木更津きらら歯科ブログ

「お口のコンサルタント(当院の歯科医師)」による、生涯安心して健康な歯で暮らしていくためのマメ知識をご紹介いたします。

木更津きらら歯科ブログ

子どもの出っ歯が気になる!放置するリスクや治療法

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 子どもの歯並びは成長とともに変化しやすく、そのなかでも上の前歯が前に出ている出っ歯は特に目立つため、保護者の方にとって気になるポイントとなることが多いです。

見た目の印象だけではなく、発音や噛み合わせ、さらには将来の口腔の健康にも影響を及ぼす可能性があるため、放置するリスクも無視できません。

この記事では、子どもが出っ歯になる原因や放置によるリスク、治療方法などについて解説します。

子どもの歯並びは成長とともに変化しやすく、そのなかでも上の前歯が前に出ている出っ歯は特に目立つため、保護者の方にとって気になるポイントとなることが多いです。

見た目の印象だけではなく、発音や噛み合わせ、さらには将来の口腔の健康にも影響を及ぼす可能性があるため、放置するリスクも無視できません。

この記事では、子どもが出っ歯になる原因や放置によるリスク、治療方法などについて解説します。

出っ歯とは

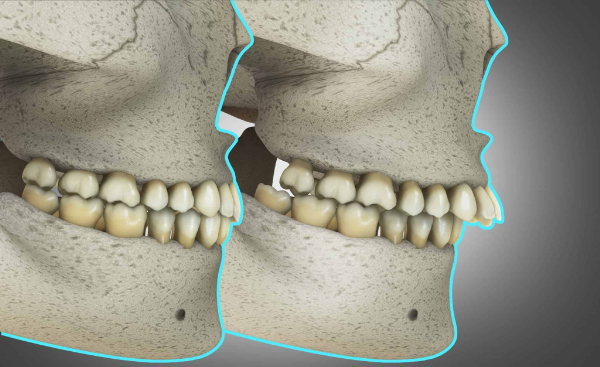

出っ歯とは、上の前歯が正常な位置よりも前方に突き出している状態を指します。専門的には上顎前突(じょうがくぜんとつ)と呼ばれ、歯並びや噛み合わせに影響を与える不正咬合のひとつです。

出っ歯には、大きく分けて2つのタイプがあります。1つは、歯が前に傾いて生えている歯槽性(しそうせい)の出っ歯です。指しゃぶりや口呼吸、舌で前歯を押す癖などの習慣によって引き起こされる傾向があります。

もう1つは、上顎そのものが前に出ている骨格性(こっかくせい)の出っ歯です。遺伝的な要因が関係していることが多く、保護者の方の歯並びに似ることも少なくありません。

出っ歯は見た目だけの問題と思われがちですが、放置するとさまざまなリスクが伴うため、早めの対応が大切です。

出っ歯とは、上の前歯が正常な位置よりも前方に突き出している状態を指します。専門的には上顎前突(じょうがくぜんとつ)と呼ばれ、歯並びや噛み合わせに影響を与える不正咬合のひとつです。

出っ歯には、大きく分けて2つのタイプがあります。1つは、歯が前に傾いて生えている歯槽性(しそうせい)の出っ歯です。指しゃぶりや口呼吸、舌で前歯を押す癖などの習慣によって引き起こされる傾向があります。

もう1つは、上顎そのものが前に出ている骨格性(こっかくせい)の出っ歯です。遺伝的な要因が関係していることが多く、保護者の方の歯並びに似ることも少なくありません。

出っ歯は見た目だけの問題と思われがちですが、放置するとさまざまなリスクが伴うため、早めの対応が大切です。

子どもが出っ歯になる主な原因

子どもが出っ歯になる背景には、遺伝的な要素だけでなく、生活習慣や癖などが大きく関係しています。ここでは、子どもが出っ歯になる原因について解説します。

子どもが出っ歯になる背景には、遺伝的な要素だけでなく、生活習慣や癖などが大きく関係しています。ここでは、子どもが出っ歯になる原因について解説します。

遺伝

出っ歯は、遺伝の影響を受けることがあるといわれています。具体的には、顎の大きさや形、歯の大きさや生え方などが親から子へ受け継がれることで、歯が前に出やすい状態になることがあるのです。 たとえば、上の顎が大きく、下の顎が小さい場合、前歯が前に出やすくなります。また、歯のサイズに対して顎のスペースが狭いと、歯がきれいに並ばず、出っ歯になる可能性があります。 出っ歯の原因が遺伝かどうかを見極めることは難しいですが、家族に同じような歯並びの人がいる場合は、似た傾向があるかもしれません。口周りの癖

無意識のうちに続けている口まわりの癖も、出っ歯の原因になります。たとえば、舌で前歯を押す癖(舌突出癖)は、継続すると前歯に力がかかり、前方へと移動することがあります。また、唇を噛む、あるいは爪を噛むといった癖も歯並びに悪影響を及ぼします。 こうした癖は気づきにくく、本人も意識していないことが多いため、早めに気づいて対策を取ることが大切です。口呼吸

本来、呼吸は鼻でするのが理想的ですが、口呼吸が習慣になっていると、口を開けたままの状態が続き、舌の位置も下がります。舌が低い位置にあると、上顎が正しく成長せず、前歯が前へと押し出されやすくなるのです。 また、口呼吸により口腔内が乾燥すると、虫歯や歯周病のリスクも高まります。出っ歯を放っておくリスク

ここでは、出っ歯をそのままにしておくことでどのような問題が起こるのかを解説します。

ここでは、出っ歯をそのままにしておくことでどのような問題が起こるのかを解説します。

前歯が折れやすくなる

上の前歯が前方に突き出ている状態では、転倒やスポーツ中の衝突などで前歯に直接衝撃が加わりやすくなります。その結果、歯が欠けたり折れたりするリスクが高くなるのです。小児期は運動量も多く、まだ骨や歯が未発達なため、ケガの影響を受けやすい時期といえるでしょう。 前歯を失ったり損傷したりすると、その後の歯並びや噛み合わせ、さらには見た目にも影響を及ぼす可能性があります。ほかの歯やあごへの負担が増える

出っ歯の状態を放置していると、前歯だけでなく奥歯やあごの関節にも大きな影響を及ぼすことがあります。前歯が正しい位置で噛み合わないと、自然と奥歯に負担がかかりやすくなります。その結果、奥歯が削れたり、歯の詰め物や被せ物が壊れやすくなったりすることもあるのです。 また、こうした不自然な噛み合わせが続くと、あごの関節に負担がかかり、顎関節症を発症する可能性もあります。食べ物を噛み切りにくくなる

出っ歯の状態では、上下の歯がうまく噛み合わず、前歯で食べ物をしっかりと噛み切ることが難しくなります。 これにより食事の際に十分な咀嚼ができず、食べ物を飲み込む際に負担がかかることがあります。また、奥歯に頼った噛み方になることで、特定の歯や顎に偏った力が加わり、顎関節に悪影響を及ぼす可能性もあります。 しっかりと噛めないことで、消化にも影響が出ることがあり、成長期の子どもにとっては見逃せない問題です。発音がしにくくなる

出っ歯の状態では、上の前歯が前方に出ているため、舌や唇の動きが制限されたり空気が漏れやすくなったりします。特に、サ行やタ行など、前歯の裏や舌の位置が正確に求められる音が出しにくくなり、発音が曖昧になったり、うまく発声できなかったりすることがあるでしょう。 このような発音のしにくさは、会話への苦手意識や、自信の低下にもつながる可能性があります。見た目がコンプレックスになる

出っ歯によって前歯が目立つ状態だと、外見に対して強いコンプレックスを抱くことがあります。特に思春期以降は自分の容姿に敏感になりやすく、見た目に自信が持てないことで人と話すのが苦手になるなど、心理的な影響が長く続くこともあるでしょう。出っ歯治療は何歳から受けられる?

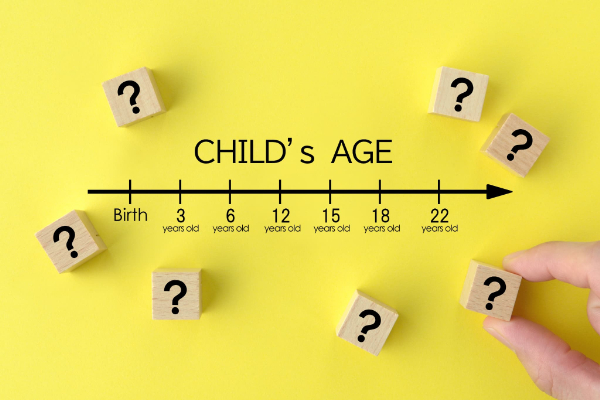

出っ歯の治療は、子どもの成長段階に合わせて行うことが大切です。一般的には6歳ごろから受けられるケースが多いですが、年齢だけでなく、歯やあごの状態、習慣などを総合的に見て判断されます。

特に早期治療が必要とされるのは、指しゃぶりや口呼吸といった癖が影響している場合です。このような習慣を続けていると、あごの発育に悪影響を与えるおそれがあるため、矯正を始める前に原因となる習慣の改善から取り組みます。

小児矯正では、あごの成長を利用しながら歯並びを整えることができるため、永久歯が生え揃う前の段階での治療が有効です。タイミングを逃さず、適切な治療を受けることで、よりよい結果を目指すことができます。

出っ歯の治療は、子どもの成長段階に合わせて行うことが大切です。一般的には6歳ごろから受けられるケースが多いですが、年齢だけでなく、歯やあごの状態、習慣などを総合的に見て判断されます。

特に早期治療が必要とされるのは、指しゃぶりや口呼吸といった癖が影響している場合です。このような習慣を続けていると、あごの発育に悪影響を与えるおそれがあるため、矯正を始める前に原因となる習慣の改善から取り組みます。

小児矯正では、あごの成長を利用しながら歯並びを整えることができるため、永久歯が生え揃う前の段階での治療が有効です。タイミングを逃さず、適切な治療を受けることで、よりよい結果を目指すことができます。

子どもの出っ歯を治す方法

子どもの出っ歯を治す方法にはいくつかあります。あごの発育を活かす時期と、永久歯が生えそろってから歯を動かす時期とでは、目的や装置の種類が異なります。それぞれの特徴を理解しておくことが大切です。

子どもの出っ歯を治す方法にはいくつかあります。あごの発育を活かす時期と、永久歯が生えそろってから歯を動かす時期とでは、目的や装置の種類が異なります。それぞれの特徴を理解しておくことが大切です。

1期治療

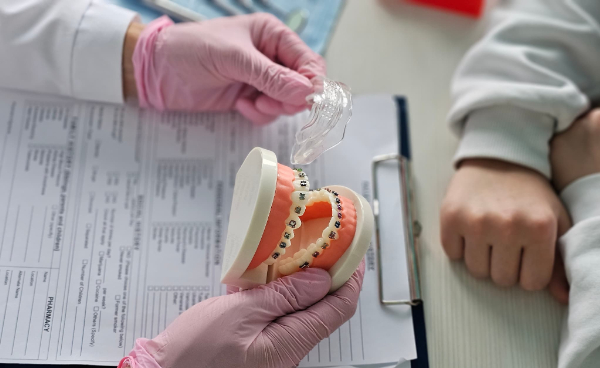

1期治療とは、主に6歳から10歳ごろの混合歯列期に行われる矯正治療のことを指します。この時期は、乳歯と永久歯が混在しており、顎の骨も柔らかく成長途中で、歯列や顎のバランスを整えやすいタイミングです。 出っ歯に対しては、上顎の前方成長をコントロールする装置や、顎の幅を広げる拡大装置などが用いられ、噛み合わせや顔全体のバランスを整えることが期待できます。 口呼吸や舌の癖などが原因で出っ歯になっている場合は、これらを改善しなければ根本的な解決にはなりません。矯正治療とあわせて、MFT(口腔筋機能療法)を行うこともあるでしょう。 この段階で治療を始めることで、将来的な治療の負担が軽くなることもあります。1期治療は、見た目だけでなく、機能的な改善にもつながる重要なステップといえるでしょう。2期治療

2期治療は、すべての永久歯が生えそろったあとに行う矯正治療です。この段階では、歯の位置を細かく整えて、見た目や噛み合わせの精度を高めていきます。矯正方法には、主にワイヤー矯正やマウスピース矯正があります。 ワイヤー矯正は、ブラケットと呼ばれる小さな装置を歯の表面に取り付け、そこに通したワイヤーに力を加えて歯並びを整えていく矯正方法です。歯の動きを細かくコントロールできるため、出っ歯の改善にも有効といえます。 一方で、マウスピース矯正は、透明な装置を装着し、一定期間ごとに交換しながら、徐々に歯を動かしていく矯正方法です。装置が目立ちにくく、取り外しができることから多くの方に選ばれています。まとめ

出っ歯は、見た目だけでなく、噛み合わせや発音にも影響を及ぼすことがあります。特に子どもの場合、成長に合わせた適切な治療を受けることで、将来的な問題を防げる可能性があります。

気づいたときに早めに歯科医院で相談し、前向きに治療を検討することが大切です。

小児矯正を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

出っ歯は、見た目だけでなく、噛み合わせや発音にも影響を及ぼすことがあります。特に子どもの場合、成長に合わせた適切な治療を受けることで、将来的な問題を防げる可能性があります。

気づいたときに早めに歯科医院で相談し、前向きに治療を検討することが大切です。

小児矯正を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

マウスピース矯正の装置が割れたらどうする?使い続けるリスクや予防法も

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 マウスピース矯正を行っている患者さまの中には「気づいたらマウスピースが割れていた」という方もいるのではないでしょうか。マウスピースは適切な強度で作られていますが、誤った扱いや外的な衝撃によって割れることがあります。割れた状態で使用を続けると、治療効果の低下を招く可能性があるため注意が必要です。

この記事では、マウスピースが割れる原因や割れた際の対処法、割れたマウスピースを使い続けるリスク、割れるのを防ぐ方法まで詳しく解説していきます。

マウスピース矯正を行っている患者さまの中には「気づいたらマウスピースが割れていた」という方もいるのではないでしょうか。マウスピースは適切な強度で作られていますが、誤った扱いや外的な衝撃によって割れることがあります。割れた状態で使用を続けると、治療効果の低下を招く可能性があるため注意が必要です。

この記事では、マウスピースが割れる原因や割れた際の対処法、割れたマウスピースを使い続けるリスク、割れるのを防ぐ方法まで詳しく解説していきます。

マウスピースが割れる主な原因

マウスピース矯正に使用される装置は、透明で目立ちにくく快適に使用できるとされています。しかし、プラスチックの一種であるポリウレタンで作成されていることが多く、不適切な取り扱いで割れる可能性もあります。

割れる原因は1つではなく、日常生活に潜むさまざまな要因が関係しています。ここでは、特に多くみられるマウスピースが割れる原因について詳しく解説します。

マウスピース矯正に使用される装置は、透明で目立ちにくく快適に使用できるとされています。しかし、プラスチックの一種であるポリウレタンで作成されていることが多く、不適切な取り扱いで割れる可能性もあります。

割れる原因は1つではなく、日常生活に潜むさまざまな要因が関係しています。ここでは、特に多くみられるマウスピースが割れる原因について詳しく解説します。

歯ぎしりや食いしばりなどの癖

歯ぎしりや食いしばりの癖は、マウスピースに強い力をかけるため、破損の原因になります。特に、就寝中の歯ぎしりは自覚しにくいため、起床時に違和感や痛みを覚えて初めて気づくケースも多くあります。 歯ぎしりは、歯と歯を横方向に強くこすり合わせる癖で、歯やマウスピースに繰り返し摩擦を与えます。これにより、マウスピースの表面に細かいひびが入りやすくなり、耐久性が大きく低下するのです。 食いしばりは上下の歯を強く噛み合わせる癖で、前歯から奥歯まで均等に強い圧力がかかります。マウスピース全体に圧力が集中し、素材の変形やひび割れにつながる恐れがあります。日中の緊張時や、スポーツ中などにも無意識に食いしばっていることがあり、装置の劣化を早める要因となります。 これらの癖はストレスや緊張、集中時の無意識な行動として現れることが多く、本人が自覚しにくいのが特徴です。マウスピースが頻繁に割れたり、変形したりする場合は、歯ぎしりや食いしばりの有無について歯科医師に相談しましょう。誤った取り扱い方

マウスピースが破損する主な原因の1つとして、マウスピースの保管や洗浄の仕方を誤ったことが挙げられます。特に、使用後にティッシュペーパーに包んだり、ポケットやバッグにそのまま入れたりする方は多く、これが破損のリスクを大きく高める要因となっています。 さらに、夏場の車内や直射日光が当たる場所に置いていたり、洗浄後にしっかり乾燥させず湿気の多い環境に放置したりすると、素材が劣化して目に見えない細かな亀裂が生じることもあります。また、過度な力でブラシ洗浄を行う、熱湯や漂白剤を使って洗浄するといった誤ったお手入れ方法も、素材にダメージを与える原因です。着脱時にかかる過度な力

着脱時に加わる不適切な力も、マウスピースが割れる原因として挙げられます。特に、無理やりねじりながら外そうとしたり急に外そうとしたりすると、力が局所的に集中しやすくなり、ひびや小さな亀裂が発生することがあります。 日々の着脱動作がマウスピースの破損の原因になることもあるため、丁寧な取り扱いを習慣化しましょう。着脱時に痛みや引っかかりを感じた場合は、装置が変形している可能性もあるため、すぐに歯科医院で確認を受けることが大切です。割れたマウスピースを使用し続けるリスク

小さなひびや欠けであっても、そのまま使用を続けるとさまざまなリスクが生じる可能性があります。

まず、ひびや欠けがあると正しく歯に力がかからなくなり、計画通りに歯が動かないという問題が発生します。破損した部分に隙間が生じると、マウスピースのフィット感が損なわれ、治療の進行に悪影響を及ぼすこともあります。

割れたマウスピースを使い続けて矯正効果が落ちると、その分治療完了までに時間がかかる可能性も考えられるでしょう。本来予定していた通院回数よりも多くの診察が必要になり、追加コストが発生することもあります。

また、割れたマウスピースの断面は鋭利になっていることが多く、舌や唇、歯ぐきなどの粘膜を傷つけるおそれがあります。傷口から細菌が侵入すると、口内炎や感染症の原因にもなり得ます。

小さなひびや欠けを放置して使い続けると、マウスピースの破損がさらに進行するケースもあるでしょう。噛み合わせが不安定になったり、歯が予期しない方向へ動いたりするなど、二次的なトラブルにつながる可能性もあるため、破損したマウスピースは使用するべきではありません。

小さなひびや欠けであっても、そのまま使用を続けるとさまざまなリスクが生じる可能性があります。

まず、ひびや欠けがあると正しく歯に力がかからなくなり、計画通りに歯が動かないという問題が発生します。破損した部分に隙間が生じると、マウスピースのフィット感が損なわれ、治療の進行に悪影響を及ぼすこともあります。

割れたマウスピースを使い続けて矯正効果が落ちると、その分治療完了までに時間がかかる可能性も考えられるでしょう。本来予定していた通院回数よりも多くの診察が必要になり、追加コストが発生することもあります。

また、割れたマウスピースの断面は鋭利になっていることが多く、舌や唇、歯ぐきなどの粘膜を傷つけるおそれがあります。傷口から細菌が侵入すると、口内炎や感染症の原因にもなり得ます。

小さなひびや欠けを放置して使い続けると、マウスピースの破損がさらに進行するケースもあるでしょう。噛み合わせが不安定になったり、歯が予期しない方向へ動いたりするなど、二次的なトラブルにつながる可能性もあるため、破損したマウスピースは使用するべきではありません。

マウスピースが割れたときに避けるべき行動

マウスピースが割れたとき、慌てるあまり誤った対応を取る方もいるかもしれません。しかし、間違った対処は矯正治療に悪影響を及ぼすだけではなく、さらなるトラブルを招くおそれもあります。

ここでは、マウスピースが割れた際に避けるべき行動を解説します。

マウスピースが割れたとき、慌てるあまり誤った対応を取る方もいるかもしれません。しかし、間違った対処は矯正治療に悪影響を及ぼすだけではなく、さらなるトラブルを招くおそれもあります。

ここでは、マウスピースが割れた際に避けるべき行動を解説します。

自分で対処しようとする

マウスピースが割れた際に自己判断で補修しようとすると、思わぬトラブルを招くことがあります。市販の接着剤で補修したり、テープで固定したりするケースが見られますが、こうした応急処置は大変危険です。市販の接着剤は口内での使用を想定されておらず、アレルギー反応や炎症を引き起こすおそれがあります。 また、補修できたとしても、マウスピースが本来持っている矯正力やフィット感が損なわれ、矯正治療の計画にズレが生じる可能性があります。無理な力が加わった結果、歯の移動が意図しない方向に進んだり、噛み合わせに不調和が生じたりするケースもあります。 マウスピースを自分で削ったり、温めて変形させて直そうとしたりする方もいますが、これも絶対に避けるべきです。割れたまま使い続ける

割れたマウスピースをそのまま使い続けると、歯ぐきや頬の内側、舌などを傷つける可能性があります。さらに、口内の炎症や出血、二次感染を引き起こす原因にもなります。 ひびがある状態のマウスピースは本来の形を保てておらず、歯列への矯正力が偏ったり、過度に強い力をかけたりするリスクもあります。その結果、治療計画通りに歯が正しく動かず、噛み合わせに悪影響を及ぼしたり、計画と異なる位置に歯がズレたりする可能性もあるでしょう。マウスピースが割れたときの対処法

マウスピースが破損したことに気づいたときは、速やかに歯科医師に相談してください。わずかな欠けや小さな傷が噛み合わせや歯の動きに想定外の影響を与えることがあるため、自己判断で使用を続けるのはやめましょう。

診察では、歯科医師がマウスピースの状態を確認し、継続使用が可能か、修理や作り直しが必要かを判断します。破損の状況や装着時の違和感、痛みの有無などを詳しく伝えることで、より適切な対応を受けやすくなるでしょう。また、破損したマウスピースをできる限り保管して持参すると、修理や原因特定に役立つことがあります。

マウスピースを修理している間は、1つ前のマウスピースを使用するように指示されることがあります。過去に使用したマウスピースは、一定期間保管するようにしておきましょう。

マウスピースが破損したことに気づいたときは、速やかに歯科医師に相談してください。わずかな欠けや小さな傷が噛み合わせや歯の動きに想定外の影響を与えることがあるため、自己判断で使用を続けるのはやめましょう。

診察では、歯科医師がマウスピースの状態を確認し、継続使用が可能か、修理や作り直しが必要かを判断します。破損の状況や装着時の違和感、痛みの有無などを詳しく伝えることで、より適切な対応を受けやすくなるでしょう。また、破損したマウスピースをできる限り保管して持参すると、修理や原因特定に役立つことがあります。

マウスピースを修理している間は、1つ前のマウスピースを使用するように指示されることがあります。過去に使用したマウスピースは、一定期間保管するようにしておきましょう。

マウスピースが割れないようにするには

マウスピース矯正では、装置の適切な取り扱いを心がけることが大切です。ここでは、マウスピースが割れないようにするための具体的な予防策について解説します。

マウスピース矯正では、装置の適切な取り扱いを心がけることが大切です。ここでは、マウスピースが割れないようにするための具体的な予防策について解説します。

食事や歯磨きの際には外す

マウスピースを装着したまま食事をすると、装置が変形したり破損したりする可能性があります。食事の際には必ずマウスピースを外すようにしましょう。 マウスピースを装着したまま飲めるのは、無糖・無色透明の水だけです。糖分や酸を含む飲み物をマウスピースを装着したまま飲むと、虫歯や歯周病の原因になるため避けてください。 また、食後には歯磨きをしてから再びマウスピースを装着します。これにより、食べかすやプラークが装置内に閉じ込められるのを防ぎ、虫歯や歯周病のリスクも軽減できるでしょう。専用のケースにいれて保管する

マウスピースを取り外したら、必ず専用のケースに保管するようにしましょう。ティッシュに包んでポケットにしまったりテーブルの上に置いておいたりすると、変形や破損、紛失などにつながるおそれがあります。専用ケースを使えば、ほこりや細菌の付着を防げるだけではなく、ほかの物との接触による傷や変形を避けることができます。 また、清潔な状態を保つためには、ケース自体も定期的に洗うことが大切です。正しい方法で洗浄する

マウスピースを清潔に保つためには、正しい洗浄方法を知り、毎日のケアに取り入れることが大切です。洗浄は、使用後すぐに冷水またはぬるま湯で汚れを落とすことから始めます。常温〜40℃程度のぬるま湯を使用し、指の腹ややわらかい歯ブラシでマウスピース全体をやさしくこすってください。 くぼみや細部に入り込んだ汚れも丁寧に取り除きましょう。強くこすりすぎるとキズがつくため、注意が必要です。すすぎはしっかり行い、水気を軽く振って切ったあと、清潔なタオルで拭き取るか自然乾燥させてください。 湿ったままケースに入れると、細菌の繁殖につながります。できれば、通気性のよい場所で保管すると清潔な状態を保てます。外すたびに水洗いし、1日1回は洗浄剤やブラシで丁寧に洗うようにしましょう。歯ぎしりや食いしばりの対策をする

歯ぎしりや食いしばりは、マウスピースの破損を招く原因の1つです。これらの癖は無意識下で起こることが多いため、まずは自分にその傾向があるかどうかを把握することが必要です。朝起きたときにあごがだるい、歯に痛みがある、頭痛がするなどの症状がある場合は、歯ぎしりをしている可能性があります。 歯ぎしりや食いしばりを防ぐためには、上下の歯を噛み締めないようにする、ストレスをためないようにするなどの意識が大切です。深呼吸をする、軽い運動をする、趣味に時間を使うなどの習慣が、無意識の緊張を和らげるでしょう。定期的にメンテナンスを受ける

矯正中は、1〜2か月に1回の頻度で歯科医院に通い、定期的なチェックとクリーニングを受けることが大切です。診察では、マウスピースがフィットしているか、歯が計画通りに動いているかなどを確認してもらえます。また、虫歯や歯周病、装置の破損などのトラブルを早期に発見できるので、治療の中断や計画の遅延を防ぐことができます。 マウスピースの不具合を早めに見つけ、必要な対応を素早く行うことで、治療への影響も最小限に抑えられます。まとめ

破損したマウスピースでは、矯正力が正しく働かず治療が滞るだけではなく、装着時に口内を傷つけて炎症を起こしたり、強い力がかかって歯や顎関節に悪影響を及ぼしたりする可能性もあります。万が一、マウスピースにひびや亀裂を見つけた場合は、自己判断で装着を続けず、すぐに歯科医師に相談することが大切です。

マウスピース矯正を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

破損したマウスピースでは、矯正力が正しく働かず治療が滞るだけではなく、装着時に口内を傷つけて炎症を起こしたり、強い力がかかって歯や顎関節に悪影響を及ぼしたりする可能性もあります。万が一、マウスピースにひびや亀裂を見つけた場合は、自己判断で装着を続けず、すぐに歯科医師に相談することが大切です。

マウスピース矯正を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

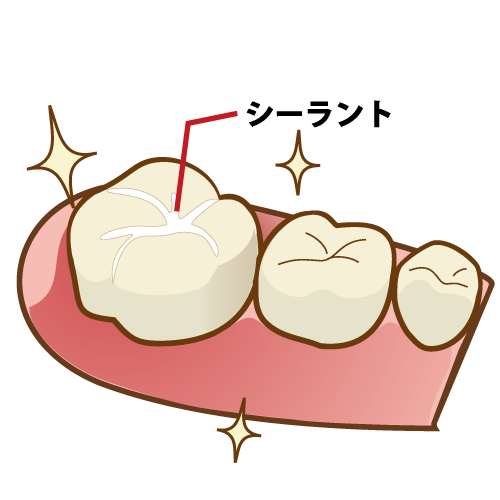

シーラントとフッ素塗布(フッ化物塗布)

今回は、歯科医院でできるむし歯予防の一部としてフッ素塗布、シーラント充填をご紹介します。

むし歯予防の考え方

むし歯予防にはいくつかの考え方があります。

汚れをおとす

お口の中をいつも清潔に保つことは、むし歯や歯周病菌のはびこる隙を与えません。むし歯予防の基本です。

汚れをつけない

そもそも、汚れをつきにくくするという考え方もあります。例えばシーラント充填では、むし歯になりやすい子供の奥歯に対して、汚れのたまりやすい歯の溝を樹脂で埋めてしまいます。

再石灰化を促す

歯は、食事のたびに酸性に傾き、酸は歯の表面のエナメル質を溶かします。健康なお口の中なら、唾液の働きで中性にもどり、溶け出したミネラルが再び歯の表面を修復してくれるのですが、フッ素の力を借りてこの再石灰化を促進する方法があります。また、だらだらと間食をせず、食事の間隔を開けることが、唾液による再石灰化を助けることになります。

歯の質を強くする

むし歯になりにくい歯を育てるということもできるのです。フッ素塗布という方法です。歯の表面に塗布されたフッ素は、歯の表面のハイドロキシアパタイトと結合し、歯の表面を強化する効果をもたらします。フッ素は、酸に溶けにくい強い歯質を作ってくれるのです。

今回は、お口の健康を守る方法として、フッ素塗布とシーラント充填をご紹介します。

フッ素塗布(フッ化物塗布)

フッ素塗布(フッ化物塗布)、はフッ素(フッ化物)を3~4ヶ月に1度、歯全体に塗布してむし歯を防ぐ処置です。乳歯むし歯の予防として1歳児から、また成人では根面むし歯の予防として実施されています。

フッ素とフッ化物

実は、元素のフッ素単体は猛毒なのですが、フッ素は反応性が高いため、すぐに化合物(フッ化物)を作ります。フッ素単体の状態では基本的にほとんど存在しません。歯科医院で塗布する「フッ素」は、正確にはフッ素を含む化合物、「フッ化物」です。フッ化物はミネラルの一種で、動物や植物、毎日飲む水や野菜等の食物にも含まれています。私たちの身体にもわずかですが存在しています。ここでは、わかりやすく「フッ素」と呼びますね。

フッ素塗布の効果

- むし歯菌を抑制できる

フッ素はむし歯の原因菌の活動を抑制します。むし歯の主な原因菌であるミュータンス菌は、フッ素を取り込むと酸を放出する能力が低下するため、酸による歯の溶解を抑えます。また、フッ素はむし歯菌の増殖に必要な酵素の働きを妨げるため、むし歯の進行を抑えることにもなるのです。 - 歯質を強化する

歯の表面のエナメル質は酸に溶けやすい特徴があります。特に、子どもの歯は大人に比べて脆いため、むし歯になりやすく進行も早いといわれています。歯の表面に塗布されたフッ素は、歯の表面のハイドロキシアパタイトと結合し、歯の表面を強化する効果をもたらします。フッ素は、酸に溶けにくい強い歯質を作ってくれるのです。 - 溶けた歯の修復を促進させる(再石灰化)

フッ素塗布には、ミネラル成分の再石灰化も期待できます。歯の表面から失われたカルシウムなどのミネラルが再び取り込まれることで、歯を修復する作用です。フッ素は再石灰化を促進するため、初期むし歯の小さなダメージを修復できます。

歯科医で行うフッ素塗布

歯科医院での専門的なフッ素塗布は、市販の歯磨き剤などと比べて高濃度(9000ppm程度) なフッ素を、歯全体に均一に行き渡らせることができるものです。むし歯予防、歯質の強化、再石灰化の促進によりむし歯になりにくい歯に育てます。定期検診の際にフッ素塗布を行うと感がると、お口の中の異変を早期発見、治療できるメリットもあります。

市販のフッ素入り歯磨き剤

市販の歯磨き剤などに含まれるフッ素は、日常での使用を目的とするため濃度の上限が低く1500ppmを低く定められています。3~4ヶ月に1度の高濃度のフッ素塗布と、毎日低濃度の歯磨き剤を併用することにより、フッ素の効果は高まるでしょう。

シーラント充填 (小窩裂溝充填)

シーラントとは

歯には溝があります。この溝には歯ブラシの毛先が届きにくく、に食べかすや汚れが溜まってしまうとむし歯になりやすい部分です。シーラントはそのむし歯になりやすい溝の部分をあらかじめ埋めてしまおうという考えで行われる処置です。歯の溝をレジンという樹脂で埋め、細菌の侵入や食べ物のカスが溜まるのを防ぐことでむし歯を予防します。

シーラントの効果

- 汚れをつきにくくし、むし歯のリスクを低減する

歯の表面の溝という普段の歯みがきでは清掃しにくい部分に、食べかすや細菌が溜ることを防ぎます。特に歯みがきが難しい子どもや奥歯のむし歯の再発を繰り返している場合には、シーラントがむし歯予防に有効です。 - フッ素が含まれており、再石灰化を促す効果がある。

シーラント剤にはフッ素が含まれており、再石灰化効果があります。フッ素は歯のエナメル質の再石灰化(歯の修復を促す)を促進し、初期のむし歯を修復する効果があります。再石灰化は、むし歯の進行を防ぐために大変重要で、シーラントによってフッ素の効果を得ることが可能です。

シーラントのメリット

シーラント材が時間の経過とともに剥がれたり、欠けたりする可能性があることが挙げられます。欠けたシーラントの隙間から、むし歯が進行するということもあるのです。100%むし歯を予防するということではありません。シーラント処置をしても、丁寧な歯みがきや歯科での定期検診は必要です。

シーラントのデメリット

シーラント材が時間の経過とともに剥がれたり、欠けたりする可能性があることが挙げられます。欠けたシーラントの隙間から、むし歯が進行するということもあるのです。100%むし歯を予防するということではありません。シーラント処置をしても、丁寧な歯みがきや歯科での定期検診は必要です。

子どものシーラント

子どものシーラントは「むし歯になる前の予防」が目的となることが多いです。6歳頃になると乳歯から永久歯に生え変わりますが、生えてきたばかりの歯は、まだ柔らかく、むし歯になるリスクが大人と比べて高いです。また、子どもの場合は自分で丁寧に歯を磨くのが難しい場合も多く、むし歯のリスクが高くなりやすいと言えます。そのため、子どものむし歯予防には、シーラントが向いているでしょう。

大人のシーラント

基本的にシーラントは大人には行いませんが、むし歯の再発を繰り返している場合や、奥歯の溝が深すぎる場合には、大人の患者さまにもシーラントをご提案することがあります。大人のシーラントは「特にむし歯のリスクが高い場合の予防」の際のご提案となることが多いかもしれません。

定期検診のすすめ

むし歯予防処置は1度行えば永久的にむし歯にならないというものではありません。継続してフッ素塗布やシーラントのメインテナンスを行い、むし歯が進行してないかを確認する必要があります。また、むし歯を防ぐためには、セルフケアや、間食のコントロールも重要になります。歯科定期検診を活用して、定期的にプロフェッショナルケアを受けてお口の健康を守っていきましょう。

詳しく読む →

虫歯ができやすい人の特徴とは?虫歯を予防するための方法も

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 虫歯は誰にでも起こりうる身近な疾患ですが、虫歯ができやすい人とそうでない人が存在します。生活習慣や身体の特徴によって、虫歯のできやすさには差が生じます。

虫歯は初期の段階ではほとんど自覚症状がなく、気づいたときには進行していることも少なくありません。そのため、普段の食生活やお口のケアを見直すことが、虫歯予防につながります。

今回は、虫歯ができやすい人にみられる特徴や、虫歯予防のために日常生活でできることについて解説します。

虫歯は誰にでも起こりうる身近な疾患ですが、虫歯ができやすい人とそうでない人が存在します。生活習慣や身体の特徴によって、虫歯のできやすさには差が生じます。

虫歯は初期の段階ではほとんど自覚症状がなく、気づいたときには進行していることも少なくありません。そのため、普段の食生活やお口のケアを見直すことが、虫歯予防につながります。

今回は、虫歯ができやすい人にみられる特徴や、虫歯予防のために日常生活でできることについて解説します。

虫歯のメカニズム

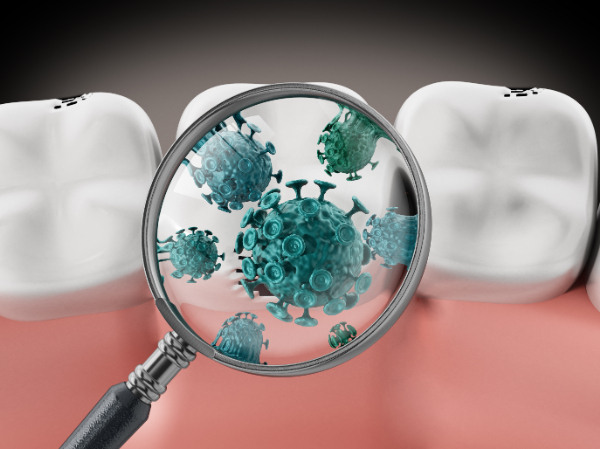

虫歯は、口の中に存在する細菌と糖分、そして時間が重なり合うことで徐々に歯が溶かされていく病気です。細菌と糖分によって発生した酸が、歯の表面(エナメル質)を溶かし、穴をあけていきます。

初期の段階では、痛みを感じることは少なく、自覚症状がないまま進行するケースが多いです。エナメル質に穴が開くと、内部の象牙質、神経へと進行します。

痛みやしみるような感覚が現れるようになり、やがて歯の一部が崩壊します。重度になると歯を残せなくなり、抜歯せざるを得ない状況にもなるのです。虫歯は一度できると自然に治ることはありません。早期に治療を行わなければ、歯を失うリスクが高まります。

虫歯は、口の中に存在する細菌と糖分、そして時間が重なり合うことで徐々に歯が溶かされていく病気です。細菌と糖分によって発生した酸が、歯の表面(エナメル質)を溶かし、穴をあけていきます。

初期の段階では、痛みを感じることは少なく、自覚症状がないまま進行するケースが多いです。エナメル質に穴が開くと、内部の象牙質、神経へと進行します。

痛みやしみるような感覚が現れるようになり、やがて歯の一部が崩壊します。重度になると歯を残せなくなり、抜歯せざるを得ない状況にもなるのです。虫歯は一度できると自然に治ることはありません。早期に治療を行わなければ、歯を失うリスクが高まります。

虫歯ができやすい人の特徴

虫歯は誰にでも起こり得る病気ですが、特に虫歯ができやすい人がいます。以下の特徴があることが多いです。

唾液の分泌量が少ない人

唾液には口腔内を洗い流し酸を中和する自浄作用があります。唾液の分泌が少ないと、自浄作用が十分に発揮されず、虫歯のリスクが高くなります。 唾液が少なくなる原因には、緊張・ストレス・加齢・薬の副作用などが挙げられます。また、口呼吸の癖がある人も口腔内が乾燥しやすくなるため、虫歯ができやすくなる傾向があります。間食が多い人

甘いものを頻繁に摂取する習慣や、間食が多い人は、口の中が酸性の状態になる時間が長くなり、虫歯のリスクが高まります。特に、飴やキャラメルなどは、長時間口の中に残り、歯の表面に糖分が付着し続ける食品です。歯磨きが不十分な人

虫歯予防の基本は、毎日の丁寧な歯磨きです。しかし、時間がない、面倒だといった理由から歯磨きを怠る人は、口腔内にプラーク(歯垢)が蓄積しやすくなります。 プラークに含まれる虫歯の原因となる細菌が、プラーク中で活発に活動し、酸を産生するのです。特に、就寝中は唾液の分泌量が減少し、プラーク中の細菌が酸を産生しやすい環境となります。歯磨きをせずに寝る習慣が続くと、虫歯になりやすいでしょう。歯並びが悪い人

歯並びが悪い人も虫歯になりやすい傾向があります。歯と歯の間や歯と歯茎の境目に汚れが溜まりやすく、歯ブラシを当てても細かい部分まで磨くのは難しいです。磨き残しが多いと、その部分に細菌が繁殖して虫歯になるリスクが上がります。歯質が弱い人

生まれつき歯のエナメル質が薄かったり、象牙質が柔らかかったりする体質の人は、虫歯のリスクが高くなります。エナメル質は虫歯菌の酸から歯を守る防御壁ですが、薄いと内部の象牙質まで菌が届きやすくなり、虫歯が進行しやすくなります。 子どもが大人よりも虫歯になりやすいといわれているのも、エナメル質が原因です。乳歯のエナメル質は、大人の半分ほどしかないとされているため、穴が開きやすいのです。虫歯を予防するためには

虫歯を予防するには、日々のケアや生活習慣の見直しが重要です。ここでは、虫歯を防ぐために具体的にどのような行動をとればよいのか、実践的な方法を紹介します。

虫歯を予防するには、日々のケアや生活習慣の見直しが重要です。ここでは、虫歯を防ぐために具体的にどのような行動をとればよいのか、実践的な方法を紹介します。

正しい歯磨き習慣を身につける

虫歯予防の基本は、毎日の正しい歯磨きです。歯ブラシを鉛筆のように持ち、力を入れすぎないように小刻みに動かして磨きます。歯ブラシの角度を変えながら、歯を一本ずつ丁寧に磨きましょう。 食後はできるだけ早く歯を磨き、プラークをしっかり除去することが大切です。放置すると細菌が繁殖し、虫歯だけではなく歯周病の原因にもなります。 特に寝ている間は唾液の分泌が減少し、虫歯菌が活発になりやすい時間帯です。そのため、就寝前の歯磨きはより丁寧に行いましょう。 また、デンタルフロスや歯間ブラシを併用すると、歯と歯の間の汚れも落としやすくなります。合わないものを使うと十分に汚れをとれなかったり歯茎を傷つけたりする恐れもあるため、歯科医院で適切な補助清掃用具についてアドバイスを求めるのもよいでしょう。フッ素を活用する

歯科医院で定期的にフッ素を塗布すると、虫歯になるリスクを低減できます。フッ素には、歯の表面を強化し酸に溶けにくくする効果や、虫歯菌の活動を抑え、再石灰化を促す効果があるためです。3ヶ月に1回程度のペースでフッ素を塗布すると、虫歯予防効果を維持できるとされています。 また、自宅でもフッ素入り歯磨き粉やフッ素洗口液などを活用すると、より虫歯予防の効果を高められます。子どもは使用できるフッ素の量が低く定められているため、パッケージの表示を見て適切な濃度のものを選びましょう。食生活を見直す

虫歯を予防するためには、食生活を見直し、清潔な口内環境を維持することが重要です。糖分が多いものは、虫歯の原因となる酸が発生しやすい食べ物です。また、ダラダラ食べをすると、お口の中が酸性の状態で長時間続くため、虫歯のリスクが高まります。 甘いお菓子や甘い飲み物を控え、食生活を改善するとともに、食べる時間を決めて口内を清潔に保つようにしましょう。定期的に歯科検診を受ける

虫歯を予防するためには、定期的に歯科検診を受けることが大切です。虫歯は初期段階で痛みなどの症状が現れることはほとんどありません。そのため、気づいたときには進行していたというケースも多いのです。 定期的に歯科検診を受けていれば、虫歯の兆候を早期に発見し、適切な治療を受けられます。その結果、大掛かりな治療が必要になったり、歯を失ったりする可能性を下げられるでしょう。 また、歯科検診によって虫歯や歯周病の予防効果が期待できます。口腔内のトラブルをチェックするだけでなく、自分では取り除けなかったプラークや歯石を除去してもらえたり、磨き残しの状況に合わせてブラッシング指導を受けられたりするためです。 口腔内を清潔に保ち、普段のブラッシングの質を高められれば、虫歯のリスクを下げられます。 定期検診の頻度の目安は、3〜4ヶ月に1回程度です。お口の状態によっては、より短い期間での受診が勧められるケースもあるため、歯科医師に確認しましょう。唾液の分泌を促す習慣を取り入れる

唾液は口内の洗浄や中和、再石灰化を助ける重要な役割を果たしてくれます。唾液の分泌が少なくなると、虫歯のリスクが高まります。唾液の分泌を促すには、食事の際によく噛むことが効果的です。 また、ガムを噛む習慣も有効で、キシリトール入りのガムは虫歯の予防にも役立ちます。水分補給も忘れずに行い、脱水を防ぎましょう。歯科でのクリーニングを受ける

定期的に歯科医院でクリーニングを受けると、専用の器具でプラークや歯石を除去できます。歯石はプラークが固まったもので、普通の歯磨きでは取り除けません。歯石がついた歯の表面はザラザラとしているため、細菌やプラークが付着しやすく、虫歯になりやすい環境になります。 歯科医院のクリーニングで歯石を除去すると、虫歯のリスクを下げることにつながります。歯の表面がツルツルになると、お口の中がすっきりとしたと感じる方も多いです。まとめ

虫歯は、毎日のケアと生活習慣の見直しで予防できる病気です。虫歯ができやすい人には唾液の分泌量が少ない人、食生活や歯磨きの習慣が不十分な人などの特徴があります。虫歯になりやすい人の特徴を理解し、自分に合った予防方法を取り入れると、虫歯のリスクを大幅に軽減できるでしょう。

虫歯を予防するには、正しい歯磨き習慣を身につけるだけでなく、食生活を見直すことも大切です。定期的に歯科医院での検診やフッ素塗布、クリーニングなどを受けると、より虫歯予防の効果を高められます。

しばらく歯科医院に行っていない方や、お口の中に気になる症状のある人は、一度歯科医院を受診し、お口の状態をチェックすることから始めてみてください。

虫歯になりやすくてお悩みの方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

虫歯は、毎日のケアと生活習慣の見直しで予防できる病気です。虫歯ができやすい人には唾液の分泌量が少ない人、食生活や歯磨きの習慣が不十分な人などの特徴があります。虫歯になりやすい人の特徴を理解し、自分に合った予防方法を取り入れると、虫歯のリスクを大幅に軽減できるでしょう。

虫歯を予防するには、正しい歯磨き習慣を身につけるだけでなく、食生活を見直すことも大切です。定期的に歯科医院での検診やフッ素塗布、クリーニングなどを受けると、より虫歯予防の効果を高められます。

しばらく歯科医院に行っていない方や、お口の中に気になる症状のある人は、一度歯科医院を受診し、お口の状態をチェックすることから始めてみてください。

虫歯になりやすくてお悩みの方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

口内炎治療は木更津きらら歯科へ

地味にわずらわしい口内炎。10日ほどで自然に治ることも多いので、我慢して放置されることも多いのでは? 口内炎の原因は様々です。ご来院いただければ安心です。

口内炎とは

口内炎は、口の粘膜(唇・頬・舌・歯肉など)に炎症が起きる「粘膜疾患」です。原因がウィルス感染やむし歯の場合もあれば、義歯(入れ歯)の装着やマウスピース矯正中の物理的な摩擦によって発症することもあります。実は症状、原因は様々で、炎症だけでなく腫瘍やアレルギー反応のケースもあるのです。

口内炎の種類

アフタ性口内炎(お口の中のできもの)

アフタとは、直径数ミリほどの円形や楕円形のできもののことです。多くは10日~2週間ほどで自然に消滅して痕も残らない、一般的な口内炎です。原因はよくわかっていないのですが、免疫力の低下や睡眠不足、栄養不足(主にビタミンB2など)などが考えられています。多発したり何度も再発するときには、他の病気の症状や服薬している薬の影響も考えられるので、すぐ病院で診てもらうことをおすすめします。

カタル性口内炎(外傷性口内炎)

カタルとは、粘膜が炎症をおこして分泌物が出る状態です。物理的に入れ歯や矯正器具の摩擦やほおの内側を噛んでしまったときの傷、熱湯や薬品の刺激などが原因です。腫れたり水疱ができることがあります。唾液の量が増えて口臭の原因となったり、口の中が熱く感じたり、味覚がわかりにくくなることもあるかもしれません。

ヘルペス性口内炎(代表的なウイルス性口内炎)

ウイルスが原因となる口内炎もあります。ヘルペスウイルスへの感染で発症する口内炎はお口やのどのいたるところの粘膜に発症し、強い痛みや赤い腫れ、発疹、発熱、リンパの腫れといった症状も出ることもあります。。生後6ヶ月以降の乳児がかかりやすいのも特徴です。大人の場合は、一度感染した経験があるとウイルスを保有するので、免疫力が低下しているときに再発しやすくなります。タオルや食器から身近な人に感染してしまうこともあるので病院できちんと治療しましょう。

その他のウイルス性口内炎

ウイルスや細菌が原因で起こる口内炎は、ほかにも梅毒・淋病・クラミジアなど、性感染症(STD)による口内炎が知られています。口の中の常在菌であるカンジダ菌は、免疫力が低下したりすると増殖し、「カンジダ性口内炎」の原因となります。ウイルス性口内炎は、口の粘膜に小さな水疱が多く形成され、破れて粘膜のただれを生じることがあります。発熱や強い痛みが伴う場合もあります。

アレルギー性口内炎

特定の食べ物や薬物、金属が刺激となってアレルギー反応を起こすのがアレルギー性口内炎です。

ニコチン性口内炎

喫煙習慣により口の中が熱にさらされることが長く続くと、口内炎の原因となります。ニコチン性口内炎は粘膜に白斑ができ、がんに変化するおそれもあります。

木更津きらら歯科では口内炎の診療をいたします

口内炎は歯科で診療できます。自然となおることも多いので、わざわざ病院にいかなくても…とお考えになることもあるかと思いますが、もっと重大な病気の前触れのこともありますので、ご来院いただければ安心です。

またむし歯であったり、矯正装置や義歯(入れ歯)、被せものの不具合に由来するものや、よく噛む場所に発生するといったケースなら、歯科で行う治療とも関係が深いのです。治療木更津きらら歯科ではレーザー治療にも塗り薬での治療にも対応しています。

塗り薬による治療

一般的なアフタ性口内炎の場合には、ステロイド外用剤(塗り薬)を選択する場合が多くあります。痛みを緩和し治癒を促進します。市販のうがい薬、トローチ、軟膏なども症状の改善に役立ちますが、何度も再発したり何か所にもできたりするのなら、原因を明らかにするためにご来院いただくことをおすすめします。

「ヘルペス性口内炎」の場合は、ヘルペスに効く塗り薬や飲み薬を処方します。また、症状が重い場合には、口内環境を改善するための洗浄や、必要に応じて抗生物質の処方がなされることもあります。

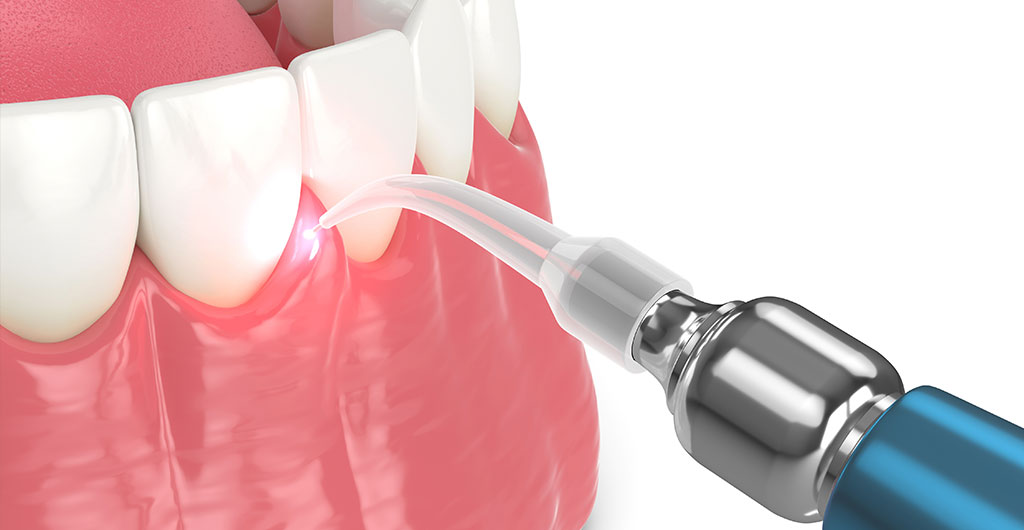

レーザーによる治療

木更津きらら歯科では、炭酸ガスレーザーを用いた歯科治療を行っています。炭酸ガスレーザーによる治療は、痛みをほとんど伴いません。レーザーを口内炎に照射すると、かさぶたのような膜が作られ、口内炎に触れた時の痛みや不快感が軽減されます。電気メスを使用した場合のような熱による障害が少なく、また金属メスを使用したときよりも出血が少なくて治りが早いのが特徴です。また副作用が少ないため、高血圧や糖尿病の方、妊娠中の方にも安心して治療を受けていただけます。

口腔がんと口内炎の違い

口内炎と初期の口腔がんは見た目がよく似ています。また口腔がんは、発症した部位によっては歯周病の症状と似ていることもあり、患者さまがご自分で鏡で確認しただけではまずご判断できないでしょう。木更津きらら歯科では、口腔外科分野を専門にした、日本口腔外科学会専門医と認定医が在籍しており、口腔がんの可能性を見落とさない診療をいたします。2週間以上治らない場合、自己判断せず、病院もしくは歯科医院を受診されることを強くおすすめいたします。

ご自身でできるケアの方法

刺激しない

間違った歯ブラシの使用法や、喫煙、飲酒・刺激の強い食品などの飲食を避け、口内炎の部分の安静と清潔を保ってください。

うがい

うがいは炎症の広がりを抑え、痛みの長期化を予防する効果が期待できます。殺菌・消毒作用のある口腔洗浄剤をおすすめします。

歯みがき

お口の中を清潔に保ちましょう。刺激の少ない歯磨き粉を使用し、優しく歯ブラシをあててください。心掛けてください。

栄養補給

口内炎を治すためにはビタミンB群のはいったサプリメントも効果があるとされています。ビタミンB群やC、鉄分を摂取し、栄養バランスの良い食事をとりましょう。

やってはいけないこと

「清潔」を保つということが大前提です。手で患部を触ったり抑えたりしないでください。軟膏などを塗る場合は、必ず手をキレイに洗ってから塗布しましょう。

口内炎にならない生活習慣

一般的なアフタ性口内炎なら大きな病気ではありません。しかしヒリヒリする感覚がしばらく続くと思うと、できればなりたくないものですね。口内炎の発生のリスクを抑えるためには、ストレスをためず、バランスのよい食生活を送り、よく眠り、お口の中を清潔に保つことです。口内炎を予防するには・・・

- 規則正しい生活(食事・睡眠・運動など)

- ストレスをためない、発散する

- 栄養バランスの取れた食事(ビタミンB群の摂取)

- 正しい歯みがき、フロスや歯間ブラシの使用で口腔内を清潔に保つ

- むし歯や歯周病をきちんと治療する

- 矯正装置を適切に使用する

- 被せものなどをメインテナンスする

ごく普通に、できたらいいなということばかりですね。逆に、口内炎は、生活が乱れ免疫力が落ちているサインかもしれません。

定期検診のすすめ

口内炎の予防には、定期的な歯科検診が非常に有効です。定期的にチェック、クリーニングを行うことで、お口の中が清潔で健康な状態に保たれ、口内炎だけでなく、様々な問題を早期に解決することができます。三か月に一度の定期検診をぜひ習慣としてください。ご予約をお待ちしています!

詳しく読む →

大人の歯の矯正治療は何年かかる?メリットや長引くケースも

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 「歯の矯正は子どものうちに受けておくもの」というイメージをお持ちの方もいるかもしれませんが、実は大人になってから矯正治療を始める方は少なくありません。しかし、子どものときとは違い、治療にあまり時間をかけられない方も多いでしょう。

この記事では、大人の矯正治療にかかる期間や治療期間に影響する要因、治療期間が長くなるケースなどを解説します。矯正治療を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

「歯の矯正は子どものうちに受けておくもの」というイメージをお持ちの方もいるかもしれませんが、実は大人になってから矯正治療を始める方は少なくありません。しかし、子どものときとは違い、治療にあまり時間をかけられない方も多いでしょう。

この記事では、大人の矯正治療にかかる期間や治療期間に影響する要因、治療期間が長くなるケースなどを解説します。矯正治療を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

大人の矯正治療は何年かかる?

大人の歯列矯正にかかる期間は、治療方法や症例によって大きく異なります。ワイヤー矯正やマウスピース矯正など、さまざまな治療方法があり、選択する治療方法によって治療にかかる年数が異なる場合があるのです。

以下、治療法ごとの治療期間の目安を紹介します。ただし、あくまでも目安ですので、実際にどのくらいかかるのかは歯科医師に確認するようにしましょう。

大人の歯列矯正にかかる期間は、治療方法や症例によって大きく異なります。ワイヤー矯正やマウスピース矯正など、さまざまな治療方法があり、選択する治療方法によって治療にかかる年数が異なる場合があるのです。

以下、治療法ごとの治療期間の目安を紹介します。ただし、あくまでも目安ですので、実際にどのくらいかかるのかは歯科医師に確認するようにしましょう。

ワイヤー矯正の場合

ワイヤー矯正とは、歯にブラケットを装着し、そこにワイヤーを通して力を加えながら、少しずつ歯を動かしていく方法です。マウスピース矯正よりも適応できる症例が多く、効率よく歯を動かせます。 しかし、装置の調整が必要であり、定期手な通院が必要です。治療期間は、部分矯正では3ヶ月から1年程度、全体矯正では3〜5年程度が一般的です。マウスピース矯正の場合

マウスピース矯正は、プラスチック製の透明なマウスピースを使用して歯を徐々に動かしていく治療法です。装置を装着していても目立ちにくく、食事や歯磨きの際に取り外せるため、日常生活への影響が少ない点が特徴です。そのため、人前に出る機会が多い方に人気があります。 マウスピース矯正の治療期間は、部分矯正であれば3か月~1年程度、全体矯正であれば1年~3年程度が目安です。歯並びが大きく乱れているケースでは、さらに時間がかかる可能性もあります。 また、装着時間が短かったりマウスピースを紛失・破損したりすると、計画通りに治療が進みません。その場合は治療期間が延長するため注意しましょう。大人の矯正治療の期間に影響する要因

前項で解説した治療期間はあくまでも目安です。実際にかかる期間は、患者さまの歯並びや治療への協力度、抜歯や外科手術の必要性などによって大きく異なります。

ここでは、大人の矯正治療の期間に影響する要因について解説します。

前項で解説した治療期間はあくまでも目安です。実際にかかる期間は、患者さまの歯並びや治療への協力度、抜歯や外科手術の必要性などによって大きく異なります。

ここでは、大人の矯正治療の期間に影響する要因について解説します。

歯並びの複雑さ

矯正治療にかかる期間は、歯並びの複雑さによって異なります。歯をどの位置に動かすのか、どの程度動かす必要があるのかが変わるためです。あまり複雑でない出っ歯や受け口、軽度のすきっ歯などであれば、短い期間で治療が終わる傾向にあります。 一方、歯のねじれや顎との位置関係を細かく調整する必要がある場合には、治療が長期化する可能性が高いといえます。抜歯・外科手術の必要性

抜歯や外科的な処置が必要な場合、治療期間が長くなる傾向にあります。術後の回復期間なども考慮する必要があるためです。 外科手術を伴う治療では、治療期間が長くなるだけではなく、体への負担も大きくなります。そのため、歯科医師とよく相談したうえで、慎重に検討することが大切です。患者さまの協力度

矯正治療を計画どおりに進めるためには、歯科医師にすべてを任せて治療が進むのを待つのではなく、自分から積極的に取り組むことが重要です。例えば、定期的な通院を欠かさないことやトラブルが生じないようにセルフケアを徹底することなどが挙げられます。 また、マウスピース矯正の場合は、装置の装着時間を守る必要があります。装着時間が不足すると歯が計画どおりに動かず、治療期間が長引く可能性があるためです。 さらに、歯科医師から指示されたとおりのケアを行わないと虫歯や歯周病のリスクが高まり、治療に悪影響を及ぼすことがあります。大人が矯正治療を受けるメリット

子どもの時に矯正治療を受けるほうが、大人よりも効果的である印象を持つ方が多いかもしれません。

しかし、大人でも矯正治療を受けることで得られるメリットはたくさんあります。見た目のコンプレックスを解消できることや、発音の改善、顎関節症の改善、咀嚼機能向上による消化の促進など、日々の生活や健康状態にプラスの影響をもたらすことが期待できます。

歯並びでお悩みの方は少なくありませんが、治療を開始するのが遅れると、症状が悪化して治療期間が長くなる場合もあります。気になる症状がある場合は、歯科医師に相談してみると良いでしょう。

子どもの時に矯正治療を受けるほうが、大人よりも効果的である印象を持つ方が多いかもしれません。

しかし、大人でも矯正治療を受けることで得られるメリットはたくさんあります。見た目のコンプレックスを解消できることや、発音の改善、顎関節症の改善、咀嚼機能向上による消化の促進など、日々の生活や健康状態にプラスの影響をもたらすことが期待できます。

歯並びでお悩みの方は少なくありませんが、治療を開始するのが遅れると、症状が悪化して治療期間が長くなる場合もあります。気になる症状がある場合は、歯科医師に相談してみると良いでしょう。

大人が矯正治療を受けるデメリット

大人が矯正治療を始める際の主なデメリットとして、まず挙げられるのが治療期間の長さです。一般的に成人は骨の成長が止まっているため、子どもに比べて歯の動きが緩やかになり、治療完了までに3年程度かかることもあります。

ライフスタイルや仕事の都合で通院が難しくなるケースもあり、計画的なスケジュール管理が求められます。

また、年齢とともに虫歯や歯周病のリスクが高まるため、矯正中の口腔トラブルに注意が必要です。歯を動かす力が歯ぐきに負担をかけることもあるでしょう。

大人が矯正治療を始める際の主なデメリットとして、まず挙げられるのが治療期間の長さです。一般的に成人は骨の成長が止まっているため、子どもに比べて歯の動きが緩やかになり、治療完了までに3年程度かかることもあります。

ライフスタイルや仕事の都合で通院が難しくなるケースもあり、計画的なスケジュール管理が求められます。

また、年齢とともに虫歯や歯周病のリスクが高まるため、矯正中の口腔トラブルに注意が必要です。歯を動かす力が歯ぐきに負担をかけることもあるでしょう。

治療の流れ

大人の矯正治療では、装置によって歯に力をかけ、少しずつ動かして歯並びや噛み合わせを整えていきます。ここでは、基本的な治療の流れについて解説します。

大人の矯正治療では、装置によって歯に力をかけ、少しずつ動かして歯並びや噛み合わせを整えていきます。ここでは、基本的な治療の流れについて解説します。

カウンセリング・精密検査

初診時にはまず、カウンセリングを行います。カウンセリングでは、患者さまの悩みや過去の治療歴、生活習慣などについて、詳しくヒアリングします。 その後、必要に応じてレントゲン撮影などの精密検査を行います。カウンセリングで得た情報や検査結果をもとに、歯並びの状態や顎の骨の形状、噛み合わせの状態などを詳しく分析し、治療計画を立案します。また、費用や期間、リスクなどについての説明もこの段階で行うのが一般的です。 特に大人の場合は歯周病の兆候がみられることも少なくありません。歯周病が進行している場合は、矯正治療を開始する前に歯周病治療を優先的に行わなければならないケースもあります。矯正治療開始

治療中は定期的に通院して、計画通りに歯が動いているかを確認してもらう必要があります。また、虫歯や歯周病にならないように、しっかりと歯を磨くようにしましょう。保定期間

想定していた位置まで歯が動いたら、矯正治療は完了です。しかし、その後も後戻りを防ぐために保定装置(リテーナー)を装着する必要があります。後戻りとは、移動した歯が元の位置に戻ろうとする現象のことです。 保定期間は歯並びの状態や治療法によって異なり、1~3年ほどかかります。リテーナーの装着が不十分だと後戻りが起こる可能性があるため、歯科医師の指示に従って装着することが重要です。定期的なメンテナンス

矯正治療が完了した後も、定期的なメンテナンスを受けることが重要です。定期的に歯科検診を受けていると、虫歯や歯周病の兆候にいち早く気づくことができ、早期治療につながります。 また、歯のクリーニングやフッ素塗布などの処置を受けることで、口腔トラブルの予防効果も期待できます。治療期間が長くなるケース

歯科矯正は、短期間のうちに歯を動かすことができる治療ではありません。どのような方法であっても、ある程度の期間は必要になります。場合によっては治療が長引くこともあるでしょう。

治療期間を延ばすことなく、予定通りに矯正治療を進められるようにするためにも、あらかじめどのような要因で治療が長期化する場合があるのかを知っておくことが大切です。

歯科矯正は、短期間のうちに歯を動かすことができる治療ではありません。どのような方法であっても、ある程度の期間は必要になります。場合によっては治療が長引くこともあるでしょう。

治療期間を延ばすことなく、予定通りに矯正治療を進められるようにするためにも、あらかじめどのような要因で治療が長期化する場合があるのかを知っておくことが大切です。

歯並びの状態が複雑なケース

歯並びや噛み合わせ、顎の骨の状態などが複雑に絡み合っている場合、治療が長期間かつ複雑になりやすいです。特に、過蓋咬合や開咬、交叉咬合などの複雑な噛み合わせの問題がある場合、治療期間が長くなります。虫歯や歯周病の治療が必要なケース

治療が長引くケースの2つ目は、虫歯や歯周病の治療が必要な場合です。虫歯や歯周病がある状態で矯正を始めると、歯にかかる力によって炎症が悪化することがあります。そのため、矯正前・矯正中に虫歯や歯周病になった場合には、矯正よりも虫歯などの治療を優先することが多いです。抜歯が必要なケース

3つ目は、抜歯が必要なケースです。歯を動かすスペースが足りない場合に、歯を抜いてスペースを確保してから矯正を行います。抜歯の手術を行った後には回復期間が必要になることが多いため、抜歯しない場合と比べると治療期間は長くなりやすいです。まとめ

大人の歯科矯正の治療期間の目安は、ワイヤー矯正で3~5年、マウスピース矯正で1~3年ほどとされています。

しかし、歯並びの状態や抜歯、外科手術の有無、患者さまの協力度によって大きく異なります。特に大人の場合、虫歯や歯周病の既往があると、その対応によって治療期間が延びるケースも少なくありません。治療をスムーズに進めるためには、日々のケアと定期検診が欠かせません。

歯の矯正治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

大人の歯科矯正の治療期間の目安は、ワイヤー矯正で3~5年、マウスピース矯正で1~3年ほどとされています。

しかし、歯並びの状態や抜歯、外科手術の有無、患者さまの協力度によって大きく異なります。特に大人の場合、虫歯や歯周病の既往があると、その対応によって治療期間が延びるケースも少なくありません。治療をスムーズに進めるためには、日々のケアと定期検診が欠かせません。

歯の矯正治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

歯並びが悪いと顎関節症になる?その関係と改善方法

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 顎が痛い、口を大きく開けにくい、カクカクと音がするといった症状に悩んでいる方はいませんか。こうした不調は顎関節症の可能性があります。現代では、ストレスや生活習慣の変化により、この症状を抱える人が増加傾向にあります。

そのなかで注目されているのが、歯並びとの関係です。歯並びが乱れていると噛み合わせにずれが生じ、顎関節に余分な負担がかかることがあります。

今回は、顎関節症の原因や症状の特徴、歯並びとの関連性、さらに改善のための具体的な方法についてわかりやすく解説していきます。

顎が痛い、口を大きく開けにくい、カクカクと音がするといった症状に悩んでいる方はいませんか。こうした不調は顎関節症の可能性があります。現代では、ストレスや生活習慣の変化により、この症状を抱える人が増加傾向にあります。

そのなかで注目されているのが、歯並びとの関係です。歯並びが乱れていると噛み合わせにずれが生じ、顎関節に余分な負担がかかることがあります。

今回は、顎関節症の原因や症状の特徴、歯並びとの関連性、さらに改善のための具体的な方法についてわかりやすく解説していきます。

顎関節症とは

顎関節症とは、口を開けたり閉じたりするときに痛みが出たり、音が鳴ったり、スムーズに動かせなくなるなどの症状が現れる状態のことをいいます。

顎関節は、耳のすぐ前にある関節で、食べ物を噛む、話す、大きく口を開けるなど、日常の多くの動作に関わっています。この関節と周囲の筋肉にトラブルが起きると、顎に違和感を覚えたり、顎の動きに制限がかかったりすることがあるのです。

症状が進行すると、頭痛や肩こり、耳の違和感といった、全身に広がるような不調につながる場合もあります。軽い症状でも放置せず、早めに対処することが大切です。

顎関節症とは、口を開けたり閉じたりするときに痛みが出たり、音が鳴ったり、スムーズに動かせなくなるなどの症状が現れる状態のことをいいます。

顎関節は、耳のすぐ前にある関節で、食べ物を噛む、話す、大きく口を開けるなど、日常の多くの動作に関わっています。この関節と周囲の筋肉にトラブルが起きると、顎に違和感を覚えたり、顎の動きに制限がかかったりすることがあるのです。

症状が進行すると、頭痛や肩こり、耳の違和感といった、全身に広がるような不調につながる場合もあります。軽い症状でも放置せず、早めに対処することが大切です。

顎関節症の原因

顎関節症はさまざまな要因が重なって発症することが多いとされています。

顎関節症はさまざまな要因が重なって発症することが多いとされています。

顎の使いすぎや癖

日常生活のなかで、顎に無理な負担がかかる行動が続くと、顎関節やその周囲の筋肉に不調が現れることがあります。 たとえば、硬いものを噛む、片側ばかりで噛む、無意識に歯を食いしばる、寝ている間に歯ぎしりをするなどの習慣がある場合、顎の一部に力が集中しやすくなります。これにより関節や筋肉が過度に緊張し、痛みや動きづらさにつながることがあるのです。 このような習慣は気づきにくいため、自分の顎の使い方を見直すことが大切です。噛み合わせの不調和

上下の歯がきちんと噛み合っていない状態、いわゆる噛み合わせの不調は、顎の関節に不自然な動きを強いることがあります。 歯並びや治療後の詰め物、被せ物の高さが合っていないと、噛むたびに顎の左右のバランスが崩れやすくなります。その結果、顎関節や筋肉に負担がかかり、痛みや疲れを感じることがあるのです。 噛み合わせが整っているかどうかは、自分ではわかりにくいため、歯科医院で定期的にチェックを受けることが大切です。精神的なストレスや緊張

精神的なストレスや緊張が続くと、体にさまざまな影響が現れますが、顎関節も例外ではありません。 人はストレスを感じると、無意識に歯を食いしばったり、顎周りの筋肉に力が入ったりすることがあります。これが日々積み重なることで、筋肉が疲労し、顎関節に痛みや不調を感じるようになることがあるのです。 また、ストレスが原因で睡眠の質が下がると、就寝中の歯ぎしりが増える傾向があり、さらに顎への負担が増します。顎への負担を減らすためには、心と体のバランスを保つことが大切なのです。姿勢や生活習慣

日々の姿勢や生活習慣も、顎関節症の原因になりうる重要な要素です。 長時間のスマートフォンの使用やデスクワークで前かがみの姿勢が続くと、首や肩の筋肉が緊張しやすくなり、その影響が顎に伝わることがあります。また、頬杖をつく、うつ伏せで寝る、いつも同じ側で食べ物を噛むといった何気ない習慣も、顎のバランスを崩す要因になります。 こうした日常のクセに気づき、少しずつ見直していくことが、顎関節への負担を減らすことにつながります。歯並びが悪いと顎関節症になる?

歯並びの乱れが顎関節症と関係しているのか気になる方も多いのではないでしょうか。実は、歯並びが整っていないと顎の関節に余分な負担がかかり、顎関節症の原因となることがあります。

噛むときに上下の歯がうまく合わないと、顎が本来の自然な動きからずれやすくなります。その結果、咀嚼の際に筋肉や関節に無理な力が加わり、顎周りに違和感や痛みが出ることがあるのです。

また、噛むたびに力が片側に偏ると、左右のバランスが崩れ、顎の関節がスムーズに動きにくくなる場合もあります。

こうした状態が続くと、顎関節やその周囲に負担が蓄積され、やがて顎関節症の症状が現れることがあります。

歯並びの状態は自分では気づきにくいため、違和感がある場合は歯科医院で相談してみることが大切です。

歯並びの乱れが顎関節症と関係しているのか気になる方も多いのではないでしょうか。実は、歯並びが整っていないと顎の関節に余分な負担がかかり、顎関節症の原因となることがあります。

噛むときに上下の歯がうまく合わないと、顎が本来の自然な動きからずれやすくなります。その結果、咀嚼の際に筋肉や関節に無理な力が加わり、顎周りに違和感や痛みが出ることがあるのです。

また、噛むたびに力が片側に偏ると、左右のバランスが崩れ、顎の関節がスムーズに動きにくくなる場合もあります。

こうした状態が続くと、顎関節やその周囲に負担が蓄積され、やがて顎関節症の症状が現れることがあります。

歯並びの状態は自分では気づきにくいため、違和感がある場合は歯科医院で相談してみることが大切です。

歯並びが整うと顎関節症が治る?

歯並びの矯正を行うことで、顎関節症が改善するのかどうかは、多くの方が気になる点です。実際に、噛み合わせのバランスが整うことで、顎にかかる力が均等になり、関節や筋肉への負担が軽くなることがあります。

ただし、すべての顎関節症が歯並びの問題に起因しているわけではないため、矯正だけで完全に症状がなくなるとは限りません。

治療の効果は個人差があり、顎関節症の症状や原因の程度によって異なります。歯並びを整えることは、顎関節だけでなく口腔全体の健康維持にもつながるため、必要に応じて歯科医師に相談し、自分に合った治療方法を選ぶことが大切です。

歯並びの矯正を行うことで、顎関節症が改善するのかどうかは、多くの方が気になる点です。実際に、噛み合わせのバランスが整うことで、顎にかかる力が均等になり、関節や筋肉への負担が軽くなることがあります。

ただし、すべての顎関節症が歯並びの問題に起因しているわけではないため、矯正だけで完全に症状がなくなるとは限りません。

治療の効果は個人差があり、顎関節症の症状や原因の程度によって異なります。歯並びを整えることは、顎関節だけでなく口腔全体の健康維持にもつながるため、必要に応じて歯科医師に相談し、自分に合った治療方法を選ぶことが大切です。

顎関節症を改善する方法

顎関節症は、症状の程度や原因に応じてさまざまな治療法があります。

顎関節症は、症状の程度や原因に応じてさまざまな治療法があります。

スプリント療法

スプリント療法は、専用のマウスピースを使って顎への負担を軽くする治療法です。主に夜寝るときに装着することで、歯ぎしりや食いしばりから関節や筋肉を守る役割を果たします。 このマウスピースは透明な素材でできており、違和感が少なく、見た目も気になりにくいのが特徴です。マウスピースを使うことで、噛み合わせのバランスが整いやすくなり、顎の筋肉の緊張も和らげることが期待されます。 ただし、症状や噛み合わせの状態によっては調整が必要になるため、歯科医師の指導のもとで正しく使うことが大切です。理学療法

理学療法は、顎の筋肉や関節の動きを改善するために行う治療で、主にマッサージやストレッチ、温熱療法などが含まれます。顎の周囲にある筋肉をやさしくほぐすことで、痛みや緊張をやわらげ、動きをスムーズにする効果が期待できます。 この治療は、初期の段階で効果が見られることも多く、痛みが強くない場合には特に有効です。自宅でできる簡単なマッサージや口の開閉運動などを併用することで、さらに症状の改善が期待できるでしょう。無理のない範囲で継続することがポイントです。薬物療法

顎関節症の症状が強いときには、薬を使って痛みや炎症を抑える方法もあります。一般的には、鎮痛・消炎作用のある薬が使われ、顎の関節や筋肉の炎症を和らげます。 症状によっては、筋肉の緊張をゆるめるための筋弛緩薬や、不安や緊張をやわらげる抗不安薬が処方されることもあります。 ただし、薬はあくまで症状を一時的に和らげるための手段であり、根本的な治療ではありません。自己判断で薬を使うことは避け、必ず医師や歯科医師の指導を受けながら使用することが大切です。咬合調整

咬合調整は、噛み合わせを整えることで顎への負担を減らす治療方法です。歯の一部が高くなっていたり、噛んだときに特定の歯だけに力が集中していたりするような場合、歯の表面をわずかに削ってバランスをとることがあります。 この調整によって、噛む力が均等に分散されるようになり、関節や筋肉への負担が少なくなることが期待されます。日常生活でのセルフケア

顎関節症の改善には、治療だけでなく日常生活のなかでできるセルフケアも重要です。まずは、硬い食べ物を避けて顎に優しい食事を心がけること、そして片側ばかりで噛まないように意識してバランスよく咀嚼することが基本になります。 また、長時間のスマートフォン使用や前かがみの姿勢を避け、首や肩に負担がかからないようにすることも大切です。歯ぎしりや食いしばりの癖がある方は、日中の顎の力みをチェックする習慣を取り入れるとよいでしょう。 ストレスを減らし、リラックスする時間を持つことも、顎関節にとっては大切なケアのひとつです。まとめ

顎関節症は、顎の関節や筋肉に負担がかかることで起こる症状であり、日常生活に不便を感じることも少なくありません。

原因はさまざまで、噛み合わせの乱れや生活習慣、ストレスなどが関係していることが多くあります。また、歯並びが悪いと、顎にかかる力のバランスが崩れやすく、関節に負担が加わることがあります。

治療にはマウスピースの使用、理学療法、薬の服用などの方法があり、日常生活でのセルフケアも大切なポイントです。顎に違和感があるときは、早めに歯科医院で相談することが、症状の悪化を防ぐための第一歩になります。

顎関節症の症状にお悩みの方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

顎関節症は、顎の関節や筋肉に負担がかかることで起こる症状であり、日常生活に不便を感じることも少なくありません。

原因はさまざまで、噛み合わせの乱れや生活習慣、ストレスなどが関係していることが多くあります。また、歯並びが悪いと、顎にかかる力のバランスが崩れやすく、関節に負担が加わることがあります。

治療にはマウスピースの使用、理学療法、薬の服用などの方法があり、日常生活でのセルフケアも大切なポイントです。顎に違和感があるときは、早めに歯科医院で相談することが、症状の悪化を防ぐための第一歩になります。

顎関節症の症状にお悩みの方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

詳しく読む →

歯科衛生士の仕事は大変?リアルな苦労とやりがいを知ろう

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 歯科衛生士を目指していて「歯科衛生士の仕事は大変?」「人間関係や忙しさが大変って本当?」と不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。歯科衛生士は医療職として安定している一方で、実際の現場が見えにくく、ネガティブな情報が気になることもあるでしょう。

この記事では、歯科衛生士の具体的な仕事内容から、現場で感じる大変さ、そして仕事を通じて得られるやりがいまで詳しく解説していきます。歯科衛生士という職業への理解を深められるよう、この記事を参考にしてください。

歯科衛生士を目指していて「歯科衛生士の仕事は大変?」「人間関係や忙しさが大変って本当?」と不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。歯科衛生士は医療職として安定している一方で、実際の現場が見えにくく、ネガティブな情報が気になることもあるでしょう。

この記事では、歯科衛生士の具体的な仕事内容から、現場で感じる大変さ、そして仕事を通じて得られるやりがいまで詳しく解説していきます。歯科衛生士という職業への理解を深められるよう、この記事を参考にしてください。

歯科衛生士はどんな仕事をするの?

歯科衛生士は、歯科医師の診療を支えながら患者さまの口腔の健康を守る専門職です。国家資格を持つ医療従事者として、予防歯科の中心的な役割を担っています。

ここでは、その中でも特に重要とされる三大業務について解説します。

歯科衛生士は、歯科医師の診療を支えながら患者さまの口腔の健康を守る専門職です。国家資格を持つ医療従事者として、予防歯科の中心的な役割を担っています。

ここでは、その中でも特に重要とされる三大業務について解説します。

歯科予防処置

歯科衛生士の代表的な業務が、歯科予防処置です。 虫歯や歯周病を未然に防ぐため、歯石除去やフッ素塗布などを行います。スケーラーと呼ばれる専用の器具を使い、歯と歯茎の間に溜まった歯石を丁寧に取り除く作業は、高度な技術と集中力が求められます。 定期的なメンテナンスを通じて、患者さまの歯の健康を長期的に守っていくことが歯科衛生士の使命といえるでしょう。歯科診療の補助

歯科医師が行う治療のサポートも、歯科衛生士の重要な仕事です。 治療に必要な器具の準備や受け渡し、バキュームでの唾液や水の吸引、患者さまの体調管理など、スムーズな診療を支える多岐にわたる業務を担当します。治療中は歯科医師の動きを予測し、次に必要な器具を素早く準備する能力が求められます。歯科保健指導

患者さまが自分でお口の健康を守っていけるように、正しいブラッシング方法の指導や生活習慣へのアドバイスを行うことも、歯科衛生士の重要な役割です。一人ひとりの口腔状態や生活背景を考慮しながら、実践しやすい予防方法を提案していきます。 小さなお子さまから高齢者まで、対象者に応じた指導をしなければなりません。歯科衛生士の仕事で大変なこととは

歯科衛生士という職業にはやりがいがある一方で、現場ならではの苦労も存在します。実際に働く歯科衛生士たちが感じている大変さについて見ていきましょう。

歯科衛生士という職業にはやりがいがある一方で、現場ならではの苦労も存在します。実際に働く歯科衛生士たちが感じている大変さについて見ていきましょう。

長時間の立ち仕事による体力的負担

歯科衛生士の仕事は、診療時間のほとんどを立ったまま、あるいは中腰の姿勢で過ごすことが多く、体力的にかなりハードです。患者さまの口腔内という狭い範囲で細かい作業を続けるため、前かがみの姿勢が長時間続きます。 この姿勢を毎日続けることで、腰痛や肩こり、首の痛みに悩まされる歯科衛生士は少なくありません。特に、歯石除去などの予防処置では、一人の患者さまに30分程度かけて施術を行うため、集中力を保ちながら無理な姿勢を維持することもあります。細かい作業による精神的プレッシャー

口腔内はとても繊細な部位であり、歯科衛生士の処置にはミリ単位の正確さが求められます。歯石を除去する際は歯茎を傷つけないよう細心の注意を払い、器具の角度や力加減を常にコントロールしなければなりません。 処置中に痛みや出血が生じると、患者さまとの信頼関係に影響する可能性があるためです。高い集中力を保ちながら、丁寧さと効率性のバランスを取って作業を進めることが重要です。人間関係やコミュニケーションの難しさ

歯科医院は少人数のチームで運営されることが多く、スタッフ同士の人間関係は働きやすさに大きく影響します。歯科医師をはじめ、他の歯科衛生士、歯科助手、受付スタッフなど、さまざまな職種と連携して業務を進めるため、円滑なコミュニケーションが欠かせません。 また、歯科治療に不安を抱える方や、指導に抵抗を示す患者さまもいるため、患者さまとのコミュニケーションにも細やかな配慮が求められます。知識と技術の継続的なアップデート

歯科医療は日々進歩しており、新しい治療法や機器、素材が次々と生まれています。そのため、歯科衛生士が高い専門性を保つには、常に最新の情報を学び続ける姿勢が欠かせません。 休日にセミナーや勉強会へ参加したり、専門書や論文を読み込んだりと、自己研鑽の機会を自ら作る必要があります。仕事と並行して学び続けることは、時間的にも経済的にも負担になる可能性がありますが、専門職として成長し続けるためには重要な取り組みです。歯科衛生士の仕事のやりがい

歯科衛生士の仕事には大変な面もありますが、それ以上に大きな魅力とやりがいがあるからこそ、多くの人がこの職業を選び、長く続けています。

歯科衛生士の仕事には大変な面もありますが、それ以上に大きな魅力とやりがいがあるからこそ、多くの人がこの職業を選び、長く続けています。

患者さまの健康を守る喜び

歯科衛生士にとって最も大きなやりがいは、患者さまの口腔の健康を守り、笑顔を取り戻すお手伝いができることです。定期的なメンテナンスを続けることで歯周病が改善したり、虫歯ができにくくなったりする様子を見ると、大きな達成感を得られます。 さらに「歯がきれいになって嬉しい」「痛みがなくなって食事が楽しめるようになった」などの感謝の言葉をいただく瞬間は、この仕事を選んで良かったと心から感じられる場面です。専門知識と技術が磨かれていく実感

歯科衛生士の仕事は、日々の積み重ねによって自分の成長を実感しやすい点も大きな魅力です。最初は手順を追うだけで精一杯だった処置も、経験を重ねるうちに無駄が減り、よりスムーズで正確に行えるようになるでしょう。 さらに、患者さま一人ひとりの性格や口腔状態に合わせて声かけや処置の進め方を柔軟に変えられるようになり、自然と対応力も身についていきます。また、認定歯科衛生士や専門資格に挑戦することで知識の幅が広がり、より高度なケアを提供できるようになる点も、大きなやりがいにつながります。患者さまとの信頼関係が育つ喜び

定期的に来院される患者さまとは、長い時間をかけて信頼関係を築いていけることも、この仕事ならではの魅力です。最初は緊張していた患者さまが、回を重ねるごとにリラックスして話してくれるようになる過程は、とても嬉しい瞬間です。 「次もあなたにお願いしたい」と指名していただけたり、家族や友人を紹介していただけたりすることもあり、そうした信頼は何よりの励みになります。歯科衛生士にならなきゃよかったと後悔しないためのポイント

歯科衛生士として充実したキャリアを築くためには、就職前と就職後に意識すべきポイントがあります。後悔のない選択をするために知っておきたいことを見ていきましょう。

歯科衛生士として充実したキャリアを築くためには、就職前と就職後に意識すべきポイントがあります。後悔のない選択をするために知っておきたいことを見ていきましょう。

自分に合った職場を見つける

歯科衛生士として長く働き続けるためには、職場選びがとても重要です。給与や勤務時間だけでなく、職場の雰囲気や方針、スタッフ同士の人間関係なども丁寧に確認しておきたいポイントです。 見学や面接の際には、実際に働いている歯科衛生士の表情や、患者さまへの接し方を観察してみると、その職場の空気感がつかみやすくなります。自分がどんな働き方をしたいのかを明確にしたうえで、それを実現できる環境を選ぶことが大切です。体調管理とセルフケアを大切にする

歯科衛生士の仕事は、立ち姿勢や前かがみの姿勢が多く、想像以上に身体への負担がかかります。そのため、日頃から体調管理を意識することが欠かせません。軽い運動やストレッチを取り入れることで、腰や肩の負担を軽減しやすくなります。 また、業務中もできる範囲で姿勢を整えたり、休憩時間に体を動かしたりすることで、疲労の蓄積を防げるでしょう。 さらに、心のケアも同じくらい大切です。仕事の悩みやストレスを一人で抱え込まず、趣味を楽しみ気分転換をしたり、信頼できる人に話を聞いてもらったりすることで、無理なく長く働き続けやすくなります。継続的な学習でスキルアップを図る

歯科医療の分野は日々進歩しているため、学びを止めない姿勢が重要になります。院内研修や勉強会に参加するだけでなく、興味のある分野のセミナーや講習に足を運ぶことで、新しい知識や考え方に触れられます。 知識が増えると対応の引き出しが広がり、患者さまへの説明やケアにも自信が持てるようになります。将来どのような歯科衛生士になりたいかを考えながら目標を立て、少しずつ学びを積み重ねていくことが、やりがいのあるキャリアにつながっていきます。まとめ

歯科衛生士の仕事は身体的・精神的に負担を感じる場面があるのは事実です。しかしその反面、患者さまの健康を支える大きな役割と確かなやりがいがあります。

仕事内容や大変な点を正しく理解し、自分に合った職場や働き方を選ぶことで、長く続けられる魅力的な職業になるでしょう。歯科衛生士という仕事に不安を感じている方は、表面的な情報だけに左右されず、現場のリアルを知ったうえで前向きに検討してみてください。

歯科衛生士として働きたいとお考えの方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご連絡ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

歯科衛生士の仕事は身体的・精神的に負担を感じる場面があるのは事実です。しかしその反面、患者さまの健康を支える大きな役割と確かなやりがいがあります。

仕事内容や大変な点を正しく理解し、自分に合った職場や働き方を選ぶことで、長く続けられる魅力的な職業になるでしょう。歯科衛生士という仕事に不安を感じている方は、表面的な情報だけに左右されず、現場のリアルを知ったうえで前向きに検討してみてください。

歯科衛生士として働きたいとお考えの方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご連絡ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

謹賀新年

千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。本年もよろしくお願いいたします!

ご挨拶

あけましておめでとうございます。

昨年中はたいへんお世話になりました。

昨年は医療機関としての環境整備、検査機器のグレードアップ、メインテナンスに重点をおいたVIPメインテナンスルームの新設などに取り組んできました。

今年も地域の皆様の健康をサポートしていくためにいっそう研鑚を重ねてまいります。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

お正月の診療

木更津きらら歯科は、お正月も診療しています。

- 1月1日~1月3日

午前9:30〜13:00 午後14:00〜17:00 - 1月4日以降

午前9:00〜13:00 午後14:00〜20:00

詳しく読む →

医療費節約の視点から歯科定期検診を考えてみよう

歯が丈夫な方は、医療費がかからず高齢になってもお元気な方が多いのだとか。歯の健康と全身の健康については多数の研究・調査結果が発表されています。

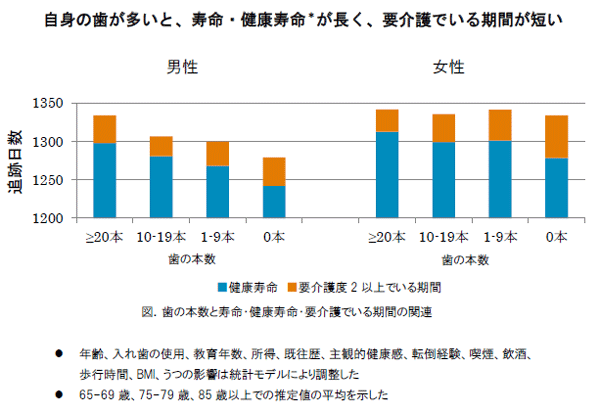

自分の歯が多く保たれている高齢者は健康寿命が長く、要介護日数が短い

自分の歯が多く保たれている人は、寿命が長いだけではなく、健康寿命が長く、要介護でいる期間が短かいのだそうです。

これは東北大学大学院歯学研究科の松山祐輔歯科医師による調査結果です。全国24自治体の要介護認定を受けていないご高齢者を追跡し、要介護になる前の歯の本数と、寿命・健康寿命(日常生活に制限のない期間)・要介護でいる期間の関連を調べたところ、自分の歯が多く保たれている人は、0本の人にくらべ、寿命が長いだけではなく、健康寿命が長く、要介護でいる期間が短いことが明らかになったということです。

これにより歯の健康を保つことが、健康寿命の延伸と要介護でいる期間の短縮に寄与する可能性が示されました。

歯の本数が多い人のほうが医療費がかからない

歯の数と医療費の関係も明らかになっています。図表 7 は NDB(レセプト情報・特定健診等情報データベース)を活用した 230 万件の医科、歯科のレセプト(診療報酬請求明細書)の統合分析の結果を示したものです。医療費、横軸が年代、赤のグラフが歯の数が19本以下、紺色のグラフが20本以上ある方です。男女、年代を問わず、歯の数が 20 本以上のグループは 19 本以下のグループより、医科医療費が低いことがわかります。

歯の本数が多く、かみ合わせが良いほど医療費が低い

歯の本数の多さとかみあわせがよい状態の方は、医科医療費が少ないことが確認された調査結果です。高齢者だけでなく、働く若い年代のうちから歯や咬合の状態をよく保ち、上下の歯で食べ物をしっかりかめる口を維持し続けることが、口腔の健康のみならず、全身の健康維持においても重要であると考えられます。これは歯みがきのサンスターグループが、25万人の働く人々を対象に行った調査の結果です。

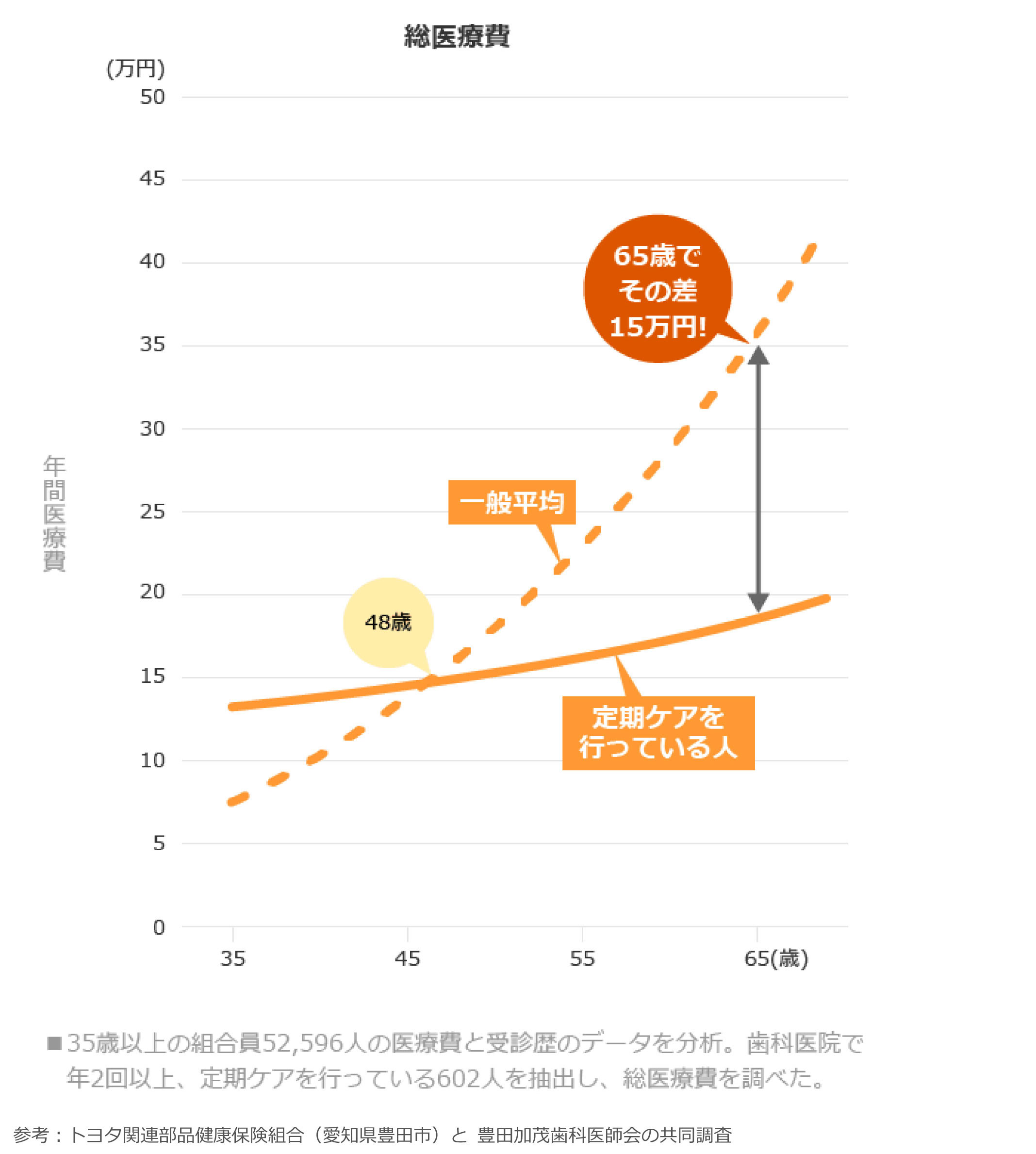

歯科定期検診を受けていると49歳以降の医療費が安くなる

企業の取り組みも時折話題になります。2012年の「歯科口腔保健の推進に関する法律(歯科口腔保健法)」成立記念シンポジウムにおいて、7万人のデンソー健康保険組合の理事の方が、歯の健康維持は加入者のQOL維持向上と、医療費全体の適正化に大きく貢献したという発表をされました。

また2011年のトヨタ関連部品健康保険組合(豊田市)と豊田加茂歯科医師会の共同調査では、定期的に歯石除去などをしている方は49歳を過ぎると医療費が平均を下回る傾向となったそうです。65歳になると平均が35万円に対して、定期受診の人は20万円以下とその差は広がっています。こちらは歯医者の検索サイト「EPARK歯科」を運営する、エンパワーヘルスケア株式会社のキャンペーンのプレスリリースで紹介されました。

お口の健康が保たれていると、全身の健康にもよい影響をおよぼし、医療費もかからなくなるというわけですね!

お口の健康と全身の健康の関係

歯が痛くても、歯ぐきがはれたり、歯ブラシに血がついてきたりしても、死ぬわけじゃない・・・ と歯医者に行くのを先延ばしにしてしまったことはありませんか? それは大きな間違いです。お口の健康状態は、生涯にわたって全身の健康に大きく関係してくるのです。

自分の歯で噛めることが健康を守る

噛むことの役割は、食べ物を砕いてすりつぶし、消化しやすくするという他にも、全身の健康を守る様々な効果があるのです。

胃腸の働きを助ける

食べ物をよく噛みくだき、消化酵素が含まれただ液と混ぜあわせて食べることで、胃腸への負担をやわらげてはたらきを活発にし、消化を助ける効果が期待できます。食物から栄養をきちんととりこむことができるのです。

脳の機能を高める

よく噛むことにより脳が刺激され、血行がよくなるため、栄養と酸素が十分に供給され、脳の機能が活発になる効果が期待できます。

肥満の予防

「よく噛むこと」は肥満対策のひとつとして期待されています。よく噛んで食べると食欲抑制のメカニズムがはたらきます。食べ過ぎに自然とブレーキがかかり、ダイエット効果が生まれて生活習慣病の予防が期待できます。

歯の本数が少なかったら?

逆を考えてみてください。歯を失い、よく噛めない状態になると、栄養の摂取バランスが崩れ、脳への刺激が少なくなり、肥満のリスクも高くなります。よく噛んで食べることができるというのは、健康を守るために必要なことなんです。

歯周病によりリスクの高まる病気

歯周病は糖尿病を悪化させるほか、全身の病気に影響を与えることがわかってきています。歯周病になると歯周ポケットの内側が出血し、歯周病菌が中に侵入。血液にのって全身に運ばれ、悪影響を与えるのが、そのメカニズムです。

歯周病によって、肥満や糖尿病、動脈硬化、関節リウマチ、がん、早産になるリスクが増加します。アルツハイマー型認知症にも関係のあることがわかってきました。

脳血管障害・認知症

歯周病菌は、血管内に血管内にプラーク(粥状の脂肪性沈着物)をつくり、プラークが剥がれて血の塊が出来ると、その場で血管が詰まったり血管の細いところで詰まってしまうことになります。血管が狭くなって、狭心症や心筋梗塞になるリスクが高まるということです。歯周病の人は、脳梗塞になるリスクが3倍近くも高いのです。

また歯周病原因菌は脳細胞を破壊する原因ともなる研究が報告されています。

歯周病と糖尿病

歯周病は以前から、糖尿病の合併症の一つと言われてきました。実際、糖尿病の人はそうでない人に比べて歯肉炎や歯周炎にかかっている人が多いという疫学調査が複数報告されています。さらに最近、歯周病になると糖尿病の症状が悪化するという逆の関係も明らかになってきました。つまり、歯周病と糖尿病は、相互に悪影響を及ぼしあっていると考えられるようになってきたのです。歯周病治療で糖尿病も改善することもわかってきています。

誤謬性肺炎

高齢の方にとっては命の危険のある誤謬性肺炎。唾液に含まれる歯周病菌などの細菌が原因となるのです。

早産、低体重児

歯周病細菌は、胎盤をとおして胎児に直接感染することで、早産、低体重児のリスクが指摘されています。

メタボリックシンドローム

歯周病由来の毒素は血糖値を上昇させます。

骨粗鬆症

閉経後の女性は歯や骨が弱くなり、歯周病にかかりやすくなります。

関節炎・腎炎

口の中の細菌や炎症物質が血中にはいり込むと、関節炎や腎炎の原因になります。

ED(勃起不全)

台北の医大の研究で、歯周病菌が陰茎の血管内を傷つけている可能性が指摘されました。

歯科定期検診のすすめ

詳しく読む →

口臭にはどのような種類がある?チェック方法と予防法も

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 口臭は、自分ではなかなか気づきにくいものですが、周囲の人とのコミュニケーションに大きな影響を与えるため、多くの人が気にする問題です。

しかし、口臭とひと口に言っても、実はいくつかの種類があり、その原因や対処法も異なります。口臭を改善するためには、まず自分の口臭のタイプを知ることが重要です。

今回は、口臭の主な種類とそれぞれの特徴、さらに自分の口臭をチェックする方法や、日常生活でできる予防策について詳しく解説します。

口臭は、自分ではなかなか気づきにくいものですが、周囲の人とのコミュニケーションに大きな影響を与えるため、多くの人が気にする問題です。

しかし、口臭とひと口に言っても、実はいくつかの種類があり、その原因や対処法も異なります。口臭を改善するためには、まず自分の口臭のタイプを知ることが重要です。

今回は、口臭の主な種類とそれぞれの特徴、さらに自分の口臭をチェックする方法や、日常生活でできる予防策について詳しく解説します。

口臭の種類

口臭と一口に言っても、その原因や特徴によっていくつかのタイプに分かれます。ここでは代表的な4つの口臭について、わかりやすく解説します。

口臭と一口に言っても、その原因や特徴によっていくつかのタイプに分かれます。ここでは代表的な4つの口臭について、わかりやすく解説します。

生理的口臭

生理的口臭は、病気が原因ではなく、誰にでも起こる自然な口臭です。 たとえば、朝起きたときや空腹のとき、緊張して口の中が乾いたときなどに感じやすくなります。これは、唾液の量が減って細菌が増えることでにおいが強まるためです。特に朝は、寝ている間に唾液の分泌量が減るため、起床時の口臭が気になる人も多いでしょう。 水分をとったり歯を磨いたりすれば自然と改善するので、特別な治療が必要なものではありません。病的口臭

病的口臭は、虫歯や歯周病など、口の中の病気が原因で起こる口臭です。 特に歯周病では、歯ぐきの奥に増えた細菌がタンパク質を分解し、揮発性硫黄化合物と呼ばれるガスを発生させます。これは、卵が腐ったようなにおいの原因となる物質で、口臭の強さに大きく関係しています。 代表的なものに硫化水素やメチルメルカプタンがあり、歯周病が進行するほど増えやすいとされています。また、胃腸の不調や糖尿病など、全身の病気が関係する場合もあります。 病的口臭は自然に改善しにくいため、歯科や医療機関で診察を受けることが推奨されます。心因性口臭

心因性口臭とは、実際には強い口臭がないにもかかわらず、自分の息が臭っていると感じる状態を指します。 不安やストレス、対人関係の悩みなどが影響し、自分の口臭を必要以上に気にする傾向があります。周囲の人に「気にならない」と言われても納得できず、会話や外出を避けるようになることもあります。 心因性口臭には、口の中に異常がないケースが多いため、歯科だけでなく心療内科などの専門的な支援が必要となる場合もあります。早めの相談が大切です。外因的口臭

外因的口臭は、食べ物や嗜好品、生活習慣によって一時的に発生する口臭のことです。 代表的な例として、ニンニクやネギ、アルコール、タバコなどが挙げられます。これらの食品や嗜好品に含まれる成分が体内に吸収され、血液を通じて肺に運ばれることで、吐く息から独特のにおいが感じられるようになります。 また、口の中に食べかすが残ったままになっていると、細菌がそれを分解してにおいを発生させることもあります。 外因的口臭は原因が明確であり、一過性であるため、時間の経過や適切なケアによって解消できることがほとんどです。日常的な口腔ケアと食生活の見直しによって、改善を図ることが可能です。口臭を確認する方法

ここでは、自分で口臭を確認する方法をご紹介します。

ここでは、自分で口臭を確認する方法をご紹介します。

コップを使って確認する

コップを使ったセルフチェックは、自分の口臭を簡単に確認できる方法です。まず清潔なコップを用意し、その中に口を近づけて息を吐きます。すぐにフタや手で口をふさぎ、数秒後に中のにおいを嗅いでみましょう。 朝起きた直後や空腹時など、口臭が強くなりやすいタイミングに試すと、よりわかりやすい結果が得られます。簡単にできるため、定期的な確認に適しているかもしれません。デンタルフロスを使って確認する

デンタルフロスは、歯と歯の間の汚れを取り除くだけでなく、口臭の原因を見つける手がかりにもなります。 チェック方法は簡単で、フロスを歯の間に通したあと、取り出したフロスのにおいを嗅いでみるだけです。もし不快なにおいがある場合、その箇所に汚れがたまりやすく、細菌が繁殖している可能性があります。 特に奥歯や歯並びの狭い部分は、汚れが残りやすいため要注意です。定期的に確認することで、口臭の早期発見にもつながります。周囲の人に聞いてみる

自分では気づきにくい口臭を確かめる方法のひとつが、信頼できる家族や友人に確認してもらうことです。 自分の感覚だけでは判断が難しい場合でも、他人の意見を聞くことで実際の状態を客観的に知ることができます。直接尋ねるのが難しい場合は「最近、口のにおい気にならない?」など、さりげなく聞くのも方法のひとつです。 日常的に口臭の傾向を知る手段として、身近な人の協力を得ることは有効です。口臭チェッカーを使って確認する

口臭チェッカーは、息を吹きかけるだけで口臭の強さを数値化してくれる便利な機器です。コンパクトなものが多く、自宅でも手軽に使えるため、セルフチェックに役立ちます。なかには、においの種類を分析して表示するタイプもあり、自分の口臭の傾向を把握する参考になります。 ただし、あくまで簡易的な測定であり、正確な診断には歯科医院などでの専門的な検査が必要です。日頃のケアとあわせて活用することで、予防意識を高めることができます。口臭を予防するためにできること

口臭を防ぐためには、日々の生活習慣の見直しが欠かせません。ここでは、身近に取り入れられる予防方法をご紹介します。

口臭を防ぐためには、日々の生活習慣の見直しが欠かせません。ここでは、身近に取り入れられる予防方法をご紹介します。

しっかり歯磨きをする

口臭予防の基本は、毎日の歯磨きを丁寧に行うことです。歯の表面だけでなく、歯と歯の間や歯ぐきの境目など、汚れが残りやすい部分まで意識して磨く必要があります。歯ブラシでは届きにくい部分には、デンタルフロスや歯間ブラシを併用すると効果的です。 食べかすやプラークを放置すると、細菌が増え、口臭の原因になります。1日2回以上、時間をかけて丁寧にケアする習慣を身につけることが、口臭予防には欠かせません。舌のケアをする

舌の表面には、舌苔(ぜったい)と呼ばれる白っぽい汚れがたまりやすく、これが口臭の大きな原因になることがあります。 特に舌の奥のほうには汚れが残りやすいため、専用の舌ブラシを使ってやさしくケアしましょう。力を入れすぎず、奥から手前に向かって数回なでるように清掃するのがポイントです。 朝の歯磨きとあわせて舌の清掃を取り入れることで、口の中を清潔に保ち、においの発生を抑えることができます。食生活を見直す

食べるものの内容やバランスは、口臭の強さに大きく関係しています。糖分や脂質の多い食事が続くと、口の中で細菌が繁殖しやすくなり、においの原因になりやすいです。 一方で、野菜や果物、食物繊維をしっかり摂ることで、唾液の分泌が促され、口の中の自浄作用が高まります。ニンニクやアルコールなどのにおいが強い食品を口にしたあとは、うがいや歯磨きなどで対応することが大切です。日々の食生活を見直すことで、口臭の軽減につながります。水分補給をする

唾液の分泌量が減り、口の中が乾くと、細菌が増えやすくなります。これにより口臭が発生しやすくなるため、こまめな水分補給が欠かせません。特に会話が多いときや、緊張して口の中が乾きやすい場面では、意識して水を飲むようにすると口腔内の環境を整えやすくなります。 甘い飲み物ではなく、水やお茶など糖分を含まないものを選ぶと虫歯予防にもつながります。乾燥しやすい季節やエアコンの効いた室内では、定期的な水分補給が効果的です。禁煙する

タバコに含まれる有害物質は、口の中に独特なにおいを残し、さらに唾液の分泌を抑える働きがあります。これにより口腔内が乾燥し、細菌が繁殖しやすくなることで口臭の原因となります。また、喫煙によって歯ぐきの炎症や出血を引き起こすことも少なくありません。 禁煙によって口臭の改善が期待できるだけでなく、歯や歯ぐき、さらには全身の健康維持にもつながります。口臭が気になる方には、禁煙という選択が大きな効果をもたらします。定期的に歯科医院を受診する

毎日の歯磨きでは落としきれない汚れや歯石は、歯科医院でのクリーニングで取り除くことができます。 また、自分では気づきにくい虫歯や歯周病も、早い段階で見つけることが可能です。これらの病気は口臭の原因にもなりやすいため、定期的に検診を受けることは口臭予防にもつながります。 たとえ痛みや違和感がなくても、3か月から半年に1回は歯科医院で検診を受けることが推奨されます。プロの目によるチェックは、お口の健康を保つうえで大きな助けになります。まとめ

口臭にはさまざまな種類があり、その原因によって対処法も異なります。日常的に起こる生理的口臭や、病気が関係する病的口臭、心理的な要因による心因性口臭、食べ物や生活習慣が関係する外因的口臭など、それぞれに特徴があります。

まずは自分の口臭がどのタイプかを知ることが大切です。そして、正しいセルフチェックを行い、必要に応じて専門機関での診察を受けることが予防と改善の第一歩となります。

毎日の丁寧なケアと生活習慣の見直しを通して、口元の清潔を保ち、自信を持って人と接することができるようにしましょう。

口臭にお悩みの方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

口臭にはさまざまな種類があり、その原因によって対処法も異なります。日常的に起こる生理的口臭や、病気が関係する病的口臭、心理的な要因による心因性口臭、食べ物や生活習慣が関係する外因的口臭など、それぞれに特徴があります。

まずは自分の口臭がどのタイプかを知ることが大切です。そして、正しいセルフチェックを行い、必要に応じて専門機関での診察を受けることが予防と改善の第一歩となります。

毎日の丁寧なケアと生活習慣の見直しを通して、口元の清潔を保ち、自信を持って人と接することができるようにしましょう。

口臭にお悩みの方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

親知らずが痛い! 症例:顎骨嚢胞(がっこつのうほう)

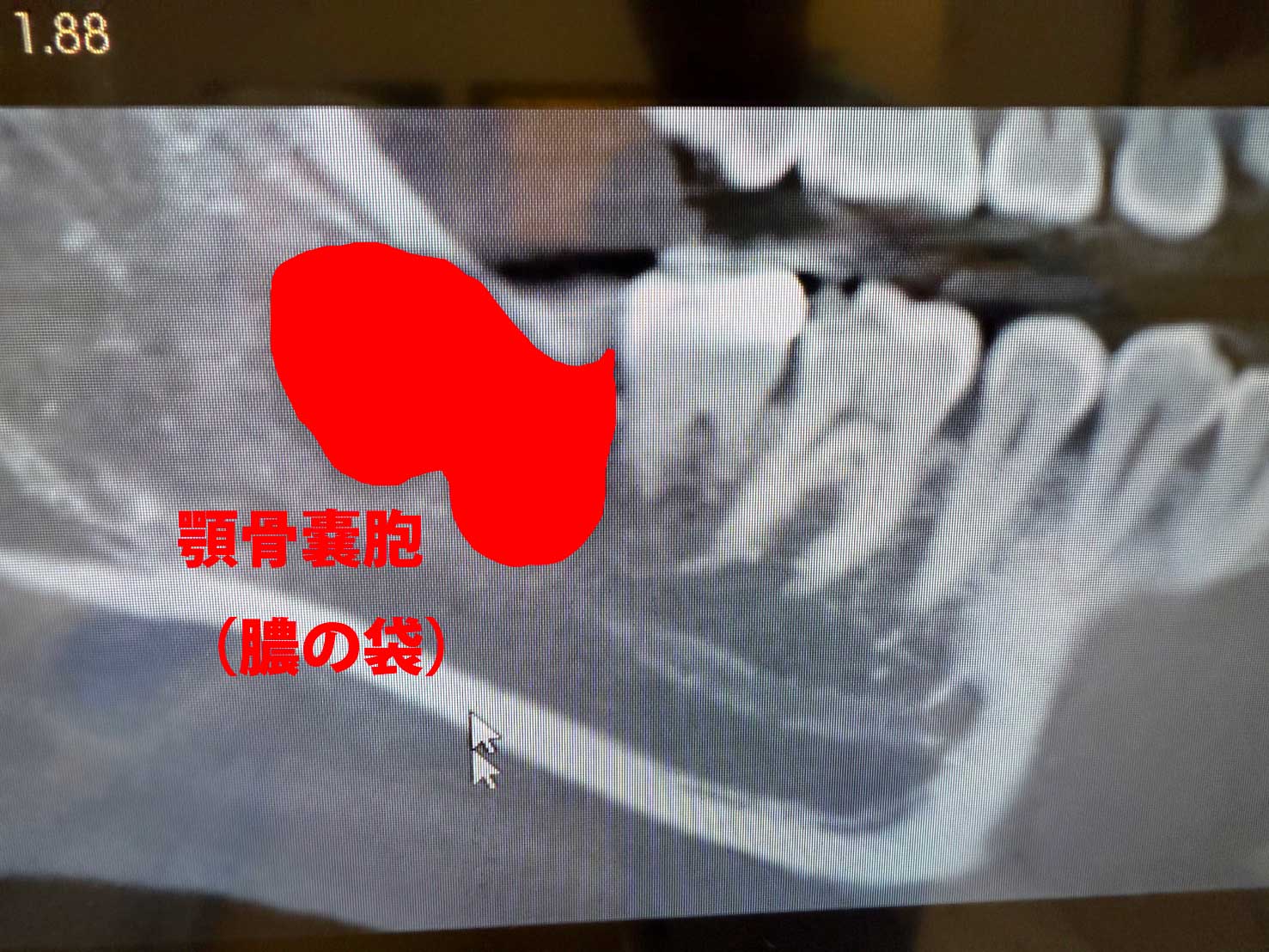

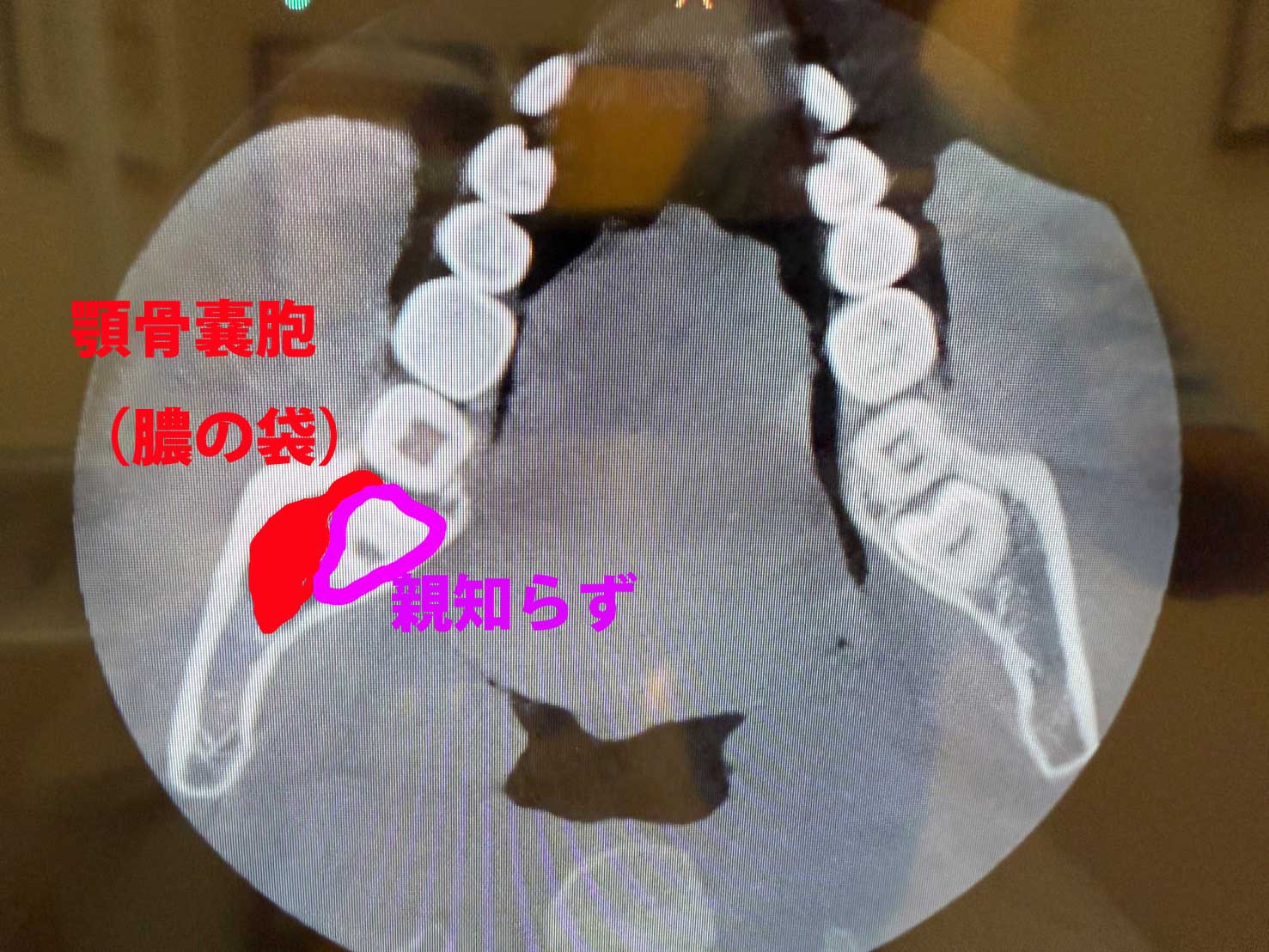

顎骨嚢胞(がっこつのうほう)の症例

顎骨嚢胞とは

嚢胞とは体の中に発生した袋状の病変で、顎の骨の中にもできます。親知らずなど、顎の骨の中に埋まったままの歯の周りによく見られます。袋の中には液体や半液体状の内容物が貯まっていて、痛みはありません。症状がない場合はレントゲン検査などで偶然発見されることが多いのですが、痛みと腫れといった症状がある場合は感染しており、さらに重大な症状を引き起こすことになります。顎骨嚢胞の症状

嚢胞が形成され、大きくなってくると、顎の骨や周囲の組織に圧力がかかり、顎や歯に痛みが生じます。顔の外側まで腫れることもあります。嚢胞が感染すると、痛みや腫れは急激に悪化します。膿の排出や発熱がおこり、周りの骨が溶けていくことで顎の形が変化し、嚢胞が神経を圧迫して、下唇やあごの部分の感覚に異常をきたすかもしれません。痛み、腫れなどの症状がある場合は、さらに深刻な状態に発展する危険があり、早急に治療を受ける必要があります。

顎骨嚢胞の診断

X線、CTスキャン撮影の画像診断で嚢胞の正確な位置や大きさを特定し、嚢胞が周囲の骨や歯に与える影響を確認します。また歯の治療歴や外傷、や副鼻腔炎の治療歴なども詳細に確認します。そのうえで、治療計画をたてていきます。顎骨嚢胞の病理検査

嚢胞が大きい場合には、腫瘍の発生がないか、採取した病変部位の一部を顕微鏡で詳細に観察する病理検査を行います。CTなどの画像から骨の破壊がわかった場合は、悪性であることも考えられるため、口腔外科としても精査していきます。顎骨嚢胞の治療法

全身麻酔下で嚢胞すべてを摘出する方法をとります。原因となった歯が歯肉に埋没した親知らずの場合は抜歯を同時に行います。嚢胞が大きい場合には、入院して全身麻酔のうえ手術を行うこともあります。親知らずはどうしてトラブルの原因になるのか

親知らずが痛い! と感じるとき

歯が生えてくるときに感じる痛み

親知らずは生えてくるときに、歯肉を突き破って出てきます。歯肉や隣の歯を押すこともあります。親知らずがまっすぐ生えてくれば痛みは治まりますが、斜めや横向きといったおかしな方向を向いていると痛みが続くことがあります。むし歯・歯周病

少し頭をだした親知らず。斜め横向きに生えていることも多く、歯ブラシが届きません。そのため、むし歯や歯周病にかかりやすいのです。鏡でも見ることがむずかしく、気づかぬうちに進行していることがあります。智歯周囲炎(ちししゅういえん)

親知らずが生えてくると、隣の歯とのあいだに隙間ができます。この隙間は歯ブラシが届かず、プラーク(歯垢)が溜まりやすい状況になっています。細菌のかたまりであるプラークは歯肉に炎症をおこす原因となります。重症になると顔がはれ、口を開けにくくなり、ものを飲み込みづらくなったり、発熱や全身の倦怠感にまでおよぶこともあります。歯性感染症

親知らずがむし歯になったり周辺が歯周病に感染したりすると、親知らずの周りの組織に炎症を起こします。歯性感染症は頬や顎が大きく腫れたり、炎症が内臓などにも及ぶこともあります。歯性感染症は親知らずに限った病気ではありませんが、親知らずが原因となることも多い病気です。嚢胞(のうほう)などの病気

親知らずが原因となって、顎の骨の中に液体や膿が溜まった袋(嚢胞)ができたり、腫瘍ができたりすることがあります。嚢胞が大きくなり感染すると、顎の骨をとかしたり、顎の骨の変形を招いたり、歯の動揺や歯の根っこが溶けて短くなったり、歯並びの乱れを起こします。体調が悪ければ親知らずも痛くなる

「親知らずの痛み」には様々な原因がからみあっています。強いストレスを感じると免疫力が落ちて細菌の活動に対して抵抗力が弱まり炎症が進行してしまいます。歯ぎしりや食いしばりが歯に悪い影響を与えるのは言うまでもありません。自律神経の乱れや唾液の分泌の減少が炎症を悪化させる原因となることもあります。リラックスしているときには痛みを感じないかもしれません。そのため「少し様子をみようかな」「なんだかだいじょうぶそうだけど」と思ってしまうこともあるのではないでしょうか。そうしている間にも症状は進行しています。歯医者へ行くタイミング

痛みや腫れといった症状には理由があります。歯が正常に生えてこようとする一時的な痛みの場合もあれば、細菌によって炎症が起きていることも、膿の袋ができてしまっていることも、歯並びが乱れる前兆のこともあります。ご自身で痛み止めを飲んだり、冷やしたりすることで、症状が楽になることはあるかもしれませんが、治るということはありません。放置しておくと、症状が悪化したり、将来的な歯並びや咬み合わせを狂わせたり、感染症であれば全身の健康にも影響を及ぼす可能性もあります。こんな症状があらわれたら、我慢しようとせず、すぐ歯科医院の診療を受けてくださいね。

- 腫れや痛みが数日続く場合

親知らずの痛みが2〜3日以上続く、もしくはどんどん強くなる場合は、様子を見ている場合ではありません。すぐ歯科医院を受診しましょう。炎症が悪化しているかもしれません。 - 口が開きにくくなった場合

口を開けると痛みが走る、または開きにくいという症状は、智歯周囲炎が進行しているサインかもしれません。 - 発熱やリンパの腫れを伴う場合

親知らずの炎症が強くなると、発熱や、顎の下のリンパ節が腫れることがあります。この状態は全身に炎症が広がるリスクを示しています。 - 食事や会話に支障が出る場合

痛みで食事がすすまない、話すのが辛いといった状況になったら、日常生活に支障をきたしているサインです。我慢せず、歯医者に行きましょう。

木更津きらら歯科にご相談ください

症状が軽いうちに治療にとりかかれば、治療自体の負担も少なくなります。違和感を感じたら早めにご来院ください。詳しく読む →

マウスピース矯正中に口内炎ができたらどうしたらいい?原因と対処法

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 マウスピース矯正中は、装置による刺激や口腔内環境の変化によって、口内炎ができやすくなることがあります。「このまま矯正を続けても大丈夫?」「口内炎ができたときはどう対処すればいいの?」と不安に思う方も多いでしょう。

口内炎は一時的なトラブルであることが多いものの、原因を理解せずに放置すると、痛みが長引いたり、矯正治療がストレスになったりする場合もあります。

今回は、マウスピース矯正中に口内炎ができる原因や対処法、予防法について解説します。口内炎ができて対処法にお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

マウスピース矯正中は、装置による刺激や口腔内環境の変化によって、口内炎ができやすくなることがあります。「このまま矯正を続けても大丈夫?」「口内炎ができたときはどう対処すればいいの?」と不安に思う方も多いでしょう。

口内炎は一時的なトラブルであることが多いものの、原因を理解せずに放置すると、痛みが長引いたり、矯正治療がストレスになったりする場合もあります。

今回は、マウスピース矯正中に口内炎ができる原因や対処法、予防法について解説します。口内炎ができて対処法にお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

マウスピース矯正中にできる口内炎の種類

口内炎とは、口の中の粘膜に炎症が起こり、痛みや赤み、腫れなどの症状が現れる状態です。唇の内側や頬の内側、舌や歯茎など、口腔内のさまざまな部位に発生します。

マウスピース矯正中は、装置が粘膜に触れたり、唾液の循環が変化したりすることで、口内炎ができやすくなることがあります。食事や会話のたびに痛みを感じると、矯正治療そのものがつらく感じる方もいるのではないでしょうか。

口内炎は一時的なトラブルであることが多いものの、種類によってはすぐに対応が必要なケースもあります。主な口内炎の種類は、以下のとおりです。

口内炎とは、口の中の粘膜に炎症が起こり、痛みや赤み、腫れなどの症状が現れる状態です。唇の内側や頬の内側、舌や歯茎など、口腔内のさまざまな部位に発生します。

マウスピース矯正中は、装置が粘膜に触れたり、唾液の循環が変化したりすることで、口内炎ができやすくなることがあります。食事や会話のたびに痛みを感じると、矯正治療そのものがつらく感じる方もいるのではないでしょうか。

口内炎は一時的なトラブルであることが多いものの、種類によってはすぐに対応が必要なケースもあります。主な口内炎の種類は、以下のとおりです。

カタル性口内炎

カタル性口内炎は、物理的な刺激によって起こる口内炎です。マウスピースの縁が粘膜に当たる、食事中に頬の内側を噛む、といった刺激が原因で粘膜に炎症が起こります。 粘膜が赤く腫れたり、ヒリヒリとした痛みを感じたりします。マウスピースが当たらないように調整するなど、刺激の原因を取り除くと自然に改善するケースがほとんどです。アフタ性口内炎

アフタ性口内炎は、口内炎の中でも特によく見られるタイプです。白色や黄白色の潰瘍(アフタ)ができ、その周囲が赤く縁取られるのが特徴です。強い痛みを伴うことが多く、食事や会話がつらく感じられる場合もあります。 原因ははっきりと特定されていませんが、ストレスや睡眠不足、栄養バランスの乱れや免疫力の低下などと考えられています。マウスピース矯正中は、口腔内環境の変化や精神的な負担によって、アフタ性口内炎ができる人もいるでしょう。ウイルス性口内炎

ウイルス性口内炎は、ヘルペスウイルスなどの感染によって起こります。口の中だけでなく、唇の周囲にも水ぶくれができることがあり、発熱や倦怠感を伴うケースも少なくありません。 このタイプの口内炎は感染性があるため、医療機関での診断や治療が必要です。マウスピース矯正そのものが直接の原因ではありませんが、体調不良や免疫力の低下時には発症しやすくなります。カンジダ性口内炎

カンジダ性口内炎は、口腔内に常在しているカンジダ菌が異常に増殖することで起こります。舌や頬の内側に白い苔のような付着物が見られ、拭うと赤くただれた粘膜が現れることが多いです。 免疫力の低下や、口腔内が乾燥しやすい状態が続くと発症しやすくなります。マウスピースを長時間装着している場合や、清掃が不十分な場合には、リスクが高まることもあります。マウスピース矯正中に口内炎ができる原因

マウスピース矯正中に口内炎ができる主な原因は、以下のとおりです。

マウスピース矯正中に口内炎ができる主な原因は、以下のとおりです。

マウスピースの摩擦

マウスピースは歯列全体を覆う装置のため、装着中に頬の内側や唇の裏、歯茎などの粘膜に触れます。特に、装着し始めの時期や、新しいマウスピースに交換した直後は、縁の部分が粘膜に当たりやすく、摩擦によって小さな傷ができることがあります。 この傷がきっかけとなり、炎症が起こると口内炎となるのです。マウスピース自体は滑らかな素材で作られていますが、わずかな段差や圧迫でも、粘膜にとっては刺激となる場合があります。唾液の減少

唾液の働きのひとつは、口腔内を潤し、細菌の増殖を抑えることです。マウスピースを長時間装着していると、唾液の循環が妨げられ、口の中が乾燥しやすくなることがあります。特に、水分摂取が少ない方や、口呼吸の癖がある方は、口腔内が乾燥しやすいです。 口腔内が乾燥すると、粘膜のバリア機能が低下し、わずかな刺激でも炎症が起こりやすくなります。その結果、口内炎が治りにくくなったり、新たにできやすくなったりするのです。栄養不足

口内炎の発症には、栄養状態も深く関係しています。特に、ビタミンB群や鉄分、亜鉛などが不足すると、口腔内の粘膜が弱くなり、炎症が起こりやすくなります。 マウスピース矯正中は、食事のたびに装置を外す必要があるため、間食を控えたり食事量が減ったりする方もいます。その結果、栄養バランスが乱れ、口内炎ができやすくなる人もいるでしょう。ストレス

矯正治療による違和感や、装置の管理に対する負担は、知らず知らずのうちにストレスとなることがあります。ストレスが蓄積すると自律神経のバランスが乱れ、免疫機能の低下につながりかねません。 その結果、口腔内の粘膜が炎症を起こしやすくなり、口内炎が発症するリスクが高まります。免疫力の低下

免疫力が低下していると、口腔内の細菌やウイルスに対する抵抗力が弱まり、口内炎ができやすくなります。睡眠不足や体調不良、風邪をひいているときなどは、免疫力が下がりやすいタイミングです。 マウスピース矯正中に限らず、免疫力が落ちている状態では、口内炎が治るまでに時間がかかることもあります。口内炎が繰り返しできる場合や、なかなか治らない場合は、体調面も含めて歯科医師に相談するとよいでしょう。マウスピース矯正中に口内炎ができるのを防ぐには

マウスピース矯正中の口内炎は、日々のケアや生活習慣を少し意識するだけで予防できる場合があります。ここでは、マウスピース矯正中に口内炎を防ぐためのポイントを解説します。

マウスピース矯正中の口内炎は、日々のケアや生活習慣を少し意識するだけで予防できる場合があります。ここでは、マウスピース矯正中に口内炎を防ぐためのポイントを解説します。

口腔内を清潔に保つ

口腔内を清潔に保つことは、口内炎予防の基本です。口の中に細菌が多い状態では、粘膜に小さな傷ができただけでも炎症が起こりやすくなります。 マウスピース矯正中は、ご自身の歯と、マウスピースの両方をきちんと清掃することが重要です。歯磨きは歯と歯茎の境目を意識し、磨き残しがないよう丁寧に行いましょう。歯ブラシだけでなく、デンタルフロスや歯間ブラシを併用すると、プラークをより効果的に除去できます。 また、マウスピース自体も毎日洗浄し、汚れや細菌の付着を防ぐことが大切です。汚れたまま装着すると、細菌が増殖しやすくなり、口内炎のリスクが高まります。栄養バランスを意識する

口内炎の予防には、食事から栄養素をしっかり摂取することも重要です。例えば、粘膜の健康を保つビタミンB群や、免疫機能に関わる鉄分・亜鉛が不足すると、口内炎ができやすくなります。 マウスピース矯正中は、装置の着脱が面倒に感じて食事を簡単に済ませ、栄養が偏る人も少なくありません。主食・主菜・副菜を意識し、野菜やたんぱく質をしっかり摂ることを心がけましょう。 また、十分な水分補給も重要です。口腔内が乾燥すると唾液の働きが弱まり、粘膜が傷つきやすくなります。こまめに水分を摂り、口の中を潤した状態を保つと、口内炎の予防につながります。ストレスを軽減する

ストレスは、口内炎ができやすくなる大きな要因のひとつです。強いストレスが続くと自律神経のバランスが乱れ、免疫力が低下し、粘膜も回復しにくくなります。 マウスピース矯正中は、違和感や管理の手間がストレスになることもあります。ストレスをためないよう、リラックスできる時間を意識的に作ることが大切です。軽い運動や入浴、趣味の時間を取り入れると、心身の緊張を和らげ、口内炎の予防につながります。マウスピースを清潔に保つ

マウスピースには唾液や細菌が付着しやすく、汚れた状態で装着を続けると、口腔内の細菌が増殖し、粘膜に炎症が起こりやすくなります。毎日、流水下でマウスピースを洗浄し、定期的に専用の洗浄剤を使用して除菌することが大切です。 歯磨き粉を使って強くこすると、細かい傷がつき、かえって汚れが付着しやすくなるため避けましょう。清潔なマウスピースを使用することで、口内炎のリスクを抑えやすくなります。睡眠をしっかりとる

十分な睡眠をとることも、口内炎の予防には重要です。睡眠中は、体の修復や免疫機能の回復が行われるため、睡眠不足が続くと口腔内の粘膜が弱くなり、口内炎ができやすくなります。 マウスピース矯正中に口内炎が繰り返しできる場合は、睡眠時間や睡眠の質を見直してみましょう。就寝前にスマートフォンを長時間使用しない、規則正しい生活リズムを心がけるといった工夫も、免疫力を保つうえで効果的です。マウスピース矯正中に口内炎ができたときの対処法

ここからは、矯正中に口内炎ができたときの対処法について解説します。

ここからは、矯正中に口内炎ができたときの対処法について解説します。

痛み止めを服用する

口内炎の痛みが強い場合は、市販の痛み止めを一時的に使用することも選択肢のひとつです。鎮痛薬を使用すると、食事や会話がしやすくなり、日常生活への支障を軽減できます。 ただし、痛み止めはあくまで対症療法であり、口内炎そのものを治すものではありません。長期間にわたって使用したり、痛みを我慢しながら矯正を続けたりすると、症状が悪化するおそれがあります。使用する際は用法・用量を守り、痛みが続く場合は歯科医院へ相談しましょう。歯科医院を受診する

口内炎がなかなか治らない場合や、痛みが強い場合は、早めに歯科医院を受診することが重要です。歯科医院では、口内炎の状態を確認したうえで、適切な処置や薬の処方を受けられます。 また、マウスピースの縁が粘膜に強く当たっている場合には、装置の調整や研磨によって刺激を軽減できる場合もあります。自己判断で装着を中断するのではなく、歯科医師に相談しながら対応すると、矯正治療を安全に続けられるでしょう。まとめ

マウスピース矯正中は、装置の摩擦や唾液の減少、体調や生活習慣の影響によって、口内炎ができやすくなることがあります。口内炎ができた場合は、痛み止めを適切に使用しながら、必要に応じて歯科医院を受診することが大切です。

また、日頃から口腔内やマウスピースを清潔に保ち、栄養バランスの取れた食事や十分な睡眠を心がけると、口内炎の予防につながります。痛みや違和感を我慢せず、気になる症状があれば早めに歯科医師へ相談しながら、マウスピース矯正を進めていきましょう。

マウスピース矯正を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

マウスピース矯正中は、装置の摩擦や唾液の減少、体調や生活習慣の影響によって、口内炎ができやすくなることがあります。口内炎ができた場合は、痛み止めを適切に使用しながら、必要に応じて歯科医院を受診することが大切です。

また、日頃から口腔内やマウスピースを清潔に保ち、栄養バランスの取れた食事や十分な睡眠を心がけると、口内炎の予防につながります。痛みや違和感を我慢せず、気になる症状があれば早めに歯科医師へ相談しながら、マウスピース矯正を進めていきましょう。

マウスピース矯正を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

床矯正って痛いの?痛みの原因と対処法を紹介

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 床矯正は、取り外し可能な装置を使って顎を広げる治療法です。お子さまの歯並びが気になり「床矯正を始めたいけれど痛いのではないかと心配」「子どもが痛がったら続けられないのでは」と不安を感じている方も多いでしょう。

メリットの多い治療法ですが、実際、装置の調整時や装着直後には違和感や痛みを生じることがあります。

この記事では、床矯正で起こる痛みの原因や具体的な対処法、治療のメリット・デメリットについて詳しく解説していきます。治療を受ける前に床矯正の痛みについて正しく理解し、安心して判断できるよう参考にしてください。

床矯正は、取り外し可能な装置を使って顎を広げる治療法です。お子さまの歯並びが気になり「床矯正を始めたいけれど痛いのではないかと心配」「子どもが痛がったら続けられないのでは」と不安を感じている方も多いでしょう。

メリットの多い治療法ですが、実際、装置の調整時や装着直後には違和感や痛みを生じることがあります。

この記事では、床矯正で起こる痛みの原因や具体的な対処法、治療のメリット・デメリットについて詳しく解説していきます。治療を受ける前に床矯正の痛みについて正しく理解し、安心して判断できるよう参考にしてください。

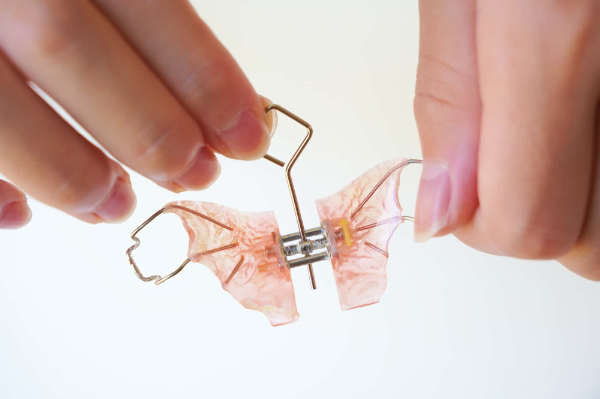

床矯正とは

床矯正は主に成長期のお子さまを対象とした矯正治療で、入れ歯のような形状の装置を口の中に装着して顎を広げていく方法です。装置の中央にはネジが組み込まれており、このネジを定期的に回すことで少しずつ装置が広がり、それに伴い顎の骨の成長も促されていきます。

装置は基本的に取り外しが可能なため、食事や歯磨きの際には外すことができます。ただし、効果を得るためには一日に決められた時間(通常12時間から14時間程度)装着する必要があります。

そのため、学校から帰宅した後や、就寝時を中心に使用するケースが一般的です。装置には上顎用と下顎用があり、症状に応じて片方または両方を使用します。

この治療法が特に効果的なのは、顎の骨がまだ柔らかく成長段階にある子どもの時期です。

乳歯が抜けて永久歯が生え揃う前の混合歯列期と呼ばれる時期に始めることで、顎の成長を利用して歯が並ぶスペースを自然に確保します。永久歯列期での矯正では歯を並べるスペースを作るために抜歯するケースもありますが、早期に床矯正を行えば抜歯を避けられる可能性が高まります。

治療期間には個人差がありますが、一般的には1年から3年程度かかることが多いでしょう。その後、後戻りを防ぐための保定期間が必要です。

床矯正は主に成長期のお子さまを対象とした矯正治療で、入れ歯のような形状の装置を口の中に装着して顎を広げていく方法です。装置の中央にはネジが組み込まれており、このネジを定期的に回すことで少しずつ装置が広がり、それに伴い顎の骨の成長も促されていきます。

装置は基本的に取り外しが可能なため、食事や歯磨きの際には外すことができます。ただし、効果を得るためには一日に決められた時間(通常12時間から14時間程度)装着する必要があります。

そのため、学校から帰宅した後や、就寝時を中心に使用するケースが一般的です。装置には上顎用と下顎用があり、症状に応じて片方または両方を使用します。

この治療法が特に効果的なのは、顎の骨がまだ柔らかく成長段階にある子どもの時期です。

乳歯が抜けて永久歯が生え揃う前の混合歯列期と呼ばれる時期に始めることで、顎の成長を利用して歯が並ぶスペースを自然に確保します。永久歯列期での矯正では歯を並べるスペースを作るために抜歯するケースもありますが、早期に床矯正を行えば抜歯を避けられる可能性が高まります。

治療期間には個人差がありますが、一般的には1年から3年程度かかることが多いでしょう。その後、後戻りを防ぐための保定期間が必要です。

床矯正で起こる痛みとその原因

床矯正での治療中には、いくつかの場面で痛みや違和感が生じることがあります。ここでは、主な痛みの原因について見ていきましょう。

床矯正での治療中には、いくつかの場面で痛みや違和感が生じることがあります。ここでは、主な痛みの原因について見ていきましょう。

装置の装着直後の圧迫感と痛み

床矯正を始めたばかりの時期には、装置を口の中に入れることに慣れていないため、強い違和感や圧迫感を覚える可能性があります。装置は歯や歯茎に密着するように作られているため、最初は異物感が強く、話しづらさや不快感を伴うことも少なくありません。 特に、上の歯列に装着するタイプは、上顎(口蓋部分)を広く覆う構造になっているため、舌の動きが制限されて発音がしにくくなることがあります。歯や歯茎にも持続的な力が加わるため、じんわりとした鈍痛を覚えるケースも見られます。 こうした痛みは通常数日から1週間ほどで次第に和らぎ、口の中が装置に慣れてくると気にならなくなることがほとんどです。ネジを調整した後の痛み

装置の中央にあるネジを定期的に回して少しずつ歯列を広げていきますが、調整直後には歯や顎に新しい力が加わるため、痛みや違和感を覚えることがあります。特に、ネジを回した当日から翌日にかけては、歯が浮いたような感覚がでたり、噛む際に痛みを伴ったりすることがあります。 こうした症状は一時的なもので、通常は2〜3日ほどで次第に落ち着いていきます。装置と粘膜の接触による痛み

装置の縁やワイヤーの先端が頬の内側や舌、歯茎に触れることで、擦れたような痛みを感じるケースもあります。こうした症状は、装置が粘膜に食い込んだり、同じ場所に繰り返し当たったりすることで生じ、場合によっては口内炎につながる可能性もあります。 新しい装置を作った直後や、成長に伴って口の形が変化した際には、このような接触による痛みが起こりやすいです。床矯正で痛みがでた場合の対処法

床矯正で痛みがでた場合には、いくつかの対処法があります。症状に応じて適切な方法を選んでいきましょう。

床矯正で痛みがでた場合には、いくつかの対処法があります。症状に応じて適切な方法を選んでいきましょう。

まずは様子を見る

装置を装着した直後やネジを調整した後の痛みは、多くの場合、時間の経過とともに自然に和らいでいきます。我慢できる範囲の痛みであれば、2日から3日は様子を見てみましょう。 この期間中は硬い食べ物を避け、おかゆやうどん、豆腐など柔らかめの食事を選ぶことで噛む刺激による痛みを軽減できます。また、冷たいものを口に含むと痛みが和らぐこともあるため、アイスクリームや冷たい飲み物を試してみるのも一つの方法です。痛み止めを服用する

痛みが強くて日常生活に支障がでる場合には、市販の痛み止めを服用することも有効な対処法です。アセトアミノフェンやイブプロフェンなどの鎮痛成分は、矯正治療中の痛みにも効果があります。 ただし、痛み止めはあくまで一時的な対症療法であり、根本的な解決にはならないことを理解しておく必要があります。数日間痛み止めを飲み続けても改善しない場合や、痛みがどんどん強くなっていく場合には、装置に何らかの問題がある可能性もあるため、必ず歯科医師に相談しましょう。装置を調整してもらう

装置の縁やワイヤーが粘膜に当たって痛みがでている場合は、我慢せずに早めに歯科医院を受診しましょう。歯科医師は装置の当たっている部分を削ったり、形を調整したりすることで、痛みの原因を取り除く処置を行います。 特に、口内炎ができた場合には、そのまま装置を使い続けると症状が悪化する恐れがありますので、早めに受診しましょう。口腔内を清潔に保つ

痛みがある時こそ、口の中を清潔に保つことが重要です。装置を外した際には装置自体もしっかりと洗浄し、歯磨きも丁寧に行いましょう。口の中が不潔な状態だと、粘膜の傷口から細菌が入り込み、痛みが悪化したり治りが遅くなったりする可能性があります。床矯正のメリット・デメリットを知っておこう

床矯正を選択する前に、この治療法の利点と欠点を十分に理解しておくことが大切です。

床矯正を選択する前に、この治療法の利点と欠点を十分に理解しておくことが大切です。

床矯正のメリット

床矯正の大きな利点は、抜歯をせずに治療できる可能性が高い点です。顎を広げて歯が並ぶスペースを確保することで、問題の起きていない健康な歯の抜歯を避けられます。 さらに、装置は取り外しが可能で食事や歯磨きの際に外せるため、衛生管理がしやすく虫歯のリスクを抑えやすいという特徴があります。加えて、成長期に開始することで顎の発育を正しい方向へ導き、将来的に顔のバランスが整う効果も期待できます。床矯正のデメリット

一方で、装置を取り外せることは利点である反面、患者さま本人や保護者の協力が欠かせないという課題もあります。指定された時間を守って装着しなければ効果が得られないため、自己管理や家族のサポートが治療の成否を左右します。 また、すべての歯並びの問題に対応できるわけではありません。骨格的な不調和が大きい場合や歯の位置を細かく調整する必要がある場合には、ワイヤー矯正など他の方法を併用するケースもあります。 さらに、治療はゆっくりと顎を広げていくため時間がかかり、効果が目に見えるまでに期間を要します。そのため、途中でモチベーションを保つことが難しくなる可能性がある点もデメリットといえるでしょう。まとめ

床矯正は成長期のお子さまの歯並びを整える有効な治療法ですが、装置の装着や調整により痛みを感じることがあります。主な原因は、装着直後の圧迫感やネジ調整による顎への負担、装置と粘膜の接触です。

痛みがでた場合は数日様子を見るのが基本ですが、強い痛みには痛み止めの使用や歯科医院での調整が有効です。

床矯正には健康な歯の抜歯を避けられる可能性や取り外しができる利点がある一方、患者さまの協力が欠かせず、すべての症例に適応できるわけではありません。特徴を理解したうえで治療を選ぶことが大切です。

この記事を参考に、床矯正の痛みについて正しく理解し、不安を和らげながら治療に取り組んでください。

床矯正を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

床矯正は成長期のお子さまの歯並びを整える有効な治療法ですが、装置の装着や調整により痛みを感じることがあります。主な原因は、装着直後の圧迫感やネジ調整による顎への負担、装置と粘膜の接触です。

痛みがでた場合は数日様子を見るのが基本ですが、強い痛みには痛み止めの使用や歯科医院での調整が有効です。

床矯正には健康な歯の抜歯を避けられる可能性や取り外しができる利点がある一方、患者さまの協力が欠かせず、すべての症例に適応できるわけではありません。特徴を理解したうえで治療を選ぶことが大切です。

この記事を参考に、床矯正の痛みについて正しく理解し、不安を和らげながら治療に取り組んでください。

床矯正を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

ワイヤー矯正後の後戻りを防ぐ!リテーナーの種類や装着期間

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 歯列矯正、とくにワイヤー矯正は、長い期間をかけて歯並びを整える治療です。治療が終わって矯正装置を外したとき、多くの方は「これで矯正が完了した」と思いがちです。

しかし、実はそこがゴールではありません。美しく整えた歯の位置を保つためには、リテーナー(保定装置)の使用が欠かせないのです。

矯正後の歯はまだ不安定で、時間とともに元の位置に戻ろうとする力が働きます。リテーナーは矯正治療後の歯列を安定させるための重要な役割を担っています。リテーナーを適切に使うことで、矯正の成果を長く保つことができます。

今回は、ワイヤー矯正後に使用するリテーナーの役割や種類、装着期間、使用上の注意点について解説します。

歯列矯正、とくにワイヤー矯正は、長い期間をかけて歯並びを整える治療です。治療が終わって矯正装置を外したとき、多くの方は「これで矯正が完了した」と思いがちです。

しかし、実はそこがゴールではありません。美しく整えた歯の位置を保つためには、リテーナー(保定装置)の使用が欠かせないのです。

矯正後の歯はまだ不安定で、時間とともに元の位置に戻ろうとする力が働きます。リテーナーは矯正治療後の歯列を安定させるための重要な役割を担っています。リテーナーを適切に使うことで、矯正の成果を長く保つことができます。

今回は、ワイヤー矯正後に使用するリテーナーの役割や種類、装着期間、使用上の注意点について解説します。

ワイヤー矯正とは

ワイヤー矯正とは、歯の表面にブラケットと呼ばれる小さな装置を取り付け、そこにワイヤーを通して歯を少しずつ動かしていく矯正方法です。もっとも一般的な矯正治療の一つであり、噛み合わせや歯並びのズレを治すことができます。

この治療は、出っ歯や受け口、乱ぐい歯など、幅広い症例に対応可能であり、細かい歯の移動ができる点が大きな特徴です。最近では、金属製だけでなく、目立ちにくいブラケットも登場しており、見た目を気にする方にも対応できるようになっています。

治療期間は一般的に1年半から3年と長期にわたることが多く、矯正終了後には後戻りを防ぐための保定期間が必要となります。リテーナーは、この保定期間において非常に重要な役割を担っているのです。

ワイヤー矯正とは、歯の表面にブラケットと呼ばれる小さな装置を取り付け、そこにワイヤーを通して歯を少しずつ動かしていく矯正方法です。もっとも一般的な矯正治療の一つであり、噛み合わせや歯並びのズレを治すことができます。

この治療は、出っ歯や受け口、乱ぐい歯など、幅広い症例に対応可能であり、細かい歯の移動ができる点が大きな特徴です。最近では、金属製だけでなく、目立ちにくいブラケットも登場しており、見た目を気にする方にも対応できるようになっています。

治療期間は一般的に1年半から3年と長期にわたることが多く、矯正終了後には後戻りを防ぐための保定期間が必要となります。リテーナーは、この保定期間において非常に重要な役割を担っているのです。

矯正治療後に装着するリテーナーとは

ワイヤー矯正で整えた歯の位置を保つために欠かせないのがリテーナーと呼ばれる保定装置です。

矯正によって歯が動いた直後は、歯を支える骨や歯ぐきがまだ安定しておらず、放置すると歯が元の位置へ戻ろうとする力が働きます。この後戻りを防ぎ、新しい歯並びを定着させるために、リテーナーの装着が必要になります。

リテーナーにはいくつか種類があり、患者さんの歯並びの状態やライフスタイルに合わせて選択されます。

また、リテーナーは矯正治療の仕上げともいえる重要な工程であり、この保定期間をしっかり過ごすことで、矯正治療の成果が長期的に維持できるようになります。

ワイヤー矯正で整えた歯の位置を保つために欠かせないのがリテーナーと呼ばれる保定装置です。

矯正によって歯が動いた直後は、歯を支える骨や歯ぐきがまだ安定しておらず、放置すると歯が元の位置へ戻ろうとする力が働きます。この後戻りを防ぎ、新しい歯並びを定着させるために、リテーナーの装着が必要になります。

リテーナーにはいくつか種類があり、患者さんの歯並びの状態やライフスタイルに合わせて選択されます。

また、リテーナーは矯正治療の仕上げともいえる重要な工程であり、この保定期間をしっかり過ごすことで、矯正治療の成果が長期的に維持できるようになります。

ワイヤー矯正後に使用するリテーナーの種類

リテーナーにはいくつかの種類があり、それぞれに特徴とメリット・デメリットがあります。ここでは主な3種類をご紹介します。

リテーナーにはいくつかの種類があり、それぞれに特徴とメリット・デメリットがあります。ここでは主な3種類をご紹介します。

プレート型リテーナー

プレート型リテーナーは、プラスチック製の床(プレート)とワイヤーで構成されているリテーナーです。古くから使用されているタイプで、食事や歯磨きの際に外せる利便性があります。このタイプは、保持力があり、矯正直後の不安定な時期に効果を発揮します。 ただし、ワイヤー部分が見えるため、装着中の見た目が気になる方もいるかもしれません。また、使用しない時間が長くなると歯が動くリスクがあるため、歯科医師の指示通りにしっかり装着することが重要です。ワイヤー型リテーナー

ワイヤー型リテーナーは、細いワイヤーを歯の裏側に接着するタイプの保定装置です。固定式のため、自分で取り外すことはできませんが、装着忘れによる後戻りのリスクがなく、常に一定の効果が期待できます。 主に下の前歯など後戻りしやすい部分に使用されることが多く、外からは見えにくいため審美的にも優れています。 一方で、固定されているため歯磨きが難しくなり、フロスや歯間ブラシを使って丁寧にケアする必要があります。また、ワイヤーが外れたり、食べ物が引っかかったりすることもあるため、定期的なチェックも欠かせません。マウスピース型リテーナー

マウスピース型リテーナーは、透明なプラスチック製の装置で、歯列全体を覆うように設計されています。見た目が非常に自然で目立ちにくく、取り外しができるため、日常生活での使い勝手が良いのが特徴です。 ただし、装着時間を守らなければ効果が得られにくくなるため、自己管理が必要不可欠です。歯ぎしりや強い噛みしめの癖がある人の場合は、マウスピースが早くすり減ることもあるため、定期的に状態を確認し、必要に応じて交換することが大切です。リテーナーの装着期間

矯正治療が終わったあとも、リテーナーを一定期間装着し続ける必要があります。

一般的に、リテーナーの装着期間は1年から2年程度とされていますが、これはあくまで目安であり、個人差があります。特に矯正終了後の最初の半年から1年程度は歯が最も不安定な時期とされています。

取り外し式のリテーナーの場合、原則として1日20時間以上の装着が推奨されることが多いです。この時期にリテーナーを決められた時間、適切に使用することで、歯が新しい位置に馴染み、後戻りのリスクを大幅に減らすことができます。

その後、歯の状態が安定してきたと診断された場合は、就寝時のみの装着に切り替わることが一般的です。

しかし、この切り替え時期や装着時間の調整は、自己判断で行わず、必ず歯科医師の指導に従いましょう。また、歯は年齢や生活習慣によって少しずつ動く可能性があるため、矯正終了から数年が経過した後も、夜間だけリテーナーを使い続けるよう勧められることもあります。

美しい歯並びを長く維持するには、継続的な装着が非常に重要です。

矯正治療が終わったあとも、リテーナーを一定期間装着し続ける必要があります。

一般的に、リテーナーの装着期間は1年から2年程度とされていますが、これはあくまで目安であり、個人差があります。特に矯正終了後の最初の半年から1年程度は歯が最も不安定な時期とされています。

取り外し式のリテーナーの場合、原則として1日20時間以上の装着が推奨されることが多いです。この時期にリテーナーを決められた時間、適切に使用することで、歯が新しい位置に馴染み、後戻りのリスクを大幅に減らすことができます。

その後、歯の状態が安定してきたと診断された場合は、就寝時のみの装着に切り替わることが一般的です。

しかし、この切り替え時期や装着時間の調整は、自己判断で行わず、必ず歯科医師の指導に従いましょう。また、歯は年齢や生活習慣によって少しずつ動く可能性があるため、矯正終了から数年が経過した後も、夜間だけリテーナーを使い続けるよう勧められることもあります。

美しい歯並びを長く維持するには、継続的な装着が非常に重要です。

リテーナーを使用する際の注意点

ここでは、リテーナーを使用する際の注意点について解説します。

ここでは、リテーナーを使用する際の注意点について解説します。

装着時間を守る

リテーナーの効果をしっかりと得るためには、歯科医師から指示された装着時間を守ることが何よりも重要です。特に矯正終了直後の不安定な時期は、1日20時間以上の装着が必要とされるケースが多く、外している時間が長くなると、歯が元の位置に戻るリスクが高まります。 歯並びが安定してくると、装着時間は就寝時のみなど短くなる場合もありますが、これは歯科医師の判断によって決められるため、自分で判断して装着をやめるのは避けるべきです。リテーナーの装着を日常生活の習慣として取り入れることが、後戻りを防ぐカギになります。リテーナーのお手入れを怠らない

リテーナーは毎日口の中に入れるものだからこそ、清潔に保つことが非常に大切です。お手入れを怠ると、細菌や汚れが溜まり、口臭や虫歯、歯周病の原因となります。 取り外し可能なタイプのリテーナーであれば、毎回使用後に流水でよくすすぎ、やわらかいブラシで優しく洗いましょう。固定式のリテーナーの場合は、歯ブラシや歯間ブラシを活用して、周囲の清掃を丁寧に行う必要があります。 装置を清潔な状態に保つことは、リテーナーの寿命を延ばすだけでなく、お口の健康を守ることにもつながります。適切に保管する

リテーナーを外したときの保管方法にも注意が必要です。適切に保管ができていないと、紛失や破損の原因になるだけでなく、衛生面でも問題が生じることがあります。リテーナーを取り外したら必ず専用の保管ケースに入れ、高温や直射日光を避けて保管しましょう。 ティッシュに包んでテーブルに置くと、気づかず捨ててしまったり、ペットに噛まれたりするケースも少なくありません。また、暑い場所に置いておくと、素材が変形して装着できなくなることもあります。 外出時や旅行の際も、ケースを忘れず持参することで、どこでも安全に保管ができ、リテーナーのトラブルを防ぐことができます。大切な装置だからこそ、取り扱いにも細心の注意を払いましょう。まとめ

ワイヤー矯正で理想の歯並びを手に入れたとしても、その状態を長く保つためにはリテーナーの使用が欠かせません。

矯正治療のゴールは、単に歯を動かすことではなく、新しく整えた歯列を安定させ、後戻りを防ぐことにあります。そのため、リテーナーの装着は治療の仕上げとして非常に重要な役割を果たします。

リテーナーには複数の種類があり、患者さんの症状やライフスタイルに合わせた選択が可能です。また、装着時間の遵守やお手入れの徹底、適切な保管など、日々の使い方にも気を配ることが、矯正後の歯並びを美しく保つためのポイントとなります。

歯科医師の指導のもとでリテーナーを正しく使い続けることが、矯正治療の成果を最大限に引き出し、将来的な再治療のリスクを減らすことにもつながります。リテーナーの役割を理解し、美しい歯並びと健康な口元を長く維持しましょう。

矯正治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

ワイヤー矯正で理想の歯並びを手に入れたとしても、その状態を長く保つためにはリテーナーの使用が欠かせません。

矯正治療のゴールは、単に歯を動かすことではなく、新しく整えた歯列を安定させ、後戻りを防ぐことにあります。そのため、リテーナーの装着は治療の仕上げとして非常に重要な役割を果たします。

リテーナーには複数の種類があり、患者さんの症状やライフスタイルに合わせた選択が可能です。また、装着時間の遵守やお手入れの徹底、適切な保管など、日々の使い方にも気を配ることが、矯正後の歯並びを美しく保つためのポイントとなります。

歯科医師の指導のもとでリテーナーを正しく使い続けることが、矯正治療の成果を最大限に引き出し、将来的な再治療のリスクを減らすことにもつながります。リテーナーの役割を理解し、美しい歯並びと健康な口元を長く維持しましょう。

矯正治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

歯周病の進行と治療

歯周病とは?

思い当たることはありませんか? 歯周病のセルフチェック

- 口臭が気になる

- 口の中がネバネバする

- 歯みがきの際に出血がある

- 歯と歯の間に物が詰まりやすい

- 歯が浮いたような気がする

- 歯並びが変わった気がする

- 歯がぐらぐらする気がする

- 歯肉が腫れている

- 歯肉が下がって歯の露出が多くなった気がする

- 歯肉を押すと血や膿が出る

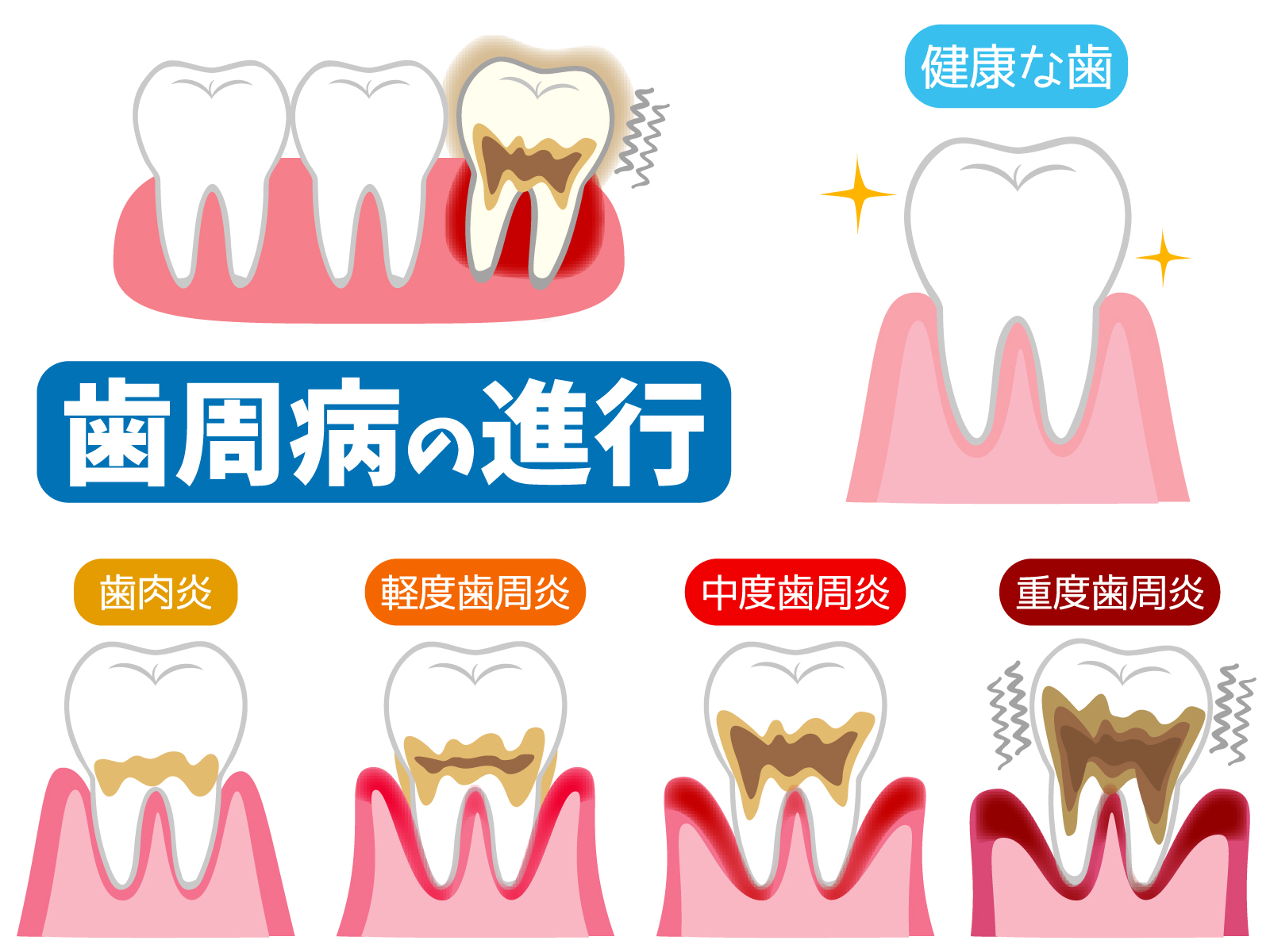

歯周病の進行

静かにお口の中と全身を蝕んでいく歯周病。歯周病の進行は、段階によって大きく2つに分けて考えられています。炎症が歯肉だけにある状態を「歯肉炎」といいます。炎症が歯肉から歯槽骨、歯を支える骨や、歯根膜という歯の根と骨の間の薄い膜にまで広がった状態を「歯周炎」といいます。「歯周炎」は進行状態により軽度、中度、重度に分類されます。健康な歯

歯肉の色は薄いピンク色で、引き締まっています。歯と歯ぐきの間には1〜2mm程度のすき間があります。歯肉炎

歯垢(プラーク)がたまった状態を放置すると、歯ぐきに炎症が起き、 2~3mmのすき間ができます。歯と歯ぐきの間のすき間にプラークがたまった状態が続くと、歯肉に炎症が起きて腫れてしまいます。歯と歯ぐきの間に2~3mm程度のすき間ができると、歯肉ポケットが形成されます。軽度歯周炎

歯ぐきの炎症がひどくなり、歯周病菌が歯周組織に侵入。歯槽骨や歯根膜も破壊されはじめます。歯と歯ぐきの境目のすき間が3~5mmと深くなり、歯周ポケットという病的な状態に進行します。歯周ポケットの中に歯ブラシは届かず、プラークや歯石がたまってきます。中度歯周炎

炎症がさらに拡大し、歯を支える骨も半分近くまで破壊が進み、歯が動揺しはじめます。歯周ポケットも4~7mmとさらに深くなります。重度歯周炎

歯を支える骨が半分以上破壊され、歯はぐらぐらになります。歯が抜け落ちてしまう場合もあります。歯周基本治療

プラークコントロール

プラークを除去するプラークコントロールは、患者さまご自身のセルフチェックやセルフケアがとても大切です。歯間ブラシやデンタルフロスを使って、歯と歯ぐきの間にプラークがたまらないようにしましょう。歯科医院では専門の機材を使って徹底的におそうじします。スケーリング・ルートプレーニング

咬み合わせの調整

歯周病が進行して動揺している歯で噛むとさらに歯と歯ぐきの負担が増すため、その負担を軽くするために咬み合わせの調整を行います。歯科用の接着剤で隣の歯と接着し、ぐらぐらを抑えることもあります。リスク因子をつぶしていく

歯肉炎や軽い歯周病なら歯周基本治療だけで、歯ぐきがひきしまり歯周ポケットが浅くなります。ただ歯周病の危険因子は、生活習慣の中にあるのです。免疫抵抗力を低下させるストレスや、口腔内の衛生を損なう食習慣、喫煙、お口の中に負担のかかる咬み合わせなど、歯周病の原因を一つひとつ取り除く治療全体が歯周基本治療なのです。歯周外科治療

フラップ手術

歯ぐきを切り開いて歯の根のまわりをきれいにする外科的な治療です。歯根の先まで目で確認できる状態にして、細菌やプラークなど歯周病の原因となる汚れを徹底的に除去します。手術後、切り開いた個所を縫い合わせ、1週間程度で抜糸となります。歯周組織再生療法

歯を支えている骨が溶けてしまうところまで歯周病が進行している場合、プラークんオ除去をしても骨を元にもどすことはできません。その場合、歯の周りの組織、歯周組織を再生する治療を選択できることがあります。- GTR法

上顎の口蓋部分の粘膜を移植して歯茎の高さやボリュームを出します。個人差はありますが1ヶ月1mm程度の速さで再生すると言われています。 - エムドゲイン

エムドゲインの主成分(エナメルマトリックスデリバティブ)はタンパク質の一種で、歯が生えてくるときに重要な働きをします。治療部分の歯肉を切開し歯根表面のお掃除をして、エムドゲインゲルを塗布して縫合します。数か月から1年程度で歯周組織の再生が見込まれます。

治療後のメインテナンス

歯周病は、治療が完了したとしても油断することはできません。不治の病というわけではないのですが、歯周病を誘発しやすいお口の状態はそのまま残っているわけなのです。プラークをとりのぞき、歯周ポケットが浅くなったとしても、ほとんどは、ほとんどが歯と歯肉がそっと寄り添うような形で治っているのにすぎません。ブラッシングが足りなかったり、メインテナンスを怠るとまたもや細菌が活動しはじめます。歯周ポケット深くなり容易に再発してしまうのです。PMTC

PMTCとは”Professional Mechanical Tooth Cleanin”の略で、歯科医師・衛生士のような歯科医療のプロフェッショナルが、歯肉のまわり、見えない部分も含めて付着しているプラークを器具とフッ化物入りペーストを用いて除去する方法です。歯周病に罹られた方、虫歯の多い方、たくさんの修復物を入れられた方にはメインテナンス(PMTC)をお勧めしています。詳しく読む →

歯周病の原因と予防

歯周病とは?

歯周病の原因

プラーク(歯垢)

歯石

細菌の住処であるプラークは、放置していると硬い歯石となり、もはやブラッシングだけでは取り除くことができません。この歯石の中や周囲に細菌が入り込み、歯周病を進行させる毒素を出し続けていきます。歯周病の悪玉3兄弟

歯周病に深く関わりのある3つの細菌。「レッドコンプレックス」とも言われます。膵臓から分泌される消化酵素と似た働きがあるため、タンパク質を分解し歯ぐきをどんどん傷めてしまう、こわい細菌です。- ポルフィロモナス・ジンジバリス菌

最も歯周病に関わりのある細菌です。腐った卵ような口臭の元となり、歯ぐきの周りに強力に付着し、血液を餌に歯周ポケットをどんどん深くしていきます。タンパク質分解酵素の働きで、骨を溶かして歯の動揺を招きます。日本人の3人に2人は感染していると言われています。 - トレポネーマ・デンティコラ菌

血管内にまではいりこんで増殖する細菌です。免疫を抑制してしまう作用があり、歯の根っこの先端に膿ができる根尖性歯周炎を悪化させる原因ともなっています。血管内にもはいりこむことから、心臓の疾患や動脈瘤から検出されることもあります。歯周病が全身の健康に悪影響を与えるのは、血管内で増殖する細菌が関与しているからなんです。 - タネレラ・フォーサイシア菌

空気を嫌うこの細菌は、歯の根の方向に深くはいりこんでいこうとする傾向があります。他の細菌を結び付け強固に歯に付着する役割を果たします。歯周病特有の腐った生ごみのような口臭の元となります。タンパク質を分解し、歯ぐきを傷め、歯周ポケットを深くし、歯周病や根尖性歯周炎を悪化させます。

歯周病は生活習慣病

生活習慣の中の危険因子

- ストレス

- 不規則な生活

- 食習慣

- 喫煙

口腔内の環境の危険因子

- 歯石

- 悪い咬み合わせ

- 不適合な被せもの、詰め物など

- 口呼吸

- 歯ぎしり・食いしばり

歯周病は全身疾患の危険因子です

- 心臓血管疾患

- 感染性心内膜炎

- 低体重児早産

- 糖尿病

- 肺炎

- 骨粗鬆症

- アルツハイマー型認知症

歯周病の予防

正しく歯みがきをする~プラークコントロール

毎日何気なく行っている歯みがきですが、本当にきちんと汚れを落とすことができていますか? 磨き残しがあるとプラークが残ったままになり、歯周病菌の温床に。正しい歯みがき方法を覚えましょう。プラークの付着による細菌感染を防ぐために、毎日の丁寧なブラッシングは重要な予防策のひとつです。歯みがきのコツ

歯ブラシが歯と歯ぐきの間に届くように気をつけながら、細かく動かしてプラークを落としていきます。強く当てる必要はなく、歯ブラシの毛先が当たるくらいの強さでいいのです。自分の歯に合わせてブラシの先やわきなども使いながら、すみずみまで毛先を当てることを意識して歯みがきしましょう。歯ブラシの選び方

お口にいれやすく、すみずみまで毛先が当たるヘッドが小さめのものがおすすめです。毛先は歯ぐきを傷付けない程度にある程度の固さがあるものが適しています。そんなこと言われてもわからない、とお思いですか? ぜひ定期検診で、当院の歯科衛生士にお聞きください。また歯ブラシは1か月に1度くらいの頻度で交換しましょう。新しい歯ブラシは気持ちがいいですね!デンタルフロスや歯間ブラシを活用する

歯ブラシの届きにくい部分の歯垢をしっかり落とすための補助器具を使う習慣をつけましょう。デンタルフロスは歯と歯の間隔が狭い場所のプラークをかき出す糸状のケアグッズです。歯間ブラシは、歯と歯の間をみがくもので、すき間にあったサイズを選ぶことが大切です。。大きい隙間に小さい歯間ブラシを通しても汚れは落ちにくく、狭い隙間に大きなブラシを無理に差し込むと歯ぐきを傷めてしまいます。歯みがき剤

歯周病予防に関していえば、殺菌効果や炎症を抑える成分が含まれている歯みがき剤が適しています。歯みがき剤に期待できるのはあくまで補助的な効果です。重要なのは、原因となるプラークを取り除く丁寧なブラッシングです。歯周病にならない生活習慣

歯周病は生活習慣病のひとつとも言われています。食生活や喫煙習慣、疲れやストレスが、お口の健康を損なうのです。生活習慣を見直してご自分のからだを大切にしてあげてください。栄養バランスのとれた食事

歯周病菌に負けないからだ作りのため、バランスのとれた食事をすることが大切です。歯周病予防に限ったことではありませんが、からだはお口にはいるものから作られています。様々な食材を楽しんで取り入れてください。だらだら食いをしない

プラークをつくらないためには、頻繁に間食をしたり甘い飲み物を飲んだりすることはお勧めしません。汚れがたまりやすくプラークが付着する原因となります。禁煙

喫煙者は歯周病になりやすいと考えられています。ニコチンは歯周病をひき起こす細菌の発育を促し、血流や全身の免疫力を低下させます。ストレスをためない

強いストレスが加わると、自律神経のバランスが崩れて免疫力が低下したり、唾液の分泌が減ったりすると言われています。歯ぎしりや食いしばりもよくありません。歯ぐきへの負担が歯周病の悪化要因になるためです。歯を食いしばってしまうようなストレスは、歯周病だけでなく心とからだの健康によくありませんよね。どうかご自身を大切にしてあげてください。歯科定期検診を活用しよう

詳しく読む →

子どもの受け口を放っておくリスクとは?治療法や予防法も

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 子どもの歯並びは、見た目だけではなく健康や成長にも大きな影響を与える可能性があります。その中でも、受け口と呼ばれる状態は、言葉の発音や咀嚼機能、さらには顎の発達にも関わってくるため、放置せず対応すべきといえるでしょう。

この記事では、受け口とはどのような状態なのか、放置することでどのような影響が出るのかなどについて解説します。さらに、治療法や予防のポイントもご紹介します。お子さまの未来の健康な口元を守るために、正しい知識を身につけておきましょう。

子どもの歯並びは、見た目だけではなく健康や成長にも大きな影響を与える可能性があります。その中でも、受け口と呼ばれる状態は、言葉の発音や咀嚼機能、さらには顎の発達にも関わってくるため、放置せず対応すべきといえるでしょう。

この記事では、受け口とはどのような状態なのか、放置することでどのような影響が出るのかなどについて解説します。さらに、治療法や予防のポイントもご紹介します。お子さまの未来の健康な口元を守るために、正しい知識を身につけておきましょう。

受け口とは

受け口とは、下の歯が上の歯よりも前に出ている状態のことで、正式には下顎前突(かがくぜんとつ)と呼ばれます。子どもの場合は骨格がまだ未発達なため、成長とともに自然に改善されることもありますが、治療が必要となるケースもあります。

また、受け口には程度があり、軽度であればほとんど日常生活に影響がないかもしれません。

しかし、食事や会話の妨げになるほど症状が重い場合は、早期に対応すべきといえます。成長とともに悪化していくケースもあるため、経過を観察しながら、適切なタイミングで治療を始める必要があるでしょう。

受け口とは、下の歯が上の歯よりも前に出ている状態のことで、正式には下顎前突(かがくぜんとつ)と呼ばれます。子どもの場合は骨格がまだ未発達なため、成長とともに自然に改善されることもありますが、治療が必要となるケースもあります。

また、受け口には程度があり、軽度であればほとんど日常生活に影響がないかもしれません。

しかし、食事や会話の妨げになるほど症状が重い場合は、早期に対応すべきといえます。成長とともに悪化していくケースもあるため、経過を観察しながら、適切なタイミングで治療を始める必要があるでしょう。

子どもが受け口になる原因

子どもの受け口は骨格や歯の生え方、癖など、さまざまな原因によって引き起こされます。ここでは、子どもが受け口になる主な原因を紹介します。

子どもの受け口は骨格や歯の生え方、癖など、さまざまな原因によって引き起こされます。ここでは、子どもが受け口になる主な原因を紹介します。

遺伝的要素

顎の骨格や歯のサイズなどは、遺伝することがあります。受け口そのものが遺伝するわけではないですが、受け口になりやすい特徴が遺伝することで、結果としてお子さまも受け口になるケースがあるのです。 両親や親族が受け口の場合、お子さまも受け口になる可能性があるため、定期的に歯並びの状態を確認する必要があります。口周りの習慣や癖

口周りの習慣や癖も、受け口の発生に影響を及ぼすことがあります。例えば、口呼吸をしている子どもは口周りの筋肉が上手に使えず、歯が正常に生えるスペースがなくなっていることが多いです。上顎が適切に成長しなければ、受け口になる可能性が高いでしょう。 また、指しゃぶりや爪噛みなどの癖が長期的に続くことも、受け口の大きな原因となります。指しゃぶりを長い間続けていると、上下の歯が正常に噛み合わずに、受け口になることがあります。食習慣

子どもの受け口の原因のひとつとして、柔らかい食べ物に偏った食生活が挙げられます。麺類やパンなど、噛む回数が少ない食べ物ばかり食べていると顎の発達が不十分になり、噛み合わせや歯並びに影響を及ぼすことがあります。 成長期の子どもには、よく噛む必要がある食材を積極的に提供し、顎の発達を促すことが重要です。虫歯による歯の喪失

虫歯や外傷などによって乳歯が早く抜け落ちると、その後に生えてくる永久歯の成長に影響を及ぼすことがあります。乳歯は、永久歯が正しい位置に生えるためのガイドの役割も持っているため、虫歯ができた場合はできるだけ早く治療することが大切です。子どもの受け口を放っておくリスク

子どもの受け口を放っておくと、見た目だけではなく発音や会話、噛み合わせ、顔のバランスなどにも影響します。さらに、将来的には精神面や社会面にも影響を及ぼす可能性もあるでしょう。

ここでは、子どもの受け口を放置した場合に生じるリスクを解説します。

子どもの受け口を放っておくと、見た目だけではなく発音や会話、噛み合わせ、顔のバランスなどにも影響します。さらに、将来的には精神面や社会面にも影響を及ぼす可能性もあるでしょう。

ここでは、子どもの受け口を放置した場合に生じるリスクを解説します。

発音や会話に影響が出る

受け口の状態では、舌や顎の動きが妨げられ、特定の音が発音しにくくなります。例えば、さ行やた行など、一部の発音がはっきりしないといった症状が見られることがあります。 日常の会話にも支障をきたすことがあり、コミュニケーション能力の発達や自己表現にも悪影響を及ぼす可能性があるのです。噛み合わせが悪くなる

受け口は上下の顎のズレを伴っていることが多いため、正常な噛み合わせが損なわれます。歯の噛み合わせのバランスが崩れることで、咀嚼効率が低下し、特定の歯だけに過剰な圧力がかかるようになります。 これにより、歯の摩耗やすり減りが進行しやすく、将来的に虫歯や歯周病のリスクを高める要因となるのです。さらに、適切に噛めないことで消化不良を起こしたり、食事の際に特定の食べ物を避けるようになったりするケースも見られます。顔のバランスが崩れる

受け口の状態が続いていると、顔の左右のバランスが崩れることがあります。歯並びの乱れも目立つことで、見た目へのコンプレックスにつながる恐れがあります。 見た目に関わる問題が改善されないと、子ども自身の自己肯定感に影響を与える可能性もあります。他者の視線が気になって笑顔を見せられなくなったり、人前で話すのを避けたりするお子さまもいるでしょう。虫歯や歯周病のリスクが高まる

受け口の状態では前歯が前方へ傾くため、歯と歯が重なって磨きにくくなります。前歯の表面だけでなく、歯と歯ぐきの間や、歯と歯が重なっている箇所は汚れがたまりやすく、丁寧に歯磨きをする必要があるでしょう。丁寧に磨いていないと、細菌が繁殖して虫歯や歯周病のリスクが高まる可能性があります。子どもの受け口を治す方法

子どもの受け口を治すためには、歯科医師の診察を受けて、現在の歯並びや噛み合わせの状態を正確に把握することが大切です。受け口の状態が軽度であれば、永久歯が生え揃う前の乳歯期から治療をスタートして、顎の成長を利用して受け口を改善できる場合があります。

一方、重度であったり、永久歯が揃っていたりする場合には、外科手術が必要になるケースもあります。いずれにせよ、早期の判断と適切な治療計画が重要です。

子どもの受け口を治すためには、歯科医師の診察を受けて、現在の歯並びや噛み合わせの状態を正確に把握することが大切です。受け口の状態が軽度であれば、永久歯が生え揃う前の乳歯期から治療をスタートして、顎の成長を利用して受け口を改善できる場合があります。

一方、重度であったり、永久歯が揃っていたりする場合には、外科手術が必要になるケースもあります。いずれにせよ、早期の判断と適切な治療計画が重要です。

1期治療

1期治療とは、顎の成長を利用しながら受け口を改善する方法です。1期治療の対象年齢は、6〜10歳頃で、乳歯から一部の永久歯に生え変わる時期です。 ただし、受け口の場合は3歳頃から治療を開始することもあります。受け口が心配な場合は、早めに歯科に相談しておくと良いでしょう。 1期治療では、装置を装着して上顎の成長を促したり、下顎の成長を抑制したりします。装置は取り外し式や固定式のものがあり、使用する装置はお口の状態や受け口の原因によって決定します。 お口の状態や受け口の状態によっては、1期治療だけで受け口が改善することもありますが、改善しない場合には2期治療が必要です。2期治療

2期治療は、永久歯が生えそろってから行われる治療で、ワイヤー矯正やマウスピース矯正を実施して歯の位置調整を行います。受け口の場合は、下顎を後方に下げる外科手術を実施することもあります。子どもが受け口になるのを防ぐためにできること

子どもが受け口になるのを防ぐためには、日常生活を見直したり環境を整えたりすることが重要です。成長過程での悪習慣を意識的に排除し、子どもの口腔周囲の筋機能をバランスよく発達させることが、受け口の予防につながります。

ここでは、ご家庭でできる具体的な対策をご紹介します。

子どもが受け口になるのを防ぐためには、日常生活を見直したり環境を整えたりすることが重要です。成長過程での悪習慣を意識的に排除し、子どもの口腔周囲の筋機能をバランスよく発達させることが、受け口の予防につながります。

ここでは、ご家庭でできる具体的な対策をご紹介します。

指しゃぶりや舌癖を改善する

指しゃぶりや舌を突き出す癖がある場合は、改善すべきでしょう。強い圧がかかることで歯並びや下顎の成長に影響が出るケースもあるため、必要に応じて歯科医師と相談しながら対応してください。 また、例えば舌の癖を改善したいときは、嚥下の練習や口周りの筋肉のトレーニングを実施することがあります。正しい食習慣を身につける

受け口の予防には、バランスの取れた食事と適度な咀嚼が必要不可欠です。硬い食べ物は、あごの成長を促し、あごの位置や筋肉の発達に良い影響を与えます。ごぼう、にんじん、りんご、レタスなどの硬い食材を積極的に取り入れましょう。 また、食事の時間は30分程度を目安にし、よく噛んでから飲み込むことを意識しましょう。間食は必要な栄養を補給するものとして取り入れることもできますが、だらだら食べを避け、メリハリをつけることが重要です。正しい姿勢と口呼吸の改善

日常生活において、姿勢不良や口呼吸が受け口の原因となることがあります。特に、普段から背中を丸めた姿勢や猫背が習慣化している子どもは、舌の位置が低くなり、顎の成長に影響を及ぼすことがあります。 また、口呼吸も受け口を助長する可能性があるため、鼻で息を吸う習慣を身につけることが重要です。日中と就寝時の呼吸に注意し、必要に応じて耳鼻科で相談することも検討しましょう。定期的に歯科検診を受ける

受け口を早期発見・早期治療するためにも、定期的に歯科検診を受けることが大切です。歯科医院での定期検診では、歯並びの状態や噛み合わせのバランスなどをチェックしてもらえます。 定期的に検診を受けていれば、万が一受け口になったとしても、早期に対処できるでしょう。まとめ

受け口は、子どもの成長過程で見られることが多い症状ですが、放っておくとさまざまなリスクにつながる可能性があります。噛み合わせの悪化や発音の不明瞭さ、顔のバランスの崩れなど、子どもの生活や成長に影響を与えるかもしれません。

しかし、早期に矯正治療を開始すれば、多くのケースで症状を改善できます。お子さまの健康的な成長と笑顔を守るために、受け口の症状が見られる場合は、早めに歯科医師に相談することが大切です。

お子さまの受け口の矯正を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

受け口は、子どもの成長過程で見られることが多い症状ですが、放っておくとさまざまなリスクにつながる可能性があります。噛み合わせの悪化や発音の不明瞭さ、顔のバランスの崩れなど、子どもの生活や成長に影響を与えるかもしれません。

しかし、早期に矯正治療を開始すれば、多くのケースで症状を改善できます。お子さまの健康的な成長と笑顔を守るために、受け口の症状が見られる場合は、早めに歯科医師に相談することが大切です。

お子さまの受け口の矯正を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

マウスピース矯正後の後戻りを防ぐ!リテーナーの重要性と装着ルール

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 「マウスピース矯正ではどのようなリテーナーを使用するの?」「リテーナーはどのくらい使う必要があるの?」など、疑問をお持ちの患者さまも多いのではないでしょうか。

マウスピース矯正が完了したとしても、処置前の歯並びに戻る後戻りという現象が生じるおそれがあります。こうしたリスクを軽減するためには、リテーナーの正しい使用が欠かせません。

今回は、マウスピース矯正後に後戻りを防ぐためのリテーナーの重要性や種類、そして使用する際のルールを解説します。

「マウスピース矯正ではどのようなリテーナーを使用するの?」「リテーナーはどのくらい使う必要があるの?」など、疑問をお持ちの患者さまも多いのではないでしょうか。

マウスピース矯正が完了したとしても、処置前の歯並びに戻る後戻りという現象が生じるおそれがあります。こうしたリスクを軽減するためには、リテーナーの正しい使用が欠かせません。

今回は、マウスピース矯正後に後戻りを防ぐためのリテーナーの重要性や種類、そして使用する際のルールを解説します。

リテーナーとは

リテーナーとは、マウスピース矯正やワイヤー矯正で歯並びを整えた後に、美しい歯並びを保つために使用される装置です。マウスピース矯正に限りませんが、矯正治療後の歯周組織は不安定で、何もせずにいると歯が移動して再び歯並びが乱れることがあります。これを、後戻りと呼びます。

歯の位置を安定させて後戻りを防ぐために、リテーナーを使用する必要があるのです。

リテーナーとは、マウスピース矯正やワイヤー矯正で歯並びを整えた後に、美しい歯並びを保つために使用される装置です。マウスピース矯正に限りませんが、矯正治療後の歯周組織は不安定で、何もせずにいると歯が移動して再び歯並びが乱れることがあります。これを、後戻りと呼びます。

歯の位置を安定させて後戻りを防ぐために、リテーナーを使用する必要があるのです。

リテーナーの種類

リテーナーには、いくつか種類があります。患者さまの希望や生活スタイルに応じて、適切なものを選択する必要があります。固定式リテーナー

固定式リテーナーは、歯の裏側に細いワイヤーを接着するタイプです。装置はほとんど見えず、装着していることに気づかれる場面は少ないでしょう。固定式で患者さまが外すことができないため、装着忘れによる後戻りのリスクを軽減できる点がメリットです。 一方、ワイヤーと歯の間に汚れがたまりやすいため、丁寧なブラッシングと定期的な歯科医院でのクリーニングが欠かせません。清掃を怠ると、虫歯や歯周病のリスクが高まってしまいます。可撤式リテーナー

可撤式リテーナーは、取り外しが可能なタイプのリテーナーです。食事や歯磨きなどの際は取り外しができるため、装置に汚れが付着しづらく、歯磨きもしやすいです。 マウスピース矯正で歯並びを整えた場合、マウスピース型の可撤式リテーナーを使用する方も多いです。この場合、矯正治療で使用していたマウスピースと同様の取り扱いで問題ないので、スムーズに保定期間に移行できるでしょう。マウスピース矯正後にリテーナーをつける理由

マウスピース矯正によって歯並びが整った後、その状態を長く保つためにリテーナーを使用します。歯は矯正直後は安定しておらず、元の位置に戻ろうとする性質があるため、一定期間しっかりとサポートする必要があるのです。

ここでは、マウスピース矯正後にリテーナーを装着する理由を確認しましょう。

マウスピース矯正によって歯並びが整った後、その状態を長く保つためにリテーナーを使用します。歯は矯正直後は安定しておらず、元の位置に戻ろうとする性質があるため、一定期間しっかりとサポートする必要があるのです。