木更津きらら歯科ブログ

「お口のコンサルタント(当院の歯科医師)」による、生涯安心して健康な歯で暮らしていくためのマメ知識をご紹介いたします。

いつまでも健康な口腔内|いつまでも健康な体

歯を強くするサプリメントは? 栄養面からお口の健康を考える

歯を強くするサプリメントはある?

歯に関係のある栄養素

歯周病に関係のある栄養素

- コラーゲンの元となるアミノ酸

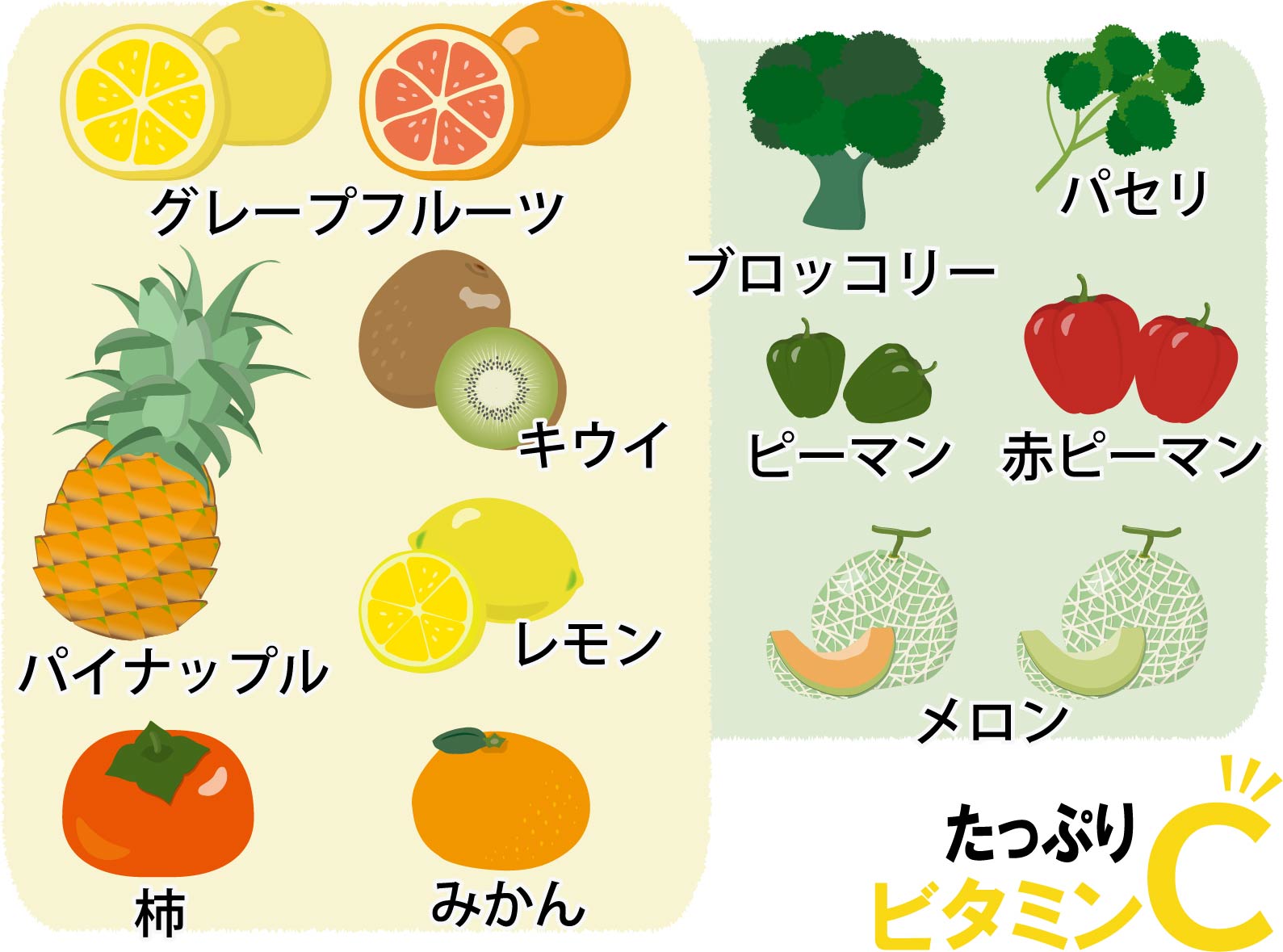

- コラーゲンの生成を促すビタミンC

- 血液を整える鉄

むし歯に関係のある栄養素

- 歯の健康にかかせないカルシウム

- 歯の強さを支えるマグネシウム

- カルシウムの吸収を助けるビタミンD

外科的治療に関係のある栄養素

- 傷の治りを促すビタミンC

- 組織を修復する亜鉛

- 骨密度を向上させるカルシウム、マグネシウム、ビタミンD

サプリメントの効能

カルシウム

ビタミンD

ビタミンA

ビタミンC

マグネシウム

リン

フッ素

日常生活での栄養摂取のコツ

バランスの良い食事を心がける

加工食品や砂糖の摂取を控える

間食に食べるものを変える

フッ素入りの歯磨き粉を使用する

栄養面から歯の健康を考えてみよう

詳しく読む →

【口腔の健康が全身に与える影響とは?】木更津きらら歯科理事長中谷が解説

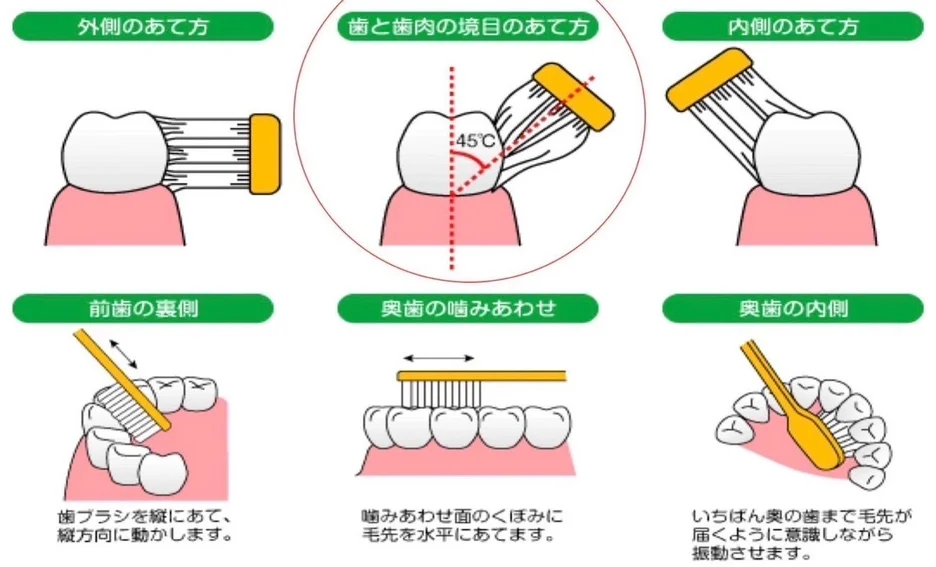

正しい歯みがきを身につけましょう

歯みがきのポイント

- 歯ブラシの毛先をあてて汚れを落とす 歯と歯の間、歯と歯ぐきの境目に歯ブラシの毛先が届いてることを意識してみてください。

- 力をいれない 歯みがきは軽い力で歯ブラシの毛先を歯に当てることがポイントです。力を入れすぎると、毛先が開いて、汚れをからめとることができません。

- 鉛筆のように持つ 歯ブラシは握りしめるのではなく鉛筆を持つように軽い力で持ってください。手首と指先で細かく動かしましょう。

磨き残しをしないコツ

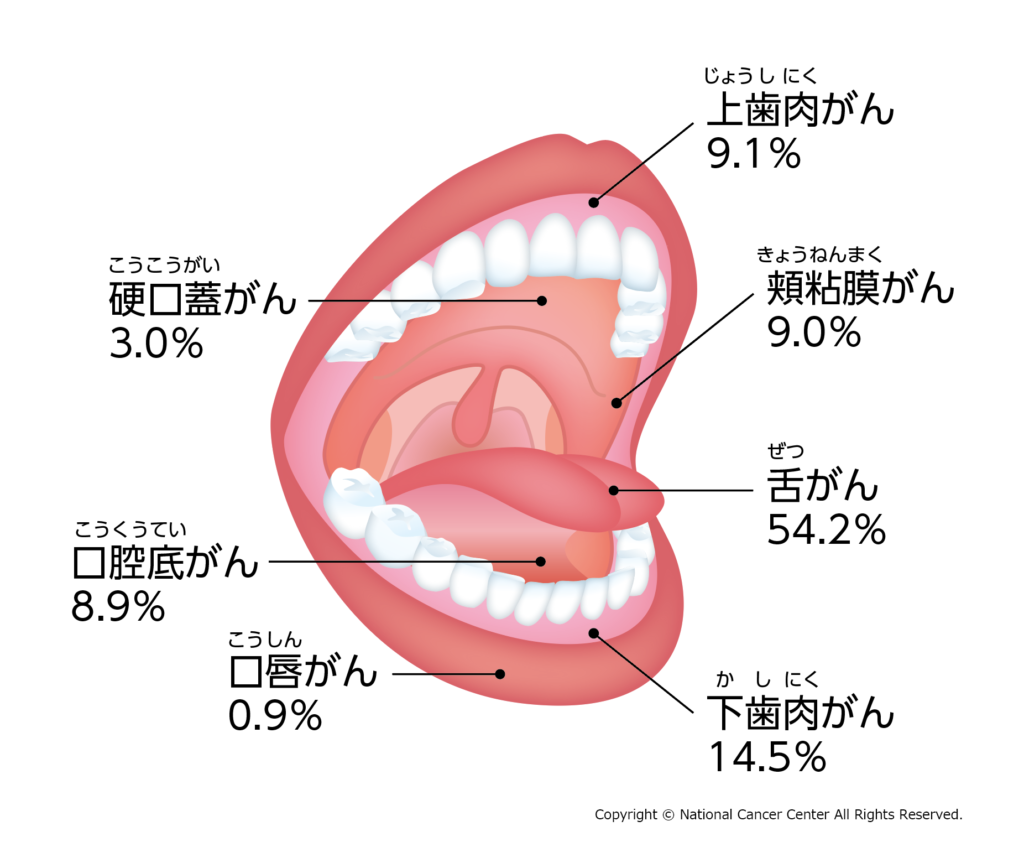

口腔がん

口腔がんの症状

口腔がんの種類

口腔がんの原因

画像出典:国立がん研究センター

画像出典:国立がん研究センター

歯科の役割

咬み合わせ

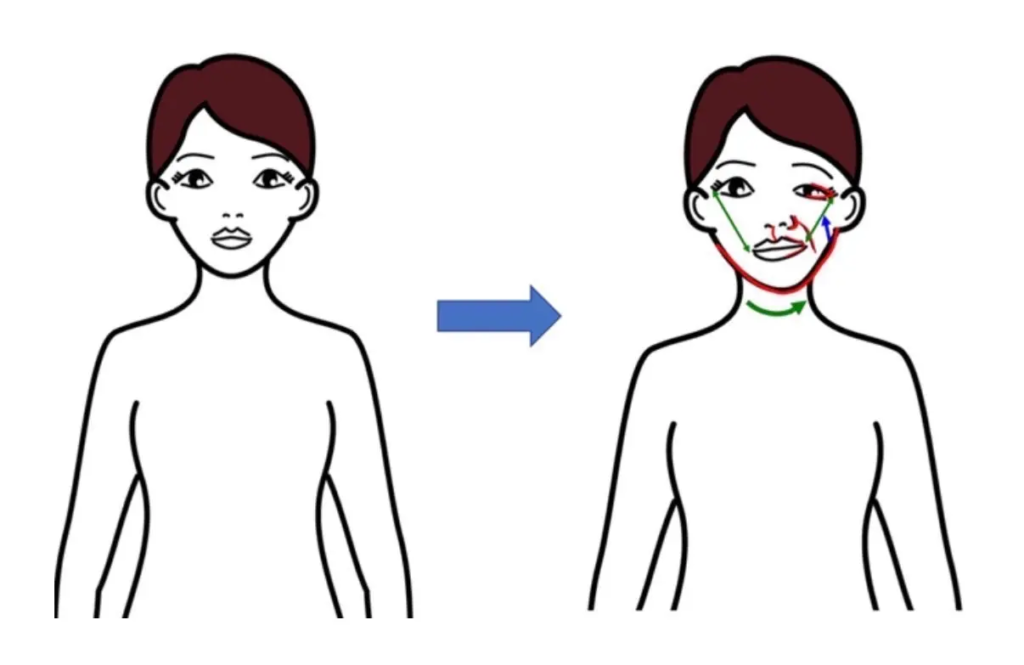

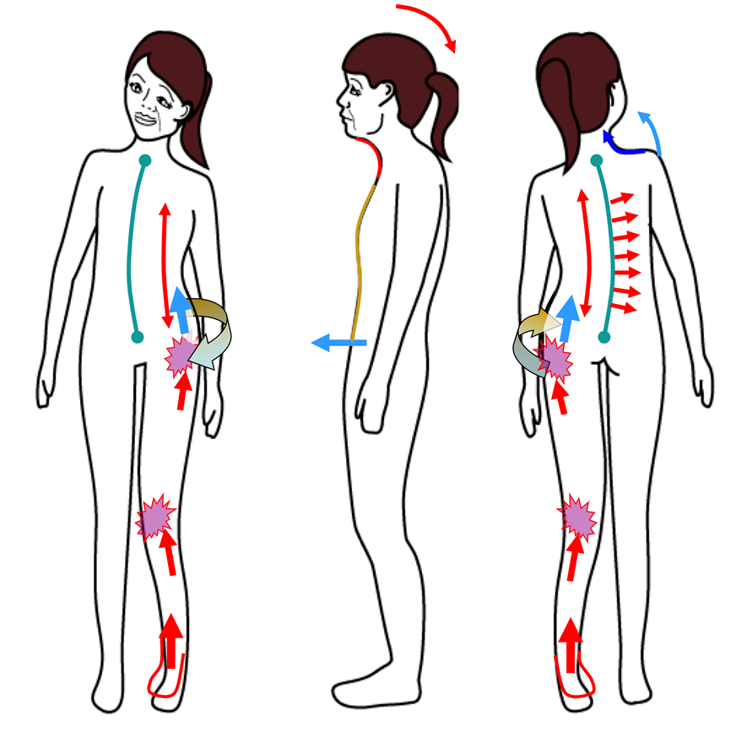

咬み合わせは全身のバランスに影響をおよぼします。咬み合わせが悪いまま咀嚼を続けていると、顎関節や筋肉に負担がかかり、頭痛や肩こりなどが生じるばかりでなく、全身のゆがみを招いてしまうことも。咬み合わせのずれが原因で全身がゆがむとはどういうことなのでしょうか。咬み合わせのずれ

図は「左側の奥歯のほうが右側より低い人」の例です。左側が低いために、あごを左後方へ引いて上下の歯をあわせて噛むため、左側の様々な筋肉が緊張してゆがんできます。全身への影響

かみ合わせのずれは、連鎖するように更なるゆがみを引き起こします。ゆがんだ姿勢が長期間続くと、その姿勢で筋肉や筋膜、そして骨格自体が固まってきて変形してしまいます。 画像出典:歯の学校

画像出典:歯の学校

糖尿病と口腔ケア

糖尿病の症状

初期の糖尿病は自覚症状がありません。糖尿病ははやいうちに気づいて食事療法や運動療法、インスリンの注射、投薬といった治療を開始することが非常に大切なんです。糖尿病の原因

糖尿病と歯周病

歯みがきで血糖コントロール

歯みがきが糖尿病治療につながるわけ

株式会社ワールドフィット様より

詳しく読む →

歯科で診療するお口の病気(2)

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

歯科で診療するのはむし歯や歯周病だけではありません。歯科の守備範囲は広いのです。こんな症状にお困りでしたら、まず歯科を受診してみてください。

ドライマウス

ドライマウスの症状

口の中が乾いて、粘つきを感じます。唇や舌がくっついて会話がしづらくなることも。乾いたものが食べにくくなったり、味覚を正常に感じにくくなったりと、食事に不便を感じます。口臭が強くなり、痛みを感じるようにもなります。

ドライマウスの原因

ドライマウスは唾液の唾液の分泌量の低下によって起こる病気です。糖尿病や腎不全などの病気を介して起こることもあれば、ストレスや筋力の低下、さらには薬剤の副作用で起こることもあります。

ドライマウスの治療

ドライマウスは糖尿病や更年期障害、高血圧症や服薬されている薬の影響など、患者さまの全身の状態と大きく関わっていることが多いため、病因を特定していくことが重要です。問診・触診、口腔内診査や唾液量検査などを用いることになります。歯科医師が窓口となり医科と連携することもあります。

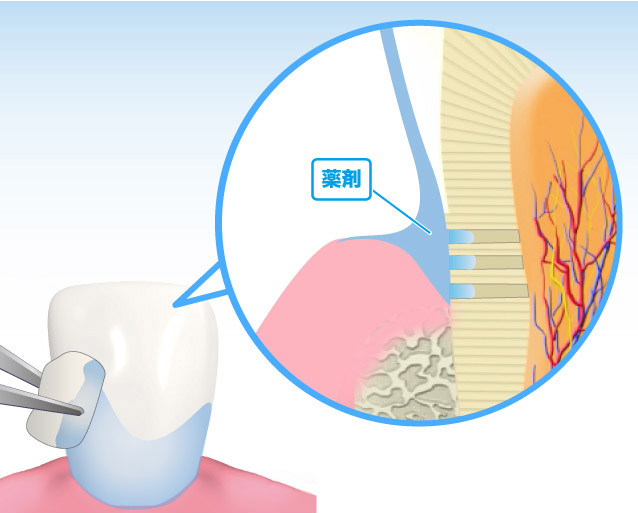

知覚過敏

知覚過敏の症状

むし歯でもないのに、歯ブラシの毛先が触れたり、冷たい飲食物、甘いもの、風にあたった時などにずきっと歯に痛みを感じることがありませんか? それが知覚過敏です。

知覚過敏の原因

歯の表面のエナメル質がすり減ったり、加齢により歯ぐきがエナメル質のない根元の部分までさがると、エナメル質の下層の象牙質が露出します。エナメル質は痛みを感じませんが、象牙質に与えられた刺激は神経に伝達されやすいのです。つまり象牙質が痛みを感じているのです。

知覚過敏の治療

歯の神経の興奮を抑えることが治療の目的です。象牙質の露出を改善する方法と、神経の興奮を抑える方法が考えられます。象牙質の露出を改善するには、再石灰化を促したり、露出した象牙質を樹脂で覆う治療を行います。神経の興奮を抑えるためには、そのための成分を含んだ歯みがき剤を継続して使用したり、象牙質の内部の小さな空隙を埋めることで神経への刺激の伝達を弱めたりします。神経の除去を選択することもありますが、歯科医としてはそうなる前に治療させていただきたいです!

歯の形・数・色、歯肉の色の異常

先天的な異常

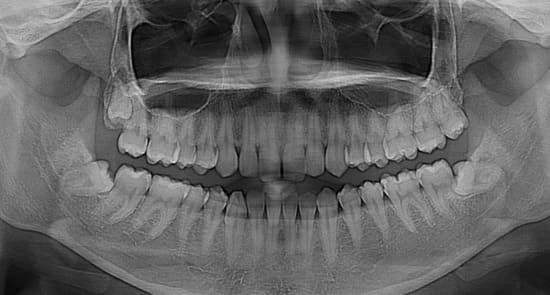

歯の数は乳歯で20本、永久歯では28本ありますが、皆様が同じわけではありません。先天的に歯の数が多かったり少なかったりということもあるのです。胎生期に何らかの異常がおきて、歯そのものに節ができたり(結節)、エナメルのしずく(エナメル滴)がたまっている歯をお持ちの方もいらっしゃいます。小さすぎる、湾曲している、空洞になっているということもあるんですよ。むし歯や破損のリスク、歯周病のリスクが高いという面がありますので、適切な処置が必要です。

加齢による変化

もともと健康な歯をお持ちでも、加齢によってお口の中も変化していきます。年をとって歯の数が減る原因は多くの場合、歯周病です。また長年働いてきた歯はすり減りへることは避けられません。歯の変形も起こる可能性があります。加齢により、歯の象牙質は内側に形成されていくという特徴があります。ここに歯ブラシの使い方や噛み合わせの癖などが加わると、象牙質がいびつな形で形成され、歯そのものが変形することがあります。セメント質は根っこのほうに厚くなってきます。

睡眠時無呼吸症候群

睡眠時無呼吸症候群の症状

眠っているときに10秒以上呼吸が止まる「無呼吸」や、呼吸が弱くなる「低呼吸」が1時間あたり5回以上繰り返される状態を睡眠時無呼吸症候群といいます。睡眠時に低酸素状態が続くと、からだは心拍数をあげようとするため、眠りの質が悪く、息苦しさや夜間に何度も目が覚める、日中の眠気や倦怠感などを感じるようになります。睡眠時のいびきも症状のひとつです。

睡眠時無呼吸症候群の原因

閉塞性睡眠時無呼吸症候群は、空気の通り道(上気道)が狭くなることによって生じます。肥満や小さい顎、舌の根元が落ち込む舌根沈下などが考えられます。中枢性睡眠時無呼吸症候群は、脳から呼吸をする指令が来なくなってしまうために起こります。脳卒中や心機能低下時に起こるのですが、そのメカニズムはまだよくわかっていません。

睡眠時無呼吸症候群の治療

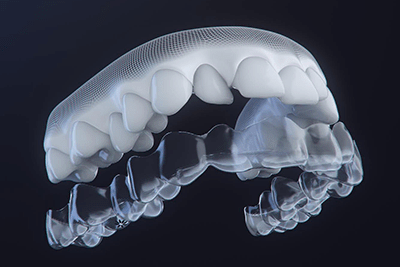

大きく分けると「CPAP(シーパップ)療法」、根治療法の「外科的手術」、「マウスピース」、が考えられます。CPAP療法は装着したマスクに圧力をかけた空気を送り込み、気道を広げる方法です。外科的手術は耳鼻咽喉科で行う治療で、小児のアデノイドの切除や舌の容積を小さくする手術などです。下顎と舌を持ち上げ気道を確保するマウスピースを装着する方法は、歯科において、医科医療機関との連携により作製いたします。

舌・上唇・頬小帯とその異常

舌・上唇・頬小帯とその異常の症状

唇と歯ぐき、舌と下顎、頬の内側と歯ぐきをつなぐところにひだや筋のようなものがあるのにお気づきですか。それぞれ、唇の動きをコントロールしたり、舌の運動機能を調節したり、頬の位置を整える役割を担っています。このひだ・筋が正常な状態でない場合があります。大きな問題とならないことも多いのですが、咀嚼や嚥下、発音に障害をきたすこともあります。

舌・上唇・頬小帯とその異常の原因

先天的な場合と外傷などによって起こる後天的な場合があります。

舌・上唇・頬小帯とその異常の治療

外科的に切除術、あるいは伸展術を行うことが必要となります。

歯ぎしり

歯ぎしりの症状

ご家族に「睡眠中の歯ぎしりがうるさいよ」と指摘されたことはありませんか? 音だけではありません。歯ぎしりは歯やお口の周りの筋肉に悪い影響を与えます。歯が異常にすり減ったり、割れたりします。歯の周りの組織に負担がかかり、歯周病が悪化するリスクや治療した歯の詰め物が取れやすいなどの弊害もあります。お口の周りの筋肉にも負担がかかっています。起床時に顎の周りの筋肉に痛みを感じることや、かみしめる筋肉が肥大したり顎の筋肉が正常でない活動をするといった症状が起こります。

歯ぎしりの原因

歯がかみ合うと、刺激は脳へ伝わってストレスを緩和します。ガムを噛むことがストレス発散になるのと同じ効果です。歯ぎしりや食いしばりはストレスを発散させようとする行為と考えられています。ストレスを感じたとき、無意識に脳への刺激を求めて歯ぎしりや食いしばりが起こるようです。

歯ぎしりの治療

ストレスから解放されれば一番いいのですが、まずは歯を守ることを考えます。患者さまのお口にあったマウスピースを作製して、就寝時に装着していただくことで歯にかかる負担を軽減します。マウスピース作製は保険診療の範囲内で行うことができます。

親知らず

親知らずの症状

親知らずとは、私たちのお口のいちばん奥に生えてくる大臼歯のことで、手前に傾いて生えてくる、横向きに生えていたり歯ぐきの中に隠れている場合など個人差があるのですが、歯のクリーニングが行き届かずトラブルの原因となりやすいのです。歯周病やむし歯のリスクが高く、隣接する歯にも悪い影響を与えます。

親知らずの原因

親知らずは他の永久歯より生えてくる時期が遅いこと、また現代の私たちは顎が小さい傾向があるため、親知らずが生えてくるスペースが足りず、正しい位置にうまく生えてこない可能性が高いのです。

親知らずの治療

すでに炎症が起きていたり、将来的にトラブルの原因となりそうな場合は抜歯を選択します。木更津きらら歯科では完全個室のオペ室を完備しておりますので、時間のかかる手術でも安心して地元の歯科で受けることができます。

難しい親知らずの抜歯

非歯原性歯痛

非歯原性歯痛の症状

歯そのものには原因がない歯の痛みもあるのです。患者さまとしては確かに痛みを感じていらっしゃるのですが、歯に由来する原因が特定できません。患者さまの感覚には個人差があり多彩な訴えをお聞きします。

非歯原性歯痛の原因

歯に原因がないのに歯が痛む場合、顎のまわりの筋肉に由来する痛み、神経性、神経血管性(頭痛)による痛み、心臓からくる痛みもあります。うつ病や統合失調症などの精神疾患から痛みを感じることもあります。

非歯原性歯痛の治療

歯に原因がない症状に歯の治療を施したらどうなるでしょうか。抜歯や神経を抜いてしまっても、痛みはなくならないばかりか損なわれたお口の状態をもとにもどすことはできません。痛みの原因を慎重に特定することが重要です。

お口の中では、むし歯や歯周病だけでなく、様々な疾患の可能性があります。その中には心臓や脳に結びつく重大な病気が隠れていることもあるのです。歯科と、医科や耳鼻咽喉科と連携することも。お口のトラブルがご心配でしたら、放置しないで医療機関を受診してください。木更津きらら歯科がお役にたてることもありますよ!

詳しく読む →

歯科で診療するお口の病気(1)

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

歯科で診療する範囲は実はとても広いのです。お口の中の異常を感じたら、まずは歯医者を受診してみてください。代表的なお口の疾患、歯周病とむし歯については こちら でご案内しました。

これから2回にわけて、歯科で診療するお口の病気やトラブルをご紹介します。

歯列矯正

歯並びはおそらく皆様が考えるよりずっと、生涯にわたって健康に関係しています。歯並びが乱れていると、うまく食べられなかったり、口腔ケアが行き届かずむし歯や歯周病のリスクが高くなったり、コミュケーションやご本人の性格にまで影響をおよぼします。正しい咬み合わせは健康の基本なのです。

矯正の時期

矯正歯科治療を開始する時期は、患者さまの年齢や歯ならび、かみ合わせの状態によって大きく異なります。お子さまの歯並びが気になる場合は早めに矯正歯科にご相談ください。適切な時期を待って治療を開始しましょう。木更津きらら歯科では、患者さまのお口の状態やご予算・治療期間のご要望に応じて、最適な矯正方法をご提案できます。

ワイヤー矯正

ブラケットと呼ばれる器具を歯に装着し、そこにワイヤーを通して、動かしたい方向に向かって力を加え、徐々に歯を移動させていき、歯並びを整えます。見た目に目立ちにくいセラミック製やプラスチック製のブラケットもあります。

マウスピース矯正

治療後のイメージに向かって何段階かにわけてマウスピースを作成し、1~2週間後ごとに交換していきながら、歯並びを整えていくという治療法です。木更津きらら歯科では、アライン・テクノロジー社の「インビザライン」システムを採用しています。

口腔内3Dスキャナー「iTero element(アイテロ エレメント)」により、精度の高い治療計画を患者様と共有し治療をすすめます。

歯科矯正用アンカースクリューを用いた矯正歯科治療

人工歯根(歯科矯正用アンカースクリュー)を顎の骨に埋め込み、これを支柱にして歯を動かしていきます。木更津きらら歯科では日本矯正歯科学会認定医、日本口腔インプラント学会指導医が所属しており、アンカースクリューを埋め込む矯正方法もご提案できます。

部分矯正

前歯だけ、特定の歯だけ、少し隙間がある、といったように、部分的に歯並びを治したい場合に、その部分だけの矯正で治療できることがあります。歯並び全体を矯正する必要がある場合には適しません。

摂食・嚥下障害(のみ込みの障害)

上手く食べられない、飲み込めない状態をいいます。高齢になり飲み込む機能が衰えてくると、就寝中にご自分の唾液を誤嚥するようなことも起こります。

お子さまの場合

実は食べる動作は人間が生まれ持っているものではありません。食べ方を学んでいく過程や環境、経験が必要なのです。うまく学べなかった場合や、脳性麻痺、ダウン症など、生まれつきの食べる機能に必要な口やのどなどの異常があるというご病気のあるお子さまののみ込みに障害がある場合があります。

成人の場合

成人期における脳や神経の病気が摂食・嚥下障害の原因になることがあります。食べる機能に関わる部位、口やのどの手術や治療で障害がおこることがあります。

ご高齢者の場合

加齢による筋力の衰えるによって、食べ物を噛み下せない、舌で口からのどへ食べ物を送り込めないなどの不具合が起こりやすくなります。誤嚥とは、加齢によってさがったのど仏を持ち上げる筋力がおとろえ、気道を閉じることができず、食べ物が気道にはいってしまう状態です。

摂食・嚥下障害の治療

衰えた筋肉を鍛えることで改善を期待できます。木更津きらら歯科の歯科衛生士は日本摂食支援協会が開催する基礎実習コースを修了しています。適切なトレーニングのプログラムを作成し、トレーニングにあたります。

口臭

口臭が気になり歯医者を受診される方も多くいらっしゃいます。口臭の原因の多くはお口の中にあります。

口臭の原因

口臭の6割は舌苔が原因です。口の中の粘膜の細胞がはがれおちて舌の上で腐敗したものが舌苔です。食事を歯で噛んで食べることができにくくなってくると、舌苔がたまりやすくなります。ご高齢者の独特の口臭は舌苔が原因です。

もっと若い人の強烈な口臭は歯周病が原因かもしれません。口臭の原因となるのは、お口の中に発生する揮発性硫黄化合物、硫化水素やメチルメルカプタンです。歯周病はメチルメルカプタンが大量に発生します。

口臭の治療

お口の中を清潔に整えることで改善が期待できます。歯科にてプロによるクリーニングをしたり、セルフケアを見直したりします。歯科定期検診は、口臭予防にも歯周病予防にも効果的です。

顎関節症

顎関節症の診断、治療は口腔外科が診療します。顎関節症は、耳の前あたりにある顎関節や顎を動かす筋肉が痛んだり、大きく口を開けられない、口の開け閉めで顎関節に音がするというものです。

顎関節症の原因

口顎関節症の症状は、様々な要因がからみあって発症します。患者さまによって原因が異なるのです。顎関節や顎を動かす筋肉の構造的弱さ、かみあわせ、噛みしめの癖などが考えられます。

顎関節症の治療

マウスピースの装着やストレッチ、タンパク質を咬筋に注射するボツリヌス治療などを検討します。炎症をおさえるために関節内部を洗浄する「関節腔内洗浄療法」や、関節の円板と骨の癒着をはがす「関節鏡手術」なども考えられます。

粘膜の病気(炎症、アレルギー、口腔がん)

口内炎はご経験のある方も多いのではないでしょうか。お口の中の粘膜に炎症が起凝っている状態です。粘膜の病気は、炎症、アレルギー、口腔がんが考えられます。

早期治療のために

お口の中は感覚が鋭いので、どなたでも小さな異変に気付くことはあるでしょう。しかし、異変を自覚してから医療機関を受診するまで、長く時間がかかる方もいらっしゃいます。お口の中は、簡単に観察することができます。違和感を感じたら、まず自分で口の中を観察して、できるだけ早く専門医の診察を受けてください。口腔がんは、早期に発見できれば「なおる」、とも言われています。歯科定期検診や、行政が行っている口腔がん検診を活用してください。

木更津市の口腔がん検診の様子です。当院の医師も参加しました。

木更津きらら歯科に所属する専門医・認定医

木更津きらら歯科では、各ジャンルの専門医・認定医が所属しています。

- 日本歯周病学会 認定医

- 国際口腔インプラント学会 認定医

- 日本口腔インプラント学会 専門医

- 日本口腔インプラント学会 指導医

- 日本矯正歯科学会 認定医

- 日本口腔外科学会 専門医

- 日本口腔外科学会 認定医

- 日本有病者歯科医療学会 認定医

- 日本歯科保存学会 認定医

- 日本歯内療法学会 専門医

- 臨床研修医 指導医

口腔内の病気やトラブルは様々です。木更津きらら歯科では、むずかしい症例でも対応できるよう、医師・スタッフ一同、知識をアップデートし研鑚を重ねております。お口の中のちょっとした違和感や、ご心配な症状まで、患者様の健康をお守りするために全力を尽くします!

詳しく読む →

歯を守るための食事のポイント

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

ご自分の食べるもの、飲むものについて、健康を意識しない方はいらっしゃらないでしょう。この記事では歯とお口の健康の点からからだによい食生活をご紹介します。

お口の中でなにが起こっているの?

歯は食べ物を噛み砕いたり、すりつぶしたりしてからだに取り込みやすくする役目を担っており、人間のからだで一番硬い組織です。いつも変わらずお口の中に存在しているように見えますが、実は毎日、変化を繰り返しています。

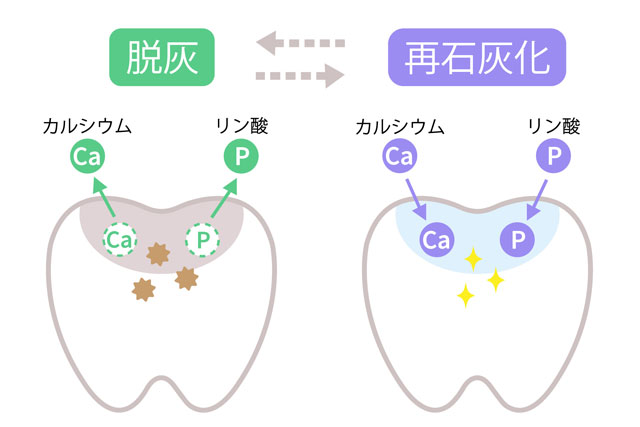

脱灰

食べ物や飲み物には「糖質」が含まれています。食べたり飲んだりすると、ミュータンス菌などのむし歯菌が糖質から酸を作り出します。食事のあと、お口の中は「酸性」に傾いてくるのです。酸は、歯の表面のエナメル質から、カルシウムやリン酸を溶かしてしまいます。歯からカルシウムが溶け出すことを「脱灰」といいます。

再石灰化

このままでは歯がどんどん溶けていってしまいそうですが、健康なお口の中は絶妙なバランスでカルシウムやリンの溶けだした歯の表面を修復します。唾液の中に豊富に含まれるリン酸イオンやカルシウムイオンがエナメル質の中に浸透して、損なわれた部分を修復するのです。これを「再石灰化」といいます。再石灰化には20分から1時間ほどかかります。

むし歯とは

お口の中では、なにか飲んだり食べたりするたびに、「脱灰」と「再石灰化」が繰り返され、歯の表面のカルシウムは出たり、戻ったりを繰り返しているのです。なにか食べてお口の中が酸性に傾き、歯の表面の成分が溶け出している「脱灰」の状態で、だらだらとお菓子を食べたり甘い飲み物を飲んだりを続けていると、「再石灰化」しているときがありません。歯からカルシウムはどんどん溶け出していきます。その状態が進行して、歯に穴が開くまでになってしまった状態が「むし歯」です。

むし歯になりやすい食べ物、食べ方

からだの健康のために食生活を意識するのなら、歯やお口の健康についても考えてみましょう。

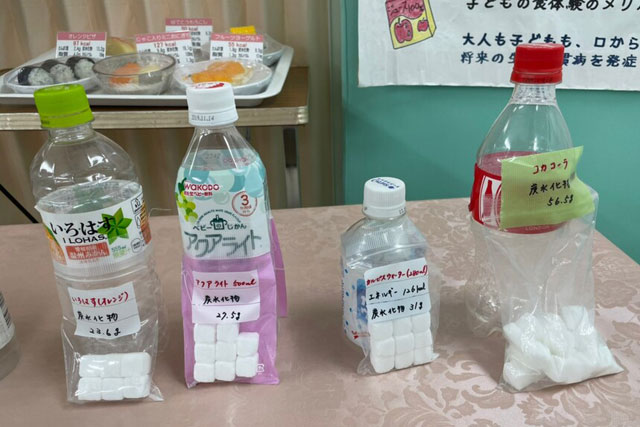

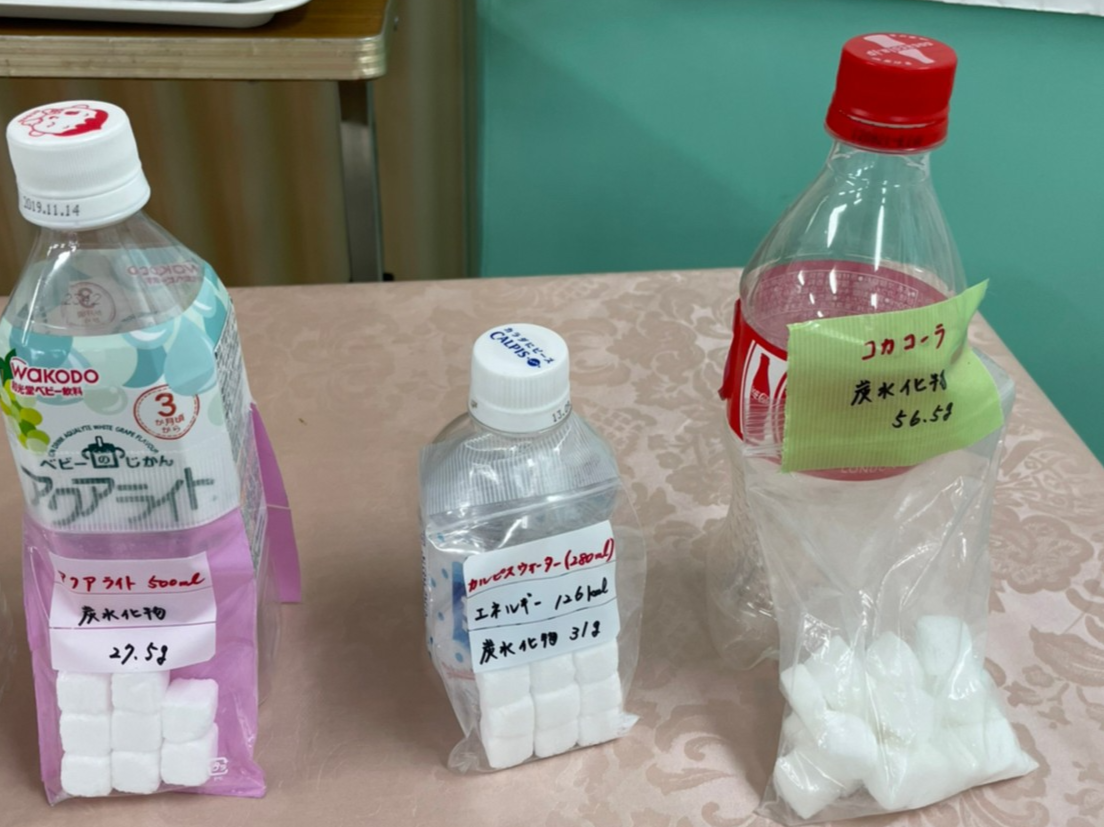

甘いもの、甘い飲み物は控えめに

砂糖はむし歯の大きな原因の一つです。口腔内の細菌は砂糖をエネルギー源として利用し、酸を作り出します。この酸が歯のエナメル質を溶かし、むし歯の原因となるのです。ジュースや炭酸飲料が、どれだけ砂糖を含んでいるかびっくりするほどです。木更津きらら歯科のおすすめの飲み物は「水」です!

酸性食品はほどほどに

酸性の食品や飲み物は直接歯の表面を脱灰させます。むし歯でもないのに、歯の表面が傷んでいる患者さんに食生活を聞いてみると、コーラや炭酸水がお好きだったり、晩酌でレモンサワーやハイボールを飲む習慣がある方でした。酸によって歯の表面の脱灰がすすむとむし歯のリスクが高くなります。あまり極端な食べ方・飲み方はしないで、食べたあとには歯をみがきましょう。

ストップ! だらだら食い

健康的な「脱灰」「再石灰化」のサイクルは、食事のタイミングで整えることができます。 食事やおやつは、だらだらと食べるのではなく、3食+おやつの時間といった風に、食べるとき・食べないときのメリハリをつけましょう。お口の中に、再石灰化の時間を与えてあげて下さい。

歯によい食べ物

これだけ食べれば歯を強くするという食べものはありません。様々な栄養をバランスよく摂ることが大切ですが、その中でも関係の強いものをご紹介します。

カルシウムを多く含む食品

歯の健康のために重要なミネラルはカルシウム。歯のエナメル質を強化し、むし歯の予防に役立ちます。チーズ、牛乳などの乳製品、骨や殻ごと食べられる小魚や小エビ、うなぎや貝類などです。野菜ではモロヘイヤ、小松菜、水菜、昆布にカルシウムが多く含まれています。

カルシウムの吸収を助けてくれる食品

ビタミンDは、カルシウムの吸収を助けてくれます。ビタミンD は、野菜や穀物、豆、イモ類にはほとんど含まれていません。多く含まれているのは、魚類やきのこ類です。とくに魚はカルシウムも多いので、歯の健康のためにもおすすめです。

歯のエナメル質を強化する食品

ビタミンAは歯のエナメル質を強化します。豚、牛、鶏のレバーや、うなぎのかば焼きはいかがでしょうか。ビタミンAは肉類、魚介類、乳類、卵類、油脂類、藻類、野菜類などに多く含まれています。

歯の象牙質を強化する食品

ビタミンCは歯の象牙質の形成を支えます。果物や野菜、いも類に多く含まれており、バランスのよい食事を心がけていれば不足はしないでしょう。野菜ジュースやサプリメントから摂取されるビタミンCは、排せつまでの時間が非常に短いため、頼りすぎることなく様々な食材を食べることを楽しんでいただきたいです。

アルカリ性の食品

アルカリ性の食品です。酸性に傾いたお口の中を中性に整えてくれます。ヒジキ、わかめ、昆布、海苔などの海藻類はph数値が高くお口の健康をサポートしてくれます。

繊維質の多い食品

繊維質の多いニンジン、ごぼう、レタス、セロリ等は、咀嚼することで歯や粘膜の表面を清掃する効果があります。直接清掃性食品とも呼ばれています。よく噛むことで、唾液の分泌を促し、再石灰化の助けともなります。

殺菌効果のある食品

お茶に含まれているポリフェノールは、抗菌作用に優れています。日本茶はカテキン(ポリフェノール)やフッ素等の働きによりむし歯を予防する効果が期待できます。ウーロン茶は独時のの苦みがありますが、この苦味成分はプラークの発生を抑えると言われています。

むし歯を予防する食べ方

言われてみれば当たり前のことかもしれませんが、いつもの習慣も「へえこれもむし歯予防になっているのか」と発見があるかもしれません。

姿勢よく食べる

正しい姿勢で食べるとよく噛むことができます。⾜の裏をしっかり床につけてください。小さいお⼦さんは⾜元がぶらぶらしないように、台を置いて⾜を台にしっかりつけることができるようにしてあげてください。

よく噛んで食べる

食事は急がず、ゆっくりよく噛んで食べましょう。唾液の分泌がよくなり、再石灰化や消化を助けてくれます。唾液には食べかすやプラークを洗い流す自浄効果もあります。よく噛むことは満腹中枢を刺激しますので、食べすぎの防止にもつながります。

規則正しく食べる

食べていない間は、唾液が歯を補修する再石灰化の時間です。だらだら食べ続けるのではなく、ある程度、食事や間食の時間を決めて、めりはりのある食生活をしましょう。お子さまの食事時間は、大人がコントロールしてあげる必要があります。

食べたらみがく

そして、食べたら歯をみがきましょう。

歯みがきのタイミング

ランチタイム後に歯みがきはしていますか? 1日3回食事のあとに、間食のあと、甘い飲み物を飲んだあと、歯をみがくのが一番いいのです。むずかしい場合にはぶくぶくうがいで食べかすを洗い流すだけでも効果があります。

デンタルフロスや歯間ブラシを利用する

補助器具を使って歯と歯のあいだ、歯と歯ぐきの境目のプラークを予防しましょう。使い方や自分にあった器具がわからないときは、歯科衛生士にご相談ください。

お口の健康は全身の健康につながります

歯だけを強くする食べ物はありませんが、歯の健康を考えた食生活は全身の健康につながり、全身の健康を考えたバランスのよい食生活は歯もじょうぶにしてくれます。毎日を大切に、健やかにおすごしください!

詳しく読む →

お口の中の細菌とうまくやっていく方法

人間の住む環境は目に見えない微生物であふれています。人体の表面や口腔内、食道、胃腸といった消化管には細胞より多い100兆個を超える数の微生物(主に細菌)が存在するのだとか。人間の歴史よりずっと昔から存在している「細菌」とからだの関係を探ってみましょう。

■人体と共生する常在菌

人間のからだに住み着いている菌は、植物の叢(くさむら)のように集団を作って互いに影響をおよぼしながら生息しています。このような微生物を常在菌と呼びます。

アクネ菌という菌の名前を聞いたことがありますか? この菌は脂質を好み、ニキビを悪化させる面もありますが、皮膚の表面を弱酸性に保ち有害菌が皮膚へ定着しないように防いでくれる働きがあり、人のからだと共生する常在菌です。常在菌は、腸をはじめとして、口や鼻、皮膚や目など、からだの外に通じる器官に生息し、病原菌の侵入を防いだり、消化を助けるなど人体にとって有益な働きをしてくれるのです。

健康な人の場合、脳や心臓、腎臓などの臓器には微生物は入り込めず、細菌も存在しません。人のからだは微生物と共存する所と微生物の存在させない場所をはっきり分けることで、微生物と共存しているのです。

■細菌の花畑、口腔フローラ・皮膚フローラ・腸内フローラ

このような菌の集団はフローラ(花畑)と呼ばれています。口腔フローラ、皮膚フローラ、腸内フローラが人のからだに存在する三大フローラとして知られています。細菌というとコレラ菌や赤痢菌などの病気を引き起こす悪いものをイメージしてしまいがちですが、実際は人間のからだの中で、人間と共生する豊かな微生物の花畑なんですね。

■口腔フローラの善玉菌・悪玉菌・日和見菌

さてお口の中の細菌はどんな働きがあるのでしょう。口腔内には700種類、 1000億個以上の細菌が生息すると言われています。お口の健康によい働きをする、悪さをすることが多い、優勢な菌に味方するというどっちつかずの働きをする、という特徴によって、「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌」と分けて考えることがあります。

*善玉菌

からだに良い働きをする菌を善玉菌と考えてみてください。悪玉菌の増殖を抑えたり、対外からはいってくる病原体(細菌、ウイルス、毒素など)を防いだり、免疫を高める、アレルギーを抑制するといった働きがあります。善玉菌と呼ばれる菌も、からだに悪い作用を持つことがあります。

*悪玉菌

口腔内の悪玉菌で恐ろしいのは、むし歯の原因となるミュータンス菌、歯周病の原因となるジンジバリス菌・フォーサイセンシス菌・デンティコーラ菌・インターメディア菌などです。大腸菌(悪株)、真菌(カビ)なども見られます。増加しすぎるとむし歯や歯周病が発生します。お口の中で悪玉菌はプラークの中で増殖するため、プラークコントトールが大切です。

*日和見菌

善玉菌、悪玉菌のうち優勢な菌と同じ働きをし、免疫が低下すると悪玉菌に加勢してからだに悪影響を及ぼします。からだの状態によっては有害な細菌となってしまうんです。日和見感染なんていう言葉もあるんですよ。日和見感染症として口腔カンジダ症がよく知られています。

■口腔フローラのバランス

便宜的に「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌」と言う言葉が使われますが、この口腔フローラ、悪玉菌がゼロになると善玉菌がうまく働かなくなることがあるという、不思議なバランスがあるんです。つまり、「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌」のバランスが大切なんです。理想的な口腔内フローラの状態は、「善玉菌」「日和見菌」「悪玉菌」の比率が「2:7:1」とされています。

フローラのバランスが乱れると、外部病原体を防ぐバリア機能が低下したり、、感染や炎症、アレルギー反応が強くでやすくなるなどさまざまな影響が現われます。

口腔内フローラのバランスを整えることが健康を守ることにつながるんですね。

*口腔フローラと腸内フローラの関係

お口の衛生状態がよくないと腸にも影響がでてきます。口腔内フローラのバランスが乱れると、腸内フローラのバランスに影響することが考えられるのです。食べ物も水分も、口から摂取され、胃、小腸、大腸と通過していきます。唾液だけでも一日1~1.5Lも飲み込んでいるんですよ。そのような毎日で、口腔フローラのバランスが乱れ、悪玉菌が増えていたら・・・ 例えば、口腔内で歯周病菌が増えすぎると、一部が大腸まで達します。大腸に定着せず通過するだけでも、腸内フローラのバランスを大きく乱す可能性があるのです。

■歯周病と全身の健康

口腔フローラの中で悪玉菌が優勢だと、むし歯や免疫の低下が起こりますが、ここで歯周病原因菌が優勢だったらどうなるのか見直してみましょう。

悪玉菌の代表格である歯周病原因菌は歯のまわりにたまったプラークの中で増殖します。プラークが歯のまわりに貼りついていると、口腔フローラのバランスは悪いほうに大きく傾きます。するとプラークの中の細菌がからだに入り込もうとするのを阻止しようとして、歯ぐきのまわりに炎症が起こります。炎症性物質は、口腔内の血管から全身にまわり、様々な重大な病気の原因となります。

*脳梗塞・狭心症・心筋梗塞

全身にまわった歯周病菌は血管内にプラークをつくり、血管の壁面からはがれたプラークは血液の通り道を狭くします。狭心症・心筋梗塞は心筋に血液の供給がなくなることで死に至ることもある重大な病気です。脳梗塞は脳血管がつまって起こります。歯周病の人は、そうでない人より脳梗塞になるリスクが2.8倍も高いのです。

*糖尿病との関係

歯周病と糖尿病は相互に悪化させあうということがわかってきました。逆に、糖尿病の患者さんが歯周病を治療すると、血糖値をコントロールする機能が回復し、血糖値がさがります。

*歯周病と低体重児の出産・早産のリスク

妊娠している女性が歯周病にかかっていると、低体重児の出産と早産のリスクが高くなることが明らかになっています。喫煙や飲酒、高齢出産などよりもはるかに高い数字なのです。

*誤嚥性肺炎

お誤嚥性肺炎は細菌が気管から肺の中にはいることによって起こります。免疫力の低下しているご高齢者や、脳血管障害のある方は注意が必要です。お口の中の細菌が命に関わることもあるのです。

*関節炎・腎炎

お口の中の炎症物資が血液中にはいりこみ、関節炎や糸球体腎炎を起こすことがあります。歯周病は口腔内が常に炎症しており危険な細菌が常駐しているような状態のため、様々な病気の原因となります。

口の中の粘膜にある「口腔フローラ」は、お口の健康だけでなく全身の健康に大きな影響があるのです。

■口腔フローラのバランスを整えるために

口腔内フローラのバランスの乱れは、セルフケアがうまくいっていないことで起こります。乾燥や栄養の偏り、糖質の取りすぎや、生活習慣の乱れ、ストレスもよくありません。まずは歯みがき、デンタルフロスや歯間ブラシの使用で食べかすを除去し、プラークをコントロールすることで、口腔バランスをよいバランスで保つことができます。

- 食べたらみがく なにか食べたら、甘い飲み物を飲んだら、歯をみがくのが一番です。歯と歯ぐきの境目意を意識してください。

- 歯と歯の間をおそうじする デンタルフロスや歯間ブラシの使用を習慣にしてください。きれいに歯みがきしているつもりでも、以外と食べかすがつまっていたりします。

- こまめにうがいをする ブクブクうがい、ガラガラうがいをこまめにしましょう。

- 唾液の分泌を促す 唾液分泌量が低下しないように、1日に1.5リットル前後の水分をとりましょう。唾液がよく分泌されるようによく噛んで食べてくださいね。

- 食習慣を考える 糖質はほどほどに。甘いものを食べたり飲んだりしたら歯をみがきましょう。

- 生活習慣を整える ストレスをためず、よく寝て休養をとりましょう。

最後に、歯科定期検診は大切ですよ。3ヶ月に一度、プロの手で徹底的におそうじしてもらい、歯石があればそれを除去し、むし歯があれば早めに治療してしまいましょう。

詳しく読む →

歯みがきのタイミング

理想の歯みがきのタイミングとは? 食べたらみがくのが一番いいのです。食事のあとだけでなく、間食したとき、甘い飲み物などをお口に含む度に、歯みがきするのがベストです。まずは、朝食後、昼食後、夕食後の3回を目指してみましょう。

■歯みがきの目的

お口の中でなにが起こっているのか、詳しく見てみましょう。

歯みがきの目的は、食べかすとプラーク(歯垢)をとりのぞくことです。食べかすとプラークがむし歯の原因となってしまうからです。

むし歯の原因菌である細菌(ミュータンス菌)は、食べかすに含まれる糖分を分解して歯をとかす酸を作り出します。これが、むし歯です。

ミュータンス菌は、歯に強力に張りつき、このプラーク、むし歯菌の巣窟を作り出します。プラークは細菌と代謝物のかたまり。歯の表面にくっついている白や黄白色のネバネバした物質です。1mgに1億個以上の細菌が存在すると言われています。これはむし歯のリスクのかたまりと言ってもいいでしょう。

歯みがきで食べかすとプラークをとりのぞくことは、むし歯予防に効果的なんです。

■問題は「糖分」です

野生の動物が食べる食物、草食動物の食べる植物や、肉食動物が食べる動物の肉には糖分はほとんどはいっていないので、野生の動物は歯をみがかなくてもむし歯になることはありません。人類も縄文時代までは、虫歯や歯周病は少なかったそうですよ。

むし歯菌は、お口の中に残っている糖分を餌にして繁殖します。むし歯の原因となるミュータンス菌が糖分を分解して酸を作り、その酸が歯のエナメル質を溶かしていきます

問題なのは、糖分なのです。

■脱灰と再石灰化

お口の中は、通常、「中性」に保たれています。なにか食べると酸性に傾き、唾液の働きにより中性にもどることを繰り返しています。これを脱灰と再石灰化といいます。

*脱灰

お口の中は、。食事をすると、ミュータンス菌が、糖分を分解して酸を作り、の表面のエナメル質を溶かしてしまいます。これが脱灰です。

*再石灰化

お口の中が健康なら、脱灰の状態は長くは続きません。唾液の働きにより、むし歯菌の作り出した酸が中和されるのです。唾液には「再石灰化」を促す働きもあります。歯の表面についた酸を洗い流し、溶け出したカルシウムやリンを歯の表面に戻してくれるのです。

お口の中に糖分を含んだ食べかすが残っていると、ミュータンス菌が活発になり、再石灰化の働きが間に合わなくなってしまいます。

■食後の歯みがき

食事のあと、甘いものを食べたあと、甘い飲料を飲んだあとに、歯みがきが必要なのはこういうわけなんです。食後の歯みがきは、むし歯の原因菌のかたまりであるプラークを取り除くとともに、その餌となる食べかすを取り除きます。

■食べたらみがく

歯に食べかすやプラークがついたままの状態はよくありません。ミュータンス菌はすぐに活動しはじめます。食後なるべく早く歯みがきすることをおすすめします。

唾液の働きにより、お口の中が中性にもどるまで20分から30分かかるので、歯みがきはそのあとの方がいいのでは? という説もあるのですが、あまり考えすぎず、食べたらみがくと思っていれば間違いありません。

■昼歯みがきのすすめ

ランチタイムのあとに歯みがきはされていますか? 出先だったり、多忙だったりで、難しい面もありますが、ライオンの調査によると半数近くの方はお昼ご飯の後にも歯みがきをしているそうです。食後に軽くみがくだけ、むずかしいようならうがいだけでも、食べたままの状態よりはずっといいですよ。

■寝る前の歯みがき

就寝前の歯みがきには、プラークや食べかすをとりのぞくほかにも意味があります。眠っている間は、活動中と比べてお口の中が乾燥しやすく、むし歯菌が繁殖しやすいのです。そのため、汚れたお口のまま就寝してしまうとむし歯のリスクが一気に高まります。一日の中で最も大切なのが就寝前の歯みがきです。汚れた歯のまま寝落ちしないでください。一日の中でも念入りに時間をかけてみがきましょう。

■効果のあるみがき方

歯みがきで大切なことは、汚れを残さないみがき方ができているかどうかです。1本ずづ、前、後ろ、側面、歯と歯の隙間に歯ブラシの毛先が触るように意識してください。歯ブラシはわしづかみにするのではなく鉛筆のような持ち方で、力をいれず、小刻みに動かしましょう。歯ブラシの毛先が届くのが大切なんですよ。力をいれてごしごしこするのではなく、一本一本の汚れを落としてあげてください。

■歯みがき剤の効果

歯みがき剤には、むし歯予防効果のあるフッ素(フッ化物)や、歯周病予防効果のある殺菌剤などの薬用成分が配合されているものがあります。自分の症状や目的に合った薬用成分が配合されている歯みがき剤を使用することで、効果をあげることができます。

歯周病が心配な方、むし歯になりやすい方、インプラントを挿入している方、お口の状態はその方によって異なります。歯科医院で、ご自分にあった歯みがき剤の選び方やおすすめ歯みがき剤を相談してみてください。

■補助清掃器具を使用する

歯と歯の間は歯ブラシの毛先が届きにくく、汚れが残ってしまいがちです。デンタルフロスや歯間ブラシなどの補助清掃器具を併用しましょう。

*デンタルフロス

歯と歯の間のプラークは、歯ブラシによるブラッシングだけではなかなか取り切れません。デンタルフロスは、歯と歯のあいだに糸をとおし食べかすをからめとるようにして除去するアイテムです。フロスを前後に動かし、汚れをかきだします。デンタルフロスを初めて使った人が、フロスに血がついてきたり痛みを感じてびっくりすることがあります。これは歯ぐきに炎症が起こっているからなんです。正しくフロスを使うと、細菌数が劇的に減少し、痛みや炎症は2週間くらいでおさまってきます。

*歯間ブラシ

歯と歯の間のすきまが大きい場合は、歯間ブラシを使うと良いでしょう。歯間ブラシにはいろいろなサイズがあります。初めて使う方、狭くはあるが歯間ブラシがはいるくらいの隙間があるなら一番細いものから始めてみましょう。隙間が大きいなら少し太いものを使ってみましょう。ブリッジのかかっているような部位は太目のものがあうかもしれません。適切な歯間ブラシがわからなければ、歯科衛生士に相談してください。

■む歯みがきにデメリットはあるの?

みがき方によっては歯の表面や歯ぐきを傷めることがあります。力がはいりすぎていたり、歯みがき時間が長すぎるのはよくありません。歯の表面のエナメル質が傷ついてしまいます。また歯ぐきはとてもデリケートです。歯と歯ぐきの境目に歯ブラシをあてることは大切ですが、力をいれずで優しくみがきましょう。

■歯みがきができないとき

外出先や仕事中に歯みがきする時間が取れないときもあります。そんなときでもお口の汚れを洗い流すことを意識してみてください。

*うがいをする

うがいをして口内の食べかすを洗い落としますでお口の中全体、歯と歯の間や歯ぐきと頬の間にも水を含んで、勢いをつけてしっかりゆすぎます。

*ノンシュガーのお茶や水を飲む

食後にお茶や水を飲むことでお口の中をさっぱりさせることもできます。緑茶や烏龍茶にはポリフェノールが含まれていて、ミュータンス菌の繁殖を抑制したりプラーク形成の抑制効果があると言われています。

*キシリトール配合のガムを噛む

唾液の分泌を促します。キシリトールは細菌が酸をつくらない甘味料です。

お口の中ではこんなにいろいろなことが起こっています。日々のからだのお手入れとして、お口のケアの時間を大切にしましょう。

詳しく読む →

年をとるとお口の中も変わるの? 年代別のお口の状態

お口の中は年をとるにつれてどのように変化していくのでしょうか。年代別に診ていきましょう。

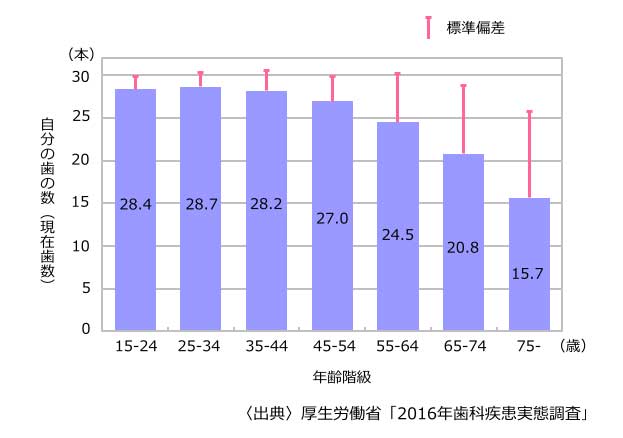

■歯の喪失

人の永久歯は、親知らず4本を含めると32本。親知らずは人によって抜いたり生えない場合もあるので、健康な状態なら28本から32本備わっています。いろいろな理由から歯は失われていき、75歳以上の後期高齢者と呼ばれる年代になると16本弱となり、半数の人が総入れ歯を使っています。

30代のうちには28本の歯が機能していますが、どうして歯は失われていくのでしょう?

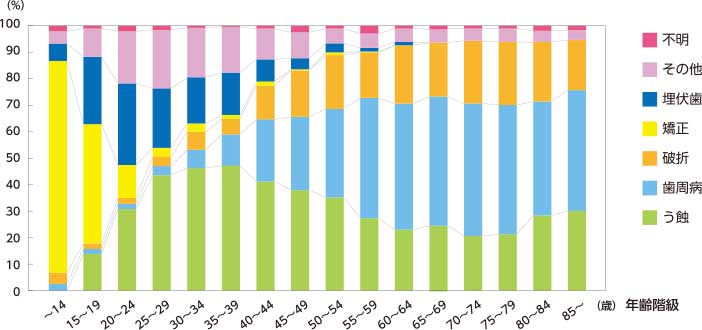

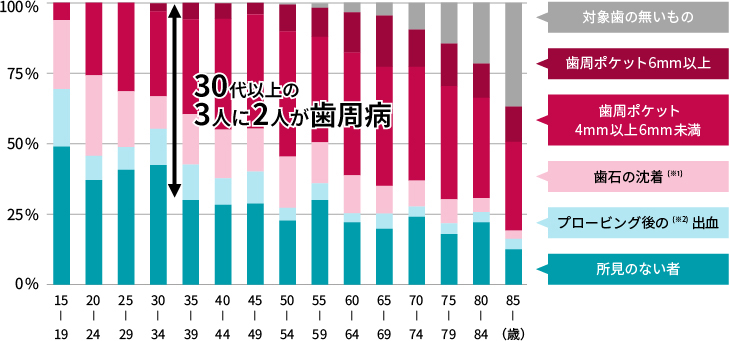

歯を失う理由の第1位は歯周病で、37.1%を示しています。第2位はう蝕(むし歯)で29.2%、第3位は歯の破折で17.8%となっています。年代別に見ると、40代からは、歯周病の数字が年々増えています。

■大人のむし歯

歯医者は痛くなったら行くところ。そうお考えなら、むし歯のほうが身近かもしれませんね。大人のむし歯は、歯の根のむし歯、治療後の詰め物や被せものの隙間から再発するむし歯、子供と同様のむし歯に分けられます。大人には、子どものむし歯予防とはまた異なる注意が必要なのです。

■大人の歯周病

歯を失う原因の筆頭は「歯周病」です。2018年に、8020推進財団が行った「第2回 永久歯の抜歯原因調査」によると、37.1%を示しています。30代で3分の2の方が歯周病の兆候があり、60代ともなれば半数以上の人が歯周病で歯を失うリスクを抱えているのです。

では年代別に注意しなければならないお口の状態を見ていきましょう。

■20代のお口の中

20代の方は、お口の状態がよければ平均して28本の歯を持っています。それでも、むし歯の経験のない方はほとんどいないでしょう。

*20代のむし歯

20歳くらいになれば、「むし歯の経験は全くない」という人は少ないでしょう。20歳以上の9割以上の方はむし歯になったことがあります。また、20歳以上の3割の方のお口には、治療していないむし歯があるのです。

*20代の歯周病

厚生労働省の調査結果をご覧ください。20代の方の4分の3が、出血や歯石の沈着が認められ、4分の1の方が歯周ポケットが4㎜以上ある歯があるという、歯周病の兆候をしめしています。歯科の定期検診で、奥歯の歯周ポケットが深くなっていたり、その範囲が大きくなっていると指摘されたら要注意です。

健康な歯ぐきはピンク色をしていますが、赤くはれている場合は歯肉炎や歯周病の症状かもしれません。歯ぐきがぶよぶよしていたり、出血や痛みを感じることもあります。これは「歯肉炎」という歯周病の前段階です。この段階なら適切な治療で健康なお口の状態をとりもどすこともできます。

■40代のお口の中

40代の方は、平均で27本の歯を保っています。歯を失うのはこの年代から急激に増加していきます。

*40代のむし歯

むし歯の治療をした歯は平均で13本となり、20代の約2倍。治療していない歯も1本ぐらいはあるでしょう。40歳以上になると約4割はむし歯が原因で抜歯しなければならなくなっています。

*40代の歯周病

歯肉炎から歯周炎と進行し、8割以上の人が歯周病の兆候を示しており、割合もどんどん増えていくのがこの年代の特徴です。

歯周病の前段階である歯周炎は、20代では約20%であったのが40代になると2倍の40%以上になってきます。

歯周病になると歯肉炎の症状が悪化していきます。歯ぐきが腫れて赤くなり、歯みがきの際に出血することが珍しくありません。悪化すると、膿が歯周ポケットにたまってきます。ここまで進行すると、歯の周辺の組織が侵されていき重症化します。しかしまだ、適切な治療すれば歯周病の進行を食い止めることができる可能性があります。

しかし、歯を支えている骨が侵され、歯の動揺を招き、抜歯にまで至る場合もあるのです。失われた歯はブリッジやインプラントなどで補っていかなければなりません。

■60代のお口の中

60代となると残っている歯は24本から20本と減っていきます。

*60代のむし歯

残っている歯のうち、平均10本以上、むし歯の治療をしたことがあります。治療せず放置されている歯もあります。この年代の人の特徴としては、むし歯の治療のために金属の被せものをしている方が多く見受けられる点です。

*60代の歯周病

60代の半分以上の方々が、歯周ポケットが4㎜以上の歯があり、歯周病の危険性を示しています。60代の人の歯の数は1人平均20本。その中でも歯周炎にかかっている割合は約60%で40代の1.5倍以上となります。

適切な歯周病の治療を受けなかった人は40代の歯周炎の症状がさらに進行してしまいます。歯ぐきが赤く腫れた状態がなかなか治らず、歯周ポケットから膿や出血がでるようになります。歯がぐらぐらと動揺し、よく噛めなくなることや痛みが出ることもあります。口臭もかなり強くなってしまうでしょう。重症化して治療の効果が期待できない場合は抜歯しなければなりません。歯がない部位にはブリッジ、インプラント、部分入れ歯で補う必要があります。

*加齢による歯ならびの変化

そして加齢によって歯ならびに変化が起こります。歯が長くなったように見えることはありませんか? 歯が長くなったのではありません、歯ぐきが下がって歯が根のほうまで露出してきたのです。またむし歯の治療や欠損治療を繰り返し、歯並びも悪くなってきます。このような状態では、ブリッジやインプラント、入れ歯で欠損した歯を補うのは、食べるために噛むという目的のほかにも、発音や見た目を整える社会的生活のためにも必要になってきます。

■80代のお口の中

80代の方の歯の平均の数は12本です。8020運動の働きかけが成功し20本以上の歯が残っている方は2割程度いらっしゃるようです。

*80代のむし歯

残っている歯も平均5本はむし歯の治療をしています。治療されていない歯もお持ちのようです。

*80代の歯周病

80代では歯周病にかかっている人の割合は40%と60代と比べると低くなります。これは多くは歯周病が原因で抜歯を選択し、そもそも歯の本数がすくなってしまったからなんです。歯が1本もない人も60代と比べると7倍近くになります。ご高齢者は、部分入れ歯、総入れ歯、ブリッジでお口の機能を補っている割合が高いのですが、完全に治療していない人もかなり多いのが特徴です。

木更津きらら歯科では、お口の健康からご高齢者の暮らしをサポートする、訪問歯科の体制も充実しています。

■8020運動

いつまでもおいしいものを食べ続けるための元気な歯は、日々の手入れから。

1989年(平成元年)より厚生省(当時)と日本歯科医師会が推進している「80歳になっても20本以上自分の歯を保とう」という運動です。20本以上の歯があれば、食生活にほぼ満足することができると言われています。そのため、「生涯、自分の歯で食べる楽しみを味わえるように」との願いを込めてこの運動が始まりました。楽しく充実した食生活を送り続けるためには、妊産婦を含めて生まれてから亡くなるまでの全てのライフステージで健康な歯を保つことが大切です。ぜひ「8020」を目指してください。

仮に8020を達成できなかった方も、しっかりと噛み合い、きちんと噛むことができる義歯(入れ歯)などを入れて口の中の状態を良好に保つことで、20本あるのと同程度の効果が得られます。義歯を含めた歯で食べ物をしっかり噛むことができれば全身の栄養状態も良好になりますし、よく噛むことで脳が活性化され、認知症のリスクが軽減するという調査結果も出ています。

いつまでもおいしく食べ続け、健康寿命を延ばすためにも定期的にかかりつけの歯科医院に行き、口の中の健康を保ちましょう。人間は日々、年をとっていきます。お口の健康も同じです。充実した年の取り方を、木更津きらら歯科とごいっしょに考えてみませんか。

詳しく読む →

歯もからだも強くする! 気持ちのいい生活習慣

むし歯や歯周病は、生活習慣病です! と言い切りたくなってしまうくらい、生活習慣はお口の中の健康に大きく影響しています。その点では、糖尿病や高血圧と似ているかもしれません。逆にいえば、生活習慣の見直すことによって、予防できる病気なんですよ。今日は、歯によい生活習慣をお話します。歯によい習慣は、実は全身の健康にも関係が深いというここもぜひ知っていただきたいと思います。

■ストップ! だらだら食い

だらだら間食をとるのを、ちょっとストップしてみませんか。ここでお口の中でなにが起こっているかお話しましょう。

脱灰

お口の中は、通常、「中性」に保たれています。食事をすると、お口の中のむし歯原因菌(ミュータンス菌)が、糖質を餌として酸を作り出します。この酸が、歯の表面のエナメル質を溶かしてしまいます。この状態が長く続くと、むし歯の原因になります。これを脱灰と言います。

再石灰化

お口の中が健康なら、脱灰の状態は長くは続きません。ここで活躍するのは「唾液」です。唾液は、むし歯菌の作り出した酸を中和してくれる働きがあるんです。そればかりでなく、歯の表面についた酸を洗い流し、溶け出したカルシウムやリンを歯の表面に戻す「再石灰化」を働きかけます。すると、約20分から1時間かけて、お口の中は徐々に中性へ戻っていきます。

つまり、間食や甘いジュースを控えると、お口の中が中性にもどる時間ができるため、お口の中の健康が保たれるというわけなんです。

間食を控えると、ダイエットに効果がある場合もありますし、腸内環境が整うといったメリットもあります。メリハリをつけた食生活で食事をおいしくいただきましょう。

■糖分はほどほどに

糖分がむし歯菌(ミュータンス菌)のエサとなることをご理解いただけたでしょうか。砂糖入りの飲み物を1日に何度も飲む習慣がある方は要注意です。口あたりのいい飲み物には多くの砂糖が含まれているのです。写真は市販の飲料に含まれる炭水化物を角砂糖におきかえて視覚化したものです。驚くほど砂糖が多く含まれていますね。

ちなみに木更津きらら歯科では、ふだんの飲み物は水を推奨いたします! 砂糖入りの飴やガムなどを食べることが多い、という人もちょっと見直してみてください。おいしいスイーツを我慢する必要はありません。ここでもメリハリが大切ですね!

■よく噛んで食べる、噛み応えのあるものを食べる

現代人はやわらかい食べ物を好みます。1回の食事で600回しか噛まないそうですよ。昭和の初期には1回の食事に1420回噛んだそうですから、そのころから比べても半分以下ですね。※ ところが、よく噛んで食べることにはいろいろな効用があるのです。

※引用:『よく噛んで食べる 忘れられた究極の健康法』齋藤滋、生活人新書

消化によい

これはすぐご想像がつくでしょう。食べ物を細かく嚙み砕き、また唾液中の消化酵素が活発に働くので、胃腸の負担が軽くなり消化によいのです。

むし歯予防になる

よく噛んで食べると唾液の分泌が盛んになります。唾液のパワーは偉大です。抗菌作用があり、むし歯や歯周病、口臭予防につながります。酸性に傾いたお口の中を中性にもどし、歯の表面から溶けだしたカルシウムやリンを補ってくれます。

お口のまわりの筋肉が発達する

食べ物を飲み込むときにはお口のまわりの様々な筋肉が複雑に動いています。よく噛んで食べることは、お口のまわりの筋肉を鍛え、年をとっても自分の力でおいしく食べて飲み込むことができるでしょう。また言葉の発音が明瞭になり、表情が豊かになるという効果もあるんですよ。

■寝る前に食べない

睡眠中は、唾液の分泌が大幅に減少します。歯を守る大切な働きをする唾液の効果が少なくなるのです。歯みがきでも100%汚れをとりきるということはできないわけですから、寝る直前になにか食べるのはやめましょう。寝落ちなんてもっての他です!

■食べたら磨く

お口の中の健康にとっては、食事のあとに、お口の中に食べカスが残っているのが大問題なのです。お口の中の食べかすは、むし歯菌(ミュータンス菌)の餌となります。むし歯菌は、歯の表面のエナメルを溶かす酸を作り出します。歯の健康のためには、第一に食べカスを取り除くことが重要です。食後すぐに歯みがきをすれば、汚れも落ちやすいため、毎食後、食べたら歯みがき、がおすすめです。夜はフロスや歯間ブラシを使って丁寧に、外出先のランチタイムでも、さっとでもいいですから歯みがきしましょう。歯みがきができなかったらうがいだけでも。

歯みがきで気を付けていただだきたいのは、力をいれてごしごし磨かないこと。歯ブラシは鉛筆をもつように持ちかたが基本です。わしづかみにすると力がはいりすぎて、歯を傷めてしまいます。鉛筆をもつように歯ブラシを持ったら、ブラシの毛先がきちんと歯と歯ぐきの境目や、歯の表面にあたるように意識してみてください。歯と歯のあいだの隙間や、凸凹している箇所、裏側にも毛先が当たるように、歯ブラシの向きを変えたり、小刻みに動かしたりしてみましょう。1日1度は、デンタルフロスや歯間ブラシを使うといいですね。

こういった生活習慣は、昔から言われていることです。だらだら間食をしない、よく噛んで食べる、甘いものをとりすぎない、寝る前は食べない、食べたら歯を磨く。この機会に、その理由をぜひ考えてみていただきたいと思います。

だらだら間食をしない、よく噛んで食べる、甘いものをとりすぎない、寝る前は食べない、食べたら歯を磨く。こういった生活習慣は、昔から言われていることです。この機会に、その理由をぜひ考えてみていただきたいと思います。

■禁煙のすすめ

喫煙により歯周病のリスクは5.4倍以上高くなることがわかっています。。ヘビースモーカー、長年吸っている人ほどそのリスクは高くなります。禁煙すると、歯を支える組織の状態が良くなるため、歯周病のリスクが下がり、治療効果が上がります。

■口呼吸より鼻呼吸

口呼吸は口の中を乾燥させ、細菌が繁殖しやすくなります。健康のためには鼻呼吸が基本なのです。鼻つまりなどの症状があるなら耳鼻科の治療を受けましょう。また、癖で口呼吸になっている方は、お口の周りの筋肉に力が入っていないことも考えられます。「あいうべ体操」などのトレーニングもお試しください。

■歯科定期検診を受ける

健康な歯と身体を守るために、ご自身の毎日の口腔ケアだけでなく、プロフェッショナルによるケアを3ヶ月に1度程度、受けることをお勧めします。セルフケアでは落としきれない歯の汚れを徹底的にお掃除することで、むし歯・歯周病を予防します。また病気の早期発見のためにも重要です。歯周病は痛みがなく進行し、自覚症状がありません。放置しておくと、知らないうちに抜歯しなければならないほど進行していることもあるのです。歯科での定期検診により早期に発見し治療すれば、改善できる病気なのです。むし歯も同じです。初期のうちに発見できれば、治療期間も費用も少なくてすみます。それには定期的に歯科医師がチェックする必要があるのです。

いかがでしょうか。まとめてみると、ご自身が子供の頃から言われていること、普段からお子さんにも言っていることですよね。ぜひその意味を理解して、気持ちのいい生活習慣で健康を守っていきましょう。

詳しく読む →

歯の健康に必要な栄養素

今日は健康な歯をつくる栄養素や食べ物についてお話しましょう。といっても、歯だけをじょうぶにする栄養素はありません。まず人間の健康のために必要な五大栄養素を思い出してみてください。

■体に必要な五大栄養素

からだに必要な五大栄養素といえば、タンパク質、脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラルの5つ。このうち、カラダを動かす熱やチカラのもとになるのが炭水化物や脂質です。人間のからだを作っているのはタンパク質、ビタミン、ミネラルです。

人間は雑食動物です。草食動物のような臼歯をもち、肉食動物のような犬歯があり、草食動物と肉食動物の中間の長さの消化器官をもっています。いろいろな栄養素をバランスよくとることが大切なんですね。考え方や宗教的な理由により、食生活の捉え方も多彩にあります。まず基本の栄養素をおさらいしていきましょう。

■赤ちゃんの歯はお母さんのお腹のなかで形成されます

さて歯のお話にもどりますよ。歯はいつ頃作られるのでしょうか。実は、人間の歯は、お母さんのお腹にいるころから作られ始めています。乳歯の芽である歯胚は妊娠7週目頃からつくられ、妊娠4か月頃からは、歯胚にカルシウムやリンなどが沈着し、少しづつ硬い組織になっていき、歯の形ができてきます。一部の永久歯の芽も妊娠中から作られ始めます。赤ちゃんやお母さんの健康に必要な栄養と同じように、歯の発育にもバランスのよい栄養が必要です。お母さんの食事が、赤ちゃんの歯の質に大きく影響してくるんですね。

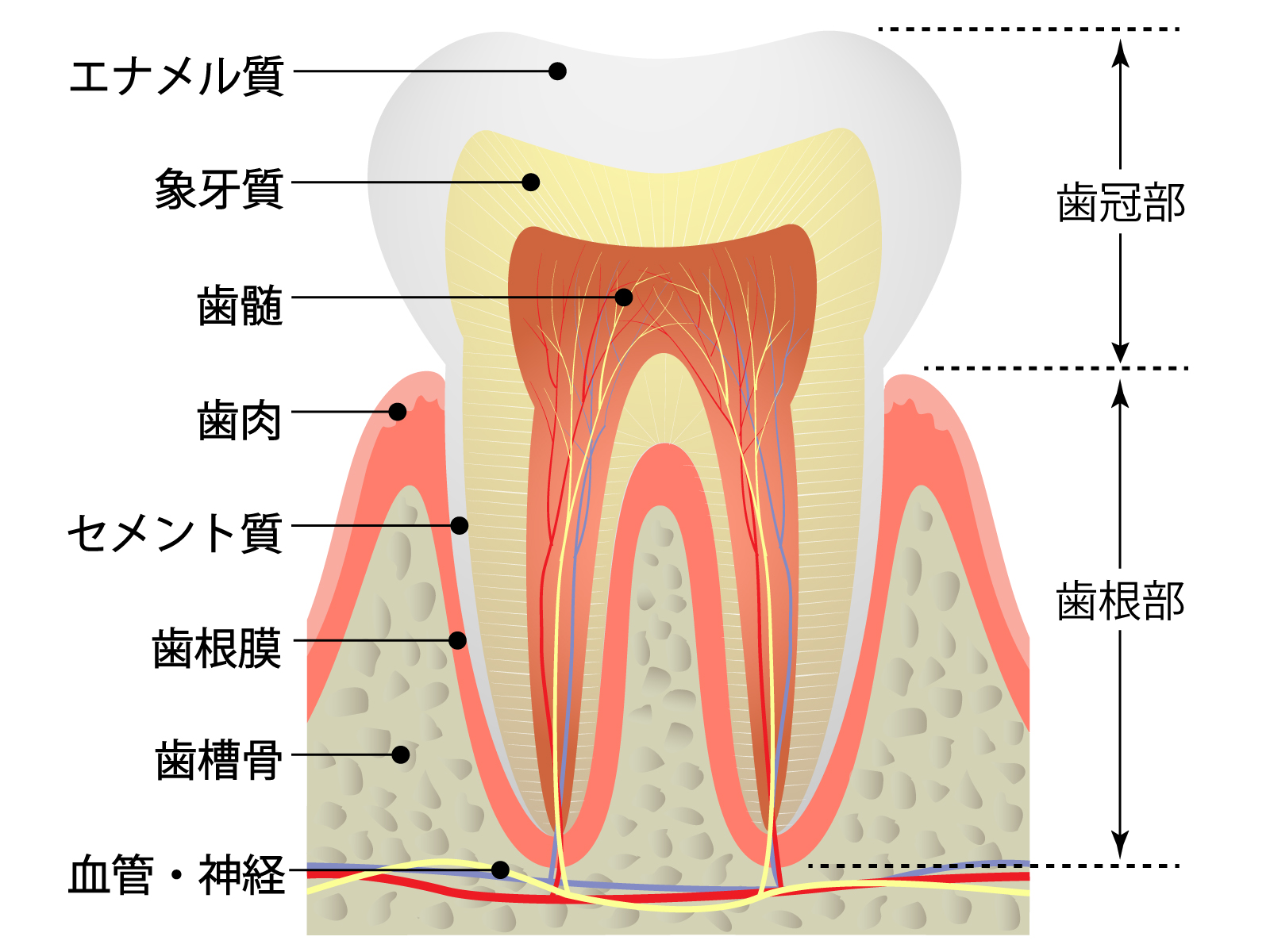

ではじょうぶな歯をつくるための栄養素とはどんなものでしょうか? 歯の構造を見ながら見ていきましょう。

もちろんこれを摂取すればいいというわけではなく、様々な食品からいろいろな栄養素をとりいれることが大切です。一つの目安として、タンパク質、ビタミン、カルシウムと覚えておいてくださいね!

それでは、栄養素をひとつひとつ見ていきましょう。赤ちゃんの歯の形成期に栄養が大切なのはもちろんですが、大人の歯も食事でなにか変わるでしょうか。そんなところもご説明します。

■タンパク質

タンパク質は、皮膚や筋肉、内臓や骨などを構成する主要な成分です。身体の組織と同様に、歯のまわりの、歯肉・歯根膜歯槽骨といった歯周組織にとっても大事な構成成分です。また象牙質やセメント質にも、コラーゲンという繊維状のタンパク質が含まれるため、歯の基盤をつくるためタンパク質は必要不可欠です。

タンパク質の代謝には特徴があります。歯周組織のコラーゲンは5日から6日くらいで活発に代謝します。歯根膜はたった1日と短いことが分かっています。つまり、日々の食生活でタンパク質が足りないと、歯周組織は栄養不足に陥りやすいのです。3食きちんと食べれば必要なタンパク質をとることができるとも言われていますよ。日々の食事でタンパク質をとることを心掛けてみてください。

※アミノ酸スコア

食事に意識の高い方なら聞いたことがあるかもしれません。タンパク質の栄養価を示す指標が「アミノ酸スコア」です。タンパク質を構成するアミノ酸には、必須アミノ酸と非必須アミノ酸にわけられます。人間が体内で作ることができず、必ず食事でとる必要があるアミノ酸を「必須アミノ酸」と言い、この9種のアミノ酸がバランスよく含まれている食品をアミノ酸スコアで確認することができます。

*アミノ酸スコアが高い食品

- 豚肉(ロース)

- あじ(生)

- 卵

- 牛乳

- 大豆など

■ビタミンA

ビタミンAは、歯のエナメル質を作る効能があります。エナメル質は人体で一番硬い組織で、歯の一番外側を覆っています。ビタミンAは抗酸化作用があり、各組織のタンパク質と結合しそれらの組織を保護します。歯の表面を覆うエナメル質を強化する性質があるため、虫歯予防にも効果があります。

*ビタミンAを多く含む食品

- カボチャ

- ニンジン

- レバー

- 卵

- ホウレンソウ など

■ビタミンC

ビタミンCは、歯の象牙質をつくる栄養素の1つであり、カルシウムと同じく強い歯の基礎となるものです。

また歯周組織に含まれるタンパク質、コラーゲンの合成を促し、歯をささえる土台を健康に整えます。コラーゲンにカルシウムが付着することによってじょうぶな歯が作られるのですが、コラーゲンの合成に必須の栄養素がビタミンCなのです。

歯周病の原因となる細菌は、このコラーゲン繊維を分解してしまい、歯茎の弱体化につながってしまうのです。ビタミンCには、免疫力をあげる、炎症をおさえる、抗酸化作用といった効果もあり、歯周病原因菌の感染予防や炎症の改善に役立ちます。

*ビタミンCを多く含む食品

- みかん

- レモン

- ピーマン

- パセリ

- ブロッコリー など

■ビタミンD

ビタミンDは、骨にカルシウムが付着するのを助ける接着剤のような役割があり、強い骨や歯の形成を促します。ビタミンDが足りなければ、いくら乳製品や魚や大豆を食べてもカルシウムを体内に取り込むことはできません。カルシウムはからだに取り込むために助けが必要な栄養素でもあるんです。カルシウムを多く取り入れたい場合は、ビタミンDが豊富に含まれている食物も同時に食べる必要があります。

*エナメル質形成不全

歯のエナメル質が、様々な理由からうまく形成されないことがあります。歯の表面のエナメル質が欠けたりくぼんだりして、その下の象牙質がむきだしになり変色したりします。乳歯のときのむし歯や外傷いった局所的なことが原因の場合と、病気や栄養障害といった全身の障害が関係している場合があります。カルシウムの吸収を助ける、ビタミンD不足が関係していることも多くあります。

*ビタミンDを多く含む食品

- 魚類

- きのこ類

■カルシウム

カルシウムは、骨や歯を構成する主要な成分です。歯の象牙質は、そのほとんどがカルシウムで形成されています。歯の表面を覆うエナメル質の再石灰化のためにも、欠かせない栄養素です。

再石灰化とは、食事でお口の中が酸性に傾き、エナメル質が溶けたときに、強い歯に修復してくれる働きです。カルシウムはこの再石灰化を助けてくれるのです。逆に、カルシウムが足りず再石灰化がうまくすすまないと、溶けたエナメル質が修復されず虫歯リスクが高まることになります。

カルシウムを取り込むためには、同時にビタミンDの多く含まれた食品をとりいれることをお忘れなく。

*カルシウムを多く含む食品

- 乳製品(ヨーグルト、チーズなど)

- 小魚

- 卵

- 大豆

- ひじき

- ゴマ など

■丈夫な歯をつくるために

日本人の食事はカルシウムが不足がちな傾向にあります。丈夫な歯をつくるためには、カルシウムやリンなどのミネラルのほかに、良質のタンパク質やビタミンA、C、Dなども必要です。

食事はいろいろな食品を組み合わせて、バランスの取れたものにしましょう。また噛みごたえのあるものをメニューにとりいれることを考えてみてください。よく噛んで唾液の分泌が活発になればお口の中の衛生に役立ちますし、顎の骨をじょうぶにしたり、脳に刺激を与えて認知症予防にもなるんですよ。

食事は、これ食べれば歯がじょうぶになる、健康になる、というものではありません。様々な栄養素をバランスよくとることを心掛けてくださいね。なんでもおいしくいただくことが健康の秘訣なのです。

詳しく読む →

歯みがきのこと、本当に知っていますか?

むし歯や歯周病の予防には、毎日の食事のあとの歯みがきで、プラークをきれいにとりのぞくことが大切なのです。なんとなく歯ブラシを口にいれているだけではきれいになりません。歯のプラークをきちんととりのぞく歯みがきの仕方をご紹介します。

■むし歯と歯周病

歯みがきは、プラークをとりのぞくことが大切です。プラークは食べカスによって繁殖する、むし歯菌と歯周病菌のかたまりです。プラークによってつくられた酸は、歯の表面をとかし、むし歯のもととなります。

歯周病は、歯ぐきが炎症を起こしてはれたり出血を起こすものです。ほおっておくと、歯を支える骨までこわして、最後には歯が抜けてしまいます。また歯周病は、お口の中だけでなく、糖尿病や肺炎、心疾患など全身の健康に影響をおよぼすこわい病気です。

歯みがきは、お口の健康を守るためにとても大切です。歯みがきをおこたると、お口の中に汚れが溜まります。たまった汚れは悪い細菌の住みかとなります。悪い細菌が繁殖すると、生ゴミのような口臭の元となり、むし歯や歯周病になってしまいます。歯周病が進行すると全身の病気にも繋がります。そうならないように、ぜひ、しっかり歯みがきをしていきましょう。

■基本的な磨き方

ごしごしと力をいれてみがいても、磨き残しができたり、歯をいためたりしてしまいます。力をいれず、歯ブラシの毛先がきちんと、歯と歯ぐきの境目や、歯の表面にあたるようにやってみてください。

歯ブラシは、えんぴつを持つような持ち方をします。えんぴつを持つような持ち方は、よけいな力がはいらず、歯ブラシを小刻みに動かすことができるので、歯ブラシの毛先は歯の隙間にまで届きます。

歯ブラシは、歯の表面に、毛先を垂直にあてるのが基本。そして、軽く小刻みにふるわせながら1本1本、細かくみがくようにしましょう。

歯周病対策で重要な歯と歯ぐきの境目には、歯ブラシを45度にあててみましょう。歯並びが悪くでこぼこしている部分は、歯ブラシをたてにあててみがくなど工夫をしてみましょう。

下の前歯の裏も、プラークのたまりやすい場所。歯ブラシをたてて、歯ブラシの先のほうや、かかとと言われる部分を上手につかって、プラークをかきだすようにみがきます。

*歯ぐきから出血しているとき

歯ブラシがあたるたびに歯ぐきが痛い、出血がある、という場合も、プラークをしっかり落とすことが大切です。

炎症で歯ぐきに痛みがある場合は、ブラシの毛がやわらかめの歯ブラシを使います。そして歯ぐきのつけねから、ほうきで履くように磨いていきます。多少出血がある場合でも、プラークがきれいにおちていれば1,2週間程度で炎症がおさまり、出血しなくなってきます。

歯ぐきのいたみがおさまったら、普通の固さの歯ブラシにかえて、徐々に小刻みにふるわせる磨き方にしていきましょう。

■歯ブラシの選び方

歯ブラシをなんとなく選んでいませんか? お口にあわない歯ブラシでごしごし強く磨いても、歯や歯ぐきをいためたり、磨き残しができたりしてしまいます。自分にあった歯ブラシを探してみましょう。

*ヘッドの大きさ

歯並びがでこぼこしていたり、磨き残しが気になる場合は、小さめのヘッドがおすすめです。すみずみまで丁寧に磨くことができます。女性は小さめサイズがあうことが多いようです。ヘッドの横幅が広いものは、歯の面をしっかりとらえてみがくことができます。ご自分のお口の状態や使いやすさで選びましょう。

当院では、予防歯科先進国スウェーデンのテペ歯ブラシをおすすめします。ヘッドが大きく、先のほうが小さいので、奥までよく磨くことができます。

*毛の固さ

ドラッグストアでは、「ふつう」「硬め」「軟らかめ」といった歯ブラシがならんでいますね。口の中が健康なときは、ふつうのものを選びましょう。

軟らかめのものは、歯ぐきにやさしいため、歯ぐきに炎症が起きているときに適しています。ただし、プラークをおとす力は少し弱くなりますので、時間をかけて磨きましょう。

汚れを落とす力が一番強いのは、硬めのものです。ですが、硬い毛の歯ブラシは、力をいれすぎると、歯や歯茎を傷つけるので注意が必要です。歯みがきは力をいれてごしごし磨く必要はありません。歯ブラシの毛先が、歯の表面や歯とはぐきの境目に触れるように、小刻みに優しく動かしてあげるのがこつです。

*電動歯ブラシ

電動歯ブラシは、歯ブラシ部分が細かく振動してプラークを除去してくれるものです。木更津きらら歯科では、超高速振動でお口の中に水流を起こす音波水流タイプの電動歯ブラシをおすすめします。

プラークを落とす効果は手で磨く歯みがきの10倍にもなり歯周病対策にも適しています。インプラントや、治療した歯、歯ぐきの弱い方にもおすすめできます。

どんな歯ブラシが自分にあっているかわからないときは、ご相談ください。歯科医師、歯科衛生士が、患者さまのお口にふさわしい道具と歯みがき方法をお伝えいたします。

■おすすめ歯みがき剤

みなさんはどんな歯みがきを使っていますか? ドラッグストアでは様々な歯みがき剤が並んでいます。お気に入りの歯みがき剤で丁寧にブラッシングすることによってプラークがとりのぞかれ、つきにくくなり、むし歯や歯周病予防にとても効果があるんです。

また、色素沈着物をとりのぞいて歯の本来の白さを守ってくれたり、口臭を予防するという効果もあるんですよ。大切なのはブラッシングです。今日は、当院のおすすめ歯みがき剤をご紹介します。

*TOOTH & PEACE

こちらは木更津きらら歯科が監修した歯みがき、TOOTH & PEACEです。

TOOTH & PEACEは、からだに優しいオーガニックな成分を中心にして開発しました。敏感な粘膜でおおわれたお口の中にいれても、刺激が少なく、丁寧なブラッシングを気持ちよく行うことができます。

リラックス効果や、質のよい眠りに効果が期待される、カンナビジオールオイルを配合され。またからだによい植物由来の成分、そして菌のバランスを整える乳酸菌も含まれています。ほんのりとした優しい香りも特徴です。

刺激の強い成分のはいった歯みがき剤で、なんとなく磨いたような気になってしまうのではなく、丁寧なブラッシングの歯みがきタイムをぜひ楽しんでください。

TOOTH & PEACEのご購入はこちら

*リナメルホームケアペースト

リナメルホームケアペーストは、プラークやステインをつきにくくしたいと考える方におすすめしたい歯みがきです。

リナメルホームケアペーストには、薬用成分のナノ粒子薬用ハイドロキシアパタイトが、配合されています。ハイドロキシアパタイトの効果は大きくわけると3つあります。

ひとつめは、歯の表面についた歯垢をとりのぞく効果。ふたつめは、歯の表面の細かい傷を修復し、なめらかにする効果。歯の表面が滑らかになると、プラークやステインがつきにくくなります。みっつめは、歯から溶けだしたミネラルを補う効果。再石灰化を促し、健康な歯をつくります。

リナメルホームケアペーストの、ハイドロキシアパタイトの修復作用による滑らかさは、歯の美しさにもつながります。きれいな歯を保ちたい方にもおすすめです。

*ジェルコートFとコンクールF

高い殺菌力で、むし歯・歯周病の原因となる細菌を殺菌してくれる歯みがき剤が、ジェルコートFです。ジェル状の歯みがき剤で、発泡剤は含まれていません。泡立てて磨いたような気持ちになるのではなく、磨いている部位を確認しながら、ていねいにブラッシングをすることができます。

またジェル状のため、歯のすみずみまで、フッ素でコーティングされることになり、むし歯や歯周病予防にも効果が期待できます。うがいができる方なら、お子さまやご高齢者にも安心してお使いいただけます。

コンクールFはジェルコートFと同じ、高い殺菌力のある薬用成分が配合されたマウスウォッシュです。むし歯の発生や進行、歯肉炎の予防し、口臭予防にも効果が期待できます。水で薄めてぶくぶくうがいをするタイプのマウスウォッシュで、コスト的にもお得です。

歯みがきは、ただ磨くのではなく、プラークをとりのぞき、きちんと磨けているかが大切です。きちんとプラークをとりのぞくことで、歯周病はかなり予防できるんですよ。

お口の中は、歯の数や大きさ、強さ、歯並びなどひとそれぞれです。気になることがありましたら、お気軽にご相談ください。

いかがでしょうか。歯みがきで大切なのはブラッシング。木更津きらら歯科のおすすめするのは、からだに優しい成分の歯みがき剤です。丁寧なブラッシングで、お口の健康を守っていきましょう。

詳しく読む →

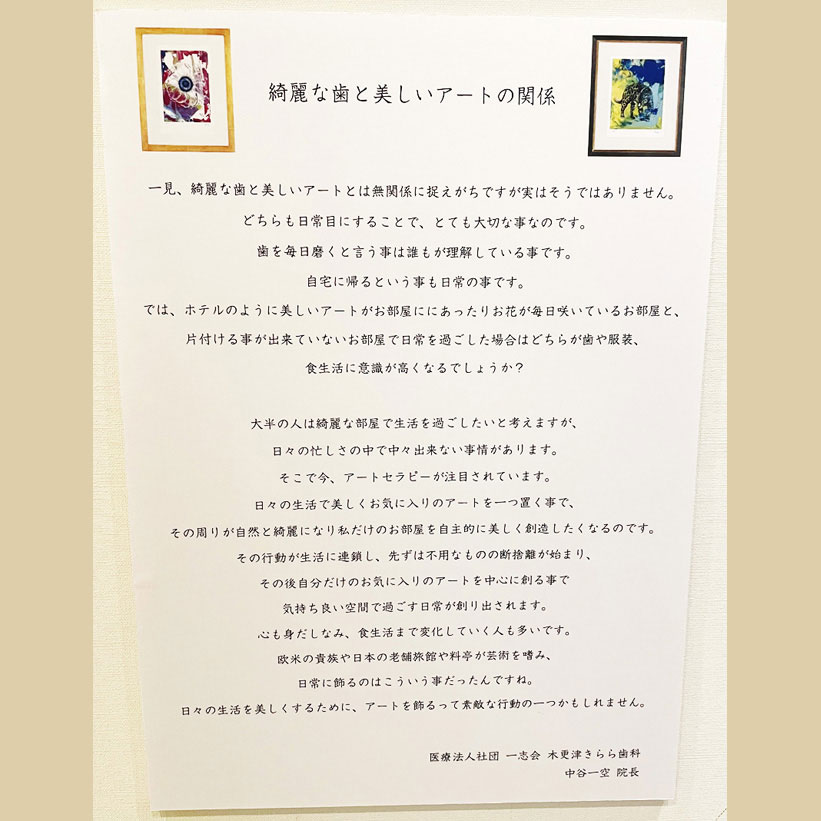

アートと医療

木更津きらら歯科の待合室では、画家のBUNTA iNOUEさんの作品を展示しております。懐かしいような夢の中のできごとのような、BUNTA iNOUEさんの世界をご堪能ください。

アートと医療の関係というと、闘病中の患者さまの心の癒しにつながる作品の掲示や、患者さまご自身の芸術体験を治療につなげるセラピー的な治療技法が思い浮かびます。実は、アートと医療の関係はそれだけにとどまらず、世界的に多彩な広がりを見せているんです。

■美術館訪問を「処方」する

2018年、カナダの美術館と医師会が提携し、治療の一環として美術館訪問を処方するという試みが行われました。2019年には台湾の博物館が台湾市立連合病院を連携し、認知症の方と介護にあたられている方に「博物館処方箋」の発行をはじめました。日本では東京都美術館が認知症の方を対象にした鑑賞プログラムを行っています。

東京都美術館のアート・コミュニケーション事業

「Creative Ageing ずっとび」

■英国のArts in Health

英国では、政府の戦略の元に、医療の場で美術・音楽・演劇や工芸・写真などの様々なアート活動がArts in Healthという概念で行われています。歴史的には、第2次大戦後に負傷者の慰安のために行われた楽器演奏を率いたプロジェクトが最も古いArts in Healthの活動と言われています。その後、病院内の壁画や美術作品の掲示、ダンスや音楽を用いたアート活動が広がり、その効果の検証も行われています。

■病院とアート

大学の付属病院では、病院であると同時に研究・教育機関でもあるからか、アートをとりいれる事例が多くみられます。

東京都立小児総合医療センター

子供たちが長い通路を歩いて不安を感じないように、ストーリー性のある壁画をとりいれています。

茨城県立こども病院

子供たちが苦手なCTスキャナ検査室を、海底探検に見立てて緊張感を解きほぐすデザインで設えています。

東京都立健康長寿医療センター緩和ケア病棟

病室に閉じこもりがちなご高齢の患者さまが、病室から出るきっかけとなったのは自然の風景の大絵画でした。

近畿大学病院

学生による展覧会や舞踊公演、患者のための造形ワークショップ、壁画制作、患者と職員のコミュニケーションの可視化など、幅広いアート活動を展開しています。

■暮らしとアート

このように、世界的に医療の場にアートをとりいれる研究が進んでいます。毎日の生活にとりいれることもできます。美しくお気に入りのアートを一つ置くことで、そのまわりを自然ときれいにしたり、お部屋を居心地よく整えたりしたくなります。気持ちの持ち方や、身だしなみ、食生活が変化していく人もいます。自分と、自分の暮らしを大切にする意識が高まり、ご自身の健康にも注意が行き届くようになります。

その結果、歯みがきやむし歯・歯周病予防の意識も高くなるというわけなんです!

1枚の絵には、自分の気持ちを解放し、自信を持たせてくれたりなにかの行動をするきっかけをくれる効果があるのかもしれません。お気に入りの1枚の絵と出会えたら素敵ですね。

画狂人 BUNTA iNOUE

画家の金子國義氏に師事後、1998 年から画家としての活動を開始。キャラクターデザインや空間美術、 各企業とのコラボレーションなど多方面で活躍しながらも、画家として描き続ける姿勢は、「画狂人・葛飾北斎」にも近いと言われている。

京都名刹妙光寺の襖絵、河口浅間神社で奉納式が行われた「富士山龍神降臨図」を製作。三谷幸喜脚本 連続人形活劇「新・三銃士」(NHK)でキャラクターデザインを担当し、放送文化基金美術個人部門賞受賞。

井上文太 BUNTA iNOUE officialsite

詳しく読む →

ドライマウスは万病の元

お口の中が乾燥してしまうドライマウス(口腔乾燥症)は、口腔内や全身の健康に様々な悪い影響を与える可能性のある症状です。口が乾くことが万病の元になってしまう、そんなことがあるんでしょうか?

■ドライマウスの症状

口の中がかわいて、ネバネバした感じがします。舌が張りつくように感じたり、唇がくっついて開けにくくなったりします。ドライマウスの状態になっていると、乾いたものが食べにくい、話しにくい、口内炎ができやすくなる、口臭が強くなるなど、生活にも不便さを感じるようになります。

■唾液の働き

健康なお口の中は、唾液で潤っています。唾液にはいろいろな役割があります。

- お口の粘膜を保護する

- 食事や会話をスムーズにする潤滑剤となる

- 食べカスを洗い流す

- 口腔内の水分量を調節する

- 口腔内の酸性・アルカリ性に傾かないように調整する

- 細菌の活動を抑える

- 消化を助ける

- 傷の治癒を促す

- 食事によって溶け出した歯のエナメル質を再石灰化する

唾液にはこんなに様々な働きがあるのです。ドライマウスの状態は、むし歯を防ぎ、消化を助け、免疫機能をもつ唾液が働かなくなるということなんです。

■ドライマウスが引き起こす不調

ではドライマウスはどんな不調を引き起こすのでしょうか。

- 虫歯や歯周病のリスクが高まる

- 口臭がひどくなる

- 口の中に痛みを起こしやすくなる

- ものが飲み込みづらくなり、消化も悪くなる

- 風邪などの感染症にかかりやすくなる

- 誤嚥性肺炎を起こしやすくなる

- 味覚障害を起こしやすくなる

口が乾くというだけでなく、細菌の繁殖によりむし歯や口臭、誤嚥性肺炎のリスクまで高くなってしまうのです。

■ドライマウスの原因

年をとると口が乾きがちになることが多いのですが、生活習慣も関係しています。過剰なストレスや喫煙は唾液の分泌を低下させます。服用されているお薬の副作用も考えられます。口呼吸をしているとお口の中が乾いてしまうのはご想像いただけますよね。糖尿病や腎不全といったご病気はドライマウスを起こしやすくなります。またずっとパソコンやスマホに向かっていて、会話をする機会が極端に少ないと唾液がでにくくなったりもするんですよ。

■ドライマウスの改善

生活習慣に起因するドライマウスでしたら、ご自身で改善することができます。

- 口の中を乾燥させる喫煙・アルコール・カフェインを控えめにする。

- かみごたえのある物も食事に取り入れ、よく噛んで食べ唾液の分泌を促す。

- 鼻呼吸を心がける。

- ストレスを溜めすぎないように!

- 規則正しい、健康的な生活を心がける。

- 部屋の中が乾燥しないようにする。

- 顔の筋肉を使って話したり歌ったりしましょう。

- キシリトールガム、お口の保湿ケア用品もおすすめです。

木更津きらら歯科では、訪問診療の際に、唾液腺や歯ぐきのマッサージ、口の筋肉や舌の運動といったことをお教えしています。また口腔内の菌質を整える「L,ロイテリ菌」タブレット、Bio Gaia プロデンティスをご紹介しています。

健康的に唾液が分泌されていると、お口の中はさわやかに潤って気持ちがいいですよ。なんだか口の中がネバネバしているな・・・ と思ったら少し気を付けてみてください。

詳しく読む →

美容と健康に効果あり!「あいうべ体操」

舌や口元の筋肉を鍛える「あいうべ体操」は美容と健康に効果あり。★鼻呼吸が楽になる ★お顔のたるみやしわ改善 ★脳の血流アップ ★お口のリラックス が期待できるんです。

■お口の周りの筋肉が衰えていませんか?

口の周りの筋肉が衰えると、免疫系がうまく働かなくなったりお顔がどんよりしたり、いいことありません。お口のまわりの筋肉を鍛えるとどんな効果があるのでしょうか?

口呼吸より鼻呼吸

口呼吸をしてしまうのは、舌やお口のまわりの筋肉がたるんでいることが原因です。口をあけて呼吸する習慣は、免疫異常をもたらし口臭が強くなりやすいのです。のどや鼻の粘膜に負担がかかり口腔内に雑菌が繁殖し、免疫系の働きが阻害されます。お口のまわりの筋肉を鍛えることで、鼻呼吸が楽にできるようになってきます。

お顔のたるみやしわ改善

お口のまわりの筋肉を鍛えることで、表情が明るくなりますよ。引き締め効果やリフトアップ効果が得られます。顔や首の血行が促進されるため、むくみの解消にもつながるんです。

脳の活性化

舌の筋肉には、脳に直接つながっているものがあります。舌を動かすことは脳を刺激することになるのです。脳の血流をアップさせ脳を刺激し、活性化します。

お口のリラックス

「かみしめ」や「食いしばり」までいかなくても、お口のまわりに不自然に力がはいって上の歯と下の歯が接触する癖のある方がいらっしゃいます。この癖を”Tooth Contacting Habit”(歯列接触癖)、TCHといいます。顎関節へ負担がかかって、知覚過敏や、歯や被せものの破損につながりかねません。あいうべ体操は、お口のまわりの筋肉を鍛えると同時に、筋肉をリラックスさせてくれる効果もあるのです。

■あいうべ体操

お口の周りの筋肉を効果的に鍛えるストレッチをご紹介しましょう。

(1)~(4)を1セット、これを1日30セットやってみましょう。大きく口を動かし、ゆっくりと行うのがポイントです。痛みのある方はできる範囲でかまいません。お風呂にはいったときでもお試しください!

あいうべ体操を続けるとまず表情が違ってきますよ。口呼吸を鼻呼吸に改善したいという方、アンチエイジングに取り組みたいという方は、ぜひとりいれてみてください。

詳しく読む →

花粉症で歯が痛い?

その歯の痛み、原因は花粉症かもしれません。この季節、花粉症にお悩みの方もいらっしゃることと思いますが、そんなことがあるのでしょうか?

■花粉症の季節

くしゃみや鼻水が止まらなくなったり、目や肌がかゆくてたまらなくなったりする花粉症。それだけでもつらいのに、花粉症の症状と同時に、歯の痛みを感じる方も、実は少なくないのです。それは鼻の周りの空間、副鼻腔の炎症が関係しているのです。

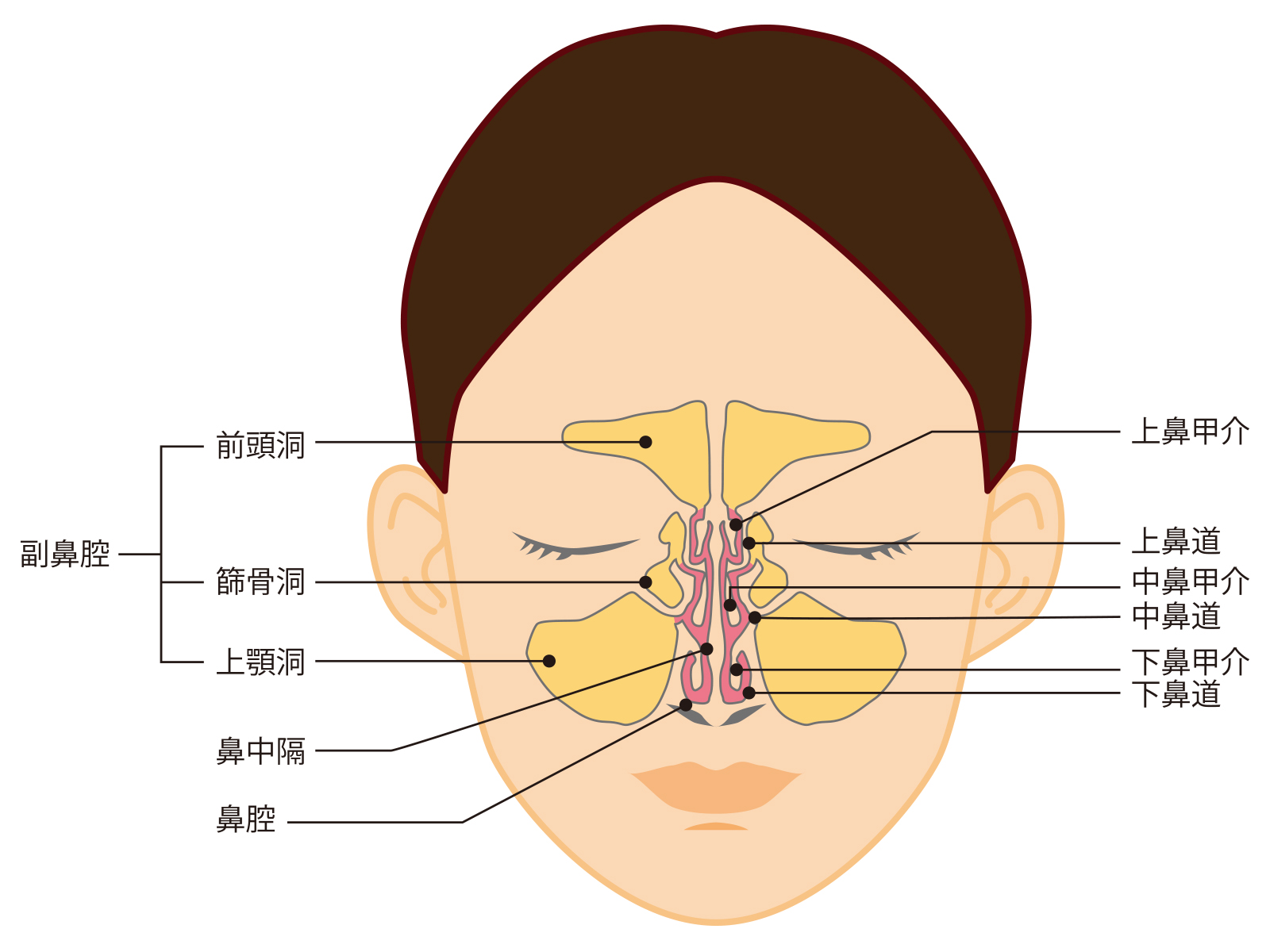

■鼻の仕組み

鼻の穴の中のことを「鼻腔(びくう)」といいます。鼻腔のまわりには、骨で囲まれた空洞部分が左右それぞれ4個ずつ、合計8個あり、鼻腔とつながっています。 この空洞部分を「副鼻腔」といいます。

鼻腔では、粘膜のひだによって、吸い込んだ空気を温めたり加湿したり、ほこりを取り除くといった役割を担っています。

副鼻腔は、顔、頭の骨の強度と形を維持しながら骨の重量を軽減しています。顔面への衝撃をやわらげたり、鼻粘膜の乾燥予防や空気ろ過に関わっていると言われています。副鼻腔の粘膜の線毛はウイルスやホコリを除去して外へ追い出す働きを行っています。

■花粉症による副鼻腔炎

副鼻腔炎は、この鼻腔に細菌が感染して炎症が起きている状態です。花粉症で鼻の炎症が起きると、上顎に近い副鼻腔の粘膜が腫れることがあります。

■副鼻腔炎による歯の痛み

炎症を起こした副鼻腔の粘膜が腫れて、上の奥歯などを圧迫して痛みを感じることがあります。これが花粉症による歯の痛みの正体です。むし歯とは原因が異なる痛みです。

■むし歯の痛みとの違い

副鼻腔炎が原因で歯痛を感じ場合、むし歯や歯周病とは異なる特徴があります。

- ふだんから痛む

なにもしていなくても常に痛みを感じる状態になります。副鼻腔が炎症をおこし、歯根や神経が圧迫されることによる痛みだからです。むし歯でしたら、冷たいものが沁みるとか、噛んで圧力がかかったときに痛むので、そこが大きく違います。 - 痛むのは上の奥歯

鼻が詰まっていたり鼻水がでていたりするときに上顎の奥歯に痛みを感じる時は、細菌が入り込んで神経が圧迫されている場合があります。 - 歯が浮いた感じがする

歯の根が圧迫されているため、歯が押し出されているような、浮いた感覚があります。 - 頭痛がする

鼻のまわりの骨で囲まれた空間は、炎症が起きると広範囲にわたり神経を圧迫することになるので、頭が痛くなることがあります。 - 頭を動かすと痛む

走ったりジャンプしたり、階段の上り下りで頭がゆれたり、頭を下げるような行為をしたときに痛みを感じるなら、副鼻腔に炎症が起きている可能性があります。鼻腔に溜まった膿が動いて、神経を刺激しているのです。 - 目の奥に圧迫感を感じる

鼻の周りの空間に膿がたまって、目の周りや目の奥、鼻が圧迫されるような感覚を感じることがあります。

■副鼻腔炎の診断

その痛みがむし歯によるものなのか、副鼻腔炎によるものなのかは、レントゲンやCTの撮影で診断します。もしむし歯で痛みが出ているのなら、神経を抜くような治療(根管治療)が必要なくらいまで進行していることが考えられます。

原因が副鼻腔炎なら、抗生物質の服用で炎症が治まれば改善されることが多くあります。原因が特定されれば耳鼻咽喉科の診察を受けるなどの対策をたてることができます。

花粉症の季節の歯痛は、副鼻腔炎が原因であることも考えられるのですね。鼻炎のある人にもおこりやすい症状です。むし歯であれ副鼻腔炎であれ、はやめに原因をつきとめて、悪化する前に治療しましょう。

詳しく読む →

ランチタイムの歯みがき

みなさん、お昼ご飯のあとに歯みがきしてますか? 歯みがきは、食べたら行うのが一番いいのです。食事のあとだけでなく、おやつや夜食、甘い飲み物などをお口に含む度に、歯みがきするのがベストです。

■脱灰と再石灰化

お口の中に残った食べカス。虫歯の原因菌であるミュータンス菌は、水には溶けないネバネバしたプラークと呼ばれる物質をつくり、食ベカスの糖分を分解して酸を作り出します。その酸によって歯のエナメル質からリンやカルシウムが溶け出すことを「脱灰」と言います。

お口の中で唾液が正常に働いていれば、唾液の中のリンやカルシウムは歯の表面のエナメル質に戻ります。これを「再石灰化」と言います。酸性に傾いたお口の中が、唾液の緩衝作用によって徐々にもとにもどっていくのです。

■食べカスが大問題なのです

お口の中に残っている食べカスは、歯を溶かす酸を作り出すミュータンス菌の餌になります。歯を守るためには、まずは食べカスを取り除くことが大切なんです。食後すぐに歯みがきをすれば、汚れも落ちやすいのです。

毎食後、食べたら歯みがき、がおすすめです。

■オフィスでの昼歯みがきをおススメするわけ

お仕事中、ランチの後に「昼歯みがき」をすると、歯の健康のためだけではなく、リフレッシュ効果やコミュニケーションにもよい影響が現れます。「昼歯みがきを実践してどうでしたか?」歯みがき剤で知られるライオン株式会社の調査によせられた声をご紹介します。

- リフレッシュできる、気持ちよく仕事ができる!

- リフレッシュでき、午後の仕事を頑張れました

- 仕事に集中できます!

- 午後の仕事にスイッチが入りました

- 安心して人と話せる、笑える!

- 人と話すのが気にならなくなりました

- 会話に自信が持てるようになった!

- 歯がきれいだと安心して笑顔が作れます!

- 美意識が上がった!

- 口の中がさっぱりすると、その後何かを食べるのに抵

- 抗があり、午後の間食が減りました!

- 美意識が全体的に上がりました

- いつも爪楊枝で汚れを取り除いていたけれど、昼歯みがきでその必要もなくなりました(笑)

歯の健康にはもちろん、リフレッシュや眠気対策、口臭対策によりコミュニケーションに積極的になれるなど、働くうえでのメリットを実感しているようです。さらに、間食が減った、美意識が向上したという声もありました。

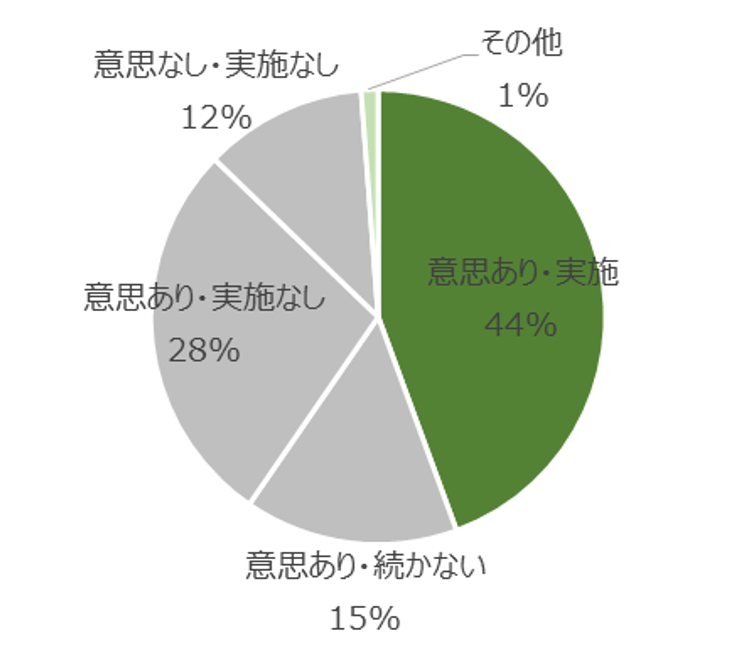

■昼歯みがき実践派は4割強

ライオンの調査によると、「昼歯みがき」を習慣化していたのは4割強の方々。6割近い方がお昼ご飯のあとに歯を磨くことはしていません。多忙、面倒、歯みがきをする場所がない・・・ など理由は様々です。「やる気はあるけれど、なかなか実行できない」「以前はしていたけれど、挫折してしまった」という声もありました。心当たりの方も多いのではないでしょうか。

■食べたら磨く

本当は、食事のあとだけではなく、なにか食べたら磨くのが一番いいのです。とりわけ、甘いおやつには砂糖が多く含まれているので、むし歯のリスクも高くなるのです。

時間をかけて歯みがきするのは一日1回としても、食後に軽く磨くだけでも効果はあります。ぜひマイ歯ブラシをご用意ください! それもハードルが高いようでしたらうがいをするだけでもしないよりはずっといいですよ!

オフィスで歯みがきを行う際は、飛沫が飛び散らないよう工夫したり、洗面所が込み合わないように、洗面所を使用する時間をずらすなどの配慮をしましょう。お互い気を配りながら、昼歯みがきを実践していきましょう。

詳しく読む →

なぜお正月にお餅を食べるのか

木更津きらら歯科は、お正月も休まず年中無休で診療しています。お困りのことがありましたらご連絡ください。

★木更津きらら歯科

千葉県木更津市築地1-4 イオンモール木更津2階

TEL:0438-37-6487(みなむしばなし)

12月30日〜1月3日までの5日間

9:00-17:00

■お正月休み中に、詰め物がとれてしまったら・・・

さて、お正月といえばお餅です。なぜお正月にお餅を食べるのでしょうか? と言いますのも、お正月休み中に、つめものがお餅にくっついて取れてしまう方が時折いらっしゃるのです。お正月早々、あせりますよね。もしお正月休み中に、つめものがとれてしまったら、次のことに注意してお過ごしください。そして放置せずなるべく早く歯科医を受診してください。

*硬い食べ物を避けましょう

不便ですが、できるだけ詰め物が取れた歯を使わないで食事をしてください。他の歯に負担がかかり、他の歯も欠けたり割れたりすることになってはいけません。なるべく軟らかいものを食べるようにしましょう。

*熱いもの、冷たいものを避けましょう

熱いものや冷たいものは、しみることがあります。

*自分でくっつけようとしない

無理におしこんだり、接着剤でくっつけようとしないでください。歯や歯ぐきを傷めたり炎症の原因になりかねません。

*詰め物は捨てないで

詰め物はとっておいて、受診時にお持ちください。再度装着できるかもしれません。

*放置しないでください

詰め物がとれてしまったところを放置していると、熱いものや冷たいものといった刺激で痛みを感じたり、神経や周辺の組織を傷めたりします。放っておかず、すぐ歯科医を受診してください。

■なぜお正月にお餅を食べるのか

お正月にお餅を食べる風習が、いつからはじまったのかは、さかのぼるとあまりよくわかっていないそうです。

ただ平安時代には、正月に、1年の健康を祈って堅いものを食べる儀式「歯固めの儀」があったと伝えられています。鏡餅、栗、かや、大根、串柿、かぶ、するめ、昆布などを食べたそうです。堅いものを食べることができる歯が、健康につながると、平安時代の人も経験的に知っていたのかもしれません。

■「歯」の夢は転機を表す

お正月早々、歯でお悩みになることになってしまった方、2023年はよい年になりそうですよ。初夢占いでは、「歯」の夢は転機を表すのだとか。詰め物がとれてしまうのはそれまでのやり方があわなくなってきたことを意味するのだそうです。きちんと治療して、新しい年を始めましょうね。

皆さま、2023年は、定期検診に通い、悪いところはきちんと治療し、歯みがきで普段のケアをしっかりと、歯周病を予防して、よい年にいたしましょう。本年中はお世話になりました。 来年もどうぞよろしくお願いいたします。

詳しく読む →

りんごをかじると、歯ぐきから血が出ませんか?

歯みがきのときに歯肉から出血するのは、典型的な歯肉炎の症状です。歯肉炎は、歯周病の前段階です。その症状を、「りんごをかじると、歯ぐきから血が出ませんか?」という印象的なフレーズで伝えたのは、昭和40年代の歯みがき会社のCMです。

昭和50年代にはいって、現在のような歯周病治療が行われるようになりましたが、それも大学病院や限られた歯科医療機関のみでのこと。この歯みがきのCMは当時かなり画期的だったと言えそうです。

歯みがきの際に、軽く出血が見られる程度なら、フロスや歯間ブラシを使ってきちんと歯みがきすることで、歯ぐきがひきしまり基本的には健康な状態にもどっていきます。歯と歯ぐきの境目にプラークがたまっていないか、たまっていたらきれいにとりのぞくために、歯科定期検診をぜひご活用ください。

■りんごのお話

今日は歯周病ではなくりんごのお話です。“An apple a day keeps the doctor away.” イギリスには「1日1個のりんごを食べていれば医者にかからなくて済む」ということわざがあるそうなんですよ。

*風邪をひいたとき

りんごのほとんどの成分は、水分です。そして角砂糖14個分ほどの糖質を含みます。風邪をひいて熱があるときには、食欲がなくなり、小さい子供さんは低血糖の状態になりやすくなります。りんごの水分と糖質は、エネルギーの補給源として役に立つのです。

*整腸作用

りんごには不溶性食物繊維と水溶性食物繊維の両方が含まれています。腸の働きを整え、便の排出を助けます。お通じがよくなるんですね。食物繊維は善玉菌の増殖を促すため、腸内環境の改善も期待できます。すりおろしたりんごは赤ちゃんにも優しく作用してくれます。

*高血圧の予防に

りんごに多く入っているカリウムには、ナトリウム(塩分)を体外に排出する作用があり、この働きが血圧の上昇を防いでくれます。また、りんご繊維の一つであるペクチンも同じような働きをします。

*貧血の予防に

りんごに含まれているビタミンC等は、鉄分の吸収を高めます。ジュースにしたリンゴは胃液の分泌を促し、鉄分の吸収を助けてくれます。また、リンゴ酸をはじめとする有機酸は、貧血の予防に効果があります。

*りんごポリフェノール

りんごには、ポリフェノール成分が多く含まれています。りんごポリフェノールは、動脈硬化を抑制する作用、花粉症やアトピー性皮膚炎などのアレルギー症状を抑える作用、むし歯の原因となる歯垢形成酵素の働きを阻止する作用、肌を白くする作用などが知られています。皮に近いところにも多く含まれていますよ。

今では一年中おいしいりんごが食べられますが、りんごの旬は11月から2月頃。今がりんごのおいしい季節です。季節の食物をおいしくいただいて、健康なからだを作りましょう。

詳しく読む →

噛む力

お口まわりの筋肉の発達は、「食べる」「話す」「呼吸する」など全身の健康やコミュニケーションにまで影響をおよぼします。そしゃく力の低下は日本人全体として注意しなければならない問題です。

■弥生時代から現代まで、1食あたりの咀嚼回数の変化

弥生時代から現代まで、1回の食事で噛む回数は変わってきたのか? 面白いことを研究された方がいらっしゃいます。神奈川歯科大学元教授の齋藤滋先生と食文化史研究家の永山久夫先生です。学生さんが被験者となり、それぞれの時代の食事を食べてもらい測定したそうです。すると驚きの結果が・・・!

- 弥生時代 3990回

- 鎌倉時代 2654回

- 江戸の前期 1465回

- 昭和の初期 1420回

- 現代 620回

引用:『よく噛んで食べる 忘れられた究極の健康法』齋藤滋、生活人新書

現代の私たちは1回の食事につき600回程度しか噛んでいないのですね。数字としてあらわれると明確です。

■軟らかい食べ物が好まれる傾向

「噛む力」が弱くなる要因のひとつは、軟食化の傾向です。日本医師会が8月に1万人の方を対象に行った調査でも、現代人は硬い食べ物を避ける傾向にあると明らかです。

日本歯科医師会「歯科医療に関する一般生活者意識調査」2022年11月7日

全体の2人に1人が「硬い食べ物より柔らかい食べ物が好き」(47.0%)、4人に1人が「子どもの頃から硬い物を食べる習慣があまりなかった」(25.1%)と答えました。

■若い人の口腔機能

特に若い人の回答に少し驚きました。70代より、10代のほうが、「軟らかいものが好き」と回答した人が多かったのにはちょっとびっくりです。また10代の半数近くの方が、食べこぼしや滑舌の悪さなどの口腔機能の問題を経験しているのだそうだです。「硬い物を食べるときに噛み切れないことがある」のも10代が一番多いです。「食事で噛んでいると顎が疲れる」とおっしゃる方も半数以上いらっしゃるのです。

日本人のお口の中に何が起こっているのでしょうか? 若い人の口腔機能はもしかしたら私たちの思っている以上に未発達なのではないでしょうか。

■噛む力が弱くなると

「噛む力」の低下は、口のまわりの筋肉や顎の骨の未発達につながり、歯並びの乱れや顎関節症を起こすリスクとなってしまいます。食物繊維が多く含まれている歯ごたえのある食べ物や、肉などよく噛んで食べる必要があるどタンパク質を多く含んだ食べ物の摂取量の低下につながり、栄養の偏りやひいては運動機能の低下にもつながっていきます。

お口のまわりの基本的な機能がじゅうぶん発達しないまま年齢を重ねると、全身の衰え(フレイル)を感じる時期も早くなります。お口の機能が健やかに働いていることは、全身の健康だけでなく将来の健康にも大きく関わっているのです。

詳しく読む →

「糖尿病」「唾液」「自分の歯」

「糖尿病」「唾液」「自分の歯」は、お口の健康と全身の健康の関係をあらわすキーワードです。

日本歯科医師会が1万人の方を対象とした「歯科医療に関する一般生活者意識調査について」という調査結果を発表しました。

「歯科医療に関する一般生活者意識調査について」

90%以上の方が、全身の健康維持とお口や歯の健康は関係あると認識していらっしゃるのに、具体的にどういうことなのかいまひとつ明確な知識をお持ちでないという結果が明らかになっています。

ひとつまえの記事では「循環器」「感染症」「認知症」についてご紹介しました。今日は、「糖尿病」「唾液」「自分の歯」のお話です。

■糖尿病

糖尿病になると歯周病になりやすく、歯周病になると糖尿病になりやすいのです。歯周病の治療をすると血糖コントロールが改善するという研究成果も数多く報告されています。

糖尿病は、『インスリンの作用不足が慢性高血糖の状態をおこし、特有の合併症や動脈硬化を進行させる病気』です。糖尿病の合併症としては、目の病気、神経の障害、腎臓の病気、動脈硬化、心筋梗塞や脳卒中がよく知られていますが、歯周病は「第6の合併症」とも言われており、糖尿病の方は歯周病の進行が著しく早くなるのです。

一方で、歯周病が糖尿病のリスクを高めることもわかっています。歯周病に感染し毒素が体内に侵入しやすい状態になっていると、からだが毒素を排除しようとしてインスリンの作用を妨げる悪玉物質を作ってしまうのです。

逆に、歯周病をきちんと治療すると糖尿病も改善するケースがあることが明らかになってきました。

■唾液

全身の健康に大きく関係のあるお口の中の働きものが、「唾液」です。唾液には多くの成分が含まれています。食事で酸性に傾いたお口の中を中性にもどしたり、歯の脱灰を修復したり、病原菌の感染や侵入を防ぐ抗菌作用もあります唾液には様々な機能があります。

- お口の粘膜を保護します。

- 食べかすや細菌を洗い流してくれます。

- 口腔内のphバランスを保ってくれます。

- 消化を助けます。

- 唾液に含まれている成分は傷の修復を助けます。

- 歯のエナメル質の再石灰化を促し、むし歯のリスクを軽減します。

- 潤いを保ち乾燥による細菌感染から守ってくれます。

- 抗菌作用があります。

唾液は健康的な唾液はとてもさわやかですよ。

■20本以上自分の歯を保っていればおいしく食べ続けられ、健康長寿につながること

20本以上の歯があれば、食生活にほぼ満足することができると言われています。食べ物をしっかり噛むことができれば全身の栄養状態も良好になりますし、よく噛むことで脳が活性化され、認知症のリスクが軽減するという調査結果も出ています。

高齢になり20本の歯を保てなかったとしても、お口の中の状態を大切にして、自分にあった義歯(入れ歯)などを使用しすることで20本あるのと同程度の効果が得られます。高齢社会においては、健康寿命を延ばすためにお口の健康はとても大切なんです。

現代の歯科医は、むし歯を治すだけでなく、患者さまの全身の健康を視野にいれてお口の健康から皆様の健やかな暮らしを守りたいと考えています。かかりつけ歯科医を持ち、お口と歯の健康に気を配ってあげてください。

詳しく読む →

カテゴリ一覧

新着一覧

- 25/07/03

- 八重歯はマウスピース矯正で治せる?治療期間や費用も

- 25/06/30

- 歯科で行うレーザー治療

- 25/06/29

- 歯の欠けや折れについての治療法

- 25/06/26

- 横向きに生えた親知らずの抜歯の必要性!抜き方も解説!

- 25/06/19

- 矯正治療後に後戻りが起こる原因とは?予防法と対処法も

- 25/06/12

- 口臭の原因とは?歯科医院で行う口臭治療と自分でできる対策も

- 25/06/05

- 歯科衛生士の仕事のやりがいは?お口の健康を支える仕事の魅力

- 25/05/31

- 木更津きらら歯科監修の歯みがき剤がバージョンアップ!「TOOTH & PEACE CLEAR」

- 25/05/30

- 歯を強くするサプリメントは? 栄養面からお口の健康を考える

- 25/05/29

- 子どもの歯並びが悪いままだと!リスクと矯正したほうがよい歯並び

- 25/05/22

- マウスピース矯正で歯を削るのはどうして?メリットや注意点も

- 25/05/15

- MFT(口腔筋機能療法)とは?子どもの歯並びが悪くなると行う内容

- 25/05/08

- 何歳まで歯科衛生士として働ける?需要が高い理由も解説!

- 25/04/30

- 【口腔の健康が全身に与える影響とは?】木更津きらら歯科理事長中谷が解説

- 25/04/24

- 歯周病の初期症状とは?見逃しがちなサインと予防法

- 25/04/17

- マウスピース矯正ですきっ歯の治療はできる?費用や治療期間も

- 25/04/10

- プレオルソとは?メリットや治療できないケース、費用も

- 25/04/04

- ご自分をメインテナンスするためのVIPルームを新設しました

- 25/04/03

- 歯科衛生士に向いているのはどんな人?適性を解説

- 25/03/31

- 木更津きらら歯科のホワイトニング