木更津きらら歯科ブログ

「お口のコンサルタント(当院の歯科医師)」による、生涯安心して健康な歯で暮らしていくためのマメ知識をご紹介いたします。

歯周病

歯周病の初期症状とは?見逃しがちなサインと予防法

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 歯周病は、歯を支える歯茎や骨に炎症を起こす病気で、日本人が歯を失う最大の原因とされています。初期の段階ではほとんど自覚症状がないため、気づかないうちに進行していることも少なくありません。

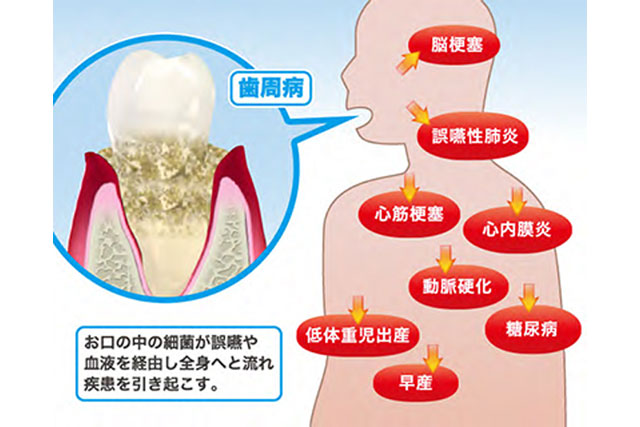

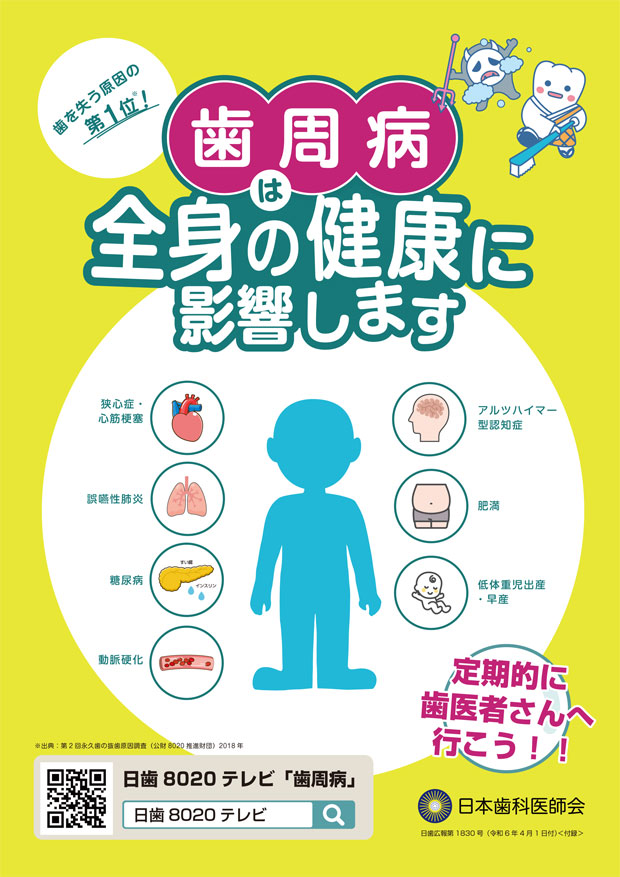

また、歯周病は口腔内の問題だけでなく、全身の健康にも悪影響を及ぼす可能性があると報告されています。

この記事では、歯周病の初期症状から早期治療が大切な理由、予防法までくわしく解説します。歯と身体の健康を守るために、ぜひ参考にしてください。

歯周病は、歯を支える歯茎や骨に炎症を起こす病気で、日本人が歯を失う最大の原因とされています。初期の段階ではほとんど自覚症状がないため、気づかないうちに進行していることも少なくありません。

また、歯周病は口腔内の問題だけでなく、全身の健康にも悪影響を及ぼす可能性があると報告されています。

この記事では、歯周病の初期症状から早期治療が大切な理由、予防法までくわしく解説します。歯と身体の健康を守るために、ぜひ参考にしてください。

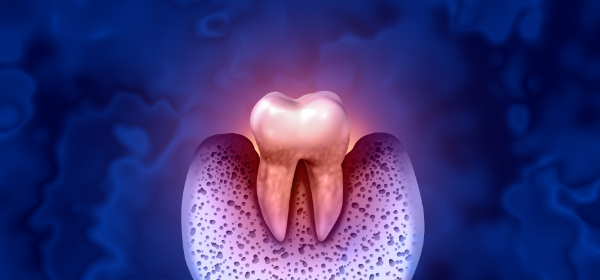

歯周病とは

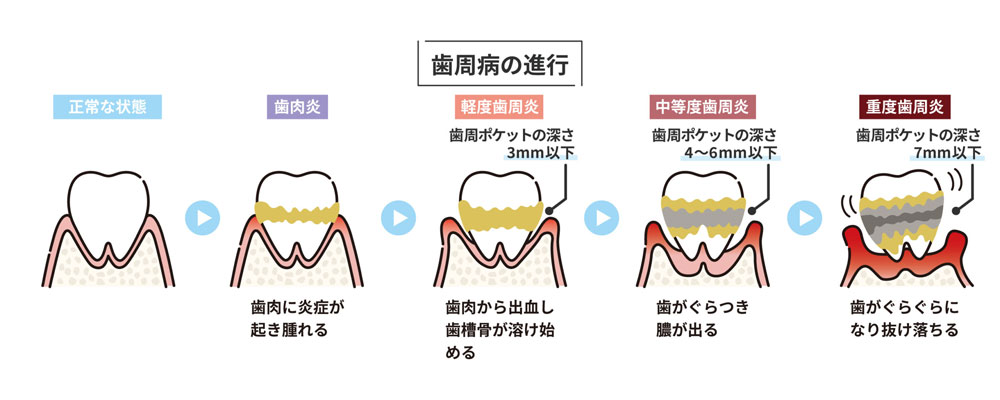

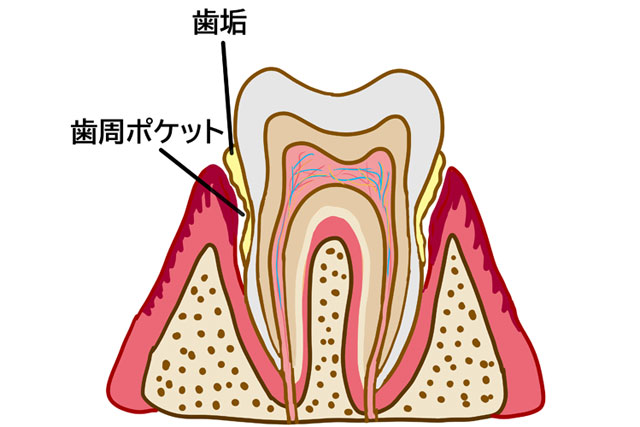

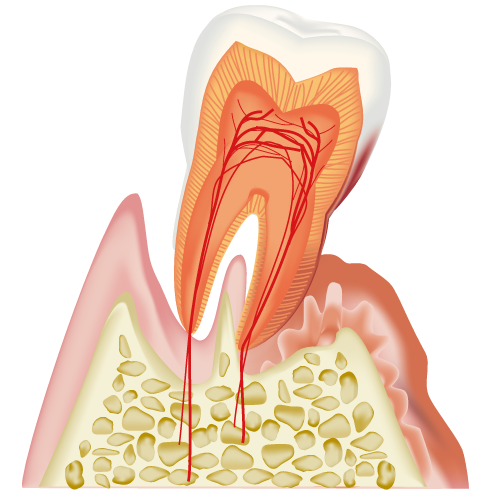

歯周病とは、歯と歯茎の境目にある歯周ポケットに細菌が入り込み、歯茎や歯を支える歯槽骨などの歯周組織に炎症を引き起こす病気です。初期段階では歯茎が腫れたり、歯みがきの際に出血したりする程度で強い痛みはほとんどありません。

しかし、進行すると歯を支える組織が破壊され、歯がグラグラし、最終的には抜け落ちる場合もあります。

厚生労働省によると、日本人が歯を失う最も多い原因は虫歯ではなく歯周病です。さらに、歯周病は糖尿病や心疾患、早産などの全身疾患とも深い関係があることがわかってきました。歯や身体の健康を守るためには、歯周病について正しく理解することが大切です。

歯周病とは、歯と歯茎の境目にある歯周ポケットに細菌が入り込み、歯茎や歯を支える歯槽骨などの歯周組織に炎症を引き起こす病気です。初期段階では歯茎が腫れたり、歯みがきの際に出血したりする程度で強い痛みはほとんどありません。

しかし、進行すると歯を支える組織が破壊され、歯がグラグラし、最終的には抜け落ちる場合もあります。

厚生労働省によると、日本人が歯を失う最も多い原因は虫歯ではなく歯周病です。さらに、歯周病は糖尿病や心疾患、早産などの全身疾患とも深い関係があることがわかってきました。歯や身体の健康を守るためには、歯周病について正しく理解することが大切です。

歯周病の初期症状

歯周病は、初期の段階では自覚症状がほとんどないまま進行することも少なくありません。そのため、見逃しやすい初期症状を把握しておくことが大切です。

ここでは、歯周病の代表的な初期症状についてくわしく解説します。

歯周病は、初期の段階では自覚症状がほとんどないまま進行することも少なくありません。そのため、見逃しやすい初期症状を把握しておくことが大切です。

ここでは、歯周病の代表的な初期症状についてくわしく解説します。

歯茎から出血する

歯みがきやフロスを使ったときに歯茎から血が出る場合、歯周病の初期段階である歯肉炎が疑われます。健康な歯茎はブラッシング程度で出血することはありません。出血するのは、細菌によって炎症が起こり、歯茎が痛んでいるサインです。 そのまま放置すると、炎症が歯周組織に広がって歯周病が進行します。歯茎が腫れている・赤くなる

健康な歯茎は、薄いピンク色で引き締まっています。歯茎に炎症が起きると、赤く腫れ、ブヨブヨとした柔らかい状態になります。特に歯と歯の間や、歯と歯茎の境目に違和感を覚えることが多いです。 放置すると症状が悪化するため、見た目に明らかな変化がなくても、違和感があれば歯科医院を受診することが大切です。歯茎がむずがゆい・違和感がある

初期の歯周病では、痛みよりもむずがゆさを感じる場合があります。歯茎の炎症や、細菌による刺激が原因です。なんとなく気になる程度の症状でも、実際には歯周病が始まっている可能性があります。口臭が気になる

歯周病は、口臭の原因になります。歯と歯茎の間のすき間である歯周ポケットに溜まった歯垢や細菌が発酵し、不快なにおいを発生させるのです。本人は気づきにくいことも多く、家族や友人に指摘されて初めて気づくケースもあります。 口臭は一時的なものと思われることも多いですが、慢性的に感じる場合は歯周病の可能性を疑いましょう。初期の段階で歯周病治療を受けたほうがよい理由

歯周病は、初期段階で治療を受けると症状の悪化を防ぎ、大切な歯を守れます。ここでは、初期の段階で歯周病治療を受けたほうがよい理由について、5つの観点から解説します。

歯周病は、初期段階で治療を受けると症状の悪化を防ぎ、大切な歯を守れます。ここでは、初期の段階で歯周病治療を受けたほうがよい理由について、5つの観点から解説します。

重症化を防げる

歯周病が進行すると歯茎だけでなく、歯を支えている歯槽骨にまで炎症が広がり、歯を失う恐れがあります。初期の段階で治療を行えば、症状が進行して重症化するのを防ぐことが可能です。治療期間や費用を抑えられる

歯周病の初期段階で治療をすれば、治療期間や費用を抑えられます。ブラッシングやクリーニングなどの簡単な処置で改善できる場合が多いためです。1〜3回程度の通院で治療が完了することが多いでしょう。 進行すると、ブラッシングやクリーニングのみでは治せません。外科的処置が必要となり、治療費用や通院回数が多くなる傾向にあります。初期段階での治療は、経済的な負担を抑えるうえでも重要です。痛みや不快感を防げる

歯周病が進行すると、歯茎の腫れや出血、歯のぐらつきなどの不快症状が現れるようになります。初期段階では現れる症状も軽度なので、早めに治療を受けると改善が可能です。歯を失うリスクを減らせる

歯周病の初期に治療すると、歯を失うリスクを下げられます。歯周病は、歯を支える組織が破壊され、歯が抜けるリスクのある病気です。初期に治療を受けることで、歯を支える組織にかかるダメージを抑え、生まれ持った歯を保持できます。全身の健康維持につながる

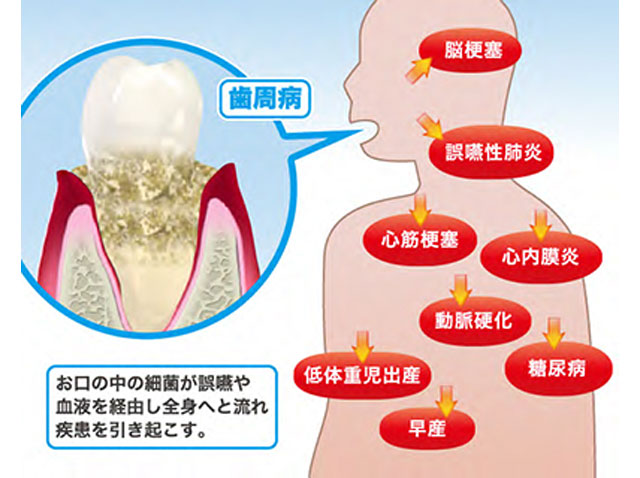

歯周病を放置すると、糖尿病や心疾患、脳梗塞など全身の疾患につながりかねません。例えば、歯周病によって発生する炎症性の物質が、血管内で血栓をつくって血管が狭くなり、動脈硬化を起こす場合があります。動脈硬化は、心筋梗塞や脳梗塞の原因にもなり得ます。 また、糖尿病との関わりがあるとされており、歯周病を治療することで血糖値をコントロールしやすくなったという報告もあります。初期の段階で歯周病を治療して口腔内の健康を保つことは、全身の健康管理にもつながります。歯周病を予防する方法

歯周病は、日々のセルフケアと定期的な歯科医院でのケアによって予防できる病気です。自覚症状が出にくいため、予防を意識した生活習慣を取り入れることが大切です。

ここでは、歯周病を予防するために効果的な方法を紹介します。

歯周病は、日々のセルフケアと定期的な歯科医院でのケアによって予防できる病気です。自覚症状が出にくいため、予防を意識した生活習慣を取り入れることが大切です。

ここでは、歯周病を予防するために効果的な方法を紹介します。

正しい歯みがきを習慣づける

歯周病予防の基本は、毎日の丁寧なブラッシングです。歯と歯茎の境目にある歯垢(プラーク)をきちんと取り除くことで、細菌の繁殖を抑えられます。歯ブラシは毛先が広がっていないものを選び、力を入れすぎず、小刻みに動かすように磨きましょう。 1日に2〜3回、1回あたり2〜3分程度かけて、すべての歯面を丁寧に磨くことが大切です。デンタルフロスや歯間ブラシを使う

歯と歯の間は歯ブラシの毛先が届きにくく、歯垢がたまりやすい部位です。歯ブラシが届かない箇所の歯垢は、デンタルフロスや歯間ブラシを使って取り除きましょう。フロスは歯と歯の間のようなすき間が狭い箇所、歯間ブラシはすき間の大きい部分に使用します。 毎日の歯みがきにデンタルフロスや歯間ブラシを取り入れることで、磨き残しを減らして歯周病の予防効果を高められます。規則正しい食生活を心がける

栄養バランスの取れた食事は、歯や歯茎の健康を支えるだけでなく、全身の免疫力を高めます。特にビタミンCやカルシウム、たんぱく質などは、歯茎の健康維持に欠かせません。 また、だらだら食べ続けると、口腔内の細菌が唾液で流されないため、増殖して歯周病のリスクが高まります。歯周病予防には、食事の時間を決め、間食の回数を減らすことも大切です。禁煙する

喫煙は歯周病の発症や進行を早める大きなリスク因子です。タバコに含まれる有害物質は歯茎の血流を悪化させ、免疫機能を低下させるため、炎症が起きやすくなります。さらに、喫煙者は歯周病の治療効果も出にくいといわれています。 歯周病の予防や治療をするうえでは、禁煙することが望ましいです。タバコを吸っている方は、1本の喫煙本数を減らすことから始めましょう。PMTCを受ける

歯科医院では、PMTCと呼ばれる歯科医院専門のクリーニングを受けられます。歯垢がかたまって歯石になると、自宅でのブラッシングでは落とせません。 PMTCでは、歯科医師や歯科衛生士が専門の機器を使って、自力では落とせない歯垢や歯石を取り除くことが可能です。定期的に歯科医院で検診を受ける

自分では取りきれない歯石や磨き残しを除去し、歯周病の早期発見や早期治療につなげるためには、定期的な歯科検診が欠かせません。歯科医院では、歯ぐきの状態をチェックしたうえで、クリーニングやブラッシング指導を受けられます。 症状がない場合でも、3〜6ヶ月に一度程度は定期検診を受けましょう。早い段階で歯周病を発見できれば、歯科医院でのクリーニングや正しいブラッシングのみで改善できる場合もあるのです。まとめ

歯周病の初期症状として、歯茎の出血や腫れのほか、むずがゆさなどが挙げられます。予防するには、デンタルフロスや歯間ブラシを用いながら日々正しくブラッシングすること、規則正しい食生活を送ることが大切です。

歯周病の初期症状がある場合でも早めに対応すれば、歯を失ったり全身の健康に悪影響を与えたりすることを防げます。少しでも気になる症状があれば、歯科医院を受診しましょう。

歯周病の治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

歯周病の初期症状として、歯茎の出血や腫れのほか、むずがゆさなどが挙げられます。予防するには、デンタルフロスや歯間ブラシを用いながら日々正しくブラッシングすること、規則正しい食生活を送ることが大切です。

歯周病の初期症状がある場合でも早めに対応すれば、歯を失ったり全身の健康に悪影響を与えたりすることを防げます。少しでも気になる症状があれば、歯科医院を受診しましょう。

歯周病の治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

むし歯と歯周病、こわいのはどちら?

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

歯医者はむし歯になったら行くところ、と思っていませんか? お口の中の重大なトラブルは、むし歯だけではありません。歯周病は、日本人の2人に1人がかかっていると言われる重大な病気です。

むし歯

むし歯は歯周病とは全く異なるお口のトラブルで、お口の中の酸が歯をとかしていくというものです。お口の中のむし歯原因菌が、糖分を餌にして酸を作り出すのです。

むし歯の原因

むし歯の原因菌としては、「ミュータンス菌」がよく知られています。ミュータンス菌は、私達が食べ物や飲み物に含まれる糖分を栄養にして増殖します。増殖するときにネバネバのノリのような物質を放出し、歯に強力に付着して、細菌の集合体が形成されます。これがプラークです。同時に乳酸も作り出すので、プラークの中は酸性になり、接触している歯の表面のエナメル質がとけてしまうのです。

むし歯の進行

歯の表面のツヤがなくなったり、変色した程度なら、唾液や歯みがき剤の作用によって傷んだ歯の表面が修復されます。エナメル質まで穴が広がってきたら治療が必要です。放置していると、象牙質まで進行し、さらに進むと、歯の神経(歯髄)まで到達してたいへんな痛みを感じます。最後には歯全体が損なわれ、神経は死んでしまい、歯の根に膿がたまります。

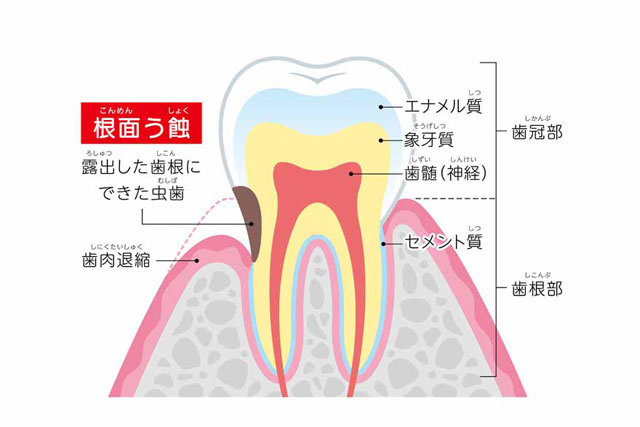

歯の根元が侵されるむし歯は、少し別の問題があります。歯は象牙質の上に堅いエナメル質がかぶさっているのですが、歯ぐきに隠れているところは象牙質が剥き出しになっています。加齢などにより歯ぐきがさがってくると、象牙質が露出します。象牙質はエナメル質よりも非常に酸に弱く溶けやすいため、むし歯のリスクが高くなります。

むし歯の治療

むし歯がエナメル質の表面に限られる初期の場合は、唾液や歯みがき剤の作用で修復する再石灰化を期待することができます。

しかし、むし歯が大きくなると、歯はからだの力で元に戻ることはできません。むし歯部分を削り、詰め物やかぶせものをつける治療を行います。

むし歯が歯髄(しずい)に到達してしまったら、歯髄を除去することになります。「歯の神経を抜く」という事態です。多くは土台をたててかぶせ物をする治療が必要になります。歯髄は神経や血管の集合体なので、除去すると歯に栄養が行きわたらなくなり、歯は残っても脆いものになってしまいます。歯科医はその前に治療したいのです。

歯周病

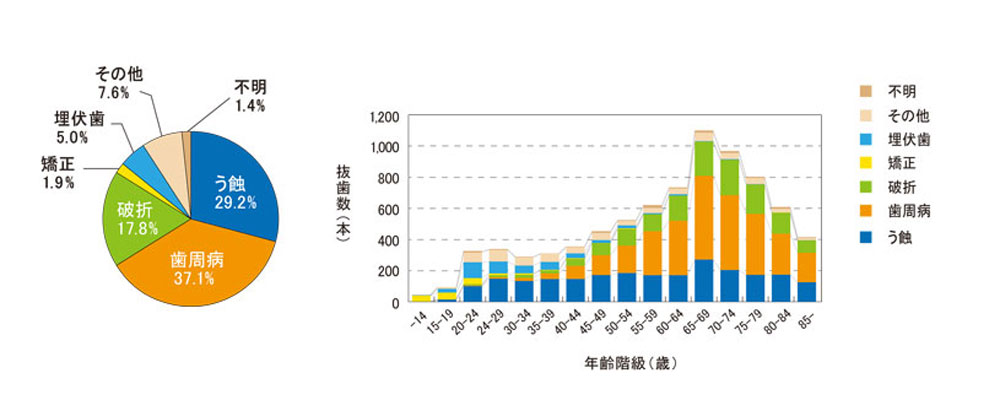

歯を失う原因の第1位は、実はむし歯でなく歯周病なのです。歯周病は世界最大の感染症と言われる、歯周組織を破壊する病気です。歯周組織とは、歯肉、セメント質、歯を骨に固定する役割を担う歯根膜、歯を支える歯槽骨のこと。歯周組織が破壊されると歯は抜け落ち、噛んで食べる機能が失われます。そのうえ、歯周病菌は全身の健康にも大きな影響を及ぼします。細菌による酸によって歯のエナメル質が溶かされ、歯に穴があくことからはじまるむし歯とは全く異なる病気なのです。

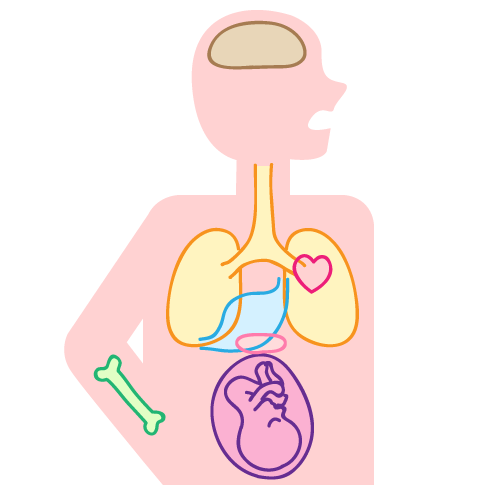

歯周病は全身に影響を及ぼします

歯周病は歯や歯肉を傷めるだけではありません。お口の血管から全身にまわった歯周病原因菌は、全身の様々な重大な病気のひきがねとなります。

- 血管にプラークがつまる

歯周病原因菌により血管にプラークがつまり、血液の通り道を細くしてしまいます。それが脳で起これば脳梗塞、心筋に血液を送る血管が細くなれな狭心症や心筋梗塞を起こします。 - 糖尿病と相互に影響を及ぼし合う

歯周病になると糖尿病の症状は悪化します。歯周病治療で糖尿病は改善するのです。 - 誤嚥性肺炎

歯周病原因菌は、誤嚥性肺炎を引き起こすと考えられています。特に飲み込む力が衰えているご高齢者は、歯周病をコントロールする必要があります。 - 低体重児出産

妊娠している女性が歯周病に罹患していると、血中の歯周病菌が、胎盤を通して胎児に直接感染するのではないかと考えられています。その結果、低体重児および早産の危険度が高くなるようです。 - アルツハイマー病

図にはないのですが、アルツハイマー病の特徴である脳の「老人斑」は歯周病菌から作られるという研究結果が、2019年に発表されました。アルツハイマー型認知症に歯周病が関与していることが明らかになったのです。

歯周病はお口のトラブルにとどまらず、全身の健康に重大な影響をおよぼす感染症なのです。

歯周病の原因

歯周病の直接的な原因は、歯にこびりついたプラークです。 プラークは生きた細菌の塊で、酸素の少ない場所を好み、歯と歯ぐきのすき間で繁殖します。プラークの中の細菌が放出する毒素によって、歯ぐきに炎症が起きることが歯周病のはじまりです。

歯周病の進行

歯周病は、当初は自覚症状がありません。痛みがなく、気づいた時には進行しています。進行した歯周病の毒素は、歯を支える歯槽骨を溶かし、歯の動揺を招き、歯肉が下がり、最終的には歯を支えることができなくなり歯が抜け落ちてしまいます。

歯周病の治療

歯周病の原因は、歯に付着した細菌の巣窟である「プラーク」です。プラークを取り除くことが、歯周病の進行を食い止めるために必要なのです。まずは大元の原因であるプラークやや歯石を取り除くことが大切です。歯科クリニックで徹底的なクリーニングに加え、患者さんご自身のセルフケアも大切です。歯と歯ぐきのすきまの奥深くまでプラークが付着している場合は、外科的に歯ぐきを切り開いてクリーニングを行うこともあります。

むし歯・歯周病の予防

むし歯は、お口の中の細菌が酸をつくりだして歯をとかしてしまうものです。歯周病はお口の中の細菌が歯周組織を攻撃することです。どちらにも共通していることがあります。お口の中の環境を清潔に整えることが大切なんです。

むし歯と歯周病、どちらがこわいのか?

歯は一度損なわれたらもとにはもどりません。特に歯周病は痛みがない事が多くサイレントディジーズ(Silent Disease:静かなる病気)とも言われ、歯を失う原因の圧倒的第一位です。歯周病とむし歯、どちらも怖い病気ですがどちらかなら、歯科医としては歯周病の方が怖いかも? という気がします。

歯医者は「むし歯になったら行くところ」ではありませんよ! お口の中を清潔に保つことがむし歯・歯周病予防につながり、全身の健康を守ることにつながるのです。日々のセルフケアはもちろん、歯科の定期検診で定期的にプロによるクリーニングを受けてください。ご来院をお待ちしています。

詳しく読む →

歯周病の外科治療が必要となるケース|外科治療の種類と費用とは

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 歯周病の外科治療は、歯周病の基本的な治療で改善が見込めない場合などに行われます。「どんな治療法なんだろう」「費用はどれくらい?」など、疑問に思う方もいるでしょう。

この記事では、歯周病の外科治療が必要なケースや歯周病外科治療の種類、費用などについて解説します。メリットやデメリット、歯周病を悪化させないための予防法なども併せて紹介するので、歯周病の外科治療について気になる方は、ぜひ参考にしてください。

歯周病の外科治療は、歯周病の基本的な治療で改善が見込めない場合などに行われます。「どんな治療法なんだろう」「費用はどれくらい?」など、疑問に思う方もいるでしょう。

この記事では、歯周病の外科治療が必要なケースや歯周病外科治療の種類、費用などについて解説します。メリットやデメリット、歯周病を悪化させないための予防法なども併せて紹介するので、歯周病の外科治療について気になる方は、ぜひ参考にしてください。

歯周病の外科治療が必要となるケース

歯周病の外科治療が必要なケースは、重度の歯周病の場合です。一般的に、歯周病になると歯周基本治療と呼ばれる治療が行われます。

歯周基本治療は、プラークや歯石の除去や歯磨き指導、歯根表面を滑らかに整える処置などを指します。初期段階の歯周病や中度の場合は歯周基本治療で改善できることもありますが、歯周病が進行している場合は難しいでしょう。歯周基本治療だけでは治らない場合は、外科治療が必要です。

歯周病の外科治療が必要なケースは、重度の歯周病の場合です。一般的に、歯周病になると歯周基本治療と呼ばれる治療が行われます。

歯周基本治療は、プラークや歯石の除去や歯磨き指導、歯根表面を滑らかに整える処置などを指します。初期段階の歯周病や中度の場合は歯周基本治療で改善できることもありますが、歯周病が進行している場合は難しいでしょう。歯周基本治療だけでは治らない場合は、外科治療が必要です。

歯周病の外科治療の種類

歯周病外科治療には、大きく分けて歯周組織再生療法とフラップ手術の2種類があります。それぞれの特徴を詳しく解説します。

歯周病外科治療には、大きく分けて歯周組織再生療法とフラップ手術の2種類があります。それぞれの特徴を詳しく解説します。

歯周組織再生療法

重度の歯周病で歯を支える骨が溶けている場合は、支えを失った歯が不安定になります。そのままでは、食事が困難になるなど日常生活に支障をきたすこともあるでしょう。そのため、歯周組織再生療法が行われます。 歯周組織再生療法にはいくつか種類があるので、ここでは代表的な3つの方法をご紹介します。GTR法(歯周組織再生誘導法)

GTR法は、歯肉の侵入を防ぎ歯槽骨が再生できるように必要な場所を確保して治療する方法です。歯槽骨と呼ばれる顎の骨は再生までに時間がかかるため、歯周組織は歯肉から再生します。 歯肉が先に再生して歯槽骨のためのスペースが奪われた場合、十分な治療効果が望めません。そのため、人工膜を使用して歯槽骨のスペースを確保し、外から歯肉が入らないようにします。リグロス法

リグロス法は、細胞を増やす成長因子を主成分とした薬剤を使用し、歯周組織の再生を促す治療法です。治療部分を切開して汚れを除去し薬剤を塗って縫い合わせ、成長因子の作用により失われた歯周組織の再生を促します。エムドゲイン法

エムドゲイン法も、リグロス法同様に薬剤により歯周組織の再生を誘導する治療法です。エムドゲインはタンパク質の一種で豚の歯胚組織から作られており、歯周組織の再生を促進します。フラップ手術

フラップ手術は、進行した歯周病を治療する方法の一つです。歯茎を切開して剥離して歯根の表面を目視できる状態にし、直接汚れや感染組織を取り除きます。 切開すると細かい部分まで治療できるため、歯周病の原因になる歯石などを徹底的に除去することが可能です。 フラップ手術は、以下の手順で行われます。- 局所麻酔をして歯茎を切開

- 歯茎を剥がし歯根を露出させる

- 歯石を除去し歯根の表面を滑らかにする

- 歯茎を縫合する

歯周病の外科治療の費用

歯周病の外科治療には、保険適用になる種類と自費治療になる種類があります。一般的な歯周病治療には保険が適用されますが、先進医療や審美目的の治療は保険適用外となる場合があります。

歯周病外科治療の費用は、治療の種類や保険適用の有無によって大きく変動します。一般的な治療相場は、以下の通りです。

歯周病の外科治療には、保険適用になる種類と自費治療になる種類があります。一般的な歯周病治療には保険が適用されますが、先進医療や審美目的の治療は保険適用外となる場合があります。

歯周病外科治療の費用は、治療の種類や保険適用の有無によって大きく変動します。一般的な治療相場は、以下の通りです。

- フラップ手術:2,000円〜2,500円(3割負担)

- リグロス法:7,000円~9,000円(3割負担)

- エムドゲイン法:7万7,000円〜11万円

歯周病の外科治療のメリット・デメリット

歯周病の外科治療には、良い面がある反面、悪い面もあります。ここでは、歯周外科治療のメリットとデメリットの両方を紹介するので、特徴を把握しておきましょう。

歯周病の外科治療には、良い面がある反面、悪い面もあります。ここでは、歯周外科治療のメリットとデメリットの両方を紹介するので、特徴を把握しておきましょう。

歯周病の外科治療のメリット

歯周病の外科治療のメリットは、以下のとおりです。- 抜歯のリスクを回避できる

- 歯周ポケットを改善できる

- 歯石をしっかり除去できる

- 口臭を改善できる

歯周病の外科治療のデメリット

歯周病の外科治療のデメリットは、以下の通りです。- 傷が治るまでに時間を要する

- 知覚過敏を発症するリスクがある

- 歯茎が下がる可能性がある

- 治療後、痛みや腫れが現れることがある

外科治療以外の治療とは

歯周外科治療は、全ての方に適応できる治療法ではありません。主に、以下の方は歯周病の外科治療ができない可能性があります。

歯周外科治療は、全ての方に適応できる治療法ではありません。主に、以下の方は歯周病の外科治療ができない可能性があります。

- 血液をサラサラにする薬を服用している

- 脳梗塞・心筋梗塞の方

- 妊娠中の方

- 喫煙者

- 歯周病の進行がひどい方

プラークコントロール

プラークコントロールとは、虫歯や歯周病の原因となるプラークを減らし、口腔内の健康を維持するための取り組みです。定期的な歯石除去と適切な口腔清掃を行い、プラークや細菌性の沈着物を取り除きます。 主に、歯科医院で歯の磨き方の指導を受け、自身でケアを行います。歯石の除去

歯石とは、歯垢が石灰化して硬くなったものを指します。歯垢は歯ブラシで落とせますが、歯石は歯ブラシでは落とせません。そのため、歯科医院で専用の器具や機械を使用して除去する必要があります。歯周病を悪化させないための予防法

歯周病を悪化させないための予防法は、以下の通りです。

歯周病を悪化させないための予防法は、以下の通りです。

ホームケアを怠らない

歯周病の予防には、ホームケアが非常に重要です。歯垢や歯石が付着していない状態では歯周病菌は繁殖できないため、歯周病の進行を防げます。毎日のケアを丁寧に行い、歯石や歯垢を溜め込まないようにすることが大切です。 また、歯ブラシだけでは口内の汚れを十分に落とすことはできません。歯間ブラシやフロスも活用し、しっかり汚れを落としましょう。歯科医院で定期的にクリーニングを行う

定期的なクリーニングも重要です。毎日のホームケアでは落としきれなかった汚れを歯科医院で徹底的に取り除くことで、歯周病の進行を防げます。 また、定期的に歯科医院を受診すれば、歯周病や他の口腔トラブルが発生した際も早期に治療が可能です。まとめ

この記事では、歯周病の外科治療の種類や費用をはじめ、外科治療が必要になるケースなどについて解説しました。

基本的に、歯周病は進行するほど治療が複雑になるため早期治療が大切です。歯科医院でのメンテナンスを定期的に受けたり、セルフケアを怠らなかったりすることで初期の状態で対処が可能になるでしょう。

大切な歯を守れるようにメンテナンスをしっかり行いましょう。

歯周病の外科治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

この記事では、歯周病の外科治療の種類や費用をはじめ、外科治療が必要になるケースなどについて解説しました。

基本的に、歯周病は進行するほど治療が複雑になるため早期治療が大切です。歯科医院でのメンテナンスを定期的に受けたり、セルフケアを怠らなかったりすることで初期の状態で対処が可能になるでしょう。

大切な歯を守れるようにメンテナンスをしっかり行いましょう。

歯周病の外科治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

歯周病の進行段階とは?段階別の治療方法と費用目安、抑える方法も

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 歯周病は早期治療が難しい病気の一つと言われており、初期段階では、歯茎が腫れたり熱を持ったりして少し違和感があるなど、あまり目立たない症状から始まります。進行すると、歯の喪失を招く可能性が高まる恐ろしい病気です。

歯周病を予防するためには、早期の発見と適切な治療が欠かせません。

この記事では、歯周病の進行段階、各段階における治療方法と費用目安、そして歯周病を抑えるための具体的な方法について詳しく解説します。

歯周病は早期治療が難しい病気の一つと言われており、初期段階では、歯茎が腫れたり熱を持ったりして少し違和感があるなど、あまり目立たない症状から始まります。進行すると、歯の喪失を招く可能性が高まる恐ろしい病気です。

歯周病を予防するためには、早期の発見と適切な治療が欠かせません。

この記事では、歯周病の進行段階、各段階における治療方法と費用目安、そして歯周病を抑えるための具体的な方法について詳しく解説します。

歯周病のメカニズム

歯周病は、歯と歯茎の間にある歯周ポケットに細菌が繁殖し、炎症を引き起こすことで進行していきます。初期段階では痛みがほとんどなく、進行すると歯を支える骨が破壊され、最終的には歯が抜け落ちる可能性があります。

ここでは、歯周病の発生と進行のメカニズムについて解説します。

歯周病は、歯と歯茎の間にある歯周ポケットに細菌が繁殖し、炎症を引き起こすことで進行していきます。初期段階では痛みがほとんどなく、進行すると歯を支える骨が破壊され、最終的には歯が抜け落ちる可能性があります。

ここでは、歯周病の発生と進行のメカニズムについて解説します。

歯周病の主な原因

歯周病の主な原因は、プラーク(歯垢)と呼ばれる細菌の塊です。プラークが歯の表面や歯周ポケット内に溜まると、細菌が毒素を産生し歯茎に炎症が起こります。 また、次のような要因が、歯周病を悪化させることがあります。- 喫煙

- 糖尿病

- ストレス

炎症が広がる仕組み

歯周病が進行すると、歯茎の炎症は歯を支える骨や結合組織にまで広がります。この過程で歯周ポケットが深くなり、細菌がさらに奥深くまで侵入します。 進行のスピードには個人差がありますが、早期に治療を行わないと深刻なダメージを受ける可能性があります。歯周病の進行段階

歯周病は、進行度に応じていくつかの段階に分けられます。それぞれの段階で症状や治療方法が異なりますが、重症化するほど治療が困難になるため早期発見と対策が重要です。

以下に、進行段階を詳しく説明します。

歯周病は、進行度に応じていくつかの段階に分けられます。それぞれの段階で症状や治療方法が異なりますが、重症化するほど治療が困難になるため早期発見と対策が重要です。

以下に、進行段階を詳しく説明します。

歯肉炎

歯肉炎は歯周病の初期段階にあたり、歯と歯茎の境目にプラークが蓄積することで歯茎に炎症が起きた状態です。この段階では歯茎が赤く腫れたり、歯磨きの際に出血することがありますが、痛みを感じることは基本的にありません。 また、軽い口臭を感じる場合もあります。 まだ歯を支える骨に影響が出ていないため、適切なケアを行えば健康な状態に回復可能です。軽度歯周炎

歯肉炎を放置すると、細菌が歯と歯茎の間に入り込み、歯周ポケットが形成されます。この段階では歯周ポケットの深さが約4mmに達し、歯茎が後退することがあります。さらに、口臭が強くなる傾向も見られます。 この時点では、プロフェッショナルケアを受けることで改善が期待できます。放置すれば進行し、治療が必要になります。中等度歯周炎

中等度歯周炎は、歯茎の炎症が進行し、歯を支える骨や結合組織に影響を及ぼす段階です。この段階では歯周ポケットが5〜6mmほどに深くなり、歯がぐらつく感覚を伴うことがあります。 また、強い口臭が発生する場合も多く、日常生活に支障をきたすことがあります。セルフケアだけでは改善が難しく、歯科医による治療が必要となります。重度歯周炎

歯周病が最も進行した段階が重度歯周炎です。この段階では歯を支える骨が大きく破壊され、歯周ポケットが6mm以上に拡大します。歯がぐらつき、抜け落ちそうになることもあります。 また、食事が困難になるなど、生活の質が大幅に低下します。この段階では治療が困難で、場合によっては歯を抜く必要が生じます。歯周病の進行段階別の治療方法と費用目安

歯周病は、進行度によって治療方法が大きく異なります。軽度な段階では簡単な処置で治療できますが、進行すると専門的で高度な内容や長期間の治療が必要になります。

それぞれの段階における治療方法と、その費用の目安を詳しく見ていきましょう。

歯周病は、進行度によって治療方法が大きく異なります。軽度な段階では簡単な処置で治療できますが、進行すると専門的で高度な内容や長期間の治療が必要になります。

それぞれの段階における治療方法と、その費用の目安を詳しく見ていきましょう。

初期段階

歯周病が初期段階の場合、治療の焦点は歯茎の炎症を取り除き、歯を支える骨に悪影響を与えないようにすることです。この段階では、歯に付着したプラーク(歯垢)や歯石を取り除くことが主な治療となります。 治療方法としては、スケーリングやルートプレーニング、ブラッシング指導などが挙げられます。歯に付いた硬い汚れ(歯石)を専用の器具を使って取り除く処置や、歯根の表面をきれいにする処置を実施します。 歯茎が健康な状態に戻り、さらに歯周ポケットが深くならないようにするために非常に重要な処置です。 また、歯周病の改善にはセルフケアも欠かせません。磨き残しを減らせるよう、歯科医師や歯科衛生士が磨き方を指導します。 この段階での治療は、保険が適用される場合の費用は5,000円から1万円程度となります。自費診療の場合は、治療内容やクリニックによって異なりますが、1万円から5万円ほどが相場でしょう。 治療期間は数週間から1ヶ月程度で、基本的には通院回数も少なく患者さまの負担を抑えられます。中等度

歯周病が中等度に進行すると、歯周ポケットが深くなり、歯茎の後退も進みます。この段階では、初期段階の治療よりも複雑な処置が必要になるかもしれません。 スケーリングとルートプレーニングを行いますが、歯茎が大きく下がっている場合やポケットが深くなっている場合は、歯周外科治療を実施します。歯周外科治療は、歯茎を切開して、ポケット内の汚れをしっかりと除去する処置です。 この段階での治療は、保険適用でも1万円から5万円ほどかかり、自費の場合は5万円から30万円程度になることがあります。治療期間は1ヶ月から3ヶ月程度です。 また、外科手術を行うため、患者さまの負担が増加するでしょう。骨の損傷を防ぎ、歯の安定性を保つためには重要な治療です。重度

歯周病が重度に進行してしまった場合、治療には高度な手法が必要となります。歯周ポケットはさらに深くなり、歯を支える骨が大きく破壊されているため外科治療が必要になるでしょう。 この段階では、骨の再生を促進するために歯周組織再生治療が行われることがあります。破壊された歯槽骨を再生するための材料を使用したり、特別な膜を使って骨の回復を助けたりします。 骨の再生が期待できる場合がありますが、手術が必要であり、治療は長期にわたることが多いです。 さらに悪化すると歯がぐらつき始め、最終的に歯を抜かなければならない場合もあります。この段階では、抜歯を行った後にインプラントやブリッジなどの補綴治療(歯の修復)が必要になることがあります。 重度の治療では、保険適用であっても3万円から10万円程度、自費診療では20万円以上かかることもあります。治療期間は6ヶ月以上、時には1年以上にわたることもあり、回復に時間を要します。 また、手術後の定期的なチェックや再治療が必要となる場合もあるため、長期的な治療計画を立てることが重要です。歯周病の進行を抑える方法

歯周病の進行を抑えるためには、日々の予防が最も効果的です。以下の方法を実践することで、歯周病を予防し健康な歯と歯茎を維持しましょう。

歯周病の進行を抑えるためには、日々の予防が最も効果的です。以下の方法を実践することで、歯周病を予防し健康な歯と歯茎を維持しましょう。

正しいブラッシング習慣を身につける

毎日の歯磨きは、プラークを取り除き、細菌の繁殖を防ぐ最も基本的な方法です。毛先の柔らかい歯ブラシを使用し、歯茎を傷つけないように優しく磨きます。 歯間ブラシやデンタルフロスを使用して、歯と歯の間の汚れも取り除きましょう。定期的に歯科検診を受ける

歯科医院で定期的に歯石や汚れを取り除いてもらい、歯周病の早期発見を心がけましょう。3~6ヶ月に一度の検診が理想です。禁煙

喫煙は歯周病を悪化させる要因の一つです。喫煙は歯茎への血流を妨げ、免疫力を低下させるため、歯周病の進行を抑えるために禁煙が重要です。バランスの取れた食生活

栄養バランスの良い食事を心がけ、ビタミンCやカルシウムを豊富に含む食品を摂取しましょう。砂糖や炭酸飲料は細菌の栄養源となるため、控えましょう。ストレス管理

ストレスは免疫力を低下させ、歯周病を悪化させる原因となります。簡単なストレッチや運動などを取り入れて、心身の健康を維持しましょう。全身の健康管理

糖尿病や心血管疾患がある場合、治療を徹底し、歯周病の進行を抑えましょう。全身の健康を維持することで、歯周病のリスクを減らせます。まとめ

歯周病は進行すると治療が難しく、費用も高額になります。

しかし、初期段階で適切な治療を受けることで、健康な歯と歯茎を維持できます。日々のケアと定期的な歯科検診を行い、歯周病の予防と早期治療を心がけましょう。

歯周病の治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

歯周病は進行すると治療が難しく、費用も高額になります。

しかし、初期段階で適切な治療を受けることで、健康な歯と歯茎を維持できます。日々のケアと定期的な歯科検診を行い、歯周病の予防と早期治療を心がけましょう。

歯周病の治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

歯周病の影響と予防法

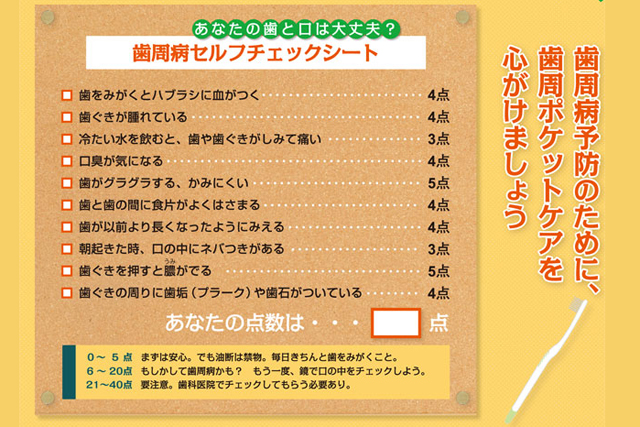

歯周病は歯ぐきやその周辺など、歯を支えている組織の病気。自覚症状がないまま進行し、放っておくと歯を支える骨が溶けて歯が抜けたり、全身に関わる重大な病気を引き起こします。日本人の成人の8割は歯周病を抱えていると言われています。でも初期のうちに気づけば、治療することができるんですよ。まずはチェックからしてみましょう!

■歯周病チェック

自分が歯周病かどうかチェックしてみましょう。口の中がねばつく、冷たいものを飲むと歯にしみるといった感覚があったらもしかしたら歯周病かもしれません。歯がぐらぐらして噛みにくい、歯ぐきをおすと膿がでるという症状はかなり進行している可能性があります。

歯周病は痛みがほとんどないのでセルフチェックを使って早めに気づくことと、歯科での定期的なチェックが大切です。気になることがあればすぐ歯科で相談してください。初期段階であればきちんと治すことができます。

■歯周病の重大な影響

歯周病チェックではだいじょうぶそうでしたか? 歯周病は痛みを感じないので気づきにくいのですが、歯を失う原因の第1位であるばかりでなく、全身の健康に影響を及ぼす点が大問題なのです。

*心臓疾患・脳血管疾患

狭心症や心筋梗塞は、動脈硬化により心筋に血液を送る血管が狭くなったり、ふさがってしまい心筋に血液供給がなくなり死に至ることもある病気です。歯周病原因菌は血管内にプラークをつくり血液の通り道はふさいでしまいます。

*脳梗塞

脳の結果にプラークがつまることを想像してください。歯周病の人はそうでない人の3倍近くも脳梗塞のリスクが高いのです。

*糖尿病

歯周病と糖尿病は相互に影響し合っていることがわかってきました。歯周病になると糖尿病の症状は悪化し、歯周病治療で糖尿病が改善することが明らかになっています。

*低体重児・早産

年をとり飲み込む機能が衰えてくると、むせこんだときに細菌が肺に到達したり、ご自分の唾液でさえ誤嚥することがあります。誤嚥性肺炎の原因となる細菌の多くは、歯周病菌であると考えられています。誤嚥性肺炎の予防には歯周病のコントロールが重要になります。

*誤嚥性肺炎

狭心症や心筋梗塞は、動脈硬化により心筋に血液を送る血管が狭くなったり、ふさがってしまい心筋に血液供給がなくなり死に至ることもある病気です。歯周病原因菌は血管内にプラークをつくり血液の通り道はふさいでしまいます。

*アルツハイマー病

アルツハイマー型認知症の予防に口腔ケアはとても重要です。認知症の原因として70%を占めるアルツハイマー病は、脳の神経細胞が減少したり、脳全体が委縮したり、脳の神経が糸くずがもつれるような変化を起こしたりする病気です。脳に「老人斑」というシミが広がるのが特徴です。この老人斑が、歯周病原因菌から作られるということが明らかになりました。

■歯周病の原因

歯周病にはかからないことが一番です。かかってしまったら早めに治療しなければならないことをおわかりいただけたでしょうか。歯周病歯周病は、歯周病原因菌が出す毒素によって歯ぐきに炎症が起き、歯を支えている歯周組織が破壊されていく病気です。歯周病原因菌は、酸素の少ないところを好むため、歯と歯ぐきのすきま、「歯周ポケット」の奥に巣を作り増殖します。歯周病はこの「歯周ポケット」から進行するため、「歯周ポケット」をきれいに保っておくことが何より大切です。

■歯周病を予防するには?

歯周病の1番の原因は歯の周囲についたプラークという細菌のかたまり。歯周病を予防するためにはプラークを取ればいいのです。プラークをとりのぞくために大切なのは毎日の歯みがきなのですが、日本人はほとんどの人が毎日歯を磨いているのです。しかも8割近くの人は1日2回歯を磨いています。それにも関わらず、成人の8割が歯周病にかかっています。ということは、正しく歯をみがくことができておらず、プラークが十分に取り除けていないということなんです。

■歯周病予防に効果的なセルフケア

*歯ブラシでブラッシング

脳の結果にプラークがつまることを想像してください。歯周病の人はそうでない人の3倍近くも脳梗塞のリスクが高いのです。

歯ブラシに加えて使っていただきたいものがあります。歯間ブラシとデンタルフロスです。歯間ブラシやデンタルフロスを使うと、効果的にプラークをとることができます。

*歯間ブラシ

歯間ブラシは歯の間だけでなく歯の根元と歯ぐきの間にもプラークがくっついていると意識してプラークをおそうじしましょう。

*デンタルフロス

デンタルフロスは歯の根元と歯ぐきの間までしっかり入れるのがポイントです。

定期検診で木更津きらら歯科にご来院の際に、ご相談ください。患者さまのお口の状態や、必要な補助器具についてお教えいたします!

■歯みがきのタイミング

毎食後の3回と、寝る前の1回がベストです。どうしても4回もできないという方でも、寝る前の歯みがきには特に重点を置いてください。プラークは就寝中に増えていくので、寝る前に食べかすを取り除いておくのが一番重要なのです。

■歯周病の検査

歯周病の治療でまず重要なのは、プローピング検査。プローブという器具を歯と歯肉の間の溝に挿入してポケットの深さを測ります。健康な歯肉では3mmよりも浅いのですが、これより深いと歯周ポケットと呼ばれ、歯周病が進行していると判断します。またプラークが溜まって歯肉に炎症が起きているとプローブでこすっただけでも出血が起きます。出血の様子で歯肉の中の炎症の程度が分かります。

他にも歯がどれくらいグラグラするかを調べる動揺度検査、赤い染色液を歯と歯肉の境目塗ってどれくらいのプラークがついているかを調べるプラーク付着率検査、そしてX線検査といった検査をして総合的に判断します。

■歯周病の治療

歯周病の治療には大きく分けて4つのステージがあります。

*歯周基本治療

まず大切なのは正しいセルフケアを行っていただくこと。患者さまにあった歯ブラシや歯間ブラシ、患者さまの歯並びにあった歯みがき方法をご紹介します。そしてプラークや歯石を専門の道具で取り除くスケーリングルートプレーニングを行います。プラークのたまりやすい詰め物や被せものを整えることもあります。初期の歯周病は、基本治療で改善することが多いのです。

*歯周外科治療

セルフケアや器具でのクリーニングといった基本治療では対応できないほど進行してしまったら、歯肉を切開してでも歯周ポケットの中をおそうじします。腫れてしまった歯ぐきをメスやレーザーで切除する外科手術が必要なこともあります。麻酔をかけて行います。ここまで重症になったら患者さまの心身のご負担が大きくなります。早く気づいて初期のうちに治してしまいたいものです!

*口腔機能回復治療

噛み合わせや歯並びの修正などを行います。歯周病によって失われた歯を補い、お口の機能をとりもどします。ブリッジ、部分入れ歯、インプラントなどが考えられます。

*歯周病治療の終わりは歯周病予防のはじまりです

治療が終わったとき、生活習慣は変わりましたか? 正しい歯みがきや歯科定期検診の習慣が生活の中に定着したでしょうか。治療の終わりは予防の始まりです。早めに気づけば初期のうちに進行を食い止めることもできます。

歯周病は、おなかの赤ちゃんから心臓・血管、糖尿病、認知症にまで影響があるという人類最大の感染症です。そんな恐ろしい病気に、8割もの人が感染しているというのも驚きですよね。木更津きらら歯科は、お口の健康を通して皆様の健康を守るために尽力していきます!

詳しく読む →

歯周病とは?かかるとどうなるの?症状・治療方法・治療費用を徹底解説!

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

歯周病という言葉を目にする方は多いのではないでしょうか。

しかし、具体的な症状や治療方法はご存じない方もいるでしょう。「何をされるのか不安で、歯周病かもしれないけれど受診できない」と思っている方もいるかもしれません。

今回は、歯周病とは具体的にどのような状態なのか解説し、歯周病の治療内容や費用などをご紹介します。

歯周病とは?

歯周病とは、歯と歯肉の隙間である歯周ポケットから細菌が入り、細菌が歯肉の中に留まって歯肉や歯槽骨に感染を起こした状態のことです。歯周病は大きく、歯肉に炎症を起こした歯肉炎、歯槽骨という歯を支える骨が溶かされた歯周炎の2つの状態に分けられます。

歯周病の原因と進行段階

口の中には、約400~700種類の細菌がいます。これらの細菌は、歯磨きやフロスなどのケアが十分でない場合や砂糖を多く摂取した場合に、プラーク(歯垢)を作ります。歯垢は粘着性が高いため、うがいだけでは簡単に落ちません。

歯垢1mgの中には1億個以上の細菌がいると言われています。ケアが十分でないと歯垢の中の細菌が歯周ポケットに溜まり、細菌が毒素を出して歯肉が腫れたり出血したりします。これが、歯肉炎の状態です。

この状態が続くと歯肉はさらに腫れ、歯周ポケットが深くなります。深くなった歯周ポケットの中で細菌が増殖すると、歯肉炎を悪化させます。さらに進行すると、細菌が歯槽骨を溶かして歯がグラグラし始めます。この状態が歯周炎です。

歯磨きやフロスでのケアで歯垢が十分に除去できない場合、歯垢は歯石に変化します。名前のとおり石のような汚れになり、強固に歯に付着するため歯磨きやフロスなどのケアだけでは除去できません。

歯石の上には歯垢が付きやすくなるため、歯周病を悪化させる原因になります。歯の被せ物や詰め物と歯の間に隙間や段差があると、歯垢が付きやすくなり歯周病が悪化する原因になります。

また、喫煙者は非喫煙者に比べて、歯周病になりやすいと言われています。

歯周病にかかるとどうなる?

歯周病にかかると、口内だけでなく全身にさまざまな影響を及ぼします。一つずつ確認しましょう。

口腔トラブルが発生する

歯周病の代表的な影響として、口腔トラブルが挙げられます。歯周病になっているということは口内が清潔な状態ではないということなので、虫歯などの問題にも繋がりやすいでしょう。

また、下記の不快な症状に悩まされる方が非常に多いです。

- 口臭が気になる

- 朝起きると口の中がネバネバする

- 歯磨きの際に出血する

- うがいで吐き出した水に血が混じる

- 歯肉が赤く腫れる

- 歯肉を押すと血や膿が出る

- 歯肉が下がって歯が長く見える

- 歯間に食べ物が挟まりやすくなる

- 歯がグラグラする

ご紹介した症状があっても痛みはないことがあり、受診せずに放置されるケースも珍しくありません。

狭心症、急性心筋梗塞

歯周病の原因になる細菌が出す毒素や、歯周病によってできた炎症性の物質が原因となり、血管に炎症を起こします。その結果、動脈硬化につながることがあります。

狭心症や急性心筋梗塞は、動脈硬化が原因となり、心臓に血液や酸素を送る血管が狭くなったり詰まったりする病気です。心臓に十分に血液や酸素が届かなければ、死に至ることもあります。

脳梗塞

脳に血液や酸素を送る血管が詰まることで、脳梗塞を発症します。また、血栓が脳に血液や酸素を送る血管に移動することでも、脳梗塞は起こります。脳梗塞が起こると手足に麻痺がでたり、呂律が回りにくくなったりという症状がでます。

こちらも歯周病との関連が指摘されている病気です。

糖尿病

歯周病によってできた炎症性の物質が歯肉の血管から血液中に入って全身に運ばれると、膵臓から出される血糖値を下げるホルモン(インスリン)の効果が低下することがあります。その結果、血糖値が高くなり糖尿病を発症することがあるのです。

また、糖尿病の方は唾液の分泌量が低下するため、歯垢が付着しやすくなり細菌も繁殖します。そのため、歯周病が進行しやすいと言われています。

糖尿病と歯周病は相互に影響し合うことが分かっており、糖尿病をコントロールするためには歯周病の治療が欠かせません。

誤嚥性肺炎

誤嚥性肺炎は、食べ物や飲み物などを誤って飲み込み、気管や肺に入ることで起こる肺炎です。本来、食べ物や飲み物が誤って気管に入りそうになると、咳をして防ぐことができます。

しかし、加齢などが原因でこの機能が衰えると、食べ物や飲み物と一緒に口腔内の細菌を飲み込むことがあります。その結果、誤嚥性肺炎を発症します。

誤嚥性肺炎の原因となる細菌は、歯周病の原因菌が多いと言われています。

早産、低出生体重児

妊娠中は、エストロゲンやプロゲステロンと呼ばれる女性ホルモンが多く分泌されます。エストロゲンは歯周病の原因となる細菌を増殖させ、プロゲステロンは炎症の引き金になるプロスタグランジンの分泌を促すことが分かっています。

これらのホルモンの作用により、細菌が増殖し炎症が起こりやすくなるため、妊娠性の歯肉炎が起こります。歯周病が進行すると子宮収縮作用のあるホルモンが分泌されるため、早産や低出生体重児のリスクが高まるのです。

関節リウマチ

関節リウマチの方は、治療のために免疫抑制剤を使用していることがあります。そのため、健康な人に比べ細菌への抵抗力が弱まり、歯周病になりやすく悪化しやすいとされています。

歯周病の症状

歯周病の症状を、進行度ごとに解説します。

歯肉炎

歯肉にのみ炎症が起きている状態で、歯肉が赤みを帯びたり腫れたりします。また、歯磨きで出血することもあります。

歯周ポケットは2~3mmで、自覚症状はほとんどなく見た目も健康な状態とあまり変化がありません。

軽度歯周炎

歯肉だけでなく、歯槽骨にも炎症が進んだ状態です。歯肉が赤みを帯び腫れ、冷たい物がしみたり、歯磨きの際に出血したりすることもあります。歯周ポケットは3~5mmほどになります。

中等度歯周炎

炎症が悪化し、歯肉が赤く腫れて痛みが出ます。歯肉から出血し膿が出ることもあります。また、歯肉が下がって歯が長くなったように見えます。口臭も発生するでしょう。

歯周ポケットは4~6mmになります。

重度歯周炎

歯肉がブヨブヨとし、歯肉からの出血・排膿が悪化して口臭も強くなります。また、細菌によって歯槽骨が溶かされるため、歯がグラグラします。

歯周ポケットは6mm以上になります

歯周病の治療方法

歯周病の治療は、歯周基本治療、歯周外科治療、口腔機能回復治療の3つに分けられます。それぞれ解説します。

歯周基本治療

歯周基本治療は、自宅での歯磨きと歯科医院で行うクリーニング、歯石除去、噛み合わせの調整、詰め物や被せ物の修正のことです。歯肉炎、軽度歯周炎であれば、歯周基本治療で治ることがあります。

歯周外科治療

歯周外科治療は、中等度歯周炎や重度歯周炎に対して行う治療です。歯肉を切開し、歯周病の原因となる歯の根に付いている歯垢や歯石を除去します。

歯茎や顎の骨の破壊が進んでいる場合、再生療法を実施することもあります。

口腔機能回復治療

口腔機能回復治療は、歯周病が進行して歯を失った部位に、部分入れ歯やインプラント、ブリッジを使用して歯を補う治療です。歯を補うことで、十分に噛むことができるようになります。

歯周病の治療費用

歯肉炎、軽度歯周炎の治療費の目安は、保険適用で5,000円〜1万円程度、通院回数は4回程です。中等度歯周炎の治療は、保険適用で1万円〜5万円程度、通院回数は6回以上が目安でしょう。

重度歯周炎の治療費の目安は、保険適用で3万円〜10万円程度、通院回数は10回以上必要になります。

しかし、保険適用の治療では使用する薬剤、治療回数、通院頻度に限度があります。クリーニングの回数を増やしたい場合や短期間で治療を終わらせたい場合などは、自費診療を選択する必要があるでしょう。

自費治療の場合、歯肉炎、軽度歯周病の治療は1~5万円、中等度歯周炎は5万円以上、重度歯周炎の治療は20万円以上かかることがあります。

まとめ

今回は、歯周病について解説しました。歯周病は自分で治すことが難しい病気ですが、日頃のケアで防ぐことができます。

歯周病予防のために、正しい歯磨きの方法などを身に付けることが大切です。定期的に歯科医院を受診し、歯周病の早期発見、正しい歯磨きの方法を習得しましょう。

歯周病の治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

詳しく読む →

静かにあなたを蝕むサイレントキラー「歯周病」

歯周病とは歯を支える骨が溶けてしまう病気です。そればかりでなく、全身の重大な病気を悪化させるリスクもあるのです。痛みがないため自覚症状がなく、静かな殺し屋、サイレントキラーと呼ばれているんです。歯周病の怖さについて知っていただきたいと思います。

血液にはいって全身をめぐる歯周病菌は、高血圧・脳梗塞・心筋梗塞といった命にかかわる病気を招くリスクを3~4倍も高めます。糖尿病にも関係があります。肺炎の原因になり、妊婦さんのお腹の赤ちゃんに悪い影響を与えます。アルツハイマー型認知症の原因となったり症状の悪化を招いたりもします。関節リウマチ、骨粗鬆症にも影響があります。歯を失って食事をとりにくくなるといったことだけではないのです。

■肺炎(誤嚥性肺炎)

歯周病菌は、食べ物や唾液が誤って気管にはいってしまったときに気管支から肺にたどり着くことがあります。肺にたどりついた歯周病菌は誤嚥性肺炎を起こします。肺炎は日本人の死因の第3位ですが、多くは75歳以上のご高齢者で、主な原因は「誤嚥性肺炎」と考えられています。ご高齢者は口腔内の衛生状態を保ちつことがむずかしく、飲み込む力が弱くなっているので、誤嚥を起こしやすいのです。ご高齢者が一度、誤嚥性肺炎を起こすと、余命にも影響をおよぼします。大切な家族の残された時間が短くなってしまうのです。

呼吸器から歯周病菌などのお口の中の細菌が検出されることから、誤嚥性肺炎は歯周病と関連があると考えられています。歯周病の治療やお口のケアが誤謬性肺炎の予防に有効であるということがわかっています。

誤嚥性肺炎を予防するには、嚥下する力をトレーニングしたり、食べ物や飲み物に工夫して飲み込みやすくしたり、飲み込む機能をサポートすることを考えます。また一方で、口腔ケアにより、お口の中を清潔に保つことで、肺炎の原因となる菌をとりのぞいていくことが大切なんです。

■糖尿病

糖尿病は、すい臓から分泌されるインスリンというホルモンの働きが弱くなったり、十分に分泌されなくなったりすることで血糖値が高くなる病気です。 糖尿病が進行すると、高血糖が続くことで多くの合併症を引き起します。血液中のブドウ糖が血管や神経に悪影響を及ぼし、網膜症、腎症、神経障害といった三大合併症に加え、脳梗塞や心筋梗塞などの生命にかかわる病気を招きやすくなります。

歯周病は以前から、糖尿病の合併症の一つと言われてきました。糖尿病の人が歯周病にかかっていると、歯周病菌によってつくられた炎症性物質が血液中のインスリンの働きを低下させるため、血糖値が下がりにくくなります。糖尿病の人はそうでない人に比べて歯肉炎や歯周炎にかかっている人が多いということは、複数の調査報告から明らかになっています。

それだけでなく糖尿病と歯周病は相互に影響し合う関係にあります。糖尿病の人は歯周病が悪化し、歯周病になると糖尿病の症状が悪化するのです。つまり、歯周病と糖尿病は、相互に悪影響を及ぼしあっているようなんです。歯ぐきの炎症が進むと炎症性物質が体内に侵入し、インスリンの働きが弱まり、血糖コントロールが悪化します。一方、糖尿病で免疫力が弱まると、歯周病は進行してしまうんです。

歯周病治療で血糖コントロール

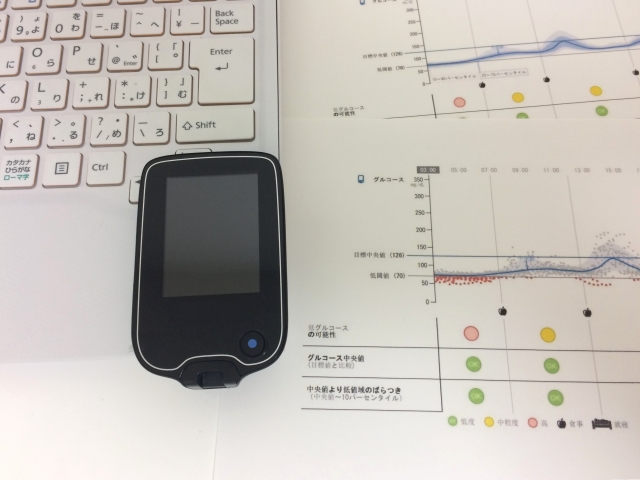

ということは、歯周病の治療をすると糖尿病によい影響があるのではないでしょうか? そのとおり、国内外の臨床報告で、歯肉の炎症をコントロールしていくことにより、インスリン抵抗性が改善され、血糖コントロールも改善する研究成果が発表されています。

歯周病の治療は血糖コントロールに有効なんです。患者さんご自身のセルフケアによりププラークコントロールをしっかり行い、歯科で、専用の器具を使い炎症の原因となっている歯石を確実にとりぞくスケーリングを行うことで、血糖値にも変化があらわれるのです。ただ、血糖値の低下がみられない場合もあり、今後の研究成果が待たれています。

■狭心症・心筋梗塞

歯周病菌が血管にはいりこむと、炎症を引き起こす物質などが集まりお粥状(アテローム)になります。さらに進むとかたまってプラークとなり血管の壁にこびりつきます。プラークが血管の壁にこびりつくと、心臓に血液を送る血管が狭くなったり(狭心症)、血栓ができてつまったりします(心筋梗塞)。これが、歯周病菌の引き起こす血管の病気です。冠動脈がふさがってしまうことで、死に至ることもある危険な状態を引き起こすんです。

引き金は動脈硬化

狭心症・心筋梗塞の引き金になるのが「動脈硬化」です。この動脈硬化を起こした血管の内壁から、歯周病菌が見つかっているのです。脳梗塞も歯周病と関連する可能性が高いと考えられています。

■アルツハイマー型認知症

認知症の中でも最も多いのが「アルツハイマー型認知症」です。アルツハイマー型認知症は本来なら分解されて排出されるべき、「アミロイドβ」というたんぱく質が脳に蓄積されてしまい、脳の情報伝達が悪くなり、機能の低下を起こしているものです。近年の研究で歯周病菌がアミロイドβの生成・蓄積を促進させることがわかりました。なんと、歯周病菌が、アルツハイマー型認知症を重症化させてしまうのです。2019年に九州大学が発表したこの報告は、非常なおどろきをもって迎えられました。

アルツハイマー型認知症の予防に口腔ケアはとても重要です。年をとってもいきいきと過ごせるように、できることはあるんです。歯周病を重大な病気として認識し、予防していきましょう。

■早産・低体重児出産

歯周病はお腹の赤ちゃんに影響を与えます。妊婦さんが歯周病にかかっていると、歯周病菌や炎症性物質が血液中に入り、出産のときに必要な子宮を収縮させるホルモンなどに影響を与えるため、早産のリスクが高くなります。また妊婦さんの羊水から歯周病菌が検出されたことが報告されており、妊娠中の歯周病は赤ちゃんの発育不全を招く可能性があるとされています。

妊娠中のお口のケア

妊娠期はつわりで歯みがきが十分できなくなるため、歯周病のリスクが高まる時期です。気分がよいときに歯みがきするなど、できる範囲でお口のケアをしましょう。つわりがおさまり、安定期にはいったら歯科検診を。妊娠中でも使用できるお薬や、痛み止め、抗生物質もあります。局所麻酔も通常量の使用なら赤ちゃんに影響はありません。治療が必要な場合はこのときにしておきましょう。

■歯周病と骨粗鬆症

骨粗鬆症は、全身の骨強度が低下し、骨がもろくなって骨折しやすくなる病気です。患者さまの約90%が女性です。骨代謝にかかわるホルモンのエストロゲン分泌が低下して発症するのが、閉経後骨粗鬆症で、閉経による卵巣機能が低下することで起こりやすくなります。

このエストロゲンの欠乏が、歯周病が進行しやすい原因となってしまうんです。エストロゲンの分泌が少なくなると、全身の骨がもろくなるとともに、歯を支える歯槽骨ももろくなります。また、歯周ポケット内では、炎症を引き起こす物質が作られ、歯周炎の進行が加速されると考えられています。閉経後の女性は、エストロゲンの減少により、歯周病にかかりやすく進行しやすい状態にあるわけなんです。

このように、歯周病は多くの全身の重大な病気に関わっています。20歳以上の約8割の方が歯周病になっていると言われています。重症化しないためにまずセルフケアをしっかり行いましょう。そして、歯科医院での定期的な検診を強くおすすめいたします。木更津きらら歯科でお待ちしています。

詳しく読む →

てごわい歯石を放置しないでください!

歯石の除去は歯周病治療の第一歩です。石のように固く、歯の周りにこびりついて歯みがきではとれない歯石は、虫歯・口臭などの原因ともなります。てごわい歯石をとりのぞいてお口の健康をとりもどしましょう。

■プラーク(歯垢)と歯石

私たちの口の中では、「脱灰」と「再石灰化」が繰り返されています。食事によって口腔内が酸性に傾き、歯の表面のエナメル質からカルシウムやリン酸を溶かしてしまう状態が「脱灰」、唾液の成分によって溶け出したカルシウムやリン酸が再び歯にもどって修復を行う働きが「再石灰化」です。

「脱灰」と「再石灰化」が正常に繰り返されていれば、歯の健康は保たれているんですね。

ところが、歯ブラシを上手に使い、歯間ブラシやデンタルフロスを効果的に利用しても、ふだんのセルフケアだけではどうしても少しづつ汚れがたまっていきます。

歯みがきで落としきれなかった食べかすが歯に付着していると、プラーク(歯垢)というネバネバした細菌の温床となり、唾液のカルシウムやミネラルなどの成分によって石のように固まってとれなくなります。プラークは、2日ほどで、歯みがきではとれない石のようなかたまりへと石灰化してしまうんです。これを歯石といいます。

この歯石が大問題なんです。

■歯石の弊害

では歯のまわりに歯石がついてしまうと、どんなよくないことが起こるのか見ていきましょう。

歯周病の原因となる

プラークは細菌の温床です。プラークが歯石になり、歯石があることでさらにプラークが溜まりやすくなります。プラークや歯石を放置していると、口腔内の衛生がどんどん悪くなってしまうのです。

歯石は歯周病の原因菌の住処となり、放置していると、歯周病の進行を誘発します。

こわい歯周病

歯周病が進行すると、歯肉がやせ、歯に動揺が起こるようになり、歯槽骨まで吸収され、重症になると歯が抜け落ちるという事態にまでなってしまいます。

また歯周病は、インスリンの働きを悪くさせ糖尿病を悪化させたり、早産や低体重児出産の原因ともなり、心筋梗塞や脳梗塞という血管の病気にも悪影響を与えます。アルツハイマー病の悪化の引き金となる可能性も報告されています。

歯石を放置しているということは、そんな怖い細菌が、お口の中にたくさん溜ってしまうということなんです。

歯周病はサイレントキラーと呼ばれ、初期の段階では痛みなどの自覚症状がありません。ですから歯石と関係あるのかピンとこないかもしれませんが、歯周病の治療は歯石の除去からはじまるのです。

口臭の原因となる

健康な歯の表面のエナメル質はつるつるしています。ところが歯石の表面はザラザラしているため、お口の中の細菌やプラークが付着しやすいのです。プラークは、発酵して口臭の元となるガスを発生させます。お口の中が、卵や玉ねぎの腐ったような不快な臭いがする、口臭が気になると思ったら、クリーニングが必要です。

頑固な汚れとなる

歯石やステイン、タバコのヤニといった頑固な汚れは、歯科医院で専用の道具を使ってクリーニングをしないと、取ることができません。 また歯みがきも、ご自身でされる口腔清掃だけではお口の中の隅々までしっかり行うことは難しく、歯と歯の間など、プラークが残りやすくなります。 特に歯並びが良くない方は要注意です。

■歯石の付きやすい場所

歯石のつきやすい場所というのがあるんですよ。歯みがきの際に意識してみてください。

下の前歯の後ろ側

ここ、鏡で見てもわかるので目立ちますよね。下の前歯の裏側には、唾液がでるところがあり、この場所に食べかすが変化したプラーク(歯垢)がついていると、唾液の成分で石灰化し、歯石となりやすいのです。歯医者さんでクリーニングした直後には歯に挟まっているようなものがなくすっきりさっぱりだったのに、しばらくたつと、「あれ、隙間がなくなっている・・・?」という経験はありませんか? それ、歯石がくっついているんですよ。

上の奥歯の表側

上の奥歯は、外側、表側のほうが歯石がつきやすいのです。唾液のでるところがここにあるんです。歯ブラシが届きにくく、磨き残して食べかすが残りやすいため、歯石ができる条件がそろってしまうのです。歯ブラシが歯の表面や歯と歯のすきま、歯と歯ぐきの境目にさわっているか、意識してみてください。

■白い歯石と黒い歯石

実は歯石にも異なる種類があり、歯石となってしまう仕組みも異なります。お口の中はとても複雑で繊細なんです。

白い歯石

歯ぐきより上の、目で見える場所にできた歯石は、唾液の成分によって石灰化しています。歯の表面のつるつるしたエナメル質の上に付着しており、比較的除去しやすいことが多いです。

黒い歯石

歯ぐきより下にできた歯石は、歯と歯ぐきのあいだから浸み出てくる歯肉溝浸出液の成分によって石灰化しています。歯肉溝浸出液は、歯と歯ぐきのあいだ、歯肉溝を清掃する働きを持っている、唾液とは異なる体液です。褐色や黒っぽい色をしており、歯ぐきの中にこびりついているため、除去するのが困難です。

■歯石のできやすい人

歯石にはできやすい人とできにくい人があります。いったいどういうことなんでしょうか?

歯石は、唾液に含まれているミネラル成分と歯垢が結びついて石灰化してできます。

食事でお口の中が酸性に傾き、歯の表面のカルシウムやリンが溶け出す脱灰がおきると、唾液に含まれるミネラル成分が修復してくれる再石灰化という作用が起きるのですが、この再石灰化を促す作用は、歯垢の石灰化も促進させてしまうのです。ということは、再石灰化がうまくいってむし歯の少ない人は、歯石もできやすいということになってしまうんです。

歯石のできやすい人には2つのことが考えられます。ひとつは体質的に、唾液がさらさらとしてアルカリ性に傾いている場合。むし歯になりにくい面もあります。もうひとつは、歯みがきがうまくいっておらず、歯垢がたまっている場合です。

逆に、唾液が酸性に傾いている方は石灰化がおきにくく、どちらかといえば歯石がつきにくい一方で、むし歯になりやすかったりもします。なかなかうまくいかないものですね。

歯石がたまりやすい方は、むし歯になりにくい反面、プラークがたまりやすく歯周病のリスクが高くなるということでもありますね。むし歯がなくても、歯科定期検診で定期的に歯のおそうじをして、歯石があればそれを除去するのはとても大切なことですよ。

■歯石の除去を何回かに分けて行う場合

歯医者で歯石をとるために何度も通わなくてはならなくなったことはありませんか? これは歯ぐきを守るために、保険診療上のルールで決められているのです。

歯石が多かったり、歯ぐきの中の深い所にまでついている場合、一度に除去しようとすると、歯ぐきに腫れや痛みが出てしまう可能性があります。そのため、数回に分けて行わなければならないというルールがあるのです。

歯ぐきより上の部分についている歯石とりは上の歯と下の歯で分けて行う、歯肉に覆われて外からは見えない場所の歯にこびりついた歯石をとりのぞくには、上下左右と6つのパーツにわけて、順番に行うといったように決められているのです。全ての歯石とりを一度で行うことはできません。

歯石がたくさんついてしまっているということは歯周病も進行しています。歯周病治療のために何度も通わなくてはならないのは、そういうわけなんです。

■歯石の予防

歯石を予防するためには、歯磨きをしっかり行うことが大切です。 歯ブラシで歯垢を除去することで、歯石が付きにくくなります。 また、歯磨きだけでなく、フロスや歯間ブラシを使って、歯と歯の間の汚れも取り除くようにしましょう。

こうして丁寧にセルフケアを行っていても、歯の汚れはどうしても蓄積していき歯石に変化していきます。歯石は毎日の歯みがきでは除去することはできず、新たにむし歯や歯周病を引き起こします。

3ヶ月に1回程度、定期検診でチェックをしましょう。歯石がついているとわかれば、歯石を除去する治療を行います。

お口の中ではとても複雑ないろいろなことが起こっています。お口や全身の健康を守るために、歯科定期検診をご利用いただき、定期的な歯のおそうじをしていただくことをおすすめいたします。

詳しく読む →

こわがらないで! 知識と根気で歯周病を治療しよう

今日は「人類史上最大の感染症」と呼ばれる、歯周病という病気についてお話します。歯周病とは細菌の感染によって引き起こされる炎症性疾患です。歯周病菌という菌が炎症を引き起こし、歯の周りの歯肉が腫れて歯の根を包み込んで支えている骨が溶けてしまうという病気です。

■歯周病は細菌が骨を溶かす病気です

お口の中の食べ物の残りカスは、歯の表面にとどまると食後8時間程度で大量の細菌を繁殖させます。この細菌の集団は、プラークと呼ばれます。以前は歯垢という言葉も使われていました。

プラークが歯と歯肉の境にある隙間にたまったままになると、体は細菌を退治するために炎症を起こすので、歯肉が赤く腫れたり骨が溶けたりします。

これが歯周病です。

■歯周病と全身の病気との関係

近年では歯周病はお口の病気にとどまらず様々な全身疾患を引き起こすことがわかってきました。例えば

- 糖尿病

- 慢性腎臓病

- 心筋梗塞

- 誤嚥性肺炎

- 早産

- 低体重児出産

といった重大な疾患を引き起こしたり、悪化させたりするということが国内外の研究から分かっています。他にもアルツハイマー病やガンのリスクが高まるという報告もされています。歯周病は、歯科医院で治療する病気の中では唯一の生活習慣病なのです。

■歯周病は自覚症状がありません

歯周病には初期段階の歯肉炎と進行段階の歯周炎の2つがあります。歯肉炎になると赤くなったり腫れたりしますが、実はこの段階では痛みを感じないことがほとんどです。

ところがさらに進行して歯周炎になると膿が出たり、歯がグラグラして最後には歯を抜かなければならなくなるほど骨が溶けてしまいます。それでも痛みは感じないんです。

■人類史上最大の感染症

歯周病が「人類史上最大の感染症」としてギネスブックに認定されたのは2001年のこと。その後もこの感染症が収束したという報告はされていません。日本でも、20歳前後の若者の5人に1人、50歳前後なら2人に1人は歯周病にかかっています。それ以上の年齢だと歯周病の人の割合はもっと増えるのです。日本人の歯を失う原因の第1位は歯周病というのも納得するほかありません。歯周病はそれだけ自分では気づきにくくありふれた病気なのです。

■歯周病のセルフチェック

もしかしたらあなたもすでに歯周病にかかっているかもしれません。このチェックリストを確認して自分に歯周病の可能性があるかどうか見てみましょう。それはスタート!

- 口臭を指摘された・自分で気になる

- 朝起きたら口の中がネバネバする

- 歯みがき後に、毛先に血がついたり、すすいだ水に血が混じることがある

- 歯肉が赤く腫れてきた

- 歯肉が下がり、歯が長くなった気がする

- 歯肉を押すと血や膿が出る

- 歯と歯の間に物が詰まりやすい

- 歯が浮いたような気がする

- 歯並びが変わった気がする

- 歯が揺れている気がする

判定

- チェックが1~3個の場合

歯周病の可能性があります。軽度のうちに治療を受けましょう。 - チェックが4~5個以上の場合

中等度以上に歯周病が進行している可能性があります。早急に歯周病の治療を受けましょう。 - チェックがない場合

チェックがない場合でも無症状で歯周病が進行することがあるため1年に1回は歯科検診を受けましょう。

■歯周病対策には、プラークの除去が重要です。

歯周病の原因は歯周ポケットのプラークを住処として繁殖する細菌です。だから口の中のプラークを減らしてあげることができれば予防や治療につながります。こまめな歯みがきが大切ですが、それだけでは不十分なんです。歯間ブラシやデンタルフロスで歯の隙間のプラークを書き出すことがとっても大切なんです。歯周病は原因をしっかりと理解し適切なケアをしていけば予防も治療もできる病気です。がっかりせずに、ご一緒にしっかりケアをしていきましょう。

■歯周病の治療

*歯周病検査

歯周病の治療で一番最初に行われる歯周病検査について紹介したいと思います。 健康な人でも、歯と歯肉の間には歯肉ポケットと呼ばれる約1から3ミリの溝があります。この歯肉ポケットにプラークが入り込みうまく除去できないままでいると、炎症が起き、歯肉が腫れ、溝が深くなってしまうんです。歯周病の初期段階、歯肉炎の始まりです

歯周ポケットは歯肉に覆われているため、見ただけではポケットが深くなっているかどうかわかりません。そこでプローブという針状の器具を挿入し、歯肉の色形、感触、出血の有無をよく観察しながら溝の深さを測ります。一見健康そうな歯肉に見えるのに6ミリもプローブが入ることもあります。特に重要なのは出血の有無。歯肉に炎症が起きていると、プローブでこすっただけでも出血が起きるのです。

今度は歯の動揺度を調べます。歯周病が進行すると支える骨が溶けて歯がグラグラしてきます。ピンセットで歯を揺らして歯がぐらぐらしていないかを調べます。前歯も調べていきますよ。

X線検査では、歯の周りに骨がどれくらい残っているかを正確に確認します。健康な場合は歯肉のすぐ下まで骨で満たされていますが、歯周炎になると歯を支えている骨の量が減ってしまいます。/p>

歯周病検査は患者さんの歯周病の進行度と原因を調べ原因を取り除くにはどのような治療をどのような順番で行っていくかという治療の計画を立てるためにとても大切な工程です。

*歯周基本治療

歯周病の大元の原因である歯垢、プラークを取り除いて歯周病の進行を食い止めます。歯科医院で行うスケーリング・ルートプレーニング(SRP)、患者さん自身に行ってもらうブラッシングの指導が歯周基本治療の中心です。

スケーリング・ルートプレーニング(SRP)

患者さん自身では取り除くことが難しい、歯肉に覆われて外からは見えない場所の歯にこびりついたプラーク(歯垢)、歯石を除去する方法です。スケーリングで歯の表面についた歯石を取りのぞき、ルートプレーニングで表面を一層削ることで細菌を除去し、綺麗でなめらかな歯に仕上げます。再びプラークや歯石が付着しにくくすることが目的です。歯周病の重症度に合わせて何回かに分けて行っていきます。

ブラッシング指導

ブラッシング指導では患者さん一人一人のお口に合った歯ブラシの選び方や、歯ブラシの動かし方、歯ブラシが当たりにくいところの磨き方をお伝えします。歯間ブラシやデンタルフロスを使うことも大切です。歯周病の原因である歯垢、プラークを患者さん自身がきれいに取り除けるよう適切なブラッシング方法を指導します。

*歯周外科治療

歯周基本治療だけでは直しきれない中等度以上の症状の場合、歯周外科治療に進むことがあります。

歯肉切除

歯石をとりのぞいても歯周ポケットの深さが改善されない場合、歯周ポケットを浅くするために、腫れてしまった歯ぐきをメスやレーザーで切除します。

歯周ポケット掻爬術

歯周ポケットの奥深く、歯の根の表面にこびりついた汚れや、歯周ポケットの内側の細菌に感染した部分を掻き出す治療です。痛み止めの麻酔を注射して行います。歯の根の表面が清潔になり歯肉が密着すれば、汚れの付着を予防することにつながります。

フラップ手術

歯ぐきを切り開いて歯の根のまわりをきれいにする方法があります。歯ぐきに麻酔をして行うフラップ手術です。スケーリング・ルートプレーニング(SRP)や歯周ポケット掻爬術を行っても汚れや歯肉の内側の感染した部分をとりきれない場合に選択します。抜糸まで1週間程度が必要です。

*自由診療

歯周組織再生法(エムドゲイン療法)

症状が進むと歯肉の中の骨が溶けてなくなってしまっている場合もあります。ですが朗報です。近年は、歯周組織再生法と言って特殊な薬剤により失った骨を再生することもできるようになりました。エムドゲインの主成分(エナメルマトリックスデリバティブ)は、歯が生えてくるときに重要な働きをするタンパク質の一種です。治療部分の歯肉を切開し歯根表面のお掃除をして、エムドゲインゲルを塗布して縫合します。数か月から1年程度で歯周組織の再生が見込まれます。技術は日々進歩しています。

結合組織移植術(CTG)

歯茎の高さやボリュームを出すため、上顎の口蓋部分の粘膜を移植する方法です。

※医療行為にはリスクもあります

本来であれば隠れているはずの歯の根元をあらわにする治療は、一時的な知覚過敏になったりアナフィラキシーショックの報告もあります。それでも感染源の除去は医療の原則です。ご自身の全身の健康状態も鑑み、歯科医師とよく相談いただいたうえで、治療に踏み切る選択をご検討ください。

*メインテナンス

歯周病は非常に自覚症状に乏しい疾患で「サイレント・ディジーズ (静かなる病気)」と呼ばれています。ですので、治療が終わった後もかかりつけの歯科医院で年に数回の定期的なメインテナンスを必ず受けてください。再発を防ぎ早期発見、早期治療のためにも定期的な歯科検診は欠かせないのです。

メインテナンスでは歯周病検査をしプラークや歯石のチェックと清掃をします。人によって歯並びは違いますし時間が経てば形も変わっていきます。それぞれの患者さんの現在のお口の状態にふさわしい歯ブラシやケア用品をご紹介し、使い方を丁寧に指導します。

歯周病は自分ではとても気づきにくい病気でありながら、全身の健康に重大な影響をおよぼすこともあります。木更津きらら歯科では日本歯周病学会 認定医が所属し、最新の歯周病の知識で診断、治療、メインテナンスにあたります。恐れず根気よく治療し、毎日のセルフケアと定期的な検診で大切なご自分の歯を守っていきましょう。

詳しく読む →

歯周病の予防

残っている歯の本数が多いと、病気になりにくく、医療費も少なくなるんです。実はお口の健康と全身の健康は大きく関わり合っているのです。

■歯周病と全身の病気

歯を失う原因の4割近くを占めているのが歯周病です。そして歯周病は、糖尿病、脳卒中、狭心症、心筋梗塞などの病気と関連があることが明らかになっています。

糖尿病との関係

歯周病で出血や膿のある歯周ポケットからは、炎症に関連する化学物質が放出され血流にのって全身にまわります。この炎症に関連する物質は、体のなかで血糖値を下げるインスリンの働きを低下させます。そのため、糖尿病の発症や進行につながってしまうのです。

狭心症、心筋梗塞、脳梗塞との関係

お口から血管にのって流れる歯周病原因菌の刺激により、血管内にプラーク(粥状の脂肪性沈着物)ができてしまい、血液の通り道が細くなります。狭心症・心筋梗塞は、心臓への血液供給が絶たれ、死に至ることもある病気です。脳梗塞は脳の血管がプラークで詰まってしまう病気です。歯周病の人はそうでない人の2.8倍も脳梗塞のリスクが高いのです。

アルツハイマー病との関係

アルツハイマーと歯周病との関係性についての研究報告も提示されています。歯周病菌の毒素は血流にのって脳にはいりこみ、アルツハイマーを進行させる原因となってしまいます。

歯周病は怖いです! まちがいなく皆様が全員感染しあす。逆に言えば、歯周病を予防し、年をとっても自分の歯がたくさん残っていることが、糖尿病や血液の病気を予防したり進行を遅らせたりすることにつながっているのです。

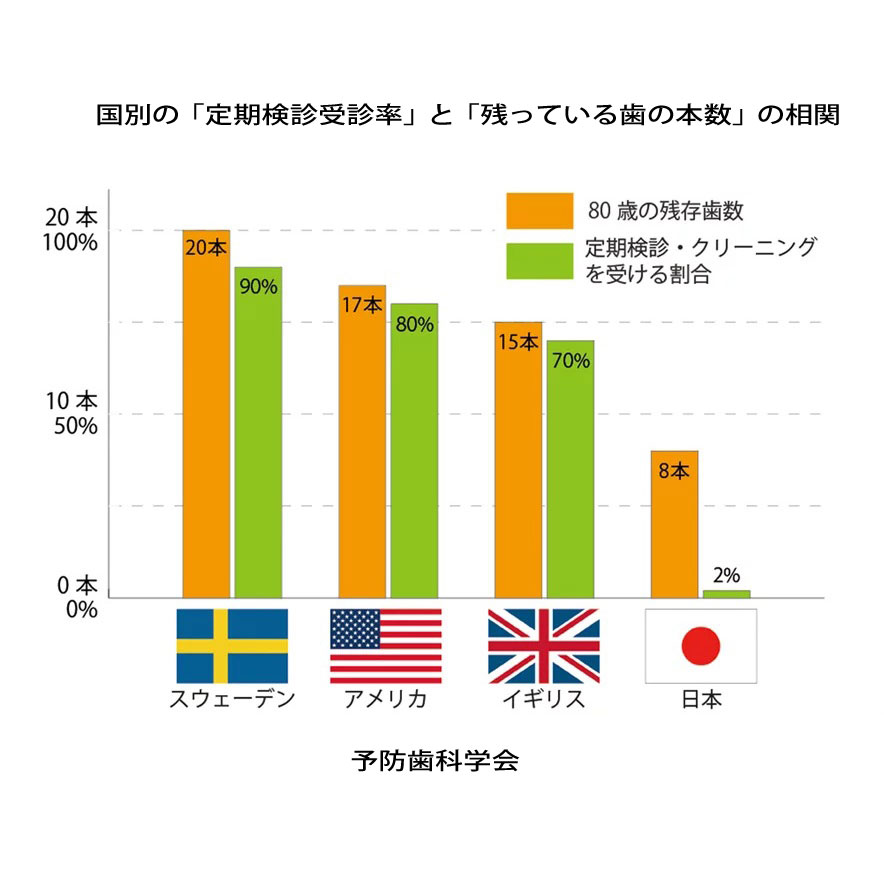

■定期検診のおすすめ

予防歯科先進国のスウェーデンでは、80歳の方でも自分の歯が20本あります。食べること、噛むことがほぼ自分の歯で可能なんです。日本は、80歳の方は8本しか歯が残っていません。その違いは、「定期的なメインテナンスを受けているかどうか」によるのです。

日本では「歯医者はむし歯が痛くなったら行くところ」と理解されています。むし歯を削ってつめものをし、最終的には入れ歯の製作・装着に頼ることになるのは、歯科の治療の重要な部分ではあります。木更津きらら歯科は、ここで「お口の健康を守ることの大切さ」もお伝えしてかなくてはならないと考えています。お口の健康を通して全身の健康を守ることができれば、年をとっても医療費も少なくてすむというわけなんです。

木更津きらら歯科では3ヶ月に一度の定期検診をおすすめしています。定期的にメインテナンスを行うことで、悪いところがあっても初期のうちに短期間の治療で治すことができますよ。

詳しく読む →

インフルエンザ予防と歯周病菌

インフルエンザの予防には歯みがきが効果的です。千葉県では、2022年12月28日に、国が目安としている数値を上回ったとしてインフルエンザの流行シーズン入りを発表しました。かかってしまう前に、予防しましょう。

インフルエンザは、子供から高齢者まで幅広い世代で発症し、またたくまに拡散するほど感染力が強いのです。普通の風邪に比べて、突然の高熱、頭痛、関節痛などの全身症状が強く、気管支炎や肺炎などを合併し重症化することがあります。体力のないご高齢者や小さなお子さんには、特に注意が必要です。

■歯みがきでインフルエンザ予防

かかってしまう前にまず予防。皆さんはどんな方法でインフルエンザの予防をしていますか?

- うがい

- 緑茶を飲む

- 加湿

- 手洗い

- マスク

そして・・・

- 歯みがき

効果的なインフルエンザの予防法があります。うがいも大事ですが歯みがきはもっと大事なんです。お口が汚いとインフルエンザにかかりやすいのです。動画では大阪大学大学院歯学研究科の天野敦雄先生がお話してくださっています。

■キーワードは「ウイルス」

なぜ歯みがきとインフルエンザ感染が関係あるのでしょうか? キーワードは「ウイルス」です。

一般的に風邪は細菌かウイルスのどちらかが原因で発症します。細菌とウイルスでは、感染のメカニズムが大きく違うのです。

細菌感染の場合は粘膜に付着するだけで炎症を起こし喉が痛くなったり熱が出たりします。一方ウイルス感染は粘膜に付着しただけでは発症しません。細胞の中へ入り込むことで発症するんです。

■細胞の中にウイルスがはいりこむ

ウイルスが細胞の中にはりこむときに、重要な役目をしている酵素があるのです。インフルエンザウイルスの表面には鍵とハサミのような働きをする2種類の酵素があります。

- インフルエンザウイルスが喉などの粘膜にくっつく。

- ひとつの酵素が鍵を差し込んで細胞膜をこじあける。

- 細胞の中でウイルスが大増殖する。

- もうひとつの酵素がハサミをもって隣の細胞へウイルスを放出。

こうして感染が拡大していきます。

■口腔細菌界の魔王、「歯周病菌」

そしてなんとこの酵素を活発にする細菌があるんです。特に気をつけなければいけないのが歯周病菌です。細菌の中でも最強なのが口腔細菌界の魔王、「歯周病菌」。

歯周病菌がウイルスの酵素を活発化させるんです。歯周病菌に感染していると、インフルエンザウイルスの酵素の活動が活発になり、ウイルスが細胞の中に入りやすくなって、インフルエンザが発症してしまいます。

プラークに住み着く歯周病菌は抗生物質などの薬で撃退したり除去することはできません。人間の体の免疫細胞でも撃退できないのですね。だから歯周病菌はプラークごと歯磨きで除去するしかないんです。

■口腔ケアをしていたご高齢者、していなかったご高齢者

介護施設で歯科衛生士から口腔健康管理を受けていた場合、ご高齢者のインフルエンザの発症率は大幅に減少していたという報告があります。特に寝たきりの方肺炎を防ぐためにも、口腔内を清潔に保つことが大切なんです。

ぜひ、ふだんのお口のケアを見直してみてください。日頃からお口の中を綺麗にしていくことが一番大事です。歯科クリニックでの定期検診や、歯みがき指導も活用してください。

コロナウイルスの感染経路はインフルエンザと同じと言われています。新型コロナウイルスの感染症法上における位置付けの見直しが検討されている折でもあります。私たちもあらためて、感染症対策をしっかり行っていきましょう。

詳しく読む →

Instagramと歯周病

30代の後半くらいから、歯周ポケットが4mm以上の歯のある人がめだってきます。30代の8割もの人が、歯科クリニックでの定期検診や治療を「早くやっとけば良かった…!!」と後悔しているんです。ぜひクイズでご自身を振り返ってみてください。

日本歯科医師会制作「歯の学校」No.75 よりご紹介いたします。

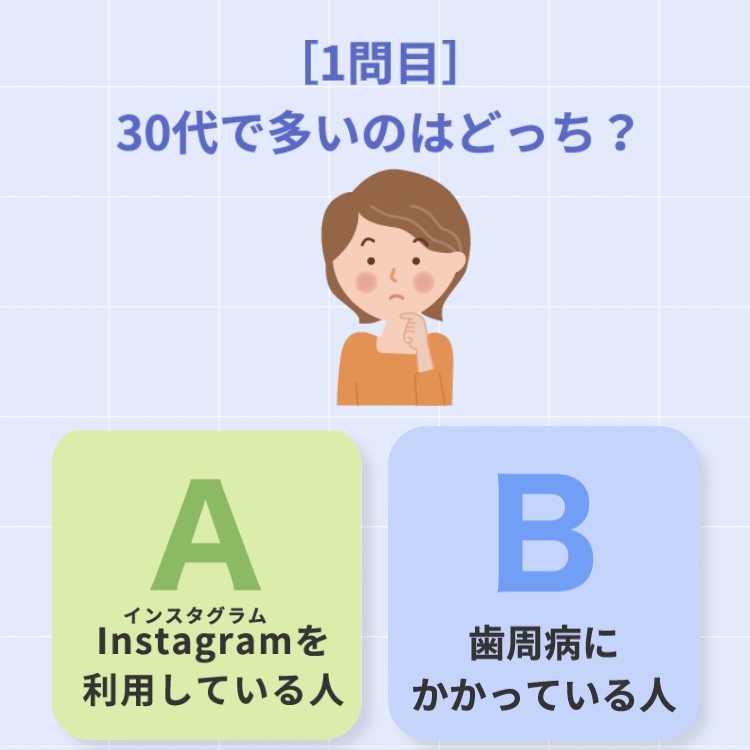

■30代でInstagramをやっている人と、30代で歯周病にかかっている人、どちらが多いと思いますか?

はい、歯周病にかかっている方のほうがずっと多いんです。

30代の実に56%の方がInstagramを利用しているというSNS時代なのですが、歯周病にかかっている30代はなんと約70%!

歯周病は、歯と歯ぐきの境目の歯周組織に炎症が起こる細菌感染症です。歯と歯ぐきの境目の、がんこな歯垢(プラーク)が原因です。進行すると、やがて歯が抜けてしまうこともあります。

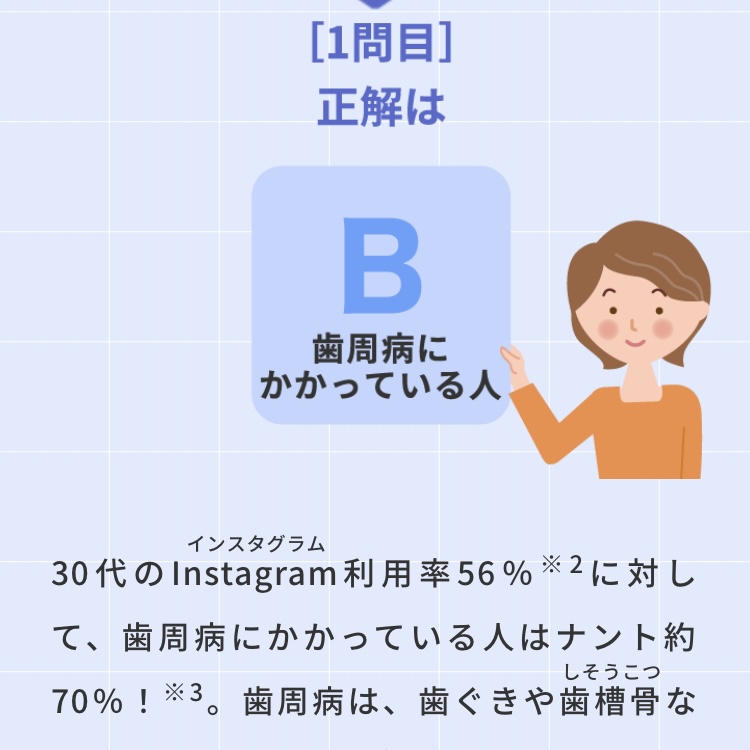

■ではその”プラーク”とは? 歯と歯の境目にこびりついた食べかすのことでしょうか、それとも細菌を指すのでしょうか?

歯垢(プラーク)は、ねばねばした細菌のかたまりです。細菌にとって快適な環境のため、歯周病菌もどんどん増殖してしまいます。プラークが唾液の中のカルシウムやリンと結びつくと、石灰化し堅い歯石となります。歯石の上にはまたプラークがつきやすくなります。口腔内の健康を保つためには、歯と歯ぐきのすき間のプラークを、歯石となる前にきちんととりのぞくことが大切です。

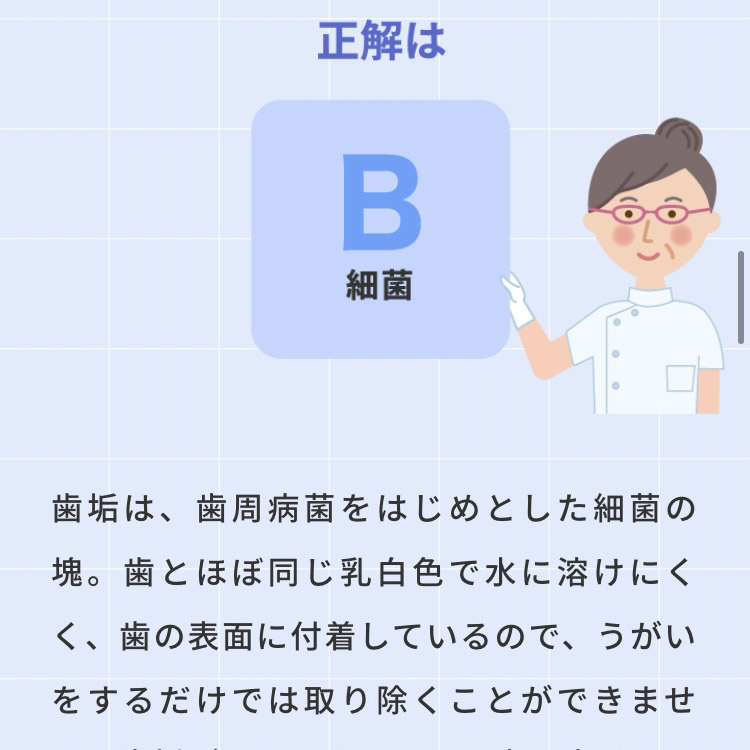

■大切な歯が失われる原因は? 虫歯でしょうか、歯周病でしょうか。

日本人が歯を失う原因で最も多いのは、「歯周病」です。歯周病とは、歯と歯ぐきの周りにこびりついた細菌の塊が、歯の周りの組織を破壊していきます。炎症の範囲が歯ぐきだけなら「歯肉炎」、炎症が歯根膜や歯槽骨まで及ぶと「歯周炎」となります。重症化すると歯槽膿漏とも言われ、歯を失うことにまで進行してしまうんです。

歯周病は、自覚症状がなく静かに進行していきます。ぜひ歯科の定期検診を活用し、お口の中の健康に関心をもってください。

詳しく読む →

妊娠と歯周病

歯周病治療を必要とする妊婦さんのお話をご紹介します。総合医療センターの産婦人科を舞台にした「コウノドリ」というマンガのエピソードです。

妊娠中の白鳥さんは、不安なことばかり。からだを冷やしてはいけないと脱水症状を起こすほど着込んだり、迷信に惑わされたり、そのたびに担当の四宮先生に叱られます。

一見冷たいけれど、患者さんをよく見ている四宮先生、テレビドラマでは星野 源さんが演じられていたのを覚えておいでの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ある日、白鳥さんは四宮先生に訴えます。

「あの 四宮先生・・・・」

「まだ何か?」

「歯が痛いんです」

「歯?」

「はい奥歯が・・・ 全体的に歯が浮いてる感じなんです」

「白鳥さん ここ産科 歯が痛いなら歯医者に行ってください」

「でも…妊娠中は歯の治療なんてできませんよね?」

「逆ですよ

妊娠中こそきちんとした歯の治療やケアが必要です」

「でも薬とか麻酔ってだめですよね?」

妊娠中に歯の治療に行くべきか迷うのはそこですよね。

「妊娠中でも使用できる薬・・・

痛み止めや抗生物質もあります

局所麻酔も通常料の使用なら影響はないです

汗をかきながら白湯を飲むのもけっこうですが・・・

最優先はまず歯の治療でしょ」

「・・・」

そう言われても、妊娠中に歯の治療をしていいものか、不安そうな白鳥さん。自宅で夫さんと話します。

「でも産科の医者が行けって言うなら歯医者に行けば?」

「でもやっぱり薬とか麻酔とかイヤだな~ 何かあったらこわいもん」

「まあ・・・ それもわかるけどさ」

「さっきお婆ちゃんに電話したら 歯にこれ塗ればだいじょうぶだって!」

ガサゴソ

「どれどれ やめとけって塩は・・・」

白鳥さんは、どうしても歯医者に行く気持ちになれません。ついに病院の廊下で、頬を腫れあがらせてうずくまってしまいます。そしてまた四宮先生に叱られることに・・・。

「なんで行かなかったんです? 歯医者・・・」

「・・・」

「さらに頬っぺたがパンパンですよ」

「さらに・・・ やっぱり塩でマッサージすればよかったんですかね?」

「歯医者に行けばよかったんですよ」

「妊娠中はやっぱり赤ちゃんのために治療はしたくないんです」

ご不安な気持ちはわかります。そういうときは、ぜひ医師の意見も聞いてみてください。

「赤ちゃんのためでもあるんですけどね・・・

歯周病により早産や低出生体重児が増えるというデータがあります」

「え?」

「歯周病を治療したからそれらの確率が減るとは断言できませんが・・・ 治療はしたほうがいいに決まっています」

「でもこんなの歯の状態は・・・ 妊娠してからなんです」

クールに熱く、歯周病の危険性について語る四宮先生。

「まず妊娠中は唾液の分泌が減ります

つわりのときなどは歯磨きもままならないコトもあります

口腔内は酸性になり 虫歯も進行しやすい

女性ホルモンの増加により・・・

歯周病原細菌が増殖しやすくなるんです

妊娠前の歯の治療は当然ですが

妊娠中こそ定期的な検診を受けてください

治療は妊娠初期や出産間近は避けた15週から32週

遅くても35週までには受けた方がいいです

歯周病原細菌は腫れた歯肉から容易に血管に侵入し・・・・

全身疾患につながることもあります

ですから歯の状態に緊急性があれば・・・

週数を問わす治療することも必要です」

そんなたいへんなことなんだ・・・ 白鳥さんは観念して歯医者に行く決心をします。

「それじゃあ明日 歯医者に・・・」

「今日行ってください」

「イヤ 今日はちょっと・・・」

ピクピク 怒りで震える四宮先生

「もちろん今日でしょ・・・」

「それと白鳥さん」

「はっ はい・・・」

「歯医者での仰向けの姿勢は・・・・ 気分が悪くなるかもしれないのでお気をつけて」

「・・・・」

妊娠中の方に起こるリスクを描いた白鳥さんのエピソードでした。妊娠中の方が必要以上にご不安になることのないように、少しコミカルに描かれています。

もちろん、患者さまと赤ちゃんの状態は患者さまおひとりおひとり異なります。できたら妊娠がわかる前に治療しておいたほうがいいですよ。妊娠中でも歯周病治療を急いだほうがいい場合もあるのです。妊娠中の方は、どうかおからだを大切に、歯の治療のことも頭にいれておいていただけると嬉しいです。

木更津市では、妊婦歯科健康診査を無料で受けることができます。木更津きらら歯科は妊婦歯科検診の指定医療機関です。妊娠がわかったら妊婦歯科検診を受けましょう。母子健康手帳別冊に、受診票がはいっていますので予約のうえぜひ活用してください。

コウノドリ

鈴ノ木ユウ先生

出版社:講談社

2016年、第40回講談社漫画賞・一般部門受賞

白鳥さんのエピソードは11巻に収録!

詳しく読む →

りんごをかじると、歯ぐきから血が出ませんか?

歯みがきのときに歯肉から出血するのは、典型的な歯肉炎の症状です。歯肉炎は、歯周病の前段階です。その症状を、「りんごをかじると、歯ぐきから血が出ませんか?」という印象的なフレーズで伝えたのは、昭和40年代の歯みがき会社のCMです。

昭和50年代にはいって、現在のような歯周病治療が行われるようになりましたが、それも大学病院や限られた歯科医療機関のみでのこと。この歯みがきのCMは当時かなり画期的だったと言えそうです。

歯みがきの際に、軽く出血が見られる程度なら、フロスや歯間ブラシを使ってきちんと歯みがきすることで、歯ぐきがひきしまり基本的には健康な状態にもどっていきます。歯と歯ぐきの境目にプラークがたまっていないか、たまっていたらきれいにとりのぞくために、歯科定期検診をぜひご活用ください。

■りんごのお話

今日は歯周病ではなくりんごのお話です。“An apple a day keeps the doctor away.” イギリスには「1日1個のりんごを食べていれば医者にかからなくて済む」ということわざがあるそうなんですよ。

*風邪をひいたとき

りんごのほとんどの成分は、水分です。そして角砂糖14個分ほどの糖質を含みます。風邪をひいて熱があるときには、食欲がなくなり、小さい子供さんは低血糖の状態になりやすくなります。りんごの水分と糖質は、エネルギーの補給源として役に立つのです。

*整腸作用

りんごには不溶性食物繊維と水溶性食物繊維の両方が含まれています。腸の働きを整え、便の排出を助けます。お通じがよくなるんですね。食物繊維は善玉菌の増殖を促すため、腸内環境の改善も期待できます。すりおろしたりんごは赤ちゃんにも優しく作用してくれます。

*高血圧の予防に

りんごに多く入っているカリウムには、ナトリウム(塩分)を体外に排出する作用があり、この働きが血圧の上昇を防いでくれます。また、りんご繊維の一つであるペクチンも同じような働きをします。

*貧血の予防に

りんごに含まれているビタミンC等は、鉄分の吸収を高めます。ジュースにしたリンゴは胃液の分泌を促し、鉄分の吸収を助けてくれます。また、リンゴ酸をはじめとする有機酸は、貧血の予防に効果があります。

*りんごポリフェノール

りんごには、ポリフェノール成分が多く含まれています。りんごポリフェノールは、動脈硬化を抑制する作用、花粉症やアトピー性皮膚炎などのアレルギー症状を抑える作用、むし歯の原因となる歯垢形成酵素の働きを阻止する作用、肌を白くする作用などが知られています。皮に近いところにも多く含まれていますよ。

今では一年中おいしいりんごが食べられますが、りんごの旬は11月から2月頃。今がりんごのおいしい季節です。季節の食物をおいしくいただいて、健康なからだを作りましょう。

詳しく読む →

重度の歯周病の治療

重度歯周病の治療は、患者さまの口腔内の状態により、治療の選択肢が多岐にわたります。木更津きらら歯科では日本歯周病学会認定医が所属しており、患者さまのご要望を考慮しつつ総合的に治療方針を検討していきます。

■外科的な治療

初期の歯周病なら、歯のまわりをきれいにお掃除して、その状態を保つ歯みがきや歯のお手入れを継続することで改善されます。しかし、歯周ポケットが深かったり、歯肉に隠れた部分が汚れていて器具を使ったスケーリングだけでは歯石をとりきれない場合、メスやレーザーで腫れてしまった歯ぐきを切除します。細菌の住処となっている歯石をとりのぞく必要があるのです。

◇歯肉切除

お掃除を徹底的にして正しい歯みがきを実践しても歯周ポケットの深さが改善されない場合は、腫れてしまった歯ぐきをメスやレーザーで切除します。

◇歯周ポケット掻爬術

歯の根っこの部分の表面にこびりついた汚れや、歯周ポケットの内側の細菌に感染した部分を掻き出す治療です。麻酔をして行います。歯の根の部分が清潔になり歯と歯肉が密着すれば、汚れがたまりにくくなります。

◇フラップ手術

歯ぐきを切り開いて歯の根のまわりをきれいにする手術を選択する場合もあります。1週間程度で抜糸となります。

■歯周組織の回復

歯周病の基本は歯周病原因菌を除去することで、そのために菌の住処となるプラークをコントロールすることにあります。さらに、重度の歯周病の場合は損なわれた組織を回復する必要があります。

◇歯周組織再生法(エムドゲイン療法)(自由診療)

歯周組織の破壊がひどい場合には、歯周組織を回復させるための手術(歯周外科手術)が必要となります。この手術の際に、歯周組織の再生を誘導する薬剤を使用します。当院ではエムドゲインという歯周組織再生用材料を使用します。エムドゲインの主成分はタンパク質の1種で、歯が生えてくるときに重要な働きをする成分です。歯肉を切開し、歯の表面をお掃除をして、エムドゲインゲルを塗布して縫合します。数か月から1年程度で歯周組織の再生が見込まれます。

■抜歯を検討しなければならない場合

歯周病治療は、歯を残すための治療です。しかしどうしても抜歯を検討しなければならない場合もあります。根の先まで大量の歯石がついており歯周病菌に侵されているケースや、周りの骨まで溶けてしまっているケースなどです。治療後のことを考えたとき、人工の歯を入れる可能性も考慮すると抜歯をおすすめすることもあります。抜歯は本当に最後の手段です。歯科医師は、歯を残す治療をしたいのです。他の医院で抜歯をすすめられた患者さまのセカンドオピニオンも受け付けています。

歯周病は、歯をきれいにクリーニングして正しい歯みがきを行うことができれば、多くは改善に向かいます。はやめにご相談ください。

詳しく読む →

初期の歯周病の治療

歯周病治療の基本は歯周病菌をとりのぞきプラークをコントロールすることです。そのために、進行度を検査し、進行度に応じた手法で歯と歯ぐきを徹底的にお掃除します。そしてふだんの歯みがきでお口の中の清潔を保っていきます。

■歯周病は自覚症状がない

歯がぐらつく、口臭がするといったお口の中の違和感を放置しないでください。歯みがきでとりきれなかった歯と歯肉の間の汚れ。そこに細菌が住み着くとプラーク(歯垢)となり、歯にこびりつく歯石となると、炎症が引き起こされます。これが歯周病のはじまりです。歯周病には自覚症状がなく、自分で早期発見することはできません。歯がぐらぐらするほどになって初めて気づくのです。

■歯周病治療はまずお掃除

歯周病は、気づくのが早ければ歯についた汚れの掃除と歯みがきで治すことができます。それぞれの段階で治療法が異なりますので、適切な治療計画をご提案させていただきます。

◇歯周ポケットの深さを検査する

歯と歯肉との間の隙間を歯周ポケットといいます。この隙間ができるのが歯周病の症状です。針状の器具やレントゲンで深さを確認します。3㎜以上なら治療が必要です。

◇スケーリング

歯にこびりついている歯石を先端のとがった器具でとりのぞいていきます。歯石は、プラーク中の細菌が唾液の中の成分と結びついて固くなり歯にこびりついている状態です。それほど進行していなければ、歯石をとりのぞき歯みがきの習慣を見直すことで改善されます。

◇スケーリング・ルートプレーニング(SRP)

スケーリング・ルートプレーニングは、特殊な器具で歯肉の奥までお掃除し、歯の表面をなめらかにする治療です。きれいになった歯の表面に、再びプラークや歯石が付着しないようにすることが目的です。

■毎日の歯のお手入れ

そしてこれがとても重要なのですが、歯科医で歯をきれいにしたら、日々の食事で汚れがたまらないように、歯みがきの方法を見直していただきたいのです。1本1本の歯に対して、歯の前側、後ろ側、わき、隣の歯と接しているところ、つけねに歯ブラシがあたるように子心がけてください。

ポイントは、「磨きのこしがないように」。

- 順番を決めて磨く。例えば左奥歯から右奥歯へと、流れにそって。順番がないと磨き残してしまうかもしれません。

- 歯ブラシの毛先が歯周ポケットにむくように、45度に傾ける。

- 力は加えず、歯と歯のあいだに毛先が当たるように、小刻みに動かす。大きく動かすと、歯と歯の間に歯ブラシが届かず、磨き残してしまいます。

歯医者では治療だけでなく、歯みがき方法の見直しもお手伝いします。歯周病はお掃除と歯みがきで、改善されるのです。正しい歯みがきをして、お口の中の感染症を退治しましょう!

詳しく読む →

人類史上最大の感染症「歯周病」

「歯周病」が「人類史上最大の感染症」としてギネスブックに認定されたのは2001年のことです。「地球上を見渡しても、この病気に冒されていない人間は数えるほどしかいない」とまで記述されてるんです。その後もこの感染症が収束したという報告はされていません。

■歯周病で歯を失う

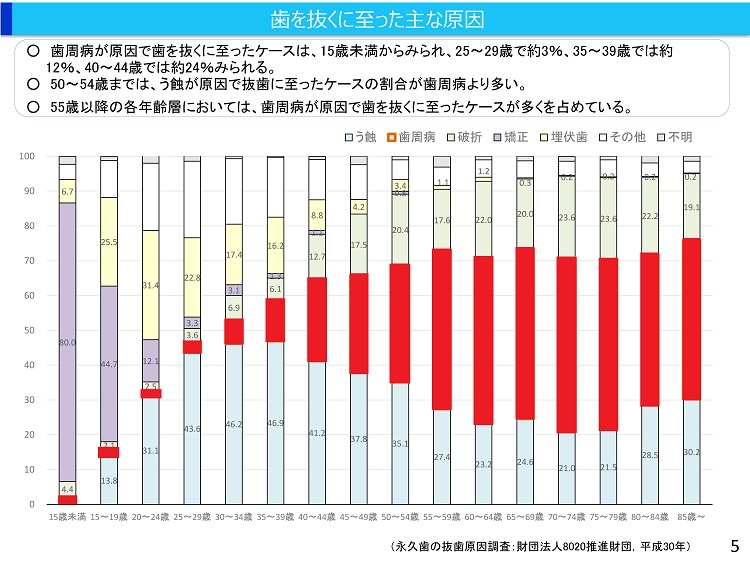

こちらは2018年に財団法人8020推進財団が発表したデータです。赤い部分が歯周病で歯を失った方の部分です。40代前半という年代の1/4の方が、歯周病で抜歯しなければならなくなっています。50代後半になると、二人に一人の方が歯周病で歯を失っているのです。

- 歯周病が原因で歯を抜くに至ったケースは、15歳未満からみられ、25~29歳で約3%、35~39歳では約12%、40~44歳では約24。

- 50~54歳までは、う蝕が原因で抜歯に至ったケースの割合が歯周病より多い。

- 55歳以降の各年齢層においては、歯周病が原因で歯を抜くに至ったケースが多くを占めている。

■歯周病は感染症

歯が生え始めたばかりの赤ちゃんに歯周病菌はいません。大人の歯周病菌が、噛み与えや食器の共用などから感染してしまうんです。唾液感染が、感染ルートでは一番多く、キスや箸・スプーンの共用が考えられます。人間の歯周病菌と同じ菌が犬の口から発見された報告もあります。かわいいペットと歯周病を移しあっては悲しすぎます。動物とキスをするのはやめましょう。

■歯周病がもたらす重大な病気

歯周病は歯のまわりにたまったプラークが原因です。プラークは細菌の塊。プラークの中の細菌がからだに入り込もうとするのを阻止しようとして、歯ぐきのまわりに炎症が起こります。炎症性物質は、口腔内の血管から全身にまわり、様々な重大な病気の原因となります。

◇脳梗塞・狭心症・心筋梗塞

どれも血管の病気です。全身にまわった歯周病菌は血管内にプラーク(粥状の脂肪性沈着物)をつくり、血管の壁面からはがれたプラークは血液の通り道を狭くします。狭心症・心筋梗塞は心筋に血液の供給がなくなり死に至る場合もあります。脳梗塞は脳血管がつまる病気です。歯周病の人は、そうでない人より脳梗塞になるリスクが2.8倍も高いのです。

◇糖尿病との関係

歯周病と糖尿病は相互に悪化させあいます。逆に、糖尿病の患者さんが歯周病を治療すると、血液中のTNF-α濃度が低下し、HbA1c値も改善するという報告がされています。血糖値がさがり血糖値をコントロールする機能が回復するということです。

◇歯周病と低体重児早産

妊娠している女性が歯周病にかかっていると、低体重児の出産と早産のリスクが高くなることが明らかになっています。喫煙や飲酒、高齢出産などよりもはるかに高い数字なのです。

◇誤嚥性肺炎

誤嚥性肺炎は細菌が気管から肺の中にはいることによって起こります。免疫力の低下しているご高齢者や、脳血管障害のある方は注意が必要です。お口の中の細菌が命に関わることもあるのです。

◇関節炎・腎炎

お口の中の炎症物資が血液中にはいりこみ、関節炎や糸球体腎炎を起こすことがあります。歯周病は口腔内が常に炎症しており危険な細菌が常駐しているような状態のため、様々な病気の原因となります。

口腔内の健康は全身の健康と大きく関わっています。それをお伝えするのは、歯科医療の重要な役目です。歯周病は痛みといった自覚症状がなく静かに進行する病気です。普段からお口の中の違和感にも気を付けてあげてください。そしてかかりつけ歯科クリニックの定期健診をぜひ活用してください。

詳しく読む →

当院は厚生労働省認定の「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」です

木更津きらら歯科は、厚生労働省認定の「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」です。「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」は、通常、保険適用外である予防やメインテナンスのうち、保険の範囲内でできることがあります。

むし歯予防のためのフッ素塗布

フッ素塗布は従来、子供さんのむし歯予防のためにするものと考えられてきました。実は大人の患者さまにもフッ素塗布は有効です。大人の歯は、治療した歯があったり、加齢により歯の根元のはぐきが露出してきてむし歯になりやすいのです。定期検診のクリーニングのあとに、フッ素塗布をおすすめいたします。

歯周病のメインテナンスが毎月できるようになりました

従来、保険診療内での歯周病のメインテナンスは、3カ月に一度しかできなかったのですが、1か月に一度の治療に保険が適用されるようになりました。歯周ポケットが深くてお悩みの方も、集中して治療して改善していきましょう。

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の意義

厚生労働省では、平成28年度に「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」を認定する制度が新設されました。

かかりつけの歯科医が、むし歯や歯周病の有無、年をとっても残っている歯の本数などに大きく関係していることがわかってきました。むし歯を削ってつめる治療だけではなく、予防やメインテナンスにも重点がおかれるようになったのです。そのためにはかかりつけ歯科医の存在が重要であることが認められたのです。

認定の条件

「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」は、スタッフのレベルや人数、過去の治療実績、設備、ご高齢者を診療できる訪問診療対応、他の医療機関との連携や研修の充実、感染症対策などの条件をクリアすることで認定されます。

ポイントとしては、

- 患者さまの安全に留意しているか?

- 院内環境に留意しているか?

- 歯科医療が全身の健康に大きく関係があり、予防が重要であるという、現在の歯科医療のあるべき姿を理解して診療しているか?

まだ全国でも数パーセントの医院のみが認定されている段階で、当院の活動が形になって認められたのはありがたいことです。木更津きらら歯科は、歯科医療を通じてすべての世代の方の健康を守るヴィジョンを持ち、地域のみなさまをサポートできるようにがんばってまいります。

詳しく読む →

歯周病と糖尿病

歯周病は、糖尿病と悪い影響を与え合う関係にあります。歯科医にとっては、歯周病は患者さまの全身の健康を阻害する大敵。歯周病も糖尿病も初期の段階では自覚しにくい病気ですが、お口の中の病気が健康に重大な影響をおよぼすことをぜひ知っていただきたいと思います。

■糖尿病とは

糖尿病は、血液中のブドウ糖(血糖)が増えすぎる病気です。血糖が増えたままの状態が長く続くと、血管が傷つき、心臓病や、失明、腎不全、足の切断といった、さらに重い病気をひきおこします。

■糖尿病の原因

血液中のブドウ糖(血糖)糖尿病が増えてしまうのは、インスリンというホルモンが十分に働いてくれないことが原因です。インスリンは膵臓で作られるホルモンで、血糖を正常な範囲におさめる働きを担っています。血液中の血糖はインスリンの助けを借りて細胞にとりこまれます。インスリンの分泌量が足りなかったり、量はたりているが肥満などで細胞に糖がうまくとりこまれない状態だと、血液中に糖があふれてしまいます。

■歯周病が糖尿病を悪化させるわけ

では歯周病は糖尿病にどのような関係があるのでしょうか。歯周病は、インスリンの働きを阻害します。「血糖値を正常な範囲におさめる」というからだの機能が働かなくなるのです。ちなみに正常な人のHA1c(ヘモグロビンエイチエーワンシー、過去1~2ヵ月の血糖の平均値)は5.9%以下です。6%を超えたら糖尿病予備軍です。

■糖尿病が歯周病を悪化させるわけ

一方、糖尿病は免疫機能の低下や血流の悪化、唾液の減少を引き起こし、歯をとりかこむ歯周組織にも障害を起こします。そのため歯周病になりやすく、また重症化もしやすいのです。これはもう悪循環としか言いようがありません。

■歯周病治療で血糖値がさがる可能性

逆を考えてみて下さい。歯周病を治療すると、「血糖値を正常な範囲におさめる」という働きが改善されることになります。実際、歯周病治療により、HA1cが最大1%改善するという報告がされているのです。木更津きらら歯科のinstagramでこの話題をとりあげたところ、「歯周病の治療をしたら血糖値が劇的に改善されました!」とコメントくださった方がいて、とてもうれしく思いました。歯周病治療は、血糖値の正常化に貢献するんです!

■木更津きらら歯科は日本歯周病学会認定医が所属しています

歯周病や糖尿病は重大な病気をひきおこしますが、健康は毎日の習慣で守ることができるのです。悪いところのある方でも、生活習慣をあらためることで改善できる部分もあります。歯科医は、お口の健康を守ることで皆様の健康をサポートすることができます。

■お口の中の様子をチェック

お口の中の様子からいろんなことがわかりますよ。歯みがきしたときに、お口の中をチェックしてみてください。次の設問のすべてに〇がつくのが理想です。×の項目があったら、早めに歯科医にご相談ください。

- □1 いつも口の中がさわやかだと思う。

- □2 歯肉の色がピンク色でひきしまっている。

- □3 歯のぐらつきがなく、しっかりかめる。

- □4 歯と歯の間にものが挟まらない。

- □5 歯がしみたり、痛まない。

■生活習慣チェック

次にあげるのは生活習慣のセルフチェックです。すべて〇を目指して、ご自身の生活をふりかってみてください。

- □1 間食が少ない。

- □2 ストレスを感じるときでも気持ちの切り替えができる。

- □3 喫煙習慣がない。

- □4 深酒をしない。

- □5 1日1度は時間をかけて歯みがきをしている。

- □5 歯磨きはフッ化物入りのものを使用している。

歯周病という病気の重大さをお伝え出来ましたでしょうか? 当院では日本歯周病学会 認定医が所属しています。お悩みがありましたらぜひご相談ください。

詳しく読む →

歯周病治療の終わりは予防のはじまり

歯科定期検診はむし歯や歯周病を早期発見して治療につなげるためのものです。歯科定期検診と連動して、歯とお口の中の状態を健康に保つために必要なのがメインテナンスです。患者さまの口腔内の健康管理のため、必要なアドバイスをご提供したり、ケアをしたりします。

■再発しやすい歯周病

なかでも歯周病は再発しやすく、自覚症状がないため、知らないうちに進行してしまいます。徹底したクリーニングと正しい歯みがきで、予防が可能になり、初期のうちに進行を食い止めることができるのす。

■プロービング検査

まず歯周ポケットの深さを調べます。歯と歯ぐきのあいだにあるすきまが、歯周ポケットです。プローブという針状の器具を使って深さを探るため、プロービング検査と呼ばれます。また歯を支えている骨の状態をレントゲンで調べることもあります。

■歯周ポケット

歯周ポケットの深さがわかったら必要なメインテナンスを決定します。健康な歯と歯ぐきなら、歯周ポケットは1~2 mm程度です。深さが3 mm程度だと歯肉炎を起こしている可能性があります。きれいにおそうじして正しい歯みがきをすることで回復します。

■初期の歯周病

歯と歯のあいだや、歯と歯肉のあいだにたまった汚れは、放置しておくと歯石となり、歯周病菌の温床となります。初期の歯周病はプロによるクリーニングと正しい歯みがきを続けることで、改善されることが多いのです。また歯の表面がなめらかになり歯垢がつきにくくなることは歯周病菌の繁殖をふせぎ予防に効果的です。

*PMTC

Professional Mechanical Tooth Cleaning の略です。その名のとおりプロの歯科衛生士による歯のおそうじです。日々の歯みがきで落としきれず、歯と歯肉のあいだや歯の根の部分に残ってしまった汚れを、振動するプラスチックやゴム製の器具でおそうじし、フッ化物入りペーストを使用して、きれいに磨いていきます。歯石を取る治療とは異なり、エステのような感覚の気持ちよい刺激で、眠ってしまう方もいらっしゃるほどです。

■重度の歯周病

歯周ポケットが4~5mm程度まで深くなると危険信号です。6mm以上になると、重度の進行した歯周病で、歯を支えている骨が溶けていることもあります。歯周病治療の基本は徹底した歯のおそうじと歯みがきです。重度に進行した歯周病では、歯と歯ぐきのあいだに細菌のかたまりである歯石ががんこに付着していることがあります。その場合は歯ぐきを切り開いてクリーニングする外科的な処置も検討します。

歯周病は自覚症状がなく「静かなる病気」と言われています。メインテナンスで、お口の中の重大な病気を予防できたり、治療の第一歩になったりします。トラブルを感じていなくても、定期的に歯科で検診しメインテナンスを受けることはとても大切なのです。

詳しく読む →

カテゴリ一覧

新着一覧

- 25/07/03

- 八重歯はマウスピース矯正で治せる?治療期間や費用も

- 25/06/30

- 歯科で行うレーザー治療

- 25/06/29

- 歯の欠けや折れについての治療法

- 25/06/26

- 横向きに生えた親知らずの抜歯の必要性!抜き方も解説!

- 25/06/19

- 矯正治療後に後戻りが起こる原因とは?予防法と対処法も

- 25/06/12

- 口臭の原因とは?歯科医院で行う口臭治療と自分でできる対策も

- 25/06/05

- 歯科衛生士の仕事のやりがいは?お口の健康を支える仕事の魅力

- 25/05/31

- 木更津きらら歯科監修の歯みがき剤がバージョンアップ!「TOOTH & PEACE CLEAR」

- 25/05/30

- 歯を強くするサプリメントは? 栄養面からお口の健康を考える

- 25/05/29

- 子どもの歯並びが悪いままだと!リスクと矯正したほうがよい歯並び

- 25/05/22

- マウスピース矯正で歯を削るのはどうして?メリットや注意点も

- 25/05/15

- MFT(口腔筋機能療法)とは?子どもの歯並びが悪くなると行う内容

- 25/05/08

- 何歳まで歯科衛生士として働ける?需要が高い理由も解説!

- 25/04/30

- 【口腔の健康が全身に与える影響とは?】木更津きらら歯科理事長中谷が解説

- 25/04/24

- 歯周病の初期症状とは?見逃しがちなサインと予防法

- 25/04/17

- マウスピース矯正ですきっ歯の治療はできる?費用や治療期間も

- 25/04/10

- プレオルソとは?メリットや治療できないケース、費用も

- 25/04/04

- ご自分をメインテナンスするためのVIPルームを新設しました

- 25/04/03

- 歯科衛生士に向いているのはどんな人?適性を解説

- 25/03/31

- 木更津きらら歯科のホワイトニング