木更津きらら歯科の歯科ブログ

「お口のコンサルタント(当院の歯科医師)」による、生涯安心して健康な歯で暮らしていくためのマメ知識をご紹介いたします。

こわがらないで! 知識と根気で歯周病を治療しよう

目次

- 1 ■歯周病は細菌が骨を溶かす病気です

- 2 ■歯周病と全身の病気との関係

- 3 ■歯周病は自覚症状がありません

- 4 ■人類史上最大の感染症

- 5 ■歯周病のセルフチェック

- 6 ■歯周病対策には、プラークの除去が重要です。

- 7 ■歯周病の治療

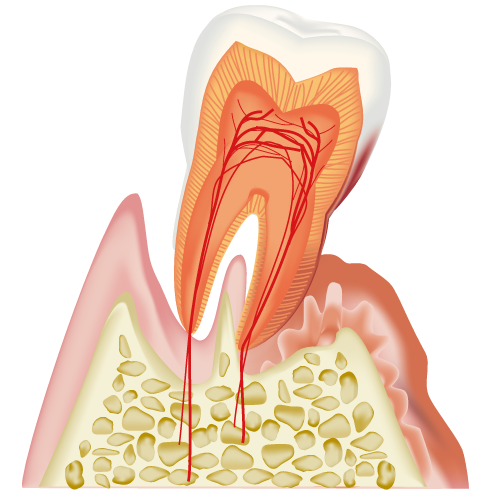

今日は「人類史上最大の感染症」と呼ばれる、歯周病という病気についてお話します。歯周病とは細菌の感染によって引き起こされる炎症性疾患です。歯周病菌という菌が炎症を引き起こし、歯の周りの歯肉が腫れて歯の根を包み込んで支えている骨が溶けてしまうという病気です。

■歯周病は細菌が骨を溶かす病気です

お口の中の食べ物の残りカスは、歯の表面にとどまると食後8時間程度で大量の細菌を繁殖させます。この細菌の集団は、プラークと呼ばれます。以前は歯垢という言葉も使われていました。

プラークが歯と歯肉の境にある隙間にたまったままになると、体は細菌を退治するために炎症を起こすので、歯肉が赤く腫れたり骨が溶けたりします。

これが歯周病です。

■歯周病と全身の病気との関係

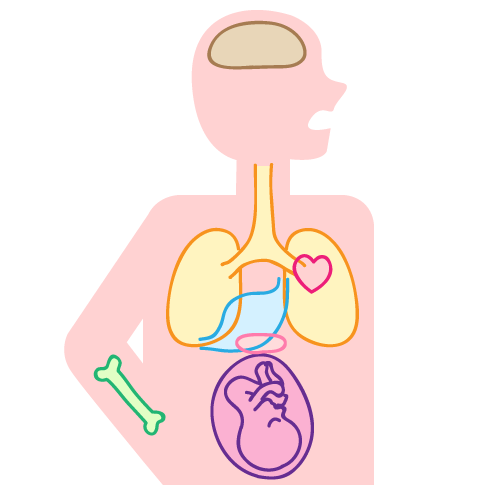

近年では歯周病はお口の病気にとどまらず様々な全身疾患を引き起こすことがわかってきました。例えば

- 糖尿病

- 慢性腎臓病

- 心筋梗塞

- 誤嚥性肺炎

- 早産

- 低体重児出産

といった重大な疾患を引き起こしたり、悪化させたりするということが国内外の研究から分かっています。他にもアルツハイマー病やガンのリスクが高まるという報告もされています。歯周病は、歯科医院で治療する病気の中では唯一の生活習慣病なのです。

■歯周病は自覚症状がありません

歯周病には初期段階の歯肉炎と進行段階の歯周炎の2つがあります。歯肉炎になると赤くなったり腫れたりしますが、実はこの段階では痛みを感じないことがほとんどです。

ところがさらに進行して歯周炎になると膿が出たり、歯がグラグラして最後には歯を抜かなければならなくなるほど骨が溶けてしまいます。それでも痛みは感じないんです。

■人類史上最大の感染症

歯周病が「人類史上最大の感染症」としてギネスブックに認定されたのは2001年のこと。その後もこの感染症が収束したという報告はされていません。日本でも、20歳前後の若者の5人に1人、50歳前後なら2人に1人は歯周病にかかっています。それ以上の年齢だと歯周病の人の割合はもっと増えるのです。日本人の歯を失う原因の第1位は歯周病というのも納得するほかありません。歯周病はそれだけ自分では気づきにくくありふれた病気なのです。

■歯周病のセルフチェック

もしかしたらあなたもすでに歯周病にかかっているかもしれません。このチェックリストを確認して自分に歯周病の可能性があるかどうか見てみましょう。それはスタート!

- 口臭を指摘された・自分で気になる

- 朝起きたら口の中がネバネバする

- 歯みがき後に、毛先に血がついたり、すすいだ水に血が混じることがある

- 歯肉が赤く腫れてきた

- 歯肉が下がり、歯が長くなった気がする

- 歯肉を押すと血や膿が出る

- 歯と歯の間に物が詰まりやすい

- 歯が浮いたような気がする

- 歯並びが変わった気がする

- 歯が揺れている気がする

判定

- チェックが1~3個の場合

歯周病の可能性があります。軽度のうちに治療を受けましょう。 - チェックが4~5個以上の場合

中等度以上に歯周病が進行している可能性があります。早急に歯周病の治療を受けましょう。 - チェックがない場合

チェックがない場合でも無症状で歯周病が進行することがあるため1年に1回は歯科検診を受けましょう。

■歯周病対策には、プラークの除去が重要です。

歯周病の原因は歯周ポケットのプラークを住処として繁殖する細菌です。だから口の中のプラークを減らしてあげることができれば予防や治療につながります。こまめな歯みがきが大切ですが、それだけでは不十分なんです。歯間ブラシやデンタルフロスで歯の隙間のプラークを書き出すことがとっても大切なんです。歯周病は原因をしっかりと理解し適切なケアをしていけば予防も治療もできる病気です。がっかりせずに、ご一緒にしっかりケアをしていきましょう。

■歯周病の治療

*歯周病検査

歯周病の治療で一番最初に行われる歯周病検査について紹介したいと思います。

健康な人でも、歯と歯肉の間には歯肉ポケットと呼ばれる約1から3ミリの溝があります。この歯肉ポケットにプラークが入り込みうまく除去できないままでいると、炎症が起き、歯肉が腫れ、溝が深くなってしまうんです。歯周病の初期段階、歯肉炎の始まりです

歯周ポケットは歯肉に覆われているため、見ただけではポケットが深くなっているかどうかわかりません。そこでプローブという針状の器具を挿入し、歯肉の色形、感触、出血の有無をよく観察しながら溝の深さを測ります。一見健康そうな歯肉に見えるのに6ミリもプローブが入ることもあります。特に重要なのは出血の有無。歯肉に炎症が起きていると、プローブでこすっただけでも出血が起きるのです。

今度は歯の動揺度を調べます。歯周病が進行すると支える骨が溶けて歯がグラグラしてきます。ピンセットで歯を揺らして歯がぐらぐらしていないかを調べます。前歯も調べていきますよ。

X線検査では、歯の周りに骨がどれくらい残っているかを正確に確認します。健康な場合は歯肉のすぐ下まで骨で満たされていますが、歯周炎になると歯を支えている骨の量が減ってしまいます。/p>

歯周病検査は患者さんの歯周病の進行度と原因を調べ原因を取り除くにはどのような治療をどのような順番で行っていくかという治療の計画を立てるためにとても大切な工程です。

*歯周基本治療

歯周病の大元の原因である歯垢、プラークを取り除いて歯周病の進行を食い止めます。歯科医院で行うスケーリング・ルートプレーニング(SRP)、患者さん自身に行ってもらうブラッシングの指導が歯周基本治療の中心です。

スケーリング・ルートプレーニング(SRP)

患者さん自身では取り除くことが難しい、歯肉に覆われて外からは見えない場所の歯にこびりついたプラーク(歯垢)、歯石を除去する方法です。スケーリングで歯の表面についた歯石を取りのぞき、ルートプレーニングで表面を一層削ることで細菌を除去し、綺麗でなめらかな歯に仕上げます。再びプラークや歯石が付着しにくくすることが目的です。歯周病の重症度に合わせて何回かに分けて行っていきます。

ブラッシング指導

ブラッシング指導では患者さん一人一人のお口に合った歯ブラシの選び方や、歯ブラシの動かし方、歯ブラシが当たりにくいところの磨き方をお伝えします。歯間ブラシやデンタルフロスを使うことも大切です。歯周病の原因である歯垢、プラークを患者さん自身がきれいに取り除けるよう適切なブラッシング方法を指導します。

*歯周外科治療

歯周基本治療だけでは直しきれない中等度以上の症状の場合、歯周外科治療に進むことがあります。

歯肉切除

歯石をとりのぞいても歯周ポケットの深さが改善されない場合、歯周ポケットを浅くするために、腫れてしまった歯ぐきをメスやレーザーで切除します。

歯周ポケット掻爬術

歯周ポケットの奥深く、歯の根の表面にこびりついた汚れや、歯周ポケットの内側の細菌に感染した部分を掻き出す治療です。痛み止めの麻酔を注射して行います。歯の根の表面が清潔になり歯肉が密着すれば、汚れの付着を予防することにつながります。

フラップ手術

歯ぐきを切り開いて歯の根のまわりをきれいにする方法があります。歯ぐきに麻酔をして行うフラップ手術です。スケーリング・ルートプレーニング(SRP)や歯周ポケット掻爬術を行っても汚れや歯肉の内側の感染した部分をとりきれない場合に選択します。抜糸まで1週間程度が必要です。

*自由診療

歯周組織再生法(エムドゲイン療法)

症状が進むと歯肉の中の骨が溶けてなくなってしまっている場合もあります。ですが朗報です。近年は、歯周組織再生法と言って特殊な薬剤により失った骨を再生することもできるようになりました。エムドゲインの主成分(エナメルマトリックスデリバティブ)は、歯が生えてくるときに重要な働きをするタンパク質の一種です。治療部分の歯肉を切開し歯根表面のお掃除をして、エムドゲインゲルを塗布して縫合します。数か月から1年程度で歯周組織の再生が見込まれます。技術は日々進歩しています。

結合組織移植術(CTG)

歯茎の高さやボリュームを出すため、上顎の口蓋部分の粘膜を移植する方法です。

※医療行為にはリスクもあります

本来であれば隠れているはずの歯の根元をあらわにする治療は、一時的な知覚過敏になったりアナフィラキシーショックの報告もあります。それでも感染源の除去は医療の原則です。ご自身の全身の健康状態も鑑み、歯科医師とよく相談いただいたうえで、治療に踏み切る選択をご検討ください。

*メインテナンス

歯周病は非常に自覚症状に乏しい疾患で「サイレント・ディジーズ (静かなる病気)」と呼ばれています。ですので、治療が終わった後もかかりつけの歯科医院で年に数回の定期的なメインテナンスを必ず受けてください。再発を防ぎ早期発見、早期治療のためにも定期的な歯科検診は欠かせないのです。

メインテナンスでは歯周病検査をしプラークや歯石のチェックと清掃をします。人によって歯並びは違いますし時間が経てば形も変わっていきます。それぞれの患者さんの現在のお口の状態にふさわしい歯ブラシやケア用品をご紹介し、使い方を丁寧に指導します。

歯周病は自分ではとても気づきにくい病気でありながら、全身の健康に重大な影響をおよぼすこともあります。木更津きらら歯科では日本歯周病学会 認定医が所属し、最新の歯周病の知識で診断、治療、メインテナンスにあたります。恐れず根気よく治療し、毎日のセルフケアと定期的な検診で大切なご自分の歯を守っていきましょう。

←ブログトップに戻る

カテゴリ一覧

新着一覧

- 26/01/31

- シーラントとフッ素塗布(フッ化物塗布)

- 26/01/29

- 虫歯ができやすい人の特徴とは?虫歯を予防するための方法も

- 26/01/25

- 口内炎治療は木更津きらら歯科へ

- 26/01/22

- 大人の歯の矯正治療は何年かかる?メリットや長引くケースも

- 26/01/15

- 歯並びが悪いと顎関節症になる?その関係と改善方法

- 26/01/08

- 歯科衛生士の仕事は大変?リアルな苦労とやりがいを知ろう

- 26/01/01

- 謹賀新年

- 25/12/29

- 医療費節約の視点から歯科定期検診を考えてみよう

- 25/12/25

- 口臭にはどのような種類がある?チェック方法と予防法も

- 25/12/23

- 親知らずが痛い! 症例:顎骨嚢胞(がっこつのうほう)

- 25/12/18

- マウスピース矯正中に口内炎ができたらどうしたらいい?原因と対処法

- 25/12/11

- 床矯正って痛いの?痛みの原因と対処法を紹介

- 25/12/04

- ワイヤー矯正後の後戻りを防ぐ!リテーナーの種類や装着期間

- 25/12/03

- 歯周病の進行と治療

- 25/12/03

- 歯周病の原因と予防

- 25/11/27

- 子どもの受け口を放っておくリスクとは?治療法や予防法も

- 25/11/20

- マウスピース矯正後の後戻りを防ぐ!リテーナーの重要性と装着ルール

- 25/11/13

- 入れ歯のお手入れ方法と注意点!長く使うために知っておくべきこと

- 25/11/06

- 矯正治療で歯を削る理由とは?メリット・デメリットも解説!

- 25/10/31

- 歯科における検査の重要性