木更津きらら歯科ブログ

「お口のコンサルタント(当院の歯科医師)」による、生涯安心して健康な歯で暮らしていくためのマメ知識をご紹介いたします。

木更津きらら歯科ブログ

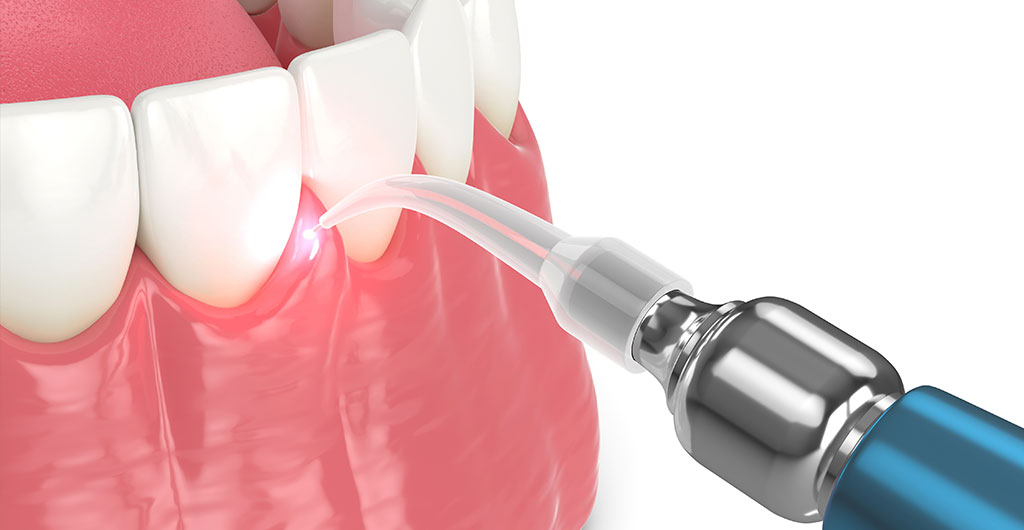

歯科で行うレーザー治療

レーザーを歯科で使うメリット

- 患部の治りが早い

- 痛みが少ない

- 殺菌・消毒効果がある

- 止血効果がある

- アレルギーを起こす原因とならない

- 発がん性がない

- 歯を削る量が少ない

- 歯科治療特有の音がしない

レーザーを歯科で使うデメリット

歯科治療で使われるレーザー

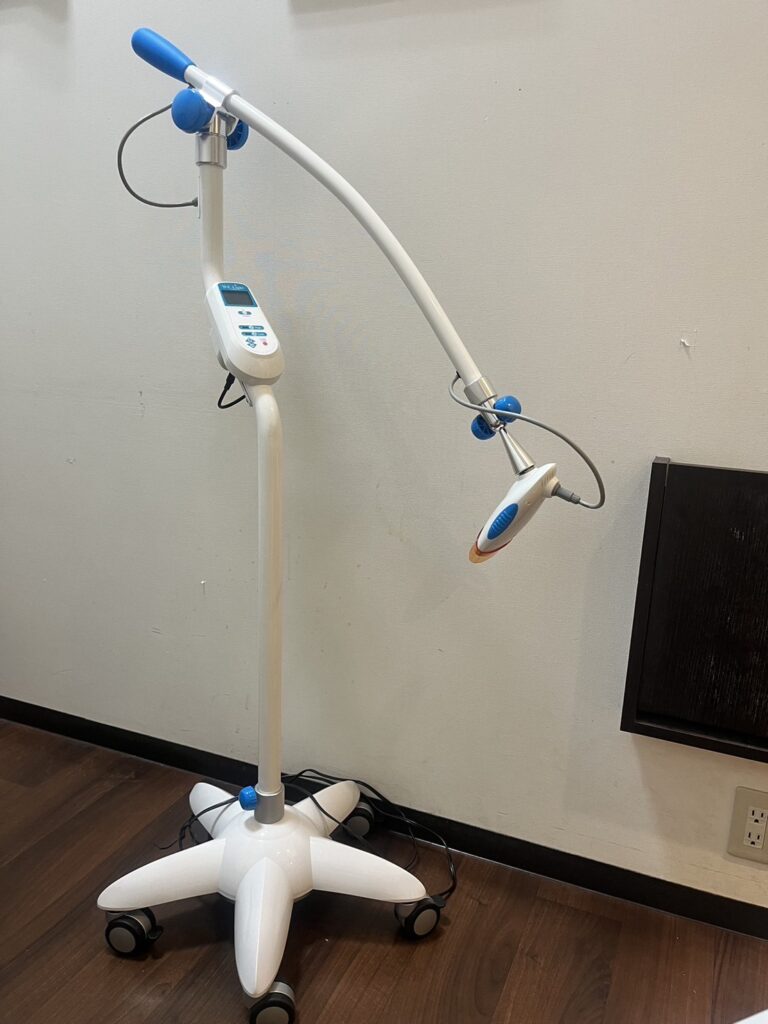

炭酸ガスレーザー(CO2レーザー)

Er:YAGレーザー(エルビウムヤグレーザー)

Nd:YAGレーザー(ネオジウムヤグレーザー)

半導体レーザー

炭酸ガスレーザー(CO2レーザー)の特徴

治癒が早い

痛みを和らげる

殺菌消毒

止血

炭酸ガスレーザー(CO2レーザー)による治療

歯周病の治療

口内炎・噛み傷の治療

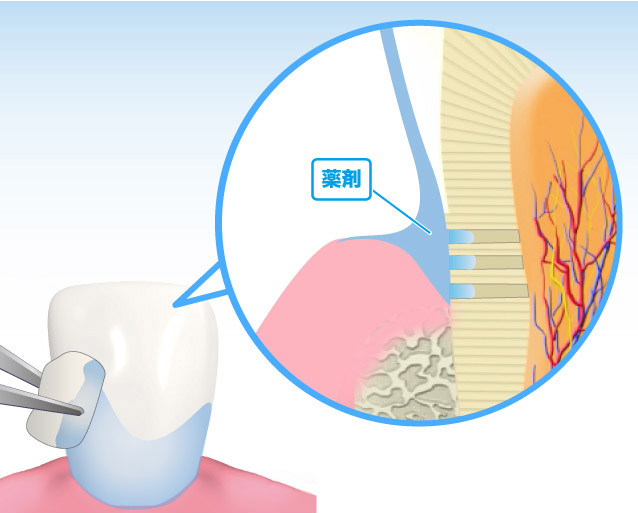

知覚過敏

色素沈着の除去

抜歯を伴う治療

木更津きらら歯科の外科治療

詳しく読む →

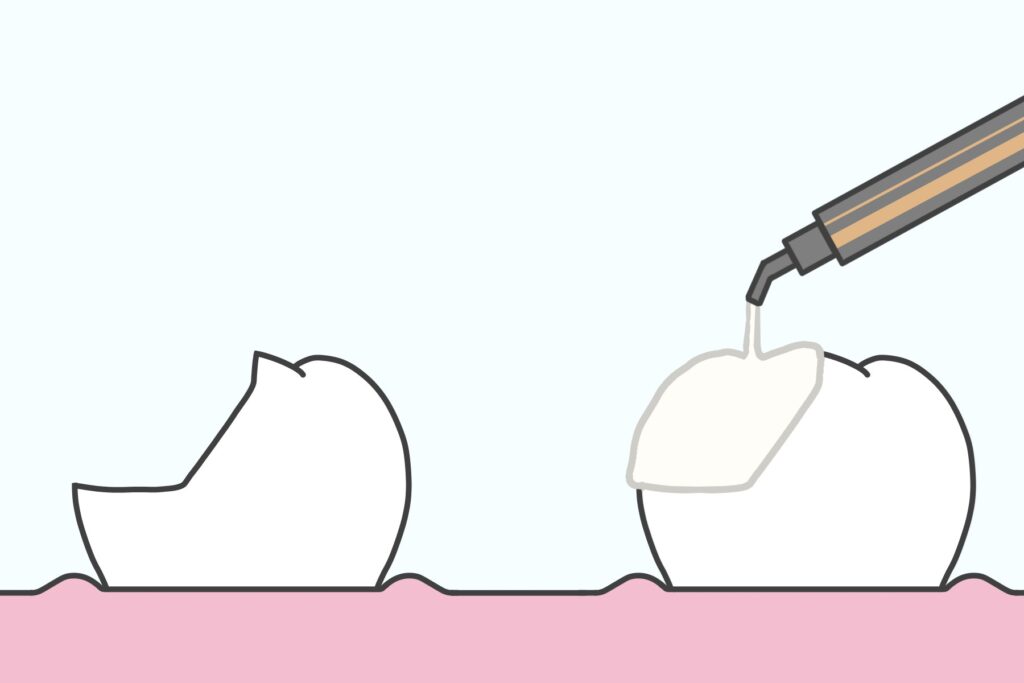

歯の欠けや折れについての治療法

コンポジットレジン充填

インレー修復

オールセラミックスインレー

ジルコニアインレー

被せ物(クラウン)

フルジルコニア クラウン

ラミネートベニア

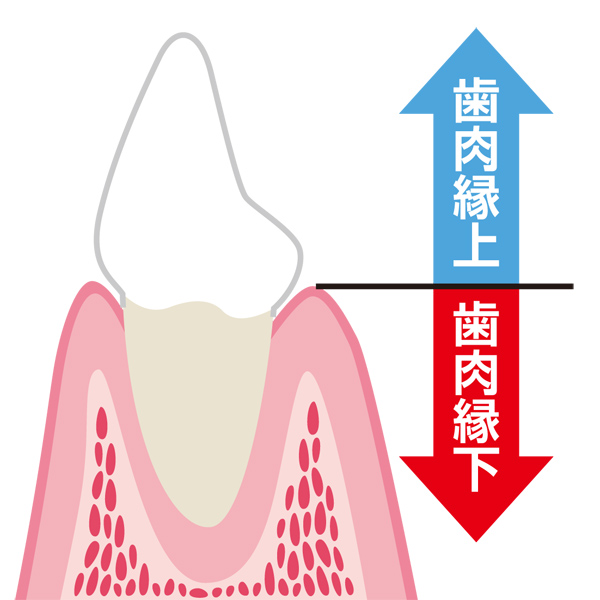

土台を調整・補強したうえでクラウンを被せる

クラウンレングスニング(歯冠長延長術)

エクストルージョン(歯根挺出術)

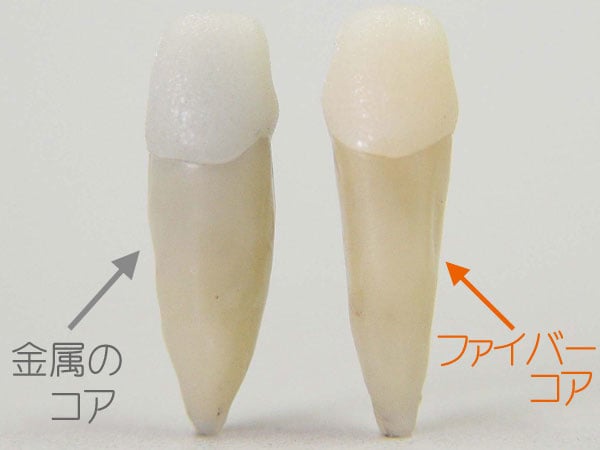

ファイバーコア

土台を補強し、クラウンを被せる

再植

歯根まで損なわれた場合

歯が欠ける原因

むし歯

歯ぎしり・食いしばり

転倒や事故による外傷

酸蝕歯

かみ合わせの悪さ

詳しく読む →

横向きに生えた親知らずの抜歯の必要性!抜き方も解説!

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 親知らずは、横向きに生えてくるケースも少なくありません。横向きに生えた親知らずは、歯並びの乱れや智歯周囲炎など、さまざまなトラブルを引き起こす可能性があります。

「親知らずが見えてきたけれどどうすればよい?」「歯医者に行ったほうがいい?」とお悩みの方もいるでしょう。

この記事では、親知らずが横向きに生える原因と、抜歯の必要性について解説します。実際の抜歯の流れや術後の過ごし方についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

親知らずは、横向きに生えてくるケースも少なくありません。横向きに生えた親知らずは、歯並びの乱れや智歯周囲炎など、さまざまなトラブルを引き起こす可能性があります。

「親知らずが見えてきたけれどどうすればよい?」「歯医者に行ったほうがいい?」とお悩みの方もいるでしょう。

この記事では、親知らずが横向きに生える原因と、抜歯の必要性について解説します。実際の抜歯の流れや術後の過ごし方についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

親知らずが横向きに生える原因

ここでは、親知らずが横向きに生える主な理由を解説します。

ここでは、親知らずが横向きに生える主な理由を解説します。

顎が発達していない

親知らずが横向きに生える原因のひとつは、顎の骨が十分に発達していないことです。現代人は昔に比べて軟らかい食べ物を好んで食べるようになったといわれています。 硬い物を食べる機会が少ないと顎の骨が十分に成長せず、親知らずが正しい位置に生えるためのスペースが不足する原因になります。その結果、親知らずが斜めや横向きに生えてくるのです。スペースが不足している

親知らずは、歯列の一番奥に生えてくる最後の永久歯で、一般的に10代後半から20代前半にかけて生えてくることが多いです。親知らずが生える頃にはすでに他の歯が生えそろっており、顎の中に十分なスペースが残されていないことがあります。 スペースが足りない状態で親知らずが生えようとすると、手前の歯にぶつかって横向きになったり、骨の中に完全に埋まったままの状態になったりする場合があります。親知らずが横向きに生えている場合は抜くべき?

親知らずが横向きに生えている場合、多くの場合、抜歯が推奨されます。そのままにしておくと、手前の歯を押し出して歯並びが乱れたり、隣の歯との隙間に食べかすが詰まって虫歯や歯周病のリスクが高まったりします。

歯茎が炎症を起こして痛みや腫れを繰り返す智歯周囲炎になることや、埋伏した親知らずの周りに膿の袋(嚢胞)ができることもあるでしょう。

これらのリスクを避けるため、抜歯が勧められることが多いです。

しかし、横向きの親知らずの抜歯は、歯茎の切開や骨の除去が必要になるなど、一般的な抜歯よりも体への負担が大きい傾向があります。術後の腫れや痛みが出やすく、稀に神経に影響が出るリスクもゼロではありません。

そのため、痛みや腫れなどのトラブルがみられない場合は、すぐに抜歯をせずに様子をみるケースもあります。

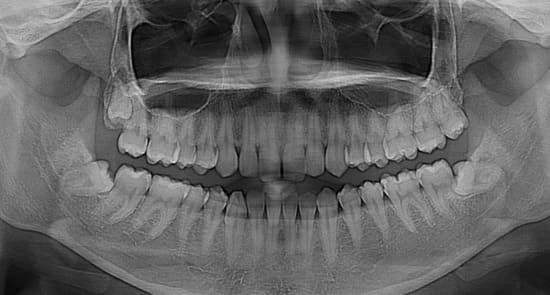

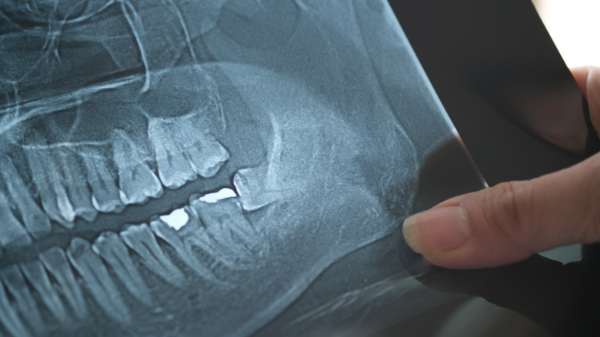

すぐに抜歯すべきかどうかは自己判断できないため、親知らずが生えてきたら、歯科医院を受診しましょう。レントゲンやCT検査などで状態を確認し、歯科医師と相談しながら必要に応じて治療を受けることが大切です。

親知らずが横向きに生えている場合、多くの場合、抜歯が推奨されます。そのままにしておくと、手前の歯を押し出して歯並びが乱れたり、隣の歯との隙間に食べかすが詰まって虫歯や歯周病のリスクが高まったりします。

歯茎が炎症を起こして痛みや腫れを繰り返す智歯周囲炎になることや、埋伏した親知らずの周りに膿の袋(嚢胞)ができることもあるでしょう。

これらのリスクを避けるため、抜歯が勧められることが多いです。

しかし、横向きの親知らずの抜歯は、歯茎の切開や骨の除去が必要になるなど、一般的な抜歯よりも体への負担が大きい傾向があります。術後の腫れや痛みが出やすく、稀に神経に影響が出るリスクもゼロではありません。

そのため、痛みや腫れなどのトラブルがみられない場合は、すぐに抜歯をせずに様子をみるケースもあります。

すぐに抜歯すべきかどうかは自己判断できないため、親知らずが生えてきたら、歯科医院を受診しましょう。レントゲンやCT検査などで状態を確認し、歯科医師と相談しながら必要に応じて治療を受けることが大切です。

横向きに生えている親知らずの抜き方

ここでは、親知らずの抜き方について解説します。

ここでは、親知らずの抜き方について解説します。

術前検査を行う

まずは歯科医院でレントゲンやCT撮影を行い、親知らずの位置や角度、神経との距離を確認します。手術の流れについて説明があるため、疑問や不安があれば質問しておきましょう。 なお、親知らずの周囲に痛みや腫れがある場合は、数日間抗生物質を内服し、炎症がおさまってから治療を行います。局所麻酔を行う

痛みを軽減するために局所麻酔を行い、麻酔の効き具合を確認します。痛みに対する不安が強い方や、抜歯の難易度が高い場合には、静脈内鎮静法を用いる場合もあります。歯茎を切開する

親知らずが顎の骨に埋まっている場合は、親知らずを取り出せるよう歯茎を切開します。必要に応じて、顎の骨を削る場合もあります。手術後の痛みや腫れを少なくするために、切開する歯茎の範囲や削り取る骨の範囲はできるだけ小さくなるよう配慮されることが一般的です。歯を抜く

歯が大きくて一度に取り出せない場合や、湾曲している場合は、歯をいくつかに分割してから摘出します。歯を分割してから取り出すことで、周囲の神経や歯への影響を最小限に抑えられます。抜歯後の処置と縫合

歯を取り出したあとは、傷口からの出血を止めるためにガーゼをしっかり噛んで圧迫止血を行います。出血が落ち着いたら、必要に応じて切開部を縫合し傷口を閉じて保護します。 局所麻酔から縫合までにかかる時間は、30分〜1時間程度です。注意事項の説明

帰宅後の注意事項について、歯科医師から説明があります。過ごし方によっては出血したり、腫れがひどくなったりする場合があるため、しっかりと聞いておいてください。抜歯後の過ごし方については後述します。抜糸

親知らずを抜いてから、7〜10日後に抜糸を行います。抜糸自体は短時間で終わり、痛みもほとんどありません。抜糸できる日数が経過するまでは、傷が塞がっていないため、激しいうがいや硬い食べ物など、患部に強い刺激を与えないよう注意しましょう。 腫れが引かない、膿が出る、口が開きにくいなどの異変がある場合には、歯科医師に必ず報告して適切な処置を受けてください。親知らずを抜いたあとの過ごし方

親知らずの抜歯後は、適切なケアを行うことで回復を早められます。ここでは、抜歯後の過ごし方について解説します。

親知らずの抜歯後は、適切なケアを行うことで回復を早められます。ここでは、抜歯後の過ごし方について解説します。

安静にする

抜歯当日は、激しい運動や長時間の入浴を控え、安静に過ごしましょう。運動や入浴によって血行が良くなると、出血するおそれがあるためです。また、喫煙や飲酒も血流を促進し、傷口の治癒を妨げる原因になります。 横になるときは、頭をやや高めにすると、腫れや出血が落ち着きやすくなります。枕を2つ重ねた上に仰向けで寝るとよいでしょう。指示通りにガーゼを噛む

止血のためにガーゼをしっかりと噛み、歯科医師から指示された時間までは外さないようにしてください。抜歯部位から出た血液は飲み込まず、吐き出します。 もし出血がなかなか止まらない場合は、清潔なガーゼで再度圧迫し、それでも止まらなければ歯科医院に連絡しましょう。刺激の少ない食事を選ぶ

抜歯当日は、傷口に刺激を与えないよう、冷たくて軟らかい食事を心がけましょう。ゼリーやおかゆ、ヨーグルトなどを食べると良いでしょう。熱い食べ物や辛いもの、アルコールや炭酸飲料は避けてください。 また、硬い食材や粘着性の高いもの、粒状の食べ物(ごま、ナッツなど)は傷口に入り込むおそれがあるため、控えたほうが安心です。抜歯の翌日以降も、傷口が塞がるまでは、豆腐、うどん、蒸し野菜など、咀嚼に負担の少ないメニューを選びましょう。 食事は抜歯部位とは反対側の歯で噛むようにし、傷口への負担を減らせるよう配慮することも大切です。抜歯部位への刺激を避ける

強いうがいや歯ブラシの刺激によって、血餅と呼ばれる血のかたまりが取れると、傷口の治癒が遅れたり、ドライソケットの原因になったりすることがあります。ドライソケットとは、血餅がはがれ、骨が露出した状態です。 ドライソケットになると、我慢できないほど強い痛みが数日続くことがあります。血餅がはがれるのを防ぐため、歯磨きをする際は歯ブラシの毛先が患部に当たらないよう注意しましょう。 そのほか、舌や指先で抜歯部位を触れたり、ストローで強く飲み物を吸ったりするのは控えてください。口の中が気になる場合は、水を軽く含んで出す程度にとどめておきましょう。丁寧に歯磨きを行う

抜歯した跡に食べかすが入ったり、細菌が付着したりするのを防ぐために、丁寧に歯磨きを行うことが大切です。やわらかい毛先の歯ブラシを使い、優しい力で周囲の歯を磨きましょう。 抜歯部位には歯ブラシの毛先が当たらないよう注意してください。出血や痛みが強い場合は、無理せず歯科医師に相談しましょう。処方された薬は決められたとおりに飲む

抜歯後は、細菌感染を予防するために抗生物質が処方されます。1回の使用量やタイミング、飲み方など、医師の指示に従ってきちんと服用しましょう。自己判断で服用をやめると、感染するおそれがあります。 また、服用間隔を守らずに痛み止めを服用すると、吐き気や下痢などの副作用症状が起こる場合があります。痛み止めを飲んでも我慢できないほど痛みがある場合は、歯科医院へ連絡しましょう。異常があればすぐに受診する

抜歯後は、腫れや痛み、違和感が生じますが、3日から1週間程度で軽快していくことが多いです。腫れや痛みがひどくなった、膿が出るなどの症状がある場合は、早めに歯科医院を受診してください。抜歯した周囲に細菌が感染して炎症を起こしている可能性があります。まとめ

親知らずは、歯列の構造上、横向きや斜め向きに生えることの多い歯です。横向きに生えた親知らずを放置すると、炎症を起こして智歯周囲炎になったり、嚢胞ができたりと、さまざまなトラブルを引き起こしかねません。そのため、多くの場合は抜歯が推奨されます。

すでに腫れや痛みがある場合は、抗生物質を内服して炎症が落ち着いてから抜歯を行います。抜歯後は出血や細菌感染のリスクを避けるために、うがいや歯磨き、食事などの注意事項についてよく確認しておきましょう。

まずは、検査を受けて親知らずの状況を調べることが大切です。抜くべきかどうかは自己判断できないため、親知らずが生えてきた場合は、歯科医院で一度相談しましょう。

横向きに生えた親知らずの抜歯を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

親知らずは、歯列の構造上、横向きや斜め向きに生えることの多い歯です。横向きに生えた親知らずを放置すると、炎症を起こして智歯周囲炎になったり、嚢胞ができたりと、さまざまなトラブルを引き起こしかねません。そのため、多くの場合は抜歯が推奨されます。

すでに腫れや痛みがある場合は、抗生物質を内服して炎症が落ち着いてから抜歯を行います。抜歯後は出血や細菌感染のリスクを避けるために、うがいや歯磨き、食事などの注意事項についてよく確認しておきましょう。

まずは、検査を受けて親知らずの状況を調べることが大切です。抜くべきかどうかは自己判断できないため、親知らずが生えてきた場合は、歯科医院で一度相談しましょう。

横向きに生えた親知らずの抜歯を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

矯正治療後に後戻りが起こる原因とは?予防法と対処法も

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 後戻りとは、矯正治療によって一度きれいに整えた歯並びが乱れたり治療前の状態に戻ったりすることです。このような現象は、矯正治療の種類にかかわらず、どのような矯正治療のあとでも起こる可能性があります。

せっかく高い費用と長い時間をかけて手に入れたきれいな歯並びが失われるような事態は、できるだけ避けたいという方も多いでしょう。

そこで今回は、後戻りが起こる原因や予防法、対処法などについて解説します。これから矯正治療を受けるか検討している方や治療後の歯並びの乱れが気になっている方は、ぜひ参考にしてみてください。

後戻りとは、矯正治療によって一度きれいに整えた歯並びが乱れたり治療前の状態に戻ったりすることです。このような現象は、矯正治療の種類にかかわらず、どのような矯正治療のあとでも起こる可能性があります。

せっかく高い費用と長い時間をかけて手に入れたきれいな歯並びが失われるような事態は、できるだけ避けたいという方も多いでしょう。

そこで今回は、後戻りが起こる原因や予防法、対処法などについて解説します。これから矯正治療を受けるか検討している方や治療後の歯並びの乱れが気になっている方は、ぜひ参考にしてみてください。

後戻りとは

後戻りとは、矯正治療によって一度きれいに整えた歯並びが元の状態に戻る現象のことです。

矯正治療が終了した直後は顎の骨と歯が安定していないため、放っておくと歯並びが乱れやすくなります。このような現象は、矯正治療の種類にかかわらず、どのような矯正方法でも起こり得るものです。そのため、矯正治療全般では、後戻りを防ぐために保定期間が設けられています。

保定期間中は、リテーナーと呼ばれる保定装置を装着して過ごします。リテーナーを毎日装着することで、歯の位置がズレることを防げます。

なお、保定期間は、矯正期間と同程度設けられていることが一般的です。例えば、矯正期間が2年の場合には、保定期間も2年となり、トータルで4年かかることになります。

「そんなに時間がかかるの?」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。また「治療が終わってもまた装置をつけるの?」と思う方もいるでしょう。

しかし、リテーナーの装着は、きれいな口元を維持するために必要不可欠なのです。

後戻りとは、矯正治療によって一度きれいに整えた歯並びが元の状態に戻る現象のことです。

矯正治療が終了した直後は顎の骨と歯が安定していないため、放っておくと歯並びが乱れやすくなります。このような現象は、矯正治療の種類にかかわらず、どのような矯正方法でも起こり得るものです。そのため、矯正治療全般では、後戻りを防ぐために保定期間が設けられています。

保定期間中は、リテーナーと呼ばれる保定装置を装着して過ごします。リテーナーを毎日装着することで、歯の位置がズレることを防げます。

なお、保定期間は、矯正期間と同程度設けられていることが一般的です。例えば、矯正期間が2年の場合には、保定期間も2年となり、トータルで4年かかることになります。

「そんなに時間がかかるの?」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。また「治療が終わってもまた装置をつけるの?」と思う方もいるでしょう。

しかし、リテーナーの装着は、きれいな口元を維持するために必要不可欠なのです。

矯正治療後に後戻りが起こる原因

治療後に歯並びが乱れる原因には、以下のようなものがあります。

治療後に歯並びが乱れる原因には、以下のようなものがあります。

リテーナーの装着不足

先にも述べた通り、矯正期間終了後には一度整えた歯並びが元に戻るのを防ぐために保定期間が設けられています。この期間中はリテーナーを装着する必要がありますが、装着時間が不足すると歯は元の位置に戻ろうと徐々に動いていきます。 患者さんのなかには「リテーナーをつけるのが面倒くさい」「歯並びが整ったからもう大丈夫」と感じる方もいらっしゃるでしょう。 しかし、リテーナーの装着を怠ると歯並びが徐々に乱れていき、再治療が必要になることもあるため注意が必要です。生活習慣や癖

日常的に行っている癖や習慣などによって、歯列が乱れることもあります。例えば、以下のようなものが挙げられます。- 舌で前歯を押す癖

- 頬杖をつく

- うつ伏せ寝や横向き寝

- 片側だけで食べ物を噛む

- 前歯で唇を噛む

- 口呼吸

- 歯ぎしりや食いしばり

- 猫背などの悪い姿勢

親知らず

親知らずが残っていると、手前の歯が押されて歯列全体の乱れが引き起こされることもあります。そのため、親知らずが生えている場合には治療前に抜歯するケースが多いのです。部分矯正によるもの

部分矯正は、文字通り、歯列を部分的に整える治療方法です。全体的に整える方法に比べて治療期間や費用が少なく済むため、選択する方も多くいらっしゃいます。 しかし、部分矯正は動かせる範囲が限られており、一部分だけに手を加えることによって全体のバランスが崩れることもあります。その結果、歯並びの乱れが引き起こされることがあるのです。矯正治療後の後戻りが起こるのを防ぐ方法

では、矯正治療後の歯列の乱れはどのように防げばよいのでしょうか。主な予防法は、以下の通りです。

では、矯正治療後の歯列の乱れはどのように防げばよいのでしょうか。主な予防法は、以下の通りです。

リテーナーを適切に使用する

後戻りを防ぐためには、リテーナーを適切に使用することが重要です。リテーナーの1日の装着時間は、口腔内の状態によって歯科医師が判断しますが、徐々に装着時間を短くしていくことが一般的です。 例えば、矯正期間終了後しばらくの間はリテーナーを1日20~22時間装着し、歯並びが安定してきたら夜間のみというケースもあります。保定期間中は、必ず歯科医師の指示通りにリテーナーを使用するようにしてください。生活習慣を見直す

先にも述べた通り、頬杖やうつ伏せ寝、舌癖などの習慣は、歯並びの乱れを引き起こす原因となります。部分的に偏った力がかかると後戻りを起こしやすくなるため、そのような生活習慣や癖を意識的に改善することが重要です。 なお、ストレスやカフェインの摂取、飲酒、喫煙などの習慣があると、眠りが浅くなるといわれています。眠りが浅いと咬筋に力が入り、歯ぎしりや噛みしめが発生しやすくなるため注意しなければなりません。 歯ぎしりは寝ているときに無意識に行うことがほとんどですので、ナイトガード(マウスピース)の作製も検討するとよいでしょう。虫歯や歯周病を予防する

虫歯や歯周病によって口内環境が変化すると、歯並びが乱れやすくなります。例えば、虫歯によってエナメル質が溶かされたり治療によって歯の形が変わったりすると、噛み合わせが変化して部分的に偏った負荷がかかることがあります。 また、歯周病が進行して歯を支える骨が破壊されると歯が不安定な状態になります。そのまま放っておくと、せっかく整えた歯並びが乱れるだけでなく、歯を失うリスクも高まります。そのため、毎日の口腔ケアを丁寧に行い、口内環境を良好に保つことが重要です。定期的に歯科検診を受ける

治療後のきれいな歯並びを維持するためには、定期的に歯科検診を受けることも重要です。 定期的な検診では、お口の中のチェックはもちろんですが、クリーニングやブラッシング指導も受けられるためトラブルの予防に役立ちます。また、定期的にチェックを受けておくことで、虫歯や歯周病、噛み合わせの不具合などが生じても早期に対処できるでしょう。 万が一、歯列が乱れ始めた場合でも酷くなる前に対処できます。矯正治療後に後戻りを起こしたときの対処方法

ここからは、治療後に歯並びが乱れてきたときの対処方法について解説します。

ここからは、治療後に歯並びが乱れてきたときの対処方法について解説します。

リテーナーを装着する

リテーナーの装着不足によって後戻りが起きた場合、軽度であればリテーナーを装着することで悪化を抑えられる可能性はあります。 ただし、リテーナーはあくまでも歯を適切な位置に固定するためのものですので、改善がみられない場合には早めに歯科医師へご相談ください。再治療を受ける

リテーナーを再装着しても改善が見込めない場合には、再治療を検討する必要があります。 再治療の主な方法は、ワイヤー矯正とマウスピース矯正です。1回目の治療に比べると治療期間や費用を抑えられる可能性が高いですが、状態によっては費用が高くなったり治療期間が長引いたりするケースもあります。 再治療について詳しく知りたいという方は、歯科医院へお問い合わせください。癖や生活習慣を改善する

矯正治療後の歯列の乱れをそれ以上悪化させないためには、癖や生活習慣を改善することも重要です。 口呼吸や頬杖をつく癖、舌で前歯を押す癖などの悪い癖や習慣があると、どんなにきれいに歯並びを整えたとしても、歯並びが次第に乱れていきます。そのため、悪い癖や習慣を改善しない限りは、再治療を受けても再び歯並びが乱れる可能性があるでしょう。 口呼吸や舌癖を改善する方法として、口周りの筋肉のバランスを整える口腔筋機能療法(MFT)というトレーニングもあります。口がポカンと開く、歯ぎしりや食いしばりが治らないという方は、一度歯科医院へ相談するとよいでしょう。 なお、鼻炎などが原因で口呼吸になっている方は、口呼吸の原因となる病気を治療する必要があります。まとめ

高い費用と長い時間をかけて手に入れた歯並びが乱れると、残念な気持ちになる方は多いでしょう。患者さんのなかには、リテーナーの装着を怠ったことを申告することに抵抗を感じて歯科医院を受診できないでいる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、歯並びの乱れを放っておいても自然に治ることはありません。時間が経てば経つほど歯並びの乱れが大きくなり、再治療にかかる負担も大きくなる可能性があります。「歯の位置が変わってきた気がする」と感じた場合は、できるだけお早めにご相談ください。

歯列矯正を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

高い費用と長い時間をかけて手に入れた歯並びが乱れると、残念な気持ちになる方は多いでしょう。患者さんのなかには、リテーナーの装着を怠ったことを申告することに抵抗を感じて歯科医院を受診できないでいる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、歯並びの乱れを放っておいても自然に治ることはありません。時間が経てば経つほど歯並びの乱れが大きくなり、再治療にかかる負担も大きくなる可能性があります。「歯の位置が変わってきた気がする」と感じた場合は、できるだけお早めにご相談ください。

歯列矯正を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

口臭の原因とは?歯科医院で行う口臭治療と自分でできる対策も

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 口臭は自分では気づきにくく、周囲とのコミュニケーションに影響を与えることもあるため、多くの人が気にする問題のひとつです。原因は食べ物や生活習慣に由来する一時的なものから、歯周病や虫歯といったお口の病気によるものまでさまざまです。

この記事では、口臭の主な原因や歯科医院で受けられる治療内容、さらに日常生活で実践できる予防・対策について詳しく解説します。

口臭は自分では気づきにくく、周囲とのコミュニケーションに影響を与えることもあるため、多くの人が気にする問題のひとつです。原因は食べ物や生活習慣に由来する一時的なものから、歯周病や虫歯といったお口の病気によるものまでさまざまです。

この記事では、口臭の主な原因や歯科医院で受けられる治療内容、さらに日常生活で実践できる予防・対策について詳しく解説します。

口臭の原因とは

口臭の原因は一つではなく、いくつかの要因が重なって発生することが一般的です。一時的な口臭もあれば慢性的に続くケースもあり、原因に応じた適切な対策が求められます。

ここでは、口臭の主な原因について詳しく解説します。

口臭の原因は一つではなく、いくつかの要因が重なって発生することが一般的です。一時的な口臭もあれば慢性的に続くケースもあり、原因に応じた適切な対策が求められます。

ここでは、口臭の主な原因について詳しく解説します。

生理的な口臭

朝起きた直後や空腹時に感じる口臭は、生理的口臭と呼ばれます。睡眠中や食事をとっていない時間帯など、唾液の分泌量が減って口腔内の細菌が増殖しやすくなるために起こります。 唾液には口の中を洗浄する作用があるため、分泌が減ると細菌の活動が活発になり、臭いを発する物質が発生しやすくなります。生理的口臭は一時的なもので、通常は水分補給や歯磨きによって軽減されます。口腔内の病気による口臭

口臭の原因の約8割は、口腔内の問題に起因するといわれています。特に多いのが、歯周病や虫歯です。 歯周病は、歯ぐきの炎症によって歯周ポケットが深くなり、その内部に細菌が繁殖して強い臭いを発生させる原因となります。また、虫歯が進行すると、不快な臭いを放つようになります。 舌の表面に白く付着する舌苔も、臭いを発生させる細菌の温床となります。全身の疾患

内臓の病気が原因で口臭が現れることもあります。たとえば、糖尿病の方に見られる独特な甘酸っぱい臭いや、肝機能障害によるアンモニア臭、消化器系の不調による口臭などが知られています。 これらは口腔内のケアだけでは改善しにくく、原因となる全身疾患の治療が必要です。口臭と同時に体調不良を感じる場合には、歯科だけでなく内科的な診察も検討しましょう。生活習慣や食事

ニンニクやネギ、アルコール、喫煙などの習慣も、口臭の一因となります。特定の食品の成分が体内で吸収された後に、呼気として排出されることで強い口臭として現れます。 また、口呼吸の習慣があると口の中が乾燥しやすくなり、唾液の洗浄作用が弱まって細菌の繁殖が進みやすくなります。心因性の口臭

実際には強い臭いがないにもかかわらず、本人が強く気にしてしまう心因性口臭も存在します。過去の指摘や不安から「自分は口臭がある」と思い込んでしまい、強いストレスにつながるケースもあります。 こうした場合には、歯科的な診断とあわせて心理的なアプローチが必要になるでしょう。自分で口臭を確認する方法

口臭は、自分では気づきにくい反面、周囲には伝わりやすいデリケートな問題です。「もしかして臭っているかも」と感じたとき、自分で簡単にチェックできる方法を知っておくと安心です。

ここでは、自宅でもできるセルフチェックの方法と、それぞれの注意点について解説します。

口臭は、自分では気づきにくい反面、周囲には伝わりやすいデリケートな問題です。「もしかして臭っているかも」と感じたとき、自分で簡単にチェックできる方法を知っておくと安心です。

ここでは、自宅でもできるセルフチェックの方法と、それぞれの注意点について解説します。

コップや袋を使う方法

もっとも手軽にできるのが、透明なコップや密閉できるビニール袋を使った方法です。口を大きく開けて息を吐き、その空気を閉じ込めたあと、少し時間をおいてからにおいを確認します。 時間をおくことで、揮発性の臭気成分が拡散され、客観的に臭いを認識しやすくなります。呼気中に含まれる臭気をある程度確認できますが、直後に嗅ぐと鼻が慣れていて臭いを感じにくくなる場合があるため、数秒待ってからチェックしましょう。舌を使う方法

舌の表面に舌苔が付着していると、そこから口臭が発生することがあります。ティッシュや綿棒などで舌の表面を軽くこすり、そのにおいをかいで確認してみましょう。舌苔に含まれる細菌や食べかす、角質などが分解されて発生する臭気物質を確認するのに有効です。 ただし、舌を強くこすりすぎると傷つける可能性があるため、優しく行うよう注意が必要です。手のひらや手首を使う方法

手のひらをなめて乾かした後、においをかいで確認するという方法もあります。唾液に含まれる臭気物質が乾燥することで感じやすくなるという特性を利用したものです。 ただし、唾液が少ない場合や、においが強くない場合には正確に判断しづらくなることがあります。あくまで目安のひとつとして考えるのがよいでしょう。家族や親しい人に聞いてみる

自分で判断するのが難しい場合は、信頼できる家族や友人に確認してもらう方法もあります。恥ずかしさを感じるかもしれませんが、客観的に教えてもらえることで正確な状態を把握できます。 タイミングや場所に配慮し、相手に負担をかけないようにしましょう。また、歯科医院で専用の口臭測定器を使った検査を受けることもひとつの手段です。歯科医院で行う口臭治療

「毎日しっかり歯磨きをしているのに口臭が改善しない」と感じている方も少なくありません。その場合には、自己流のケアでは対処が難しく、歯科医院での専門的な治療が効果的かもしれません。

歯科医院では、原因を正確に見極めた上で、症状に合わせた治療を行うことが可能です。

「毎日しっかり歯磨きをしているのに口臭が改善しない」と感じている方も少なくありません。その場合には、自己流のケアでは対処が難しく、歯科医院での専門的な治療が効果的かもしれません。

歯科医院では、原因を正確に見極めた上で、症状に合わせた治療を行うことが可能です。

まずは原因の特定から始める

歯科医院での口臭治療では、まず問診や口腔内診査を通して原因の特定を行います。口臭の大半は歯周病や虫歯、舌苔の付着など口の中のトラブルに起因しています。そのため、歯や歯ぐきの状態、舌の表面、唾液の分泌量などを細かく確認します。 必要に応じて口臭測定器を用いて、口臭の強さや成分の種類を数値化する検査も行います。歯周病や虫歯を治療する

歯科的な疾患が原因となっている場合には、まずその治療を優先します。口腔内を清潔な環境に整え、口腔トラブルによる口臭を軽減します。舌苔や唾液のケアを行う

舌の表面に溜まった舌苔は、細菌の温床となるため、専用のブラシや器具を用いて丁寧に除去します。舌苔の付着が多い方には、舌磨きの正しい方法についても指導を行います。 また、唾液の分泌が少ないと口腔内が乾燥し、細菌の繁殖が進みやすくなります。唾液の量が少ない方には、唾液の分泌を促すマッサージや生活習慣のアドバイスを行い、総合的なアプローチで口臭の軽減を図ります。必要に応じて他科との連携も行う

口腔内に明らかな原因が見つからない場合や、全身疾患の可能性が疑われる場合には、内科や耳鼻咽喉科など他科と連携しての診断を行うことがあります。たとえば、胃腸の不調や糖尿病、耳鼻科疾患などが間接的に口臭の原因となることもあります。 歯科医院単独での判断にとどまらず、必要に応じて他の専門医へ紹介するべきケースもあるのです。口臭を防ぐために自分でできること

口臭は日々の習慣を見直すことで、軽減・予防できます。ここでは、自宅で実践できる具体的な対策について解説します。

口臭は日々の習慣を見直すことで、軽減・予防できます。ここでは、自宅で実践できる具体的な対策について解説します。

正しいブラッシングと舌の清掃を行う

口臭対策の基本は、毎日の丁寧な歯磨きです。食べかすや歯垢が残ったままだと、口腔内で細菌が繁殖して悪臭の原因となります。特に、歯と歯ぐきの境目や歯の裏側などは磨き残しが起きやすいため、歯ブラシの動かし方を意識することが大切です。 また、口臭の主な原因となる舌苔は、舌の奥にたまりやすいです。専用の舌ブラシを使い、やさしく舌の表面を清掃しましょう。唾液の分泌を促す

唾液には口の中の汚れや細菌を洗い流す作用がありますが、加齢やストレス、口呼吸などの影響で唾液量が減少すると、細菌が増殖しやすい状態になります。日常生活の中では、よく噛んで食べることや、水分をこまめに摂ることで唾液の分泌を促せます。 また、ガムを噛む習慣を取り入れるのも効果的です。口腔内が乾燥しやすい方は、意識的に口を閉じるように心がけることも大切です。食生活の見直しとこまめな水分補給

日々の食事も口臭と深く関係しています。ニンニクやネギなど臭いの強い食材は、食後もしばらく体内に残り、呼気を通じて口臭の原因になることがあります。こうした食品を摂取した後は、水やお茶などで口を潤し、できるだけ早く口の中の残留物を洗い流すことが大切です。 また、極端な糖質制限や空腹状態も、体内の代謝バランスが崩れ、ケトン臭と呼ばれる特有の口臭を引き起こす原因となります。バランスの取れた食生活を心がけましょう。喫煙やアルコール習慣を見直す

タバコに含まれるタールやニコチンは強い臭いを持ち、口臭の原因になるだけでなく、歯周病のリスクも高めます。また、喫煙によって唾液の分泌が抑制され、口腔内の自浄作用が弱まることで、さらに臭いが強くなる傾向があります。 アルコールも脱水作用により口内を乾燥させることがあるため、口臭が気になる方は摂取量や頻度の見直しが必要です。禁煙や節酒を意識することは、全身の健康にも大きなメリットをもたらします。定期的な歯科受診でプロのケアを受ける

自宅でのケアだけでは取りきれない汚れや、見つけにくい初期の虫歯・歯周病は、歯科医院での定期的な検診で早期に発見することが可能です。口臭の原因が歯科疾患にある場合は、根本的な治療を行わなければ改善は期待できません。 歯石除去やクリーニングなどのメンテナンスを定期的に受けることで、口臭予防だけでなく、口腔内全体の健康維持にもつながります。まとめ

口臭は歯周病や虫歯、舌苔、唾液の減少といった口腔内の要因をはじめ、全身の病気や生活習慣、心理的要因など多くの原因が関係しています。まずは自分で口臭をチェックし、丁寧な歯磨きや舌の清掃、唾液分泌を促す習慣など、日常的なケアを継続することが大切です。

それでも改善が見られない場合は、歯科医院での専門的な診断と治療を受けることで改善できるでしょう。気になる症状がある方は、自己判断で悩まず、一度歯科医院で相談してみましょう。

口臭の治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

口臭は歯周病や虫歯、舌苔、唾液の減少といった口腔内の要因をはじめ、全身の病気や生活習慣、心理的要因など多くの原因が関係しています。まずは自分で口臭をチェックし、丁寧な歯磨きや舌の清掃、唾液分泌を促す習慣など、日常的なケアを継続することが大切です。

それでも改善が見られない場合は、歯科医院での専門的な診断と治療を受けることで改善できるでしょう。気になる症状がある方は、自己判断で悩まず、一度歯科医院で相談してみましょう。

口臭の治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

歯科衛生士の仕事のやりがいは?お口の健康を支える仕事の魅力

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 歯科衛生士は、歯科医師と連携しながら患者さまの口腔内の健康を守る重要な役割を担う専門職です。予防処置や保健指導、歯科診療のサポートなど、その業務は多岐にわたり、患者さまとの信頼関係の中で直接的に貢献できることが大きな魅力です。

特に、近年では、虫歯や歯周病の予防への関心が高まり、歯科衛生士の果たす役割がますます注目されています。

この記事では、歯科衛生士の具体的な仕事内容や、やりがいを感じる瞬間などについて詳しく解説します。

歯科衛生士は、歯科医師と連携しながら患者さまの口腔内の健康を守る重要な役割を担う専門職です。予防処置や保健指導、歯科診療のサポートなど、その業務は多岐にわたり、患者さまとの信頼関係の中で直接的に貢献できることが大きな魅力です。

特に、近年では、虫歯や歯周病の予防への関心が高まり、歯科衛生士の果たす役割がますます注目されています。

この記事では、歯科衛生士の具体的な仕事内容や、やりがいを感じる瞬間などについて詳しく解説します。

歯科衛生士の仕事内容

歯科衛生士は、口腔内の健康を維持・向上させるために欠かせない存在です。歯科医師と連携しながら、患者さまに対して予防処置や口腔衛生指導、診療補助を行うことが主な業務となります。

ここでは、歯科衛生士の代表的な仕事内容について、具体的に解説します。

歯科衛生士は、口腔内の健康を維持・向上させるために欠かせない存在です。歯科医師と連携しながら、患者さまに対して予防処置や口腔衛生指導、診療補助を行うことが主な業務となります。

ここでは、歯科衛生士の代表的な仕事内容について、具体的に解説します。

口腔内の予防処置

歯科衛生士の中心的な業務の一つが、虫歯や歯周病を未然に防ぐための予防処置です。具体的には、スケーリング(歯石の除去)やPMTC(専用器具による歯のクリーニング)、フッ素塗布などが含まれます。 これらの処置により、口腔内の細菌を減らし、再発を防ぐことができます。予防中心の歯科医療を支える柱として、重要な役割を果たしています。患者さまへの口腔衛生指導

日々のセルフケアが正しく行われているかどうかは、口腔の健康維持に大きく影響します。歯科衛生士は、患者さまのブラッシング習慣や生活習慣を把握したうえで、適切な歯磨きの方法やフロスの使い方、食生活の見直しなどを指導します。 特に、小児や高齢者、歯周病を患っている方に対しては、症状に合わせたきめ細やかなアドバイスが求められます。歯科診療の補助

歯科衛生士は、歯科医師が行う診療のサポートも担います。例えば、治療器具の準備や片付け、患者さまの誘導、診療中の吸引や器具の受け渡しなどが含まれます。 治療が円滑に進むように環境を整えることが目的であり、歯科医師が専門的な処置に集中できるよう支える立場でもあります。また、診療前後の患者さまの緊張を和らげるような声かけや配慮も、歯科衛生士ならではの大切な役割です。高齢者・障がい者への対応

近年では、在宅医療や訪問歯科診療のニーズが高まっており、高齢者や障がいのある患者さまへの対応も歯科衛生士の重要な仕事となっています。訪問先では、口腔ケアや義歯の調整、誤嚥性肺炎の予防を目的としたリハビリ指導などを行います。 通院が困難な方に対しても専門的なケアを提供することで、生活の質を向上させる支援を担っています。医院の運営サポート

医院によっては、受付業務やカルテの管理、予約調整などの事務的な業務を歯科衛生士が担当する場合もあります。治療の合間に患者さまと会話を交わしながら、スムーズな診療環境を保つための調整役としての役割も果たしています。 医療従事者としての専門知識を生かしながら、患者さまとの信頼関係を築くことが、よりよい医療サービスの提供につながっていきます。歯科衛生士の仕事のやりがいは?

日々の業務を通して感じられるやりがいは多岐にわたり、専門性と人間性の両面が求められるからこそ、得られる充実感も大きいです。

日々の業務を通して感じられるやりがいは多岐にわたり、専門性と人間性の両面が求められるからこそ、得られる充実感も大きいです。

患者さまの笑顔と信頼

歯科衛生士の仕事は、患者さまと長期的に関わることが多いため、信頼関係の構築が非常に重要です。また、治療や口腔ケアの成果が現れ、患者さまが笑顔で帰っていく姿を見ると、自分の仕事が人の健康や生活の質に確実に貢献できていることを実感できます。予防医療の最前線で活躍できる

医療分野の中でも、近年特に注目されているのが予防医療です。歯科衛生士は、虫歯や歯周病を未然に防ぐという意味で、予防の最前線に立つ専門職といえます。 スケーリングやフッ素塗布、ブラッシング指導などを通じて、患者さまが治療を受ける前の段階で健康を守る役割を果たしています。治療ではなく予防を主軸に据えることで、患者さま自身の健康意識も高まり、生活習慣の改善につながるケースもあります。 口腔の健康が全身の健康に影響することが知られる今、歯科衛生士の活躍の場はますます広がっています。専門性を活かして成長できる

歯科衛生士は国家資格であり、医学的知識や技術をもとに高度な業務を担う専門職です。臨床経験を重ねるごとに自分のスキルや判断力が磨かれ、職業人としての成長を実感できる点もやりがいの一つです。 また、歯科医院だけでなく、病院、福祉施設、訪問診療、教育現場など、多様な分野で活躍できる点も魅力的です。さらに、学会や研修、資格取得などを通じて専門性を高められる環境が整っており、意欲次第でキャリアの幅を広げることが可能です。幅広い年齢層と関われる

歯科衛生士は、小児から高齢者まで幅広い年齢層の患者さまと接する機会があります。子どもには歯磨きの楽しさを伝え、高齢者には義歯や口腔ケアのサポートを行うなど、年齢や生活状況に応じた対応が求められます。 その分、一人ひとりに寄り添う力やコミュニケーション能力も鍛えられ、対人支援のやりがいを深く感じられる仕事です。患者さまの生活の質を向上させることができるという実感が、歯科衛生士のモチベーションにもつながっています。社会的意義が高い

口腔の健康は、単なる見た目の問題ではなく、全身の健康や社会生活に直結しています。歯周病と全身疾患の関連が注目される中、歯科衛生士の担う役割は大きく、健康寿命の延伸にも貢献できる職種です。 また、高齢化が進む社会において、訪問診療や介護現場での口腔ケアの重要性も高まっており、歯科衛生士は地域医療や在宅医療を支える存在としても期待されています。専門知識を活かして社会に貢献できるという意識は、働く上での大きな誇りとなります。歯科衛生士の仕事で大変なことは?

歯科衛生士はやりがいが大きい一方で、日々の業務の中には体力的・精神的に大変だと感じる場面も少なくありません。医療職としての専門性や責任が求められるだけでなく、患者さまとの信頼関係を築くための対人スキルも必要になるため、幅広い能力が求められる職業です。

ここでは、歯科衛生士の仕事で大変だと感じられやすい点をいくつかご紹介します。

歯科衛生士はやりがいが大きい一方で、日々の業務の中には体力的・精神的に大変だと感じる場面も少なくありません。医療職としての専門性や責任が求められるだけでなく、患者さまとの信頼関係を築くための対人スキルも必要になるため、幅広い能力が求められる職業です。

ここでは、歯科衛生士の仕事で大変だと感じられやすい点をいくつかご紹介します。

体力的な負担が大きい

歯科衛生士の仕事は、長時間にわたり中腰や前かがみの姿勢を保つことが多く、首・肩・腰への負担がかかりやすいのが特徴です。患者さまの口腔内を丁寧に観察し、細かい器具を使いながら処置を行うため、集中力と同時に姿勢の安定も求められます。 1日に何人もの患者さまに対応する場合は、蓄積した疲労が慢性的な身体の痛みにつながることもあります。そのため、日頃からストレッチや体調管理を心がける必要があります。精神的な気配りが求められる

歯科衛生士は、単に技術を提供するだけでなく、患者さまの気持ちに寄り添う姿勢も大切です。痛みや不安を抱える患者さまに対しては、やさしく声をかけながら対応するなど、精神的なサポートも求められます。 ときには、治療に対して恐怖心を強く持つ方や、歯科医院自体に強い抵抗感を持つ方もおられるため、患者さま一人ひとりに合わせた柔軟な対応が必要です。専門知識と技術の更新が求められる

歯科医療は常に進化しており、新しい技術や器具、治療法に対応するためには、歯科衛生士としての知識やスキルを定期的に更新していくことが求められます。日々の業務だけでなく、学会や研修への参加、文献の読解なども必要となり、自己研鑽を継続する姿勢が不可欠です。 最新の情報を把握しながら患者さまへ的確な指導や処置を行うには、高い意識と努力が求められるのです。人間関係

歯科医院のスタッフは少人数体制であることが多く、歯科医師をはじめとする同僚との連携が欠かせません。狭い職場環境では、日常的に密なコミュニケーションが必要になるため、良好な人間関係を築くことも仕事の一部といえるでしょう。 しかし、価値観の違いや業務の進め方に対する意見の食い違いなどから、ストレスを感じる場面が出てくることもあります。職場によっては上下関係や指示の出し方に苦労を感じるケースもあり、円滑なチームワークを築くための調整力が問われます。限られた時間内で質の高い対応が求められる

診療スケジュールがタイトな歯科医院では、限られた時間の中で患者さまの処置や指導を行う必要があります。短時間で信頼関係を築き、丁寧なケアを行うには、効率的な業務遂行とともに、相手の反応を素早く察知するスキルが求められます。 特に、初診の患者さまや高齢者、子どもなど、コミュニケーションに時間がかかる方への対応には、スピードと丁寧さを両立させる工夫が必要です。時間に追われながらもクオリティを保たなければならないというプレッシャーが負担となることがあります。まとめ

歯科衛生士は、口腔内の健康を通じて患者さまの生活の質を高める重要な専門職です。予防処置や保健指導、診療補助など多岐にわたる業務の中で、患者さまの笑顔や「ありがとう」という言葉に直接ふれる機会も多く、大きなやりがいを感じられます。

また、専門知識を活かしながらスキルアップを目指せる点や、予防医療の最前線で社会貢献できる点も、この仕事ならではの魅力です。

当院では、そうしたやりがいを共有しながら一緒に働いてくださる歯科衛生士を募集しています。ご興味のある方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

歯科衛生士は、口腔内の健康を通じて患者さまの生活の質を高める重要な専門職です。予防処置や保健指導、診療補助など多岐にわたる業務の中で、患者さまの笑顔や「ありがとう」という言葉に直接ふれる機会も多く、大きなやりがいを感じられます。

また、専門知識を活かしながらスキルアップを目指せる点や、予防医療の最前線で社会貢献できる点も、この仕事ならではの魅力です。

当院では、そうしたやりがいを共有しながら一緒に働いてくださる歯科衛生士を募集しています。ご興味のある方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

木更津きらら歯科監修の歯みがき剤がバージョンアップ!「TOOTH & PEACE CLEAR」

お口に優しい主成分

CBD(カンナビジオール)オイル配合

乳酸菌配合

植物由来エキス配合

- グレープフルーツ種子エキス(湿潤剤)

- ローズマリー葉エキス(湿潤剤)

- チャ葉エキス(湿潤剤)

- シラカバ樹皮エキス(湿潤剤)

- クマザサ葉エキス(湿潤剤)

- 加水分解コンキオリンタンパク(湿潤剤)

- トウキ根エキス (湿潤剤)

- センキュウ根茎エキス(湿潤剤)

- モモ葉エキス(湿潤剤)

- シャクヤク根エキス(湿潤剤)

- クララ根エキス(湿潤剤)

- オタネニンジン根エキス(湿潤剤)

- ジオウ根エキス(湿潤剤)

- ショウガ根エキス(湿潤剤)

- シナキハダ樹皮エキス(湿潤剤)

- クチナシ果実エキス(湿潤剤)

- オウゴン根エキス(湿潤剤)

- コプチスチネンシス根茎エキス(湿潤剤)

- レモン果皮油(香味剤)

- オリーブ果実油(湿潤剤)

「TOOTH & PEACE CLEAR」の効能

- ムシ歯を防ぐ(※)

- 歯を白くする(※)

- 歯垢を除去する(※)

- 口中を浄化する

- 口臭を防ぐ

- 歯のやにを取る(※)

- 歯石の沈着を防ぐ(※)

歯みがきで免疫力アップ

口の中の細菌バランスを整える

風邪やインフルエンザを予防する

腸内環境を整える

歯みがきの目的と重要性

むし歯予防

歯周病予防

口臭の予防

全身の健康を守る

歯科医が自分で使いたい歯みがき「TOOTH & PEACE CLEAR」

詳しく読む →

歯を強くするサプリメントは? 栄養面からお口の健康を考える

歯を強くするサプリメントはある?

歯に関係のある栄養素

歯周病に関係のある栄養素

- コラーゲンの元となるアミノ酸

- コラーゲンの生成を促すビタミンC

- 血液を整える鉄

むし歯に関係のある栄養素

- 歯の健康にかかせないカルシウム

- 歯の強さを支えるマグネシウム

- カルシウムの吸収を助けるビタミンD

外科的治療に関係のある栄養素

- 傷の治りを促すビタミンC

- 組織を修復する亜鉛

- 骨密度を向上させるカルシウム、マグネシウム、ビタミンD

サプリメントの効能

カルシウム

ビタミンD

ビタミンA

ビタミンC

マグネシウム

リン

フッ素

日常生活での栄養摂取のコツ

バランスの良い食事を心がける

加工食品や砂糖の摂取を控える

間食に食べるものを変える

フッ素入りの歯磨き粉を使用する

栄養面から歯の健康を考えてみよう

詳しく読む →

子どもの歯並びが悪いままだと!リスクと矯正したほうがよい歯並び

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 子どもの成長とともに気になってくるのが、歯並びの問題です。幼い頃は気づかなくても、永久歯が生えそろう時期になると、歯の位置が不揃いだったり噛み合わせが悪かったり、問題が目につき始めることもあるでしょう。

「うちの子の歯並び、ちょっと悪いかも」と感じていても、すぐに矯正が必要なのか、様子を見るべきなのか、判断が難しいという保護者の方も多いでしょう。歯並びが悪いまま放置すると、見た目だけではなく、噛む・話すといった日常動作に影響を及ぼすかもしれません。

この記事では、子どもの歯並びが悪くなる原因やリスク、矯正が必要なケース、小児矯正を始めるタイミングについて解説します。歯並びが悪くならないようにするための予防策もご紹介するので、参考にしてください。

子どもの成長とともに気になってくるのが、歯並びの問題です。幼い頃は気づかなくても、永久歯が生えそろう時期になると、歯の位置が不揃いだったり噛み合わせが悪かったり、問題が目につき始めることもあるでしょう。

「うちの子の歯並び、ちょっと悪いかも」と感じていても、すぐに矯正が必要なのか、様子を見るべきなのか、判断が難しいという保護者の方も多いでしょう。歯並びが悪いまま放置すると、見た目だけではなく、噛む・話すといった日常動作に影響を及ぼすかもしれません。

この記事では、子どもの歯並びが悪くなる原因やリスク、矯正が必要なケース、小児矯正を始めるタイミングについて解説します。歯並びが悪くならないようにするための予防策もご紹介するので、参考にしてください。

子どもの歯並びが悪くなる原因

子どもの歯並びが乱れる背景には、遺伝や生活習慣、食生活など、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。特に、成長過程にある子どもの口腔環境はとても繊細で、日々の何気ない癖や食べ方ひとつで、将来的な歯並びに大きな影響を与えることもあります。

また、近年の食習慣の変化や、スマホ・ゲームなどによる姿勢の悪化も、歯並びに関係していることがわかってきました。ここでは、子どもの歯並びが悪くなる原因について詳しく見ていきます。

子どもの歯並びが乱れる背景には、遺伝や生活習慣、食生活など、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。特に、成長過程にある子どもの口腔環境はとても繊細で、日々の何気ない癖や食べ方ひとつで、将来的な歯並びに大きな影響を与えることもあります。

また、近年の食習慣の変化や、スマホ・ゲームなどによる姿勢の悪化も、歯並びに関係していることがわかってきました。ここでは、子どもの歯並びが悪くなる原因について詳しく見ていきます。

遺伝

骨格や歯のサイズ、顎の形などが親から子どもへと受け継がれることが多くあります。例えば、顎が小さい親から生まれた子どもは、同様に顎のスペースが狭く、歯が並びきれずに重なったり捻じれたりするケースが多く見られます。 逆に、歯が大きい場合も、並びきれずに不正な位置に生えることがあります。また、上下の顎のバランスが悪い場合、受け口や出っ歯といった噛み合わせの問題にもつながりやすく、これも遺伝的な要素に影響されることが多いとされています。生活習慣や癖

日常生活の中に潜む何気ない癖も、歯並びに大きな影響を与えることがあります。代表的なものとして、指しゃぶり、舌で前歯を押す癖(舌突出癖)、口呼吸、頬杖などが挙げられます。これらの癖は、歯や顎に対して持続的な圧力をかけ、歯の位置や噛み合わせに悪影響を及ぼします。 特に、乳幼児期の指しゃぶりが長期間続くと、上顎前突(出っ歯)や開咬(前歯が噛み合わない状態)といった不正咬合を引き起こす原因にもなります。食生活の変化

現代では、柔らかい食品を中心とした食事が増えています。柔らかい食べ物は噛む力をあまり必要とせず、顎の骨や筋肉が十分に発達しづらくなります。その結果、顎が小さいまま成長し、歯が並ぶスペースが確保されずに歯並びが乱れる原因となるのです。 また、食事中によく噛まずに飲み込む習慣も、顎の発達を妨げます。昔に比べて咀嚼回数が減っていると言われており、この傾向が顎の成長に影響していると考えられています。乳歯の虫歯・早期喪失

乳歯はやがて抜けるものですが、そのタイミングが早すぎると問題が生じます。乳歯には永久歯が正しい位置に生えるためのガイドの役割があるため、早くに抜けると永久歯が生える場所がなくなることがあるのです。 また、乳歯にできた虫歯を放置することによって歯の位置が変わったり、噛み合わせが狂ったりすることもあります。乳歯のうちから虫歯予防に気を配ることが、歯並びのトラブル防止にもつながります。子どもの歯並びが悪いことによるリスク

歯並びが悪いだけで問題はないと思われることも多いですが、子どもの歯並びの乱れはさまざまな健康リスクを引き起こす原因となります。特に、子どもにとって噛む、話す、呼吸するなどの基本的な機能に支障が出ることは、心身の健やかな発達に大きな影響を及ぼします。

歯並びが悪いだけで問題はないと思われることも多いですが、子どもの歯並びの乱れはさまざまな健康リスクを引き起こす原因となります。特に、子どもにとって噛む、話す、呼吸するなどの基本的な機能に支障が出ることは、心身の健やかな発達に大きな影響を及ぼします。

咀嚼機能の低下

歯並びが悪いと、食べ物をしっかり噛むことが難しくなります。特定の歯しか使えなかったり、噛み合わせが合っていなかったりすると、十分に咀嚼されないまま食べ物を飲み込む可能性があります。 その結果、胃腸への負担が大きくなり、消化不良や栄養吸収の効率低下につながる可能性があるのです。発音・発語の乱れ

歯並びが乱れていると、舌の動きが制限される場合があり、発音に影響を与えることがあります。特に、さ行、た行、ら行などの発音が不明瞭になるケースが多く、コミュニケーションの妨げになることもあります。虫歯や歯周病のリスク増加

歯が重なっていたりねじれて生えていたりすることで、歯と歯の間に汚れが溜まりやすくなります。歯ブラシが届きにくい部分が増えるため、歯磨きが不十分になり、結果として虫歯や歯周病などのリスクが高まります。顎の成長バランスの崩れ

歯並びが悪いと、顎の使い方にも偏りが生じることがあります。左右どちらか一方ばかりで噛む習慣が続くと、顎の骨格にアンバランスが生じ、顔の歪みや顎関節症の原因となることもあります。 また、顎の発達が不十分なままだと、永久歯がきちんと並ばず、さらなる不正咬合を招く悪循環に陥ることがあります。矯正を検討したほうがよい子どもの歯並び

すべての歯並びの乱れが、すぐに矯正治療を必要とするわけではありません。機能面や健康面に悪影響を及ぼす可能性の高いケースでは、早期に対応することが重要です。

歯並びの問題を放置すると、将来の治療がより複雑かつ高額になることもあります。早めの判断が、結果的に負担の少ない治療につながることもあるのです。ここでは、矯正を前向きに検討すべき歯並びを具体的にご紹介します。

すべての歯並びの乱れが、すぐに矯正治療を必要とするわけではありません。機能面や健康面に悪影響を及ぼす可能性の高いケースでは、早期に対応することが重要です。

歯並びの問題を放置すると、将来の治療がより複雑かつ高額になることもあります。早めの判断が、結果的に負担の少ない治療につながることもあるのです。ここでは、矯正を前向きに検討すべき歯並びを具体的にご紹介します。

出っ歯

前歯が前方に大きく突き出ている状態を上顎前突(じょうがくぜんとつ)と呼びます。一般的には出っ歯と呼ばれる歯並びで、見た目が悪いだけではなく、口が閉じにくいために口呼吸になりやすく、虫歯や口内乾燥のリスクが高くなります。受け口

下の歯が上の歯より前に出ている状態を下顎前突(かがくぜんとつ)、通称受け口と言います。顎の骨格に起因することも多く、放置すると成長とともに症状が悪化する傾向にあります。 咀嚼や発音に問題をきたしやすく、顎関節にも負担がかかるため、できるだけ早期に診察を受け、矯正の可能性を探ることが望ましいとされています。乱ぐい歯・八重歯(叢生)

歯がきれいに並びきらず、重なって生えている状態を叢生(そうせい)と呼びます。日本では八重歯として親しまれることもありますが、歯磨きがしにくいため虫歯になるリスクが高いです。開咬

奥歯は噛み合っているのに、前歯が開いて上下が接触しない状態を開咬と言います。この状態では前歯で食べ物を噛み切ることができず、咀嚼機能が著しく低下します。 また、舌の位置が不安定になりやすく、発音に悪影響が出ることもあります。開咬の原因には舌癖や口呼吸が関係していることが多いため、生活習慣の見直しと併せて治療を進める必要があります。小児矯正は何歳から受けられる?

小児矯正は1期治療と2期治療に分けられます。ここでは、それぞれの治療が受けられる年齢を紹介します。

小児矯正は1期治療と2期治療に分けられます。ここでは、それぞれの治療が受けられる年齢を紹介します。

6~12歳(1期治療)

1期治療は、おおむね6歳から12歳ごろに行われます。この時期は、乳歯から永久歯へと生え変わる混合歯列期にあたります。 1期治療では、歯を抜かずに顎の成長を促す装置を使い、歯が正しく並ぶスペースを作ったり、悪い癖(口呼吸や舌癖など)を改善したりします。この段階で骨格的な問題やスペース不足が解消できれば、将来的な矯正治療が不要になる場合もあります。13歳以降(2期治療)

永久歯がすべて生えそろった段階で行われるのが2期治療です。個人差がありますが、中学生から高校生の時期が目安となることが多いです。大人の矯正治療とほぼ同様の手法で、ブラケットやワイヤーなどを使って歯の位置を整えていきます。 2期治療から始める場合、すでに顎の成長がある程度終わっているため、骨格の調整は難しくなります。そのため、歯そのものの移動によって噛み合わせや歯並びのずれを修正していく方法が中心となります。子どもの歯並びが悪くなるのを防ぐには

歯並びの乱れは遺伝だけで決まるものではありません。日常の習慣や生活環境、特に乳幼児期からの口腔習慣は、その後の歯の生え方や顎の成長に大きく影響します。

歯並びが悪くなる前から対策することは、お子さまの将来の健康への投資ともいえるでしょう。ここでは、家庭でできる具体的な予防策や心がけておきたいポイントについて解説します。

歯並びの乱れは遺伝だけで決まるものではありません。日常の習慣や生活環境、特に乳幼児期からの口腔習慣は、その後の歯の生え方や顎の成長に大きく影響します。

歯並びが悪くなる前から対策することは、お子さまの将来の健康への投資ともいえるでしょう。ここでは、家庭でできる具体的な予防策や心がけておきたいポイントについて解説します。

よく噛む

歯が並ぶスペースを確保するためには、硬めの食材を取り入れたりよく噛んで食べる習慣をつけたりすることが大切です。現代の食事は柔らかいものが多く、咀嚼回数が少なくなりやすいです。意識していないと、顎の骨が十分に発達せず、歯並びが悪くなる原因になります。指しゃぶりや舌癖などの早期改善

3歳を過ぎても続く指しゃぶりや、舌で前歯を押す癖(舌突出癖)、口呼吸といった習慣は、歯並びに悪影響を与える可能性があります。これらの癖は、歯に持続的な圧力をかけるため、不自然な方向に歯が動く原因になります。 乳幼児期の指しゃぶりは自然な行動のひとつですが、年齢とともに頻度が減らない場合は、保護者の働きかけや専門家による指導が必要になることもあります。無理にやめさせるのではなく、安心感やストレスのケアも含めたアプローチが効果的です。姿勢や呼吸の見直し

子どもの姿勢が悪いと、顎の成長や噛み合わせにも悪影響を与えることがあります。特に、猫背の場合、下顎を後ろに引いた状態を招きやすく、上下の顎の発育バランスが崩れる要因となります。 また、口呼吸が習慣化すると口が常に開いている状態になるため、上顎が横に広がらず、歯が並ぶスペースが不足することがあります。日常生活の中で正しい姿勢を意識させたり、鼻呼吸を促す声かけを続けたりすることで、自然な発育を促せます。定期的に歯科健診を受ける

見た目ではわかりづらい歯並びの問題や顎の成長のズレも、医師による定期的なチェックによって早期に発見できます。乳歯が生えそろう3歳前後から、小児歯科での定期健診を受ける習慣を持つとよいでしょう。まとめ

歯並びが悪い状態を放置していると、日常生活にまで影響を及ぼす可能性があります。虫歯や歯周病、顎関節症などのリスクも高まり、成人してからの治療負担が大きくなることも少なくありません。

子どもの歯並びは生活習慣や成長環境によって予防や改善が可能です。よく噛む習慣をつける、指しゃぶりや口呼吸といった習慣を見直す、正しい姿勢を意識させるといった日常的な取り組みが、将来の健康な口元を支える土台になります。

矯正が必要か迷ったら、早めに歯科医師に相談しましょう。子どもの成長を活かしたケアを行うことで、負担を抑えつつ、より自然で美しい歯並びを実現できます。

子どもの歯並びの矯正を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

歯並びが悪い状態を放置していると、日常生活にまで影響を及ぼす可能性があります。虫歯や歯周病、顎関節症などのリスクも高まり、成人してからの治療負担が大きくなることも少なくありません。

子どもの歯並びは生活習慣や成長環境によって予防や改善が可能です。よく噛む習慣をつける、指しゃぶりや口呼吸といった習慣を見直す、正しい姿勢を意識させるといった日常的な取り組みが、将来の健康な口元を支える土台になります。

矯正が必要か迷ったら、早めに歯科医師に相談しましょう。子どもの成長を活かしたケアを行うことで、負担を抑えつつ、より自然で美しい歯並びを実現できます。

子どもの歯並びの矯正を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

マウスピース矯正で歯を削るのはどうして?メリットや注意点も

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 マウスピース矯正で歯を削ると聞いて、不安に感じた方もいらっしゃるでしょう。虫歯の治療で歯を削るのとは異なり、健康な歯を削ることになるので抵抗を感じるかもしれません。実は、マウスピース矯正で歯を削ることで得られるメリットは多いです。

一方で、歯を削るときに注意すべき事柄もあります。

今回は、どうしてマウスピース矯正で歯を削るのかについて詳しく解説します。歯を削るメリットや注意点も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

マウスピース矯正で歯を削ると聞いて、不安に感じた方もいらっしゃるでしょう。虫歯の治療で歯を削るのとは異なり、健康な歯を削ることになるので抵抗を感じるかもしれません。実は、マウスピース矯正で歯を削ることで得られるメリットは多いです。

一方で、歯を削るときに注意すべき事柄もあります。

今回は、どうしてマウスピース矯正で歯を削るのかについて詳しく解説します。歯を削るメリットや注意点も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

マウスピース矯正とは

マウスピース矯正とは、透明なマウスピースを使用して歯並びを整える矯正方法です。従来のワイヤー矯正では、歯の表面に金属製のブラケットを接着し、そこにワイヤーを通して歯を動かします。

そのため、セラミック製の白いブラケットや、歯の裏側に装着する方法などを除けば、矯正装置が目立ちやすいです。マウスピース矯正では透明な装置を用いるので装着していても目立ちにくく、近年多くの人に注目されています。

マウスピース矯正は、主に軽度から中度の不正咬合に対応可能です。例えば、前歯が少し重なっている程度であれば、マウスピース矯正だけで改善が見込めるでしょう。

一方、重度の不正咬合や、顎の骨格的な問題を伴うケースでは、マウスピース矯正だけでは改善できないことがあります。例えば、顎のバランスに問題がある出っ歯や受け口、大きな歯の移動を必要とする場合などには、他の治療が必要なことがあります。

マウスピース矯正とは、透明なマウスピースを使用して歯並びを整える矯正方法です。従来のワイヤー矯正では、歯の表面に金属製のブラケットを接着し、そこにワイヤーを通して歯を動かします。

そのため、セラミック製の白いブラケットや、歯の裏側に装着する方法などを除けば、矯正装置が目立ちやすいです。マウスピース矯正では透明な装置を用いるので装着していても目立ちにくく、近年多くの人に注目されています。

マウスピース矯正は、主に軽度から中度の不正咬合に対応可能です。例えば、前歯が少し重なっている程度であれば、マウスピース矯正だけで改善が見込めるでしょう。

一方、重度の不正咬合や、顎の骨格的な問題を伴うケースでは、マウスピース矯正だけでは改善できないことがあります。例えば、顎のバランスに問題がある出っ歯や受け口、大きな歯の移動を必要とする場合などには、他の治療が必要なことがあります。

マウスピース矯正の特徴

マウスピース矯正の特徴は、以下のとおりです。装置を取り外せる

マウスピース矯正の装置は、自分で取り外しができます。1日20〜22時間の装着時間を確保できれば、食事や歯磨きの時間にマウスピースを外せます。 ワイヤー矯正では装置が固定されるため、自分で取り外すことができません。そのため、食事内容に一定の制限が生じます。特に、硬い食べ物や粘着性の高い食品はブラケットを破損させたり、ワイヤーを変形させたりする恐れがあります。 しかし、マウスピース矯正の装置は取り外しができるので、食事内容に制限がなく、好きなものを通常通り楽しむことができます。通院頻度が低い

マウスピース矯正では1〜2週間ごとに新しいマウスピースに交換して治療を進めるため、通院頻度が低いです。治療の初期段階では1か月に1回、その後は2~3か月に1回程度になるのが一般的です。 ワイヤー矯正では、ワイヤーの調整や交換のために1か月ごとの定期的な通院が基本とされています。マウスピース矯正はワイヤー矯正に比べて、通院の負担が少ないと言えるでしょう。マウスピース矯正で歯を削るのはどうして?

矯正治療で歯を動かすにはスペースが必要です。例えば、ワイヤー矯正で抜歯を行うのもスペースを作るためです。

マウスピース矯正で歯を動かすスペースが必要なときは、抜歯よりも歯を削る選択をすることが多いです。歯が重なり合っている状態では、歯を理想的な位置に移動させるにはスペースが必要です。歯と歯の間を削ってスペースを確保すれば、抜歯を避けて矯正治療が可能になります。

また、歯のサイズや形が不均一な場合は、歯を削ることである程度バランスを整えられます。これにより、歯列全体の調和が取れ、見た目の美しさが向上します。

矯正治療で歯を動かすにはスペースが必要です。例えば、ワイヤー矯正で抜歯を行うのもスペースを作るためです。

マウスピース矯正で歯を動かすスペースが必要なときは、抜歯よりも歯を削る選択をすることが多いです。歯が重なり合っている状態では、歯を理想的な位置に移動させるにはスペースが必要です。歯と歯の間を削ってスペースを確保すれば、抜歯を避けて矯正治療が可能になります。

また、歯のサイズや形が不均一な場合は、歯を削ることである程度バランスを整えられます。これにより、歯列全体の調和が取れ、見た目の美しさが向上します。

マウスピース矯正で歯を削るメリット

マウスピース矯正で歯を削るメリットは、以下のとおりです。

マウスピース矯正で歯を削るメリットは、以下のとおりです。

抜歯を避けて歯を整えられる

矯正治療では、スペースを作るために抜歯を選択するケースも少なくありません。 しかし、健康な歯を抜くことに抵抗がある方は非常に多いです。歯を少し削ることで必要なスペースを確保できれば、健康な歯を温存できます。軽度から中等度の歯列の乱れであれば、抜歯せずに歯を理想の位置に移動させられることが多いです。 抜歯に抵抗がある人や、できるだけ自分の歯を残したい人にとって、歯を削るという選択肢があるのは大きなメリットでしょう。出っ歯などを治療できる

出っ歯の治療では、歯を後ろに下げるためのスペースが必要です。歯を削ることでこのスペースをつくり、前歯を効率よく後方へ移動させるのです。たとえば、上の前歯が少しだけ前に出ているケースでは、歯をわずかに削ることで出っ歯を改善できます。 これにより、横顔のバランスが整い、見た目の印象が改善します。歯を大きく動かさなければならない出っ歯の場合は抜歯が必要なこともあるので、歯科医師と相談してみましょう。治療後の後戻りを防ぐ

矯正治療後に歯が元の位置に戻ることを、後戻りといいます。歯を削ってスペースを作り、歯を理想の位置に収めれば、治療後の後戻りのリスクを軽減できます。スペースが不足する中で無理に歯を移動させた場合は後戻りしやすいです。治療が計画通りに進みやすい

スペース不足のまま矯正治療を進めると、歯が思うように動かず、治療期間が長引くことがあります。必要なスペースを確保しておけば、歯がスムーズに動きやすくなり、結果として治療が計画通りに進みやすくなります。マウスピース矯正で歯を削るときの注意点

マウスピース矯正で歯を削るときの注意点を確認しておきましょう。

マウスピース矯正で歯を削るときの注意点を確認しておきましょう。

知覚過敏

歯の表面のエナメル質を削ると、処置後に冷たいものや熱いものがしみることがあります。これは一時的なもので、通常は数日から数週間で改善します。知覚過敏が気になるようなら、知覚過敏用の歯磨き粉を使うとよいでしょう。歯の削りすぎ

エナメル質は再生しないため、削りすぎると歯の耐久性が低下します。虫歯などのリスクが高まる可能性があります。歯科医師の適切な診断と、削る量を調整しながら最小限に抑える技術が求められます。食べ物が詰まりやすい

歯を削ると歯と歯の間に隙間ができるため、食べ物が詰まりやすくなります。歯の移動が進めば隙間はなくなりますが、デンタルフロスや歯間ブラシを使って丁寧なケアを行うことが大切です。どうやって歯を削る?

マウスピース矯正で歯を削る処置のことをIPR(interproximal reduction)といいます。ディスキング、またはストリッピングと呼ぶこともあります。

IPRを行う際は、治療計画を立て、どの歯の隣接面を削るかを予め決定します。歯のエナメル質を削る量は0.2〜0.5mm程度です。エナメル質の厚みは約2〜3mmあり、これに対してIPRで歯をけずる量は非常に少量なので、通常は問題になることはありません。

まず、歯を削る準備として、歯と歯の間を広げる働きのあるウェッジを入れることがあります。これによって歯茎も保護できます。歯を削る際は、ストリップスと呼ばれるやすりを用います。やすりを歯と歯の間に入れ、必要な分量を削っていきます。

削った後の歯の表面はざらついているため、専用のバーなどを用いて仕上げの研磨を行います。

マウスピース矯正で歯を削る処置のことをIPR(interproximal reduction)といいます。ディスキング、またはストリッピングと呼ぶこともあります。

IPRを行う際は、治療計画を立て、どの歯の隣接面を削るかを予め決定します。歯のエナメル質を削る量は0.2〜0.5mm程度です。エナメル質の厚みは約2〜3mmあり、これに対してIPRで歯をけずる量は非常に少量なので、通常は問題になることはありません。

まず、歯を削る準備として、歯と歯の間を広げる働きのあるウェッジを入れることがあります。これによって歯茎も保護できます。歯を削る際は、ストリップスと呼ばれるやすりを用います。やすりを歯と歯の間に入れ、必要な分量を削っていきます。

削った後の歯の表面はざらついているため、専用のバーなどを用いて仕上げの研磨を行います。

まとめ

マウスピース矯正で歯を削る処置のことを、IPRといいます。専用のやすりなどの器具を用いて、歯のエナメル質を0.2〜0.5mmくらい削ります。

歯を削ることで、歯を移動するためのスペースを確保できます。これにより、理想的な場所に歯を移動しやすくなります。

スペースが不十分なままで無理に歯を移動した場合には、理想の結果が得られなかったり、治療期間が長くなったりするでしょう。治療後に歯が元の位置に戻る後戻りが起こる可能性も高まります。

IPRはマウスピース矯正でも広く行われており、心配するような処置ではありません。どうしても不安を感じるようなら、どれくらい削る予定なのか、また、本当に削る必要があるのかなどを歯科医師に質問しましょう。

マウスピース矯正を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

マウスピース矯正で歯を削る処置のことを、IPRといいます。専用のやすりなどの器具を用いて、歯のエナメル質を0.2〜0.5mmくらい削ります。

歯を削ることで、歯を移動するためのスペースを確保できます。これにより、理想的な場所に歯を移動しやすくなります。

スペースが不十分なままで無理に歯を移動した場合には、理想の結果が得られなかったり、治療期間が長くなったりするでしょう。治療後に歯が元の位置に戻る後戻りが起こる可能性も高まります。

IPRはマウスピース矯正でも広く行われており、心配するような処置ではありません。どうしても不安を感じるようなら、どれくらい削る予定なのか、また、本当に削る必要があるのかなどを歯科医師に質問しましょう。

マウスピース矯正を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

MFT(口腔筋機能療法)とは?子どもの歯並びが悪くなると行う内容

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 子どもの歯並びは、健康や発音、さらには将来的な噛み合わせなどにも大きな影響を与えます。そんな中で注目されているのが、MFT(口腔筋機能療法)というアプローチです。歯の矯正だけに頼らず、舌や唇、頬などの筋肉の使い方を改善し、口腔環境を整える療法です。

この記事では、MFTの基本から実際に行う具体的な内容、メリット・デメリット、さらには費用まで詳しく解説していきます。お子さまの健やかな成長を願うご家庭にとって、MFTはひとつの有力な選択肢となるでしょう。

子どもの歯並びは、健康や発音、さらには将来的な噛み合わせなどにも大きな影響を与えます。そんな中で注目されているのが、MFT(口腔筋機能療法)というアプローチです。歯の矯正だけに頼らず、舌や唇、頬などの筋肉の使い方を改善し、口腔環境を整える療法です。

この記事では、MFTの基本から実際に行う具体的な内容、メリット・デメリット、さらには費用まで詳しく解説していきます。お子さまの健やかな成長を願うご家庭にとって、MFTはひとつの有力な選択肢となるでしょう。

子どもの歯並びが悪くなる原因

子どもの歯並びが悪くなる原因には、遺伝以外にもさまざまなものがあります。ここでは、子どもの歯並びが悪くなる代表的な原因を詳しく解説していきます。

子どもの歯並びが悪くなる原因には、遺伝以外にもさまざまなものがあります。ここでは、子どもの歯並びが悪くなる代表的な原因を詳しく解説していきます。

遺伝的な影響

歯並びが悪くなる原因として、まず考えられるのが遺伝です。歯の大きさや形、顎の骨格は親から子へと受け継がれることが多いです。両親のどちらか、あるいは両方が歯並びに問題を抱えている場合、子どもにもその傾向が現れやすいとされています。 また、顎が小さくて歯が大きい場合、歯が並びきらずに重なったり、ねじれたりするケースもあります。 ただし、遺伝による要素は避けられない部分もありますが、それだけが原因ではない点に注意が必要です。口呼吸や舌癖などの習慣

近年、歯並びの悪化に関係しているとされているのが、呼吸や舌の使い方などの習慣です。口呼吸をしていると唇で歯を支える力が弱まり、前歯が出る原因になります。また、舌を正しい位置に置かず前歯に押し当てていると、出っ歯やすきっ歯を引き起こすこともあります。 これらの習慣は、本人に自覚がないまま続くことが多いため、早期の発見と改善が重要です。食生活の変化による顎の発達不足

現代の食生活は、柔らかい食品が中心になっています。よく噛む必要のない食事は、顎の筋肉や骨の発達を妨げることになり、歯が並ぶための十分なスペースが確保できなくなります。昔に比べて硬いものを噛む機会が減ったことで、子どもたちの顎は小さく細くなっているのです。 その結果として、歯が正しい位置に生え揃わず、ガタガタになります。噛む力を育てることは、顎の発達だけでなく、歯並びの維持にも重要な役割を果たしています。MFT(口腔筋機能療法)とは

MFTとは、歯や顎の矯正を補助する目的で、舌、唇、頬、咀嚼筋など、口の周囲にある筋肉の正しい使い方をトレーニングする治療です。歯並びや噛み合わせの問題の多くは、筋肉のアンバランスな動きや誤った機能習慣から起こるため、その根本的な改善を目指して行われます。

MFTは歯列矯正と並行されることも多く、見た目を整えるだけではなく、正しい呼吸や嚥下、発音の習得などもサポートします。例えば、舌を上顎に正しくつける、口を閉じて鼻で呼吸するなどのトレーニングを通じて、自然な口腔機能を取り戻します。

特に、成長期の子どもに効果的であり、悪い癖が定着する前にアプローチすることで、歯並びや噛み合わせの問題を未然に防げる可能性もあります。

MFTとは、歯や顎の矯正を補助する目的で、舌、唇、頬、咀嚼筋など、口の周囲にある筋肉の正しい使い方をトレーニングする治療です。歯並びや噛み合わせの問題の多くは、筋肉のアンバランスな動きや誤った機能習慣から起こるため、その根本的な改善を目指して行われます。

MFTは歯列矯正と並行されることも多く、見た目を整えるだけではなく、正しい呼吸や嚥下、発音の習得などもサポートします。例えば、舌を上顎に正しくつける、口を閉じて鼻で呼吸するなどのトレーニングを通じて、自然な口腔機能を取り戻します。

特に、成長期の子どもに効果的であり、悪い癖が定着する前にアプローチすることで、歯並びや噛み合わせの問題を未然に防げる可能性もあります。

MFTのメリット

MFTは矯正治療とは異なり、根本的な機能改善を目指す点に特徴があります。口腔周囲の筋肉バランスを整えることにより、見た目の美しさだけでなく、呼吸や咀嚼、発音といった日常生活の基本動作にまで良い影響をもたらします。

特に、成長期の子どもにとっては、将来的な健康や発達にも関わる重要な療法といえるでしょう。ここでは、MFTがもたらす代表的なメリットについて詳しく見ていきます。

MFTは矯正治療とは異なり、根本的な機能改善を目指す点に特徴があります。口腔周囲の筋肉バランスを整えることにより、見た目の美しさだけでなく、呼吸や咀嚼、発音といった日常生活の基本動作にまで良い影響をもたらします。

特に、成長期の子どもにとっては、将来的な健康や発達にも関わる重要な療法といえるでしょう。ここでは、MFTがもたらす代表的なメリットについて詳しく見ていきます。

歯並びや噛み合わせの改善を助ける

MFTを行うことで、歯並びや噛み合わせの改善に大きな効果が期待できます。歯の位置は周囲の筋肉の力の影響を受けており、舌や唇の使い方が正しくないままでは、せっかく矯正しても後戻りする可能性があります。 MFTでは、舌を上顎に正しく置く練習や、唇をしっかり閉じるトレーニングを通じて、歯にかかる不自然な力を排除し、自然で安定した歯並びの維持をサポートします。全身の健康につながる

MFTでは、口呼吸から鼻呼吸への切り替えも実施されます。口呼吸が習慣化していると、口腔内が乾燥しやすくなり、虫歯や歯周病、さらには風邪などの感染症にもかかりやすくなるといわれています。 鼻呼吸を習慣づけることで、空気が鼻腔を通る際に浄化・加湿され、呼吸器への負担が軽減されるため、免疫力の向上にもつながります。MFTは、口元だけではなく、全身の健康にも良い影響を与える治療法なのです。発音や嚥下がスムーズになる

口腔筋のバランスが整うことで、発音や飲み込み(嚥下)の機能も改善されます。特に、舌の位置や動きは正確な発音に不可欠であり、舌が常に前に出る癖があると、さ行やた行などの発音が不明瞭になることが多いです。 また、飲み込むときに舌が前に押し出される異常嚥下は、歯並びに悪影響を与えるだけではなく、食事のトラブルにもつながります。MFTにより正しい舌の動きを習得すれば、これらの問題が解消されやすくなります。MFTのデメリット

MFTは多くのメリットがある一方で、すべてのケースにおいて万能というわけではありません。特性上、患者さまにも一定の努力や時間が求められるため、子ども本人の意欲や保護者のサポートが不可欠です。

また、治療効果の感じ方には個人差があり、期待するほどの成果が感じられない場合もあります。ここでは、MFTを始める前に知っておくべき注意点や課題について整理しておきましょう。

MFTは多くのメリットがある一方で、すべてのケースにおいて万能というわけではありません。特性上、患者さまにも一定の努力や時間が求められるため、子ども本人の意欲や保護者のサポートが不可欠です。

また、治療効果の感じ方には個人差があり、期待するほどの成果が感じられない場合もあります。ここでは、MFTを始める前に知っておくべき注意点や課題について整理しておきましょう。

効果が出るまでに時間がかかる

MFTは即効性のある治療法ではありません。舌や唇、頬の筋肉の使い方を改善し、正しい習慣を身につけるまでには、数か月から1年以上の継続的なトレーニングが必要です。そのため、短期間で歯並びを直したいと考える人は、モチベーションを維持できない場合があります。患者さま本人と家族の努力が必要

MFTでは、歯科医院での指導に加え、自宅でのトレーニングも必要です。つまり、日々の生活の中で地道にトレーニングを続ける必要があるため、子どもだけでなく、保護者のサポートも不可欠です。 特に、幼い子どもの場合、自発的に取り組むのは難しく、保護者が根気よく寄り添いながら習慣づける必要があります。時間的・精神的な負担を感じることもあるため、家族全体の協力体制が重要になります。受けられる病院が限られる

MFTは専門的な知識や技術を要するため、すべての歯科医院で受けられるわけではありません。特に、地方や小規模な医院では対応していない場合もあり、対応可能なクリニックを探す手間がかかることもあります。 また、定期的な通院や交通費がネックになることもあるでしょう。あらかじめ、継続的に通える環境かどうか確認しておくことが大切です。MFTで行う具体的な内容

MFTでは、口腔周囲の筋肉バランスを整えるために、子どもの年齢や癖、口腔の状態に応じた個別のトレーニングが組まれます。基本的には、舌や唇、頬の筋肉の正しい使い方を習得し、日常の呼吸・嚥下・発音動作を自然な状態に戻すことを目指します。

ここでは、MFTで一般的に行われる具体的なトレーニング内容を紹介します。

MFTでは、口腔周囲の筋肉バランスを整えるために、子どもの年齢や癖、口腔の状態に応じた個別のトレーニングが組まれます。基本的には、舌や唇、頬の筋肉の正しい使い方を習得し、日常の呼吸・嚥下・発音動作を自然な状態に戻すことを目指します。

ここでは、MFTで一般的に行われる具体的なトレーニング内容を紹介します。

舌の位置と動かし方のトレーニング

MFTにおいて最も基本となるのが、舌の正しい位置を覚えることです。通常、舌は上顎の前歯の裏側、少し奥のスポットに軽く接しているのが理想とされています。この位置を意識できないと、舌が前に出たり歯列に影響が出たりします。 トレーニングでは、舌を上顎に押し当てる練習や、舌先を決められた位置に置く動作を繰り返し行い、自然と正しい舌の位置が保てるようにします。唇を閉じる力を鍛えるトレーニング

口呼吸の原因となる口の開き癖を改善するためには、唇をしっかり閉じる筋力も必要です。MFTでは、唇を閉じたままキープするトレーニングや紙を唇で挟んで落とさないように保つトレーニングなどが行われます。 唇の筋肉が鍛えられ、無意識のうちに口を閉じる習慣が身につきやすくなります。また、唇を閉じることは、鼻呼吸への切り替えを促すためにも大切なステップです。呼吸法のトレーニング

MFTでは、口呼吸を改善し、鼻呼吸を習慣づけるのも目的のひとつです。日常的に口を開けたまま呼吸する癖があると、口腔内が乾燥し、健康を損なう原因になります。トレーニングでは、唇を閉じて鼻からゆっくりと息を吸って吐くという基本的な呼吸法を練習します。 睡眠中の口呼吸を防ぐためにも、日中の呼吸の癖を整えておくことが大切です。正しい呼吸法は、集中力や免疫力にも好影響をもたらします。MFTの費用

MFTは、基本的に保険が適用されない自費診療になります。そのため、クリニックや地域によって大きな差があります。実際の費用は、MFTを始める前に歯科医師に確認しましょう。

MFTの指導は通常月に1〜2回で、1回あたりの指導料は3,000円〜1万円前後が目安です。

また、MFTは矯正治療と併用されることが多いので、MFTの費用とは別に矯正治療の料金が加算される場合があります。そのため、事前に見積もりを確認し、通院期間や費用総額について十分な説明を受けておくことが大切です。

MFTは、基本的に保険が適用されない自費診療になります。そのため、クリニックや地域によって大きな差があります。実際の費用は、MFTを始める前に歯科医師に確認しましょう。

MFTの指導は通常月に1〜2回で、1回あたりの指導料は3,000円〜1万円前後が目安です。

また、MFTは矯正治療と併用されることが多いので、MFTの費用とは別に矯正治療の料金が加算される場合があります。そのため、事前に見積もりを確認し、通院期間や費用総額について十分な説明を受けておくことが大切です。

まとめ

MFTは、舌や唇、頬といった口腔周囲の筋肉の使い方を見直すことで、歯並びや噛み合わせを根本から改善する療法です。成長期の子どもにとっては、日常的な癖や誤った使い方が歯並びの問題につながることも多いため、MFTは大きな意味を持ちます。

お子さまの健康的な成長を支えるために、MFTは非常に有効な手段のひとつです。

MFTを検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

MFTは、舌や唇、頬といった口腔周囲の筋肉の使い方を見直すことで、歯並びや噛み合わせを根本から改善する療法です。成長期の子どもにとっては、日常的な癖や誤った使い方が歯並びの問題につながることも多いため、MFTは大きな意味を持ちます。

お子さまの健康的な成長を支えるために、MFTは非常に有効な手段のひとつです。

MFTを検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

何歳まで歯科衛生士として働ける?需要が高い理由も解説!

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 歯科衛生士として働き続けるうえで「何歳まで現場で活躍できるのか?」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

体力や技術の面で年齢が影響する職種だと思われがちですが、実際には幅広い年代の方が活躍している歯科医院も少なくありません。特に近年では、予防歯科やメンテナンスの需要が高まっているため、年齢に関係なく経験豊富な歯科衛生士が求められています。

この記事では、歯科衛生士の平均年齢や歯科衛生士の需要が高い理由などについて詳しく解説します。

歯科衛生士として働き続けるうえで「何歳まで現場で活躍できるのか?」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

体力や技術の面で年齢が影響する職種だと思われがちですが、実際には幅広い年代の方が活躍している歯科医院も少なくありません。特に近年では、予防歯科やメンテナンスの需要が高まっているため、年齢に関係なく経験豊富な歯科衛生士が求められています。

この記事では、歯科衛生士の平均年齢や歯科衛生士の需要が高い理由などについて詳しく解説します。

歯科衛生士の平均年齢は?

令和4年賃金構造基本統計調査によると、歯科衛生士の平均年齢は正職員で36.5歳、非常勤(短時間労働者)では43.1歳と報告されています。

このデータから、非常勤として働く歯科衛生士のほうが平均年齢が高いことがわかります。これは、結婚や出産などのライフイベントを経て、再び職場に復帰するケースが多いためと考えられます。

また、厚生労働省の令和4年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況によると、50歳以上の歯科衛生士の割合が過去最高の26%に達していることがわかります。このことから、歯科衛生士が長期にわたって働ける職種であることが示唆されています。

このように、歯科衛生士は若い世代だけでなく、幅広い年齢層の方が活躍している職種です。年齢に関係なく、経験やスキルを活かして働ける環境が整っているため、長く働き続けることが可能です。

参照元:令和4年賃金構造基本統計調査「職種(小分類)別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」| 政府統計総合窓口e-Stat

参照元:令和4年賃金構造基本統計調査「短時間労働者の職種(小分類)別1時間当たり所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」| 政府統計総合窓口e-Stat

参照元:令和4年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況 | 厚生労働省

令和4年賃金構造基本統計調査によると、歯科衛生士の平均年齢は正職員で36.5歳、非常勤(短時間労働者)では43.1歳と報告されています。

このデータから、非常勤として働く歯科衛生士のほうが平均年齢が高いことがわかります。これは、結婚や出産などのライフイベントを経て、再び職場に復帰するケースが多いためと考えられます。

また、厚生労働省の令和4年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況によると、50歳以上の歯科衛生士の割合が過去最高の26%に達していることがわかります。このことから、歯科衛生士が長期にわたって働ける職種であることが示唆されています。

このように、歯科衛生士は若い世代だけでなく、幅広い年齢層の方が活躍している職種です。年齢に関係なく、経験やスキルを活かして働ける環境が整っているため、長く働き続けることが可能です。

参照元:令和4年賃金構造基本統計調査「職種(小分類)別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」| 政府統計総合窓口e-Stat

参照元:令和4年賃金構造基本統計調査「短時間労働者の職種(小分類)別1時間当たり所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」| 政府統計総合窓口e-Stat

参照元:令和4年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況 | 厚生労働省

何歳まで歯科衛生士として働ける?

歯科衛生士は国家資格であり、免許に有効期限や年齢制限が設けられていないため、法律上は何歳まででも働くことが可能です。つまり、健康状態や本人の意欲が続く限り、年齢に関係なく現場で活躍できます。

歯科衛生士は国家資格であり、免許に有効期限や年齢制限が設けられていないため、法律上は何歳まででも働くことが可能です。つまり、健康状態や本人の意欲が続く限り、年齢に関係なく現場で活躍できます。

定年制度と実際の勤務年齢

日本の法律では、歯科衛生士に対する定年制度は義務付けられていません。 ただし、勤務先の歯科医院や医療機関によっては、独自に定年を設けている場合があります。一般的には65歳を定年とするところが多いですが、再雇用制度や非常勤として継続するケースも増えています。 実際、厚生労働省の調査によると、50歳以上の歯科衛生士の割合は年々増加しており、60歳を超えて働いている方も少なくありません。これは、経験豊富なベテラン歯科衛生士が現場で重宝されていることを示しています。定年後の働き方

定年後も、歯科衛生士としてのスキルや知識を活かして働く道は多岐にわたります。例えば、非常勤やパートタイムとして勤務を続ける方、歯科衛生士養成校での講師や研修指導者として後進の育成に携わる方、さらには介護施設や訪問歯科での口腔ケアを担当する方もいます。 これらの働き方は、ライフスタイルや体力に合わせて柔軟に選択できるのが特徴です。年齢にとらわれないキャリア形成

歯科衛生士は、年齢を重ねるごとに培われる経験やコミュニケーション能力が評価される職種です。そのため、年齢に関係なくキャリアを築くことが可能です。また、再就職支援プログラムや研修制度も充実しており、ブランクがあっても復職しやすい環境が整っています。 このように、歯科衛生士は年齢に関係なく長く働ける職業であり、ご自身のライフステージに合わせた働き方が可能です。健康と意欲があれば、何歳になっても活躍の場があります。年齢問わず歯科衛生士の需要が高い理由

歯科衛生士は、年齢を問わず需要が高い職業です。特に近年では、歯科医院だけでなく、介護施設や訪問診療、地域医療の現場でもその活躍の場が広がっており、若年層だけでなく中高年の歯科衛生士にも注目が集まっています。その背景にはいくつかの理由があります。

歯科衛生士は、年齢を問わず需要が高い職業です。特に近年では、歯科医院だけでなく、介護施設や訪問診療、地域医療の現場でもその活躍の場が広がっており、若年層だけでなく中高年の歯科衛生士にも注目が集まっています。その背景にはいくつかの理由があります。

口腔ケアのニーズが拡大している

日本は超高齢化社会を迎えており、80歳以上の人口も年々増加しています。高齢になると、自分で口腔内を清潔に保つことが難しくなる方も多く、誤嚥性肺炎や全身疾患の予防のためにも、専門的な口腔ケアが必要不可欠となっています。 そのため、介護施設や訪問歯科診療では、歯科衛生士による定期的な口腔ケアが強く求められているのです。なかでも、高齢者と同じ目線で接することができる中高年の歯科衛生士は特に重宝されています。経験のある歯科衛生士への信頼

歯科衛生士は単に技術力が求められるだけでなく、患者さんとの信頼関係を築くコミュニケーション能力も大切です。とくに歯科治療に不安を抱える患者さんや子ども、高齢者には、落ち着いた対応ができるベテランの歯科衛生士の存在が安心感につながります。 豊富な経験に裏打ちされたスキルと判断力は、若手スタッフではカバーしきれない部分も多く、歯科医院や施設からの信頼も厚いです。歯科衛生士として働くメリット

歯科衛生士は国家資格を持つ専門職として、口腔の健康を守る重要な役割を担っています。その専門性や社会的ニーズの高さから、多くのメリットがある職業といえます。以下では、歯科衛生士として働くメリットを詳しくご紹介します。

歯科衛生士は国家資格を持つ専門職として、口腔の健康を守る重要な役割を担っています。その専門性や社会的ニーズの高さから、多くのメリットがある職業といえます。以下では、歯科衛生士として働くメリットを詳しくご紹介します。

国家資格を活かして長く安定して働ける

歯科衛生士は国家資格のため、取得すれば一生使える資格です。そのため、結婚や出産、介護などで一時的に現場を離れても、再び復職しやすいといえます。医療・福祉分野は景気の影響を受けにくく、常に人材が求められています。 また、資格があることで社会的信用が得られやすく、自己肯定感にもつながるという声もあります。再就職支援や研修制度が充実している

育児・介護などで一度現場を離れた方も、再び歯科衛生士として働けるように、各都道府県や歯科医師会などが再就職支援制度や研修プログラムを提供しています。こうした支援制度が整っている点も大きなメリットといえるでしょう。ライフスタイルに合わせた働き方が可能

歯科医院は全国に数多くあり、フルタイム勤務だけでなく、パートやアルバイト、短時間勤務といった多様な働き方に対応しています。そのため、育児中の方や家庭との両立を考える方でも、無理のない範囲で働くことが可能です。 夜勤や宿直がないため、生活リズムが整いやすいこともメリットのひとつです。家事や育児、体調とのバランスを取りながら無理なく続けられる点は歯科衛生士として働くメリットといえます。社会貢献度が高く、やりがいを実感できる

歯科衛生士は、患者さんの口腔内の健康をサポートする重要な存在です。予防処置や保健指導を通じて、むし歯や歯周病を未然に防ぎ、患者さんの健康寿命を延ばす役割を担っています。 患者さんから感謝の言葉を直接もらえる場面も多く、人の役に立っていることを日々実感できる、やりがいのある仕事です。キャリアアップの道が多彩

歯科衛生士は、実務経験を積むことでスキルアップやキャリアアップも目指せます。例えば、特定の分野(小児歯科、訪問歯科、インプラント、ホワイトニングなど)に特化した知識を深めたり、歯科衛生士養成校の教員や講師として活躍したりできます。 また、認定歯科衛生士などの資格を取得すれば、より専門的な業務を担うことも可能です。スキルアップに応じて待遇や役職が上がる場合もあるため、成長意欲のある方には魅力的なキャリアパスが広がっています。全国どこでも働ける汎用性の高い資格

歯科衛生士の資格は全国共通で通用するため、引っ越しや転居があっても再就職しやすいのが特長です。都市部はもちろん、地方や郊外でも歯科医院の数は多く、どこでも働ける点は大きな安心材料となります。 結婚や配偶者の転勤など、ライフイベントに左右されやすい女性にとっては大きなメリットといえるでしょう。まとめ

歯科衛生士は国家資格を活かして、年齢を問わず長く働ける安定性の高い職業です。需要も高く、ライフスタイルに合わせた柔軟な働き方ができます。医療の現場で人の役に立つやりがいもあり、再就職やキャリアアップのチャンスも豊富です。

当院では一緒に働く歯科衛生士を募集しております。歯科衛生士の仕事にご興味がある方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

歯科衛生士は国家資格を活かして、年齢を問わず長く働ける安定性の高い職業です。需要も高く、ライフスタイルに合わせた柔軟な働き方ができます。医療の現場で人の役に立つやりがいもあり、再就職やキャリアアップのチャンスも豊富です。

当院では一緒に働く歯科衛生士を募集しております。歯科衛生士の仕事にご興味がある方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

【口腔の健康が全身に与える影響とは?】木更津きらら歯科理事長中谷が解説

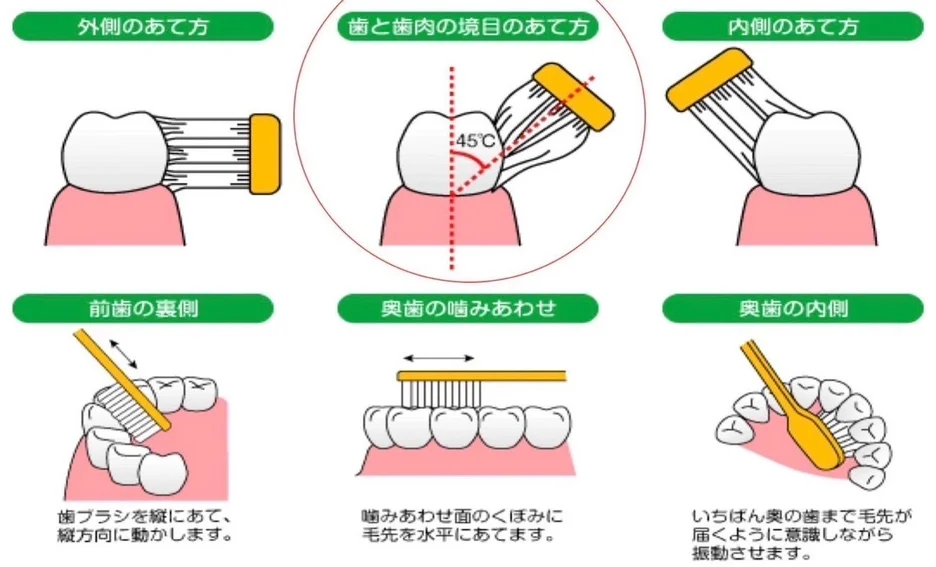

正しい歯みがきを身につけましょう

歯みがきのポイント

- 歯ブラシの毛先をあてて汚れを落とす 歯と歯の間、歯と歯ぐきの境目に歯ブラシの毛先が届いてることを意識してみてください。

- 力をいれない 歯みがきは軽い力で歯ブラシの毛先を歯に当てることがポイントです。力を入れすぎると、毛先が開いて、汚れをからめとることができません。

- 鉛筆のように持つ 歯ブラシは握りしめるのではなく鉛筆を持つように軽い力で持ってください。手首と指先で細かく動かしましょう。

磨き残しをしないコツ

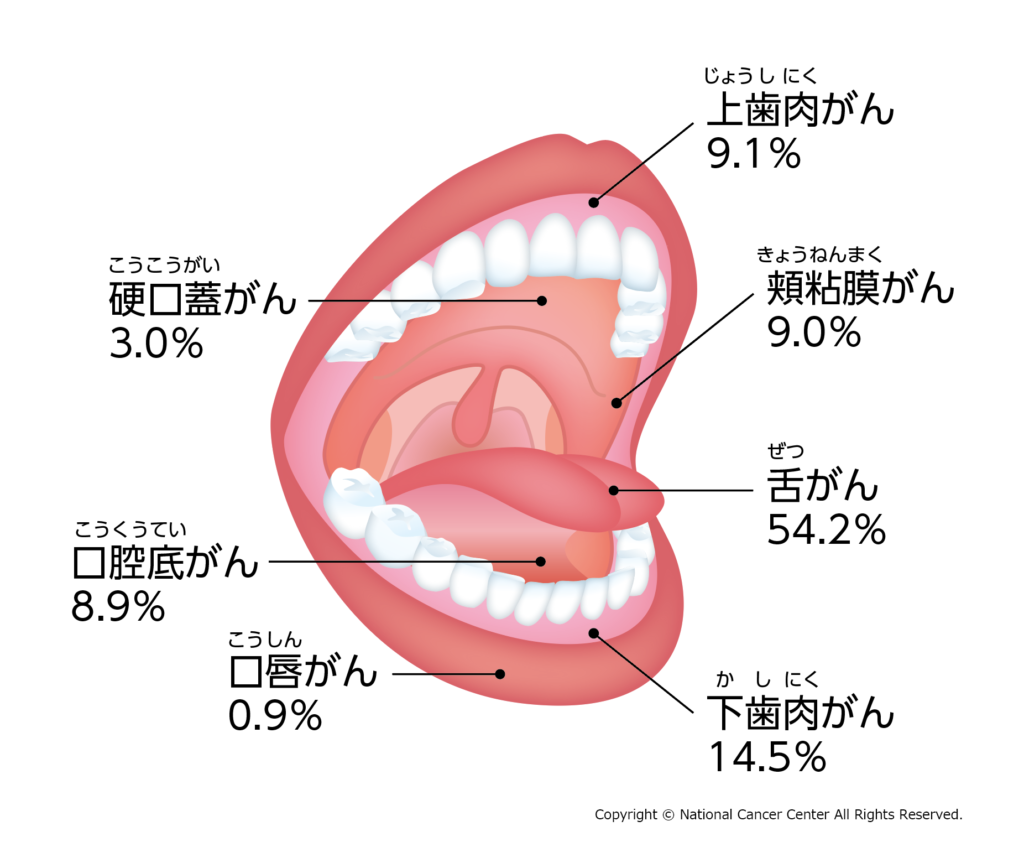

口腔がん

口腔がんの症状

口腔がんの種類

口腔がんの原因

画像出典:国立がん研究センター

画像出典:国立がん研究センター

歯科の役割

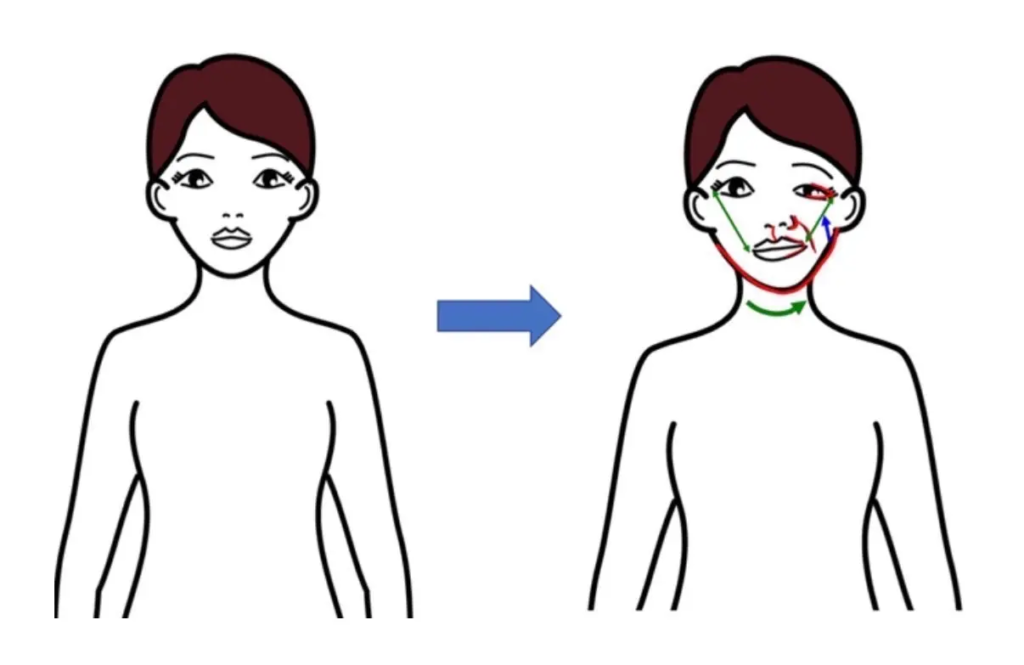

咬み合わせ

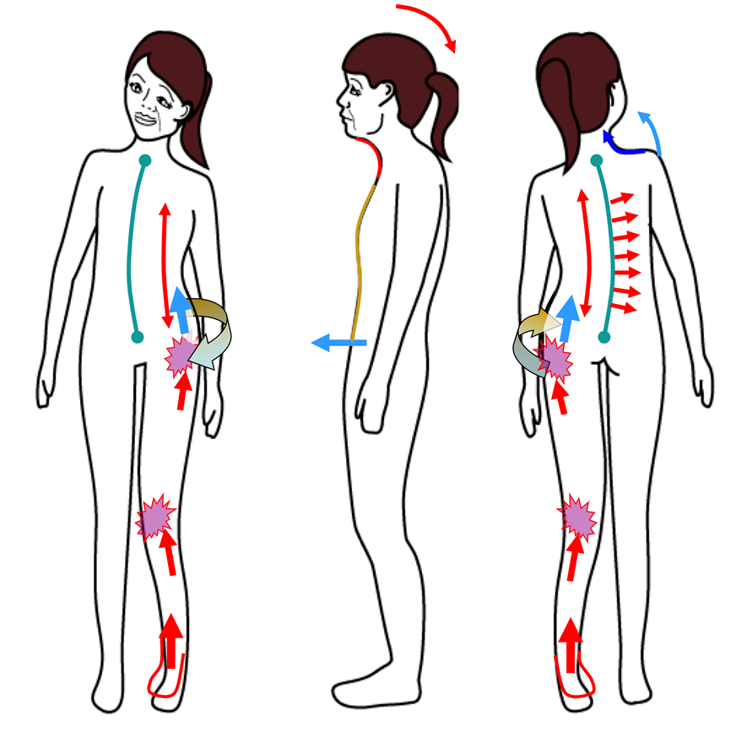

咬み合わせは全身のバランスに影響をおよぼします。咬み合わせが悪いまま咀嚼を続けていると、顎関節や筋肉に負担がかかり、頭痛や肩こりなどが生じるばかりでなく、全身のゆがみを招いてしまうことも。咬み合わせのずれが原因で全身がゆがむとはどういうことなのでしょうか。咬み合わせのずれ

図は「左側の奥歯のほうが右側より低い人」の例です。左側が低いために、あごを左後方へ引いて上下の歯をあわせて噛むため、左側の様々な筋肉が緊張してゆがんできます。全身への影響

かみ合わせのずれは、連鎖するように更なるゆがみを引き起こします。ゆがんだ姿勢が長期間続くと、その姿勢で筋肉や筋膜、そして骨格自体が固まってきて変形してしまいます。 画像出典:歯の学校

画像出典:歯の学校

糖尿病と口腔ケア

糖尿病の症状

初期の糖尿病は自覚症状がありません。糖尿病ははやいうちに気づいて食事療法や運動療法、インスリンの注射、投薬といった治療を開始することが非常に大切なんです。糖尿病の原因

糖尿病と歯周病

歯みがきで血糖コントロール

歯みがきが糖尿病治療につながるわけ

株式会社ワールドフィット様より

詳しく読む →

歯周病の初期症状とは?見逃しがちなサインと予防法

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 歯周病は、歯を支える歯茎や骨に炎症を起こす病気で、日本人が歯を失う最大の原因とされています。初期の段階ではほとんど自覚症状がないため、気づかないうちに進行していることも少なくありません。

また、歯周病は口腔内の問題だけでなく、全身の健康にも悪影響を及ぼす可能性があると報告されています。

この記事では、歯周病の初期症状から早期治療が大切な理由、予防法までくわしく解説します。歯と身体の健康を守るために、ぜひ参考にしてください。

歯周病は、歯を支える歯茎や骨に炎症を起こす病気で、日本人が歯を失う最大の原因とされています。初期の段階ではほとんど自覚症状がないため、気づかないうちに進行していることも少なくありません。

また、歯周病は口腔内の問題だけでなく、全身の健康にも悪影響を及ぼす可能性があると報告されています。

この記事では、歯周病の初期症状から早期治療が大切な理由、予防法までくわしく解説します。歯と身体の健康を守るために、ぜひ参考にしてください。

歯周病とは

歯周病とは、歯と歯茎の境目にある歯周ポケットに細菌が入り込み、歯茎や歯を支える歯槽骨などの歯周組織に炎症を引き起こす病気です。初期段階では歯茎が腫れたり、歯みがきの際に出血したりする程度で強い痛みはほとんどありません。

しかし、進行すると歯を支える組織が破壊され、歯がグラグラし、最終的には抜け落ちる場合もあります。

厚生労働省によると、日本人が歯を失う最も多い原因は虫歯ではなく歯周病です。さらに、歯周病は糖尿病や心疾患、早産などの全身疾患とも深い関係があることがわかってきました。歯や身体の健康を守るためには、歯周病について正しく理解することが大切です。

歯周病とは、歯と歯茎の境目にある歯周ポケットに細菌が入り込み、歯茎や歯を支える歯槽骨などの歯周組織に炎症を引き起こす病気です。初期段階では歯茎が腫れたり、歯みがきの際に出血したりする程度で強い痛みはほとんどありません。

しかし、進行すると歯を支える組織が破壊され、歯がグラグラし、最終的には抜け落ちる場合もあります。

厚生労働省によると、日本人が歯を失う最も多い原因は虫歯ではなく歯周病です。さらに、歯周病は糖尿病や心疾患、早産などの全身疾患とも深い関係があることがわかってきました。歯や身体の健康を守るためには、歯周病について正しく理解することが大切です。

歯周病の初期症状

歯周病は、初期の段階では自覚症状がほとんどないまま進行することも少なくありません。そのため、見逃しやすい初期症状を把握しておくことが大切です。

ここでは、歯周病の代表的な初期症状についてくわしく解説します。

歯周病は、初期の段階では自覚症状がほとんどないまま進行することも少なくありません。そのため、見逃しやすい初期症状を把握しておくことが大切です。

ここでは、歯周病の代表的な初期症状についてくわしく解説します。

歯茎から出血する

歯みがきやフロスを使ったときに歯茎から血が出る場合、歯周病の初期段階である歯肉炎が疑われます。健康な歯茎はブラッシング程度で出血することはありません。出血するのは、細菌によって炎症が起こり、歯茎が痛んでいるサインです。 そのまま放置すると、炎症が歯周組織に広がって歯周病が進行します。歯茎が腫れている・赤くなる

健康な歯茎は、薄いピンク色で引き締まっています。歯茎に炎症が起きると、赤く腫れ、ブヨブヨとした柔らかい状態になります。特に歯と歯の間や、歯と歯茎の境目に違和感を覚えることが多いです。 放置すると症状が悪化するため、見た目に明らかな変化がなくても、違和感があれば歯科医院を受診することが大切です。歯茎がむずがゆい・違和感がある

初期の歯周病では、痛みよりもむずがゆさを感じる場合があります。歯茎の炎症や、細菌による刺激が原因です。なんとなく気になる程度の症状でも、実際には歯周病が始まっている可能性があります。口臭が気になる

歯周病は、口臭の原因になります。歯と歯茎の間のすき間である歯周ポケットに溜まった歯垢や細菌が発酵し、不快なにおいを発生させるのです。本人は気づきにくいことも多く、家族や友人に指摘されて初めて気づくケースもあります。 口臭は一時的なものと思われることも多いですが、慢性的に感じる場合は歯周病の可能性を疑いましょう。初期の段階で歯周病治療を受けたほうがよい理由

歯周病は、初期段階で治療を受けると症状の悪化を防ぎ、大切な歯を守れます。ここでは、初期の段階で歯周病治療を受けたほうがよい理由について、5つの観点から解説します。

歯周病は、初期段階で治療を受けると症状の悪化を防ぎ、大切な歯を守れます。ここでは、初期の段階で歯周病治療を受けたほうがよい理由について、5つの観点から解説します。

重症化を防げる

歯周病が進行すると歯茎だけでなく、歯を支えている歯槽骨にまで炎症が広がり、歯を失う恐れがあります。初期の段階で治療を行えば、症状が進行して重症化するのを防ぐことが可能です。治療期間や費用を抑えられる

歯周病の初期段階で治療をすれば、治療期間や費用を抑えられます。ブラッシングやクリーニングなどの簡単な処置で改善できる場合が多いためです。1〜3回程度の通院で治療が完了することが多いでしょう。 進行すると、ブラッシングやクリーニングのみでは治せません。外科的処置が必要となり、治療費用や通院回数が多くなる傾向にあります。初期段階での治療は、経済的な負担を抑えるうえでも重要です。痛みや不快感を防げる

歯周病が進行すると、歯茎の腫れや出血、歯のぐらつきなどの不快症状が現れるようになります。初期段階では現れる症状も軽度なので、早めに治療を受けると改善が可能です。歯を失うリスクを減らせる

歯周病の初期に治療すると、歯を失うリスクを下げられます。歯周病は、歯を支える組織が破壊され、歯が抜けるリスクのある病気です。初期に治療を受けることで、歯を支える組織にかかるダメージを抑え、生まれ持った歯を保持できます。全身の健康維持につながる

歯周病を放置すると、糖尿病や心疾患、脳梗塞など全身の疾患につながりかねません。例えば、歯周病によって発生する炎症性の物質が、血管内で血栓をつくって血管が狭くなり、動脈硬化を起こす場合があります。動脈硬化は、心筋梗塞や脳梗塞の原因にもなり得ます。 また、糖尿病との関わりがあるとされており、歯周病を治療することで血糖値をコントロールしやすくなったという報告もあります。初期の段階で歯周病を治療して口腔内の健康を保つことは、全身の健康管理にもつながります。歯周病を予防する方法

歯周病は、日々のセルフケアと定期的な歯科医院でのケアによって予防できる病気です。自覚症状が出にくいため、予防を意識した生活習慣を取り入れることが大切です。

ここでは、歯周病を予防するために効果的な方法を紹介します。

歯周病は、日々のセルフケアと定期的な歯科医院でのケアによって予防できる病気です。自覚症状が出にくいため、予防を意識した生活習慣を取り入れることが大切です。

ここでは、歯周病を予防するために効果的な方法を紹介します。

正しい歯みがきを習慣づける

歯周病予防の基本は、毎日の丁寧なブラッシングです。歯と歯茎の境目にある歯垢(プラーク)をきちんと取り除くことで、細菌の繁殖を抑えられます。歯ブラシは毛先が広がっていないものを選び、力を入れすぎず、小刻みに動かすように磨きましょう。 1日に2〜3回、1回あたり2〜3分程度かけて、すべての歯面を丁寧に磨くことが大切です。デンタルフロスや歯間ブラシを使う

歯と歯の間は歯ブラシの毛先が届きにくく、歯垢がたまりやすい部位です。歯ブラシが届かない箇所の歯垢は、デンタルフロスや歯間ブラシを使って取り除きましょう。フロスは歯と歯の間のようなすき間が狭い箇所、歯間ブラシはすき間の大きい部分に使用します。 毎日の歯みがきにデンタルフロスや歯間ブラシを取り入れることで、磨き残しを減らして歯周病の予防効果を高められます。規則正しい食生活を心がける

栄養バランスの取れた食事は、歯や歯茎の健康を支えるだけでなく、全身の免疫力を高めます。特にビタミンCやカルシウム、たんぱく質などは、歯茎の健康維持に欠かせません。 また、だらだら食べ続けると、口腔内の細菌が唾液で流されないため、増殖して歯周病のリスクが高まります。歯周病予防には、食事の時間を決め、間食の回数を減らすことも大切です。禁煙する

喫煙は歯周病の発症や進行を早める大きなリスク因子です。タバコに含まれる有害物質は歯茎の血流を悪化させ、免疫機能を低下させるため、炎症が起きやすくなります。さらに、喫煙者は歯周病の治療効果も出にくいといわれています。 歯周病の予防や治療をするうえでは、禁煙することが望ましいです。タバコを吸っている方は、1本の喫煙本数を減らすことから始めましょう。PMTCを受ける

歯科医院では、PMTCと呼ばれる歯科医院専門のクリーニングを受けられます。歯垢がかたまって歯石になると、自宅でのブラッシングでは落とせません。 PMTCでは、歯科医師や歯科衛生士が専門の機器を使って、自力では落とせない歯垢や歯石を取り除くことが可能です。定期的に歯科医院で検診を受ける

自分では取りきれない歯石や磨き残しを除去し、歯周病の早期発見や早期治療につなげるためには、定期的な歯科検診が欠かせません。歯科医院では、歯ぐきの状態をチェックしたうえで、クリーニングやブラッシング指導を受けられます。 症状がない場合でも、3〜6ヶ月に一度程度は定期検診を受けましょう。早い段階で歯周病を発見できれば、歯科医院でのクリーニングや正しいブラッシングのみで改善できる場合もあるのです。まとめ

歯周病の初期症状として、歯茎の出血や腫れのほか、むずがゆさなどが挙げられます。予防するには、デンタルフロスや歯間ブラシを用いながら日々正しくブラッシングすること、規則正しい食生活を送ることが大切です。

歯周病の初期症状がある場合でも早めに対応すれば、歯を失ったり全身の健康に悪影響を与えたりすることを防げます。少しでも気になる症状があれば、歯科医院を受診しましょう。

歯周病の治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

歯周病の初期症状として、歯茎の出血や腫れのほか、むずがゆさなどが挙げられます。予防するには、デンタルフロスや歯間ブラシを用いながら日々正しくブラッシングすること、規則正しい食生活を送ることが大切です。

歯周病の初期症状がある場合でも早めに対応すれば、歯を失ったり全身の健康に悪影響を与えたりすることを防げます。少しでも気になる症状があれば、歯科医院を受診しましょう。

歯周病の治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

マウスピース矯正ですきっ歯の治療はできる?費用や治療期間も

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 歯と歯の間に隙間があるすきっ歯は、コンプレックスに思っている人も多い歯並びです。すきっ歯の矯正を考えている人に近年、治療の選択肢として選ばれているのがマウスピース矯正です。

この記事では、マウスピース矯正によるすきっ歯治療について解説します。ぜひ参考にしてください。

歯と歯の間に隙間があるすきっ歯は、コンプレックスに思っている人も多い歯並びです。すきっ歯の矯正を考えている人に近年、治療の選択肢として選ばれているのがマウスピース矯正です。

この記事では、マウスピース矯正によるすきっ歯治療について解説します。ぜひ参考にしてください。

すきっ歯になる原因

すきっ歯とは、歯と歯の間が空いている状態で、歯科では空隙歯列(くうげきしれつ)という名称で呼ばれます。不正咬合の一種で、前歯の真ん中が空いている正中離開(せいちゅうりかい)と、全体的に隙間がある空隙歯列(くうげきしれつ)に分けられます。

すきっ歯になる原因には、大きく分けると先天的な原因と後天的な原因があります。それぞれ解説します。

すきっ歯とは、歯と歯の間が空いている状態で、歯科では空隙歯列(くうげきしれつ)という名称で呼ばれます。不正咬合の一種で、前歯の真ん中が空いている正中離開(せいちゅうりかい)と、全体的に隙間がある空隙歯列(くうげきしれつ)に分けられます。

すきっ歯になる原因には、大きく分けると先天的な原因と後天的な原因があります。それぞれ解説します。

先天的な原因

すきっ歯の原因の一つは遺伝です。歯並びのすべてが遺伝するわけではありませんが、顎の形や骨格、歯の大きさなどは親から受け継ぎます。そのため、親の顎と歯のバランスが悪い場合や歯の形が小さい場合は、すきっ歯になる可能性があります。 また、歯の本数もすきっ歯に関係します。通常28本の生える歯の数が、先天的に少なかったり多かったりする場合も、すきっ歯になりやすくなります。 ほかにも、歯茎から粘膜にかけての上唇小帯の異常が理由で、すきっ歯になることもあります。後天的な原因

幼いときの指しゃぶりや舌を歯に押し付ける癖、口呼吸、頬杖や爪を噛む癖、うつ伏せ寝など、普段の悪癖で前歯に負担をかけ続けるとすきっ歯になることがあります。また、歯周病や虫歯が進行すると、歯茎が下がったり、歯の根である歯槽骨が溶けはじめたりします。 その結果、歯が移動してすきっ歯になることも考えられます。すきっ歯を放置するリスク

すきっ歯にお悩みの人の多くは、見た目の問題から治療を検討します。

しかし、すきっ歯を放置するリスクは、見た目の問題だけとは言えません。ここでは、すきっ歯を放置するリスクを解説します。

すきっ歯にお悩みの人の多くは、見た目の問題から治療を検討します。

しかし、すきっ歯を放置するリスクは、見た目の問題だけとは言えません。ここでは、すきっ歯を放置するリスクを解説します。

コンプレックスになる

海外ではチャームポイントとなることもあるすきっ歯ですが、日本では気にする人が多いです。人前で口を開けたくないなど、コンプレックスとなる場合があります。虫歯や歯周病のリスクが上がる

歯の間に隙間があるため、歯と歯の食べ物が詰まりやすくなります。食べ物を口にするたびに歯間の汚れを完全に取り除くのは難しいため、食べ残しが残ったままの状態が長時間続き歯周病や虫歯のリスクが上がります。咀嚼能力が低下する

歯に隙間があると、食べ物を上手に噛みきれなかったり、細かくすりつぶせなかったりします。食べ物をしっかり噛むことができなければ、栄養吸収効率が落ちる上、消化する際に胃腸に負担をかけます。発音障害が起こる

前歯に隙間があると、歯の隙間から空気が漏れて滑舌が悪くなったり、発音が難しくなったりします。とくに、サ行やタ行は発音しづらいです。噛み合わせに影響が出る

すきっ歯の影響で噛み合わせが悪くなると、さまざまな不調が考えられます。代表的なのは、顎関節症、頭痛、肩こりなどです。また、噛み合わせが悪く、片側だけで噛む癖がつくと顎が歪んだり、顔の左右差が大きくなったりすることがあります。マウスピース矯正ですきっ歯の治療はできる?

すきっ歯の程度にもよりますが、多くの場合はマウスピース矯正で治療が可能です。近年人気が高いマウスピース矯正ですが、得意な症例と不得意な症例があり、全部の歯並びを治せるわけではありません。

しかし、歯と歯の間にもともと隙間があるすきっ歯は、小さな水平移動を得意としているマウスピース矯正の得意分野のため、非常に相性の良い症例といえます。

噛み合わせにも問題がある場合や複雑な症例の場合は、マウスピース矯正では対応できないこともあります。詳しくは歯科医師による診断が必要です。

すきっ歯の程度にもよりますが、多くの場合はマウスピース矯正で治療が可能です。近年人気が高いマウスピース矯正ですが、得意な症例と不得意な症例があり、全部の歯並びを治せるわけではありません。

しかし、歯と歯の間にもともと隙間があるすきっ歯は、小さな水平移動を得意としているマウスピース矯正の得意分野のため、非常に相性の良い症例といえます。

噛み合わせにも問題がある場合や複雑な症例の場合は、マウスピース矯正では対応できないこともあります。詳しくは歯科医師による診断が必要です。

すきっ歯の治療にマウスピース矯正を選択するメリット

すきっ歯治療をマウスピース矯正で行う場合のメリットは、以下のとおりです。

すきっ歯治療をマウスピース矯正で行う場合のメリットは、以下のとおりです。

目立たない

マウスピース矯正の装置は、透明で目立ちにくいです。ワイヤー矯正に抵抗がある人でも、人前に出る機会が多い人でも、安心して治療することができます。違和感が少ない

マウスピース装着時の使用感も、ワイヤーと比較すると痛みや違和感を感じにくいと言われています。取り外せる

取り外しが可能なため、食事に制限がなく、歯磨きもしやすいため虫歯や歯周病のリスクを下げることができます。また、写真撮影のとき、スポーツや楽器演奏など、大事な場面で外すことも可能です。治療期間が短い

すきっ歯の程度にもよりますが、軽度なすきっ歯の場合は、ワイヤー矯正より治療期間が短い場合もあります。わずか2〜3カ月で治療を終えられる可能性もあります。治療経過がわかりやすい

治療の進行状態が目に見えてわかりやすいため、治療のモチベーションが上がりやすいと言えます。すきっ歯の治療にマウスピース矯正を選択するデメリット

理想的に思えるマウスピース矯正ですが、デメリットもあります。ここでは、マウスピース矯正ですきっ歯を治療するデメリットをご紹介します。

理想的に思えるマウスピース矯正ですが、デメリットもあります。ここでは、マウスピース矯正ですきっ歯を治療するデメリットをご紹介します。

適応症例が限られる

軽度なすきっ歯には相性がいい治療法ですが、複雑な症例や噛み合わせに大きなズレがある場合は、マウスピース矯正だけでは改善できません。また、歯周病に罹患している場合やインプラント治療をしていると、マウスピース矯正を受けられない可能性もあります。自己管理が必要

マウスピースは1日20〜22時間程度装着する必要があります。決められた装着時間を守らないと、十分な効果を得られません。また、装着時間を守らなければ治療計画がずれて、マウスピースを作り直さないといけなくなることや、治療期間が延びることもあります。 マウスピースを取り外したまま紛失したり、破損したりすることも考えられるので、自己管理が欠かせない矯正方法といえます。費用が高額

マウスピース矯正に限らず、矯正治療はほとんどの場合は自費診療です。すきっ歯の改善には、高額な治療費がかかると考えておきましょう。マウスピース矯正ですきっ歯を治療する場合の費用と期間

すきっ歯のマウスピース矯正の費用と期間は、歯の隙間の開き具合や口腔内の環境、マウスピースの種類、歯科医院によって大きく異なります。治療を受けたいと思う歯科医院でしっかり確認しておくようにしましょう。

費用と治療期間の目安は、以下の通りです。

すきっ歯のマウスピース矯正の費用と期間は、歯の隙間の開き具合や口腔内の環境、マウスピースの種類、歯科医院によって大きく異なります。治療を受けたいと思う歯科医院でしっかり確認しておくようにしましょう。

費用と治療期間の目安は、以下の通りです。

費用の目安

マウスピースの種類、部分矯正なのか全体矯正なのかで費用は異なります。また、歯科医院によっては診察料などが別途必要な場合もありますので、事前に費用の総額を確認しておくといいでしょう。 部分矯正の場合は10万〜60万円程度、全体矯正の場合は60万〜120万円程度が目安です。治療期間の目安

治療期間は個人差が大きいので一概には言えませんが、部分矯正の場合は3カ月〜1年程度、全体矯正の場合は1年〜3年ほどが目安でしょう。 ただし、決められたマウスピースの装着時間を守らないと、治療期間が延びることになります。また、治療期間を終えたあとは、後戻りを防ぐリテーナーの装着期間を設けなければなりません。まとめ

すきっ歯の治療は、見た目の問題だけでなく、発音や噛み合わせの面から見てもプラスの作用がある治療です。中でもマウスピース矯正は、目立たず快適に続けられる治療のため、メリットが多いと言えるでしょう。

治療に興味を持ったら、まずは自分の歯並びはどの程度の改善が見込めるのか、どのくらいの治療期間や費用がかかるのか、歯科医院で診断を受けてみてはいかがでしょうか。

マウスピース矯正を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

すきっ歯の治療は、見た目の問題だけでなく、発音や噛み合わせの面から見てもプラスの作用がある治療です。中でもマウスピース矯正は、目立たず快適に続けられる治療のため、メリットが多いと言えるでしょう。

治療に興味を持ったら、まずは自分の歯並びはどの程度の改善が見込めるのか、どのくらいの治療期間や費用がかかるのか、歯科医院で診断を受けてみてはいかがでしょうか。

マウスピース矯正を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

プレオルソとは?メリットや治療できないケース、費用も

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 子どもの歯並びが気になり、歯科医院で相談したときにプレオルソでの治療をすすめられたという保護者の方もいるでしょう。

しかし、プレオルソと聞いてもどのような矯正装置なのかイメージできないという方もいるのではないでしょうか。

今回は、プレオルソとはどのような矯正装置か詳しく解説します。プレオルソのメリットやデメリット、治療できないケース、費用についてもまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

子どもの歯並びが気になり、歯科医院で相談したときにプレオルソでの治療をすすめられたという保護者の方もいるでしょう。

しかし、プレオルソと聞いてもどのような矯正装置なのかイメージできないという方もいるのではないでしょうか。

今回は、プレオルソとはどのような矯正装置か詳しく解説します。プレオルソのメリットやデメリット、治療できないケース、費用についてもまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

プレオルソとは

プレオルソとは、顎の骨が成長途中のお子さんに使用されるマウスピース型の矯正装置です。プレオルソを装着することで、歯並びに影響を及ぼす癖を改善し、口周りの筋肉のバランスを整えます。これによって顎の正しい成長が促され、歯並びが悪くなるのを防ぐことができるのです。

適応年齢は3〜10歳頃です。装置はやわらかい素材でできていて装着時の痛みが少なく、取り外しも可能なため、お子さんへのストレスも少ないでしょう。また、歯並びに影響を及ぼす悪い癖を改善することで、矯正治療後に後戻りが起こりにくくなるのも特徴です。

ただし、すべての歯並びや噛み合わせに対応できるわけではありません。また、毎日一定時間マウスピースを装着しなければならないため、お子さんの協力と保護者の方のサポートが欠かせないのです。

プレオルソとは、顎の骨が成長途中のお子さんに使用されるマウスピース型の矯正装置です。プレオルソを装着することで、歯並びに影響を及ぼす癖を改善し、口周りの筋肉のバランスを整えます。これによって顎の正しい成長が促され、歯並びが悪くなるのを防ぐことができるのです。

適応年齢は3〜10歳頃です。装置はやわらかい素材でできていて装着時の痛みが少なく、取り外しも可能なため、お子さんへのストレスも少ないでしょう。また、歯並びに影響を及ぼす悪い癖を改善することで、矯正治療後に後戻りが起こりにくくなるのも特徴です。

ただし、すべての歯並びや噛み合わせに対応できるわけではありません。また、毎日一定時間マウスピースを装着しなければならないため、お子さんの協力と保護者の方のサポートが欠かせないのです。

プレオルソのメリット

プレオルソには、お子さんへの負担が少ないことや永久歯の歯並びに良い影響を与えるなど、さまざまなメリットがあります。ここでは、プレオルソのメリットについて解説します。

プレオルソには、お子さんへの負担が少ないことや永久歯の歯並びに良い影響を与えるなど、さまざまなメリットがあります。ここでは、プレオルソのメリットについて解説します。

取り外し可能で衛生的

プレオルソは取り外しが可能です。食事や歯磨きも装置を取り外した状態で行えます。お手入れも簡単に行えるため、口腔内を清潔な状態に保つことが可能です。装置に食べかすが詰まる心配もありません。これによって、虫歯や歯周病に罹患するリスクを軽減できるでしょう。 成長期のお子さんの歯の健康を守りながら矯正治療を進められる点は大きなメリットといえます。痛みや違和感が少ない

プレオルソはやわらかい素材でできています。そのため、装着時の痛みや違和感が少ないのもメリットのひとつです。また、歯を移動させる装置ではありません。口周りの筋肉を鍛えて間接的に歯並びが整うように促すもののため、痛みが少ないのです。 お子さんが矯正治療に取り組むうえで、痛みや違和感が少ないという点は大きなメリットといえるでしょう。口周りや舌の癖を改善できる

プレオルソを装着することで、口周りの筋肉のバランスを整えます。舌を正しい位置に置けるようになることで、口呼吸の改善にもつながるでしょう。 舌の位置が悪かったり、口呼吸をしていたりすると口周りの筋肉が正常に発達せず、歯並びが乱れる原因となります。これらを改善し、正しい顎の成長を促すことで、歯並びが整いやすくなるだけでなく、矯正治療後も後戻りを起こしにくくなるのです。装着時間が短い

プレオルソは就寝中と日中1時間ほど装着します。基本的に自宅にいるときに装着すればよいため、学校や習い事に支障が出にくいです。また、保護者の方が矯正装置をきちんと装着できているか確認できるため安心でしょう。プレオルソのデメリット

プレオルソにはさまざまなメリットがある一方で、わずかながらデメリットも存在します。使用する装置や治療法を選択する際は、メリットだけでなくデメリットについてもしっかり理解しておくことが大切です。ここでは、プレオルソのデメリットについて解説します。

プレオルソにはさまざまなメリットがある一方で、わずかながらデメリットも存在します。使用する装置や治療法を選択する際は、メリットだけでなくデメリットについてもしっかり理解しておくことが大切です。ここでは、プレオルソのデメリットについて解説します。

適応症例が限られる

プレオルソには、出っ歯や叢生、受け口、過蓋咬合など、歯並びの問題にあったタイプのマウスピースがあります。 ただし、お子さんの歯並びや噛み合わせなど、口腔内の状態によっては、ほかの装置や矯正方法を選択したほうがよいケースもあります。そのため、事前に歯科医師の診断を受け、お子さんに合った治療法を選択することが重要です。指示通りに装着しないと効果を得にくい

プレオルソの装着時間を守れていなかったり、正しく装着できていなかったりすると、十分な効果を得られません。お子さん自身が治療の必要性をしっかり理解し、装置を適切に装着することが重要です。 装置の装着を怠ると、治療効果が出にくいだけでなく治療期間が延びる可能性もあります。装置の管理をお子さんに任せるとつけ忘れが発生しやすいので、保護者の方のサポートが欠かせません。歯並びの細かい調整はできない

プレオルソは、お口周りの筋肉を鍛え、顎の成長をコントロールすることで歯が正しい位置に並ぶように促す装置です。歯を移動させて整えることはできません。 歯を細かく動かして整える場合には、永久歯が生え揃ったあとに、大人の矯正と同様にワイヤー矯正やマウスピース矯正での治療が必要になります。装着を嫌がる場合がある

治療効果を得るためには装着時間を守らなければなりません。 しかし、装置を装着することで圧迫感や違和感を覚え、嫌がるお子さんもいるでしょう。多くの場合、数日から数週間で慣れていきます。治療を無理なく続けられるよう、お子さんと相談しながら習慣化する必要があります。 ただし、激しい痛みがあるなど、トラブルが発生した場合は、すぐに担当の歯科医師に相談しましょう。プレオルソで治療できないケース

お口の状態によっては、プレオルソで対応できない症例があります。ここでは、プレオルソで治療できないケースについて解説します。

お口の状態によっては、プレオルソで対応できない症例があります。ここでは、プレオルソで治療できないケースについて解説します。

永久歯が生え揃っている

プレオルソは、3〜10歳の混合歯列期のお子さんを対象にしています。そのため、永久歯がすべて生え揃ったあとでは十分な効果が期待できません。永久歯が生え揃ってからは、別の方法を選択することになるでしょう。 永久歯が生え揃ってからの矯正方法には、マウスピース矯正やワイヤー矯正があります。治療を開始する時期や、お子さんに合った矯正方法については、担当の歯科医師と相談して決めましょう。重度の叢生

叢生とは、歯と歯が重なり合って凸凹している状態のことを指します。歯が大きく重なり合っている、もしくは永久歯が並ぶスペースが不足している場合は、歯を大きく動かさなければならないケースが多いです。そのため、プレオルソでは対応が難しい場合があるのです。顎の骨格に問題がある

顎の骨格に問題がある場合もプレオルソでの改善は難しいでしょう。顎が極端に小さい場合や極端に大きい場合は、外科的な治療や専門的な矯正治療が必要になる可能性が高いです。歯のねじれや傾きが強い

歯が大きくねじれているもしくは傾いている症例では、プレオルソだけで歯を正しい位置に戻すことは難しいです。この場合、永久歯が生え揃ってからマウスピース矯正やワイヤー矯正で治療する必要があります。プレオルソの費用

プレオルソで治療する場合にかかる費用の目安は、3万〜20万円程度です。プレオルソは基本的に保険が適用されません。自費診療となるため、歯科医院によって費用は異なります。

プレオルソは既製品のため、オーダーメイドで作製する矯正装置と比較すると費用を抑えやすいです。

ただし、治療期間や症例によっても変動するため、治療前におおよその治療費について確認することが重要です。

プレオルソで治療する場合にかかる費用の目安は、3万〜20万円程度です。プレオルソは基本的に保険が適用されません。自費診療となるため、歯科医院によって費用は異なります。

プレオルソは既製品のため、オーダーメイドで作製する矯正装置と比較すると費用を抑えやすいです。

ただし、治療期間や症例によっても変動するため、治療前におおよその治療費について確認することが重要です。

まとめ

プレオルソは、3〜10歳の子どもを対象としたマウスピース型の矯正装置です。歯並びや噛み合わせの問題を早期に改善し、お子さんへの負担が少ない矯正方法として注目されています。

痛みが少なく装置の取り外しが可能なうえ、装着時間が短いことから、お子さんの負担を抑えながら行えるのもプレオルソならではのメリットです。

ただし、適応症例が限られる点や、装着時間が不足すると効果を実感できない可能性がある点はデメリットといえます。また、完全に歯並びを整えるためには追加の治療が必要になることがあります。

お子さんの歯並びで悩んでいる場合は、歯科医院で相談してみてください。

小児矯正を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

プレオルソは、3〜10歳の子どもを対象としたマウスピース型の矯正装置です。歯並びや噛み合わせの問題を早期に改善し、お子さんへの負担が少ない矯正方法として注目されています。

痛みが少なく装置の取り外しが可能なうえ、装着時間が短いことから、お子さんの負担を抑えながら行えるのもプレオルソならではのメリットです。

ただし、適応症例が限られる点や、装着時間が不足すると効果を実感できない可能性がある点はデメリットといえます。また、完全に歯並びを整えるためには追加の治療が必要になることがあります。

お子さんの歯並びで悩んでいる場合は、歯科医院で相談してみてください。

小児矯正を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

ご自分をメインテナンスするためのVIPルームを新設しました

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

歯医者にはいくつもの側面があります。むし歯を治すところ、歯周病を治すところ、予防のための定期検診を受けるところ。入れ歯を作ってお口の機能をとりもどすところ、歯並びを治して美しくなるところ、輝く白い歯を手にいれて、自分への自信を感じるところ。

歯科クリニックが患者さまに提供できる特別な時間があります。

VIPルームの新設

それはご自分のからだの「メインテナンス」をする時間。機能や見た目を整えた美しい口元には、メインテナンスが必要です。木更津きらら歯科では、「歯医者はむし歯を治療するだけの場所ではない」とお伝えするために、特別なVIPルームを新設しました。他の患者さまの治療の音が聞こえない静かな空間で、ゆっくりくつろぎながら診療を受けていただけるように配慮しました。オルゴールの音楽が流れる優しい香りのお部屋で、リラックスしていただきたいと考えています。

こちらは主に自由診療を選択いただいた方をご案内しています。保険診療と自由診療、どちらもメリット、デメリットがあります。

日本の保険診療

歯科医療において、日本の保険診療は安価に高度な治療を受けることができます。神経の治療や抜歯までも保険診療で可能な国は世界的に見ても珍しいのです。なるべくなら費用は抑えて、お口の機能をとりもどしたいですね。ただ保険診療の基本は、「食べることや生活に支障のないように歯や周辺組織を修復すること」であり、それを超えると考えられる耐久性や審美性を求める場合、全額自費負担の自由診療を選択することになります。

自由診療の選択

インプラント治療やセラミック、歯列矯正などは自由診療となり、費用が高くなります。それでも歯科医師としては、もっともふさわしいよい治療を・・・ と考えたとき、自由診療のプランをご提示することがあります。また近年では、ホワイトニングは男性でも女性でもとりいれることのできる身だしなみの手段として、身近に感じていただけるようになりました。自由診療で行う一歩踏み込んだ治療は、健康を損なう前と同様と感じるまでにお口の機能をとりもどし、自然な美しさを提供できるのです。

ホワイトニング

ホワイトニングは、身近な身だしなみの手段です。最新の調査では、1/3の人がホワイトに具を経験しているとか。白い歯がもたらすさわやかさ、美しさ、そして笑顔の効果について、多くの方が気づいていらっしゃるようですね。

木更津きらら歯科では炭酸水素塩を配合した最新の薬剤を使用しています。オフィスホワイトニングでは歯の表面に塗布した薬剤が歯の着色成分を細かく分解することによって歯を白くします。従来の薬剤と比べて漂白作用を最大限に高める効果があり、歯のエナメル質だけではなく、その内側の象牙質まで漂白効果を浸透させることができるため、エナメル質から透けて見える自然な白さを際立たせることができます。

セラミック治療

セラミック治療は、むし歯や欠損歯をセラミック素材の被せ物を使って補う治療です。セラミック素材は本来の歯に近い色を再現でき、美しい歯で歯並びを矯正することも可能です。からだにやさしい素材で金属アレルギーの方も安心です。歯列矯正と比べて、短期間で治療できることも特徴です。

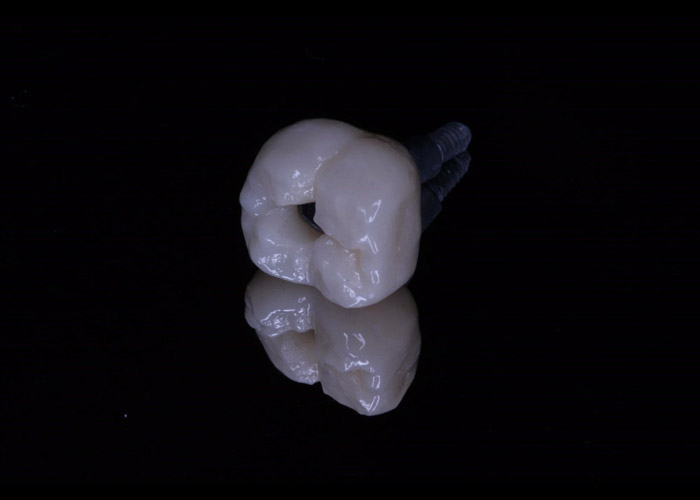

フルジルコニアクラウン

こちらの患者さまは、奥歯の銀歯、詰め物が気になるとのことで、奥歯の銀歯、詰め物にオールセラミックスのクラウンを被せました。内側から外側まで、人工ダイヤモンドと言われる「ジルコニア」で製作されたクラウンを選択しました。フルジルコニアクラウンは宝飾品のジルコニアとほぼ同じ成分のからだに優しい素材です。美しく強度があります。色は16色から選択できます。

121,000円(税込)保証:7年

当院で使用する補綴素について、価格、メリット、デメリットはこちらをご覧ください。

インプラント治療

インプラント治療は高度な外科治療です。患者さまの安心・安全を第一に、手術前、手術後も長く患者さまのかかりつけ医としてケアをさせていただきます。

インプラントの上部構造

インプラント治療にはメインテナンスが欠かせません。インプラントの大敵は歯周病です。埋め込んだインプラントの周囲の歯ぐきや骨が炎症を起こしたり傷んだり、やせてしまうと、ものがうまく噛めなくなったり、最悪の場合はインプラントが抜け落ちてしまうこともあります。インプラントを長持ちさせるために患者さまご自身で歯磨きやデンタルフロスでのケアをしていただくのと同時に、当院でも定期的なケアをしていきます。3か月に一度程度、ご来院ください。

歯列矯正

歯列矯正には様々な種類があります。基本の仕組みは、歯にブラケットという装置をとりつけ、ワイヤーを通して少しづつ歯を動かしていくというものです。

インビザライン・フルのアライナー(マウスピース)

写真は、1~2週間後ごとにマウスピースを交換していきながら歯を動かしていくマウスピース型矯正(歯科)装置。当院では、アメリカのアライン・テクノロジー社による「インビザライン」システムを採用しています。矯正前、矯正中の歯が動いていくイメージ、矯正後をイメージできる、口腔内3Dスキャナー「iTero element(アイテロ エレメント)」を導入し、マウスピースの精度が格段に向上しました。

歯列矯正には治療後のメインテナンスが重要です。矯正治療後の歯は、あごの骨にしっかりと定着していないため、不安定で動きやすく、歯並び・噛み合わせが元の状態に戻ってしまうことがあります。これを後戻りといいます。後戻りを起こさないために、治療が終了したら、歯を保定する保定期間に移行します。歯とあごの骨の定着を待つ期間中は、歯を動かさないように保定装置(リテーナー)を装着します。

メインテナンスの重要性

お口の状態は患者さまの体調と同じように日々変わっていきます。定期的な検診で、治療後に不具合が出ていないか、歯周炎やむし歯の兆候はないか、セルフケアはきちんとできているか確認し、歯をきれいにクリーニングしてトラブルを早期に解決してゆくことが大切でなんです。お口のメインテナンスではこんなことを行います。

歯周ポケットの検査

歯と歯ぐきの境目が深くなっていないか、歯周ポケットの深さを検査します。専用の器具を使用してポケットの数値と出血の有無を確認することで、歯周病の状態を知ることができます。

むし歯・歯周病の早期発見、早期治療

歯周病は自覚症状がなく進行していきます。初期の歯肉炎のうちに気づくことができれば、クリーニングと丁寧なセルフケアで改善が期待できます。

徹底的なクリーニング

どんなに丁寧にセルフケア(ブラッシング)をしていても、歯ブラシが届かず磨き残してしまた部分には歯石がついてきます。歯石は歯ブラシでは落とすことが出来ません。歯石を放置すると、歯周病菌の巣窟となってしまいます。定期的なお口のメインテナンスで歯周病を早期に治療しましょう。

治療した歯の状態の確認・ケア

治療した歯がきちんと機能しているか、トラブルが起こっていないか、あらたなむし歯や歯周病の兆候がないか歯科医師が確認、必要であれば処置を行います。

歯科衛生士のアドバイス

ご自身の歯みがきの癖や、磨き残してしまいやすいところ、正しいブラッシング方法を歯科衛生士がお伝えします。お口の中に違和感があるようなことがあれば、ご遠慮なくご相談ください。

VIPルーム新設にあたって

VIPルームでは、主に自由診療の治療やそのメインテナンスの患者さまをご案内いたします。歯医者はむし歯を治療するだけではない、ご自分のからだをメインテナンスするところ、と感じていただきたいのです。またこういった機会に、自由診療の可能性についても知っていただけたら嬉しいです。お口のことでお困りのことがございましたら、ぜひごいっしょに学んでいきましょう。

詳しく読む →

歯科衛生士に向いているのはどんな人?適性を解説

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 歯科衛生士になりたいけれど「自分に向いているのか不安」「どんな適性を持つ人が歯科衛生士に向いているのか知りたい」といったお悩みをお持ちではありませんか。歯科衛生士は、人々の口腔内の健康をサポートする非常にやりがいのある仕事です。

しかし、その業務は多岐にわたり、向き不向きがあるのも事実です。

この記事では、歯科衛生士の仕事内容や、向いている人・向いていない人の特徴を解説していきます。ご自身が歯科衛生士に向いているのかを確認し、職業選択の参考にしてください。

歯科衛生士になりたいけれど「自分に向いているのか不安」「どんな適性を持つ人が歯科衛生士に向いているのか知りたい」といったお悩みをお持ちではありませんか。歯科衛生士は、人々の口腔内の健康をサポートする非常にやりがいのある仕事です。

しかし、その業務は多岐にわたり、向き不向きがあるのも事実です。

この記事では、歯科衛生士の仕事内容や、向いている人・向いていない人の特徴を解説していきます。ご自身が歯科衛生士に向いているのかを確認し、職業選択の参考にしてください。

歯科衛生士の仕事内容

歯科衛生士は、患者さまの口腔内の健康を守るために、さまざまな業務をこなしています。ここでは、具体的な仕事内容を詳しくご紹介します。

歯科衛生士は、患者さまの口腔内の健康を守るために、さまざまな業務をこなしています。ここでは、具体的な仕事内容を詳しくご紹介します。

口腔衛生指導

歯科衛生士の基本的な役割のひとつは、患者さまへの口腔衛生指導です。口腔衛生指導とは、日々のブラッシング方法や、デンタルフロス、歯間ブラシの使い方を、患者さまの年齢や口腔状態に合わせて分かりやすく説明することです。 たとえば、小さなお子さまには実際に手本を示しながら指導したり、高齢者にはゆっくりと丁寧に説明したり、個々のニーズに応じたアプローチが求められます。食生活や生活習慣の改善に関するアドバイスを行い、虫歯や歯周病の予防につながる情報を提供することも重要な業務です。 こうした指導は、患者さまとの信頼関係を築くうえで欠かせません。予防処置

歯科衛生士は、虫歯や歯周病を未然に防ぐための予防処置を行います。たとえば、虫歯予防のためのフッ素塗布やシーラント処置、歯周病の進行を防ぐ上で非常に重要なスケーリング(歯石除去)などが挙げられます。 患者さまの口腔内の状態を的確に把握し、適切な予防処置を実施するためには、専門的な知識と技術が必要です。また、治療効果を持続させるために、処置後どのようなケアをご自宅でしていく必要があるのかについても丁寧に説明を行います。診療補助

診療補助は、歯科衛生士が担う多岐にわたる業務の中でも、特に重要な役割です。歯科医師の治療を円滑に進めるために、治療室内での準備作業、器具の準備や消毒、患者さまの誘導、治療中の吸引や器具の受け渡しなどを行います。 患者さまがリラックスできるよう、治療前後には声かけを行い、緊張をほぐすためのサポートも欠かせません。こうした業務は、患者さまの安心感を高めるとともに、治療の質を左右する非常に重要な役割を果たしています。院内業務全般

歯科衛生士は、院内の衛生管理や診療記録の整理、器具の管理など、院内業務全般にも従事します。院内環境を常に清潔に保つことは、感染症のリスクを最小限に抑えるために不可欠です。 さらに、患者さまの定期検診やスケジュール管理、健康状態のフォローアップなど、長期的な口腔管理にも深く関わります。こうした業務を通じて、患者さまとの信頼関係をより一層深め、安心して治療を受けられる環境づくりに貢献しています。歯科衛生士に向いている人とは?

歯科衛生士として長く活躍するためには、業務内容に適応できる性格や能力が求められます。ここでは、どのような資質がこの職業で重視されるのかを見ていきましょう。

歯科衛生士として長く活躍するためには、業務内容に適応できる性格や能力が求められます。ここでは、どのような資質がこの職業で重視されるのかを見ていきましょう。

コミュニケーション能力が高い人

患者さまとの直接の対話が日常業務の中心となるため、コミュニケーション能力は必須です。患者さまが抱える不安や疑問に親身に対応し、わかりやすく説明できることが求められます。 初診時や治療中に、専門用語を避けて噛み砕いた説明をすれば、患者さまの理解を深めることができます。また、相手の表情や言葉のニュアンスを敏感に感じ取り、適切な対応を行う柔軟性も大切です。 こうしたスキルを持つ人は、歯科衛生士としての信頼を獲得しやすく、患者さまからも安心できる存在となるでしょう。 また、歯科衛生士の仕事は、歯科医師や他のスタッフと密接に連携しながら進めるものです。そのため、協力しながら仕事を進める姿勢や、職場内で円滑にコミュニケーションを取れる能力も求められます。細かい作業が得意な人

歯科治療は、非常に精密な作業を必要とします。口腔内という狭い空間での作業は、微細な動きや器具の扱いに高い正確性が求められます。 スケーリングやフッ素塗布など、細かい技術が必要な業務を行うため、手先の器用さや集中力が不可欠です。こうした作業をストレスなくこなせる人は、治療の品質を高める上でも大変重宝されます。 常に細部に気を配りながら作業を進められる能力は、歯科衛生士として成功するための大きなポイントとなります。衛生管理を徹底できる人

歯科医院では、常に高い衛生基準が求められます。手洗いや器具の消毒、院内の清掃など、細かい衛生管理が日常業務の一部となっています。感染症予防のためには、決められたルールを厳守し、常に清潔な環境を維持する意識が必要です。 衛生管理に対して徹底した姿勢を持つ人は、患者さまの安全を守る上で不可欠な存在となります。特に近年、感染症対策がより一層重視されるようになっているため、このような意識の高さは大きな強みとなります。学び続ける姿勢と柔軟性がある人

医療技術や治療法は日々進化しており、新しい知識や技術を取り入れる姿勢が求められます。常に最新の情報にアンテナを張り、自己研鑽を怠らない人は、長期にわたって活躍できる可能性が高いでしょう。 さらに、患者さまの状態や治療内容に応じて柔軟に対応する能力も、重要な要素となります。変化の多い医療現場で新しい挑戦を受け入れ迅速に適応できる人は、歯科衛生士としての成長が期待されます。歯科衛生士に向かない人とは?

一方、歯科衛生士は非常に専門性が高い環境で働く必要があるため、向かないとされる人も存在します。

ただし、歯科衛生士に向かない特徴に該当する方でも、必要なスキルを磨いたり、自分の弱点を補う努力をしたりすることで適性を高めることは可能です。自分に合う仕事かどうかを見極める際のポイントとして参考にしてください。

一方、歯科衛生士は非常に専門性が高い環境で働く必要があるため、向かないとされる人も存在します。

ただし、歯科衛生士に向かない特徴に該当する方でも、必要なスキルを磨いたり、自分の弱点を補う努力をしたりすることで適性を高めることは可能です。自分に合う仕事かどうかを見極める際のポイントとして参考にしてください。

コミュニケーションが苦手な人

歯科衛生士は、日常的に患者さまと密接なコミュニケーションを取る仕事です。そのため、人と話すことに苦手意識がある場合、患者さまの不安を解消したり、信頼関係を築いたりするのが難しくなります。 対人関係でストレスを感じることが多いと、業務全体に悪影響を及ぼす恐れがあり、歯科衛生士の仕事を円滑に進めるのが難しくなるかもしれません。患者さまの不安を軽減し、治療をスムーズにするためにも、ある程度の対人スキルは必要です。衛生管理に対する意識が低い人

感染症のリスクが高い医療現場では、厳格な衛生管理が求められます。手洗いや器具の消毒、院内清掃などが非常に重要です。 こうした作業に対する意識が低い場合、患者さまの安全を確保することが難しくなります。結果として、治療の質や安全性が損なわれるため、衛生管理に対して無頓着な人は、この職業には向かないといえるでしょう。長時間の立ち仕事や体力に自信がない人

歯科医院での業務は、長時間にわたる立ち仕事や、細かい作業の連続となるため、一定の体力と持久力が必要です。身体的な負担が大きい環境で疲労が蓄積すると、集中力や作業の精度にも影響を及ぼす可能性があります。 体力面での自信がない場合、日々の業務に耐えかねることがあるため、十分な健康管理が求められます。まとめ

歯科衛生士は、患者さまの口腔の健康を支える重要な役割を担う仕事です。コミュニケーション能力が高く、細かい作業が得意な人、衛生管理を徹底できる人などは適性があると言えるでしょう。

また、学び続ける姿勢を持つ方は、よりスキルを高め、長く活躍することができます。

当院では、一緒に働いていただける歯科衛生士さんを募集しております。患者さまに寄り添いながら、やりがいのある仕事をしたい方は、ぜひ千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご連絡ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

歯科衛生士は、患者さまの口腔の健康を支える重要な役割を担う仕事です。コミュニケーション能力が高く、細かい作業が得意な人、衛生管理を徹底できる人などは適性があると言えるでしょう。

また、学び続ける姿勢を持つ方は、よりスキルを高め、長く活躍することができます。

当院では、一緒に働いていただける歯科衛生士さんを募集しております。患者さまに寄り添いながら、やりがいのある仕事をしたい方は、ぜひ千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご連絡ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

木更津きらら歯科のホワイトニング

ホワイトニングは、今や特別なことではなく身近な身だしなみの手段のひとつです。2025年1月の調査では、なんと1/3の人がホワイトニング経験者だとか。白い歯がもたらす自信をあなたのものにしませんか。

ホワイトニングの種類

ホワイトニングには歯科医院で行うオフィスホワイトニングと、自宅で薬剤を塗布したマウスピースを装着するホームホワイトニングがあります。

オフィスホワイトニング

オフィスホワイトニングは、歯に塗布したホワイトニング剤を、着色物質のたまった歯の内側まで届くようにライトで照射するというものです。医師の管理のもとに歯科衛生士が施術する安全性の高い方法です。効果がすぐに実感できるため、結婚式や同窓会などイベントに向けて歯を白くしたい方に特におすすめです。

ホームホワイトニング

当院で、患者さまにあわせたトレイ(マウスピース)を作成いたします。患者様にお渡しするのはマウスピースと薬剤のセット。ご自宅で、マウスピースにジェル状の薬剤を注入して、決められた時間の間装着していただきます。効果が実感できるまで数日から2週間ほどかかりますが、白さが6ヶ月~1年と継続します。

炭酸水素塩配合の最新のホワイトニングシステム

木更津きらら歯科では炭酸水素塩配合配合した最新の薬剤を使用しています。オフィスホワイトニングでは歯の表面に塗布した薬剤が歯の着色成分を細かく分解することによって歯を白くします。歯のエナメル質だけではなく、その内側の象牙質まで漂白効果を浸透させることができるため、エナメル質から透けて見える自然な白さを際立たせることができます。

ホワイトニングの仕組み

歯は、食事や嗜好品により着色していきます。茶渋や赤ワイン、コーヒー、コーラやカレー、たばこなどが着色の原因です。ホワイトニングとはこの着色物質を分解する作業です。オフィスホワイトニングでは、薬剤をライトで照射して、着色物質のたまった歯の内側まで浸透させるため、1回の治療で白さを実感できます。

からだに優しい薬剤

最新の薬剤では、旧来のホワイトニング剤よりも知覚過敏症状を抑えることができる傾向にあります。知覚過敏が心配で迷われていた方にも以前よりずっと安心しておすすめできます。

ホワイトニング用照射器

ホワイトニングでは、光の照射が漂白効果を上げることに有効です。当院で使用している照射機はホワイトエッセンス株式会社の「WE Light クラスⅡ」。厚生労働省からクラスⅡの医療機器認可を受けている医療機器です。安全性が高く、日焼けも起こりにくいので安心です。

ホワイトニングの流れ

オフィスホワイトニングでは、歯に塗布したホワイトニング剤を、着色物質のたまった歯の内側まで届くようにライトで照射します。これを2~3回繰り返します。

- 治療時間:1時間程度。 初めての方の場合、白さを持続するため続けて2回以上のホワイトニングをお勧めします。

- 効果の実感:治療後すぐ実感できます。

※ホワイトニング効果には個人差があります。 - 効果の継続:3~6か月

- リスク・副作用:個人差はありますが知覚過敏が出ることがあります

- 価格:49,500円(税込)

オフィスホワイトニングの特徴

オフィスホワイトニングとは、歯科医院を受診して歯科医師や歯科衛生士に施術してもらう方法です。医院の管理下において、薬事法で制限されている高濃度の薬剤を使用できる点が大きなメリットです。60分~90分程度の治療で白さを実感できるので、結婚式、同窓会、講演会など、決まった日に向けて歯を白くしたい場合におすすめです。施術の終了後には、こんなに短時間でこんなに顔の印象が変わるのかと驚かれるかもしれませんよ。

オフィスホワイトニングの症例

- 女性:41歳

- お悩み:歯の自然な白さをご希望でした。

- 治療:オフィスホワイトニング

- 治療期間:1回(90分)

- リスク:白くなる程度は個人差があります。知覚過敏が出ることがあります。

- 金額:オフィスホワイトニング 49,500円(税込)

VIPルームでおくつろぎください

木更津きらら歯科では、ホワイトニングの患者さまはVIPルームにご案内いたします。静かなお部屋でくつろいでいただきながら、美しい歯のためのお手入れをさせていただきます。

ホームホワイトニング

効果の実感を得るまで数日か2週間ほどいただければ、ご自宅で薬剤を注入したマウスピースを装着するホームホワイトニングがおすすめです。患者さまにあわせたマウスピース(トレイと呼びます)を作成し、ジェル状の薬剤を注入して、1日30分〜2時間ほど装着するホワイトニング方法です。トレイはソフトタイプで装着しやすく、ジェル状の薬剤は歯の表面に滞留してくれます。効果が6ヶ月~1年と継続します。

- 治療時間:1日30分〜2時間のマウスピースの装着を 2、3週間程度。 ホワイトニング期間中は、着色の原因となる飲食やたばこは控えてください。

- 効果の実感:数日から2週間ほどから白さが実感できるようになってきます。

※ホワイトニング効果には個人差があります。 - 効果の継続:1~2年

- リスク・副作用:個人差はありますが知覚過敏が出ることがあります

- 価格:38,500円(税込)

ホワイトニングを受けられない方

歯科医師がお口の状態を診査してから診断します。また、以下のどれかに当てはまる場合は、医療ホワイトニングは対応できないケースとなります。

- 無カタラーゼ症の方

- 妊娠中、授乳中の女性

- 小児・乳歯

- 歯科治療で用いる材料にアレルギーのある方

- 歯科医師が事前に別の治療が必要と診断した場合 など

歯科医院で受ける医療ホワイトニング

ホワイトニングという言葉は広く使われており、エステティックサロンで歯の表面をクリーニングすることも、歯みがき剤を使うこともホワイトニングと呼ばれています。区別するために、歯科医師の診断・インフォームドコンセントのもと、歯科医師・歯科衛生士が、国によって認められている薬剤・医療機器を使用するホワイトニングを「医療ホワイトニング」と呼ぶことがあります。薬事法によって使用に制限のある高濃度の薬剤を適切な管理のもと使用できるので、歯の表面だけでなく歯の内側まで作用して高い効果が期待できます。

歯科医院でのホワイトニングをご希望される方は、口もとの見た目の美しさを求めるだけでなく、お口の健康そのものにも意識が高い方が多いように思われます。「医療ホワイトニング」を受けるためには、まず歯がきれいにクリーニングされている必要があります。むし歯や歯周病があったらその治療が優先されます。歯科医院でホワイトニングを受けるということは、お口の中が健康できちんとメインテナンスされているということでもあるのです。

ホワイトニングはアメリカ発祥の美しさの表現です。歯や歯並びの美しさにこだわる点は、見習いたいものですね!

詳しく読む →

歯科で診療するお口の病気(2)

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

歯科で診療するのはむし歯や歯周病だけではありません。歯科の守備範囲は広いのです。こんな症状にお困りでしたら、まず歯科を受診してみてください。

ドライマウス

ドライマウスの症状

口の中が乾いて、粘つきを感じます。唇や舌がくっついて会話がしづらくなることも。乾いたものが食べにくくなったり、味覚を正常に感じにくくなったりと、食事に不便を感じます。口臭が強くなり、痛みを感じるようにもなります。

ドライマウスの原因

ドライマウスは唾液の唾液の分泌量の低下によって起こる病気です。糖尿病や腎不全などの病気を介して起こることもあれば、ストレスや筋力の低下、さらには薬剤の副作用で起こることもあります。

ドライマウスの治療

ドライマウスは糖尿病や更年期障害、高血圧症や服薬されている薬の影響など、患者さまの全身の状態と大きく関わっていることが多いため、病因を特定していくことが重要です。問診・触診、口腔内診査や唾液量検査などを用いることになります。歯科医師が窓口となり医科と連携することもあります。

知覚過敏

知覚過敏の症状

むし歯でもないのに、歯ブラシの毛先が触れたり、冷たい飲食物、甘いもの、風にあたった時などにずきっと歯に痛みを感じることがありませんか? それが知覚過敏です。

知覚過敏の原因

歯の表面のエナメル質がすり減ったり、加齢により歯ぐきがエナメル質のない根元の部分までさがると、エナメル質の下層の象牙質が露出します。エナメル質は痛みを感じませんが、象牙質に与えられた刺激は神経に伝達されやすいのです。つまり象牙質が痛みを感じているのです。

知覚過敏の治療

歯の神経の興奮を抑えることが治療の目的です。象牙質の露出を改善する方法と、神経の興奮を抑える方法が考えられます。象牙質の露出を改善するには、再石灰化を促したり、露出した象牙質を樹脂で覆う治療を行います。神経の興奮を抑えるためには、そのための成分を含んだ歯みがき剤を継続して使用したり、象牙質の内部の小さな空隙を埋めることで神経への刺激の伝達を弱めたりします。神経の除去を選択することもありますが、歯科医としてはそうなる前に治療させていただきたいです!

歯の形・数・色、歯肉の色の異常

先天的な異常

歯の数は乳歯で20本、永久歯では28本ありますが、皆様が同じわけではありません。先天的に歯の数が多かったり少なかったりということもあるのです。胎生期に何らかの異常がおきて、歯そのものに節ができたり(結節)、エナメルのしずく(エナメル滴)がたまっている歯をお持ちの方もいらっしゃいます。小さすぎる、湾曲している、空洞になっているということもあるんですよ。むし歯や破損のリスク、歯周病のリスクが高いという面がありますので、適切な処置が必要です。

加齢による変化

もともと健康な歯をお持ちでも、加齢によってお口の中も変化していきます。年をとって歯の数が減る原因は多くの場合、歯周病です。また長年働いてきた歯はすり減りへることは避けられません。歯の変形も起こる可能性があります。加齢により、歯の象牙質は内側に形成されていくという特徴があります。ここに歯ブラシの使い方や噛み合わせの癖などが加わると、象牙質がいびつな形で形成され、歯そのものが変形することがあります。セメント質は根っこのほうに厚くなってきます。

睡眠時無呼吸症候群

睡眠時無呼吸症候群の症状

眠っているときに10秒以上呼吸が止まる「無呼吸」や、呼吸が弱くなる「低呼吸」が1時間あたり5回以上繰り返される状態を睡眠時無呼吸症候群といいます。睡眠時に低酸素状態が続くと、からだは心拍数をあげようとするため、眠りの質が悪く、息苦しさや夜間に何度も目が覚める、日中の眠気や倦怠感などを感じるようになります。睡眠時のいびきも症状のひとつです。

睡眠時無呼吸症候群の原因

閉塞性睡眠時無呼吸症候群は、空気の通り道(上気道)が狭くなることによって生じます。肥満や小さい顎、舌の根元が落ち込む舌根沈下などが考えられます。中枢性睡眠時無呼吸症候群は、脳から呼吸をする指令が来なくなってしまうために起こります。脳卒中や心機能低下時に起こるのですが、そのメカニズムはまだよくわかっていません。

睡眠時無呼吸症候群の治療

大きく分けると「CPAP(シーパップ)療法」、根治療法の「外科的手術」、「マウスピース」、が考えられます。CPAP療法は装着したマスクに圧力をかけた空気を送り込み、気道を広げる方法です。外科的手術は耳鼻咽喉科で行う治療で、小児のアデノイドの切除や舌の容積を小さくする手術などです。下顎と舌を持ち上げ気道を確保するマウスピースを装着する方法は、歯科において、医科医療機関との連携により作製いたします。

舌・上唇・頬小帯とその異常

舌・上唇・頬小帯とその異常の症状

唇と歯ぐき、舌と下顎、頬の内側と歯ぐきをつなぐところにひだや筋のようなものがあるのにお気づきですか。それぞれ、唇の動きをコントロールしたり、舌の運動機能を調節したり、頬の位置を整える役割を担っています。このひだ・筋が正常な状態でない場合があります。大きな問題とならないことも多いのですが、咀嚼や嚥下、発音に障害をきたすこともあります。

舌・上唇・頬小帯とその異常の原因

先天的な場合と外傷などによって起こる後天的な場合があります。

舌・上唇・頬小帯とその異常の治療

外科的に切除術、あるいは伸展術を行うことが必要となります。

歯ぎしり

歯ぎしりの症状

ご家族に「睡眠中の歯ぎしりがうるさいよ」と指摘されたことはありませんか? 音だけではありません。歯ぎしりは歯やお口の周りの筋肉に悪い影響を与えます。歯が異常にすり減ったり、割れたりします。歯の周りの組織に負担がかかり、歯周病が悪化するリスクや治療した歯の詰め物が取れやすいなどの弊害もあります。お口の周りの筋肉にも負担がかかっています。起床時に顎の周りの筋肉に痛みを感じることや、かみしめる筋肉が肥大したり顎の筋肉が正常でない活動をするといった症状が起こります。

歯ぎしりの原因

歯がかみ合うと、刺激は脳へ伝わってストレスを緩和します。ガムを噛むことがストレス発散になるのと同じ効果です。歯ぎしりや食いしばりはストレスを発散させようとする行為と考えられています。ストレスを感じたとき、無意識に脳への刺激を求めて歯ぎしりや食いしばりが起こるようです。

歯ぎしりの治療

ストレスから解放されれば一番いいのですが、まずは歯を守ることを考えます。患者さまのお口にあったマウスピースを作製して、就寝時に装着していただくことで歯にかかる負担を軽減します。マウスピース作製は保険診療の範囲内で行うことができます。

親知らず

親知らずの症状

親知らずとは、私たちのお口のいちばん奥に生えてくる大臼歯のことで、手前に傾いて生えてくる、横向きに生えていたり歯ぐきの中に隠れている場合など個人差があるのですが、歯のクリーニングが行き届かずトラブルの原因となりやすいのです。歯周病やむし歯のリスクが高く、隣接する歯にも悪い影響を与えます。

親知らずの原因

親知らずは他の永久歯より生えてくる時期が遅いこと、また現代の私たちは顎が小さい傾向があるため、親知らずが生えてくるスペースが足りず、正しい位置にうまく生えてこない可能性が高いのです。

親知らずの治療

すでに炎症が起きていたり、将来的にトラブルの原因となりそうな場合は抜歯を選択します。木更津きらら歯科では完全個室のオペ室を完備しておりますので、時間のかかる手術でも安心して地元の歯科で受けることができます。

難しい親知らずの抜歯

非歯原性歯痛

非歯原性歯痛の症状

歯そのものには原因がない歯の痛みもあるのです。患者さまとしては確かに痛みを感じていらっしゃるのですが、歯に由来する原因が特定できません。患者さまの感覚には個人差があり多彩な訴えをお聞きします。

非歯原性歯痛の原因

歯に原因がないのに歯が痛む場合、顎のまわりの筋肉に由来する痛み、神経性、神経血管性(頭痛)による痛み、心臓からくる痛みもあります。うつ病や統合失調症などの精神疾患から痛みを感じることもあります。

非歯原性歯痛の治療

歯に原因がない症状に歯の治療を施したらどうなるでしょうか。抜歯や神経を抜いてしまっても、痛みはなくならないばかりか損なわれたお口の状態をもとにもどすことはできません。痛みの原因を慎重に特定することが重要です。

お口の中では、むし歯や歯周病だけでなく、様々な疾患の可能性があります。その中には心臓や脳に結びつく重大な病気が隠れていることもあるのです。歯科と、医科や耳鼻咽喉科と連携することも。お口のトラブルがご心配でしたら、放置しないで医療機関を受診してください。木更津きらら歯科がお役にたてることもありますよ!

詳しく読む →

カテゴリ一覧

新着一覧

- 25/06/30

- 歯科で行うレーザー治療

- 25/06/29

- 歯の欠けや折れについての治療法

- 25/06/26

- 横向きに生えた親知らずの抜歯の必要性!抜き方も解説!

- 25/06/19

- 矯正治療後に後戻りが起こる原因とは?予防法と対処法も

- 25/06/12

- 口臭の原因とは?歯科医院で行う口臭治療と自分でできる対策も

- 25/06/05

- 歯科衛生士の仕事のやりがいは?お口の健康を支える仕事の魅力

- 25/05/31

- 木更津きらら歯科監修の歯みがき剤がバージョンアップ!「TOOTH & PEACE CLEAR」

- 25/05/30

- 歯を強くするサプリメントは? 栄養面からお口の健康を考える

- 25/05/29

- 子どもの歯並びが悪いままだと!リスクと矯正したほうがよい歯並び

- 25/05/22

- マウスピース矯正で歯を削るのはどうして?メリットや注意点も