木更津きらら歯科ブログ

「お口のコンサルタント(当院の歯科医師)」による、生涯安心して健康な歯で暮らしていくためのマメ知識をご紹介いたします。

小児歯科

子どもの歯並びが悪いままだと!リスクと矯正したほうがよい歯並び

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 子どもの成長とともに気になってくるのが、歯並びの問題です。幼い頃は気づかなくても、永久歯が生えそろう時期になると、歯の位置が不揃いだったり噛み合わせが悪かったり、問題が目につき始めることもあるでしょう。

「うちの子の歯並び、ちょっと悪いかも」と感じていても、すぐに矯正が必要なのか、様子を見るべきなのか、判断が難しいという保護者の方も多いでしょう。歯並びが悪いまま放置すると、見た目だけではなく、噛む・話すといった日常動作に影響を及ぼすかもしれません。

この記事では、子どもの歯並びが悪くなる原因やリスク、矯正が必要なケース、小児矯正を始めるタイミングについて解説します。歯並びが悪くならないようにするための予防策もご紹介するので、参考にしてください。

子どもの成長とともに気になってくるのが、歯並びの問題です。幼い頃は気づかなくても、永久歯が生えそろう時期になると、歯の位置が不揃いだったり噛み合わせが悪かったり、問題が目につき始めることもあるでしょう。

「うちの子の歯並び、ちょっと悪いかも」と感じていても、すぐに矯正が必要なのか、様子を見るべきなのか、判断が難しいという保護者の方も多いでしょう。歯並びが悪いまま放置すると、見た目だけではなく、噛む・話すといった日常動作に影響を及ぼすかもしれません。

この記事では、子どもの歯並びが悪くなる原因やリスク、矯正が必要なケース、小児矯正を始めるタイミングについて解説します。歯並びが悪くならないようにするための予防策もご紹介するので、参考にしてください。

子どもの歯並びが悪くなる原因

子どもの歯並びが乱れる背景には、遺伝や生活習慣、食生活など、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。特に、成長過程にある子どもの口腔環境はとても繊細で、日々の何気ない癖や食べ方ひとつで、将来的な歯並びに大きな影響を与えることもあります。

また、近年の食習慣の変化や、スマホ・ゲームなどによる姿勢の悪化も、歯並びに関係していることがわかってきました。ここでは、子どもの歯並びが悪くなる原因について詳しく見ていきます。

子どもの歯並びが乱れる背景には、遺伝や生活習慣、食生活など、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。特に、成長過程にある子どもの口腔環境はとても繊細で、日々の何気ない癖や食べ方ひとつで、将来的な歯並びに大きな影響を与えることもあります。

また、近年の食習慣の変化や、スマホ・ゲームなどによる姿勢の悪化も、歯並びに関係していることがわかってきました。ここでは、子どもの歯並びが悪くなる原因について詳しく見ていきます。

遺伝

骨格や歯のサイズ、顎の形などが親から子どもへと受け継がれることが多くあります。例えば、顎が小さい親から生まれた子どもは、同様に顎のスペースが狭く、歯が並びきれずに重なったり捻じれたりするケースが多く見られます。 逆に、歯が大きい場合も、並びきれずに不正な位置に生えることがあります。また、上下の顎のバランスが悪い場合、受け口や出っ歯といった噛み合わせの問題にもつながりやすく、これも遺伝的な要素に影響されることが多いとされています。生活習慣や癖

日常生活の中に潜む何気ない癖も、歯並びに大きな影響を与えることがあります。代表的なものとして、指しゃぶり、舌で前歯を押す癖(舌突出癖)、口呼吸、頬杖などが挙げられます。これらの癖は、歯や顎に対して持続的な圧力をかけ、歯の位置や噛み合わせに悪影響を及ぼします。 特に、乳幼児期の指しゃぶりが長期間続くと、上顎前突(出っ歯)や開咬(前歯が噛み合わない状態)といった不正咬合を引き起こす原因にもなります。食生活の変化

現代では、柔らかい食品を中心とした食事が増えています。柔らかい食べ物は噛む力をあまり必要とせず、顎の骨や筋肉が十分に発達しづらくなります。その結果、顎が小さいまま成長し、歯が並ぶスペースが確保されずに歯並びが乱れる原因となるのです。 また、食事中によく噛まずに飲み込む習慣も、顎の発達を妨げます。昔に比べて咀嚼回数が減っていると言われており、この傾向が顎の成長に影響していると考えられています。乳歯の虫歯・早期喪失

乳歯はやがて抜けるものですが、そのタイミングが早すぎると問題が生じます。乳歯には永久歯が正しい位置に生えるためのガイドの役割があるため、早くに抜けると永久歯が生える場所がなくなることがあるのです。 また、乳歯にできた虫歯を放置することによって歯の位置が変わったり、噛み合わせが狂ったりすることもあります。乳歯のうちから虫歯予防に気を配ることが、歯並びのトラブル防止にもつながります。子どもの歯並びが悪いことによるリスク

歯並びが悪いだけで問題はないと思われることも多いですが、子どもの歯並びの乱れはさまざまな健康リスクを引き起こす原因となります。特に、子どもにとって噛む、話す、呼吸するなどの基本的な機能に支障が出ることは、心身の健やかな発達に大きな影響を及ぼします。

歯並びが悪いだけで問題はないと思われることも多いですが、子どもの歯並びの乱れはさまざまな健康リスクを引き起こす原因となります。特に、子どもにとって噛む、話す、呼吸するなどの基本的な機能に支障が出ることは、心身の健やかな発達に大きな影響を及ぼします。

咀嚼機能の低下

歯並びが悪いと、食べ物をしっかり噛むことが難しくなります。特定の歯しか使えなかったり、噛み合わせが合っていなかったりすると、十分に咀嚼されないまま食べ物を飲み込む可能性があります。 その結果、胃腸への負担が大きくなり、消化不良や栄養吸収の効率低下につながる可能性があるのです。発音・発語の乱れ

歯並びが乱れていると、舌の動きが制限される場合があり、発音に影響を与えることがあります。特に、さ行、た行、ら行などの発音が不明瞭になるケースが多く、コミュニケーションの妨げになることもあります。虫歯や歯周病のリスク増加

歯が重なっていたりねじれて生えていたりすることで、歯と歯の間に汚れが溜まりやすくなります。歯ブラシが届きにくい部分が増えるため、歯磨きが不十分になり、結果として虫歯や歯周病などのリスクが高まります。顎の成長バランスの崩れ

歯並びが悪いと、顎の使い方にも偏りが生じることがあります。左右どちらか一方ばかりで噛む習慣が続くと、顎の骨格にアンバランスが生じ、顔の歪みや顎関節症の原因となることもあります。 また、顎の発達が不十分なままだと、永久歯がきちんと並ばず、さらなる不正咬合を招く悪循環に陥ることがあります。矯正を検討したほうがよい子どもの歯並び

すべての歯並びの乱れが、すぐに矯正治療を必要とするわけではありません。機能面や健康面に悪影響を及ぼす可能性の高いケースでは、早期に対応することが重要です。

歯並びの問題を放置すると、将来の治療がより複雑かつ高額になることもあります。早めの判断が、結果的に負担の少ない治療につながることもあるのです。ここでは、矯正を前向きに検討すべき歯並びを具体的にご紹介します。

すべての歯並びの乱れが、すぐに矯正治療を必要とするわけではありません。機能面や健康面に悪影響を及ぼす可能性の高いケースでは、早期に対応することが重要です。

歯並びの問題を放置すると、将来の治療がより複雑かつ高額になることもあります。早めの判断が、結果的に負担の少ない治療につながることもあるのです。ここでは、矯正を前向きに検討すべき歯並びを具体的にご紹介します。

出っ歯

前歯が前方に大きく突き出ている状態を上顎前突(じょうがくぜんとつ)と呼びます。一般的には出っ歯と呼ばれる歯並びで、見た目が悪いだけではなく、口が閉じにくいために口呼吸になりやすく、虫歯や口内乾燥のリスクが高くなります。受け口

下の歯が上の歯より前に出ている状態を下顎前突(かがくぜんとつ)、通称受け口と言います。顎の骨格に起因することも多く、放置すると成長とともに症状が悪化する傾向にあります。 咀嚼や発音に問題をきたしやすく、顎関節にも負担がかかるため、できるだけ早期に診察を受け、矯正の可能性を探ることが望ましいとされています。乱ぐい歯・八重歯(叢生)

歯がきれいに並びきらず、重なって生えている状態を叢生(そうせい)と呼びます。日本では八重歯として親しまれることもありますが、歯磨きがしにくいため虫歯になるリスクが高いです。開咬

奥歯は噛み合っているのに、前歯が開いて上下が接触しない状態を開咬と言います。この状態では前歯で食べ物を噛み切ることができず、咀嚼機能が著しく低下します。 また、舌の位置が不安定になりやすく、発音に悪影響が出ることもあります。開咬の原因には舌癖や口呼吸が関係していることが多いため、生活習慣の見直しと併せて治療を進める必要があります。小児矯正は何歳から受けられる?

小児矯正は1期治療と2期治療に分けられます。ここでは、それぞれの治療が受けられる年齢を紹介します。

小児矯正は1期治療と2期治療に分けられます。ここでは、それぞれの治療が受けられる年齢を紹介します。

6~12歳(1期治療)

1期治療は、おおむね6歳から12歳ごろに行われます。この時期は、乳歯から永久歯へと生え変わる混合歯列期にあたります。 1期治療では、歯を抜かずに顎の成長を促す装置を使い、歯が正しく並ぶスペースを作ったり、悪い癖(口呼吸や舌癖など)を改善したりします。この段階で骨格的な問題やスペース不足が解消できれば、将来的な矯正治療が不要になる場合もあります。13歳以降(2期治療)

永久歯がすべて生えそろった段階で行われるのが2期治療です。個人差がありますが、中学生から高校生の時期が目安となることが多いです。大人の矯正治療とほぼ同様の手法で、ブラケットやワイヤーなどを使って歯の位置を整えていきます。 2期治療から始める場合、すでに顎の成長がある程度終わっているため、骨格の調整は難しくなります。そのため、歯そのものの移動によって噛み合わせや歯並びのずれを修正していく方法が中心となります。子どもの歯並びが悪くなるのを防ぐには

歯並びの乱れは遺伝だけで決まるものではありません。日常の習慣や生活環境、特に乳幼児期からの口腔習慣は、その後の歯の生え方や顎の成長に大きく影響します。

歯並びが悪くなる前から対策することは、お子さまの将来の健康への投資ともいえるでしょう。ここでは、家庭でできる具体的な予防策や心がけておきたいポイントについて解説します。

歯並びの乱れは遺伝だけで決まるものではありません。日常の習慣や生活環境、特に乳幼児期からの口腔習慣は、その後の歯の生え方や顎の成長に大きく影響します。

歯並びが悪くなる前から対策することは、お子さまの将来の健康への投資ともいえるでしょう。ここでは、家庭でできる具体的な予防策や心がけておきたいポイントについて解説します。

よく噛む

歯が並ぶスペースを確保するためには、硬めの食材を取り入れたりよく噛んで食べる習慣をつけたりすることが大切です。現代の食事は柔らかいものが多く、咀嚼回数が少なくなりやすいです。意識していないと、顎の骨が十分に発達せず、歯並びが悪くなる原因になります。指しゃぶりや舌癖などの早期改善

3歳を過ぎても続く指しゃぶりや、舌で前歯を押す癖(舌突出癖)、口呼吸といった習慣は、歯並びに悪影響を与える可能性があります。これらの癖は、歯に持続的な圧力をかけるため、不自然な方向に歯が動く原因になります。 乳幼児期の指しゃぶりは自然な行動のひとつですが、年齢とともに頻度が減らない場合は、保護者の働きかけや専門家による指導が必要になることもあります。無理にやめさせるのではなく、安心感やストレスのケアも含めたアプローチが効果的です。姿勢や呼吸の見直し

子どもの姿勢が悪いと、顎の成長や噛み合わせにも悪影響を与えることがあります。特に、猫背の場合、下顎を後ろに引いた状態を招きやすく、上下の顎の発育バランスが崩れる要因となります。 また、口呼吸が習慣化すると口が常に開いている状態になるため、上顎が横に広がらず、歯が並ぶスペースが不足することがあります。日常生活の中で正しい姿勢を意識させたり、鼻呼吸を促す声かけを続けたりすることで、自然な発育を促せます。定期的に歯科健診を受ける

見た目ではわかりづらい歯並びの問題や顎の成長のズレも、医師による定期的なチェックによって早期に発見できます。乳歯が生えそろう3歳前後から、小児歯科での定期健診を受ける習慣を持つとよいでしょう。まとめ

歯並びが悪い状態を放置していると、日常生活にまで影響を及ぼす可能性があります。虫歯や歯周病、顎関節症などのリスクも高まり、成人してからの治療負担が大きくなることも少なくありません。

子どもの歯並びは生活習慣や成長環境によって予防や改善が可能です。よく噛む習慣をつける、指しゃぶりや口呼吸といった習慣を見直す、正しい姿勢を意識させるといった日常的な取り組みが、将来の健康な口元を支える土台になります。

矯正が必要か迷ったら、早めに歯科医師に相談しましょう。子どもの成長を活かしたケアを行うことで、負担を抑えつつ、より自然で美しい歯並びを実現できます。

子どもの歯並びの矯正を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

歯並びが悪い状態を放置していると、日常生活にまで影響を及ぼす可能性があります。虫歯や歯周病、顎関節症などのリスクも高まり、成人してからの治療負担が大きくなることも少なくありません。

子どもの歯並びは生活習慣や成長環境によって予防や改善が可能です。よく噛む習慣をつける、指しゃぶりや口呼吸といった習慣を見直す、正しい姿勢を意識させるといった日常的な取り組みが、将来の健康な口元を支える土台になります。

矯正が必要か迷ったら、早めに歯科医師に相談しましょう。子どもの成長を活かしたケアを行うことで、負担を抑えつつ、より自然で美しい歯並びを実現できます。

子どもの歯並びの矯正を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

MFT(口腔筋機能療法)とは?子どもの歯並びが悪くなると行う内容

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 子どもの歯並びは、健康や発音、さらには将来的な噛み合わせなどにも大きな影響を与えます。そんな中で注目されているのが、MFT(口腔筋機能療法)というアプローチです。歯の矯正だけに頼らず、舌や唇、頬などの筋肉の使い方を改善し、口腔環境を整える療法です。

この記事では、MFTの基本から実際に行う具体的な内容、メリット・デメリット、さらには費用まで詳しく解説していきます。お子さまの健やかな成長を願うご家庭にとって、MFTはひとつの有力な選択肢となるでしょう。

子どもの歯並びは、健康や発音、さらには将来的な噛み合わせなどにも大きな影響を与えます。そんな中で注目されているのが、MFT(口腔筋機能療法)というアプローチです。歯の矯正だけに頼らず、舌や唇、頬などの筋肉の使い方を改善し、口腔環境を整える療法です。

この記事では、MFTの基本から実際に行う具体的な内容、メリット・デメリット、さらには費用まで詳しく解説していきます。お子さまの健やかな成長を願うご家庭にとって、MFTはひとつの有力な選択肢となるでしょう。

子どもの歯並びが悪くなる原因

子どもの歯並びが悪くなる原因には、遺伝以外にもさまざまなものがあります。ここでは、子どもの歯並びが悪くなる代表的な原因を詳しく解説していきます。

子どもの歯並びが悪くなる原因には、遺伝以外にもさまざまなものがあります。ここでは、子どもの歯並びが悪くなる代表的な原因を詳しく解説していきます。

遺伝的な影響

歯並びが悪くなる原因として、まず考えられるのが遺伝です。歯の大きさや形、顎の骨格は親から子へと受け継がれることが多いです。両親のどちらか、あるいは両方が歯並びに問題を抱えている場合、子どもにもその傾向が現れやすいとされています。 また、顎が小さくて歯が大きい場合、歯が並びきらずに重なったり、ねじれたりするケースもあります。 ただし、遺伝による要素は避けられない部分もありますが、それだけが原因ではない点に注意が必要です。口呼吸や舌癖などの習慣

近年、歯並びの悪化に関係しているとされているのが、呼吸や舌の使い方などの習慣です。口呼吸をしていると唇で歯を支える力が弱まり、前歯が出る原因になります。また、舌を正しい位置に置かず前歯に押し当てていると、出っ歯やすきっ歯を引き起こすこともあります。 これらの習慣は、本人に自覚がないまま続くことが多いため、早期の発見と改善が重要です。食生活の変化による顎の発達不足

現代の食生活は、柔らかい食品が中心になっています。よく噛む必要のない食事は、顎の筋肉や骨の発達を妨げることになり、歯が並ぶための十分なスペースが確保できなくなります。昔に比べて硬いものを噛む機会が減ったことで、子どもたちの顎は小さく細くなっているのです。 その結果として、歯が正しい位置に生え揃わず、ガタガタになります。噛む力を育てることは、顎の発達だけでなく、歯並びの維持にも重要な役割を果たしています。MFT(口腔筋機能療法)とは

MFTとは、歯や顎の矯正を補助する目的で、舌、唇、頬、咀嚼筋など、口の周囲にある筋肉の正しい使い方をトレーニングする治療です。歯並びや噛み合わせの問題の多くは、筋肉のアンバランスな動きや誤った機能習慣から起こるため、その根本的な改善を目指して行われます。

MFTは歯列矯正と並行されることも多く、見た目を整えるだけではなく、正しい呼吸や嚥下、発音の習得などもサポートします。例えば、舌を上顎に正しくつける、口を閉じて鼻で呼吸するなどのトレーニングを通じて、自然な口腔機能を取り戻します。

特に、成長期の子どもに効果的であり、悪い癖が定着する前にアプローチすることで、歯並びや噛み合わせの問題を未然に防げる可能性もあります。

MFTとは、歯や顎の矯正を補助する目的で、舌、唇、頬、咀嚼筋など、口の周囲にある筋肉の正しい使い方をトレーニングする治療です。歯並びや噛み合わせの問題の多くは、筋肉のアンバランスな動きや誤った機能習慣から起こるため、その根本的な改善を目指して行われます。

MFTは歯列矯正と並行されることも多く、見た目を整えるだけではなく、正しい呼吸や嚥下、発音の習得などもサポートします。例えば、舌を上顎に正しくつける、口を閉じて鼻で呼吸するなどのトレーニングを通じて、自然な口腔機能を取り戻します。

特に、成長期の子どもに効果的であり、悪い癖が定着する前にアプローチすることで、歯並びや噛み合わせの問題を未然に防げる可能性もあります。

MFTのメリット

MFTは矯正治療とは異なり、根本的な機能改善を目指す点に特徴があります。口腔周囲の筋肉バランスを整えることにより、見た目の美しさだけでなく、呼吸や咀嚼、発音といった日常生活の基本動作にまで良い影響をもたらします。

特に、成長期の子どもにとっては、将来的な健康や発達にも関わる重要な療法といえるでしょう。ここでは、MFTがもたらす代表的なメリットについて詳しく見ていきます。

MFTは矯正治療とは異なり、根本的な機能改善を目指す点に特徴があります。口腔周囲の筋肉バランスを整えることにより、見た目の美しさだけでなく、呼吸や咀嚼、発音といった日常生活の基本動作にまで良い影響をもたらします。

特に、成長期の子どもにとっては、将来的な健康や発達にも関わる重要な療法といえるでしょう。ここでは、MFTがもたらす代表的なメリットについて詳しく見ていきます。

歯並びや噛み合わせの改善を助ける

MFTを行うことで、歯並びや噛み合わせの改善に大きな効果が期待できます。歯の位置は周囲の筋肉の力の影響を受けており、舌や唇の使い方が正しくないままでは、せっかく矯正しても後戻りする可能性があります。 MFTでは、舌を上顎に正しく置く練習や、唇をしっかり閉じるトレーニングを通じて、歯にかかる不自然な力を排除し、自然で安定した歯並びの維持をサポートします。全身の健康につながる

MFTでは、口呼吸から鼻呼吸への切り替えも実施されます。口呼吸が習慣化していると、口腔内が乾燥しやすくなり、虫歯や歯周病、さらには風邪などの感染症にもかかりやすくなるといわれています。 鼻呼吸を習慣づけることで、空気が鼻腔を通る際に浄化・加湿され、呼吸器への負担が軽減されるため、免疫力の向上にもつながります。MFTは、口元だけではなく、全身の健康にも良い影響を与える治療法なのです。発音や嚥下がスムーズになる

口腔筋のバランスが整うことで、発音や飲み込み(嚥下)の機能も改善されます。特に、舌の位置や動きは正確な発音に不可欠であり、舌が常に前に出る癖があると、さ行やた行などの発音が不明瞭になることが多いです。 また、飲み込むときに舌が前に押し出される異常嚥下は、歯並びに悪影響を与えるだけではなく、食事のトラブルにもつながります。MFTにより正しい舌の動きを習得すれば、これらの問題が解消されやすくなります。MFTのデメリット

MFTは多くのメリットがある一方で、すべてのケースにおいて万能というわけではありません。特性上、患者さまにも一定の努力や時間が求められるため、子ども本人の意欲や保護者のサポートが不可欠です。

また、治療効果の感じ方には個人差があり、期待するほどの成果が感じられない場合もあります。ここでは、MFTを始める前に知っておくべき注意点や課題について整理しておきましょう。

MFTは多くのメリットがある一方で、すべてのケースにおいて万能というわけではありません。特性上、患者さまにも一定の努力や時間が求められるため、子ども本人の意欲や保護者のサポートが不可欠です。

また、治療効果の感じ方には個人差があり、期待するほどの成果が感じられない場合もあります。ここでは、MFTを始める前に知っておくべき注意点や課題について整理しておきましょう。

効果が出るまでに時間がかかる

MFTは即効性のある治療法ではありません。舌や唇、頬の筋肉の使い方を改善し、正しい習慣を身につけるまでには、数か月から1年以上の継続的なトレーニングが必要です。そのため、短期間で歯並びを直したいと考える人は、モチベーションを維持できない場合があります。患者さま本人と家族の努力が必要

MFTでは、歯科医院での指導に加え、自宅でのトレーニングも必要です。つまり、日々の生活の中で地道にトレーニングを続ける必要があるため、子どもだけでなく、保護者のサポートも不可欠です。 特に、幼い子どもの場合、自発的に取り組むのは難しく、保護者が根気よく寄り添いながら習慣づける必要があります。時間的・精神的な負担を感じることもあるため、家族全体の協力体制が重要になります。受けられる病院が限られる

MFTは専門的な知識や技術を要するため、すべての歯科医院で受けられるわけではありません。特に、地方や小規模な医院では対応していない場合もあり、対応可能なクリニックを探す手間がかかることもあります。 また、定期的な通院や交通費がネックになることもあるでしょう。あらかじめ、継続的に通える環境かどうか確認しておくことが大切です。MFTで行う具体的な内容

MFTでは、口腔周囲の筋肉バランスを整えるために、子どもの年齢や癖、口腔の状態に応じた個別のトレーニングが組まれます。基本的には、舌や唇、頬の筋肉の正しい使い方を習得し、日常の呼吸・嚥下・発音動作を自然な状態に戻すことを目指します。

ここでは、MFTで一般的に行われる具体的なトレーニング内容を紹介します。

MFTでは、口腔周囲の筋肉バランスを整えるために、子どもの年齢や癖、口腔の状態に応じた個別のトレーニングが組まれます。基本的には、舌や唇、頬の筋肉の正しい使い方を習得し、日常の呼吸・嚥下・発音動作を自然な状態に戻すことを目指します。

ここでは、MFTで一般的に行われる具体的なトレーニング内容を紹介します。

舌の位置と動かし方のトレーニング

MFTにおいて最も基本となるのが、舌の正しい位置を覚えることです。通常、舌は上顎の前歯の裏側、少し奥のスポットに軽く接しているのが理想とされています。この位置を意識できないと、舌が前に出たり歯列に影響が出たりします。 トレーニングでは、舌を上顎に押し当てる練習や、舌先を決められた位置に置く動作を繰り返し行い、自然と正しい舌の位置が保てるようにします。唇を閉じる力を鍛えるトレーニング

口呼吸の原因となる口の開き癖を改善するためには、唇をしっかり閉じる筋力も必要です。MFTでは、唇を閉じたままキープするトレーニングや紙を唇で挟んで落とさないように保つトレーニングなどが行われます。 唇の筋肉が鍛えられ、無意識のうちに口を閉じる習慣が身につきやすくなります。また、唇を閉じることは、鼻呼吸への切り替えを促すためにも大切なステップです。呼吸法のトレーニング

MFTでは、口呼吸を改善し、鼻呼吸を習慣づけるのも目的のひとつです。日常的に口を開けたまま呼吸する癖があると、口腔内が乾燥し、健康を損なう原因になります。トレーニングでは、唇を閉じて鼻からゆっくりと息を吸って吐くという基本的な呼吸法を練習します。 睡眠中の口呼吸を防ぐためにも、日中の呼吸の癖を整えておくことが大切です。正しい呼吸法は、集中力や免疫力にも好影響をもたらします。MFTの費用

MFTは、基本的に保険が適用されない自費診療になります。そのため、クリニックや地域によって大きな差があります。実際の費用は、MFTを始める前に歯科医師に確認しましょう。

MFTの指導は通常月に1〜2回で、1回あたりの指導料は3,000円〜1万円前後が目安です。

また、MFTは矯正治療と併用されることが多いので、MFTの費用とは別に矯正治療の料金が加算される場合があります。そのため、事前に見積もりを確認し、通院期間や費用総額について十分な説明を受けておくことが大切です。

MFTは、基本的に保険が適用されない自費診療になります。そのため、クリニックや地域によって大きな差があります。実際の費用は、MFTを始める前に歯科医師に確認しましょう。

MFTの指導は通常月に1〜2回で、1回あたりの指導料は3,000円〜1万円前後が目安です。

また、MFTは矯正治療と併用されることが多いので、MFTの費用とは別に矯正治療の料金が加算される場合があります。そのため、事前に見積もりを確認し、通院期間や費用総額について十分な説明を受けておくことが大切です。

まとめ

MFTは、舌や唇、頬といった口腔周囲の筋肉の使い方を見直すことで、歯並びや噛み合わせを根本から改善する療法です。成長期の子どもにとっては、日常的な癖や誤った使い方が歯並びの問題につながることも多いため、MFTは大きな意味を持ちます。

お子さまの健康的な成長を支えるために、MFTは非常に有効な手段のひとつです。

MFTを検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

MFTは、舌や唇、頬といった口腔周囲の筋肉の使い方を見直すことで、歯並びや噛み合わせを根本から改善する療法です。成長期の子どもにとっては、日常的な癖や誤った使い方が歯並びの問題につながることも多いため、MFTは大きな意味を持ちます。

お子さまの健康的な成長を支えるために、MFTは非常に有効な手段のひとつです。

MFTを検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

プレオルソとは?メリットや治療できないケース、費用も

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 子どもの歯並びが気になり、歯科医院で相談したときにプレオルソでの治療をすすめられたという保護者の方もいるでしょう。

しかし、プレオルソと聞いてもどのような矯正装置なのかイメージできないという方もいるのではないでしょうか。

今回は、プレオルソとはどのような矯正装置か詳しく解説します。プレオルソのメリットやデメリット、治療できないケース、費用についてもまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

子どもの歯並びが気になり、歯科医院で相談したときにプレオルソでの治療をすすめられたという保護者の方もいるでしょう。

しかし、プレオルソと聞いてもどのような矯正装置なのかイメージできないという方もいるのではないでしょうか。

今回は、プレオルソとはどのような矯正装置か詳しく解説します。プレオルソのメリットやデメリット、治療できないケース、費用についてもまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

プレオルソとは

プレオルソとは、顎の骨が成長途中のお子さんに使用されるマウスピース型の矯正装置です。プレオルソを装着することで、歯並びに影響を及ぼす癖を改善し、口周りの筋肉のバランスを整えます。これによって顎の正しい成長が促され、歯並びが悪くなるのを防ぐことができるのです。

適応年齢は3〜10歳頃です。装置はやわらかい素材でできていて装着時の痛みが少なく、取り外しも可能なため、お子さんへのストレスも少ないでしょう。また、歯並びに影響を及ぼす悪い癖を改善することで、矯正治療後に後戻りが起こりにくくなるのも特徴です。

ただし、すべての歯並びや噛み合わせに対応できるわけではありません。また、毎日一定時間マウスピースを装着しなければならないため、お子さんの協力と保護者の方のサポートが欠かせないのです。

プレオルソとは、顎の骨が成長途中のお子さんに使用されるマウスピース型の矯正装置です。プレオルソを装着することで、歯並びに影響を及ぼす癖を改善し、口周りの筋肉のバランスを整えます。これによって顎の正しい成長が促され、歯並びが悪くなるのを防ぐことができるのです。

適応年齢は3〜10歳頃です。装置はやわらかい素材でできていて装着時の痛みが少なく、取り外しも可能なため、お子さんへのストレスも少ないでしょう。また、歯並びに影響を及ぼす悪い癖を改善することで、矯正治療後に後戻りが起こりにくくなるのも特徴です。

ただし、すべての歯並びや噛み合わせに対応できるわけではありません。また、毎日一定時間マウスピースを装着しなければならないため、お子さんの協力と保護者の方のサポートが欠かせないのです。

プレオルソのメリット

プレオルソには、お子さんへの負担が少ないことや永久歯の歯並びに良い影響を与えるなど、さまざまなメリットがあります。ここでは、プレオルソのメリットについて解説します。

プレオルソには、お子さんへの負担が少ないことや永久歯の歯並びに良い影響を与えるなど、さまざまなメリットがあります。ここでは、プレオルソのメリットについて解説します。

取り外し可能で衛生的

プレオルソは取り外しが可能です。食事や歯磨きも装置を取り外した状態で行えます。お手入れも簡単に行えるため、口腔内を清潔な状態に保つことが可能です。装置に食べかすが詰まる心配もありません。これによって、虫歯や歯周病に罹患するリスクを軽減できるでしょう。 成長期のお子さんの歯の健康を守りながら矯正治療を進められる点は大きなメリットといえます。痛みや違和感が少ない

プレオルソはやわらかい素材でできています。そのため、装着時の痛みや違和感が少ないのもメリットのひとつです。また、歯を移動させる装置ではありません。口周りの筋肉を鍛えて間接的に歯並びが整うように促すもののため、痛みが少ないのです。 お子さんが矯正治療に取り組むうえで、痛みや違和感が少ないという点は大きなメリットといえるでしょう。口周りや舌の癖を改善できる

プレオルソを装着することで、口周りの筋肉のバランスを整えます。舌を正しい位置に置けるようになることで、口呼吸の改善にもつながるでしょう。 舌の位置が悪かったり、口呼吸をしていたりすると口周りの筋肉が正常に発達せず、歯並びが乱れる原因となります。これらを改善し、正しい顎の成長を促すことで、歯並びが整いやすくなるだけでなく、矯正治療後も後戻りを起こしにくくなるのです。装着時間が短い

プレオルソは就寝中と日中1時間ほど装着します。基本的に自宅にいるときに装着すればよいため、学校や習い事に支障が出にくいです。また、保護者の方が矯正装置をきちんと装着できているか確認できるため安心でしょう。プレオルソのデメリット

プレオルソにはさまざまなメリットがある一方で、わずかながらデメリットも存在します。使用する装置や治療法を選択する際は、メリットだけでなくデメリットについてもしっかり理解しておくことが大切です。ここでは、プレオルソのデメリットについて解説します。

プレオルソにはさまざまなメリットがある一方で、わずかながらデメリットも存在します。使用する装置や治療法を選択する際は、メリットだけでなくデメリットについてもしっかり理解しておくことが大切です。ここでは、プレオルソのデメリットについて解説します。

適応症例が限られる

プレオルソには、出っ歯や叢生、受け口、過蓋咬合など、歯並びの問題にあったタイプのマウスピースがあります。 ただし、お子さんの歯並びや噛み合わせなど、口腔内の状態によっては、ほかの装置や矯正方法を選択したほうがよいケースもあります。そのため、事前に歯科医師の診断を受け、お子さんに合った治療法を選択することが重要です。指示通りに装着しないと効果を得にくい

プレオルソの装着時間を守れていなかったり、正しく装着できていなかったりすると、十分な効果を得られません。お子さん自身が治療の必要性をしっかり理解し、装置を適切に装着することが重要です。 装置の装着を怠ると、治療効果が出にくいだけでなく治療期間が延びる可能性もあります。装置の管理をお子さんに任せるとつけ忘れが発生しやすいので、保護者の方のサポートが欠かせません。歯並びの細かい調整はできない

プレオルソは、お口周りの筋肉を鍛え、顎の成長をコントロールすることで歯が正しい位置に並ぶように促す装置です。歯を移動させて整えることはできません。 歯を細かく動かして整える場合には、永久歯が生え揃ったあとに、大人の矯正と同様にワイヤー矯正やマウスピース矯正での治療が必要になります。装着を嫌がる場合がある

治療効果を得るためには装着時間を守らなければなりません。 しかし、装置を装着することで圧迫感や違和感を覚え、嫌がるお子さんもいるでしょう。多くの場合、数日から数週間で慣れていきます。治療を無理なく続けられるよう、お子さんと相談しながら習慣化する必要があります。 ただし、激しい痛みがあるなど、トラブルが発生した場合は、すぐに担当の歯科医師に相談しましょう。プレオルソで治療できないケース

お口の状態によっては、プレオルソで対応できない症例があります。ここでは、プレオルソで治療できないケースについて解説します。

お口の状態によっては、プレオルソで対応できない症例があります。ここでは、プレオルソで治療できないケースについて解説します。

永久歯が生え揃っている

プレオルソは、3〜10歳の混合歯列期のお子さんを対象にしています。そのため、永久歯がすべて生え揃ったあとでは十分な効果が期待できません。永久歯が生え揃ってからは、別の方法を選択することになるでしょう。 永久歯が生え揃ってからの矯正方法には、マウスピース矯正やワイヤー矯正があります。治療を開始する時期や、お子さんに合った矯正方法については、担当の歯科医師と相談して決めましょう。重度の叢生

叢生とは、歯と歯が重なり合って凸凹している状態のことを指します。歯が大きく重なり合っている、もしくは永久歯が並ぶスペースが不足している場合は、歯を大きく動かさなければならないケースが多いです。そのため、プレオルソでは対応が難しい場合があるのです。顎の骨格に問題がある

顎の骨格に問題がある場合もプレオルソでの改善は難しいでしょう。顎が極端に小さい場合や極端に大きい場合は、外科的な治療や専門的な矯正治療が必要になる可能性が高いです。歯のねじれや傾きが強い

歯が大きくねじれているもしくは傾いている症例では、プレオルソだけで歯を正しい位置に戻すことは難しいです。この場合、永久歯が生え揃ってからマウスピース矯正やワイヤー矯正で治療する必要があります。プレオルソの費用

プレオルソで治療する場合にかかる費用の目安は、3万〜20万円程度です。プレオルソは基本的に保険が適用されません。自費診療となるため、歯科医院によって費用は異なります。

プレオルソは既製品のため、オーダーメイドで作製する矯正装置と比較すると費用を抑えやすいです。

ただし、治療期間や症例によっても変動するため、治療前におおよその治療費について確認することが重要です。

プレオルソで治療する場合にかかる費用の目安は、3万〜20万円程度です。プレオルソは基本的に保険が適用されません。自費診療となるため、歯科医院によって費用は異なります。

プレオルソは既製品のため、オーダーメイドで作製する矯正装置と比較すると費用を抑えやすいです。

ただし、治療期間や症例によっても変動するため、治療前におおよその治療費について確認することが重要です。

まとめ

プレオルソは、3〜10歳の子どもを対象としたマウスピース型の矯正装置です。歯並びや噛み合わせの問題を早期に改善し、お子さんへの負担が少ない矯正方法として注目されています。

痛みが少なく装置の取り外しが可能なうえ、装着時間が短いことから、お子さんの負担を抑えながら行えるのもプレオルソならではのメリットです。

ただし、適応症例が限られる点や、装着時間が不足すると効果を実感できない可能性がある点はデメリットといえます。また、完全に歯並びを整えるためには追加の治療が必要になることがあります。

お子さんの歯並びで悩んでいる場合は、歯科医院で相談してみてください。

小児矯正を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

プレオルソは、3〜10歳の子どもを対象としたマウスピース型の矯正装置です。歯並びや噛み合わせの問題を早期に改善し、お子さんへの負担が少ない矯正方法として注目されています。

痛みが少なく装置の取り外しが可能なうえ、装着時間が短いことから、お子さんの負担を抑えながら行えるのもプレオルソならではのメリットです。

ただし、適応症例が限られる点や、装着時間が不足すると効果を実感できない可能性がある点はデメリットといえます。また、完全に歯並びを整えるためには追加の治療が必要になることがあります。

お子さんの歯並びで悩んでいる場合は、歯科医院で相談してみてください。

小児矯正を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

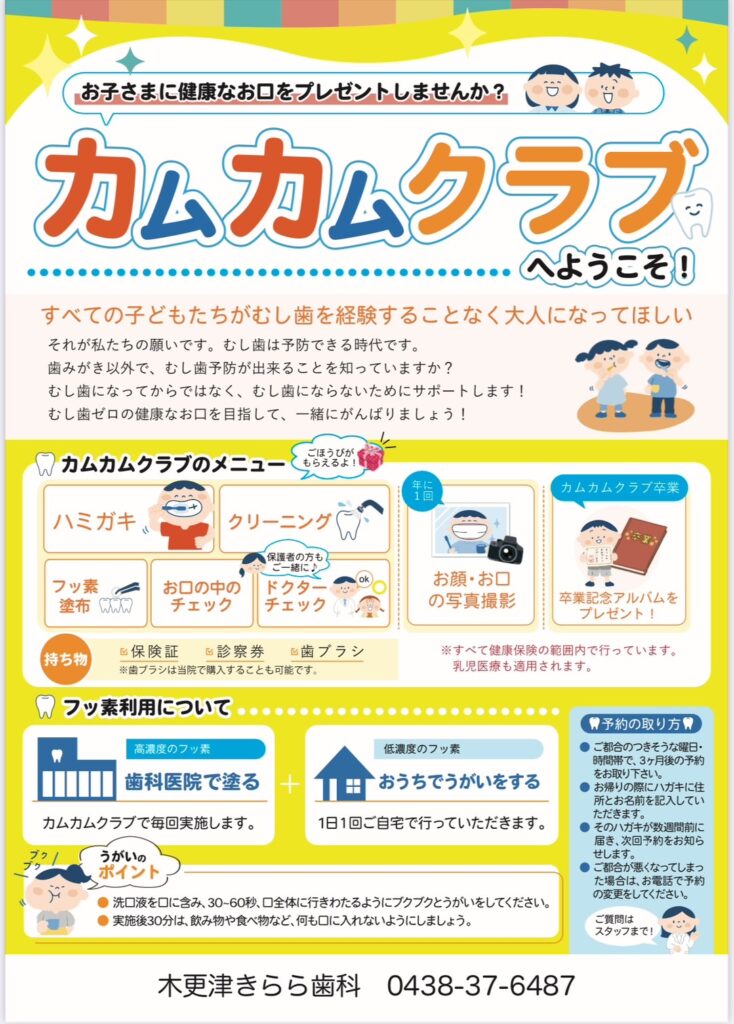

お子さまの予防プログラム“カムカムクラブ”へようこそ!

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

お口のケアは、小さいころからの習慣がとても大切です。間違った知識や癖がつくと、大人になってもずっと間違えたままに。正しく、コツコツがポイントです。保護者の方だけががんばるのではなく、プロの私たちにお手伝いさせてください。子どもたちも保護者の方もごいっしょに私たちとがんばりましょう!

お子さまの予防プログラム“カムカムクラブ”

カムカムクラブは12歳までのお子さまの予防プログラムです。この年代は、人の一生においてもっともお口の中が変化する時期です。最初が肝心といいますが、子ども時代に正しいセルフケアの習慣を身につけ、フッ素の活用で歯そのものをじょうぶにすることは生涯にわたってお子さまの健康を守ってくれるのです。むし歯になってからではなく、むし歯にならないためのサポート、それがカムカムクラブのミッションです!

カムカムクラブでできること

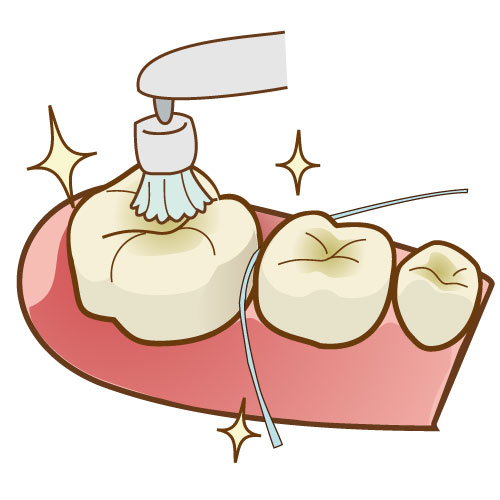

カムカムクラブでは、プロによる歯のクリーニング、正しいブラッシング習慣の指導、歯科衛生士と歯科医師による定期的なお口のチェック、フッ素塗布を行います。

- 歯みがき

- クリーニング

- フッ素塗布

- お口の中のチェック

- ドクターチェック(保護者の方もごいっしょに!)

- 1年に1度のお口とお顔の写真撮影

- カムカムクラブ卒業式では卒業アルバムをプレゼント

毎月、ごほうびももらえます!

保険適用の範囲内です

カムカムクラブの内容はすべて健康保険の範囲内で行います。乳児医療も適用されます。

持ち物

保険証・診察券・歯ブラシをお持ちください。

※歯ブラシは当院で購入することも可能です。

歯みがきは正しくできているかな?

いつもの歯みがきで、歯の汚れは落とせているでしょうか? 歯並びや歯の形は、一人ひとりちがっていて、とても複雑です。ブラッシングで汚れを落とし、むし歯菌を減らしましょう。

きちんと汚れを落とすためのポイントは4つ。

歯ブラシは直角にあてる

歯ブラシの毛先は歯に直角に、歯ブラシのわきの部分が歯と歯ぐきの境目にあてるようにしましょう。効率よく汚れを落とすことができます。

歯ブラシはこきざみに小さく動かす

歯を1本ずつみがくつもりで、歯ブラシを小さく動かします。歯にくっついている汚れはネバネバしています。1ヶ所20回以上みがきましょう。歯と歯のあいだに歯ブラシの毛先が届くことが大切なんです。

鉛筆をもつように歯ブラシをもって軽くみがく

歯と歯の間に毛先が届くくらいの力でみがきましょう。磨く力が軽すぎては歯ブラシの毛先が歯と歯のあいだに届きませんし、強すぎては毛先が開いて汚れを落とせません。歯ぐきを傷つけてしまうこともあります。鉛筆を持つように歯ブラシをもってみがくのがちょうどいいです!

毎食後にみがく

なにか食べたあとのお口の中は、細菌が糖分を餌にしてねばねばした汚れを作り、時間がたつれ細菌も増えていきます。毎食後きちんとみがくことが大切なのです。

カムカムクラブでは正しい歯みがきを楽しくお伝えいたします。

歯医者さんでクリーニング

自分でいっしょうけんめい歯みがきをしていても、どうしても汚れはくっついてしまうもの。歯医者さんできれいにおそうじしてもらいましょう。歯のおそうじはとっても気持ちがいいのです。眠ってしまう人もいるくらいですよ!

お口のチェック

むし歯になりかけの歯はないか、歯医者さんでよくチェックしてもらいましょう。むし歯になる前にみてもらえば歯医者さんはこわくありません。早く見つけることができれば、削ったりしなくてもなおせることもあるんですよ。

特に乳歯はむし歯の進行がとても速いのです。永久歯と比べてエナメル質が薄く、歯の質がやわらかいため、酸性に傾いたお口の中で歯の表面がとけはじめると一気に進行します。お子さまは神経も未発達で大人と同じように痛みを感じることができず、むし歯の進行に気づかない場合もあります。

カムカムクラブで定期的にお口の中をチェックしましょう。

フッ素塗布

早いうちにむし歯をみつけたら、削らなくても治せるかもしれません。フッ素の力を借りて、いたんだ歯の表面を修復することができるかもしれません。フッ素は、予防にも力を発揮してくれるのです。

フッ素には3つの大きな役割があります。

むし歯になりかけた歯を元に戻す作用がある

食事をすると酸によって歯のエナメル質に含まれるカルシウムやリンなどのミネラルが溶けだします。通常なら、唾液の働きにより溶けだした成分は歯にもどされます。これを「再石灰化」と言いますが、フッ素はこの「再石灰化」を助けてくれるのです。初期のむし歯なら、お口の中にフッ素の成分が含まれていることで、削ったり詰め物をするまでもなく治せるかもしれません。

むし菌が出す酸を抑制する

フッ素はむし歯の原因菌(ミュータンス菌)の出す酸の量を抑える働きを持っています。フッ素は酸により歯が溶かされることを防ぎ、むし歯予防に役立ちます。

歯の質が強くなりむし歯になりにくくなる

歯の再石灰化が起きるとき、フッ素は歯の表面のエナメル質の成分と結びついて酸に対して非常に強い構造になります。歯そのものが、ミネラルが溶けだしにくい、虫歯になりにくいじょうぶな歯になるのです。

フッ素塗布のタイミング

乳歯でも永久歯でも、生えてすぐの歯はフッ素を多く取り込みやすいため、子どものころからフッ素をとりいれる習慣があるとじょうぶな歯になります。上下の前歯がはえてきたら、フッ素塗布をお考え下さい。

フッ素でむし歯予防

カムカムクラブでは、ご来院いただいた際には濃度の高いフッ素の塗布、ご家庭では毎日使用できる濃度の低い洗口液をご利用いただくことをおすすめしたいと考えています。

フッ素は人体に悪影響があるのでは? とご心配されるでしょうか? フッ素はもともと自然界に存在するものでお茶などにも含まれています。歯科で使用するフッ素は、正確には安全な化合物である「フッ化物」であり、歯科医師・歯科衛生士の指導のもと、用法・用量を守って正しい使い方をすれば悪影響を及ぼすことはありません。

食生活のアドバイス

歯みがきやフッ素塗布以外にもいつもの習慣でむし歯を予防することができるんですよ。実は規則正しい食生活がむし歯予防に最も効果的なんです。お口の中は飲食のたびに酸性に傾いたり中性にもどったりを繰り返しています。酸性に傾いた時間が長ければ、それだけ、歯の表面が酸によって溶かされむし歯のリスクが高くなるのです。

つまり、食事と食事の間に適切に時間をとり、だらだらと飲み食いしないことが、お口の中を中性に保ち、健やかに保つ秘訣でもあるんです。

カムカムクラブでは、ふだんの生活のスタイルを整えることでむし歯のリスクを低くするアドバイスをさせていただくこともできます。

カムカムクラブの目標

カムカムクラブで目指すのは、正しい歯みがき習慣を身につけること、ブラッシングでむし歯菌を減らすこと、フッ素で歯を強化することです。定期的な乳歯からの予防習慣で、むし歯をつくらず、ずっと丈夫できれいな歯を守っていきましょう。

むし歯を治療するばかりが歯医者の役割ではありません。むし歯は予防できる時代です。全ての子どもたちがむし歯を経験することなく大人になってほしい。そのためのサポートをさせていただきたい。それが木更津きらら歯科の願いなんです。

詳しく読む →

歯みがきよりも効果的! むし歯予防ランキング1位は規則正しい食生活

木更津市内の学童3施設にて、子どもたちと保護者の方に、むし歯予防のお話をさせていただきました。今回は、むし歯予防に意外な効果のある、どなたでもできる方法をご紹介しました。

むし歯予防に一番効果的なのは?

- 歯みがきをする

- ごはん・おやつのじかんをきめる

- フッ素をつかう

これは基本的なお口のセルフケア。多くの方が毎日心がけていらっしゃるでしょう。お子さまのお口の健康を守るために、保護者の方たちは日々苦心してらっしゃるかもしれませんね。むし歯予防に一番効果的なのは、どの予防方法だと思いますか?

どれも効果的な予防方法なのですが、歯医者の考えるランキング1位は意外な結果になりました。

正解は「ごはん・おやつのじかんをきめる」

なんと効果的なむし歯予防方法のランキング1位は、「ごはん・おやつのじかんをきめる」こと。「規則正しい食生活」が歯やお口の健康にとってとても大切なんです。むし歯予防の意味では歯みがきよりも効果があると言ってもいいほどです。歯みがきやフッ素塗布も効果的なんですが、それ以上に、お口の中に「再石灰化」の時間を与えてあげることがとっても大切なんです。

規則正しい食生活の意味

では規則正しい食生活がどうしてお口の健康を守ることになるのでしょうか。

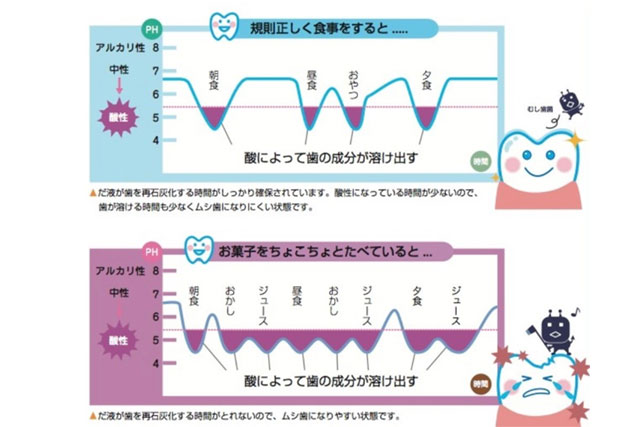

脱灰

歯のエナメル質はリンやカルシウムといったミネラルから形成されており、酸に弱いという特徴があります。お口の中は、通常は「中性」に保たれていますが、飲食をするとお口の中のむし歯菌(ミュータント菌)が糖質を餌として酸を作り出し、お口の中が酸性に傾きます。この状態が長く続いたり、酸性の度合いが強いと、歯のエナメル質が溶け出します。これが「脱灰」です。

脱灰の時間は20分から1時間。お口の中で、むし歯菌の作った酸が歯を溶かしてしまう時間帯です。

再石灰化

唾液には歯のエナメル質と同じカルシウムやリンが多く含まれており、溶け出した歯の表面を修復してくれます。これを、「再石灰化」といいます。酸によって溶け出した歯の表面を成分を補う「再石灰化」が、むし歯を防ぎお口の中を清潔で健康に最重要ポイントなんです。

唾液の働き

「脱灰」の状態から歯の修復を助けてくれるのが唾液です。唾液にはさまざまな働きがあるのです。お口の中をなめらかにして言葉を発しやすくしたり、食べ物の消化を助けたり、味を感じやすくしたり。口の中の汚れを洗い流す役目もあります。口の中の粘膜全体を唾液が覆うことで、保湿・保護の役割を果たすこともあります。そればかりではなく、唾液は、歯の修復にも重要な役割を果たしているんです。

眠っている間は唾液の分泌が少なくなります。寝る前に食べて歯をみがかずに眠ってしまってはむし歯の原因になりますよ。

規則正しい食生活がむし歯予防に効果的なわけ

適切に間隔をおいた規則正しい食生活には、お口の中で自然な修復作用が働く時間をとってあげるという意味があります。

おかしをしょっちゅうつまんでいたり、ちょこちょこと甘い飲み物を飲んだりしていると、お口の中が常に酸性になってしまい、歯の表面のエナメル質が溶けていき、むし歯の原因となってしまいます。

むし歯菌を減らすのは歯磨き

もちろん歯みがきも大切です。「再石灰化」は溶け出した歯の表面を修復してくれる作用ですが、むし歯菌を減らすのは歯みがきです。歯みがきはむし歯菌や歯周病菌の原因となるプラークを取り除くことができます。菌の温床となるプラークが少なければ、悪さをする細菌も増えることはできず、むし歯を防ぎ、歯ぐきに炎症を起こす歯周病にもなりにくいでしょう。

子どもの頃に見つけた歯みがき習慣は一生、お子さんの健康を守ってくれます。お子さんも保護者の方もがんばりましょう!

再石灰化を促すフッ素の働き

再石灰化を促すサポート役として、フッ素の働きをとりいれましょう。フッ素塗布には次のような効果があります。

フッ素コートで歯を守る

むし歯の原因菌によって作られる酸は、歯を溶かしてしまいます。フッ素で歯の表面を覆うことにより、歯を酸から守ります。

再石灰化を促します

飲食によって酸性に傾いたお口の中では、歯からカルシウムやリンが溶け出しています。フッ素は、酸により歯から溶け出したカルシウムやリンを補う再石灰化を促します。初期のむし歯なら、フッ素によるエナメル質の再石灰化の作用で修復される場合もあります。

細菌の活動を抑制します

フッ素自体に抗菌効果があり、むし歯の原因となる細菌の働きを弱め、酸がつくられるのを抑えます。

お子さまの歯は大人の永久歯よりも弱くて溶けやすく、むし歯のリスクが高いのです。ぜひフッ素ケアをとりいれてあげてください。

木更津市の2歳児歯科健診でフッ素塗布

木更津市では、2歳児歯科健康診査でフッ素塗布を行っています。対象は2歳6か月~3歳未満のお子さまです。1歳6か月児健診から3歳児健診の間に、むし歯のあるお子さんが大きく増えるのです。この時期のむし歯予防として、歯科健診とフッ素塗布を行うことで、むし歯に負けないように歯の質を強くしていきましょう。

木更津きらら歯科も協力歯科医療機関として木更津市の歯科健診に協力しています。お子さまの歯医者さんデビューのきっかけとしても、ぜひご活用ください。

木更津市の2歳児歯科健診について詳しくは こちら

キシリトールのむし歯予防効果

キシリトールは砂糖と同じように甘いのに、酸を作らない甘味料です。むし歯予防と、甘いものを口にする楽しみのために活用してみてください。

キシリトールの特徴

- 酸を作らない甘味料

- むし歯の原因菌(ミュータンス菌)の活動を弱める特徴を持っている

- ガムのような形でとりいれるのが唾液の分泌に効果的

- むし歯の原因となるプラークをつきにくくする

- 歯の再石灰化を促して歯をじょうぶにする

キシリトールの効果的な使い方

ガムのような形である程度の時間お口の中で噛んでいると、唾液がたくさん出てきます。“よく噛むこと”でたくさんでてくる唾液は、歯とお口の中を守ってくれる強い味方です。お口の中が唾液で潤っていると、歯が溶ける時間、脱灰の時間を少し短くしてくれます。

キシリトールを使用したガムやチョコは歯科医のおすすめおやつです。木更津きらら歯科でも販売しています。ご来院の際に受付でお声掛けください。

歯医者さんへ行こう!

歯医者さんは虫歯になってから行くのではなく、むし歯になる前に行くところ。痛くなる前に来ればなんにもこわくありません。歯医者さんに、あそびに来る感じでぜひ定期健診に来てみてください。みなさんのお越しをお待ちしています。

詳しく読む →

乳歯の虫歯の特徴について|できやすい箇所や進行段階別の治療方法

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 乳歯は、虫歯になりやすいとされています。お子様は自分で歯磨きを十分にすることが難しく、乳歯を虫歯から守るためには保護者の方の協力が欠かせません。

しかし、実際はどの部分が虫歯になりやすいのか、どうしたらお子様の歯を守れるのか、お悩みの方は少なくありません。

今回は、乳歯の虫歯についてご紹介し、さらに虫歯ができやすい箇所や進行段階別の治療方法についてご説明させていただきます。

乳歯は、虫歯になりやすいとされています。お子様は自分で歯磨きを十分にすることが難しく、乳歯を虫歯から守るためには保護者の方の協力が欠かせません。

しかし、実際はどの部分が虫歯になりやすいのか、どうしたらお子様の歯を守れるのか、お悩みの方は少なくありません。

今回は、乳歯の虫歯についてご紹介し、さらに虫歯ができやすい箇所や進行段階別の治療方法についてご説明させていただきます。

乳歯の虫歯の特徴

乳歯は、永久歯と比べると虫歯になりやすいとされています。乳歯の虫歯の特徴を知れば、適切に対応できるようになるかもしれません。

ここでは、乳歯の虫歯の特徴をご説明します。

乳歯は、永久歯と比べると虫歯になりやすいとされています。乳歯の虫歯の特徴を知れば、適切に対応できるようになるかもしれません。

ここでは、乳歯の虫歯の特徴をご説明します。

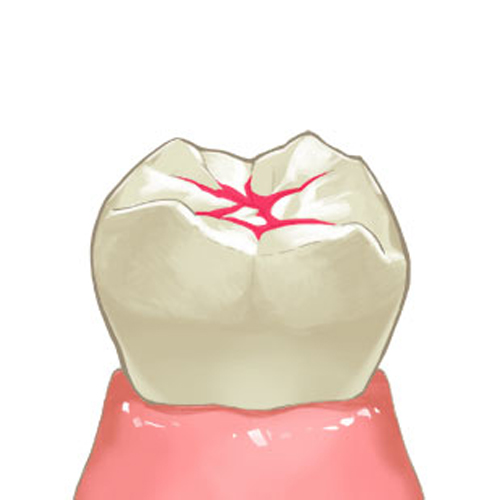

虫歯が進行しやすい

乳歯は酸に弱く、エナメル質が薄いので虫歯の進行が速いです。虫歯の原因はプラークと呼ばれる細菌の塊で、これが歯の表面に付着して酸を出すことで歯が溶け始めます。 乳歯は永久歯よりもエナメル質が薄く、歯質がやわらかいという特徴があります。一度虫歯の酸の影響で歯が溶け始めると、一気に進行しやすいのです。永久歯に影響が出る可能性がある

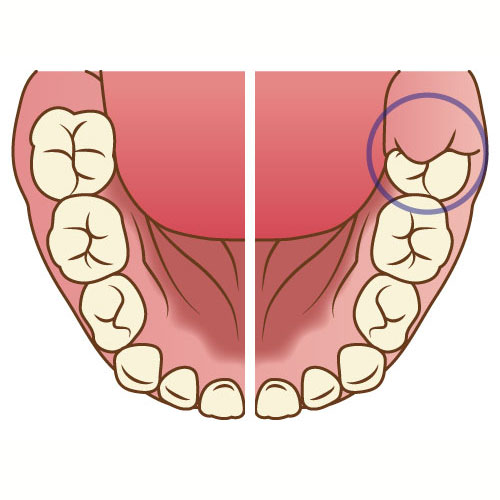

乳歯の虫歯が神経まで到達すると、歯の根の先に膿の袋を作ることがあります。永久歯は乳歯の下で育つので、たまった膿の影響で将来生えてくる永久歯が変形・変色する可能性があります。 さらに、永久歯の生える準備が整っていない時期に、予定よりも早く乳歯が抜ける可能性もあります。年齢で虫歯のできる場所が変わる

0~3歳までの虫歯は上の前歯にできやすく、3歳以降は奥歯にできやすい特徴があります。舌の下に大きな唾液が出るスポットがあるので、唾液の自浄作用によって下の前歯は虫歯ができにくいのも特徴でしょう。 虫歯ができやすい場所は、歯ブラシの当て方を工夫したり補助用具を使用したり、丁寧に磨く必要があります。痛みをあまり感じない

子供は痛みを感じる神経の発達も未熟なので、虫歯の痛みに気付かないことがあります。痛みを感じにくい分、虫歯の発見が遅れることが多いです。気づいた時には重症化しているケースもあるでしょう。 仕上げ磨きの時には、保護者の方がしっかり歯の状態を確認してあげてください。また、歯科医師による定期的な歯科健診にて、虫歯を早期に発見する必要があります。乳歯の虫歯ができやすい箇所

乳歯の虫歯ができやすい場所は、以下の通りです。

乳歯の虫歯ができやすい場所は、以下の通りです。

- 上の前歯の間

- 歯と歯肉の境目

- 奥歯の溝

- 奥歯の間

- 6歳臼歯

乳歯の虫歯の治療方法[進行段階別]

進行段階別にみる、虫歯の治療方法は以下のとおりです。

進行段階別にみる、虫歯の治療方法は以下のとおりです。

ごく初期の虫歯

カルシウムなどが歯から溶け出して、歯の表面が白くなります。この時点ではまだ完全に虫歯にはなっていないので、歯質の回復を期待して様子を見ることが多いです。 歯科医院で行うこととしては、高濃度のフッ素の塗布と、ブラッシング指導が挙げられます。場合によっては、虫歯予防のお薬を歯の溝に詰めて進行抑制を図ります。 虫歯の進行を防ぎながら、歯の状態を改善することを目指します。初期虫歯

歯の表層のエナメル質まで虫歯が進行した状態です。虫歯の部分が黒や黄色っぽくなって、穴や溝ができ始めます。治療では、虫歯の部分を削り、白いプラスチックを詰めます。 エナメル質の虫歯であれば、痛みを感じることは基本的にありません。麻酔を使用しないで治療することがほとんどでしょう。中等度の虫歯

エナメル質の奥の象牙質まで虫歯が進行した状態です。象牙質まで虫歯が進行すると、歯がしみる、痛むなどの症状が出てきます。象牙質はエナメル質よりも歯質が柔らかいため、この後の虫歯の進行速度が早まることも特徴です。 中等度の虫歯の治療は、初期虫歯と同じように白いプラスチックを詰めて行います。必要に応じて、麻酔を使用することもあるでしょう。虫歯の範囲が広い場合は、型取りをして詰め物を作成して装着するケースもあります。神経まで進行した虫歯

虫歯により乳歯に大きな穴が開いた状態では、激しい痛みを感じるので虫歯を認識する子供が多いです。神経が虫歯に侵されているので、根の治療(根管治療)を行う必要があります。根管の中が綺麗になったら、被せ物の型取りをして装着します。 神経まで虫歯が進行するとズキズキと痛んだり、強い口臭を感じたり、冷たいものや温かいものでしみる症状を感じたりします。ほとんど歯がない虫歯

虫歯により歯が溶かされ、根っこのみになった状態です。ここまで進行すると、神経が死んで痛みを感じなくなることもあります。 しかし、虫歯が治ったわけではありません。歯の根の先に膿の袋を作っていたり、歯肉が腫れていたり、食事をする時に噛みにくくなったりする可能性が高いでしょう。 ほとんど歯がない虫歯の場合、永久歯に影響が出る前に抜歯を行う必要があります。さらに、歯の生える順番や時期を考慮して、空間を保つ保隙装置を使用する場合もあります。乳歯の虫歯の治療費用と期間

基本的には、乳歯の虫歯の治療には保険が適用されます。歯の溶け始めの段階であれば、フッ素を塗布やブラッシング指導が主な治療の内容で、費用の目安は1,500〜3,000円程度でしょう。歯質を削ってプラスチックの詰め物をする治療は1,500円〜3,000円程度が目安です。

治療にかかる期間は1日ですが、虫歯の本数が多い場合は数回に分けて治療を行うこともあります。

型取りが必要な場合は、保険適用で2,000円〜1万円程度かかることがあります。治療期間は1〜2週間程度で、通院回数は2回が一般的です。

根管治療を行う場合は5,000円〜1万円程度が目安で、治療期間は1ヶ月程度です。感染した根を繰り返し洗浄してから型取りするので、数回通院しなければなりません。

抜歯が必要な場合は1,000円〜3,000円程度の費用が発生します。抜歯自体は1日で完了しますが、経過観察のために数回通院するケースもあります。

子供の歯科治療は、市町村の医療費助成を受けられることが多いです。市町村により助成金額が異なるので、それぞれの自治体のホームページなどで確認してみましょう。

基本的には、乳歯の虫歯の治療には保険が適用されます。歯の溶け始めの段階であれば、フッ素を塗布やブラッシング指導が主な治療の内容で、費用の目安は1,500〜3,000円程度でしょう。歯質を削ってプラスチックの詰め物をする治療は1,500円〜3,000円程度が目安です。

治療にかかる期間は1日ですが、虫歯の本数が多い場合は数回に分けて治療を行うこともあります。

型取りが必要な場合は、保険適用で2,000円〜1万円程度かかることがあります。治療期間は1〜2週間程度で、通院回数は2回が一般的です。

根管治療を行う場合は5,000円〜1万円程度が目安で、治療期間は1ヶ月程度です。感染した根を繰り返し洗浄してから型取りするので、数回通院しなければなりません。

抜歯が必要な場合は1,000円〜3,000円程度の費用が発生します。抜歯自体は1日で完了しますが、経過観察のために数回通院するケースもあります。

子供の歯科治療は、市町村の医療費助成を受けられることが多いです。市町村により助成金額が異なるので、それぞれの自治体のホームページなどで確認してみましょう。

乳歯の虫歯の放置リスク

乳歯の虫歯治療について解説しましたが「もうすぐ抜けるだろうから無理に治療しなくてもいいのでは」と感じる方もいるでしょう。ここでは、乳歯の虫歯を放置した時のリスクについて解説します。

乳歯の虫歯治療について解説しましたが「もうすぐ抜けるだろうから無理に治療しなくてもいいのでは」と感じる方もいるでしょう。ここでは、乳歯の虫歯を放置した時のリスクについて解説します。

強い痛みが出る

乳歯の虫歯をそのまま放置しておくと、神経まで達した時に急に激しい強い痛みを訴えることがあります。痛みの影響で日常生活に支障が出たり、お食事が取りにくくなったりすることもあります。 乳歯の虫歯はなるべく小さいうちに治療を行いましょう。歯並びに影響が出る

虫歯により乳歯がほとんど無くなると、将来的に歯並びに影響がでる可能性があります。多少個人差はありますが、乳歯から永久歯への生え変わりにはある程度順番があります。 虫歯の影響で歯が生える順番が変わると、歯列不正に繋がることもあるでしょう。また、早期に乳歯を失うと、空いたスペースに隣接する歯が倒れたり移動したりすることもあります。 永久歯列の歯並びが悪くなる可能性があるので、乳歯の虫歯を発見したらなるべく早めに歯科医院を受診しましょう。食べづらくなる

前歯は物を噛みきるために必要な歯で、奥歯は物をすりつぶすために必要な歯です。特に、お子様は、上手に噛んだり飲み込んだりするのが難しい場合が多いです。 乳歯が虫歯になって噛み合わせが悪化すると、さらにお食事がしにくくなる可能性があります。正しい食べ方を習得できなくなる恐れもあるでしょう。 歯科医院での虫歯治療で乳歯の形を修復し、お食事に影響が出ないよう注意しましょう。永久歯に影響が出る

虫歯により乳歯の根の先に膿が溜まっている場合は、後に生えてくる永久歯が変形・変色する可能性があります。膿の影響で永久歯のエナメル質がうまく作られず、形成不全を引き起こすことがあるのです。 乳歯はいずれ抜けますが、永久歯は生涯使用する歯です。永久歯に影響が及ばないように、乳歯の虫歯は早急に治療しておきましょう。まとめ

乳歯の虫歯は、お子様ご本人が気付くのは難しいです。保護者の仕上げ磨きの際に、歯や歯肉のチェックも行ってあげてください。

定期的に歯科医院の検診を受けることも重要です。歯科医師によるお口のチェックや専門的なクリーニングを受け、乳歯の時期からお子様の歯を守っていきましょう。

乳歯の虫歯治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

乳歯の虫歯は、お子様ご本人が気付くのは難しいです。保護者の仕上げ磨きの際に、歯や歯肉のチェックも行ってあげてください。

定期的に歯科医院の検診を受けることも重要です。歯科医師によるお口のチェックや専門的なクリーニングを受け、乳歯の時期からお子様の歯を守っていきましょう。

乳歯の虫歯治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

子どもの歯科検診の重要性!内容や費用と頻度、嫌がる場合の対処法も

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 「虫歯になっても乳歯はいずれ抜ける」「子どもが歯医者を嫌がる」など、歯科医院から遠ざかっていることもあるのではないでしょうか。歯科検診を受けていないと、子どもの歯の発育に影響を及ぼすかもしれません。

特に、乳歯から永久歯へと生え変わる時期は、口内環境が日々変化します。また、永久歯よりも乳歯は虫歯リスクが高いため、定期的に歯科検診を受けることが大切なのです。

この記事では、子どもが歯科検診を受ける3つの重要性や行う内容について解説します。子どもが歯科検診を嫌がる場合の対処法もご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

「虫歯になっても乳歯はいずれ抜ける」「子どもが歯医者を嫌がる」など、歯科医院から遠ざかっていることもあるのではないでしょうか。歯科検診を受けていないと、子どもの歯の発育に影響を及ぼすかもしれません。

特に、乳歯から永久歯へと生え変わる時期は、口内環境が日々変化します。また、永久歯よりも乳歯は虫歯リスクが高いため、定期的に歯科検診を受けることが大切なのです。

この記事では、子どもが歯科検診を受ける3つの重要性や行う内容について解説します。子どもが歯科検診を嫌がる場合の対処法もご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

子どもの歯科検診の重要性

ここでは、子どもの歯科検診の3つの重要性について解説します。

ここでは、子どもの歯科検診の3つの重要性について解説します。

虫歯の早期発見・早期治療ができる

子どもの歯は、大人の歯に比べるとエナメル質が薄くもろいです。そのため、虫歯になりやすい上、虫歯が悪化しやすいのです。 「子どもの歯が虫歯になっても、いつか生え変わるから」と考える方もいるかもしれません。 しかし、子どもの虫歯を放置していると、永久歯に悪影響を及ぼすことがあります。乳歯の歯根まで虫歯菌が達すると歯茎の中の永久歯にまで影響が及び、永久歯の変色や発育不全、歯並びの悪化を招くことがあるのです。 また、虫歯により早期に乳歯を失うと、隣の歯が移動して全体の歯並びが悪化することもあります。 初期段階の虫歯であれば、フッ素の塗布やブラッシング指導などで改善できることもあります。虫歯が悪化すると、麻酔が伴う処置が必要になったり通院回数が増えたりします。初期段階で治療を開始できれば、お子様の負担を減らせるのです。歯並び・噛み合わせをチェックできる

乳歯の歯並びがよくても、永久歯へと生え変わる過程で歯並びや噛み合わせが悪化することがあります。歯並びが悪くなると、見た目が悪くなるだけでなく虫歯や歯周病のリスクが高まります。 そのため、定期的な歯科検診により、歯並び・噛み合わせのトラブルを発見することが大切です。正しいセルフケアを習得できる

子どものうちに正しいセルフケアの方法を身につけることができれば、将来にわたって口内の健康を保てます。 毎日歯磨きをしていても、正しい歯磨きができていなければ意味がありません。歯科検診では正しく磨けているかどうかを確認して、必要に応じてブラッシング指導を行います。子どもの歯科検診は何歳から?

子どもの歯科検診を受診する目安は、生後半年ごろからとされています。個人差がありますが、生後半年ごろから歯が生え始めるためです。

虫歯になるリスクは低いですが、お口の中にトラブルがないか、自宅でのセルフケアが適切かなどをチェックしてもらいましょう。

子どもの歯科検診を受診する目安は、生後半年ごろからとされています。個人差がありますが、生後半年ごろから歯が生え始めるためです。

虫歯になるリスクは低いですが、お口の中にトラブルがないか、自宅でのセルフケアが適切かなどをチェックしてもらいましょう。

子どもの歯科検診ですること

ここでは、子どもの歯科検診の内容を解説します。

ここでは、子どもの歯科検診の内容を解説します。

虫歯のチェック

まずはお口の中を診察し、虫歯の有無をチェックします。初期段階の虫歯であれば特別な治療は必要なく、経過観察で終わる場合もあります。歯並び・噛み合わせのチェック

乳歯から大人の歯へと生え変わる時期は、歯並びも噛み合わせも日々変化します。定期的にチェックを受け、異常がないか確認することが欠かせません。 歯並びや噛み合わせが悪いまま放置していると、虫歯や歯周病のリスクを高めることがあります。定期検診で異常を発見できれば、大がかりな治療が必要なくなることもあるでしょう。レントゲン撮影

目で見えない虫歯やこれから生えてくる永久歯の確認のために、レントゲン撮影を行います。特に、永久歯の生えてくる向きや位置については、レントゲン撮影により診断することが大切です。 また、永久歯の本数も確認できるため、先天性欠損についても早期に診断できます。食生活の指導

子どもの歯の発育や虫歯のリスクは、食生活によって左右されます。例えば、甘いものをよく摂る場合、虫歯のリスクが高まるため注意が必要です。 食事の時間が決まっていない、間食の回数が多いなどの場合、食生活の改善が必要になるでしょう。 また、噛む回数が少ない場合、歯並び・噛み合わせの悪化につながることがあります。食材を大きめに切る、噛み応えのある野菜を摂るなど、食事内容の工夫が必要なケースもあるでしょう。磨き残しのチェックと歯磨き指導

日頃の歯磨きを正しく行えているか、磨き残しのチェックを行います。磨き残しが多いということは、虫歯のリスクが高いということです。 そのため、お子さんの歯磨きの癖に合わせて歯磨き方法の指導を行います。クリーニング

日々の歯磨きでは、歯ブラシの届きにくい箇所に磨き残しができやすいです。そのため、クリーニングを行って、汚れをしっかり除去します。フッ素塗布

クリーニングでお口全体をきれいにした後、フッ素塗布を行います。フッ素には、歯の質を強化し再石灰化を促す効果があります。虫歯菌の繁殖を抑制する効果もあるため、虫歯予防に有効です。子どもの歯科検診の費用と頻度

ここでは、子どもの歯科検診の費用と頻度について解説します。

ここでは、子どもの歯科検診の費用と頻度について解説します。

子どもの歯科検診の費用

子どもの歯科検診の費用は、基本的には保険適用外になります。自費診療は歯科医院によって料金設定が異なりますが、約1,000~5,000円が目安です。 ただし、乳幼児期には、自治体負担により無料で歯科検診を受けられる場合があります。また、診療内容によっては保険適用の場合もあります。 具体的な費用について知りたい場合は、事前に歯科医院に確認するとよいでしょう。子どもの歯科検診の頻度

子どもの歯科検診の頻度は、3~4か月に一度が推奨されています。乳歯から永久歯へと生え変わる時期は、生え変わりがスムーズに行われているか、永久歯の本数などを定期的に確認する必要があるためです。 また、乳歯は永久歯よりも虫歯のリスクが高いため、気付いた時には虫歯がすすんでいることも珍しくありません。何も症状がなくても、3~4か月に一度は、歯科検診を受けましょう。子どもが歯科検診を嫌がる場合の対処法

歯科医院の受診は、大人でも恐怖を感じることがあります。お子様であれば嫌がってしまうこともあるでしょう。

ここでは、子どもが歯科検診を嫌がる場合の対処法について解説します。

歯科医院の受診は、大人でも恐怖を感じることがあります。お子様であれば嫌がってしまうこともあるでしょう。

ここでは、子どもが歯科検診を嫌がる場合の対処法について解説します。

嘘をつかない

「遊びに行く」など、嘘をついて歯科検診に連れていくことはやめましょう。ネガティブなイメージのある歯科医院に嘘をついて連れていくと、歯科医院や保護者の方への不信感につながります。 きちんと「今日は歯科医院に行く」と説明しましょう。お子様の気持ちが落ち着くように話しながら受診してください。午前中に予約する

昼食後に眠くなったり、夕方に機嫌が悪くなったりする乳幼児は非常に多いです。午後に歯科医院を受診すると治療がうまくいかないことがあります。 可能であれば、歯科検診の予約は午前にとるのがよいでしょう。イメージトレーニングを行う

絵本やアニメなどで、歯医者さんはどんなところか、虫歯の治療ではどんなことをするのか、事前に知ってもらいましょう。絵本やアニメでは楽しく歯科医院について説明していることが多く、ネガティブなイメージを持ちにくいです。 仕上げ磨きの際に、口の中を触ったり口を大きく開けてもらったり、練習することも効果的です。小さなことでも褒める

歯科医院を受診しても、お子様の恐怖心によって治療が受けられないということは少なくありません。それでも、診察台に座れた、少しの時間でも口を開けられたなど、頑張ったことを褒めてあげましょう。 治療自体はできなかったとしても、褒められたという成功体験が積み重なれば歯科医院への恐怖心が和らいでいきます。定期的に歯科検診を受ける

子どもが歯科治療を怖がる原因として多いのが「口を開けるのが怖い」「何をされるのかわからない」ということです。小さなころから定期的に歯科検診を受けていれば「歯医者さんは怖くない場所」「定期的に行くところだ」と認識できるでしょう。 虫歯予防の大切さも認識できれば、生涯にわたってお口の健康を守ることにもつながります。まとめ

子どもの歯科検診では、虫歯の有無、歯並び・噛み合わせの確認を行います。乳歯から永久歯へと生え変わる時期は、口内環境が変化しやすいです。トラブルを未然に防ぐためにも、定期的に歯科検診を受けることが大切です。

また、歯科検診でクリーニングや歯磨き指導、フッ素塗布を受けることにより、お口の健康を守れるでしょう。何も症状がなくても、3~4か月に一度は歯科検診を受けてください。

お子様の歯科検診を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

子どもの歯科検診では、虫歯の有無、歯並び・噛み合わせの確認を行います。乳歯から永久歯へと生え変わる時期は、口内環境が変化しやすいです。トラブルを未然に防ぐためにも、定期的に歯科検診を受けることが大切です。

また、歯科検診でクリーニングや歯磨き指導、フッ素塗布を受けることにより、お口の健康を守れるでしょう。何も症状がなくても、3~4か月に一度は歯科検診を受けてください。

お子様の歯科検診を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

子どものむし歯をあなどらないで!

子どもの乳歯がむし歯になっても、いずれ永久歯にはえかわるんだからと心配ない、と思っていませんか? 乳歯のむし歯によって、他の歯までむし歯になったり、あごや永久歯にも影響をおよぼすことがあります。子どものむし歯がおよぼす影響とは、どんなものなのでしょうか。

■子どものむし歯の悪影響

*将来的な歯並びの悪化

むし歯になった乳歯を放置していると、噛み合わせが悪化してしまいます。並び合った乳歯と乳歯は、永久歯が生えてきたときのスペースがあります。むし歯のために乳歯が崩れたり抜けてしまうと、両隣の乳歯が寄ってきて正常なスペースが崩れてしまいます。むし歯によって、永久歯が生えてくる場所に支障が生じ、歯並びが悪化する可能性があります。

*永久歯が正常に成長しない

進行したむし歯は歯の神経まで到達し、歯の根っこに膿が溜まります。乳歯の根の先は歯胚と呼ばれる永久歯の元となる大切な組織があります。ここに膿が到達すると、永久歯の成長が妨げられ、エナメル質形成不全と呼ばれる状態を引き起こします。。エナメル質形成不全となった永久歯はむし歯になりやすいのです。乳歯から永久歯に生え変わったとしても、乳歯の時代のむし歯がずっと影響を与えてしまうのです。

■こんな状態がむし歯をひきおこします

*正しい歯みがきが身についていない

子どもの歯みがきは、自分ではうまく磨けていないことが多いのです。大人による仕上げ磨きを嫌がる子も多いですよね。しかし、ブラッシングが不十分な状態が続くと、歯の表面に細菌の塊であるプラークが付着します。プラークには多くのむし歯菌が繁殖しています。歯みがきが上手にできていないと、むし歯のリスクが高くなります。乳歯・生えたての永久歯は歯の質が強くなく、むし歯になってしまったらあっという間に進行します。

*だらだら食いが習慣になってしまっている

なにか食べると、お口の中は酸性に傾きます。酸にさらされると歯は溶けてしまいます。これを「脱灰」といいます。酸性に傾いたお口の中は、唾液のもつ酸を中和する働きにより、溶け出した歯の表面を修復します。これを「再石灰化」といいます。健康なお口の中は、「脱灰」と「再石灰化」を繰り返しているのです。ところが、食事の時間が不規則だったり、だらだらとお菓子や甘い飲み物をとったりしていると、お口の中は「再石灰化」をするひまがありません。これは大人も同じです。「脱灰」が続くと、歯は修復されずむし歯の原因となってしまうのです。

*むし歯菌や歯周病菌は周りの大人から感染します

生まれたての赤ちゃんのお口の中には、むし歯の原因菌も歯周病菌も存在しません。ご両親やおじいじゃん、おばあちゃん、周りの大人の唾液から感染するのです。離乳食が食べられるようになると、ついご自分の箸やスプーンを使って食べさせてしまうことがあるかもしれません。スキンシップの際に唾液が子どもの口の中にはいってしまうこともあるかもしれません。

しかし、これがむし歯菌や歯周病菌の感染の原因となってしまうのです。2歳半くらいまでの間に、むし歯菌に触れる機会が少なかった子どもは歯が丈夫に成長しむし歯になりにくい傾向があります。口移しをしない、大人の使うスプーンは使わないといった注意のほかに、周りの大人も自分の口腔内を清潔に保つことが大切です。

■むし歯になりやすい歯

大人であれ子どもであれ、もってうまれた歯の質や唾液の質が、むし歯になりやすい特徴の方もいます。歯の表面のエナメル質が先天的に弱いと、むし歯になりやすいですね。唾液の分泌が少ない人や酸性に傾いたお口の中を中性に戻していく作用が弱い人も注意が必要です。

子どもの乳歯や生えたばかりの永久歯は、大人と比較して歯の質は強くありません。むし歯になったら進行が早いことも特徴です。

■小児歯科を受診したほうがいいとき

*歯の変色

初期のむし歯は歯の表面が白く濁ったように変色します。この段階なら、歯を削らずにフッ素を塗って歯を強くすることによって治療できる可能性があります。茶色や黒に変色しているケースも要注意です。見た目は小さな変色でも、歯の中では大きく虫歯が進行しているケースもあります。ただ、着色汚れの可能性もあります。判断はむずかしいかと思いますので、気になることがあったら小児歯科に連れて行ってあげてください。

*歯の表面に穴が開いている

歯の表面に穴が開いているのは、歯の表面のエナメル質が溶けている状態で、むし歯の可能性が高いです。乳歯や生えたばかりの子どもの永久歯は、歯の質が弱くむし歯の進行が早いのです。歯の表面に穴があいているのに気づいたら、早めに小児歯科を受診しましょう。

■家庭でできる子どものむし歯予防

*食習慣の見直し

食事の時間が不規則だったり、だらだらと甘いものや甘いジュースを飲むのはお口の健康によくありません。酸性に傾いたお口の中が中性にもどるひまがなく、お口の中の酸は歯の表面をむしばんでいきます。食事やおやつの時間を決める、糖質の多いものは控えめにするなどの工夫をしてお口の中をさわやかに保ってあげてください。

*正しい歯みがきを習慣づける

歯歯みがきで、歯の表面のプラークをしっかり落とすことが大切です。小学校3〜4年生くらいまでは、仕上げ磨きを手伝ってあげたほうがいいかもしれません。1日1回の仕上げ磨きで、食べカスやプラークをしっかり取り除いてあげてください。

■歯科クリニックで行う子どものむし歯予防

*定期的なフッ素塗布

フッ素を歯に塗布することは初期のむし歯にも予防にも有効です。フッ素は歯の表面のエナメル質を強くし、むし歯菌の出す酸に溶けにくくします。むし歯の早い段階でしたら、フッ素による溶けたエナメル質の再石灰化を促す作用で修復されることがあります。またフッ素自体が抗菌力があり、予防にもつながります。

歯の形が複雑な場合など、お子さまの歯磨きがうまくいかないとお悩みの場合は、定期的なフッ素塗布がむし歯予防に最適です。

*シーラント

シーラントはむし歯ができやすい奥歯の溝などをプラスチックで埋めてしまう予防治療です。生えてきたばかりのお子さまの歯は、柔らかく他の歯と揃っていないため歯磨きが行き届きにくく、むし歯になりやすいのです。シーラントは乳歯にも適用できます。また生えてきたばかりの大切な永久歯が早い段階でむし歯にならないよう、予防的な措置としてお勧めいたします。

*歯みがき・食事習慣のアドバイス

お子さまのお口の状態にあわせた歯みがき指導もおこなっています。歯並び、磨き癖などから、歯ブラシの毛先の届かないところがないように、おひとりおひとりにあわせてアドバイスさせていただきます。また、食習慣は歯みがきと同じくらい口内の環境に関わります。むし歯リスクの高い食習慣がないか、ご相談にのらせていただきます。

子どもの歯、乳歯と生えたての永久歯の特徴は、歯の質が弱くむし歯の進行が早い点です。乳歯だから生え変わるからと軽くみないことが大切です。将来的にじょうぶで健康な歯と歯並びがお子さまのものとなるように、ご家庭でできるケアと歯科医院で行うケアを組み合わせて、お子さまの歯とお口の健康を守っていきましょう。

詳しく読む →

お子さまの歯を守る「シーラント処置」

乳歯の時期が終わり、大人の歯がはえてきたばかりのお子さまの歯は、未熟でむし歯になりやすいのです。積極的に予防を考えてあげましょう。今回は「シーラント処置」についてご紹介します。

■6歳臼歯

乳歯のさらに奥に、新しく生えてくる永久歯は、大人になってもずっとおつきあいすることになる大事な歯です。生え変わることはありません。これを第一大臼歯といいます。

第一大臼歯は乳歯から永久歯への生え変わりの軸となる重要な歯で、永久歯の中で最も大きく、最も噛む力の大きな歯です。歯並びや咬み合せの中心ともなります。一生おつきあいしていく歯が6歳の頃に生えてくるんですね。6歳ごろに生えてくるので、6歳臼歯と呼ばれています。早い子では、4歳半ころから生え始め、6歳のお子さまの約半数が生えています。

■6歳臼歯がむし歯になりやすいわけ

*歯質が未熟

歯は唾液の中のカルシウムなどを吸収して徐々に強くなっていきます。しかし、生えたばかりの歯の表面は未完成で弱いため虫歯の進行も早いのです。

*磨きにくい

6歳臼歯は、生えるスピードがゆっくりなので、乳歯より一段低いため、歯ブラシが届きにくいのです。また乳歯にくらべて噛み合わせの面の凹凸が大きく、磨き残してしまうことがおこりがちです。

*生えてから2~4年間がむし歯になりやすい

生えてきたばかりのこの奥歯は、噛める高さになるまでは 1 年程かかります。生えたての歯は歯質が未熟なため2~4年間が最もむし歯になりやすい時期になります。

この溝の部分埋める処置(シーラント)をするとかなりの確率でむし歯を予防することができます。

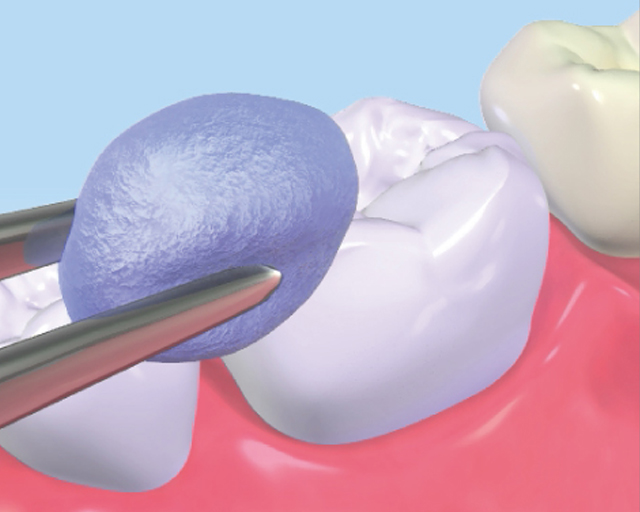

■シーラント処置とは

新しく生えてきた大人の歯、6歳臼歯は、生えて間もない時期には石灰化が不十分で歯自体が柔らかかったり、高さがそろわず歯みがきがしにくい特徴があります。また6歳臼歯には乳歯にはない深い溝があります。ここは食べかすや菌がたまりやすく、歯ブラシが届かないとむし歯になってしまうのです。

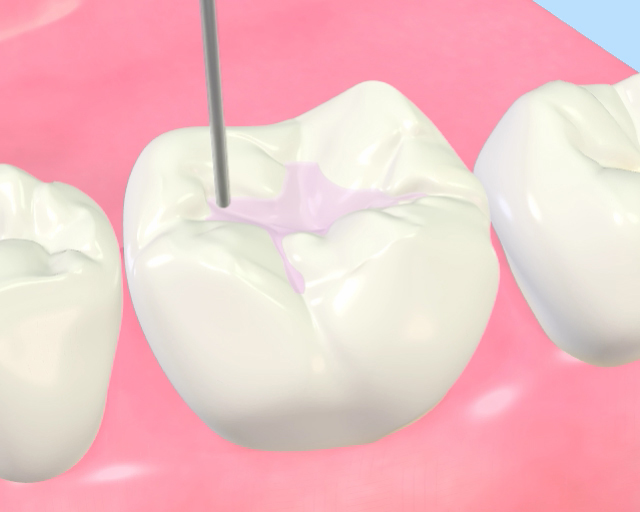

シーラント処置は、虫歯になりやすい奥歯の溝を、接着力のあるプラスチックの樹脂で埋めてしまう方法です。シーラントの中にはフッ素が入っていて、徐々に歯の中に浸透する様な仕組みになっています。シーラントは歯を削る治療ではないため、痛みがありません。フッ素塗布と並んで、お子さまのむし歯予防に選択されることの多い方法です。

■シーラントの手順

2.リン酸エッチング

エッチングという酸処理を行います。リン酸という酸でエナメル質や象牙質をざらざらにして、歯質の表面にシーラント剤をしっかりと接着させることが目的です。

歯を削るの!? とびっくりされてしまうかもしれませんが、数時間から数日で、再石灰化により回復できる範囲の処置ですのでご安心ください。

3.シーラント材を流し込みます

細いノズルを使用して、シーラント剤を慎重に塗布していきます。

足りなくてもいけませんが、溝の外にあふれてしまうようでは噛んだときに咬み合わせがおかしくなるので、多すぎてもいけません。あふれてしまった場合は固まる前にしっかりふき取ります。

4.光をあててシーラントを硬化させる

シーラント剤を塗布したらすぐに、光照射を行いシーラントを硬化させます。光を当てたあとは、短い針のような器具を使ってシーラントがしっかり固まっているかチェックをします。

しっかりついていなかったり、はがれてしまっていたら、再度シーラントを塗布して光を照射します。またシーラント剤が多すぎたりした場合は、ていねいに削り落として調整します。

5.シーラント完成

これでシーラント処置は完了です!

言葉でご説明するとたいへんなことのようですが、むし歯の治療のように歯を削るわけではないので痛みもなく、お子さまでも負担にならない短時間で処置は完了いたします。

■シーラントの効果

歯の溝が滑らかになり、歯垢や食べ物がつきにくくなり、歯磨きが容易にできるようになります。溝に食べかすなどが付着するのを防ぐことで、むし歯の発生を予防できます。むし歯の発生率を60%程度まで減少させてくれると報告されています。

またシーラントにはフッ素が含まれているため、歯の表面を強化してくれる効果もあります。

■シーラントの耐久性

シーラントは、破損などがなければ数年は持つことが多いです。しかし、シーラントそのものは強固なわけではないので、奥歯で硬い物を噛んだ時に割れてしまうこともあります。シーラントが取れてしまった場合は放置しないで、すぐに新しいシーラント処置をさせていただきたいです。中途半端に残っていると反対に虫歯になりやすくなることがあるからです。

■シーラントの費用

シーラント処置は保険の範囲内で行える予防処置です。乳歯にも適用できます。

■シーラント処置を行う時期

お子さまの口腔内の状態によって、シーラントをすすめしたい場合も、必要がない場合もありますが、時期としては、歯が生えてきた頃に処置をするのをご検討ください。

乳歯が生えてくる3~4歳頃、今回ご紹介した6歳臼歯、奥歯の永久歯が生えてくる5~6歳頃、むし歯になりやすい12歳臼歯が生えてくる12歳頃を目安としてみてください。

■シーラント処置を行うときのポイント

*積極的な予防

一生つきあう永久歯が生えてきたころには、積極的な予防をおすすめします。むし歯が進行してしまうと、歯を削ることになってしまうことがほとんどです。シーラント処置で、お子さまのまだやわらかい歯をむし歯から守ることができます。

*歯みがきは怠りなく

ただ注意していただきたいのは、シーラントをしたからといって虫歯にならないわけではないという点です。シーラントをしても、毎日のブラッシングは、とても重要です。お子さまの歯みがきの仕上げ磨きや、きちんと歯ブラシの毛先が奥歯まで届いているか、見てあげてくださいね。

*定期検診を受けてください

また、定期検診を受けることを習慣としていただきたいのです。シーラントした部分の歯の表面は見えにくく、むし歯になってしまうと見た目だけでは気づかず、むし歯が進行してしまうということもあり得るのです。

*メインテナンスの考えをお持ちください

シーラント治療は樹脂を流して固めているだけなので、通常の詰め物より取れやすくなっています。粘着性の高いガムやキャラメルを食べた際や、強く噛んだり、歯ぎしりでも外れてしまう事があります。その場合は、あらためてシーラント処置をすることをおすすめします。中途半端にとれてしまうと、その隙間に食べかすがつきやすくくなりむし歯の原因になってしまうかもしれませんから。

永久歯は生え変わりません。お子さまを一生支えることになる歯を、生えてきたそのときから守ってあげてください。

詳しく読む →

木更津市の1歳6か月児健康診査

1月18日(水)は、木更津市の1歳6か月児健康診査が木更津市役所朝日庁舎で行われ、木更津きらら歯科からも医師がうかがいました。歯科健診では、お子さまの生えてきている歯の数やむし歯の有無などをチェックします。

■1歳半頃の咀嚼機能

この頃のお子さまは、一人で歩けるようになり、ことばが出始めるなど心身ともに大きく成長します。食に関しても、離乳食から幼児食にうつっていきます。でもまだまだ、大人と同じ食事を、というわけにはいかないですね。

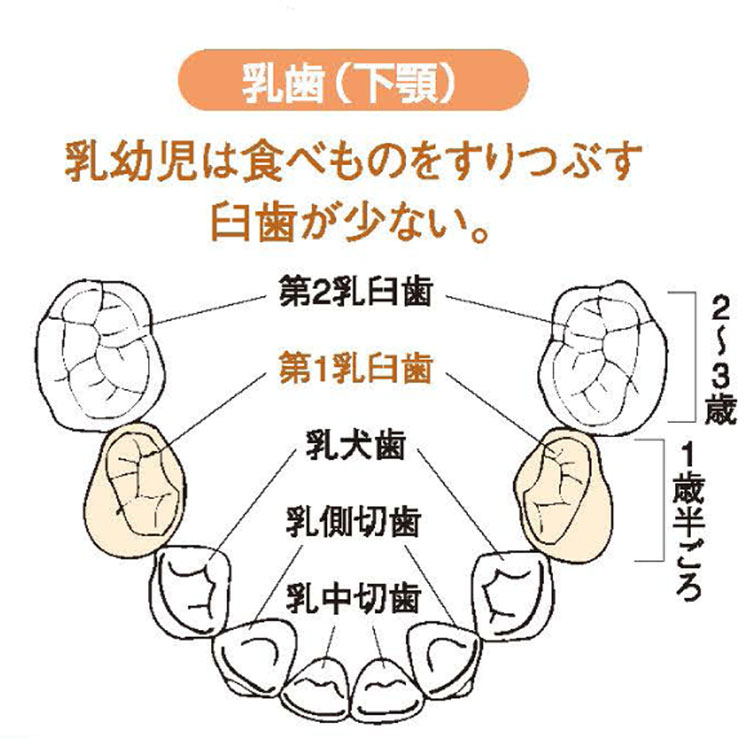

■離乳の完了~幼児期前半の歯食べ期

1歳~3歳頃は、乳臼歯が生えてくる時期です。本格的に噛んで食べることができるようになりますが、噛む力はまだ発達途上。硬めのものを嚙み切ったり噛み砕いたりすることができない子どもも多いのです。

本格的に噛んで食べることができるようになるのは、乳歯の奥歯(乳臼歯)の生えるころです。この時期には、食べ物の感触や噛み具合、飲み込み具合、堅さの感覚をたくさん体験することで、ふさわしい食べ方を身に着けていきます。

離乳食は少し弾力があって簡単にかみ切れるのが基本です。堅すぎると、味が嫌いなわけではないのに、食べられないということになってしまい、好き嫌いにつながってしまうこともあります。

十分に噛むことができるようになるのは、第2乳臼歯が生えそろい乳歯列が完成する、2、3歳ころ。それまでは左右1対の乳臼歯しかありませんので、充分にかむことはできないのです。

■咀嚼機能の発達を促す

歯の生えてくる段階によって、食べ方も変わってきます。この時期のお子さまは様々な体験を吸収していきます。いろいろな食材を体験させてあげたいところです。

*咀嚼機能発達の支援

- 上下の前歯が生えてきたら、前歯を使って噛み取らせてみる

- 上下の奥歯が生えてきたら、硬い・繊維に富んだ食物を食べさせ始める

- 早食い・過食にならないように、ゆっくり噛んで、満足感が得られるような食べさせ方をする

*食べ方の支援

- 手づかみ食べで、いろいろな色や形、温度、かたさ、味、におい、食感の食材を体験させる

- スプーン・フォークを使い始めてみよう

- 唇を閉じたままの咀嚼を促そう

1歳半くらいのお子さまは、成長・発達が著しくいろんなことができるようになります。健診は、お子さんの心身の健康状態や成長・発達を確認する大切な機会です。1歳半健診では、小児科・歯科医師がお子さまの健康状態を診察し、保健師・栄養士・歯科衛生士がお子さの成長に関するご相談に応じます。ぜひ受診してください。

詳しく読む →

妊娠と歯周病

歯周病治療を必要とする妊婦さんのお話をご紹介します。総合医療センターの産婦人科を舞台にした「コウノドリ」というマンガのエピソードです。

妊娠中の白鳥さんは、不安なことばかり。からだを冷やしてはいけないと脱水症状を起こすほど着込んだり、迷信に惑わされたり、そのたびに担当の四宮先生に叱られます。

一見冷たいけれど、患者さんをよく見ている四宮先生、テレビドラマでは星野 源さんが演じられていたのを覚えておいでの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ある日、白鳥さんは四宮先生に訴えます。

「あの 四宮先生・・・・」

「まだ何か?」

「歯が痛いんです」

「歯?」

「はい奥歯が・・・ 全体的に歯が浮いてる感じなんです」

「白鳥さん ここ産科 歯が痛いなら歯医者に行ってください」

「でも…妊娠中は歯の治療なんてできませんよね?」

「逆ですよ

妊娠中こそきちんとした歯の治療やケアが必要です」

「でも薬とか麻酔ってだめですよね?」

妊娠中に歯の治療に行くべきか迷うのはそこですよね。

「妊娠中でも使用できる薬・・・

痛み止めや抗生物質もあります

局所麻酔も通常料の使用なら影響はないです

汗をかきながら白湯を飲むのもけっこうですが・・・

最優先はまず歯の治療でしょ」

「・・・」

そう言われても、妊娠中に歯の治療をしていいものか、不安そうな白鳥さん。自宅で夫さんと話します。

「でも産科の医者が行けって言うなら歯医者に行けば?」

「でもやっぱり薬とか麻酔とかイヤだな~ 何かあったらこわいもん」

「まあ・・・ それもわかるけどさ」

「さっきお婆ちゃんに電話したら 歯にこれ塗ればだいじょうぶだって!」

ガサゴソ

「どれどれ やめとけって塩は・・・」

白鳥さんは、どうしても歯医者に行く気持ちになれません。ついに病院の廊下で、頬を腫れあがらせてうずくまってしまいます。そしてまた四宮先生に叱られることに・・・。

「なんで行かなかったんです? 歯医者・・・」

「・・・」

「さらに頬っぺたがパンパンですよ」

「さらに・・・ やっぱり塩でマッサージすればよかったんですかね?」

「歯医者に行けばよかったんですよ」

「妊娠中はやっぱり赤ちゃんのために治療はしたくないんです」

ご不安な気持ちはわかります。そういうときは、ぜひ医師の意見も聞いてみてください。

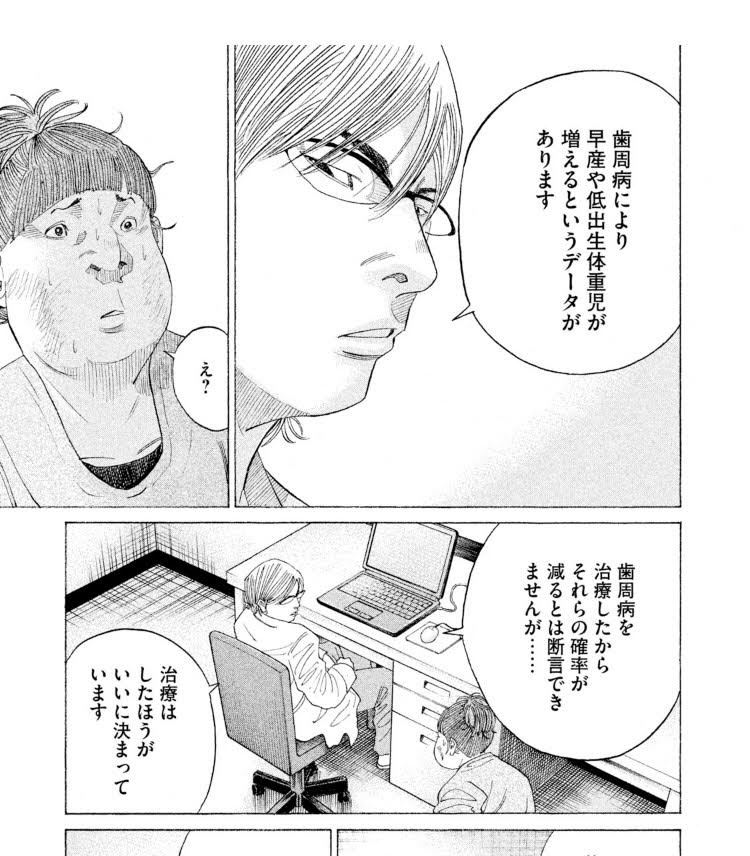

「赤ちゃんのためでもあるんですけどね・・・

歯周病により早産や低出生体重児が増えるというデータがあります」

「え?」

「歯周病を治療したからそれらの確率が減るとは断言できませんが・・・ 治療はしたほうがいいに決まっています」

「でもこんなの歯の状態は・・・ 妊娠してからなんです」

クールに熱く、歯周病の危険性について語る四宮先生。

「まず妊娠中は唾液の分泌が減ります

つわりのときなどは歯磨きもままならないコトもあります

口腔内は酸性になり 虫歯も進行しやすい

女性ホルモンの増加により・・・

歯周病原細菌が増殖しやすくなるんです

妊娠前の歯の治療は当然ですが

妊娠中こそ定期的な検診を受けてください

治療は妊娠初期や出産間近は避けた15週から32週

遅くても35週までには受けた方がいいです

歯周病原細菌は腫れた歯肉から容易に血管に侵入し・・・・

全身疾患につながることもあります

ですから歯の状態に緊急性があれば・・・

週数を問わす治療することも必要です」

そんなたいへんなことなんだ・・・ 白鳥さんは観念して歯医者に行く決心をします。

「それじゃあ明日 歯医者に・・・」

「今日行ってください」

「イヤ 今日はちょっと・・・」

ピクピク 怒りで震える四宮先生

「もちろん今日でしょ・・・」

「それと白鳥さん」

「はっ はい・・・」

「歯医者での仰向けの姿勢は・・・・ 気分が悪くなるかもしれないのでお気をつけて」

「・・・・」

妊娠中の方に起こるリスクを描いた白鳥さんのエピソードでした。妊娠中の方が必要以上にご不安になることのないように、少しコミカルに描かれています。

もちろん、患者さまと赤ちゃんの状態は患者さまおひとりおひとり異なります。できたら妊娠がわかる前に治療しておいたほうがいいですよ。妊娠中でも歯周病治療を急いだほうがいい場合もあるのです。妊娠中の方は、どうかおからだを大切に、歯の治療のことも頭にいれておいていただけると嬉しいです。

木更津市では、妊婦歯科健康診査を無料で受けることができます。木更津きらら歯科は妊婦歯科検診の指定医療機関です。妊娠がわかったら妊婦歯科検診を受けましょう。母子健康手帳別冊に、受診票がはいっていますので予約のうえぜひ活用してください。

コウノドリ

鈴ノ木ユウ先生

出版社:講談社

2016年、第40回講談社漫画賞・一般部門受賞

白鳥さんのエピソードは11巻に収録!

詳しく読む →

歯科医師は子どもたちのお口の発達をサポートします

歯科医師はお口を通してお子さまの成長のお手伝いをいたします。乳幼児期から口腔機能が健全に発達していくことはその後の学童期、青年期、壮年期、そして高齢期になってからの全身の健康維持することにも大変重要です。

食べること、会話をすること、笑顔で気持ちを表すこと、これらはどれもお口に関係しています。でも子どもたちの成長は千差万別。皆が同じように発達していくわけではありません。おっぱいの飲み方が上手だったりうまくいかなかったり、好き嫌いが激しかったり、言葉が早い子もなかなかしゃべり出さない子もいます。子育て中はなぜどうしてと思うことがたくさんありますよね。そのような時に歯科医が力になれることがあるかもしれません。

■口腔機能の発達

口腔機能の発達はお母さんのおなかの中にいる時から始まり、赤ちゃんのお誕生から、学童期まで続いていきます。

乳幼児期は食べる機能の基本を学ぶとても大切な時期です。食べるためには上手にお口が動き、噛むための歯が生えて食べ方を覚えていく必要があります。よく噛んで食べるためにはお口の動きの発達とともに噛むための歯が生えていてしっかり噛み合わせができていることが大切です。

■飲み物を飲むときに舌が出てしまう

幼児期の子どもの場合、おっぱいを飲んでいる時期の飲み方が残っていることがあります。舌を前の方に出して、上あごと下でおっぱいを挟み込む飲み込み方です。乳児型嚥下、舌突出型嚥下と言いますが、この飲み込み方がずっと続くと開咬(かいこう)といって、上下の前歯の間に隙間ができてしまう噛み合わせの問題となることがあります。早めに対応していくようにしましょう。

■お子さまが食べるのが遅いと感じたら

子どもは大人に比べて筋肉の力も弱いので薄っぺらくて筋のある食べ物は難しいかもしれません。無理に頑張って食べさせることが続いて、丸呑みの癖がついてしまうのはよくありません。また食事への集中力や食べ物の好み、食べる姿勢、動作などさまざまなことが関係しています。早食いは肥満や窒息などのリスクを高めるという側面もありますので、体重が減るといった心配なことがなければお子さまのペースを見守ってあげましょう。

食べる機能のことを摂食嚥下機能、お話する機能のことを言語機能と言います。これらの機能は、お子さま本人の持てる力と、ご家族をはじめとした周りの環境からの働きかけによって成長していきます。お子さまの将来のために、口腔機能の発達にしっかり目を向けてあげましょう。お子さまのお口の状態やお口の機能に関わることで、気になることがありましたら、歯科医師にぜひいちどご相談ください。

詳しく読む →

乳歯が抜けるとき

子供の歯(乳歯)が大人の歯(永久歯)に生え変わりはじめるのは、6歳くらいから。下の前歯がぐらぐらしはじめることが多いようです。昔のおまじないでは、抜けた乳歯の下の歯は屋根に、上の歯は縁の下に投げると、次に生えてくる大人の歯が、上の歯は下へまっすぐに、下の歯は上に向かってまっすぐに生えると言われていました。現代では、可愛いケースで保管するご家庭も多いかもしれません。

■乳歯は無理に抜かないで

子供の乳歯が抜けて永久歯に生え変わる時期は、あごの成長の度合いなどにより個人差があります。乳歯が抜けるころには、大人の歯が顔をだそうともう準備しています。乳歯の下に埋まっている永久歯の準備ができて、自然に出ようとすると、乳歯の歯根が溶け始めます。

グラグラしている段階では、乳歯の歯根があごの骨(歯槽骨)の中でまだ一部つながっているので、無理に抜こうとしないでください。乳歯が途中で折れると永久歯の生えるスペースがなくなり、横から生えてきたりして歯並びに影響を及ぼします。お子さまはつい舌でさわってしまうかもしれません。「さわらないで、大事にね」と教えてあげてください。

生え変わる準備ができると、乳歯は食べ物を噛んだり歯みがきをしているときに自然とぽろっと抜けます。自分の歯がぽろっと抜けて、血がでたりもするので、お子さんはびっくりするかもしれません。

■こんなときは歯科に相談を

乳歯が抜けない、永久歯が生えてこないといったときには、なにか理由があるのかもしれません。お子さまの将来のお口の健康のためになにができるか見ていきましょう。

◇乳歯が抜けず永久歯に生え変わるようすがない

一般的な歯の生え変わりの時期を過ぎても乳歯が抜けない状態を、「大人乳歯」と呼びます。永久歯が作られていない可能性も考えられます。歯科で検査を受け医師に相談してみましょう。

◇乳歯が抜けていないに永久歯が先に生えてきた

乳歯が抜けていないのに永久歯が生えてくることがあります。こちらも歯科にご相談することをおすすめします。永久歯の生え方に影響し、歯並びが悪くなる可能性があります。

◇乳歯が抜けたのに永久歯が生えてこない

乳歯が抜けてからあまりにも長い間永久歯が生えてこなかったり、反対側の歯は生えているのに、というような症状は、もともと永久歯がもともとない、ということも考えられます。永久歯が生えるまでには3ヶ月〜1年ぐらいかかる場合もありますが、放っておかずに医師に相談されることをおすすめします。

女優の菅野美穂さんが、ずっと残っている乳歯をお持ちで100歳まで大事にしたいとおっしゃっていたことがあります。個人差があり様々なケースがありますので、お子様の歯の状態に不安があったら歯科医師にご相談ください。

ヨーロッパでは抜けた乳歯を枕元に置いて眠ると、トゥースフェアリーという妖精がやってきて、コインと交換してくれるという風習があるのだそうです。「きれいな乳歯」というのがポイントです。歯みがきをきちんとしていない子供のところに、妖精はきてくれないのでした。子供も大人もきちんと歯みがきしましょうね。

詳しく読む →

赤ちゃんの夜泣きとロイテリ菌

赤ちゃんの夜泣きと便秘にはロイテリ菌サプリが効きめがあります! 当院スタッフの家族で、1週間で夜泣きがなくなった子がいます。騙されたと思って使ってみてと言っておすすめし、その効果にびっくりされることが多々ありました。

■夜泣きの原因は、腸内フローラのアンバランス

赤ちゃんが夜中に目を覚まし、原因があるわけでもないようなのに泣き続けることを夜泣きといいますね。消化に関する腹痛が原因となっているのではという見方があります。お腹がふくらんで緊張し、足をまげてお腹につけている姿が見られませんか? 背中をとんとんしてあげると少し落ち着くのは、排ガスによる効果かもしれません。

夜泣きの原因は、腸内細菌叢(さいきんそう)、腸内フローラのアンバランスではないかという研究が海外を中心に進んでいます。夜泣きの対策として、腸内フローラのバランスを誘導するサプリメントが効果があるという報告がされています。

■夜泣き、便秘にも効くロイテリ菌サプリ

写真は2017年に開催された第64回日本小児保健協会学術集会の、兵庫医科大学小児科学講座 服部益治先生の発表より引用させていただきました。

夜泣き(コリック・乳児臍疝痛)をする赤ちゃんに、腸内フローラを整える乳酸菌の中でも、ロイテリ菌のサプリメントを与えたところ,28日後に泣いている時間が74%減少したことが報告されたそうです。その後も,様々な臨床研究でもロイテリ菌の効果が報告されているということ。また,便秘の改善においてもロイテリ菌の効果があるということです。さらに口腔内菌質の改善(歯肉炎)や口臭対策,ピロリ菌の除菌・制菌とその効果は幅広く確認されています。

ロイテリ菌は本来母乳に含まれている菌なのですが,現代のお母さんの母乳内で減少している可能性があり、このサプリメントが栄養補助食品としても評価が上がっているそうです。

■腸内フローラを整えて免疫力アップ

腸管では、からだの免疫組織の実に50%以上が働いています。免疫力アップに重要なのは、腸内細菌の状態なんです。腸の壁には、菌の花畑のように身体の調子を健やかに整える善玉菌、身体全体に悪い影響をおよぼしてしまう悪玉菌、善玉菌になったり悪玉菌になったりする日和見菌といった菌が、何百兆も生息しています。この菌の花畑が、善玉菌がよく働き悪玉菌が働きをひそめる、そのバランスが免疫機能、ひいては健康や美容にとても大切なのです。免疫機能がきちんと働いていれば歯周病予防にもなりますよ。

■母乳・口腔由来の乳酸菌、ロイテリ菌サプリ

当院では、トローチ錠のサプリでロイテリ菌をとりいれることのできる、大人向け「L.ロイテリ菌プロデンティス株」、お子様向け「Bio Gaia チャイルドヘルス30錠」を取り扱っております。ご興味のある方はぜひご来院の際にお声掛けください。

詳しく読む →

木更津市の3歳児歯科健診と2歳児歯科健診

2月4日(金)は木更津市の3歳児健診が、木更津市役所朝日庁舎 別棟「健診室」で行われました。木更津きらら歯科からも、歯科医師がうかがってまいりました。

■1歳半健診と3歳児健診の違い

1歳半健診と3歳児健診では、調べる内容はほぼ同じですが、目的が少し異なってきます。生まれたばかりの赤ちゃんにはむし歯菌はいないので、乳歯が生え始めたばかりのお子さんのためには予防のお話が中心になります。

3歳になったお子さんは、20本の乳歯が生えそろっていることが多いようです。またお子さんの環境により食生活や食習慣、歯みがきなどの習慣が定着しつつあり、生活習慣による偏りががあれば明らかになってくる時期でもあります。3歳児健診ではお子さまの口腔内の発育や健康状態を確認します。予防のほかに、むし歯を発見し、早期の治療をおすすめしたり、お口の中の健康によくない環境や習慣があったらあらためるためのご相談にのらせていただいたりもします。

*3歳児歯科健診で調べること

- 生活リズム・生活習慣による影響が適切か

- 乳歯がどの程度生えそろっているか

- 歯が健康的な形態か

- 歯の数

- プラークがついていないか

- むし歯がないか

- 歯列や噛み合わせに問題はないか

- お口の中の粘膜に異常はないか

- 指しゃぶりなど、口腔習癖の確認

むし歯だけではなく、食べることやお口の機能にまつわることなど、普段のお子さまの様子で気になることががあれば、こういった機会にぜひご相談ください。

■木更津市の2歳児歯科健診

木更津市では、無料で歯科健診が受けられる「2歳児歯科健康診査」も実施しています。

1歳半健診から3歳にかけて、健診でむし歯があるお子さんは8倍以上。自分でものを食べることができるようになり、なんでもやってみたい時期なので、むし歯の心配もふえてしまうんです。

対象は2歳6か月~3歳未満のお子さまです。決まった日はなく、木更津市内の協力歯科医療機関で予約をとって診療を受けていただくことができます。木更津きらら歯科は、木更津市の2歳児歯科健康診査協力歯科医療機関です。

*2歳児歯科健診で調べること

- お口の健康チェック(むし歯、歯肉炎、歯の汚れ、かみ合わせ)

- フッ素塗布

- 歯みがき指導

- 健診結果をその場でお知らせし、母子健康手帳の「2歳児健康診査」のページに貼付

むし歯になってからではなく、健診で歯医者さん体験をしてもらうと、お子さんは歯医者さんはこわいところではなく、ほめられたり楽しい気分にさせてくれたりするところ、と感じてくれます。歯医者がこわいところではなく、健康のパートナーと思ってもらえたら、その後の予防や治療にも役にたちます。

木更津きらら歯科は、地域のみなさんの健康をお守りするために、がんばります!

詳しく読む →

妊娠中の口腔ケア

妊娠中のお母さんのお口の中の健康は、赤ちゃんの健康にとっても大切です。木更津市では、妊婦歯科健康診査を無料で受けることができます。木更津きらら歯科は妊婦歯科検診の指定医療機関です。妊娠がわかったら妊婦歯科検診を受けましょう。母子健康手帳別冊に、受診票がはいっていますので予約のうえぜひ活用してください。

■赤ちゃんの歯は妊娠中にできはじめています

赤ちゃんの乳歯となる歯の芽(歯胚)は、胎生7週ころからもうできはじめます。4カ月の後半にはカルシウムやリンが固まって乳歯が形成されてきます。永久歯の歯胚は、4~5カ月くらいにできはじめます。お母さんの食べるものが、赤ちゃんの歯や骨やからだを作っていくんですね。

*赤ちゃんの歯をつくるために必要な栄養素

カルシウム、リン、タンパク質、ビタミンA・C・Dなどがあげられますが、これを食べればいいというものではなく、バランスのよい食事が大切です。偏りなく栄養のあるものを食べていれば、神経質にならなくてもだいじょうぶ。

■妊娠中の歯みがき

つわり時には歯みがきがつらいこともありますよね。妊娠中の歯みがきはヘッドの小さい歯ブラシを使い、舌にあてないように小刻みに動かすことがコツです。前かがみになると嘔吐感を避けやすくなります。

*キシリトールやデンタルリンスを活用する

どうしてもつらいときは、キシリトールのガムやタブレット、洗口剤を利用して、お口の中を清潔に保ちましょう。

*酸っぱいものに注意

酸っぱいものが食べたいときには、ご注意ください。お口の中が酸性に傾く時間が長く続くとむし歯になりやすくなってしまいます。

■妊娠中はむし歯、歯周病になりやすい

妊娠中の妊娠中は、むし歯や歯周病になりやすく、進行もしやすい状態にあります。女性ホルモンが急激に増加し、食事回数が増えたり寝不足気味になったりと生活のリズムが乱れ、唾液の分泌量も減ってしまうからです。

■歯周病は早産、低体重児出産の原因になることがあります

歯周病は全身の健康にかかわる病気です。歯ぐきの炎症を起こすだけではありません。歯周病菌は炎症を起こす物質とともに、血液を通じて全身をまわります。炎症物質は子宮に到達して子宮収縮の原因となり、早産、低体重児出産の引き金となると言われています。できれば妊娠がわかる前に治療できたらよいですね。

■むし歯にならないような予防措置をとる

多忙でブラッシングがおろそかになりがちな大人の患者さまや、乳歯のお子さま、永久歯が生えたばかりのお子さまには歯の表面にフッ素を塗布することが予防につながります。お口の中は食事のたびに酸性に傾き、歯の表面のエナメル質が少しづ溶けだします。唾液によって溶けた成分をとりもどす作用を再石灰化といいます。フッ素はエナメル質の再石灰化を促し、初期のむし歯が修復できることもあります。

■妊娠中の歯科治療

母体の安定期である16週~27週であれば、通常の歯科治療は可能です。エックス線撮影や局所麻酔も、胎児の影響はほとんどないと考えられます。お薬は妊娠初期の場合、胎児への影響が考えられる種類もありますので医師と相談してください。応急処置をして産後に治療することをおすすめするケースもあります。

妊娠にかかわらずふだんから定期検診を受けていただき、お口の中のケアを続けていただくことが一番です。

■赤ちゃんはいつむし歯になるのか

生まれたばかりの赤ちゃんのお口の中にむし歯菌(ミュータンス菌)はいません。唾液を介して、大人から赤ちゃんへ感染するのです。周りの大人の口腔衛生もとても大切なんです。

お母さんがむし歯になると、お子さんもむし歯になりやすくなります。赤ちゃんが健やかに成長するために、お母さんをはじめ周りの大人たちの健康や暮らしも、とっても大切なんです。

詳しく読む →

木更津市の1歳半検診

赤ちゃんは、乳歯の生え始めから2歳くらいまでの間に、とてもむし歯になりやすいのです。特に2歳前にむし歯菌がうつってしまうと、将来的にもむし歯になる可能性が非常に高くなります。歯が生える前の赤ちゃんにむし歯菌(ミュータンス菌)はいません。乳歯がはえはじめたころから、むし歯菌に狙われてしまうのです。

■1歳半のお子さんの歯科検診

12月17日(金)は、木更津市の1歳半検診でした。小児科、保健師、栄養士の先生方とともに、当院理事長中谷も、歯科検診のためにうかがってまいりました。

■乳幼児の歯科検診の重要性

*早期に発見して、むし歯の進行を抑える

小さなお子さんのむし歯治療は、お子さんにも保護者の方にも歯科医にとってもたいへんです。治療のため、「歯医者はこわいところ」という気持ちをもってしまうと、お口の中の健康を守ることがむずかしくなってきます。そうなる前に、初期の段階で発見できれば、お子さんの負担も軽くなります。フッ素やサホライドの塗布により、進行を抑えることができる場合があります。

*歯科医院の雰囲気に慣れてもらう

定期健診なら、医師も歯科衛生士も、お子さんがこわがらないような工夫をして、だんだんとお口の中を見せてもらったりお口に器具をいれたりすることに慣れていただくことができます。優しく声かけをしながらお口の中で風をかけたり水を出したり、掃除機ですよとバキュームで水を吸ったり、ブラッシングをしたりして。歯医者さんはほめられるところ、楽しいところと思ってもらえるような診療をいたします。そうして歯科医院の雰囲気に慣れていただき、歯医者に対して安心感や信頼感を持ってもらえれば、なにかあっても歯科治療がスムーズに進みます。

■赤ちゃんのために妊娠中にできること

お母さんは妊娠中からできることがあります。むし歯をしっかり治し、丁寧な歯みがきをすることで母子感染のリスクはぐっと減らすことができます。キシリトールも役立ちます。お母さんがキシリトールをとっていると、むし歯菌が弱って、赤ちゃんが感染しにくくなります。

■むし歯菌はまわりの大人から赤ちゃんへ感染します

歯が生える前の赤ちゃんはむし歯菌に感染していません。むし歯菌の感染ルートはたったひとつ。唾液なんです。お子さんにご飯を食べさせるとき、冷ましてあげようとふうふうしたスプーンをそのままお子さんのお口にいれていませんか。ひとつのスプーンで、味見をしたりはしていませんか? 残念ながら、こうして、周りの大人の持つむし歯菌が、唾液にのって、お子さんに移ってしまうんです。

■食習慣が大切です。

乳幼児のむし歯予防を考えたとき、歯みがきはもちろんですが、実は食習慣のほうが重要な関係があります。砂糖の量はむし歯と強い相関関係があるのです。

お子さまの口腔ケアは、むし歯菌を感染させない習慣を周囲の大人たちも身に着けること、むし歯になってしまったら早期に負担の少ない治療を受けることが大切です。小さなお子さんのむし歯治療は、お子さんにも負担がかかりますし、通院や歯科スタッフにとっても非常な負担となります。治療に時間がかかり、お子さんが歯医者嫌いになってしまうという点もあります。そうなる前に、歯科や行政の定期健診をぜひご活用ください。

詳しく読む →

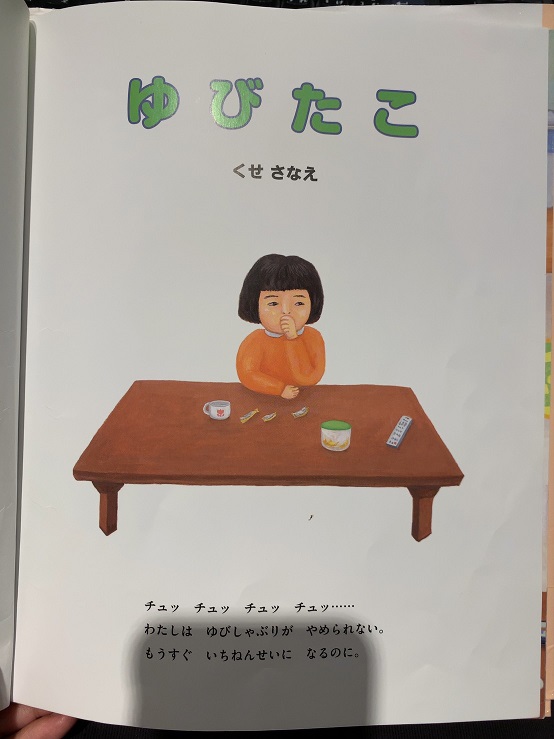

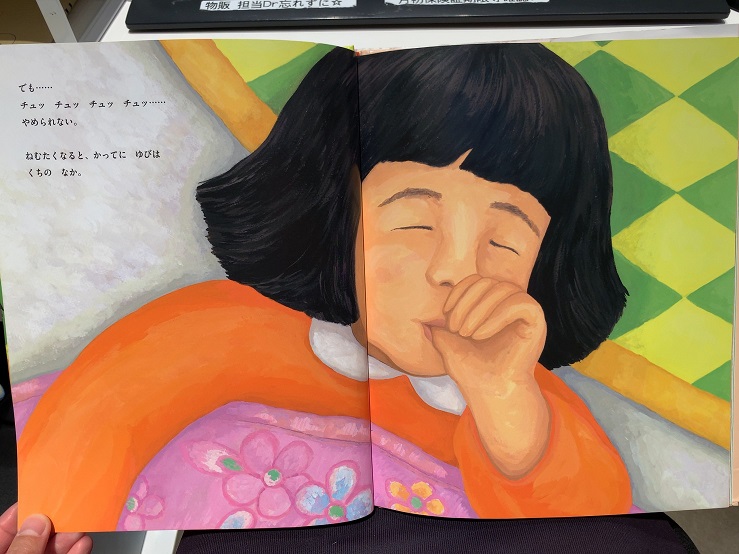

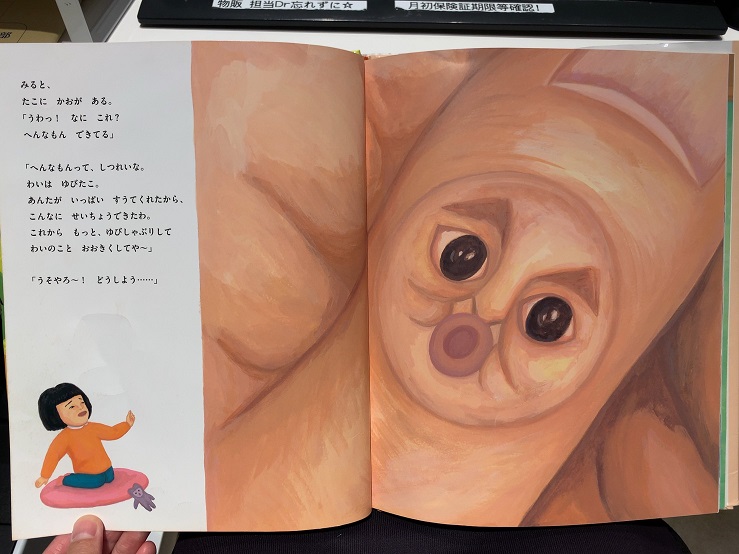

子供の指しゃぶり

くせさなえさんの『ゆびたこ』は指しゃぶりがやめられない女の子と、ゆびたこの交流???? を描いたロングセラー絵本。あなたのお子さんも、びっくりして指しゃぶりが止まるかもしれませんよ。

大阪弁のゆびたこが、なんともいえず、愛嬌があるというかホラーというか、大人が読んでもどきどきしてしまいます。

子供の指しゃぶり

赤ちゃんは、お母さんのお腹の中にいるときから指しゃぶりをしていることがあります。

指しゃぶりをしているお子さんは、安心した静かな様子なのでそっとしておいてあげたくなりますが、ご注意を。

お子さんは、実はかなり強い力で指を吸っています。

歯並びは、だいたい8歳くらいまでには確定します。

ゆびにたこができるほど、長時間、長期にわたって強い力で指を吸い続けていると、上の前歯がつきだしてしまう、噛み合わせが悪くなり食べ物をかみきれない、滑舌も悪くなる・・・

歯やあご、顔のかたちにまで偏りがでてくることがあるんです。

あまり叱るのもかわいそうではあるのですが、指しゃぶりはなんとかやめさせたいところです。

骨格など、遺伝的な要素も関係ありますね。

小児矯正

きれいな歯並びと歯のメインテナンスを心掛ける習慣は、ご両親からお子さまへの価値ある贈り物です。木更津きらら歯科では、日本矯正歯科学会の認定医が在籍しており、お子様の歯列矯正にも対応いたします。

お子様の歯並びでお悩みがありましたら、ぜひ一度ご相談ください。

詳しく読む →

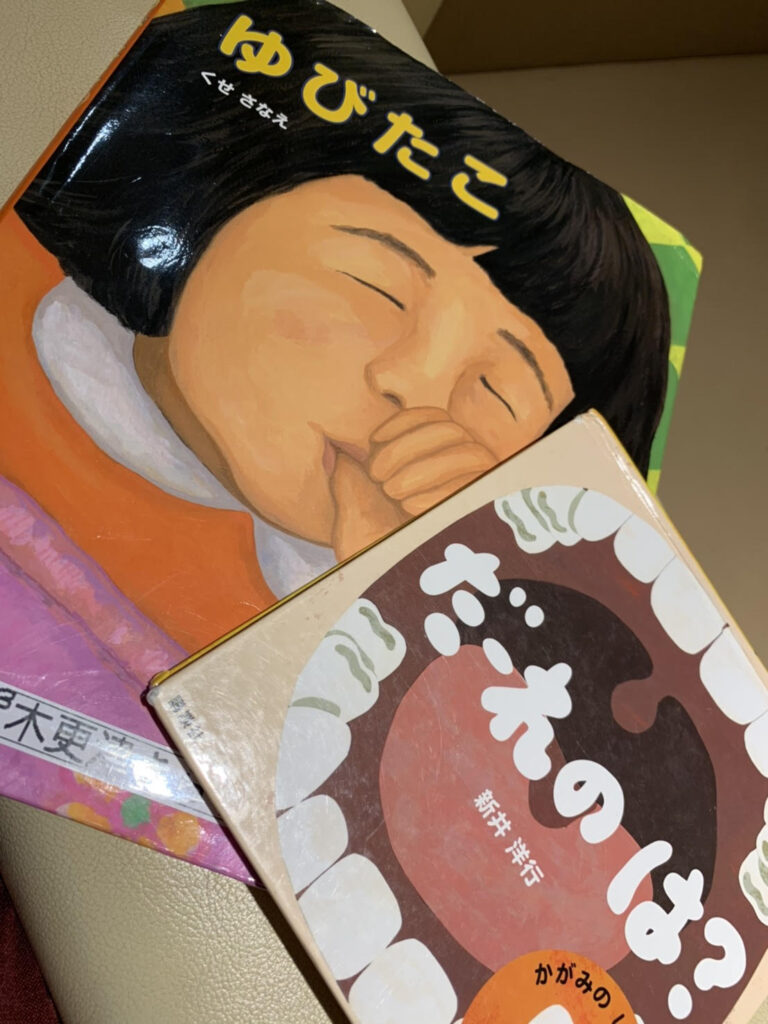

絵本でおしゃぶりがやめられた!

木更津きらら歯科では、キッズコーナーに歯をテーマにした絵本を置いています。大人気の傑作絵本をご紹介します。

くせさなえ『ゆびたこ』

おしゃぶりがやめられなくて、親指に「たこ」ができてしまった女の子。

あるとき、たこが口をきき始めたんです!

インパクトのある内容と挿絵から目が離せず、つい夢中になって見入ってしまう『ゆびたこ』ワールド。くせさなえさんの名作・傑作絵本です。

おしゃぶりがやめられない子向けの絵本で読むとおしゃぶりが軽減、気付いたらやめられた! という子が続出しています。子供のおしゃぶりに悩んでいる方には、読み聞かせ絵本としてもおすすめです!

くせさなえ『ゆびたこ』

2013年 ポプラ社 3歳~

新井 洋行『だーれの は』

『だーれの は』は、いろいろな動物のお口の中を、迫力ある縦の見開きで紹介する絵本。ゾウ、シャチ、リス、犬・・・ そして人間の子供。

動物たちは歯並びも歯のかたちもみんな違いますよね。そこから、なにをどんなふうに食べるのかがわかるんです。

最後に、人間の子供の歯には黒いむし歯が見えているというオチも秀逸!

新井 洋行『だーれの は』

2016年 講談社 1歳から

むし歯になるのは人間だけです。歯みがきはしっかりしましょうね!

詳しく読む →

1歳6か月検診に行ってまいりました

今日は当院の理事長中谷が、木更津市役所で行われた1歳6か月検診に行ってまいりました。元気なお子さんたちに、元気をもらいました!

遅らせないで!子どもの予防接種と乳幼児健診

新型コロナウイルス対策が気になり、お子さまの健診を迷われている保護者の方もいらっしゃるかもしれません。

ですが、予防接種や乳幼児健診は、お子さまの健やかな成長のために一番必要な時期に受けていただくよう、市区町村からお知らせしています。

特に赤ちゃんの予防接種を遅らせると、免疫がつくのが遅れ、重い感染症になる危険性が高まります。

お子さまの健康が気になるときだからこそ、予防接種と乳幼児健診は、遅らせずに、予定どおり受けることをおすすめします!

詳しく読む →

カテゴリ一覧

新着一覧

- 25/06/30

- 歯科で行うレーザー治療

- 25/06/29

- 歯の欠けや折れについての治療法

- 25/06/26

- 横向きに生えた親知らずの抜歯の必要性!抜き方も解説!

- 25/06/19

- 矯正治療後に後戻りが起こる原因とは?予防法と対処法も

- 25/06/12

- 口臭の原因とは?歯科医院で行う口臭治療と自分でできる対策も

- 25/06/05

- 歯科衛生士の仕事のやりがいは?お口の健康を支える仕事の魅力

- 25/05/31

- 木更津きらら歯科監修の歯みがき剤がバージョンアップ!「TOOTH & PEACE CLEAR」

- 25/05/30

- 歯を強くするサプリメントは? 栄養面からお口の健康を考える

- 25/05/29

- 子どもの歯並びが悪いままだと!リスクと矯正したほうがよい歯並び

- 25/05/22

- マウスピース矯正で歯を削るのはどうして?メリットや注意点も

- 25/05/15

- MFT(口腔筋機能療法)とは?子どもの歯並びが悪くなると行う内容

- 25/05/08

- 何歳まで歯科衛生士として働ける?需要が高い理由も解説!

- 25/04/30

- 【口腔の健康が全身に与える影響とは?】木更津きらら歯科理事長中谷が解説

- 25/04/24

- 歯周病の初期症状とは?見逃しがちなサインと予防法

- 25/04/17

- マウスピース矯正ですきっ歯の治療はできる?費用や治療期間も

- 25/04/10

- プレオルソとは?メリットや治療できないケース、費用も

- 25/04/04

- ご自分をメインテナンスするためのVIPルームを新設しました

- 25/04/03

- 歯科衛生士に向いているのはどんな人?適性を解説

- 25/03/31

- 木更津きらら歯科のホワイトニング

- 25/03/28

- 歯科で診療するお口の病気(2)