木更津きらら歯科ブログ

「お口のコンサルタント(当院の歯科医師)」による、生涯安心して健康な歯で暮らしていくためのマメ知識をご紹介いたします。

一般歯科

虫歯ができやすい人の特徴とは?虫歯を予防するための方法も

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 虫歯は誰にでも起こりうる身近な疾患ですが、虫歯ができやすい人とそうでない人が存在します。生活習慣や身体の特徴によって、虫歯のできやすさには差が生じます。

虫歯は初期の段階ではほとんど自覚症状がなく、気づいたときには進行していることも少なくありません。そのため、普段の食生活やお口のケアを見直すことが、虫歯予防につながります。

今回は、虫歯ができやすい人にみられる特徴や、虫歯予防のために日常生活でできることについて解説します。

虫歯は誰にでも起こりうる身近な疾患ですが、虫歯ができやすい人とそうでない人が存在します。生活習慣や身体の特徴によって、虫歯のできやすさには差が生じます。

虫歯は初期の段階ではほとんど自覚症状がなく、気づいたときには進行していることも少なくありません。そのため、普段の食生活やお口のケアを見直すことが、虫歯予防につながります。

今回は、虫歯ができやすい人にみられる特徴や、虫歯予防のために日常生活でできることについて解説します。

虫歯のメカニズム

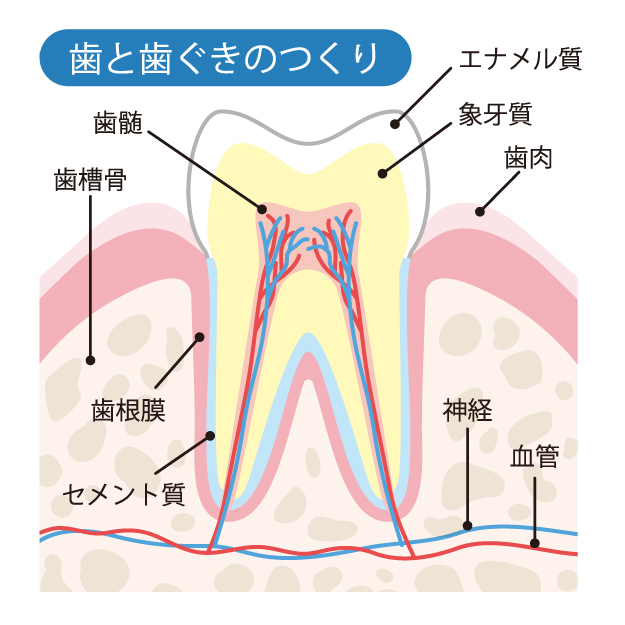

虫歯は、口の中に存在する細菌と糖分、そして時間が重なり合うことで徐々に歯が溶かされていく病気です。細菌と糖分によって発生した酸が、歯の表面(エナメル質)を溶かし、穴をあけていきます。

初期の段階では、痛みを感じることは少なく、自覚症状がないまま進行するケースが多いです。エナメル質に穴が開くと、内部の象牙質、神経へと進行します。

痛みやしみるような感覚が現れるようになり、やがて歯の一部が崩壊します。重度になると歯を残せなくなり、抜歯せざるを得ない状況にもなるのです。虫歯は一度できると自然に治ることはありません。早期に治療を行わなければ、歯を失うリスクが高まります。

虫歯は、口の中に存在する細菌と糖分、そして時間が重なり合うことで徐々に歯が溶かされていく病気です。細菌と糖分によって発生した酸が、歯の表面(エナメル質)を溶かし、穴をあけていきます。

初期の段階では、痛みを感じることは少なく、自覚症状がないまま進行するケースが多いです。エナメル質に穴が開くと、内部の象牙質、神経へと進行します。

痛みやしみるような感覚が現れるようになり、やがて歯の一部が崩壊します。重度になると歯を残せなくなり、抜歯せざるを得ない状況にもなるのです。虫歯は一度できると自然に治ることはありません。早期に治療を行わなければ、歯を失うリスクが高まります。

虫歯ができやすい人の特徴

虫歯は誰にでも起こり得る病気ですが、特に虫歯ができやすい人がいます。以下の特徴があることが多いです。

唾液の分泌量が少ない人

唾液には口腔内を洗い流し酸を中和する自浄作用があります。唾液の分泌が少ないと、自浄作用が十分に発揮されず、虫歯のリスクが高くなります。 唾液が少なくなる原因には、緊張・ストレス・加齢・薬の副作用などが挙げられます。また、口呼吸の癖がある人も口腔内が乾燥しやすくなるため、虫歯ができやすくなる傾向があります。間食が多い人

甘いものを頻繁に摂取する習慣や、間食が多い人は、口の中が酸性の状態になる時間が長くなり、虫歯のリスクが高まります。特に、飴やキャラメルなどは、長時間口の中に残り、歯の表面に糖分が付着し続ける食品です。歯磨きが不十分な人

虫歯予防の基本は、毎日の丁寧な歯磨きです。しかし、時間がない、面倒だといった理由から歯磨きを怠る人は、口腔内にプラーク(歯垢)が蓄積しやすくなります。 プラークに含まれる虫歯の原因となる細菌が、プラーク中で活発に活動し、酸を産生するのです。特に、就寝中は唾液の分泌量が減少し、プラーク中の細菌が酸を産生しやすい環境となります。歯磨きをせずに寝る習慣が続くと、虫歯になりやすいでしょう。歯並びが悪い人

歯並びが悪い人も虫歯になりやすい傾向があります。歯と歯の間や歯と歯茎の境目に汚れが溜まりやすく、歯ブラシを当てても細かい部分まで磨くのは難しいです。磨き残しが多いと、その部分に細菌が繁殖して虫歯になるリスクが上がります。歯質が弱い人

生まれつき歯のエナメル質が薄かったり、象牙質が柔らかかったりする体質の人は、虫歯のリスクが高くなります。エナメル質は虫歯菌の酸から歯を守る防御壁ですが、薄いと内部の象牙質まで菌が届きやすくなり、虫歯が進行しやすくなります。 子どもが大人よりも虫歯になりやすいといわれているのも、エナメル質が原因です。乳歯のエナメル質は、大人の半分ほどしかないとされているため、穴が開きやすいのです。虫歯を予防するためには

虫歯を予防するには、日々のケアや生活習慣の見直しが重要です。ここでは、虫歯を防ぐために具体的にどのような行動をとればよいのか、実践的な方法を紹介します。

虫歯を予防するには、日々のケアや生活習慣の見直しが重要です。ここでは、虫歯を防ぐために具体的にどのような行動をとればよいのか、実践的な方法を紹介します。

正しい歯磨き習慣を身につける

虫歯予防の基本は、毎日の正しい歯磨きです。歯ブラシを鉛筆のように持ち、力を入れすぎないように小刻みに動かして磨きます。歯ブラシの角度を変えながら、歯を一本ずつ丁寧に磨きましょう。 食後はできるだけ早く歯を磨き、プラークをしっかり除去することが大切です。放置すると細菌が繁殖し、虫歯だけではなく歯周病の原因にもなります。 特に寝ている間は唾液の分泌が減少し、虫歯菌が活発になりやすい時間帯です。そのため、就寝前の歯磨きはより丁寧に行いましょう。 また、デンタルフロスや歯間ブラシを併用すると、歯と歯の間の汚れも落としやすくなります。合わないものを使うと十分に汚れをとれなかったり歯茎を傷つけたりする恐れもあるため、歯科医院で適切な補助清掃用具についてアドバイスを求めるのもよいでしょう。フッ素を活用する

歯科医院で定期的にフッ素を塗布すると、虫歯になるリスクを低減できます。フッ素には、歯の表面を強化し酸に溶けにくくする効果や、虫歯菌の活動を抑え、再石灰化を促す効果があるためです。3ヶ月に1回程度のペースでフッ素を塗布すると、虫歯予防効果を維持できるとされています。 また、自宅でもフッ素入り歯磨き粉やフッ素洗口液などを活用すると、より虫歯予防の効果を高められます。子どもは使用できるフッ素の量が低く定められているため、パッケージの表示を見て適切な濃度のものを選びましょう。食生活を見直す

虫歯を予防するためには、食生活を見直し、清潔な口内環境を維持することが重要です。糖分が多いものは、虫歯の原因となる酸が発生しやすい食べ物です。また、ダラダラ食べをすると、お口の中が酸性の状態で長時間続くため、虫歯のリスクが高まります。 甘いお菓子や甘い飲み物を控え、食生活を改善するとともに、食べる時間を決めて口内を清潔に保つようにしましょう。定期的に歯科検診を受ける

虫歯を予防するためには、定期的に歯科検診を受けることが大切です。虫歯は初期段階で痛みなどの症状が現れることはほとんどありません。そのため、気づいたときには進行していたというケースも多いのです。 定期的に歯科検診を受けていれば、虫歯の兆候を早期に発見し、適切な治療を受けられます。その結果、大掛かりな治療が必要になったり、歯を失ったりする可能性を下げられるでしょう。 また、歯科検診によって虫歯や歯周病の予防効果が期待できます。口腔内のトラブルをチェックするだけでなく、自分では取り除けなかったプラークや歯石を除去してもらえたり、磨き残しの状況に合わせてブラッシング指導を受けられたりするためです。 口腔内を清潔に保ち、普段のブラッシングの質を高められれば、虫歯のリスクを下げられます。 定期検診の頻度の目安は、3〜4ヶ月に1回程度です。お口の状態によっては、より短い期間での受診が勧められるケースもあるため、歯科医師に確認しましょう。唾液の分泌を促す習慣を取り入れる

唾液は口内の洗浄や中和、再石灰化を助ける重要な役割を果たしてくれます。唾液の分泌が少なくなると、虫歯のリスクが高まります。唾液の分泌を促すには、食事の際によく噛むことが効果的です。 また、ガムを噛む習慣も有効で、キシリトール入りのガムは虫歯の予防にも役立ちます。水分補給も忘れずに行い、脱水を防ぎましょう。歯科でのクリーニングを受ける

定期的に歯科医院でクリーニングを受けると、専用の器具でプラークや歯石を除去できます。歯石はプラークが固まったもので、普通の歯磨きでは取り除けません。歯石がついた歯の表面はザラザラとしているため、細菌やプラークが付着しやすく、虫歯になりやすい環境になります。 歯科医院のクリーニングで歯石を除去すると、虫歯のリスクを下げることにつながります。歯の表面がツルツルになると、お口の中がすっきりとしたと感じる方も多いです。まとめ

虫歯は、毎日のケアと生活習慣の見直しで予防できる病気です。虫歯ができやすい人には唾液の分泌量が少ない人、食生活や歯磨きの習慣が不十分な人などの特徴があります。虫歯になりやすい人の特徴を理解し、自分に合った予防方法を取り入れると、虫歯のリスクを大幅に軽減できるでしょう。

虫歯を予防するには、正しい歯磨き習慣を身につけるだけでなく、食生活を見直すことも大切です。定期的に歯科医院での検診やフッ素塗布、クリーニングなどを受けると、より虫歯予防の効果を高められます。

しばらく歯科医院に行っていない方や、お口の中に気になる症状のある人は、一度歯科医院を受診し、お口の状態をチェックすることから始めてみてください。

虫歯になりやすくてお悩みの方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

虫歯は、毎日のケアと生活習慣の見直しで予防できる病気です。虫歯ができやすい人には唾液の分泌量が少ない人、食生活や歯磨きの習慣が不十分な人などの特徴があります。虫歯になりやすい人の特徴を理解し、自分に合った予防方法を取り入れると、虫歯のリスクを大幅に軽減できるでしょう。

虫歯を予防するには、正しい歯磨き習慣を身につけるだけでなく、食生活を見直すことも大切です。定期的に歯科医院での検診やフッ素塗布、クリーニングなどを受けると、より虫歯予防の効果を高められます。

しばらく歯科医院に行っていない方や、お口の中に気になる症状のある人は、一度歯科医院を受診し、お口の状態をチェックすることから始めてみてください。

虫歯になりやすくてお悩みの方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

口内炎治療は木更津きらら歯科へ

地味にわずらわしい口内炎。10日ほどで自然に治ることも多いので、我慢して放置されることも多いのでは? 口内炎の原因は様々です。ご来院いただければ安心です。

口内炎とは

口内炎は、口の粘膜(唇・頬・舌・歯肉など)に炎症が起きる「粘膜疾患」です。原因がウィルス感染やむし歯の場合もあれば、義歯(入れ歯)の装着やマウスピース矯正中の物理的な摩擦によって発症することもあります。実は症状、原因は様々で、炎症だけでなく腫瘍やアレルギー反応のケースもあるのです。

口内炎の種類

アフタ性口内炎(お口の中のできもの)

アフタとは、直径数ミリほどの円形や楕円形のできもののことです。多くは10日~2週間ほどで自然に消滅して痕も残らない、一般的な口内炎です。原因はよくわかっていないのですが、免疫力の低下や睡眠不足、栄養不足(主にビタミンB2など)などが考えられています。多発したり何度も再発するときには、他の病気の症状や服薬している薬の影響も考えられるので、すぐ病院で診てもらうことをおすすめします。

カタル性口内炎(外傷性口内炎)

カタルとは、粘膜が炎症をおこして分泌物が出る状態です。物理的に入れ歯や矯正器具の摩擦やほおの内側を噛んでしまったときの傷、熱湯や薬品の刺激などが原因です。腫れたり水疱ができることがあります。唾液の量が増えて口臭の原因となったり、口の中が熱く感じたり、味覚がわかりにくくなることもあるかもしれません。

ヘルペス性口内炎(代表的なウイルス性口内炎)

ウイルスが原因となる口内炎もあります。ヘルペスウイルスへの感染で発症する口内炎はお口やのどのいたるところの粘膜に発症し、強い痛みや赤い腫れ、発疹、発熱、リンパの腫れといった症状も出ることもあります。。生後6ヶ月以降の乳児がかかりやすいのも特徴です。大人の場合は、一度感染した経験があるとウイルスを保有するので、免疫力が低下しているときに再発しやすくなります。タオルや食器から身近な人に感染してしまうこともあるので病院できちんと治療しましょう。

その他のウイルス性口内炎

ウイルスや細菌が原因で起こる口内炎は、ほかにも梅毒・淋病・クラミジアなど、性感染症(STD)による口内炎が知られています。口の中の常在菌であるカンジダ菌は、免疫力が低下したりすると増殖し、「カンジダ性口内炎」の原因となります。ウイルス性口内炎は、口の粘膜に小さな水疱が多く形成され、破れて粘膜のただれを生じることがあります。発熱や強い痛みが伴う場合もあります。

アレルギー性口内炎

特定の食べ物や薬物、金属が刺激となってアレルギー反応を起こすのがアレルギー性口内炎です。

ニコチン性口内炎

喫煙習慣により口の中が熱にさらされることが長く続くと、口内炎の原因となります。ニコチン性口内炎は粘膜に白斑ができ、がんに変化するおそれもあります。

木更津きらら歯科では口内炎の診療をいたします

口内炎は歯科で診療できます。自然となおることも多いので、わざわざ病院にいかなくても…とお考えになることもあるかと思いますが、もっと重大な病気の前触れのこともありますので、ご来院いただければ安心です。

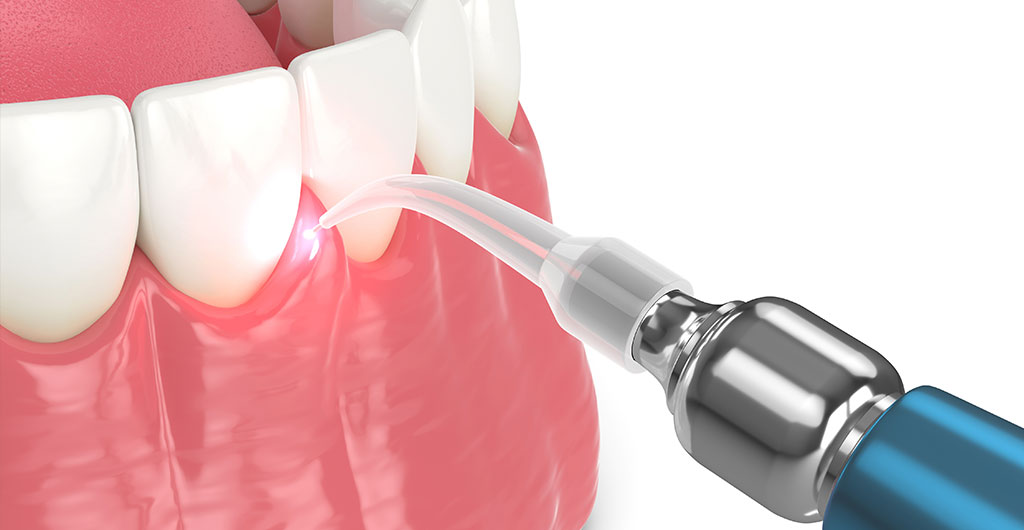

またむし歯であったり、矯正装置や義歯(入れ歯)、被せものの不具合に由来するものや、よく噛む場所に発生するといったケースなら、歯科で行う治療とも関係が深いのです。治療木更津きらら歯科ではレーザー治療にも塗り薬での治療にも対応しています。

塗り薬による治療

一般的なアフタ性口内炎の場合には、ステロイド外用剤(塗り薬)を選択する場合が多くあります。痛みを緩和し治癒を促進します。市販のうがい薬、トローチ、軟膏なども症状の改善に役立ちますが、何度も再発したり何か所にもできたりするのなら、原因を明らかにするためにご来院いただくことをおすすめします。

「ヘルペス性口内炎」の場合は、ヘルペスに効く塗り薬や飲み薬を処方します。また、症状が重い場合には、口内環境を改善するための洗浄や、必要に応じて抗生物質の処方がなされることもあります。

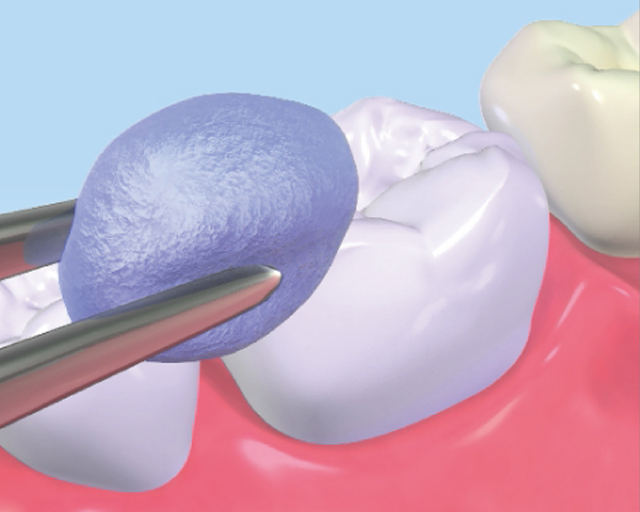

レーザーによる治療

木更津きらら歯科では、炭酸ガスレーザーを用いた歯科治療を行っています。炭酸ガスレーザーによる治療は、痛みをほとんど伴いません。レーザーを口内炎に照射すると、かさぶたのような膜が作られ、口内炎に触れた時の痛みや不快感が軽減されます。電気メスを使用した場合のような熱による障害が少なく、また金属メスを使用したときよりも出血が少なくて治りが早いのが特徴です。また副作用が少ないため、高血圧や糖尿病の方、妊娠中の方にも安心して治療を受けていただけます。

口腔がんと口内炎の違い

口内炎と初期の口腔がんは見た目がよく似ています。また口腔がんは、発症した部位によっては歯周病の症状と似ていることもあり、患者さまがご自分で鏡で確認しただけではまずご判断できないでしょう。木更津きらら歯科では、口腔外科分野を専門にした、日本口腔外科学会専門医と認定医が在籍しており、口腔がんの可能性を見落とさない診療をいたします。2週間以上治らない場合、自己判断せず、病院もしくは歯科医院を受診されることを強くおすすめいたします。

ご自身でできるケアの方法

刺激しない

間違った歯ブラシの使用法や、喫煙、飲酒・刺激の強い食品などの飲食を避け、口内炎の部分の安静と清潔を保ってください。

うがい

うがいは炎症の広がりを抑え、痛みの長期化を予防する効果が期待できます。殺菌・消毒作用のある口腔洗浄剤をおすすめします。

歯みがき

お口の中を清潔に保ちましょう。刺激の少ない歯磨き粉を使用し、優しく歯ブラシをあててください。心掛けてください。

栄養補給

口内炎を治すためにはビタミンB群のはいったサプリメントも効果があるとされています。ビタミンB群やC、鉄分を摂取し、栄養バランスの良い食事をとりましょう。

やってはいけないこと

「清潔」を保つということが大前提です。手で患部を触ったり抑えたりしないでください。軟膏などを塗る場合は、必ず手をキレイに洗ってから塗布しましょう。

口内炎にならない生活習慣

一般的なアフタ性口内炎なら大きな病気ではありません。しかしヒリヒリする感覚がしばらく続くと思うと、できればなりたくないものですね。口内炎の発生のリスクを抑えるためには、ストレスをためず、バランスのよい食生活を送り、よく眠り、お口の中を清潔に保つことです。口内炎を予防するには・・・

- 規則正しい生活(食事・睡眠・運動など)

- ストレスをためない、発散する

- 栄養バランスの取れた食事(ビタミンB群の摂取)

- 正しい歯みがき、フロスや歯間ブラシの使用で口腔内を清潔に保つ

- むし歯や歯周病をきちんと治療する

- 矯正装置を適切に使用する

- 被せものなどをメインテナンスする

ごく普通に、できたらいいなということばかりですね。逆に、口内炎は、生活が乱れ免疫力が落ちているサインかもしれません。

定期検診のすすめ

口内炎の予防には、定期的な歯科検診が非常に有効です。定期的にチェック、クリーニングを行うことで、お口の中が清潔で健康な状態に保たれ、口内炎だけでなく、様々な問題を早期に解決することができます。三か月に一度の定期検診をぜひ習慣としてください。ご予約をお待ちしています!

詳しく読む →

入れ歯のお手入れ方法と注意点!長く使うために知っておくべきこと

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 高齢化が進むにつれて、多くの方が歯を失い、入れ歯を使用するようになっています。また、20代〜40代の若い方でも、さまざまな理由で歯を失って入れ歯を使用していることがあります。

入れ歯は、見た目の美しさや食事のしやすさを回復させる大切な装置ですが、その性能を長く維持するためには、毎日の手入れが欠かせません。「正しいお手入れ方法がわからない」「何に気をつければいいの?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、入れ歯の基本的な仕組みから、日々のお手入れ方法や保管時の注意点、そして入れ歯を長持ちさせるためのポイントまで詳しく解説していきます。

高齢化が進むにつれて、多くの方が歯を失い、入れ歯を使用するようになっています。また、20代〜40代の若い方でも、さまざまな理由で歯を失って入れ歯を使用していることがあります。

入れ歯は、見た目の美しさや食事のしやすさを回復させる大切な装置ですが、その性能を長く維持するためには、毎日の手入れが欠かせません。「正しいお手入れ方法がわからない」「何に気をつければいいの?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、入れ歯の基本的な仕組みから、日々のお手入れ方法や保管時の注意点、そして入れ歯を長持ちさせるためのポイントまで詳しく解説していきます。

入れ歯とは

入れ歯とは、歯を失った場合に使用される人工の歯です。患者様ごとにオーダーメイドで製作され、口腔内に適合するよう細かく調整します。入れ歯には、一度にすべての歯を補う総入れ歯と、部分的に歯を補う部分入れ歯があります。

素材には、保険適用で使用できるプラスチックや、自由診療で使用できる金属やシリコンなどがあります。また、残っている歯にバネを引っかけて固定するタイプや、歯茎の粘膜に吸着させて固定するタイプ、インプラントによって固定するタイプなど、多くの種類があります。

患者様の口腔内や歯の本数、残っている歯の状態、希望する費用などによって、どの種類の入れ歯を選ぶのか決まります。それぞれにメリット・デメリットがあるので、一人ひとりに合ったものを選ぶことが大切です。

入れ歯とは、歯を失った場合に使用される人工の歯です。患者様ごとにオーダーメイドで製作され、口腔内に適合するよう細かく調整します。入れ歯には、一度にすべての歯を補う総入れ歯と、部分的に歯を補う部分入れ歯があります。

素材には、保険適用で使用できるプラスチックや、自由診療で使用できる金属やシリコンなどがあります。また、残っている歯にバネを引っかけて固定するタイプや、歯茎の粘膜に吸着させて固定するタイプ、インプラントによって固定するタイプなど、多くの種類があります。

患者様の口腔内や歯の本数、残っている歯の状態、希望する費用などによって、どの種類の入れ歯を選ぶのか決まります。それぞれにメリット・デメリットがあるので、一人ひとりに合ったものを選ぶことが大切です。

入れ歯のお手入れを怠るリスク

入れ歯のお手入れを怠ると、様々な健康リスクが生じる可能性があります。ここでは、主なリスクについて解説します。

入れ歯のお手入れを怠ると、様々な健康リスクが生じる可能性があります。ここでは、主なリスクについて解説します。

口腔内のトラブル

適切に入れ歯を洗浄しなければ、磨き残しの汚れが細菌によって分解され、刺激臭の原因となります。特に、プラークが蓄積して繁殖し、嫌なにおいの元となります。 口内の汚れによる口臭で歯磨きで改善できるのであれば問題ないかもしれませんが、入れ歯そのものから悪臭が発生する可能性もあります。入れ歯の装着自体が苦痛になるケースもあるでしょう。入れ歯の劣化と変形

お手入れ不足の状態で使用を続けると、入れ歯の表面に汚れが付着して素材が劣化する原因になります。特に、プラスチック製の入れ歯は熱や摩擦に弱く、長時間放置された汚れや雑菌により変形することもあります。 変形した入れ歯を使用すると、噛み合わせが悪くなったり、歯ぐきに不必要な圧力をかけたりするため、不快感や痛みの原因にもなります。全身への影響

お手入れ不足による口腔内の健康問題は、全身の健康にも密接に関係しています。例えば、細菌が血流に入り込むと、心臓の病気や糖尿病の悪化、誤嚥性肺炎などを引き起こす可能性があります。 特に、高齢者では、嚥下機能の低下と合わせて誤嚥性肺炎のリスクが高まるため、入れ歯のお手入れが全身の健康維持にも直結することを知っておきましょう。入れ歯のお手入れの基本

入れ歯を清潔に保ち、快適に使用し続けるためには、毎日の正しいお手入れが非常に重要です。お手入れを怠ると、入れ歯の表面に細菌や食べかすがたまり、口臭や炎症の原因になります。

ここでは、入れ歯のお手入れ方法の基本を確認しておきましょう。

入れ歯を清潔に保ち、快適に使用し続けるためには、毎日の正しいお手入れが非常に重要です。お手入れを怠ると、入れ歯の表面に細菌や食べかすがたまり、口臭や炎症の原因になります。

ここでは、入れ歯のお手入れ方法の基本を確認しておきましょう。

洗浄剤の選び方と使用方法

洗浄剤には、細菌・カビの繁殖を防ぐ抗菌タイプ、汚れや臭いを効果的に除去するタイプ、研磨効果に特化したタイプなどがあります。自分の目的に合ったものを選ぶことが大切です。 使用の際は、説明書に書かれている時間を守り、長時間浸けすぎないように気をつけましょう。また、洗浄後は必ず流水でよくすすぎ、洗浄剤の成分が口腔内に残らないようにしてください。洗浄の頻度

入れ歯の洗浄は、毎食後に行いましょう。食事の際に入れ歯に食べかすが付着するため、それを除去することが重要です。洗浄時の注意点

入れ歯は柔らかい素材でできているため、落下の衝撃で割れたり欠けたりする可能性があります。入れ歯のお手入れをするときは、底の広い洗面器に水を張り、その上で洗浄しましょう。手が滑って落としてしまっても、水の中に入れば落下の衝撃を和らげられます。入れ歯のお手入れをするときに使用してはいけないもの

誤った方法で洗浄したり、適さないものを使ったりすると、入れ歯の表面に傷がついたり、入れ歯が変形・破損したりする恐れがあります。以下に、入れ歯のお手入れをするときに使用してはいけないものをご紹介します。

誤った方法で洗浄したり、適さないものを使ったりすると、入れ歯の表面に傷がついたり、入れ歯が変形・破損したりする恐れがあります。以下に、入れ歯のお手入れをするときに使用してはいけないものをご紹介します。

歯磨き粉

通常の歯磨き粉は、微細な研磨剤が含まれており、義歯の表面に細かい傷をつけることがあります。義歯の表面に傷がつくと、汚れがたまりやすくなるでしょう。このような傷は入れ歯の寿命を短くするだけでなく、見た目にも影響を与えることがあります。 入れ歯専用の洗浄剤を使用すれば、表面のを守りながら効果的に汚れを除去することができます。漂白剤や消毒剤

漂白剤や消毒剤を使用すると、入れ歯の素材が変質したり劣化したりする恐れがあります。金属部分の変色やレジンの劣化、においがつくことなどが懸念されるため、避けるようにしましょう。ゴシゴシと強い力での洗浄

汚れを落とそうとゴシゴシこすり洗いする方がいらっしゃいますが、入れ歯は非常にデリケートな構造です。強い力で洗うと、表面が細かく傷ついたり、部分的に変形したりするおそれがあります。 結果として、入れ歯のフィット感が悪くなったり、食事や会話の際に不快感や違和感を抱くことが増えたりしかねません。熱湯

義歯を洗浄するときに、熱湯を使用するのは避けてください。入れ歯はプラスチック製で、熱を加えると変形する恐れがあります。そのため、熱湯を使用して洗浄すると、入れ歯の形が変わって装着できなくなる恐れがあります。 入れ歯を洗浄するときは、水やぬるま湯を使用しましょう。「煮沸消毒をすれば清潔に保てるのでは」と考える方もいますが、目に見えない汚れや細菌が気になる場合は、入れ歯用の洗浄剤を使用するようにしてください。入れ歯のお手入れをするときに使用する道具

入れ歯を清潔に保つためには、適切に道具を使用することも非常に重要です。ここでは、入れ歯のお手入れに使用する代表的な道具をご紹介していきます。

入れ歯を清潔に保つためには、適切に道具を使用することも非常に重要です。ここでは、入れ歯のお手入れに使用する代表的な道具をご紹介していきます。

入れ歯用ブラシ

入れ歯のお手入れには、通常の歯ブラシではなく、入れ歯ブラシを使用するのが基本です。入れ歯用ブラシは毛先が広く、入れ歯の形状に合わせた設計になっているため、入れ歯の表面を傷つけずに汚れを落とすことができます。入れ歯専用の洗浄剤

入れ歯の汚れやニオイを除去するためには、入れ歯専用の洗浄剤を使用すると良いでしょう。入れ歯専用の洗浄剤には様々な種類がありますので、ご自身が使いやすいものを選んでください。 製品ごとに使用方法が違うため、しっかり確認して正しく使用しましょう。まとめ

入れ歯のお手入れを怠ると、口臭や歯ぐきの炎症などの口腔内トラブルを引き起こすだけでなく、入れ歯の劣化を早める原因になります。さらに、口腔内の細菌が全身に影響を及ぼし、心臓病や糖尿病の悪化、誤嚥性肺炎などのリスクを高めることもあります。

入れ歯を清潔に保ち、健康を維持するためには、毎日の洗浄が欠かせません。入れ歯専用のブラシや洗浄剤を使用し、歯磨き粉や熱湯などの使用は避けるようにしてください。

入れ歯は毎日使用するものですので、清潔に扱うことを意識しましょう。お手入れ方法に不安がある場合は、歯科医師に相談してみてください。

入れ歯治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

入れ歯のお手入れを怠ると、口臭や歯ぐきの炎症などの口腔内トラブルを引き起こすだけでなく、入れ歯の劣化を早める原因になります。さらに、口腔内の細菌が全身に影響を及ぼし、心臓病や糖尿病の悪化、誤嚥性肺炎などのリスクを高めることもあります。

入れ歯を清潔に保ち、健康を維持するためには、毎日の洗浄が欠かせません。入れ歯専用のブラシや洗浄剤を使用し、歯磨き粉や熱湯などの使用は避けるようにしてください。

入れ歯は毎日使用するものですので、清潔に扱うことを意識しましょう。お手入れ方法に不安がある場合は、歯科医師に相談してみてください。

入れ歯治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

歯の根っこに膿の袋ができています! 症例:歯根嚢胞(しこんのうほう)

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

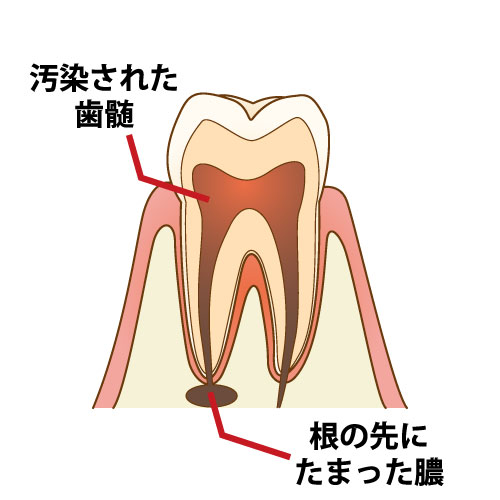

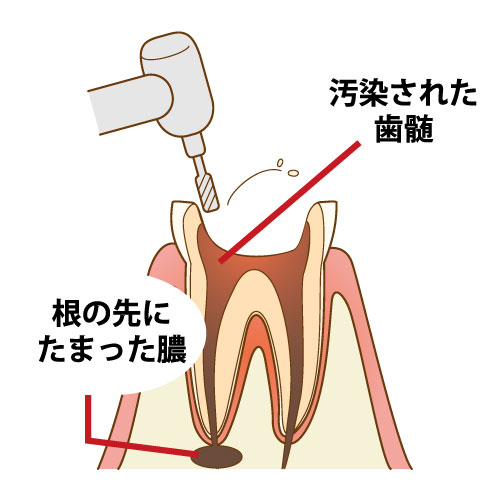

歯ぐきが腫れて、膿がでてきた! 頬や顎まで腫れて熱を持っている・・・ そんな症状のご経験はありませんか? むし歯の症状としては重症です。残念ながら、歯科ではよく見られる症状なんです。これは歯の根っこにできてしまった膿の袋による症状です。この膿の袋を、歯根嚢胞(しこんのうほう)といいます。歯科医は、進行を食い止め、歯の機能を残すことを考えます。

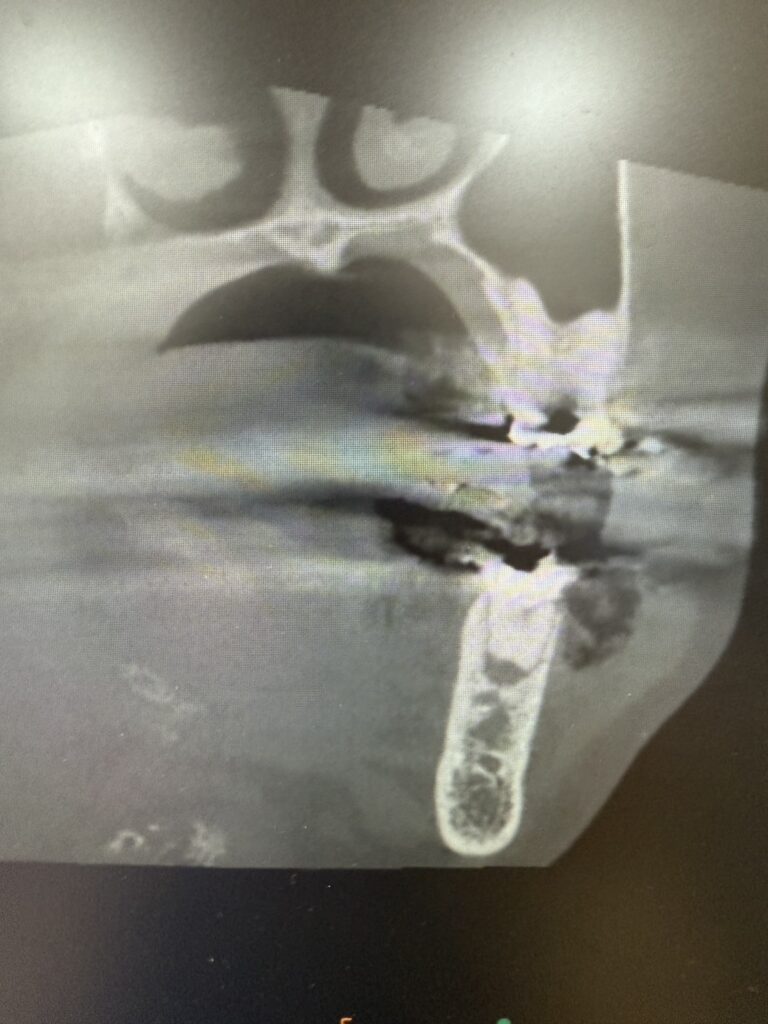

歯科用CT による撮影画像

木更津きらら歯科では三次元画像が得られる歯科用CT(Computed Tomography-コンピュータ断層撮影)を導入しています。嚢胞の位置や骨への影響などをより正確に把握することができます。

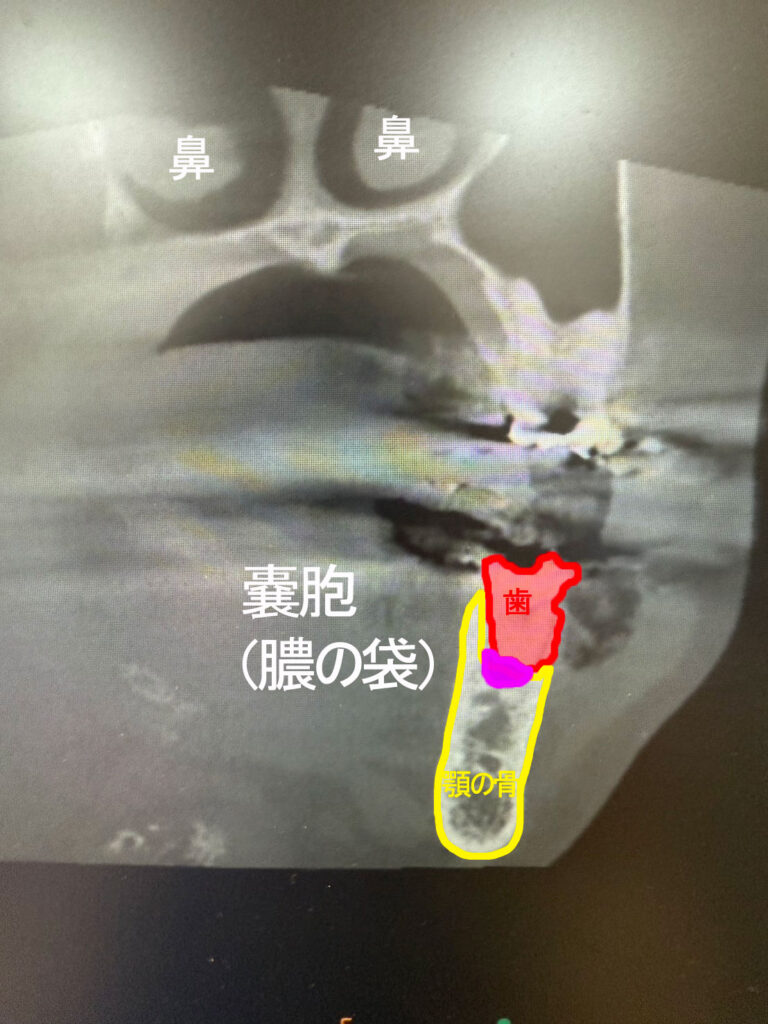

こちらは歯科用CTで撮影したお口の中の断面です。赤い部分が歯、黄色の部分が顎の骨の断面です。ピンク色の部分を見てください。この患者さまは、歯の根っこに膿みが袋状にたまっていることがわかります。このケースでは歯を残すことができそうです。感染した根っこの部分のみを切除(歯根端切除術)し、同時に嚢胞を摘出します。

3D画像で撮影可能な歯科用CTです。レントゲンでは確認できない立体的な病変の広がり、位置関係、骨の状態、神経の位置などを精密に把握できるため、歯根端切除術などでは、正確で安全な治療を可能にします。

歯の根っこに膿がたまる歯根嚢胞(しこんのうほう)

歯根嚢胞とはどんな病気なのでしょうか?

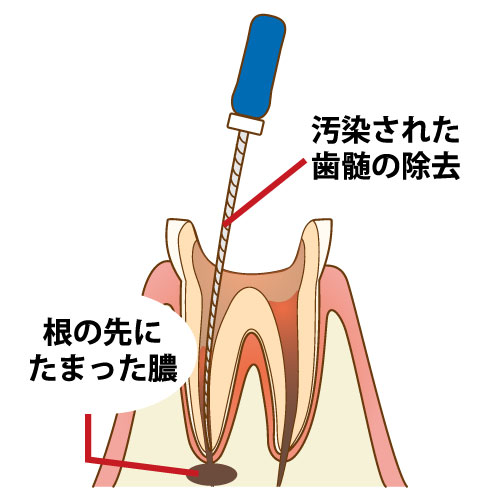

むし歯がC4程度にまで進行すると、歯髄に感染が起こります。それが歯の根っこの先にまで届いてしまうと、根尖性歯周炎が生じます。その状態が長く続くと、膿がたまった袋状の病変ができることがあります。これが歯根嚢胞(しこんのうほう)です。

初期の段階では自覚症状がほとんどなく、気づいたときには歯ぐきの中で大きくなり、痛みや腫れを引き起こします。放置すると歯を支える骨や歯周組織が破壊され、歯を失うことにもなりかねません。

※繊維質の塊である歯根肉芽腫(しこんにくげしゅ)ができることもあります。こちらもほおっておくと、歯の根や周りの骨が溶けたり、他の病気を引き起こしたりする原因となります。

歯根嚢胞の症状

初期段階は自覚症状がない

初期の段階ではほとんど自覚症状がありません。歯科定期検診や、他の理由で撮影したレントゲンやCT検査で、偶然発見されることも多いのです。症状がないため、気づかないうちに進行してしまうことがあります。

違和感や痛み

初嚢胞が大きくなってくると、歯ぐきに腫れやふくらみがあらわれてくることがあります。噛んだときに違和感があったり、なんとなく圧迫されるような感覚を覚えることから、異常に気付く方もいらっしゃるかもしれません。歯や歯ぐきに鈍い痛みを感じたり、進行するにしたがって痛みが強くなったりします。

歯肉の腫れや排膿

さらに進行すると、歯肉に膿の出口ができ、膿が出てくることがあります。膿がたまって炎症が広がると、頬や顎が大きく腫れてしまい熱を持ったり倦怠感を感じたりすることも。ここまで進行しまったら、早急に治療を受けなければなりません。歯科医は「どうしてこんなになるまでほおっておいたんですか」とつい言ってしまうかも・・・。どうかお許しください、急いで治療にとりかかりましょう。

歯の動揺

嚢胞が大きくなると、歯を支える歯槽骨を溶かしてしまいます。嚢胞が骨を吸収することで、歯の動揺を招くこともあります。

歯根嚢胞の原因

むし歯の放置

歯根嚢胞の最も多い原因は、進行したむし歯です。むし歯が歯の表面から内部に向かって進行すると、やがて歯の神経に到達します。細菌感染により神経の機能が働かなくなると、細菌は根の先まで侵入します。免疫反応が生じた結果、膿がたまり、嚢胞が形成されるのです。神経がすでに死んでいる歯は痛みを感じにくいため、自覚症状がほとんどないかもしれません。症状が出た時にはすでに大きな嚢胞となっていることも多く、注意が必要です。

過去の根管治療の不備

根管治療とは、細菌に感染した歯髄を除去して徹底的に殺菌し、防腐剤をつめて密閉するという治療です。根管は非常に複雑な構造をしており、すべての感染源を除去するのが困難な場合もあります。以前に根管治療を受けた歯でも、根管の中に細菌が残っていたり、充填材が不十分だったりすると、再び感染を起こすことがあります。根管治療が十分に行われなかった場合、細菌が再び活性化して嚢胞が形成されることがあります。治療後数年を経てから歯根嚢胞が見つかるケースも珍しくありません。

歯の外傷

事故や転倒、スポーツ中の衝突などによって力がかかり、歯が折れたり亀裂がはいったりして、歯の神経が細菌に感染し、歯の根の先端に嚢胞が形成されることがあります。このような非感染性の外傷によるケースは、時間が経ってから症状として現れることが多くあります。

慢性的な炎症

軽度の炎症が長期間続くことで、嚢胞が形成されることもあります。

歯根嚢胞の検査と診断

レントゲン検査

レントゲン撮影では、歯の根の根の先に黒い影として嚢胞が確認できます。ただし位置や大きさによっては確認しにくい場合もあります。

コンピュータ断層撮影による撮影

コンピュータ断層撮影、歯科用CTでは、レントゲンでは把握できない病変の立体的な広がりや、位置関係、骨の状態、神経の位置などを精密に再現します。歯根端切除術などでは正確で安全な治療を可能にします。1回の放射線量が従来の医科用CTと比較すると非常に少なく、患者さまへ負担の少ない治療が行えます。

歯根嚢胞の治療法

症状によって、できるだけ歯の機能を残すことを考えます。

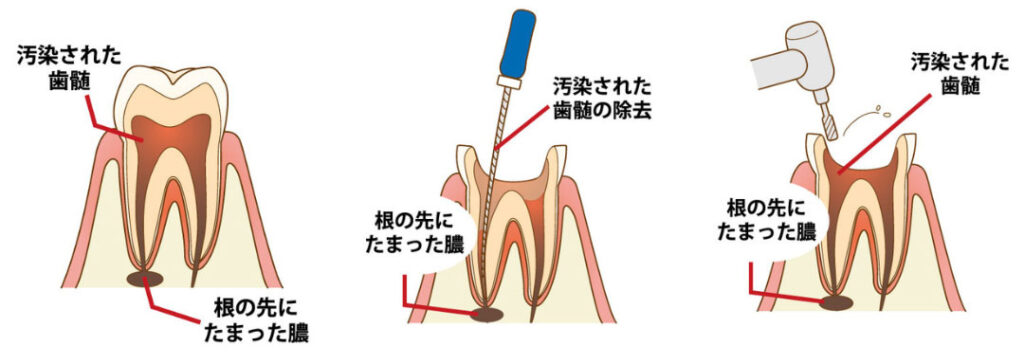

根管治療(歯内療法)

歯の内部にある感染組織を除去し、根管を洗浄・消毒してから充填材で密封することで再感染を防ぎます。小さな嚢胞に適用される治療法です。

外科的治療(嚢胞摘出術)

嚢胞が大きい場合、または根管治療のみでは対応できない場合、外科的に嚢胞を摘出する手術を行います。感染した歯根先端を切除し、嚢胞を取り除く手術を「歯根端切除術」と言います。

抜歯

嚢胞が非常に大きい場合や歯が保存不可能な場合は、抜歯をしなければならないこともあります。抜歯後は義歯、ブリッジ、インプラントなどの治療が必要です。

木更津きらら歯科ではプライバシーに配慮した完全無菌のオペ室を完備しています。

安心しておまかせください! でもそうなる前に・・・

木更津きらら歯科は、高度な治療に対応できる検査機器にオペ室を備え、経験豊富な医師が診療にあたります。むずかしい症例でも安心しておまかせください。でも、そうなる前に、予防と早期発見、早めの治療が一番大切なんですよ。

当院の医師の所属学会

木更津きらら歯科では、各ジャンルに精通した歯科医師が在籍しています。お口の異変でご不安なこと、わからないことがありましたらご遠慮なくお問い合わせください。

- 日本口腔外科学会専門医

- 日本口腔外科学会認定医

- 日本歯周病学会 認定医

- 日本口腔インプラント学会 専門医

- 日本口腔インプラント学会 専修医

- ICOI(国際口腔インプラント学会)認定医

- ICOI(国際口腔インプラント学会)日本支部前会長

- iACD 理事(国際コンテンポラリー歯科学会)

- iACD Diplomate(国際コンテンポラリー歯科学会 指導医)

- 日本矯正歯科学会 認定医

- 日本歯内療法学会 専門医

- 日本有病者歯科医療学会 認定医

- 歯科医師臨床研修指導医

詳しく読む →

親知らずの虫歯|原因・治療法・費用やメリット・注意点まで解説

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 親知らずは、10代後半から20代にかけて生えてくる奥歯で、現代人の顎の大きさとのバランスから正常に生えにくい歯といわれています。

そのため、歯ぐきに埋まったままになったり、斜めに生えてきたりすることが多く、歯磨きがしにくい環境を作り出します。結果として、親知らずは虫歯や歯周病になりやすい厄介な歯とされているのです。

親知らずの虫歯は、気づかないうちに進行しやすく、痛みや腫れを伴うこともあります。さらに、隣の歯に虫歯を広げてしまうリスクもあるため、早めの対応が欠かせません。

今回は、親知らずが虫歯になりやすい理由や、進行の過程、治療方法、費用について詳しく解説します。親知らずの虫歯にお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

親知らずは、10代後半から20代にかけて生えてくる奥歯で、現代人の顎の大きさとのバランスから正常に生えにくい歯といわれています。

そのため、歯ぐきに埋まったままになったり、斜めに生えてきたりすることが多く、歯磨きがしにくい環境を作り出します。結果として、親知らずは虫歯や歯周病になりやすい厄介な歯とされているのです。

親知らずの虫歯は、気づかないうちに進行しやすく、痛みや腫れを伴うこともあります。さらに、隣の歯に虫歯を広げてしまうリスクもあるため、早めの対応が欠かせません。

今回は、親知らずが虫歯になりやすい理由や、進行の過程、治療方法、費用について詳しく解説します。親知らずの虫歯にお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

親知らずが虫歯になりやすい理由

ここでは、親知らずが虫歯になりやすい理由について解説します。

ここでは、親知らずが虫歯になりやすい理由について解説します。

親知らずの位置と形状

親知らずは口の一番奥に生えるため、歯ブラシが届きにくいのが特徴です。特に斜めに生えていたり、半分だけ歯ぐきから顔を出していたりする場合は、ブラッシングが不十分になりやすく、歯垢が蓄積しやすい環境になります。 そのため、ほかの歯に比べて虫歯リスクが高まります。隣の歯との隙間ができやすい

親知らずとその手前の第二大臼歯の間には、汚れが溜まりやすい隙間ができることがあります。食べ物のカスやプラークが溜まりやすく、虫歯菌が繁殖する原因になります。親知らずだけでなく、隣の健康な歯まで虫歯になることも多いため注意が必要です。部分的に歯ぐきがかぶさっている

親知らずが中途半端に生えている場合、歯の一部が歯ぐきに覆われたままになることがあります。その隙間には細菌や食べかすがたまりやすく、歯ブラシで清掃するのが困難です。細菌の温床となりやすく、虫歯だけでなく炎症や腫れも引き起こしやすい環境です。虫歯リスクを高める生活習慣がある

生活習慣によって親知らずが虫歯になることもあります。 例えば、歯磨きの回数や磨き方、就寝前の飲食、砂糖を多く含む間食の頻度などが挙げられます。また、歯磨きの際にデンタルフロスや歯間ブラシを使わずに歯垢が残りやすい状態を放置すると、虫歯菌が増殖しやすくなります。親知らずの虫歯の症状と進行

ここでは、親知らずが虫歯になったときに現れる症状や進行について解説します。

ここでは、親知らずが虫歯になったときに現れる症状や進行について解説します。

初期症状

親知らずの虫歯は初期の段階では痛みがほとんどなく、自覚しにくいのが特徴です。この時点で治療を開始すれば、削る量も少なくて済みます。中期の段階

虫歯が進行すると、冷たいものや甘いものを口にした際にしみる症状が出るようになります。親知らずは位置的に歯ブラシが届きにくいため、この段階でも気づくのが遅れるケースが多く見られます。さらに進行すると、痛みが強くなり、食事に支障をきたすこともあります。進行した段階

親知らずの虫歯が進行すると、ズキズキとした強い痛みや、歯ぐきの腫れが現れることが多くなります。親知らず周囲の歯ぐきが大きく腫れると、口を開けにくくなることもあります。 痛みが数日以上続いたり、腫れが広がったりする場合は、膿がたまっている可能性もあるため、早急な歯科受診が必要です。また、発熱やリンパの腫れを伴う場合は、感染が広がっているサインなので速やかに歯科医院を受診しましょう。親知らずの虫歯を治療する方法

親知らずの虫歯治療は、虫歯の進行度によって異なります。初期であれば虫歯部分を削って詰め物をすることもありますが、進行している場合や清掃が困難な位置にある場合は抜歯と診断されることが多いです。

特に横向きに生えている場合や、部分的にしか生えていない場合は、虫歯治療をしても再発の可能性が高いため、抜歯が推奨されます。抜歯は腫れや痛みを伴うこともありますが、その後の再発リスクを防ぎ、口腔内の環境を改善できる大きなメリットがあります。

親知らずの虫歯治療は、虫歯の進行度によって異なります。初期であれば虫歯部分を削って詰め物をすることもありますが、進行している場合や清掃が困難な位置にある場合は抜歯と診断されることが多いです。

特に横向きに生えている場合や、部分的にしか生えていない場合は、虫歯治療をしても再発の可能性が高いため、抜歯が推奨されます。抜歯は腫れや痛みを伴うこともありますが、その後の再発リスクを防ぎ、口腔内の環境を改善できる大きなメリットがあります。

親知らずの虫歯治療にかかる費用

親知らずが虫歯になった場合には抜歯が選択されることが多いです。真っすぐに生えている場合の単純抜歯なら保険診療で3,000円〜5,000円程度です。

しかし、歯ぐきに埋まっていたり、横向きに生えていたりする場合は、5,000円〜1万円程度かかることもあります。なお、自由診療を行う歯科医院では、さらに高額になるケースもあります。

親知らずが虫歯になった場合には抜歯が選択されることが多いです。真っすぐに生えている場合の単純抜歯なら保険診療で3,000円〜5,000円程度です。

しかし、歯ぐきに埋まっていたり、横向きに生えていたりする場合は、5,000円〜1万円程度かかることもあります。なお、自由診療を行う歯科医院では、さらに高額になるケースもあります。

親知らずの虫歯治療に必要な期間と通院頻度

親知らずの虫歯治療にかかる期間は、虫歯の進行度や親知らずの生え方によって異なります。一般的に軽度の虫歯であれば1〜2回の通院、治療期間は1〜2週間程度が目安です。

親知らずが虫歯になった場合、位置や生え方によって治療が難しいことがあり、通常の歯よりも治療回数が増える可能性があります。

親知らずの虫歯治療後は、治療部位の炎症や痛みが落ち着くまで通常1〜2週間ほど経過観察が必要です。治療後に腫れや出血、強い痛みが続く場合には早めに歯科医院を受診し、経過観察中は患部を清潔に保ち、指示された通りの口腔ケアを徹底することが重要です。

親知らずの虫歯治療にかかる期間は、虫歯の進行度や親知らずの生え方によって異なります。一般的に軽度の虫歯であれば1〜2回の通院、治療期間は1〜2週間程度が目安です。

親知らずが虫歯になった場合、位置や生え方によって治療が難しいことがあり、通常の歯よりも治療回数が増える可能性があります。

親知らずの虫歯治療後は、治療部位の炎症や痛みが落ち着くまで通常1〜2週間ほど経過観察が必要です。治療後に腫れや出血、強い痛みが続く場合には早めに歯科医院を受診し、経過観察中は患部を清潔に保ち、指示された通りの口腔ケアを徹底することが重要です。

親知らずの虫歯を治療するメリット

ここでは、親知らずの虫歯を治療するメリットについて解説します。

ここでは、親知らずの虫歯を治療するメリットについて解説します。

抜歯によって口腔環境を改善できる

虫歯になった親知らずを抜くことで、口腔環境が改善されるケースがあります。 奥にある親知らずは清掃が難しく、歯垢や食べかすがたまりやすいため、抜歯することで隣の歯を守る効果が期待できます。結果として、虫歯や歯周病の予防につながるのはメリットといえるでしょう。他の歯への悪影響を防げる

親知らずが虫歯になると、隣接する歯にも虫歯菌が感染しやすくなります。特に親知らずが斜めや横向きに生えている場合、歯ブラシが届きにくく、汚れが溜まりやすいため、周囲の歯にも悪影響を及ぼすリスクが高まります。 虫歯が進行すると、隣の歯の根元まで感染が及ぶことがあり、最悪の場合は健康な歯も抜歯が必要になることがあります。 しかし、虫歯になっている親知らずを抜くことで、これらのリスクを低減できるのです。痛みや腫れの解消

親知らずが虫歯になると、強い痛みや腫れが生じやすく、これを放置すると炎症が広がる危険性があります。 虫歯になった親知らずを抜歯することで、これらの症状が解消されるケースが多いです。特に、痛みや腫れが繰り返し起こる場合や、抗生物質で一時的に症状が治まっても再発する場合は、抜歯が根本的な解決策となります。 抜歯後は、通常2~3日で腫れや痛みが軽減し、1〜2週間程度で日常生活に支障がなくなることが一般的です。将来的なトラブル予防

親知らずは虫歯だけでなく、歯ぐきの炎症や腫れ、嚢胞(のうほう)などのトラブルを引き起こす原因にもなります。 虫歯をきっかけに抜歯することで、これらのリスクを未然に防ぐことができます。特に斜めや横向きに生えている親知らずは将来的に問題を起こす可能性が高いため、早めの対応が重要です。親知らずの虫歯を治療するときの注意点

親知らずは奥に位置しているため、治療や抜歯の際に他の歯よりも痛みや腫れが生じやすい傾向があります。特に、埋まっている親知らずの場合は処置が複雑になり、術後の腫れや痛みが数日続くこともあります。

また、抜歯後には、細菌感染やドライソケットなどの合併症が起こることがあります。ドライソケットとは、抜歯後の治癒過程で本来できるはずの血餅(けっぺい)がうまく形成されなかったり、途中で取れてしまったりすることで発生する合併症の一つです。

抜歯後2〜3日経ってから現れることが多く、痛みが長引くのが特徴です。予防のためには抜歯後に過度なうがいや喫煙を避け、処方された薬を正しく服用することが大切です。

親知らずは奥に位置しているため、治療や抜歯の際に他の歯よりも痛みや腫れが生じやすい傾向があります。特に、埋まっている親知らずの場合は処置が複雑になり、術後の腫れや痛みが数日続くこともあります。

また、抜歯後には、細菌感染やドライソケットなどの合併症が起こることがあります。ドライソケットとは、抜歯後の治癒過程で本来できるはずの血餅(けっぺい)がうまく形成されなかったり、途中で取れてしまったりすることで発生する合併症の一つです。

抜歯後2〜3日経ってから現れることが多く、痛みが長引くのが特徴です。予防のためには抜歯後に過度なうがいや喫煙を避け、処方された薬を正しく服用することが大切です。

まとめ

親知らずは奥に位置しているため歯磨きが難しく、虫歯や炎症を起こしやすい歯です。初期段階では症状が出にくいものの、進行すると強い痛みや腫れを引き起こし、隣の歯にまで悪影響を及ぼすことがあります。

治療方法は虫歯の進行度によって異なりますが、多くの場合は抜歯が選択されるのが現状です。 治療後は痛みや腫れなどのデメリットがある一方で、抜歯によって口腔環境が改善し、将来的なトラブルを予防できるというメリットもあります。

親知らずの虫歯は、放置すると口腔内だけでなく全身の健康に影響を及ぼす可能性もあるため、早めの診断と治療が大切です。気になる症状がある方は自己判断せず、歯科医院で相談しましょう。

虫歯にお悩みの方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

親知らずは奥に位置しているため歯磨きが難しく、虫歯や炎症を起こしやすい歯です。初期段階では症状が出にくいものの、進行すると強い痛みや腫れを引き起こし、隣の歯にまで悪影響を及ぼすことがあります。

治療方法は虫歯の進行度によって異なりますが、多くの場合は抜歯が選択されるのが現状です。 治療後は痛みや腫れなどのデメリットがある一方で、抜歯によって口腔環境が改善し、将来的なトラブルを予防できるというメリットもあります。

親知らずの虫歯は、放置すると口腔内だけでなく全身の健康に影響を及ぼす可能性もあるため、早めの診断と治療が大切です。気になる症状がある方は自己判断せず、歯科医院で相談しましょう。

虫歯にお悩みの方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

根管治療は痛い?治療の流れや期間、痛みを和らげる方法も解説

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 「根管治療は痛いのでは?」と不安に感じている方や、過去に歯の治療で強い痛みを経験したことがある方も多いのではないでしょうか。痛みへの恐怖から治療を先延ばしにしてしまうと、歯の状態が悪化して抜歯が必要になるリスクも高まります。

今回は、根管治療とはどのような治療なのか、治療中や治療後には痛みが生じることがあるのか解説します。痛みを和らげるための方法もご紹介しますので、根管治療の痛みが心配な方や治療を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

「根管治療は痛いのでは?」と不安に感じている方や、過去に歯の治療で強い痛みを経験したことがある方も多いのではないでしょうか。痛みへの恐怖から治療を先延ばしにしてしまうと、歯の状態が悪化して抜歯が必要になるリスクも高まります。

今回は、根管治療とはどのような治療なのか、治療中や治療後には痛みが生じることがあるのか解説します。痛みを和らげるための方法もご紹介しますので、根管治療の痛みが心配な方や治療を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

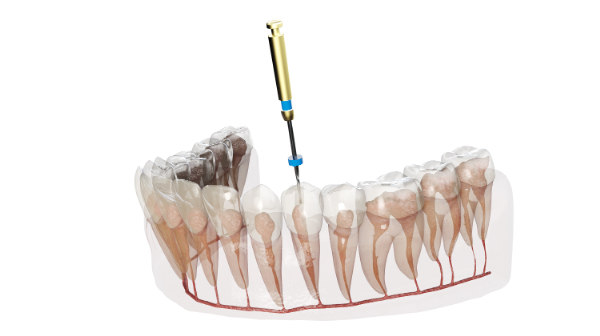

根管治療とは

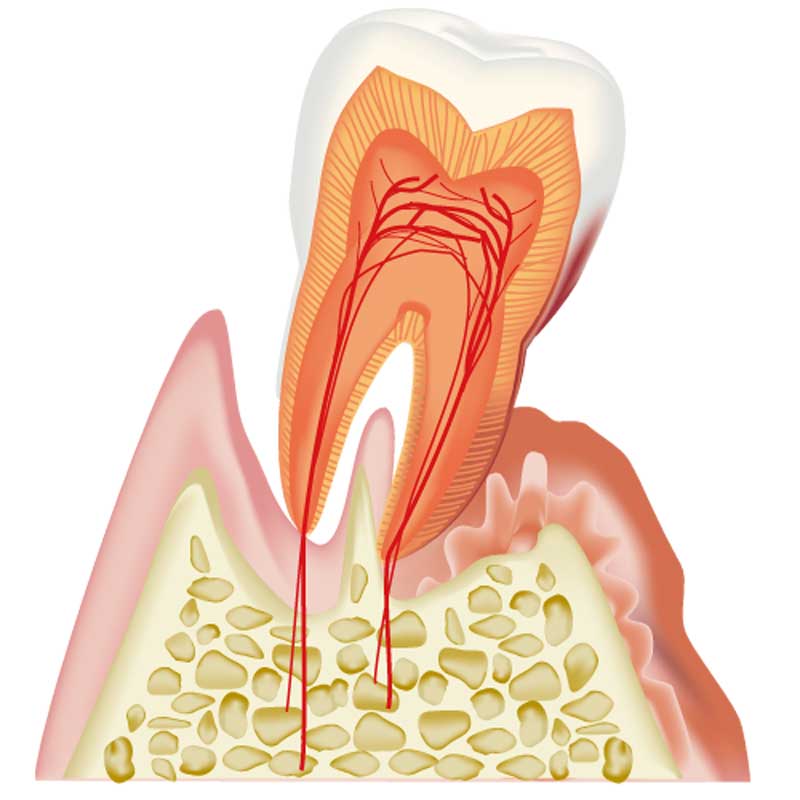

根管治療(こんかんちりょう)とは、虫歯の進行や外傷などによって歯の内部にある神経や血管(歯髄)が炎症を起こしたり感染を起こしたりした際に行う治療です。

歯の内部には根管と呼ばれる非常に細い管があります。根管治療では、そこに入り込んだ細菌や感染した歯髄を丁寧に除去し、内部を洗浄・消毒したうえで、薬剤で密封することで再感染を防ぎます。

この治療を行わずに感染を放置すると、炎症が顎の骨にまで広がり、激しい痛みや腫れを引き起こすだけでなく、最終的には歯を失う可能性もあります。根管治療は、こうした事態を防ぎ、歯を抜かずに残すことを目的とした治療です。

治療中には痛みや不快感を伴うことがありますが、適切な麻酔や技術により、多くのケースで快適に治療を受けることが可能です。歯の機能や見た目を維持したい患者さんにとって、根管治療は非常に重要な選択肢となるでしょう。

根管治療(こんかんちりょう)とは、虫歯の進行や外傷などによって歯の内部にある神経や血管(歯髄)が炎症を起こしたり感染を起こしたりした際に行う治療です。

歯の内部には根管と呼ばれる非常に細い管があります。根管治療では、そこに入り込んだ細菌や感染した歯髄を丁寧に除去し、内部を洗浄・消毒したうえで、薬剤で密封することで再感染を防ぎます。

この治療を行わずに感染を放置すると、炎症が顎の骨にまで広がり、激しい痛みや腫れを引き起こすだけでなく、最終的には歯を失う可能性もあります。根管治療は、こうした事態を防ぎ、歯を抜かずに残すことを目的とした治療です。

治療中には痛みや不快感を伴うことがありますが、適切な麻酔や技術により、多くのケースで快適に治療を受けることが可能です。歯の機能や見た目を維持したい患者さんにとって、根管治療は非常に重要な選択肢となるでしょう。

根管治療中の痛みとその対策

「根管治療は痛そう」といったイメージを持つ方は少なくないでしょう。

しかし、実際の治療では適切な麻酔が施されるため、多くのケースで痛みは最小限に抑えられています。ここでは、麻酔の効き方や痛みを感じやすい場面、痛みを軽減するための工夫について詳しく解説します。

「根管治療は痛そう」といったイメージを持つ方は少なくないでしょう。

しかし、実際の治療では適切な麻酔が施されるため、多くのケースで痛みは最小限に抑えられています。ここでは、麻酔の効き方や痛みを感じやすい場面、痛みを軽減するための工夫について詳しく解説します。

麻酔の効き方と不快感

根管治療では多くの場合、局所麻酔を使用するため、治療中に強い痛みは感じにくいとされています。 ただし、感染や炎症が強く広がっている場合は、麻酔の効きが弱くなることがあります。また、麻酔の効きやすさには個人差があるため、体質によっては麻酔が効きにくいこともあり、鈍い圧迫感や違和感を覚えることがあります。 ただし、この痛みも強い痛みではなく、我慢できる程度であることが多いでしょう。痛みを感じやすい場面

以下のような状況では、一時的に痛みを感じることがあります。- 麻酔が十分に効いていない状態で治療器具が神経付近に触れたとき

- 歯髄がすでに壊死していても、周囲の組織に炎症がある場合

痛みを減らすための工夫

痛みを最小限に抑えるためには、治療前に痛みや不安をしっかり歯科医師に伝えることが大切です。歯科医師は麻酔の追加や治療のペース調整など、患者さんの状態に合わせた対応を心がけてくれるでしょう。 また、治療後は歯科医師の指示に従い、安静に過ごすこと、薬を適切に服用することが大切です。根管治療後の痛みと継続期間

ここでは、根管治療後の痛みが継続する期間の目安や強い痛みが続く際に考えられる原因、再受診のタイミングについて解説します。治療後の不安を軽減し、適切に対応できるように知識を深めましょう。

ここでは、根管治療後の痛みが継続する期間の目安や強い痛みが続く際に考えられる原因、再受診のタイミングについて解説します。治療後の不安を軽減し、適切に対応できるように知識を深めましょう。

一般的な痛みの経過と期間の目安

根管治療後は、数日から1週間程度、軽い痛みや違和感が残ることがあります。これは治療による刺激や炎症が一時的に生じるためで、多くの場合、時間の経過とともに徐々に軽減していきます。強い痛みが続くときに考えられる原因

痛みが強く長引く場合、根管内に細菌が残っていたり、根の先に炎症が広がっていたりする可能性があります。そのほかにも、噛み合わせの不具合や治療部位への過度な刺激も痛みの原因となることがあります。症状悪化のサインと受診のタイミング

根管治療後の痛みが強くなったり、治療部位が腫れてきたり、発熱や膿が出るなどの症状が現れたりした場合は、炎症や感染が悪化している可能性があります。 治療後の痛みは数日から1週間程度で徐々に軽減しますが、痛みが1週間以上続く場合や日ごとに悪化する場合は早めに歯科医院を受診したほうがよいでしょう。 また、噛むと強い痛みがある、口が開けにくい、顔の腫れが広がるといった症状も再受診の目安となります。自宅でできる痛みの対処法

ここでは、根管治療後、痛みがあるときに自宅でできる対処法について解説します。

ここでは、根管治療後、痛みがあるときに自宅でできる対処法について解説します。

鎮痛剤を服用する

根管治療後に痛みがあるときは、歯科医院で処方された鎮痛剤を服用しましょう。これによって、痛みを和らげることができます。 鎮痛剤を服用するときは用法・用量を守ることが大切です。痛みが強い場合でも、自己判断で薬を増やしたり、複数の鎮痛薬を併用したりすることは避けましょう。持病やアレルギーがある方は、服用前に必ず医師や薬剤師に相談してください。患部を冷やす

患部を冷やすことで炎症を抑え、痛みを和らげる効果が期待できます。冷却は、保冷剤や冷たいタオルなどを頬の外側から軽く当てる程度にとどめ、長時間の使用は避けましょう。食事・口腔ケア・睡眠時の工夫

根管治療をした直後は、患部に刺激を与えないような生活の工夫が求められます。 食事の際には、硬いものや極端に熱い・冷たい飲食物は避け、できるだけ治療した側の歯を使わずに食事を摂ることが望ましいでしょう。これにより、患部への負担を軽減し、痛みの悪化を防ぐことができます。 また、口腔ケアを行う際には、治療した部位に過度な刺激を与えないよう注意が必要です。 特に歯磨きの際は、強くこすらず、やわらかい毛の歯ブラシを使って優しく清掃することが望ましいでしょう。刺激が強すぎると、炎症が悪化する恐れがあるため、治療後はいつも以上に丁寧なケアを心がけることが大切です。 さらに就寝時には枕を少し高めにして頭の位置を上げることで、血流による痛みの増加を防ぐことができ、より快適に眠ることができるでしょう。 このような配慮をすることで、治療後の不快感を軽減し、回復をスムーズに進めることが期待できます。根管治療の流れと回数の目安

ここでは、一般的な治療の流れと通院回数の目安についてご紹介します。

ここでは、一般的な治療の流れと通院回数の目安についてご紹介します。

根管治療の進行

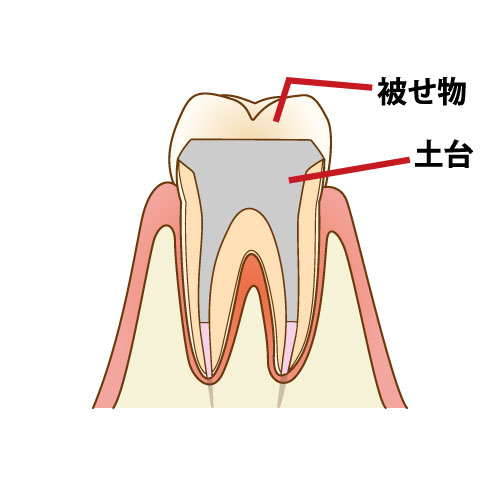

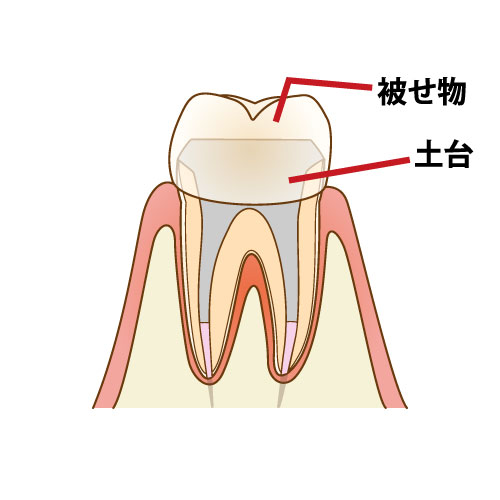

初診時には患者さんのお悩みをお伺いし、レントゲン撮影や視診を通じて、歯の状態や感染の広がりを詳しく診断します。この検査結果をもとに治療計画が立てられます。 治療当日は、痛みを感じにくくするために局所麻酔を施したうえで、歯に小さな穴を開けて内部にアクセスします。感染した歯髄などの組織を専用の器具で丁寧に除去し、根管内が無菌状態になるまで洗浄・消毒を何度か繰り返し行います。 根管内の洗浄と消毒が完了したら歯の内部に薬剤を詰めます。その後、土台を立てて被せ物を装着して歯の機能を回復させたら治療終了です。治療回数と期間の目安

根管治療は通常3〜5回程度の通院で完了することが多いですが、感染が広範囲に及んでいる場合や根管の形状が複雑な場合には、さらに時間がかかることもあります。 治療の間隔は歯科医師の判断により数日〜1週間程度空けることが一般的で、完了までに1か月以上かかるケースもあるでしょう。 治療期間中は仮封材で歯を保護しますが、この仮の詰め物が取れやすいため、硬い食べ物や粘着性のある食品は避けるなど、日常生活での注意が必要です。まとめ

根管治療は、虫歯の進行や外傷などによって歯の内部にある神経や血管が炎症・感染を起こした際、歯を残すために行う治療です。

治療中は麻酔が使用されるため、強い痛みを感じることは少ないとされていますが、治療後には鈍い痛みや違和感が数日続くこともあります。痛みが気になる場合は、鎮痛剤を服用したり患部を冷やしたりすることで和らげることができます。

根管治療は数回に分けて行われるのが一般的で、治療期間は症状や歯の状態によって異なります。根管治療には、歯の機能や見た目を維持できるという大きなメリットがありますが、再感染のリスクや治療期間の長期化といった注意点もあります。

治療の流れや痛みの程度をあらかじめ理解し、適切なケアを行うことで、より安心して治療に臨むことができるでしょう。

根管治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

根管治療は、虫歯の進行や外傷などによって歯の内部にある神経や血管が炎症・感染を起こした際、歯を残すために行う治療です。

治療中は麻酔が使用されるため、強い痛みを感じることは少ないとされていますが、治療後には鈍い痛みや違和感が数日続くこともあります。痛みが気になる場合は、鎮痛剤を服用したり患部を冷やしたりすることで和らげることができます。

根管治療は数回に分けて行われるのが一般的で、治療期間は症状や歯の状態によって異なります。根管治療には、歯の機能や見た目を維持できるという大きなメリットがありますが、再感染のリスクや治療期間の長期化といった注意点もあります。

治療の流れや痛みの程度をあらかじめ理解し、適切なケアを行うことで、より安心して治療に臨むことができるでしょう。

根管治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

歯の欠けや折れについての治療法

コンポジットレジン充填

インレー修復

オールセラミックスインレー

ジルコニアインレー

被せ物(クラウン)

フルジルコニア クラウン

ラミネートベニア

土台を調整・補強したうえでクラウンを被せる

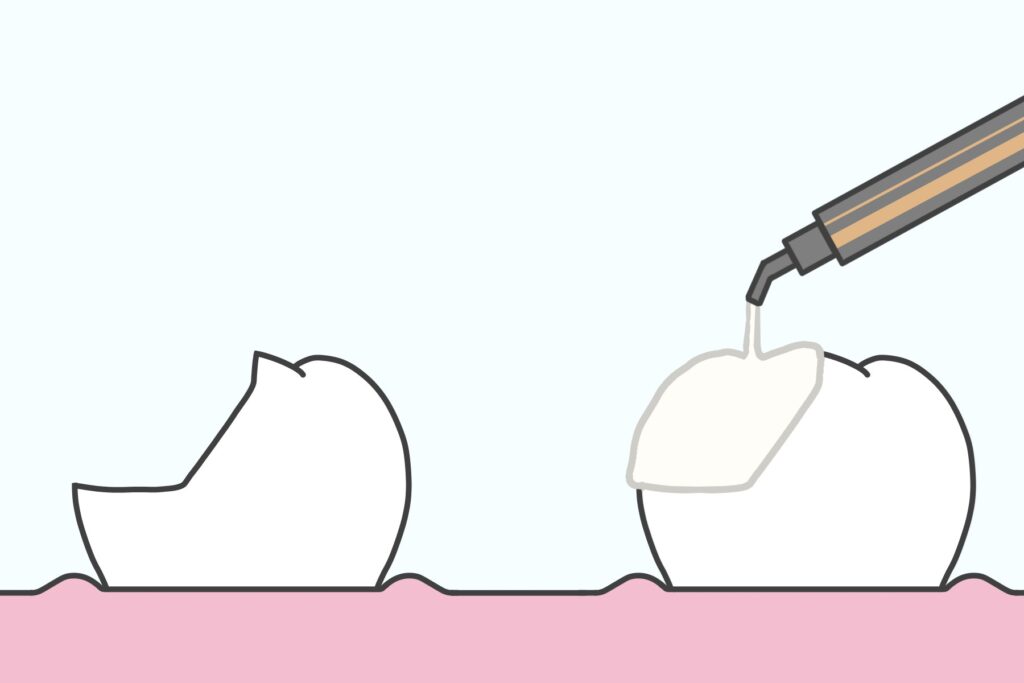

クラウンレングスニング(歯冠長延長術)

エクストルージョン(歯根挺出術)

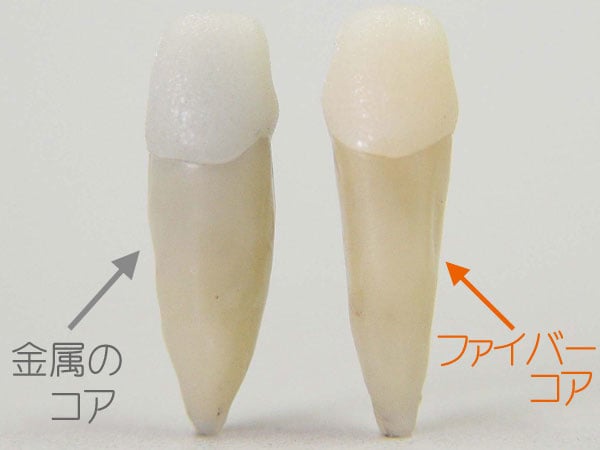

ファイバーコア

土台を補強し、クラウンを被せる

再植

歯根まで損なわれた場合

歯が欠ける原因

むし歯

歯ぎしり・食いしばり

転倒や事故による外傷

酸蝕歯

かみ合わせの悪さ

詳しく読む →

前歯1本を入れ歯にできる?費用やメリット・デメリットについて

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 「前歯を1本だけ入れ歯にしたいけれど、できるのかな」と疑問に思われている方もいるかもしれません。結論からお伝えすると、前歯1本だけでも、入れ歯を装着することは可能です。

ただし、前歯は人目に触れやすい部分なので、仕上がりの美しさやフィット性なども求められるでしょう。

今回は、前歯1本を義歯にする場合の選択肢や費用、メリット・デメリットなどについて解説します。入れ歯による治療を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

「前歯を1本だけ入れ歯にしたいけれど、できるのかな」と疑問に思われている方もいるかもしれません。結論からお伝えすると、前歯1本だけでも、入れ歯を装着することは可能です。

ただし、前歯は人目に触れやすい部分なので、仕上がりの美しさやフィット性なども求められるでしょう。

今回は、前歯1本を義歯にする場合の選択肢や費用、メリット・デメリットなどについて解説します。入れ歯による治療を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

前歯1本を入れ歯にできる?

部分入れ歯は欠損した歯を補うための方法のひとつで、前歯1本からでも装着できます。保険が適用される入れ歯では、金属のバネを隣り合う歯に引っかけて装着しますが、保険適用外のものであれば、金属のバネを使用せずに作成することが可能です。

特に、前歯は人目に触れやすい部分なので、金属のバネが露出すると審美性が損なわれます。人と会話する機会が多い方や人前に立つ機会が多い方は、目立ちにくい種類のものを選ぶ傾向があります。

部分入れ歯は欠損した歯を補うための方法のひとつで、前歯1本からでも装着できます。保険が適用される入れ歯では、金属のバネを隣り合う歯に引っかけて装着しますが、保険適用外のものであれば、金属のバネを使用せずに作成することが可能です。

特に、前歯は人目に触れやすい部分なので、金属のバネが露出すると審美性が損なわれます。人と会話する機会が多い方や人前に立つ機会が多い方は、目立ちにくい種類のものを選ぶ傾向があります。

前歯1本を入れ歯にする場合の選択肢

前歯を1本だけ補いたい場合、使用できる義歯の種類は主に4つあります。ここでは、それぞれの特徴について解説します。

前歯を1本だけ補いたい場合、使用できる義歯の種類は主に4つあります。ここでは、それぞれの特徴について解説します。

レジン床義歯

レジン床義歯は、プラスチック樹脂(レジン)と金属のバネで作られている入れ歯で、保険が適用されます。破損した場合の修理や噛み合わせの調整、義歯の再作成がしやすいというメリットがあります。 ただし、金属のバネを隣り合う歯に引っかけて固定するため、目立ちやすいというデメリットがあります。シリコーン義歯

シリコーン義歯とは、シリコーン素材で作られたやわらかい入れ歯のことです。フィット性が高いため、装着時の痛みや違和感を軽減できます。また、安定感が高く、外れにくいこともメリットといえるでしょう。 ただし、シリコーン素材は汚れが付着しやすいため、こまめにお手入れをする必要があります。さらに、その他の硬い素材に比べて強度が劣るため、取り扱いには注意が必要です。ノンクラスプデンチャー

ノンクラスプデンチャーとは、金属のバネを使用せずに装着する入れ歯のことです。歯ぐきにあたる部分や留め具の部分に特殊な樹脂を使用することで、軽量性とフィット性を高めています。 金属のバネを使用しないため、前歯に装着しても自然な見た目が得られることもメリットといえます。 ただし、樹脂素材で作られているため、金属製の入れ歯に比べて強度が劣るというデメリットがあります。場合によっては、頻繁な作り直しが必要になることもあるでしょう。金属床義歯

金属床義歯は、土台部分に金属を使用して作られている入れ歯です。使用される金属の種類には、チタンやコバルトクロムなどがあります。強度が高い、薄く作れる、食事や会話がしやすいなどの特徴があります。 また、患者さま一人ひとりの口腔内に合わせて調整がしやすく耐久性に優れているため、長期間使用できることもメリットといえるでしょう。 ただし、金属を使用するため金属アレルギーを発症するリスクがある点や、位置によっては金属部分が見える点についてはデメリットといえます。前歯1本を入れ歯にする費用[種類別]

失った歯を補うために入れ歯治療を検討している方は、費用が気になるのではないでしょうか。治療にかかる費用は入れ歯の種類や本数などによって異なります。また、保険が適用されない種類の入れ歯の費用は、歯科医院ごとに異なります。

以下では、種類別の費用の目安について解説します。

失った歯を補うために入れ歯治療を検討している方は、費用が気になるのではないでしょうか。治療にかかる費用は入れ歯の種類や本数などによって異なります。また、保険が適用されない種類の入れ歯の費用は、歯科医院ごとに異なります。

以下では、種類別の費用の目安について解説します。

レジン床義歯

レジン床義歯には保険が適用されるため、他の種類よりも費用が抑えられます。目安は数千円~2万円程度です。 ただし、保険が適用されるものは最低限の機能と見た目を回復する目的で用いられるため、使用できる素材や治療にかけられる回数などに制限があります。保険が適用されない自費の入れ歯と比べて、審美性や機能性が劣る点については理解しておく必要があるでしょう。シリコーン義歯

シリコーン義歯は、保険が適用されない自費診療の入れ歯です。部分入れ歯の場合、10万~50万円程度かかることが一般的です。なお、経年劣化によってシリコーンが剥がれることがあるため、1~2年に1回ほどの頻度でシリコーンを取り替える必要があります。ノンクラスプデンチャー

ノンクラスプデンチャーも、自費の入れ歯の1つです。費用は患者さまの口腔内の状態や素材などによっても異なりますが、一般的には10万~15万円程度が目安です。 ただし、ノンクラスプデンチャーは、使用しているうちに土台部分の素材が劣化するため、使い始めてから3~5年程度で寿命を迎えるといわれています。ノンクラスプデンチャーを使用する際には、将来的にかかる再治療のコストも考慮しなければなりません。金属床義歯

金属床義歯も、自費診療の部分入れ歯です。費用は金属の種類によって異なり、チタン床では55万程度、コバルトクロム床では38万円程度が目安です。耐久性や強度に優れているため、修理や調整を行いながら長期にわたって使い続けることが可能です。前歯1本を入れ歯にするメリット・デメリット

ここからは、前歯1本を義歯にするメリット・デメリットについて解説します。

ここからは、前歯1本を義歯にするメリット・デメリットについて解説します。

メリット

メリットは、以下の通りです。自然な見た目が得られる

前歯は、会話や食事などの際に人目に触れやすい部分です。1本でも失うと顔の印象に影響を及ぼすことが考えられます。 しかし、部分入れ歯を使用すると自然な見た目を保つことができるでしょう。また、保険適用の入れ歯は、ブリッジやインプラントなどと比べて短期間で完了します。修理や調整がしやすい

入れ歯は、修理や調整がしやすいです。入れ歯を使用しているうちに不具合や破損が生じることもありますが、基本的に即日で修理が完了するため、忙しい方や修理に時間をかけたくない方にも人気です。取り外しできる

入れ歯は取り外しできるため、ブラッシングがしやすく、常に清潔に保って使用することが可能です。また、口の中で何らかのトラブルが起きた場合にも、入れ歯を外せば原因を特定しやすくなるでしょう。費用が抑えられる

部分入れ歯には保険が適用されるものもあり、費用を抑えられるというメリットもあります。そのため、できるだけ費用をかけずに治療をしたいという方にも選ばれています。デメリット

デメリットは、以下の通りです。慣れるまで時間がかかる

入れ歯は簡単に装着できますが、慣れないうちは違和感や痛みを覚えることがあります。装着時の違和感や不快感を強いストレスとして感じる方もいるため、慣れるまでに時間がかかる点はデメリットといえるでしょう。審美性に劣る

保険が適用される入れ歯では、金属のバネを使用して義歯を固定します。そのため、目立ちやすくなるというデメリットもあります。審美性を重視する方やできるだけ目立ちにくいものを装着したい方は、自費診療を検討するとよいでしょう。定期的な調整が必要

入れ歯は、使用しているうちに段差が生じたり違和感を覚えたりすることがあります。そのため、定期的な調整が必要です。忙しい方にとっては、定期的に受診しなければならないことがデメリットになるでしょう。まとめ

前歯1本を失った場合、部分入れ歯で補うことが可能です。保険診療の場合は選択できる素材が限られますが、治療にかかる費用を抑えてスムーズに歯を補うことができます。

ただし、金属のバネを使用して固定するため審美性には劣るという欠点があります。見た目が気になる方や目立ちにくいものを装着したい方は、自費診療を選択することも方法のひとつです。

自費診療にかかる費用は素材やクリニックによっても異なりますので、事前に詳しい費用を確認したうえで治療を進めるようにしましょう。

入れ歯治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

前歯1本を失った場合、部分入れ歯で補うことが可能です。保険診療の場合は選択できる素材が限られますが、治療にかかる費用を抑えてスムーズに歯を補うことができます。

ただし、金属のバネを使用して固定するため審美性には劣るという欠点があります。見た目が気になる方や目立ちにくいものを装着したい方は、自費診療を選択することも方法のひとつです。

自費診療にかかる費用は素材やクリニックによっても異なりますので、事前に詳しい費用を確認したうえで治療を進めるようにしましょう。

入れ歯治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

根管治療にかかる費用は?保険診療と自由診療のメリット・デメリットも

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 虫歯が進行して神経まで到達した場合や、以前根管治療した箇所が再発した場合などは、根管治療が必要です。根管治療をするにあたって「どれくらいの費用がかかるの?」「保険で適用できる?」など考えるのではないでしょうか。

この記事では、根管治療にかかる費用について解説します。保険診療と自由診療の違いやそれぞれのメリット、デメリットも説明しますので、ぜひ最後までお読みください。

虫歯が進行して神経まで到達した場合や、以前根管治療した箇所が再発した場合などは、根管治療が必要です。根管治療をするにあたって「どれくらいの費用がかかるの?」「保険で適用できる?」など考えるのではないでしょうか。

この記事では、根管治療にかかる費用について解説します。保険診療と自由診療の違いやそれぞれのメリット、デメリットも説明しますので、ぜひ最後までお読みください。

根管治療とは

歯の中の根管から感染した細菌などを取り除き、消毒する処置を根管治療と呼びます。根管の中の歯髄は、歯に血液や栄養、水分などを供給する働きを持っています。

虫歯が進行したり、何らかの原因で歯髄に炎症が起きたりすると激痛を覚えます。症状が進むと歯を失ったり顎の骨が溶けたりするリスクがあるので、放置するのは大変危険です。

そのため、根管治療で病気になった歯髄や細菌を取り除き、根管を無菌状態にして薬を詰めます。根管治療は、虫歯が進行した歯を残すための治療法なのです。

歯の中の根管から感染した細菌などを取り除き、消毒する処置を根管治療と呼びます。根管の中の歯髄は、歯に血液や栄養、水分などを供給する働きを持っています。

虫歯が進行したり、何らかの原因で歯髄に炎症が起きたりすると激痛を覚えます。症状が進むと歯を失ったり顎の骨が溶けたりするリスクがあるので、放置するのは大変危険です。

そのため、根管治療で病気になった歯髄や細菌を取り除き、根管を無菌状態にして薬を詰めます。根管治療は、虫歯が進行した歯を残すための治療法なのです。

根管治療にかかる費用

根管治療は保険・自由どちらでも受けられます。それぞれの費用と詳細、治療の違いについて見ていきましょう。

根管治療は保険・自由どちらでも受けられます。それぞれの費用と詳細、治療の違いについて見ていきましょう。

保険診療での根管治療にかかる費用

3割負担の方が保険診療で根管治療する場合、かかる費用の目安は2,000円〜5,000円です。治療する根管の数によって費用は異なります。 また、レントゲン撮影や、薬の処方、麻酔代、根管治療の後で詰め物をする時に使用する薬などの費用がかかります。 根管治療の後は被せ物で歯を補いますが、その際は別途で費用がかかります。選んだクラウンによって費用が異なりますので、歯科医師に確認してください。自由診療での根管治療にかかる費用

自由診療で根管治療する際にかかる費用は歯科医院によって異なりますが、相場は10万円〜100万円です。自由診療では、保険診療と異なり特別な材料や薬剤を使ってより精密な治療を行えます。 例えば、自由診療ではマイクロスコープを使用することが可能です。根管は非常に細く目視では十分に確認できないこともありますが、マイクロスコープを使用すれば精密な作業が可能になります。 また、自由診療では治療時間の制限もありません。1回あたりの治療に時間をかけられるので、通院回数を減らすこともできるでしょう。根管治療を保険診療で受けるメリット・デメリット

一般的に、根管治療が必要になった場合、保険治療を選択する方が多いでしょう。根管治療を保険診療で受ける際は、次のメリットとデメリットを理解しておくことが大切です。

一般的に、根管治療が必要になった場合、保険治療を選択する方が多いでしょう。根管治療を保険診療で受ける際は、次のメリットとデメリットを理解しておくことが大切です。

根管治療を保険診療で受けるメリット

根管治療を保険診療で受けるメリットは、治療費を安く抑えられることです。根管治療をせずに症状を放置していると、抜歯が必要になったり、顎の骨に炎症が起きたりとさまざまなリスクが伴います。 多くの方の経済的な負担を減らして治療できるのは、大きなメリットだと言えるでしょう。根管治療を保険診療で受けるデメリット

根管治療を保険診療で受ける場合、使用する薬剤や器具、治療法が限られます。そのため、自由診療での根管治療に比べると、炎症が再発するリスクが高いです。根管治療はとても繊細で難しい治療で、肉眼では見えない根管の中を処置しなければなりません。 治療回数や1回にかけられる時間、使用できる薬剤が限られているため、完璧に無菌状態にできない可能性もあるでしょう。根管内に菌が残っていると、再発の原因となります。 根管治療後しばらくして腫れたり痛みが出たりする場合もあり、その際は再治療が必要です。根管治療を自由診療で受けるメリット・デメリット

根管治療を自由診療で受ける場合、保険診療に比べて金額が高額になりますが、大きなメリットもあります。自由診療で根管治療を受けることの、メリットとデメリットについて考えましょう。

根管治療を自由診療で受ける場合、保険診療に比べて金額が高額になりますが、大きなメリットもあります。自由診療で根管治療を受けることの、メリットとデメリットについて考えましょう。

根管治療を自由診療で受けるメリット

根管治療を自由診療で受けるメリットは、再発率が低いことです。根管の中に細菌が入り込まないように徹底し、マイクロスコープなどの最新器具を使って細かい箇所を確認しながら施術を行います。 またじっくりと時間をかけて、より良い薬剤を使用した治療が可能です。このように、質の高い根管治療ができるため、再発率が低いのです。根管治療を自由診療で受けるデメリット

自由診療で根管治療を受けるデメリットは、治療費が高額になることです。先ほど紹介した通り、保険での治療に比べると費用が上がります。治療する箇所や症状によっては、100万円近くする可能性も否定できません。 治療費をできるだけ安く抑えたいと希望する方にとっては、大きなデメリットになるかもしれません。根管治療にかかる費用負担を抑える方法

保険診療で治療を受ければ費用を安く抑えられますが、最善の治療を受けたいと希望する方もいるでしょう。自由診療での根管治療にかかる費用の負担をできるだけ抑えるためには、以下の方法を試しましょう。

保険診療で治療を受ければ費用を安く抑えられますが、最善の治療を受けたいと希望する方もいるでしょう。自由診療での根管治療にかかる費用の負担をできるだけ抑えるためには、以下の方法を試しましょう。

できるだけ早く受診する

違和感を覚えたり、歯が黒くなっているのに気付いたりしたらできるだけ早く歯科医院に受診しましょう。根管の中に細菌が繁殖し、状態が悪くなればなるほどに治療が複雑になり治療期間もかかります。その分、治療費も高くなるでしょう。 早く受診すれば症状が悪化する前に治療できますので、治療期間が短くなり治療費も安く収まります。医療費控除を受ける

医療費控除の申請を検討しましょう。医療費控除は、年間で医療費の合計が10万円を超える際に申請すると、支払った税金の一部が戻ってくる制度です。その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%の金額を超えた際に対象になります。 治療費そのものが安くなるわけではありませんが、税金が返ってくるため負担が減るでしょう。自由診療での根管治療は10万円を超えることも多いため、医療費控除の対象になります。 医療費控除の申請は、確定申告の際に行います。領収書など必要な資料をなくさないように保管し、忘れずに申告してください。根管治療の流れ

根管治療をする際の基本的な流れは、次のとおりです。

根管治療をする際の基本的な流れは、次のとおりです。

- 抜髄する(神経を取る)

- 根管の中を洗浄と消毒する

- 薬を詰めて仮蓋をする

- 根管充填をする

- 土台を立てて被せ物をする

根管治療の期間・頻度

根管治療にかかる期間の目安は、保険診療か自由診療かによって異なります。保険治療の場合は4回〜5 回通院し、1か月〜2か月ほどかかります。

保険診療は、国が定めたルールに従う必要があるため治療時間や使用器具に制限があります。そのため、数回に分けて通院しなければなりません。また、仮蓋をした後は根管内に薬剤が浸透するようにしばらくおくため、治療期間が長くなります。

自由診療は、一般的に2回〜3回の通院で終了します。根管の数が少なく形も複雑でない前歯だと、1回の診療で完了することも少なくありません。自由診療だと、1回の治療で長く処置でき、より確実に根管内をきれいにできるため治療回数と頻度が少なくなります。

根管治療にかかる期間の目安は、保険診療か自由診療かによって異なります。保険治療の場合は4回〜5 回通院し、1か月〜2か月ほどかかります。

保険診療は、国が定めたルールに従う必要があるため治療時間や使用器具に制限があります。そのため、数回に分けて通院しなければなりません。また、仮蓋をした後は根管内に薬剤が浸透するようにしばらくおくため、治療期間が長くなります。

自由診療は、一般的に2回〜3回の通院で終了します。根管の数が少なく形も複雑でない前歯だと、1回の診療で完了することも少なくありません。自由診療だと、1回の治療で長く処置でき、より確実に根管内をきれいにできるため治療回数と頻度が少なくなります。

まとめ

今回は、根管治療にかかる費用や保険診療と自由診療の違いについて解説しました。根管治療にかかる費用は、保険診療だと2,000円〜5,000円、自由診療だと10万円〜100万円です。

保険適用で治療すると治療費が大幅に安くなるメリットがありますが、治療に使える薬剤や器具が限られ、再発率が高い点がデメリットです。

自由診療の治療は高額ですが、最新の器具や材料を使用した質の高い治療を受けられます。再発率が低いです。自由診療での治療費をできるだけ抑えるためには、早めに来院したり医療費控除の申請を検討したりできます。

それぞれの治療法にはメリットとデメリットがありますので、歯科医師と相談して自分の症状や状況にあった治療法を決定してください。

根管治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

今回は、根管治療にかかる費用や保険診療と自由診療の違いについて解説しました。根管治療にかかる費用は、保険診療だと2,000円〜5,000円、自由診療だと10万円〜100万円です。

保険適用で治療すると治療費が大幅に安くなるメリットがありますが、治療に使える薬剤や器具が限られ、再発率が高い点がデメリットです。

自由診療の治療は高額ですが、最新の器具や材料を使用した質の高い治療を受けられます。再発率が低いです。自由診療での治療費をできるだけ抑えるためには、早めに来院したり医療費控除の申請を検討したりできます。

それぞれの治療法にはメリットとデメリットがありますので、歯科医師と相談して自分の症状や状況にあった治療法を決定してください。

根管治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

むし歯と歯周病、こわいのはどちら?

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

歯医者はむし歯になったら行くところ、と思っていませんか? お口の中の重大なトラブルは、むし歯だけではありません。歯周病は、日本人の2人に1人がかかっていると言われる重大な病気です。

むし歯

むし歯は歯周病とは全く異なるお口のトラブルで、お口の中の酸が歯をとかしていくというものです。お口の中のむし歯原因菌が、糖分を餌にして酸を作り出すのです。

むし歯の原因

むし歯の原因菌としては、「ミュータンス菌」がよく知られています。ミュータンス菌は、私達が食べ物や飲み物に含まれる糖分を栄養にして増殖します。増殖するときにネバネバのノリのような物質を放出し、歯に強力に付着して、細菌の集合体が形成されます。これがプラークです。同時に乳酸も作り出すので、プラークの中は酸性になり、接触している歯の表面のエナメル質がとけてしまうのです。

むし歯の進行

歯の表面のツヤがなくなったり、変色した程度なら、唾液や歯みがき剤の作用によって傷んだ歯の表面が修復されます。エナメル質まで穴が広がってきたら治療が必要です。放置していると、象牙質まで進行し、さらに進むと、歯の神経(歯髄)まで到達してたいへんな痛みを感じます。最後には歯全体が損なわれ、神経は死んでしまい、歯の根に膿がたまります。

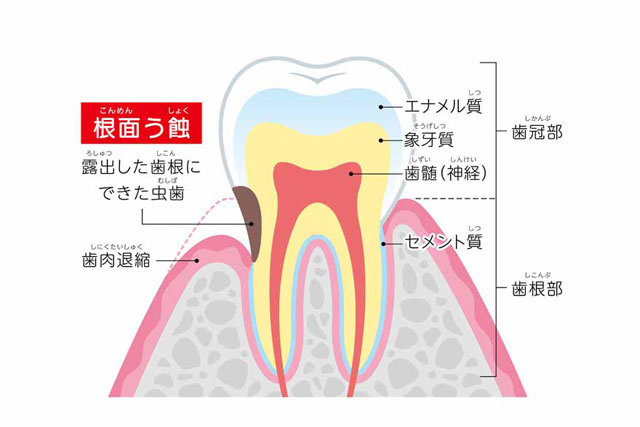

歯の根元が侵されるむし歯は、少し別の問題があります。歯は象牙質の上に堅いエナメル質がかぶさっているのですが、歯ぐきに隠れているところは象牙質が剥き出しになっています。加齢などにより歯ぐきがさがってくると、象牙質が露出します。象牙質はエナメル質よりも非常に酸に弱く溶けやすいため、むし歯のリスクが高くなります。

むし歯の治療

むし歯がエナメル質の表面に限られる初期の場合は、唾液や歯みがき剤の作用で修復する再石灰化を期待することができます。

しかし、むし歯が大きくなると、歯はからだの力で元に戻ることはできません。むし歯部分を削り、詰め物やかぶせものをつける治療を行います。

むし歯が歯髄(しずい)に到達してしまったら、歯髄を除去することになります。「歯の神経を抜く」という事態です。多くは土台をたててかぶせ物をする治療が必要になります。歯髄は神経や血管の集合体なので、除去すると歯に栄養が行きわたらなくなり、歯は残っても脆いものになってしまいます。歯科医はその前に治療したいのです。

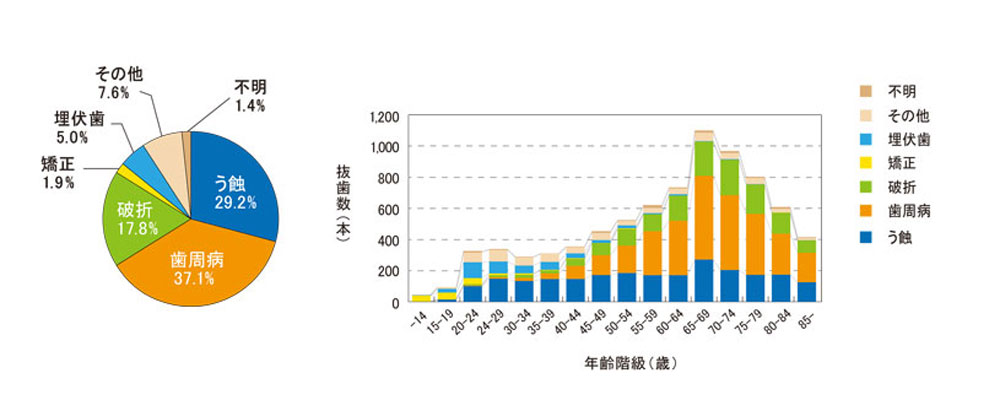

歯周病

歯を失う原因の第1位は、実はむし歯でなく歯周病なのです。歯周病は世界最大の感染症と言われる、歯周組織を破壊する病気です。歯周組織とは、歯肉、セメント質、歯を骨に固定する役割を担う歯根膜、歯を支える歯槽骨のこと。歯周組織が破壊されると歯は抜け落ち、噛んで食べる機能が失われます。そのうえ、歯周病菌は全身の健康にも大きな影響を及ぼします。細菌による酸によって歯のエナメル質が溶かされ、歯に穴があくことからはじまるむし歯とは全く異なる病気なのです。

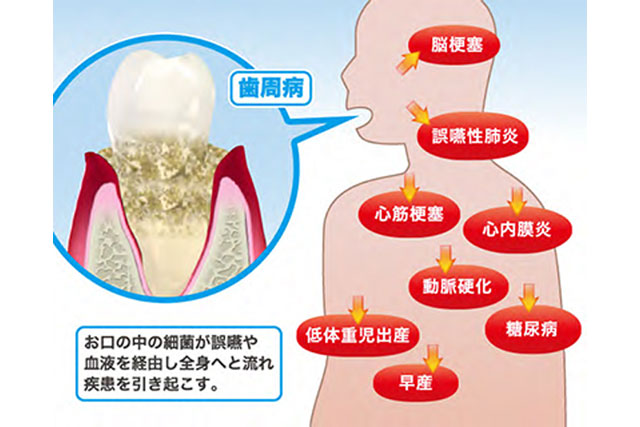

歯周病は全身に影響を及ぼします

歯周病は歯や歯肉を傷めるだけではありません。お口の血管から全身にまわった歯周病原因菌は、全身の様々な重大な病気のひきがねとなります。

- 血管にプラークがつまる

歯周病原因菌により血管にプラークがつまり、血液の通り道を細くしてしまいます。それが脳で起これば脳梗塞、心筋に血液を送る血管が細くなれな狭心症や心筋梗塞を起こします。 - 糖尿病と相互に影響を及ぼし合う

歯周病になると糖尿病の症状は悪化します。歯周病治療で糖尿病は改善するのです。 - 誤嚥性肺炎

歯周病原因菌は、誤嚥性肺炎を引き起こすと考えられています。特に飲み込む力が衰えているご高齢者は、歯周病をコントロールする必要があります。 - 低体重児出産

妊娠している女性が歯周病に罹患していると、血中の歯周病菌が、胎盤を通して胎児に直接感染するのではないかと考えられています。その結果、低体重児および早産の危険度が高くなるようです。 - アルツハイマー病

図にはないのですが、アルツハイマー病の特徴である脳の「老人斑」は歯周病菌から作られるという研究結果が、2019年に発表されました。アルツハイマー型認知症に歯周病が関与していることが明らかになったのです。

歯周病はお口のトラブルにとどまらず、全身の健康に重大な影響をおよぼす感染症なのです。

歯周病の原因

歯周病の直接的な原因は、歯にこびりついたプラークです。 プラークは生きた細菌の塊で、酸素の少ない場所を好み、歯と歯ぐきのすき間で繁殖します。プラークの中の細菌が放出する毒素によって、歯ぐきに炎症が起きることが歯周病のはじまりです。

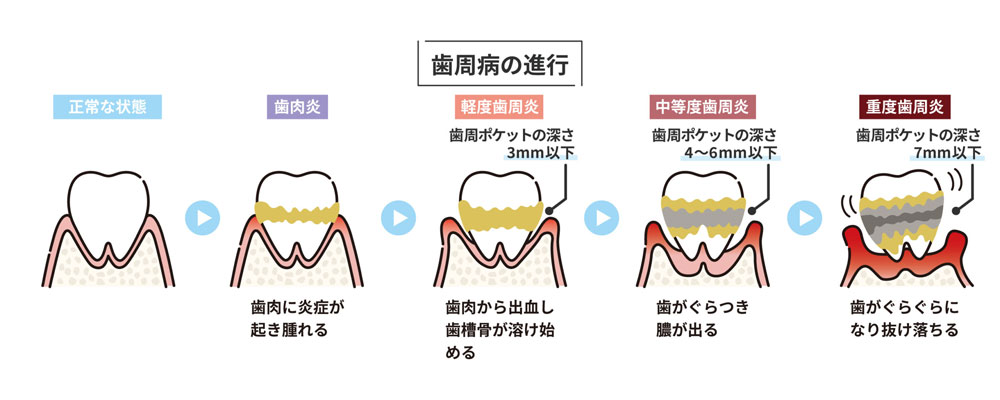

歯周病の進行

歯周病は、当初は自覚症状がありません。痛みがなく、気づいた時には進行しています。進行した歯周病の毒素は、歯を支える歯槽骨を溶かし、歯の動揺を招き、歯肉が下がり、最終的には歯を支えることができなくなり歯が抜け落ちてしまいます。

歯周病の治療

歯周病の原因は、歯に付着した細菌の巣窟である「プラーク」です。プラークを取り除くことが、歯周病の進行を食い止めるために必要なのです。まずは大元の原因であるプラークやや歯石を取り除くことが大切です。歯科クリニックで徹底的なクリーニングに加え、患者さんご自身のセルフケアも大切です。歯と歯ぐきのすきまの奥深くまでプラークが付着している場合は、外科的に歯ぐきを切り開いてクリーニングを行うこともあります。

むし歯・歯周病の予防

むし歯は、お口の中の細菌が酸をつくりだして歯をとかしてしまうものです。歯周病はお口の中の細菌が歯周組織を攻撃することです。どちらにも共通していることがあります。お口の中の環境を清潔に整えることが大切なんです。

むし歯と歯周病、どちらがこわいのか?

歯は一度損なわれたらもとにはもどりません。特に歯周病は痛みがない事が多くサイレントディジーズ(Silent Disease:静かなる病気)とも言われ、歯を失う原因の圧倒的第一位です。歯周病とむし歯、どちらも怖い病気ですがどちらかなら、歯科医としては歯周病の方が怖いかも? という気がします。

歯医者は「むし歯になったら行くところ」ではありませんよ! お口の中を清潔に保つことがむし歯・歯周病予防につながり、全身の健康を守ることにつながるのです。日々のセルフケアはもちろん、歯科の定期検診で定期的にプロによるクリーニングを受けてください。ご来院をお待ちしています。

詳しく読む →

虫歯の治療費を進行段階別に紹介!費用内訳や保険適用についても解説

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 虫歯の治療費は、虫歯の進行度や保険が適用されるかによって異なります。患者様自身が虫歯の進行度合いを把握していない場合、治療費がいくら必要なのかわからず、心配になることもあるのではないでしょうか。

この記事では、虫歯の治療費について進行度別に解説します。内訳や治療費が高くなるケースなどについても解説しますので、虫歯で悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。

虫歯の治療費は、虫歯の進行度や保険が適用されるかによって異なります。患者様自身が虫歯の進行度合いを把握していない場合、治療費がいくら必要なのかわからず、心配になることもあるのではないでしょうか。

この記事では、虫歯の治療費について進行度別に解説します。内訳や治療費が高くなるケースなどについても解説しますので、虫歯で悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。

虫歯の治療費の内訳

虫歯治療には、以下の費用がかかります。初診料や再診料は必ずかかり、その他の費用は治療段階に応じて変わります。

ここでは、虫歯治療にかかる費用の内訳を1つずつ解説します。

虫歯治療には、以下の費用がかかります。初診料や再診料は必ずかかり、その他の費用は治療段階に応じて変わります。

ここでは、虫歯治療にかかる費用の内訳を1つずつ解説します。

初診料・再診料

歯科医院で初めて診察を受ける場合に必要となるのが初診料です。虫歯の状態確認と治療計画の立案に必要な費用です。再診料は、一度診察を受けた虫歯を引き続き治療するために通院する際にかかる診察料のことです。 2024年7月現在、初診料は267点(2,670円)、再診料は58点(580円)と定められています。3割負担の場合、初診料は801円、再診料は174円となります。 参照元:令和6年度歯科診療報酬改定の主なポイントレントゲン代

歯科医院では、治療の前にレントゲン撮影を行うこともあります。レントゲン撮影では、虫歯の進行状態や骨の状態、顎の関節の状態、詰め物や被せ物の適合状態などをチェックします。 費用の目安は、3割負担で1,000~2,000円程度です。歯周組織検査

歯周組織検査は、歯ぐきや歯槽骨などの歯周組織を調べるための検査です。1歯あたりの歯周ポケットが最も深い部分だけを測る歯周基本検査と、1歯あたり6点の数値を測る歯周精密検査の2つに分けられます。 歯周組織検査の相場は3割負担で4,000円程度です。スケーリング代

スケーリングは、プラークや歯石の除去を行う治療です。プラークや歯石は口腔内のトラブルの原因になるため、定期的に除去することが大切です。スケーリングをすることにより、虫歯や歯周病のリスクを軽減できます。 スケーリングの費用の目安は、500~1,000円程度です。入れ歯や被せ物にかかる費用

入れ歯や被せ物(セラミックなど)の費用は、使用する素材や本数などによって異なります。保険が適用される入れ歯の費用の目安は以下の通りです。- 部分入れ歯:5,000円〜1万5,000円

- 総入れ歯:1万5,000円

- オールセラミック:10~20万円

- e-max:5~10万円

- ジルコニアセラミック:10~15万円

- ハイブリッドセラミック:4~8万円

- メタルボンド:8~15万円

虫歯の治療費[進行段階別]

虫歯の治療費は進行度によって異なります。以下、進行段階ごとの治療費について詳しく解説します。

虫歯の治療費は進行度によって異なります。以下、進行段階ごとの治療費について詳しく解説します。

初期段階の虫歯(C0)

初期段階の虫歯は、エナメル質が溶けている状態です。この段階であれば、フッ素塗布などで虫歯の進行を止めることができます。 費用は、保険が適用されると1,000~2,000円程度です。エナメル質の虫歯(C1)

C1は、歯の表層部であるエナメル質まで虫歯が進行した状態です。エナメル質が脱灰している可能性があり、歯の表面に穴が開いているケースもあります。虫歯の部分を削って歯科用プラスチックを詰める治療を行います。 痛みなどの自覚症状はほとんどありませんが、冷たいものがしみることもあります。費用は、1,000~3,000円程度です。象牙質の虫歯(C2)

C2は、エナメル質よりさらに深い象牙質まで虫歯が浸食している状態です。硬いエナメル質に対し、象牙質はやわらかく進行も早いといわれています。穴が大きくなると、歯の表面がグレーや黒い色に変化することがあります。 歯が敏感になっていて、冷たい食べ物などがしみたり痛みを感じたりするなどの症状が出てきます。そのため、この段階で虫歯に気づく人が多いです。 歯の穴も大きくなるため、歯科用プラスチックでは対応できなくなる場合もあります。その場合は歯型を取って模型を作り、詰め物や被せ物を製作して装着します。費用は3割負担の場合、3,000~1万円程度が一般的です。 ただし、審美性の高い素材は自費診療となり、1本あたり3~10万円程度かかることがあります。神経に達した虫歯(C3)

虫歯が神経に達している場合は根管治療が必要になるケースが多いです。歯の神経を取り除く治療は複数回通院しなければならず、治療期間も長期にわたります。根管治療が終わった後は、土台を作って被せ物を装着します。 治療費の目安は、保険が適用される場合で1~2万円程度、自費診療の場合で5~15万円程度です。歯の根に達した虫歯(C4)

歯の根まで虫歯が進行している場合、抜歯が必要となるケースが多いです。抜歯後には、ブリッジや入れ歯、インプラントの選択肢から治療方法を選ぶことになります。 抜歯にかかる費用は、3割負担で7,000円~2万円程度、ブリッジやインプラント、入れ歯で歯を補う場合は別途治療費がかかります。ブリッジや入れ歯の場合は保険が適用されることがありますが、インプラントは自費診療となるため費用も高額になる傾向にあります。虫歯の治療費は保険適用の対象となる?

虫歯の治療には、基本的に保険が適用されます。

ただし、保険の対象となるのは歯の機能を補う最低限の治療のみです。セラミックなどの審美性に優れた材料で治療する場合や、最先端の技術や治療法を選んだ場合は、保険が適用されません。

虫歯の治療には、基本的に保険が適用されます。

ただし、保険の対象となるのは歯の機能を補う最低限の治療のみです。セラミックなどの審美性に優れた材料で治療する場合や、最先端の技術や治療法を選んだ場合は、保険が適用されません。

虫歯の治療費が高くなるケース

虫歯の治療費は、虫歯の進行度や選択する治療方法により異なります。以下では、虫歯の治療費が高額になるケースについて解説しています。

虫歯の治療費は、虫歯の進行度や選択する治療方法により異なります。以下では、虫歯の治療費が高額になるケースについて解説しています。

保険が適用されない素材を選んだ場合

詰め物や被せ物に、保険が適用されないセラミックやジルコニアなどの素材を選ぶと1本あたり5万円~20万円程度になります。自費診療の素材は審美性に優れており、天然歯のような見た目を再現できるのが魅力です。 前歯などの目立つ部分に使用されることが多く、審美性を重視したい方が選ぶ傾向があります。根管治療が必要な場合

根管治療では、歯の神経を取り除き、歯の内部がきれいになるまで複数回通院して、洗浄と消毒を繰り返します。他の治療と比較すると治療期間が長いため、保険が適用される場合でも費用が高額になる傾向にあります。 また、根管治療の費用は、治療の複雑さや必要な技術、使用する材料などによっても変わります。補綴治療が必要な場合

虫歯になった歯を抜いた場合、インプラントやブリッジ、入れ歯などの補綴治療を行わなければなりません。ブリッジや入れ歯には保険が適用されるものがありますが、インプラントは保険が適用されないため高額です。 インプラントの費用は、1本あたり30万円~50万円程度が目安となります。まとめ

虫歯の治療費は、進行度や必要な検査・治療法によって異なります。詰め物や被せ物に使用する素材の審美性などにこだわらなければ、基本的には保険が適用されます。

ただし、虫歯が進行している場合は、治療だけではなく歯の機能回復のための費用もかかります。歯がほとんど残っていないと、抜歯後に人工歯の取り付けが必要になるなど、虫歯の治療に加えて材料費がかかる場合もあります。

治療費を安く抑えるためにも、早期発見・早期治療することが大切です。

虫歯治療が必要で疑問や不安がある場合は、安心して治療を受けるためにも、対応している治療法や治療費などを事前に確認しておきましょう。

虫歯治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

虫歯の治療費は、進行度や必要な検査・治療法によって異なります。詰め物や被せ物に使用する素材の審美性などにこだわらなければ、基本的には保険が適用されます。

ただし、虫歯が進行している場合は、治療だけではなく歯の機能回復のための費用もかかります。歯がほとんど残っていないと、抜歯後に人工歯の取り付けが必要になるなど、虫歯の治療に加えて材料費がかかる場合もあります。

治療費を安く抑えるためにも、早期発見・早期治療することが大切です。

虫歯治療が必要で疑問や不安がある場合は、安心して治療を受けるためにも、対応している治療法や治療費などを事前に確認しておきましょう。

虫歯治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

部分入れ歯とは?種類と費用目安、上手に付き合っていくためのポイント!

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 虫歯やケガなどによって歯を失った方のなかには、入れ歯を検討している方もいるでしょう。入れ歯にはいくつか種類がありますが、なかでも部分入れ歯とはどのようなものなのか気になっている方がいるのではないでしょうか。

今回は、部分入れ歯とはどのようなものなのか解説します。部分入れ歯の種類や費用、メリット・デメリットについても解説しますので、部分入れ歯を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

虫歯やケガなどによって歯を失った方のなかには、入れ歯を検討している方もいるでしょう。入れ歯にはいくつか種類がありますが、なかでも部分入れ歯とはどのようなものなのか気になっている方がいるのではないでしょうか。

今回は、部分入れ歯とはどのようなものなのか解説します。部分入れ歯の種類や費用、メリット・デメリットについても解説しますので、部分入れ歯を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

部分入れ歯とは

部分入れ歯とは、虫歯や事故、ケガなどにより部分的に歯を失った箇所に歯を補うために用いられる取り外し可能な人工歯です。総入れ歯と同様に、歯ぐきのような役割を果たす床(しょう)に人工歯が取り付けられており、残った天然歯にバネ(スクラプ)をかけて固定します。

入れ歯ときくと、見た目が気になる方も多いかもしれません。

しかし、部分入れ歯には保険適用のものと自費診療のものがあり、自費診療の部分入れ歯であればある程度目立ちにくくすることも可能です。

部分入れ歯とは、虫歯や事故、ケガなどにより部分的に歯を失った箇所に歯を補うために用いられる取り外し可能な人工歯です。総入れ歯と同様に、歯ぐきのような役割を果たす床(しょう)に人工歯が取り付けられており、残った天然歯にバネ(スクラプ)をかけて固定します。

入れ歯ときくと、見た目が気になる方も多いかもしれません。

しかし、部分入れ歯には保険適用のものと自費診療のものがあり、自費診療の部分入れ歯であればある程度目立ちにくくすることも可能です。

部分入れ歯の種類と費用目安

先にも述べた通り、部分入れ歯には保険適用のものと自費診療のものがあります。ここでは、それぞれの種類の特徴や費用について解説します。

先にも述べた通り、部分入れ歯には保険適用のものと自費診療のものがあります。ここでは、それぞれの種類の特徴や費用について解説します。

保険適用の部分入れ歯

保険適用で作れる部分入れ歯は、プラスチック製(レジン)がほとんどです。費用は5,000円〜1万5,000円程度が目安となります。保険適用内で作れるため、費用が抑えられる点や治療にかかる期間が短い点がメリットです。 ただし、保険適用の部分入れ歯は厚みがあるため装着時に違和感を覚えることも少なくありません。また、プラスチックの特性上、破損しやすく、擦り減りやすいというデメリットがあります。自費診療の部分入れ歯

自費診療の部分入れ歯には、いくつかの種類があります。以下に、自費診療の部分入れ歯を5つご紹介します。金属床義歯

金属床義歯とは、歯茎に触れる部分が金属でできている入れ歯です。代表的なものには、コバルトクロム床義歯やチタン床義歯などが挙げられます。コバルトクロム床義歯は、強度に優れていて、耐久性が高いのが特徴です。 一方、チタン床義歯はプラスチック製の部分入れ歯に比べて厚みが4分の1ほどに抑えられるのが特徴で、軽く、耐久性にも優れています。金属床義歯の費用は、20万〜30万円ほどが相場です。シリコーン義歯

シリコーン義歯とは、歯茎に触れる部分がシリコーン素材で作られている入れ歯のことです。シリコーンは柔らかい素材のため装着時に痛みが生じにくいという特徴があります。費用は、10万〜50万円ほどが目安です。 なお、シリコーン素材は3〜4年程度で剥がれることがあり、剥がれた場合には修理する必要があります。ノンクラスプ義歯(ノンクラスプデンチャー)

ノンクラスプ義歯(ノンクラスプデンチャー)とは、金属のバネがついていないタイプの入れ歯のことです。金属のバネを使用しないため、入れ歯を装着していても気付かれにくいという特徴があります。 強度はあまり高くなく、機能自体はバネ付きの部分入れ歯と大差ありません。ノンクラスプ義歯の費用は10万〜50万円ほどと幅がありますので、気になる方はかかりつけの歯科医院で確認するとよいでしょう。磁性アタッチメント義歯

磁性アタッチメント義歯とは、バネを使用せずに磁石で固定する入れ歯のことです。バネを使用しないため目立ちにくく、装着時の違和感が少ないのが特徴です。 ただし、磁性アタッチメント義歯の適応となるかどうかは歯科医院で詳しく検査を受ける必要があります。費用の目安は5万〜11万円ほどです。コーヌスクローネ義歯

コーヌスクローネ義歯とは、土台となる歯に冠をはめて固定する入れ歯のことです。バネを使用しないため他の歯への負担を抑えられるのが特徴です。また、しっかり固定されるため、自分の歯と同じように食べ物を噛むことができます。 ただし、コーヌスクローネ義歯を使用するためには健康な歯を削る必要があります。費用の目安は40万〜200万円ほどです。部分入れ歯以外で歯を補う方法

部分的に失った歯を補う方法としては、入れ歯の他にブリッジやインプラントといった方法もあります。ここでは、ブリッジとインプラントとはどのような治療法か解説します。

部分的に失った歯を補う方法としては、入れ歯の他にブリッジやインプラントといった方法もあります。ここでは、ブリッジとインプラントとはどのような治療法か解説します。

ブリッジ

ブリッジとは、失った歯と隣り合う歯を削って土台を作り、橋を架けるように人工歯を固定する治療法です。バネを使用しないため目立ちにくいという特徴がありますが、健康な天然歯を削る必要があります。保険が適用されるブリッジの費用は1本あたり2万〜3万円ほどです。インプラント

インプラントとは、歯を失った部分の顎の骨に直接人工歯根を埋入して、人工歯を取り付ける治療法です。天然歯に近い噛み心地や見た目を得られるのが特徴ですが、保険適用外となるため費用は高額になります。 また、人工歯根が顎の骨と結合するのを待つ必要があるため、治療期間も長くなる傾向にあります。費用はインプラントを埋入する位置や被せ物の種類によっても異なりますが、1本あたり30万〜40万円ほどが目安です。部分入れ歯のメリット・デメリット

部分入れ歯のメリット

部分入れ歯のメリットは、以下のとおりです。適応範囲が広い

部分入れ歯には、ブリッジやインプラントに比べて適応範囲が広いというメリットがあります。例えば、ブリッジでは3本以上の欠損では適応となりませんが、部分入れ歯であれば治療が可能です。費用を抑えられる場合がある

上述のとおり、インプラントの費用は1本あたり30万〜40万円ほどが目安です。そのため、インプラントで歯を複数本補う場合には費用が高額になる傾向があります。 一方で部分入れ歯には保険が適用されるものもあります。保険が適用される部分入れ歯を選択すれば、費用を抑えることができるでしょう。手術の必要がない

インプラントの場合は顎の骨に人工歯根を埋め込むために外科手術を行います。そのため、身体的に負担がかかるでしょう。 一方で部分入れ歯の場合は、手術の必要がありません。これは、総入れ歯も同様です。そのため、持病がある方や高齢の方でも治療を受けられるのです。部分入れ歯のデメリット

部分入れ歯のデメリットは、以下のとおりです。隣接する歯に負担がかかる

部分入れ歯は、隣接する健康な歯にバネをかけて固定するため負担がかかります。バネをひっかける歯に負担がかかり続けると、歯の寿命が短くなる可能性もあります。虫歯や歯周病になるリスクが高まる

保険が適用される部分入れ歯の場合、金属部分に汚れが溜まりやすいです。そのため、お手入れを怠ると、虫歯や歯周病になるリスクが高まります。目立つことがある

保険が適用される部分入れ歯は、金属のバネを隣接する歯にひっかけて固定します。そのため、口をあけたときにバネが目立つことがあるのです。見た目を気にする方にとってはデメリットといえるでしょう。部分入れ歯と上手に付き合っていくためのポイント

では、部分入れ歯を使用する際にはどのような点に気を付ければよいのでしょうか。ここからは、部分入れ歯と上手に付き合っていくためのポイントについて解説します。

では、部分入れ歯を使用する際にはどのような点に気を付ければよいのでしょうか。ここからは、部分入れ歯と上手に付き合っていくためのポイントについて解説します。

毎日のセルフケアを丁寧に行う

部分入れ歯は残っている歯を利用して装着するため、残っている歯を失わないように毎日のセルフケアを丁寧に行うことが大切です。歯磨きを怠ると、虫歯や歯周病になるリスクが高まります。 なお、歯磨きをする際には必ず部分入れ歯を外しましょう。部分入れ歯を装着したまま歯磨きをすると、天然の歯をきれいに磨くことが難しくなります。また、歯磨き粉に含まれる研磨剤によって入れ歯に傷がつくこともあるでしょう。 そのため、歯磨きをするときは部分入れ歯を外す必要があるのです。歯磨きの仕方がわからないという方は、歯科医院で相談してください。正しい方法で着脱をする

部分入れ歯に慣れるまでは、着脱が難しいと感じることがあります。最初のうちは鏡を見ながら丁寧に外すことを心がけましょう。無理やり引っ張ると入れ歯が破損する可能性があります。 入れ歯が破損した場合には修理や作り直しになり、追加で費用が必要になる可能性があるため注意が必要です。定期的に歯科医院を受診する

部分入れ歯を使い始めて慣れるまでは歯茎に痛みが生じたり噛み合わせに違和感を覚えたりすることがあるかもしれません。そのような場合には、歯科医院で調整してもらう必要があります。我慢せずに歯科医院を受診してください。 なお、使用に問題がなくても定期的に歯科医院へ受診して歯や歯茎の状態、入れ歯の状態などをチェックしてもらうことも大切です。適切な時期に交換する

部分入れ歯の交換目安は、4〜5年ほどといわれています。そのまま使い続けていると痛みが生じたり顎の関節に負担がかかったりすることも考えられますので、適切な時期に交換しましょう。まとめ

部分入れ歯とは、失った歯を補う取り外し可能な人工歯です。保険が適用されるものや自費診療のものなどいくつか種類があるため、ご自身の希望や予算に合ったものを選ぶ必要があるでしょう。

失った歯を補う治療法にはいくつかあるため、どれが自分に合っているのかわからないという方は歯科医院で相談してください。

入れ歯を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

部分入れ歯とは、失った歯を補う取り外し可能な人工歯です。保険が適用されるものや自費診療のものなどいくつか種類があるため、ご自身の希望や予算に合ったものを選ぶ必要があるでしょう。

失った歯を補う治療法にはいくつかあるため、どれが自分に合っているのかわからないという方は歯科医院で相談してください。

入れ歯を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

「歯痛」はお口のSOS! 一筋縄ではいかないその原因と対策は?

お口の中はとても複雑で繊細です。トラブルも一筋縄ではいきません。歯以外に原因があることもあります。原因によって治療方法も変わってきます。

■歯の痛みはどうして起こるの?

一言で「歯が痛い」といっても、「冷たいもの、温かいものを食べると歯がしみる」「歯の奥がズキズキと痛い」「歯ぐきがはれて違和感がある」「噛みしめると痛い」「親知らずが痛い」など、いろいろな症状があります。むし歯は神経が露出して痛みを感じるのですが、冷たいものがしみる症状は歯周病の兆候かもしれません。歯周病は、痛みを感じるようになったらかなり進行していますよ。

■歯に由来する痛み

*「冷たいものがしみる」と感じたら歯医者へ! むし歯の痛み

むし歯は、歯の表面のエナメル質がお口の中の酸で溶け出し穴があいてしまう病気です。むし歯の原因菌として知られているのが「ミュータンス菌」。糖質と結びついて歯の表面に付着し、プラーク(歯垢)を形成します。ミュータンス菌は糖分から乳酸を作ります。プラークがくっついたままの状態を放置していると、歯の表面が酸でゆっくり溶けていくのです。

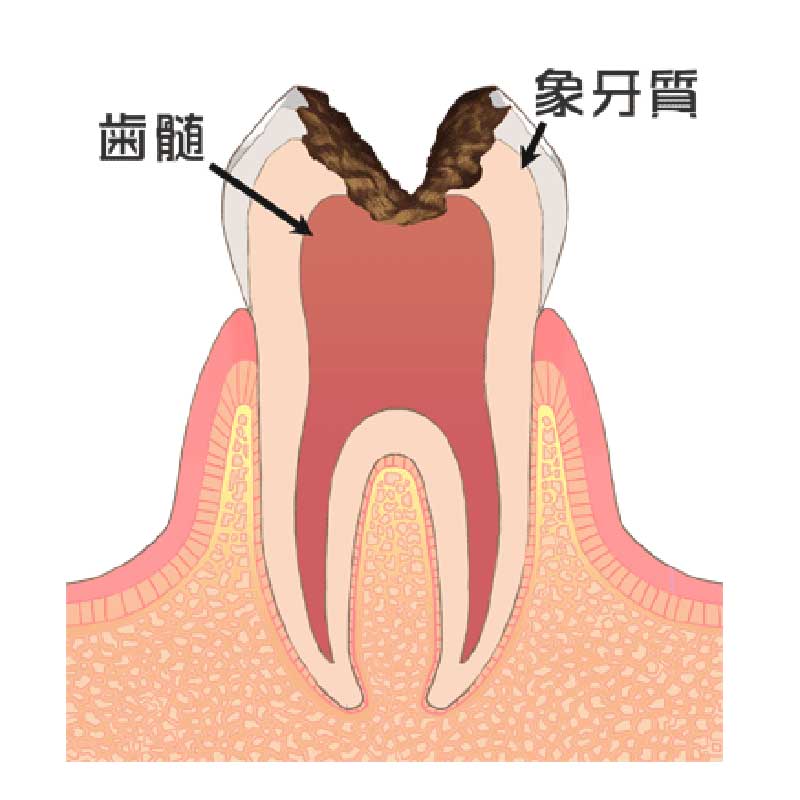

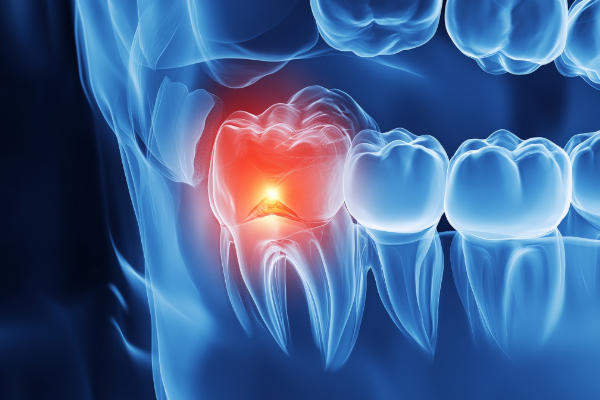

歯の表面に穴があいただけでは痛みを感じません。その内側の象牙質も酸に弱いのです。象牙質にまで進むと冷たいものがしみると感じます。神経まで進むと激しい痛みを感じるようになります。神経が破壊される段階まで進行すると、歯を抜かなければならなくなります。

こちらはC3まで進行したむし歯です。歯の象牙質の内側、歯髄にまで到達しています。痛みは耐え難いほどになっているでしょう。歯髄は神経や血管などがあつまっている組織です。ここまで進んでしまったら神経を抜く治療を選択しなければなりません。神経を抜く、とは、歯髄を除去するということ。痛みはなくなりますが、栄養が供給されず歯は死んでしまうのです。

その前段階、「冷たいものがしみる」と感じた時点で歯医者に行っていれば、むし歯の進行を食い止めることができるのです。

*知覚過敏

むし歯でなくても象牙質が露出して歯が痛むと感じることがあります。むし歯以外に、どんなときに歯が痛むのでしょうか。

- 加齢により歯ぐきがさがり象牙質が露出する 年齢を重ねると、歯ぐきがやせたり弾力が低下したりして、歯ぐきが下がってきます。歯ぐきが下がると歯の根元の象牙質が露出します。エナメル質は歯ぐきの上までしか覆っていないからです。象牙質が露出すると、痛みを感じることがあります。

- 歯の破折 事故などで歯が破損して象牙質がむき出しになった場合でも、痛みを感じることがあります。これは酸によってエナメル質が溶けてしまうむし歯の痛みとは原因が異なります。むし歯は進行しますが、歯の破損によって象牙質が露出する症状は進行するわけではありません。しかし、割れ目から細菌が入り込み痛みや炎症を引き起こすこともあり、放置しておくわけにはいきません。

- 歯がすり減る むし歯でなくても、歯は長い間には少しづつすり減っていきます。その結果、エナメル質がなくなって象牙質が露出するということもあります。

■歯ぐきに由来する痛み

*歯周病

プラークが歯と歯肉の境にある隙間、歯周ポケットにたまったままになると、体は細菌を退治するために炎症を起こします。歯ぐきが腫れ、骨が溶けるまでに進んでしまうこともあります。しかし、歯周病はサイレントキラー(静かなる殺人者)とも言われ、重症になるまで痛みはありません。

進行してくると、歯周ポケットが深くなり歯ぐきが退縮し、歯の根の部分に冷たいものが触れると痛みを感じることがあります。さらに症状が悪化すると、膿がたまり、膿の圧力によって炎症を起こしている部分が激しく痛むようになります。ここまで進行していたらかなり重症です。歯そのものというより、歯ぐきの痛みが歯周病を原因とするものだったら、手遅れと言わざるを得ないかもしれません。初期のうちは自覚症状がないのですから、ぜひ歯科で定期的に医師のチェックを受けてください。

*親知らず(智歯周囲炎)

親知らずは他の永久歯と比べ、生えてくるのが遅いので、お口の中に生えてくるスペースがなく部分的に歯ぐきの中に埋まっていたり、傾いたりしたりしていることが多くあります。歯ブラシが届かず不潔な状態になりやすいため、周りの歯肉に細菌性の炎症を起こしやすいのです。親知らずは智歯とも言いますので、親知らずの周りに起こる炎症は智歯周囲炎と呼ばれています。炎症がひどいと口が開きにくくなることさえあります。

■歯以外に原因がある(非歯原性歯痛)

実は歯痛を訴えて歯科を訪れる患者さまの1割は、「歯や歯ぐきに原因がないのに歯に痛みを感じる状態」です。非歯原性疾患と呼びます。むし歯や歯周病などとは痛みがおこる仕組みが異なるため、、治療法も異なります。

- 筋・筋膜性歯痛 顎を動かす筋肉に痛みを生じた場合に、歯の痛みとして感じることがあります。首や肩の筋肉に関連して歯痛が生じることもあります。筋・筋膜性歯痛は、いわば筋肉痛からくる歯痛です。お口の状態に由来していないので治療も全く異なるアプローチをすることになります。筋肉のストレッチやマッサージが必要です。

- 神経障害性歯痛 神経の何処かに障害が生じて感じる痛みです。神経痛と呼ばれる症状です。瞬間的に刺されたような激痛が起こる「発作性神経痛」と、24時間絶え間なく焼けつくような痛みが続く「持続性神経痛」に分けられます。服薬により治療します。

- 神経血管性歯痛 頭痛からくる歯痛です。片頭痛や、群発頭痛の症状の一つとして歯が痛むケースで、返頭痛に関連して起こることが多く見られます。痛み方が歯髄炎と似ているので難しいところなのですが、神経血管性歯痛なら歯の治療に効果を求めることはできません。頭痛の治療が必要です。

- 心臓性歯痛 狭心症や心筋梗塞などの疾患に関連して歯痛が起こる報告は少なくありません。動脈解離や心膜炎から歯痛が生じる例もあります。歩行などの運動により、発作的に起こることがわかっています。早急に心疾患の治療を行う必要があります。

- 上顎洞性歯痛 上顎洞とは副鼻腔のひとつで、左右の上あご、主に奥歯の上にある骨の中の空洞です。この空間に生じ、歯痛につながっているのが上顎洞性歯痛 です。上顎洞に起こる炎症は、耳鼻科の領域の場合と、歯科の領域の場合があります。風邪など鼻からの影響で起きている場合は耳鼻咽喉科で治療を行います。

- 精神疾患による歯痛 統合失調症、うつ病において身体症状として歯痛が出現することも知られています。心理社会的要因によって生じると言われる身体表現性障害の症状として歯痛があらわれることもあります。精神科の対応が必要な疾患です。

- 特発性歯痛 本当に原因がわからない場合もあります。後になって原因が判明する場合もあります。

一言で歯痛といってもいろいろな理由があります。重大な病気が隠れていることもあるのです。おかしいなと思ったら放置せず受診しましょう。定期検診の習慣も大切ですよ。

詳しく読む →

根管治療の流れ!治療回数や痛み、根管治療のメリット・デメリットを解説

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

根管治療は、深刻な虫歯や歯の感染によって引き起こされる痛みや問題を解決するための治療法です。この治療は歯の内部にある神経や血管にアプローチし、歯を抜かずに保存する方法として広く用いられています。

この記事では、根管治療の流れや必要な治療回数、メリット・デメリット、さらに治療中や治療後の痛みについて詳しく解説します。

根管治療とは

根管治療は、歯の内部にある神経や血管が通っている根管に対して行う治療です。虫歯や外傷によって根管内に細菌が入り、炎症を引き起こした場合に行われます。

この治療では、感染した歯髄を取り除き、根管内を清掃・消毒してから被せ物を装着して歯の機能を回復させます。これにより、痛みや腫れを抑え、歯を残すことが可能です。

根管治療の流れ

根管治療はどのような流れで行われるのか解説します。一般的な根管治療の流れは、以下のとおりです。

診断と計画

まず、レントゲン撮影やCT撮影をして歯の状態を確認します。その結果をもとに、歯科医師が治療計画を立てます。

歯髄の除去

痛みを抑えるために局所麻酔を行い、細菌に感染した歯髄を専用の器具を使って丁寧に取り除きます。歯の内部に侵入した細菌や感染物質も一緒に除去されます。

根管内の消毒

歯髄を取り除いたら、根管内を洗浄・消毒します。細菌の完全な除去を目指し、この作業を数回繰り返すこともあります。

根管の充填

根管がきれいになったら、詰め物をして根管を密閉し、再感染を防ぎます。この際、隙間があると再感染を起こす可能性があるため、隙間を作らないように詰めることが重要です。

被せ物の装着

最後に土台を立てて被せ物を装着し、歯を補強して治療完了です。

根管治療の治療回数

根管治療に必要な回数は、歯の状態や治療する部位によって異なります。通常、前歯の場合は2〜3回、奥歯の場合は3〜4回の通院で治療が完了することが多いです。さらに、被せ物を装着するまでに3回ほど通院する必要があります。

1回の治療時間は約30分で、治療間隔は1週間に1回程度行われます。治療期間全体としては、約1ヶ月〜1ヶ月半かかることが一般的です。

再発した場合は、5回以上の通院が必要になるケースもあり、場合によっては治療期間が半年以上に及ぶこともあります。治療間隔が空きすぎると、再感染のリスクが高まるため、歯科医師の指示に従って計画的に通院しましょう。

根管治療を受けるメリット・デメリット

続いては、根管治療を受けるメリットとデメリットについて詳しく解説します。

根管治療を受けるメリット

まずは、根管治療を受けるメリットについて解説します。治療を選択する際の参考にしてください。

歯を残せる

根管治療を受ける大きなメリットは、天然の歯を残せることです。通常、深刻な虫歯や歯髄炎が進行すると抜歯が必要になるケースもあります。

しかし、根管治療を行うことで、自分の歯を残すことが可能です。歯を残すことで、咬合のバランスが保たれ、周囲の歯への負担を減らす効果も期待できます。

抜歯後は、隣接する歯が移動したり噛み合わせが悪くなったりするリスクがありますが、根管治療であれば、これらの問題を未然に防ぐことが可能です。

痛みを取り除ける

虫歯が進行して神経にまで達すると、非常に強い痛みが発生します。特に冷たいものや熱いものに敏感になります。痛みを解消するためには、神経を除去し、根管内を清掃・消毒する必要があるでしょう。

治療後、軽い痛みが残る場合もありますが、一時的なものなので、歯科医院から処方される抗生剤や鎮痛剤で対応できます。

抜歯を避けられる

抜歯は一見、簡単な解決策のように見えますが、実際にはさまざまな問題を引き起こす可能性があります。

たとえば、歯を失った箇所の噛み合わせが悪くなったり、ほかの歯に負担がかかったりするケースがあります。これにより、将来的に顔の形が変わったり、食事がしにくくなったりする可能性があるでしょう。

一方、根管治療を行えば、これらのリスクを回避しつつ、天然の歯を保存することが可能です。

根管治療を受けるデメリット

次に、根管治療を受けるデメリットについて解説します。治療前にデメリットを把握しておくことも重要です。

治療が長期化する可能性がある

根管治療は、感染した歯髄の除去から、根管内の洗浄・消毒、さらに歯を保護するための被せ物の装着まで、複数のステップが必要です。そのため、治療にかかる回数が多く、1〜2ヶ月程度の通院が必要になることもあります。

仕事などで忙しく、なかなか歯科医院を受診できないという方にとってはデメリットといえるでしょう。

歯が脆くなる可能性がある

根管治療では、根管内の神経や血管を除去するため、歯が脆くなることがあります。歯の耐久性が低下すると、割れたり折れたりするリスクが高まります。治療後には被せ物を装着するなどして補強が必要ですが、それでも元の健康な歯と同じ強度には戻りません。

むし歯などのトラブルに気づきにくくなる

神経を除去した歯は、痛みや温度変化を感じなくなるため、再発したむし歯や感染に気づきにくくなります。

特に、被せ物の下で進行するむし歯は、外見からは判断できない場合があり、問題が深刻化するまで放置されることが多いです。このようなリスクを軽減するためには、治療後も定期的に歯科検診を受け、歯の状態を確認してもらうことが重要です。

歯を大きく削る必要がある

根管内の感染を取り除くためには、歯を大きく削らなければいけません。

しかし、歯を削ることで治療後の歯は耐久性が低くなり、破折のリスクが高まります。歯の寿命が短くなる可能性があることも、根管治療のデメリットの一つです。

再発リスクがある

根管治療後も、歯根の先に膿が溜まる根尖性歯周炎や、むし歯の再発などが起こる可能性があります。初回の治療が最も成功率が高いとされていますが、再治療を行うたびに成功率が下がり、最終的には抜歯が必要となるケースも少なくありません。

これを防ぐには、治療後の歯のメンテナンスが非常に重要です。

モチベーションが低下する可能性がある

根管治療は長期間にわたります。治療が進むにつれて痛みが和らぐと、治ったと思って通院しなくなる方もいるかもしれません。

治療を中断すると、感染が再発し最終的に歯を失う可能性が高まります。そのため、最後まで治療を継続し、適切なケアを行うことが求められます。

根管治療の痛みについて

根管治療に伴う痛みが気になる方も多いでしょう。ここでは、治療の前後や治療中の痛みについて解説します。

根管治療前の痛み

虫歯が進行して神経にまで達した場合、強い痛みを感じることがあります。この場合、根管治療によって神経を除去することで痛みを取り除くことができます。

ただし、放置すると神経が壊死し、一時的に痛みがなくなることもありますが、そのままにしておくと感染が広がり、再び痛みや腫れを引き起こす可能性が高くなります。

根管治療中の痛み

治療中は麻酔が施されるため、痛みを感じることはほとんどありません。

しかし、麻酔が効きにくい場合や炎症が進んでいる場合は、治療中に多少の痛みを感じるケースもあります。

根管治療後の痛み

根管治療後数日は、噛んだ際に違和感や痛みが生じるのが一般的です。これは治療による組織の炎症や膿の排出が原因で起こる一時的なものです。

通常、2〜3日で痛みはおさまりますが、もし痛みが長引く場合は根管内に細菌が残っている可能性があるため、再度歯科医院を受診して歯科医師の指示を仰ぎましょう。

まとめ

根管治療は、歯の神経や血管が感染した際に行う治療です。治療の過程には、歯髄の除去、根管内の洗浄・消毒、被せ物の装着などが含まれ、複数回の通院が必要です。痛みを抑えるために麻酔が使われますが、治療後も一時的な痛みが生じる場合があります。

歯を抜かずに済むことや痛みを取り除けるなどといったメリットがある一方で、治療が長期化する可能性がある点や歯が脆くなる可能性がある点はデメリットといえるでしょう。

根管治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

詳しく読む →

虫歯を予防する方法は?虫歯のメカニズムや定期検診の重要性を紹介!

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

「虫歯を予防する方法とは?」「虫歯になりやすい人っているの?」と、疑問を持っている患者さまもいるでしょう。

今回は、虫歯について詳しく解説していきます。虫歯のメカニズムや虫歯になりやすい方の特徴も伝えるので、ぜひ最後までご覧ください。

虫歯のメカニズム

口の中には、ミュータンス菌という虫歯の原因になる細菌が存在します。ミュータンス菌は糖をエサにして口の中で増殖し、粘着性の高いグルカンという物質を生成します。グルカンによってさまざまな細菌が引っ付きあってさらに増殖し、プラークが形成されるのです。

また、ミュータンス菌は酸も生成します。生成された酸によって歯の表面のエナメル質が溶かされることを、脱灰といいます。酸によって溶かされたエナメル質を修復する働きを再石灰化といい、通常は脱灰と再石灰化のサイクルを繰り返して健康な状態を維持しています。

しかし、間食などにより糖分の摂取回数が多くなると、再石灰化が間に合わず脱灰が進行します。再石灰化が追いつかなければ、エナメル質がどんどん溶かされ虫歯になります。

放置するとさらに進行し、痛みなどの症状が引き起こされます。最悪の場合は歯を失う恐れもあるので、できるだけ早く治療する必要があるでしょう。

虫歯を予防する方法

虫歯を予防する方法は、以下のとおりです。

ブラッシングを丁寧におこなう

虫歯は、歯垢や歯石が蓄積して細菌が増殖することによって引き起こされます。そのため、毎日のブラッシングを丁寧に行うのが、虫歯の予防には最も重要です。ブラッシング自体は、毎日している方が大多数でしょう。

しかし、外出などでブラッシングに時間をかけるのが難しいときもあるかもしれません。その際は、就寝前のブラッシングだけでも丁寧に行うように心がけてみてください。

眠っているときは唾液の分泌量が減り、唾液による自浄作用や殺菌作用も低下します。細菌が増殖しやすい状態になるため、寝る前は丁寧にブラッシングを行いましょう。できるだけ口内の細菌を減らしておくことが大切です。

歯間ブラシやフロスも使用する

歯ブラシだけではなく、歯間ブラシやデンタルフロスなどの使用も虫歯予防に効果的です。どんなに丁寧に磨いているつもりも、歯ブラシだけでは歯間など細かい部分の汚れを取るのは難しいです。

汚れが残りやすい歯と歯の隙間は、歯間ブラシやデンタルフロスを使って汚れを落とします。歯と歯ぐきの境目の部分はタフトブラシを小刻みに動かすと、汚れやプラークを落としやすいので活用しましょう。

フッ素配合の歯みがき粉を使用する

丁寧なブラッシングに加えて、フッ素の入っている歯みがき粉を使用するとより一層虫歯を予防できます。フッ素には、再石灰化を促して歯を強くする効果と、虫歯の原因となる酸の生成を抑制する働きがあるためです。

歯科医院だけではなく、ドラッグストアなどでもフッ素配合の歯みがき粉は販売されています。虫歯予防の効果を高めたい方は、購入して使用してみましょう。

定期的に歯科医院でクリーニングを受ける

丁寧にセルフケアをおこなっていても、汚れや歯石は溜まります。また、患者さまご自身でも気付かないうちに、虫歯ができているケースもあるでしょう。

定期的に歯科医院でクリーニングを受けることで、ご自身では取れなかった汚れや歯石を除去してもらえます。クリーニングでは歯石や汚れの除去だけではなく、虫歯や歯周病ができていないかのチェックもしてもらえるため、問題の早期発見にもつながるでしょう。

定期クリーニングの頻度は口腔内の状態や生活習慣によって変わりますが、およそ3ヶ月に一度が一般的です。

虫歯対策に有効な手段

歯磨きは毎食後に行うのが理想的ですが、外出中など十分にできないケースもあるでしょう。ここでは、歯磨きするのが難しい場合にできる、虫歯の対策方法をご紹介します。

うがいをする

歯みがきをするのが難しいときには、うがいをしましょう。うがいをするだけでも、ある程度の食べカスや汚れを洗い流すことができ、虫歯リスクを下げられます。

ただし、うがいだけでは細かい汚れや歯と歯の隙間に詰まっている食べカスは落とせません。歯磨きができる状況になったら、早めにおこないましょう。

また、マウスウォッシュを使用するのも効果的です。フッ素が入っているマウスウォッシュを使用すれば、虫歯予防につながります。

水をこまめに飲む

水をこまめに飲むことも、手軽にできる虫歯予防の方法です。口腔内が乾燥すると細菌が増えやすく、虫歯のリスクが高くなるからです。

また、虫歯のリスクだけではなく、口臭が発生するリスクもあります。水をこまめに飲んで口腔内の乾燥を防げば、口腔内の環境が整って虫歯・口臭を予防できるでしょう。

ただし、飲み物ならなんでも良いわけではありません。砂糖入りの飲み物を頻繁に飲むと、虫歯のリスクが高まります。コーヒーなどの色の濃い飲み物も、着色汚れがつきやすくなるので注意しましょう。

キシリトール配合のガムを噛む

ガムを噛むと唾液が分泌されやすくなります。唾液が分泌されれば自浄作用や殺菌作用もより得られるため、虫歯対策になるでしょう。キシリトールには虫歯の原因になるミュータンス菌の活動を弱める働きもあるので、キシリトール配合のガムを選ぶと効果的です。

ただし、糖が入っているとミュータンス菌の餌になるので、無糖のものを選ぶようにしましょう。

虫歯になりやすい人の特徴

虫歯になりやすい人の特徴は、以下のとおりです。

ブラッシングが上手くできていない

ブラッシングが上手くできておらず、磨き残しが多い方は虫歯になりやすいです。磨きにくい箇所などは、意識しないと綺麗に汚れを落とせません。

歯科医院では、ブラッシング指導を行っています。日々の口腔ケアの質を上げることで、虫歯を予防できる可能性が高まるためです。

ブラッシングの仕方に自信がない患者さまは、一度指導を受けてみてください。

歯並びが悪い

歯並びが良くないと、歯と歯が重なり合っている部分などブラッシングしにくい箇所に磨き残しが発生しやすいです。汚れが蓄積して細菌が繁殖し、虫歯のリスクが高くなります。

矯正治療で歯並びを整えれば、ブラッシングしやすくなり虫歯のリスクも下げられるでしょう。

虫歯になりやすい歯の質

遺伝的に虫歯になりやすいケースもあります。歯質は遺伝すると言われており、歯質が弱ければ虫歯菌に感染した時に症状が出やすいでしょう。両親が虫歯になりやすい体質なら、子どもも虫歯になりやすいかもしれません。

食事のタイミングに問題がある

食事をしたあとは、口の中が酸性に傾きます。食後しばらくすると中性に戻りますが、ダラダラと長時間食べたり間食が多かったりすると、酸性になっている時間が長くなって虫歯になりやすくなるのです。

食事やおやつは、決まった時間に取るように心がけましょう。

定期検診の重要性

虫歯を予防するためには、定期的に検診を受けることが大切です。定期検診では、患者さまがご自身では取り除けない歯石や着色汚れを落とせます。

また、虫歯や歯周病になっていないかのチェックもしてもらえるので、トラブルが小さいうちに発見・治療できます。定期検診を欠かさずに受けることで、口腔内の健康を維持しましょう。

まとめ

虫歯を予防するには、日々の丁寧なブラッシングが重要です。ブラッシングの際は歯ブラシだけでなく、歯間ブラシやデンタルフロスなども使って細かい部分の汚れも除去してください。

外出などでどうしてもブラッシングをするのが難しいときには、水やマウスウォッシュでうがいをおこないましょう。

また、どんなに丁寧にセルフケアをおこなっていても、磨き残しが発生することがあります。定期的に検診を受けてクリーニングをしてもらい、口腔内を清潔に保てるようにしてください。

虫歯予防についてもっと詳しく知りたい方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

詳しく読む →

歯の神経を抜かなければならないと言われたら(根管治療)

今回は、神経を抜く治療、「根管治療」についてお話します。「これはもう、神経を抜かなければならないですね」歯医者さんでそう言われたことのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

■歯髄(しずい)は歯の生命線

歯の神経のことを「歯髄(しずい)」と言います。「歯髄」は、歯の中核です。歯髄には神経だけでなく、たくさんの血管も通っています。歯髄の血管は、歯を形作る象牙質に栄養を送ったり、免疫細胞を作ったりする役割を担っています。

■神経を抜く治療

むし歯がC3 以上にまで進行し、この歯髄まで侵されている場合や、歯の根が病気になった場合には、神経を抜く治療、「根管治療」を選択しなければならないことがあります。根管治療は、歯の治療のうちでもとても大きな割合を占める治療なんです。

簡単に言うと、細菌に感染した歯や神経を徹底的に殺菌して除去し、清掃・消毒して、空になった管の部分に防腐剤を詰めて密閉するというものです。そうすることで、それ以上の感染をストップさせ、歯の機能を維持させるというものです。

■神経を抜くとはどういうことなのか

むし歯治療で神経(歯髄)を抜いてしまうということは、栄養の供給がストップし、免疫機能が働かなくなることを意味します。歯は再生能力を失い、もろく、欠けたり折れたりといったことが起こりやすくなります。

ですから、そこまで進行してしまう前に、早く気づいて治療しましょう! 神経を抜かなければならなくなる前に治療できたらいいのですが・・・ でもそこまでむし歯が進行してしまったら、放置しておくのはもっとよくありません。

■感染した根管の症状

では、むし歯の菌に感染した神経、根管はどのような状態にあるのでしょうか。根の先に膿は溜まっている状態では、痛みが出ないこともあります。これを慢性期といいます。治療を始めて感染源を取り除くと激しい痛みや腫れが現われる場合があります。これを急性期といいます。

*慢性期

慢性期では、普段は痛くないが、体調が悪いようなときに鈍痛が生じます。疲れているときや発熱しているときに痛みが起こるのですね。また歯肉(しにく)を押したり、なにか咬んだときにと違和感を感じることがあります。走ったり階段を駆け降りたりしたときに、上の奥歯が痛むことはありませんか? 歯肉に小さな穴があり、膿が出ていませんか? 歯肉が腫れたり、潰れたりを繰り返していませんか? これは根管が感染したときの症状なんです。

*急性期

急性期は、食べたり飲んだり、運動をしたりといった刺激がなくても、ズキズキと激しい痛みが起こる状態です。激しい痛みは、痛み止めが効かず、眠れないほどです。歯肉が腫れてきて、上の歯であれば目の下まで、下の歯であれば首のあたりまで腫れてきます。喉も腫れてくることがあります。微熱や倦怠感が現われることもあります。

■歯髄炎(進行したむし歯)の治療

むし歯が歯の奥深くまで進行し、神経(歯髄組織))までむし歯の原因菌に感染し、炎症がおさまらず回復しない場合は、もはや歯髄を保存することはできません。できる治療は、感染した歯髄をとりのぞき、歯髄組織が入っている管 (根管)をできるだけ無菌状態にして、封鎖してしまいます。これは細心の注意が必要な治療です。根管治療を行ったにもかかわらず、再び根管が感染してしまったり感染が残っていたりする場合もあるのです。その場合は再度、根管治療が必要となります。

*こんな症状が危険信号です

症状は冷たいものや温かいものがしみる、じっとしていても鈍い痛みを感じることがあるなどです。

■根尖性歯周炎(こんせんせいししゅうえん)

歯髄炎がさらに進行して、神経や血管などが入ってくる管(根尖孔)から、歯根の周囲の組織に細菌の感染が広がり、病巣が広がっている状態を、根尖性歯周炎といいます。

歯根の先端に炎症が起きて膿がたまってしまいます。歯を支える骨の部分、歯槽骨の内部に膿がたまり、破壊されて溶けていくため、激しい痛みが生じ、歯肉や顎が腫れたりします。この膿が、歯肉や皮膚ににできた穴から口の中に出てくることもあります。

むし歯を放置して根尖性歯周炎にまで進行することもありますが、むしろ一度根管治療を行った歯が、再度感染を起こし、根尖性歯周炎となるケースが多く見られます。

*こんな症状が危険信号です

症状としては、「噛むと痛い」「歯ぐきから膿が出る」「たまに強い痛みがおそってくる」といったことがあげられます。

■歯髄壊死

歯髄の組織や細胞が死んでしまい、冷たいものを飲んでも痛みを感じなくなります。この状態を「歯髄壊死」と言います。痛くなくなったからと安心してはいけません。歯の色も変わってきます。怪我や事故などの外傷により脱した歯が歯髄壊死となることもあります。

■歯髄壊疽(えそ)

さらに放置を続けると、歯髄がおさめられている管に停滞する細菌によって、壊死した歯髄が腐敗してしまい、「歯髄壊疽(えそ)」の状態になります。強い腐敗臭や口臭がするよういになります。

■根管治療のポイント

根管治療、神経を抜く治療という治療法は、細菌に侵された部分を取り除き除菌して無菌状態にしたうえで、薬を詰め、封印することとお話しました。大切なことは、根管内にいる細菌をできるだけ消毒すること、新たに根管内に細菌を侵入させないことです。

歯の根は、人それぞれ形が違い、複雑な構造になっているため、細菌を完全に取り除くことは非常に困難です。根管治療はじっくり時間をかけて丁寧な処置を行う必要があります。

細菌を残した状態で詰め物や彼せ物をしてしまうと、根の中で細菌が増殖して症状が再発してしまうかもしれません。その場合には、抜歯・歯根端の切除など、外科的な処置が必要となります。再発を防ぐために、初回の根管治療で適切な治療を受ける事が重要です。

*歯科用 高精度手術用顕微鏡 マイクロスコープ「Bright Vision」

木更津きらら歯科では歯科用 高精度手術用顕微鏡 マイクロスコープ「Bright Vision」を導入しています。拡大された視野で治療することにより、より精密に感染源を除去することができます。だた顕微鏡を使用すると、いろいろわかりすぎて、通常の保険診療で想定されている状況にあてはめることができないほど、治療の範囲が広くなる傾向はあります。一部保険適用できるケースもございますので、必要に応じて、より高い精度での診療をご提供することが可能です。

■根管治療の流れ

定期検診

根管治療は治療後が重要です。根管治療を施した歯がしっかり機能しているかどうか、再発していないかどうか、定期的に確認します。

「神経を抜く」というのはこんなに重大なことなんです。お口の中に違和感を感じたら、早めに歯医者を受診して治療しましょう。もし進行してしまったら、そこで食い止めるように、少しでも歯の機能を残せるようにがんばりましょう。私たちもがんばります!

詳しく読む →

むし歯の治療方法

むし歯は初期のうちに治療すれば負担が軽くてすみます。重度になるほど、損なわれた歯がとりもどせないだけでなく治療の負担も大きくなるのです。少しでも違和感を感じたら、受診されることをおすすめします。

■むし歯は感染症

むし歯は、歯の成分が溶け出して穴があいてしまう病気です。お口の中のミュータンス菌という細菌が、糖質と結びつくと酸をつくります。その酸が歯の表面のエナメル質をとかして穴をあけてしまうというものです。

生まれたばかりの赤ちゃんにむし歯の原因となるミュータンス菌はいません。お母さんや周りの人から、唾液を通してミュータンス菌がうつってしまうのです。むし歯は感染症なのです。

むし歯は、歯の表面に穴があいただけでは痛みを感じません。歯の内側の象牙まで質に進行すると冷たいものがしみるようになり、神経まで進むと激しい痛みを感じるようになります。神経が破壊される段階まで進行すると、歯を抜かなければならなくなります。

■むし歯の治療の流れ

むし歯が歯の表面に限られる段階なら、削らす再石灰化を促すことを考えます。むし歯が大きくなると歯を削り、詰め物やかぶせものをかぶせる治療が必要になります。むし歯がさらに進行して歯の神経(歯髄:しずい)にまで到達すると、神経を抜かなくてはなりません(抜髄:ばつずい)。神経を抜いた場合、多くは土台をたててかぶせものをすることになります。これがいわゆる差し歯です。

■初期の段階なら削らなくてもよいかもしれません

お口の中は、「脱灰」と「再石灰化」を繰り返しています。口の中にいる細菌が酸を出して歯を溶かす現象が「脱灰」、酸性に傾いたお口の中が唾液の働きで中和され、、溶け出したカルシウムやリンを歯の表面に戻す働きが「再石灰化」です。

初期のむし歯は、歯科医院で再石灰化に有効な薬剤を塗布する治療を行い、お口の中に糖質を残さないセルフケアを徹底することで修復できる場合があるんです。この段階で治療できたら歯のためには一番いいのです。

■小さなむし歯の場合

セルフケアを怠り、お口の中に糖質が残っている状態が続くと脱灰がすすみます。表面のエナメル質に見てわかるような穴があいてしまうでしょう。また鏡で見てわからない歯の裏側や歯と歯の間に穴があいてしまったら自分では気づくことができません。この状態になると、再石灰化を期待することはできません。むし歯の部分を削り取り、その部分に合成樹脂を詰める治療を行います。

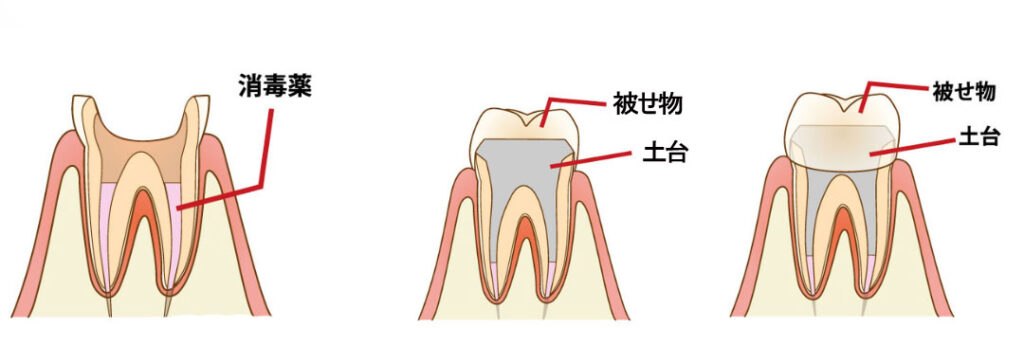

*コンポジットレジン充填

かけてしまった部分を修復したり、初期の虫歯を少しだけけずって詰め物をするような治療で最も多く使用されるのは、コンポジットレジンというプラスチックの素材です。紫外線照射によって固まるので、型どりをする必要がないため、多くの場合、1回の治療で終了します。多数のカラーを調整することで自然な仕上がりに近い美しさを求めることもできます。コンポジットレジンを使用して修復する治療法をコンポジットレジン充填と言います。

審美性を求めて、欠けている個所を整える治療を自由診療で行うこともあります。

■大きなむし歯の場合

むし歯の穴が、直接つめものをすることができないくらい大きくなってしまったら、型をとって歯の模型を作製し、この模型を使って金属やセラミックなどの技工物を作り、歯の穴を修復します。

*インレー

インレーとは、臼歯(奥歯)の削った歯の空洞に詰める修復物です。保険適用の範囲内では、金属の素材を使用します。審美性を求める場合には、自由診療でセラミックスなどのインレーを選択することもできます。

*クラウン

歯を削った後にクラウンと呼ばれる人工歯を被せます。歯全体を覆う場合と、歯の一部を覆う場合があります。保険診療では、銀歯と呼ばれる金属製のクラウンを使用することが多いのですが、自由診療では、美しく体に優しいセラミックスや体に優しいゴールドのクラウンを選択することもできます。

■歯の神経まで傷んでしまった場合

むし歯の範囲が歯の神経(歯髄:しずい)まで到達してしまうと、神経を抜かなくてはなりません。専門的には、歯髄を除去(抜髄)するという言い方をします。

できればそこまでになってしまうまでに治療できたらいいのですが・・・

というのは、神経を取り除いた歯は、健康な歯よりどうしても弱くなり、むし歯の再発もしやすいのです。

歯髄には、脳に刺激を伝える神経だけではなく、栄養や酸素を送り込む毛細血管も存在しています。歯髄が取り除かれるということは、栄養や酸素が供給されなくなるということです。歯の色が悪くなり強度も失われていきます。むし歯も再発しやすく、神経がないため痛みなどの自覚症がなく悪化しやすいのです。

神経を抜かなければならないほど進行してしまったら、空洞になった管をきれいに掃除して、細菌がはいらないように薬をつめます。歯髄の入っていた穴がきれいに掃除されたら、そこに金属やレジンで土台をつくり、その土台の上にかぶせ物をします。一般的に「差し歯にする」と表現される治療です。歯を抜くことなく、自分の歯を利用してかぶせ物をするわけです。

この神経を抜いた空洞に細菌がはいりこむと、膿がたまり、さらに腫れや痛みを引き起こします。最初は痛みなどの自覚症状がないため、レントゲンでなければ発見できません。こうなると、単に「歯に穴があいたむし歯」という段階を超えてしまいます。

どうか、そうなる前に歯医者に行きましょう!

■抜歯

歯を残したまま治療が可能なのは、軽度〜中等度のむし歯まで。重度のむし歯では、歯を支えている骨が溶け、歯を支えられなくなっています。こうなると抜歯するしかありません。

抜歯をしないで放置すれば、口腔内にもさまざまな悪影響を与えてしまいます。細菌感染が広がり多くの歯を失ってしまう可能性があります。そうなるとさらに治療の難易度が上がり、選択肢も少なくなっていきます。抜かないことで身体的負担や治療期間、費用が増加するリスクが生じてしまうのです。

■抜歯後の治療

歯を失った状態をそのままに放置していると、咬み合わせに異常が生じ、ものが食べにくいだけでなく姿勢や、めまいや耳鳴りといった全身の健康にも問題が起きてきます。がんばって最後まで治療しましょう。

*ブリッジ

失った歯の両隣の歯を支台とし、クラウンを橋のように渡して欠損部分を補う治療法です。違和感は少ないのですが、両隣の歯を削らなくてはならないため、両隣の歯の負担が大きくなるため、長い目で見ると心配もあります。歯科定期検診を欠かさず受診してください。

*義歯(入れ歯)

部分義歯は、人工床に人工の歯をとりつけ、留め具で両隣の歯に固定するものです。保険診療で作製できる点がメリットです。不便さもあり、噛む力が20~30%ほどに減ってしまいます。「クラスプ」と呼ばれる留め具は歯ぐきや歯に負担になります。自由診療では、ばねのない部分義歯を作製することも可能です。

*インプラント

顎の骨にチタン製のねじ状の歯根を埋め込み、そのうえに人工歯を被せる治療法です。チタンは骨と結合する性質を持っており、比較的体に負担をかけません。埋め込まれた人工歯根は顎の骨にしっかり固定されるので、自分の歯のように違和感を覚えず咀嚼することができるようになります。

むし歯は、初期のうちに治療することがおからだのためにとても大切なのです。重度に進行してしまうと、治療自体が、患者さまの身体的、金銭的、時間的にたいへん負担になってしまうのです。ぜひ歯科定期検診に来院いただき、早いうちに治してしまいましょう!

詳しく読む →

歯が欠けたとき、折れてしまったとき

食事中に口の中に違和感を感じ、なんだろう・・・ と思ったら、歯が欠けていた! そんな経験をしたことがある方もいらっしゃるかもしれません。そんなときはほおっておかないですぐ歯医者へ。この記事では、歯が欠けたときの原因や治療法をお伝えします。

■歯が欠ける、折れるのはこんなとき

歯の表面のエナメル質は、人体の中でも最も堅い組織ですが、それでも欠けてしまうことがあるんです。健康な歯は、食事などで堅いものを食べたからと言って折れたり欠けたりすつることはありません。折れたり、欠けたりした歯にはなにか問題が起こっていた可能性があります。

*むし歯になっていた

むし歯とは、むし歯の原因菌によってエナメル質や象牙質が溶かされる病気です。象牙質のほうが歯の表面のエナメル質より柔らかいため、先に溶けてしまいます。中が空洞になった歯は、もろくなり、欠けやすくなります。歯がしみていたというような前兆はありませんでしたか?

*酸蝕症になっていた

歯は酸に弱いのです。スポーツドリンクやコーラ、炭酸水といった酸を含む飲料を間をおかず飲み続けるようなことでも傷んでしまいます。酸蝕症とは、むし歯と同様に歯のエナメル質がとけてしまう症状ですが、むし歯と異なるのはそれが歯全体に起こる点なんです。エナメル質が溶けて薄くなり、象牙質がすけてみえるようになったときには、知覚過敏やむし歯のリスクが高くなり、歯そのものももろくなって欠けやすい状態になっています。

*スポーツや事故などによる外傷

エナメル質は人体で最も硬い組織ですが、それでも強い衝撃を受けたら欠けたり折れたりしてしまいます。スポーツ中の事故なら、そのままにしておくと欠けた箇所がお口の中を傷つけることもあります。転倒やスポーツ中の事故などによって強い衝撃を受けると、歯が欠けたり破折したりすることがあります。

*歯ぎしりや食いしばりによって負荷がかかっている

歯ぎしりや食いしばりの癖は歯が欠ける原因になります。特に神経の治療を受けた歯は、健康な歯よりもろくなっているため、歯の根っこから割れてしまうこともあります。集中しているときなどに無意識に上下の歯が接触する癖がある場合も、歯に負担がかかっています。

■欠けた歯を放置していると

残念ながら、歯が欠けたり折れたりしてしまったら、新しい歯が生えてくるということはないのです。だからといって、痛みがないからと欠けた歯や折れた歯を放置しておくのはよくありません。表面のエナメル質が損なわれ、象牙質が露出するとそこからむし歯にかかりやすくなります。象牙質は熱や振動に敏感なため、触れただけで痛みを感じるようになるでしょう。欠けた箇所を舌でさわったり押したりしないでください。雑菌がはいって、歯の神経が感染するかもしれません。できるだけ早く歯医者に行きましょう。

■歯が欠けてしまったときの治療

損傷の程度によりふさわしい治療法があります。

*脱臼した歯をもどす

事故などで、健全な歯が完全に抜けてしまった場合は、道路に落ちても自分で洗ったりせずに牛乳に入れて持ってきてください。もどせるかもしれません。時間との勝負で、30分以内なら成功率が高いです。歯を乾燥させないようにしてください。歯は骨から直接生えているわけではなく、歯根膜という線維性の組織によって支えられているのですが、歯根膜の断裂などにより歯が抜け落ちるのを脱臼といいます。歯をもどせるかどうかは、抜けてからの時間が短いことと、歯根膜という膜がどれだけ残っているかどうかがポイントになります。

*コンポジットレジン充填

欠けた部分が小さければ、プラスチック製の素材で補填することができます。コンポジットレジンは、紫外線照射によって固まる素材でいろいろな症例で使用されます。カラーが豊富で、重ね合わせて使用することで自然な仕上がりに近くなるように調整できます。コンポジットレジンを使用して修復する治療法をコンポジットレジン充填と言います。保険診療の範囲内での治療が可能です。

*ラミネートべニア

歯に模した薄い剥片を付け爪のように装着するラミネートべニアという治療法を選択できる場合もあります。歯の表面を薄く削る必要があります。歯の表面に装着する素材はセラミック製で、シェルと呼ばれ、装着した歯が透けてみえるほど薄いものです。自然な白さを実現するために、接着剤の色や、元の歯の色を消すシェルを重ねづけするなど、繊細な調整を施していきます。自費診療で行います。

*セラミック治療

損傷がもう少し大きい場合は、修復物を作製します。詰め物や被せ物の型取りが必要です。保険診療では銀歯やプラスチック素材を使用します。自費診療の選択が可能なら、審美性や強度にすぐれたセラミック素材をおすすめします。特に目立ちやすい前歯や強い力がかかる奥歯には、セラミック素材の修復物が適しています。

*クラウン

残った歯を削り、土台をはめ込み、その上に人工の歯、クラウンを被せます。歯は折れてしまったが根が残せる場合に選択できる治療法です。前歯などの目に見える範囲の歯は、自然の歯の色に近い素材が多くの患者さまに選ばれます。

*ブリッジ

神経や根の損傷が著しく、抜歯しなくてはいけない場合もあります。そんな場合の選択肢のひとつとして「ブリッジ」という治療があります。失われた歯の両隣の歯を削って支台とし、支台と欠損部を連結したクラウンを橋のように渡します。違和感は少ないのですが、両隣の歯を削る必要があるため、力の関係上、両隣の歯の負担が大きくなります。また汚れがたまりやすいという面もあります。

*義歯(入れ歯)

部分義歯と総義歯があります。部分義歯は、人工床に人工の歯をとりつけ、金具で両隣の歯に固定するものです。入れ歯は保険診療で費用を抑えて作製することができる点がメリットですが、不便さもあります。自分の歯と比較すると、噛む力が20~30%ほどになるため、硬い食べ物が食べにくくなってしまいます。また、部分入れ歯では入れ歯を支えるために「クラスプ」と呼ばれる留め具を自身の歯に引っ掛けますが、これが歯ぐきや歯に相当な負担をかけてしまうのです。自由診療では、ばねのない部分義歯を作製することも可能です。

*インプラント

顎の骨にチタン製のねじ状の歯根を埋め込み、そのうえに人工歯を被せる治療法です。チタンは骨と結合する性質を持っており、比較的体に負担をかけません。埋め込まれた人工歯根は顎の骨にしっかり固定されるので、自分の歯のように違和感を覚えず咀嚼することができるようになります。

インプラント治療は平均して約3~6ヶ月の時間が必要です。例として二回法の治療の流れをご紹介します。インプラントを埋め込む手術の後、上顎でしたら6か月、下顎でしたら3か月程度の定着期間を置いて、歯ぐきを開き、人工歯の接合部分を取り付ける治療を行います。インプラントを埋め込んだ歯肉部分が十分治癒するまでの時間を設けるので、感染のリスクが低くなる方法です。二回法はほとんどの方に適応できる手術です。

欠けてしまった歯、折れてしまった歯。歯は残念ながら再生することはありません。しかし、放置しているとむし歯のリスクが高くなり、噛み合わせがくずれ、欠けた歯の先がお口の中を傷つけたり、いいことはありません。痛みがないから、いまさら急がなくてもとおっしゃらずに、早めに歯科を受診してください。なによりも、ご自身のからだをきちんをメインテナンスしてあげることは、心にもいい影響がありますよ。

詳しく読む →

口内炎は歯科にご相談ください

口内炎の診断や治療は、お口の専門家である歯科が適切です。口内炎は、お口の中の粘膜に起こる炎症のことをいいます。自然と治ることも多いので放置しがちですが、治りが悪い時は重大な病気のサインかもしれません。おかしいなと思ったらご来院ください。

■口内炎の種類と原因

- アフタ性口内炎

円形の白っぽい潰瘍です。ストレスや睡眠不足、疲労、免疫力の低下によって起こります。最も一般的な口内炎です。 - 外傷性口内炎

むし歯や入れ歯の不具合などで、お口の中の年末が傷つき、細菌感染して炎症を起こすものです。 - ヘルペス性口内炎

舌や唇の裏に多数の小さな水疱ができる口内炎です。高熱が続いたときに、ヘルペスウイルスなどのウイルスに感染して起こります。 - カンジダ性口内炎

白いこけのような斑点ができて赤くただれます。真菌(カンジダ菌など)が原因です。

※口内炎ではないケース

口内炎と間違いやすい病気もあります。舌癌や白板症なら、自然と治ることはありません。口腔外科での治療が必要です。

- 舌癌

初期には痛みがなく見た目はアフタ性口内炎と似ています。早いうちに治療すれば90%が治ると言われています。 - 白板症

がんになる可能性が高い、前がん病変という症状です。見た目はカンジダ性口内炎に似ています。

■受診のめやす

口内炎は、自然と治ることも多いのですが、「我慢できないほど痛かったり再発を繰り返したりするようなら心配です。こんな症状でしたら歯科を受診してください。

- なかなか治らない

- 症状が大きくなる

- 何度も再発する

- 多数の口内炎が同時にできる

- 食事や会話に支障がでるほど痛みが強い

- 痛みのない腫れやしこりがある

■口内炎の治療

当院ではレーザー治療にも塗り薬での治療にも対応しています。口内炎にレーザーを照射すると、レーザーの殺菌・消毒作用によって治りが早くなり、比較的時間がかからずに症状がおさまります。

■口内炎の予防

一番多いと言われるアフタ性口内炎は、過労や睡眠不足・栄養不足によってできやすいと言われています。バランスのいい食事、十分な睡眠を心掛けましょう。

むし歯の治療の被せものや、入れ歯の装着がお口の中を傷つけ口内炎の原因になっていることもあります。歯科でお口の中のメインテナンスを行いましょう。

口内炎は、身体からのサインです。ストレスをためていないか、重大な病気の前触れではないか、ご自身のメインテナンスのきっかけにしてください。

詳しく読む →

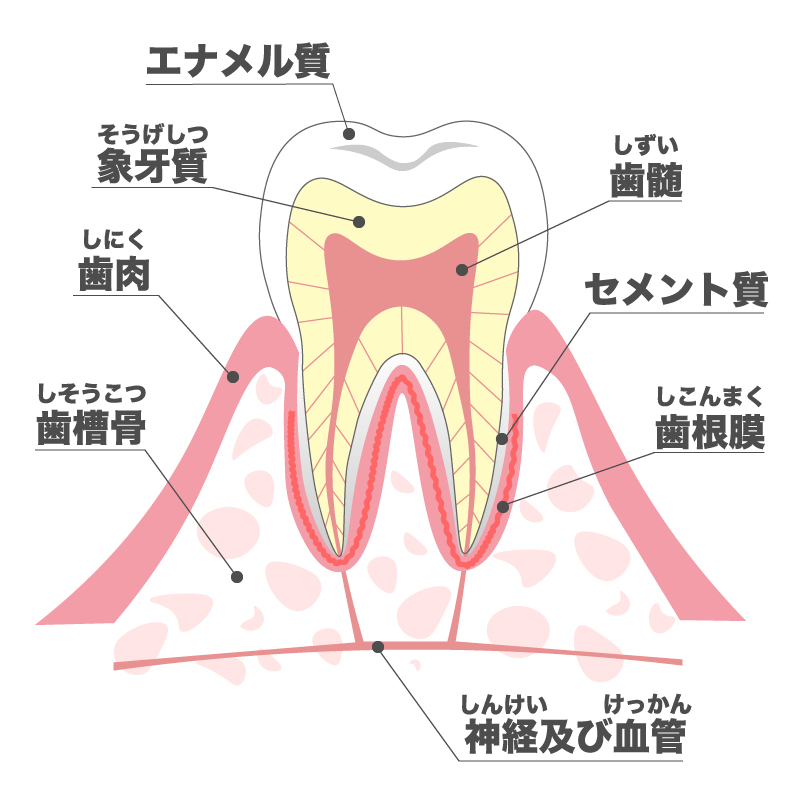

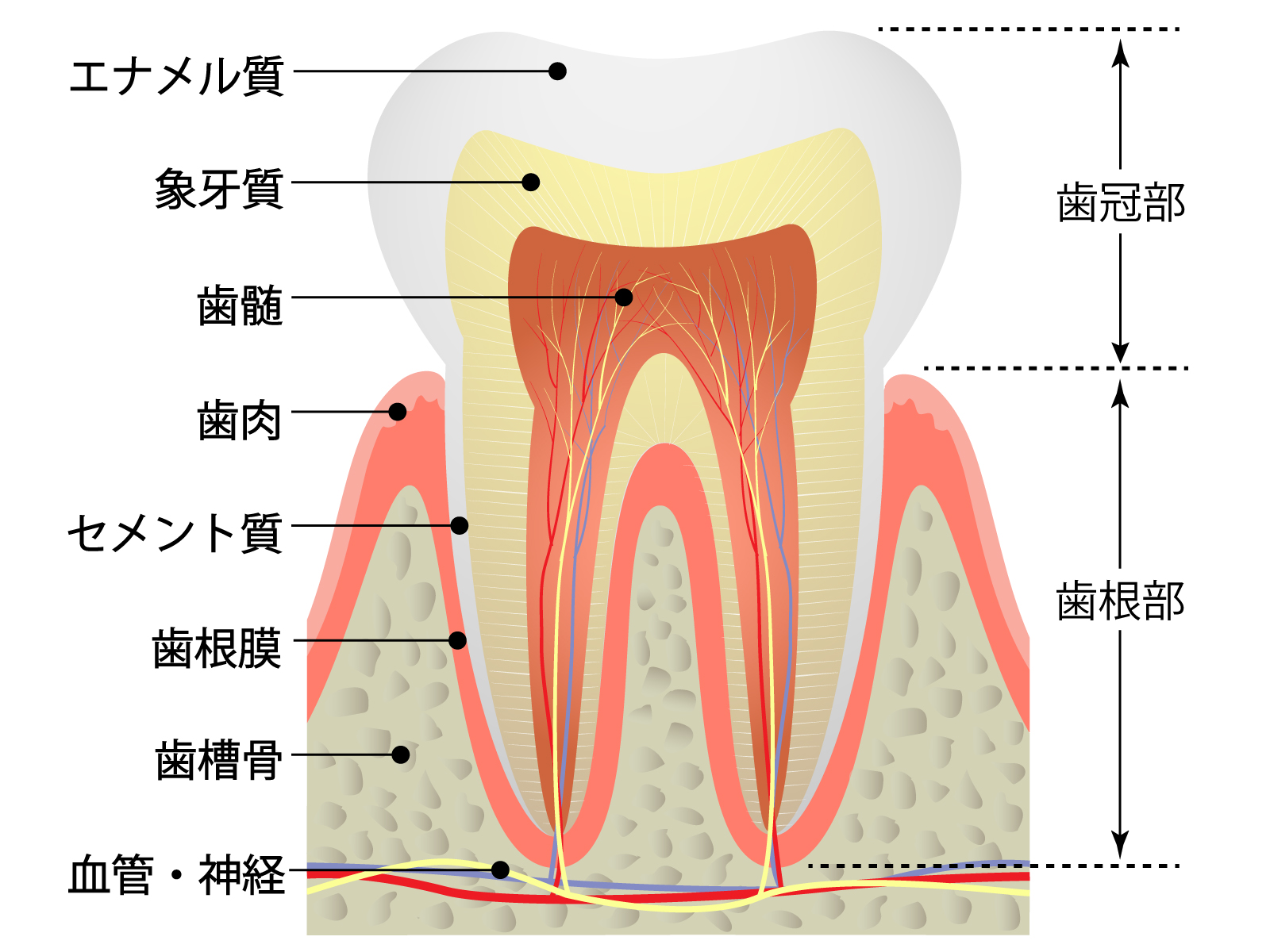

歯の構造

歯は、中核をなす神経(歯髄)、それを囲む乳白色の象牙質、そして象牙質を覆う水晶のように固いエナメル質という3層構造になっています。歯根部の表面を被っている組織がセメント質です。

■歯髄

歯の神経があるところを「歯髄」といいます。神経は痛みを感じ、大きな問題を未然に防ぐSOSを発してくれます。歯髄には神経だけでなく、たくさんの血管も通っています。歯髄の血管は、象牙質に栄養を送ったり、免疫細胞を作ったりする役割を担っています。

むし歯治療で神経(歯髄)を抜いてしまうということは、栄養の供給がストップし、免疫機能が働かなくなることを意味します。歯は再生能力を失い、もろく、欠けたり折れたりといったことが起こりやすくなります。

■象牙質

象牙質は歯の大部分を構成します。エナメル質よりは柔らかく、セメント質よりは硬いという組織で、黄色味をおびていて、エナメル質やセメント質に覆われており普段は見えません。象牙質が露出してしまうと、すりへりやすくなりむし歯のリスクが高くなります。冷たいものや熱いものがしみてしまうのも、象牙質がむき出しになっていることが原因である場合が多くあります。

■エナメル質

歯の外側を覆っているのがエナメル質です。きれいなエナメル質は、半透明で、その下の乳白色の象牙質が透けて見えます。白い歯の色合いが奥行きがあり美しいのは、この半透明のエナメル質によるものなんです。エナメル質は水晶と同じくらいの硬度を持っていて、人体の中で一番硬いと言われています。2~3ミリほどの厚さで、歯にかかる様々な力から歯の神経を守ります。

エナメル質は硬くて美しいのですが、けっこう繊細です。お口の中が酸性に傾くと表面のミネラルが溶け出してしまいます。これを「脱灰(だっかい)」といいます。傷んだエナメル質は唾液の働きによって修復されます。これを「再石灰化」といいます。目に見えるほどの痛みは修復できず元の状態にはもどりません。

■歯を守る

お口の中は、食事のたびに酸性に傾き、唾液の働きで中性にもどります。歯を守るにはお口の中を中性に保つことが大切なんです。だらだらなにか食べたり甘い飲み物を飲んだりしていると、お口の中が中性にもどるひまがありません。食事やおやつはめりはりをつけて、水分補給は糖分のはいっていないものを、食事の後には歯みがきをして唾液の働きを助けましょう。

お口の中ではいろんなことが起こっていますね! ご自分の歯を長く大切にしてくださいね。3ヶ月に1度は定期検診に来てください!

詳しく読む →

カテゴリ一覧

新着一覧

- 26/02/12

- 子どもの出っ歯が気になる!放置するリスクや治療法

- 26/02/05

- マウスピース矯正の装置が割れたらどうする?使い続けるリスクや予防法も

- 26/01/31

- シーラントとフッ素塗布(フッ化物塗布)

- 26/01/29

- 虫歯ができやすい人の特徴とは?虫歯を予防するための方法も

- 26/01/25

- 口内炎治療は木更津きらら歯科へ

- 26/01/22

- 大人の歯の矯正治療は何年かかる?メリットや長引くケースも

- 26/01/15

- 歯並びが悪いと顎関節症になる?その関係と改善方法

- 26/01/08

- 歯科衛生士の仕事は大変?リアルな苦労とやりがいを知ろう

- 26/01/01

- 謹賀新年

- 25/12/29

- 医療費節約の視点から歯科定期検診を考えてみよう

- 25/12/25

- 口臭にはどのような種類がある?チェック方法と予防法も

- 25/12/23

- 親知らずが痛い! 症例:顎骨嚢胞(がっこつのうほう)

- 25/12/18

- マウスピース矯正中に口内炎ができたらどうしたらいい?原因と対処法

- 25/12/11

- 床矯正って痛いの?痛みの原因と対処法を紹介

- 25/12/04

- ワイヤー矯正後の後戻りを防ぐ!リテーナーの種類や装着期間

- 25/12/03

- 歯周病の進行と治療

- 25/12/03

- 歯周病の原因と予防

- 25/11/27

- 子どもの受け口を放っておくリスクとは?治療法や予防法も

- 25/11/20

- マウスピース矯正後の後戻りを防ぐ!リテーナーの重要性と装着ルール

- 25/11/13

- 入れ歯のお手入れ方法と注意点!長く使うために知っておくべきこと