木更津きらら歯科の歯科ブログ

「お口のコンサルタント(当院の歯科医師)」による、生涯安心して健康な歯で暮らしていくためのマメ知識をご紹介いたします。

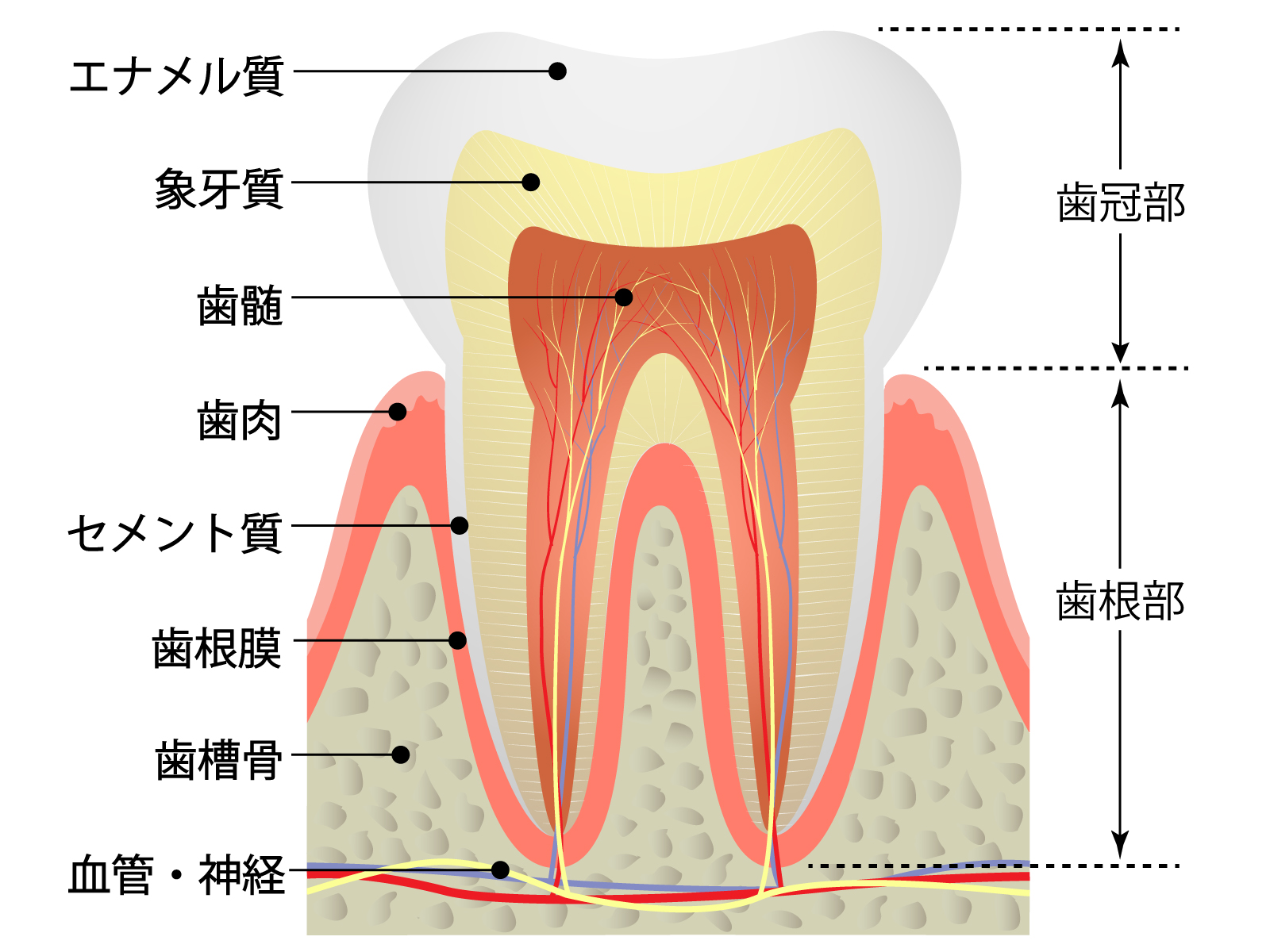

歯の構造

目次

歯は、中核をなす神経(歯髄)、それを囲む乳白色の象牙質、そして象牙質を覆う水晶のように固いエナメル質という3層構造になっています。歯根部の表面を被っている組織がセメント質です。

■歯髄

歯の神経があるところを「歯髄」といいます。神経は痛みを感じ、大きな問題を未然に防ぐSOSを発してくれます。歯髄には神経だけでなく、たくさんの血管も通っています。歯髄の血管は、象牙質に栄養を送ったり、免疫細胞を作ったりする役割を担っています。

むし歯治療で神経(歯髄)を抜いてしまうということは、栄養の供給がストップし、免疫機能が働かなくなることを意味します。歯は再生能力を失い、もろく、欠けたり折れたりといったことが起こりやすくなります。

■象牙質

象牙質は歯の大部分を構成します。エナメル質よりは柔らかく、セメント質よりは硬いという組織で、黄色味をおびていて、エナメル質やセメント質に覆われており普段は見えません。象牙質が露出してしまうと、すりへりやすくなりむし歯のリスクが高くなります。冷たいものや熱いものがしみてしまうのも、象牙質がむき出しになっていることが原因である場合が多くあります。

■エナメル質

歯の外側を覆っているのがエナメル質です。きれいなエナメル質は、半透明で、その下の乳白色の象牙質が透けて見えます。白い歯の色合いが奥行きがあり美しいのは、この半透明のエナメル質によるものなんです。エナメル質は水晶と同じくらいの硬度を持っていて、人体の中で一番硬いと言われています。2~3ミリほどの厚さで、歯にかかる様々な力から歯の神経を守ります。

エナメル質は硬くて美しいのですが、けっこう繊細です。お口の中が酸性に傾くと表面のミネラルが溶け出してしまいます。これを「脱灰(だっかい)」といいます。傷んだエナメル質は唾液の働きによって修復されます。これを「再石灰化」といいます。目に見えるほどの痛みは修復できず元の状態にはもどりません。

■歯を守る

お口の中は、食事のたびに酸性に傾き、唾液の働きで中性にもどります。歯を守るにはお口の中を中性に保つことが大切なんです。だらだらなにか食べたり甘い飲み物を飲んだりしていると、お口の中が中性にもどるひまがありません。食事やおやつはめりはりをつけて、水分補給は糖分のはいっていないものを、食事の後には歯みがきをして唾液の働きを助けましょう。

お口の中ではいろんなことが起こっていますね! ご自分の歯を長く大切にしてくださいね。3ヶ月に1度は定期検診に来てください!

←ブログトップに戻る

カテゴリ一覧

新着一覧

- 26/02/12

- 子どもの出っ歯が気になる!放置するリスクや治療法

- 26/02/05

- マウスピース矯正の装置が割れたらどうする?使い続けるリスクや予防法も

- 26/01/31

- シーラントとフッ素塗布(フッ化物塗布)

- 26/01/29

- 虫歯ができやすい人の特徴とは?虫歯を予防するための方法も

- 26/01/25

- 口内炎治療は木更津きらら歯科へ

- 26/01/22

- 大人の歯の矯正治療は何年かかる?メリットや長引くケースも

- 26/01/15

- 歯並びが悪いと顎関節症になる?その関係と改善方法

- 26/01/08

- 歯科衛生士の仕事は大変?リアルな苦労とやりがいを知ろう

- 26/01/01

- 謹賀新年

- 25/12/29

- 医療費節約の視点から歯科定期検診を考えてみよう

- 25/12/25

- 口臭にはどのような種類がある?チェック方法と予防法も

- 25/12/23

- 親知らずが痛い! 症例:顎骨嚢胞(がっこつのうほう)

- 25/12/18

- マウスピース矯正中に口内炎ができたらどうしたらいい?原因と対処法

- 25/12/11

- 床矯正って痛いの?痛みの原因と対処法を紹介

- 25/12/04

- ワイヤー矯正後の後戻りを防ぐ!リテーナーの種類や装着期間

- 25/12/03

- 歯周病の進行と治療

- 25/12/03

- 歯周病の原因と予防

- 25/11/27

- 子どもの受け口を放っておくリスクとは?治療法や予防法も

- 25/11/20

- マウスピース矯正後の後戻りを防ぐ!リテーナーの重要性と装着ルール

- 25/11/13

- 入れ歯のお手入れ方法と注意点!長く使うために知っておくべきこと