木更津きらら歯科ブログ

「お口のコンサルタント(当院の歯科医師)」による、生涯安心して健康な歯で暮らしていくためのマメ知識をご紹介いたします。

木更津きらら歯科ブログ

木更津きらら歯科のスポーツマウスガード

木更津きらら歯科のスポーツマウスガードは、完全オーダーメイドで、フィット感や安全性、パフォーマンスの向上のために優れた効果を発揮します。プロアスリートからアマチュアプレイヤー、学生さんまで、多くのスポーツ選手の活動を支えています。

木更津きらら歯科が作製させていただいたスポーツマウスピース

■木更津きらら歯科のスポーツマウスガード

当院では、ボクシング、キックボクシング、バスケットボール、サッカー、野球など様々なスポーツのためのマウスピースを作製してきました。プロアスリートからアマチュアの愛好家や学生さんまで、様々な方がいらっしゃいます。アスリートとコミュニケーションをとりながら、最高のパフォーマンスが実現できるように心をこめてお作りしていますよ!

木更津きらら歯科のスポーツマウスガードは、完全オーダーメイドで、フィット感や安全性、パフォーマンスの向上において多くのアスリート、スポーツ愛好家からご信頼いただいています。おひとりおひとりの歯型をもとに作製し、その方が最もパフォーマンスを発揮できるように、安全に思い切って試合にのぞめるように、最適なものをご提供いたします。

木更津きらら歯科が作製させていただいたスポーツマウスピース

■スポーツの効能

スポーツは生涯にわたって楽しみと喜びを与えてくれます。ご高齢になっても、スポーツをやっていた方はわかるんですよ。ちょっとした動作から体幹の強さや足腰の強さがうかがえるんです。「スポーツをやってらしたんですか?」とお聞きすると、「ラグビーをやっていた」「水泳で東京湾を横断した」などびっくりするような思い出話をお話くださることも多いんです。

スポーツに親しむと、体力の向上はもちろん、爽快感や達成感を感じることができ、仲間ができたりといいことがたくさんあります。ストレス解消にもなり、生活習慣病を予防することもできます。心身両面の健康の維持のために効果はてきめんです。

■スポーツ中の怪我

しかし、運動中に起こる怪我は避けがたい面があります。骨を損傷した場合、トレーニングで筋肉を鍛えることで、ある程度は損なわれた機能を補うことができると言われています。しかし、同じ硬組織でも、歯だけは、他の筋肉を鍛えることで損傷した機能を補うことはできません。そのため、歯を守るマウスガードの使用が大きな役割を果たします。

■マウスガードの目的・効果

- 選手自身の舌、歯、顎骨などの外傷の予防や、範囲、症状を軽減します。

野球のボールや、他の選手の肘が口に激しくぶつかった場合などに起こる外傷から歯や口腔内を守ります。 - 同じフィールドで競技する選手同士の安全を守ります。

選手同士で歯が凶器になってしまうケースです。サッカーのヘッディングやバスケットボールのシュートなどのジャンプ後の着地時などに多く見られます。他選手の歯と衝突し、頭部、顔面、目などに外傷を負うことを防ぎます。 - スポーツ中の強い噛みしめ(スポーツクレンチング)による歯のすり減りや破折などを予防し、軽減します。

- 外部から下顎へかかる圧力から顎関節を保護します。

- 脳震盪に対する効果も期待されます。

まだ議論の余地はあるものの、顎先や胴体への衝撃(間接的な外力)によって頭部の回転が加速した場合に起こる脳震盪を軽減する効果があると考えられています。噛みしめることによって、頸部の筋の活動性が上がることがこのような効果をあげるのではないかとされています。 - 経済的な効果もあります。

歯を損傷すると、治療のためには多額の費用がかかりますよね。生涯にわたって継続的な治療が必要になる場合もあります。マウスガードを使用することで、外傷を予防・軽減することは経済的な意味でも必要なことなんです。

このように、マウスガードには様々な効果があります。

木更津きらら歯科が作製させていただいたスポーツマウスピース

■コンタクトスポーツとノンコンタクトスポーツ

選手同士で接触のある競技をコンタクトスポーツと言います。接触の度合いによって、フルコンタクト、セミコンタクト、リミテッドコンタクトに分けられます。接触のない競技はノンコンタクトと呼ばれます。

*フルコンタクト競技

フルコンタクトと言うのは、互いの力を抑制せず相手選手に直接接触する形式の競技のことです。ラグビーやアメフト、レスリング、柔道や格闘技などが該当します。これらの競技では競技中の事故により歯を傷めるケースが多く、競技ごとに規定が設けられ、外傷予防のためのマウスガードの装着が義務付けられています。

*セミコンタクト競技

セミコンタクトは、力を抑制するルールの中で、相手選手に直接接触する形式の競技です。カンフー、テコンドー、剣道などがあげられます。

*リミテッドコンタクト競技

リミテッドコンタクトは、相手選手と接触することもあるが、基本は距離を置く競技で、バスケットボール、野球、サッカーなどが該当します。

*ノンコンタクト競技

ノンコンタクトは、相手選手と直接接触しない競技で、ネットを挟んで行うような球技、テニス、卓球、バトミントン、バレーボールなどがあげられますね。

実際には、ノンコンタクトの競技でも歯を傷めることは珍しくありません。味方選手との接触や、用具にぶつかったり、床にたたきつけられるというようなことは起こりがちです。ノンコンタクトスポーツやトレーニングの際でも、スポーツを行う人にはマウスガードを使用することをおすすめいたします。

日々の鍛錬が、歯を傷めたことによって無駄になってしまうことのないよう、ご自分にあったマウスガードを使用することが大切です。

木更津きらら歯科が作製させていただいたスポーツマウスピース

■マウスガードの種類

マウスガードには次の3種類があります。

- マウスフォームドタイプ

お湯につけて柔らかくした状態で歯に装着し、自分の歯形に合わせて成型するマウスピースです。 - ストックタイプ

あらかじめ成型されているタイプです。ただフィット感はあまりないため、一時的な使用にとどめるのかよいかもしれません。

既製品は、手軽に手に入れられるメリットはあるものの、噛み合わせや適合性、維持力、装着感に限界があり、マウスガードとしての機能は限定されてしまう面があります。厚生労働省では、歯科医師の歯科医学的判断や技術、歯科技工士法にのっとったマウスピースが使用されるべきと見解を発表しています。本当に競技でのパフォーマンス向上と安全性、からだのことを考えるのなら、カスタムメイドのマウスピースを強くお勧めいたします。

カスタムメイドタイプ

歯科医が設計し型どりをして製作するマウスピースです。競技の種目やレベル、選手の口腔内の特徴などを考慮されています。型どりして制作された選手の歯列模型のうえに、マウスガード材を圧接して作られます。咬み合わせの調整なども、その方にあったものを提供できます。木更津きらら歯科のスポーツマウスガードは、完全オーダーメイドのこのタイプです。

■歯科の新しい分野、スポーツ歯科

スポーツ歯科は、歯科医療の比較的新しい分野です。スポーツを行うアスリート・アマチュア愛好家の皆さまに、安全を提供することをミッションとしています。

当院では、マウスガードの提供という形でスポーツに貢献していきます。スポーツマウスガード作製は、日本スポーツ歯科医学会、日本補綴(ほてつ)学会所属の医師が中心になって行います。

日本スポーツ歯科医学会はスポーツに関係する歯科医療の調査・研究が集約される学会です。所属医師は、各競技団体の動向や最新の知見を常にアップデートしています。また日本補綴学会は、見た目や噛み合わせを人工歯で補う治療の分野の学会です。咬み合わせの専門家ですね。この2つの面から、アスリートの歯と噛み合わせを守り、パフォーマンスを発揮できるマウスガードをご提案することができるのです。

木更津きらら歯科が作製させていただいたスポーツマウスピース

近年、マウスガードの効果、重要性の認知が進んできたのを実感しています。適切なカスタムメイドタイプマウスガードを使用して、思いっきりスポーツを楽しんでください。

詳しく読む →

口腔ケアでインフルエンザを予防する

インフルエンザのような感染症は、お口の中の状態と大きな関係があることをご存じですか? 口腔ケアが、インフルエンザの予防に役立つことをぜひ知っていただきたいと思います。

■2023年のインフルエンザ

インフルエンザは、A型、B型、C型の3種類のウイルスが引き起こす感染症で、急性の発熱が特徴です。インフルエンザの流行はまるで渡り鳥のようなんです。北半球の冬の季節、南半球の冬の季節と、流行が渡り鳥のように移っていきます。しかし2023年は夏のうちから流行のきざしがみえました。大型のスポーツイベントで人の交流が盛んになったり、コロナ禍において皆様が感染症対策を行った結果、インフルエンザの抗体を持たない人が増えているからではといったことも言われています。

■インフルエンザのピーク

インフルエンザウイルスが活発になるのは、湿度が20%以下の乾燥した空気、20度以下の気温という条件のときです。。空気が冷たく感じる、乾燥した冬に流行しやすいのです。流行のピークは、お正月明けから2月頃と予想されます。寒くなると、からだの免疫機能もさがるので、感染しやすくなるとも考えられます。

■歯周病とインフルエンザ

お口の中の状態と、インフルエンザといった感染症は関係あるのでしょうか? インフルエンザはウイルスが引き起こす感染症で、細菌が引き起こす風邪とは感染のメカニズムが大きく異なるのです。ウイルス感染は、お口の中の状態が大きく影響するんです。

細菌感染は、細菌が粘膜に付着しただけでその部分に炎症が起き、のどが痛くなったり発熱を引き起こしたりしますが、ウイルス感染は、ウイルスが細胞の中にはいりこむことで発症します。

ウイルスが細胞の中に入り込むには、細胞をこじあける、ある酵素の働きが必要です。

ある酵素とは?

歯周病菌に由来するプロテアーゼやノイラミニダーゼといった酵素です。

酵素の働きは、抗生物質で抑えることはできませんし、抗ウイルス薬では抑制することもできません。人間の体の免疫細胞でも撃退できません。だから歯みがきやプロによる歯のクリーニングで、プラークごと歯周病菌のかたまりをとりのぞくしかないんです。口腔ケアをおろそかにして、歯周病を放置していると、インフルエンザにまでかかりやすくなってしまうというわけなんです。

ここでも歯周病です。本当にやっかいな病気ですね! しかも痛みがないので、自覚症状がないまま進行しています。歯医者の定期検診には行ったほうがいいですよ~。口臭を感じたら、多くの場合、お口の中の衛生状態がよくないことを示すサインですので、すぐ歯医者に行きましょう!

■危険な歯周病由来の酵素

なぜ、口腔ケアがインフルエンザの感染予防につながるのか、少し、ご想像いただけたでしょうか? 歯みがきやお口の中のクリーニングで、口腔内の細菌を減らすことが、ウイルスの体内への侵入を防ぐことにつながるんですね。では体内に侵入を許す歯周病由来の酵素 についてご説明しましょう。

*細胞内にウイルスの侵入を許すプロテアーゼ

プロテアーゼはタンパク質を分解する酵素です。英語でタンパク質をプロテインと言いますね。タンパク質分解酵素はプロテアーゼと呼ばれています。プロテアーゼにはお肉を軟らかくしてくれる働きがある大事な酵素です。しかし、お口の中で、多すぎるプロテアーゼは、歯周組織を破壊したり、細胞を破壊するハサミの役割をしてウイルスの侵入を許してしまいます。口腔ケアが行き届かず、お口の中の衛生状態がよくないと、プロテアーゼの分泌量が増え、インフルエンザの発症を招きやすくするというわけです。

*細胞間の感染を拡大させ重症化させるノイラミニダーゼ

ノイラミニダーゼは、インフルエンザA型ウイルスの表面にある糖タンパク質です。細胞内に侵入したインフルエンザウイルスは、ノイラミニダーゼのはたらきで細胞外に放たれ、感染を拡大します。プロテアーゼがウイルスの侵入を許し、ノイラミニダーゼが感染を細胞間の感染を広げていくんですね。

そしてどちらも、口腔内では歯周病菌によって分泌が多くなっているのです。

■歯周病治療でインフルエンザ予防

歯周病を放置しておくと、インフルエンザ感染のリスクが高まることをご理解いただけましたでしょうか。歯周病予防のためのふだんのセルフケア、歯みがきや歯間ブラシ、デンタルフロス、マウスウォッシュなどで、口腔内の清潔を心掛けることは、感染症予防にもとても有効なんです。

*プロによる口腔ケア

さらに、プロの歯科衛生士による口腔ケアにより、インフルエンザの発症率が1/10まで減ったという報告もされています。

実際、歯科衛生士による口腔ケアを受けた人のインフルエンザの発症率が、本人や介護者だけから口腔ケアを受けた人の10分の1になったとの報告があります。

ご高齢者が感染症が重症化するリスクが高いのはよく知られることとなったかと思います。まずかからないようにすることが大切ですね。

東京歯科大学名誉教授の奥田克爾先生は、ご高齢者の2つのグループによる、歯科衛生士による口腔ケアと指導を受けた場合、ご自身の普段通りのセルフケアを行ってもらった場合の結果について調査しました。

歯科衛生士が口腔ケアを実施したグループでは、ご自分ケアをしたグループに比べ口腔内の細菌数が減り、プロテアーゼとノイラミニダーゼのはたらきが低下していることがわかりました。

さらに、インフルエンザを発症した人は、歯科衛生士による口腔ケアを実施したグループでは1人であったのに対し、ご自分で口腔ケアをしていたグループでは9人の方がいらっしゃいました。口腔ケアはインフルエンザ予防に効果があるのです。

2003年9月から04年3月に行われたこの調査結果はたいへん話題になり、専門誌だけではなく、テレビなどでも広く紹介されました。

■唾液の働き

お口の中の状態とインフルエンザ予防に関係のある、重要なことがもうひとつあります。人間のからだの防御機能といえば免疫細胞のことを連想しますが、口や鼻などからはいってくる病原体を直接ブロックする機能もたくさんあるんですよ。

そのうちのひとつが唾液の働きです。

唾液は、お口の中で大活躍をしている成分です。食物に水分を含ませて噛み砕きやすくしたり、消化を助ける酵素を含んでいたり、お口の中の潤いを保ってくれたり、汚れを洗い流したり、歯科の分野で言えば食事で酸性に傾いた口腔内を中和して、歯の表面を修復する作用を持っていたりします。

そればかりでなく、抗細菌成分まで併せ持っているんですよ。

*唾液の抗菌作用

お口というのはからだの外に直接触れる場所で、細菌が侵入しやすい場所でもあります。唾液の中には、抗菌成分をもつものが10種類ほども存在しており、強い殺菌作用をもたらしているのです。怪我をしたときに、つばをつけるというのは実は理にかなっていることでもあるんです。

例えばリゾチームという酵素は代表的な抗菌成分です。リゾチームは細菌の細胞壁を壊し、増殖を防ぎます。ラクトフェリンという糖タンパクは細菌に付着して細菌の発育をおしとどめます。またIgA抗体と呼ばれる物質が多く含まれており、細菌の増殖を抑えてくれます。

*唾液の働きを活発にする

十分に分泌された唾液がよく働いてくれたら、感染症予防にも役立ちますね。よく噛んで食べる食生活が唾液の働きを健やかにしてくれます。唾液のために生活するわけではありませんが、噛み応えのあるものをよく噛んで食べるおいしさも思い出してみてください。

いかがでしたか? 口腔内の健康とインフルエンザの予防や重症化はこんなに関係があるんです。忙しくてあまり考えられない・・・ という方は、かかりつけの歯医者さんの定期検診で、ぜひ歯のクリーニングをやってもらってください!

詳しく読む →

ワイヤー矯正治療の平均期間と予定どおりに終わらせるためのポイント!

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

歯列矯正にはさまざまな方法があり、そのなかでも「ワイヤー矯正」は代表的な方法です。ワイヤーを用いた矯正方法であり、マウスピース矯正よりもさまざまな歯並びに対応できるというメリットがあります。ワイヤー矯正を検討している方のなかには、治療期間はどれくらいなのか気になっている方がいるのではないでしょうか。

今回は、ワイヤー矯正の平均期間や、矯正を予定どおりに終わらせるためのポイントを解説します。

ワイヤー矯正で歯が動く仕組みとは?

歯の周りには歯を支えるための「歯槽骨」という骨があり、歯と歯槽骨の間には「歯根膜」というクッションの役割を担う薄い膜があります。ワイヤー矯正は、この歯根膜にワイヤーで力を加えて歯並びを整えていく矯正方法です。

ワイヤーによって歯に力が加わると、動く方向側の歯根膜は縮み、反対側の歯根膜は引き伸ばされます。歯根膜には一定の厚みを保とうとする作用があるため、縮んだ歯根膜は膜を広げるために骨を溶かす細胞を活性化させ、引き伸ばされた歯根膜は元の厚みに戻るために骨を作る細胞を活性化させるのです。

このように、力をかけて歯を支える骨を溶かし、新たに骨を作ることを繰り返すことで、少しずつ歯を動かしていきます。

ワイヤー矯正の平均期間

ワイヤー矯正の平均期間は、2~3年程度です。ワイヤー矯正は治療開始前の検査から保定期間まで複数のステップがあります。

治療の流れとステップごとにかかる期間について、以下に解説します。

カウンセリング

ワイヤー矯正を含め、歯列矯正を希望する際には最初にカウンセリングが行われます。カウンセリングでは歯並びに関する悩みを相談します。治療に関する不安点や疑問点がある場合は、カウンセリングで確認しましょう。

カウンセリングでは、歯科医師より歯列矯正の説明なども行われます。カウンセリングの所要時間は30分程度が目安です。

精密検査

矯正することが決まったら、精密検査を行います。カウンセリングと同日に精密検査を受けられる場合もあるでしょう。

精密検査では、レントゲン撮影やCT検査、歯型取り、虫歯・歯周病の検査などを行います。精密検査の所要時間は1時間程度です。1~2週間程度で検査結果が出るでしょう。

診断

精密検査の結果に基づき、治療計画の説明が行われます。治療期間や費用などの説明を聞き、納得ができれば矯正開始です。

事前処置

お口の中の状態によっては、すぐに矯正を開始できない場合もあります。

精密検査の際に虫歯や歯周病が見つかった場合は、先に虫歯や歯周病の治療を行います。矯正中に虫歯や歯周病が悪化すると矯正治療に影響が出るため、矯正開始前に治療する必要があるのです。

虫歯や歯周病の治療期間は症状の度合いによって異なりますが、1日~1か月が目安です。

ただし、重度の歯周病の場合には、治療に半年ほどかかるケースもあります。また、歯を並べるスペースが足りない場合には、抜歯が必要になることがあります。抜歯する本数にもよりますが、1か月程度かかるでしょう。

矯正開始

矯正装置を装着する前に歯のクリーニングをします。歯のクリーニングを行うことで、矯正装置をしっかりと装着できるのです。歯のクリーニングが完了したら、ブラケットを装着し、そのあとにワイヤーを通します。

矯正期間の目安は、全体矯正で2~3年程度、部分矯正で数か月~1年程度です。

定期検診

歯が予定どおり動いているかを確認するために、1~2か月に1回のペースで定期検診を受けます。定期検診では、歯の状態を確認し、矯正装置を調整します。

定期検診を受けないと予定どおりに矯正治療を進められません。また、矯正装置によってお口の中にトラブルが発生していても発見が遅れ、矯正期間が長引く場合もあります。決められた日に定期検診を受けましょう。

保定期間

歯並びが整ったら、矯正装置を取り外します。

しかし、矯正装置を取り外して終了ではありません。矯正後の歯はもとの位置に戻ろうとする後戻りが起こることがあるのです。後戻りを防ぎ、矯正した歯並びを固定するための期間が、保定期間です。保定期間は、歯の矯正にかかった期間と同じ期間となることが一般的です。

保定期間中は、保定装置(リテーナー)を装着する必要があります。保定装置の装着を怠ると、せっかく整えた歯並びがもとの位置に戻ってしまうため、必ず装着しましょう。

ワイヤー矯正の期間が長くなるケースは?

ワイヤー矯正をできるだけ早く終わらせたいと考えていても、長引くケースもあります。

ワイヤー矯正の期間が長くなるケースは、以下のとおりです。

重度の叢生(そうせい)の場合

重度の叢生(そうせい)の場合は、歯を動かす距離が長くなるため矯正期間も長引くでしょう。叢生とは、でこぼこした歯並びや、歯と歯が重なり合った歯並びのことです。

重度の叢生の場合は、歯を並べるスペースが足りないことが多いため、抜歯が必要になるでしょう。抜歯をすることで歯を並べるスペースを確保できますが、その分矯正期間は長くなるでしょう。

適切な口腔ケアができていない場合

ワイヤー矯正中は、ブラケットやワイヤーの周囲に食べかすや歯垢が溜まりやすいです。適切な口腔ケアができていないと、虫歯や歯周病になるリスクがあります。

矯正中に虫歯や歯周病になった場合は、虫歯や歯周病の治療を優先するのが一般的です。そのため、虫歯や歯周病の治療が終わるまでは矯正治療を中断することになるでしょう。その結果、矯正期間が長引いてしまうのです。

治療を長引かせないためにも、日頃からしっかりと口腔ケアを行いましょう。

舌や口周りの癖がある場合

舌で前歯を押す・唇を噛む・頬杖をつくなど、舌や口周りに癖のある方は、矯正期間が長引く可能性があります。なぜなら、癖によって歯に余分な力が加わり、矯正治療を阻害するためです。

舌や口周りの癖がある方は、意識して改善しましょう。

ワイヤー矯正を予定どおりに終わらせるためには

ワイヤー矯正を予定どおりに終わらせるために心がけるべきポイントをご紹介します。

ワイヤー矯正を予定どおりに終わらせるために、以下のことを心がけましょう。

しっかりとブラッシングをする

矯正中はブラケットやワイヤーがあるため歯を磨きにくいと感じる方も多いでしょう。

自分ではきれいにブラッシングしているつもりでも、矯正装置に汚れが付着したままになっていることも少なくありません。磨き残しがあると、虫歯や歯周病になるリスクが高まります。

上述のとおり、矯正中に虫歯や歯周病になった場合は、虫歯や歯周病の治療が優先されるため、結果として矯正期間が長引くことがあるのです。予定どおりに矯正を終わらせるためには、虫歯や歯周病を予防することが重要といえます。

ブラケットやワイヤーの周囲を磨くときは、タフトブラシや歯間ブラシを使うとよいでしょう。タフトブラシや歯間ブラシを使うことで、歯ブラシでは磨きにくい部分の汚れを落とすことができます。

ブラケットやワイヤーの周囲に磨き残しがないように、毎日しっかりとブラッシングを行いましょう。

食事に注意する

硬い食べ物や粘り気のある食べ物は、歯や矯正装置に負担を与えるため避けましょう。矯正装置が外れることもあります。

矯正装置が外れた状態では、歯を動かせません。歯科医院を受診せずに放置すると、歯を動かせないだけでなく、口腔内に傷がつくなどのトラブルの原因になり、矯正期間が長引くでしょう。

ワイヤー矯正を予定どおりに終わらせるためにも、硬い食べ物や粘り気のある食べ物は避け、万が一、矯正装置が外れた場合には、速やかに歯科医院を受診しましょう。

定期検診を受ける

矯正中は、1~2か月に1回のペースで定期検診を受ける必要があります。

しかし、スケジュールが合わない・面倒くさいなどの理由で定期検診を受けない方もいるでしょう。

定期検診では歯の動きを確認しながらワイヤーの調整を行います。予定どおり矯正治療を終わらせるためには定期検診を受ける必要があるのです。スケジュール調整が大変な場合もあるかもしれませんが、スムーズに矯正治療を進めるために、歯科医師の指示どおりに定期検診を受けましょう。

まとめ

今回は、ワイヤー矯正の平均期間や、矯正を予定どおりに終わらせるためのポイントについて解説しました。

ワイヤー矯正の平均期間は、2~3年程度です。矯正中に虫歯や歯周病になると、矯正期間が長引くことがあります。

また、歯並びが整ったあとも歯の後戻りを防ぐための保定期間が必要です。保定期間中は、しっかりと保定装置を装着して後戻りを防ぎましょう。

予定どおりに矯正を終わらせるためには、日々のブラッシングなどの口腔ケアをしっかり行い、定期検診を受けることが大切です。歯科医師の指示に従って矯正治療を進めましょう。

ワイヤー矯正を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

詳しく読む →

インプラント周囲炎の初期症状とは?早期発見と予防の重要性

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

インプラント治療後のメンテナンスを怠ると、インプラント周囲炎を引き起こします。 最悪の場合、インプラントが脱落する可能性があるでしょう。

今回は、インプラント周囲炎の概要や原因、初期症状などについて解説します。インプラント周囲炎の治療方法や予防方法もご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

インプラント周囲炎とは?

インプラント周囲炎は、インプラントの周囲の組織が炎症を起こす病気です。わかりやすく表現すると、インプラント周囲で発生する歯周病といえるでしょう。

インプラントの欠点は、天然歯に比べて抵抗力が低いことです。そのため、インプラント周囲炎になった場合、進行するのが早いとされています。

歯周病と同様に、初期の段階では「歯科医院を受診しないといけない」と感じるようなはっきりとした症状が現れないことが多いです。目立った症状がないまま進行することも少なくありません。

インプラント周囲炎の初期症状とは?

インプラント周囲炎の初期症状を確認しましょう。

歯肉の赤み・腫れ

最も一般的な初期症状は、インプラント周囲の歯肉の赤み・腫れです。よく確認しなければわからないことも多く、インプラント周囲炎の初期症状だと気づけないこともあるでしょう。

歯肉からの出血

初期段階では出血が続くことはありませんが、歯磨きの際など刺激が加わると出血する場合があります。健康な歯肉は歯磨きしただけでは出血しないので、歯磨きのたびに出血するなど、頻繁に起きる場合は注意してください。

痛みや不快感

インプラント周囲炎の初期症状として、痛みや不快感が生じることがあります。

しかし、強い痛みが現れることは少ないでしょう。強くなくても、痛みや不快感が持続する場合は炎症が進行している可能性があります。

口臭の発生・悪化

口臭が発生・悪化する可能性もあるでしょう。口内で細菌が繁殖することで、口臭が発生するのです。

インプラント周囲炎の原因とは?

インプラント周囲炎の原因は、以下のとおりです。

- 治療後のメンテナンスが不足している

- 歯周病の治療を受けていなかった

- 悪い生活習慣がある

それぞれ解説します。

治療後のメンテナンスが不足している

インプラント周囲炎は、口腔内が不衛生になり歯周病菌が増殖することで引き起こされます。特に、インプラント周囲に蓄積した歯垢が原因といえるでしょう。

細菌はプラーク内で増殖しますが、細菌が放出する毒素によってインプラント周囲の組織に炎症が引き起こされます。つまり、歯磨きなどの日常の口腔ケアが不十分な場合、インプラント周囲炎になるリスクが高いのです。

また、インプラント治療後は歯科医院の定期検診を受けなければなりません。定期検診では、口内の状態を確認し、クリーニングを行います。

歯科医院でのクリーニングでは、日常のケアでは落とせない汚れをしっかりと落とすことが可能です。歯科医院の定期検診を怠ると、インプラント周囲炎になる可能性が高いでしょう。

歯周病の治療を受けていなかった

歯周病はかかる方が多い病気ですが、治療が難しいです。一度悪化した口腔内環境をもとの状態に戻すことは、簡単ではないのです。

歯周病の治療が完全に終わっていない状態で、インプラント治療を行うとインプラント周囲炎になるリスクが高まるでしょう。インプラント治療は、歯周病の治療が完了してから受けたほうがよいといえます。

悪い生活習慣がある

生活習慣は、インプラント周囲炎の発症に影響を与えます。例えば、喫煙はインプラント周囲炎のリスクを高める習慣の一つです。

タバコに含まれるニコチンや一酸化炭素は、血管を収縮させて血行を悪くします。口内や歯肉だけでなく、身体を健康に保つには十分な血流が必須です。血行が悪くなると、インプラント周囲炎になるリスクが高まるでしょう。

また、糖尿病などの持病もインプラント周囲炎のリスクに影響します。糖尿病の合併症には、歯周病や虫歯などが挙げられます。血糖値が適切にコントロールされていないと、細菌に対する抵抗力が低下し、傷が治りにくくなる可能性があるためです。

貧血がある方も免疫力が低下するでしょう。

インプラント周囲炎の早期発見と予防の重要性

インプラント周囲炎は、早期発見すること、予防することが非常に重要です。炎症が粘膜に限定されている場合は治療によって症状を改善できますが、歯肉や歯槽骨が破壊されるともとの状態には戻せません。

インプラントを長く使い続けるためには、インプラント周囲炎の予防が不可欠です。早期発見、早期治療により重症化を防ぐことができます。

また、口腔内の健康は全身の健康につながります。歯周病を患っている方は、心筋梗塞や脳梗塞などのリスクが高まることがわかっているのです。

インプラント周囲炎を予防し、口内を健康に保つことは、全身の健康のために非常に重要なのです。

インプラント周囲炎の治療方法

インプラント周囲炎の治療方法には、歯周ポケットの洗浄によって回復を促す非外科的治療と、歯肉を切開して行う外科的治療の2種類があります。

また、インプラント周囲炎は歯科医院での治療だけでは改善できません。 丁寧なブラッシングを実施する、生活習慣を改善するなど、患者さまの協力が不可欠です。

非外科的治療と、外科的治療の詳細をご紹介します。

非外科的治療

まずは、手術をせずに治療を進めます。主な内容は、以下のとおりです。

- インプラント周囲の歯石の除去

- 歯周ポケットの洗浄と薬剤注入

- 抗生物質の投与

- 歯磨きや生活指導

上記の治療をもとに、インプラント周囲の炎症を改善します。 セルフケアでは落とせない汚れを除去し、インプラントと歯肉の間にできる歯周ポケットの中まで徹底的にクリーニングします。

歯磨きや生活習慣の指導も行い、適切なケアができるようサポートしてくれるでしょう。

外科的治療

歯肉を切開して、インプラント本体に付着した汚れなどを除去します。インプラントの表面を直接洗浄できるので、治療効果が高いです。

骨吸収が進んでおり骨の再生が必要な場合は、骨移植を行います。骨を特殊な膜で覆い、骨の再生を促します。

外科的治療を行ってもインプラント周囲炎が改善しない場合は、インプラントを除去する必要があるでしょう。

インプラント周囲炎の予防方法

インプラント周囲炎の予防方法は、以下のとおりです。

- セルフケアを丁寧に行う

- 歯科医院で定期的にメンテナンスを受ける

- 禁煙する

- 生活習慣を改善する

それぞれ詳しく解説します。

セルフケアを丁寧に行う

インプラント周囲炎を予防するためには、丁寧にセルフケアを行うことが非常に重要です。

歯磨きやマウスウォッシュで歯垢を除去し、口の中を清潔に保ちましょう。デンタルフロスを使って歯間の歯垢を除去することも重要です。

歯科医院の指導を受けながら、正しいブラッシング方法を学んでください。セルフケアの質を高めることができるので、歯の健康を維持できるでしょう。

歯科医院で定期的にメンテナンスを受ける

インプラント後の歯肉をケアするために、歯科医院で定期的にメンテナンスを受けてください。セルフケアは大切ですが、セルフケアだけでは落とせない汚れがあります。

術後の経過が良好であっても、メンテナンスを怠ると汚れが蓄積します。インプラント周囲炎を発症するリスクが高まるのです。

インプラント治療後は歯科医師の指示に従い、メンテナンスを受けることが重要です。 定期メンテナンスでは、歯垢や歯石の除去だけでなく、口内の状態も確認してもらえます。

必要に応じて治療や指導を受けることができるので、セルフケアをしながら歯科医院に通うことで、歯の健康を維持できるでしょう。

禁煙する

前述したように、喫煙はインプラント周囲炎の原因の一つです。 場合によってはインプラントが脱落する可能性もあるので、注意が必要です。

インプラント周囲炎の予防を優先する場合は、禁煙しましょう。ご自身で禁煙することが難しい場合は、禁煙外来を受診するとよいでしょう。

生活習慣を改善する

インプラント治療後は、生活習慣を整えることも大切です。

インプラント周囲炎は、貧血や糖尿病によって引き起こされることがあります。貧血や糖尿病によって組織に十分な酸素が供給されないことで、インプラント周囲炎になるリスクが高まるのです。

栄養バランスのよい食事をとり、生活習慣に起因する慢性疾患に注意しましょう。食事の回数が増えるほど歯垢が形成される可能性が高まるので、決まった時間に食事をとるなど、工夫してください。

食べ物をよく噛むことで唾液の分泌量が増え、口の中の汚れが減ります。食事の際はよく噛むことを意識して、唾液の分泌を促しましょう。

まとめ

今回は、インプラント周囲炎の原因や初期症状、治療方法や予防方法について解説しました。

インプラント周囲炎は初期症状が少ないため、気づいたときには進行していることもあります。 毎日のケアと歯科医院での定期的なメンテナンスで、インプラント周囲炎を防ぐことが重要です。

インプラント周囲炎の予防には、歯磨きや歯間ブラシなどのセルフケアに加え、禁煙や生活習慣の改善も効果的です。

インプラント周囲炎にお悩みの方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

詳しく読む →

インビザラインの費用の平均と内訳!費用が追加されるケースも解説

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

インビザラインとは、透明のマウスピースを使用して歯を動かす矯正方法です。透明なマウスピースを使用するため目立たない矯正方法として人気ですが、費用が気になるという方が多いのではないでしょうか。。

今回は、インビザラインの費用の平均と内訳、また費用が追加されるケースについて詳しく解説します。インビザラインを検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

インビザラインとは?

インビザラインとは透明のマウスピースを装着して、歯を動かす矯正方法です。装置が透明なので、装着時に周囲に気づかれにくい点がメリットといえるでしょう。

マウスピースの装着時間は1日20〜22時間以上です。1〜2週間ごとに新しいマウスピースに交換して歯を動かします。使用するマウスピースは、治療計画の段階ですべて作製されるため、頻繁に歯科医院を受診する必要がありません。

インビザラインの費用の平均

インビザラインの費用の平均は、700,000〜1,000,000円です。

お口の状態よって治療に必要なマウスピースの枚数や期間は異なります。また、インビザラインは保険が適用されず、自費診療です。そのため、費用設定は歯科医院ごとに異なります。

インビザラインの費用の内訳

インビザラインの費用の内訳は、以下のとおりです。

治療開始前のカウンセリング料

多くの歯科医院で、実際に矯正治療を始める前にカウンセリングや矯正相談を行なっています。治療開始前のカウンセリング料は0〜10,000円程度です。

治療開始前のカウンセリングや矯正相談で行う内容は歯科医院によって異なるため費用に差があります。無料で行なっているところもありますが、内容が異なるため、どちらがよいというわけではありません。

カウンセリングでは歯並びの状態を確認し、インビザラインで治療できるか判断します。治療に関して不安なことがある場合は、カウンセリングの際に相談しましょう。

また、カウンセリングや矯正相談を受けたからといって、必ずしも矯正治療を始めなければいけないわけではありません。

検査費用

矯正治療を始める前に検査をして、治療計画を立てる際に必要な資料採りをします。検査費用は、10,000〜50,000円程度です。歯科医院によっては、検査費用のすべてが矯正治療の費用に含まれている場合もあるため、事前に確認しましょう。

検査項目は、以下のとおりです。

- レントゲン撮影

- CT撮影

- 顔の写真撮影

- 歯並びの撮影

- CTスキャンによる歯型採取

インビザラインでは、治療計画を立てる専用のソフトであるクリンチェックを使って、実際に歯並びを整える過程をシミュレーションし、その結果を元にマウスピースを作製します。

治療を始める前に歯並びが整う過程をシミュレーションできるので、患者さん自身も治療後の歯並びのイメージがしやすく、安心して矯正治療を始めることができるでしょう。

矯正装置費用

矯正装置の作製にかかる費用は、700,000〜1,000,000円程度です。

矯正装置費用のなかに、検査費用や、このあと解説する保定装置の費用も含まれている場合もあるため、詳しくは歯科医院に確認しましょう。

ここでいう矯正装置とは、インビザラインで使用する透明のマウスピースのことです。歯並びを整えるまでのすべてのマウスピースを最初に作製します。マウスピースの枚数は、全体の矯正で40〜50枚程度になることが多いです。

調整料

矯正治療を開始したら、定期的に歯科医院に通院し、矯正治療の進行状況などのチェックを行います。インビザラインの場合には、歯の移動をスムーズに行うためにアタッチメントという樹脂でできた突起を歯に接着させることがあり、アタッチメントのチェックも行ないます。

1〜2か月に1回の通院が目安となり、1回あたりの費用は3,000〜10,000円程度です。

保定装置費用

歯並びが整ったらインビザラインで移動させた歯の位置を固定するために、リテーナーと呼ばれる保定装置を装着します。保定装置を装着しないと、歯が元の位置に戻ってしまいます。

保定装置の費用は、10,000〜60,000円程度です。

保定期間は一般的に歯を動かすのにかかった期間と同程度で、保定期間中も定期的に歯科医院を受診する必要があります。受診の際にかかる費用は、3,000〜5,000円程度です。

インビザラインで費用が追加されるケース

インビザライン治療が計画どおりに進まないと、費用が追加で必要になることがあります。

インビザラインで費用が追加されるケースは、以下のとおりです。

マウスピースを紛失した場合

インビザラインのマウスピースを紛失した場合には、再作製のための追加費用がかかります。追加費用は、1枚あたり10,000円程度です。

食事や歯磨きのときにマウスピースを外すことができますが、適切に保管をしないと紛失する可能性があります。マウスピースを外したときには、専用のマウスピースに保管しましょう。

治療期間が延長になった場合

計画どおりに歯が動いていないと治療期間が延長になることがあります。治療期間が延長になると歯科医院を受診する回数が増え、その都度調整料がかかるのです。

計画どおりに歯が動かない原因には、マウスピースの装着時間が短いことや、マウスピースの交換時期を間違えたことなどが挙げられます。計画どおりに治療を終えられるよう、また治療期間延長による追加費用の発生を避けるためにも、マウスピースの装着時間と交換時期はしっかり守りましょう。

インビザラインと保険適用について

インビザラインは、基本的に保険適用の対象になりません。矯正治療は病気を治すための最低限の治療にあたらないためです。自費治療のため、通常の虫歯治療などの金額に比べて高額になります。

一部例外として、骨形成不全などの先天的な病気により、顎骨に変形などがみられる場合には保険が適用されるケースもあるため、詳しくは歯科医院に確認しましょう。

インビザラインの費用を安くする方法

インビザラインの費用を安くする方法はあるのでしょうか。

インビザラインの費用を安くするためのポイントを、以下に詳しく解説します。

部分矯正を検討する

部分矯正にすることで費用を安く抑えることができるでしょう。

インビザラインには全体矯正と部分矯正があります。全体矯正に比べて部分矯正のほうが費用は安いです。前歯などの一部分のみを矯正したい場合には、部分矯正にするとよいでしょう。

医療費控除を活用する

医療費控除とは、1月1日〜12月31日までの医療費が一定の金額を超えた場合に、控除を受けられる制度です。医療費が一定の金額を超える場合には確定申告で申請しましょう。

ただし、医療費控除の対象になるのは、歯科医師が治療が必要であると判断した場合のみです。審美目的の矯正の場合は対象となりません。医療費控除の対象になるかは、歯科医師に確認しましょう。

マウスピースの装着時間・交換時期を守る

マウスピースの装着時間・交換時期は守りましょう。

前述のとおり、マウスピースの装着時間・交換時期を守らないと計画どおりに歯が動かず治療期間が延長になり、結果として歯科医院を受診するたびに調整料などの追加費用が発生します。

計画どおりに治療を終えるためにも、マウスピースは1日20〜22時間以上装着し、決められたタイミングで新しいマウスピースに交換しましょう。

歯とマウスピースのケアをしっかり行う

インビザライン治療中に虫歯・歯周病になると、治療費がかかります。虫歯・歯周病を予防し、余計な治療費を発生させないためにも、歯とマウスピースのケアをしっかり行いましょう。

インビザラインはマウスピースを外して歯磨きができるため、ほかの治療法に比べて虫歯・歯周病になるリスクは低いといわれています。

しかし、マウスピースのお手入れを怠るとマウスピースに付着した細菌によって虫歯や歯周病になる可能性があるのです。虫歯や歯周病が進行し、治療を中断しなければならず、結果としてインビザラインの治療期間が延長になるケースもあるでしょう。

虫歯・歯周病の治療にかかる費用や、インビザライン治療が延長になることによる費用の発生を避けるためにも、歯とマウスピースのケアをしっかりと行いましょう。

まとめ

今回は、インビザラインの費用について詳しく解説しました。

費用の内訳は歯科医院ごとに異なるため、治療開始前にしっかりと確認しましょう。インビザラインの費用自体を安くすることは難しいですが、余計な費用がかからないようにすることはできます。

計画どおりに治療が進まないと費用がかさんでしまうため、マウスピースの装着時間・交換時期を守り、何かトラブルがあった際には、必ず早めに歯科医院を受診しましょう。

インビザラインを検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

詳しく読む →

静かにあなたを蝕むサイレントキラー「歯周病」

歯周病とは歯を支える骨が溶けてしまう病気です。そればかりでなく、全身の重大な病気を悪化させるリスクもあるのです。痛みがないため自覚症状がなく、静かな殺し屋、サイレントキラーと呼ばれているんです。歯周病の怖さについて知っていただきたいと思います。

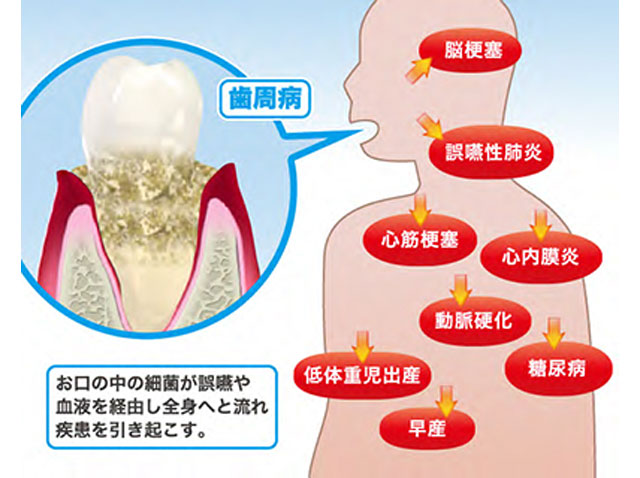

血液にはいって全身をめぐる歯周病菌は、高血圧・脳梗塞・心筋梗塞といった命にかかわる病気を招くリスクを3~4倍も高めます。糖尿病にも関係があります。肺炎の原因になり、妊婦さんのお腹の赤ちゃんに悪い影響を与えます。アルツハイマー型認知症の原因となったり症状の悪化を招いたりもします。関節リウマチ、骨粗鬆症にも影響があります。歯を失って食事をとりにくくなるといったことだけではないのです。

■肺炎(誤嚥性肺炎)

歯周病菌は、食べ物や唾液が誤って気管にはいってしまったときに気管支から肺にたどり着くことがあります。肺にたどりついた歯周病菌は誤嚥性肺炎を起こします。肺炎は日本人の死因の第3位ですが、多くは75歳以上のご高齢者で、主な原因は「誤嚥性肺炎」と考えられています。ご高齢者は口腔内の衛生状態を保ちつことがむずかしく、飲み込む力が弱くなっているので、誤嚥を起こしやすいのです。ご高齢者が一度、誤嚥性肺炎を起こすと、余命にも影響をおよぼします。大切な家族の残された時間が短くなってしまうのです。

呼吸器から歯周病菌などのお口の中の細菌が検出されることから、誤嚥性肺炎は歯周病と関連があると考えられています。歯周病の治療やお口のケアが誤謬性肺炎の予防に有効であるということがわかっています。

誤嚥性肺炎を予防するには、嚥下する力をトレーニングしたり、食べ物や飲み物に工夫して飲み込みやすくしたり、飲み込む機能をサポートすることを考えます。また一方で、口腔ケアにより、お口の中を清潔に保つことで、肺炎の原因となる菌をとりのぞいていくことが大切なんです。

■糖尿病

糖尿病は、すい臓から分泌されるインスリンというホルモンの働きが弱くなったり、十分に分泌されなくなったりすることで血糖値が高くなる病気です。 糖尿病が進行すると、高血糖が続くことで多くの合併症を引き起します。血液中のブドウ糖が血管や神経に悪影響を及ぼし、網膜症、腎症、神経障害といった三大合併症に加え、脳梗塞や心筋梗塞などの生命にかかわる病気を招きやすくなります。

歯周病は以前から、糖尿病の合併症の一つと言われてきました。糖尿病の人が歯周病にかかっていると、歯周病菌によってつくられた炎症性物質が血液中のインスリンの働きを低下させるため、血糖値が下がりにくくなります。糖尿病の人はそうでない人に比べて歯肉炎や歯周炎にかかっている人が多いということは、複数の調査報告から明らかになっています。

それだけでなく糖尿病と歯周病は相互に影響し合う関係にあります。糖尿病の人は歯周病が悪化し、歯周病になると糖尿病の症状が悪化するのです。つまり、歯周病と糖尿病は、相互に悪影響を及ぼしあっているようなんです。歯ぐきの炎症が進むと炎症性物質が体内に侵入し、インスリンの働きが弱まり、血糖コントロールが悪化します。一方、糖尿病で免疫力が弱まると、歯周病は進行してしまうんです。

歯周病治療で血糖コントロール

ということは、歯周病の治療をすると糖尿病によい影響があるのではないでしょうか? そのとおり、国内外の臨床報告で、歯肉の炎症をコントロールしていくことにより、インスリン抵抗性が改善され、血糖コントロールも改善する研究成果が発表されています。

歯周病の治療は血糖コントロールに有効なんです。患者さんご自身のセルフケアによりププラークコントロールをしっかり行い、歯科で、専用の器具を使い炎症の原因となっている歯石を確実にとりぞくスケーリングを行うことで、血糖値にも変化があらわれるのです。ただ、血糖値の低下がみられない場合もあり、今後の研究成果が待たれています。

■狭心症・心筋梗塞

歯周病菌が血管にはいりこむと、炎症を引き起こす物質などが集まりお粥状(アテローム)になります。さらに進むとかたまってプラークとなり血管の壁にこびりつきます。プラークが血管の壁にこびりつくと、心臓に血液を送る血管が狭くなったり(狭心症)、血栓ができてつまったりします(心筋梗塞)。これが、歯周病菌の引き起こす血管の病気です。冠動脈がふさがってしまうことで、死に至ることもある危険な状態を引き起こすんです。

引き金は動脈硬化

狭心症・心筋梗塞の引き金になるのが「動脈硬化」です。この動脈硬化を起こした血管の内壁から、歯周病菌が見つかっているのです。脳梗塞も歯周病と関連する可能性が高いと考えられています。

■アルツハイマー型認知症

認知症の中でも最も多いのが「アルツハイマー型認知症」です。アルツハイマー型認知症は本来なら分解されて排出されるべき、「アミロイドβ」というたんぱく質が脳に蓄積されてしまい、脳の情報伝達が悪くなり、機能の低下を起こしているものです。近年の研究で歯周病菌がアミロイドβの生成・蓄積を促進させることがわかりました。なんと、歯周病菌が、アルツハイマー型認知症を重症化させてしまうのです。2019年に九州大学が発表したこの報告は、非常なおどろきをもって迎えられました。

アルツハイマー型認知症の予防に口腔ケアはとても重要です。年をとってもいきいきと過ごせるように、できることはあるんです。歯周病を重大な病気として認識し、予防していきましょう。

■早産・低体重児出産

歯周病はお腹の赤ちゃんに影響を与えます。妊婦さんが歯周病にかかっていると、歯周病菌や炎症性物質が血液中に入り、出産のときに必要な子宮を収縮させるホルモンなどに影響を与えるため、早産のリスクが高くなります。また妊婦さんの羊水から歯周病菌が検出されたことが報告されており、妊娠中の歯周病は赤ちゃんの発育不全を招く可能性があるとされています。

妊娠中のお口のケア

妊娠期はつわりで歯みがきが十分できなくなるため、歯周病のリスクが高まる時期です。気分がよいときに歯みがきするなど、できる範囲でお口のケアをしましょう。つわりがおさまり、安定期にはいったら歯科検診を。妊娠中でも使用できるお薬や、痛み止め、抗生物質もあります。局所麻酔も通常量の使用なら赤ちゃんに影響はありません。治療が必要な場合はこのときにしておきましょう。

■歯周病と骨粗鬆症

骨粗鬆症は、全身の骨強度が低下し、骨がもろくなって骨折しやすくなる病気です。患者さまの約90%が女性です。骨代謝にかかわるホルモンのエストロゲン分泌が低下して発症するのが、閉経後骨粗鬆症で、閉経による卵巣機能が低下することで起こりやすくなります。

このエストロゲンの欠乏が、歯周病が進行しやすい原因となってしまうんです。エストロゲンの分泌が少なくなると、全身の骨がもろくなるとともに、歯を支える歯槽骨ももろくなります。また、歯周ポケット内では、炎症を引き起こす物質が作られ、歯周炎の進行が加速されると考えられています。閉経後の女性は、エストロゲンの減少により、歯周病にかかりやすく進行しやすい状態にあるわけなんです。

このように、歯周病は多くの全身の重大な病気に関わっています。20歳以上の約8割の方が歯周病になっていると言われています。重症化しないためにまずセルフケアをしっかり行いましょう。そして、歯科医院での定期的な検診を強くおすすめいたします。木更津きらら歯科でお待ちしています。

詳しく読む →

インプラント治療は痛いのか?痛みがあるときの対処法も解説!

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

インプラントに魅力を感じていても、麻酔を伴う外科手術が必要になるため「痛いのは怖い」「どんなときに痛いの?」と不安に思う方もいるでしょう。

インプラントは局所麻酔を行って進める治療なので、基本的に治療中に痛いと感じることはありません。治療後の痛みも、痛み止めで対処できることが多いのでご安心ください。

今回は、インプラント治療は痛いのかどうかを解説します。インプラント治療の痛みについて不安がある方は、ぜひ参考にしてください。

インプラント治療は痛いのか?

インプラント治療では、顎の骨にインプラント体(人工歯根)を埋め込む手術を行います。外科手術なので麻酔が必要になりますが、虫歯治療や親知らずの抜歯のように、局所麻酔で対応可能です。

そのため、インプラントの治療中に痛いと感じることは基本的にありません。

ただし、歯茎や顎の骨の中を通る血管には痛覚があります。外科手術中は痛いと感じなくても、治療後に痛いと感じることはあるかもしれません。また、全身麻酔ではないので、治療中の音が聞こえる、顎の骨に振動を感じるなど、違和感や恐怖を覚えることはあるでしょう。

痛みには個人差があるので、痛みに弱い場合は事前に担当する医師に相談するとよいでしょう。

インプラント治療中のどのようなときに痛いと感じる?

インプラントの埋入手術は、麻酔が必要な外科手術です。治療中や手術直後など、痛いと感じるタイミングがあります。

インプラント治療において痛いと感じるタイミングは、以下のとおりです。

麻酔

インプラント埋入手術では、表面麻酔を塗布してから局所麻酔を打ちます。表面麻酔を歯茎に塗布することで、注射針による刺激を緩和させるのです。

表面麻酔が効くまでには少し時間がかかります。麻酔が効くのを待つ時間が短すぎる場合や、痛みに敏感な場合、局所麻酔の際に生じるチクっとした刺激を痛いと感じるかもしれません。

局所麻酔が効くと解消されるので、痛いと感じたら我慢せずに歯科医師に伝えましょう。

埋入手術

インプラント埋入手術では基本的に麻酔を使用するため、治療中に痛いと感じることはないといえます。

しかし、麻酔の効き方には個人差があります。治療中に麻酔が切れて、痛いと感じることがあるかもしれません。麻酔の効きが悪い場合、使用する量を増やして対応します。

今まで虫歯治療や親知らずの抜歯などで麻酔があまり効かなかった経験がある方は、事前に担当する歯科医師に相談しましょう。

抜糸

インプラントの埋入手術後や二次手術の約1週間後、傷の治りを確認して抜糸します。抜糸の際は基本的に麻酔をしないので、糸が引っ張られる刺激や傷跡に触れられる刺激を痛いと感じる場合があります。

抜糸するまでの間は、歯ブラシや食べ物などが糸に当って痛いと感じることがあるでしょう。

埋入手術直後

インプラント治療では顎の骨にインプラント体を埋め込むので、治療後1〜2週間は腫れる・痛む症状が出ることがあります。特に、埋入手術後2〜3日は、出血や痛みが出やすいでしょう。

埋入手術後の腫れや出血、痛みは、1〜2週間程度で自然と落ち着きます。また、処方された痛み止めで対処できることが多いです。

インプラント治療中に痛いと感じたら

インプラント治療は外科治療が必要ですが、麻酔をしているため手術中に痛いと感じることは少ないでしょう。

しかし、手術直後や術後1〜2週間ほどは、痛いと感じることがあるかもしれません。インプラント治療中に痛いと感じたときの対処法は、以下のとおりです。

痛み止めを飲む

インプラント治療中に痛いと感じても、痛み止めで対処できることが多いです。

服用する痛み止めは、病院で処方されたものでも市販のものでも問題ありません。インプラント治療中に痛いと感じたら、まずは処方された痛み止めを服用しましょう。

また、痛み止めと一緒に抗生剤も処方されることが多いです。正しく服用することで、傷の炎症を抑える・痛みや腫れを緩和するなどの効果を期待できるでしょう。

そのため、必ず医師の指示を守って正しく服用してください。

冷やす

インプラントの埋入直後は腫れや痛みが出やすいため、痛み止めを飲んでも痛いと感じることがあるかもしれません。痛み止めを飲んでも痛いと感じる場合、患部を優しく冷やしましょう。

直接氷や保冷材を頬に当てるなど、冷やしすぎると強い痛みが出る場合があります。また、インプラントと顎の骨の結合を阻害する場合もあるので注意してください。

布で包んだ氷や保冷材、保冷シート、濡れタオルで冷やすなど、冷やしすぎないようにしましょう。

食事に気を付ける

インプラント埋入手術は麻酔を使用するため、麻酔が切れるまでは食事を控えてください。麻酔が効いた状態で食事をすると、舌や頬を噛む・火傷するなど、怪我の原因になるかもしれません。インプラント手術前に食事を終わらせる、術後は常温か冷たい飲み物を飲むなど、工夫する必要があるでしょう。

インプラント埋入後は、インプラントと顎の骨の結合を待つ大切な期間です。インプラント部分で硬いものを噛むと、インプラントのズレや出血、腫れ、痛みを招く可能性があります。

そのため、インプラントの手術後1週間ほどは、やわらかいものを選んで食べましょう。飲酒すると傷の治りが悪くなるため、お酒も控えてください。

禁煙する

インプラント治療前に説明されることが多いですが、タバコには傷の治りを阻害する成分が含まれています。喫煙する方は、インプラント治療中に腫れる・痛むなどの症状が出やすいといえます。

また、インプラントと顎の骨の結合を阻害しやすいため、術後1週間程度は禁煙しましょう。タバコは免疫力を低下させるため、歯周病やインプラント周囲炎になりやすいといわれています。

インプラント周囲炎になると治療がうまく進まない場合が多いです。治療がうまく進んでも、インプラントが長持ちしない可能性が高いです。

そのため、インプラントの手術直後だけでなく、継続的に禁煙したほうがよいでしょう。

安静にする

運動や入浴で血行がよくなると、治療箇所が出血しやすくなり、痛いと感じるかもしれません。インプラントの治療中の痛みを避けるには、術後はできるだけ安静にすることが大切です。

特に、術後2〜3日は入浴を控え、軽くシャワーを浴びる程度にしましょう。

お口の中を清潔にする

お口の中に磨き残しが多いと細菌が繫殖しやすくなり、腫れることで痛いと感じるでしょう。インプラントの治療中はできるだけお口の中を清潔に保ってください。

しかし、インプラントの埋入直後は、治療部位に歯ブラシが当たると傷口が開くなどのトラブルにつながる可能性があります。出血する、糸が取れるなど、治癒を妨げる可能性もあります。

抜糸するまでの間は、治療箇所の歯磨きは避けてください。治療部位以外は丁寧に歯磨きし、治療部位はうがい薬で清潔に保ちましょう。

インプラント治療中の痛みが続く場合は

インプラント埋入手術後に痛いと感じても、1〜2週間で自然と落ち着くことが多いです。

しかし、いつまで経っても痛いと感じる場合や、痛み止めが効かないほど痛い場合、トラブルが起きている可能性があります。

歯科医院を受診するべき状態は、以下のとおりです。

- 痛み止めを飲んでも痛みが治まらない

- 手術後2週間以上経っても激しく痛む

- 出血が止まらない

- しびれや鼻血などの症状がある

通常、インプラント治療中に痛いと感じても、痛み止めで対処できます。痛み止めで対処できないほど痛いと感じる場合、痛み止めが合っていない可能性があります。痛み止めの種類を変えてもらえるので、我慢せずに歯科医院を受診しましょう。

1〜2週間経っても痛い、激しく痛むようになったなどの場合、何らかのトラブルが起きている可能性があります。術後2〜3日以内で止血することが多いですが、出血がなかなか止まらない場合も、何らかのトラブルが起きているかもしれません。

痛みが続く・悪化する、出血が止まらない場合は、なるべく早く歯科医院を受診しましょう。

出血や腫れ、痛み以外に、しびれや鼻血などの症状がある場合は特に注意が必要です。下顎の治療の場合、下顎には大きな神経が通っているため、インプラントの埋入のトラブルによって唇や舌などにしびれが出る場合があります。

上顎の治療の場合、上顎洞という鼻の横にある空間にインプラントが迷入したことにより、鼻血が出る場合があるのです。

しびれや鼻血などの症状が続く場合も、歯科医院を受診してください。

まとめ

インプラント治療は外科手術が必要ですが、局所麻酔で対処できるため手術中に痛いと感じることは基本的にはありません。

ただし、麻酔の際や抜糸時、手術直後などは痛いと感じることがあります。特に、埋入手術後2〜3日は、出血や痛みが出やすいです。1〜2週間程度で自然と落ち着くことが多いので安心してください。

インプラント治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

詳しく読む →

あなどらないで!口臭には重大な意味があります

歯医者はむし歯をなおすだけではありません。お口のトラブル全般が、歯医者の診療の範囲です。口臭もそのひとつです。歯や歯ぐきの治療で症状が改善することもありますし、内科や他の診療科の診察が必要な場合にはその入口になります。お口の中で起きていることで心配事がありましたら、まず歯医者を頼りにしていただけたらと思います。

■口臭のお話です

自然なお口の匂いは誰にでもあります。それが他人に届くほど強かったり、不快に感じるような臭いだったりしたら、なにか原因があるのかもしれません。きちんと治療して、さわやかな息をとりもどしましょう。

■口臭の原因

では口臭の原因としてはどんなものがあるのでしょうか。

歯周病

一番可能性が高いのは歯周病です。歯周病による口臭は、ドブくさかったり生ごみのような臭いで、まわりの人から嫌がられるくらい強烈です。歯周病と口臭は非常に強い関係があります。口臭の原因となるのは揮発性硫黄化合物、硫化水素やメチルメルカプタン。歯周病の原因菌は、硫化水素よりさらに悪臭のするメチルメルカプタンを大量に発生させるんです。

歯周病の特徴は歯周ポケットが深くなること。歯と歯ぐきが健康的に密着しておらず、すきまができた状態を歯周ポケットと言いますが、そこが細菌の住処となってしまうのです。歯周病菌のほとんどは嫌気性菌といって、酸素が少ない場所で増殖するのです。歯周ポケットが深いと歯周病菌が繁殖して、歯肉は破壊され、ますます歯周病は進行します。

お口の中の細菌が口臭の原因となる

歯や歯ぐきの周りにこびりついたプラークも、口臭の原因となる細菌の住処となっています。清潔にお手入れされていない入れ歯や、時間のたった金属の詰め物や被せものも口臭の原因となります。

身体の病気に起因する口臭

- 消化不良

消化不良は、食べたものが胃や腸で停滞している状態です。この停滞した食べ物が異常発酵することで、口臭は腐ったような臭いがします。 - 肝機能低下

肝機能が低下していると、毒素が分解されないためにアンモニア臭がします。 - 糖尿病

糖尿病は、甘酸っぱい臭いが特徴です。アセトン臭といいます。 - 鼻、のど、呼吸器

鼻やのど、呼吸器の病気が口臭の原因となることもあります。

お口の中に原因が認められず、独特の口臭から体の病気が疑われる場合には、速やかに専門の医療機関をご紹介します。口臭をガス分析して原因を特定できるお近くの医科をご紹介することもできます。

飲食物、嗜好品に起因する口臭

お酒や、ニンニク、タバコなど、飲み物や食べ物、嗜好品のうち匂いが残るタイプは、口臭として感じられることもあります。こちらは、時間の経過とともに次第に治まっていきます。また、歯磨きや口臭ケアグッズの使用で軽減できます。

自然な口臭

人間身体の生理として、自然に生じる口臭もあります。起床時や、空腹なとき、緊張したときなどに、口臭が強くなったと感じることはありませんか? これは誰にでも起こる生理的な自然な口臭です。こちらは時間の経過や状況の改善によって治まります。

口臭と一言で言っても、こんなにいろんな原因があるんですよ。自然な口臭を必要以上に気に病む必要はありません。コロナ禍においてマスク生活が定着したせいで、自分の口臭が気になり始めた方もいらっしゃったようです。しかし、不快なほどの口臭がありましたら、思い切ってご来院いただくことをおすすめします。

■口臭を自分でチェック!

では気になる口臭を自分でチェックしてみましょう。

- 舌苔でチェック

舌苔(ぜったい)は舌の表面の角質がたまったものです。舌の白くなっている部分(舌苔)を、舌ブラシや綿棒で優しく擦り取り、その匂いをかいでみてください。 - 歯間の匂いをチェック

デンタルフロスや歯間ブラシで歯間をおそうじしたあと、、そのにおいをかいでみてください。 - 息をチェック

ビニール袋やコップに息を吹き込み、蓋をします。10秒ほど普通に呼吸をしてから、ビニール袋・コップの中のにおいをかいでみてください。 - 口臭チェッカーやアプリでチェック

市販の口臭チェッカーもあります。ヘルス用品のメーカーなどが販売しています。歯みがきのライオン株式会社は、自分で撮影した舌の写真から舌の状態を解析し、その時の口臭リスクを知らせてくれるアプリを公開しています。

https://nonio-mr.jp

■歯科医院で行う口臭治療・口臭予防

口臭はむし歯や歯周病など、重大な病気につながるサインでもあるのです。口臭は原因を治療し、正しいセルフケアで改善できます。ご自身の健康のため、気持ちのいいコミュニケーションのために、放置しないできちんと治療しましょう。

歯科で行う口臭治療は、むし歯予防、歯周病治療や予防の考え方と同様のものになります。むし歯の原因となるプラークや、そこに巣くった歯周病菌が口臭の原因となるのです。プラークを除去し、歯肉がひきしまってプラークがつきにくくなることで、口臭の元となるメチルメルカプタンの発生を抑制することができます。

「PMTC」(Professional Mechanical Tooth Cleaning)

まずはプロによる歯のお掃除「PMTC」(Professional Mechanical Tooth Cleaning)をお勧めします。歯科衛生士が、専用の機器を使って歯ブラシの届かない歯周ポケットの中まできれいにクリーニングします。歯周病予防であると同時に、口臭の改善にもつながります。定期的にPMTCを行うことで、歯肉がひきしまりプラークや歯石がつきにくくなります。

効果のあるセルフケアをお伝えします

歯周病予防と同じ考え方で口臭予防にも役立ちます。歯並びは人によって異なります。プラークや歯石はつきやすいところに歯ブラシが届いているか、ごいっしょに確認しましょう。食べかすがきちんととりのぞかれることが、口臭予防にもつながるのです。

お口の中のメインテナンス

むし歯を治療したところや、入れ歯をきちんとメインテナンスすることも大切です。金属の詰め物や被せものは、時がたつにつれずれたり破損したりします。そこにプラークがたまりやすいのです。セラミック素材なら細菌がつきにくくおすすめです。また入れ歯も毎日洗って清潔な状態で使用しましょう。お手入れについてお伝えし、必要に応じて調整、修理や作り変えを提案させていただくこともできます。

■ふだんから心掛ける口臭対策

歯みがきや歯間ブラシ、デンタルフロスを使って起床後、食後、就寝前に丁寧にケアをしてあげてください。起床したときにはお口の中は細菌が繁殖している状態です。眠っているときは、自浄作用のある唾液の分泌量が低下するからです。朝起きたとき口臭を強く感じるのはそのためです。起床したときに感じる口臭は、起床してすぐのセルフケアで軽減できます。マウスウォッシュや舌ブラシも効果があります。

また口の中が乾くと細菌が繁殖しやすくなります。しっかりと噛んで唾液の分泌をうながしてあげること、こまめに水分補給をしてお口の中がさわやかにうるおっている状態をおぼえてください。

口臭は、コミュニケーションに支障をきたすだけでなく、歯周病という重大なお口の病気のサインです。またお口以外のからだの病気に起因する場合は、その可能性がある場合も必要な診療を受けられる診療科をご紹介します。痛みがないから・・・ マスクをしているから・・・ 口臭グッズを使っているから・・・ そんなふうに目をそらさずに、ちゃんと治療を受けましょう!

詳しく読む →

ワイヤー矯正の種類とは?ブラケット・ワイヤーの種類も比較して解説

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

ワイヤー矯正にも種類があることをご存じでしょうか。「ワイヤー矯正に使われている装置の種類や特徴を知りたい」「何を基準にワイヤー矯正の装置を選べばいいかわからない」とお悩みの方もいるでしょう。

今回は、ワイヤー矯正の概要や種類、装置の選び方を解説します。ワイヤー矯正についての知識を深めれば、安心して治療を受けられるでしょう。ぜひ参考にしてください。

ワイヤー矯正とは?

ワイヤー矯正とは、ワイヤーで歯に圧力をかけて動かし、歯並びを整える治療法です。歯の表面にブラケットとよばれる器具を装着し、ブラケットにワイヤーを通して歯に力を加えます。

ブラケットとワイヤーにはいくつか種類があるため、歯の状態に合わせて適切なものを選びます。定期的に歯並びの状態を確認し、器具を調整しながら治療を進めるのです。

ワイヤー矯正の種類

ワイヤー矯正の種類は、以下のとおりです。

- 表側矯正(唇側矯正)

- 裏側矯正(舌側矯正)

- ハーフリンガル矯正

それぞれ解説します。

表側矯正(唇側矯正)

表側矯正とは、矯正器具を歯の表側(唇側)に装着する治療法です。最も一般的な治療法であり、歯列矯正といえば多くの方が表側矯正をイメージするでしょう。

食事や発語に大きな影響を与えず、違和感があっても1週間ほどで慣れる方が多いです。幅広い症例に対応できる治療法ですが、矯正器具が目立つため避けたいと思う方もいるかもしれません。

裏側矯正 (舌側矯正)

裏側矯正とは、矯正器具を歯の裏側に装着する治療法です。矯正器具が目立ちにくいため、自然な見た目を保てることが大きなメリットでしょう。

しかし、表側矯正よりも費用が高額な場合が多いです。歯の裏側に矯正器具を装着するので、話すときに舌がぶつかる、歯磨きが行き届かず虫歯の原因になるなどのデメリットがあります。

ハーフリンガル矯正

ハーフリンガル矯正とは、上の歯は表側に、下の歯は裏側に矯正器具を装着する治療法です。表側矯正と裏側矯正のメリット・デメリットを持ち合わせています。

表側矯正ほどワイヤーが目立たず、裏側矯正よりも安く治療できる方法です。ハイブリッド矯正やコンバインド矯正ともよばれます。

ブラケットの種類

ブラケットは、歯の表面に設置してワイヤーを通す矯正装置です。ブラケットには、主に以下5つの種類があります。

- メタルブラケット

- セラミックブラケット

- プラスチックブラケット

- ジルコニアブラケット

- セルフライゲーションブラケット

それぞれ解説します。

メタルブラケット

メタルブラケットとは、ブラケットのなかで最も一般的で安価なブラケットです。金属でできているため丈夫ですが、目立ちやすいです。見た目が気になる方には向いていないでしょう。

特に見た目を気にしない方であれば、最も安く確実に歯を移動できる装置です。

セラミックブラケット

セラミックブラケットは、セラミックで作られているブラケットです。天然歯に近い色や透明感があるため、装着していることが目立ちにくいでしょう。

汚れや変色にも強いため、ワイヤー矯正中も自然な見た目を保ちたい方に適しています。強度は、メタルブラケットよりもやや劣ります。

プラスチックブラケット

プラスチックブラケットは、プラスチックで作られている透明なブラケットです。メタルブラケットよりも目立ちにくいですが、強度はメタルブラケットよりも劣ります。

変色しやすい、装置に厚みがあるなどのデメリットがあるブラケットです。

ジルコニアブラケット

ジルコニアブラケットは、ジルコニアを使用して作られたブラケットです。非常に強度に優れていることが特徴でしょう。

ジルコニアは人工ダイヤモンドといわれており、ジュエリーにも用いられている素材です。表面が滑らかで汚れにくく、長期間きれいな状態を保てます。

ジルコニアブラケットは小さく作られますが、弱い力で歯を移動させられるため、治療中の痛みを軽減できるでしょう。

セルフライゲーションブラケット

セルフライゲーションブラケットは、クリップのような構造のブラケットです。通常、細い針金やゴムを使ってワイヤーをブラケットに固定しますが、ワイヤーをそのままブラケットに固定できます。

針金やゴムを使わず、直接ワイヤーをブラケットに固定できるため、ワイヤーとブラケットの摩擦が減ることが特徴です。痛みを軽減しながら、適切な矯正力を歯に加えられます。

治療期間の短縮にもつながりますが、追加料金が発生する歯科医院があります。

ワイヤーの種類

ワイヤーの種類は、以下のとおりです。

- 断面が丸いワイヤー

- 断面が四角いワイヤー

- 太いワイヤー

- 細いワイヤー

- ホワイトワイヤー

ワイヤー矯正では、ワイヤーを使い分けることで歯にかかる圧力を調整します。定期的に通院して歯の状態を確認し、ワイヤーを変えながら歯並びを調整するのです。

それぞれのワイヤーの特徴を、簡単に解説します。

断面が丸いワイヤー

断面が丸いワイヤーは、歯に適切な矯正力をかけられるワイヤーです。断面が丸いのである程度の摩擦が生まれ、弱い力で歯を動かす症例に向いています。

断面が四角いワイヤー

断面が四角いワイヤーは、しっかり歯に密着するため摩擦が少ないです。固定力が高いため、強い力で歯を動かす症例に向いています。

歯の角度調整にも適しているので、仕上げの段階で使用されることも多いです。

太いワイヤー

太いワイヤーは、歯に対して強い矯正力を加えられます。矯正治療を行ってある程度歯並びが整ったときに、最後の仕上げとして歯並びを固定させるために使用することが多いです。

細いワイヤー

細いワイヤーは、歯に対して弱い矯正力を加えられます。矯正治療を開始したばかりの時期など、乱れた歯並びを少しずつ動かして整えるときに役立ちます。

ホワイトワイヤー

ホワイトワイヤーとは、その名のとおり白色に加工されたワイヤーです。白いワイヤーを用いるので、目立たないことがメリットです。

ただし、白いコーティングが剥がれて銀色のワイヤーが見える可能性があります。

ワイヤー矯正の装置の選び方

上述したように、ワイヤー矯正の治療法や使用する装置には、それぞれメリット・デメリットがあります。特徴をよく比較して、ご自身に合った治療法を選択することが大切です。

また、金属アレルギーがある方は、アレルギーがあっても受けられる治療なのかを確認する必要があります。ワイヤー矯正で使用するブラケットやワイヤーには、金属が使われる場合があるからです。

金属アレルギーがあることを事前に歯科医師へ伝えて、体質にあった装置を選びましょう。

まとめ

今回は、ワイヤー矯正の種類や使用する装置の特徴について解説しました。

ワイヤー矯正には、表側矯正(唇側矯正)、裏側矯正(舌側矯正)、ハーフリンガル矯正の3つの種類があります。矯正装置を装着する位置によって分けられますが、目立ちにくい方法ほど高額になることが多いです。

また、裏側矯正を行うには特別な技術が必要なため、行っていない歯科医院もあります。ハーフリンガル矯正も同様です。裏側矯正を検討している方は、受診する予定の歯科医院に確認しましょう。

ブラケットやワイヤーにも、いくつか種類があります。治療法や装置には、それぞれメリット・デメリットがあります。本記事の内容を参考に比較する、歯科医師に相談するなどして、ご自身にとってベストな治療を選びましょう。

ワイヤー矯正を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

詳しく読む →

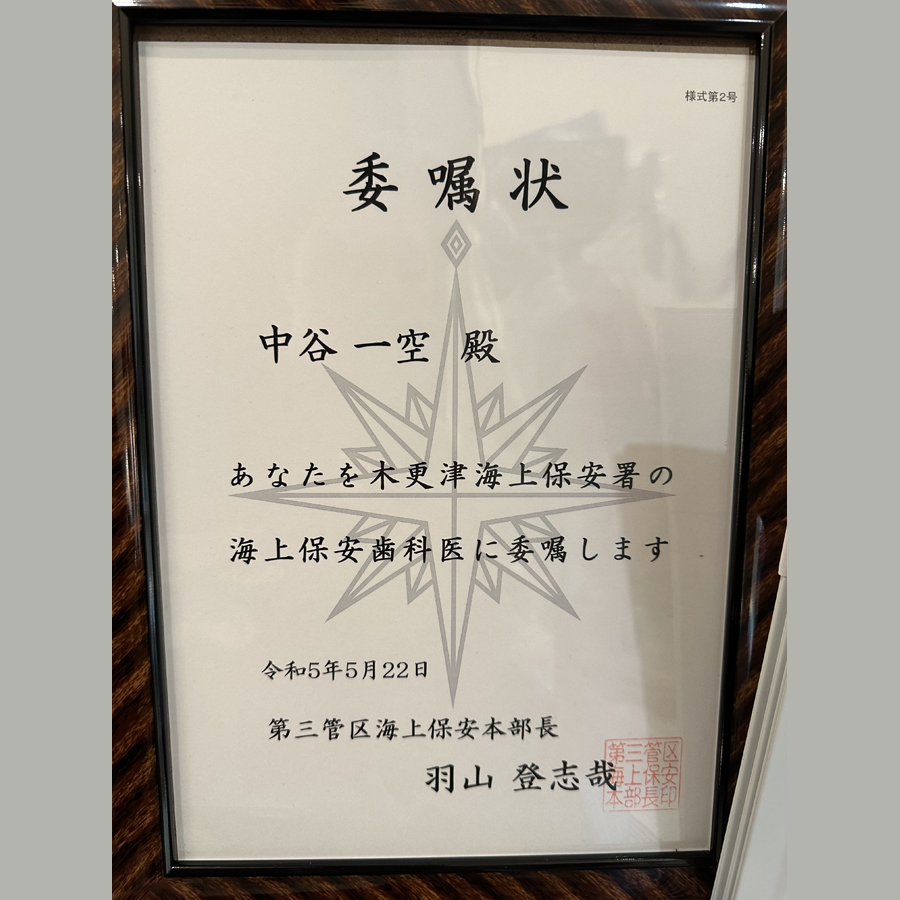

海上保安歯科医として尽力いたします

木更津きらら歯科の理事長中谷一空は、海上保安歯科医の委嘱を受けております。警察歯科医の委嘱と同様に、木更津海上保安署の要請があった場合に、海上で発見されたご遺体の身元確認に尽力します。

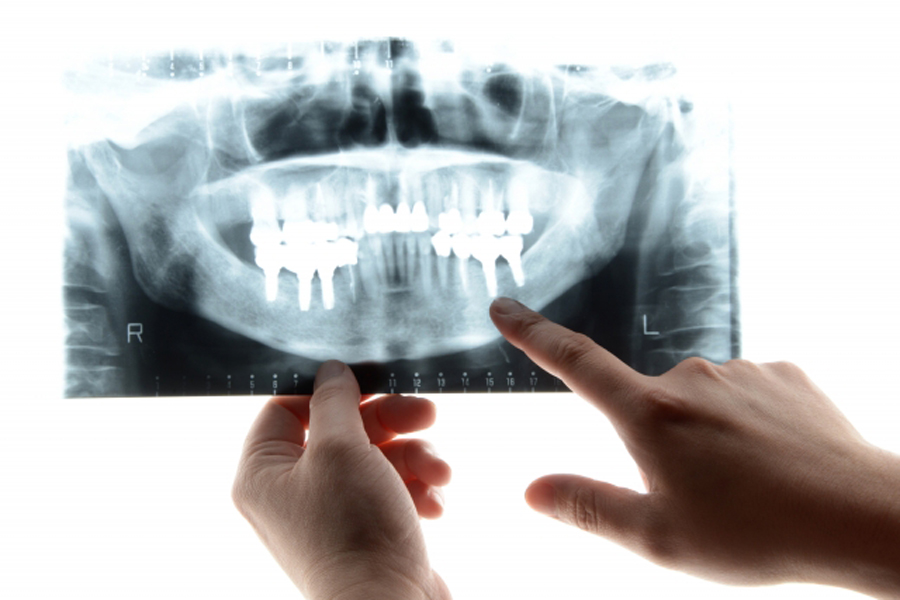

■歯でわかること

災害や殺人事件で亡くなられた方は、ご遺体の身元がわからないことがあります。独居のご高齢者の身元が不明なことも実は多いのです。ご家族がお顔を見たり、身体的特徴や指紋、DNA型、持っていた身分証明書などで身元を確認することができれば、警察歯科医や海上保安歯科医が出動することはありません。

歯科医師が、警察や、海の警察である海上保安署から依頼を受けて身元確認を行うのは、他のやり方では身元が特定できず、歯が残された手がかりであるときです。

歯には「人の情報」が多く含まれていて、歯の劣化やすり減り方から大体の年齢がわかるほか、さらに歯や顎の大きさから男女を推定することもできます。また歯は、人間のからだの中では、とても硬い組織で高温にも耐え、災害などの過酷な環境でも残っていることが多くあります。

■歯科医師の働き

歯は、乳歯の場合で20本、永久歯で親知らずを含めたら32本あります。歯の並びはおひとりおひとり違います。歯の治療データはかかりつけの歯科に保管されており、歯科医師は、ご遺体の歯のレポートから自分が治療した患者さまの手がかりを思い出せるかもしれません。歯科医師は自分が治療した患者さまの歯の状態をかなり詳しく覚えているものなのです。そういったことから、生前に受けられた歯の治療のデータと、ご遺体の歯のデータを比較して、高い確率でご本人にたどりつけると考えられています。

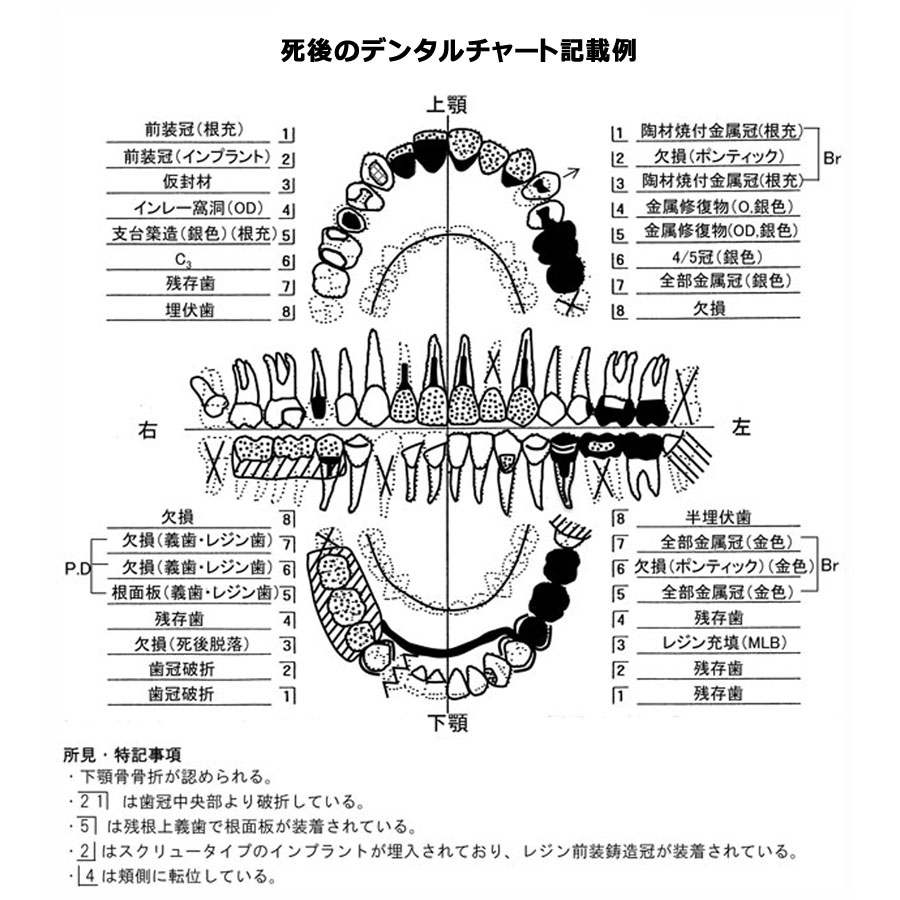

■歯の状態から身元を特定するまで

警察歯科医は、2つの場面で尽力します。最初は、ご遺体に接したときです。ご遺体に接した警察歯科医はまず、口を開けて歯の状態から歯型や治療の痕跡を確認します。携帯型のデジタルX線カメラを使用することもあります。警察歯科医はこうして得られた歯の情報をレポートにまとめます。このレポートには、推定年齢や性別、他の情報から確認できれば推定居住地などの情報も記載されます。

このレポートが、亡くなった方が生活されていたと思われる地域の歯科クリニックに配布されるのです。レポートを受け取った歯科クリニックでは、該当する治療をしたことがあったかどうか確認します。当院も鑑別の要請を受けることがあります。該当すると思われる患者さんのデータを見つけた歯科クリニックの院長は、治療カルテやレントゲン写真などを警察歯科医に提出します。

警察歯科医が尽力する2つめの場面はここからです。警察歯科医は、提出された生前の治療記録やレントゲン写真などの情報と、ご遺体の歯科所見を照合し、鑑定書を作成します。こうして身元不明のご遺体は、名前のあるひとりの方として特定されるのです。

現在、明らかになっているだけでも全国で年間約2,000件以上の歯牙鑑定が、警察から警察歯科医へ依頼されており、警察歯科医の役割が、益々重要になっています。警察歯科医は、亡くなられた方をお名前のあるひとりの人として送り出してあげるための役割を担っているのです。

詳しく読む →

インプラントができない人・向かない人とは?対応法も解説!

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

インプラントができない人・向かない人とは、未成年や喫煙者、持病がある方などです。また、骨量が不足している方も、事前に骨造成などの治療を行わない限り、治療の実現が難しい場合があります。

今回は、インプラントができない人・向かない人について、対応法も合わせて解説します。

インプラントとは?

インプラントとは、失った歯の代わりとして顎の骨に埋め込む人工歯根のことを指します。

インプラントは大きく3つのパーツから成り立っています。顎骨に埋め込む部分の「インプラント体」とインプラント体の上に取り付けられる土台部分の「アバットメント」、歯そのものに相当する「上部構造」です。

インプラント体はチタンやチタン合金で作られ、アバットメントにはチタンやジルコニアなどの材料が使用されます。上部構造には、レジンやセラミック、ハイブリッドセラミック、金合金などが使用されることが多いでしょう。

インプラントができない人・向かない人とは?

インプラントができない人・向かない人は、未成年や喫煙者、持病がある方などさまざまです。以下、インプラントができない人・向かない人について、原因も合わせて解説します。

骨量が不足している

インプラントの成功は「歯槽骨の質」に大きく左右されます。強固でしっかりとした歯槽骨がなければ、人工歯根の固定が難しくなるからです。脆い歯槽骨に人工歯根を埋め込むと、時間が経つとインプラントが抜けるリスクや、折れるリスクが高まるでしょう。

喫煙している

インプラント治療の成功の鍵は、人工歯根と顎の骨の強固な結合であり、この結合をサポートするためには「健全な血流」が不可欠です。

しかし、タバコの一酸化炭素は血流を阻害し、ニコチンは血管を収縮させる作用があるため、喫煙者はこの結合が難しくなるリスクが高まります。さらに、喫煙者は歯周病のリスクが高いとされています。これはインプラント治療後の安定性にも影響を及ぼすため、喫煙とインプラント治療の間には相性の悪さが指摘されているのです。

虫歯や歯周病がある

インプラント治療を検討する際「口内の健康状態」が非常に重要です。特に、虫歯や重度の歯周病が存在する場合、治療の成功率が低くなります。これは、虫歯や歯周病が口腔内感染の原因となり、インプラント手術時に顎の骨と人工歯根が適切に結合しづらくなるためです。

さらに、重度の歯周病を抱えたままインプラント治療を進行させると、歯周病菌の影響で「インプラント周囲炎」という病気を引き起こすリスクが高まります。

未成年である

インプラント治療は顎の骨に直接穴を開け、人工の歯を固定する治療方法です。

しかし、顎の骨が成長段階にある時期にインプラント治療を受けると、骨の成長によりインプラントの位置がずれる恐れや、インプラントの固定が不安定になる恐れがあります。人が成長する際、骨の成長速度やパターンには個人差があり、これを正確に予測することは歯科医師にとっても非常に困難です。

このような理由から、18歳以下または20歳未満の方に対してインプラント治療を控えるクリニックが多いのです。

糖尿病がある

糖尿病がある方は免疫力や体の抵抗力が低下する傾向があり、インプラント手術後の傷口の治癒が遅れるリスクが高まります。さらに、糖尿病がある方は歯周病を発症する可能性が高いため、インプラント治療を行うと「インプラント周囲炎」のリスクも高まるのです。

腎臓の病気がある

インプラント治療は外科的な手術を伴い、傷や出血が発生します。腎臓の病気がある方は、その体質から免疫力が低下しやすく、手術後の傷の回復も通常より遅れることが一般的です。そのため、腎臓の病気がある方にはインプラント治療は基本的に推奨されません。

特に、重度の腎疾患で人工透析を受けている方に対しては、インプラント治療を断っている歯科医院が多いでしょう。手術中に細菌が体内に侵入すると腎臓に移動するリスクがあり、腎臓の病気をもつ方は様は骨が脆くなりがちで、インプラントの固定が難しくなることも多いためです。

妊娠している

インプラントの治療過程では手術や投薬、レントゲン撮影などが行われます。そのため、母子の安全を最優先に考えると、妊娠中の治療は控えたほうがよいといえます。

また、妊娠期間中は、体調の変化やホルモンの影響で精神的に不安定になることもあります。インプラント治療によるストレスや不安が、お腹の中の赤ちゃんに悪影響を及ぼす可能性についても考慮しなければなりません。

麻酔を使用できない・避けたい

インプラント治療は手術を伴うため、麻酔の使用が不可欠です。 麻酔に対してアレルギーがある方や体質的な問題で使用できない方、注射の痛みなどの理由で麻酔を避けたい方は、インプラント治療は難しいといえるでしょう。

治療後の定期的な通院ができない

インプラントを長期的に使用するためには、治療後のメンテナンスが非常に重要です。 メンテナンスでは、インプラントの噛み合わせの状態や、周囲の組織に炎症が起きていないかなどを検査します。また、同時にクリーニングも行い、口腔内の健康を維持します。

インプラント周囲炎は早期発見が難しく、気付いたときには症状が進んでしまっていることが多いです。治療後の通院も含めて、インプラント治療の一部と考えるようにしましょう。

インプラントができない人・向かない人はどうしたらいい?

インプラントができない人・向かない人についてご紹介しましたが、それぞれ対処法が存在します。場合によっては、治療が受けられることもあるので参考にしてください。

骨造成・再生治療を行う

骨粗鬆症を治療している方にとって、骨密度を増やすためには時間と根気が必要です。

しかし、インプラント治療を希望する場合、骨再生治療を先に行うことで治療の道が開けることもあります。

骨再生治療には「GBR(骨組織誘導再生法)」という、特別な素材を使用して骨を再生させる方法や「ソケットリフト法」「サイナスリフト法」といった人工素材で骨の厚みを増やす方法など、さまざまなアプローチが存在します。歯槽骨の状態や患者様の具体的なニーズに応じて、適切な治療法を選択することが可能です。

骨の量や質に不安がある方は、骨再生治療を提供するクリニックを選ぶことでインプラント治療が現実的になるかもしれません。

禁煙する

喫煙者に対して、インプラント治療自体は可能です。

しかし、治療の成果や長期的な安全性を考えると、喫煙は大きなリスクになります。喫煙は、インプラントの安定性や結合の強さ、さらには長期的な結果に悪影響を及ぼすことが知られています。インプラント治療を真剣に考えるのであれば、一時的な禁煙ではなく、永遠の禁煙を決意することが必要です。

虫歯や歯周病を完治させる

虫歯や歯周病がある方は、インプラント治療前に完治させる必要があります。口腔内の炎症や感染を抑え、インプラントが安定して機能する土台を整えるためです。 重度の歯周病で骨が大量に失われている場合、インプラント治療の前に骨再生治療を検討することが必要です。

顎の成長が完了したことを確認してから治療を受ける

成長途中の骨にインプラントを設置すると、その後の骨の変化によりインプラントの位置や安定性が損なわれる恐れがあります。そのため、顎の成長が完了するまでの期間は、入れ歯やブリッジなどを使用するのが一般的です。 入れ歯は取り外し可能なので、骨の成長に影響を与えることなく、日常生活に支障をきたしません。骨の成長が完了したあとにインプラント治療を検討しましょう。

担当医と連携して血糖コントロールを行う

糖尿病の方がインプラント治療を検討している場合、まず担当医に相談が必要です。糖尿病の状態や血糖値のコントロール状況によっては、インプラント治療のリスクが高まる可能性があります。担当医に安全性を確認しましょう。

血糖値のコントロールが適切に行われており、担当医からインプラント治療に対する問題がないと判断を受けた場合、糖尿病の方でも治療を進めることができます。 ただし、定期検診や血糖値のチェックは欠かさないようにしましょう。

腎臓の病気がある方は、担当医に相談のうえ別の治療法も検討する

腎臓の病気がある方がインプラント治療を検討している場合、疾患の程度や現在の治療状況が大きく影響します。軽度の腎疾患で人工透析を受けていないケースであれば、インプラント治療の適応となる可能性も考えられるでしょう。

しかし、最も重要なのは担当医の意見に従うことです。治療を受ける前に、まずは担当医に相談しましょう。担当医の判断によって、インプラント治療が難しいという結果が出た場合には、その判断を尊重し、ほかの治療方法や選択肢を考慮しましょう。

出産後に体調が安定してから治療を受ける

妊娠中の方が歯を補う治療方法を受ける場合、入れ歯を用いて一時的に対応することが望ましいです。出産後の体調や日常生活が安定した際に、インプラント治療を検討しましょう。

特定の事情で妊娠中にインプラント治療が必要と判断される場合、安定期を過ぎた妊娠5か月頃にインプラント体の埋入手術を行います。産後までの期間を歯とインプラントの結合強化の待機期間とし、産後に人工歯の装着をする方法もあります。

しかし、妊娠中の治療は特別な理由がなければ避け、産後を待つことが賢明です。

歯科医師と相談して最適な麻酔の方法を考える

麻酔に対する不安や疑問がある方は、カウンセリングの際に、使用される麻酔の種類や方法について詳しく確認しておきましょう。インプラント治療では、主に「局所麻酔」と「静脈内鎮静法」という2つの麻酔方法が採用されます。局所麻酔は特定の部位のみを麻酔する方法で、静脈内鎮静法は点滴を用いて麻酔薬を体内に投与し、全身をリラックスさせる方法です。

注射時の痛みや不安を感じる方には、静脈内鎮静法がおすすめです。静脈内鎮静法を選択することで、治療中の不快感や緊張を和らげることができます。

可能な通院頻度を明確にして、歯科医師に相談する

インプラント治療は手術が完了したあとも、その後のメンテナンスが非常に重要です。

治療後の定期検診の頻度は、歯科医院や患者様の状態によって異なることが多いです。インプラント治療を検討する際は、事前に定期検診の頻度や内容について確認しておきましょう。通院の頻度や内容を把握したうえで、ご自身のライフスタイルや健康状態に合わせて通院が実現可能かを判断しましょう。

まとめ

インプラント治療は、失われた歯を人工の歯で補う治療方法として、近年非常に注目されています。

しかし、インプラント治療はすべての方に適しているわけではありません。糖尿病や腎疾患がある方、妊娠中の方など、インプラント治療ができない人・向かない人も存在します。適切なカウンセリングや予備的な治療を行うことで、インプラント治療を受けられる可能性があります。喫煙や骨の健康状態、歯周病の有無など、患者様の状態やライフスタイルに応じて治療のアプローチが異なるため、まずは信頼できる歯科医師を探しましょう。治療の成功のためには、患者様がご自身の健康状態を正しく理解し、治療の過程やリスクを把握することが重要です。

インプラント治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

詳しく読む →

出っ歯の悩みを解消!インビザラインでの治療法や費用を解説!

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

出っ歯が気になり、インビザラインでの矯正を考えている方は大勢いらっしゃいます。インビザラインはマウスピース矯正のブランドで、世界中で最も多く採用されています。

しかし、出っ歯の矯正を検討するにあたり「本当にインビザラインで出っ歯は治せるのか」「インビザラインで出っ歯を治すとどれくらいの期間が必要なのか」などの不安もあるでしょう。

今回は、インビザラインでの出っ歯の矯正について、治療の流れや必要な期間、費用などを解説します。出っ歯の矯正を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

出っ歯とは?

出っ歯とは、奥歯を噛み合わせたときに上顎や上の歯が前に飛び出ている状態です。日本人に多く見られる歯並びで、専門用語では上顎前突とよびます。

出っ歯だと「歯が出ているので横顔が気になる」「口を開けるのが恥ずかしい」と、コンプレックスに感じる方も少なくありません。また「唇を閉じるのが難しく、口呼吸になる」「転んだときに前歯を打ちやすい」「噛み合わせが悪く顎に負担がかかりやすい」「発音しにくい」など、支障をきたす場合もあります。

出っ歯は、見た目だけでなく、健康面から考えても矯正治療で噛み合わせを調節したほうがよい症例が多いです。

出っ歯になる原因とは?

出っ歯になる主な2つの原因は、以下のとおりです。

- 遺伝的な要因

- 後天的な要因

歯並びや顎の骨格は遺伝します。両親が出っ歯だと、こどもも出っ歯になる確率が高いでしょう。

しかし、遺伝的な要素だけでなく、後天的な要素も出っ歯に大きく関係します。たとえば「指しゃぶりする」「おしゃぶりする」「爪を噛む」「舌で前歯を押す」などの癖があると、少しずつ歯を動かしてしまい、出っ歯になります。

出っ歯を防止する観点から考えた場合、お子さまに何らかの癖があるなら、できるだけ早くやめる練習をしたほうがよいでしょう。

インビザラインで出っ歯は治療できる?

症例にもよりますが、インビザラインで出っ歯の矯正ができるケースは少なくありません。

これまで「マウスピースで出っ歯を治療するのは難しい」といわれてきたのは事実ですが、インビザラインは出っ歯を含む多くの症例に適応しています。以前に比べると、難しい症例でもインビザラインでの矯正が可能となってきました。

ただし、インビザラインで出っ歯を矯正するには、歯科医師のスキルや経験が大きく関係します。そのため、インビザラインの症例を多く手がけている経験豊富な歯科医師から治療を受けることが大切です。

以下、インビザラインで出っ歯の矯正をするにあたり、3つのポイントについて解説します。

出っ歯の3つのタイプとは?

出っ歯には、以下の3つのタイプがあります。

- 【歯並びの問題】上の前歯が傾斜しているタイプ

- 【骨格の問題】上顎が前にでているタイプ

- 【歯並びと骨格の問題】上顎と前歯の両方が前にでているタイプ

上の前歯が傾斜して出っ歯になっている場合は、インビザラインで治療できる可能性が高いでしょう。

また、インビザライン治療の際、必ずしも抜歯が必要とは限りません。上顎が前にでているタイプは、軽度であればインビザラインでの矯正ができる症例もあります。

インビザラインだけでの治療が難しい出っ歯とは?

歯並びの問題や骨格の問題が重度である場合は、インビザラインだけでの治療は難しいでしょう。その場合は、抜歯やほかの外科的手術が必要となることがあります。

歯並びや骨格の問題は、見た目だけでは判断できません。歯型を取り、レントゲン撮影を行い、精密検査のあとで診断します。また、歯科医師によっても診断が異なります。A歯科医院では「インビザラインの治療は難しい」と診断された場合でも、B歯科医院では「可能である」と診断されるケースもあるのです。

納得のいく矯正をするためには、セカンドオピニオンを聞くことも大切です。

インビザラインで出っ歯の矯正をするメリットとデメリットとは?

インビザラインで出っ歯の矯正をする場合、メリットとデメリットがあります。双方についてよく考えたうえで、治療を決定しましょう。

以下、インビザラインで出っ歯の矯正をするメリットとデメリットを解説します。

インビザラインで出っ歯の矯正をするメリットとは?

インビザラインで出っ歯の矯正をするメリットは、以下のとおりです。

- 目立ちにくい

- 取り外しが可能である

- 2〜3か月に1回の通院でよい

- 3Dシミュレーターをチェックして治療後のイメージができる

インビザラインは透明の薄いマウスピースを使用するため、ほとんど目立ちません。取り外しも可能で手入れもしやすく、2〜3か月に1回の通院でよいため、社会人の方や子育て中の方など、お忙しい方でも治療をしやすいメリットがあります。

また、シミュレーターで治療後のイメージをすることや経過観察することができるため、モチベーションも保ちやすいでしょう。

インビザラインで出っ歯の矯正をするデメリットとは?

一方、インビザラインで出っ歯の矯正をするデメリットは、以下のとおりです。

- 1日20~22時間以上、インビザラインを装着する必要がある

- インビザラインの装着を誤ると治療に影響がでる

- 奥歯の噛み合わせに影響がでることもある

- インビザラインのみでの治療が難しい症例もある

インビザラインは1日20~22時間以上、正しく装着する必要があります。装着時間が短い場合や装着方法を誤った場合、計画どおりの結果は得られません。

また、インビザラインを長期間装着することで、奥歯の噛み合わせに影響がでるリスクもあり、矯正後に奥歯の噛み合わせを調整する必要が生じることもあるでしょう。さらに、重度の出っ歯の場合は、インビザラインのみでの治療が難しいと診断される可能性もあります。

インビザラインで出っ歯を治療する流れ

インビザラインで出っ歯を治療する流れは、以下のとおりです。

①カウンセリング・検査

治療を開始する前に、カウンセリングを受けて精密検査を実施します。カウンセリングでは「歯科医師やスタッフの雰囲気はどうか」「メリットやデメリットをわかりやすく説明してくれるか」「質問にも丁寧に答えてくれるか」などを見極めましょう。

精密検査で得た顎や歯並びに関する詳しいデータをもとに、今後の治療方針を決定します。カウンセリングに納得いかない場合、ほかの歯科医院でセカンドオピニオンを聞くのもよいでしょう。

②外科的手術(必要な場合)

重度の出っ歯で、抜歯を含む外科的手術が必要な場合は、矯正前に治療します。また、虫歯や歯周病が見つかった場合も先に治療します。

外科的手術が終わり、経過が落ち着いてきたら矯正開始です。

③インビザラインの作製

採得した歯型をもとに、インビザラインの作製をします。インビザラインは、発注後約3週間でできあがるため、それまで待たなければなりません。

インビザラインが完成すると、いよいよ出っ歯の矯正がスタートします。

④インビザラインの装着開始

インビザラインの矯正方法は、以下のとおりです。

- 1日に20~22時間以上装着する

- 2週間に一度新しいマウスピースに変える

- 2〜3か月に一度、通院する

インビザライン治療では、できあがったインビザラインをまとめて受け取るため、装着する時間や交換する日付などをご自身で管理する必要があります。何度も歯科医院にする必要はなく、2〜3か月に1回のペースで通院し、計画どおりに歯が動いているかなどをチェックします。

⑤保定期間

矯正が終了すると、保定期間に入ります。保定期間内に行う主な内容は、以下のとおりです。

- リテーナーという保定装置を装着する

- 定期検診で歯並びをチェックする

リテーナーを装着し、後戻りを防ぎます。また、定期検診では歯並びの状態を確認します。正しく保定期間を過ごすことで、美しい歯並びをキープしやすくなるでしょう。

インビザラインでの出っ歯治療にかかる期間

インビザラインでの出っ歯の治療にかかる期間は、出っ歯の症状によって異なります。軽度の出っ歯であれば部分矯正が可能です。

しかし、中度~重度の出っ歯であれば、全体矯正が必要となる可能性が高いでしょう。部分矯正と全体矯正それぞれにかかる期間の目安は、以下のとおりです。

<部分矯正と全体矯正の期間の目安について>

| 矯正の種類 | 矯正期間 |

|---|---|

|

部分矯正 |

約1年未満 |

|

全体矯正 |

約2〜3年 |

矯正期間の目安については、カウンセリングと精密検査のときに歯科医師に確認してください。

インビザラインでの出っ歯治療にかかる費用

出っ歯の矯正の多くは自由診療のため、保険適用となりません。そのため、歯科医院によって費用設定が異なります。また、インビザラインでの出っ歯の治療にかかる費用は、部分矯正か全体矯正かによっても変わります。

部分矯正と全体矯正の費用の目安は、以下のとおりです。

<部分矯正と全体矯正の費用の目安について>

| 矯正の種類 | 矯正費用 |

|---|---|

|

部分矯正 |

約40〜50万円 |

|

全体矯正 |

約80〜130万円 |

そのほか、カウンセリング料、精密検査料、通院料、リテーナー装置代などが別途かかることも珍しくありません。

歯科医院によってはトータルフィー制度を採用しているところもあります。分かりやすい料金設定をしている歯科医院を選びましょう。予算オーバーで矯正を中断しないためにも、治療前に詳しい料金を確認することは重要です。

まとめ

出っ歯は、症状の度合いにもよりますが、インビザラインで矯正ができる可能性があります。

インビザラインは目立ちにくく、通院する頻度も高くないため、忙しい方でも出っ歯の治療が可能です。カウンセリングで不安なことや質問したいことがあれば、遠慮なく歯科医師に質問しましょう。

出っ歯の矯正は長期におよぶことも少なくありません。歯科医師と信頼関係を築き、安心して治療するためにも、歯科医師の矯正方針に納得したうえで治療を開始してください。

出っ歯の治療でインビザラインを検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

詳しく読む →

てごわい歯石を放置しないでください!

歯石の除去は歯周病治療の第一歩です。石のように固く、歯の周りにこびりついて歯みがきではとれない歯石は、虫歯・口臭などの原因ともなります。てごわい歯石をとりのぞいてお口の健康をとりもどしましょう。

■プラーク(歯垢)と歯石

私たちの口の中では、「脱灰」と「再石灰化」が繰り返されています。食事によって口腔内が酸性に傾き、歯の表面のエナメル質からカルシウムやリン酸を溶かしてしまう状態が「脱灰」、唾液の成分によって溶け出したカルシウムやリン酸が再び歯にもどって修復を行う働きが「再石灰化」です。

「脱灰」と「再石灰化」が正常に繰り返されていれば、歯の健康は保たれているんですね。

ところが、歯ブラシを上手に使い、歯間ブラシやデンタルフロスを効果的に利用しても、ふだんのセルフケアだけではどうしても少しづつ汚れがたまっていきます。

歯みがきで落としきれなかった食べかすが歯に付着していると、プラーク(歯垢)というネバネバした細菌の温床となり、唾液のカルシウムやミネラルなどの成分によって石のように固まってとれなくなります。プラークは、2日ほどで、歯みがきではとれない石のようなかたまりへと石灰化してしまうんです。これを歯石といいます。

この歯石が大問題なんです。

■歯石の弊害

では歯のまわりに歯石がついてしまうと、どんなよくないことが起こるのか見ていきましょう。

歯周病の原因となる

プラークは細菌の温床です。プラークが歯石になり、歯石があることでさらにプラークが溜まりやすくなります。プラークや歯石を放置していると、口腔内の衛生がどんどん悪くなってしまうのです。

歯石は歯周病の原因菌の住処となり、放置していると、歯周病の進行を誘発します。

こわい歯周病

歯周病が進行すると、歯肉がやせ、歯に動揺が起こるようになり、歯槽骨まで吸収され、重症になると歯が抜け落ちるという事態にまでなってしまいます。

また歯周病は、インスリンの働きを悪くさせ糖尿病を悪化させたり、早産や低体重児出産の原因ともなり、心筋梗塞や脳梗塞という血管の病気にも悪影響を与えます。アルツハイマー病の悪化の引き金となる可能性も報告されています。

歯石を放置しているということは、そんな怖い細菌が、お口の中にたくさん溜ってしまうということなんです。

歯周病はサイレントキラーと呼ばれ、初期の段階では痛みなどの自覚症状がありません。ですから歯石と関係あるのかピンとこないかもしれませんが、歯周病の治療は歯石の除去からはじまるのです。

口臭の原因となる

健康な歯の表面のエナメル質はつるつるしています。ところが歯石の表面はザラザラしているため、お口の中の細菌やプラークが付着しやすいのです。プラークは、発酵して口臭の元となるガスを発生させます。お口の中が、卵や玉ねぎの腐ったような不快な臭いがする、口臭が気になると思ったら、クリーニングが必要です。

頑固な汚れとなる

歯石やステイン、タバコのヤニといった頑固な汚れは、歯科医院で専用の道具を使ってクリーニングをしないと、取ることができません。 また歯みがきも、ご自身でされる口腔清掃だけではお口の中の隅々までしっかり行うことは難しく、歯と歯の間など、プラークが残りやすくなります。 特に歯並びが良くない方は要注意です。

■歯石の付きやすい場所

歯石のつきやすい場所というのがあるんですよ。歯みがきの際に意識してみてください。

下の前歯の後ろ側

ここ、鏡で見てもわかるので目立ちますよね。下の前歯の裏側には、唾液がでるところがあり、この場所に食べかすが変化したプラーク(歯垢)がついていると、唾液の成分で石灰化し、歯石となりやすいのです。歯医者さんでクリーニングした直後には歯に挟まっているようなものがなくすっきりさっぱりだったのに、しばらくたつと、「あれ、隙間がなくなっている・・・?」という経験はありませんか? それ、歯石がくっついているんですよ。

上の奥歯の表側

上の奥歯は、外側、表側のほうが歯石がつきやすいのです。唾液のでるところがここにあるんです。歯ブラシが届きにくく、磨き残して食べかすが残りやすいため、歯石ができる条件がそろってしまうのです。歯ブラシが歯の表面や歯と歯のすきま、歯と歯ぐきの境目にさわっているか、意識してみてください。

■白い歯石と黒い歯石

実は歯石にも異なる種類があり、歯石となってしまう仕組みも異なります。お口の中はとても複雑で繊細なんです。

白い歯石

歯ぐきより上の、目で見える場所にできた歯石は、唾液の成分によって石灰化しています。歯の表面のつるつるしたエナメル質の上に付着しており、比較的除去しやすいことが多いです。

黒い歯石

歯ぐきより下にできた歯石は、歯と歯ぐきのあいだから浸み出てくる歯肉溝浸出液の成分によって石灰化しています。歯肉溝浸出液は、歯と歯ぐきのあいだ、歯肉溝を清掃する働きを持っている、唾液とは異なる体液です。褐色や黒っぽい色をしており、歯ぐきの中にこびりついているため、除去するのが困難です。

■歯石のできやすい人

歯石にはできやすい人とできにくい人があります。いったいどういうことなんでしょうか?

歯石は、唾液に含まれているミネラル成分と歯垢が結びついて石灰化してできます。

食事でお口の中が酸性に傾き、歯の表面のカルシウムやリンが溶け出す脱灰がおきると、唾液に含まれるミネラル成分が修復してくれる再石灰化という作用が起きるのですが、この再石灰化を促す作用は、歯垢の石灰化も促進させてしまうのです。ということは、再石灰化がうまくいってむし歯の少ない人は、歯石もできやすいということになってしまうんです。

歯石のできやすい人には2つのことが考えられます。ひとつは体質的に、唾液がさらさらとしてアルカリ性に傾いている場合。むし歯になりにくい面もあります。もうひとつは、歯みがきがうまくいっておらず、歯垢がたまっている場合です。

逆に、唾液が酸性に傾いている方は石灰化がおきにくく、どちらかといえば歯石がつきにくい一方で、むし歯になりやすかったりもします。なかなかうまくいかないものですね。

歯石がたまりやすい方は、むし歯になりにくい反面、プラークがたまりやすく歯周病のリスクが高くなるということでもありますね。むし歯がなくても、歯科定期検診で定期的に歯のおそうじをして、歯石があればそれを除去するのはとても大切なことですよ。

■歯石の除去を何回かに分けて行う場合

歯医者で歯石をとるために何度も通わなくてはならなくなったことはありませんか? これは歯ぐきを守るために、保険診療上のルールで決められているのです。

歯石が多かったり、歯ぐきの中の深い所にまでついている場合、一度に除去しようとすると、歯ぐきに腫れや痛みが出てしまう可能性があります。そのため、数回に分けて行わなければならないというルールがあるのです。

歯ぐきより上の部分についている歯石とりは上の歯と下の歯で分けて行う、歯肉に覆われて外からは見えない場所の歯にこびりついた歯石をとりのぞくには、上下左右と6つのパーツにわけて、順番に行うといったように決められているのです。全ての歯石とりを一度で行うことはできません。

歯石がたくさんついてしまっているということは歯周病も進行しています。歯周病治療のために何度も通わなくてはならないのは、そういうわけなんです。

■歯石の予防

歯石を予防するためには、歯磨きをしっかり行うことが大切です。 歯ブラシで歯垢を除去することで、歯石が付きにくくなります。 また、歯磨きだけでなく、フロスや歯間ブラシを使って、歯と歯の間の汚れも取り除くようにしましょう。

こうして丁寧にセルフケアを行っていても、歯の汚れはどうしても蓄積していき歯石に変化していきます。歯石は毎日の歯みがきでは除去することはできず、新たにむし歯や歯周病を引き起こします。

3ヶ月に1回程度、定期検診でチェックをしましょう。歯石がついているとわかれば、歯石を除去する治療を行います。

お口の中ではとても複雑ないろいろなことが起こっています。お口や全身の健康を守るために、歯科定期検診をご利用いただき、定期的な歯のおそうじをしていただくことをおすすめいたします。

詳しく読む →

インプラントかブリッジか迷ったら!違いをわかりやすく解説!

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

歯を失った場合、失った歯を補うための治療が必要になります。歯を補う治療法には、入れ歯・ブリッジ・インプラントの3種類があり、なかでもインプラントとブリッジは天然歯と変わらない噛み心地から選択する方が多い治療法です。

しかし、インプラントとブリッジどちらの治療法がよいのか迷う方もいるでしょう。

今回は、インプラントとブリッジの概要や違いについて解説します。インプラントとブリッジで迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

インプラントとは?

インプラントは、歯を失った部分に歯の根の代わりとなるインプラント体を埋め込み、被せ物をして噛む機能を回復させる治療法です。

インプラントのメリット

インプラントのメリットは、以下の5つです。

- 審美性が高い

- 咀嚼力を保てる

- 周囲の歯を削る必要がない

- 顎の骨が痩せることを防げる

- 長く使用できる

インプラントの最も大きなメリットは、周囲の歯に負担がかからないことでしょう。入れ歯やブリッジは周囲の歯を支えとして利用するため、健康な歯にも大きな負担がかかります。

インプラントは、インプラント体を顎の骨に直接埋め込み支えとして使用します。そのため、周囲の歯を削る必要がなく、支えとして利用しないため負担をかけません。

顎の骨に刺激が直接伝わるため、ご自身の歯と変わらない噛み心地を得ることが可能です。天然歯と同程度の噛む力もあるので、食事の制約がなく好きなものを食べられるでしょう。

インプラントを選択すれば噛む刺激が顎の骨に直接伝わるので、骨が痩せることを防げます。入れ歯やブリッジと比較して寿命が長く、適切なセルフケアと歯科医院の定期メンテナンスに通うことで、10年以上使用することも可能です。

インプラントのデメリット

インプラントのデメリットは、以下のとおりです。

- 外科手術を行う

- 治療期間が長い

- 術後に痛みや腫れ・細菌感染などのリスクがある

- 費用が高額になる

- 定期メンテナンスに通う必要がある

インプラントでは、外科手術を行います。全身の健康状態や口内の状態によっては、治療を受けられない場合があるでしょう。手術は日帰りで行われますが、身体にも負担がかかります。術後に痛みや腫れ、細菌感染のリスクも伴います。

ただし、痛みや腫れは数日で和らいでいくのが一般的です。経過観察で問題ないケースが多いです。

インプラントは、入れ歯やブリッジと比較して治療期間が長く、6か月〜1年ほどかかります。保険適用外の治療なので費用を全額自己負担する必要があり、経済的負担が大きい治療法といえるでしょう。

インプラント治療完了後は、歯科医院の定期メンテナンスに通う必要があります。忙しくて時間を取れない方にとっては負担になるでしょう。

ブリッジとは?

ブリッジは、失った歯の両隣の歯を削って土台を作り、人工歯を作って橋を渡すように歯を補う治療法です。

ブリッジのメリット

ブリッジのメリットは、以下の4つです。

- 外科手術が必要ない

- 咀嚼力が高い

- 取り外さなくてよい

- 保険を利用すれば安い

ブリッジは外科手術をする必要がないため、口内環境や噛み合わせの状態がよければ誰でも受けられます。両隣の歯を支えとして使用するので、入れ歯のようにズレる・外れることはなく、自分の歯と同じように噛むことができるでしょう。

取り外さなくてよいので着脱のわずらわしさがなく、ご自身の歯と同じように手入れできます。ブリッジは保険の対象になるので、保険を利用すればインプラントと比較して費用を安くできるでしょう。

ブリッジのデメリット

ブリッジのデメリットは、以下のとおりです。

- 両隣の歯を削る必要がある

- 欠損している歯が多いと治療できない

- 破損した際の修理が難しい

ブリッジは両隣の歯を支えとして利用するため、健康な歯でも削る必要があります。神経の処置が必要なこともあるため、歯の寿命を縮める原因になるでしょう。失った歯の噛む機能も補う必要があるので、隣接する歯に大きな負担がかかります。

ブリッジは両隣に歯がない場合や、失った歯の本数が多いと治療できません。歯を複数本失っている方は、歯科医師に適応可能か診断してもらう必要があるでしょう。

ブリッジは、入れ歯と異なり破損した際の修理が難しいケースが多いです。ブリッジをすべて外して作り直す可能性もあるため注意が必要です。

インプラントとブリッジの違いとは?

インプラントとブリッジには、どのような違いがあるのでしょうか。治療法を選択する際は、それぞれの特徴を理解して検討するよいでしょう。

インプラントとブリッジの違いを表にまとめました。

<インプラントとブリッジの違い>

| 比較項目 | インプラント | ブリッジ |

|---|---|---|

| 外科手術 | 必要 | 不要 |

| 審美性 | 高い | 保険治療の場合は劣る |

| 咀嚼力(天然歯と比較) | 80〜100% | 60〜100% |

| 治療部分の違和感 | なし | なし |

| ほかの歯への影響 | なし | あり |

| 顎の骨への影響 | なし | 痩せる |

| 10年生存率 | 90%以上 | 50〜70% |

| 治療期間 | 長期間 | 短期間 |

| 保険 | 適用外 | 適用可能 |

インプラントとブリッジどちらの治療が向いているかは、全身の健康状態や口内の環境などによって一人ひとり異なります。ご自身に合う治療法がわからない方は、歯科医師に相談しましょう。

インプラントが向いている人

インプラント治療が向いている人の特徴は、以下のとおりです。

- 天然歯と変わらない見た目を希望する人

- 天然歯と変わらない噛み心地を得たい人

- 健康な歯を削りたくない人

- 寿命が長いほうがよい人

インプラントは、顎の骨にインプラント体を埋め込み、被せ物をする治療法です。顎の骨を支えとしているため、天然歯に近い噛み心地を得ることができます。好きなものを制限されずに食べたい人は、インプラント治療が向いているといえるでしょう。

インプラントで使用する被せ物にはセラミック歯を使用するケースが多く、天然歯が持つ透明感や白さを再現することが可能です。保険適用の入れ歯やブリッジは審美性が劣るため、周囲に気づかれることがありますが、インプラントは自然な見た目なので気にせず使用できるでしょう。

インプラントは独立しているため周囲の歯を削る必要がありません。寿命も10年前後と長いです。周囲の歯の健康を維持しながら、再治療のリスクが少ないものを入れたいと考えている人は、インプラント治療が向いているでしょう。

ブリッジが向いている人

ブリッジが向いている人の特徴は、以下のとおりです。

- 外科手術を行えない人

- 長期間の通院が難しい人

- 保険適用の治療をしたい人

- 隣接する歯を治療したことがある人

ブリッジは外科手術の必要がないため、ほとんどの症例で治療を受けることができます。外科手術に恐怖心のある人や、不安が大きい人は、ブリッジを選択するとよいでしょう。通常の歯科治療と変わらないため、精神的な負担が少ないです。

治療期間がインプラントと比較して短いため、長期間の通院が難しい場合はブリッジでの治療が向いています。

ブリッジは、隣接する歯を大きく削る必要があるため、削る量によっては神経の処置が必要です。歯の寿命を考えると大きなデメリットになりますが、隣接する歯を既に治療したことがある場合は、健康な歯を削るよりデメリットが少ないでしょう。

ブリッジは保険が適用されるので、治療費を安くしたい人にも向いています。

まとめ

インプラントとブリッジは、それぞれにメリット・デメリットがあります。治療法は、それぞれの特徴を理解したうえでご自身に合ったものを選択しましょう。

ご自身に合う治療法がわからない方は、歯科医師に相談しましょう。ご自身に合った治療法を提案してもらえます。

インプラントやブリッジを検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。詳しく読む →

プロによる歯のクリーニング、PMTC (Professional Mechanical Tooth Cleaning)をおすすめします

PMTCとはプロの歯科衛生士による歯のおそうじのことを言います。毎日セルフケアをしていても、どうしても残ってしまう歯の汚れを専用の機器できれいにクリーニングするのです。歯の表面のバイオフィルムを除去・清掃してむし歯や歯周病を予防します。

■PMTCとは

Professional Mechanical Tooth Cleaningを略した言葉です。

P (Professional):プロフェッショナルの歯科医師・歯科衛生士による

M(Mechanical):専用の機器をつかった

T(Tooth):歯の

C(Cleaning):おそうじ

という意味です。毎日の歯みがきでも落としきれない部分や、歯ブラシの届かない歯周ポケット(歯と歯肉の間のみぞ)の中の汚れを取り除きます。歯の1本1本を丁寧に磨くため、歯の表面がつるつるになり、汚れが付着しにくくなります。歯石を取るような治療ではなく、エステのような感覚の心地よい刺激の範囲で行なわれます。気持ちよくて、うとうとされる患者さまもいらっしゃいますよ。

■こんな方におすすめします

PMTCはこんな方におすすめします。

- 歯の表面をつるつるにしてお口の中をさわやかにしたい方

- 歯の着色汚れを定期的にきれいにしたい方

- むし歯ができやすい方

- むし歯や歯周病を予防したい方

- 歯周病の治療が終わった方

- かぶせ物やブリッジをされている方

- ホワイトニングをされた方

- インプラントを長持ちさせたい方

- 口臭が気になる方

- お口の中のネバネバ感が気になる方

歯のおそうじには何段階かありますが、PMTCは、歯のまわりについたプラークが歯石になってしまう前に、汚れを落としてしまうものです。プロによるこのメインテナンスにより、着色汚れや歯の表面のざらざら感をとりのぞき、歯周病やむし歯を予防することができます。

■PMTCの効果

PMTCには、次のような効果があります。

むし歯・歯周病を予防できます

クリーニングにより、むし歯の原因となるプラーク(歯垢)やイオフィルムを除去します。また、歯の表面がつるつるになることでプラークがつきにくくなります。PMTCは虫歯の原因となる汚れもすっきり落とせるため、定期的に行うことで虫歯予防につながります。PMTCでは、歯ブラシの届かない歯肉の内側にあるプラーク・バイオフィルムまで除去することができるため、歯周病や歯肉炎を防ぐことができます。定期的にPMTCを行うこと歯肉が引き締まり、予防にもつながります。

*バイオフィルム

「バイオフィルム」とは、プラークが膜のようになった状態のことを指します。排水溝のぬめりのようなもので、増殖した細菌が身を守るために作る集合体です。お口の中の健康を考えると、バイオフィルムはなかなか手ごわい難敵です。細菌が固まりとなっているため、からだの免疫が働きにくく、薬剤も効果があがりにくいのです。歯みがきで除去することが困難で、歯と歯ぐきの境目の歯周ポケットにこびりつき、歯周病の直接の原因となります。

着色汚れの除去

PMTCでは、歯の表面を磨きあげてつるつるに仕上げていきます。そのため、歯みがきだけではなかなか落ちない茶しぶやタバコのヤニ、食物による着色汚れをとりのぞいて、本来の白さを取り戻すことができます。また、歯の表面を磨くことで、汚れ自体がつきにくくなります。歯本来の色味は変わりません。

*PMTCとホワイトニング

歯の表面にタバコのヤニや茶しぶといったなどが付着して表面が黄ばんで見える場合はPMTCというクリーニンが効果をあげることができます。歯の内側の色が濃くなり黄ばんで見える場合は薬剤を使用したホワイトニングが向いています。歯をもっと白く美しくしたいなら、クリーニング後のホワイトニングをおすすめします。

歯質が丈夫になります

PMTCで歯を磨きあげる際には、歯と同じ成分を配合したペーストを使用し、歯の凸凹を埋め、汚れをつきにくくしたうえで再石灰化を促します。仕上げにはフッ素塗布を行い、歯のエナメル質を強化します。濃度のフッ素で歯をコーティングするため、歯質を強化することができます。

*フッ素塗布

フッ素塗布は、効果的なむし歯予防法です。予防歯科先進国である欧米では、年齢を問わず広く行われています。フッ素コートは歯を酸から守り、食事で歯から溶けだしたカルシウムやリンを歯に戻して修復します。これを再石灰化といいます。またプラークを住処とする細菌から酸が生み出されるのを抑制する作用もあります。

口臭を改善します

口臭が気になる方は、PMTCで改善されるかもしれませんよ。口臭の原因としては、内科的なことも考えられますし、唾液の分泌が少なかったり、自然なからだの匂いなのにマスク生活で気になって仕方がない・・・ という場合もあると思います。ただ多くの場合、治療を必要とする口臭は、むし歯や歯周病、お口の中の汚れが原因であるようなんです。歯周ポケットや歯ブラシの届きにくい場所にこびりついた食べかすやプラーク、バイオフィルムは、細菌の住処となっており、タンパク質成分を分解するため口臭の元となる物質が発生して生ゴミのようなにおいを発してしまうのです。お口の汚れが口臭の原因であるなら、PMTCで改善が期待できます。

■クリーニング後の注意

PMTCでは、フッ素を塗布しますので、施術後30分間は飲食を避けてください。またPMTC直後の歯の表面は、エナメル質を覆う膜「ペリクル」が剥がれた状態です。ペリクルは、「酸」から歯を守るといった作用があるのですが、色素をくっつけてしまうという働きもあります。 コーヒー、緑茶、赤ワイン、カレー、チョコレートなどの色が濃い食べ物、飲み物は着色の原因となります。クリーニングから24時間以内はできるだけ色素の濃い飲食物を控えましょう。

■PMTCの頻度

3~4ヶ月に1回、定期検診の際にPMTCを行うことをお勧めします。PMTCで徹底的にお掃除すると、お口の中のむし歯原因菌や歯周病原因菌は減少しますが、その日からまただんだん増えてくるのです。むし歯や歯周病のリスクが予想されるほど増えてくるのが、3ヶ月後くらいというわけなんです。歯周ポケットが深かったり、むし歯になりやすい、ぐらぐらする歯が何本もある、喫煙習慣があるというような、歯周病やむし歯のリスクの高い方は1~2か月に1度くらい診療させていただきたいところです。

■PMTCと歯石取り

歯石の除去は、PMTCから一歩踏み込んだ歯周病治療の一環として行われることが多くあります。歯石は、プラークに唾液に含まれるカルシウムなどが結び付いて石状になった物です。表面は凸凹しており、小さな穴が無数に開いているため、歯周病菌の温床となってしまいます。また、歯石が歯周ポケット内にできると歯周病の進行は加速します。歯石のせいで歯ブラシが届かなくなり、虫歯の原因になったりもするのです。歯石除去は歯周病や歯肉炎の治療の一環として行われるため、保険診療の範囲の施術となります。PMTCは予防を目的とした診療なので、現状では保険が適用されない自由診療となります。

歯石ができる前に、歯をお掃除してメインテナンスする、それがPMTCです。定期検診に来院いただき、PMTCを定期的に受けていただくことは、歯周病やむし歯の早期発見にもつながります。さわやかできれいなお口を維持していきましょう!

詳しく読む →

インビザラインで治療ができない歯並びと治療が向かない人を解説!

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

インビザラインで治療ができない歯並びは、乱れが重度の症例や、骨格に問題がある症例などです。1日20~22時間マウスピースを装着できない人も、インビザライン治療はできないと判断されるでしょう。

今回は、インビザラインで治療ができない歯並びや、治療が向かない人について詳しく解説します。

インビザラインで治療ができない歯並びとは?

インビザラインは、マウスピースを使用してゆっくりと歯を動かす矯正方法です。そのため、乱れが重度の症例はインビザラインで治療できないことがあります。

インビザラインで治療ができない歯並びは、以下のとおりです。

重度の叢生

叢生とは、歯が重なって生えている、捻れて生えているような、ガタガタした歯並びのことです。重度の叢生は、インビザラインでの治療が難しいとされています。

叢生は、歯がきれいに並ぶためのスペースが不足していることが原因の場合が多く、矯正治療を行う際は抜歯が必要となります。抜歯をすると、歯の移動距離が長くなるでしょう。

重度の叢生の治療では、抜歯をして生まれたスペースを利用して、捻れて生えている歯を正しい向きに回転させる、不適切な位置に生えている歯を適正な位置へ調整するなどの作業を行わなければなりません。インビザラインは歯の大きな移動が得意ではないため、治療が難航する可能性があります。

重度の受け口

重度の受け口は、インビザラインでは治療できません。受け口は、下顎や下の歯が上の歯よりも前に出ている状態です。重度の受け口の治療も、叢生と同様に大規模な歯の位置調整が必要となります。

抜歯や外科手術を行うことが多いため、細かな歯並びの調整を得意とするインビザラインでは治療ができないでしょう。

重度の出っ歯

重度の出っ歯を矯正する場合、抜歯が必要となることが多いです。歯の大幅な移動や後方への平行移動が必要となりますが、インビザラインでは難しいでしょう。

特に骨格に異常がある場合、矯正治療と併せて外科手術が必要となることもあります。

重度の過蓋咬合

過蓋咬合は、噛み合わせが深く、奥歯を噛んだ際に下の前歯が上の前歯に隠れて見えなくなる状態です。重度の過蓋咬合は、インビザラインでの治療が非常に困難といわれています。

治療では、前歯を歯茎方向へ押し下げる「圧下」や、奥歯を舌側の正しい位置へ引き出す「挺出」を行わなければなりません。インビザラインが苦手とする動きなので、過蓋咬合の治療は難しいのです。

過蓋咬合の原因は、歯ではなく顎の骨に起因するものが多く、骨格レベルでの治療が必要となることも珍しくありません。インビザラインは歯並びの調整は可能ですが、骨格にアプローチして歯並びを改善することはできないのです。

インビザライン治療が向かない人とは?

歯並びだけでなく、口腔内の状態によってインビザライン治療が向かない人がいます。

インビザライン治療が向かない人は、以下のとおりです。

重度の歯周病がある人

歯周病は、歯茎の炎症を引き起こして歯周組織を破壊する病気です。進行すると歯茎から出血し、炎症が骨にまで拡大すると、骨を溶かす可能性があります。骨が溶かされている状態では、インビザラインやほかの矯正治療が非常に困難になるでしょう。

歯科治療は歯の移動を目的としており、健康な骨と歯周組織が歯を支えることが前提となっています。矯正時には強い力が歯に加わるため、歯周組織や骨が弱まっていると歯が抜ける可能性があるのです。

そのため、歯周病が治っても、骨や歯周組織が健康でない場合、矯正治療は困難と判断されます。

抜歯の本数が多い人

前述したように、インビザライン治療は歯の平行移動や大幅な移動に対応できません。インビザライン治療は、主に歯を前後に動かすことで歯並びを調整します。

抜歯した場所への歯の移動をインビザラインで行うと、非常に時間がかかります。そのため、ワイヤー矯正などほかの矯正治療と組み合わせる、別の方法を検討するなど、インビザラインだけでは治療できないことが多いです。

インプラントが入っている人

インプラントは天然歯とは異なり、人工的に骨に埋め込まれたものなので移動できません。インプラントの根が骨に固定されているためです。

歯列矯正は、主に天然歯を動かすことを目的とした治療なので、インプラントを動かすことはできないのです。

マウスピースを1日20~22時間装着できない人

インビザライン治療では、マウスピースの装着時間が治療結果に直結します。1日20~22時間マウスピースを装着できない人は、インビザライン治療は向いていません。装着時間が短いと、期待する治療結果を得られない可能性があります。

ワイヤー矯正は自身で取り外すことができないため、装着時間を気にする必要がありません。装着時間を確保できるかどうかを考えて、治療法を選ぶことが重要です。

マウスピースの管理や口腔ケアを徹底できない人

インビザライン治療では、食事や歯磨きの際にマウスピースを外さなければいけません。マウスピースを装着したまま食事をすると、マウスピースが破損する可能性があります。口内の衛生状態も悪くなるでしょう。

食事のあと、歯のケアやマウスピースのお手入れを怠ると、虫歯や歯周病のリスクが高まります。虫歯や歯周病になると、矯正治療が中断される場合や、治療計画が変更される場合があります。そのため、日常のケアや自己管理が苦手な人は、インビザラインの治療が向いていません。

定期的な通院ができない人

インビザライン治療では、治療の進行状況をチェックするため、2~3か月に一度の頻度で通院しなければなりません。通院した際は、進行状況の確認だけでなく、虫歯や歯周病の検査、歯のクリーニングなども行われます。

仕事や生活が忙しく、定期的な通院を続けることが難しい人は、インビザライン治療は向いていないでしょう。

インビザラインで治療ができない・向かない人はどうする?

インビザラインで治療ができない・向かない人は、別の矯正方法を検討する必要があります。インビザライン治療以外の矯正方法は、以下のとおりです。

ワイヤー矯正で治療する

インビザライン矯正が適応できないケースでは、ワイヤー矯正を行う場合が多いです。ワイヤー矯正では、歯の表面にブラケットを固定し、ブラケットにワイヤーを取り付けて歯を矯正します。重度の叢生や出っ歯の治療にも効果的で、インビザラインよりも強い力を利用して歯を迅速に動かすことが可能です。

ただし、ワイヤー矯正はインビザラインと違って自身で取り外しができません。見た目が気になる方は、透明や白色のクリアブラケットというオプションを選択するとよいでしょう。歯の色に近いため、目立ちにくいです。

裏側矯正で治療する

裏側矯正は、歯の裏側にブラケットとワイヤーを取り付ける矯正方法です。従来のワイヤー矯正と比較して目立ちにくい特長があります。

インビザラインでは治療できない歯並びの問題を改善することが可能で、特に出っ歯や受け口の治療に向いています。歯の裏側は表側よりもエナメル質が厚く、唾液によって常時湿っているため、虫歯になりにくいことがメリットです。

歯の裏側は形状が複雑なので、装置の取り付けが一般的なワイヤー矯正よりも難しく、専門的な技術と経験を要します。裏側矯正は技術力と経験が豊富な歯科医師しか行えず、治療費が一般的なワイヤー矯正よりも高くなることがデメリットでしょう。

治療を受ける際は、技術力と経験が十分な歯科医師を選ぶことが重要です。

ワイヤー矯正とインビザライン治療を併用する

インビザライン治療ができない場合でも、ワイヤー矯正と併用することで治療できる場合があります。初めにワイヤー矯正を利用して大まかに歯の位置を調整し、そのあとインビザライン治療で噛み合わせの調整や微細な位置・向きなどを修正する方法です。

ワイヤー矯正を併用することで、インビザラインだけでは難しい歯並びの調整が可能になります。インビザラインでは治療が困難なケースも改善できるでしょう。

まとめ

インビザラインで治療ができない歯並びとは、乱れが重度の症例や、骨格に問題がある症例です。歯並び以外にも、自己管理が苦手な人にはインビザライン治療は向いていません。

インビザライン治療ができないと判断された場合でも、ワイヤー矯正や裏側矯正で歯並びを改善できる可能性があります。初期の矯正をワイヤー矯正で行い、中期から後期にかけてインビザラインを使用する方法も存在します。

インビザライン治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

詳しく読む →

インプラントの治療期間と治療の流れ!治療が長引くケースも解説!

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

インプラントの治療期間はどのくらいなのか、疑問に思っている方はいませんか。特に、ライフイベントや引越しを控えている方は、治療期間が長い場合、治療をためらうこともあるでしょう。インプラント治療は、ほかの歯科治療と比較すると治療期間が長いです。

今回は、インプラントの治療期間や治療が長引くケースなどを詳しく解説します。

インプラントの治療期間

インプラントの治療というと、インプラント体を埋入する外科手術を想像する方がいます。インプラント体を埋入する手術は入院などの必要はなく、1本あたり10〜20分程度で終了する場合が多いです。

しかし、カウンセリングから人工歯を被せるまでを考えると、3か月〜1年程度の期間が必要になります。インプラント体を埋入してから顎の骨に安定するまで、待つ期間が必要だからです。

治療期間に差があるのは、口腔内の状態や顎の骨の量・厚みに個人差があるからです。例えば、顎の骨が十分にあって歯茎も健康な方は、カウンセリングから手術日までの日数はあまりかかりません。インプラント体が馴染むのも早いでしょう。

歯周病の既往がある方や、顎の骨が少ない・薄い方は、歯茎の治療や骨造成を先に行う必要があります。インプラント体の埋入手術までに日数がかかり、インプラント体が骨と結合するまでにも時間を要するでしょう。

実際の治療期間は患者さまによって異なるので、歯科医院を受診して相談してください。

インプラントの治療の流れ

インプラント治療の大まかな流れや、それぞれにかかる治療期間を解説します。

初診・カウンセリング

インプラント治療に至った経緯や治療上の希望などを聴取するために、カウンセリングを行うのが一般的です。リスクや治療法についての説明も行われます。

カウンセリングは初診時にまとめて行うことがありますが、治療をしようと考えている施設の歯科医師やスタッフと信頼関係を築けそうか確認することが重要です。自身の思いや治療の希望などは素直に伝えましょう。

通常、カウンセリングのための通院回数は1回です。

精密検査・治療計画の立案

治療前に、歯科診察やレントゲン・CTなどの画像診断を行い、口腔内の健康状態を観察します。通常の歯科治療とは異なり、さまざまな検査が行われます。緊張する方も多いですが、インプラント治療を受けるために必要な検査なので、落ち着いて受けましょう。

精密検査をもとに、具体的な治療計画が立てられます。治療期間の目安や、外科手術を行う予定日、どのような術式で治療を行うのかなどを詳しく説明されるでしょう。

一般的に、1〜2回の受診で精密検査は終了します。初診から治療計画の立案までの期間は、2週間程度かかることが多いです。

事前治療(該当する方のみ)

事前治療は、精密検査の段階で虫歯や歯周病などがあった場合や、顎の骨が十分にない場合、必要になります。虫歯・歯周病の治療や骨造成手術を行います。

治療内容や術式にもよりますが、骨造成の手術では最大半年程度の期間が必要になるでしょう。3〜4回受診する必要があります。

インプラント体の埋入手術

インプラント体の埋入手術は、局所麻酔を使用して行われることが多いです。入院の必要はなく、手術当日に帰宅できるのが一般的です。外科手術の日程は、治療している歯科医院の手術の予約状況、枠組みなどに大きく左右されます。

外科手術では、顎の骨に穴をあけて人工歯根(インプラント体)を埋め込みます。術式には1回法と2回法があり、口腔内の状況などによって歯科医師が判断し提案されるでしょう。

2回法の場合

2回法は、手術を2回に分けて行う術式です。

1回目の手術でインプラント体を顎の骨に埋め込み、歯肉を縫合してインプラント体と顎の骨が結合するのを待ちます。結合したら2回目の手術を行い、人工歯を連結するためのアバットメントを装着して、その上に人工歯を装着すれば手術は終了です。

1回目の手術のあと定着期間が必要になるため、治療期間が長引きます。治療完了までは3〜6か月程度、3〜4回の通院が必要になるでしょう。

1回法の場合

1回法は、手術を一度しか行わない術式です。顎の骨の厚みや量が十分にあり、インプラント体が安定しやすい方や、歯肉が健康で感染症リスクが低い方に適応されます。

インプラント体とアバットメントが一体化したものを埋入し、アバットメントが露出した状態でインプラント体と顎の骨の結合を待ちます。

歯茎の切開を一度しか行わないので、治癒を待つ期間が短くなるでしょう。通院期間は1〜2週間程度です。

人工歯の装着

人工歯をアバットメントと連結させて、インプラントの治療は終了となります。人工歯が完成するまでは、プラスチック製の仮歯を装着して過ごすのが一般的です。仮歯は、インプラント体が安定するまで最大半年ほど装着します。

人工歯の装着で通院する回数は1回です。装着時に不具合があれば、追加で通院が必要になることもあるでしょう。

インプラント治療が長引くケース

インプラント治療が長引くケースは、以下のとおりです。

2回法を選択した

口腔内の状況から安全性を考慮して、2回法を選択する場合があります。2回法は手術を2回行うので、1回法と比べるとインプラント治療が長引くでしょう。

治療期間を短くしたいからと無理に1回法を選択すると、術後合併症のリスクが高まります。歯科医師としっかりと相談して、自身に合った方法を選択してください。

骨造成を行った

顎の骨が薄い・少ないなどの理由で骨造成を行う場合、骨が安定するまでの期間が必要になります。半年程度治療が長引くことがあるでしょう。

GBR法という骨造成術は、インプラント体の埋入と同時に行えるため、大幅に治療期間が延びることはありません。

口腔内が不衛生である

口内には、5,000億以上の常在菌が存在するといわれています。虫歯や歯周病の原因になる細菌も含まれています。

インプラント体が安定する前に感染症にかかると、インプラント体が定着するまでに長い時間が必要となるでしょう。治療期間が長引くだけでなく、炎症が悪化することでインプラント体が定着せず抜け落ちる可能性もあります。

口腔環境を整えるために、口腔ケアを丁寧に行いましょう。

上顎の治療である

一般的に、上顎よりも下顎のほうが骨の厚みや量がしっかりしています。下顎は最短3か月前後で治療が完了しますが、上顎の場合は最短でも5か月程度かかることが多いです。

インプラント治療後はメンテナンスを受けよう!

インプラントの治療期間は、人工歯を装着するまでの期間を指します。

しかし、インプラント治療後は、インプラントを長持ちさせるために定期的なメンテナンスが必要となります。インプラントは永久的に使えると思っている方もいるかもしれませんが、メンテナンスを行うことで長く使い続けることができるのです。

メンテナンスに通う頻度は、治療直後は1〜2か月に1回、治療から数年間は3〜4か月に1回、最終的には半年に1回程度になります。歯科医院やインプラントのメーカー、患者さまの状態によって異なるので、指示されたタイミングでメンテナンスを受けましょう。

まとめ

インプラントの治療期間について解説しました。インプラントは、非常に審美性が高く自分の歯のように使えるため、治療が完了したら生活の質が向上するでしょう。

治療期間は平均して3か月〜1年程度です。インプラント治療を考えている方は、ライフイベントや引越しなどから逆算して治療開始時期を決めるとよいでしょう。

口腔ケアを徹底する、ふだんから歯科検診を受けるなど、口腔内を清潔に保つことで、インプラント治療が長引くのを防げます。

インプラント治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。詳しく読む →

ワイヤー・マウスピースを使った部分矯正のメリットや治せる歯並び!

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

「部分矯正なら安くできる」という情報を得て、興味を持つ方は大勢います。部分矯正を取り入れるなら、期間が短く、リーズナブルな値段で矯正できる場合もあるのです。

とはいえ、部分矯正について「部分矯正とはどんな矯正?」「部分矯正でどこまで治せる?」「部分矯正が適応の症例は?」などの質問が出てくることでしょう。

今回は、部分矯正の特徴やメリット、デメリットについて徹底解説します。矯正に興味のある方は、ぜひ最後までお読みください。

部分矯正とは?

部分矯正とは、動かしたい「歯」のみを動かす矯正のことです。顎の位置や目的以外の歯を極力動かさずに、矯正を実施します。治療範囲が狭いので、矯正にかかる「費用」「期間」「痛み」を極力抑えて治療ができます

参照元:日本部分矯正歯科学会の公式ページ

全体矯正との違いとは?

全体矯正は、奥歯から前歯まで全体的に歯を動かす矯正で、噛み合わせを調整することも可能です。奥歯から前歯まで噛み合わせをしっかりと治すので、後戻りもしにくい特徴があります。

反対に部分矯正は、気になる部分に焦点を当てて、歯並びのみを矯正します。奥歯の矯正や噛み合わせの調整はできません。

部分矯正に向いている人とは?

凸凹の状態が軽度で、簡単なアプローチで治療ができる方や、前歯や横の歯など部分的な歯並びのみを整えたい方には、部分矯正が向いています。例えば「前歯の凸凹だけ治したい」「結婚式に間に合わせたい」「とりあえず気になるところだけ治したい」という目的で、部分矯正をする方も少なくありません。

部分矯正の適応症例については、のちほど詳しく解説します。

部分矯正のメリット・デメリット

全体矯正にもいえることですが、部分矯正にもメリットとデメリットが存在します。両方を理解しておくことで、納得した治療を受けやすくなります。よいことだけでなく、注意点も考慮し、矯正治療を受けるか決めましょう。

部分矯正のメリット

部分矯正のメリットは、下記のとおりです。

- 短期間の治療で完了する

- 気になっている場所だけ矯正できる

- 痛みが少ない

- 全体矯正に比べると安い

部分矯正は、気になっている部分に焦点を当てて矯正するため、全体矯正に比べて治療期間が少なく、治療費も安い傾向にあります。

「子育てや仕事などで忙しいので、長期間の通院はできない」「全体矯正のための費用が出せない」などの理由で、矯正を諦めていた方でも、治療できる可能性があるのです。

部分矯正のデメリット

部分矯正のデメリットを、下記にまとめました。

- 出っ歯が改善されない(または、出っ歯になる)ことがある

- 噛み合わせの改善はできない

- 歯を削ることがある

- 適応症例が限られている

部分矯正は、軽度の症状にのみ対応しているため適応症例が限られます。極端に凸凹した歯並びは、部分矯正ができません。例えば、一見「少しだけ動かせばいいだけ」のように見える症状でも、奥歯の噛み合わせなど全体的な歯並びが関係していることもあります。全体的に動かさなければ問題が改善されないこともあり、そのような症例の部分矯正は難しいでしょう。

また、歯を動かすスペースを無理やり作る必要があるため、歯を削って矯正することや出っ歯が改善されない(または出っ歯になる)可能性もあります。歯並びは、噛み合わせや顎の位置の問題が関係していることも少なくありません。きっちりと治療したい場合は、全体矯正が向いています。

部分矯正で治せる歯並び

下記の症例は、部分矯正ができる可能性が高いでしょう。

- 噛み合わせに問題はなく、前歯や横の歯など一部分のみを整えたい場合

- 前歯のすき間を治したい場合

- 被せ物やインプラントの治療のため、一部分の歯を動かしたい場合

- 少し出ている八重歯を矯正したい場合

- 1〜2本だけ歯の噛み合わせが反対になっている場合

- 後戻り矯正の場合

上記のように症状が軽い場合は、部分矯正で治療できます。先に矯正歯科医院にて精密検査を実施して、部分矯正が可能か判断する必要があります。

以前矯正した歯の「後戻り矯正」をする場合、微妙な調整ですむことも少なくありません。部分矯正が可能なケースも多いでしょう。

部分矯正で何本まで治せる?

多くの場合、部分矯正では前歯の歯並びを矯正します。前歯の部分矯正をすると仮定した場合、治せる歯の本数の目安は、上下6本(合計12本)の歯の矯正です。上下の左犬歯から右犬歯までの歯並びを矯正するイメージです。

もちろん、歯並びの状況は人によってそれぞれ異なりますので、あくまで参考になさってください。

部分矯正ができない症例とは?

部分矯正ができない症例の一例は、下記のとおりです。

- オープンバイト(奥歯で噛んでいるときに前歯が噛み合っていない状態)

- 正中離開(すきっ歯)

- 上顎前突(出っ歯)

- 極端に凸凹している歯並び(顎の骨と歯の大きさが合っていない状態)

上記の症状は、奥歯の噛み合わせや顎の骨の状態、歯が生えるスペースが関係しています。前歯を少し動かしただけでは症状が治りません。全体矯正で、噛み合わせをしっかりと治す必要があります。

部分矯正の適応症例については、矯正歯科医によって見立てが異なることも少なくありません。矯正を始める前に、数件の歯科医院で診断してもらい、意見を聞きましょう。

部分矯正で使用する装置

部分矯正は、ワイヤー矯正とマウスピース矯正のどちらかの装置を用います。それぞれの特徴について詳しく解説します。

ワイヤーを使った部分矯正の特徴とは?

ワイヤー矯正とは、歯にマルチブラケットを装着し、ワイヤーを通して歯を動かす方法です。マルチブラケットは歯の表側につけるケースと裏側につけるケースがあります。

ワイヤー矯正のメリットとデメリットを下記にまとめました。

<ワイヤー矯正のメリットとデメリット>

| メリット | ・マウスピース矯正より細かい調整が可能である ・マウスピース矯正より適応症例が多い |

|---|---|

| デメリット | ・歯磨きがしづらく手入れが大変である ・目立つ ・慣れるまでは食事中や話しているときに違和感がある |

ワイヤー矯正は細かい調整が可能ですが、目立ちやすく、慣れるまでは違和感があることがデメリットです。

マウスピースを使った部分矯正の特徴とは?

マウスピース矯正は、マウスピースを使って歯を少しずつ動かす方法です。マウスピースを1週間〜10日に一度交換し、理想の歯並びに近づけます。マウスピースは1日に20〜22時間以上装着しなければなりません。

マウスピース矯正のメリットとデメリットは、下記のとおりです。

<マウスピース矯正のメリットとデメリット>

| メリット |

|

|---|---|

| デメリット |

|

マウスピース矯正は目立ちにくく手入れもしやすいので、仕事に支障がないのは大きなメリットだといえるでしょう。社会人になってから矯正をしたい方にも人気です。

しかし、ワイヤー矯正に比べると、適応できないケースもあります。特に、マウスピースのブランドによって適応症例が異なることが多いでしょう。

部分矯正にかかる治療期間

部分矯正にかかる期間は数か月〜1年です。全体矯正は1〜3年かかるため、圧倒的に短期間で治療が完了することがわかるでしょう。

「ワイヤー矯正よりマウスピース矯正の治療期間が短い」と、いわれることもあります。

しかし、症例によってはワイヤー矯正のほうが短期間で終わることもあり、一概にはいえません。部分矯正にかかる治療期間は歯並びの状態によって異なるので、歯科医師に確認しましょう。

部分矯正にかかる費用

部分矯正にかかる費用は10万〜70万円です。次のとおり、矯正方法によって、費用が異なります。

<矯正方法の種類と費用>

| 表側ワイヤー矯正 | 30万〜60万円 |

| 裏側ワイヤー矯正 | 40万〜70万円 |

| ハーフリンガル矯正(上が裏側ワイヤー、下が表側ワイヤー) | 35万〜65万円 |

| マウスピース矯正 | 10万〜40万円 |

矯正自体にかかる費用に加え、精密検査や調整料金などが必要になる場合も少なくありません。矯正を始める前に、トータルでかかる費用を確認しておく必要があります。

とはいえ、全体矯正にかかる費用が60万〜170万円であることを考えると、部分矯正はかなりリーズナブルな値段で治療ができるといえるでしょう。

まとめ

部分矯正は、費用に関しても治療期間においても、患者様の負担が少なく歯並びを改善できます。

「就職や結婚式などのイベントに間に合わせたい」「とにかく見えるところだけでも歯並びを治したい」という、希望に沿った矯正ができるでしょう。

しかし、噛み合わせや顎の問題を根本的に治療することは難しいと納得しておくことも大切です。歯並びの症状や実際に抱えている問題に合わせて、ご自身にぴったりな矯正方法を選びましょう。そのためには、矯正認定医のいる矯正歯科を何件か受診し、専門医の意見を参考にしてください。

部分矯正を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

詳しく読む →

歯もからだも強くする! 気持ちのいい生活習慣

むし歯や歯周病は、生活習慣病です! と言い切りたくなってしまうくらい、生活習慣はお口の中の健康に大きく影響しています。その点では、糖尿病や高血圧と似ているかもしれません。逆にいえば、生活習慣の見直すことによって、予防できる病気なんですよ。今日は、歯によい生活習慣をお話します。歯によい習慣は、実は全身の健康にも関係が深いというここもぜひ知っていただきたいと思います。

■ストップ! だらだら食い

だらだら間食をとるのを、ちょっとストップしてみませんか。ここでお口の中でなにが起こっているかお話しましょう。

脱灰

お口の中は、通常、「中性」に保たれています。食事をすると、お口の中のむし歯原因菌(ミュータンス菌)が、糖質を餌として酸を作り出します。この酸が、歯の表面のエナメル質を溶かしてしまいます。この状態が長く続くと、むし歯の原因になります。これを脱灰と言います。

再石灰化

お口の中が健康なら、脱灰の状態は長くは続きません。ここで活躍するのは「唾液」です。唾液は、むし歯菌の作り出した酸を中和してくれる働きがあるんです。そればかりでなく、歯の表面についた酸を洗い流し、溶け出したカルシウムやリンを歯の表面に戻す「再石灰化」を働きかけます。すると、約20分から1時間かけて、お口の中は徐々に中性へ戻っていきます。

つまり、間食や甘いジュースを控えると、お口の中が中性にもどる時間ができるため、お口の中の健康が保たれるというわけなんです。

間食を控えると、ダイエットに効果がある場合もありますし、腸内環境が整うといったメリットもあります。メリハリをつけた食生活で食事をおいしくいただきましょう。

■糖分はほどほどに

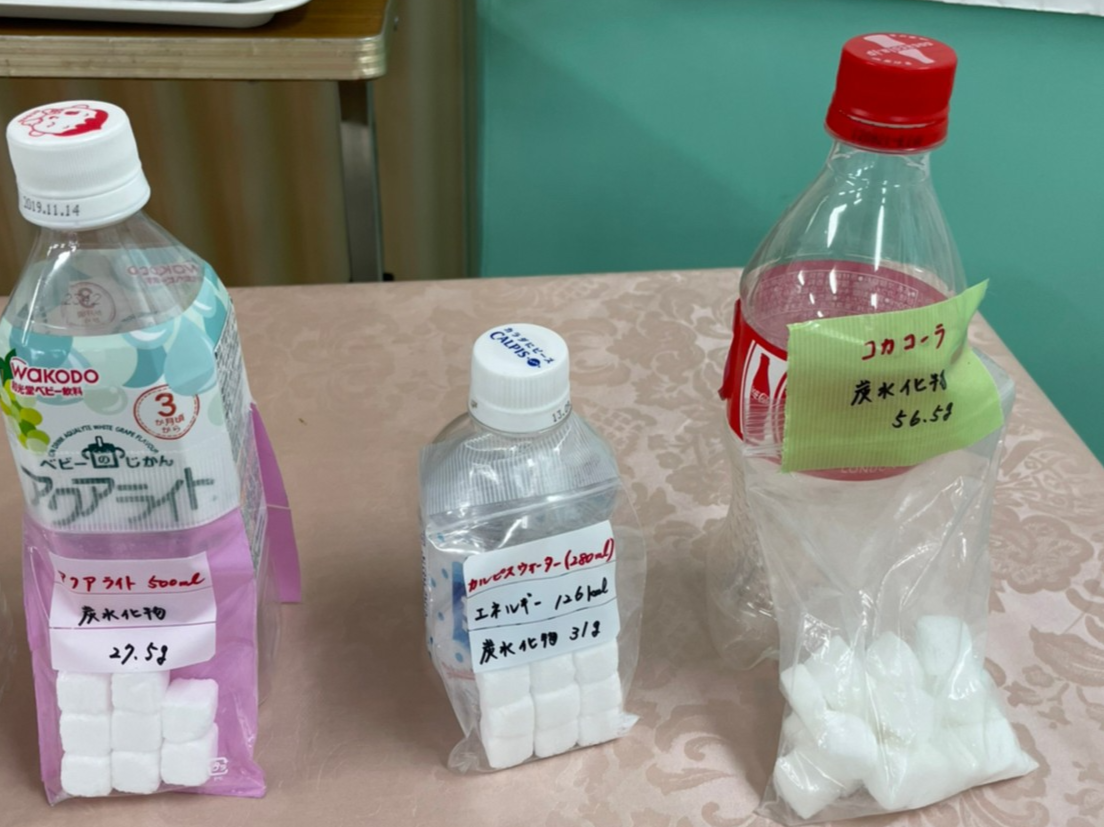

糖分がむし歯菌(ミュータンス菌)のエサとなることをご理解いただけたでしょうか。砂糖入りの飲み物を1日に何度も飲む習慣がある方は要注意です。口あたりのいい飲み物には多くの砂糖が含まれているのです。写真は市販の飲料に含まれる炭水化物を角砂糖におきかえて視覚化したものです。驚くほど砂糖が多く含まれていますね。

ちなみに木更津きらら歯科では、ふだんの飲み物は水を推奨いたします! 砂糖入りの飴やガムなどを食べることが多い、という人もちょっと見直してみてください。おいしいスイーツを我慢する必要はありません。ここでもメリハリが大切ですね!

■よく噛んで食べる、噛み応えのあるものを食べる

現代人はやわらかい食べ物を好みます。1回の食事で600回しか噛まないそうですよ。昭和の初期には1回の食事に1420回噛んだそうですから、そのころから比べても半分以下ですね。※ ところが、よく噛んで食べることにはいろいろな効用があるのです。

※引用:『よく噛んで食べる 忘れられた究極の健康法』齋藤滋、生活人新書

消化によい

これはすぐご想像がつくでしょう。食べ物を細かく嚙み砕き、また唾液中の消化酵素が活発に働くので、胃腸の負担が軽くなり消化によいのです。

むし歯予防になる

よく噛んで食べると唾液の分泌が盛んになります。唾液のパワーは偉大です。抗菌作用があり、むし歯や歯周病、口臭予防につながります。酸性に傾いたお口の中を中性にもどし、歯の表面から溶けだしたカルシウムやリンを補ってくれます。

お口のまわりの筋肉が発達する

食べ物を飲み込むときにはお口のまわりの様々な筋肉が複雑に動いています。よく噛んで食べることは、お口のまわりの筋肉を鍛え、年をとっても自分の力でおいしく食べて飲み込むことができるでしょう。また言葉の発音が明瞭になり、表情が豊かになるという効果もあるんですよ。

■寝る前に食べない

睡眠中は、唾液の分泌が大幅に減少します。歯を守る大切な働きをする唾液の効果が少なくなるのです。歯みがきでも100%汚れをとりきるということはできないわけですから、寝る直前になにか食べるのはやめましょう。寝落ちなんてもっての他です!

■食べたら磨く

お口の中の健康にとっては、食事のあとに、お口の中に食べカスが残っているのが大問題なのです。お口の中の食べかすは、むし歯菌(ミュータンス菌)の餌となります。むし歯菌は、歯の表面のエナメルを溶かす酸を作り出します。歯の健康のためには、第一に食べカスを取り除くことが重要です。食後すぐに歯みがきをすれば、汚れも落ちやすいため、毎食後、食べたら歯みがき、がおすすめです。夜はフロスや歯間ブラシを使って丁寧に、外出先のランチタイムでも、さっとでもいいですから歯みがきしましょう。歯みがきができなかったらうがいだけでも。

歯みがきで気を付けていただだきたいのは、力をいれてごしごし磨かないこと。歯ブラシは鉛筆をもつように持ちかたが基本です。わしづかみにすると力がはいりすぎて、歯を傷めてしまいます。鉛筆をもつように歯ブラシを持ったら、ブラシの毛先がきちんと歯と歯ぐきの境目や、歯の表面にあたるように意識してみてください。歯と歯のあいだの隙間や、凸凹している箇所、裏側にも毛先が当たるように、歯ブラシの向きを変えたり、小刻みに動かしたりしてみましょう。1日1度は、デンタルフロスや歯間ブラシを使うといいですね。

こういった生活習慣は、昔から言われていることです。だらだら間食をしない、よく噛んで食べる、甘いものをとりすぎない、寝る前は食べない、食べたら歯を磨く。この機会に、その理由をぜひ考えてみていただきたいと思います。

だらだら間食をしない、よく噛んで食べる、甘いものをとりすぎない、寝る前は食べない、食べたら歯を磨く。こういった生活習慣は、昔から言われていることです。この機会に、その理由をぜひ考えてみていただきたいと思います。

■禁煙のすすめ

喫煙により歯周病のリスクは5.4倍以上高くなることがわかっています。。ヘビースモーカー、長年吸っている人ほどそのリスクは高くなります。禁煙すると、歯を支える組織の状態が良くなるため、歯周病のリスクが下がり、治療効果が上がります。

■口呼吸より鼻呼吸

口呼吸は口の中を乾燥させ、細菌が繁殖しやすくなります。健康のためには鼻呼吸が基本なのです。鼻つまりなどの症状があるなら耳鼻科の治療を受けましょう。また、癖で口呼吸になっている方は、お口の周りの筋肉に力が入っていないことも考えられます。「あいうべ体操」などのトレーニングもお試しください。

■歯科定期検診を受ける

健康な歯と身体を守るために、ご自身の毎日の口腔ケアだけでなく、プロフェッショナルによるケアを3ヶ月に1度程度、受けることをお勧めします。セルフケアでは落としきれない歯の汚れを徹底的にお掃除することで、むし歯・歯周病を予防します。また病気の早期発見のためにも重要です。歯周病は痛みがなく進行し、自覚症状がありません。放置しておくと、知らないうちに抜歯しなければならないほど進行していることもあるのです。歯科での定期検診により早期に発見し治療すれば、改善できる病気なのです。むし歯も同じです。初期のうちに発見できれば、治療期間も費用も少なくてすみます。それには定期的に歯科医師がチェックする必要があるのです。

いかがでしょうか。まとめてみると、ご自身が子供の頃から言われていること、普段からお子さんにも言っていることですよね。ぜひその意味を理解して、気持ちのいい生活習慣で健康を守っていきましょう。

詳しく読む →

インビザラインのリテーナーは夜だけでも大丈夫?適切な装着時間とは

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

インビザラインのリテーナーの装着時間について知りたい方はいらっしゃいませんか。

今回は「インビザラインのリテーナーの適切な装着時間」についてご紹介します。インビザラインのリテーナーの装着時間は、1日20時間以上の装着が必要です。ほかにも「インビザラインのリテーナーの装着時間が短い場合のリスク」や「インビザラインのリテーナーの装着期間」についても解説します。

ぜひ、インビザラインのリテーナーの装着時間について理解を深めてください。

インビザラインのリテーナーは夜だけでも大丈夫?

インビザラインのリテーナーは、夜だけの装着だと歯並びが後戻りするリスクがあります。リテーナーとは、インビザラインによって歯並びが整った状態を安定させる役割があります。

しかし、夜だけリテーナーを装着する場合、長くても装着時間は10時間前後となり、1日で14時間は歯が動いてしまう時間があるため、整った歯並びを安定させることは難しいでしょう。

夜しかリテーナーを装着できない方は、取り外しが可能なマウスピースタイプではなく、歯全体をワイヤーで固定し、取り外しができないタイプのリテーナーを装着するのがよいでしょう。

インビザラインのリテーナーの適切な装着時間

インビザラインのリテーナーの適切な装着時間は、1日20時間です。

歯の後戻りは、インビザラインで歯並びが整ってから半年間が最も起こりやすいです。半年後以降は、歯の状態が安定してくるため装着時間を減らすことができます。最終的には、就寝時のみリテーナーを装着しても問題ありません。

しかし、歯並びやお口の状態によって装着時間が異なる場合があるため、自己判断で装着時間を変えないようにご注意ください。リテーナーによる治療は、慣れるまでに不快感が強くでてしまい、すぐに外したいと感じる方も多くいらっしゃいますが、理想の歯並びのために、決められた時間はリテーナーをしっかり装着しましょう。

保定期間終了後でもリテーナーを装着する

担当の歯科医師からリテーナーを外してよいといわれても、週に2~3回就寝時にリテーナーを装着することで、歯列の後戻りを防ぐことにつながります。

保定期間終了後でも歯並びが動くことは少なくありません。具体的には、呼吸の仕方や口周りの筋肉などによって歯並びが変化しやすくなります。きれいな歯並びを維持して、後戻りを極力防ぎたいと思っている方は、週に2〜3回就寝時にリテーナーを装着するのがよいでしょう。

インビザラインのリテーナーの装着時間が短いとどうなる?

インビザラインのリテーナーの装着時間が短いと起きるリスクは、以下のとおりです。

- 治療期間が長くなる

- 歯茎が下がる

- リテーナーが合わなくなる

- 後戻りを起こす

- 予定どおり治療が進まない

以下、それぞれ解説します。

治療期間が長くなる

インビザラインの治療は、リテーナーの装着時間が守られていることが前提で治療計画が作成されるので、装着時間が短いと治療期間が長くなってしまいます。装着時間が短いと、計画的に歯が動かせないのはもちろん、せっかく歯並びがよくなっても矯正前の状態に戻ってしまうリスクがあるのです。

万が一、後戻りしてしまうと、リテーナーを再作製する必要があるため、さらに治療期間がのびてしまいます。

歯茎が下がる

リテーナーの装着時間が短く、歯が動いてない状態でリテーナーを装着すると、歯茎が下がるリスクがあります。歯が動いている状態でリテーナーを装着すると、圧迫感や強い痛みがでます。

また、不適合のリテーナーを無理やり装着すると歯や歯茎に無理な力がかかり、さまざまなトラブルを引き起こす可能性があるため、あらかじめ注意が必要です。

リテーナーが合わなくなる

リテーナーの装着時間が短い状態で次のマウスピースを装着しても、マウスピースが合わなくなるリスクがあります。インビザライン治療は、歯並びを安定させるリテーナーの装着も治療に含まれているため、治療計画どおりにリテーナーを装着する必要があります。

歯並びとリテーナーのずれが大きくなると、再度歯並びに合わせてマウスピースを作製する必要があり、治療期間が長引いて、費用も余分にかかるため、あらかじめ注意が必要です。

後戻りを起こす

リテーナーの装着時間が短いと、後戻りを起こしてしまうため注意が必要です。インビザライン治療で歯並びがよくなっても、歯がもとに戻ろうとする力が働くため、リテーナーを装着していないと後戻りが起きてしまいます。

後戻りが進むと、インビザライン治療をやり直すリスクがあるため、決められた装着時間をしっかり守りましょう。

予定どおり治療が進まない

インビザラインのリテーナーを装着する時間が短いと、予定どおり治療が進まない可能性があります。リテーナーの装着時間が短いと後戻りしてしまい、再度インビザライン治療をやり直すリスクがあるのです。

また、リテーナーを装着する期間も長くなる可能性もあります。歯並びを少しでも早く治したい方は、決められた時間リテーナーを装着しましょう。

インビザラインのリテーナーの装着期間

インビザラインのリテーナーの装着期間は、短くても2年ほどといわれています。基本的には、インビザライン治療の期間と同程度の期間リテーナーの装着が必要です。

しかし、噛み合わせの状態や加齢、生活習慣などによっても、リテーナーの装着期間や装着時間が異なるため、自己判断せずに担当の歯科医師の指示に従いましょう。

また、歯の後戻りが起こりやすいのはインビザライン治療後の半年間とされていますが、歯並びによっても後戻りが起こりやすい期間は異なります。

このように、治療期間のトラブルをさけるため、あらかじめ治療計画を確認しておくことはもちろん、担当の歯科医師とコミュニケーションをとって治療を進めるのがよいでしょう。

リテーナーを装着する際の通院頻度

リテーナーを装着している期間中は、定期的な通院が必要です。インビザライン治療終了後にリテーナーを装着し始めた直後は、月に1回程度の通院をすすめられるでしょう。

通院にかかる費用は、治療費に含まれているため追加費用はかかりませんが、歯のクリーニングや虫歯治療などは別で費用が発生します。

リテーナーが問題なく装着されているのが確認できたら、通院回数を2~3か月に1回程度に減らすことも可能です。

逆に、リテーナーの噛み合わせや口腔衛生状態が悪化している場合は、リテーナーの調整が必要となるため、短い期間で通院しなければいけません。最終的に保定がうまく進んだ場合、半年に1回程度の通院となり、リテーナーの装着が不要となれば定期的に通院する必要はなくなります。

まとめ

今回は、インビザラインのリテーナーの装着時間について知りたい方に向けて、インビザラインのリテーナーの適切な装着時間やインビザラインのリテーナーの装着時間が短いと起きるリスクについてご紹介しました。

インビザラインのリテーナーの装着時間が短いと「治療期間が長くなる」「歯茎が下がる」「リテーナーが合わなくなる」「後戻りを起こす」「予定どおり治療が進まない」といったリスクが起きる可能性があります。

インビザラインのリテーナーの装着時間は1日20時間が適切な装着時間で、装着期間は短くても2年ほどといわれています。

今回の内容を参考に、インビザラインのリテーナーの適切な装着時間や装着期間について理解を深めてください。

インビザラインを検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

詳しく読む →

カテゴリ一覧

新着一覧

- 26/01/15

- 歯並びが悪いと顎関節症になる?その関係と改善方法

- 26/01/08

- 歯科衛生士の仕事は大変?リアルな苦労とやりがいを知ろう

- 26/01/01

- 謹賀新年

- 25/12/29

- 医療費節約の視点から歯科定期検診を考えてみよう

- 25/12/25

- 口臭にはどのような種類がある?チェック方法と予防法も

- 25/12/23

- 親知らずが痛い! 症例:顎骨嚢胞(がっこつのうほう)

- 25/12/18

- マウスピース矯正中に口内炎ができたらどうしたらいい?原因と対処法

- 25/12/11

- 床矯正って痛いの?痛みの原因と対処法を紹介

- 25/12/04

- ワイヤー矯正後の後戻りを防ぐ!リテーナーの種類や装着期間

- 25/12/03

- 歯周病の進行と治療