木更津きらら歯科ブログ

「お口のコンサルタント(当院の歯科医師)」による、生涯安心して健康な歯で暮らしていくためのマメ知識をご紹介いたします。

木更津きらら歯科ブログ

歯の健康に必要な栄養素

今日は健康な歯をつくる栄養素や食べ物についてお話しましょう。といっても、歯だけをじょうぶにする栄養素はありません。まず人間の健康のために必要な五大栄養素を思い出してみてください。

■体に必要な五大栄養素

からだに必要な五大栄養素といえば、タンパク質、脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラルの5つ。このうち、カラダを動かす熱やチカラのもとになるのが炭水化物や脂質です。人間のからだを作っているのはタンパク質、ビタミン、ミネラルです。

人間は雑食動物です。草食動物のような臼歯をもち、肉食動物のような犬歯があり、草食動物と肉食動物の中間の長さの消化器官をもっています。いろいろな栄養素をバランスよくとることが大切なんですね。考え方や宗教的な理由により、食生活の捉え方も多彩にあります。まず基本の栄養素をおさらいしていきましょう。

■赤ちゃんの歯はお母さんのお腹のなかで形成されます

さて歯のお話にもどりますよ。歯はいつ頃作られるのでしょうか。実は、人間の歯は、お母さんのお腹にいるころから作られ始めています。乳歯の芽である歯胚は妊娠7週目頃からつくられ、妊娠4か月頃からは、歯胚にカルシウムやリンなどが沈着し、少しづつ硬い組織になっていき、歯の形ができてきます。一部の永久歯の芽も妊娠中から作られ始めます。赤ちゃんやお母さんの健康に必要な栄養と同じように、歯の発育にもバランスのよい栄養が必要です。お母さんの食事が、赤ちゃんの歯の質に大きく影響してくるんですね。

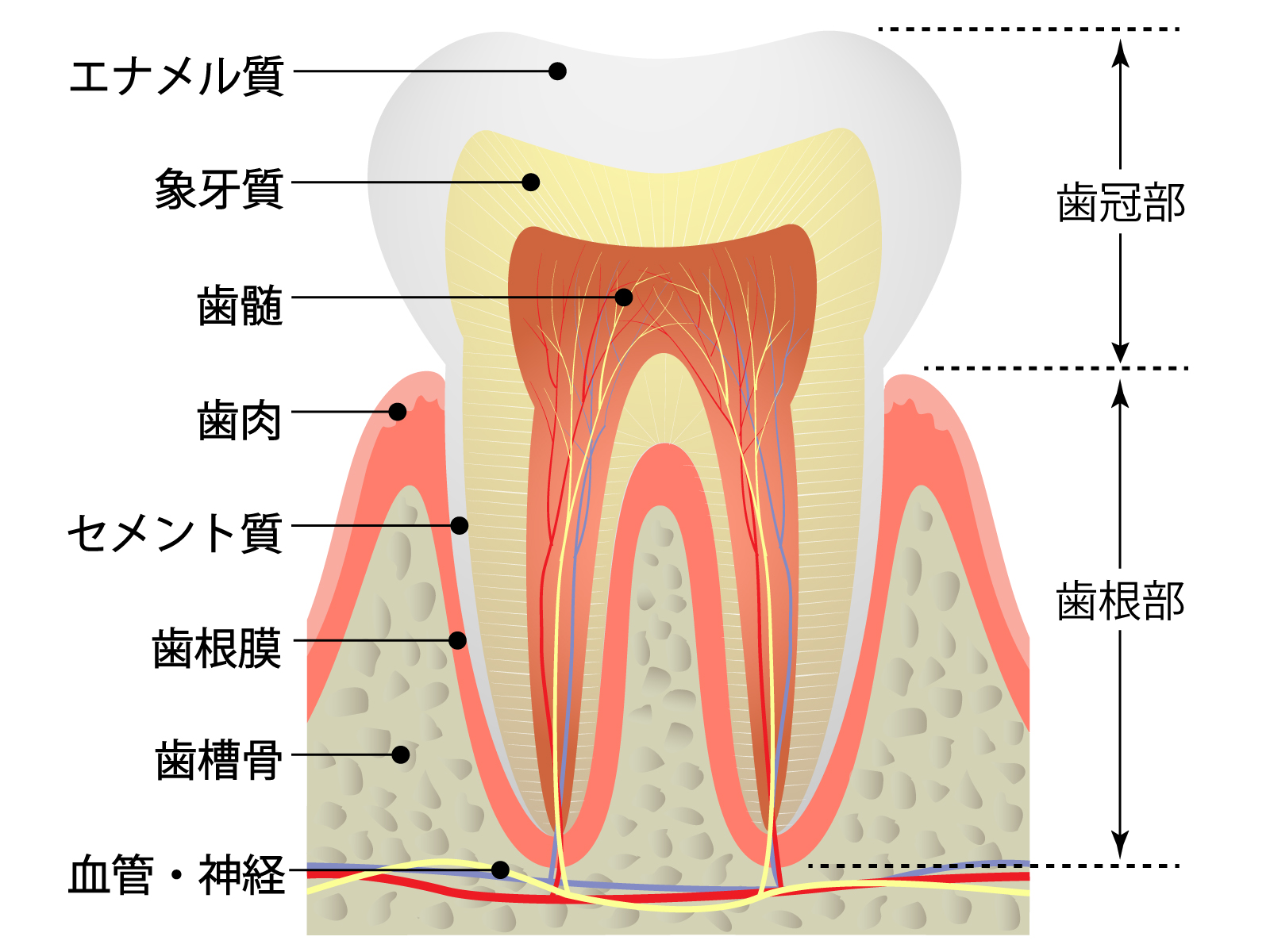

ではじょうぶな歯をつくるための栄養素とはどんなものでしょうか? 歯の構造を見ながら見ていきましょう。

もちろんこれを摂取すればいいというわけではなく、様々な食品からいろいろな栄養素をとりいれることが大切です。一つの目安として、タンパク質、ビタミン、カルシウムと覚えておいてくださいね!

それでは、栄養素をひとつひとつ見ていきましょう。赤ちゃんの歯の形成期に栄養が大切なのはもちろんですが、大人の歯も食事でなにか変わるでしょうか。そんなところもご説明します。

■タンパク質

タンパク質は、皮膚や筋肉、内臓や骨などを構成する主要な成分です。身体の組織と同様に、歯のまわりの、歯肉・歯根膜歯槽骨といった歯周組織にとっても大事な構成成分です。また象牙質やセメント質にも、コラーゲンという繊維状のタンパク質が含まれるため、歯の基盤をつくるためタンパク質は必要不可欠です。

タンパク質の代謝には特徴があります。歯周組織のコラーゲンは5日から6日くらいで活発に代謝します。歯根膜はたった1日と短いことが分かっています。つまり、日々の食生活でタンパク質が足りないと、歯周組織は栄養不足に陥りやすいのです。3食きちんと食べれば必要なタンパク質をとることができるとも言われていますよ。日々の食事でタンパク質をとることを心掛けてみてください。

※アミノ酸スコア

食事に意識の高い方なら聞いたことがあるかもしれません。タンパク質の栄養価を示す指標が「アミノ酸スコア」です。タンパク質を構成するアミノ酸には、必須アミノ酸と非必須アミノ酸にわけられます。人間が体内で作ることができず、必ず食事でとる必要があるアミノ酸を「必須アミノ酸」と言い、この9種のアミノ酸がバランスよく含まれている食品をアミノ酸スコアで確認することができます。

*アミノ酸スコアが高い食品

- 豚肉(ロース)

- あじ(生)

- 卵

- 牛乳

- 大豆など

■ビタミンA

ビタミンAは、歯のエナメル質を作る効能があります。エナメル質は人体で一番硬い組織で、歯の一番外側を覆っています。ビタミンAは抗酸化作用があり、各組織のタンパク質と結合しそれらの組織を保護します。歯の表面を覆うエナメル質を強化する性質があるため、虫歯予防にも効果があります。

*ビタミンAを多く含む食品

- カボチャ

- ニンジン

- レバー

- 卵

- ホウレンソウ など

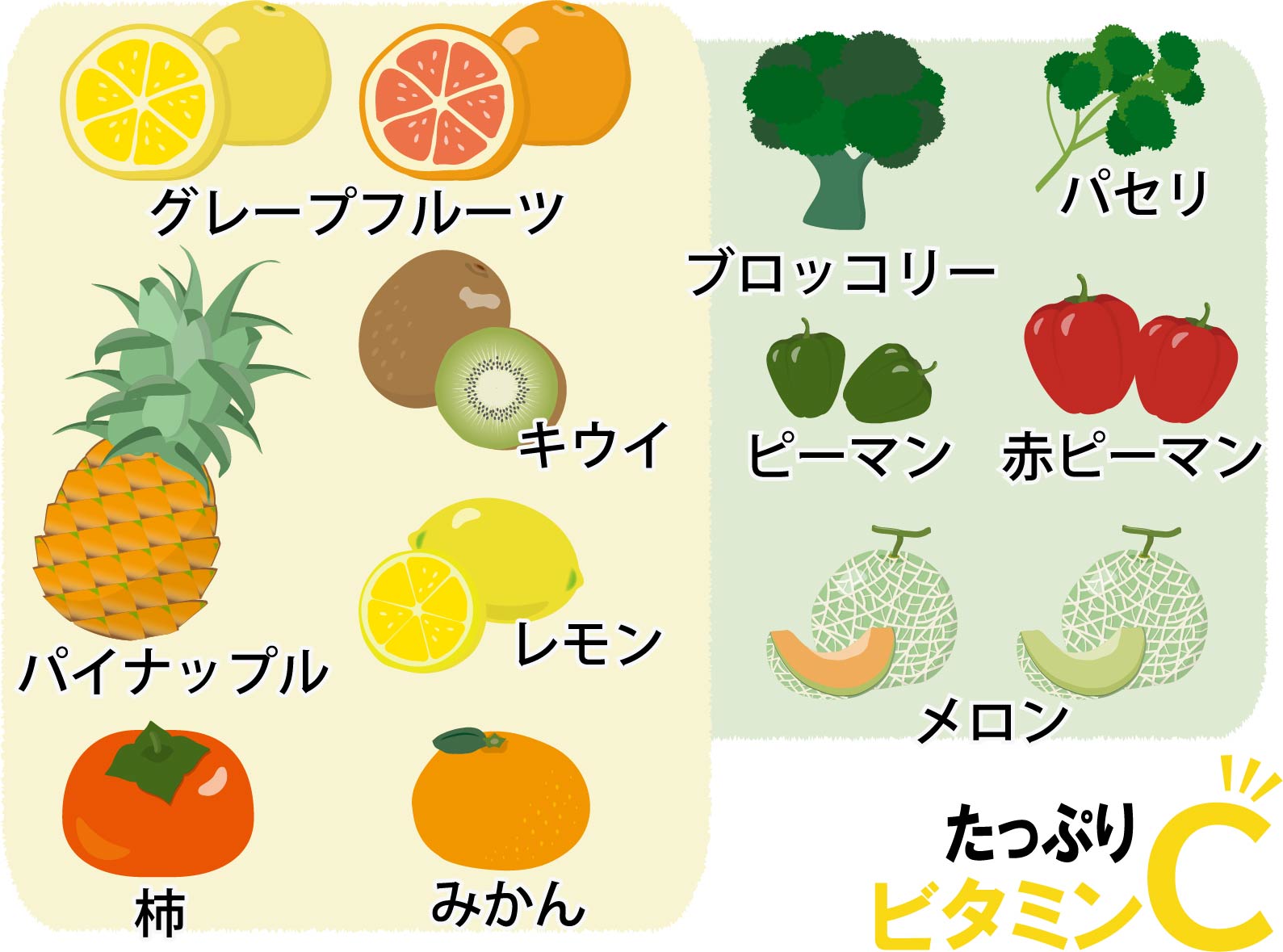

■ビタミンC

ビタミンCは、歯の象牙質をつくる栄養素の1つであり、カルシウムと同じく強い歯の基礎となるものです。

また歯周組織に含まれるタンパク質、コラーゲンの合成を促し、歯をささえる土台を健康に整えます。コラーゲンにカルシウムが付着することによってじょうぶな歯が作られるのですが、コラーゲンの合成に必須の栄養素がビタミンCなのです。

歯周病の原因となる細菌は、このコラーゲン繊維を分解してしまい、歯茎の弱体化につながってしまうのです。ビタミンCには、免疫力をあげる、炎症をおさえる、抗酸化作用といった効果もあり、歯周病原因菌の感染予防や炎症の改善に役立ちます。

*ビタミンCを多く含む食品

- みかん

- レモン

- ピーマン

- パセリ

- ブロッコリー など

■ビタミンD

ビタミンDは、骨にカルシウムが付着するのを助ける接着剤のような役割があり、強い骨や歯の形成を促します。ビタミンDが足りなければ、いくら乳製品や魚や大豆を食べてもカルシウムを体内に取り込むことはできません。カルシウムはからだに取り込むために助けが必要な栄養素でもあるんです。カルシウムを多く取り入れたい場合は、ビタミンDが豊富に含まれている食物も同時に食べる必要があります。

*エナメル質形成不全

歯のエナメル質が、様々な理由からうまく形成されないことがあります。歯の表面のエナメル質が欠けたりくぼんだりして、その下の象牙質がむきだしになり変色したりします。乳歯のときのむし歯や外傷いった局所的なことが原因の場合と、病気や栄養障害といった全身の障害が関係している場合があります。カルシウムの吸収を助ける、ビタミンD不足が関係していることも多くあります。

*ビタミンDを多く含む食品

- 魚類

- きのこ類

■カルシウム

カルシウムは、骨や歯を構成する主要な成分です。歯の象牙質は、そのほとんどがカルシウムで形成されています。歯の表面を覆うエナメル質の再石灰化のためにも、欠かせない栄養素です。

再石灰化とは、食事でお口の中が酸性に傾き、エナメル質が溶けたときに、強い歯に修復してくれる働きです。カルシウムはこの再石灰化を助けてくれるのです。逆に、カルシウムが足りず再石灰化がうまくすすまないと、溶けたエナメル質が修復されず虫歯リスクが高まることになります。

カルシウムを取り込むためには、同時にビタミンDの多く含まれた食品をとりいれることをお忘れなく。

*カルシウムを多く含む食品

- 乳製品(ヨーグルト、チーズなど)

- 小魚

- 卵

- 大豆

- ひじき

- ゴマ など

■丈夫な歯をつくるために

日本人の食事はカルシウムが不足がちな傾向にあります。丈夫な歯をつくるためには、カルシウムやリンなどのミネラルのほかに、良質のタンパク質やビタミンA、C、Dなども必要です。

食事はいろいろな食品を組み合わせて、バランスの取れたものにしましょう。また噛みごたえのあるものをメニューにとりいれることを考えてみてください。よく噛んで唾液の分泌が活発になればお口の中の衛生に役立ちますし、顎の骨をじょうぶにしたり、脳に刺激を与えて認知症予防にもなるんですよ。

食事は、これ食べれば歯がじょうぶになる、健康になる、というものではありません。様々な栄養素をバランスよくとることを心掛けてくださいね。なんでもおいしくいただくことが健康の秘訣なのです。

詳しく読む →

インプラント治療の費用は全部でいくら?安く抑える方法はあるのか

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 歯を補う治療方法の一つに「インプラント」があります。インプラントは、高額だというイメージをもっている人は多いことでしょう。

今回は、インプラントの費用相場、費用を安く抑える方法について解説します。インプラントが高額な理由やクリニックの選び方の注意点もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

歯を補う治療方法の一つに「インプラント」があります。インプラントは、高額だというイメージをもっている人は多いことでしょう。

今回は、インプラントの費用相場、費用を安く抑える方法について解説します。インプラントが高額な理由やクリニックの選び方の注意点もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

インプラント治療とは?

まずは、インプラント治療の目的、ほかの治療方法との違い、治療の流れについて解説します。

まずは、インプラント治療の目的、ほかの治療方法との違い、治療の流れについて解説します。

インプラント治療の目的

インプラント治療とは、虫歯や歯周病、怪我などが原因で失ってしまった天然の歯を補う治療方法の一つです。 治療方法は、まず、インプラント体と呼ばれる、歯の根っこの代わりとなるものを顎の骨に埋めます。さらに上から人工歯を被せることで、天然の歯のような使い心地や自然な見た目に整えるという効果が期待できます。ほかの治療方法との違い

失った歯を補うには、インプラント以外に「ブリッジ」や「入れ歯」などの治療方法があります。これらの治療法とインプラントの違いはどのようなものでしょうか。主に以下のような違いがあります。- ほかの歯を削る必要がない

- 天然の歯と同じような噛み心地である

- 本物の歯のような透明感と光沢感がある

インプラント治療の流れ

インプラント治療の工程は、大きく分けると以下の流れで行います。- 初診、カウンセリング

- 一次手術(インプラント体を埋め込む)

- 二次手術(アバットメントの取り付け)

- 型取り

- 人工歯の装着

- メンテナンス

インプラント治療の費用は全部でいくら?

インプラントの費用は、歯科クリニックごとに異なりますが、おおよその費用相場は1本、30万〜40万円程度です。

具体的な費用は、歯科クリニックで実際に患者様のお口の状態を診察して判断する必要があります。気になる方は、初回カウンセリングだけでも受けてみるといいでしょう。

インプラントの費用は、歯科クリニックごとに異なりますが、おおよその費用相場は1本、30万〜40万円程度です。

具体的な費用は、歯科クリニックで実際に患者様のお口の状態を診察して判断する必要があります。気になる方は、初回カウンセリングだけでも受けてみるといいでしょう。

どうしてインプラント治療は高額なの?

インプラント治療は、ほかの治療方法である「ブリッジ」や「入れ歯」に比べて費用が高額です。その理由には、以下のとおりです。

インプラント治療は、ほかの治療方法である「ブリッジ」や「入れ歯」に比べて費用が高額です。その理由には、以下のとおりです。

- 材料費が高い

- 高度な技術が必要である

- 設備費がかかる

材料費が高い

インプラントは、世界中のいろいろなメーカーが研究・開発し、販売しています。さまざまな種類がありますが、多くの歯科医院では、安全性が高く品質がしっかりと保証されたものを選んでいます。 インプラント体は体内に埋め込むため、インプラント体に使用されている金属の純度が高いものを選んでいる歯科医院もあるのです。このようなケースでは、インプラント費用はさらに高くなるでしょう。高度な技術が必要である

インプラント治療は、歯を補うほかの治療方法とは異なり、外科手術を必要とする治療です。難易度の高い治療なので、すべての歯医者でインプラント治療ができるわけではありません。 歯科医師の高度な技術や知識を必要とし、長い時間をかけて技術や知識を習得しているため、技術料が高くなり、インプラント治療の費用が高額になる傾向にあります。設備費がかかる

一般的な歯科治療で使用する設備に加えて、インプラント治療を行っている多くの歯科クリニックでは、検査や治療に必要な設備を導入しています。具体的には、検査に使用する歯科用CTや外科手術をするための個室などです。 治療をするうえで、検査で正確な情報を得て、清潔な環境でオペを行うためには設備は重要といえるでしょう。歯科用CTのような設備を導入するには、高額な設備費が必要なのです。インプラント治療は保険が適用される?

基本的には、インプラント治療に保険は適用されません。健康保険の対象となる治療とは「日常生活に必要な機能を回復させることを目的とした最低限の治療」に限られます。

インプラントは、失った歯を補う治療のため、歯としての機能を回復させるという点は健康保険の基準を満たしているように感じますが、最低限の治療であるという点には当てはまりません。その理由は、インプラントは日常生活を送るうえで、求められる以上の「見た目のよさ」と「機能性」をもっているからです。

一方、ブリッジや入れ歯などは最低限の治療方法といえるため、保険が適用されます。

しかし、生まれつきの疾患で顎の骨が変形している場合や、事故や病気が理由で顎の骨を失ってしまっている場合などに限り、インプラント治療が保険適用の対象となることがあります。保険適用でインプラント治療が受けられる歯科医院は限られています。ご自身の症状が「保険適用の対象となるのか」「どこで治療を行えばいいのか」など、お近くの歯科医院で相談してみましょう。

基本的には、インプラント治療に保険は適用されません。健康保険の対象となる治療とは「日常生活に必要な機能を回復させることを目的とした最低限の治療」に限られます。

インプラントは、失った歯を補う治療のため、歯としての機能を回復させるという点は健康保険の基準を満たしているように感じますが、最低限の治療であるという点には当てはまりません。その理由は、インプラントは日常生活を送るうえで、求められる以上の「見た目のよさ」と「機能性」をもっているからです。

一方、ブリッジや入れ歯などは最低限の治療方法といえるため、保険が適用されます。

しかし、生まれつきの疾患で顎の骨が変形している場合や、事故や病気が理由で顎の骨を失ってしまっている場合などに限り、インプラント治療が保険適用の対象となることがあります。保険適用でインプラント治療が受けられる歯科医院は限られています。ご自身の症状が「保険適用の対象となるのか」「どこで治療を行えばいいのか」など、お近くの歯科医院で相談してみましょう。

インプラント治療の費用を安くする方法はある?

インプラントは、一部の場合を除き、保険が適用されないことがわかりました。

少しでも費用を抑えるために、何かできることはあるのでしょうか。インプラント治療の費用を安くする方法は、以下のとおりです。

インプラントは、一部の場合を除き、保険が適用されないことがわかりました。

少しでも費用を抑えるために、何かできることはあるのでしょうか。インプラント治療の費用を安くする方法は、以下のとおりです。

- 医療費控除の申請を行う

- デンタルローンを利用する

医療費控除の申請を行う

インプラント治療は健康保険の対象ではありませんが、治療にかかった費用を「医療費控除」として申請をすれば、負担を軽くできることがあります。 医療費控除とは、一年間に払った医療費が10万円以上、もしくは所得の5%以上だった場合に、その医療費が税金の還付対象となる制度です。医療費控除を受けるためには申請が必要です。医療費控除の対象となるかどうかを確認のうえ、書類を揃えて申請を行います。デンタルローンを利用する

まとまったお金を払うのが難しいという人は「デンタルローン」という選択もあります。 デンタルローンは、インプラント治療にかかるトータルの金額を安くできるわけではありませんが、一度の支払いの負担を軽減できます。デンタルローンが組めるかどうかは歯科クリニックによって異なるため、確認しましょう。安すぎるインプラントは注意!

インプラントができる歯科クリニックを探していると、格安で治療が受けられるクリニックを目にすることがあるかもしれません。

「費用が安いから」という理由だけで歯科医院を選ぶのは、危険な場合があります。品質の悪いインプラントを使用している、技術が低い、必要な設備が整っていない、などの可能性があるからです。体に不具合が生じる事態や、後々インプラント治療をやり直さなければいけない事態になることもあるでしょう。結果的に、当初予想していたよりも費用がかかってしまうことも考えられます。

すべての格安インプラント治療が危険とは限りませんが、安すぎるインプラントには十分注意してください。

歯科医院の実績を確認することや、実際にカウンセリングを受けた時の先生との相性などを確認し「信頼できる歯科医師かどうか」で選ぶことが重要です。後々のトラブルや不満などに繋がりにくいといえるでしょう。

インプラントができる歯科クリニックを探していると、格安で治療が受けられるクリニックを目にすることがあるかもしれません。

「費用が安いから」という理由だけで歯科医院を選ぶのは、危険な場合があります。品質の悪いインプラントを使用している、技術が低い、必要な設備が整っていない、などの可能性があるからです。体に不具合が生じる事態や、後々インプラント治療をやり直さなければいけない事態になることもあるでしょう。結果的に、当初予想していたよりも費用がかかってしまうことも考えられます。

すべての格安インプラント治療が危険とは限りませんが、安すぎるインプラントには十分注意してください。

歯科医院の実績を確認することや、実際にカウンセリングを受けた時の先生との相性などを確認し「信頼できる歯科医師かどうか」で選ぶことが重要です。後々のトラブルや不満などに繋がりにくいといえるでしょう。

まとめ

今回は「インプラントに挑戦したい!だけど、費用が心配でなかなか踏み出せない」という方に向けて、インプラントが高額な理由や費用を抑える方法について解説しました。

インプラントは、材料費や設備費が高く、歯科医師の技術や知識が求められる治療のため、費用が高くなる傾向があります。

しかし、インプラントは、機能性・審美性においてメリットが感じられる治療方法といえるでしょう。費用だけで歯科医院を選ぶと、後々トラブルになる可能性もありますので、十分注意しましょう。

インプラント治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

今回は「インプラントに挑戦したい!だけど、費用が心配でなかなか踏み出せない」という方に向けて、インプラントが高額な理由や費用を抑える方法について解説しました。

インプラントは、材料費や設備費が高く、歯科医師の技術や知識が求められる治療のため、費用が高くなる傾向があります。

しかし、インプラントは、機能性・審美性においてメリットが感じられる治療方法といえるでしょう。費用だけで歯科医院を選ぶと、後々トラブルになる可能性もありますので、十分注意しましょう。

インプラント治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。 詳しく読む →

インプラントの寿命はどれくらい?寿命を延ばす方法を詳しく解説!

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

人工歯根を骨に埋め込むことで、噛む機能を回復させるインプラント治療ですが、人工物であるインプラントにも実は寿命があるのをご存じでしょうか。

今回は、インプラントの寿命と寿命を伸ばすための方法について詳しく解説します。インプラント治療をするか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

インプラントの寿命はどれくらい?

インプラントの寿命は、およそ10年とされています。

ただし、お口の中の環境やインプラントの材質などによって、15年以上使用できる場合や、逆に10年ももたないこともあります。

インプラントの寿命とは、自然にインプラントが外れてしまう、もしくは使用の継続が難しくなって撤去されるまでの期間です。10~15年ほどインプラントが使えている方の割合は、上顎でおよそ90%、下顎でおよそ94%とされます(骨移植や、抜歯後すぐに埋入したケースでは87~92%)。

つまり、インプラントの寿命が10年を超える方は9割以上いるということです。

しかし、寿命は定期的なメンテナンスを受けることが前提の話です。専門家によるチェックやセルフケアを怠ると、インプラントの寿命は短くなります。そのため、メーカーによっては10年という長期保証を設けているところもありますが、定期的なメンテナンスを受けていない場合、保証を受けられません。

インプラント・ブリッジ・入れ歯の寿命を比較

次に、インプラントとブリッジ、入れ歯の寿命を比較します。インプラントとブリッジ、入れ歯の寿命は、以下のとおりです。

<インプラント・ブリッジ・入れ歯の寿命>

| 補綴物(ほてつぶつ) | 寿命 |

|---|---|

| インプラント | およそ10年 |

| ブリッジ | およそ7~8年 |

| 入れ歯 | およそ3~5年 |

以下、それぞれ解説します。

インプラントの寿命

インプラントの寿命はおよそ10年で、ブリッジや入れ歯に比べて長いです。ほかの歯を削ることや金具をかけることはしないため、ほかの歯への影響もありません。

費用は1本あたり30~40万円程度のため、ほかの治療より費用が高額な傾向にあります。

しかし、寿命が長く、ほかの歯への影響も少ないなどメリットが多いことから、長期的に見ればコストパフォーマンスは高いといえるでしょう。

ブリッジの寿命

ブリッジの寿命はおよそ7~8年です。失った歯の両隣の歯を削って支えにして被せ物をします。健康な隣の歯を大きく削る必要があり、健康な歯の寿命にも影響を与えます。

また、固定式の被せ物ですき間に物が詰まりやすく、掃除がしにくいのが欠点です。そのため、ケアが十分でないと虫歯や歯周病のリスクが高まるため、寿命が短くなります。

入れ歯の寿命

入れ歯の寿命はおよそ3~5年で、3つの補綴物の中で最も短いです。

しかし、入れ歯が使えなくなるケースで多いのは、入れ歯自体が壊れることではありません。ほとんどがバネをかけている歯がダメになる、顎の骨が減って入れ歯が合わなくなることが理由です。

インプラントの寿命を縮める原因

しかし、次のような行為は寿命を縮めてしまう原因となるため、注意が必要です。

①ケア不足でインプラント周囲炎になる

インプラントは、天然歯とは異なる作りをしており、天然歯よりも細菌に対する防御機能が弱いです。そのため、口の中の清掃が不十分だと、インプラント付近の歯茎や骨はインプラント周囲炎とよばれる歯周病にかかりやすくなります。

②喫煙の習慣がある

たばこは血の巡りを悪くさせるため、インプラントの天敵といえます。喫煙習慣があると、埋入手術後のインプラントと骨がくっつくのに時間がかかります。加えて、感染症にかかりやすくなるため、喫煙習慣がない方に比べてインプラント周囲炎のリスクが高いです。

③歯ぎしり・食いしばりをする

寝ている間の歯ぎしりや集中しているときに食いしばる癖がある方は、インプラントの寿命を縮める可能性があります。

歯ぎしりや食いしばるときの歯にかかる力は通常、物を噛むときよりも何倍も強いです。さらに、インプラントは天然歯と違って、歯への圧力を調整する歯根膜がありません。そのため、ダイレクトに歯周組織が強い力を受けてしまい、インプラントが自然に取れる原因となります。

④格安インプラントを使っている

1本10万円ほどの格安インプラントは、インプラントが長くもたない可能性があります。一般的にインプラント1本あたりの相場は30~40万円です。そのため「1本10万円~」と謳った格安インプラントは、値段だけ見ると非常に魅力を感じるでしょう。

しかし、格安インプラントは素材が悪く、外れやすいものや、強度が弱いものが存在します。そのようなインプラントは保証期間が短いこともあり、すぐに取れても再治療に費用がかかり、かえって費用が高くついてしまうおそれがあります。

すべての格安インプラントにリスクがあるわけではありませんが、インプラントを長持ちさせたいならさけましょう。

インプラントの寿命を延ばす方法

インプラントを長持ちさせるには、以下の方法を取り入れましょう。

定期的にメンテナンスを受ける

インプラントは人工歯根を埋め込んだ特殊な治療のため、治療後も歯科医院で定期的なメンテナンスが必要です。メンテナンスでは、主に次のことを行います。

- ご自身では取りきれないインプラントと歯茎の間の汚れを除去

- インプラントに余計な負荷がかかっていないか噛み合わせのチェック

- セルフケアの方法をアドバイス

インプラント治療は埋入して終わりではなく、その後の定期的なメンテナンスも含めた治療です。専門家に定期的に確認してもらうことで大きなトラブルを予防する効果もあります。インプラント治療後は、必ず歯科医院を受診しましょう。

毎日の丁寧な歯磨き習慣を身につける

インプラントを入れたあとは、丁寧な歯の清掃を心がけましょう。

インプラントは虫歯になることはありませんが、歯周病にかかりやすいです。歯ブラシだけでなく、歯間ブラシやタフトブラシ(毛先が細い筆のような歯ブラシ)を併用して、インプラントの周りに汚れが溜まらないようにしましょう。

禁煙する

たばこはインプラントの寿命にも大きく影響します。

手術前だけでなく、治療後も禁煙や吸う本数を減らすよう努めましょう。

歯ぎしり・食いしばりの治療を受ける

歯ぎしりや食いしばり癖がある方は、インプラントに余計な力がかかってしまうおそれがあるため、治療を受けましょう。

インプラント埋入後に症状が認められる場合には、歯科医院でマウスピースを作ることで対応できます。マウスピースによって力が分散され、インプラントを守ることにつながります。

有名なメーカー製のインプラントを選ぶ

有名なメーカーのインプラントを採用している歯科医院で治療を受けましょう。

インプラントメーカーは世界に100社以上存在しますが、なかには質が悪いものがあるのも事実です。有名メーカーのインプラントは世界中でたくさんの実績があり、安全性が認められているものが多いです。また、治療実績や成功率に基づき、保証期間も10年と長いところが多くあります。

患者さまご自身で、インプラントの種類を決めることはほとんどありません。治療を受ける歯科医院が、どのメーカーのインプラントを使用しているのか確認しておくとよいでしょう。

インプラントが寿命をむかえたらどうする?

インプラントの寿命とは、インプラントが根元ごと取れてしまったときです。寿命をむかえたインプラントは、再度インプラント埋入手術からやり直す必要があります。

保証期間内なら無料で再治療が可能

もし保証期間の間にインプラントが取れてしまったら、無料で再治療が可能です。

インプラントは、一般的にメーカーごとにおよそ5~10年ほどの保証期間を設けています。保証期間内にインプラントが脱落した場合は、治療した歯科医院に相談しましょう。

しかし、実際は保証期間内にインプラントの脱落が起こることは稀です。手術中のトラブルや強い食いしばりなどの要因がなければ、通常脱落は起こりません。

保証を受けるには定期的なメンテナンスが必要

ほとんどのメーカーでは保証を受けるための条件があり、そのひとつに定期的に歯科医院でメンテナンスを受けていることがあげられます。

インプラントの寿命は、術後のメンテナンスによって左右されます。そのため、歯科医院で指示されたメンテナンスの頻度を守り、歯科医院を受診する必要があるのです。

まとめ

インプラントの寿命はおよそ10年といわれていますが、術後のケアの状態によって寿命が異なります。

インプラントは埋入して終わりではありません。インプラントを長持ちさせるためには、定期的なメンテナンスと日々のケアが重要です。丁寧にケアしていくことで、インプラントは長く使い続けられます。インプラントを検討している方は、ぜひ参考にしてください。

インプラントを検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

詳しく読む →

インビザライン治療をやらなきゃよかった?後悔しないための知識!

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

美しい歯並びを手に入れるための方法のひとつに「インビザライン治療」があります。インビザライン治療は透明なマウスピースを使用するため、従来の矯正装置よりも目立たないことが特徴です。

しかし、治療を受けたあとに後悔する方がいることも事実です。

今回は、インビザライン治療を行って後悔しないために、インビザラインのメリット・デメリット、どのような人に向いているのかなどを解説します。

インビザライン治療をやらなきゃよかったと後悔するのはなぜ?

インビザライン治療では、1日20〜22時間以上マウスピースを装着する必要があります。同じマウスピースを一定期間装着するため、マウスピースの定期的な清掃が非常に重要です。

インビザライン治療を順調に進めるには、患者様自身の自己管理が必須といえるでしょう。自己管理を怠ることで生じたトラブルが原因で、インビザライン治療を後悔することがあります。

インビザライン治療のデメリット・リスクを知ろう!

インビザライン治療のデメリットやリスクは、以下のとおりです。

歯茎が退縮する

マウスピースの装着することで、歯茎が下に下がる患者様がいます。歯茎が薄い場合や歯周病で歯を支える骨に問題がある場合は、歯茎の退縮が起こりやすいです。

マウスピースの装着時間が長い

インビザラインは歯を動かす力が弱いため、マウスピースを1日20〜22時間以上装着する必要があります。装着時間が少ないと、歯が計画どおりに動かず、治療が長引く原因になるでしょう。

自己管理が必要になる

食事や歯磨きの際は、破折を防ぐためにマウスピースを外す必要があります。

また、インビザライン治療では事前にマウスピースが複数枚渡されます。マウスピースを紛失すると再作成する必要があり、治療期間が延びるでしょう。金銭的な負担も増加します。

インビザライン治療では、ワイヤー矯正と比べて治療中の自己管理が非常に重要です。

治療できる歯並びが限定されている

インビザライン治療は歯に加わる力が弱いため、歯を大きく動かすことができません。重度の歯列不正など、歯を大きく動かす必要のある歯並びは治療することができないのです。

また、骨格的な問題がある受け口や出っ歯など、外科的な治療が必要な場合もインビザラインで治療することはできません。

健全な歯を削ることがある

歯を並べるスペースが十分に確保できない場合、歯を削ってスペースを確保することがあります。歯を削る量は基本的にごくわずかですが、知覚過敏を引き起こすこともあるでしょう。

虫歯や歯周病のリスクがある

食後、歯に食べ物が付着した状態でマウスピースを装着すると、歯と食べ物が密着することで虫歯や歯周病になる可能性があります。

また、マウスピース装着中は、水以外の飲み物は基本的に飲んではいけません。そのため、インビザライン治療中はお口の中が乾燥しやすいです。唾液には、抗菌作用やお口の中をきれいにする作用があるため、お口の中が乾燥すると虫歯のリスクが増加します。

噛み合わせが変化する

マウスピースは歯列全体を覆う形状です。そのため、矯正治療中は奥歯が下がるような方向に力が働いています。マウスピースを装着することで、奥歯が下がって噛み合わせが変化する可能性があるでしょう。

後戻りのリスクがある

インビザライン治療後、もとの歯並びに戻る「後戻り」が起きることがあります。矯正治療によってきれいになった直後は、骨の状態が不安定なため後戻りが起きるといわれています。

後戻りを防止するために、矯正治療後は保定装置とよばれる器具を一定期間装着しなければなりません。保定装置を自己判断で中止すると、後戻りが起きることがあるので注意しましょう。

インビザライン治療のメリット

インビザライン治療のメリットは、以下のとおりです。

目立たない

インビザライン治療は透明なマウスピースを使用するため、矯正器具が目立ちません。特に、人前で話す機会が多い場合、マウスピースを外すこともできるため、より自然な印象を保つことが可能です。

取り外せる

ワイヤー矯正は、歯の表面に金属を取り付けてワイヤーを装着するのが一般的ですが、インビザライン治療は、取り外し可能な透明なマウスピースを使用して歯を矯正します。マウスピースを外して食事や歯磨きを行えるため、矯正治療中もストレスが少ないとされています。

痛みが少ない

矯正治療では歯に力を加えるため、痛みが生じることが多いです。インビザライン治療は歯にかかる力が小さいため、矯正中の痛みが比較的少ないといわれています。

金属アレルギーの心配がない

インビザライン治療で使用するマウスピースは、ポリウレタンとよばれる素材でできています。金属を使用していないため、金属アレルギーがある人も安心して治療を行えるでしょう。

通院回数が少ない

インビザライン治療では、装着するマウスピースが複数枚渡されます。一定期間マウスピースを装着したあと、ご自身で新しいマウスピースに交換します。そのため、通院回数は1〜3か月に1回と比較的少ないです。

インビザライン治療が向かない人とは?

インビザライン治療が向かない人の特徴は、以下のとおりです。

装着時間を守れない

インビザライン治療の治療効果は、マウスピースの装着時間に依存します。装着時間が短いと歯が計画どおりに動かず、治療が長引きます。

マウスピースを装着しない期間が続くと歯並びが変化し、マウスピースを装着できなくなるでしょう。装着できなくなった場合は、マウスピースを再作成しなければなりません。

定期的なマウスピースの交換ができない

インビザラインは、決められた期間マウスピースを装着したあと、担当の歯科医師に指定された順番でマウスピースを交換します。指定された期間や順番を守ることができないと、矯正治療が計画どおりに進みません。

衛生管理ができない

インビザライン治療中は同じマウスピースを1週間ほど使用します。そのため、毎食後にマウスピースを清掃する必要があります。清掃を怠ると、カビやにおいの原因になるでしょう。

また、食後はマウスピースを装着する前に、歯磨きを行う必要があります。歯に食べ物が付着した状態でマウスピースを装着すると、虫歯や歯周病の原因になるからです。

インビザライン治療中に虫歯や歯周病になると、治療を優先するために矯正を中断することが多いです。治療期間が長くなり、マウスピースの再作成が必要なケースがあります。

まとめ

今回は、インビザライン治療のメリットやデメリットなどを解説しました。

インビザラインのメリットは、自由に取り外しができ、矯正治療を目立たずに行うことができることです。デメリットは、矯正治療の効果がご自身の自己管理に大きく依存することが挙げられます。そのため、インビザラインの装着時間や装着期間を守ることや、定期的な清掃を行うことが難しいと感じる方は、インビザライン治療が向いていない可能性があります。インビザライン治療を希望される方は、担当の歯科医師としっかり相談しましょう。

インビザライン治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。詳しく読む →

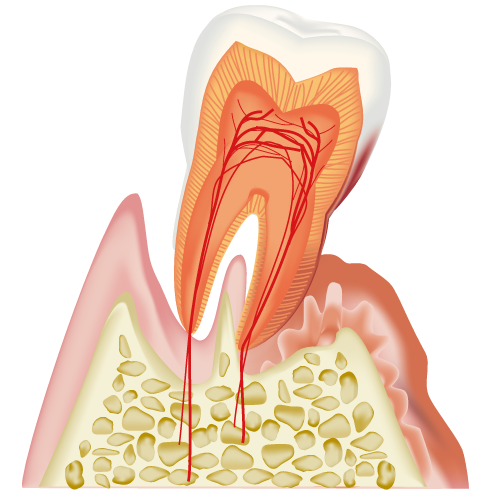

こわがらないで! 知識と根気で歯周病を治療しよう

今日は「人類史上最大の感染症」と呼ばれる、歯周病という病気についてお話します。歯周病とは細菌の感染によって引き起こされる炎症性疾患です。歯周病菌という菌が炎症を引き起こし、歯の周りの歯肉が腫れて歯の根を包み込んで支えている骨が溶けてしまうという病気です。

■歯周病は細菌が骨を溶かす病気です

お口の中の食べ物の残りカスは、歯の表面にとどまると食後8時間程度で大量の細菌を繁殖させます。この細菌の集団は、プラークと呼ばれます。以前は歯垢という言葉も使われていました。

プラークが歯と歯肉の境にある隙間にたまったままになると、体は細菌を退治するために炎症を起こすので、歯肉が赤く腫れたり骨が溶けたりします。

これが歯周病です。

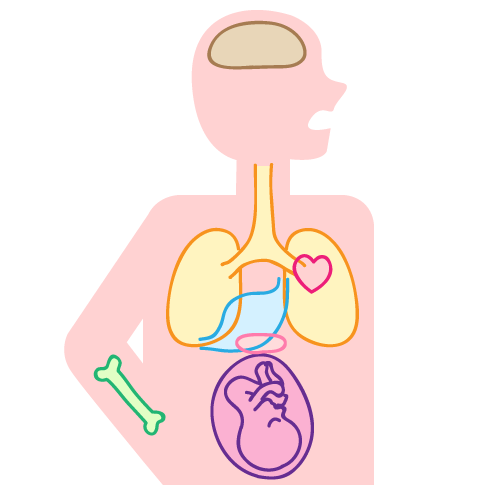

■歯周病と全身の病気との関係

近年では歯周病はお口の病気にとどまらず様々な全身疾患を引き起こすことがわかってきました。例えば

- 糖尿病

- 慢性腎臓病

- 心筋梗塞

- 誤嚥性肺炎

- 早産

- 低体重児出産

といった重大な疾患を引き起こしたり、悪化させたりするということが国内外の研究から分かっています。他にもアルツハイマー病やガンのリスクが高まるという報告もされています。歯周病は、歯科医院で治療する病気の中では唯一の生活習慣病なのです。

■歯周病は自覚症状がありません

歯周病には初期段階の歯肉炎と進行段階の歯周炎の2つがあります。歯肉炎になると赤くなったり腫れたりしますが、実はこの段階では痛みを感じないことがほとんどです。

ところがさらに進行して歯周炎になると膿が出たり、歯がグラグラして最後には歯を抜かなければならなくなるほど骨が溶けてしまいます。それでも痛みは感じないんです。

■人類史上最大の感染症

歯周病が「人類史上最大の感染症」としてギネスブックに認定されたのは2001年のこと。その後もこの感染症が収束したという報告はされていません。日本でも、20歳前後の若者の5人に1人、50歳前後なら2人に1人は歯周病にかかっています。それ以上の年齢だと歯周病の人の割合はもっと増えるのです。日本人の歯を失う原因の第1位は歯周病というのも納得するほかありません。歯周病はそれだけ自分では気づきにくくありふれた病気なのです。

■歯周病のセルフチェック

もしかしたらあなたもすでに歯周病にかかっているかもしれません。このチェックリストを確認して自分に歯周病の可能性があるかどうか見てみましょう。それはスタート!

- 口臭を指摘された・自分で気になる

- 朝起きたら口の中がネバネバする

- 歯みがき後に、毛先に血がついたり、すすいだ水に血が混じることがある

- 歯肉が赤く腫れてきた

- 歯肉が下がり、歯が長くなった気がする

- 歯肉を押すと血や膿が出る

- 歯と歯の間に物が詰まりやすい

- 歯が浮いたような気がする

- 歯並びが変わった気がする

- 歯が揺れている気がする

判定

- チェックが1~3個の場合

歯周病の可能性があります。軽度のうちに治療を受けましょう。 - チェックが4~5個以上の場合

中等度以上に歯周病が進行している可能性があります。早急に歯周病の治療を受けましょう。 - チェックがない場合

チェックがない場合でも無症状で歯周病が進行することがあるため1年に1回は歯科検診を受けましょう。

■歯周病対策には、プラークの除去が重要です。

歯周病の原因は歯周ポケットのプラークを住処として繁殖する細菌です。だから口の中のプラークを減らしてあげることができれば予防や治療につながります。こまめな歯みがきが大切ですが、それだけでは不十分なんです。歯間ブラシやデンタルフロスで歯の隙間のプラークを書き出すことがとっても大切なんです。歯周病は原因をしっかりと理解し適切なケアをしていけば予防も治療もできる病気です。がっかりせずに、ご一緒にしっかりケアをしていきましょう。

■歯周病の治療

*歯周病検査

歯周病の治療で一番最初に行われる歯周病検査について紹介したいと思います。 健康な人でも、歯と歯肉の間には歯肉ポケットと呼ばれる約1から3ミリの溝があります。この歯肉ポケットにプラークが入り込みうまく除去できないままでいると、炎症が起き、歯肉が腫れ、溝が深くなってしまうんです。歯周病の初期段階、歯肉炎の始まりです

歯周ポケットは歯肉に覆われているため、見ただけではポケットが深くなっているかどうかわかりません。そこでプローブという針状の器具を挿入し、歯肉の色形、感触、出血の有無をよく観察しながら溝の深さを測ります。一見健康そうな歯肉に見えるのに6ミリもプローブが入ることもあります。特に重要なのは出血の有無。歯肉に炎症が起きていると、プローブでこすっただけでも出血が起きるのです。

今度は歯の動揺度を調べます。歯周病が進行すると支える骨が溶けて歯がグラグラしてきます。ピンセットで歯を揺らして歯がぐらぐらしていないかを調べます。前歯も調べていきますよ。

X線検査では、歯の周りに骨がどれくらい残っているかを正確に確認します。健康な場合は歯肉のすぐ下まで骨で満たされていますが、歯周炎になると歯を支えている骨の量が減ってしまいます。/p>

歯周病検査は患者さんの歯周病の進行度と原因を調べ原因を取り除くにはどのような治療をどのような順番で行っていくかという治療の計画を立てるためにとても大切な工程です。

*歯周基本治療

歯周病の大元の原因である歯垢、プラークを取り除いて歯周病の進行を食い止めます。歯科医院で行うスケーリング・ルートプレーニング(SRP)、患者さん自身に行ってもらうブラッシングの指導が歯周基本治療の中心です。

スケーリング・ルートプレーニング(SRP)

患者さん自身では取り除くことが難しい、歯肉に覆われて外からは見えない場所の歯にこびりついたプラーク(歯垢)、歯石を除去する方法です。スケーリングで歯の表面についた歯石を取りのぞき、ルートプレーニングで表面を一層削ることで細菌を除去し、綺麗でなめらかな歯に仕上げます。再びプラークや歯石が付着しにくくすることが目的です。歯周病の重症度に合わせて何回かに分けて行っていきます。

ブラッシング指導

ブラッシング指導では患者さん一人一人のお口に合った歯ブラシの選び方や、歯ブラシの動かし方、歯ブラシが当たりにくいところの磨き方をお伝えします。歯間ブラシやデンタルフロスを使うことも大切です。歯周病の原因である歯垢、プラークを患者さん自身がきれいに取り除けるよう適切なブラッシング方法を指導します。

*歯周外科治療

歯周基本治療だけでは直しきれない中等度以上の症状の場合、歯周外科治療に進むことがあります。

歯肉切除

歯石をとりのぞいても歯周ポケットの深さが改善されない場合、歯周ポケットを浅くするために、腫れてしまった歯ぐきをメスやレーザーで切除します。

歯周ポケット掻爬術

歯周ポケットの奥深く、歯の根の表面にこびりついた汚れや、歯周ポケットの内側の細菌に感染した部分を掻き出す治療です。痛み止めの麻酔を注射して行います。歯の根の表面が清潔になり歯肉が密着すれば、汚れの付着を予防することにつながります。

フラップ手術

歯ぐきを切り開いて歯の根のまわりをきれいにする方法があります。歯ぐきに麻酔をして行うフラップ手術です。スケーリング・ルートプレーニング(SRP)や歯周ポケット掻爬術を行っても汚れや歯肉の内側の感染した部分をとりきれない場合に選択します。抜糸まで1週間程度が必要です。

*自由診療

歯周組織再生法(エムドゲイン療法)

症状が進むと歯肉の中の骨が溶けてなくなってしまっている場合もあります。ですが朗報です。近年は、歯周組織再生法と言って特殊な薬剤により失った骨を再生することもできるようになりました。エムドゲインの主成分(エナメルマトリックスデリバティブ)は、歯が生えてくるときに重要な働きをするタンパク質の一種です。治療部分の歯肉を切開し歯根表面のお掃除をして、エムドゲインゲルを塗布して縫合します。数か月から1年程度で歯周組織の再生が見込まれます。技術は日々進歩しています。

結合組織移植術(CTG)

歯茎の高さやボリュームを出すため、上顎の口蓋部分の粘膜を移植する方法です。

※医療行為にはリスクもあります

本来であれば隠れているはずの歯の根元をあらわにする治療は、一時的な知覚過敏になったりアナフィラキシーショックの報告もあります。それでも感染源の除去は医療の原則です。ご自身の全身の健康状態も鑑み、歯科医師とよく相談いただいたうえで、治療に踏み切る選択をご検討ください。

*メインテナンス

歯周病は非常に自覚症状に乏しい疾患で「サイレント・ディジーズ (静かなる病気)」と呼ばれています。ですので、治療が終わった後もかかりつけの歯科医院で年に数回の定期的なメインテナンスを必ず受けてください。再発を防ぎ早期発見、早期治療のためにも定期的な歯科検診は欠かせないのです。

メインテナンスでは歯周病検査をしプラークや歯石のチェックと清掃をします。人によって歯並びは違いますし時間が経てば形も変わっていきます。それぞれの患者さんの現在のお口の状態にふさわしい歯ブラシやケア用品をご紹介し、使い方を丁寧に指導します。

歯周病は自分ではとても気づきにくい病気でありながら、全身の健康に重大な影響をおよぼすこともあります。木更津きらら歯科では日本歯周病学会 認定医が所属し、最新の歯周病の知識で診断、治療、メインテナンスにあたります。恐れず根気よく治療し、毎日のセルフケアと定期的な検診で大切なご自分の歯を守っていきましょう。

詳しく読む →

舌側矯正にかかる費用と高額な理由!安くする方法も解説!

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

周囲に気づかれにくい矯正方法に「舌側矯正」があります。

しかし、なかには「舌側矯正はどのような治療なのか」「舌側矯正は費用が高額のため、なかなか踏み切れない」とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、舌側矯正の概要とメリットやデメリット、舌側矯正が高額となる理由や治療費を安くする方法などを解説します。舌側矯正に興味がある方は、ぜひ参考にしてください。

舌側矯正とは

歯列矯正は、大きくワイヤー矯正とマウスピース矯正の2種類に分類されます。さらに、ワイヤー矯正は、表側矯正・舌側矯正・ハーフリンガル矯正の3種類に分けられます。

舌側矯正はワイヤー矯正のひとつで、歯の舌側(裏側)に矯正装置を装着して行う治療法です。表側矯正のデメリットである目立ちやすさを解消できる審美性の高い矯正法で、昨今注目されています。審美性の高さでいうとマウスピース矯正があげられますが、マウスピース矯正は、ワイヤー矯正と比較して矯正力が弱いため、治療期間が長くなる傾向があります。

一方、舌側矯正は、審美性を保ちながらワイヤー矯正のメリットである強い矯正力があるため、マウスピース矯正と比較して治療期間が短く済むケースが多いです。舌側矯正は、表側矯正とマウスピース矯正のデメリットをカバーできる治療法ですが、費用が高額となる傾向があります。

舌側矯正のメリット・デメリット

歯列矯正の治療法を選択する際は、それぞれのメリットやデメリットを理解し、比較したうえでご自身に合う方法を選択するのがよいでしょう。矯正治療は、治療期間が長期となるため、後悔しない方法を選択することが大切です。

以下、舌側矯正のメリット・デメリットをご紹介します。

舌側矯正のメリット

舌側矯正の4つのメリットは、以下のとおりです。

- 審美性が高い

- 適用症例が多い

- 虫歯になりにくい

- ホワイトニングが行える

以下、それぞれ解説します。

審美性が高い

舌側矯正の特徴として、審美性の高さがあげられます。舌側矯正は、矯正装置を歯の内側に装着するため見た目に影響がありません。

表側矯正の場合、歯の表面側に装置を装着するため、審美性が大きく損なわれます。また、マウスピース矯正も、アタッチメントとよばれる突起を歯の表面に接着する場合があり、アタッチメントが目立つと感じる方も少なくありません。

一方、舌側矯正は、のぞきこんだりしない限り、装置が見えることはほとんどないでしょう。人前に出る機会の多い接客業や営業の方、矯正していることを周囲に気づかれたくない方にとって、矯正装置が目立たない点は大きなメリットとなるでしょう。

適用症例が多い

ワイヤー矯正は強い矯正力があるため、大きな歯の乱れなど、あらゆる症例に対応できます。

表側矯正と比較すると対応できる症例は劣りますが、マウスピース矯正で難しいといわれた症例でも、舌側矯正なら対応できる場合があります。舌側矯正の実績が豊富な歯科医師であれば、ほとんどの症例に対応できるでしょう。

虫歯になりにくい

歯の表面が虫歯菌の出す酸によって溶けてしまうと虫歯になります。歯の表面にプラークが多く残ると、虫歯菌の量も増えるため、虫歯のリスクが高くなるでしょう。

一方、唾液には、歯の表面を修復する再石灰化作用や虫歯菌の出す酸を中和させる効果があります。矯正治療中は装置が歯の表面に付くため、磨き残しがでやすくなり、虫歯リスクが高くなる傾向にあります。

しかし、歯の裏側は多くの唾液に触れているため、表側矯正と比較して舌側矯正は虫歯になりにくいといえるでしょう。

ホワイトニングが行える

歯列矯正しながらホワイトニングも行い、白い歯と美しい歯並びを同時に手に入れたいと考える方は少なくありません。舌側矯正であれば、矯正治療を行いながらホワイトニングが可能です。

注意点として、舌側矯正中にホワイトニングを行う場合は、歯科医院で行うオフィスホワイトニングのみ受けることができます。ご自宅で行うホームホワイトニングは、マウスピースを使用するため行うことができません。ホームホワイトニングを検討している方は、矯正治療後にホワイトニングするようにしましょう。

舌側矯正のデメリット

舌側矯正には多くのメリットがありますがデメリットもあります。舌側矯正の4つのデメリットは、以下のとおりです。

- 対応できる歯科医院が限られている

- 費用が高額となる

- 滑舌に支障がでやすい

- ブラッシングしにくい

以下、それぞれ解説します。

対応できる歯科医院が限られている

舌側矯正は、高い技術力が必要となるため、対応できる歯科医師が少ないのが現状です。近所の歯科医院では取り扱っている可能性が低いため、取り扱いのある歯科医院をご自身で探す必要があります。

歯列矯正は治療期間も長期にわたるため、通院のしやすさなども考慮したうえで、舌側矯正にするか考える必要があるでしょう。

費用が高額となる

歯列矯正は保険適用外の自由診療が一般的であるため、費用は高額といえます。なかでも舌側矯正は、一人ひとりの歯の形状に合わせてオーダーメイドで矯正装置が作られます。そのため、既製品で行う表側矯正と比較して費用が高額となる場合が多いです。

舌側矯正は高度な技術も必要となるため、トータルで表側矯正の1.5〜2倍ほどの費用がかかるでしょう。

滑舌に支障がでやすい

舌側矯正は舌側に大きな装置が入るため、滑舌に支障が出やすいデメリットがあります。舌の動きが制限されるため、装置に慣れるまでの間は発音しにくい音がある場合が多いです。

また、装置が舌にあたる刺激で舌に口内炎ができるリスクもあります。通常、1か月ほどで舌が装置に慣れるため、発音や口内炎などのトラブルは解消されるでしょう。

ブラッシングしにくい

ワイヤー矯正は、マウスピース矯正と異なり矯正装置を外すことができません。そのため、食後に食べかすや汚れが残りやすい環境となりやすいです。

舌側矯正は直視しにくいため、表側矯正と比較してブラッシングしにくく、工夫が必要といえます。歯間ブラシやワンタフトブラシなど、補助清掃用具を積極的に利用してブラッシングしましょう。

舌側矯正にかかる費用

舌側矯正にかかる費用はどれくらいなのか気になっている方も多いでしょう。以下、舌側矯正とほかの矯正法の費用相場をまとめます。

<種類別 矯正装置の費用相場>

| 矯正方法 | 費用相場 |

|---|---|

| 表側矯正 | 50〜100万円 |

| 舌側矯正 | 100〜150万円 |

| ハーフリンガル矯正 | 80〜120万円 |

| マウスピース矯正 | 30〜120万円 |

舌側矯正は100〜150万円と、ほかの治療法と比較して費用相場は高額です。歯科医院によって治療費は異なるため、複数の歯科医院を受診し、納得のいく歯科医院で治療を受けましょう。

舌側矯正にかかる費用が高額なのはなぜ?

舌側矯正がほかの矯正法と比較して高額となるのには理由があります。舌側矯正の費用が高額となる3つの理由は、以下のとおりです。

- 専門性が高い治療法のため

- 治療に時間がかかるため

- オーダーメイドの矯正装置のため

以下、それぞれ解説します。

専門性の高い治療法のため

先述したとおり、舌側矯正は専門性が高く、技術力も必要な治療法です。歯の裏側に装置を取り付けるため、装置同士の距離が近く、裏側で目視しにくい部分でもあります。

定期的に行う調整も、装置同士が密接しているため繊細な作業といえます。そのため、歯科医師は高い技術力と経験が必要です。ほかの治療法と比較して専門性の高い治療を受けるため、治療費が高額となるのです。

治療に時間がかかるため

舌側矯正は、ほかの矯正方法と比較して処置時間が長くなります。治療開始時は、オーダーメイドの装置を歯の裏側にひとつずつ装着する必要があり、厳密に装着しなくてはいけません。

また、装置が裏側にあるため、定期的なワイヤー調整の際やトラブルで装置が脱離した際も、表側矯正と比較して処置に時間がかかるでしょう。処置時間が長くなるほど、歯科医師が診れる患者さまの数が少なくなるため、その分治療費が高額となるのです。

オーダーメイドの矯正装置のため

舌側矯正は、表側矯正と異なり既製の装置を使用できません。歯型を採取して一人ひとりの歯の形に合わせたオーダーメイドの矯正装置を作製します。オーダーメイドで装置を作製する必要があるため、治療費が高額となるのです。

舌側矯正にかかる費用を安くする方法はある?

舌側矯正の費用を少しでもおさえられないかと考えている方も少なくないでしょう。舌側矯正の費用を安くする2つの方法は、以下のとおりです。

- 歯科医師の指示に従う

- 医療費控除を受ける

以下、それぞれ解説します。

歯科医師の指示に従う

歯列矯正は、保険適用外の自由診療が一般的です。そのため、料金形態は歯科医院によって異なります。

治療費をまとめて支払うトータルフィー制度を設けている歯科医院でない場合、ワイヤー調整やトラブルが起きた際の治療費は、その都度支払わなくてはいけません。そのため、歯科医師の指示を守らず治療計画どおりに歯が動かないと、治療期間が長くなり、結果的に治療費が高くなるのです。

また、虫歯や歯周病などに罹患すると、矯正治療を一時中断して治療を行う必要があります。日頃から口腔ケアをしっかり行うなど、治療期間が長引かないように努力することが大切です。

医療費控除を受ける

医療費控除は、1年間に支払った医療費が10万円以上の場合、申請を行えば納めた所得税の一部が戻ってくる制度です。矯正治療も医療費控除の対象となりますが、条件があるので注意しましょう。

大人の場合、歯並びや噛み合わせが原因で食事や発音などに支障が生じ、歯列矯正による機能の回復が必要と診断された場合が医療費控除の対象となります。審美目的の場合は、医療費控除の対象となりません。ご自身が医療費控除の対象となるのか気になる方は、歯科医師に相談するとよいでしょう。

まとめ

舌側矯正は、ワイヤー矯正のひとつで、歯の裏側に矯正装置をつけて歯並びを整えていく治療法です。歯の裏側に装置が付くため、目立ちにくく審美性が高い特徴があります。

しかし、歯科医師の高い技術力が求められ、オーダーメイドで装置を作製する必要があるため、治療費は高額となる傾向にあります。

舌側矯正の治療費を少しでもおさえるためには、歯科医師の指示に従い治療期間が長引かないようにしましょう。また、症例によっては医療費控除の対象となるため、ご自身が対象か気になる方は、歯科医師に相談するとよいでしょう。

舌側矯正を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

詳しく読む →

誤嚥性肺炎と口腔ケア

木更津きらら歯科は、『食べて飲み込む』というお口の機能ををサポートします。今回は高齢者の健康を著しく低下させたり、死亡原因となることから大きな問題となっている、誤嚥性肺炎と口腔ケアについてお話ししたいと患います。

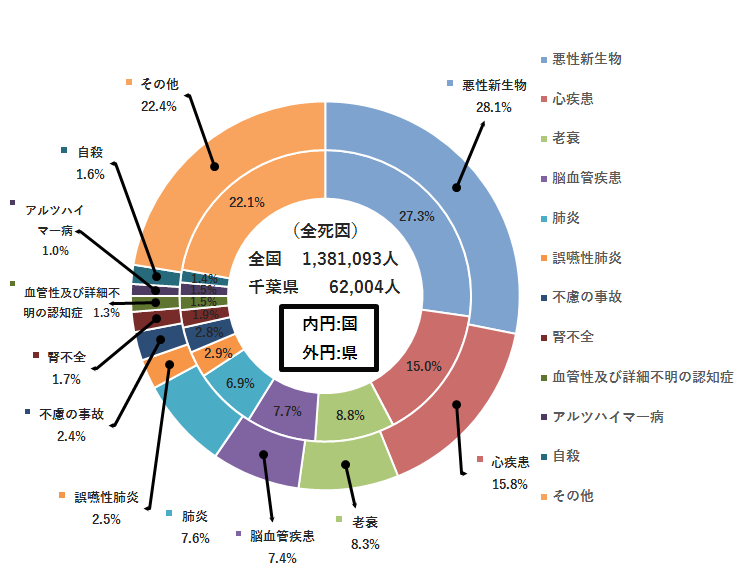

■肺炎は死につながる重大な病気です

こちらは千葉県の人口動態統計のうち、死亡の原因をまとめたものです。悪性新生物、心疾患、老衰、脳血管疾患に続き、肺炎や誤嚥性肺炎と続いています。腕災で亡くなる人のほとんどが65歳以上のご高齢者です。高齢化社会により肺炎で亡くなる人は増加しており、、その多くが誤嚥性肺炎によるものと言われています。

■誤嚥性肺炎とは

物を飲み込むことを嚥下といい、嚥下すると食ペ物は口から食道、胃へと入ります。このとき嚥下機能が低下していると、食道ヘ入るものが誤って気管に入ってしまいます。これを誤嚥といいます。誤嚥性肺炎は、口の中の細菌や唾液が食べ物と一緒に誤嚥され、気管支や肺に入ってしまうことで生じる肺炎です。

■摂食嚥下機能

ではまず、食べて飲み込む、摂食嚥下機能についてご説明しましょう。摂食嚥下機能というのは、食べ物を口の中にとりいれて、噛んで、唾液とまぜあわせて食道のほうにそれを送り込むお口やお口の周辺の機能です。一連の動作を5段階に分けて「摂食嚥下の5期」と呼ぶこともあります。

- 先行期:目で見て、食べ物と認識し、一口で口に入れることができる大きさか、嚙みきれる硬さかどうかなどを判断します。

- 準備期:食べ物を口から入れ、咀嚼してすりつぶし、唾液と混ぜ合わせて飲み込みやすい塊にします。

- 口腔期:舌や頬の筋肉を使い、食べ物を口の奥からのどへ送りこみます。

- 咽頭期:脳の嚥下中枢からの指令を受け、食べ物を食道へ送りこみます。声を出す部分は閉じ、気道を防御する機能が働きます。

- 食道期:食べ物を胃へ送り込みます。食道入り口部の筋肉は収縮して閉じられ、食べものが逆流を防ぎます。

食べ物を飲み込んで胃へ送り込むために、脳やお口はとても複雑な動作を行っているんですよ。

この5つの段階のどこかで、動作がうまく働かないことを摂食嚥下障害といいます。

■摂食嚥下障害

とくにご高齢者は、摂食嚥下障害を起こしやすいのです。ご高齢者はいろいろな面で、お口の周辺が衰えてきます。歯が失われていたり、舌の運動機能が低下したりしています。咀嚼や唾液の分泌も、若い人と同じようにはできにくかったりします。お口の中の感覚が鈍くなったり、食物をのどへ送り込む筋肉が衰えていくことも考えられます。

摂食嚥下障害は、食物をとりこめないことにより栄養状態が低下を招いたり、脱水症状の原因となります。食べる楽しみを感じられなくなり、生活の質が下がってしまいます。そして食べ物をうまくあるべきところに飲み込むことができず、気道に間違ってはいってしまうことも起こりやすくなるのです。

■誤嚥性肺炎の原因

食べ物の一部あるいは唾液が、食道のほうではなくて、気管のほうにはいってしまうことを誤嚥、それによって肺炎が生じることを誤嚥性肺炎といいます。

誤嚥性肺炎は、ご高齢者にとってはとても深刻な病気です。特に要介護高齢者では、死因の第1位の疾患が、肺炎と言われています。しかもその肺炎の原因が多くは誤嚥ということがわかっています。

そしてここが重要なのですが、誤嚥性肺炎の原因は口の中の細菌であることが多くみとめられるのです。お口の中の細菌が、気管や肺にはいって肺炎を起こすのが誤嚥性肺炎です。

■摂食・嚥下障害のサイン

摂食・嚥下障害がある人には、体型、筋肉の付き方、姿勢など、全身に及ぶ外見的な特徴がいくつか見られます。次のような様子が見られる方は、注意が必要です。

- ひどくやせている

ひどくやせている方は、のどの筋肉の収縮力が低下しており、飲み込みがうまくいかなくなることがあります。 - のど仏が下がっている

のどの筋力が衰えると、のど仏の位置も下がります。食べ物をごっくんと飲み込むときにはのど仏を持ち上げる必要がありますが、この動きに時間がかかるようになります。 - 首に力が入っている・首の筋肉が硬い

首がしなやかに動かないと飲み込みもスムーズにきません。腹筋が弱まって首や肩で呼吸をしていたり、寝たきりで首が固まった状態になると飲み込みがうまくいかなくなります。 - 咽猫背

顔が前に出てあごが上がり、のどの筋肉が突っ張った状態になって飲み込みにくくなります。

■誤嚥性肺炎の症状

肺炎の特徴的な症状としては、「激しく咳き込む」「高熱が出る」「濃い痰が多くなった」「呼吸が苦しい」などがありますが、ご高齢者の場合、外見的な症状が軽いことが多く、「風邪」と間違われやすい面があります。「なんとなく元気がない」、「ぼーっとしていることが多い」、「食事に時間がかかる」「飲み込む前後にむせたり咳き込んだりする」、「口の中に食べ物を溜めてなかなか飲み込まない」などといった肺炎と無関係と思えるような症状でも、実は誤嚥性肺炎だったということがあります。

*誤嚥のタイプの分類

誤嚥は大きく4つのタイプに分類できます。1→4の順に重症度は高まり、肺炎のリスクが大きくなります。

- 機会誤嚥

通常の食事を行っていて、ときどき飲食物を誤嚥してしまうケースです。 - 水分誤嚥

飲み物を飲みこみにくいタイプです。水分を頻繁に誤嚥してしまうケースです。 - 食物誤嚥

飲食物を飲み込むときに頻繁に誤嚥してしまうケースですが、呼吸状態は安定しています。 - 唾液誤嚥

唾液を含むすべてのものを誤嚥してしまう状態です。呼吸状態も良くありません。

1.機会誤嚥と、2.水分誤嚥の場合は、嚥下トレーニングを行ったり、飲食物に少しとろみを付けるなどの工夫をすることで誤嚥のリスクを下げることができます。何を飲み込んでも誤嚥してしまう食物誤嚥や唾液誤嚥の場合は医療機関の受診が必要です。

■口腔ケアで誤嚥性肺炎を予防する

では誤嚥性肺炎の予防にはどうしたらいいでしょう。お口の中の細菌が気管や肺にはいって肺炎を起こすのが誤嚥性肺炎です。ですからお口のクリーニングが最も有効な予防法です。歯みがき、舌の清掃、義歯の手入れ等により、口腔内を清潔に保ち、肺炎の原因となる細菌数を減らすことが一番です。お口の中をきれいに保つことが誤嚥性肺炎の対策として重要です。

ご高齢者ご自身や看護・介護にあたる方による従来通りの口腔清掃をしたグループと、歯科医師・歯科衛生による週1回から2回の専門的な口腔ケアを行ったグループでは、2年後には肺炎の発症率がほぼ半分にまで下がるという調査結果も報告されています。

口腔内の清掃が行き届いてない状態では、肺炎の原因となる細菌が繁殖しやすくなります。食事や飲み物をとるときだけでなく、唾液を誤嚥する場合もありますので、胃ろうなどによりお口で食事をしていなくても誤嚥性肺炎は起こりえます。口腔ケアによる口腔内を清潔に保つことが誤嚥性肺炎の予防につながります。

■誤嚥の予防法

誤嚥の予防法としては、大きくわけて2つの方法があります。食事を工夫する方法と、お口のトレーニング(摂食訓練)です。

- 食事の工夫

食べ物をの編み込みやすい姿勢に調整してあげましょう。一口の量を少なくし、急いで飲み込もうとしないように声かけして見守ります。また飲み物にはとろみをつけてあげるといった工夫も有効です。 - お口のトレーニング(摂食訓練)

お口の周辺の筋肉を動かしたり、刺激を加えたりして、食べるために必要な運動機能や感覚機能を促すトレーニングを行います。

誤嚥は、年をとれば誰にでも起こりうる老化現象です。ご家族にも・ご自身にも起こりうるでしょう。普段から関心を持って知識を蓄え、少しでも誤嚥性肺炎の発生を減らしましょう。

■木更津きらら歯科の訪問歯科

木更津きらら歯科では、訪問歯科や福祉施設の口腔ケアの場面において、”食べる”機能や食べ方を歯科医師が診断し、歯科衛生士が患者さまとごいっしょにトレーニングにあたったりお教えしたりいたします。木更津きらら歯科は、お口の状態を清潔に保つこと、環境を整え、トレーニングをお手伝いすることでご高齢者の健康を守るために尽力してまいります。

詳しく読む →

インビザラインの値段はいくら?プロセスごとに詳しく解説!

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

「インビザラインを始めたいけれど、どのくらいの治療費が必要なんだろう」「金銭面の不安を軽減するために、保険や医療費控除の対象になるか知りたい」などと悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

結論として、インビザラインは保険が適用されないため、10割を自費で支払う必要があります。

しかし、症例によっては医療費控除の対象となるため、制度を活用し、負担を軽減しながら治療が可能です。また、インビザラインには「目立たない」「痛みが少ない」などのワイヤー矯正にはないメリットがあります。

この記事では、インビザラインの値段、医療費控除やメリット・デメリットなどについても解説しています。インビザライン治療を前向きに検討するために、ぜひ最後までお読みください。

インビザラインとは

インビザラインとは、マウスピース型の矯正方法のひとつです。1999年に治療が提供されて以降、100か国以上で利用され、1,400万人を超える方がインビザラインで治療しています。

インビザラインは、マウスピースを1日20〜22時間以上装着する必要がありますが、透明で目立ちにくく、自分で取り外しできるのが特徴です。1〜2週間ごとにマウスピースを交換し、少しずつ歯並びを整えていきます。こどもから大人まで、あらゆる年齢に対応可能な治療法です。

インビザラインのメリット

インビザラインには、以下の4つのメリットがあります。

- 目立ちにくい

- 取り外せて衛生的

- 痛みが少ない

- 治療完了までのシミュレーションができる

以下にひとつずつ解説していきます。

目立ちにくい

インビザラインは、厚さが約0.5mmの薄いマウスピースです。色も透明なため、装着時にほとんど目立ちません。

ワイヤー矯正の金属製のブラケットとワイヤーの見た目が気になる方にとっても、治療のハードルが低いのがメリットです。

取り外せて衛生的

インビザラインは、自分で取り外しができるため、簡単にお手入れができるメリットがあります。ワイヤーや装置がないため歯垢などの汚れがたまりにくく、お手入れのストレスが軽減できます。

インビザラインは、マウスピースを外したあとに、歯ブラシなどを使い優しくブラッシングし、水洗いをしましょう。専用の洗浄剤を用いるとスッキリと汚れを落とせます。

痛みが少ない

インビザラインは、ワイヤー矯正に比べて痛みが少ないのが特徴です。

ワイヤー矯正は歯全体をワイヤーで繋ぎ、全体を一気に動かすため、痛みが生じやすい傾向があります。インビザラインは、少しずつ段階的に歯を動かしていくため、痛みが分散し軽減されます。ワイヤー矯正のように鎮痛剤が必要なほどの痛みは生じない場合が多いでしょう。

治療完了までのシミュレーションができる

インビザラインでは、治療開始から完了までの歯の動きを3Dシミュレーションで確認できます。

歯並びの完成予想図を3D画像で視覚的に確認できるため、治療のイメージを歯科医師と共有することが可能です。イメージのすり合わせを行い、納得してからマウスピース作成に進めるため、矯正治療に対する不安を軽減できます。

インビザラインのデメリット

インビザラインには、以下の2つのデメリットがあります。

- 治療できない症例がある

- こまめな自己管理が必要

以下にひとつずつ解説していきます。

治療できない症例がある

医療技術の進歩により適応症例が増えたインビザラインですが、治療対象外となる歯並びもあります。

インビザラインは、歯を大きく動かしたり並行移動したりする動きが苦手なため、ガタガタした歯並びである叢生や出っ歯、受け口などの症状が重度の場合は治療が難しいのです。これらの歯並びは抜歯が必要な場合が多く、歯の移動距離が長くなるため、インビザラインでの治療が困難といえます。

また、進行した歯周病では歯を支える骨が溶けている場合があるため、治療の対象外です。

インプラント治療をしている場合についても、顎の骨に土台となるネジを埋め込んでいるため、歯を動かすことができず、インビザラインでは治療できません。

こまめな自己管理が必要

インビザラインは、装置を自分で取り外しできるため、こまめな自己管理が必要です。

インビザラインは、マウスピースを1日20〜22時間装着し、1〜2週間ごとに新しいマウスピースに交換する必要があります。食事の前にマウスピースを取り外し、食後に忘れずに装着しましょう。マウスピースの装着や交換を忘れると歯が計画通りに動かなくなるため、治療期間が長くなります。

また、マウスピースの洗浄を怠ると、虫歯や歯周病になり、矯正治療を中断するリスクがあります。マウスピースを取り外した際は、必ず歯ブラシなどを使って洗浄しましょう。自己管理がおろそかになると治療が計画通りに進まず、想定外の時間とお金がかかるため、こまめな自己管理を心がけてください。

インビザラインの値段は?

インビザラインに必要な値段の目安は、以下のとおりです。

- 治療前(初診料・検査料・歯科治療費用):10,000~55,000円

- 治療中(矯正装置作成費用・診察費用):600,000円~

- 治療後(リテーナー作成費用・診察費用):10,000円~

以下では、それぞれのプロセスにかかる値段について詳しく解説していきます。

治療前

初診料

インビザラインの初診料の相場は、0〜5,000円程度です。

初診では、矯正開始前に歯科医師が歯並びの状態をチェックし、インビザラインで治療可能かを判断します。そのうえでインビザライン治療の進め方や、おおよその治療期間、費用の見立て、メリット・デメリットなどについて説明があります。

初診はカウンセリングとして、治療に対する不安や疑問を解消する場でもあるため、歯科医師や歯科衛生士に聞きたいことをまとめておきましょう。実際に歯科医院を受診すると、歯科医院の雰囲気などを知ることもできます。

矯正治療は年単位での通院が必要なため、自分が納得し、安心して通える歯科医院を選びましょう。

検査料

初診後の精密検査の相場は、10,000〜50,000円です。

精密検査では、歯型を採取したり、口腔内をスキャンしたりします。これらの検査結果と診察での見立て、カウンセリング内容をもとに、具体的な治療方針が決定されていきます。インビザラインでは、CTスキャンで歯型を採取し、現在から治療終了までの歯並びのシミュレーションが可能です。

自分が理想とする歯並びを歯科医師と共有し、安心して治療に臨めることは、インビザラインのメリットといえるでしょう。

虫歯治療費用

虫歯や歯周病の進行度により異なりますが、治療費用の目安はおおよそ数千円程度です。

初診や精密検査で虫歯や歯周病が発見された場合は、矯正治療を始める前に優先的に治療し、口腔内の環境を整えます。矯正治療による抜歯は保険が適用されないため、自費診療で1本5,000~10,000円程度必要になるでしょう。

治療中

矯正装置作成費用

マウスピースの作成にかかる値段の相場は、600,000~1,000,000円です。

歯科医院や症例によって、マウスピースの値段や作成する枚数が異なるため、矯正開始前に予算と合うかを確認しておきましょう。破損や紛失などのトラブル時などには、追加費用が必要な場合があるため、追加費用の有無についても確認しておくと安心です。

診察費用

治療中の診察ごとにかかる値段の相場は、3,000~10,000円程度です。

診察費用や支払い方法も歯科医院によって異なり、診察ごとに支払う場合と治療開始時にまとめて支払う場合があります。矯正治療は長期的な通院が必要なため、診察費用が高額だと通院が負担になってしまうため、忘れずに事前に確認しておきましょう。

インビザラインでは、1~2か月に一度の通院が必要です。通院時に歯科医師の診察を受け、歯の動き方やアタッチメントの不具合の有無などを確認し、治療が順調に進んでいるか判断する必要があります。診察時には歯科衛生士が口腔内の状態を確認し、クリーニングをします。ふだんの歯磨きでは落としきれない歯石などを除去し、虫歯や歯周病を予防しながら、引き続き矯正治療を進めていきましょう。

治療後

リテーナー作成費用

リテーナー作成に必要な値段は、10,000~60,000円程度です。

矯正治療完了後には、リテーナーといわれる保定装置を装着する必要があります。インビザライン矯正により整った歯並びが、矯正前の状態に後戻りするのを防ぐためです。

リテーナーの破損・紛失時には追加費用が必要な場合があるため、取り外したときは必ずケースに入れて保管するよう心がけましょう。

診察費用

保定期間中の診察に必要な値段は、3,000~5,000円程度です。

保定期間は個人差がありますが、一般的には矯正治療の期間と同程度が必要とされています。例として、2年間の矯正治療を行った方は、2年程度の保定期間が必要とされています。保定期間中は3か月~半年に一度程度の通院をして、後戻りなどの不具合がないか歯科医師に確認してもらいましょう。

インビザラインは保険が適用される?

ワイヤー矯正は、顎変形症などの一部の病気治療を目的としている場合は保険が適用されます。

しかし、インビザラインは、いかなる症例でも保険は適用されません。インビザラインは、定められた保険適用の条件を満たしていないため、保険適用として算定できないのです。歯科医院によっては、治療費の分割支払いに対応している場合もあるため、自分に合った支払方法で治療を開始しましょう。

インビザラインは医療費控除の対象になる?

インビザラインは、症例によっては医療費控除の対象になります。対象となるのは、矯正が審美目的ではなく、噛み合わせなどの歯の機能の改善を目的としている場合です。自分では気づいていなくても、歯科医師が噛み合わせに問題があると判断している場合もあるため、まずは歯科医師に相談してみましょう。

医療費控除の対象となる費用は、インビザラインの検査費や抜歯・虫歯の治療費、矯正治療費、通院時の交通費(公共交通機関のみ)などです。確定申告時に領収書が必要な場合があるため、領収書は必ず保管しておいてください。

まとめ

今回は、インビザラインの値段について解説しました。

インビザラインは審美性が高く、取り外しができて衛生的なため、ワイヤー矯正よりも治療への心理的ハードルが下がりやすいでしょう。保険は適用されませんが、医療費控除などの制度を活用すると、経済的な負担を軽減ができます。制度を上手に活用し、自己管理を徹底しながら、インビザラインできれいな歯並びを目指しましょう。

インビザラインを検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

詳しく読む →

前歯のインプラント治療!メリットや費用、治療が難しい理由を解説

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

事故や虫歯によって、前歯を失った方もいるでしょう。前歯は、口を開けた際に一番に見える場所にあり、非常に目立ちます。そのため、ただ歯を入れるだけでなく、審美性も重視したいと思う方が多いのではないでしょうか。審美性を考慮してインプラントを選択する方も多くいますが、前歯のインプラント治療は難しいといわれています。

今回は、前歯をインプラントにするメリットや費用、前歯のインプラント治療が難しいといわれる理由を解説します。前歯を失って歯を補う治療を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

前歯のインプラント治療は難しいのか?

前歯は、ほかの歯よりも人の目につくため、特に見た目が重要だといわれています。前歯が顔の印象を左右することもあるでしょう。

審美性を考慮すると前歯にはインプラントが適していますが、前歯のインプラント治療は難しいとされています。前歯付近の骨や歯茎は痩せやすく、骨が少ない場合が多いことや歯茎が薄いことなどが理由として挙げられます。

骨や歯茎は、インプラントの土台である人工歯根を埋め込むために大切な部分です。骨や歯茎が薄い場所に人工歯根を埋め込むと、人工歯根が露出することがあります。厚みや密度が足りない場合、骨を増やす骨造成などの追加の治療が必要です。前歯付近の骨や歯茎は薄いことや追加の治療が必要なことが、前歯のインプラント治療が難しいといわれる理由といえるでしょう。

前歯をインプラントにするメリット・デメリット

前歯をインプラントにする際のメリット・デメリットは以下のとおりです。

メリット

前歯をインプラントにする大きなメリットは、審美性の高さです。前歯は目立つので、少しでも見映えをよくしたいと思う方が多いでしょう。インプラントは、入れ歯などに比べて審美性が高いことが特長です。

ブリッジは、セラミック素材を選択すれば審美性は高いですが、保険適用の素材を選択した場合は審美性が劣ります。また、ブリッジの特性上、両隣の歯に負担がかかるため、歯の寿命を縮めるなどの問題があります。

インプラントは、ほかの歯に負担をかけず治療でき、きれいで長持ちすることが大きな特徴といえるでしょう。

デメリット

前歯をインプラントにするデメリットは、手術が必要であること、治療期間が長いことなどが挙げられるでしょう。

インプラントの手術は、土台となる人工歯根を顎の骨に埋め込む作業から始まります。人工歯根が骨としっかり結合したのを確認してから、次の工程に進みます。人工歯根と骨が結合するには、およそ2~6か月の期間がかかるのです。また、歯茎や骨の状態によって、追加の治療や手術が必要になることもデメリットといえます。

前歯に限りませんが、インプラント治療は一般的に高額なことも、負担に感じる方が多いでしょう。

前歯のインプラント治療のプロセス

前歯のインプラント治療のプロセスは、以下のとおりです。

- 人工歯根を顎の骨に埋め込み、人工歯根が骨と結合するのを待つ(一次手術)

- 被せ物の支台となるアバットメントを取りつける(二次手術)

- 型取りを行い、被せ物(上部構造)を作成する

- 上部構造をアバットメントに装着する

- 歯科医院で定期的にメンテナンスを受ける

インプラント治療において、人工歯根と骨がしっかりと結合することは非常に重要です。一次手術は、インプラント治療のなかでも特に大切な工程といえるでしょう。人工歯根と骨をしっかり結合させることで、土台がグラグラしない安定した丈夫な歯になります。

上部構造には、ハイブリッドセラミックやオールセラミック、ジルコニアなど、いくつかの種類があります。審美性が高くなるにつれ費用も高くなるのが一般的です。

前歯のインプラント治療にかかる期間

前歯のインプラント治療にかかる期間は、3か月〜1年といわれています。治療期間に幅があるのは、患者さまの歯茎や顎の骨など、口腔内の健康状態に大きく左右されることが原因です。

特に時間がかかる工程は、一次手術後の人工歯根と骨が結合するのを待つ期間です。約2~6か月の期間がかかるといわれています。

なるべく早く結合させるには、しっかりした丈夫な歯茎と顎の骨が必要です。患者さまの口腔内の状態によっては、必要に応じて顎の骨を増やす治療や骨を補填する再生治療、やせ細った歯茎の移植手術などが行われるでしょう。追加の治療を受けるとその分治療期間が延びるので、1年以上かかる場合もあります。

前歯のインプラント治療にかかる費用

前歯のインプラント治療にかかる費用は、以下のとおりです。

<項目と費用相場>| 項目 | 費用相場(1本あたり) |

|---|---|

| 検査・診察料など | 約15,000~50,000円 |

| インプラント手術 | 約150,000~350,000円 |

| 上部構造(人工歯) | 約50,000~200,000円 (例) ・ジルコニアセラミック:約130,000円 ・オールセラミック:約100,000円 ・ハイブリッドセラミック:約70,000円 |

| 合計 | 約300,000~400,000円 |

インプラント治療全体の費用相場は、約300,000~400,000円です。前歯は特に高い審美性を求められるため、上部構造の費用が高くなる傾向にあります。

また、インプラントは、健康保険が適用されない自由診療であるため、歯科医院によって費用が大きく異なります。治療を受ける前に、必ず費用を確認しましょう。

前歯のインプラント治療には高度な技術が必要なため、歯科医師の手術実績などをリサーチすることも大切です。

治療後はメンテナンスを受けよう!

インプラントは、上部構造を装着して終わりではなく、歯科医院で定期的にメンテナンスを受けることが非常に重要です。

インプラントは丈夫な骨と歯茎があって成り立っています。そのため、インプラントを維持するためには、骨や歯茎は健康でないといけません。

インプラント治療後に、インプラントの歯周病とよばれる「インプラント周囲炎」という炎症が起きる場合があります。インプラント周囲炎を放置すると、人工歯根を支えている顎の骨が溶けます。炎症によって骨が溶けると、土台が不安定になり、インプラントが脱落するおそれがあります。

インプラントの脱落を防ぐために、歯科医院で定期的にメンテナンスを受けましょう。一度インプラントが脱落すると、再手術が必要になる可能性があります。追加で費用がかかる場合もあります。インプラントが脱落しないように、日々のお手入れと定期的なメンテナンスを欠かさないようにしましょう。

まとめ

前歯は、顔の印象に影響を与える目立つ歯であることを意識して、治療方法を選ぶことが重要です。失った前歯の代わりになる人工歯には、審美性が高いインプラントが適しています。

しかし、前歯のインプラントは、歯科医師の高い技術が必要な治療です。歯科医院を選ぶ際は、手術実績が豊富な歯科医院を検討しましょう。また、インプラント治療の全工程が終わるまでには、長い期間がかかることを忘れてはいけません。歯茎や顎の骨の状態によって、追加の手術や治療が必要になる場合もあります。追加の治療を行う場合、その分費用もかかるでしょう。

前歯のインプラント治療に実かかる費用や治療期間は、非常に個人差が大きいです。気になる方は、一度歯科医院を受診して相談するとよいでしょう。インプラント治療後も健康な歯茎と骨を維持できるように、ふだんの丁寧な歯磨きや歯科医院での定期的なメンテナンスを欠かさないことが重要です。

前歯のインプラント治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。詳しく読む →

インビザライン矯正中に痛みを感じるタイミングと対処法を解説!

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

インビザライン矯正中の「痛み」について不安を感じている方は多いのではないでしょうか。

一般的に、インビザラインなどのマウスピース矯正は、ワイヤー矯正と比較すると痛みの程度は低いことが利点です。 しかし、歯列矯正は歯の位置を動かす治療であり、マウスピースは口腔内にとって異物なので、まったく痛みがない方は珍しいです。そのため、インビザライン装着中に実際に感じうる痛みの種類やタイミングを予習し、心構えしておくことが必要です。

今回は、インビザラインで痛みを感じる原因から対処法まで詳しく解説します。

インビザラインで痛みを感じる原因

そもそも、インビザライン装着中の痛みはどのような原因で発生しているのでしょうか。

矯正中の痛みは「歯の移動による痛み」と「異物挿入による痛み」の2種類に分けられるでしょう。歯の移動による痛みは、歯根膜の伸び縮みや周辺組織への刺激で引き起こされます。対して、異物挿入による痛みは、1か所への連続した圧迫や刺激によって歯肉などに引き起こされます。

インビザラインの痛みはどう感じる?

インビザライン装着中に感じる痛みで多いのは、以下のとおりです。- 窮屈さがある

- 圧迫されている

- 違和感がある

- 口腔内に触れる

- じわじわ痛む など

しかし、放置すると重大なトラブルに繋がる可能性もあるので「違和感」程度でも対処していきましょう。

インビザライン矯正中に痛みを感じるタイミング

インビザライン装着中に感じる痛みは、切り傷などの鋭い痛みではなく、ほとんどの場合が鈍い痛みです。痛みの程度としては強くないことが多いですが、痛みを感じるタイミングは人それぞれです。

それでは矯正中に感じる2種類の痛みを、ここで細分化していきましょう。

インビザライン矯正を始めたとき

インビザラインをはじめて装着したときは、歯が顎骨にしっかりと固定されている状況です。そのため、歯を動かそうとする力が加わり、痛みが発生します。通常であれば1週間以内に治まります。新しいインビザラインに変えたとき

インビザラインを新しいものに変えた時も同様に、歯を動かそうとする力が加わり、痛みが発生します。これまでとは違う矯正力となるため、痛みを感じるという原理ですが、はじめて装着したときよりも痛みの程度は低いことが多いです。通常であれば3日以内に治まります。インビザラインが変形しているとき

インビザラインの保管方法が悪く変形してしまっているときは、本来とは違う矯正力がかかってしまうので、装着するときに痛みを感じます。 無理に装着すると、本来予定されていた歯列矯正の計画が崩れてしまうこともあるので、無理に装着することはやめましょう。インビザラインの装着時間が不足しているのに進めたとき

インビザラインは、1日20〜22時間以上装着することで、時間をかけてジワジワと歯列矯正をさせるものです。そのため、装着時間が不足していると「想定の位置」に歯列が動いていません。そこに、無理に新しいインビザラインを装着すると負担が大きくなるため、より強い痛みを感じてしまいます。インビザラインを着脱しようとするとき

インビザラインを着脱しようとするときに痛みを感じることがあります。これは、歯列に密着するようにオーダーメイドで作成されたインビザラインを無理に外そうとすることが原因で起こるものです。インビザラインをしばらく外してしまい再装着したとき

インビザラインを長時間外してしまうと、動きかけた歯列が元に戻ってしまうことがあります。いわゆる「後戻り」といわれるものです。後戻りが起きてしまうと、インビザラインを再装着した時に必要以上の圧力が加わり、痛みを感じることがあります。インビザラインが口腔内に触れているとき

歯列に対する痛みではなく、歯肉・舌・内頬に痛みを感じるときは、インビザラインが口腔内に触れることが原因となっていることがあります。特に、インビザラインの「縁」が当たっていることが多いです。また、インビザラインではなく、歯についているアタッチメントが原因となることもあります。対策が遅れると、口内炎や潰瘍形成にも繋がることがあるので注意しましょう。

食事をしているとき

食事の際には食事内容によって、40kg以上の力が歯にかかっていることがあります。そのため、矯正中の歯列を緩めている状況では、痛みを感じることがあります。食事内容を工夫することで軽快することが多いです。

歯磨きをするとき

歯磨きでは200g以内の力をかけて行うのが目安ですが、つい力が入ってしまうことがあり、歯磨き中に痛みを感じる方が多いようです。やさしくブラッシングすることで軽快することが多いです。

インビザライン矯正中の痛みに対する対処法

それでは、実際に痛みが発生してしまったときに、取るべき行動について解説していきます。難しくはないので、誰でも簡単に対処できるでしょう。

ひとつ前のインビザラインにもどしてみる

インビザラインを変えたときや変形してしまっているときに痛みを感じる場合には「ひとつ前のインビザライン」を装着して過ごしましょう。外してしまうと後戻りの原因になってしまうので、装着し続けることが大切です。ひとつ前のインビザラインを装着した状態で、早めにかかりつけの歯科医院やクリニックを受診して今後の対策を決めましょう。

鎮痛薬を内服してみる

インビザラインが原因となる痛みに対して鎮痛剤は有効です。市販の鎮痛剤を使用してみましょう。しかし、3日以上痛みが続くときや、どんどん痛くなるときなどは自己判断で内服を続けるのではなく、歯科医師に相談してください。

食事内容を工夫してみる

食事での痛みを軽減するためには、食事内容の工夫が必要です。柔らかいものを食べるように心がけましょう。おすすめのメニューは、以下のとおりです。

- 湯豆腐

- おかゆ

- うどん

- ドリア

- シチュー・スープ類

- ねぎとろ、など

歯科用ワックスを使用してみる

インビザラインやアタッチメントが口腔内に触れて痛みがある場合には、ドラッグストアなどで市販されている歯科用ワックスを、矯正器具が当たるところに装着してみましょう。スティックタイプのものやシートタイプのものなど種類はさまざまで、間違って飲み込んでしまっても身体に害はないものがほとんどです。歯科用ワックスを使用しても痛みが軽減しない場合には、歯科医院やクリニックで変形しない程度に研磨してくれる場合もありますので、相談してみましょう。

リムーバーを使用して外す習慣をつける

インビザライン着脱時に痛みを感じる方は、無理にはずすのではなく、リムーバーを使用してみましょう。スムーズに外すことができるので痛みも軽減するはずです。

歯科医院・クリニックへ相談する

すでに口内炎ができてしまっているときや出血しているとき、痛みがよくならないときなどは、無理に対処しようとせず、歯科医院に相談しましょう。まとめ

ここまで「インビザライン矯正中に痛みを感じるタイミングと対処法」について解説してきました。

痛みの理由と対策を理解しておけば、痛みが出たときにも焦らず対応することができます。難しい方法ではありませんので、痛みを感じたらすみやかに実践していきましょう。また、日常生活を送るうえで、痛みは非常に強いストレスに直結します。我慢しすぎて、矯正治療そのものが嫌になったり断念してしまったりすることがないように、早めの対策を講じていきましょう。

インビザライン矯正を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

詳しく読む →

ワイヤー矯正は痛いのか?痛みを感じたときの対処法を詳しく解説!

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

ワイヤー矯正は、従来からある矯正方法で幅広い症例に対応可能です。

しかし「ワイヤー矯正は痛い」という声を聞いて、不安に思う方もいるでしょう。ワイヤー矯正はさまざまな原因で痛みを生じることがありますが、対処法を知ることで安心して治療を進められます。

今回は、ワイヤー矯正による痛みの原因や対処法を詳しくご紹介します。これからワイヤー矯正を受ける方やワイヤー矯正を検討している方はぜひ参考にしてください。

ワイヤー矯正とは

ワイヤー矯正とは、歯にブラケットとよばれる装置をつけて、装置にワイヤーを通すことで歯を動かす矯正方法です。

従来からある矯正方法なので豊富な治療実績や研究があり、幅広い症例に対応できます。ワイヤー矯正は歯を動かす力が強く、細かい調整も可能なため、一般的に難しいといわれる症例にも対応が可能です。

ワイヤー矯正の種類

ワイヤー矯正は、装置を取り付ける場所によって、表側矯正、裏側矯正、ハーフリンガル矯正の大きく3つの種類に分かれます。

表側矯正

歯列の表側に装置をつける方法です。ほぼすべての歯並びに適応でき、ワイヤー矯正のなかでもっとも費用を安く抑えられます。装置が目立ちやすいことがデメリットですが、近年では透明や白の目立ちにくい装置も普及しています。

裏側矯正

歯の裏側に装置を取り付ける方法です。装置がほとんど見えないため、矯正中の見た目が気になる方に人気があります。

しかし、裏側矯正は歯科医師の専門的な知識と高い技術を要するため、治療できる歯科医院が限られています。また、表側矯正に比べると治療可能な歯並びが限られているので注意が必要です。治療に高い技術が必要な分、表側矯正に比べて費用が高い傾向にあります。

ハーフリンガル矯正

目立つ上の歯は裏側に、目立ちにくい下の歯は表側に装置をつける方法です。下の歯を表側矯正にすることで、裏側矯正よりも費用を抑えられます。また、装置による口元の膨らみや話しにくさも軽減できるでしょう。

ワイヤー矯正のメリットとデメリット

ワイヤー矯正には多くのメリットがある一方で、デメリットも存在します。

ワイヤー矯正のメリットは以下のとおりです。

- 幅広い症例に対応できる

- 抜歯が必要な矯正も行える

- 細かい調整ができる

- マウスピース矯正に比べて治療期間が短い

- マウスピース矯正に比べて費用が安い

- 取り外しの手間がない

ワイヤー矯正のデメリットは、以下のとおりです。

- ワイヤー交換後に痛みを感じやすい

- 最初は装置の違和感がある

- 装置に食べ物が挟まる

- 歯磨きがしにくい

- 装置が目立つ

ワイヤー矯正で歯が動く仕組み

ワイヤー矯正は、歯を支える骨の吸収と再生の繰り返しを利用して歯を動かします。

歯の根は、歯槽骨という顎の骨によって支えられています。装置に通したワイヤーによって歯に力が加わると、進行方向の歯槽骨が溶けて、反対側では骨が作られるのです。ワイヤー矯正では、歯は1か月におよそ1mm動くとされています。

矯正で歯に力を加え続けることで骨の吸収と再生が繰り返されて、歯が移動していきます。矯正中や矯正直後は、歯の周囲組織が安定しておらず歯が動きやすい状態なので、歯がもとの位置に戻る後戻りを起こしやすいです。後戻りを起こさないために、矯正後は保定する期間が必要になります。

ワイヤー矯正の痛みの種類

ワイヤー矯正で感じる痛みの種類は、以下のとおりです。

歯の移動に伴う痛み

歯が移動するときに痛みを感じる場合があります。

矯正治療では、歯の周りの骨の吸収と再生を利用して歯を移動させることを上述しました。骨が吸収されるとき、歯の根の周りは炎症反応を起こすため痛みが生じます。特に治療の初期は痛みを感じやすいです。ワイヤー交換後に強い痛みを感じる方もいます。

治療が進むと痛みは軽減し、ワイヤー交換後も違和感がある程度になる方が多いです。

装置で口内が傷つくことによる痛み

ブラケットやワイヤーによって、口の中の粘膜や舌が傷ついたり、口内炎になり痛みが生じたりすることがあります。特に、治療を始めたばかりの頃は口の中に装置があることに慣れず、舌や粘膜が装置に擦れやすいです。歯が動くことでワイヤーが後方に飛び出し、頬に刺さることもあるでしょう。

装置に慣れると無意識に舌や粘膜が装置を避けるようになり、傷や口内炎ができる頻度が減るでしょう。

噛むときの痛み

矯正中に歯の根で炎症が起きていると、噛むことで痛みが生じる場合があります。特に、ワイヤー交換後は歯が動いて敏感な状態なので、痛みを感じやすいです。

清掃不良による歯茎の痛み

矯正中の清掃が不十分なことから、歯周病になって歯茎に痛みが出る場合があります。

ワイヤー矯正中は常に装置が歯についているため、歯磨きなどのケアがしにくい状態です。複雑な装置の間に食べ物が挟まりやすく、口の中が不潔になりやすいのです。特に、歯と歯茎の間に汚れが溜まると歯茎が炎症を起こし、痛みを生じるリスクがあります。

ワイヤー矯正の痛みはいつまで続く?

歯が動くことで生じる痛みは、調整後2~3日がピークで1週間ほどで落ち着くケースが多いです。歯の動きに伴う痛みは治療の初期ほど感じやすく、後半になるほど感じにくいとされています。

また、矯正器具が粘膜に当たることで生じる痛みも徐々に減ることが多いです。装置が口内にあることに慣れ、舌が自然に装置を避けるようになったり、歯並びが整うことで粘膜に当たりにくくなったりすることが理由と考えられます。

ワイヤー矯正で痛みを感じるときの対処法

ワイヤー矯正によって痛みを感じる際の対処法は、以下のとおりです。

痛み止めを服用する

歯の移動に伴う痛みがある場合は、痛み止めを服用することが効果的です。使用の際は歯科医師に相談し、用法・容量を守りましょう。

装置を調整してもらう

装置が粘膜に当たる場合は、装置を調整してもらえないか歯科医院に相談しましょう。ワイヤーが刺さる場合は切る、位置を調整するなどを行うことで、痛みが改善する可能性があります。

ただし、治療計画や装置の状態によっては調整が難しい場合もあるため、必ず調整できるとは限りません。また、気になるからと自分で装置を調整するのは避けましょう。想定外に歯が動いてしまったり怪我をしたりする原因になります。

矯正用ワックスで粘膜を保護する

装置が粘膜に当たる場合は、矯正用ワックスで装置を覆うことも検討してください。矯正用ワックスは、歯科医院で使い方を詳しく教えてもらって使用しましょう。

ワイヤー交換後の食事を工夫する

ワイヤー交換後は歯が痛みに敏感になっているので、なるべく硬いものを避けて、柔らかいものや一口サイズのものを食べましょう。

ただし、栄養バランスの取れていない食事は歯の移動を遅らせる可能性があります。痛みが出にくく、バランスのよい食事を心がけてください。

歯ブラシ以外のケア用品も使う

矯正中は、歯ブラシ以外の口腔ケア用品も併用して口の中をきれいに保ちましょう。ワイヤー矯正の装置は複雑な形をしており、細かいすき間が多くあります。タフトブラシや歯間ブラシなどを併用して、細かいすき間の汚れも落としましょう。

まとめ

ワイヤー矯正は、歯に力をかけて動かすため痛みを感じます。装置が口内を傷つけることで痛みが生じることもあるでしょう。食べ物を噛んだときに痛みを感じる方や、矯正装置があることで歯磨きが十分にできず、歯周病を発症することで痛みを感じる方もいます。痛みを感じた場合は、今回ご紹介した対処法を試してください。

ワイヤー矯正は、特に治療の初期段階で痛みが出やすいです。治療が進むと違和感がある程度になる方が多いので、不安に思わずに治療に臨みましょう。ワイヤー矯正は歯が動くスピードが速く、幅広い症例にも対応できるメリットの多い治療です。ワイヤー矯正の痛みを完全になくすことは難しいですが、対処法はあるので安心してください。

矯正方法はそれぞれにメリットとデメリットがあります。事前に歯科医師とよく相談して、自分に適した治療方法を選択しましょう。

ワイヤー矯正を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。詳しく読む →

通院が困難な方のための訪問歯科診療を行っています

木更津きらら歯科では、通院が困難な方のために、歯科医師や歯科衛生士がご自宅や各種施設へお伺いする訪問歯科診療を行っています。虫歯の治療だけでなく、お口の機能を改善するためのリハビリや、入れ歯の調整、口腔内の状態を清潔に整える口腔ケアなどが可能です。

■歯医者さんに行くことがむずかしいなら、私たちからうかがいます!

例えば、介護サポートを必要としているお年寄り。体に障害をお持ちの方。介護施設で暮らしていたり、入院中の方。いろいろな理由から、口腔内にトラブルを抱えていても、通院できない方はたくさんいらっしゃいます。実は歯医者に行くことがむずかしい人は、口腔ケアも困難なことが多く、治療が必要な状態になりやすいのです。

介護の必要な方のお口のケアは、ご本人だけでなく、介護にあたられている方にとっても必要です。寝たきりの方でも、お口の中を整えることによって症状や生活のクオリティが改善されることが多くあるのです。訪問歯科診療を利用することによって、長年困っていたお口の悩みが解決する場合も少なくありません。

■歯科医師・歯科衛生士がうかがう意味

歯科医師・歯科衛生士が患者さまの生活の場面にうかがうメリットは、通院しなくていいということだけではありません。患者さまが通院される場合との大きな違いは、歯科医師・歯科衛生士が、患者さまの食生活のシーンを直接拝見できること、介護にあたられる方の関わり方などをうかがうことができるといった点です。入れ歯ひとつとっても、患者様の食生活にあわせてきめこまかく調整できますし、日常的な口腔ケアも介護者の関わり方にあわせてご提案できるのです。

■こんな症状があったら訪問歯科のご利用をご検討ください

ご家族やご自身に、このような症状があったら、訪問歯科診療をご利用されることをおすすめします。

- 食べ物をうまく飲み込めない

- むせたり咳き込む回数が多い

- 歯がぐらついたり痛みがある

- 歯ぐきが腫れている

- 口内に出血がある

- 義歯が合わない

- 歯や義歯が黒ずんできた

- 歯の間に食べ物が挟まる

- 会話が少なくなってきた

- 表情が乏しくなってきた

- 口臭が強いと感じる

■訪問歯科診療でこんなことができます

*定期検診・虫歯治療

通院できない方は、口腔ケアも難しい場合が多くあります。定期的な検診で、むし歯は初期のうちに治してしまいましょう。

*入れ歯作製・修理・調整

通院できない方で一番多い訴えは、「食べられなくて困っている」というものです。うまく食べられなくなった原因は、歯が抜けてしまったり、入れ歯を壊してしまったり、入れ歯があわないといったことが考えられます。自分にあった入れ歯で、噛んで食べる行為を改善することができます。

*抜歯

ご高齢者の場合、機能していない歯、他の歯やお口の状態によくない影響を与える状態の歯について抜歯を選択する必要が生じることもあります。このような治療も、訪問歯科診療でご自宅で可能です。

*歯周病治療

歯周病は、歯を失う原因の4割近くを占めています。そして糖尿病、脳卒中、狭心症、心筋梗塞などの病気と関連があることが明らかになっています。歯周病はお口の機能と、全身の健康にかかわる病気なのです。口腔ケアが行き届かないと歯周病のリスクが高まります。歯科医師、歯科衛生士によるクリーニングで治療していきましょう。

*口腔内ケア

専門の器具を使い、お口の中をクリーニングします。訪問診療を必要とされるご高齢の方の中には、経管栄養を行っている方もいらっしゃるでしょう。お口を使って食事をされないことから、口腔ケアは不要に思われるかもしれませんが、経管栄養を行っている方にとっても、口腔ケアはとても大切なんです。経管栄養を行っている方は、唾液の分泌が少なくなり細菌が繁殖しやすくなっています。また嚥下機能の低下が考えられることから、口腔内の細菌を含んだ唾液が肺にはいって誤嚥性肺炎を起こす可能性が高いのです。お口の中が清潔で、細菌の繁殖を抑えられていれば、誤嚥してしまった場合でも誤嚥性肺炎に至るリスクを低く抑えることができます。

*ブラッシング指導

食事のあとの食べかすを放置していると細菌が繁殖し誤嚥性肺炎のリスクが高くなります。お口の中のおそうじは食事のたびに行う必要があるのです。歯ブラシでのブラッシングの習慣がもっとも効果的に、お口の中の汚れを落とすことができます。自分で歯みがきすることはリハビリにもなり、QOLの向上も期待できます。

*お食事の前のリハビリ指導

飲み込みや咀嚼の改善にはお口のリハビリが効果的です。ご自分でできるリハビリの指導をいたします。お口の機能が低下すると、水や食べ物をうまく飲み込めなくなり、水や食べ物が気管や肺にいって誤嚥性肺炎の原因となります。高齢の方にとって命に係わるものとなってしまうのです。

■訪問歯科診療で期待できること

歯科医師や歯科衛生士が患者さまの生活の場にうかがう訪問歯科診療では、むし歯の治療ばかりでなく様々な効果が期待できます。

*お口のケアが感染症予防につながります

お口の中が汚れていると、細菌が増殖して粘膜が破壊され、インフルエンザやノロウイルスによる感染性胃腸炎といった感染症に感染しやすくなります。定期的なクリーニングが感染症の予防になります。

*歯の適切な治療は神経系・消化器系を整えます

患者さまの状態によりますが、ご自宅で虫歯の治療、入れ歯の調整を行うことが可能です。口腔内の状態が整い、自分の力でよく噛んで食べることができるようになれば、消化が促され、自然な新陳代謝を促進します。

*きちんと噛むことは、認知症予防につながります

噛むことは脳の活性化を促し、神経系にもよい影響をおよぼします。噛む行為は脳に刺激を与え、認知症の予防にもなるんです。認知症の方が、入れ歯を装着して食物を自分で噛んで食べることで、なかなか思い出せなかった家族の名前をすぐ思い出せるようになった、という事例も報告されています。

*口腔ケアは、コミュニケーションを改善します

口臭は、口腔ケアが行き届いていないことを表す大切なサインです。また歯の治療によって、自分で噛むことができるようになると、衰えていた舌の筋肉や咀嚼筋や表情筋などの筋肉が成長して発音も明瞭になってきます。口臭と援護発音機能が改善されれば、患者さまとご家族のコミュケーションにもよい影響を与えるでしょう。

通院できない状況の方でも、訪問歯科診療を利用してお口の機能をメインテナンスすると、噛む・食べる・コミュニケーション・脳の活性化・・誤嚥性肺炎予防・感染症予防と、こんなにも様々な効果が期待できるんですよ。

■訪問歯科診療の背景

介護保険制度が始まった平成12年から、平成28年4月の16年間で、要介護認定を受けている人は218万人から632万人と3倍にも増えています。

ご高齢者はご自身での口腔ケアがうまくいかないことから、むし歯になりやすく、歯の喪失や口腔機能の低下が起こりやすいのです。歯を失い、口腔機能が低下すると、食べるという楽しみが失われことにはじまり、生活の質や生きる意欲が低下することが懸念されます。多くの方が、入れ歯の修理や調整、作製、咀嚼機能のリハビリ、口腔ケアなどを必要としているのです。

それにもかかわらず、多くの要介護高齢者が歯科治療の受けることができなくなっていました。厚生労働省の調査では、高齢者の歯科医療は外来が中心であり、歯科受診率は75〜79歳以上の年齢で急速に減少しています。

訪問歯科診療は、地域で必要とされている医療なのです。

参考:(社)日本訪問歯科協会 訪問歯科の現状

■木更津きらら歯科の訪問歯科診療

木更津きらら歯科では、地域のケアマネージャーさんを通して、個人のお宅や介護施設に診療にうかがっています。治療費は全て保険が適用されます。「健康保険」「介護保険」「障がい者手帳」が該当します。交通費・出張費はかかりません。

対応地域

当院があるイオンモール木更津より半径16Km以内になります。以下エリアまたは近隣の方も、該当するかまずはお問合せ下さい。

- 木更津市

木更津駅・巌根駅・祇園駅・上総清川駅・東清川駅・馬来田駅 - 袖ヶ浦市

袖ヶ浦駅・長浦駅 - 君津市

君津駅・上総清川駅・下郡駅・小櫃駅 - 富津市

大貫駅・佐貫町駅

木更津きらら歯科は、イオンモール木更津を飛び出して、地域の皆様の診療にうかがいます。外出・通院がむずかしい方、ご自身やご家族の口腔ケアについてご希望がございましたら、お気軽にご相談くださいませ。

詳しく読む →

差し歯とインプラントの違いについて知ろう!費用・治療期間も比較!

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

歯が欠けたところや抜けたところの噛む機能を復元させるためには、どのような治療が有効なのでしょうか。一般的には、差し歯、インプラント、入れ歯、ブリッジなど、数種類の治療方法があります。これらの治療方法の特徴、メリットやデメリットは歯科関係者の方でなければ正確に答えることが難しいです。

今回は、差し歯とインプラントについて、治療方法や費用・治療期間などを比較して解説します。

インプラントについて

まずは、インプラントについて概要やメリット・デメリットを解説します。

インプラントの概要

インプラント治療では、歯を失ってしまったところへ人工の歯根(インプラント)を打ち込み、人工の歯根の上に上部構造(義歯)を装着します。

入れ歯やブリッジとインプラントの共通点は「歯が残っているところには治療ができない」という点です。人工歯根は顎の骨に打ち込まれ、時間をかけて骨に固定されます。

一方、入れ歯やブリッジは周囲の歯や歯茎に固定するので、インプラントと異なります。

インプラントのメリット

インプラントのメリットは、以下のとおりです。

周囲の歯に負担がかからない

入れ歯やブリッジは、固定するため隣の歯に留め具をかけたり、隣の歯を土台にするため歯を削ったりすることがあります。どちらにしても、健康な隣の歯にかかる負担は大きいといえます。

インプラントは、顎の骨に固定するため、周囲の健康な歯に影響を与える可能性が低い治療方法です。健康な歯をできる限り残すためにベストな治療方法といえるでしょう。

安定感がある

インプラントは、顎の骨に打ち込んで固定されるため、入れ歯やブリッジよりもぐらつかず安定感が出ます。

食べ物をしっかりと噛むことができる点は、ほかの治療方法よりも優れています。

インプラントのデメリット

インプラントのデメリットは、以下のとおりです。

治療費用が高い

インプラントは、特例を除いて基本的に自由診療であるため、治療費は比較的高額です。歯科医院によって価格設定は異なりますが、相場としては1本あたり20~60万円ほどかかります。仮に下の顎を全てインプラントにする場合、6~8本ほどインプラントを打ち込むため、数百万円の治療費となるでしょう。

ご自身の経済事情をよく考慮して選択する必要があるでしょう。

治療期間が長い

入れ歯やブリッジ、差し歯などと比較して、インプラントの治療期間は比較的長いです。

インプラント治療では、ヒアリングや事前診断が済んでから一次手術が行われ、インプラントが打ち込まれます。もし、インプラントを打ち込めるほどの骨がない場合、一次手術の前に骨造成とよばれる骨を作る手術を行い、半年ほど経ってからようやくインプラントを打ち込めます。その後は、半年ほどかけてインプラントと骨を固定させて、ようやく義歯を装着できるのです。

ヒアリングから義歯の装着まで、早くても1年弱、遅ければ2年ほど要します。

差し歯について

つづいて、差し歯の概要やメリット・デメリットを解説します。

差し歯の概要

差し歯とは、歯が欠けたなど歯根が残っている場合に適用される被せ物を指します。

歯根が残っていない状態(歯が抜けた状態)では差し歯を使用することはできないため、インプラント治療と異なります。

差し歯のメリット

差し歯のメリットは、以下のとおりです。

対応できる歯科医院が多い

差し歯の治療が可能な歯科医院は、比較的多いといわれています。

インプラント治療は高い技術が必要なため、対応できる歯科医院は少ないです。差し歯が必要となったときに、近隣の歯科医院で治療できる可能性が高い点は、差し歯治療のメリットといえるでしょう。

治療費用を安く済ませることもできる

差し歯に使用する素材は、金属やプラスチックを選択すれば保険適用内で治療できるため、治療費を安く済ませることができます。

1本で数十万円かかるインプラントよりも経済的といえます。

治療期間が比較的短い

差し歯治療の手順としては、歯を削って型を取り、差し歯を製作して入れれば完了です。

おおよそ1~2か月で治療が終わるため、年単位で治療するインプラントよりも短い期間で済みます。

差し歯のデメリット

差し歯のデメリットは、以下のとおりです。

見た目が気になることがある

差し歯を入れて長期間経つと、変色や黒ずみが発生することがあります。保険適用内で作ることができるプラスチック素材は、自由診療下で使われる素材(セラミックなど)よりも変色や黒ずみなどが起こりやすいといわれています。

前歯などよく見えるところが差し歯となる場合は、使用される素材の特徴もしっかり把握したうえで選択しましょう。

割れ・欠けが起こることがある

差し歯は衝撃に弱いため、硬いものを噛んだとき、顔をぶつけたときなどに割れることや欠けることがあります。

基本的に歯科医院で修復できますが、日常生活で気を付けることが増える点はデメリットといえるでしょう。

インプラントと差し歯の比較

つづいて、インプラントと差し歯の特徴を比較します。

<インプラントと差し歯の特徴の比較>

| インプラント | 差し歯 | |

| 対象 | 歯が抜けたところ | 歯が欠けたところ |

| 費用 |

保険適用外 1本あたり20~60万円ほど |

保険適用の有無を選択可能 保険適用内:数千円 保険適用外:数万円 |

| 治療期間 | 1~2年間 | 1~2か月 |

| 寿命 | 10~20年間 |

保険適用内:10年 保険適用外:10~20年 |

| 見た目 | 天然歯に近い | 素材によって異なる |

| 固定力 | 高い | 高い(過度な衝撃はNG) |

先述したとおり、インプラントと差し歯では対象とするケースが異なります。ご自身の歯はできる限り残したほうがよいため、もし歯根が残っているのであれば、差し歯治療を選択するのがよいでしょう。

インプラントと差し歯の治療の流れ

インプラントと差し歯の治療の流れは、以下のとおりです。

インプラントの治療の流れ

まず、インプラント治療の一連の流れをご紹介します。

口腔内チェック・ヒアリング

まずは、患者さまの口腔内を確認します。合わせて、患者さまがどのような治療を希望しているかヒアリングします。

事前検査・治療計画説明

インプラント治療を行うためには、事前にさまざまな検査をしてデータを取る必要があります。データをもとに治療計画を作成して、患者さまにご説明します。

一次手術

インプラント(人工歯根)を顎の骨に打ち込みます。顎の骨が少ない場合は、事前に骨造成とよばれる骨を作る手術を行い、半年ほど経って骨ができてからインプラントを打ち込みます。

二次手術

インプラントと骨がしっかり固定されたら、インプラントの上にアバットメント(連結装置)を装着して、アバットメントの上に上部構造(義歯)を取り付けます。

これでインプラント治療は完了です。

メンテナンス

インプラント治療後も定期的に歯科医院でメンテナンスを行います。

メンテナンスを怠るとインプラント周囲炎などの原因となり、最悪のケースではインプラントを除去しなければなりません。治療後のケアは忘れないようにしましょう。

差し歯の治療の流れ

次に、差し歯治療の一連の流れをご紹介します。

口腔内チェック・ヒアリング

インプラント治療と同じく、まずは患者さまの口腔内を確認します。合わせて、患者さまがどのような治療を希望しているかヒアリングします。

事前検査

レントゲン撮影などで、口腔内のデータを取得します。

土台作り

差し歯の土台を作るため、歯の中を削り、削ったところへ土台を装着します。その後、歯型を取ります。

差し歯の装着

製作された差し歯を土台に装着します。セメントを使用して、しっかり固定します。

メンテナンス

治療後は、定期的に歯科医院でメンテナンスを受け、噛み合わせなどをチェックします。

インプラントと差し歯のどちらを選ぶべき?

インプラントと差し歯の特徴や治療方法を解説してきましたが、必要に迫られた際はどちらを選択すべきなのでしょうか。

以下、それぞれのケースで選択すべき治療方法を解説いたします。

インプラントを選択すべきケース

インプラントにすべきケースは、主に以下の2点があげられます。

- 歯が抜けてしまった、もしくは歯根が残っているが保持が難しい場合

- 差し歯治療が可能な歯根は残っているが、見た目や固定力を重視してインプラントにする場合

差し歯治療に必要な土台(歯根)が確保できない場合は、インプラント治療で噛む機能を補います。また、差し歯治療が可能なケースでも、より高い機能性を求めるのであれば、インプラント治療を選択することもできます。

差し歯を選択すべきケース

つづいて、差し歯を選ぶべきケースは、主に以下の1点があげられます。

- 差し歯治療が可能な歯根が残っている

先述したように、ご自身の歯は可能であれば残すに越したことはありません。差し歯治療が可能であれば、歯根を残すようにしましょう。差し歯治療の中でも素材を選択できるため、ご自身の希望する価格、性能、見た目に応じて素材を選びましょう。

まとめ

今回は、インプラントと差し歯の特徴、メリット・デメリットなどをまとめました。

インプラント治療は、歯が抜けてしまったところが対象であり、機能面や見た目でのメリットと、治療費が高いデメリットがあります。

一方、差し歯治療は、歯根が残っている方が対象であり、経済的でご自身の歯が残るメリットと、保険適用での素材は機能性が低いデメリットがあります。

インプラント治療や差し歯治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

詳しく読む →

歯みがきのこと、本当に知っていますか?

むし歯や歯周病の予防には、毎日の食事のあとの歯みがきで、プラークをきれいにとりのぞくことが大切なのです。なんとなく歯ブラシを口にいれているだけではきれいになりません。歯のプラークをきちんととりのぞく歯みがきの仕方をご紹介します。

■むし歯と歯周病

歯みがきは、プラークをとりのぞくことが大切です。プラークは食べカスによって繁殖する、むし歯菌と歯周病菌のかたまりです。プラークによってつくられた酸は、歯の表面をとかし、むし歯のもととなります。

歯周病は、歯ぐきが炎症を起こしてはれたり出血を起こすものです。ほおっておくと、歯を支える骨までこわして、最後には歯が抜けてしまいます。また歯周病は、お口の中だけでなく、糖尿病や肺炎、心疾患など全身の健康に影響をおよぼすこわい病気です。

歯みがきは、お口の健康を守るためにとても大切です。歯みがきをおこたると、お口の中に汚れが溜まります。たまった汚れは悪い細菌の住みかとなります。悪い細菌が繁殖すると、生ゴミのような口臭の元となり、むし歯や歯周病になってしまいます。歯周病が進行すると全身の病気にも繋がります。そうならないように、ぜひ、しっかり歯みがきをしていきましょう。

■基本的な磨き方

ごしごしと力をいれてみがいても、磨き残しができたり、歯をいためたりしてしまいます。力をいれず、歯ブラシの毛先がきちんと、歯と歯ぐきの境目や、歯の表面にあたるようにやってみてください。

歯ブラシは、えんぴつを持つような持ち方をします。えんぴつを持つような持ち方は、よけいな力がはいらず、歯ブラシを小刻みに動かすことができるので、歯ブラシの毛先は歯の隙間にまで届きます。

歯ブラシは、歯の表面に、毛先を垂直にあてるのが基本。そして、軽く小刻みにふるわせながら1本1本、細かくみがくようにしましょう。

歯周病対策で重要な歯と歯ぐきの境目には、歯ブラシを45度にあててみましょう。歯並びが悪くでこぼこしている部分は、歯ブラシをたてにあててみがくなど工夫をしてみましょう。

下の前歯の裏も、プラークのたまりやすい場所。歯ブラシをたてて、歯ブラシの先のほうや、かかとと言われる部分を上手につかって、プラークをかきだすようにみがきます。

*歯ぐきから出血しているとき

歯ブラシがあたるたびに歯ぐきが痛い、出血がある、という場合も、プラークをしっかり落とすことが大切です。

炎症で歯ぐきに痛みがある場合は、ブラシの毛がやわらかめの歯ブラシを使います。そして歯ぐきのつけねから、ほうきで履くように磨いていきます。多少出血がある場合でも、プラークがきれいにおちていれば1,2週間程度で炎症がおさまり、出血しなくなってきます。

歯ぐきのいたみがおさまったら、普通の固さの歯ブラシにかえて、徐々に小刻みにふるわせる磨き方にしていきましょう。

■歯ブラシの選び方

歯ブラシをなんとなく選んでいませんか? お口にあわない歯ブラシでごしごし強く磨いても、歯や歯ぐきをいためたり、磨き残しができたりしてしまいます。自分にあった歯ブラシを探してみましょう。

*ヘッドの大きさ

歯並びがでこぼこしていたり、磨き残しが気になる場合は、小さめのヘッドがおすすめです。すみずみまで丁寧に磨くことができます。女性は小さめサイズがあうことが多いようです。ヘッドの横幅が広いものは、歯の面をしっかりとらえてみがくことができます。ご自分のお口の状態や使いやすさで選びましょう。

当院では、予防歯科先進国スウェーデンのテペ歯ブラシをおすすめします。ヘッドが大きく、先のほうが小さいので、奥までよく磨くことができます。

*毛の固さ

ドラッグストアでは、「ふつう」「硬め」「軟らかめ」といった歯ブラシがならんでいますね。口の中が健康なときは、ふつうのものを選びましょう。

軟らかめのものは、歯ぐきにやさしいため、歯ぐきに炎症が起きているときに適しています。ただし、プラークをおとす力は少し弱くなりますので、時間をかけて磨きましょう。

汚れを落とす力が一番強いのは、硬めのものです。ですが、硬い毛の歯ブラシは、力をいれすぎると、歯や歯茎を傷つけるので注意が必要です。歯みがきは力をいれてごしごし磨く必要はありません。歯ブラシの毛先が、歯の表面や歯とはぐきの境目に触れるように、小刻みに優しく動かしてあげるのがこつです。

*電動歯ブラシ

電動歯ブラシは、歯ブラシ部分が細かく振動してプラークを除去してくれるものです。木更津きらら歯科では、超高速振動でお口の中に水流を起こす音波水流タイプの電動歯ブラシをおすすめします。

プラークを落とす効果は手で磨く歯みがきの10倍にもなり歯周病対策にも適しています。インプラントや、治療した歯、歯ぐきの弱い方にもおすすめできます。

どんな歯ブラシが自分にあっているかわからないときは、ご相談ください。歯科医師、歯科衛生士が、患者さまのお口にふさわしい道具と歯みがき方法をお伝えいたします。

■おすすめ歯みがき剤

みなさんはどんな歯みがきを使っていますか? ドラッグストアでは様々な歯みがき剤が並んでいます。お気に入りの歯みがき剤で丁寧にブラッシングすることによってプラークがとりのぞかれ、つきにくくなり、むし歯や歯周病予防にとても効果があるんです。

また、色素沈着物をとりのぞいて歯の本来の白さを守ってくれたり、口臭を予防するという効果もあるんですよ。大切なのはブラッシングです。今日は、当院のおすすめ歯みがき剤をご紹介します。

*TOOTH & PEACE

こちらは木更津きらら歯科が監修した歯みがき、TOOTH & PEACEです。

TOOTH & PEACEは、からだに優しいオーガニックな成分を中心にして開発しました。敏感な粘膜でおおわれたお口の中にいれても、刺激が少なく、丁寧なブラッシングを気持ちよく行うことができます。

リラックス効果や、質のよい眠りに効果が期待される、カンナビジオールオイルを配合され。またからだによい植物由来の成分、そして菌のバランスを整える乳酸菌も含まれています。ほんのりとした優しい香りも特徴です。

刺激の強い成分のはいった歯みがき剤で、なんとなく磨いたような気になってしまうのではなく、丁寧なブラッシングの歯みがきタイムをぜひ楽しんでください。

TOOTH & PEACEのご購入はこちら

*リナメルホームケアペースト

リナメルホームケアペーストは、プラークやステインをつきにくくしたいと考える方におすすめしたい歯みがきです。

リナメルホームケアペーストには、薬用成分のナノ粒子薬用ハイドロキシアパタイトが、配合されています。ハイドロキシアパタイトの効果は大きくわけると3つあります。

ひとつめは、歯の表面についた歯垢をとりのぞく効果。ふたつめは、歯の表面の細かい傷を修復し、なめらかにする効果。歯の表面が滑らかになると、プラークやステインがつきにくくなります。みっつめは、歯から溶けだしたミネラルを補う効果。再石灰化を促し、健康な歯をつくります。

リナメルホームケアペーストの、ハイドロキシアパタイトの修復作用による滑らかさは、歯の美しさにもつながります。きれいな歯を保ちたい方にもおすすめです。

*ジェルコートFとコンクールF

高い殺菌力で、むし歯・歯周病の原因となる細菌を殺菌してくれる歯みがき剤が、ジェルコートFです。ジェル状の歯みがき剤で、発泡剤は含まれていません。泡立てて磨いたような気持ちになるのではなく、磨いている部位を確認しながら、ていねいにブラッシングをすることができます。

またジェル状のため、歯のすみずみまで、フッ素でコーティングされることになり、むし歯や歯周病予防にも効果が期待できます。うがいができる方なら、お子さまやご高齢者にも安心してお使いいただけます。

コンクールFはジェルコートFと同じ、高い殺菌力のある薬用成分が配合されたマウスウォッシュです。むし歯の発生や進行、歯肉炎の予防し、口臭予防にも効果が期待できます。水で薄めてぶくぶくうがいをするタイプのマウスウォッシュで、コスト的にもお得です。

歯みがきは、ただ磨くのではなく、プラークをとりのぞき、きちんと磨けているかが大切です。きちんとプラークをとりのぞくことで、歯周病はかなり予防できるんですよ。

お口の中は、歯の数や大きさ、強さ、歯並びなどひとそれぞれです。気になることがありましたら、お気軽にご相談ください。

いかがでしょうか。歯みがきで大切なのはブラッシング。木更津きらら歯科のおすすめするのは、からだに優しい成分の歯みがき剤です。丁寧なブラッシングで、お口の健康を守っていきましょう。

詳しく読む →

千葉県警察嘱託歯科医として社会に貢献していきます

木更津きらら歯科の理事長中谷一空は、千葉県警察嘱託歯科医をつとめております。令和5年4月1日に、2年間の更新をしました。治療とはまた別の形で、皆様のお役にたちたいと考えています。

■警察歯科医とは

歯科所見が身元確認に有効であることは、昭和60年の日航機墜落事故をきっかけに認められるようになりました。これを機に、昭和61年に警察庁から、日本歯科医師会に警察歯科組織についての要望があり、全国に警察歯科医と警察歯科組織が誕生しました。

警察歯科医は、警察からの要請を受け、災害時などの身元確認や犯罪捜査活動に協力します。 全国の歯科医師会に所属する歯科医師が、登録制で活動しています。普段は歯科医院でみなさまの治療を行っている歯科医師が、専門の研修を受けると、警察歯科医としての活動に加わることができます。

■警察歯科医の活動内容

警察歯科医の活動内容は、大きくわけて2つあります。

事件・事故・災害時の身元確認と、犯罪捜査協力です。適切な歯科的健康管理を受けることができていない子どもに注意を払い、児童虐待の防止に貢献することもあります。

■歯科医師の心構え

近年、災害時の身元確認において警察歯科の活動が非常に重要だと考えられるようになりました。平成21年から、「歯科鑑定謝金(しがかんていしゃきん)」が国費で整備されるようになり、正確にはボランティア活動ではありません。しかし、多くの歯科医師は、なんらかの形で事故や災害にあわれた方々のお役に立ちたい、そういう気持ちで活動しています。

■警察と歯科医師会の連携

警察歯科医会は、地区ごとにたちあげられています。それが郡市区警察歯科医会です。それをとりまとめているのが都道府県歯科医師会、そのうえに全国組織の日本歯科医師会があり、警察からの協力要請は、

- 警察庁→日本歯科医師会

- 警視庁→都道府県歯科医師会

- 最寄りの警察署→郡市区警察歯科医会

といった形で、それぞれの所轄警察から各組織に連絡がはいります。例えば、事故や災害の場合には、警視庁や各道府県警からと都道府県歯科医師会へ協力が要請されます。つまり、各地区の警察に対して、それぞれの組織が協力体制を築いているということなんですね。

■警察からの協力要請

警察から各医師会に要請があると、登録している警察歯科医に強力依頼が届きます。歯科医師は、警察からの要請があれば、すぐに対応する体制をとっています。大規模な事故や災害時の要請であれば、患者さまのご予約を変更していただかなければならない場合もあります。患者さまがご理解くださることも、迅速な活動のためにとても大切なんです。

千葉県においては、千葉県歯科医師会の会員である歯科医師が、千葉県警の委嘱を受け、県内39警察署に千葉県警察嘱託歯科医としてそれぞれ2~5名程度配置されています。木更津きらら歯科は、歯科医療を通じ、地域の皆様のお役にたつ活動を行っていきたいと考えています。

詳しく読む →

インビザライン矯正で親知らずを抜くケースとは?

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

インビザラインを始めとした矯正治療では、治療前に親知らずの抜歯が必要となるケースがあります。「抜歯」と聞くとネガティブなイメージがあるので、できるだけ抜きたくないと考える方も多くいらっしゃると思います。

しかし、邪魔となる親知らずを放置することで、インビザライン矯正で整った歯並びが後戻りすることや噛み合わせに悪影響を与えることがあるかもしれません。

本記事では、インビザライン矯正で親知らずを抜くケースについて解説します。親知らずを抜くメリット・デメリット、抜かなくても済むケースについても解説しているので、インビザライン矯正を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

親知らずとは

親知らずとは、20歳前後くらいに生えてくる、前から数えて8番目の歯のことです。大人になってから生えてくることから「親知らず」という名前がついています。親知らずの生え方については個人差があり、上下左右4本とも生えている方もいれば、1本しかない、中途半端に半分だけ頭を出している、1本も生えていない方など、さまざまです。

インビザライン矯正における親知らずの抜歯は、親知らずがどのように生えているかによって異なります。ほかの歯と同じようにまっすぐ生えていて、上下の歯がきれいに噛みあっている場合は抜歯しなくても問題ないことがほとんどです。

ただし、奥の方に生えている親知らずは磨きづらいため、7番目と親知らずの間が虫歯になりやすいので注意が必要です。

また、以下の生え方をしている親知らずは、抜歯が必要となる可能性が高くなります。

- 斜めや横向けに生えている

- 歯茎に埋まっている

ただでさえ虫歯になりやすい親知らずが斜めや横向けに生えていると、虫歯や歯周病になるリスクが高いといえるでしょう。

親知らずが虫歯になっても抜歯すればよいですが、磨き残しができやすいことで、7番目の歯が虫歯になることや歯周ポケットが深くなることがあるかもしれません。また、親知らずが歯茎の中に埋まっているケースでは虫歯になることはありませんが、7番目の歯を圧迫して鈍痛がでたり顎の骨を溶かす原因になったりすることがあります。このように、ほかの歯の虫歯や歯周病の原因となるような生え方をしている親知らずは、抜歯するのが望ましいでしょう。

インビザライン矯正で親知らずを抜くケース

以下、インビザライン矯正で親知らずを抜くケースについて解説します。

きちんと噛み合っていないケース

親知らずがまっすぐに生えているものの、上下の歯がきれいに噛み合っていないケースは抜歯する必要があります。

インビザライン矯正は、歯並びだけでなく噛み合わせも整える治療法です。噛みあっていない親知らずは治療の悪影響となることが多いため、インビザラインで矯正治療を始める前に抜歯するのがよいでしょう。

ほかの歯を圧迫しているケース

斜めや横向きに生えているケースや横向きの親知らずが歯茎の中に埋まっているケースなどは、親知らずがまっすぐに生えていないことで、ほかの歯を圧迫することがあります。

親知らずを放置してインビザライン矯正を始めても、歯の動きが鈍くなってしまったり、あとで歯が動いてしまったりする可能性があるため、抜歯するのがよいでしょう。

痛みや腫れがあるケース

親知らずによる痛みや腫れは、歯磨きが不十分であることや歯が圧迫されることによって起こります。痛みや腫れが出ている場合、薬や親知らずの周りをきれいにすることで一時的に痛みや腫れが治まりますが、何度も繰り返すことがほとんどです。

根本的な解決のためには、原因となる親知らずを抜いてしまうのがよいでしょう。インビザラインの矯正中に親知らずによる痛みや腫れが出た場合、インビザラインの治療を中断して対処することもあります。インビザライン矯正を始める前から痛みや腫れが出ているなら、インビザライン矯正をうまくすすめるためにも、治療する前に抜歯するのがよいでしょう。

虫歯になっているケース

親知らずは歯磨きがしづらいため、ほかの歯よりも虫歯になるリスクが高いです。

親知らずは器具が届きにくいため虫歯治療がしにくく、虫歯治療をしてもまた虫歯になる可能性が高いことから、親知らずが虫歯になっている場合は抜歯するのがよいでしょう。

インビザライン矯正で親知らずを抜くメリット・デメリット

次に、インビザライン矯正で親知らずを抜くメリット・デメリットについて解説します。

インビザライン矯正で親知らずを抜くメリット

インビザライン矯正で親知らずを抜くメリットは、以下の3点です。

- 歯を動かすスペースができる

- 治療後の歯に影響を与えない

- 虫歯や歯周病を予防できる

最も後ろにある親知らずを抜くことで、後方にスペースができ、効率的にインビザライン矯正をすすめられます。歯を後方に動かしやすいだけでなく、親知らずがほかの歯を押してしまうリスクもないため、インビザライン矯正後の噛み合わせや歯並びが変わる心配や後戻りする心配はありません。

また、磨き残しができづらいため、虫歯や歯周病の予防だけでなく、口臭の予防にも効果があるでしょう。

インビザライン矯正で親知らずを抜くデメリット

インビザライン矯正で親知らずを抜くデメリットは、以下の3点です。

- 外科手術が必要となる

- 腫れる場合や痛む場合がある

- 顔面麻痺のリスクがある

親知らずの抜歯は、麻酔を伴う外科手術です。まっすぐに生えているケースは比較的簡単に抜けることが多いですが、斜めや横向けに生えているケースでは、身体的にも精神的にも負担がかかります。

特に、歯茎の中に埋まっているケースでは、歯茎を切る・歯の周りの骨を削る必要があることから、大がかりな処置が必要です。そのため、抜歯後1週間程度は、顔が大きく腫れることや痛むこともあるでしょう。痛みのピークは抜歯後2~3日で徐々に治まっていくことがほとんどです。症状が出ている間は、やわらかいものを食べる、飲酒しないなど、なるべく安静に過ごすのがよいでしょう。

また、親知らずの生えている場所によっては、顔の神経をつかさどる下歯槽管(かしそうかん)を傷つけてしまうことがあります。抜歯後に顔や舌にしびれが残るリスクがあるため、親知らずの生えている位置によっては一般の歯科医院での抜歯が難しく、総合病院を紹介されることがあります。より安全に抜歯するために、設備の整った総合病院で抜歯するのがよいでしょう。

インビザライン矯正で親知らずを抜かずに済むケース

次に、インビザライン矯正で親知らずを抜かずに済むケースを解説します。

歯を後方に動かす必要のないケース

インビザライン矯正をするにあたって、奥歯を後方に動かす必要がある場合、親知らずが矯正の悪影響となるので抜歯が必要です。

しかし、まっすぐに生えていて上下の歯が噛みあっている、親知らずが邪魔とならないケースでは抜歯しなくてもかまいません。

IPRで対応できるケース

IPRとは、歯と歯の間を少しだけ削り、矯正のために必要なすき間を作る処置のことです。「歯を削る」と聞くと虫歯治療のイメージがあるかもしれませんが、IPRでは表層にあるエナメル質を研磨するようなイメージです。そのため、歯を削る量はわずかであり、歯がしみることや痛むことはないでしょう。

IPRは、インビザラインを始めとした矯正治療でよく行われる処置です。IPRで対応できるケースであれば親知らずを抜かなくてもかまいません。

親知らずの根っこがまだできていないケース

親知らずの成長が不十分で根っこの部分ができていない場合は、抜歯せずに様子をみることがほとんどです。

根っこの部分ができていない場合は、抜歯せずにインビザライン矯正をすすめ、親知らずが成長したときに抜歯することになるでしょう。

まとめ

インビザライン矯正で親知らずの抜歯が必要なケースは、親知らずがまっすぐに生えていないことで虫歯や歯周病の原因になっている場合やほかの歯を圧迫している場合です。まっすぐに生えているケースでも、上下の歯が噛みあっていないケースやインビザライン矯正の邪魔となるケースでも抜歯した方がよいでしょう。

親知らずを抜くことによって、効率的にインビザライン矯正をすすめられるだけでなく、ほかの歯が虫歯や歯周病になることを予防できるでしょう。親知らずの抜歯が必要となるかどうかは、歯科医師による診察や検査が必要です。

インビザライン矯正での親知らずの抜歯を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

詳しく読む →

インビザラインとワイヤー矯正の違いとは?選び方のポイントを解説

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

矯正治療を検討していると「インビザラインとワイヤー矯正、どちらを選べばよいの?」と悩むことも多いのではないでしょうか。どちらの矯正方法を選ぶ場合も、メリットやデメリットを理解し、治療内容や期間、費用なども比較して検討しましょう。

今回は、インビザラインとワイヤー矯正の違いを解説します。選び方のポイントなども解説しますので、どちらの矯正治療を選べばよいか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

インビザラインについて

インビザラインとは、取り外しのできるマウスピースを使って歯並びを整える矯正治療のことです。薄くて透明なマウスピースを使用するため目立たず、人気のある治療法です。

現状の歯並びから少しずらしたマウスピースを1日20〜22時間装着し、1〜2週間ごとに患者様自身で次のマウスピースに交換することで、少しずつ歯並びを改善します。

インビザラインのメリットとデメリットをご紹介します。

メリット

インビザラインのメリットは、以下のとおりです。

- 目立たない

- 取り外しができる

- 違和感や痛みが少ない

- 通院回数が少ない

インビザラインで使用する矯正装置は、薄くて透明なマウスピースです。そのため、矯正治療中でも目立たないことが最大のメリットといえるでしょう。自分の好きな時に取り外しできるので、食事や歯磨きなどをふだんどおりに行えることもメリットの一つです。

1枚のマウスピースで動かせるのは最大0.25mm程度なので、違和感や痛みが出にくいといわれています。また、患者様自身でマウスピースを交換して治療を進めるので、通院回数が少ないこともメリットといえるでしょう。

デメリット

インビザラインのデメリットは、以下のとおりです。

- 治療できない症例がある

- 装着時間を守る必要がある

- マウスピースの管理が必要になる

インビザラインには、治療できない症例があります。重度の叢生(そうせい)や、骨格が原因の過蓋咬合、受け口などの歯並び、抜歯の本数が多いケースなどは、インビザラインだけでは治療ができません。

また、インビザラインは患者様自身で治療を進める矯正治療なので、マウスピースを適切に管理できない方には適していません。インビザラインでは、マウスピースを1日20〜22時間装着することが推奨されています。装着時間が短いと、歯が計画どおりに動かない場合や、後戻りする場合があるのです。

インビザラインの治療をうまく進めるには、マウスピースの装着時間を守り、適切な時期に新しいマウスピースに交換することが重要です。

ワイヤー矯正について

ワイヤー矯正とは、歯にブラケットという装置を固定し、ブラケットにワイヤーを通して歯並びを整える矯正治療を指します。ワイヤー矯正には、歯の表側に装置をつける表側矯正、歯の裏側に装置をつける裏側矯正、上の歯は裏側、下の歯は表側に装置をつけるハーフリンガル矯正の3種類があります。

矯正治療のなかで最も歴史があり、治療実績が豊富で、幅広い症例に対応できることが特徴です。

メリット

ワイヤー矯正のメリットは、以下のとおりです。

- 幅広い症例に対応できる

- 比較的歯の移動が早い

- 自己管理が必要ない

ワイヤー矯正は、インビザラインでは治療が難しい重度の叢生や抜歯の本数が多いケースなど、幅広い症例に対応できます。また、通院してワイヤーを調整し、歯にかかる矯正力を細かく調整しながら歯を動かすため、比較的歯の移動がスムーズなこともメリットの一つです。

装置を歯に固定するため取り外しができず、歯科医師の判断によって治療が進むので、自己管理が苦手な方に適しています。

デメリット

ワイヤー矯正のデメリットは、以下のとおりです。

- 矯正装置が目立つ

- 違和感や痛みが出やすい

- 食事や歯磨きがしづらい

- 虫歯や歯周病のリスクが高い

ワイヤー矯正の最大のデメリットは、矯正装置が目立つことです。裏側矯正やハーフリンガル矯正、目立ちにくい素材のブラケットやワイヤーを選ぶことで、改善できるでしょう。

ワイヤー矯正は、インビザラインのマウスピースのように取り外しができません。そのため、食事や歯磨きをふだんどおり行えないことがデメリットです。装置に食べかすが詰まりやすく、歯磨きが難しくなるので、虫歯や歯周病になるリスクも高まるでしょう。ワイヤー矯正中は、歯と歯の間や矯正装置の周りなど、磨き残しがないように注意してください。

ワイヤー矯正は、通院のたびにワイヤーを調整して治療を進めますが、矯正装置をつけた直後やワイヤーの調整後は違和感や痛みが出やすいといわれています。1~2週間で慣れる方が多いので安心してください。

インビザラインとワイヤー矯正の比較

インビザラインとワイヤー矯正の治療期間や費用、上述したメリットやデメリットを比較して解説します。

<インビザラインとワイヤー矯正の比較>

| 比較対象 | インビザライン | ワイヤー矯正 |

|---|---|---|

| 治療期間 | 1〜3年 | 1〜3年 |

| 費用 | 700,000〜1,000,000円 | 表側矯正:600,000~1,300,000円 裏側矯正:1,000,000~1,700,000円 ハーフリンガル矯正:800,000~1,500,000円 |

| 通院頻度 | 1〜2か月に一度 | 1か月に一度 |

| 適応範囲 | 対応できない症例がある | 幅広い症例に対応できる |

| 見た目 | 目立たない | 目立つ |

| 痛み | 出にくい | 出やすい |

| 食事制限 | なし (マウスピースを外す必要あり) | 粘着性のあるものや硬いものは× |

| 歯磨き | しやすい | しにくい |

それぞれ詳しく確認しましょう。

治療期間

インビザラインもワイヤー矯正も、一般的な治療期間は1~3年です。全体矯正の場合は1~3年かかることが多いですが、歯並びの乱れが軽度の場合や部分矯正の場合は、数か月~1年以内に治療が終わることもあります。

ただし、実際の治療期間は、患者様のお口の状態によって異なります。ご紹介した治療期間は、目安として参考にしてください。

費用

どちらの矯正も、基本的には保険適用ではありません。自費診療のため、歯科医院によって費用が異なります。

インビザラインの平均的な費用は700,000~1,000,000円、ワイヤー矯正は種類によって異なりますが600,000~1,700,000円です。

実際に治療にかかる費用は、患者様のお口の状態や歯科医院によって異なります。ご紹介した費用は、目安として参考にしてください。

通院頻度

インビザラインの通院頻度は1~2か月に一度、ワイヤー矯正は1か月に一度が目安です。

インビザラインは、患者様自身でマウスピースを交換して治療を進めるため、通院頻度が低くなります。ワイヤー矯正は、1か月に一度は通院し、ワイヤーの調整が必要です。

適応範囲

インビザラインは、重度の叢生や過蓋咬合、受け口などの骨格が原因の歯並びの乱れや、抜歯の本数が多いケースには対応できません。ワイヤー矯正は、インビザラインでは治療できない症例にも対応できます。

見た目

インビザラインは、透明なマウスピースを使用するため、大きく口を開けたり笑ったりしても目立ちません。

ワイヤー矯正は金属のブラケットを歯に固定するため、どうしても金属部分が目立ちます。裏側矯正やハーフリンガル矯正、目立ちにくい素材のブラケットやワイヤーを選ぶことで、見た目を改善することは可能です。

痛み

インビザラインは、マウスピースを何枚も交換し、徐々に歯を動かしていく治療なので、違和感や痛みが出にくいといわれています。

一方、ワイヤー矯正は、矯正装置をつけた直後やワイヤーの調整後に痛みが出やすいのが特徴です。数日で違和感や痛みに慣れ、1~2週間で症状が落ち着く方が多いので安心してください。

食事制限

インビザラインのマウスピースは取り外しができるので、何を食べても問題ありません。マウスピースをつけたまま食事をすると、マウスピースの破損や変形、虫歯などの原因になるので、食事の際は必ず取り外してください。

矯正装置を取り外せないワイヤー矯正では、破損や矯正装置が取れる原因になる食べ物があります。キャラメルやガムなどの粘着性のあるものや、せんべいなどの硬いものは避けましょう。

歯磨き

インビザラインは、マウスピースを取り外せるため、ふだんどおり歯を磨けます。すみずみまできれいに磨けるので、虫歯や歯周病のリスクは低いでしょう。

ワイヤー矯正は、取り外せないブラケットやワイヤーなどの矯正装置があるため、歯磨きが難しいといえます。特に、磨きづらい歯と歯の間や矯正装置の周りには、タフトブラシを使用するとよいでしょう。

どちらの矯正方法を選ぶべき?

インビザラインとワイヤー矯正はどちらにもメリット・デメリットがあるため、一概にどちらのほうが優れているとはいえません。矯正治療の仕上がりは、矯正方法ではなく、通院頻度や歯科医師の指示を守っていたか、ケアを適切に行えていたかなどに左右されます。治療法による仕上がりの差はないといえるでしょう。

どちらの矯正方法を選ぶ場合も、メリット・デメリットを理解することが大切です。

インビザラインは、取り外しができる、目立たないことがメリットですが、装着時間や交換時期を守らなければなけません。矯正中であることを周囲に気づかれたくない方や、自己管理ができる方に向いています。

ワイヤー矯正は、矯正装置が目立ちやすいですが、歯科医師がワイヤーを調整して治療を進めるため自己管理の必要がありません。歯並びの乱れが重度の方や自己管理が苦手な方は、ワイヤー矯正を選ぶとよいでしょう。

インビザラインとワイヤー矯正のどちらの方法が適しているかは、患者様のご希望やお口の状態によって異なります。当院では、お口の状態に合わせた最適な治療法をご提案させていただきます。まずは一度お気軽にご相談ください。

まとめ

インビザラインは、取り外しができるマウスピースを使用する矯正治療です。矯正装置が目立たず、取り外せるため、食事や歯磨きをしやすいメリットがあります。自己管理の必要があることや、適応症例に限りがあることがデメリットといえるでしょう。

ワイヤー矯正は、矯正装置を歯に固定し、ワイヤーの力で歯並びを整える矯正治療です。金属の矯正装置が目立ちますが、幅広い症例に対応でき、自己管理の必要もありません。

どちらの矯正方法を選ぶ場合も、メリット・デメリットを理解して、治療内容や期間、費用なども比較して検討しましょう。

矯正治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。詳しく読む →

予防のためのお子さまの歯科矯正(4):顎の発育の矯正

乳歯と永久歯が混在している時期の矯正は、将来の大人の歯並びの土台を整えることが目的です。顎の発育を、永久歯の歯列が適切に並ぶように導いていきます。小児矯正は、顎の発育を矯正する治療法です。

■子どものうちに矯正治療を受けるメリット

顎が成長過程のうちに矯正治療を始めるにはよい点があります。正しい顎の成長をうながし、大人になってできあがった顎の形を変えようとするよりずっと負担が少なくて済みます。歯列が整えば、将来にわたって抜歯をしなければならなくなる可能性が低くなります。正しい咬み合わせが実現できていれば、食べること、よく噛むことがうまくできるようになり、全身の健康にもよい影響を与えます。

■床矯正(しょうきょうせい)

床矯正は、お子様の成長に合わせて、段階的に歯列の幅を広げていく矯正方法です。歯の大きさに対して、顎の骨が小さくて歯並びが凸凹になっている症例に適しています。

マウスピースの幅を少しづつ広げて、顎の発育を導いている様子を動画でご覧ください。

■床矯正の特徴

床矯正では、装置をとりはずすことによる様々なメリットがあります。

装置をとりはずして通常とおり歯みがきできます

矯正装置をとりはずして歯を磨くことができます。歯に直接ブラケットやワイヤーをとりつける方法よりむし歯のリスクが低くなります。

硬いもの、歯にくっつくようなものでも自由に食べられます

食事の際には矯正装置をとりはずすことができるので、硬いものでも粘着性のあるものでも食べることができます。食事のメニューが限定されないということは、食事をつくってくれるご家族にとっても助かることです。お子さまには成長に必要な様々なメニューを食べていただきたいですね。

後戻りすることがあります

顎の成長にはお口のまわりの筋肉の癖・習慣が関係しています。そのため、計画に沿った治療が終了し、装置を取り外すと後戻りする可能性はあります。また矯正装置を頻繁に外していると、治療期間が長引くことが予想されます。

床矯正を適用できる時期は限られています

床矯正は、永久歯と乳歯が混在している時期、前歯4本が永久歯に生えそろっている時期に始めることができます。歯のすべてが永久歯へと生え変わっていると、適用できないこともあります。

お子さまの矯正にはメリットが多数ありますが、治療にとりかかれる時期が限定されるのです。前もって検討し、タイミングを計る必要があります。ぜひ早いうちに、医師にご相談ください。

詳しく読む →

予防のためのお子さまの歯科矯正(3):機能的マウスピース型矯正装置「プレオルソ」

成長過程にあるお子さんの歯ならびは、お口の周りの筋肉のバランスを整えることで改善が期待される場合があります。歯を舌でおすなどの、歯並びの乱れの原因になりやすい癖をなおし、お口の周りの筋肉を整え、永久歯が生え並ぶ土台を作るサポートをするのが機能的マウスピース型矯正装置です。

矯正の検討が必要な歯並びについて詳しくは こちら

■大人の歯並びのための土台を整える

永久歯が生えそろう前の子供の矯正は、歯並びが悪くなる前に歯並びが悪くなる原因を排除していくもので、骨格が成長段階にあるお子さまに適した治療法です。

将来的に歯並びが悪くなる原因として、指しゃぶりや口呼吸、唇を噛む、片側の歯だけで食べる、頬杖をつくといった、お口の周辺に関わる癖があげられます。歯は継続的に力が加わると動いていくので、癖のせいで歯並びが変わってしまうのです。また先天性欠如歯や埋伏歯といった生まれつきの特徴が見つかることも考えられます。

機能的マウスピース型矯正装置を使った矯正では、こういった口まわりの癖を改善します。生まれつきの特徴についても、歯の生えるスペースをあけるなどの対処をしておくことで、きれいな歯並びへと導いていきます。

お子さまのきれいな歯並びは、大人の歯のしっかりとした土台となるだけでなく、食べ物を噛み砕くことや発声といった機能面も改善し、お口の機能の発達を助けることにもなるのです。

■機能的マウスピース型矯正装置「プレオルソ」

型どり不要です

機能的マウスピース矯正装置「プレオルソ」はプリフォームタイプの既製品です。症例にあわせたいくつかのタイプ、サイズがあり、あたためてフォームを調整します。お子さまには難しい型どりはありません。およそ1年ごとに新しいマウスピースに交換します。

やわらかなプラスチック素材のマウスピースです

やわらかい素材で、お口にフィットします。違和感や痛みが少なくお子さまも無理なく継続して使用することができます。

学校で装着する必要はありません

日中の1時間と、お休み中につけていただきます。学校で装着する必要はありません。とりはずし可能なマウスピースをつけることで、口腔ケアの意識や習慣が身に付きます。

咬み合わせや筋肉のバランスを整えます

機能的マウスピース型矯正装置は、歯並びだけでなく、歯列の土台となる筋肉のバランスをバランスよく整えることが目的です。口元が引き締まる、治療終了後の後戻りの可能性が低くなるなどのメリットがあります。

子どもの矯正の特徴

お子さまの矯正は、あごの骨が成長のピークを迎える、中学生から高校生くらいまで経過観察が必要です。お子さまの症状によっては、矯正期間が長くなる場合があります。顎の成長が治療計画の予測を超えたときには、再治療が必要なこともあります。またお子さまとご家族の自主的な取り組みが不可欠です。

大人になってからの矯正は、治療期間が長引いたり外科手術が必要な場合もあります。成長過程の子ども時代だからこそ、できることもあるのです。長く通える歯科であるかどうかも重要です。お子さまの歯並びにご心配がありましたら、ぜひ一度ご相談ください。

詳しく読む →

予防のためのお子さまの歯科矯正(2):口腔筋機能療法(MFT)

お子さまの歯列矯正には、歯列を乱す習慣や癖を治すことで歯列を整える方と、顎の発育を矯正する方法があります。このページでは、習慣や癖を治すことで正しい歯並びを導くトレーニングをご紹介します。

矯正の検討が必要な歯並びについて詳しくは こちら

■歯列を乱す習慣や癖を治す

歯並びの悪くなる原因は「癖・生活習慣」が7割、「遺伝や先天的な問題」が残りの3割といわれています。

お子さまの歯並びは、実はお口の周りの筋肉や歯を舌で押す癖が原因で乱れていくことが多いのです。「癖」があったり、あご周りの筋肉の使い方が正しくなかったり、飲み込み方や食生活・生活環境によっては、顎の発育が促進されず歯並びに影響が出ると考えられています。歯は、継続的に力が加わると、それが例え弱い力であっても動いていきます。

歯を動かす癖とは、頬杖だったり、舌で前歯を押すような行為です。このような癖が続いていると、歯が動き、歯並びの乱れにつながっていくのです。

歯並びが乱れる癖・習慣

舌を突き出す癖や指しゃぶりが、閉まり切らない口元(開咬)や出っ歯(上顎前突)の原因になってしまうことがあります。また口呼吸の習慣が、お口周りの筋肉の弛緩につながっている場合もあります。

■口腔筋機能療法(MFT)

お口の周りの筋肉を鍛え、歯並びを悪くする原因となる舌癖(ぜつへき)を改善するのが口腔筋機能療法(MFT)です。子どもの歯並びは簡単に悪い癖により簡単に崩れてしまいますが、癖をあらためれば歯並びが整うことも大人と違って比較的容易です。お口を大きく動かす「あいうべ体操」、正しい舌の位置を覚える「スポットポジション」、噛みしめる力と舌を持ち上げる力を鍛える「バイトホップ」など、さまざまなトレーニングがあり、お子さまのお口の状態に応じてプログラムを作成します。

一か月に一度程度の間隔でご来院いただき、15分ほどのトレーニングを行います。ご家庭でも1日2分ほどのトレーニングを毎日コツコツ続けてください。お子さまにも保護者の方にも根気のいる作業ですが、2年ほどで筋力が鍛えられ歯並びが整ってくることが多いようです。

大人にも効果がありますが、大人の歯並びはもう固まっているため、歯列を整えるためには矯正装置を使った歯科矯正を検討する必要があります。

お子さまの歯やお口の中はとてもデリケートでちょっとした癖の影響を受けやすいのです。矯正装置を使用した歯科矯正を必要とする前に、癖を改善することで歯並びを改善できることもあるのです。

詳しく読む →

カテゴリ一覧

新着一覧

- 26/01/15

- 歯並びが悪いと顎関節症になる?その関係と改善方法

- 26/01/08

- 歯科衛生士の仕事は大変?リアルな苦労とやりがいを知ろう

- 26/01/01

- 謹賀新年

- 25/12/29

- 医療費節約の視点から歯科定期検診を考えてみよう

- 25/12/25

- 口臭にはどのような種類がある?チェック方法と予防法も

- 25/12/23

- 親知らずが痛い! 症例:顎骨嚢胞(がっこつのうほう)

- 25/12/18

- マウスピース矯正中に口内炎ができたらどうしたらいい?原因と対処法

- 25/12/11

- 床矯正って痛いの?痛みの原因と対処法を紹介

- 25/12/04

- ワイヤー矯正後の後戻りを防ぐ!リテーナーの種類や装着期間

- 25/12/03

- 歯周病の進行と治療