木更津きらら歯科ブログ

「お口のコンサルタント(当院の歯科医師)」による、生涯安心して健康な歯で暮らしていくためのマメ知識をご紹介いたします。

木更津きらら歯科ブログ

歯科医院で働くなら知っておきたい!歯科衛生士と歯科助手の違い!

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 歯科医院では、歯科衛生士や歯科助手が働いています。どちらも歯科医師をサポートする役割がありますが、具体的な業務内容や資格の有無などに大きな違いがあります。

業務内容の違いを知らずに歯科業界で働き出してしまうと、思っていた仕事内容と違ったと感じるかもしれません。

本記事では、歯科衛生士と歯科助手の違いを分かりやすく解説します。歯科医院での仕事に興味のある方は、ぜひ参考にしてみてください。

歯科医院では、歯科衛生士や歯科助手が働いています。どちらも歯科医師をサポートする役割がありますが、具体的な業務内容や資格の有無などに大きな違いがあります。

業務内容の違いを知らずに歯科業界で働き出してしまうと、思っていた仕事内容と違ったと感じるかもしれません。

本記事では、歯科衛生士と歯科助手の違いを分かりやすく解説します。歯科医院での仕事に興味のある方は、ぜひ参考にしてみてください。

歯科衛生士の仕事内容

歯科医院では、歯科医師のほかに歯科衛生士と歯科助手が活躍しています。なかでも、歯科衛生士は具体的にどのような仕事をおこなっているのか気になっている方も多いのではないでしょうか。

歯科衛生士の仕事は 歯科予防処置・歯科保健指導・歯科診療の補助の3つに大きく分けられます。歯科衛生士の三大業務を、それぞれ詳しく確認していきましょう。

歯科医院では、歯科医師のほかに歯科衛生士と歯科助手が活躍しています。なかでも、歯科衛生士は具体的にどのような仕事をおこなっているのか気になっている方も多いのではないでしょうか。

歯科衛生士の仕事は 歯科予防処置・歯科保健指導・歯科診療の補助の3つに大きく分けられます。歯科衛生士の三大業務を、それぞれ詳しく確認していきましょう。

歯科予防処置

虫歯や歯周病を防ぐための処置を、歯科予防処置といいます。スケーリング

歯石はプラークが石灰化したもので、ハブラシでは落とすことができません。そのため、歯科医院を受診して除去してもらう必要があります。 歯科衛生士は、専用の器具を使って歯の表面や歯茎の中に溜まった歯石やプラークを除去します。定期的なスケーリングにより、歯周病の進行を防ぐことが期待できるでしょう。フッ素塗布

フッ素には、歯の表面を強化して再石灰化の促進、虫歯菌の抑制などの効果が期待できます。歯の表面にフッ素を塗布することは、虫歯になりやすいお子さまや、高齢で歯の根が露出している方に効果的だとされています。 歯科衛生士は、歯科医師の指示のもと高濃度のフッ素を塗布することが可能です。シーラント処置

生えたての乳臼歯や永久歯は、歯の質が弱い特徴があります。また、奥歯の溝は深く、食べカスが溜まりやすいといえます。 シーラントは、奥歯の歯の溝を歯科用の樹脂で埋めて溝を浅くして、食べカスが入り込みにくくする処置です。主にお子様が対象となる処置ですが、歯科衛生士は必要に応じてシーラント処置をおこなうことができます。歯科保健指導

歯科衛生士は、患者さま一人ひとりに合わせたケアの指導もおこないます。ブラッシング指導

口の中の状態に応じて、磨き残しを確認し一人ひとりに合ったブラッシング方法を指導します。虫歯・歯周病の予防には、正しいブラッシング方法が必要不可欠です。 歯科衛生士は、歯並びや手先の器用さなどを考え、一人ひとりに合ったブラッシング方法を提案します。磨き残しのない、清潔な口内が保てるように指導していきます。 清潔な口内を保つためには、ハブラシ以外にもフロスや歯間ブラシの使用が欠かせません。必要に応じて、ツールの適切な使い方・選び方も指導します。食生活や生活習慣のアドバイス

虫歯や歯周病を防ぐには、食生活の見直しも欠かせません。砂糖の摂取を控える、よく噛んで食べる、禁煙するなどの習慣改善をサポートします。訪問歯科での口腔ケア

高齢化が進む中で、通院が難しい患者さまのために訪問歯科が増えています。歯科衛生士は、自宅や介護施設を訪れ、口腔内の清掃方法や唾液の分泌を促すマッサージなどを指導し、口腔清掃や義歯の手入れをサポートします。企業や学校での歯科指導

予防意識の高まりから、企業の健康管理の一環として、社員向けの歯科指導をおこなうケースが増えています。また、小学校や幼稚園で虫歯予防の話やブラッシング指導など、歯科教育に関わることもあります。歯科診療の補助

歯科衛生士は、歯科医師の治療がスムーズに進むように診療の補助をします。診療アシスト

治療中の器具の受け渡しやバキューム操作を行い、診療をサポートします。セメントを練ったり、レントゲン撮影の介助をしたりすることもあります。印象採得

詰め物・被せ物の作製や、矯正治療の装置に必要な歯型を取る業務も担当します。正確な型を取ることで、よりフィットした補綴物を作れます。ホワイトニングなどの施術

歯科医院でおこなうオフィスホワイトニングは、歯科衛生士が担当することも多いです。専用の薬剤を塗布し、光を照射することで歯を白くします。 審美的な処置も、歯科医師の指導のもと歯科衛生士が担当することがあります。歯科助手の仕事内容

歯科助手が具体的にどのような仕事をしているのか、知らない方も多いでしょう。以下に、歯科助手の仕事内容について解説していきます。

歯科助手が具体的にどのような仕事をしているのか、知らない方も多いでしょう。以下に、歯科助手の仕事内容について解説していきます。

診療の補助

歯科助手の主な業務のひとつが、診療のサポートです。歯科医師や歯科衛生士がスムーズに治療を進められるよう、さまざまな補助をおこないます。器具の受け渡し

治療中に歯科医師や歯科衛生士が必要とする器具をスムーズに手渡します。器具の受け渡しをする際は、治療の流れを理解したうえでタイミングよく準備することが求められるでしょう。バキューム操作

口の中に溜まった唾液や水を吸引することで、患者さまが快適に治療を受けられるようにサポートします。診療の邪魔にならない位置を考え、嘔吐反射が起こらないように注意しておこなう必要があります。診療台の清掃・準備

診療が終わるたびに、使用した器具や機材を片付けて診療台を消毒します。次の患者さまが安心して治療を受けられるように、清潔な状態に整えます。器具の準備・片付け

歯科助手は、治療に必要な器具や材料を管理し、使用後の片付けも担当します。口の中で使用する器具は、感染予防のために滅菌処理をしなければなりません。 また、詰め物や型取りに使う材料など、治療に必要な道具はあらかじめ揃えておきます。スムーズに診療をおこなうためには、在庫管理も重要です。受付業務

歯科助手の仕事は、診療室内の業務だけではありません。受付での対応も、歯科助手の業務のひとつです。 来院した患者さまをお迎えして保険証や診察券を受け取ります。初診の方には問診票を渡し、記入をお願いすることもあります。 また、予約のキャンセルや変更の連絡対応も、歯科助手の仕事のひとつです。診療が終わった患者さまに対しては、治療費を計算し会計をおこないます。併せて、治療のスケジュールを確認し患者さまと相談しながら次回の予約を取ります。患者さまのサポート

治療を受ける患者さまの不安を和らげることも、歯科助手の大切な役割です。治療前の声かけで治療内容を簡単に説明して、患者さまの緊張をといてあげることも大切です。歯科衛生士と歯科助手の違いを比較

歯科医院では、歯科衛生士と歯科助手がそれぞれの役割を担い、診療をサポートしています。具体的にどのような違いがあるのか分かりにくいと感じる方も多いかもしれません。

以下に、歯科衛生士と歯科助手の違いを詳しく比較していきます。

歯科医院では、歯科衛生士と歯科助手がそれぞれの役割を担い、診療をサポートしています。具体的にどのような違いがあるのか分かりにくいと感じる方も多いかもしれません。

以下に、歯科衛生士と歯科助手の違いを詳しく比較していきます。

資格の有無

歯科衛生士と歯科助手の違いのひとつとして、資格の有無が挙げられます。 歯科衛生士は、国家資格を取得した専門職です。養成校と呼ばれる専門学校や短大・大学で3年以上学び、国家試験に合格することで資格を得られます。 資格を持つため、歯科予防処置や保健指導など、患者さまの口腔ケアに直接関わる業務をおこなうことができます。 歯科助手は、歯科衛生士のような資格がなくても就職が可能です。民間の認定資格はありますが、歯科医院で働くうえで必須ではありません。未経験から始められるため、医療業界で働きたい方にとってはハードルが低い職種といえるかもしれません。業務内容

歯科医衛生士と歯科助手では、おこなう業務に違いがあります。歯科衛生士の業務

歯科衛生士は、国家資格を活かし、歯科医師の指示のもとで患者さまの口腔内に直接触れる業務を担当します。歯石除去やフッ素塗布、ブラッシング指導などは歯科衛生士であればおこなうことが可能です。歯科助手の業務

歯科助手は、歯科衛生士のように患者さまの口の中に直接触れることはできません。主に診療のサポートや受付業務を担当します。 歯科医師や歯科衛生士がスムーズに業務がおこなえるように準備をおこないます。また、患者さまへの声掛けなども大切な仕事のひとつです。勤務先

歯科衛生士と歯科助手では、勤務できる場所も異なります。歯科衛生士

歯科衛生士の主な勤務先は歯科医院ですが、近年は訪問歯科や介護施設、企業の健康管理部門などでも活躍しています。また、歯科医院によってはホワイトニング施術や審美歯科のサポートを専門的におこなうこともあります。歯科助手

歯科助手は、歯科医院や歯科クリニックが主な職場です。受付業務を兼務することが多く、小規模な歯科医院ではオールラウンドに働くことが必要になるケースが多いでしょう。給与やキャリア

歯科衛生士と歯科助手では給料や目指すキャリアが異なります。歯科衛生士の給与

国家資格を持つため、歯科助手よりも給与は高めに設定されているケースが多いです。経験を積めば、審美歯科や訪問歯科の専門職などへのキャリアアップも可能でしょう。 また、得意な分野があれば、認定歯科衛生士などの資格を取得して自分自身の価値を高めることも可能です。歯科助手の給与

資格が不要なため、初任給は歯科衛生士よりも低めです。受付業務や事務スキルを磨けば、医療事務など別の職種へ転職する道もあるでしょう。まとめ

歯科衛生士と歯科助手は、どちらも歯科医院には欠かせない存在ですが、業務範囲や必要な資格に違いがあります。

歯科衛生士は国家資格を持ち、歯石除去やブラッシング指導などの専門的な処置をおこなうことが可能です。歯科助手は資格が不要で、診療補助や受付・事務作業を担当します。

両者は業務内容が異なるため、どちらが自分に合っているかを見極めることが大切です。歯科医院での仕事に興味がある方は、事前に違いを理解し、自分に合った道を選ぶようにしましょう。

歯科医院への就職を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

歯科衛生士と歯科助手は、どちらも歯科医院には欠かせない存在ですが、業務範囲や必要な資格に違いがあります。

歯科衛生士は国家資格を持ち、歯石除去やブラッシング指導などの専門的な処置をおこなうことが可能です。歯科助手は資格が不要で、診療補助や受付・事務作業を担当します。

両者は業務内容が異なるため、どちらが自分に合っているかを見極めることが大切です。歯科医院での仕事に興味がある方は、事前に違いを理解し、自分に合った道を選ぶようにしましょう。

歯科医院への就職を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

お子さまの予防プログラム“カムカムクラブ”へようこそ!

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

お口のケアは、小さいころからの習慣がとても大切です。間違った知識や癖がつくと、大人になってもずっと間違えたままに。正しく、コツコツがポイントです。保護者の方だけががんばるのではなく、プロの私たちにお手伝いさせてください。子どもたちも保護者の方もごいっしょに私たちとがんばりましょう!

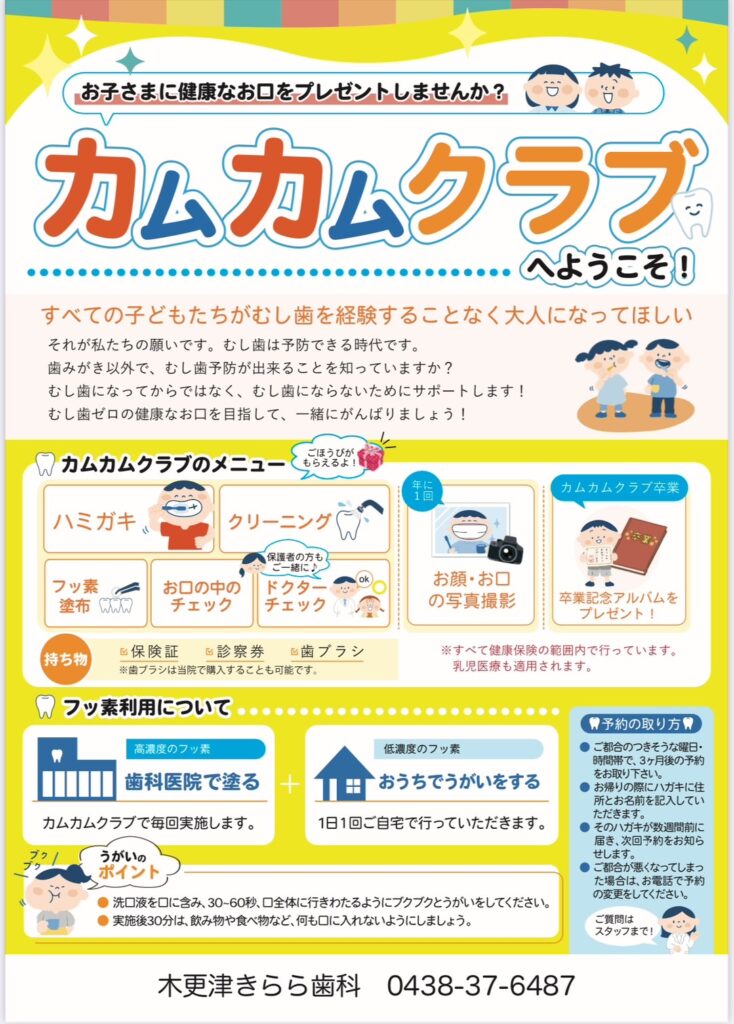

お子さまの予防プログラム“カムカムクラブ”

カムカムクラブは12歳までのお子さまの予防プログラムです。この年代は、人の一生においてもっともお口の中が変化する時期です。最初が肝心といいますが、子ども時代に正しいセルフケアの習慣を身につけ、フッ素の活用で歯そのものをじょうぶにすることは生涯にわたってお子さまの健康を守ってくれるのです。むし歯になってからではなく、むし歯にならないためのサポート、それがカムカムクラブのミッションです!

カムカムクラブでできること

カムカムクラブでは、プロによる歯のクリーニング、正しいブラッシング習慣の指導、歯科衛生士と歯科医師による定期的なお口のチェック、フッ素塗布を行います。

- 歯みがき

- クリーニング

- フッ素塗布

- お口の中のチェック

- ドクターチェック(保護者の方もごいっしょに!)

- 1年に1度のお口とお顔の写真撮影

- カムカムクラブ卒業式では卒業アルバムをプレゼント

毎月、ごほうびももらえます!

保険適用の範囲内です

カムカムクラブの内容はすべて健康保険の範囲内で行います。乳児医療も適用されます。

持ち物

保険証・診察券・歯ブラシをお持ちください。

※歯ブラシは当院で購入することも可能です。

歯みがきは正しくできているかな?

いつもの歯みがきで、歯の汚れは落とせているでしょうか? 歯並びや歯の形は、一人ひとりちがっていて、とても複雑です。ブラッシングで汚れを落とし、むし歯菌を減らしましょう。

きちんと汚れを落とすためのポイントは4つ。

歯ブラシは直角にあてる

歯ブラシの毛先は歯に直角に、歯ブラシのわきの部分が歯と歯ぐきの境目にあてるようにしましょう。効率よく汚れを落とすことができます。

歯ブラシはこきざみに小さく動かす

歯を1本ずつみがくつもりで、歯ブラシを小さく動かします。歯にくっついている汚れはネバネバしています。1ヶ所20回以上みがきましょう。歯と歯のあいだに歯ブラシの毛先が届くことが大切なんです。

鉛筆をもつように歯ブラシをもって軽くみがく

歯と歯の間に毛先が届くくらいの力でみがきましょう。磨く力が軽すぎては歯ブラシの毛先が歯と歯のあいだに届きませんし、強すぎては毛先が開いて汚れを落とせません。歯ぐきを傷つけてしまうこともあります。鉛筆を持つように歯ブラシをもってみがくのがちょうどいいです!

毎食後にみがく

なにか食べたあとのお口の中は、細菌が糖分を餌にしてねばねばした汚れを作り、時間がたつれ細菌も増えていきます。毎食後きちんとみがくことが大切なのです。

カムカムクラブでは正しい歯みがきを楽しくお伝えいたします。

歯医者さんでクリーニング

自分でいっしょうけんめい歯みがきをしていても、どうしても汚れはくっついてしまうもの。歯医者さんできれいにおそうじしてもらいましょう。歯のおそうじはとっても気持ちがいいのです。眠ってしまう人もいるくらいですよ!

お口のチェック

むし歯になりかけの歯はないか、歯医者さんでよくチェックしてもらいましょう。むし歯になる前にみてもらえば歯医者さんはこわくありません。早く見つけることができれば、削ったりしなくてもなおせることもあるんですよ。

特に乳歯はむし歯の進行がとても速いのです。永久歯と比べてエナメル質が薄く、歯の質がやわらかいため、酸性に傾いたお口の中で歯の表面がとけはじめると一気に進行します。お子さまは神経も未発達で大人と同じように痛みを感じることができず、むし歯の進行に気づかない場合もあります。

カムカムクラブで定期的にお口の中をチェックしましょう。

フッ素塗布

早いうちにむし歯をみつけたら、削らなくても治せるかもしれません。フッ素の力を借りて、いたんだ歯の表面を修復することができるかもしれません。フッ素は、予防にも力を発揮してくれるのです。

フッ素には3つの大きな役割があります。

むし歯になりかけた歯を元に戻す作用がある

食事をすると酸によって歯のエナメル質に含まれるカルシウムやリンなどのミネラルが溶けだします。通常なら、唾液の働きにより溶けだした成分は歯にもどされます。これを「再石灰化」と言いますが、フッ素はこの「再石灰化」を助けてくれるのです。初期のむし歯なら、お口の中にフッ素の成分が含まれていることで、削ったり詰め物をするまでもなく治せるかもしれません。

むし菌が出す酸を抑制する

フッ素はむし歯の原因菌(ミュータンス菌)の出す酸の量を抑える働きを持っています。フッ素は酸により歯が溶かされることを防ぎ、むし歯予防に役立ちます。

歯の質が強くなりむし歯になりにくくなる

歯の再石灰化が起きるとき、フッ素は歯の表面のエナメル質の成分と結びついて酸に対して非常に強い構造になります。歯そのものが、ミネラルが溶けだしにくい、虫歯になりにくいじょうぶな歯になるのです。

フッ素塗布のタイミング

乳歯でも永久歯でも、生えてすぐの歯はフッ素を多く取り込みやすいため、子どものころからフッ素をとりいれる習慣があるとじょうぶな歯になります。上下の前歯がはえてきたら、フッ素塗布をお考え下さい。

フッ素でむし歯予防

カムカムクラブでは、ご来院いただいた際には濃度の高いフッ素の塗布、ご家庭では毎日使用できる濃度の低い洗口液をご利用いただくことをおすすめしたいと考えています。

フッ素は人体に悪影響があるのでは? とご心配されるでしょうか? フッ素はもともと自然界に存在するものでお茶などにも含まれています。歯科で使用するフッ素は、正確には安全な化合物である「フッ化物」であり、歯科医師・歯科衛生士の指導のもと、用法・用量を守って正しい使い方をすれば悪影響を及ぼすことはありません。

食生活のアドバイス

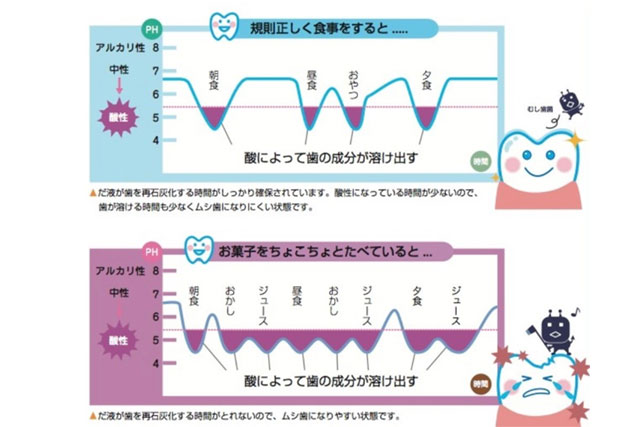

歯みがきやフッ素塗布以外にもいつもの習慣でむし歯を予防することができるんですよ。実は規則正しい食生活がむし歯予防に最も効果的なんです。お口の中は飲食のたびに酸性に傾いたり中性にもどったりを繰り返しています。酸性に傾いた時間が長ければ、それだけ、歯の表面が酸によって溶かされむし歯のリスクが高くなるのです。

つまり、食事と食事の間に適切に時間をとり、だらだらと飲み食いしないことが、お口の中を中性に保ち、健やかに保つ秘訣でもあるんです。

カムカムクラブでは、ふだんの生活のスタイルを整えることでむし歯のリスクを低くするアドバイスをさせていただくこともできます。

カムカムクラブの目標

カムカムクラブで目指すのは、正しい歯みがき習慣を身につけること、ブラッシングでむし歯菌を減らすこと、フッ素で歯を強化することです。定期的な乳歯からの予防習慣で、むし歯をつくらず、ずっと丈夫できれいな歯を守っていきましょう。

むし歯を治療するばかりが歯医者の役割ではありません。むし歯は予防できる時代です。全ての子どもたちがむし歯を経験することなく大人になってほしい。そのためのサポートをさせていただきたい。それが木更津きらら歯科の願いなんです。

詳しく読む →

インビザライン・ファーストとはどのような治療法?メリットや費用も解説

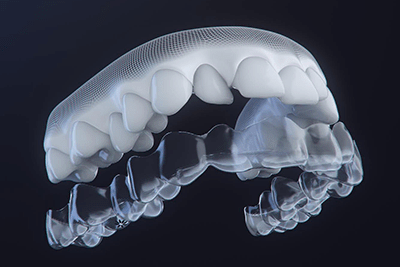

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 インビザラインは、透明なマウスピースを使用する歯列矯正の方法の1つです。装置が目立たず取り外しが可能なことから、近年多くの方に選ばれています。

これまでは永久歯が生え揃った大人の歯並びを整える治療とされていましたが、技術の進歩に伴い、インビザライン・ファーストが提供されています。永久歯と乳歯が混在する子どもの歯列矯正での治療も可能となりました。

今回は、インビザライン・ファーストのメリットやデメリット、費用や治療期間について詳しく解説します。

インビザラインは、透明なマウスピースを使用する歯列矯正の方法の1つです。装置が目立たず取り外しが可能なことから、近年多くの方に選ばれています。

これまでは永久歯が生え揃った大人の歯並びを整える治療とされていましたが、技術の進歩に伴い、インビザライン・ファーストが提供されています。永久歯と乳歯が混在する子どもの歯列矯正での治療も可能となりました。

今回は、インビザライン・ファーストのメリットやデメリット、費用や治療期間について詳しく解説します。

インビザライン・ファーストとは

インビザライン・ファーストは、歯の生え変わりと顎の成長段階にある6〜10歳頃の子どもを対象にした歯列矯正です。

インビザラインは今まで、大人向けの矯正治療として広く知られていました。取り外し可能な透明で目立たないマウスピースを装着して、歯を少しずつ移動させる歯列矯正です。マウスピースを1~2週間に1回ほどの頻度で交換しながら、歯並びを整えます。

インビザライン・ファーストは、歯が乳歯から永久歯に生え替わる時期に合わせて、歯並びや噛み合わせの問題を早期に改善することを目指しています。治療の進め方はインビザラインと同様ですが、大人の治療とは異なる特徴があります。

通常、子どもの歯列矯正では、顎の成長のコントロールと歯並びを整える2種類の治療を別々に行います。この2つの治療を同時に行えるのが、インビザライン・ファーストの特徴です。

インビザライン・ファーストは、歯の生え変わりと顎の成長段階にある6〜10歳頃の子どもを対象にした歯列矯正です。

インビザラインは今まで、大人向けの矯正治療として広く知られていました。取り外し可能な透明で目立たないマウスピースを装着して、歯を少しずつ移動させる歯列矯正です。マウスピースを1~2週間に1回ほどの頻度で交換しながら、歯並びを整えます。

インビザライン・ファーストは、歯が乳歯から永久歯に生え替わる時期に合わせて、歯並びや噛み合わせの問題を早期に改善することを目指しています。治療の進め方はインビザラインと同様ですが、大人の治療とは異なる特徴があります。

通常、子どもの歯列矯正では、顎の成長のコントロールと歯並びを整える2種類の治療を別々に行います。この2つの治療を同時に行えるのが、インビザライン・ファーストの特徴です。

インビザライン・ファーストのメリット

インビザライン・ファーストのメリットは、以下のとおりです。

インビザライン・ファーストのメリットは、以下のとおりです。

- 装置が目立たない

- 装置の取り外しが可能

- 違和感や痛みが少ない

- 抜歯しない

- 治療期間が長引きにくい

装置が目立たない

インビザライン・ファーストの装置は、薄く透明なマウスピースなため目立ちません。従来の歯列矯正の主流であったワイヤーを使用する方法と異なり、見た目を気にせずに歯並びを整えられます。 見た目が気になって歯列矯正に踏み出せなかったお子さまにとっても、検討しやすい治療方法です。装置の取り外しが可能

インビザライン・ファーストは、取り外しが可能なマウスピースを使用する治療です。そのため、食事や歯磨きも今まで通りに行えます。 固定式の装置では、食事の際に装置の隙間に物が詰まりやすかったり、硬いものが食べにくかったりします。食事内容の制限が必要な場合があり、お子様の精神的な負担になることもあったでしょう。 また、装置が邪魔して歯磨きの難易度が上がるため、磨き残しが増えて虫歯や歯周病になりやすいといったデメリットもあります。インビザライン・ファーストでは、食事内容の制限もなく、口腔ケアの手間も今までと変わらないメリットがあります。違和感や痛みが少ない

インビザライン・ファーストで使用するマウスピースは薄いため、装着したときに違和感がほとんどありません。また、この治療法では、まだ柔らかい顎の骨の成長を利用するため、大きな力を加えなくても歯が動きやすいです。 1~2週間に1回ほどの頻度で新しいマウスピースに交換しながら少しずつ歯を動かすため、痛みが少ないとされています。抜歯しない

永久歯が生えそろってから行う歯列矯正では、歯を並べるスペースを確保するために抜歯が必要な場合があります。歯並びが悪くなる原因の1つは、歯が並ぶスペースが足りないことだからです。 インビザライン・ファーストは、成長段階にある子どものうちに顎の成長を促しながら歯が並ぶスペースを確保する治療です。そのため、抜歯をせずに治療を進められます。また、永久歯が生えそろった後に歯列矯正が必要になっても、抜歯しなくて良くなることが多いです。治療期間が長引きにくい

成長段階にある子どもは、骨が大人よりも柔らかく歯が動くスピードも速いです。また、インビザライン・ファーストは、顎の成長のコントロールと歯並びを整える2種類の治療を同時に進行できるため、歯列矯正の治療期間が長期化しにくいと言えます。 インビザライン・ファーストで子どものうちに治療しておくことで、永久歯に生え変わってから歯列矯正が必要になった場合でも、治療期間が長くなりにくいです。インビザライン・ファーストのデメリット

インビザライン・ファーストのデメリットは、以下の2つです。

インビザライン・ファーストのデメリットは、以下の2つです。

- 治療の適応条件がある

- 装置の自己管理が必要

治療の適応条件がある

インビザライン・ファーストの対象年齢は、乳歯と永久歯の生え変わり時期にある6~10歳頃です。実際には身体年齢のみで判断することはありませんが、口腔内の状態によっては治療を受けられないお子様もいます。 乳歯から永久歯に生え変わる時期やスピードは個人差が大きく、条件を満たしているかどうかは歯科医師に判断してもらう必要があります。 また、生まれつき永久歯が少ない場合や、顎の成長に問題がある場合などは、インビザライン・ファーストでは十分な効果が得られないかもしれません。装置の自己管理が必要

インビザライン・ファーストは、装置を取り外せることがメリットです。 しかし、それゆえにマウスピースの自己管理が必要です。インビザライン・ファーストでは、1日20時間以上の装置の装着が推奨されています。装着時間を守ること、決められた期間で新しいマウスピースに交換することで、適切な効果が得られます。 マウスピースの装着時間や交換時期を守れないと、計画通りに治療が進まず治療期間が長引く原因になります。また、毎日マウスピースを清潔に保つことや、紛失しないことも重要です。 子ども自身がマウスピースの自己管理する必要がありますが、保護者の方のサポートも必要不可欠と言えるでしょう。インビザライン・ファーストの治療期間

インビザライン・ファーストの治療期間は、通常は6カ月~1年程度です。

ただし、治療の期間は症例やお子さまの成長段階、歯並びや噛み合わせの問題の程度によって異なります。定期的に歯科医師の診察を受け、マウスピースの調整や次の段階に進むタイミングを確認する必要があります。

インビザライン・ファーストは、乳歯から永久歯に生え変わる時期に行われる治療なので、成長を見守りながら進めることが多いです。治療が終了した後は、保定して永久歯が生えそろうまで経過観察や必要に応じたアフターケアが行われます。

永久歯が生えそろった後の歯並びを見て、問題がなければ治療は終了です。必要に応じて永久歯の矯正治療に進む場合もあるでしょう。

インビザライン・ファーストの治療期間は、通常は6カ月~1年程度です。

ただし、治療の期間は症例やお子さまの成長段階、歯並びや噛み合わせの問題の程度によって異なります。定期的に歯科医師の診察を受け、マウスピースの調整や次の段階に進むタイミングを確認する必要があります。

インビザライン・ファーストは、乳歯から永久歯に生え変わる時期に行われる治療なので、成長を見守りながら進めることが多いです。治療が終了した後は、保定して永久歯が生えそろうまで経過観察や必要に応じたアフターケアが行われます。

永久歯が生えそろった後の歯並びを見て、問題がなければ治療は終了です。必要に応じて永久歯の矯正治療に進む場合もあるでしょう。

インビザライン・ファーストの費用

インビザライン・ファーストの費用は、治療を受ける地域や歯科医院によって異なりますが、一般的には30~60万円程度が目安となっています。治療費に含まれる内容としては、マウスピースの作成費用、定期的なチェックや調整の費用、診察料などのことが多いです。

インビザライン・ファーストは、大人向けのインビザライン治療に比べると、治療期間が短いため費用が安くなる傾向があります。

また、インビザライン・ファーストは基本的にほかの矯正治療と同じく、保険適用外の自費治療となります。全額自己負担となることが一般的ですが、保険が適用される場合や、支払い方法の選択肢が豊富な場合はあるでしょう。

事前に歯科医院で詳細な費用や支払いプランを確認しておくと良いでしょう。

インビザライン・ファーストの費用は、治療を受ける地域や歯科医院によって異なりますが、一般的には30~60万円程度が目安となっています。治療費に含まれる内容としては、マウスピースの作成費用、定期的なチェックや調整の費用、診察料などのことが多いです。

インビザライン・ファーストは、大人向けのインビザライン治療に比べると、治療期間が短いため費用が安くなる傾向があります。

また、インビザライン・ファーストは基本的にほかの矯正治療と同じく、保険適用外の自費治療となります。全額自己負担となることが一般的ですが、保険が適用される場合や、支払い方法の選択肢が豊富な場合はあるでしょう。

事前に歯科医院で詳細な費用や支払いプランを確認しておくと良いでしょう。

まとめ

インビザライン・ファーストは、乳歯と永久歯の生え変わりの時期に行う子ども用のマウスピース矯正です。装置が目立たず取り外しが可能なため、食事の制限がなく口腔ケアが複雑になることもありません。

また、顎の成長のコントロールと歯並びを整える治療を同時に行えるため、従来の歯列矯正よりも効率的に歯並びを整えられます。

ただし、計画通りに治療を進めるには、マウスピースの自己管理が重要です。保護者の方のサポートが必要不可欠といえるでしょう。インビザライン・ファーストの治療を検討している方は、一度歯科医院に相談してみましょう。

インビザライン・ファーストを検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

インビザライン・ファーストは、乳歯と永久歯の生え変わりの時期に行う子ども用のマウスピース矯正です。装置が目立たず取り外しが可能なため、食事の制限がなく口腔ケアが複雑になることもありません。

また、顎の成長のコントロールと歯並びを整える治療を同時に行えるため、従来の歯列矯正よりも効率的に歯並びを整えられます。

ただし、計画通りに治療を進めるには、マウスピースの自己管理が重要です。保護者の方のサポートが必要不可欠といえるでしょう。インビザライン・ファーストの治療を検討している方は、一度歯科医院に相談してみましょう。

インビザライン・ファーストを検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

歯みがきよりも効果的! むし歯予防ランキング1位は規則正しい食生活

木更津市内の学童3施設にて、子どもたちと保護者の方に、むし歯予防のお話をさせていただきました。今回は、むし歯予防に意外な効果のある、どなたでもできる方法をご紹介しました。

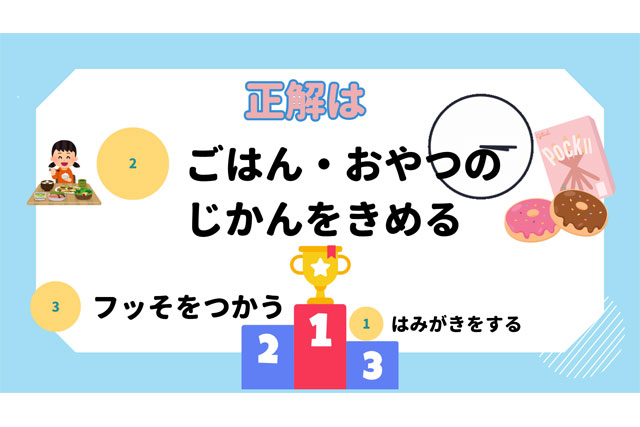

むし歯予防に一番効果的なのは?

- 歯みがきをする

- ごはん・おやつのじかんをきめる

- フッ素をつかう

これは基本的なお口のセルフケア。多くの方が毎日心がけていらっしゃるでしょう。お子さまのお口の健康を守るために、保護者の方たちは日々苦心してらっしゃるかもしれませんね。むし歯予防に一番効果的なのは、どの予防方法だと思いますか?

どれも効果的な予防方法なのですが、歯医者の考えるランキング1位は意外な結果になりました。

正解は「ごはん・おやつのじかんをきめる」

なんと効果的なむし歯予防方法のランキング1位は、「ごはん・おやつのじかんをきめる」こと。「規則正しい食生活」が歯やお口の健康にとってとても大切なんです。むし歯予防の意味では歯みがきよりも効果があると言ってもいいほどです。歯みがきやフッ素塗布も効果的なんですが、それ以上に、お口の中に「再石灰化」の時間を与えてあげることがとっても大切なんです。

規則正しい食生活の意味

では規則正しい食生活がどうしてお口の健康を守ることになるのでしょうか。

脱灰

歯のエナメル質はリンやカルシウムといったミネラルから形成されており、酸に弱いという特徴があります。お口の中は、通常は「中性」に保たれていますが、飲食をするとお口の中のむし歯菌(ミュータント菌)が糖質を餌として酸を作り出し、お口の中が酸性に傾きます。この状態が長く続いたり、酸性の度合いが強いと、歯のエナメル質が溶け出します。これが「脱灰」です。

脱灰の時間は20分から1時間。お口の中で、むし歯菌の作った酸が歯を溶かしてしまう時間帯です。

再石灰化

唾液には歯のエナメル質と同じカルシウムやリンが多く含まれており、溶け出した歯の表面を修復してくれます。これを、「再石灰化」といいます。酸によって溶け出した歯の表面を成分を補う「再石灰化」が、むし歯を防ぎお口の中を清潔で健康に最重要ポイントなんです。

唾液の働き

「脱灰」の状態から歯の修復を助けてくれるのが唾液です。唾液にはさまざまな働きがあるのです。お口の中をなめらかにして言葉を発しやすくしたり、食べ物の消化を助けたり、味を感じやすくしたり。口の中の汚れを洗い流す役目もあります。口の中の粘膜全体を唾液が覆うことで、保湿・保護の役割を果たすこともあります。そればかりではなく、唾液は、歯の修復にも重要な役割を果たしているんです。

眠っている間は唾液の分泌が少なくなります。寝る前に食べて歯をみがかずに眠ってしまってはむし歯の原因になりますよ。

規則正しい食生活がむし歯予防に効果的なわけ

適切に間隔をおいた規則正しい食生活には、お口の中で自然な修復作用が働く時間をとってあげるという意味があります。

おかしをしょっちゅうつまんでいたり、ちょこちょこと甘い飲み物を飲んだりしていると、お口の中が常に酸性になってしまい、歯の表面のエナメル質が溶けていき、むし歯の原因となってしまいます。

むし歯菌を減らすのは歯磨き

もちろん歯みがきも大切です。「再石灰化」は溶け出した歯の表面を修復してくれる作用ですが、むし歯菌を減らすのは歯みがきです。歯みがきはむし歯菌や歯周病菌の原因となるプラークを取り除くことができます。菌の温床となるプラークが少なければ、悪さをする細菌も増えることはできず、むし歯を防ぎ、歯ぐきに炎症を起こす歯周病にもなりにくいでしょう。

子どもの頃に見つけた歯みがき習慣は一生、お子さんの健康を守ってくれます。お子さんも保護者の方もがんばりましょう!

再石灰化を促すフッ素の働き

再石灰化を促すサポート役として、フッ素の働きをとりいれましょう。フッ素塗布には次のような効果があります。

フッ素コートで歯を守る

むし歯の原因菌によって作られる酸は、歯を溶かしてしまいます。フッ素で歯の表面を覆うことにより、歯を酸から守ります。

再石灰化を促します

飲食によって酸性に傾いたお口の中では、歯からカルシウムやリンが溶け出しています。フッ素は、酸により歯から溶け出したカルシウムやリンを補う再石灰化を促します。初期のむし歯なら、フッ素によるエナメル質の再石灰化の作用で修復される場合もあります。

細菌の活動を抑制します

フッ素自体に抗菌効果があり、むし歯の原因となる細菌の働きを弱め、酸がつくられるのを抑えます。

お子さまの歯は大人の永久歯よりも弱くて溶けやすく、むし歯のリスクが高いのです。ぜひフッ素ケアをとりいれてあげてください。

木更津市の2歳児歯科健診でフッ素塗布

木更津市では、2歳児歯科健康診査でフッ素塗布を行っています。対象は2歳6か月~3歳未満のお子さまです。1歳6か月児健診から3歳児健診の間に、むし歯のあるお子さんが大きく増えるのです。この時期のむし歯予防として、歯科健診とフッ素塗布を行うことで、むし歯に負けないように歯の質を強くしていきましょう。

木更津きらら歯科も協力歯科医療機関として木更津市の歯科健診に協力しています。お子さまの歯医者さんデビューのきっかけとしても、ぜひご活用ください。

木更津市の2歳児歯科健診について詳しくは こちら

キシリトールのむし歯予防効果

キシリトールは砂糖と同じように甘いのに、酸を作らない甘味料です。むし歯予防と、甘いものを口にする楽しみのために活用してみてください。

キシリトールの特徴

- 酸を作らない甘味料

- むし歯の原因菌(ミュータンス菌)の活動を弱める特徴を持っている

- ガムのような形でとりいれるのが唾液の分泌に効果的

- むし歯の原因となるプラークをつきにくくする

- 歯の再石灰化を促して歯をじょうぶにする

キシリトールの効果的な使い方

ガムのような形である程度の時間お口の中で噛んでいると、唾液がたくさん出てきます。“よく噛むこと”でたくさんでてくる唾液は、歯とお口の中を守ってくれる強い味方です。お口の中が唾液で潤っていると、歯が溶ける時間、脱灰の時間を少し短くしてくれます。

キシリトールを使用したガムやチョコは歯科医のおすすめおやつです。木更津きらら歯科でも販売しています。ご来院の際に受付でお声掛けください。

歯医者さんへ行こう!

歯医者さんは虫歯になってから行くのではなく、むし歯になる前に行くところ。痛くなる前に来ればなんにもこわくありません。歯医者さんに、あそびに来る感じでぜひ定期健診に来てみてください。みなさんのお越しをお待ちしています。

詳しく読む →

マウスピース矯正で失敗した例!失敗を防ぐ方法も解説!

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 「マウスピース矯正をしたいけど失敗することもある?」「高い治療費を払うのに後悔したくない」と不安に思っている方もいるのではないでしょうか。マウスピース矯正は、目立ちにくく、取り外せるなど、メリットが多くあります。

一方で、マウスピースの装着不足や間違った治療プランなどにより、思ったような結果を得られないケースもあります。

今回は、マウスピース矯正での失敗を回避するための方法や、マウスピース矯正で起こった失敗例について詳しく解説します。マウスピース矯正を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

「マウスピース矯正をしたいけど失敗することもある?」「高い治療費を払うのに後悔したくない」と不安に思っている方もいるのではないでしょうか。マウスピース矯正は、目立ちにくく、取り外せるなど、メリットが多くあります。

一方で、マウスピースの装着不足や間違った治療プランなどにより、思ったような結果を得られないケースもあります。

今回は、マウスピース矯正での失敗を回避するための方法や、マウスピース矯正で起こった失敗例について詳しく解説します。マウスピース矯正を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

マウスピース矯正とは

マウスピース矯正とは、透明なマウスピースを使用して歯を移動させる治療法です。ワイヤー矯正が主流でしたが、強い力をかけて歯を動かすため、痛みを伴う上にワイヤーが目立つなど様々なデメリットがありました。

一方、マウスピース矯正では強い力をかけずに徐々に歯を動かしていくので、矯正中の痛みが少ないのが特徴です。また、透明なマウスピースを使用するため目立ちにくいというメリットがあります。

マウスピース矯正が普及したことで、日常生活における負担を最小限にしながら矯正治療を受けられるようになりました。

マウスピース矯正とは、透明なマウスピースを使用して歯を移動させる治療法です。ワイヤー矯正が主流でしたが、強い力をかけて歯を動かすため、痛みを伴う上にワイヤーが目立つなど様々なデメリットがありました。

一方、マウスピース矯正では強い力をかけずに徐々に歯を動かしていくので、矯正中の痛みが少ないのが特徴です。また、透明なマウスピースを使用するため目立ちにくいというメリットがあります。

マウスピース矯正が普及したことで、日常生活における負担を最小限にしながら矯正治療を受けられるようになりました。

マウスピース矯正で失敗した例

数ある矯正治療の中でもメリットが多く注目されているマウスピース矯正ですが、すべての症例で成功しているわけではありません。ここでは、マウスピース矯正で失敗した例をご紹介します。

数ある矯正治療の中でもメリットが多く注目されているマウスピース矯正ですが、すべての症例で成功しているわけではありません。ここでは、マウスピース矯正で失敗した例をご紹介します。

噛み合わせが悪化した

矯正治療は、審美性と機能性をバランスよく改善させることが目的です。 しかし、マウスピース矯正により、噛み合わせが悪化したというケースもあります。治療プランに問題があった場合や、マウスピースの装着時間が守られなかった場合、マウスピースを正しく装着できていなかった場合などが挙げられます。 特に、出っ歯や八重歯を治療した結果、正中がずれるケースが多いです。噛み合わせが悪くなると顎に負担がかかり、顎関節症を発症することもあります。 歯並びを整えても、噛み合わせが悪化すれば健康な口腔状態とはいえません。そのため、矯正後に噛み合わせが悪化した場合は、噛み合わせを良くするための治療が必要になります。歯並びが悪化した

「なぜ歯列矯正をしたのに歯並びが悪化するの?」と疑問に思う方がいるかもしれません。矯正治療を受けたのに、まれに歯並びが悪化することがあります。矯正の失敗で起こる歯列の悪化は、正中(口の中心)のズレが多いです。 上述した通り、出っ歯や八重歯など、部分的に歯並びを整えても、正中がズレると歯列のバランスが崩れます。また、理想の歯並びにならないケースもあるでしょう。歯茎が下がった

マウスピース矯正に限らず、矯正治療では歯槽骨の吸収と再生を活かして徐々に歯を動かします。無理に強い力をかけ続けると、歯槽骨の過剰な吸収を引き起こし、再生が追い付かなくなって歯茎が下がってしまいます。 歯茎が下がったことに最初は気づかなくても、歯根が露出して失敗したと感じるケースがあります。むし歯や歯周病になった

不衛生なマウスピースを長時間使用した結果、むし歯や歯周病になるケースも少なくありません。矯正中はマウスピースを取り外して歯を磨くことが可能です。口内を清潔に保ちやすいとされていますが、マウスピースを洗浄せずに装着したり、歯をしっかりと磨かずにマウスピースを装着すると、口内トラブルのリスクが高まります。 また、矯正中にむし歯や歯周病になると、むし歯や歯周病の治療が優先されるため、矯正治療は一時中断することが多いです。矯正治療の再開は、むし歯や歯周病の治療が終了した後になるため、予定よりも治療期間が延びる可能性があります。治療に時間がかかった

予定していたよりも治療に長い時間を要すると、マウスピース矯正を失敗したと感じるかもしれません。マウスピースの装着時間や交換時期がしっかり守られていないと計画通りに歯が動かず、治療計画よりも時間がかかる可能性があります。 また、マウスピースの装着時間を守っていても、歯の移動速度には個人差があるので治療プラン通りに歯が動かないこともあります。後戻りを起こした

矯正治療終了後の保定期間にリテーナーを正しく装着しなければ、整えた歯列が後戻りする可能性があります。後戻りとは、歯が矯正前の位置に戻ろうとして動くことです。 矯正治療で歯並びを整えても、元の状態に戻ってしまうと失敗したと感じるでしょう。マウスピース矯正の失敗を防ぐ方法

長い治療期間と高額な費用がかかるマウスピース矯正を行う場合、失敗を避けたいと思う人がほとんどでしょう。ここでは、マウスピース矯正の失敗を防ぐ方法について解説します。

長い治療期間と高額な費用がかかるマウスピース矯正を行う場合、失敗を避けたいと思う人がほとんどでしょう。ここでは、マウスピース矯正の失敗を防ぐ方法について解説します。

歯科医師の指示を厳守する

マウスピース矯正の失敗を防ぐためには、マウスピースの装着時間と交換時期を守ることが重要です。 マウスピースを1日20時間以上装着することを前提に治療計画が立てられているため、指示を守って装着しましょう。1日に必要な装着時間を下回ると、計画通りに歯が動きません。 指示されたタイミングでマウスピースを交換することも、矯正治療の失敗を防ぐためには欠かせません。早く治療を進めたいからといってマウスピースの交換時期を早めると、過剰な力が歯にかかってしまい歯茎が下がるなどのトラブルが発生する可能性があります。 また、1枚のマウスピースで移動させられる距離は最大0.25mm程度です。予定よりも遅いタイミングでマウスピースを交換した場合、歯の移動が進まないので治療期間が伸びる原因になるでしょう。 マウスピースの装着時間・交換時期に関しては、必ず担当の歯科医師の指示に従うようにしましょう。口腔内のケアを怠らない

マウスピース矯正中は、口腔内のケアを怠らないようにしましょう。マウスピースの洗浄はもちろん、歯間ブラシやデンタルフロスを使用した口腔ケアも重要です。口腔内のケアを怠ると、むし歯や歯周病になるリスクが高まります。信頼できる歯科医院で治療を受ける

矯正治療を失敗しないためには、歯科医院選びも重要なポイントの一つです。マウスピース矯正の実績や経験があるかどうかはもちろん、患者様の疑問や不安に対して丁寧に説明してくれる歯科医師を選びましょう。 また、メリットだけでなくデメリットもしっかり説明してくれるかどうかも確認しましょう。どのような治療法にも、メリットだけでなくデメリットが存在します。トラブルを回避するためにも、デメリットやリスクについても説明してくれる医院を選びましょう。 説明に納得できない場合は、複数の歯科医院でカウンセリングを受けてみてください。納得して治療を受けられる歯科医院を探しましょう。トラブル発生時はすぐに歯科医師に相談する

マウスピース矯正中に違和感を覚えたら、放置せずにすぐ歯科医師に相談しましょう。患者様に生じている違和感が、矯正治療の失敗につながる可能性があります。わずかな違和感でも、早めに歯科医師に相談して対処してもらえば、大きなトラブルを回避できるでしょう。まとめ

マウスピースの装着時間・交換時期が守られていなかったり、矯正治療中にむし歯や歯周病になったりすると、当初の計画よりも治療期間が長くなる可能性があります。この場合、マウスピース矯正が失敗したと感じるかもしれません。

マウスピース矯正は、必ず成功するとはいえません。明確に失敗していなくても、理想の歯並びにならないなどのトラブルにつながる可能性もあります。

矯正治療を成功させるためには、毎日の口腔ケアを怠らず、歯科医師の指示通りにマウスピースを装着・交換することが重要です。また、矯正前に十分なカウンセリングを受け、治療方法や費用、治療期間などについて納得してから治療を受けるようにしましょう。

その際、信頼できる歯科医師のもとで治療を受けることも重要なポイントです。また、マウスピース矯正中に違和感を覚えたら、速やかに歯科医師に相談し、早期に対応してもらいましょう。

マウスピース矯正を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

マウスピースの装着時間・交換時期が守られていなかったり、矯正治療中にむし歯や歯周病になったりすると、当初の計画よりも治療期間が長くなる可能性があります。この場合、マウスピース矯正が失敗したと感じるかもしれません。

マウスピース矯正は、必ず成功するとはいえません。明確に失敗していなくても、理想の歯並びにならないなどのトラブルにつながる可能性もあります。

矯正治療を成功させるためには、毎日の口腔ケアを怠らず、歯科医師の指示通りにマウスピースを装着・交換することが重要です。また、矯正前に十分なカウンセリングを受け、治療方法や費用、治療期間などについて納得してから治療を受けるようにしましょう。

その際、信頼できる歯科医師のもとで治療を受けることも重要なポイントです。また、マウスピース矯正中に違和感を覚えたら、速やかに歯科医師に相談し、早期に対応してもらいましょう。

マウスピース矯正を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

歯科衛生士の将来性と魅力!資格取得でさらに広がる可能性について

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 歯科医療の分野で活躍できる仕事に歯科衛生士があります。歯科助手と歯科衛生士は区別されており、歯科衛生士はより専門性が高い国家資格です。医療職の国家資格で安定していることから、医療の現場で働きたい人に人気があります。

歯科衛生士として働きたいとお考えの方のなかには、歯科衛生士という職業には将来性があるのか気になっている方もいるでしょう。

今回は、歯科衛生士の将来性や働きやすいといわれている理由について解説します。歯科衛生士が取得するとよい資格もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

歯科医療の分野で活躍できる仕事に歯科衛生士があります。歯科助手と歯科衛生士は区別されており、歯科衛生士はより専門性が高い国家資格です。医療職の国家資格で安定していることから、医療の現場で働きたい人に人気があります。

歯科衛生士として働きたいとお考えの方のなかには、歯科衛生士という職業には将来性があるのか気になっている方もいるでしょう。

今回は、歯科衛生士の将来性や働きやすいといわれている理由について解説します。歯科衛生士が取得するとよい資格もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

歯科衛生士の仕事内容

歯科衛生士の仕事内容は大きく分けて3つあります。

歯科衛生士の仕事内容は大きく分けて3つあります。

- 歯科予防処置

- 歯科診療補助

- 歯科保健指導

歯科予防処置

虫歯や歯周病を予防するための処置を指します。歯科衛生士は予防処置の専門家です。予防処置には、歯石除去、歯垢(プラーク)やバイオフィルムの除去、フッ素塗布、シーラント処置などがあります。 歯を失う原因である虫歯と歯周病は、予防ができる病気です。予防歯科はこれからますます期待される分野で、歯科衛生士の需要も高まることが予想されます。歯科診療補助

歯科医療は、歯科医師を中心としたチームで行われます。 歯科衛生士は、歯科医師の診療の補助や歯科医師の指示を受けて歯科治療の一部を担当します。具体的には、治療に使用する器具の受け渡し、口腔内の水を吸い込むバキュームやライトの操作、歯型の採得などがあります。 日々の歯科治療をより円滑に進め、かつ患者様とコミュニケーションをとっていくためには、歯科衛生士の存在は必要不可欠です。歯科保健指導

患者様にブラッシング指導を行なったり、食生活のアドバイスを行なったりします。また最近では、食べ物の噛み方や飲み込み方を伝える食育支援や、高齢者や要介護者が口で食べられるように支援するための摂食嚥下機能訓練も行います。 歯科診療所だけでなく、保育園や幼稚園、小学校、施設、総合病院などで歯科保健指導を行うこともあります。歯科衛生士の将来性について

歯科衛生士は、将来性がある職種です。将来性が高い理由については次の通りです。

歯科衛生士は、将来性がある職種です。将来性が高い理由については次の通りです。

予防の分野で活躍できる

歯科医療は、病気になってから治療をするのではなく、病気になる前に予防をするという考え方に変わってきています。歯科衛生士は、虫歯予防・歯周病予防のプロフェッショナルです。予防歯科の分野でますます活躍できるでしょう。国家資格である

歯科衛生士は、国家資格です。更新や再試験はありませんので、一度取得してしまえば一生歯科衛生士として働くことができます。離職した場合でも、歯科衛生士会などを通して、様々な復職支援を受けることができます。 歯科衛生士は専門性が高い仕事で、誰にでもできる仕事ではありません。歯科医院の数に対して、歯科衛生士は不足しており、需要が高い仕事だといえるでしょう。高齢化社会でも活躍できる

歯科衛生士の仕事は、高齢化にも対応しています。介護の分野では口腔ケアの需要が高まっているため、介護施設でも活躍できます。また、寝たきりの方に対応する訪問歯科診療でも活躍できます。歯科衛生士が働きやすいといわれる理由

歯科衛生士は、多くの方にとって働きやすい仕事です。働きやすいといわれる理由は次のとおりです。

歯科衛生士は、多くの方にとって働きやすい仕事です。働きやすいといわれる理由は次のとおりです。

就職や転職がしやすい

歯科衛生士の勤務先で最も多いのは歯科診療所です。歯科診療所は、全国どこにでもあり、現状で歯科診療所の数と比べて歯科衛生士は不足しています。また、歯科診療所以外にも、総合病院や介護施設、市町村にある保健センターなど、様々な活躍の場があります。プライベートの時間を大切にできる

歯科衛生士は医療職ではありますが、一般的に夜勤はありません。多くの診療所は19時には終わり、長引くことは少ないです。これは、予約制で行う歯科医院が多いためです。 勤務時間が規則的なので、生活のリズムを保ちやすく、プライベートの時間を大切にできます。歯科診療所の休診日は、日曜・祝日と平日1日であることが多く、プライベートの予定も立てやすいでしょう。妊娠・出産後も働き続けられる

歯科衛生士は、復職しやすい仕事です。妊娠・出産により一度離職しても、復職支援を受けられます。非常勤やパートの募集も多く、小さい子供がいる時期には、自分の希望する働き方を選択できます。働き方が多様なので、ライフステージに合わせて働き続けることができます。キャリアアップを目指すことができる

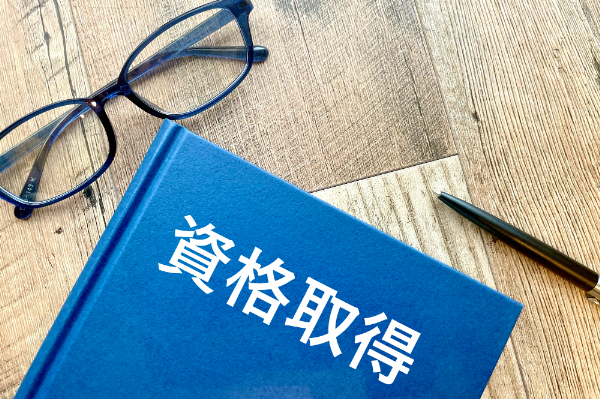

歯科衛生士は、キャリアアップを目指すことができる職種です。経験を積み、知識を身につけることで、より高度な職場で働いたり、収入アップを目指したりすることができます。モチベーションが向上して、仕事のやりがいにもつながるでしょう。歯科衛生士の将来性を高める資格とは

国家資格である歯科衛生士ですが、資格を取得することで、専門性を高めることができ、キャリアアップにつながります。資格を取得することで、給与が増えたり、転職に有利になったりするなど、モチベーションを上げることができるでしょう。

ここでは、歯科衛生士の将来性を高める資格で、代表的なものをご紹介します。

国家資格である歯科衛生士ですが、資格を取得することで、専門性を高めることができ、キャリアアップにつながります。資格を取得することで、給与が増えたり、転職に有利になったりするなど、モチベーションを上げることができるでしょう。

ここでは、歯科衛生士の将来性を高める資格で、代表的なものをご紹介します。

日本歯科衛生士会認定歯科衛生士

特定の専門分野において、高度な業務実践の知識・技能を有すると認められた歯科衛生士のための資格です。認定分野には以下の3つの分野があります。- 認定分野A:生活習慣病・摂食嚥下リハビリテーションなど

- 認定分野B:障害者歯科・老年歯科など

- 認定分野C:指導者として認められるための資格

日本歯周病学会認定歯科衛生士

歯周病の予防と治療のための専門知識・技術を有する臨床歯科衛生士だと認定する資格です。 通算5年以上、歯周病治療に関わっており、研修単位を30以上取得しているなどの条件があります。書類審査では歯周病患者の5症例分の記録を提出します。その後、プレゼンテーションを行い、口頭試問を受け、それらが認められると認定資格を取得することができます。 キャリアアップにつながるのと同時に、臨床現場で患者様に貢献できる資格です。日本口腔インプラント学会認定歯科衛生士

インプラント治療に関する専門的な知識・技術の獲得を目的とした認定資格です。近年インプラント治療が一般的になってきており、今後もインプラント治療の需要は高くなることが予想されます。 申請の条件は、3年以上インプラント治療の介助またはメインテナンスに携わっていること、講座を2回以上受講していることなどが挙げられます。ケアマネージャー

介護を必要とする人が、その人らしい生活を送れるようにサポートするための資格です。 ケアマネージャーの試験を受けるためには、保健・医療・福祉に係る法定資格保有者であること、相談援助業務の経験が5年以上あることなどの条件があります。歯科衛生士は、前者の医療に関わる法定資格保有者にあたります。 歯科衛生士の場合、歯科医院などで5年以上かつ900日以上勤務していれば、ケアマネージャーの試験の受験資格が得られます。介護施設などでは、口腔ケアの需要も高く、ケアマネージャーと歯科衛生士の資格の両方を保有していることで、活躍の場も広がるでしょう。まとめ

歯科衛生士は、医療職の一つで、国家資格が必要な職種です。

歯科衛生士の仕事には、予防歯科処置・歯科診療補助・歯科保健指導があります。歯科医療の分野では、今後も予防歯科の需要が高まることが考えられます。そのため、予防歯科のプロフェッショナルである歯科衛生士は、将来性のある仕事だと言えるでしょう。

歯科衛生士は、プラスアルファで取得できる資格があります。資格を取得することで、さらなるキャリアアップにつなげることができるでしょう。これによって、仕事にやりがいを持ち続けることができます。

当院では一緒に働く歯科衛生士を募集しております。歯科衛生士の仕事にご興味がある方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

歯科衛生士は、医療職の一つで、国家資格が必要な職種です。

歯科衛生士の仕事には、予防歯科処置・歯科診療補助・歯科保健指導があります。歯科医療の分野では、今後も予防歯科の需要が高まることが考えられます。そのため、予防歯科のプロフェッショナルである歯科衛生士は、将来性のある仕事だと言えるでしょう。

歯科衛生士は、プラスアルファで取得できる資格があります。資格を取得することで、さらなるキャリアアップにつなげることができるでしょう。これによって、仕事にやりがいを持ち続けることができます。

当院では一緒に働く歯科衛生士を募集しております。歯科衛生士の仕事にご興味がある方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

2台目です! 歯科用マイクロスコープ「ブライトビジョン3200R2」を導入しました

詳しく読む →

床矯正とは?目的や費用と期間の目安、他の矯正方法との併用について

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 床矯正は主に子どもの矯正に用いられる矯正法です。顎の骨を広げることを目的としており、子どもの成長に合わせて無理なく進められるため成長期の矯正に多く用いられています。また、他の矯正方法と併用することで、さらに効果を高められる点も大きな特徴です。

この記事では、床矯正とはどのような矯正方法なのか、目的や費用、期間について詳しく解説します。また、他の矯正方法との併用についても解説します。床矯正を検討している方や、お子さまの矯正についてお悩みの方は、ぜひ最後までお読みください。

床矯正は主に子どもの矯正に用いられる矯正法です。顎の骨を広げることを目的としており、子どもの成長に合わせて無理なく進められるため成長期の矯正に多く用いられています。また、他の矯正方法と併用することで、さらに効果を高められる点も大きな特徴です。

この記事では、床矯正とはどのような矯正方法なのか、目的や費用、期間について詳しく解説します。また、他の矯正方法との併用についても解説します。床矯正を検討している方や、お子さまの矯正についてお悩みの方は、ぜひ最後までお読みください。

床矯正とは

床矯正とは、取り外しが可能な装置を使い、顎の骨を広げる矯正方法です。床矯正は、特に成長期の子どもに用いられ、顎の発達を利用して自然に歯並びを整えます。

特に、顎が小さく歯が重なって生えてしまう叢生(そうせい)の予防や、歯列の乱れによる噛み合わせの悪さを改善する際に用いられることが多いです。床矯正で使用する装置は、患者さま自身で取り外しでき、衛生的に保つことができます。

さらに、他の矯正方法と組み合わせると、より効果的な治療計画を立てることも可能です。

床矯正とは、取り外しが可能な装置を使い、顎の骨を広げる矯正方法です。床矯正は、特に成長期の子どもに用いられ、顎の発達を利用して自然に歯並びを整えます。

特に、顎が小さく歯が重なって生えてしまう叢生(そうせい)の予防や、歯列の乱れによる噛み合わせの悪さを改善する際に用いられることが多いです。床矯正で使用する装置は、患者さま自身で取り外しでき、衛生的に保つことができます。

さらに、他の矯正方法と組み合わせると、より効果的な治療計画を立てることも可能です。

床矯正の目的

床矯正の主な目的は、顎の骨を広げて歯が正しい位置に並ぶためのスペースを確保することです。特に、成長期にある子どもの矯正においては、骨格の成長を促しながら、将来的な歯列の乱れや噛み合わせの問題を予防する役割を果たします。

子どもの顎が小さい場合、永久歯が生えるスペースが不足し、歯が重なったり斜めに生えたりすることがあります。このような状態を叢生と呼び、放置すると見た目だけでなく、噛む力のバランスや発音に影響を及ぼす可能性があります。

また、床矯正には歯列全体のバランスを整える目的もあります。噛み合わせが悪いと、特定の歯や顎に負担がかかり、顎関節症や偏頭痛、肩こりなどの症状を引き起こすことがあります。床矯正を行うことで、これらのリスクを軽減できます。

さらに、床矯正は将来的な本格的な矯正治療をスムーズに進めるための準備としての役割も果たします。成長期の段階で顎の広がりを確保することで、歯を抜くリスクを減らし、矯正期間を短縮できる場合もあります。

床矯正の主な目的は、顎の骨を広げて歯が正しい位置に並ぶためのスペースを確保することです。特に、成長期にある子どもの矯正においては、骨格の成長を促しながら、将来的な歯列の乱れや噛み合わせの問題を予防する役割を果たします。

子どもの顎が小さい場合、永久歯が生えるスペースが不足し、歯が重なったり斜めに生えたりすることがあります。このような状態を叢生と呼び、放置すると見た目だけでなく、噛む力のバランスや発音に影響を及ぼす可能性があります。

また、床矯正には歯列全体のバランスを整える目的もあります。噛み合わせが悪いと、特定の歯や顎に負担がかかり、顎関節症や偏頭痛、肩こりなどの症状を引き起こすことがあります。床矯正を行うことで、これらのリスクを軽減できます。

さらに、床矯正は将来的な本格的な矯正治療をスムーズに進めるための準備としての役割も果たします。成長期の段階で顎の広がりを確保することで、歯を抜くリスクを減らし、矯正期間を短縮できる場合もあります。

床矯正の費用と期間の目安

床矯正の費用と期間は、患者さまの年齢や矯正が必要な範囲、歯並びの状態などに応じて異なります。一般的な目安を知っておけば、計画を立てやすいでしょう。

床矯正の費用と期間は、患者さまの年齢や矯正が必要な範囲、歯並びの状態などに応じて異なります。一般的な目安を知っておけば、計画を立てやすいでしょう。

費用の目安

床矯正の費用は、装置の作成や調整にかかる費用が中心です。通常、床矯正の費用は以下の範囲が一般的です。- 装置の作成:5万〜10万円

- 調整(月に一度):5,000円〜1万円

- トータル:全期間で20万〜50万円

期間の目安

床矯正にかかる期間は、患者さまの成長段階や矯正が必要な度合いによって異なります。一般的には1年から3年程度とされています。 また、矯正期間中は、定期的な通院が必要です。床矯正の装置は、患者さまが自分で取り外しが可能であるため、治療の効果は装置を正しく装着する習慣に大きく依存します。歯科医師の指示に従い、1日12〜16時間以上装着することが理想的です。床矯正と他の矯正方法との併用について

床矯正は、単体でも効果的な治療方法ですが、他の矯正方法と併用することでさらに高い効果が期待できる場合があります。例えば、治療期間を短縮できたり抜歯のリスクを減らせたりできます。

特に、歯列や顎の状態が複雑なケースでは、床矯正と他の矯正方法を組み合わせることで、治療の幅が広がります。併用を検討する際には、歯科医師との綿密な相談が必要です。

患者さま一人ひとりの状態に合わせた治療計画を立てることで、無理なく理想的な歯列を目指せます。

床矯正は、単体でも効果的な治療方法ですが、他の矯正方法と併用することでさらに高い効果が期待できる場合があります。例えば、治療期間を短縮できたり抜歯のリスクを減らせたりできます。

特に、歯列や顎の状態が複雑なケースでは、床矯正と他の矯正方法を組み合わせることで、治療の幅が広がります。併用を検討する際には、歯科医師との綿密な相談が必要です。

患者さま一人ひとりの状態に合わせた治療計画を立てることで、無理なく理想的な歯列を目指せます。

床矯正とワイヤー矯正の併用

床矯正は顎を広げることに特化していますが、歯の細かな位置調整は行えません。そのため、床矯正で顎を広げた後に、ワイヤー矯正で歯を正確な位置に移動させる方法が一般的です。 床矯正で歯を抜かなくて良い環境を整え、ワイヤー矯正が理想的な歯列を仕上げる役割を果たします。床矯正とマウスピース矯正の併用

人気の高いマウスピース矯正との併用も効果的です。床矯正で顎の拡大を行い、歯が並ぶスペースを確保した後に、マウスピース矯正を使って歯の位置を微調整して効率的に治療します。床矯正のメリット・デメリット

床矯正には多くのメリットがありますが、一方でデメリットも存在します。治療方法の特徴を正しく理解することで、自分や家族に合った選択ができるようになるでしょう。

ここでは、床矯正のメリット・デメリットをご紹介します。

床矯正には多くのメリットがありますが、一方でデメリットも存在します。治療方法の特徴を正しく理解することで、自分や家族に合った選択ができるようになるでしょう。

ここでは、床矯正のメリット・デメリットをご紹介します。

床矯正のメリット

床矯正は、子どもの成長期に顎の骨を広げることで、歯列の改善を目指します。成長期の骨の柔軟性を利用するため、無理のない治療が可能です。顎を広げて歯が生えるスペースを確保するため、抜歯を避けられる可能性が高いです。 床矯正で完全に歯並びが整わなかったとしても、後の矯正治療の負担を抑えることが可能なのです。 他の矯正方法と比べると費用が抑えられる場合も多く、特に早期の治療では費用対効果が高いといえるでしょう。装置の調整や変更がしやすいため、患者さま一人ひとりに合わせた治療が可能です。他の矯正方法と併用できる点も魅力と言えます。 また、床矯正の装置は患者さま自身で取り外しできるため、食事や歯磨きの際に装置を外して、衛生状態を保ちやすいです。また、装置が固定されていないため、虫歯や歯周病のリスクが軽減されます。床矯正のデメリット

床矯正は取り外しが可能なため、患者さまが装置を正しく装着しないと効果が得られません。1日12〜16時間以上の装着が必要ですが、これを守れない場合は治療が長引いたり、効果が減少したりします。 また、床矯正の装置は透明なマウスピースほど目立たないわけではありません。話す際や笑う際に装置が見えることを気にする方もいます。 成長を利用する治療であるため、効果が出るまで時間がかかることがある点もデメリットでしょう。短期間で結果を求める人には合わない場合があります。 床矯正は主に顎の拡大を目的としており、複雑な歯列矯正や大幅な歯の移動が必要な場合には単体での治療が難しい場合があります。その際は、他の矯正方法との併用が必要になります。 話しづらさや食事の際の不便さを感じることもありますが、多くの患者さまは数週間で慣れます。まとめ

床矯正は、顎を広げることで歯が正しく並ぶスペースを確保し、自然に歯列を整える矯正方法です。特に、成長期の子どもに使用され、無理なく顎の発達を促すことで抜歯を避けたり将来的な矯正治療を簡略化したりする効果が期待できます。

患者さま自身の努力が必要である点や、治療が長期にわたる可能性がある点などのデメリットも存在します。複雑な歯列矯正が必要な場合には、ワイヤー矯正やマウスピース矯正との併用が必要となることもあります。

矯正方法を選ぶ際には、歯科医師としっかり相談し、ご自身やお子さまの状態に合った治療計画を立てることが重要です。床矯正がお子さまに合う方法かどうかを見極めるためにも、この記事を参考にしてください。

健康で美しい歯並びは、見た目だけでなく、全体の健康にも大きく寄与します。ぜひ適切な方法で理想的な歯列を目指してください。

床矯正を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

床矯正は、顎を広げることで歯が正しく並ぶスペースを確保し、自然に歯列を整える矯正方法です。特に、成長期の子どもに使用され、無理なく顎の発達を促すことで抜歯を避けたり将来的な矯正治療を簡略化したりする効果が期待できます。

患者さま自身の努力が必要である点や、治療が長期にわたる可能性がある点などのデメリットも存在します。複雑な歯列矯正が必要な場合には、ワイヤー矯正やマウスピース矯正との併用が必要となることもあります。

矯正方法を選ぶ際には、歯科医師としっかり相談し、ご自身やお子さまの状態に合った治療計画を立てることが重要です。床矯正がお子さまに合う方法かどうかを見極めるためにも、この記事を参考にしてください。

健康で美しい歯並びは、見た目だけでなく、全体の健康にも大きく寄与します。ぜひ適切な方法で理想的な歯列を目指してください。

床矯正を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

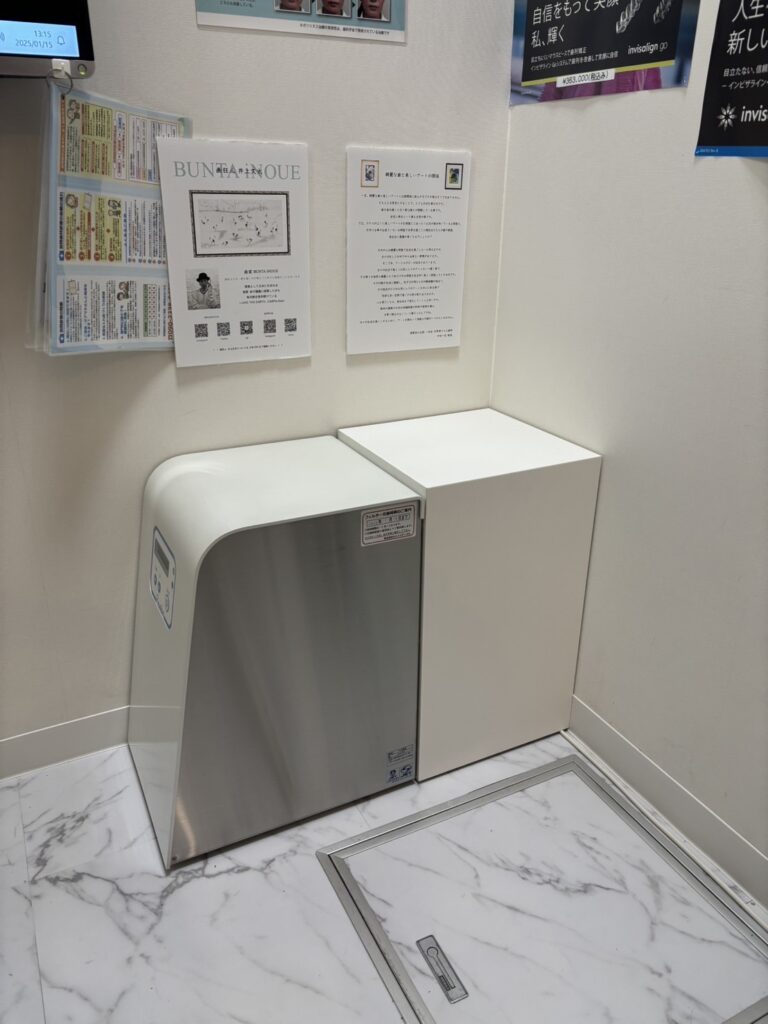

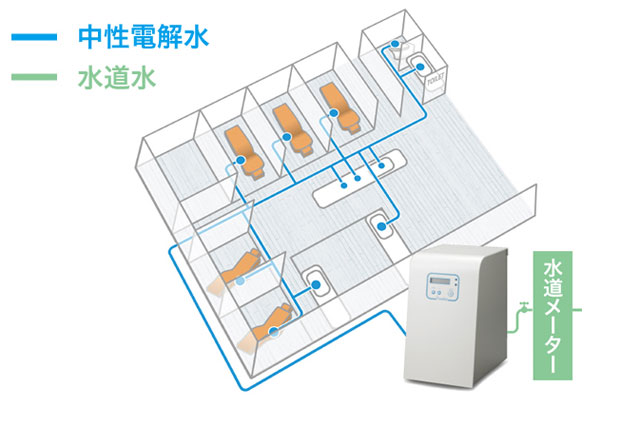

歯科ユニットウォーターライン除菌装置「ポセイドン」を導入しました

歯科ユニットウォーターライン除菌装置「ポセイドン」

「中性電解水」の働き

「ポセイドン」の仕組み

「ポセイドン」の特徴

- 添加物、薬剤は使用しません。水道水の成分を補正することで除菌を行います。

- 歯科ユニット給水系の残留塩素濃度を4段階に補正します。

- 「中性」なのでユニットを傷めません。

- 生成される水は飲料にも適しており、歯科治療を受ける患者さまにとって安全です。

歯科治療で水を使用する場面

うがい

患部を洗浄するとき

器材を洗浄するとき

患者さまのお口に届く水はどこから来るの?

歯科医院内の給水経路

歯科ユニットに供給される水

清潔な水のためには対策が必要です

バイオフィルムが形成されるリスク

院内感染のリスク

歯科ユニットが汚染される可能性

水質管理目標設定項目

木更津きらら歯科の水質管理対策

詳しく読む →

乳歯の虫歯の特徴について|できやすい箇所や進行段階別の治療方法

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 乳歯は、虫歯になりやすいとされています。お子様は自分で歯磨きを十分にすることが難しく、乳歯を虫歯から守るためには保護者の方の協力が欠かせません。

しかし、実際はどの部分が虫歯になりやすいのか、どうしたらお子様の歯を守れるのか、お悩みの方は少なくありません。

今回は、乳歯の虫歯についてご紹介し、さらに虫歯ができやすい箇所や進行段階別の治療方法についてご説明させていただきます。

乳歯は、虫歯になりやすいとされています。お子様は自分で歯磨きを十分にすることが難しく、乳歯を虫歯から守るためには保護者の方の協力が欠かせません。

しかし、実際はどの部分が虫歯になりやすいのか、どうしたらお子様の歯を守れるのか、お悩みの方は少なくありません。

今回は、乳歯の虫歯についてご紹介し、さらに虫歯ができやすい箇所や進行段階別の治療方法についてご説明させていただきます。

乳歯の虫歯の特徴

乳歯は、永久歯と比べると虫歯になりやすいとされています。乳歯の虫歯の特徴を知れば、適切に対応できるようになるかもしれません。

ここでは、乳歯の虫歯の特徴をご説明します。

乳歯は、永久歯と比べると虫歯になりやすいとされています。乳歯の虫歯の特徴を知れば、適切に対応できるようになるかもしれません。

ここでは、乳歯の虫歯の特徴をご説明します。

虫歯が進行しやすい

乳歯は酸に弱く、エナメル質が薄いので虫歯の進行が速いです。虫歯の原因はプラークと呼ばれる細菌の塊で、これが歯の表面に付着して酸を出すことで歯が溶け始めます。 乳歯は永久歯よりもエナメル質が薄く、歯質がやわらかいという特徴があります。一度虫歯の酸の影響で歯が溶け始めると、一気に進行しやすいのです。永久歯に影響が出る可能性がある

乳歯の虫歯が神経まで到達すると、歯の根の先に膿の袋を作ることがあります。永久歯は乳歯の下で育つので、たまった膿の影響で将来生えてくる永久歯が変形・変色する可能性があります。 さらに、永久歯の生える準備が整っていない時期に、予定よりも早く乳歯が抜ける可能性もあります。年齢で虫歯のできる場所が変わる

0~3歳までの虫歯は上の前歯にできやすく、3歳以降は奥歯にできやすい特徴があります。舌の下に大きな唾液が出るスポットがあるので、唾液の自浄作用によって下の前歯は虫歯ができにくいのも特徴でしょう。 虫歯ができやすい場所は、歯ブラシの当て方を工夫したり補助用具を使用したり、丁寧に磨く必要があります。痛みをあまり感じない

子供は痛みを感じる神経の発達も未熟なので、虫歯の痛みに気付かないことがあります。痛みを感じにくい分、虫歯の発見が遅れることが多いです。気づいた時には重症化しているケースもあるでしょう。 仕上げ磨きの時には、保護者の方がしっかり歯の状態を確認してあげてください。また、歯科医師による定期的な歯科健診にて、虫歯を早期に発見する必要があります。乳歯の虫歯ができやすい箇所

乳歯の虫歯ができやすい場所は、以下の通りです。

乳歯の虫歯ができやすい場所は、以下の通りです。

- 上の前歯の間

- 歯と歯肉の境目

- 奥歯の溝

- 奥歯の間

- 6歳臼歯

乳歯の虫歯の治療方法[進行段階別]

進行段階別にみる、虫歯の治療方法は以下のとおりです。

進行段階別にみる、虫歯の治療方法は以下のとおりです。

ごく初期の虫歯

カルシウムなどが歯から溶け出して、歯の表面が白くなります。この時点ではまだ完全に虫歯にはなっていないので、歯質の回復を期待して様子を見ることが多いです。 歯科医院で行うこととしては、高濃度のフッ素の塗布と、ブラッシング指導が挙げられます。場合によっては、虫歯予防のお薬を歯の溝に詰めて進行抑制を図ります。 虫歯の進行を防ぎながら、歯の状態を改善することを目指します。初期虫歯

歯の表層のエナメル質まで虫歯が進行した状態です。虫歯の部分が黒や黄色っぽくなって、穴や溝ができ始めます。治療では、虫歯の部分を削り、白いプラスチックを詰めます。 エナメル質の虫歯であれば、痛みを感じることは基本的にありません。麻酔を使用しないで治療することがほとんどでしょう。中等度の虫歯

エナメル質の奥の象牙質まで虫歯が進行した状態です。象牙質まで虫歯が進行すると、歯がしみる、痛むなどの症状が出てきます。象牙質はエナメル質よりも歯質が柔らかいため、この後の虫歯の進行速度が早まることも特徴です。 中等度の虫歯の治療は、初期虫歯と同じように白いプラスチックを詰めて行います。必要に応じて、麻酔を使用することもあるでしょう。虫歯の範囲が広い場合は、型取りをして詰め物を作成して装着するケースもあります。神経まで進行した虫歯

虫歯により乳歯に大きな穴が開いた状態では、激しい痛みを感じるので虫歯を認識する子供が多いです。神経が虫歯に侵されているので、根の治療(根管治療)を行う必要があります。根管の中が綺麗になったら、被せ物の型取りをして装着します。 神経まで虫歯が進行するとズキズキと痛んだり、強い口臭を感じたり、冷たいものや温かいものでしみる症状を感じたりします。ほとんど歯がない虫歯

虫歯により歯が溶かされ、根っこのみになった状態です。ここまで進行すると、神経が死んで痛みを感じなくなることもあります。 しかし、虫歯が治ったわけではありません。歯の根の先に膿の袋を作っていたり、歯肉が腫れていたり、食事をする時に噛みにくくなったりする可能性が高いでしょう。 ほとんど歯がない虫歯の場合、永久歯に影響が出る前に抜歯を行う必要があります。さらに、歯の生える順番や時期を考慮して、空間を保つ保隙装置を使用する場合もあります。乳歯の虫歯の治療費用と期間

基本的には、乳歯の虫歯の治療には保険が適用されます。歯の溶け始めの段階であれば、フッ素を塗布やブラッシング指導が主な治療の内容で、費用の目安は1,500〜3,000円程度でしょう。歯質を削ってプラスチックの詰め物をする治療は1,500円〜3,000円程度が目安です。

治療にかかる期間は1日ですが、虫歯の本数が多い場合は数回に分けて治療を行うこともあります。

型取りが必要な場合は、保険適用で2,000円〜1万円程度かかることがあります。治療期間は1〜2週間程度で、通院回数は2回が一般的です。

根管治療を行う場合は5,000円〜1万円程度が目安で、治療期間は1ヶ月程度です。感染した根を繰り返し洗浄してから型取りするので、数回通院しなければなりません。

抜歯が必要な場合は1,000円〜3,000円程度の費用が発生します。抜歯自体は1日で完了しますが、経過観察のために数回通院するケースもあります。

子供の歯科治療は、市町村の医療費助成を受けられることが多いです。市町村により助成金額が異なるので、それぞれの自治体のホームページなどで確認してみましょう。

基本的には、乳歯の虫歯の治療には保険が適用されます。歯の溶け始めの段階であれば、フッ素を塗布やブラッシング指導が主な治療の内容で、費用の目安は1,500〜3,000円程度でしょう。歯質を削ってプラスチックの詰め物をする治療は1,500円〜3,000円程度が目安です。

治療にかかる期間は1日ですが、虫歯の本数が多い場合は数回に分けて治療を行うこともあります。

型取りが必要な場合は、保険適用で2,000円〜1万円程度かかることがあります。治療期間は1〜2週間程度で、通院回数は2回が一般的です。

根管治療を行う場合は5,000円〜1万円程度が目安で、治療期間は1ヶ月程度です。感染した根を繰り返し洗浄してから型取りするので、数回通院しなければなりません。

抜歯が必要な場合は1,000円〜3,000円程度の費用が発生します。抜歯自体は1日で完了しますが、経過観察のために数回通院するケースもあります。

子供の歯科治療は、市町村の医療費助成を受けられることが多いです。市町村により助成金額が異なるので、それぞれの自治体のホームページなどで確認してみましょう。

乳歯の虫歯の放置リスク

乳歯の虫歯治療について解説しましたが「もうすぐ抜けるだろうから無理に治療しなくてもいいのでは」と感じる方もいるでしょう。ここでは、乳歯の虫歯を放置した時のリスクについて解説します。

乳歯の虫歯治療について解説しましたが「もうすぐ抜けるだろうから無理に治療しなくてもいいのでは」と感じる方もいるでしょう。ここでは、乳歯の虫歯を放置した時のリスクについて解説します。

強い痛みが出る

乳歯の虫歯をそのまま放置しておくと、神経まで達した時に急に激しい強い痛みを訴えることがあります。痛みの影響で日常生活に支障が出たり、お食事が取りにくくなったりすることもあります。 乳歯の虫歯はなるべく小さいうちに治療を行いましょう。歯並びに影響が出る

虫歯により乳歯がほとんど無くなると、将来的に歯並びに影響がでる可能性があります。多少個人差はありますが、乳歯から永久歯への生え変わりにはある程度順番があります。 虫歯の影響で歯が生える順番が変わると、歯列不正に繋がることもあるでしょう。また、早期に乳歯を失うと、空いたスペースに隣接する歯が倒れたり移動したりすることもあります。 永久歯列の歯並びが悪くなる可能性があるので、乳歯の虫歯を発見したらなるべく早めに歯科医院を受診しましょう。食べづらくなる

前歯は物を噛みきるために必要な歯で、奥歯は物をすりつぶすために必要な歯です。特に、お子様は、上手に噛んだり飲み込んだりするのが難しい場合が多いです。 乳歯が虫歯になって噛み合わせが悪化すると、さらにお食事がしにくくなる可能性があります。正しい食べ方を習得できなくなる恐れもあるでしょう。 歯科医院での虫歯治療で乳歯の形を修復し、お食事に影響が出ないよう注意しましょう。永久歯に影響が出る

虫歯により乳歯の根の先に膿が溜まっている場合は、後に生えてくる永久歯が変形・変色する可能性があります。膿の影響で永久歯のエナメル質がうまく作られず、形成不全を引き起こすことがあるのです。 乳歯はいずれ抜けますが、永久歯は生涯使用する歯です。永久歯に影響が及ばないように、乳歯の虫歯は早急に治療しておきましょう。まとめ

乳歯の虫歯は、お子様ご本人が気付くのは難しいです。保護者の仕上げ磨きの際に、歯や歯肉のチェックも行ってあげてください。

定期的に歯科医院の検診を受けることも重要です。歯科医師によるお口のチェックや専門的なクリーニングを受け、乳歯の時期からお子様の歯を守っていきましょう。

乳歯の虫歯治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

乳歯の虫歯は、お子様ご本人が気付くのは難しいです。保護者の仕上げ磨きの際に、歯や歯肉のチェックも行ってあげてください。

定期的に歯科医院の検診を受けることも重要です。歯科医師によるお口のチェックや専門的なクリーニングを受け、乳歯の時期からお子様の歯を守っていきましょう。

乳歯の虫歯治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

前歯1本を入れ歯にできる?費用やメリット・デメリットについて

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 「前歯を1本だけ入れ歯にしたいけれど、できるのかな」と疑問に思われている方もいるかもしれません。結論からお伝えすると、前歯1本だけでも、入れ歯を装着することは可能です。

ただし、前歯は人目に触れやすい部分なので、仕上がりの美しさやフィット性なども求められるでしょう。

今回は、前歯1本を義歯にする場合の選択肢や費用、メリット・デメリットなどについて解説します。入れ歯による治療を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

「前歯を1本だけ入れ歯にしたいけれど、できるのかな」と疑問に思われている方もいるかもしれません。結論からお伝えすると、前歯1本だけでも、入れ歯を装着することは可能です。

ただし、前歯は人目に触れやすい部分なので、仕上がりの美しさやフィット性なども求められるでしょう。

今回は、前歯1本を義歯にする場合の選択肢や費用、メリット・デメリットなどについて解説します。入れ歯による治療を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

前歯1本を入れ歯にできる?

部分入れ歯は欠損した歯を補うための方法のひとつで、前歯1本からでも装着できます。保険が適用される入れ歯では、金属のバネを隣り合う歯に引っかけて装着しますが、保険適用外のものであれば、金属のバネを使用せずに作成することが可能です。

特に、前歯は人目に触れやすい部分なので、金属のバネが露出すると審美性が損なわれます。人と会話する機会が多い方や人前に立つ機会が多い方は、目立ちにくい種類のものを選ぶ傾向があります。

部分入れ歯は欠損した歯を補うための方法のひとつで、前歯1本からでも装着できます。保険が適用される入れ歯では、金属のバネを隣り合う歯に引っかけて装着しますが、保険適用外のものであれば、金属のバネを使用せずに作成することが可能です。

特に、前歯は人目に触れやすい部分なので、金属のバネが露出すると審美性が損なわれます。人と会話する機会が多い方や人前に立つ機会が多い方は、目立ちにくい種類のものを選ぶ傾向があります。

前歯1本を入れ歯にする場合の選択肢

前歯を1本だけ補いたい場合、使用できる義歯の種類は主に4つあります。ここでは、それぞれの特徴について解説します。

前歯を1本だけ補いたい場合、使用できる義歯の種類は主に4つあります。ここでは、それぞれの特徴について解説します。

レジン床義歯

レジン床義歯は、プラスチック樹脂(レジン)と金属のバネで作られている入れ歯で、保険が適用されます。破損した場合の修理や噛み合わせの調整、義歯の再作成がしやすいというメリットがあります。 ただし、金属のバネを隣り合う歯に引っかけて固定するため、目立ちやすいというデメリットがあります。シリコーン義歯

シリコーン義歯とは、シリコーン素材で作られたやわらかい入れ歯のことです。フィット性が高いため、装着時の痛みや違和感を軽減できます。また、安定感が高く、外れにくいこともメリットといえるでしょう。 ただし、シリコーン素材は汚れが付着しやすいため、こまめにお手入れをする必要があります。さらに、その他の硬い素材に比べて強度が劣るため、取り扱いには注意が必要です。ノンクラスプデンチャー

ノンクラスプデンチャーとは、金属のバネを使用せずに装着する入れ歯のことです。歯ぐきにあたる部分や留め具の部分に特殊な樹脂を使用することで、軽量性とフィット性を高めています。 金属のバネを使用しないため、前歯に装着しても自然な見た目が得られることもメリットといえます。 ただし、樹脂素材で作られているため、金属製の入れ歯に比べて強度が劣るというデメリットがあります。場合によっては、頻繁な作り直しが必要になることもあるでしょう。金属床義歯

金属床義歯は、土台部分に金属を使用して作られている入れ歯です。使用される金属の種類には、チタンやコバルトクロムなどがあります。強度が高い、薄く作れる、食事や会話がしやすいなどの特徴があります。 また、患者さま一人ひとりの口腔内に合わせて調整がしやすく耐久性に優れているため、長期間使用できることもメリットといえるでしょう。 ただし、金属を使用するため金属アレルギーを発症するリスクがある点や、位置によっては金属部分が見える点についてはデメリットといえます。前歯1本を入れ歯にする費用[種類別]

失った歯を補うために入れ歯治療を検討している方は、費用が気になるのではないでしょうか。治療にかかる費用は入れ歯の種類や本数などによって異なります。また、保険が適用されない種類の入れ歯の費用は、歯科医院ごとに異なります。

以下では、種類別の費用の目安について解説します。

失った歯を補うために入れ歯治療を検討している方は、費用が気になるのではないでしょうか。治療にかかる費用は入れ歯の種類や本数などによって異なります。また、保険が適用されない種類の入れ歯の費用は、歯科医院ごとに異なります。

以下では、種類別の費用の目安について解説します。

レジン床義歯

レジン床義歯には保険が適用されるため、他の種類よりも費用が抑えられます。目安は数千円~2万円程度です。 ただし、保険が適用されるものは最低限の機能と見た目を回復する目的で用いられるため、使用できる素材や治療にかけられる回数などに制限があります。保険が適用されない自費の入れ歯と比べて、審美性や機能性が劣る点については理解しておく必要があるでしょう。シリコーン義歯

シリコーン義歯は、保険が適用されない自費診療の入れ歯です。部分入れ歯の場合、10万~50万円程度かかることが一般的です。なお、経年劣化によってシリコーンが剥がれることがあるため、1~2年に1回ほどの頻度でシリコーンを取り替える必要があります。ノンクラスプデンチャー

ノンクラスプデンチャーも、自費の入れ歯の1つです。費用は患者さまの口腔内の状態や素材などによっても異なりますが、一般的には10万~15万円程度が目安です。 ただし、ノンクラスプデンチャーは、使用しているうちに土台部分の素材が劣化するため、使い始めてから3~5年程度で寿命を迎えるといわれています。ノンクラスプデンチャーを使用する際には、将来的にかかる再治療のコストも考慮しなければなりません。金属床義歯

金属床義歯も、自費診療の部分入れ歯です。費用は金属の種類によって異なり、チタン床では55万程度、コバルトクロム床では38万円程度が目安です。耐久性や強度に優れているため、修理や調整を行いながら長期にわたって使い続けることが可能です。前歯1本を入れ歯にするメリット・デメリット

ここからは、前歯1本を義歯にするメリット・デメリットについて解説します。

ここからは、前歯1本を義歯にするメリット・デメリットについて解説します。

メリット

メリットは、以下の通りです。自然な見た目が得られる

前歯は、会話や食事などの際に人目に触れやすい部分です。1本でも失うと顔の印象に影響を及ぼすことが考えられます。 しかし、部分入れ歯を使用すると自然な見た目を保つことができるでしょう。また、保険適用の入れ歯は、ブリッジやインプラントなどと比べて短期間で完了します。修理や調整がしやすい

入れ歯は、修理や調整がしやすいです。入れ歯を使用しているうちに不具合や破損が生じることもありますが、基本的に即日で修理が完了するため、忙しい方や修理に時間をかけたくない方にも人気です。取り外しできる

入れ歯は取り外しできるため、ブラッシングがしやすく、常に清潔に保って使用することが可能です。また、口の中で何らかのトラブルが起きた場合にも、入れ歯を外せば原因を特定しやすくなるでしょう。費用が抑えられる

部分入れ歯には保険が適用されるものもあり、費用を抑えられるというメリットもあります。そのため、できるだけ費用をかけずに治療をしたいという方にも選ばれています。デメリット

デメリットは、以下の通りです。慣れるまで時間がかかる

入れ歯は簡単に装着できますが、慣れないうちは違和感や痛みを覚えることがあります。装着時の違和感や不快感を強いストレスとして感じる方もいるため、慣れるまでに時間がかかる点はデメリットといえるでしょう。審美性に劣る

保険が適用される入れ歯では、金属のバネを使用して義歯を固定します。そのため、目立ちやすくなるというデメリットもあります。審美性を重視する方やできるだけ目立ちにくいものを装着したい方は、自費診療を検討するとよいでしょう。定期的な調整が必要

入れ歯は、使用しているうちに段差が生じたり違和感を覚えたりすることがあります。そのため、定期的な調整が必要です。忙しい方にとっては、定期的に受診しなければならないことがデメリットになるでしょう。まとめ

前歯1本を失った場合、部分入れ歯で補うことが可能です。保険診療の場合は選択できる素材が限られますが、治療にかかる費用を抑えてスムーズに歯を補うことができます。

ただし、金属のバネを使用して固定するため審美性には劣るという欠点があります。見た目が気になる方や目立ちにくいものを装着したい方は、自費診療を選択することも方法のひとつです。

自費診療にかかる費用は素材やクリニックによっても異なりますので、事前に詳しい費用を確認したうえで治療を進めるようにしましょう。

入れ歯治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

前歯1本を失った場合、部分入れ歯で補うことが可能です。保険診療の場合は選択できる素材が限られますが、治療にかかる費用を抑えてスムーズに歯を補うことができます。

ただし、金属のバネを使用して固定するため審美性には劣るという欠点があります。見た目が気になる方や目立ちにくいものを装着したい方は、自費診療を選択することも方法のひとつです。

自費診療にかかる費用は素材やクリニックによっても異なりますので、事前に詳しい費用を確認したうえで治療を進めるようにしましょう。

入れ歯治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

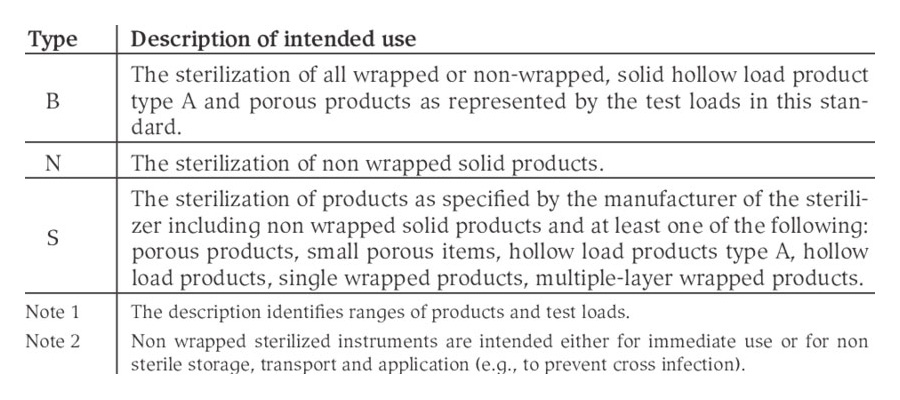

最高位の滅菌器「低温過酸化水素プラズマ滅菌装置 スターリンク」を導入しました

繊細なお口の中を診察・治療する歯科で、お口の中にいれる器具が感染症に配慮され清潔なものでなければならないのは言うまでもないことです。高度な外科手術やインプラント手術を行う当院では、使用する機材も複雑で繊細なものとなり種類も多岐にわたります。そのため、滅菌器も最高位のものが必要と考えております。今回は、歯科医院の強力な味方「滅菌器」についてご紹介します。

低温過酸化水素プラズマ滅菌装置「スターリンク」

このたび木更津きらら歯科が導入したのは、低温プラズマ滅菌装置「スターリンク」です。滅菌のクオリティは世界で最も厳格といわれるヨーロッパ規格「EN13060」の最高位、クラスB相当、B以上とも言われています。日本ではまだ数台しか導入されておりません。

そもそもプラズマとは

プラズマとは、原子核のまわりを廻っている電子が、正の電荷を持つイオンと負の電荷を持つ電子に分離し、両者が高速で不規則に運動している状態です。例えばオーロラは、太陽から到達したプラズマが地球の大気にぶつかって発生するプラズマ現象です。プラズマの反応性の高い特性は様々な場面で見ることができます。身近なところでは蛍光灯、ろうそくの炎、プラズマテレビなども物質のプラズマ状態が活用されています。

プラズマ滅菌とは

プラズマ滅菌は、真空状態の入れ物に噴霧した過酸化水素ガスをプラズマ化し、プラズマから発生するフリーラジカルが微生物の細胞壁を破壊して細胞を死滅させる滅菌方法です。低温で滅菌できる点、残留性のない過酸化水素水は水と酸素に分解されるため、人や環境にやさしい点が特徴です。

「スターリンク」の特徴

クラスB、クラスB以上

滅菌のクオリティはクラスB。クラスB以上と言われています。まだ日本では数台しか導入されていないそうです。

低温で滅菌できる

滅菌に必要とされる120度の高温に耐えられない繊細な器具の処置が可能です。シリコンやレジン、ゴムやガラス器具の滅菌に適しています。

複雑な器具を確実に滅菌できる

プラズマの反応性の高い特性は、中空(管状)であったり複雑な形態の器具を確実に滅菌します。

短時間で滅菌できる

殺菌処理後の冷却や乾燥時間なしで、60℃以下の低温で時間効率の良い殺菌サイクルを実現します。

操作が軽快

簡単な操作で、医師やスタッフの負担を軽くします。患者さまの治療や対応を妨げることがありません。

コンパクトなデザイン

コンパクトなサイズと優れた品質により、最小限のメンテナンスで運用、設置、サイクルのコストが削減されます。

木更津きらら歯科では、安全・安心な医療を提供するため、設備の面でも最高のものをご用意するよう努力してまいります!

医療機関における滅菌

医療技術の進歩は著しいものがあります。歯科においては、歯周外科やインプラントなどの外科的処置を含め、医療技術は非常に高度なものとなっています。高度化に応じて、感染予防策にも高い水準が求められるようになりました。

使われる医療器材も種類が増え続け多岐にわたっています。用途に応じて、様々な金属やプラスチック、ガラス、電子部品などが使われ、その中には高温で滅菌する方法に耐えられない部品を使用した器具も存在するのです。医療の進歩、器材の多様化に従って、滅菌方法も高温滅菌に加えて低温で滅菌する滅菌機器も登場しました。

滅菌の規格

歯科医療においては滅菌力の強さによって厳格な規格があります。世界で最も厳しい基準とされるヨーロッパ規格「EN13060」に基づいて分類されています。

クラスB(Big)

徹底的な空気除去による真空蒸気滅菌です。滅菌前と乾燥時に数回の真空状態を作り出す方式です。あらゆる種類の器具を滅菌することができる滅菌器です。木更津きらら歯科が導入した低温過酸化水素プラズマ滅菌装置「スターリンク」はクラスBに該当します。その精度はB以上とも言われています。

クラスS(Specific)

滅菌前と乾燥時に真空状態を作り出す方式です。口腔内の唾液を吸い込む口腔外バキューム、歯を削るハンドピースなど複雑な構造をした器具などを滅菌できます。

クラスN(Naked)

蒸気と空気の重量の違いを利用して空気除去を行う重力置換式。ミラーやピンセット、トレーなどの滅菌に使われ、日本の歯科医院で一般的に多く使われている滅菌器です。

滅菌の種類

高温滅菌

歯科医療における治療器具の滅菌には、多く高圧蒸気滅菌器(オートクレーブ)という機材が使用されています。約120℃以上の高温で滅菌します。

低温滅菌

高温に耐えられない器材を高圧蒸気滅菌で滅菌すると、器材が破損し使用できなくなってしまいます。器材を損なわない、低温で行えるガス滅菌という方法があります。医療機関で行われるガス滅菌には、「EOG滅菌」「過酸化水素ガスプラズマ滅菌」「過酸化水素ガス滅菌」「LTSF滅菌」の4種類があります。

消毒・殺菌・滅菌の違い

ではここで、微生物を除去する、消毒や殺菌、滅菌という処置についてふりかえってみましょう。

消毒

消毒という行為はどなたにもご経験がおありでしょう。消毒は、存在する微生物の数を減らすための処置です。コロナ禍においては、手洗いやオフィスの家具などを消毒するのにたいへん神経を使いましたね。しかし微生物をすべて殺滅、除去するものではありません。

殺菌

殺菌は、ある程度の細菌やウイルスを死滅させる処置ですが、実は規格や定義があるわけではありません。

滅菌

医療現場において滅菌というのは、あらゆる微生物を死滅させることです。病原性のある微生物も、非病原性の微生物も存在していますが、患者さまのおからだに影響を及ぼす可能性のある微生物は100万分の1の量まで死滅させます。こちらは厳格な規格があります。

滅菌の歴史

滅菌という概念は、医療の進歩とともに、消毒や滅菌の技術も進化してきたのです。1800年代後半に、細菌学者のロベルト・コッホ、ワクチンを開発したルイ・パスツールがあらわれるまで、消毒・滅菌の概念さえなかったのです。

1800年代

1800年代後半、ドイツの細菌学者ロベルト・コッホ、フランスの化学者ルイ・パスツールが試行錯誤し、パスツールの弟子であるシャンベランが120℃の温度で滅菌する高圧蒸気滅菌器を発明しました。世界で初の実用型滅菌器は、1890年代にベルクマンによりベルリン大学に設置され運用が開始されました。

1900年代

ベルクマンの弟子であるシンメルブッシュが発明した、炭酸ナトリウムを添加した「シンメルブッシュ煮沸消毒器」が世界中で使用されるようになりました。シャンベランによって発明された高圧蒸気滅菌器は、1933年、米国のアンダーウッドによって現在のプレバキューム式滅菌器として完成されました。

医療現場において初の低温滅菌は酸化エチレンガスを利用したもので、アメリカで1949年に酸化エチレンガスの滅菌理論(D値)が確立され普及されるようになりました。

日本における歴史

日本では1900年代初頭に欧米において開発された蒸気消毒器の輸入販売が開始されました。1924年(大正13年)に日本初の滅菌装置製造メーカーが創業し、陸軍に野戦病院用消毒装置の第1号を納入したそうです。

現代の滅菌法

日本医療機器学会による「滅菌保証のガイドライン2015」では、現在主流の滅菌法として、高圧蒸気滅菌、酸化エチレンガス(EOG)滅菌、過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌、過酸化水素ガス滅菌、低温蒸気ホルムアルデヒド(LTSF)滅菌の5種類の滅菌法が掲載されています。

医療従事者としての心構え

現代では、外科手術をはじめとした医療行為の際に、感染症対策に十分な配慮がされ、患者さまが安心して治療を受けることができるのが当たり前のこととなっています。木更津きらら歯科では、これからも、医療従事者として安心・安全で高品質な医療を提供できるよう尽力してまいります。

詳しく読む →

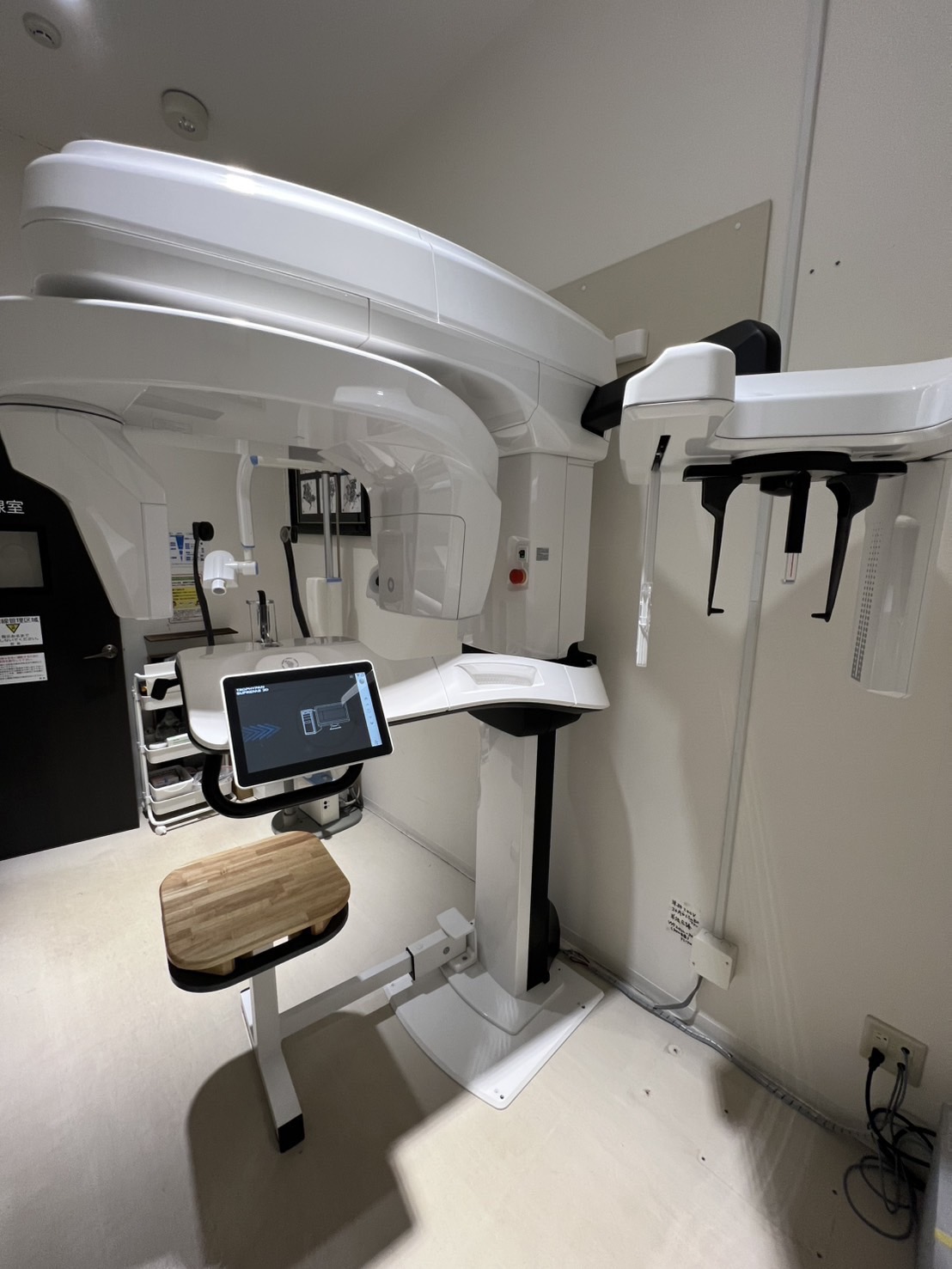

パノラマレントゲンと歯科用CTをアップデートしました

千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。パノラマレントゲンと歯科用CTが最新のものにアップデートされました!

パノラマレントゲンとは、歯や歯ぐき、あごの骨といった口の中全体を把握できるレントゲン検査です。

インプラント治療や親知らずの手術では、歯と顎の骨との関係や、歯のまわりの組織の状態などを全体的に把握することが治療の精度を高めます。難易度の高い外科手術も安心しておまかせいただけます。

木更津きらら歯科は、医師・スタッフの経験と最新の知識を支える機材の導入により、繊細な治療を可能にしています。

詳しく読む →

歯科衛生士の仕事内容は?できないことや基本的な1日のスケジュール

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 歯科医院で重要な役割を担う歯科衛生士は、患者さんの口腔ケアを支える専門職です。歯科医師の治療を補助するだけでなく、虫歯や歯周病の予防ケア、患者さんへの指導など、幅広い業務に従事します。

しかし、医療行為のなかには法律で制限され、歯科衛生士が行えない業務もあります。

この記事では、歯科衛生士の具体的な仕事内容やできないことに加え、1日のスケジュールなどについて詳しく解説します。

歯科医院で重要な役割を担う歯科衛生士は、患者さんの口腔ケアを支える専門職です。歯科医師の治療を補助するだけでなく、虫歯や歯周病の予防ケア、患者さんへの指導など、幅広い業務に従事します。

しかし、医療行為のなかには法律で制限され、歯科衛生士が行えない業務もあります。

この記事では、歯科衛生士の具体的な仕事内容やできないことに加え、1日のスケジュールなどについて詳しく解説します。

歯科衛生士とは

歯科衛生士は、患者さんの口腔ケアを専門にサポートし、歯科医師の診療を補助する国家資格を持つ医療従事者です。虫歯や歯周病の予防から生活習慣の改善指導まで、患者さんの健康を守るための幅広い業務を担っています。

歯科衛生士は、患者さんの口腔ケアを専門にサポートし、歯科医師の診療を補助する国家資格を持つ医療従事者です。虫歯や歯周病の予防から生活習慣の改善指導まで、患者さんの健康を守るための幅広い業務を担っています。

歯科衛生士と歯科助手の違い

歯科衛生士と歯科助手は、歯科医療におけるサポート職として混同されがちですが、以下の点で大きな違いがあります。 <歯科衛生士と歯科助手の違い>| 歯科衛生士 | 歯科助手 | |

|---|---|---|

| 資格 | 国家資格を有し、法律に基づいて業務を行う | 資格は不要で、未経験からでも働くことが可能 |

| 業務範囲 | 患者さんのお口の中のケアを行う | 診療室や受付での事務作業や器具の準備などを担当 |

| 専門性 | 高度な知識と技術を伴う業務を行い、患者さんと密接に関わる | 歯科医師や歯科衛生士のサポート業務に従事する |

歯科衛生士が求められる理由

近年、歯科疾患の予防や早期治療に対する関心が高まるなか、歯科衛生士の役割はますます重要になっています。治療だけでなく、患者さん一人ひとりに適した予防ケアや生活習慣に対するアドバイスを行い、お口の中を健康な状態に維持できるようサポートします。歯科衛生士の仕事内容

歯科衛生士は、患者さんの口腔健康を維持するために、幅広い業務を担当します。以下に、歯科衛生士の仕事内容について詳しく解説します。

歯科衛生士は、患者さんの口腔健康を維持するために、幅広い業務を担当します。以下に、歯科衛生士の仕事内容について詳しく解説します。

歯科予防処置

歯科衛生士の業務のひとつが歯科予防処置です。歯石除去や歯面クリーニングを行い、虫歯や歯周病を予防したり進行を防いだりします。また、フッ素塗布やシーラント処置なども担当します。歯科診療補助

歯科衛生士は、歯科医師が効率的に治療を進められるよう診療の補助も行います。治療器具の準備や管理を行い、診療中にはバキュームを使用して視界を確保するなどの役割を担います。また、治療器具の交換も迅速に行い、治療をスムーズに行えるように補助します。歯科保健指導

患者さんが自宅で適切な口腔ケアを行えるよう、歯科衛生士が指導を行うこともあります。正しいブラッシング方法の指導をとおして、患者さん自身で虫歯や歯周病を予防できるよう支援します。 また、食事や喫煙などの生活習慣についてもアドバイスを行います。特に、虫歯や歯周病のリスクが高い患者さんには具体的な改善方法を提示し、予防意識を高めます。特別なケアが必要な患者さんへの対応

歯科衛生士は、高齢者や障害を持つ患者さんにも適切なケアを提供します。訪問歯科診療では、自宅や介護施設を訪れ、歯の清掃や口腔ケアを行います。また、入れ歯の清掃や適切な使い方を指導し、患者さんが快適に生活できるよう支援します。歯科衛生士ができないこと

歯科衛生士は国家資格を持つ専門職として、予防ケアや診療補助を担当しますが、法律で定められた業務範囲を超える医療行為は行えません。ここでは、歯科衛生士が行うことが禁止されている主な業務について解説します。

歯科衛生士は国家資格を持つ専門職として、予防ケアや診療補助を担当しますが、法律で定められた業務範囲を超える医療行為は行えません。ここでは、歯科衛生士が行うことが禁止されている主な業務について解説します。

歯科医師が行う治療行為

歯科医師にのみ許可されている治療行為には、虫歯や歯周病の治療、外科的処置が含まれます。 たとえば、虫歯を削ったり、詰め物や被せ物を取り付けたりする行為は歯科医師の専門業務であり、歯科衛生士はこれに直接関与できません。同様に、抜歯や歯茎の切開、インプラント手術といった外科的処置も歯科医師が担当する領域であり、歯科衛生士はその補助に徹します。注射による麻酔

患者さんの痛みを和らげるための麻酔処置は、歯科治療において重要ですが、歯科衛生士がこれを行うことは法律で禁じられています。局所麻酔の注射や麻酔薬の管理も歯科医師または麻酔科医が担当する業務です。 歯科衛生士はこれらの処置には関与せず、必要な準備や補助を行う立場にあります。診断に関する業務

患者さんの症状を診断し、治療計画を立てる行為は歯科医師の役割です。歯科衛生士は、患者さんの口腔内の状態を記録したり、レントゲン撮影を行ったりすることができますが、病状の診断や治療方針の決定はできません。 たとえば、レントゲン画像を解析して診断をすることや、診断書を作成することも歯科医師に限られます。自由診療における治療の主導

審美治療や矯正治療といった自由診療の施術についても、歯科医師が主導するべき領域です。矯正装置の装着や調整、審美目的の治療は歯科衛生士が行うことはできません。この分野でも、歯科衛生士は歯科医師の指示のもとで補助的な役割を果たします。歯科衛生士の基本的な1日のスケジュール

歯科衛生士の1日は、診療の準備から患者さんの対応、口腔ケア指導、診療補助、そして診療終了後の片付けまで、多岐にわたる業務で構成されています。以下に、基本的な1日のスケジュールを解説します。

歯科衛生士の1日は、診療の準備から患者さんの対応、口腔ケア指導、診療補助、そして診療終了後の片付けまで、多岐にわたる業務で構成されています。以下に、基本的な1日のスケジュールを解説します。

出勤・準備

朝の出勤後、診療に向けた準備を行うことから1日が始まります。診療器具の準備や消毒作業に加え、診療室の清掃やスケジュール確認を行い、スムーズに診療を始められる環境を整えます。 <診療開始前の業務内容>| 準備内容 | 具体的な作業 |

|---|---|

| 器具の準備と消毒 | 滅菌器から器具を取り出し、トレイにセットする |

| 診療室の清掃と確認 | 診療台やライトの状態を確認し、清掃を行う |

| スケジュールとカルテの確認 | 当日の診療内容や患者さんの情報を確認する |

午前の診療対応

午前中は定期検診や予防処置、診療補助を行います。歯石除去やフッ素塗布、ブラッシング指導が主な業務となり、歯科医師の治療のサポートも行います。 <午前中の業務内容>| 業務内容 | 詳細 |

|---|---|

| 定期検診の対応 | 歯石除去やフッ素塗布を担当し、必要に応じて歯科医師に連携する |

| 診療補助 | 器具の受け渡しや吸引器の操作などを行い、治療を補助する |

| 口腔ケア指導 | ブラッシング方法や生活習慣を改善するためのアドバイスを行う |

| 特殊な処置や補助 | 入れ歯の調整や訪問診療の準備など、患者さんごとに異なる対応を実施する |

昼休み

昼休みは1時間程度が一般的で、昼食や休憩を取って午後の診療に備えます。場合によっては午前中に使用した器具の消毒や午後の診療の準備を行うこともあります。午後の診療対応

午後は初診の患者さんや小児、高齢者の対応が多くなる時間帯です。患者さんに合わせた口腔ケア指導や特殊な処置を担当し、訪問診療の準備や補助を行う場合もあります。具体的な業務内容は午前の診察対応と同じです。診療終了後の業務

診療が終了したら、その日に使用した器具の片付けや清掃、翌日の準備を行います。器具の滅菌処理やカルテの整理、診療室の環境整備をしっかりと行い、次の日の診療に備えます。 <診療終了後の業務内容>| 業務内容 | 詳細 |

|---|---|

| 器具の片付けと消毒 | 使用器具を回収し、消毒・滅菌処理を行う |

| カルテの整理と確認 | 診療内容を記録し、翌日のスケジュールと予約状況を確認する |

| 診療室の清掃 | 診療台や床を清掃し、次の日の診察に備えて環境を整える |

まとめ

歯科衛生士は、患者さんの口腔ケアをサポートし、歯科医師と連携して診療を支える専門職です。主な業務には、歯石除去やフッ素塗布などの歯科予防処置、歯科医師の診療補助、ブラッシング指導を中心とした歯科保健指導が含まれます。

一方で、歯科医師のみに許可されている治療行為や麻酔、診断といった医療行為は行えません。歯科衛生士は、患者さんのお口の健康を守る重要な存在として、歯科医療の現場には欠かせないものです。

歯科衛生士の仕事にご興味がある方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にお問い合わせください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

歯科衛生士は、患者さんの口腔ケアをサポートし、歯科医師と連携して診療を支える専門職です。主な業務には、歯石除去やフッ素塗布などの歯科予防処置、歯科医師の診療補助、ブラッシング指導を中心とした歯科保健指導が含まれます。

一方で、歯科医師のみに許可されている治療行為や麻酔、診断といった医療行為は行えません。歯科衛生士は、患者さんのお口の健康を守る重要な存在として、歯科医療の現場には欠かせないものです。

歯科衛生士の仕事にご興味がある方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にお問い合わせください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

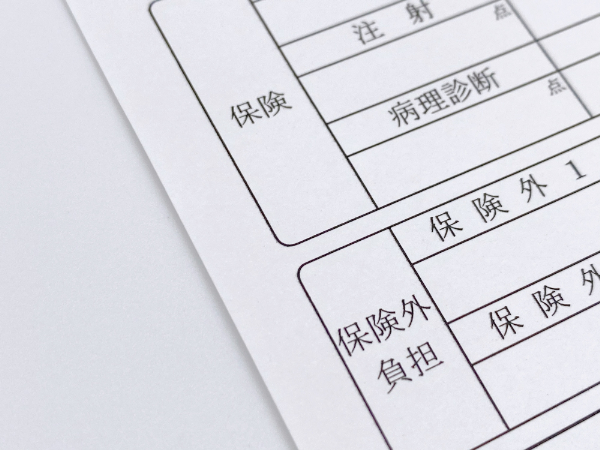

根管治療にかかる費用は?保険診療と自由診療のメリット・デメリットも

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 虫歯が進行して神経まで到達した場合や、以前根管治療した箇所が再発した場合などは、根管治療が必要です。根管治療をするにあたって「どれくらいの費用がかかるの?」「保険で適用できる?」など考えるのではないでしょうか。

この記事では、根管治療にかかる費用について解説します。保険診療と自由診療の違いやそれぞれのメリット、デメリットも説明しますので、ぜひ最後までお読みください。

虫歯が進行して神経まで到達した場合や、以前根管治療した箇所が再発した場合などは、根管治療が必要です。根管治療をするにあたって「どれくらいの費用がかかるの?」「保険で適用できる?」など考えるのではないでしょうか。

この記事では、根管治療にかかる費用について解説します。保険診療と自由診療の違いやそれぞれのメリット、デメリットも説明しますので、ぜひ最後までお読みください。

根管治療とは

歯の中の根管から感染した細菌などを取り除き、消毒する処置を根管治療と呼びます。根管の中の歯髄は、歯に血液や栄養、水分などを供給する働きを持っています。

虫歯が進行したり、何らかの原因で歯髄に炎症が起きたりすると激痛を覚えます。症状が進むと歯を失ったり顎の骨が溶けたりするリスクがあるので、放置するのは大変危険です。

そのため、根管治療で病気になった歯髄や細菌を取り除き、根管を無菌状態にして薬を詰めます。根管治療は、虫歯が進行した歯を残すための治療法なのです。

歯の中の根管から感染した細菌などを取り除き、消毒する処置を根管治療と呼びます。根管の中の歯髄は、歯に血液や栄養、水分などを供給する働きを持っています。

虫歯が進行したり、何らかの原因で歯髄に炎症が起きたりすると激痛を覚えます。症状が進むと歯を失ったり顎の骨が溶けたりするリスクがあるので、放置するのは大変危険です。

そのため、根管治療で病気になった歯髄や細菌を取り除き、根管を無菌状態にして薬を詰めます。根管治療は、虫歯が進行した歯を残すための治療法なのです。

根管治療にかかる費用

根管治療は保険・自由どちらでも受けられます。それぞれの費用と詳細、治療の違いについて見ていきましょう。

根管治療は保険・自由どちらでも受けられます。それぞれの費用と詳細、治療の違いについて見ていきましょう。

保険診療での根管治療にかかる費用

3割負担の方が保険診療で根管治療する場合、かかる費用の目安は2,000円〜5,000円です。治療する根管の数によって費用は異なります。 また、レントゲン撮影や、薬の処方、麻酔代、根管治療の後で詰め物をする時に使用する薬などの費用がかかります。 根管治療の後は被せ物で歯を補いますが、その際は別途で費用がかかります。選んだクラウンによって費用が異なりますので、歯科医師に確認してください。自由診療での根管治療にかかる費用

自由診療で根管治療する際にかかる費用は歯科医院によって異なりますが、相場は10万円〜100万円です。自由診療では、保険診療と異なり特別な材料や薬剤を使ってより精密な治療を行えます。 例えば、自由診療ではマイクロスコープを使用することが可能です。根管は非常に細く目視では十分に確認できないこともありますが、マイクロスコープを使用すれば精密な作業が可能になります。 また、自由診療では治療時間の制限もありません。1回あたりの治療に時間をかけられるので、通院回数を減らすこともできるでしょう。根管治療を保険診療で受けるメリット・デメリット

一般的に、根管治療が必要になった場合、保険治療を選択する方が多いでしょう。根管治療を保険診療で受ける際は、次のメリットとデメリットを理解しておくことが大切です。

一般的に、根管治療が必要になった場合、保険治療を選択する方が多いでしょう。根管治療を保険診療で受ける際は、次のメリットとデメリットを理解しておくことが大切です。

根管治療を保険診療で受けるメリット

根管治療を保険診療で受けるメリットは、治療費を安く抑えられることです。根管治療をせずに症状を放置していると、抜歯が必要になったり、顎の骨に炎症が起きたりとさまざまなリスクが伴います。 多くの方の経済的な負担を減らして治療できるのは、大きなメリットだと言えるでしょう。根管治療を保険診療で受けるデメリット

根管治療を保険診療で受ける場合、使用する薬剤や器具、治療法が限られます。そのため、自由診療での根管治療に比べると、炎症が再発するリスクが高いです。根管治療はとても繊細で難しい治療で、肉眼では見えない根管の中を処置しなければなりません。 治療回数や1回にかけられる時間、使用できる薬剤が限られているため、完璧に無菌状態にできない可能性もあるでしょう。根管内に菌が残っていると、再発の原因となります。 根管治療後しばらくして腫れたり痛みが出たりする場合もあり、その際は再治療が必要です。根管治療を自由診療で受けるメリット・デメリット

根管治療を自由診療で受ける場合、保険診療に比べて金額が高額になりますが、大きなメリットもあります。自由診療で根管治療を受けることの、メリットとデメリットについて考えましょう。

根管治療を自由診療で受ける場合、保険診療に比べて金額が高額になりますが、大きなメリットもあります。自由診療で根管治療を受けることの、メリットとデメリットについて考えましょう。

根管治療を自由診療で受けるメリット

根管治療を自由診療で受けるメリットは、再発率が低いことです。根管の中に細菌が入り込まないように徹底し、マイクロスコープなどの最新器具を使って細かい箇所を確認しながら施術を行います。 またじっくりと時間をかけて、より良い薬剤を使用した治療が可能です。このように、質の高い根管治療ができるため、再発率が低いのです。根管治療を自由診療で受けるデメリット

自由診療で根管治療を受けるデメリットは、治療費が高額になることです。先ほど紹介した通り、保険での治療に比べると費用が上がります。治療する箇所や症状によっては、100万円近くする可能性も否定できません。 治療費をできるだけ安く抑えたいと希望する方にとっては、大きなデメリットになるかもしれません。根管治療にかかる費用負担を抑える方法

保険診療で治療を受ければ費用を安く抑えられますが、最善の治療を受けたいと希望する方もいるでしょう。自由診療での根管治療にかかる費用の負担をできるだけ抑えるためには、以下の方法を試しましょう。

保険診療で治療を受ければ費用を安く抑えられますが、最善の治療を受けたいと希望する方もいるでしょう。自由診療での根管治療にかかる費用の負担をできるだけ抑えるためには、以下の方法を試しましょう。

できるだけ早く受診する

違和感を覚えたり、歯が黒くなっているのに気付いたりしたらできるだけ早く歯科医院に受診しましょう。根管の中に細菌が繁殖し、状態が悪くなればなるほどに治療が複雑になり治療期間もかかります。その分、治療費も高くなるでしょう。 早く受診すれば症状が悪化する前に治療できますので、治療期間が短くなり治療費も安く収まります。医療費控除を受ける

医療費控除の申請を検討しましょう。医療費控除は、年間で医療費の合計が10万円を超える際に申請すると、支払った税金の一部が戻ってくる制度です。その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%の金額を超えた際に対象になります。 治療費そのものが安くなるわけではありませんが、税金が返ってくるため負担が減るでしょう。自由診療での根管治療は10万円を超えることも多いため、医療費控除の対象になります。 医療費控除の申請は、確定申告の際に行います。領収書など必要な資料をなくさないように保管し、忘れずに申告してください。根管治療の流れ

根管治療をする際の基本的な流れは、次のとおりです。

根管治療をする際の基本的な流れは、次のとおりです。

- 抜髄する(神経を取る)

- 根管の中を洗浄と消毒する

- 薬を詰めて仮蓋をする

- 根管充填をする

- 土台を立てて被せ物をする

根管治療の期間・頻度

根管治療にかかる期間の目安は、保険診療か自由診療かによって異なります。保険治療の場合は4回〜5 回通院し、1か月〜2か月ほどかかります。

保険診療は、国が定めたルールに従う必要があるため治療時間や使用器具に制限があります。そのため、数回に分けて通院しなければなりません。また、仮蓋をした後は根管内に薬剤が浸透するようにしばらくおくため、治療期間が長くなります。

自由診療は、一般的に2回〜3回の通院で終了します。根管の数が少なく形も複雑でない前歯だと、1回の診療で完了することも少なくありません。自由診療だと、1回の治療で長く処置でき、より確実に根管内をきれいにできるため治療回数と頻度が少なくなります。

根管治療にかかる期間の目安は、保険診療か自由診療かによって異なります。保険治療の場合は4回〜5 回通院し、1か月〜2か月ほどかかります。

保険診療は、国が定めたルールに従う必要があるため治療時間や使用器具に制限があります。そのため、数回に分けて通院しなければなりません。また、仮蓋をした後は根管内に薬剤が浸透するようにしばらくおくため、治療期間が長くなります。

自由診療は、一般的に2回〜3回の通院で終了します。根管の数が少なく形も複雑でない前歯だと、1回の診療で完了することも少なくありません。自由診療だと、1回の治療で長く処置でき、より確実に根管内をきれいにできるため治療回数と頻度が少なくなります。

まとめ

今回は、根管治療にかかる費用や保険診療と自由診療の違いについて解説しました。根管治療にかかる費用は、保険診療だと2,000円〜5,000円、自由診療だと10万円〜100万円です。

保険適用で治療すると治療費が大幅に安くなるメリットがありますが、治療に使える薬剤や器具が限られ、再発率が高い点がデメリットです。

自由診療の治療は高額ですが、最新の器具や材料を使用した質の高い治療を受けられます。再発率が低いです。自由診療での治療費をできるだけ抑えるためには、早めに来院したり医療費控除の申請を検討したりできます。

それぞれの治療法にはメリットとデメリットがありますので、歯科医師と相談して自分の症状や状況にあった治療法を決定してください。

根管治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

今回は、根管治療にかかる費用や保険診療と自由診療の違いについて解説しました。根管治療にかかる費用は、保険診療だと2,000円〜5,000円、自由診療だと10万円〜100万円です。

保険適用で治療すると治療費が大幅に安くなるメリットがありますが、治療に使える薬剤や器具が限られ、再発率が高い点がデメリットです。

自由診療の治療は高額ですが、最新の器具や材料を使用した質の高い治療を受けられます。再発率が低いです。自由診療での治療費をできるだけ抑えるためには、早めに来院したり医療費控除の申請を検討したりできます。

それぞれの治療法にはメリットとデメリットがありますので、歯科医師と相談して自分の症状や状況にあった治療法を決定してください。

根管治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

あけましておめでとうございます

あけましておめでとうございます。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。本年もよろしくお願いいたします!

ご挨拶

昨年中はたいへんお世話になりました。2024年は、むずかしい親知らずなどの外科手術にも対応できる体制の強化、訪問歯科診療のパワーアップ、施設や機材の拡大リニューアルなど、地域の皆様の健康を守るための体制づくりに尽力してまいりました。本年も努力を怠らず皆様の健康を守るためがんばってまいります。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

1月10日拡大リニューアルオープン

おかげさまで、1月10日にはクリニックを拡張リニューアルオープンする運びとなりました。どうぞご期待ください。

詳しく読む →

歯科で診療するお口の病気(1)

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

歯科で診療する範囲は実はとても広いのです。お口の中の異常を感じたら、まずは歯医者を受診してみてください。代表的なお口の疾患、歯周病とむし歯については こちら でご案内しました。

これから2回にわけて、歯科で診療するお口の病気やトラブルをご紹介します。

歯列矯正

歯並びはおそらく皆様が考えるよりずっと、生涯にわたって健康に関係しています。歯並びが乱れていると、うまく食べられなかったり、口腔ケアが行き届かずむし歯や歯周病のリスクが高くなったり、コミュケーションやご本人の性格にまで影響をおよぼします。正しい咬み合わせは健康の基本なのです。

矯正の時期

矯正歯科治療を開始する時期は、患者さまの年齢や歯ならび、かみ合わせの状態によって大きく異なります。お子さまの歯並びが気になる場合は早めに矯正歯科にご相談ください。適切な時期を待って治療を開始しましょう。木更津きらら歯科では、患者さまのお口の状態やご予算・治療期間のご要望に応じて、最適な矯正方法をご提案できます。

ワイヤー矯正

ブラケットと呼ばれる器具を歯に装着し、そこにワイヤーを通して、動かしたい方向に向かって力を加え、徐々に歯を移動させていき、歯並びを整えます。見た目に目立ちにくいセラミック製やプラスチック製のブラケットもあります。

マウスピース矯正

治療後のイメージに向かって何段階かにわけてマウスピースを作成し、1~2週間後ごとに交換していきながら、歯並びを整えていくという治療法です。木更津きらら歯科では、アライン・テクノロジー社の「インビザライン」システムを採用しています。

口腔内3Dスキャナー「iTero element(アイテロ エレメント)」により、精度の高い治療計画を患者様と共有し治療をすすめます。

歯科矯正用アンカースクリューを用いた矯正歯科治療

人工歯根(歯科矯正用アンカースクリュー)を顎の骨に埋め込み、これを支柱にして歯を動かしていきます。木更津きらら歯科では日本矯正歯科学会認定医、日本口腔インプラント学会指導医が所属しており、アンカースクリューを埋め込む矯正方法もご提案できます。

部分矯正

前歯だけ、特定の歯だけ、少し隙間がある、といったように、部分的に歯並びを治したい場合に、その部分だけの矯正で治療できることがあります。歯並び全体を矯正する必要がある場合には適しません。

摂食・嚥下障害(のみ込みの障害)

上手く食べられない、飲み込めない状態をいいます。高齢になり飲み込む機能が衰えてくると、就寝中にご自分の唾液を誤嚥するようなことも起こります。

お子さまの場合

実は食べる動作は人間が生まれ持っているものではありません。食べ方を学んでいく過程や環境、経験が必要なのです。うまく学べなかった場合や、脳性麻痺、ダウン症など、生まれつきの食べる機能に必要な口やのどなどの異常があるというご病気のあるお子さまののみ込みに障害がある場合があります。

成人の場合

成人期における脳や神経の病気が摂食・嚥下障害の原因になることがあります。食べる機能に関わる部位、口やのどの手術や治療で障害がおこることがあります。

ご高齢者の場合

加齢による筋力の衰えるによって、食べ物を噛み下せない、舌で口からのどへ食べ物を送り込めないなどの不具合が起こりやすくなります。誤嚥とは、加齢によってさがったのど仏を持ち上げる筋力がおとろえ、気道を閉じることができず、食べ物が気道にはいってしまう状態です。

摂食・嚥下障害の治療

衰えた筋肉を鍛えることで改善を期待できます。木更津きらら歯科の歯科衛生士は日本摂食支援協会が開催する基礎実習コースを修了しています。適切なトレーニングのプログラムを作成し、トレーニングにあたります。

口臭

口臭が気になり歯医者を受診される方も多くいらっしゃいます。口臭の原因の多くはお口の中にあります。

口臭の原因

口臭の6割は舌苔が原因です。口の中の粘膜の細胞がはがれおちて舌の上で腐敗したものが舌苔です。食事を歯で噛んで食べることができにくくなってくると、舌苔がたまりやすくなります。ご高齢者の独特の口臭は舌苔が原因です。

もっと若い人の強烈な口臭は歯周病が原因かもしれません。口臭の原因となるのは、お口の中に発生する揮発性硫黄化合物、硫化水素やメチルメルカプタンです。歯周病はメチルメルカプタンが大量に発生します。

口臭の治療

お口の中を清潔に整えることで改善が期待できます。歯科にてプロによるクリーニングをしたり、セルフケアを見直したりします。歯科定期検診は、口臭予防にも歯周病予防にも効果的です。

顎関節症

顎関節症の診断、治療は口腔外科が診療します。顎関節症は、耳の前あたりにある顎関節や顎を動かす筋肉が痛んだり、大きく口を開けられない、口の開け閉めで顎関節に音がするというものです。

顎関節症の原因

口顎関節症の症状は、様々な要因がからみあって発症します。患者さまによって原因が異なるのです。顎関節や顎を動かす筋肉の構造的弱さ、かみあわせ、噛みしめの癖などが考えられます。

顎関節症の治療

マウスピースの装着やストレッチ、タンパク質を咬筋に注射するボツリヌス治療などを検討します。炎症をおさえるために関節内部を洗浄する「関節腔内洗浄療法」や、関節の円板と骨の癒着をはがす「関節鏡手術」なども考えられます。

粘膜の病気(炎症、アレルギー、口腔がん)

口内炎はご経験のある方も多いのではないでしょうか。お口の中の粘膜に炎症が起凝っている状態です。粘膜の病気は、炎症、アレルギー、口腔がんが考えられます。

早期治療のために

お口の中は感覚が鋭いので、どなたでも小さな異変に気付くことはあるでしょう。しかし、異変を自覚してから医療機関を受診するまで、長く時間がかかる方もいらっしゃいます。お口の中は、簡単に観察することができます。違和感を感じたら、まず自分で口の中を観察して、できるだけ早く専門医の診察を受けてください。口腔がんは、早期に発見できれば「なおる」、とも言われています。歯科定期検診や、行政が行っている口腔がん検診を活用してください。

木更津市の口腔がん検診の様子です。当院の医師も参加しました。

木更津きらら歯科に所属する専門医・認定医

木更津きらら歯科では、各ジャンルの専門医・認定医が所属しています。

- 日本歯周病学会 認定医

- 国際口腔インプラント学会 認定医

- 日本口腔インプラント学会 専門医

- 日本口腔インプラント学会 指導医

- 日本矯正歯科学会 認定医

- 日本口腔外科学会 専門医

- 日本口腔外科学会 認定医

- 日本有病者歯科医療学会 認定医

- 日本歯科保存学会 認定医

- 日本歯内療法学会 専門医

- 臨床研修医 指導医

口腔内の病気やトラブルは様々です。木更津きらら歯科では、むずかしい症例でも対応できるよう、医師・スタッフ一同、知識をアップデートし研鑚を重ねております。お口の中のちょっとした違和感や、ご心配な症状まで、患者様の健康をお守りするために全力を尽くします!

詳しく読む →

むし歯と歯周病、こわいのはどちら?

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

歯医者はむし歯になったら行くところ、と思っていませんか? お口の中の重大なトラブルは、むし歯だけではありません。歯周病は、日本人の2人に1人がかかっていると言われる重大な病気です。

むし歯

むし歯は歯周病とは全く異なるお口のトラブルで、お口の中の酸が歯をとかしていくというものです。お口の中のむし歯原因菌が、糖分を餌にして酸を作り出すのです。

むし歯の原因

むし歯の原因菌としては、「ミュータンス菌」がよく知られています。ミュータンス菌は、私達が食べ物や飲み物に含まれる糖分を栄養にして増殖します。増殖するときにネバネバのノリのような物質を放出し、歯に強力に付着して、細菌の集合体が形成されます。これがプラークです。同時に乳酸も作り出すので、プラークの中は酸性になり、接触している歯の表面のエナメル質がとけてしまうのです。

むし歯の進行

歯の表面のツヤがなくなったり、変色した程度なら、唾液や歯みがき剤の作用によって傷んだ歯の表面が修復されます。エナメル質まで穴が広がってきたら治療が必要です。放置していると、象牙質まで進行し、さらに進むと、歯の神経(歯髄)まで到達してたいへんな痛みを感じます。最後には歯全体が損なわれ、神経は死んでしまい、歯の根に膿がたまります。

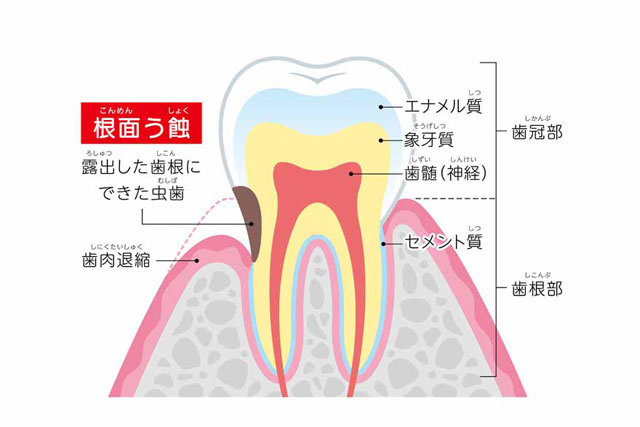

歯の根元が侵されるむし歯は、少し別の問題があります。歯は象牙質の上に堅いエナメル質がかぶさっているのですが、歯ぐきに隠れているところは象牙質が剥き出しになっています。加齢などにより歯ぐきがさがってくると、象牙質が露出します。象牙質はエナメル質よりも非常に酸に弱く溶けやすいため、むし歯のリスクが高くなります。

むし歯の治療

むし歯がエナメル質の表面に限られる初期の場合は、唾液や歯みがき剤の作用で修復する再石灰化を期待することができます。

しかし、むし歯が大きくなると、歯はからだの力で元に戻ることはできません。むし歯部分を削り、詰め物やかぶせものをつける治療を行います。

むし歯が歯髄(しずい)に到達してしまったら、歯髄を除去することになります。「歯の神経を抜く」という事態です。多くは土台をたててかぶせ物をする治療が必要になります。歯髄は神経や血管の集合体なので、除去すると歯に栄養が行きわたらなくなり、歯は残っても脆いものになってしまいます。歯科医はその前に治療したいのです。

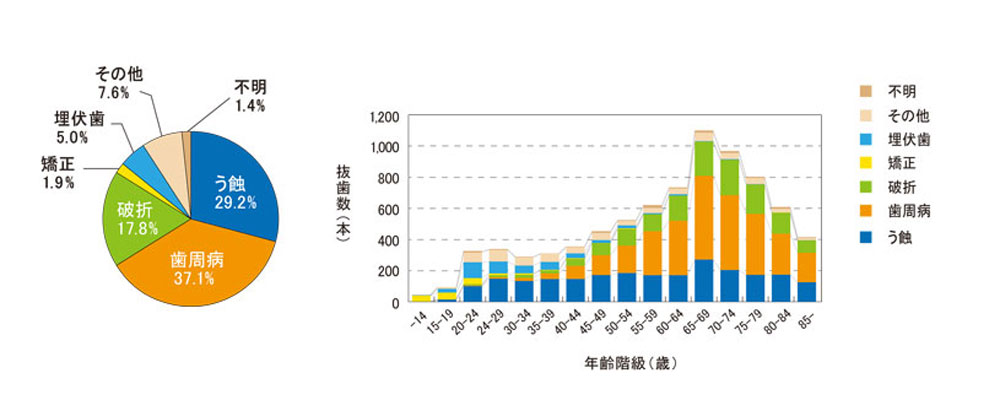

歯周病

歯を失う原因の第1位は、実はむし歯でなく歯周病なのです。歯周病は世界最大の感染症と言われる、歯周組織を破壊する病気です。歯周組織とは、歯肉、セメント質、歯を骨に固定する役割を担う歯根膜、歯を支える歯槽骨のこと。歯周組織が破壊されると歯は抜け落ち、噛んで食べる機能が失われます。そのうえ、歯周病菌は全身の健康にも大きな影響を及ぼします。細菌による酸によって歯のエナメル質が溶かされ、歯に穴があくことからはじまるむし歯とは全く異なる病気なのです。

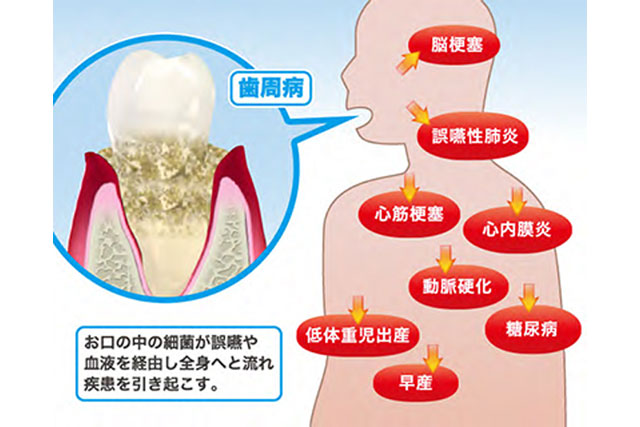

歯周病は全身に影響を及ぼします

歯周病は歯や歯肉を傷めるだけではありません。お口の血管から全身にまわった歯周病原因菌は、全身の様々な重大な病気のひきがねとなります。

- 血管にプラークがつまる

歯周病原因菌により血管にプラークがつまり、血液の通り道を細くしてしまいます。それが脳で起これば脳梗塞、心筋に血液を送る血管が細くなれな狭心症や心筋梗塞を起こします。 - 糖尿病と相互に影響を及ぼし合う

歯周病になると糖尿病の症状は悪化します。歯周病治療で糖尿病は改善するのです。 - 誤嚥性肺炎

歯周病原因菌は、誤嚥性肺炎を引き起こすと考えられています。特に飲み込む力が衰えているご高齢者は、歯周病をコントロールする必要があります。 - 低体重児出産

妊娠している女性が歯周病に罹患していると、血中の歯周病菌が、胎盤を通して胎児に直接感染するのではないかと考えられています。その結果、低体重児および早産の危険度が高くなるようです。 - アルツハイマー病

図にはないのですが、アルツハイマー病の特徴である脳の「老人斑」は歯周病菌から作られるという研究結果が、2019年に発表されました。アルツハイマー型認知症に歯周病が関与していることが明らかになったのです。

歯周病はお口のトラブルにとどまらず、全身の健康に重大な影響をおよぼす感染症なのです。

歯周病の原因

歯周病の直接的な原因は、歯にこびりついたプラークです。 プラークは生きた細菌の塊で、酸素の少ない場所を好み、歯と歯ぐきのすき間で繁殖します。プラークの中の細菌が放出する毒素によって、歯ぐきに炎症が起きることが歯周病のはじまりです。

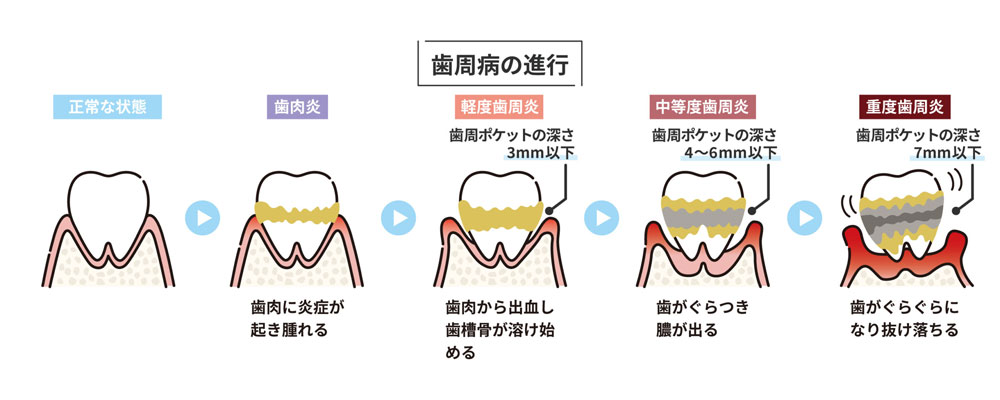

歯周病の進行

歯周病は、当初は自覚症状がありません。痛みがなく、気づいた時には進行しています。進行した歯周病の毒素は、歯を支える歯槽骨を溶かし、歯の動揺を招き、歯肉が下がり、最終的には歯を支えることができなくなり歯が抜け落ちてしまいます。

歯周病の治療

歯周病の原因は、歯に付着した細菌の巣窟である「プラーク」です。プラークを取り除くことが、歯周病の進行を食い止めるために必要なのです。まずは大元の原因であるプラークやや歯石を取り除くことが大切です。歯科クリニックで徹底的なクリーニングに加え、患者さんご自身のセルフケアも大切です。歯と歯ぐきのすきまの奥深くまでプラークが付着している場合は、外科的に歯ぐきを切り開いてクリーニングを行うこともあります。

むし歯・歯周病の予防

むし歯は、お口の中の細菌が酸をつくりだして歯をとかしてしまうものです。歯周病はお口の中の細菌が歯周組織を攻撃することです。どちらにも共通していることがあります。お口の中の環境を清潔に整えることが大切なんです。

むし歯と歯周病、どちらがこわいのか?

歯は一度損なわれたらもとにはもどりません。特に歯周病は痛みがない事が多くサイレントディジーズ(Silent Disease:静かなる病気)とも言われ、歯を失う原因の圧倒的第一位です。歯周病とむし歯、どちらも怖い病気ですがどちらかなら、歯科医としては歯周病の方が怖いかも? という気がします。

歯医者は「むし歯になったら行くところ」ではありませんよ! お口の中を清潔に保つことがむし歯・歯周病予防につながり、全身の健康を守ることにつながるのです。日々のセルフケアはもちろん、歯科の定期検診で定期的にプロによるクリーニングを受けてください。ご来院をお待ちしています。

詳しく読む →

歯周病の外科治療が必要となるケース|外科治療の種類と費用とは

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 歯周病の外科治療は、歯周病の基本的な治療で改善が見込めない場合などに行われます。「どんな治療法なんだろう」「費用はどれくらい?」など、疑問に思う方もいるでしょう。

この記事では、歯周病の外科治療が必要なケースや歯周病外科治療の種類、費用などについて解説します。メリットやデメリット、歯周病を悪化させないための予防法なども併せて紹介するので、歯周病の外科治療について気になる方は、ぜひ参考にしてください。

歯周病の外科治療は、歯周病の基本的な治療で改善が見込めない場合などに行われます。「どんな治療法なんだろう」「費用はどれくらい?」など、疑問に思う方もいるでしょう。

この記事では、歯周病の外科治療が必要なケースや歯周病外科治療の種類、費用などについて解説します。メリットやデメリット、歯周病を悪化させないための予防法なども併せて紹介するので、歯周病の外科治療について気になる方は、ぜひ参考にしてください。

歯周病の外科治療が必要となるケース

歯周病の外科治療が必要なケースは、重度の歯周病の場合です。一般的に、歯周病になると歯周基本治療と呼ばれる治療が行われます。

歯周基本治療は、プラークや歯石の除去や歯磨き指導、歯根表面を滑らかに整える処置などを指します。初期段階の歯周病や中度の場合は歯周基本治療で改善できることもありますが、歯周病が進行している場合は難しいでしょう。歯周基本治療だけでは治らない場合は、外科治療が必要です。

歯周病の外科治療が必要なケースは、重度の歯周病の場合です。一般的に、歯周病になると歯周基本治療と呼ばれる治療が行われます。

歯周基本治療は、プラークや歯石の除去や歯磨き指導、歯根表面を滑らかに整える処置などを指します。初期段階の歯周病や中度の場合は歯周基本治療で改善できることもありますが、歯周病が進行している場合は難しいでしょう。歯周基本治療だけでは治らない場合は、外科治療が必要です。

歯周病の外科治療の種類

歯周病外科治療には、大きく分けて歯周組織再生療法とフラップ手術の2種類があります。それぞれの特徴を詳しく解説します。

歯周病外科治療には、大きく分けて歯周組織再生療法とフラップ手術の2種類があります。それぞれの特徴を詳しく解説します。

歯周組織再生療法

重度の歯周病で歯を支える骨が溶けている場合は、支えを失った歯が不安定になります。そのままでは、食事が困難になるなど日常生活に支障をきたすこともあるでしょう。そのため、歯周組織再生療法が行われます。 歯周組織再生療法にはいくつか種類があるので、ここでは代表的な3つの方法をご紹介します。GTR法(歯周組織再生誘導法)

GTR法は、歯肉の侵入を防ぎ歯槽骨が再生できるように必要な場所を確保して治療する方法です。歯槽骨と呼ばれる顎の骨は再生までに時間がかかるため、歯周組織は歯肉から再生します。 歯肉が先に再生して歯槽骨のためのスペースが奪われた場合、十分な治療効果が望めません。そのため、人工膜を使用して歯槽骨のスペースを確保し、外から歯肉が入らないようにします。リグロス法

リグロス法は、細胞を増やす成長因子を主成分とした薬剤を使用し、歯周組織の再生を促す治療法です。治療部分を切開して汚れを除去し薬剤を塗って縫い合わせ、成長因子の作用により失われた歯周組織の再生を促します。エムドゲイン法

エムドゲイン法も、リグロス法同様に薬剤により歯周組織の再生を誘導する治療法です。エムドゲインはタンパク質の一種で豚の歯胚組織から作られており、歯周組織の再生を促進します。フラップ手術

フラップ手術は、進行した歯周病を治療する方法の一つです。歯茎を切開して剥離して歯根の表面を目視できる状態にし、直接汚れや感染組織を取り除きます。 切開すると細かい部分まで治療できるため、歯周病の原因になる歯石などを徹底的に除去することが可能です。 フラップ手術は、以下の手順で行われます。- 局所麻酔をして歯茎を切開

- 歯茎を剥がし歯根を露出させる

- 歯石を除去し歯根の表面を滑らかにする

- 歯茎を縫合する

歯周病の外科治療の費用

歯周病の外科治療には、保険適用になる種類と自費治療になる種類があります。一般的な歯周病治療には保険が適用されますが、先進医療や審美目的の治療は保険適用外となる場合があります。

歯周病外科治療の費用は、治療の種類や保険適用の有無によって大きく変動します。一般的な治療相場は、以下の通りです。

歯周病の外科治療には、保険適用になる種類と自費治療になる種類があります。一般的な歯周病治療には保険が適用されますが、先進医療や審美目的の治療は保険適用外となる場合があります。

歯周病外科治療の費用は、治療の種類や保険適用の有無によって大きく変動します。一般的な治療相場は、以下の通りです。

- フラップ手術:2,000円〜2,500円(3割負担)

- リグロス法:7,000円~9,000円(3割負担)

- エムドゲイン法:7万7,000円〜11万円

歯周病の外科治療のメリット・デメリット

歯周病の外科治療には、良い面がある反面、悪い面もあります。ここでは、歯周外科治療のメリットとデメリットの両方を紹介するので、特徴を把握しておきましょう。

歯周病の外科治療には、良い面がある反面、悪い面もあります。ここでは、歯周外科治療のメリットとデメリットの両方を紹介するので、特徴を把握しておきましょう。

歯周病の外科治療のメリット

歯周病の外科治療のメリットは、以下のとおりです。- 抜歯のリスクを回避できる

- 歯周ポケットを改善できる

- 歯石をしっかり除去できる

- 口臭を改善できる

歯周病の外科治療のデメリット

歯周病の外科治療のデメリットは、以下の通りです。- 傷が治るまでに時間を要する

- 知覚過敏を発症するリスクがある

- 歯茎が下がる可能性がある

- 治療後、痛みや腫れが現れることがある

外科治療以外の治療とは

歯周外科治療は、全ての方に適応できる治療法ではありません。主に、以下の方は歯周病の外科治療ができない可能性があります。

歯周外科治療は、全ての方に適応できる治療法ではありません。主に、以下の方は歯周病の外科治療ができない可能性があります。

- 血液をサラサラにする薬を服用している

- 脳梗塞・心筋梗塞の方

- 妊娠中の方

- 喫煙者

- 歯周病の進行がひどい方

プラークコントロール

プラークコントロールとは、虫歯や歯周病の原因となるプラークを減らし、口腔内の健康を維持するための取り組みです。定期的な歯石除去と適切な口腔清掃を行い、プラークや細菌性の沈着物を取り除きます。 主に、歯科医院で歯の磨き方の指導を受け、自身でケアを行います。歯石の除去

歯石とは、歯垢が石灰化して硬くなったものを指します。歯垢は歯ブラシで落とせますが、歯石は歯ブラシでは落とせません。そのため、歯科医院で専用の器具や機械を使用して除去する必要があります。歯周病を悪化させないための予防法

歯周病を悪化させないための予防法は、以下の通りです。

歯周病を悪化させないための予防法は、以下の通りです。

ホームケアを怠らない

歯周病の予防には、ホームケアが非常に重要です。歯垢や歯石が付着していない状態では歯周病菌は繁殖できないため、歯周病の進行を防げます。毎日のケアを丁寧に行い、歯石や歯垢を溜め込まないようにすることが大切です。 また、歯ブラシだけでは口内の汚れを十分に落とすことはできません。歯間ブラシやフロスも活用し、しっかり汚れを落としましょう。歯科医院で定期的にクリーニングを行う

定期的なクリーニングも重要です。毎日のホームケアでは落としきれなかった汚れを歯科医院で徹底的に取り除くことで、歯周病の進行を防げます。 また、定期的に歯科医院を受診すれば、歯周病や他の口腔トラブルが発生した際も早期に治療が可能です。まとめ

この記事では、歯周病の外科治療の種類や費用をはじめ、外科治療が必要になるケースなどについて解説しました。

基本的に、歯周病は進行するほど治療が複雑になるため早期治療が大切です。歯科医院でのメンテナンスを定期的に受けたり、セルフケアを怠らなかったりすることで初期の状態で対処が可能になるでしょう。

大切な歯を守れるようにメンテナンスをしっかり行いましょう。

歯周病の外科治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

この記事では、歯周病の外科治療の種類や費用をはじめ、外科治療が必要になるケースなどについて解説しました。

基本的に、歯周病は進行するほど治療が複雑になるため早期治療が大切です。歯科医院でのメンテナンスを定期的に受けたり、セルフケアを怠らなかったりすることで初期の状態で対処が可能になるでしょう。

大切な歯を守れるようにメンテナンスをしっかり行いましょう。

歯周病の外科治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

【スタッフ募集!】拡大リニューアルオープンに伴い歯科衛生士・受付を募集しています

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

木更津きらら歯科は2025年1月10日に拡大リニューアルオープンいたします! これに伴い、歯科衛生士1名、受付助手を1名を募集しています。

募集スタッフ

歯科衛生士

新卒の方や経験の浅い方、ブランクのある方でも安心です。個別に設定した目標で、院長をはじめ、副院長や先輩スタッフのサポートでスキルアップしてください。中でも歯周病に関する分野では、福岡歯科大学の歯周病学講座の先生から、大学病院レベルの歯周病治療に関する知識・技術を直接教えてもらえます。福利厚生も充実。産休・育休があり、長く働ける環境です。

募集要項はこちら

受付

受付業務は、患者さまを最初にお迎えする「医院の顔」です。経験が浅くても先輩スタッフのサポートにより安心して働ける職場です。歯科の知識についても丁寧に指導しますので、未経験の方もお気軽にご応募ください。

募集要項はこちら

お問い合わせはこちらのお問い合わせフォームからご連絡ください。

ご応募をお待ちしています!

詳しく読む →

カテゴリ一覧

新着一覧

- 26/01/01

- 謹賀新年

- 25/12/29

- 医療費節約の視点から歯科定期検診を考えてみよう

- 25/12/25

- 口臭にはどのような種類がある?チェック方法と予防法も

- 25/12/23

- 親知らずが痛い! 症例:顎骨嚢胞(がっこつのうほう)

- 25/12/18

- マウスピース矯正中に口内炎ができたらどうしたらいい?原因と対処法

- 25/12/11

- 床矯正って痛いの?痛みの原因と対処法を紹介

- 25/12/04

- ワイヤー矯正後の後戻りを防ぐ!リテーナーの種類や装着期間

- 25/12/03

- 歯周病の進行と治療

- 25/12/03

- 歯周病の原因と予防

- 25/11/27

- 子どもの受け口を放っておくリスクとは?治療法や予防法も