木更津きらら歯科ブログ

「お口のコンサルタント(当院の歯科医師)」による、生涯安心して健康な歯で暮らしていくためのマメ知識をご紹介いたします。

口腔外科

歯並びが悪いと顎関節症になる?その関係と改善方法

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 顎が痛い、口を大きく開けにくい、カクカクと音がするといった症状に悩んでいる方はいませんか。こうした不調は顎関節症の可能性があります。現代では、ストレスや生活習慣の変化により、この症状を抱える人が増加傾向にあります。

そのなかで注目されているのが、歯並びとの関係です。歯並びが乱れていると噛み合わせにずれが生じ、顎関節に余分な負担がかかることがあります。

今回は、顎関節症の原因や症状の特徴、歯並びとの関連性、さらに改善のための具体的な方法についてわかりやすく解説していきます。

顎が痛い、口を大きく開けにくい、カクカクと音がするといった症状に悩んでいる方はいませんか。こうした不調は顎関節症の可能性があります。現代では、ストレスや生活習慣の変化により、この症状を抱える人が増加傾向にあります。

そのなかで注目されているのが、歯並びとの関係です。歯並びが乱れていると噛み合わせにずれが生じ、顎関節に余分な負担がかかることがあります。

今回は、顎関節症の原因や症状の特徴、歯並びとの関連性、さらに改善のための具体的な方法についてわかりやすく解説していきます。

顎関節症とは

顎関節症とは、口を開けたり閉じたりするときに痛みが出たり、音が鳴ったり、スムーズに動かせなくなるなどの症状が現れる状態のことをいいます。

顎関節は、耳のすぐ前にある関節で、食べ物を噛む、話す、大きく口を開けるなど、日常の多くの動作に関わっています。この関節と周囲の筋肉にトラブルが起きると、顎に違和感を覚えたり、顎の動きに制限がかかったりすることがあるのです。

症状が進行すると、頭痛や肩こり、耳の違和感といった、全身に広がるような不調につながる場合もあります。軽い症状でも放置せず、早めに対処することが大切です。

顎関節症とは、口を開けたり閉じたりするときに痛みが出たり、音が鳴ったり、スムーズに動かせなくなるなどの症状が現れる状態のことをいいます。

顎関節は、耳のすぐ前にある関節で、食べ物を噛む、話す、大きく口を開けるなど、日常の多くの動作に関わっています。この関節と周囲の筋肉にトラブルが起きると、顎に違和感を覚えたり、顎の動きに制限がかかったりすることがあるのです。

症状が進行すると、頭痛や肩こり、耳の違和感といった、全身に広がるような不調につながる場合もあります。軽い症状でも放置せず、早めに対処することが大切です。

顎関節症の原因

顎関節症はさまざまな要因が重なって発症することが多いとされています。

顎関節症はさまざまな要因が重なって発症することが多いとされています。

顎の使いすぎや癖

日常生活のなかで、顎に無理な負担がかかる行動が続くと、顎関節やその周囲の筋肉に不調が現れることがあります。 たとえば、硬いものを噛む、片側ばかりで噛む、無意識に歯を食いしばる、寝ている間に歯ぎしりをするなどの習慣がある場合、顎の一部に力が集中しやすくなります。これにより関節や筋肉が過度に緊張し、痛みや動きづらさにつながることがあるのです。 このような習慣は気づきにくいため、自分の顎の使い方を見直すことが大切です。噛み合わせの不調和

上下の歯がきちんと噛み合っていない状態、いわゆる噛み合わせの不調は、顎の関節に不自然な動きを強いることがあります。 歯並びや治療後の詰め物、被せ物の高さが合っていないと、噛むたびに顎の左右のバランスが崩れやすくなります。その結果、顎関節や筋肉に負担がかかり、痛みや疲れを感じることがあるのです。 噛み合わせが整っているかどうかは、自分ではわかりにくいため、歯科医院で定期的にチェックを受けることが大切です。精神的なストレスや緊張

精神的なストレスや緊張が続くと、体にさまざまな影響が現れますが、顎関節も例外ではありません。 人はストレスを感じると、無意識に歯を食いしばったり、顎周りの筋肉に力が入ったりすることがあります。これが日々積み重なることで、筋肉が疲労し、顎関節に痛みや不調を感じるようになることがあるのです。 また、ストレスが原因で睡眠の質が下がると、就寝中の歯ぎしりが増える傾向があり、さらに顎への負担が増します。顎への負担を減らすためには、心と体のバランスを保つことが大切なのです。姿勢や生活習慣

日々の姿勢や生活習慣も、顎関節症の原因になりうる重要な要素です。 長時間のスマートフォンの使用やデスクワークで前かがみの姿勢が続くと、首や肩の筋肉が緊張しやすくなり、その影響が顎に伝わることがあります。また、頬杖をつく、うつ伏せで寝る、いつも同じ側で食べ物を噛むといった何気ない習慣も、顎のバランスを崩す要因になります。 こうした日常のクセに気づき、少しずつ見直していくことが、顎関節への負担を減らすことにつながります。歯並びが悪いと顎関節症になる?

歯並びの乱れが顎関節症と関係しているのか気になる方も多いのではないでしょうか。実は、歯並びが整っていないと顎の関節に余分な負担がかかり、顎関節症の原因となることがあります。

噛むときに上下の歯がうまく合わないと、顎が本来の自然な動きからずれやすくなります。その結果、咀嚼の際に筋肉や関節に無理な力が加わり、顎周りに違和感や痛みが出ることがあるのです。

また、噛むたびに力が片側に偏ると、左右のバランスが崩れ、顎の関節がスムーズに動きにくくなる場合もあります。

こうした状態が続くと、顎関節やその周囲に負担が蓄積され、やがて顎関節症の症状が現れることがあります。

歯並びの状態は自分では気づきにくいため、違和感がある場合は歯科医院で相談してみることが大切です。

歯並びの乱れが顎関節症と関係しているのか気になる方も多いのではないでしょうか。実は、歯並びが整っていないと顎の関節に余分な負担がかかり、顎関節症の原因となることがあります。

噛むときに上下の歯がうまく合わないと、顎が本来の自然な動きからずれやすくなります。その結果、咀嚼の際に筋肉や関節に無理な力が加わり、顎周りに違和感や痛みが出ることがあるのです。

また、噛むたびに力が片側に偏ると、左右のバランスが崩れ、顎の関節がスムーズに動きにくくなる場合もあります。

こうした状態が続くと、顎関節やその周囲に負担が蓄積され、やがて顎関節症の症状が現れることがあります。

歯並びの状態は自分では気づきにくいため、違和感がある場合は歯科医院で相談してみることが大切です。

歯並びが整うと顎関節症が治る?

歯並びの矯正を行うことで、顎関節症が改善するのかどうかは、多くの方が気になる点です。実際に、噛み合わせのバランスが整うことで、顎にかかる力が均等になり、関節や筋肉への負担が軽くなることがあります。

ただし、すべての顎関節症が歯並びの問題に起因しているわけではないため、矯正だけで完全に症状がなくなるとは限りません。

治療の効果は個人差があり、顎関節症の症状や原因の程度によって異なります。歯並びを整えることは、顎関節だけでなく口腔全体の健康維持にもつながるため、必要に応じて歯科医師に相談し、自分に合った治療方法を選ぶことが大切です。

歯並びの矯正を行うことで、顎関節症が改善するのかどうかは、多くの方が気になる点です。実際に、噛み合わせのバランスが整うことで、顎にかかる力が均等になり、関節や筋肉への負担が軽くなることがあります。

ただし、すべての顎関節症が歯並びの問題に起因しているわけではないため、矯正だけで完全に症状がなくなるとは限りません。

治療の効果は個人差があり、顎関節症の症状や原因の程度によって異なります。歯並びを整えることは、顎関節だけでなく口腔全体の健康維持にもつながるため、必要に応じて歯科医師に相談し、自分に合った治療方法を選ぶことが大切です。

顎関節症を改善する方法

顎関節症は、症状の程度や原因に応じてさまざまな治療法があります。

顎関節症は、症状の程度や原因に応じてさまざまな治療法があります。

スプリント療法

スプリント療法は、専用のマウスピースを使って顎への負担を軽くする治療法です。主に夜寝るときに装着することで、歯ぎしりや食いしばりから関節や筋肉を守る役割を果たします。 このマウスピースは透明な素材でできており、違和感が少なく、見た目も気になりにくいのが特徴です。マウスピースを使うことで、噛み合わせのバランスが整いやすくなり、顎の筋肉の緊張も和らげることが期待されます。 ただし、症状や噛み合わせの状態によっては調整が必要になるため、歯科医師の指導のもとで正しく使うことが大切です。理学療法

理学療法は、顎の筋肉や関節の動きを改善するために行う治療で、主にマッサージやストレッチ、温熱療法などが含まれます。顎の周囲にある筋肉をやさしくほぐすことで、痛みや緊張をやわらげ、動きをスムーズにする効果が期待できます。 この治療は、初期の段階で効果が見られることも多く、痛みが強くない場合には特に有効です。自宅でできる簡単なマッサージや口の開閉運動などを併用することで、さらに症状の改善が期待できるでしょう。無理のない範囲で継続することがポイントです。薬物療法

顎関節症の症状が強いときには、薬を使って痛みや炎症を抑える方法もあります。一般的には、鎮痛・消炎作用のある薬が使われ、顎の関節や筋肉の炎症を和らげます。 症状によっては、筋肉の緊張をゆるめるための筋弛緩薬や、不安や緊張をやわらげる抗不安薬が処方されることもあります。 ただし、薬はあくまで症状を一時的に和らげるための手段であり、根本的な治療ではありません。自己判断で薬を使うことは避け、必ず医師や歯科医師の指導を受けながら使用することが大切です。咬合調整

咬合調整は、噛み合わせを整えることで顎への負担を減らす治療方法です。歯の一部が高くなっていたり、噛んだときに特定の歯だけに力が集中していたりするような場合、歯の表面をわずかに削ってバランスをとることがあります。 この調整によって、噛む力が均等に分散されるようになり、関節や筋肉への負担が少なくなることが期待されます。日常生活でのセルフケア

顎関節症の改善には、治療だけでなく日常生活のなかでできるセルフケアも重要です。まずは、硬い食べ物を避けて顎に優しい食事を心がけること、そして片側ばかりで噛まないように意識してバランスよく咀嚼することが基本になります。 また、長時間のスマートフォン使用や前かがみの姿勢を避け、首や肩に負担がかからないようにすることも大切です。歯ぎしりや食いしばりの癖がある方は、日中の顎の力みをチェックする習慣を取り入れるとよいでしょう。 ストレスを減らし、リラックスする時間を持つことも、顎関節にとっては大切なケアのひとつです。まとめ

顎関節症は、顎の関節や筋肉に負担がかかることで起こる症状であり、日常生活に不便を感じることも少なくありません。

原因はさまざまで、噛み合わせの乱れや生活習慣、ストレスなどが関係していることが多くあります。また、歯並びが悪いと、顎にかかる力のバランスが崩れやすく、関節に負担が加わることがあります。

治療にはマウスピースの使用、理学療法、薬の服用などの方法があり、日常生活でのセルフケアも大切なポイントです。顎に違和感があるときは、早めに歯科医院で相談することが、症状の悪化を防ぐための第一歩になります。

顎関節症の症状にお悩みの方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

顎関節症は、顎の関節や筋肉に負担がかかることで起こる症状であり、日常生活に不便を感じることも少なくありません。

原因はさまざまで、噛み合わせの乱れや生活習慣、ストレスなどが関係していることが多くあります。また、歯並びが悪いと、顎にかかる力のバランスが崩れやすく、関節に負担が加わることがあります。

治療にはマウスピースの使用、理学療法、薬の服用などの方法があり、日常生活でのセルフケアも大切なポイントです。顎に違和感があるときは、早めに歯科医院で相談することが、症状の悪化を防ぐための第一歩になります。

顎関節症の症状にお悩みの方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

詳しく読む →

親知らずが痛い! 症例:顎骨嚢胞(がっこつのうほう)

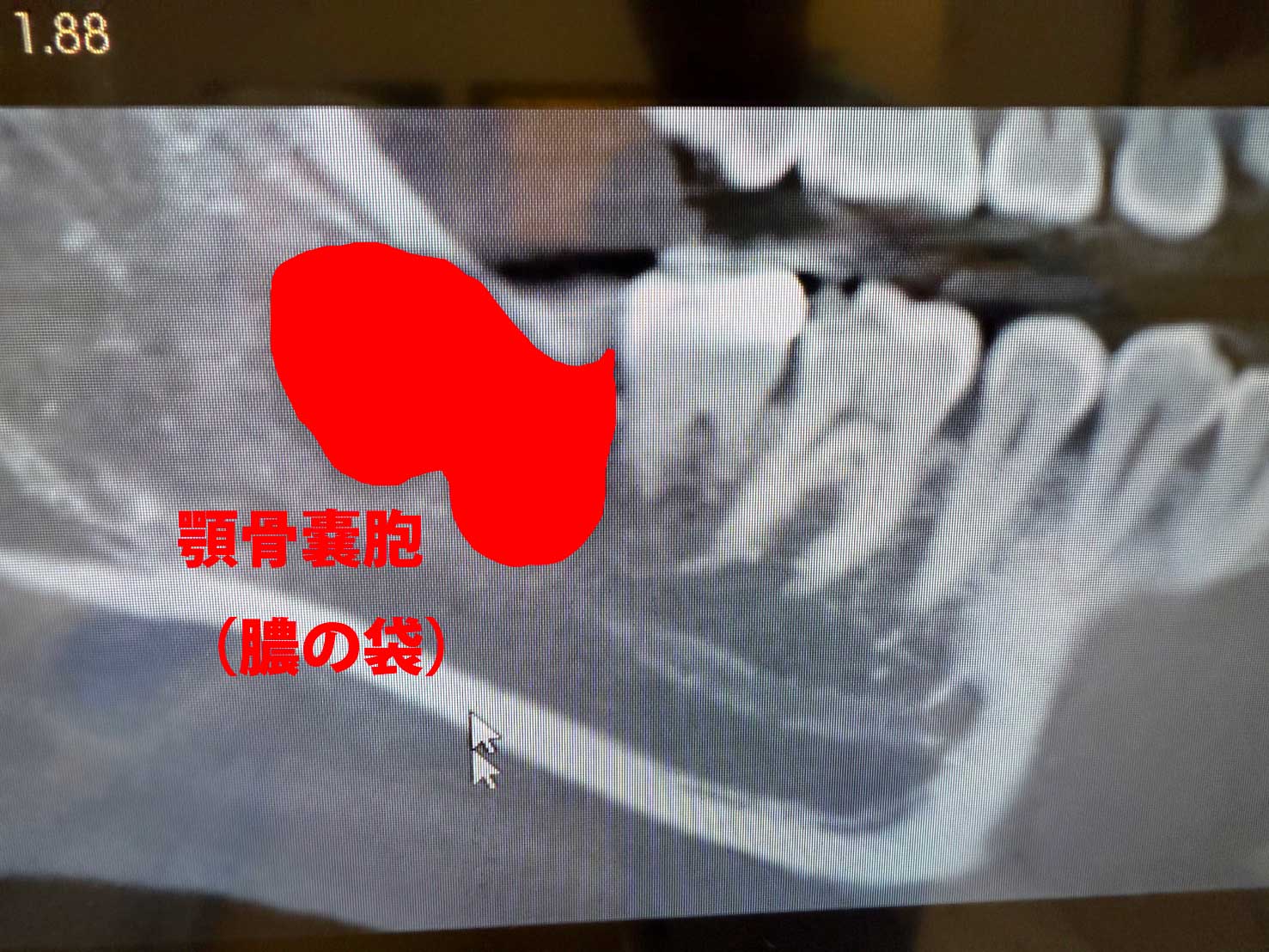

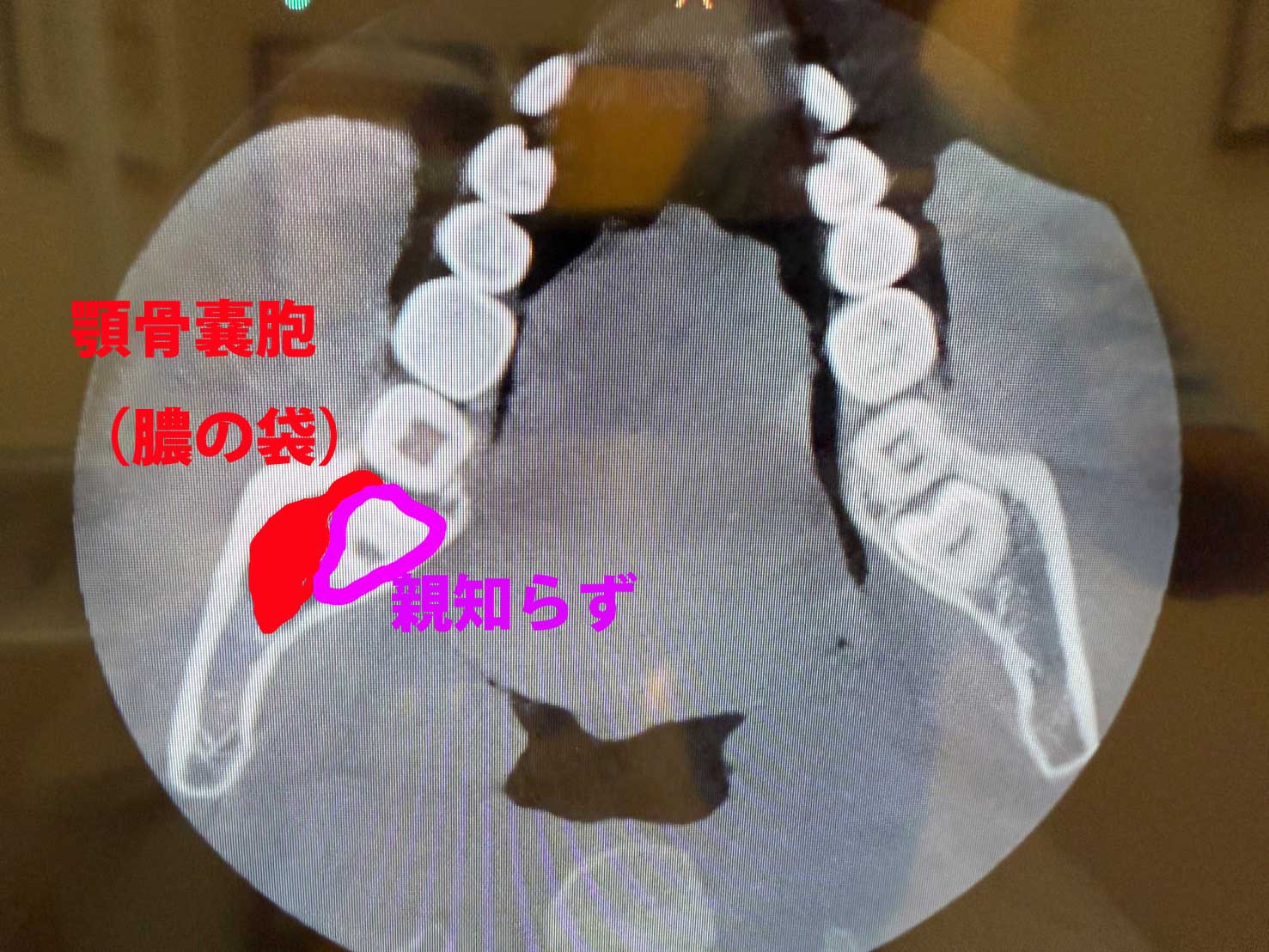

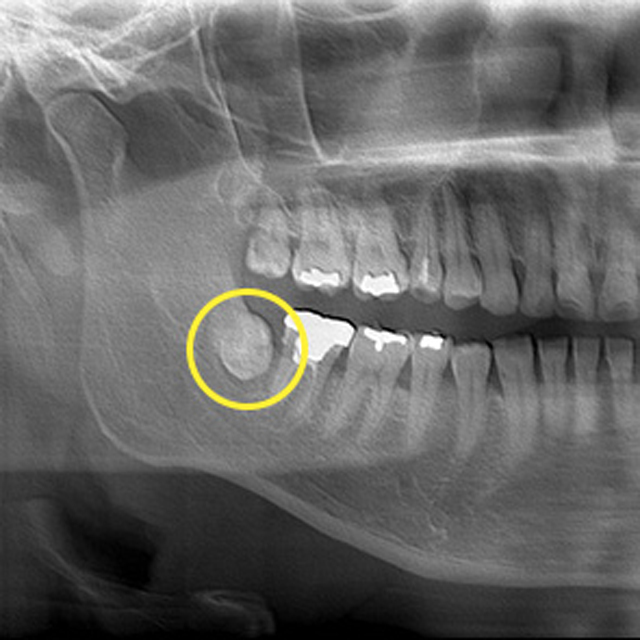

顎骨嚢胞(がっこつのうほう)の症例

顎骨嚢胞とは

嚢胞とは体の中に発生した袋状の病変で、顎の骨の中にもできます。親知らずなど、顎の骨の中に埋まったままの歯の周りによく見られます。袋の中には液体や半液体状の内容物が貯まっていて、痛みはありません。症状がない場合はレントゲン検査などで偶然発見されることが多いのですが、痛みと腫れといった症状がある場合は感染しており、さらに重大な症状を引き起こすことになります。顎骨嚢胞の症状

嚢胞が形成され、大きくなってくると、顎の骨や周囲の組織に圧力がかかり、顎や歯に痛みが生じます。顔の外側まで腫れることもあります。嚢胞が感染すると、痛みや腫れは急激に悪化します。膿の排出や発熱がおこり、周りの骨が溶けていくことで顎の形が変化し、嚢胞が神経を圧迫して、下唇やあごの部分の感覚に異常をきたすかもしれません。痛み、腫れなどの症状がある場合は、さらに深刻な状態に発展する危険があり、早急に治療を受ける必要があります。

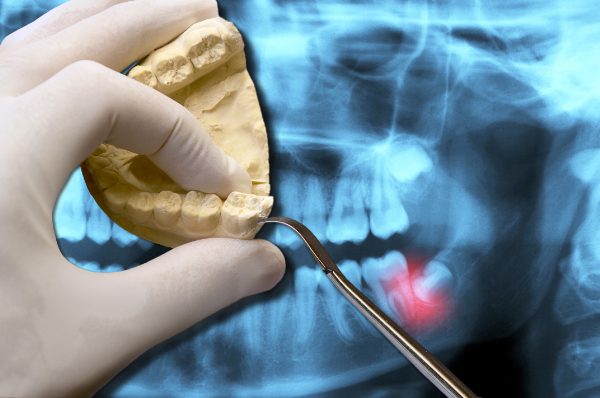

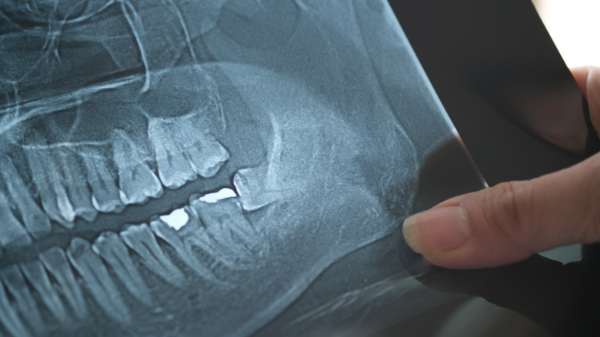

顎骨嚢胞の診断

X線、CTスキャン撮影の画像診断で嚢胞の正確な位置や大きさを特定し、嚢胞が周囲の骨や歯に与える影響を確認します。また歯の治療歴や外傷、や副鼻腔炎の治療歴なども詳細に確認します。そのうえで、治療計画をたてていきます。顎骨嚢胞の病理検査

嚢胞が大きい場合には、腫瘍の発生がないか、採取した病変部位の一部を顕微鏡で詳細に観察する病理検査を行います。CTなどの画像から骨の破壊がわかった場合は、悪性であることも考えられるため、口腔外科としても精査していきます。顎骨嚢胞の治療法

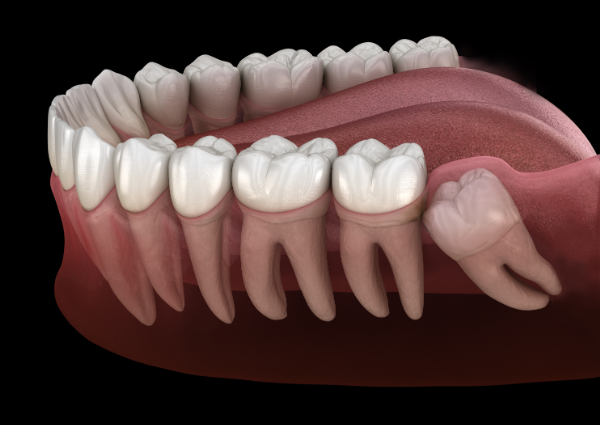

全身麻酔下で嚢胞すべてを摘出する方法をとります。原因となった歯が歯肉に埋没した親知らずの場合は抜歯を同時に行います。嚢胞が大きい場合には、入院して全身麻酔のうえ手術を行うこともあります。親知らずはどうしてトラブルの原因になるのか

親知らずが痛い! と感じるとき

歯が生えてくるときに感じる痛み

親知らずは生えてくるときに、歯肉を突き破って出てきます。歯肉や隣の歯を押すこともあります。親知らずがまっすぐ生えてくれば痛みは治まりますが、斜めや横向きといったおかしな方向を向いていると痛みが続くことがあります。むし歯・歯周病

少し頭をだした親知らず。斜め横向きに生えていることも多く、歯ブラシが届きません。そのため、むし歯や歯周病にかかりやすいのです。鏡でも見ることがむずかしく、気づかぬうちに進行していることがあります。智歯周囲炎(ちししゅういえん)

親知らずが生えてくると、隣の歯とのあいだに隙間ができます。この隙間は歯ブラシが届かず、プラーク(歯垢)が溜まりやすい状況になっています。細菌のかたまりであるプラークは歯肉に炎症をおこす原因となります。重症になると顔がはれ、口を開けにくくなり、ものを飲み込みづらくなったり、発熱や全身の倦怠感にまでおよぶこともあります。歯性感染症

親知らずがむし歯になったり周辺が歯周病に感染したりすると、親知らずの周りの組織に炎症を起こします。歯性感染症は頬や顎が大きく腫れたり、炎症が内臓などにも及ぶこともあります。歯性感染症は親知らずに限った病気ではありませんが、親知らずが原因となることも多い病気です。嚢胞(のうほう)などの病気

親知らずが原因となって、顎の骨の中に液体や膿が溜まった袋(嚢胞)ができたり、腫瘍ができたりすることがあります。嚢胞が大きくなり感染すると、顎の骨をとかしたり、顎の骨の変形を招いたり、歯の動揺や歯の根っこが溶けて短くなったり、歯並びの乱れを起こします。体調が悪ければ親知らずも痛くなる

「親知らずの痛み」には様々な原因がからみあっています。強いストレスを感じると免疫力が落ちて細菌の活動に対して抵抗力が弱まり炎症が進行してしまいます。歯ぎしりや食いしばりが歯に悪い影響を与えるのは言うまでもありません。自律神経の乱れや唾液の分泌の減少が炎症を悪化させる原因となることもあります。リラックスしているときには痛みを感じないかもしれません。そのため「少し様子をみようかな」「なんだかだいじょうぶそうだけど」と思ってしまうこともあるのではないでしょうか。そうしている間にも症状は進行しています。歯医者へ行くタイミング

痛みや腫れといった症状には理由があります。歯が正常に生えてこようとする一時的な痛みの場合もあれば、細菌によって炎症が起きていることも、膿の袋ができてしまっていることも、歯並びが乱れる前兆のこともあります。ご自身で痛み止めを飲んだり、冷やしたりすることで、症状が楽になることはあるかもしれませんが、治るということはありません。放置しておくと、症状が悪化したり、将来的な歯並びや咬み合わせを狂わせたり、感染症であれば全身の健康にも影響を及ぼす可能性もあります。こんな症状があらわれたら、我慢しようとせず、すぐ歯科医院の診療を受けてくださいね。

- 腫れや痛みが数日続く場合

親知らずの痛みが2〜3日以上続く、もしくはどんどん強くなる場合は、様子を見ている場合ではありません。すぐ歯科医院を受診しましょう。炎症が悪化しているかもしれません。 - 口が開きにくくなった場合

口を開けると痛みが走る、または開きにくいという症状は、智歯周囲炎が進行しているサインかもしれません。 - 発熱やリンパの腫れを伴う場合

親知らずの炎症が強くなると、発熱や、顎の下のリンパ節が腫れることがあります。この状態は全身に炎症が広がるリスクを示しています。 - 食事や会話に支障が出る場合

痛みで食事がすすまない、話すのが辛いといった状況になったら、日常生活に支障をきたしているサインです。我慢せず、歯医者に行きましょう。

木更津きらら歯科にご相談ください

症状が軽いうちに治療にとりかかれば、治療自体の負担も少なくなります。違和感を感じたら早めにご来院ください。詳しく読む →

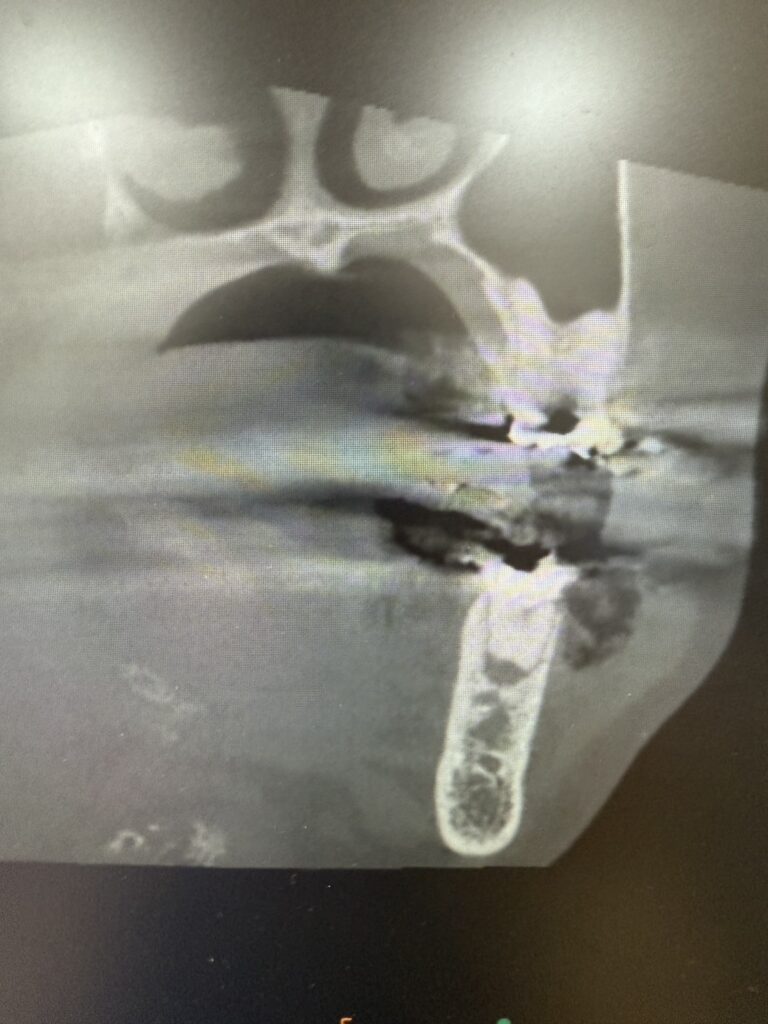

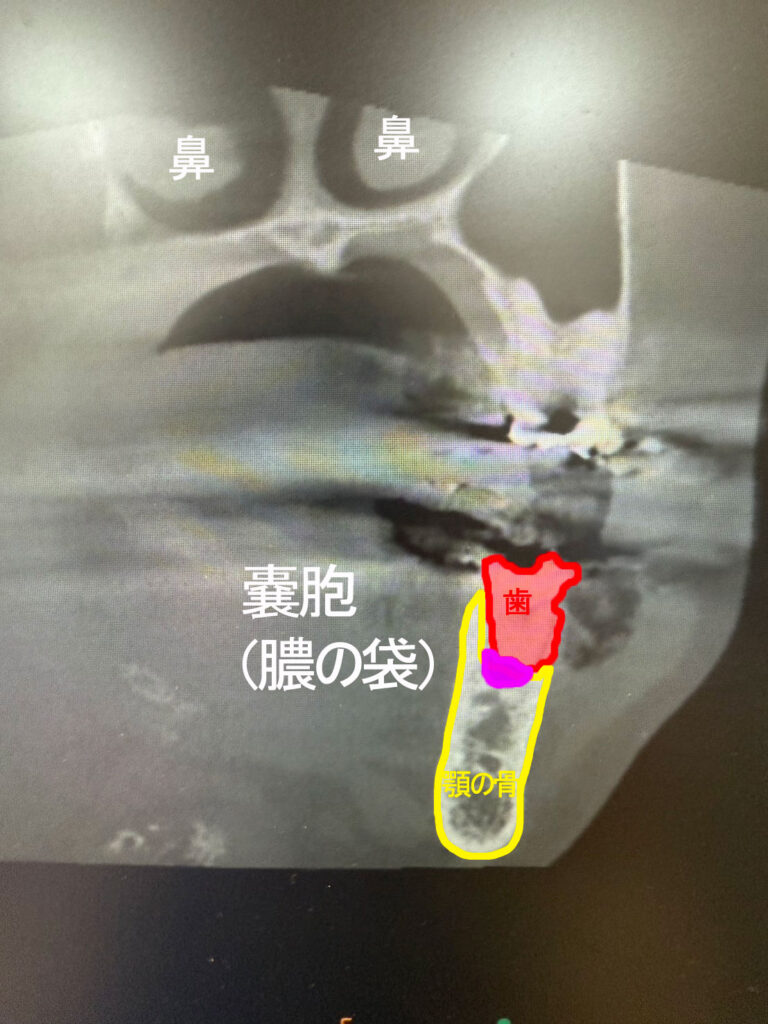

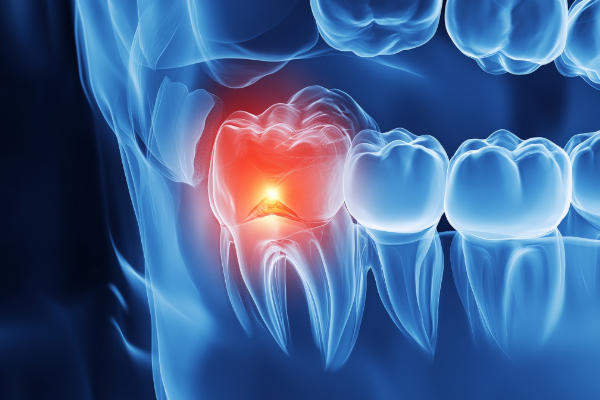

歯の根っこに膿の袋ができています! 症例:歯根嚢胞(しこんのうほう)

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

歯ぐきが腫れて、膿がでてきた! 頬や顎まで腫れて熱を持っている・・・ そんな症状のご経験はありませんか? むし歯の症状としては重症です。残念ながら、歯科ではよく見られる症状なんです。これは歯の根っこにできてしまった膿の袋による症状です。この膿の袋を、歯根嚢胞(しこんのうほう)といいます。歯科医は、進行を食い止め、歯の機能を残すことを考えます。

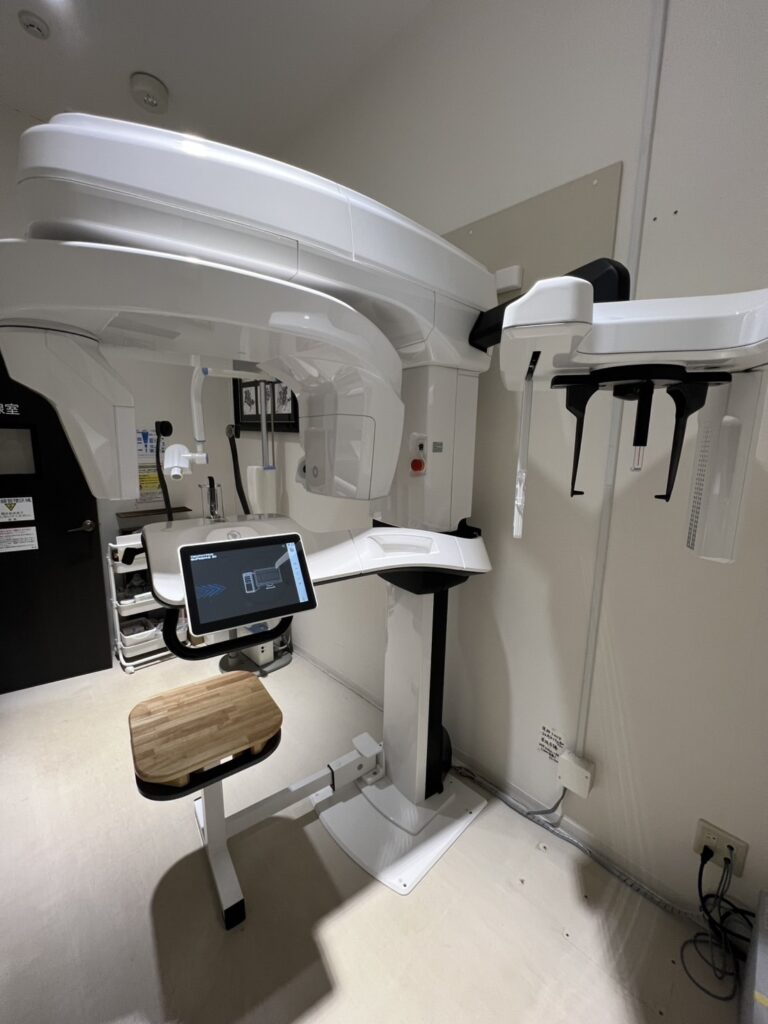

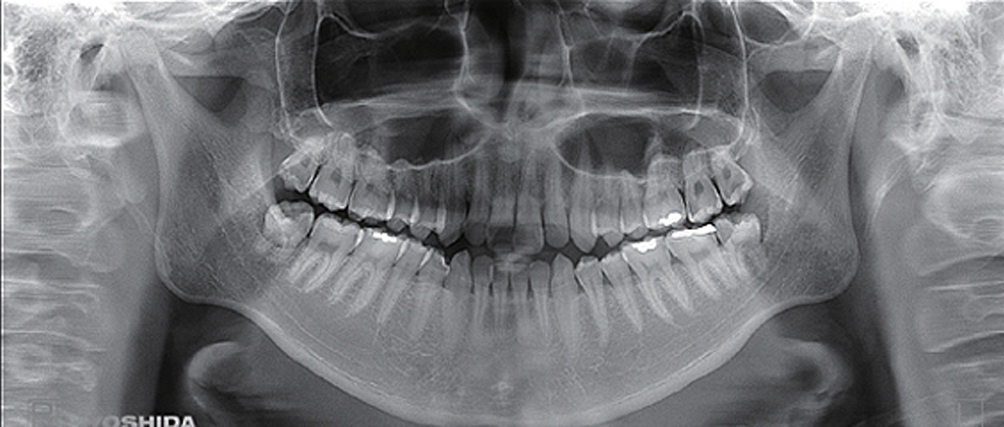

歯科用CT による撮影画像

木更津きらら歯科では三次元画像が得られる歯科用CT(Computed Tomography-コンピュータ断層撮影)を導入しています。嚢胞の位置や骨への影響などをより正確に把握することができます。

こちらは歯科用CTで撮影したお口の中の断面です。赤い部分が歯、黄色の部分が顎の骨の断面です。ピンク色の部分を見てください。この患者さまは、歯の根っこに膿みが袋状にたまっていることがわかります。このケースでは歯を残すことができそうです。感染した根っこの部分のみを切除(歯根端切除術)し、同時に嚢胞を摘出します。

3D画像で撮影可能な歯科用CTです。レントゲンでは確認できない立体的な病変の広がり、位置関係、骨の状態、神経の位置などを精密に把握できるため、歯根端切除術などでは、正確で安全な治療を可能にします。

歯の根っこに膿がたまる歯根嚢胞(しこんのうほう)

歯根嚢胞とはどんな病気なのでしょうか?

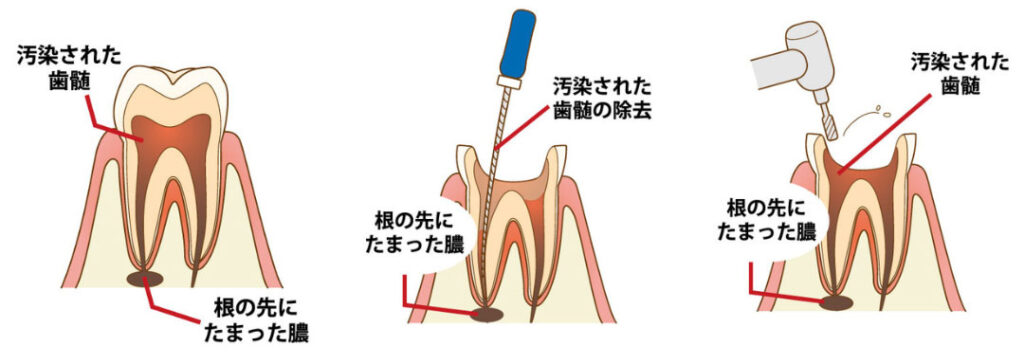

むし歯がC4程度にまで進行すると、歯髄に感染が起こります。それが歯の根っこの先にまで届いてしまうと、根尖性歯周炎が生じます。その状態が長く続くと、膿がたまった袋状の病変ができることがあります。これが歯根嚢胞(しこんのうほう)です。

初期の段階では自覚症状がほとんどなく、気づいたときには歯ぐきの中で大きくなり、痛みや腫れを引き起こします。放置すると歯を支える骨や歯周組織が破壊され、歯を失うことにもなりかねません。

※繊維質の塊である歯根肉芽腫(しこんにくげしゅ)ができることもあります。こちらもほおっておくと、歯の根や周りの骨が溶けたり、他の病気を引き起こしたりする原因となります。

歯根嚢胞の症状

初期段階は自覚症状がない

初期の段階ではほとんど自覚症状がありません。歯科定期検診や、他の理由で撮影したレントゲンやCT検査で、偶然発見されることも多いのです。症状がないため、気づかないうちに進行してしまうことがあります。

違和感や痛み

初嚢胞が大きくなってくると、歯ぐきに腫れやふくらみがあらわれてくることがあります。噛んだときに違和感があったり、なんとなく圧迫されるような感覚を覚えることから、異常に気付く方もいらっしゃるかもしれません。歯や歯ぐきに鈍い痛みを感じたり、進行するにしたがって痛みが強くなったりします。

歯肉の腫れや排膿

さらに進行すると、歯肉に膿の出口ができ、膿が出てくることがあります。膿がたまって炎症が広がると、頬や顎が大きく腫れてしまい熱を持ったり倦怠感を感じたりすることも。ここまで進行しまったら、早急に治療を受けなければなりません。歯科医は「どうしてこんなになるまでほおっておいたんですか」とつい言ってしまうかも・・・。どうかお許しください、急いで治療にとりかかりましょう。

歯の動揺

嚢胞が大きくなると、歯を支える歯槽骨を溶かしてしまいます。嚢胞が骨を吸収することで、歯の動揺を招くこともあります。

歯根嚢胞の原因

むし歯の放置

歯根嚢胞の最も多い原因は、進行したむし歯です。むし歯が歯の表面から内部に向かって進行すると、やがて歯の神経に到達します。細菌感染により神経の機能が働かなくなると、細菌は根の先まで侵入します。免疫反応が生じた結果、膿がたまり、嚢胞が形成されるのです。神経がすでに死んでいる歯は痛みを感じにくいため、自覚症状がほとんどないかもしれません。症状が出た時にはすでに大きな嚢胞となっていることも多く、注意が必要です。

過去の根管治療の不備

根管治療とは、細菌に感染した歯髄を除去して徹底的に殺菌し、防腐剤をつめて密閉するという治療です。根管は非常に複雑な構造をしており、すべての感染源を除去するのが困難な場合もあります。以前に根管治療を受けた歯でも、根管の中に細菌が残っていたり、充填材が不十分だったりすると、再び感染を起こすことがあります。根管治療が十分に行われなかった場合、細菌が再び活性化して嚢胞が形成されることがあります。治療後数年を経てから歯根嚢胞が見つかるケースも珍しくありません。

歯の外傷

事故や転倒、スポーツ中の衝突などによって力がかかり、歯が折れたり亀裂がはいったりして、歯の神経が細菌に感染し、歯の根の先端に嚢胞が形成されることがあります。このような非感染性の外傷によるケースは、時間が経ってから症状として現れることが多くあります。

慢性的な炎症

軽度の炎症が長期間続くことで、嚢胞が形成されることもあります。

歯根嚢胞の検査と診断

レントゲン検査

レントゲン撮影では、歯の根の根の先に黒い影として嚢胞が確認できます。ただし位置や大きさによっては確認しにくい場合もあります。

コンピュータ断層撮影による撮影

コンピュータ断層撮影、歯科用CTでは、レントゲンでは把握できない病変の立体的な広がりや、位置関係、骨の状態、神経の位置などを精密に再現します。歯根端切除術などでは正確で安全な治療を可能にします。1回の放射線量が従来の医科用CTと比較すると非常に少なく、患者さまへ負担の少ない治療が行えます。

歯根嚢胞の治療法

症状によって、できるだけ歯の機能を残すことを考えます。

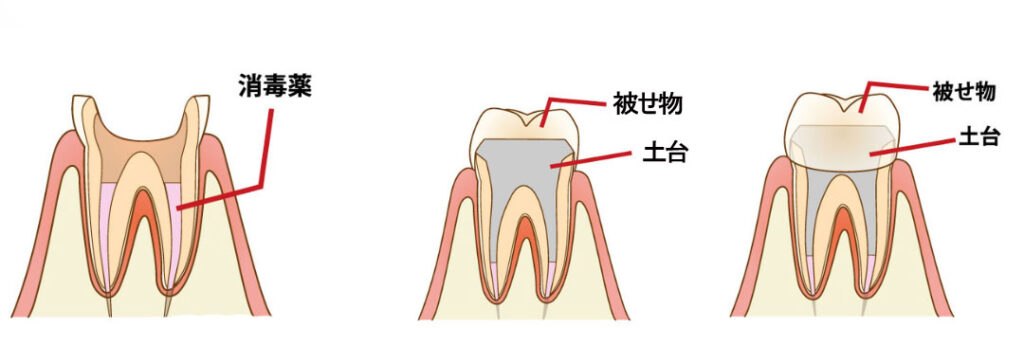

根管治療(歯内療法)

歯の内部にある感染組織を除去し、根管を洗浄・消毒してから充填材で密封することで再感染を防ぎます。小さな嚢胞に適用される治療法です。

外科的治療(嚢胞摘出術)

嚢胞が大きい場合、または根管治療のみでは対応できない場合、外科的に嚢胞を摘出する手術を行います。感染した歯根先端を切除し、嚢胞を取り除く手術を「歯根端切除術」と言います。

抜歯

嚢胞が非常に大きい場合や歯が保存不可能な場合は、抜歯をしなければならないこともあります。抜歯後は義歯、ブリッジ、インプラントなどの治療が必要です。

木更津きらら歯科ではプライバシーに配慮した完全無菌のオペ室を完備しています。

安心しておまかせください! でもそうなる前に・・・

木更津きらら歯科は、高度な治療に対応できる検査機器にオペ室を備え、経験豊富な医師が診療にあたります。むずかしい症例でも安心しておまかせください。でも、そうなる前に、予防と早期発見、早めの治療が一番大切なんですよ。

当院の医師の所属学会

木更津きらら歯科では、各ジャンルに精通した歯科医師が在籍しています。お口の異変でご不安なこと、わからないことがありましたらご遠慮なくお問い合わせください。

- 日本口腔外科学会専門医

- 日本口腔外科学会認定医

- 日本歯周病学会 認定医

- 日本口腔インプラント学会 専門医

- 日本口腔インプラント学会 専修医

- ICOI(国際口腔インプラント学会)認定医

- ICOI(国際口腔インプラント学会)日本支部前会長

- iACD 理事(国際コンテンポラリー歯科学会)

- iACD Diplomate(国際コンテンポラリー歯科学会 指導医)

- 日本矯正歯科学会 認定医

- 日本歯内療法学会 専門医

- 日本有病者歯科医療学会 認定医

- 歯科医師臨床研修指導医

詳しく読む →

歯科用CTの立体画像でお口の中を解析します

歯科用CTとパノラマレントゲンの違い

CT(Computed Tomography-コンピュータ断層撮影)の仕組み

歯科用CTは保険が適用されますか?

歯科用CTはこんな場面で活躍します

根管治療

歯周病治療

- 歯周ポケット検査(プロ―ビング検査)

- レントゲン撮影

- 歯科用CT撮影

親知らずの抜歯

顎関節症

インプラント治療

- 骨の幅

- 骨の高さ

- 骨の形態・密度

- 血管や神経の位置

- 上顎洞の位置

顎関節症

顎骨骨折

顎骨嚢胞(がっこつのうほう)

歯根嚢胞(しこんのうほう)

いつものイオンモールで高度な診断と治療を提供しています

詳しく読む →

親知らずの虫歯|原因・治療法・費用やメリット・注意点まで解説

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 親知らずは、10代後半から20代にかけて生えてくる奥歯で、現代人の顎の大きさとのバランスから正常に生えにくい歯といわれています。

そのため、歯ぐきに埋まったままになったり、斜めに生えてきたりすることが多く、歯磨きがしにくい環境を作り出します。結果として、親知らずは虫歯や歯周病になりやすい厄介な歯とされているのです。

親知らずの虫歯は、気づかないうちに進行しやすく、痛みや腫れを伴うこともあります。さらに、隣の歯に虫歯を広げてしまうリスクもあるため、早めの対応が欠かせません。

今回は、親知らずが虫歯になりやすい理由や、進行の過程、治療方法、費用について詳しく解説します。親知らずの虫歯にお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

親知らずは、10代後半から20代にかけて生えてくる奥歯で、現代人の顎の大きさとのバランスから正常に生えにくい歯といわれています。

そのため、歯ぐきに埋まったままになったり、斜めに生えてきたりすることが多く、歯磨きがしにくい環境を作り出します。結果として、親知らずは虫歯や歯周病になりやすい厄介な歯とされているのです。

親知らずの虫歯は、気づかないうちに進行しやすく、痛みや腫れを伴うこともあります。さらに、隣の歯に虫歯を広げてしまうリスクもあるため、早めの対応が欠かせません。

今回は、親知らずが虫歯になりやすい理由や、進行の過程、治療方法、費用について詳しく解説します。親知らずの虫歯にお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

親知らずが虫歯になりやすい理由

ここでは、親知らずが虫歯になりやすい理由について解説します。

ここでは、親知らずが虫歯になりやすい理由について解説します。

親知らずの位置と形状

親知らずは口の一番奥に生えるため、歯ブラシが届きにくいのが特徴です。特に斜めに生えていたり、半分だけ歯ぐきから顔を出していたりする場合は、ブラッシングが不十分になりやすく、歯垢が蓄積しやすい環境になります。 そのため、ほかの歯に比べて虫歯リスクが高まります。隣の歯との隙間ができやすい

親知らずとその手前の第二大臼歯の間には、汚れが溜まりやすい隙間ができることがあります。食べ物のカスやプラークが溜まりやすく、虫歯菌が繁殖する原因になります。親知らずだけでなく、隣の健康な歯まで虫歯になることも多いため注意が必要です。部分的に歯ぐきがかぶさっている

親知らずが中途半端に生えている場合、歯の一部が歯ぐきに覆われたままになることがあります。その隙間には細菌や食べかすがたまりやすく、歯ブラシで清掃するのが困難です。細菌の温床となりやすく、虫歯だけでなく炎症や腫れも引き起こしやすい環境です。虫歯リスクを高める生活習慣がある

生活習慣によって親知らずが虫歯になることもあります。 例えば、歯磨きの回数や磨き方、就寝前の飲食、砂糖を多く含む間食の頻度などが挙げられます。また、歯磨きの際にデンタルフロスや歯間ブラシを使わずに歯垢が残りやすい状態を放置すると、虫歯菌が増殖しやすくなります。親知らずの虫歯の症状と進行

ここでは、親知らずが虫歯になったときに現れる症状や進行について解説します。

ここでは、親知らずが虫歯になったときに現れる症状や進行について解説します。

初期症状

親知らずの虫歯は初期の段階では痛みがほとんどなく、自覚しにくいのが特徴です。この時点で治療を開始すれば、削る量も少なくて済みます。中期の段階

虫歯が進行すると、冷たいものや甘いものを口にした際にしみる症状が出るようになります。親知らずは位置的に歯ブラシが届きにくいため、この段階でも気づくのが遅れるケースが多く見られます。さらに進行すると、痛みが強くなり、食事に支障をきたすこともあります。進行した段階

親知らずの虫歯が進行すると、ズキズキとした強い痛みや、歯ぐきの腫れが現れることが多くなります。親知らず周囲の歯ぐきが大きく腫れると、口を開けにくくなることもあります。 痛みが数日以上続いたり、腫れが広がったりする場合は、膿がたまっている可能性もあるため、早急な歯科受診が必要です。また、発熱やリンパの腫れを伴う場合は、感染が広がっているサインなので速やかに歯科医院を受診しましょう。親知らずの虫歯を治療する方法

親知らずの虫歯治療は、虫歯の進行度によって異なります。初期であれば虫歯部分を削って詰め物をすることもありますが、進行している場合や清掃が困難な位置にある場合は抜歯と診断されることが多いです。

特に横向きに生えている場合や、部分的にしか生えていない場合は、虫歯治療をしても再発の可能性が高いため、抜歯が推奨されます。抜歯は腫れや痛みを伴うこともありますが、その後の再発リスクを防ぎ、口腔内の環境を改善できる大きなメリットがあります。

親知らずの虫歯治療は、虫歯の進行度によって異なります。初期であれば虫歯部分を削って詰め物をすることもありますが、進行している場合や清掃が困難な位置にある場合は抜歯と診断されることが多いです。

特に横向きに生えている場合や、部分的にしか生えていない場合は、虫歯治療をしても再発の可能性が高いため、抜歯が推奨されます。抜歯は腫れや痛みを伴うこともありますが、その後の再発リスクを防ぎ、口腔内の環境を改善できる大きなメリットがあります。

親知らずの虫歯治療にかかる費用

親知らずが虫歯になった場合には抜歯が選択されることが多いです。真っすぐに生えている場合の単純抜歯なら保険診療で3,000円〜5,000円程度です。

しかし、歯ぐきに埋まっていたり、横向きに生えていたりする場合は、5,000円〜1万円程度かかることもあります。なお、自由診療を行う歯科医院では、さらに高額になるケースもあります。

親知らずが虫歯になった場合には抜歯が選択されることが多いです。真っすぐに生えている場合の単純抜歯なら保険診療で3,000円〜5,000円程度です。

しかし、歯ぐきに埋まっていたり、横向きに生えていたりする場合は、5,000円〜1万円程度かかることもあります。なお、自由診療を行う歯科医院では、さらに高額になるケースもあります。

親知らずの虫歯治療に必要な期間と通院頻度

親知らずの虫歯治療にかかる期間は、虫歯の進行度や親知らずの生え方によって異なります。一般的に軽度の虫歯であれば1〜2回の通院、治療期間は1〜2週間程度が目安です。

親知らずが虫歯になった場合、位置や生え方によって治療が難しいことがあり、通常の歯よりも治療回数が増える可能性があります。

親知らずの虫歯治療後は、治療部位の炎症や痛みが落ち着くまで通常1〜2週間ほど経過観察が必要です。治療後に腫れや出血、強い痛みが続く場合には早めに歯科医院を受診し、経過観察中は患部を清潔に保ち、指示された通りの口腔ケアを徹底することが重要です。

親知らずの虫歯治療にかかる期間は、虫歯の進行度や親知らずの生え方によって異なります。一般的に軽度の虫歯であれば1〜2回の通院、治療期間は1〜2週間程度が目安です。

親知らずが虫歯になった場合、位置や生え方によって治療が難しいことがあり、通常の歯よりも治療回数が増える可能性があります。

親知らずの虫歯治療後は、治療部位の炎症や痛みが落ち着くまで通常1〜2週間ほど経過観察が必要です。治療後に腫れや出血、強い痛みが続く場合には早めに歯科医院を受診し、経過観察中は患部を清潔に保ち、指示された通りの口腔ケアを徹底することが重要です。

親知らずの虫歯を治療するメリット

ここでは、親知らずの虫歯を治療するメリットについて解説します。

ここでは、親知らずの虫歯を治療するメリットについて解説します。

抜歯によって口腔環境を改善できる

虫歯になった親知らずを抜くことで、口腔環境が改善されるケースがあります。 奥にある親知らずは清掃が難しく、歯垢や食べかすがたまりやすいため、抜歯することで隣の歯を守る効果が期待できます。結果として、虫歯や歯周病の予防につながるのはメリットといえるでしょう。他の歯への悪影響を防げる

親知らずが虫歯になると、隣接する歯にも虫歯菌が感染しやすくなります。特に親知らずが斜めや横向きに生えている場合、歯ブラシが届きにくく、汚れが溜まりやすいため、周囲の歯にも悪影響を及ぼすリスクが高まります。 虫歯が進行すると、隣の歯の根元まで感染が及ぶことがあり、最悪の場合は健康な歯も抜歯が必要になることがあります。 しかし、虫歯になっている親知らずを抜くことで、これらのリスクを低減できるのです。痛みや腫れの解消

親知らずが虫歯になると、強い痛みや腫れが生じやすく、これを放置すると炎症が広がる危険性があります。 虫歯になった親知らずを抜歯することで、これらの症状が解消されるケースが多いです。特に、痛みや腫れが繰り返し起こる場合や、抗生物質で一時的に症状が治まっても再発する場合は、抜歯が根本的な解決策となります。 抜歯後は、通常2~3日で腫れや痛みが軽減し、1〜2週間程度で日常生活に支障がなくなることが一般的です。将来的なトラブル予防

親知らずは虫歯だけでなく、歯ぐきの炎症や腫れ、嚢胞(のうほう)などのトラブルを引き起こす原因にもなります。 虫歯をきっかけに抜歯することで、これらのリスクを未然に防ぐことができます。特に斜めや横向きに生えている親知らずは将来的に問題を起こす可能性が高いため、早めの対応が重要です。親知らずの虫歯を治療するときの注意点

親知らずは奥に位置しているため、治療や抜歯の際に他の歯よりも痛みや腫れが生じやすい傾向があります。特に、埋まっている親知らずの場合は処置が複雑になり、術後の腫れや痛みが数日続くこともあります。

また、抜歯後には、細菌感染やドライソケットなどの合併症が起こることがあります。ドライソケットとは、抜歯後の治癒過程で本来できるはずの血餅(けっぺい)がうまく形成されなかったり、途中で取れてしまったりすることで発生する合併症の一つです。

抜歯後2〜3日経ってから現れることが多く、痛みが長引くのが特徴です。予防のためには抜歯後に過度なうがいや喫煙を避け、処方された薬を正しく服用することが大切です。

親知らずは奥に位置しているため、治療や抜歯の際に他の歯よりも痛みや腫れが生じやすい傾向があります。特に、埋まっている親知らずの場合は処置が複雑になり、術後の腫れや痛みが数日続くこともあります。

また、抜歯後には、細菌感染やドライソケットなどの合併症が起こることがあります。ドライソケットとは、抜歯後の治癒過程で本来できるはずの血餅(けっぺい)がうまく形成されなかったり、途中で取れてしまったりすることで発生する合併症の一つです。

抜歯後2〜3日経ってから現れることが多く、痛みが長引くのが特徴です。予防のためには抜歯後に過度なうがいや喫煙を避け、処方された薬を正しく服用することが大切です。

まとめ

親知らずは奥に位置しているため歯磨きが難しく、虫歯や炎症を起こしやすい歯です。初期段階では症状が出にくいものの、進行すると強い痛みや腫れを引き起こし、隣の歯にまで悪影響を及ぼすことがあります。

治療方法は虫歯の進行度によって異なりますが、多くの場合は抜歯が選択されるのが現状です。 治療後は痛みや腫れなどのデメリットがある一方で、抜歯によって口腔環境が改善し、将来的なトラブルを予防できるというメリットもあります。

親知らずの虫歯は、放置すると口腔内だけでなく全身の健康に影響を及ぼす可能性もあるため、早めの診断と治療が大切です。気になる症状がある方は自己判断せず、歯科医院で相談しましょう。

虫歯にお悩みの方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

親知らずは奥に位置しているため歯磨きが難しく、虫歯や炎症を起こしやすい歯です。初期段階では症状が出にくいものの、進行すると強い痛みや腫れを引き起こし、隣の歯にまで悪影響を及ぼすことがあります。

治療方法は虫歯の進行度によって異なりますが、多くの場合は抜歯が選択されるのが現状です。 治療後は痛みや腫れなどのデメリットがある一方で、抜歯によって口腔環境が改善し、将来的なトラブルを予防できるというメリットもあります。

親知らずの虫歯は、放置すると口腔内だけでなく全身の健康に影響を及ぼす可能性もあるため、早めの診断と治療が大切です。気になる症状がある方は自己判断せず、歯科医院で相談しましょう。

虫歯にお悩みの方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

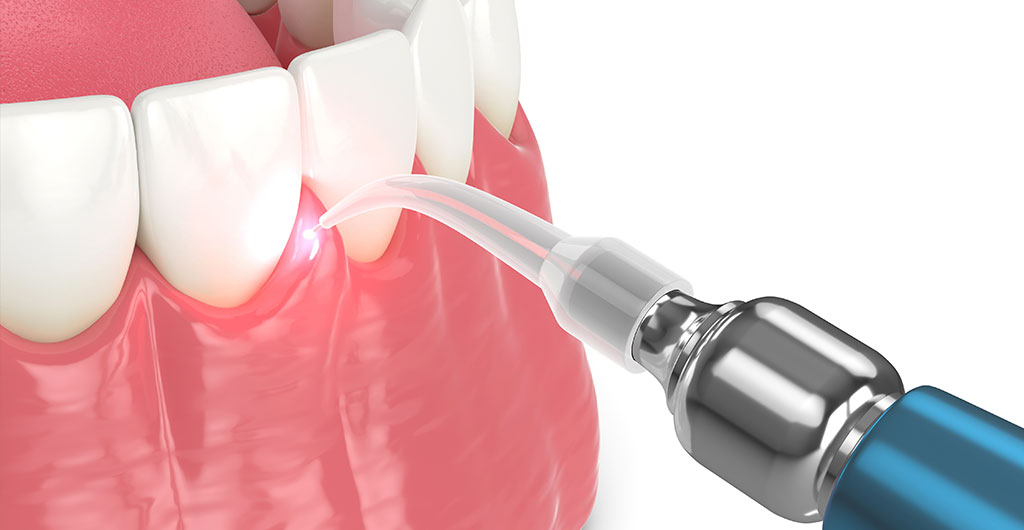

歯科で行うレーザー治療

レーザーを歯科で使うメリット

- 患部の治りが早い

- 痛みが少ない

- 殺菌・消毒効果がある

- 止血効果がある

- アレルギーを起こす原因とならない

- 発がん性がない

- 歯を削る量が少ない

- 歯科治療特有の音がしない

レーザーを歯科で使うデメリット

歯科治療で使われるレーザー

炭酸ガスレーザー(CO2レーザー)

Er:YAGレーザー(エルビウムヤグレーザー)

Nd:YAGレーザー(ネオジウムヤグレーザー)

半導体レーザー

炭酸ガスレーザー(CO2レーザー)の特徴

治癒が早い

痛みを和らげる

殺菌消毒

止血

炭酸ガスレーザー(CO2レーザー)による治療

歯周病の治療

口内炎・噛み傷の治療

知覚過敏

色素沈着の除去

抜歯を伴う治療

木更津きらら歯科の外科治療

詳しく読む →

横向きに生えた親知らずの抜歯の必要性!抜き方も解説!

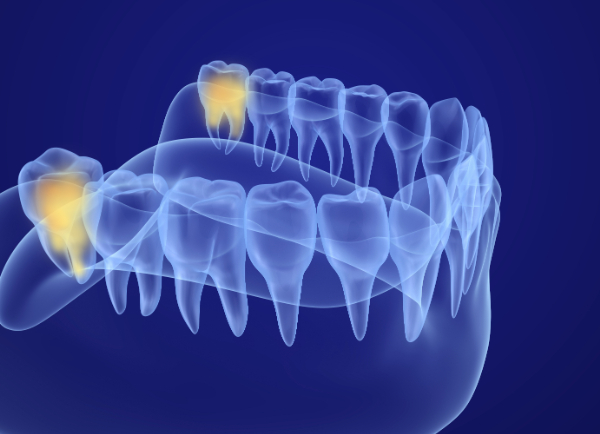

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 親知らずは、横向きに生えてくるケースも少なくありません。横向きに生えた親知らずは、歯並びの乱れや智歯周囲炎など、さまざまなトラブルを引き起こす可能性があります。

「親知らずが見えてきたけれどどうすればよい?」「歯医者に行ったほうがいい?」とお悩みの方もいるでしょう。

この記事では、親知らずが横向きに生える原因と、抜歯の必要性について解説します。実際の抜歯の流れや術後の過ごし方についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

親知らずは、横向きに生えてくるケースも少なくありません。横向きに生えた親知らずは、歯並びの乱れや智歯周囲炎など、さまざまなトラブルを引き起こす可能性があります。

「親知らずが見えてきたけれどどうすればよい?」「歯医者に行ったほうがいい?」とお悩みの方もいるでしょう。

この記事では、親知らずが横向きに生える原因と、抜歯の必要性について解説します。実際の抜歯の流れや術後の過ごし方についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

親知らずが横向きに生える原因

ここでは、親知らずが横向きに生える主な理由を解説します。

ここでは、親知らずが横向きに生える主な理由を解説します。

顎が発達していない

親知らずが横向きに生える原因のひとつは、顎の骨が十分に発達していないことです。現代人は昔に比べて軟らかい食べ物を好んで食べるようになったといわれています。 硬い物を食べる機会が少ないと顎の骨が十分に成長せず、親知らずが正しい位置に生えるためのスペースが不足する原因になります。その結果、親知らずが斜めや横向きに生えてくるのです。スペースが不足している

親知らずは、歯列の一番奥に生えてくる最後の永久歯で、一般的に10代後半から20代前半にかけて生えてくることが多いです。親知らずが生える頃にはすでに他の歯が生えそろっており、顎の中に十分なスペースが残されていないことがあります。 スペースが足りない状態で親知らずが生えようとすると、手前の歯にぶつかって横向きになったり、骨の中に完全に埋まったままの状態になったりする場合があります。親知らずが横向きに生えている場合は抜くべき?

親知らずが横向きに生えている場合、多くの場合、抜歯が推奨されます。そのままにしておくと、手前の歯を押し出して歯並びが乱れたり、隣の歯との隙間に食べかすが詰まって虫歯や歯周病のリスクが高まったりします。

歯茎が炎症を起こして痛みや腫れを繰り返す智歯周囲炎になることや、埋伏した親知らずの周りに膿の袋(嚢胞)ができることもあるでしょう。

これらのリスクを避けるため、抜歯が勧められることが多いです。

しかし、横向きの親知らずの抜歯は、歯茎の切開や骨の除去が必要になるなど、一般的な抜歯よりも体への負担が大きい傾向があります。術後の腫れや痛みが出やすく、稀に神経に影響が出るリスクもゼロではありません。

そのため、痛みや腫れなどのトラブルがみられない場合は、すぐに抜歯をせずに様子をみるケースもあります。

すぐに抜歯すべきかどうかは自己判断できないため、親知らずが生えてきたら、歯科医院を受診しましょう。レントゲンやCT検査などで状態を確認し、歯科医師と相談しながら必要に応じて治療を受けることが大切です。

親知らずが横向きに生えている場合、多くの場合、抜歯が推奨されます。そのままにしておくと、手前の歯を押し出して歯並びが乱れたり、隣の歯との隙間に食べかすが詰まって虫歯や歯周病のリスクが高まったりします。

歯茎が炎症を起こして痛みや腫れを繰り返す智歯周囲炎になることや、埋伏した親知らずの周りに膿の袋(嚢胞)ができることもあるでしょう。

これらのリスクを避けるため、抜歯が勧められることが多いです。

しかし、横向きの親知らずの抜歯は、歯茎の切開や骨の除去が必要になるなど、一般的な抜歯よりも体への負担が大きい傾向があります。術後の腫れや痛みが出やすく、稀に神経に影響が出るリスクもゼロではありません。

そのため、痛みや腫れなどのトラブルがみられない場合は、すぐに抜歯をせずに様子をみるケースもあります。

すぐに抜歯すべきかどうかは自己判断できないため、親知らずが生えてきたら、歯科医院を受診しましょう。レントゲンやCT検査などで状態を確認し、歯科医師と相談しながら必要に応じて治療を受けることが大切です。

横向きに生えている親知らずの抜き方

ここでは、親知らずの抜き方について解説します。

ここでは、親知らずの抜き方について解説します。

術前検査を行う

まずは歯科医院でレントゲンやCT撮影を行い、親知らずの位置や角度、神経との距離を確認します。手術の流れについて説明があるため、疑問や不安があれば質問しておきましょう。 なお、親知らずの周囲に痛みや腫れがある場合は、数日間抗生物質を内服し、炎症がおさまってから治療を行います。局所麻酔を行う

痛みを軽減するために局所麻酔を行い、麻酔の効き具合を確認します。痛みに対する不安が強い方や、抜歯の難易度が高い場合には、静脈内鎮静法を用いる場合もあります。歯茎を切開する

親知らずが顎の骨に埋まっている場合は、親知らずを取り出せるよう歯茎を切開します。必要に応じて、顎の骨を削る場合もあります。手術後の痛みや腫れを少なくするために、切開する歯茎の範囲や削り取る骨の範囲はできるだけ小さくなるよう配慮されることが一般的です。歯を抜く

歯が大きくて一度に取り出せない場合や、湾曲している場合は、歯をいくつかに分割してから摘出します。歯を分割してから取り出すことで、周囲の神経や歯への影響を最小限に抑えられます。抜歯後の処置と縫合

歯を取り出したあとは、傷口からの出血を止めるためにガーゼをしっかり噛んで圧迫止血を行います。出血が落ち着いたら、必要に応じて切開部を縫合し傷口を閉じて保護します。 局所麻酔から縫合までにかかる時間は、30分〜1時間程度です。注意事項の説明

帰宅後の注意事項について、歯科医師から説明があります。過ごし方によっては出血したり、腫れがひどくなったりする場合があるため、しっかりと聞いておいてください。抜歯後の過ごし方については後述します。抜糸

親知らずを抜いてから、7〜10日後に抜糸を行います。抜糸自体は短時間で終わり、痛みもほとんどありません。抜糸できる日数が経過するまでは、傷が塞がっていないため、激しいうがいや硬い食べ物など、患部に強い刺激を与えないよう注意しましょう。 腫れが引かない、膿が出る、口が開きにくいなどの異変がある場合には、歯科医師に必ず報告して適切な処置を受けてください。親知らずを抜いたあとの過ごし方

親知らずの抜歯後は、適切なケアを行うことで回復を早められます。ここでは、抜歯後の過ごし方について解説します。

親知らずの抜歯後は、適切なケアを行うことで回復を早められます。ここでは、抜歯後の過ごし方について解説します。

安静にする

抜歯当日は、激しい運動や長時間の入浴を控え、安静に過ごしましょう。運動や入浴によって血行が良くなると、出血するおそれがあるためです。また、喫煙や飲酒も血流を促進し、傷口の治癒を妨げる原因になります。 横になるときは、頭をやや高めにすると、腫れや出血が落ち着きやすくなります。枕を2つ重ねた上に仰向けで寝るとよいでしょう。指示通りにガーゼを噛む

止血のためにガーゼをしっかりと噛み、歯科医師から指示された時間までは外さないようにしてください。抜歯部位から出た血液は飲み込まず、吐き出します。 もし出血がなかなか止まらない場合は、清潔なガーゼで再度圧迫し、それでも止まらなければ歯科医院に連絡しましょう。刺激の少ない食事を選ぶ

抜歯当日は、傷口に刺激を与えないよう、冷たくて軟らかい食事を心がけましょう。ゼリーやおかゆ、ヨーグルトなどを食べると良いでしょう。熱い食べ物や辛いもの、アルコールや炭酸飲料は避けてください。 また、硬い食材や粘着性の高いもの、粒状の食べ物(ごま、ナッツなど)は傷口に入り込むおそれがあるため、控えたほうが安心です。抜歯の翌日以降も、傷口が塞がるまでは、豆腐、うどん、蒸し野菜など、咀嚼に負担の少ないメニューを選びましょう。 食事は抜歯部位とは反対側の歯で噛むようにし、傷口への負担を減らせるよう配慮することも大切です。抜歯部位への刺激を避ける

強いうがいや歯ブラシの刺激によって、血餅と呼ばれる血のかたまりが取れると、傷口の治癒が遅れたり、ドライソケットの原因になったりすることがあります。ドライソケットとは、血餅がはがれ、骨が露出した状態です。 ドライソケットになると、我慢できないほど強い痛みが数日続くことがあります。血餅がはがれるのを防ぐため、歯磨きをする際は歯ブラシの毛先が患部に当たらないよう注意しましょう。 そのほか、舌や指先で抜歯部位を触れたり、ストローで強く飲み物を吸ったりするのは控えてください。口の中が気になる場合は、水を軽く含んで出す程度にとどめておきましょう。丁寧に歯磨きを行う

抜歯した跡に食べかすが入ったり、細菌が付着したりするのを防ぐために、丁寧に歯磨きを行うことが大切です。やわらかい毛先の歯ブラシを使い、優しい力で周囲の歯を磨きましょう。 抜歯部位には歯ブラシの毛先が当たらないよう注意してください。出血や痛みが強い場合は、無理せず歯科医師に相談しましょう。処方された薬は決められたとおりに飲む

抜歯後は、細菌感染を予防するために抗生物質が処方されます。1回の使用量やタイミング、飲み方など、医師の指示に従ってきちんと服用しましょう。自己判断で服用をやめると、感染するおそれがあります。 また、服用間隔を守らずに痛み止めを服用すると、吐き気や下痢などの副作用症状が起こる場合があります。痛み止めを飲んでも我慢できないほど痛みがある場合は、歯科医院へ連絡しましょう。異常があればすぐに受診する

抜歯後は、腫れや痛み、違和感が生じますが、3日から1週間程度で軽快していくことが多いです。腫れや痛みがひどくなった、膿が出るなどの症状がある場合は、早めに歯科医院を受診してください。抜歯した周囲に細菌が感染して炎症を起こしている可能性があります。まとめ

親知らずは、歯列の構造上、横向きや斜め向きに生えることの多い歯です。横向きに生えた親知らずを放置すると、炎症を起こして智歯周囲炎になったり、嚢胞ができたりと、さまざまなトラブルを引き起こしかねません。そのため、多くの場合は抜歯が推奨されます。

すでに腫れや痛みがある場合は、抗生物質を内服して炎症が落ち着いてから抜歯を行います。抜歯後は出血や細菌感染のリスクを避けるために、うがいや歯磨き、食事などの注意事項についてよく確認しておきましょう。

まずは、検査を受けて親知らずの状況を調べることが大切です。抜くべきかどうかは自己判断できないため、親知らずが生えてきた場合は、歯科医院で一度相談しましょう。

横向きに生えた親知らずの抜歯を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

親知らずは、歯列の構造上、横向きや斜め向きに生えることの多い歯です。横向きに生えた親知らずを放置すると、炎症を起こして智歯周囲炎になったり、嚢胞ができたりと、さまざまなトラブルを引き起こしかねません。そのため、多くの場合は抜歯が推奨されます。

すでに腫れや痛みがある場合は、抗生物質を内服して炎症が落ち着いてから抜歯を行います。抜歯後は出血や細菌感染のリスクを避けるために、うがいや歯磨き、食事などの注意事項についてよく確認しておきましょう。

まずは、検査を受けて親知らずの状況を調べることが大切です。抜くべきかどうかは自己判断できないため、親知らずが生えてきた場合は、歯科医院で一度相談しましょう。

横向きに生えた親知らずの抜歯を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

親知らずは抜く?抜かない?それぞれのメリット・デメリットを解説!

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 親知らずが生えてくると、抜くかどうかを悩む方も多いのではないでしょうか。親知らずを抜いて強い痛みを訴える方も多いため、抜くことに不安を感じる方もいるかもしれません。

本記事では、親知らずを抜くべきか抜かないべきかを解説します。親知らずを抜く、あるいは抜かないとどんなメリット・デメリットがあるのかもご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

親知らずが生えてくると、抜くかどうかを悩む方も多いのではないでしょうか。親知らずを抜いて強い痛みを訴える方も多いため、抜くことに不安を感じる方もいるかもしれません。

本記事では、親知らずを抜くべきか抜かないべきかを解説します。親知らずを抜く、あるいは抜かないとどんなメリット・デメリットがあるのかもご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

親知らずとは

親知らずは歯の一番奥に生えてくる永久歯のことで、正式名称は三番目の大臼歯であることから第三大臼歯、あるいは智歯といいます。親知らずは、10代後半から20代前半にかけて生えてくる歯です。

永久歯はおおむね15歳で全て生えそろうことが多いのですが、基本的にそれよりも遅く生えてきます。子供が自立する年齢、親の知らない間に生えてくることから、親知らずと呼ばれるようになったと言われています。

親知らずは全て正常に生えれば上下左右に各1本、合計4本生えてきます。

しかし、他の歯と同様に必ずしも4本全てが綺麗に生えそろうわけではありません。親知らずが全て生えてくる方もいれば、全く生えてこない方もいます。

親知らずは歯の一番奥に生えてくる永久歯のことで、正式名称は三番目の大臼歯であることから第三大臼歯、あるいは智歯といいます。親知らずは、10代後半から20代前半にかけて生えてくる歯です。

永久歯はおおむね15歳で全て生えそろうことが多いのですが、基本的にそれよりも遅く生えてきます。子供が自立する年齢、親の知らない間に生えてくることから、親知らずと呼ばれるようになったと言われています。

親知らずは全て正常に生えれば上下左右に各1本、合計4本生えてきます。

しかし、他の歯と同様に必ずしも4本全てが綺麗に生えそろうわけではありません。親知らずが全て生えてくる方もいれば、全く生えてこない方もいます。

親知らずを抜くケース

親知らずは、結論からお伝えすると必ず抜くべき歯ではありません。抜かないという選択をしても問題はありません。

ただし、以下のような状況の場合には、親知らずを抜くことを勧められます。

親知らずは、結論からお伝えすると必ず抜くべき歯ではありません。抜かないという選択をしても問題はありません。

ただし、以下のような状況の場合には、親知らずを抜くことを勧められます。

まっすぐ生えてきていない

親知らずがまっすぐ生えてこず、斜めに生えたり埋もれていたりする場合には、健康な永久歯への影響を考慮して、抜くケースが多いです。 例えば、親知らずが他の永久歯よりも先に生えた場合、永久歯が生えるスペースがなくなる恐れがあります。十分にスペースがなくても永久歯が生えてくるため、歯並びが乱れる可能性が高いです。 親知らずが埋まっている場合は永久歯への影響は少ないと思うかもしれませんが、歯茎の中で横に倒れていると永久歯に悪影響を与えます。真っ直ぐ生えていて完全に埋まっている場合は問題ないこともありますが、少しだけ露出していると虫歯のリスクが高まるでしょう。 これらのことから、永久歯が埋まっていても抜歯対象となることがあります。親知らずや周囲の歯が虫歯になった

親知らずや周囲の歯が虫歯になった場合には、他の歯への影響を考慮して親知らずを抜くことが多いです。親知らずは歯の最奥に生えるため、器具が届きにくく治療が困難になることが少なくありません。 また、虫歯は他の歯にも感染していきます。そのため、親知らずの近くの歯が虫歯になった場合には、親知らずも虫歯になる可能性が高いのです。 このことから、親知らずの近くの歯や親知らずが虫歯になった場合には、抜歯を推奨する歯科医院が多いです。智歯周囲炎になった

智歯周囲炎とは、親知らず周囲の歯茎が炎症を起こすことです。親知らずの生え方が悪く歯茎に刺激を与えている場合や、親知らず周囲の歯磨きが不十分で衛生状態が悪くなっている場合に起こりやすいです。 智歯周囲炎の主症状としては、歯肉が腫れる、触ると痛む、膿が出るなどが挙げられます。放置すると状態が悪化して、口が開きにくくなったり顔が腫れたり、熱が出たりします。 智歯周囲炎は治癒と再発を繰り返し、特に体調が悪い時や ストレスが溜まっている時といった免疫力が低下しているタイミングに再発しやすいです。症状が出たことで日常生活に支障をきたすケースもあるため、一度でも智歯周囲炎を発症した場合には抜歯を検討します。親知らずを抜かないケース

親知らずを抜くことが推奨されるケースもありますが、必ずしも抜くべき歯ではありません。親知らずを抜かないケースは、次の通りです。

親知らずを抜くことが推奨されるケースもありますが、必ずしも抜くべき歯ではありません。親知らずを抜かないケースは、次の通りです。

問題なく生えている

綺麗に生えていて他の歯に影響を及ぼすリスクがなければ、親知らずを抜く必要はありません。上下どちらも真っ直ぐに生えて問題なく噛み合っていれば、抜かずに置いておくことがあります。 食べ物を問題なく噛めている、食べていて疲れない場合には、親知らずを使い続けられます。完全に埋まっている

歯が完全に埋まっている状態を完全埋伏歯、頭だけが見えていることを半埋伏歯もしくは不完全埋伏歯と呼びます。この状態の場合、痛みが出ていなければ他の歯へ影響を及ぼす可能性が極めて低いため、抜く必要はないと判断されることがあります。親知らずを抜くメリット・デメリット

親知らずを抜くことにはメリットだけでなくデメリットも伴うので、それぞれよく理解してから検討しましょう。親知らずを抜くメリット、デメリットは次の通りです。

親知らずを抜くことにはメリットだけでなくデメリットも伴うので、それぞれよく理解してから検討しましょう。親知らずを抜くメリット、デメリットは次の通りです。

親知らずを抜くメリット

親知らずを抜くメリットは、口の中のトラブルを回避できる点です。親知らずを放置すると永久歯へ影響を与えるだけでなく、歯磨きがしにくいことから虫歯や歯周病を発症するリスクを高めます。 他にも、埋まった親知らずが他の歯根や顎の骨に圧力をかけることで歯根吸収が生じ、歯根が溶けて歯がぐらぐらするようになるケースもあります。 親知らずを抜くことで様々な問題を解消できることがメリットと言えるでしょう。また、虫歯や歯周病は口臭にも関係します。親知らずを抜いた結果、口臭の発生も抑えられるかもしれません。 親知らずが噛み合わせに影響しているケースでは、親知らずを抜くことで噛み合わせが良くなります。親知らずを抜くデメリット

親知らずを抜くデメリットは、主に処置に対するものが挙げられます。親知らずを抜けば、当然ながら痛みや腫れなどが伴います。 また、処置は慎重に進められますが、特に埋没歯を抜く場合には、神経や血管を傷つける可能性があります。抜いた後に口元に痺れなどの後遺症が残る可能性も0ではないのです。 また、抜歯してできた穴から細菌が侵入して、手術後に感染症を引き起こすリスクもあります。手術後に感染症を引き起こせば痛みや腫れ、排膿の症状が現れ、他の歯にも悪影響を及ぼす可能性が高くなります。親知らずを抜かないメリット・デメリット

親知らずを抜かないという選択肢にも、メリットやデメリットがあります。親知らずを抜かないことで生じるメリットやデメリットは、次の通りです。

親知らずを抜かないという選択肢にも、メリットやデメリットがあります。親知らずを抜かないことで生じるメリットやデメリットは、次の通りです。

親知らずを抜かないメリット

親知らずを抜かないことの最大のメリットは、親知らずを他の治療に活用できる点です。具体的には、虫歯などによって歯を抜いた後に、歯牙移植に活用できることがあります。自身の歯を移植するため残存率が高い他、かかる費用も最小限に抑えられます。 他にも、親知らずをブリッジの支えとして活用できます。一般的に、親知らずの一つ手前の歯を失った場合、ブリッジの治療はできません。インプラントもしくは入れ歯しか選択できないことが多いです。親知らずを残しておけば、ブリッジ治療の選択肢を残せるのです。 また、親知らずの一つ手前の歯は、全ての歯の中で最も寿命が短い歯と言われています。生えてきてから50年程度で脆くなり、抜け落ちることもあります。 親知らずの状態にもよりますが、親知らずの一つ手前の歯を抜歯した後に矯正治療で移動させ、奥歯として活用できるケースもあるでしょう。このように、さまざまな治療を選択できるため、健康な親知らずは抜かずに置いておくことがあります。親知らずを抜かないデメリット

親知らずを抜かないことによるデメリットは、前述したように歯ブラシが届きにくいことから虫歯や歯周病のリスクが高まる点です。また、生え方によっては永久歯にも影響を与える他、噛み合わせを悪化させることもあります。 親知らずがほかの歯に悪影響を及ぼす前に抜歯すれば、様々なトラブルを未然に防げるでしょう。まとめ

親知らずは、萌出条件が良ければ無理に抜く必要はありません。親知らずの生え方が悪く、永久歯へ悪影響を及ぼす可能性が懸念されるケースでは抜くことを推奨されます。

親知らずを抜く場合でも、抜かない場合でも、メリット・デメリットがあります。それぞれをよく理解したうえで、歯科医師に相談して判断しましょう。

親知らずの抜歯を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

親知らずは、萌出条件が良ければ無理に抜く必要はありません。親知らずの生え方が悪く、永久歯へ悪影響を及ぼす可能性が懸念されるケースでは抜くことを推奨されます。

親知らずを抜く場合でも、抜かない場合でも、メリット・デメリットがあります。それぞれをよく理解したうえで、歯科医師に相談して判断しましょう。

親知らずの抜歯を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

顎関節症とは?症状や治療法、予防法を解説!

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

顎関節症とはどのような病気なのでしょうか。顎に痛みがあったり口が開けにくかったりする場合、顎関節症の可能性があります。放置すると悪化して、頭痛やめまいなど全身の不調を招く可能性もあるでしょう。

今回は、顎関節症の症状や原因、治療法などについて解説します。顎関節症が疑われる方や顎関節症にお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

顎関節症とは?

顎関節症とは、顎関節の病気です。顎関節に何らかの異常が生じている状態を顎関節症と呼びます。

顎関節を動かしている組織に異常が生じているため、顎の痛みや機能に制限が生じます。悪化すると、痛みのせいで話しにくくなることもあるでしょう。顎関節症は男性よりも女性に発症することが多いとされています。

顎関節症の症状

顎関節症の症状にはさまざまなものがあり、症状の出方には個人差があります。主な症状は、以下の通りです。

顎が痛くなる

顎の痛みは、顎関節症の代表的な症状のひとつです。何もしていないときに顎関節に痛みや違和感を覚えることもあれば、顎を押したときに痛みが起こることもあります。特に口を開閉するときや食べ物を噛むときに痛みが出やすいです。

悪化すると少し口を動かすだけでも痛み、食事や会話に影響を及ぼす可能性もあります。左右の顎関節が痛むこともあれば、一方の顎関節だけが痛むこともあり、痛みの出方には個人差があります。

口を開閉しにくくなる

顎関節の可動域に制限がかかり、口がスムーズに開閉しにくくなります。痛みによって開けにくくなることもありますが、痛みがなくても「口を開けにくい」「閉じにくい」などの症状が現れることもあります。

人差し指から薬指までの指3本分が縦に口に入らなくなったら可動域に制限がかかっているかもしれません。

口を開閉するときに音がする

顎関節症の場合、口を開閉する際に、顎からカクカクという音が鳴ることがあります。口を大きく開けたときや、硬い食べ物を噛んだときに音が鳴ることが多いです。他人に聞こえるような大きな音ではありませんが、顎は耳に近いので自分では大きめの音に聞こえるかもしれません。

頭痛

頭痛が症状として現れることもあります。顎の筋肉が緊張して血流が阻害されると、頭痛が起こることがあるのです。顎関節症によって生じる頭痛の場合、後頭部が締めつけられるような痛みを感じることが多いでしょう。

めまい・耳の痛み・耳鳴り

顎関節症は、めまい・耳の痛み・耳鳴りなど耳に症状が現れることがあります。これは、顎関節症が耳を通る神経に影響を与えているためです。

耳には人間の平衡感覚を保つために必要な三半規管があり、顎関節症で負担がかかることで平衡感覚のバランスが崩れ、めまいが生じます。めまいによってふらつくだけではなく、気分が悪くなることもあるでしょう。

また、顎関節症によって顎の位置がズレると、耳の気圧をコントロールする筋肉が緊張を起こします。そうすると、耳の気圧を一定に保つことができず、耳の痛みや耳鳴りが起こるようになるのです。

肩や首のこり

顎関節症は顎や耳など近くの体の部位だけではなく、肩や首など全身にも影響を及ぼす可能性があります。顎関節症で顎まわりの筋肉が緊張した状態になると、首や肩の筋肉も緊張しやすくなります。筋肉が緊張して硬くなると、首や肩がこることがあるのです。

顎関節症になる原因

顎関節症になる原因にはさまざまあり、複数の要因が関係していることが多いです。歯科的な原因や日常の習慣などが重なって発生します。ここでは、顎関節症になる主な原因についてみていきましょう。

噛み合わせの悪さ

噛み合わせが悪いと、顎関節に負担がかかりやすくなります。顎関節に負担がかかった状態が続くと、顎関節症を引き起こすリスクが高まります。

歯並びが乱れていたり被せ物が劣化していたりすると噛み合わせが悪くなります。また、歯が抜けたり欠けたりした状態を放置して噛み合わせが悪くなるケースもあるでしょう。

歯ぎしり・食いしばり

歯ぎしりや食いしばりの癖があると、顎関節症になるリスクが高いです。上下の歯を強く擦り合わせたり、食いしばったりすると顎関節に大きな負荷がかかります。

歯ぎしりや食いしばりは無意識のうちに行ってしまうケースが多く、ストレスや緊張、疲労、不安など日常の問題が関係していることが多いです。また、歯並びや噛み合わせの悪さが原因で、歯ぎしりや食いしばりをするケースもあります。

TCH(歯列接触癖)

食べ物を噛むとき以外は、上下の歯が接触していない状態が正常です。

しかし、TCHという上下の歯を接触させる癖があると顎関節に負担がかかるため、顎関節症を引き起こす原因になります。

精神的ストレス

精神的ストレスがあると筋肉の緊張が起こりやすく、顎関節症の発症リスクが高まります。ストレスや不安を抱えていると歯ぎしりや食いしばりを起こしやすいことも関係しています。

生活習慣・癖

顎に負担がかかるような生活習慣や癖によって、顎関節症を引き起こすこともあります。頬杖やうつぶせ寝などの習慣があると、顎関節やその周辺組織に負担がかかり、顎関節症を発症する可能性があるのです。

こうした習慣は無意識のうちに行われることが多いため、自分では気付けていないケースもあるでしょう。

顎関節症は何科を受診すればいいの?

顎関節症の症状がある場合は症状を悪化させないためにも、医療機関を受診する必要があります。顎関節症は歯科的な原因が関係していることが多いため、歯科医院や口腔外科を受診しましょう。口腔外科ではお口の中だけでなく、顎などの口周辺組織の疾患を取り扱う診療科です。

顎関節症が疑われる場合は、レントゲンやCTなどの画像検査も行うことがあります。

顎関節症の治療法

顎関節症は自然に症状が和らぐこともありますが、治療によってより早く症状の改善が期待できます。顎関節症の主な治療法は、以下の通りです。

スプリント療法

スプリント療法は、マウスピースを使用した治療方法です。透明なマウスピースを就寝中に装着して顎関節症の改善を目指します。

マウスピースを装着することによって顎関節に加わる負担を軽減させます。

薬の服用

顎関節症による痛みが強い場合は、痛み止めなどを服用することがあります。内服薬だけではなく、塗り薬や貼り薬などが症状に応じて処方されます。

マッサージ

顎周りの筋肉をマッサージすることで、血行が促進されて顎関節症の症状が和らぐ効果が期待できます。

ただし、マッサージは正しく行わなければなりません。自己流では力加減やマッサージする箇所などを誤り、悪化させる可能性もあるでしょう。マッサージを受けたい場合には、歯科医師に相談してください。

顎関節症を予防するには

顎関節症は突然起こるため、日頃から予防を心がけることが大切です。顎関節症を防ぐために、次のようなことを日頃から心がけましょう。

顎に負担がかかる癖・習慣を改善する

顎関節症は、ふだん何気なく行なっている癖や習慣が原因で発症することがあります。頬杖やうつぶせ寝など顎に負担がかかるような習慣や癖は改善しましょう。

歯ぎしりや食いしばりも顎関節症の原因ですが、無意識のうちに行っていることが多いため自力で改善することは難しいかもしれません。歯ぎしりや食いしばりの癖をご自身で改善できないという方は、歯科医師に相談してください。

ストレスを溜めない

ストレスを感じると体に力が入り、筋緊張が起こって顎関節症を発症するリスクが高まります。そのため、顎関節症を防ぐためには、日頃からストレスを溜めないようにすることが重要です。

噛み合わせを整える

上述のとおり、噛み合わせが悪いと顎関節に負担がかかるため、顎関節症が起こりやすくなります。顎関節症を発症してから噛み合わせを改善するのではなく、顎関節症を発症する前に矯正治療を行なって噛み合わせを整えるとよいでしょう。

まとめ

顎関節症とは、口を開けるときに痛みが生じたり、音が鳴ったりする病気です。顎関節症を発症すると日常生活に支障をきたすこともあるでしょう。

噛み合わせが悪かったり、歯ぎしり・食いしばりなどの癖があったりすると顎関節に負担がかかって顎関節症を発症するリスクが高まります。噛み合わせなど歯科的な原因だけではなく、日常の習慣や癖などが原因で発症することもあります。

顎関節症の症状がある場合には、悪化する前にまずは歯科医院や口腔外科を受診して相談してください。

顎関節症の症状がある方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

詳しく読む →

口腔外科の仕事

木更津きらら歯科では、日本口腔外科学会の認定する口腔外科専門医・認定医が在籍しています。歯・歯ぐき・顎・舌・頬粘膜などのお口に関係する様々な症状について、外科的な診断・治療もおまかせください。

口腔外科の守備範囲は広く、顎関節症・歯根嚢胞・顎 骨腫瘍・歯性上顎洞炎・粘液嚢胞・唾石症・ガマ腫などの診断および治療を行います。とくに親知らずの抜歯については、他院で治療を断られてしまうような難しい症例にも対応可能です。

■「親知らず」の抜歯

「親知らず」の抜歯は、多くの方がご経験があるかもしれませんね。親知らずやその手前の歯がむし歯になっていたり、他の歯に悪影響を与えたり、口腔内を傷つける可能性がある生え方なら抜歯を考えましょう。親知らずがどう生えているのか、レントゲンで確認して判断します。

患者さまの口腔内の状態により、手術の方法も変わってきます。普通の歯を抜くのと同様にすぐ抜くことができる場合もありますが、歯の大部分が骨の中に埋まっていたり、歯と骨が癒着してたり、歯の根の形が複雑だったりすると高度な技術や経験が必要になってきます。

難しいケースでは抜歯の手術に 1~2時間かかる場合もありますが、当院では経験豊富な口腔外科学会専門医認定医により30分程度で手術を終えるケースが多く患者さまのご負担を軽くできます。他院で治療を断られてしまうような難しい症例でもご相談ください。

■顎関節症

顎関節症は、耳の前あたりにある顎関節や顎を動かす筋肉が痛んだり、大きく口を開けられない、口の開け閉めで顎関節に音がするというものです。顎関節症の診断、治療は口腔外科が行います。

マウスピースの装着やストレッチ、タンパク質を咬筋に注射するボツリヌス治療などで改善を期待できるかもしれません。外科的な治療としては、炎症をおさえるために関節内部を洗浄する「関節腔内洗浄療法」や、関節の円板と骨の癒着をはがす「関節鏡手術」などが考えられます。

■歯根嚢胞(しこんのうほう)

歯根嚢胞(しこんのうほう)は膿がたまった袋状のものです。むし歯が進行して歯の神経に感染し、歯の根の先端にまで及ぶと歯の根の周囲に炎症が起こります。それが歯根嚢胞のはじまりです。

初期はほとんど症状がありません。進行してくると、痛んだり、歯肉が腫れてきたり、小さなできもの(歯肉瘻孔)ができるといった症状が起こります。

歯の根っこの治療により治癒することがありますが、よくならない場合や、根っこの治療のために金属の土台をとりのぞくことが難しいときには、嚢胞を摘出する手術を行います。

*歯根端切除術

歯根端切除術は、歯の根の先端の一部分だけを外科的に取り除くことで、歯を保存しながら症状の改善を図る治療法です。一般的には根が一つの歯(前歯、小臼歯)に対して行なわれます。

■顎骨腫瘍(がっこつしゅよう)

顎骨腫瘍は顎の骨にできる腫瘍で、良性、悪性、または歯原性、非歯原性とさまざまな種類があります。発育の遅いものを良性と分類します。悪性と分類される腫瘍は、いわゆる“がん”です。増殖のスピードが速く周囲を破壊していき、別の臓器に転移を起こします。口腔外科では腫瘍の切除と顎骨の再建術を行います。

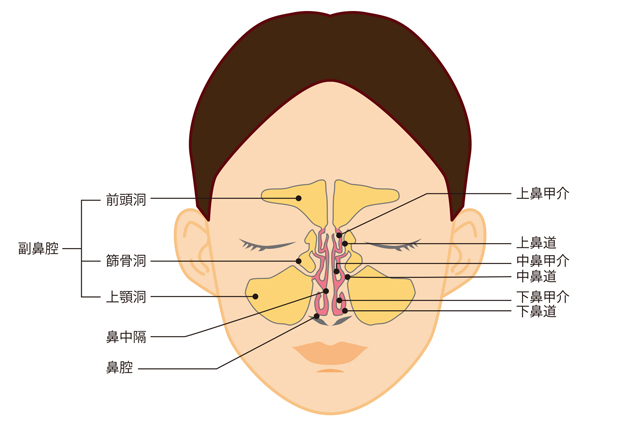

■歯性上顎洞炎(しせいじょうがくどうえん)

上顎洞は鼻のまわり、頬の内側にある空洞のこと。鼻は大きく分けると、空気の通り道となる鼻腔と、鼻腔とつながる空洞である副鼻腔に分けられます。副鼻腔は上顎洞、前頭洞(ぜんとうどう)、篩骨洞(しこつどう)、蝶形骨洞(ちょうけいこつどう)の4つに分かれています。上顎洞は、顎の上にある副鼻腔の一部です。

上顎洞に起こる炎症は、耳鼻科の領域の場合と、歯科の領域の場合があります。歯科用CTなどの精密な検査により、口腔内の原因を診断することが可能になってきました。口腔内に原因がある上顎洞の炎症を、歯性上顎洞炎(しせいじょうがくどうえん)といいます。歯性上顎洞炎の原因としては、むし歯や歯周病による感染、抜歯や根管治療、インプラント治療中に細菌感染をおこす場合などがあります。

■粘液嚢胞(ねんえきのうほう)

お口の中の唾液を分泌する組織が傷ついて、唾液が正常に排出されず、管がつまって風船のようにふくれてしまったものが粘液嚢胞です。噛んでしまったりしてつぶれればつまっていた唾液が排出されしぼんで小さくなりますが、数日でまた大きくなってしまうようなら、外科手術で摘出したほうがよいでしょう。

*ガマ腫

下顎にある唾液腺、舌下腺から分泌される唾液がたまってできる粘液嚢胞をガマ腫といいます。治療法としては、嚢胞を切開して唾液の出口を作る開窓療法、特殊な薬を注入する方法が検討されます。再発を繰り返す場合、舌下腺を含めてガマ腫を摘出しなければならないこともあります。

■唾石症(だせきしょう)

唾石症とは、唾液腺の中や導管の中に石ができる病気です。尿管結石や胆石をイメージしていただくといいかもしれません。唾石症のほとんどは、唾液腺のうち顎の下にある顎下腺に発症します。石のせいで唾液が流れ出ることができず、食事中に顎の下が腫れたり、痛んだりします。

石が小さければ、自然に口の中に排出されるかもしれません。しかし、石が残っていれば症状を繰り返すことが考えられるので、手術で摘出することを検討しなければなりません。

■木更津きらら歯科の口腔外科

お口の中ではこんなにいろんなことが起こるんだとびっくりしますよね。当院では、広くお口の中の疾患に対応いたします。口腔外科の領域は広く、顎や顔面にあらわれる様々な症状が対象となります。歯にまつわる病気のほか、事故による外傷、顎の変形症や唾液腺の疾患、粘膜に関するお悩みも含まれます。広範囲で高度な知識を持つ日本口腔外科学会専門医、認定医が診療にあたります。

岡本 篤志 おかもと あつし

小山 知芳 こやま ともよし

これまでに大学病院含め様々な病院で口腔外科疾患やインプラント治療を中心に診療してまいりました。 治療に際しては、安全で確実性の高い治療法をご提案し、皆様の健康寿命、QOLの向上を目指して参ります。比較的難しいとされるような口腔外科手術、インプラント治療等についても対応可能ですので、お気軽に ご相談下さい。

- 日本口腔外科学会専門医

- 日本口腔科学会認定医

- 日本有病者歯科医療学会認定医

- 歯科医師臨床研修指導医

*特診室

木更津きらら歯科では、衛生面はもとより、プライバシーや安全面に配慮した完全個室のオペ室をご用意しております。ただでさえ身体と心の負担が大きい外科手術。難しい親知らずの抜歯、歯周外科治療なども、いつもの当院で対応いたしますので、患者さまのご負担が少なくてすみます。

*当院医師の所属学会

- 日本口腔外科学会 専門医

- 日本口腔外科学会 認定医

- 日本歯周病学会 認定医

- 日本口腔インプラント学会 専修医

- International Congress of Oral Implantologists(ICOI)

- 日本補綴歯科学会

- 日本歯科審美学会

- 日本スポーツ歯科医学会

- 日本矯正歯科学会 認定医

お口の中の異変に気付いたら、放置しないでご来院ください。むずかしい疾患も、いつものイオンモール木更津の木更津きらら歯科におまかせください。

詳しく読む →

顎関節症

顎関節症は、耳の前あたりにある顎関節や顎を動かす筋肉が痛んだり、大きく口を開けられない、口の開け閉めで顎関節に音がするというものです。顎関節症の診断、治療は口腔外科が行います。

■関節症の症状

顎関節症は顎の関節の周辺で、筋肉が固くなったり、靭帯などが捻挫のような状態になったものや、関節の円盤のずれなどから、痛みを感じたり口を開けられなくなったりします。また口の開け閉めで顎関節に音がする、という症状がでます。

- カクンカクンと音がでる状態

関節内の関節円板というクッションがずれることで「カクンカクン」という音が出ます。 - 大きく口を開けられない状態

関節円板のずれが大きくなると口を大きく開けることができにくくなります。 - 頬やこめかみの筋肉が痛む

下顎を動かす筋肉がうまく働かなくなり、口を開けるときにと頬やこめかみの筋肉が痛む、靭帯などが捻挫に似た状態になって、口を開けようとすると顎関節が痛むということがあります。 - 関節の骨が変形する

関節の骨が変形して顎関節症の症状が起きることがあります。ご高齢の方に多く見られます。

■顎関節症の原因

原因はひとつではなく、いろいろな要素がかみあったときに顎関節症の症状があらわれると言われています。かみ合わせの悪さや、転倒などで顎関節が傷ついているケース、筋肉の持続的な緊張、口を閉じたときに歯をかみしめる癖、食事習慣やマウスピースを加えるスポーツや楽器演奏など、様々な要因が複合的にからみあって、顎関節症の症状を起こすようです。

■音がでるだけなら治療の必要はありません

首をまわしてぽきぽきいうように、顎の関節が音を鳴らす症状がありますが、症状が音だけなら治療の必要はありません。これを解消しようとすると、手術が必要になってしまいます。 顎の関節で音のでる症状は5人に1人くらいの人にあるようです。意外と大勢の方が経験してらっしゃいますね。

■受診のめやす

音がなるだけでしたら心配ないのですが、口を大きく開け閉めしたとき、痛みがあり、その状態が1週間以上続くようなら歯科医院を受診してください。

■顎関節症の治療法

症状により異なりますが、日々の習慣にとりいれて簡単にできることから行います。患者さまにあったマウスピースを作製して毎晩就寝中に装着いただき、顎を正しい位置にもどすという方法もあります。

- 咀嚼筋のマッサージ、ストレッチ

- 咬み合わせの調整

- 何度も再発する

- マウスピース

- 日常のくいしばりを防止

- ボツリヌス治療

ボツリヌス治療は、咬筋肥大による筋肉の緊張をやわらげる治療法です。ボツリヌストキシンから抽出されるタンパク質を、咬筋に注入します。顎が鳴る、口が大きく開かない・顎が痛むといった顎関節症の緩和に効果があります。 - 外科的な治療

外科的な治療としては、炎症をおさえるために関節内部を洗浄する「関節腔内洗浄療法」や関節の円板と骨の癒着をはがす「関節鏡手術」などが考えられます。

顎関節症は歯ぎしりや歯の食いしばりなどの生活習慣が引き起こしていることも多いのです。患者さまご自身でのセルフケアについてもお教えいたします。

詳しく読む →

口腔がん

お口の中にも、がんができることをご存じですか?口の中の粘膜にできるがんを「口腔がん」と言います。舌や歯ぐき、頬の内側の粘膜ががんになることがあるんです。

お口の中のがんの発生頻度は、がん全体のなかでは1~3%程度で、決して「よくある」ということではありません。しかも初期のうちに治療すれば、5年生存率は90%以上という報告もされています。しかし、あまり知られていないため、発見が遅れると舌やあごの骨を切除しなければならなくなったり、死にいたることもあるのです。

■口腔がんの自覚症状

痛みやしこりが感じられるようになったらすでに進行しているかもしれません。舌や歯ぐきが盛り上がって変形していたり、しこりのようなものを感じたら要注意です。なかなかなおらない口内炎もちょっと心配ですね。

■口腔がんの原因

口口腔がんは、早期に発見できれば「なおる」、とも言われています。対策は簡単です。歯科医院の定期検診に来ていただければいいのです。行政が行っている検診もありますので、活用してください。

■口腔がんのセルフチェック

お口の中の異変は、自分の目で見て気づくことができます。40代以上のかたは、月に1回、お口の中もセルフチェックをしましょう。

健康なお口の中の粘膜はピンク色ですが、前がん病変という粘膜の病気にかかると白く斑な部分ができたり、赤かったり黒かったりする部分ができたりします。ほおっておくと、「がん」にまで進行する可能性の高い病変です。そうなる前に、からだがサインをだしていたら、見逃さないようにしましょう。

チェックポイント

- なかなか治らない口内炎がある。2週間以上よくならなかったら要注意。

- 口の中の傷がなかなか治らない。

- 歯がぐらついたり、浮く感じがする

- 入れ歯が合わなくなり痛みや腫れがある

- しこりや腫れ、できものがある

- 出血がある

お口は食べ物をすりつぶし栄養をとりいれ、外からはいってくるものからからだを守ってくれる、大事な機関です。歯科クリニックは、むし歯だけでなくお口の中の異変全般を診療します。これは何科にいったらいいの? と悩まず、お口の中の異常に気づいたら歯科クリニックに足を運んでください。。

詳しく読む →

親知らずについて知る

親知らずは抜いたほうがいいのでしょうか? 親知らずは、歯の生え変わる時期から遅れて生えてくるために、いろいろな弊害があります。

■親知らずとは

親知らずとは、前歯から数えて8番目の奥歯のことを言います。正式には第三大臼歯と呼ばれ、智歯(ちし)とも言います。

親知らずが顎の骨の中で形ができてくるのは、10歳のころ。お口の中に生えてくるのが20歳頃です。お子さんの最初の永久歯が生えてくるのが6歳頃、15歳くらいで多くの場合すべて永久歯に生え変わることを考えると、親知らずは生えてくるのがとても遅いのです。そのせいで、生えてくる場所がなく傾斜したり歯肉の中に埋まったままになったりします。

長い人の歴史で考えれば、食生活の変化により、現代人の口の中が小さくなっていることが原因なのかもしれません。

■親知らずは抜いたほうがいいの?

まっすぐ生えていて、上下がきちんと嚙みあっているのなら抜く必要はありません。他の歯に悪影響を与えたり、口腔内を傷つける可能性がある生え方なら抜いたほうがいいかもしれません。親知らずがどう生えているのか、レントゲンで確認して判断します。抜いたほうがいいケースとして、こんなことが考えられます。

◇智歯周囲炎を起こしている

親知らずは最奥にあるため、歯ブラシが届きにくく、むし歯や歯周病にかかりやすいのです。同じ理由から、治療してもまた再発することが考えられます。しかも手前の歯にまでむし歯や歯周病が広がるリスクが大きいのです。

◇むし歯や歯周病が他の歯にも悪影響を与える可能性がある

親知らずの周囲の歯ぐきが、唾液中の細菌に感染して炎症を起こすことを智歯周囲炎と言います。歯ぐきが腫れ痛みがあります。1週間くらいでいったん症状が落ち着いても、疲れなどでからだの免疫機能の力が弱まったり、歯みがきが行き届かず細菌が増えてくるとまた腫れてきます。炎症が広がると、顎の骨や筋肉の中にも膿がたまり、喉のあたりまで強い痛みを感じたり、口が開かなくなるほど腫れる場合もあります。このような症状が起きたら抜歯を検討するべきです。

◇歯並びに悪い影響を与える

親知らずが傾斜したり横向きに生えていると、手前の歯を押して歯並びに悪い影響をおよぼすことがあります。手前の歯の根っこが弱ってしまうこともあります。歯みがきの難しさは言うまでもありません。うまくケアできなかったらむし歯や歯周病の原因となってしまいます。

◇お口の中を傷つける可能性がある

上下のどちらかの親知らずだけが生えていると、歯は噛みあう相方がなく余白に伸びていきます。噛みあう歯がない状態で不必要に伸びた歯は、お口の中を傷つける可能性があるのです。むし歯や歯周病、炎症がなくても、抜歯を検討したほうがいいケースです。

◇腫瘍や嚢胞の原因になっている

親知らずは含歯性嚢胞(がんしせいのうほう)といった嚢胞や腫瘍の原因になることがあります。嚢胞とは、分泌物が袋状に溜る病気の状態で、痛みはないのですが、骨を溶かしてゆっくりと大きくなり続けます。良性腫瘍の1種ですので、このような場合は抜歯をすることになります。

木更津きらら歯科では経験豊富な口腔外科学会認定医が所属しており、オペ室も完備しております。外科的な手術が必要な症例でも安心してご相談ください。

詳しく読む →

歯冠長延長術(クラウンレングスニング)

歯冠長延長術(クラウンレングスニング)は、歯ぐきの見える分量が多すぎる場合に、本来の歯の大きさが露出できるように歯肉や歯槽骨を削る外科手術です。

■ガミースマイル(gummy smile)

ガミースマイル(gummy smile)のガミーは、歯ぐきや歯肉を意味する「gum」という言葉からきています。チューインガムのgumとは別の言葉です。口をあけたときに、歯ぐきが見えている分量が多すぎる(歯が小さすぎる)という症状です。それも個性であり魅力に変えている人もいますが、本来見えているはずの歯が歯ぐきで隠れてしまっていることに、バランスの悪さを感じ、コンプレックスとなってしまう場合もあります。

■ガミースマイルの原因

歯ぐきが大きく見えてしまうガミースマイルの原因は、大きく分けて3つあります。

- 唇の位置が上すぎる

- 歯の位置が下すぎる

- 歯の長さが小さすぎたり短すぎたりする

原因によって治療も変わります。唇の位置が上すぎる場合には上唇の粘膜を切除し縫い合わせる上唇粘膜切除(LIP)を、歯の位置が下すぎる場合には歯科矯正と組み合わせた治療を、歯の長さが小さすぎたり短すぎたりする場合は歯肉や歯槽骨を削る歯冠長延長術(クラウンレングスニング)が適しています、

こちらの患者さまは、歯が短く見た目が気になるとお悩みで来院されました。歯冠長延長術が適する症例です。

■歯冠長延長術(クラウンレングスニング)

ガミースマイルが軽度から中程度の場合、歯冠長延長術で症状が改善されることが多いです。治療期間が短くてすみ、後戻りがしにくいため、症状によりセラミック矯正や上唇粘膜切除術と併用する選択も可能になります。

*メリット

- 治療期間が短い

- 後戻りしにくい

*デメリット

- ダウンタイムがある(処置後に痛みや腫れが起こる可能性があり服薬の準備があります)

歯並びを整える審美的な意味で選択されることが多いですが、むし歯や歯周病治療で、歯の根元を露出させ治療につなげることにより抜歯を避ける手段として検討することもあります。

■木更津きらら歯科の口腔外科

当院は広範囲で高度な知識を持つ日本口腔外科学会認定医が所属し、完全個室のオぺ室を完備しています。歯の治療に関する手術だけでなく、顎、唾液腺にかかわる疾患などの外科的な内容や、外傷や怪我による審美的な治療、歯冠長延長術や上唇粘膜切除術といったお口の中の粘膜に関するお悩みなど、難易度の高い外科手術に広範囲に対応します。

これは何科に相談したらいいのかな? とお口のお悩みに迷うことがありましたらぜひご相談ください。

詳しく読む →

歯科におけるボツリヌス治療

歯科におけるボツリヌス治療をご紹介します。歯ぎしりや食いしばり、顎関節症も歯科の診療範囲です。木更津きらら歯科では、症状によりマウスピースにより歯を守る方法、炎症を抑えたり関節の円板と骨の癒着をはがす外科手術、筋肉をゆるめるボツリヌス療法をご提案いたします。

■咬筋(こうきん)肥大とは

眠っているとき、ご家族に歯ぎしりを指摘されたことはありませんか。歯ぎしりが長く続くと、咬筋というエラの周りの筋肉が必要以上に強くなってしまいます。咬筋は食事をするときに使う大切な筋肉ですが、不必要に強くなってしまった咬筋は、お口の中のトラブルの原因になります。これを咬筋肥大といいます。

咬筋の強さは他の人と比較ができないため自覚症状がない方がとても多いのです。歯科の診療では口腔内の状態で客観的にお伝えすることができます。

■咬筋肥大によるお口のトラブル

歯ぎしりは、歯の摩耗、歯の動揺を招き、長期間続くと歯が欠けたり、顎の骨や歯茎の痛みにもつながります。またマウスピースも損なってしまいます。

顎の関節に痛みを感じ、口を開けられなくなったりする顎関節症の症状も、歯ぎしりや歯の食いしばりなどの生活習慣が引き起こしていることが多くあります。顎の関節の周りの筋肉が固くなったり、関節を構成する靭帯などが正常でない形に力がかかって傷ついていたり、関節の円盤がずれてしまったりしている症状です。

■ボツリヌス治療

ボツリヌス治療は、ボツリヌストキシンから抽出されるタンパク質を、咬筋に注入する治療法です。アセチルコリンという神経伝達物質の分泌を抑え、咬筋肥大による筋肉の緊張をやわらげます。日本では、1966年に眼瞼痙攣、2000年に片側顔面痙攣への治療が厚生局の承認を受けています。

しわをとり、エラの筋肉の緊張を和らげて「小顔効果」を期待する美容のための施術でもよく知られるようになりました。

■歯科におけるボツリヌス治療が効果をあげるケース

ボツリヌス治療で咬筋の緊張を緩めることによって、こんな効果が期待できます。

- 顎関節症の緩和(顎が鳴る、口が大きく開かない・顎が痛む)

- 就寝中の歯ぎしりの緩和

- 歯ぎしりによる歯の摩耗(すり減る)抑制

- 咬合圧による離脱・破損防止

- 食いしばりの緩和

- 食いしばりで起こる肩こり、頭痛などの改善

- その他 ガミースマイル改善、頭痛などの改善

■ボツリヌス治療Q&A

*治療時間について

15分程度で終了します(表面麻酔をする場合は、40分程度)。

*施術してから回復するまでの期間

すぐに日常生活に戻ることができます。

*治療時間について

15分程度で終了します(表面麻酔をする場合は、40分程度)。

*副作用

治療後数日は重たい感覚が残る場合があります。。

*効果の持続について

持続効果はおよそ3~6カ月です。

※持続効果には個人差があります。

*保険適用について

保険適用外です。

歯ぎしり、食いしばり、噛みしめといった生活習慣は、健やかな歯を損なってしまうのです。またせっかく美しいセラミック素材を使った治療をしても、欠けたり痛んだりしてしまいます。木更津きらら歯科では、患者さまの将来の健康を見据えて、お口の健康を守るお手伝いをしたいと考えています。

詳しく読む →

親知らずは抜いたほうがいいのか? 当院ならむずかしい外科手術も安心です

赤ちゃんに初めて歯が生えて来たら・・・。小さな子供の乳歯が抜けて、新しい歯が生えてきたら・・・。親御さんは子供の成長を知ってとてもうれしく思うことでしょう。

ですが、10代後半にもなれば、親が子どもの口の中を確認することもなくなりますね。そんな時期に生えてくる歯があります。

誰でも悩んだことのある「親知らず」。10代後半から20代前半に生えてくるため、親に知られず生えてくる歯=親知らずと呼ばれているそうです。

親知らずは抜いたほうがよいのか?

親知らずはすべて抜くべきというものではありません。

上下にそろって適正に生えてくるのであれば、抜く必要はありません。また完全に顎の骨の中に埋まっていて、他の歯に影響を及ぼさなければ無理に抜く必要はありません。

親知らずを抜いたほうがいい場合

親知らずやその隣の手前の歯もむし歯になってしまったら、抜いたほうがいいことが多いです。治療器具が届きにくく、メインテナンスが困難で、手前の歯にも悪い影響を及ぼすことが考えられるのです。

また不潔になりやすく、炎症の原因になったり膿の袋ができてしまった場合も抜いたほうがいいでしょう。

親知らずの抜歯は外科手術です。

難しいケースでは抜歯の手術に 1~2時間かかる場合もありますが、当院では経験豊富な口腔外科学会認定医により30分程度で手術を終えるケースが多く患者さまのご負担を軽くできます。

プライバシーや安全面に配慮した完全個室のオペ室

外科手術の様子

日本口腔外科学会 認定医 岡本 篤志

いかがでしょうか。

木更津きらら歯科なら、時間のかかる手術でも安心して地元の歯科で受けることができます。

どうぞご安心のうえ、ご相談ください。

詳しく読む →

カテゴリ一覧

新着一覧

- 26/01/25

- 口内炎治療は木更津きらら歯科へ

- 26/01/22

- 大人の歯の矯正治療は何年かかる?メリットや長引くケースも

- 26/01/15

- 歯並びが悪いと顎関節症になる?その関係と改善方法

- 26/01/08

- 歯科衛生士の仕事は大変?リアルな苦労とやりがいを知ろう

- 26/01/01

- 謹賀新年

- 25/12/29

- 医療費節約の視点から歯科定期検診を考えてみよう

- 25/12/25

- 口臭にはどのような種類がある?チェック方法と予防法も

- 25/12/23

- 親知らずが痛い! 症例:顎骨嚢胞(がっこつのうほう)

- 25/12/18

- マウスピース矯正中に口内炎ができたらどうしたらいい?原因と対処法

- 25/12/11

- 床矯正って痛いの?痛みの原因と対処法を紹介

- 25/12/04

- ワイヤー矯正後の後戻りを防ぐ!リテーナーの種類や装着期間

- 25/12/03

- 歯周病の進行と治療

- 25/12/03

- 歯周病の原因と予防

- 25/11/27

- 子どもの受け口を放っておくリスクとは?治療法や予防法も

- 25/11/20

- マウスピース矯正後の後戻りを防ぐ!リテーナーの重要性と装着ルール

- 25/11/13

- 入れ歯のお手入れ方法と注意点!長く使うために知っておくべきこと

- 25/11/06

- 矯正治療で歯を削る理由とは?メリット・デメリットも解説!

- 25/10/31

- 歯科における検査の重要性

- 25/10/30

- インビザライン・ファーストの費用相場と内訳!負担を軽減する方法も

- 25/10/28

- 歯の根っこに膿の袋ができています! 症例:歯根嚢胞(しこんのうほう)