木更津きらら歯科ブログ

「お口のコンサルタント(当院の歯科医師)」による、生涯安心して健康な歯で暮らしていくためのマメ知識をご紹介いたします。

いつまでも健康な口腔内|いつまでも健康な体

菌活で家族の健康を守りましょう!

生物は体内や表皮にたくさんの菌が共生しています。この菌の「菌質」が良いと健康に、悪いと不健康になってしまうんです。 お口の衛生と健康を悪玉菌から守ることが、全身の健康を守ることにつながります。

歯周病との戦い

歯医者は患者さまの全身の健康のために戦います。それはすなわち、歯周病との戦いです。歯周病は、歯周病菌が引き起こす「菌感染症」です。心筋梗塞や脳梗塞、糖尿病のリスクを高める深刻な病気なんです。

健康を悪玉菌から守るには?

体内の菌質を改善する方法はとてもシンプル。質の良い菌、善玉菌をとりいれればいいんです。

母乳・口腔由来の乳酸菌、「L,ロイテリ菌」

よい菌の代表が、乳酸菌なのですが、乳酸菌は多くの場合、人に必要な常在菌まで抑制してしまいます。ここで母乳・口腔由来の乳酸菌、「L,ロイテリ菌」の登場です!

「L,ロイテリ菌」はほとんどの哺乳類で確認され、母体から赤ちゃんに受け継がれて来た自然な乳酸菌。お口から大腸まで、ヒトの全ての消化管に定着できることが確認されています。

トローチタイプの乳酸菌

木更津きらら歯科でおすすめしているのが、舌のうえで転がすトローチタイプの乳酸菌。スウェーデンのバイオガイア社「L.ロイテリ菌プロデンティス株」です。

Bio Gaia プロデンティス30錠

3,300円 (税込) ※1錠108円

お口の中の口腔内細菌の「菌質」を天然プロバイオティクスで改善し、むし歯や歯周病だけではなく、心疾患や生活習慣病(糖尿病・高血圧等)の予防にも。口腔内の細菌をよくすることで、歯石や歯垢、口臭改善にも役立ちます。

Bio Gaia プロデンティス30錠は当院でお取り扱いしています。こんなやり方で、お口の中の菌質を整え、歯周病予防につなげることができるんですよ。バイオガイアで菌活をし、家族の健康を守りましょう!

詳しく読む →

感染症の水際対策

今日は、お口のケアによるウイルス感染の水際対策のおさらいです。写真は天王寺動物園のカバくん。お口のケアつながり。

お口の中とからだの関係

お口の中の状態は、感染症や免疫の機能と大きな関係があります。

- お口の中が汚れているとウイルス感染のリスクが高くなります。

お口の中では、細菌が持っている「タンパク質分解酵素」がウイルス感染を促進してしまいます。特に歯周病菌は大問題。ふだんの歯みがきとともに、歯科検診でお口の中のおそうじをすることも大切です。

- お口の中が清潔だと、免疫が力を発揮します。

全身の免疫に重要な役割を果たしているのが、腸内細菌のバランス。腸の細菌のバランスを乱してしまうのが、お口の中の細菌です。食事とともに腸に到達してしまうんです。腸内細菌のバランスが崩れると、感染症にかかりやすくなったり、さまざまな全身疾患が発症しやすくなることが知られています。

- 歯周病に注意

歯周病はとても危険です。歯周病の細菌は食事のたびに腸に運ばれることになり、全身の免疫力が低下する可能性があります。

- お口の中の状態と肺炎のリスクの関係

食べ物や唾液が気道にはいってしまう誤嚥(ごえん)。お口の中の細菌も肺にまではいってしまいます。誤嚥の可能性があるご高齢者は、お口の中を清潔にしておくことも大切です。

- 味覚障害

新型コロナウイルスの症状として知られる味覚障害。舌の上に多くある、味を感じ取る味蕾(みらい)細胞がウイルスによって破壊されるためのようです。お口は、体内への入り口として他の器官より先に感染すると推測されています。

ウイルス感染の予防に口腔衛生管理がかかせないことは、すでに様々な論文が発表されています。手洗いだけでなく、お口の中の清潔もお忘れなく。歯科の定期検診も活用してください!

詳しく読む →

本日丑の日

土用の丑の日うなぎの日

食すれば夏負けすることなし

平賀源内

2020年の土用の丑の日は7月21日(火)、8月2日(日)。鰻が食べたくなりますね! 鰻は栄養価が高く、夏バテ防止にはぴったりなんです。

鰻の栄養素

鰻はこんなに栄養が豊富なんです。

- ビタミンA・・・細胞の老化を防止する働きがあります。免疫機能の低下に繋がる働きを抑えてもくれます。

- カルシウム・・・骨や歯を丈夫にしてくれます。

- ビタミンB1、B2・・・疲労回復や成長を助けるビタミンです。

- DHA(ドコサヘキサエン酸)・・・脳の働きをよくします。

- EPA(エイコサペンタエン酸)・・・血管の病気を予防します。

夏の疲れがたまってきた頃に、鰻を食べるのは理にかなっていることなんです。

土用の丑の日とは?

ところで”土用の丑の日”とはなんなのか? 毎年、検索して調べても忘れてしまうのであらためて・・・。

土用

丑は「子・丑・寅・・・」の丑(うし)。十二支です。昔の暦では、十二月を干支で呼んでいました。のちには年や日、時間、方角にもあてはめるようになりました。ここでは日にちを表しています。

丑の日

立夏・立秋・立冬・立春の日の、直前の約18日間を指す言葉。季節の変わり目の期間です。

土用の丑の日

ということは、夏だけでなく、立秋や立冬、立春の前にも土用の丑の日はあるわけなんです。

土用の丑の日は年に何度もめぐってくるのに、なぜ夏だけ鰻を食べようということになったんでしょうか。

日本最古のキャッチコピー

江戸時代の蘭学者、平賀源内が、鰻やの宣伝のために考えたキャッチコピーから来るのだとか。なぜ丑なのかはわかりません。土用の子(ね)の日とか土用の寅(とら)の日でもよかったんじゃ!?

夏に鰻を食べる合理性

ところが、広告コピーにのせられた! っていう話でもないんです。季節の変わり目で疲れてきたからだに、栄養価の高い鰻を食べるのはとても合理的なんですね。平賀源内先生、さすがです!

少し、心もからだも疲れてきているのではありませんか。江戸の町の人々にちょっぴり思いを馳せながら、美味しいものを食べて気分もリフレッシュしませんか。

詳しく読む →

感染症予防の強い味方「唾液」のお話です。

梅仕事の季節です。スーパーの店頭には青梅が並んでいますね。梅干しや梅シロップ、梅ジャムに梅肉エキス。毎年自家製を楽しむ方、今年は挑戦していようとお考えの方もいらっしゃるのでは。酸っぱい梅干しを想像しただけで、口の中につばがわいてきませんか。今日は唾液のお話です。

唾液の抗菌作用

唾液には様々な効能がありますが、そのなかでも抗菌作用は特別に強いのです。唾液に含まれる「IgA(免疫グロブリンA)」という抗体の一種は、様々な異物を取り込む口腔内において、バリア機能の中心的な役割を担っています。この「IgA」、感染症予防効果はとても大きいのです。IgAの値が低い人は、かぜやインフルエンザにもかかりやすいということが明らかになっているんです。

バリア機能の高い唾液

唾液の抗菌作用は、新型コロナウイルスに対しても、有効だということが十分に考えられるんですね。新型コロナウイルスの味覚障害の症状は、味覚を感知する器官にウイルスが取り付きやすいことを表しています。バリア機能の高い唾液がふんだんに分泌されていれば、ウイルスの力を弱め、感染を防ぐことにつながる可能性が高いんです。唾液がさまざまな機能を持ち、体を守ってくれていることは明らかになっています。

よく噛むことで、唾液の力を発揮させましょう。酸っぱい梅干しも効果があるかもしれませんよ!

詳しく読む →

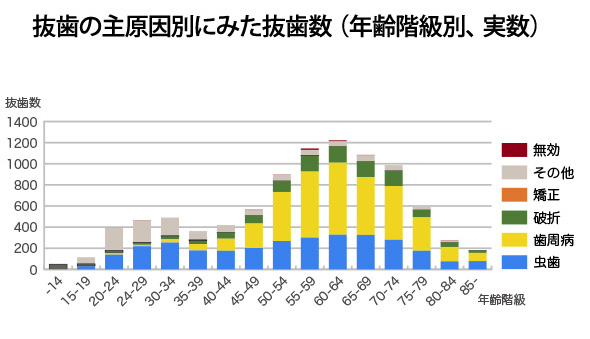

えっ、この歯、抜かなくちゃいけないんですか⁉️

抜歯ってショックですよね。患者さんもショックを受けられますが、歯科医師も「抜歯するしかないのか・・・」と非常に残念に感じています。歯科医院ではできるだけ抜歯はしないように治療を進めますが、後悔先に立たず、ということになってしまうケースも、残念ながら、あるんです。

歯を失う理由。虫歯や歯周病がほとんどです。

神経をとらなければならなかった歯、根っこに悪いところが残っている歯を、抜かなければならなくなることが多いのです。しかも、奥歯から失われていく傾向があります。奥歯を失うと、噛みあわせが悪くなり、他の歯にも悪い影響をおよぼしていきます・・・

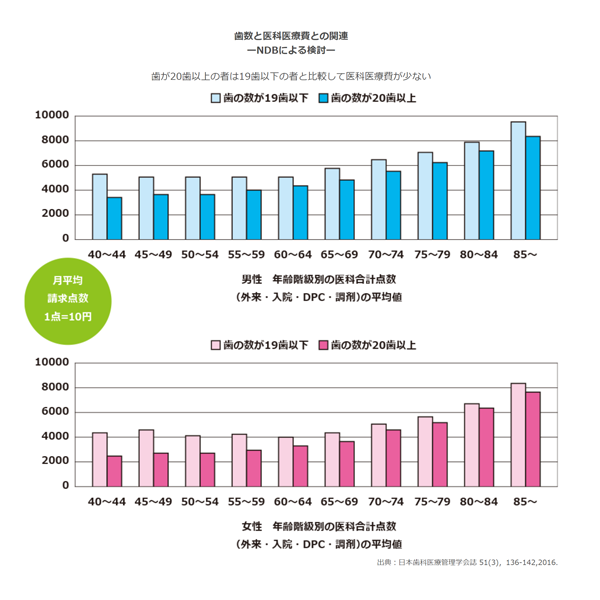

歯が多く残っている人は、医療費も少ない

一方、歯が多く残っている人は、歯を失った人に比べて医療費もかからないんですよ。歯の数が少ない人は全身の健康状態がよくないこと、特に循環器疾患や認知症が多いという研究結果が多数報告されています。 また歯を失う原因の第1位である歯周病が、糖尿病など生活習慣病を悪化させることもわかってきています。

年をとってからの話ではない

歯を健康に保つことが、生活習慣病などによる医療費の負担軽減に役立つのです。それも、80代の方より40代の方のほうが、歯がある人と少ない人の医療費の差が大きいのです。

歯を失うことが全身の健康を損ない、医療費の負担も多くなる。年をとってからの話では、ありません! 若い時期からの定期検診で、歯を大切にしていきましょうね!

詳しく読む →

世界初ヒト歯周病の歯茎で脳内老人斑成分が産生されていることが判明. 〜歯周病によるアルツハイマー型認知症への関与解明の新展開〜

認知症の原因として70%を占めるアルツハイマー病。脳の神経細胞が減少したり、脳全体が委縮したり、脳の神経が糸くずがもつれるような変化を起こしたりします。脳に「老人斑」というシミが広がるのも特徴です。この老人斑が、歯周病原因菌から作られるということが明らかになったのです!

ヒト歯周病の歯茎からアルツハイマー型認知症の脳内老人斑成分が産生

「ヒト歯周病の歯茎からアルツハイマー型認知症の脳内老人斑成分が産生されることに大変驚きました。アルツハイマー型認知症の予防に口腔ケアはとても重要です。」

2019年11月14日、この研究結果を発表した九州大学でも、非常な驚きをもって伝えられています。

九州大学 研究成果

■世界初ヒト歯周病の歯茎で脳内老人斑成分が産生されていることが判明

〜歯周病によるアルツハイマー型認知症への関与解明の新展開〜

認知症の最新情報

認知症という言葉は2004年に登場しました。ほんの15年ほど前のことです。ある福祉関係者は、「認知症について本を書けば、いまなら何を書いても売れるわよ」と言います。これは、困っている人をビジネスに利用しようということではありません。それだけ、この病気について、情報が求められているということなのです。

歯科医療と全身の病気

歯科医療は、認知症をはじめとする脳や全身の病気と大きく関係しています。近年、新しい研究成果が各国で続々と報告されています。正しい歯みがきや歯科定期検診で、重大な病気を予防できたり、症状の軽いうちに改善できることがたくさんあるのです。

痛くないから、忙しいから、面倒だから・・・ という理由で、歯のメインテナンスを軽く考えず、歯科定期検診の習慣をとりいれていただきたいと思います!.!

詳しく読む →

あなたの歯は、いつまで持ちこたえてくれますか?

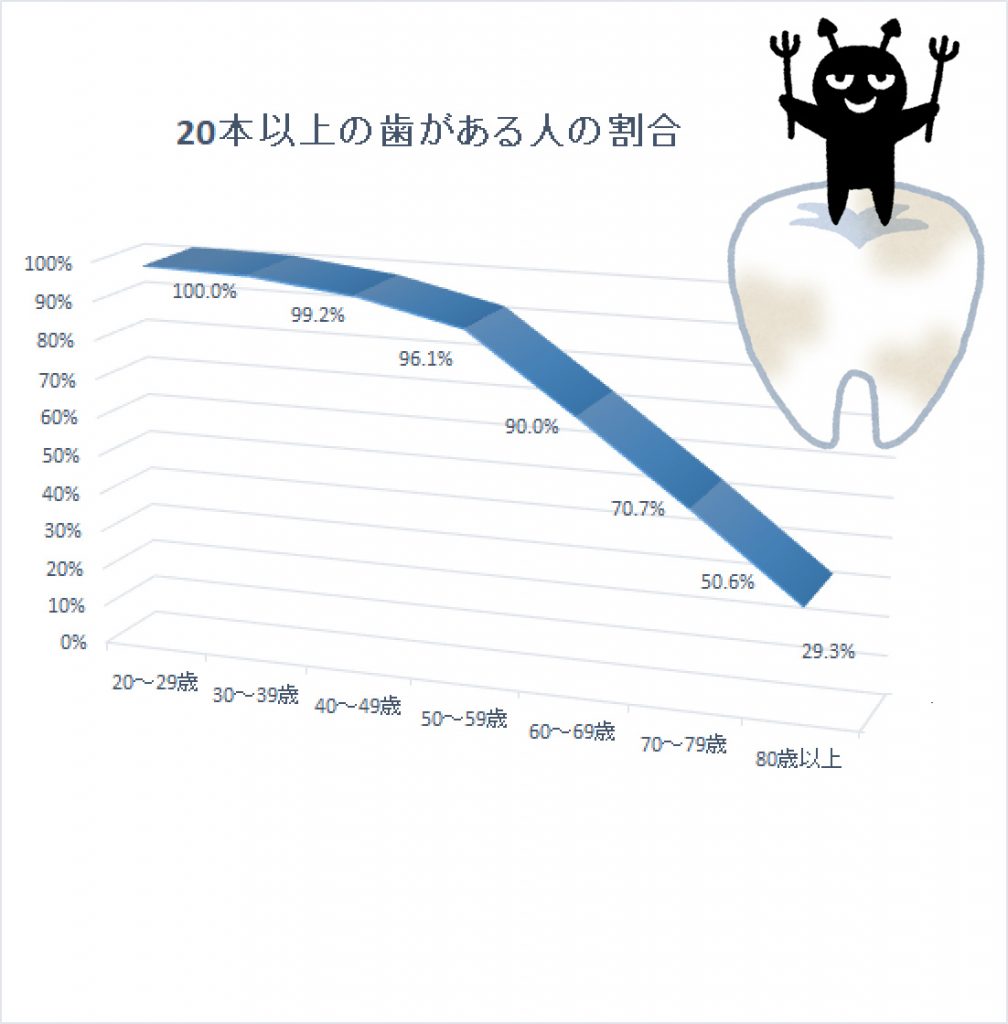

あなたはいつまで美味しく食事を楽しみたいですか? 20本の歯が残っていれば、美味しく食事をとることができると言われています。

20本あれば・・・

人間の歯は、親知らずをのぞいて永久歯が28本です。年を取るにつれて、いろいろな理由で歯の本数は減っていくことが多いです。それでも、20本の歯が残っていれば、美味しく食事をとることができると言われています。あなたの歯は、何歳まで20本残っているでしょうか・・・?.

食事を楽しめる60歳、楽しめない60歳

こちらは年代別の、20本の歯が残っている人の割合。60歳をすぎると、3割の人が、食事をおいしくいただくことができなくなり、入れ歯やブリッジなどの不便な人工歯に頼らなくてはいけなくなっているのです。

60歳は遠い未来じゃない

歯を失う原因のトップは歯周病。

歯周病は30代後半から、急激に増えていくんですよ!

年をとっても、美味しいものを味わって食べたいですよね! そのためには、日ごろのお手入れが大切です。正しい歯みがきと、歯科定期検診をぜひ習慣にしてください! 木更津きらら歯科は皆様のお口の健康をいつでも応援しています!!

詳しく読む →

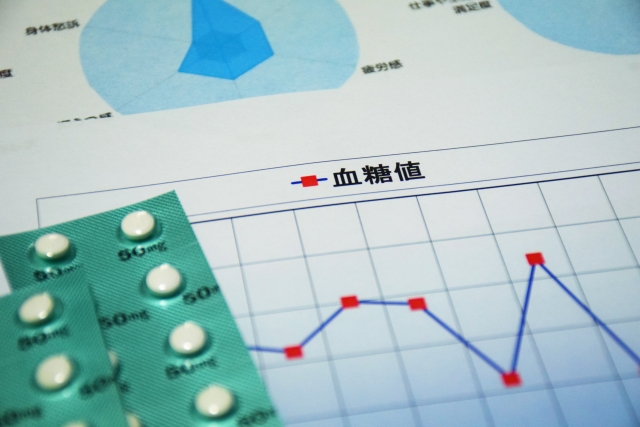

歯みがきは、糖尿病の治療です

歯みがきは、糖尿病の治療なのです。いったい、どういうことなのでしょうか?

糖尿病ってどんな病気?

糖尿病は、からだを動かすエネルギーとなるはずの糖分が、エネルギーにならない病気です。

糖分は、インスリンという物質を鍵として細胞にとりこまれ、エネルギーとなります。この鍵となるインスリンが足りなかったり、うまく働いてくれないと、高血糖になり、糖尿病と診断されます。

血糖コントロールの測定のめやすとなるHbA1c(ヘモグロビン・エーワンシー)が8.4%を超えた状態をほっておくと、両足のしびれや足の感覚の麻痺からはじまり、視力の低下、失明、腎不全とからだの機能が損なわれていくのです。

初期の糖尿病は自覚症状がない

ですから、糖尿病ははやいうちに気づいて食事療法や運動療法、インスリンの注射、投薬といった治療を開始することが非常に大切なんです。

歯みがきで血糖コントロールが改善される

歯周病の治療をすると、血糖がうまくコントロールされるようになってくるという報告が多くされています。HbA1c値が非常に高かった方が、歯みがきだけで基準値以内に改善されたという報告もあるほどなんです。

どうして歯みがきが糖尿病の治療になるの?

歯周ポケットにたまった炎症に関連する物質が血流にのるとインスリンを効きにくくします。逆に、歯周病のある方が、歯肉の炎症をコントロールできれば、血糖コントロールも改善できるのです。

歯周病の治療は、細菌の温床となるプラークをしっかりとりのぞくことです。それは患者さんご自身の歯みがきでできることなのです。歯科医院で歯石をとりのぞくスケーリングも行いましょう。

歯周病や歯周病予防のための歯みがき・定期検診が、糖尿病の治療にもつながるんですね。

現代の歯科医療は、このように全身の健康に大きく関わっています。ぜひ、おぼえておいてくださいね!

詳しく読む →

皮膚の病気とお口の健康

むし歯や歯周病は、皮膚の病気と大きな関係があります。お口の中の細菌が作るたんぱく質が、皮膚に炎症を起こすことが分かってきたのです。今日は皮膚の病気とお口の健康についてお話ししますね。

歯周病が皮膚に悪いわけ

歯周病のような、細菌感染がずっと続いている状態は、皮膚に悪い影響をおよぼします。

掌蹠膿疱症(しょうせきのうほうしょう)

掌蹠膿疱症(しょうせきのうほうしょう)という病気もそのひとつです。

手のひらや足の裏に、小さな水ぶくれのような湿疹がぽつぽつと現れます。水虫に勘違いされるような症状です。皮膚や爪がかさぶたのように盛り上がりひび割れて、痛みを伴うこともあり、きちんと治療しないと何度も繰り返すことが特徴です。胸の骨が痛くなる関節炎を伴うこともあります。水虫のように、感染はいたしません。

掌蹠膿疱症の原因となるのは・・・

- 歯周病をはじめとする感染症。細菌感染が皮膚に影響をおよぼしています。

- 金属アレルギー。銀歯をセラミック、ジルコニア、CRなどの歯に代えると症状がおさまる場合があります。当院でも、皮膚科で金属アレルギーの指摘を受けた患者さまを治療させていただいたことがあります。

- 喫煙。ニコチン受容体が汗腺に現れ、皮膚が反応しているのではないかという研究結果が報告されています。

原因を除去することで症状がよくなることも多いのです。歯科でできることがたくさんありますね。

生物学製剤トレムフィア

掌蹠膿疱症の治療は、お薬での治療方法が適している場合もあります。新しい注射薬が掌蹠膿疱症で保険承認されました。トレムフィアという生物学製剤です。2018年11月というごく最近のニュースです。

最新の正確な情報をみきわめる

ネットでは様々な医療情報があふれていますが、最新の正確な情報をみきわめることも大切です。困ったことがあったら、自己判断せずに早めに受診することをおすすめします‼️

もちろん、お口の健康を清潔に保つことが一番なのはおわかりいただけますね‼️ 3カ月に1度の定期検診に、ぜひご来院くださいね

詳しく読む →

歯周病のせいで他の病気も多発!? ぜひ定期検診を

この情報をみなさまにお伝えすること・・・ 令和の歯科医の重大なミッションのひとつといっても過言ではありません。それでは、この投稿を読んでくださっている方だけにお教えしましょう。

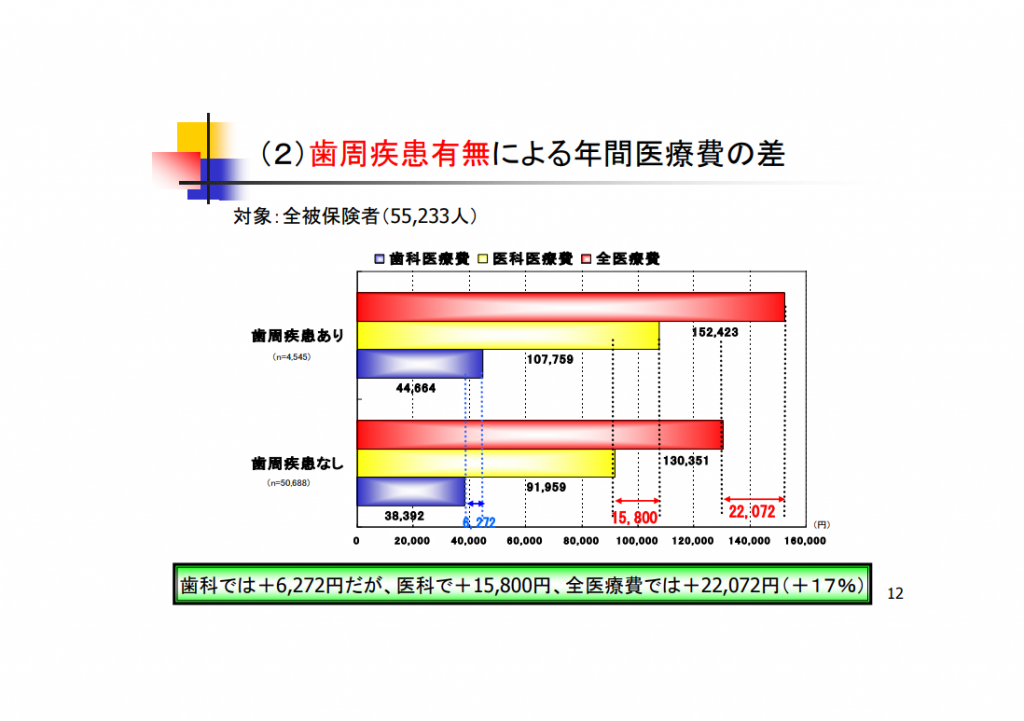

歯周病と歯周病でない人の医療費の違い

なんと、歯周病の人は、歯周病のない人より、年間で22,000円も多く医療費がかかっているのです!

自動車部品の世界的企業、デンソーが、自社の健康保険組合に加入している保険者の方々55,000人を対象とした調査結果です。

データは元デンソー健康保険組合 常務理事の赤塚俊昭さんが発表されている資料からお借りしました。

歯周病と全身の疾患の関係

歯周病は全身の疾患に深い関係があるのです。脳、血管、関節に生殖器官まで置かされてしまうのです。なんと恐ろしいことでしょう・・・!

- 脳血管障害・認知症

歯周病の人は、脳梗塞になるリスクが3倍近くも高いのです。また歯周病原因菌は脳細胞を破壊する原因ともなる研究が報告されています。 - 心臓血管疾患・動脈硬化

血管内に沈着物をつくり、血管が狭くなって、狭心症や心筋梗塞になるリスクが高まります。 - 誤謬性肺炎

高齢の方にとっては命の危険のある誤謬性肺炎。唾液に含まれる歯周病菌などの細菌が原因となるのです。 - 糖尿病

インスリンの働きが抑えられてしまい、糖尿病悪化のリスクがあります。 - 早産、低体重児

歯周病細菌は、胎盤をとおして胎児に直接感染することで、早産、低体重児のリスクが指摘されています。 - メタボリックシンドローム

歯周病由来の毒素は血糖値を上昇させます。 - 骨粗鬆症

閉経後の女性は歯や骨が弱くなり、歯周病にかかりやすくなります。 - 関節炎・腎炎

口の中の細菌や炎症物質が血中にはいり込むと、関節炎や腎炎の原因になります。 - ED(勃起不全)

台北の医大の研究で、歯周病菌が陰茎の血管内を傷つけている可能性が指摘されました。

いかがでしょうか。

お金の問題だけでないことは、おわかりいただけますよね! 歯科定期検診や歯のおそうじで、こういったリスクを避けることができるのです。

木更津きらら歯科では、定期的な歯科検診にぜひぜひご来院いただきたく、医師・スタッフ一同、心よりお待ちしています!

詳しく読む →

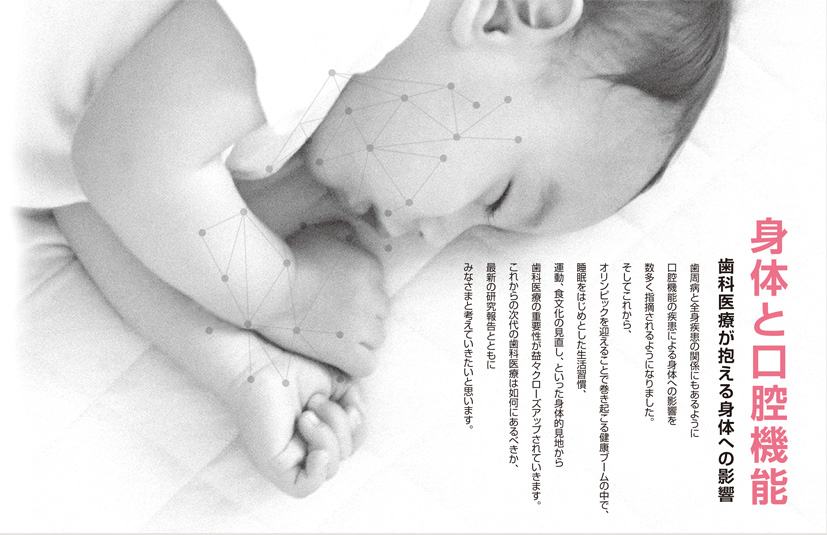

DNA特別講演会「口腔機能と身体 歯科医療が抱える身体への影響」

2019年8月4日(日)、上野で第10回Dental Next Action 特別講演会(DNA特別講演会)「口腔機能と身体 歯科医療が抱える身体への影響」が開催されました。

当院からも、スタッフ6人で睡眠と歯科のセミナーに参加してまいりました。

講師はスタンフォード大学 医学部精神科教授で睡眠•生体リズム研究所 所長の西野 精治 先生と日本大学 歯学部 口腔外科学講座 主任教授の外木 守雄 先生です。

睡眠時無呼吸症候群

西野先生のご著書『スタンフォード式 最高の睡眠』『スタンフォード大学教授が教える 熟睡の習慣』をお読みになった方もいらっしゃるかもしれません。西野先生の提唱する“睡眠負債”という言葉は、流行語にもなりましたね。

睡眠•生体リズム研究所は世界最高峰の研究機関と言われています。今回のご講演、“スタンフォードにおける睡眠医学”では閉塞性睡眠時無呼吸症(OSA)をはじめとして、睡眠医学の歴史と現状や、歯科領域と関連する最新の話題をお聞きすることができました。

睡眠時無呼吸症候群は、歯科領域と関連が深い疾患です。1976年にスタンフォード大学で提唱されました。重症例は8年での死亡率は約4割ともなる非常に重篤な病気です。アジア人は生来気道が狭いので、性別・年齢を問わず小さなお子さんにも発症します。今回は、睡眠関連呼吸障害と歯科医療との関わり、特に口腔内装置の適応とその見極めについてお話しくださいました。

OSAに対する歯科の役割

もうおひとり、日本大学 歯学部 口腔外科学講座 主任教授の外木 守雄 先生のご講演をお聞きできました。テーマは“OSAに対する歯科の役割そのイビキ、歯科で治るかもしれません!?”

外木先生は、閉塞性睡眠時無呼吸症(OSA)の病因病態学的な因子として、4つの要素をあげられました。

- 解剖学的上気道狭小化

- 呼吸調節系の不安定性

- 上気道代償性低下

- 低い覚醒閾値

この4つの構成要素が、個々の方の体系や状況などと複雑に関連して睡眠時無呼吸症を発症しています。 口腔内の健康の観点から改善できる点は、・解剖学的上気道狭小化 ・上気道代償性低下 です。

いびきが治るという、目に見える効果があらわれるということですよ。

現代の口腔医療は、全身の健康に大きく関わっています。木更津きらら歯科は、傷んでしまった歯を修復するだけでなく、予防、全身の健康をサポートする歯科クリニックとしてこれからも研鑽を重ねてまいります。

詳しく読む →

低気圧で歯が痛くなりませんか?

梅雨がなかなかあけませんね。なんとなく体調がすぐれないという方もいらっしゃるのではないでしょうか? 気候の変化によっておこるめまいや頭痛、だるさ、うつ症状などは気のせいではないのです。

気圧の変化が引き起こす体調不良

梅雨時、台風のときなどの気候の変化によっておこるめまいや頭痛、だるさ、うつ症状などは気のせいではありません。ぜんそくや関節痛、神経痛の症状があらわれたり、古い傷が痛んだりもすることもあります。

こういった症状は、「気象病」という名前がついているんですよ。

「気象病」が起こるわけ

気圧の変化により体がストレスを感じると、それを整えようと自律神経が活性化されます。自律神経にはからだを興奮させる働きと、からだをリラックスさせる働きがあります。この調整がうまくいかないと、いろいろな不調の原因となるのです。

気象病の予防

気象病の予防には、自律神経系のバランスを整えることが大切です。規則正しい生活をして、適度な運動をこころがけ、朝ご飯をしっかり食べましょう。

といっても、なかなかむずかしいですけれど。ご自分のからだの声に耳を傾けてあげてくださいね。

気圧の変化でむし歯が痛む

歯がしくしく痛むというのも気圧が関係している場合があります。気圧の変化にからだが対応できず、内側から圧力がかかり、傷んでいる歯や歯ぐきに痛みを感じるのです。

気づかなかったむし歯や歯周病が進行しているかもしれません!

いかがでしょうか? 梅雨時に歯がしくしく痛んだら・・・。お口の中の異変に気づくことができてラッキー! とお考えいただき、歯医者さんに行って治療をしてくださいね!.

詳しく読む →

スイーツだって我慢しない! 甘いものを楽しみながら、歯の健康を守る方法

肉食動物は甘いものを食べません。だからむし歯もありません。一方、人間の私たちは、創意を凝らした素晴らしいスイーツの数々を楽しみます。甘いものを我慢しなくても、歯の健康を守ることはできるんです。

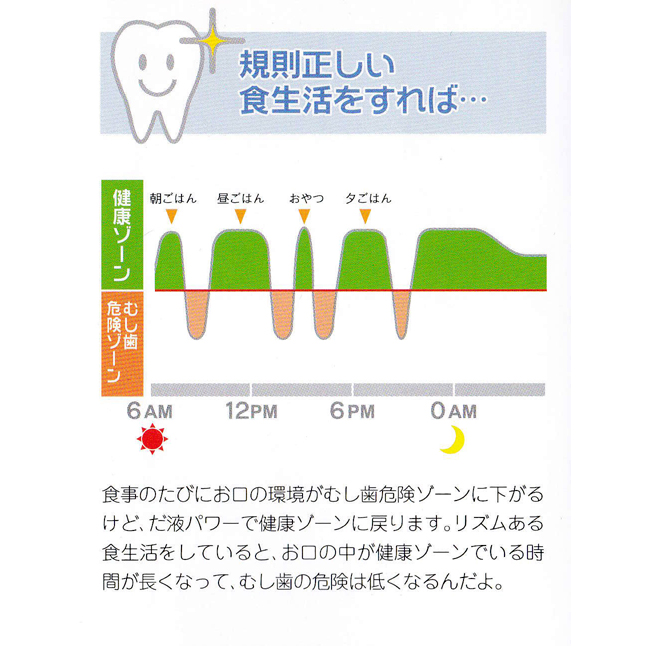

お口の中の「健康時間帯」

むし歯菌は砂糖をエネルギーに変えて、歯をとかしてしまう酸を作ります。だからといって、甘いものを我慢しなくても、歯の健康を守ることはできるんです。

そのわけは・・・ お口の中の「健康時間帯」に秘密がありました!

唾液が働いてくれるんです

食事のたびに、お口の環境は酸性に傾き、むし歯になりやすい状態になります。それを健康な環境にもどしてくれるのが唾液です。唾液は、口の中の細菌や酸を洗い流したり、酸を薄めたりして、歯の表面を中和してくれるんです。

では、歯が健康な状態にもどるまで、どれくらいの時間がかかるのでしょうか?

個人差はありますが、40分くらいかかると言われています。

ですから、甘いものを食べても、唾液に働いてもらう時間があれば、むし歯の危険性は低くなるというわけなんです。

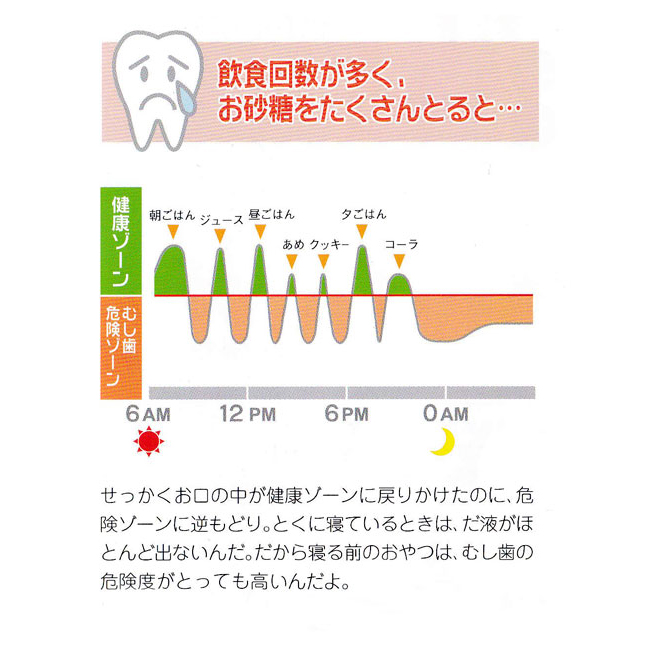

いつもお口の中に食べ物がはいっていると・・・?

一方、むし歯菌の大好きな環境は、「いつもお口の中に食べ物がはいっている状態」。

唾液が働くひまがなく、ずっとだらだらとお菓子を食べ続けている・・・ それって、むし歯菌の思うつぼなんです!

特に眠っているときは、唾液がほとんどでません。甘いものを食べて歯みがきをせずに寝てしまったら、むし歯が大活躍してしまいます。

いかがでしょうか? 規則正しい食生活と食べた後の歯みがきで、お口の中に「健康な時間帯」を作ってあげることで、お口の中を健康に保つことができるんです。ぜひ、おいしいスイーツも楽しんでくださいね!

詳しく読む →

令和の時代はすぐそこ! 平成の歯科医療をふりかえります!

令和の時代はすぐそこ‼️ 平成の歯科医療をふりかえってみましょう。

■修復から予防へ

平成の時代に、大きく変わったのは、なによりも「予防歯科」に対する考え方でした。昭和の時代の歯科医療は「修復」が中心だったのです。

また、口腔内の健康は全身の健康に大きくかかわっていることを裏付ける調査結果も各国で多数発表されています。「歯科衛生士」たちの活躍も、忘れることはできません。

■技術の進化

30年の間に歯科医療の技術は著しく進化しました。木更津きらら歯科は最新技術・設備を積極的にとりいれています。昭和の時代のイメージで、治療に懸念をお持ちでしたら、ぜひ一度ご相談ください。

顕微鏡を使った治療

平成6年(1994年)、日本で初めて顕微鏡を使った歯科治療が行われました。顕微鏡(マイクロスコープ)を使うと、患部は30倍に拡大され、 根管治療の精度が格段にアップします。日本での導入率は、10%程度、木更津きらら歯科では、昨年、導入いたしました。

インプラントの進化

平成の時代、インプラント治療は、骨移植といった再生治療の進化と共に向上してきました。素材も進化し、機能面だけではなく審美的にも優れたものとなり、CTスキャンによって治療計画の精度も著しく向上しています。

マウスピース矯正の登場

歯科矯正といえばワイヤー矯正でしたが、そこにマウスピースを装着する矯正方法が登場しました。当院でご提供するのはアライン・テクノロジー社のインビザライン。日本では平成18年に治療が開始され、平成24年には口腔内スキャナー「iTero」が導入されました。

■災害の時代

そして・・・ 平成は災害の時代でもありました。被災地でも歯科医師、歯科衛生士による口腔ケアは続けられています。最後に、東日本大震災で検死に携わった歯科医師の衝撃的なインタビューをご紹介します。

東日本大震災ーGReeeeNリーダーの歯科医師が見たもの

身元を確認するためには、歯の治療痕や歯型での確認が確実性が高く、歯科医師の力が求められます。ボーカルグループGReeeeNのリーダーのHIDEさんは福島県出身の歯科医師でもあり、ご遺体の検死に携わり、このときだけニュース番組の取材に応じています。

放射線物質を浴び、取り残されていた多くのご遺体を、防護服を着て検死したHIDEさん。土でいっぱいになったお口の中を、「早くご家族にあわせてあげたい」という一心で見させていただいたそうです。

長いようで短かった31年。みなさまの平成は、どんな時代でしたか? 木更津きらら歯科は、歯科医療をとおしてみなさまの健康で幸せな生活をお手伝いしたいと願っています。令和の時代にも、どうぞよろしくお願いいたします。

詳しく読む →

桜前線北上中。花粉症も・・・ お口の健康を守りましょう

2019年3月22日(金)から、木更津市の「太田山公園」で夜桜のライトアップが行われます。太田山公園あたりの桜は、23日(日)ころの開花が予想されるとのこと。桜が満開の季節が、待ち遠しいですね。

花粉症の季節。お口の健康を守るには?

春がやってきました! 桜の開花宣言が北上しています。

そしてまた、春は花粉症の季節でもあるのです。

花粉症のせいで、鼻水・鼻づまりでお悩みの方も多いのでは。

この症状は、歯科の視点から見ると、お口の中の健康に悪い影響を与えてしまうのです。

鼻水・鼻づまりの症状がひどくなると、鼻呼吸ができなくなり、お口をあけて口呼吸をすることになります。

お口をあけて呼吸していると、口腔内が乾燥し、雑菌が繁殖しやすくなります。

もし、プラークコントロールがきちんとされていなかったら・・・

プラークは雑菌の住み家となり、歯周病の原因となってしまうんです。

お口の中のうるおいを保つ、対策をご紹介します。

お口の健康のためには、唾液が健康に分泌され、お口の中が潤っていることがとても大切なのです。お口の中が乾燥しないように、こんなことをこころがけてみてください。

1.こまめに水分を補給しましょう。

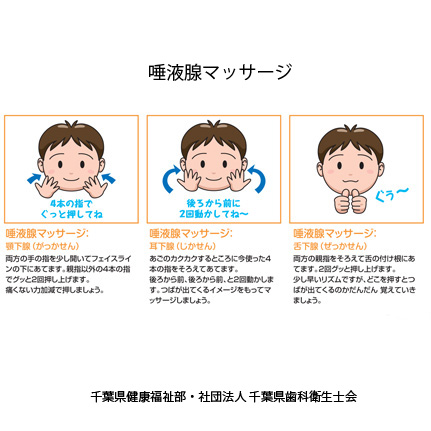

2.マッサージをして、唾液の分泌を促しましょう。

唾液のでてくる、つぼ、ではないですが、腺、がお顔のまわりにあります。

唾液腺マッサージをして、唾液の分泌を促しましょう。

3.市販のスプレーを利用しましょう。

市販のスプレーを使用してお口の中にうるおいを保ちましょう。

当院ではオーラルピースというスプレーをおすすめしています。

いかがでしょうか? お口の中の乾燥は、本当に、健康を害する原因となってしまうんです。

ちょっとしたことで、お口を乾燥から守ることができます。お口の中が乾燥しやすい、高齢の方のお役にもたてます。どうぞ、おぼえておいてくださいね。

詳しく読む →

健康のためには、口呼吸より鼻呼吸

お口をぽかんとあけていると、免疫異常のリスクが高くなるって、知っていましたか? 健康のためには、口で呼吸するより鼻で呼吸する習慣のほうがずっといいのです。

口呼吸は免疫異常のリスクが高くなる

鼻には細菌やウィルス、花粉などの異物をキャッチする、鼻毛というフィルターがありますよね。お口には、そんなフィルターはありません。

お口をぽかんとあけていると、まして睡眠中に口をあけて呼吸していると、咽頭リンパ組織が乱れたり、鼻などの粘膜が萎縮したり、お口の中に雑菌が繁殖したりしてしまいます。

そのうえ、口をあけていることで口腔内が乾燥し、これまた細菌が繁殖しやすくなってしまうのです。

健康のためには口呼吸より鼻呼吸

健康のためには、口で呼吸するより鼻で呼吸する習慣のほうがずっといいのです。

鼻呼吸の習慣が身につくと・・・

- イビキや無呼吸が減り、ぐっすり眠れる。

- 細菌の繁殖がおさえられ、カゼを引きにくくなる。

- 唾液が健康に分泌され、歯周病が悪化しにくくなる。

- 口角が上がりほうれい線が薄くなる‼。

- 口テープを使って就寝すると寝起きもすっきり。

- 鼻呼吸は、暑いときに脳を冷やしてくれます。

健康のためには、いいことばかりなんです。

口閉じテープを活用してみよう

特に眠っているときにお口が開いている人は要注意。いびきやお口の乾燥でお悩みの方は、口閉じテープをお試しください。

専用テープも販売されていますが、とまればなんでもいいそうです。

毎日元気に過ごしたければ鼻呼吸を身につけたいですね。

あ・い・う・べ・体操でお口のまわりの筋肉を鍛えよう

口呼吸の原因は舌のたるみにあります。舌とお口の周りの筋肉を、お顔の体操で鍛えることができますよ。それが「あ・い・う・べ・体操」です。顔や首の血行がよくなり、お顔のリフトアップにも効果がありますよ。

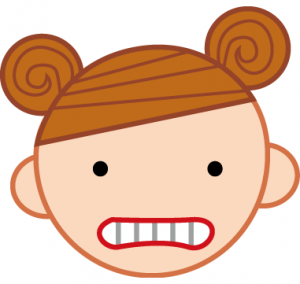

1.「あー」と口を大きく開く

2.「いー」と口を大きく横に広げる

3.「うー」と口を強く前に突き出す

4.「ベー」と舌を突き出して下に伸ばす

1から4を1セットとし、毎日30回できたら完璧です‼️ お風呂や就寝前に、ぜひやってみてくださいね。

いかがでしたか? 健康のためには口呼吸より鼻呼吸。ぜひ身につけたいものですね!

詳しく読む →

日本歯科医師会「いい歯は毎日を元気に」プロジェクト

日本歯科医師会が「いい歯は毎日を元気に」プロジェクトの素敵な動画を発表しました!

よく噛むことはとっても大切。

昔に比べて日本人はよく噛む癖がなくなっているみたい!?

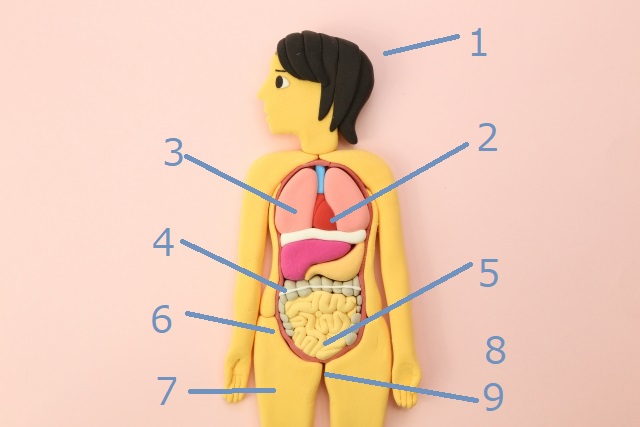

よく噛まないと内臓に負担がかかり消化に悪いんです。

よく噛んで食べると、いいことがたくさんあります。

- 消化が良くなり、栄養を十分に取り込める。

- 脳が活発に働く。

- 唾液がたくさんでて歯の病気や口臭を防ぐ。

歯は悪くなっても自分だけでは気づけません。

だから、歯医者さんで定期検診を受けましょう!

2月10日まで、山手線のトレインチャンネルでオンエア中!

日本歯科医師会のホームページでも見ることができますよ。見てね!

公益社団法人 日本歯科医師会「いい歯は毎日を元気に」プロジェクト詳しく読む →

成人の日おめでとうございます! きれいな歯を大切に、よい人生を!

成人の日、おめでとうございます! 木更津きらら歯科は、旅立つ新成人の皆さまの将来の健康と活躍をお祈りいたします!

80歳になっても20本以上自分の歯を保とう

成人の日を迎えたばかりの年代の方たちの、ピカピカの歯はとても素敵です。でも長い人生、年をとると様々な理由から歯が失われていくことがあります。

『8020(ハチマルニイマル)運動』は「80歳になっても20本以上自分の歯を保とう」という運動です。

8020運動は、高齢の方のためにある運動ではありません。むし歯や歯周病から歯を守り、よい人生を送りましょうという運動です。20代の方も、30代の方も、シニア世代の方も、よい人生を送るために、歯の健康に心をくばっていただけたらと思います。

20本の歯が残っていたら、また残っていなかったら、どうなるの?

厚生労働省の調査で、20本以上の歯が残っていると、食事をおいしくいただけるか、また栄養状態にも差がでることが明らかになりました。

60歳を超えると、20本の歯が残っている人は少なくなる

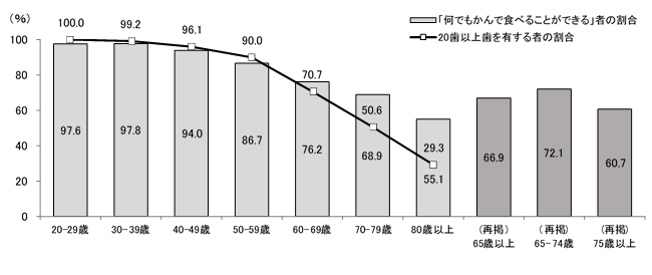

図14 「何でもかんで食べることができる」者と歯の保有状況(20歳以上、男女計・年齢階級別)

こちらは厚生労働省による平成29年「国民健康・栄養調査」の結果です。

折れ線グラフは、20 本以上の歯が残っている人の割合です。60 歳代以上になると急激に少なくなっています。そして「何でもかんで食べることができる」人の割合も、60 歳代から少なくなっていることがわかります。

よく噛んで食べることができないと、栄養状態も悪くなる

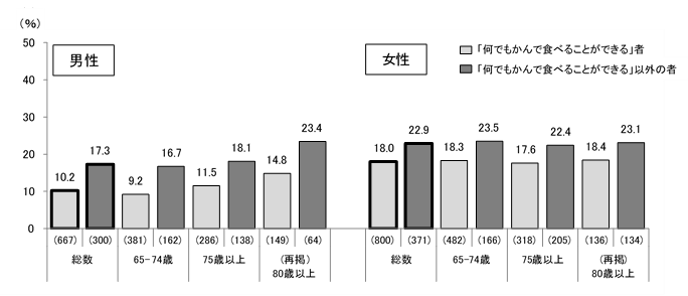

図15 かんで食べるときの状態別、低栄養傾向の者(BMI≦20 kg/m2)の割合

(65歳以上、性・年齢階級別)

こちらのグラフでは、よく噛める人、噛めない人で栄養状態に差がでるのか明らかになっています。

65歳以上の方は、男女ともに、「一部かめない食べ物がある」、「かめない食べ物が多い」「かんで食べることはできない」と回答した方のほうが低栄養傾向(BMI≦20kg/m2)の割合が高いのです。「何でもかんで食べることができる」と答えた方のほうが、栄養状態がいいのですね。年をとっても自分の歯でよく噛んで食べることができたら、全身の健康にもよい影響があるのです。

平成29年「国民健康・栄養調査」の結果

~高齢者の健康づくりには、食事、身体活動に加えて、生活状況も踏まえた視点が重要~

いかがでしょうか。成人の日を迎えた方々は、自分にはまだ関係ないと感じるでしょうか。

歯医者さんがなにか言っていたな・・・ という程度でもかまいません。お口の健康は、あなたの人生が楽しく豊かなものになるように支えてくれるのです。どうか心の片隅に、覚えておいてくださいね!

詳しく読む →

あけましておめでとうございます! 初夢占いのお話です。「歯医者」の夢を見たら、いいことがありますか?

一富士二鷹三茄子(いちふじ にたか さんなすび)、四扇五煙草六座頭(しおうぎ ごたばこ ろくざとう)

お正月はいかがおすごしですか? 初夢に見ると縁起がよいと言われているものに、「一富士二鷹三茄子」があります。これには「四扇五煙草六座頭」という続きもあるんです。

- 富士山の夢・・・・将来が末広がりに栄えていく

- 鷹の夢・・・・「高い」につながり縁起が良い

- 茄子の夢・・・・ものごとを成す、成し遂げるにつながる言葉

- 扇の夢・・・・富士山のように末広がりである

- 煙草の夢・・・・煙が上にのぼっていく様が縁起が良い

- 座頭の夢・・・・座頭は琵琶法師のこと。剃髪しており毛が無い=怪我無いの意味

「初夢」という言葉は鎌倉時代の歌集で初めて使われ、室町時代には、いい夢を見るために、宝船の絵を枕の下に忍ばせるという風習があったそうです。

現代の風物には通じない部分もありますが、言葉遊びのしゃれっ気や新年をすがすがしく迎える気持ちは、現代日本の人々の心の中にも息づいているのではないでしょうか。

ところで、夢に「歯」がでてきたら、それはどんな意味があると思いますか?

「歯」は立ち向かう力を表しています

夢占いでの歯は、立ち向かう力を意味しています。

そして心身の健康状態を表すとも言われています。

歯が抜ける夢は直面するストレスから逃げ出したいと思っているからだとか。

また詰め物や差し歯がとれてしまう夢は、自分を支えてくれていたものを失ってしまうことを意味しているとか・・・。

また歯が抜けるという夢には、身内の不幸という解釈も古くからあります。

「歯」の夢は転機を表します

歯の夢にはあまりいい意味はないような気がしてきました。ところが、夢はあくまでも自分の潜在意識が見せてくれるもの。気持ちを切り替えて転機の夢とすることができるんです。

- 歯が抜けてさっぱりする夢

夢ではどう感じたかという感覚が重要です。スッキリ・さっぱりする感覚の夢なら、ストレスから解放されるという事を暗示しています。 - 歯の詰め物が取れる夢

詰め物がとれてしまうということは、それまでのやりかたが今の自分に合わなくなっているということです。新しいやり方を考える時期に来ているということです。 - 白い歯を自分で抜いてしまう

健康な白い歯を自分で抜いてしまう夢は、自分で現状をうちやぶっていく行動を起こすことができる夢です。健康な歯を抜かなくてもいいと思いますが(汗)、夢占いでは、そういう意味なんだとか。 - 歯が生え変わる夢

人生に転機が訪れ、好転していくという夢です。 - 虫歯が抜ける夢

トラブルを表す虫歯が抜ける夢は、問題が解決して運気が好転することを表しています。 - 歯医者さんで歯を抜いてもらう夢

夢の中では、歯医者は困難に立ち向かうあなたの支援者なのだそう。心強い援助者が現れて、困難な問題にいっしょに立ち向かってくれることでしょう!

いかがでしたか? 歯にまつわる夢を見たら、今の自分をふりかえり、新しい一歩を踏み出す時が来ているのかもしれません。

木更津きらら歯科は、患者様のお口の健康と充実した人生をサポートしていきます。本年もどうぞよろしくお願いいたします!

詳しく読む →

8020(ハチマルニイマル)運動をご存知ですか? 歯の健康は未来の自分、お子様への素晴らしいプレゼントになるでしょう。

いつまでもおいしいものを食べ続けるための元気な歯は、日々の手入れから。

歯は、一度損なったら元にはもどりません。年をとると、むし歯、歯周病、事故などで歯を失い、歯列が崩壊していきます。しかし、20本以上の歯があれば、自分の歯で咀嚼し、お肉でも硬いものでも食べることができる、充実した食生活を送ることができると言われています。「8020(ハチマルニイマル)運動」とは?

そのため、1980年代の終わりから、8020(ハチマルニイマル)運動がはじまりました。厚生省(当時)と日本歯科医師会が推進している「80歳になっても20本以上自分の歯を保とう」という運動です。 1980年代のおわり、20本の歯が残っている人は7%程度しかいませんでした。歯の残っている平均的な本数は、4~5本でしかありませんでした。調査の最新結果は、2016年(平成28年)に行われたものです。それによると、20本の歯が残っている人はら51.2%に増加しています。歯を失う原因のトップは「歯周病」

歯を失う原因で最も多いのが歯周病です。生活習慣病と言われるこの病気は、初期を含めると成人の80%以上がかかっています(厚生労働省平成17年歯科疾患実態調査)。30代の約8割が歯周病に罹患しており、自分でも気づかぬまま症状が進行していると言われています。 予防に必要なのは自覚とやる気です! 毎日の歯みがき、電動歯ブラシや歯のトリートメント剤などケア用品の活用、定期的な歯科検診をお勧めします!8020が達成できなかったら・・・

歯を失い、歯の本数が20本以下になってしまったら・・・ 気をおとさないでください。適切な義歯(入れ歯)の装着で、20本 あるのと同程度の効果が得られます。義歯の利用も含め、自分の口で食べ物をしっかり噛むことができれば、全身の栄養状態がよくなります。よく噛むことは、脳が活性化につながり、認知症の予防にもなるのです。木更津きらら歯科はあなたのかかりつけ歯科医です

歯の健康は、「食べる」「会話する」という「生きる力を支える」力です。 気軽に相談できる「かかりつけ歯科医」を持ち、定期的な歯科健診を行ってください。むし歯や歯周病は早く発見し治療しましょう。悪くなってしまった場合でも、進行をくいとめ、最善の方法をごいっしょに考えましょう。いかがでしたか? 予防歯科医療は、歯科医の木更津きらら歯科からのクリスマスプレゼントです! 人生の充実のために、歯の健康という贈り物を、どうぞ受け取ってくださいね!

詳しく読む →

カテゴリ一覧

新着一覧

- 26/02/05

- マウスピース矯正の装置が割れたらどうする?使い続けるリスクや予防法も

- 26/01/31

- シーラントとフッ素塗布(フッ化物塗布)

- 26/01/29

- 虫歯ができやすい人の特徴とは?虫歯を予防するための方法も

- 26/01/25

- 口内炎治療は木更津きらら歯科へ

- 26/01/22

- 大人の歯の矯正治療は何年かかる?メリットや長引くケースも

- 26/01/15

- 歯並びが悪いと顎関節症になる?その関係と改善方法

- 26/01/08

- 歯科衛生士の仕事は大変?リアルな苦労とやりがいを知ろう

- 26/01/01

- 謹賀新年

- 25/12/29

- 医療費節約の視点から歯科定期検診を考えてみよう

- 25/12/25

- 口臭にはどのような種類がある?チェック方法と予防法も

- 25/12/23

- 親知らずが痛い! 症例:顎骨嚢胞(がっこつのうほう)

- 25/12/18

- マウスピース矯正中に口内炎ができたらどうしたらいい?原因と対処法

- 25/12/11

- 床矯正って痛いの?痛みの原因と対処法を紹介

- 25/12/04

- ワイヤー矯正後の後戻りを防ぐ!リテーナーの種類や装着期間

- 25/12/03

- 歯周病の進行と治療

- 25/12/03

- 歯周病の原因と予防

- 25/11/27

- 子どもの受け口を放っておくリスクとは?治療法や予防法も

- 25/11/20

- マウスピース矯正後の後戻りを防ぐ!リテーナーの重要性と装着ルール

- 25/11/13

- 入れ歯のお手入れ方法と注意点!長く使うために知っておくべきこと

- 25/11/06

- 矯正治療で歯を削る理由とは?メリット・デメリットも解説!