木更津きらら歯科ブログ

「お口のコンサルタント(当院の歯科医師)」による、生涯安心して健康な歯で暮らしていくためのマメ知識をご紹介いたします。

木更津きらら歯科ブログ

今注目のスポーツ歯科とは?目的や治療内容などを徹底解説

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 スポーツ歯科とは、競技に取り組む方の歯や顎などの健康状態を維持し、競技中のパフォーマンスの向上を支える専門分野のことです。口腔内の健康と運動との関わりに疑問を抱く方もいるかもしれません。

しかし、口腔内をよい状態に保つことは、運動能力の向上にも役立つといわれています。

今回は、スポーツ歯科の目的や診療内容、競技用マウスピースの特徴などについて解説します。競技用のマウスガードの作製を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

スポーツ歯科とは、競技に取り組む方の歯や顎などの健康状態を維持し、競技中のパフォーマンスの向上を支える専門分野のことです。口腔内の健康と運動との関わりに疑問を抱く方もいるかもしれません。

しかし、口腔内をよい状態に保つことは、運動能力の向上にも役立つといわれています。

今回は、スポーツ歯科の目的や診療内容、競技用マウスピースの特徴などについて解説します。競技用のマウスガードの作製を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

スポーツ歯科とは

スポーツ歯科とは、競技に取り組む方の歯や顎の健康を専門的に診る分野のことです。競技中のケガの予防や治療をはじめ、全身の状態を整える役割も担っています。

スポーツと歯科との関連に疑問をお持ちの方もいるかもしれませんが、歯や噛み合わせの状態が悪ければパフォーマンスに影響が出ることもあります。つまり、口腔内をよい状態に保つことができれば、運動能力の向上にも役立つのです。

スポーツ歯科とは、競技に取り組む方の歯や顎の健康を専門的に診る分野のことです。競技中のケガの予防や治療をはじめ、全身の状態を整える役割も担っています。

スポーツと歯科との関連に疑問をお持ちの方もいるかもしれませんが、歯や噛み合わせの状態が悪ければパフォーマンスに影響が出ることもあります。つまり、口腔内をよい状態に保つことができれば、運動能力の向上にも役立つのです。

スポーツ歯科の目的

スポーツ歯科の目的は、以下のとおりです。

スポーツ歯科の目的は、以下のとおりです。

ケガの予防

競技中のケガの中でも、歯や顎、唇や頬などにダメージが及ぶケースは多いといわれています。特に、格闘技などの相手と接触する競技では、口腔内への衝撃も大きく歯や顎が損傷するリスクが高くなります。 マウスガードなどの提供によりケガを予防し、選手の運動能力の維持をサポートすることを目的としています。スポーツによる外傷の治療

どれだけ怪我の予防に努めても、競技による外傷が発生することはあります。万が一歯の欠損や顎骨の骨折といったケガが発生した場合に、迅速に対応することもスポーツ歯科の目的です。運動能力の向上

噛み合わせは、競技中のパフォーマンスと密接に関わっています。噛み合わせを改善・調整することにより、集中力が向上したり身体が動かしやすくなったりするのです。 また、栄養学などの知識も活用しながら、選手の運動能力をサポートすることを目的としています。スポーツ歯科で行うこと

スポーツに密接に関わる歯科ときいても、具体的にイメージできない方も多いかもしれません。以下では、具体的な診療の内容について解説します。

スポーツに密接に関わる歯科ときいても、具体的にイメージできない方も多いかもしれません。以下では、具体的な診療の内容について解説します。

マウスガードの作製

スポーツ歯科で扱う代表的な診療内容として、マウスガードの作製が挙げられます。トレーニングや競技で使用するマウスピースは市販されているものを購入することも可能ですが、歯科で作製するとよりフィット感に優れたものを使用できます。 アスリート一人ひとりの歯列に合わせて作られるため、違和感なく使用できるでしょう。効果的に衝撃を吸収し、歯や顎をしっかりと保護することが可能です。 また、噛み合わせも調整できるため、身体のバランスを整え、筋力をサポートすることにも役立ちます。口腔外傷の予防と治療

競技中に口腔内や顎などにケガを負うリスクは高いです。特に、他者と接触する機会の多い競技では、強い衝撃を受けるリスクが高いため適切に保護具を選択することが重要です。 また、スポーツ歯科では、ケガの予防だけでなく迅速な治療も行っています。噛み合わせの改善と治療

噛み合わせが合っていない状態では、筋肉の緊張や関節への負担が増え、運動能力が低下することが考えられます。歯科で噛み合わせを改善したり調整したりすることで、体幹の安定や運動能力の向上を目指すことも可能です。歯科検診と予防ケア

虫歯や歯周病がある状態では、痛みや不快感によって競技に影響が出ることが考えられます。そのため、歯科検診や予防ケアもアスリートにとっては重要といえるでしょう。 スポーツ歯科では、定期的に口腔内のチェックを行い、虫歯や歯周病の早期発見・早期治療を行います。クリーニングなどによる予防ケアも行うため、常に口の中をよい状態に保つことができるでしょう。栄養指導と食事サポート

口腔内や顎の健康と食事は密に関わっています。例えば、歯の状態が悪ければ咀嚼力が低下し、栄養摂取に影響が及ぶことも考えられるでしょう。そのため、適切な歯科治療によって咀嚼能力を改善し、効果的な栄養摂取もサポートしていきます。 また、適切なエネルギーを適切に摂取できるように栄養指導も行っています。メンタルサポートと審美治療

歯並びや歯の色などの見た目が気になると、運動能力に影響が及ぶことも考えられます。ホワイトニングや矯正治療により見た目を改善し、競技に取り組む方の自己肯定感を高めることも重要です。 競技へのモチベーションや自信をアップさせられるようなサポートも行っています。スポーツ用マウスピースの特徴

競技用のマウスピースには、市販されているカスタムフィットタイプと、歯科医師が個々に合わせて作製するカスタムメイドタイプの2種類があります。以下では、それぞれの特徴についてみていきましょう。

競技用のマウスピースには、市販されているカスタムフィットタイプと、歯科医師が個々に合わせて作製するカスタムメイドタイプの2種類があります。以下では、それぞれの特徴についてみていきましょう。

カスタムフィットタイプ

カスタムフィットタイプとは、スポーツ用品店などで購入できるマウスガードのことです。お湯などでマウスピースを柔らかくしてから、噛んで歯型に馴染ませて使用します。 安価で手軽に購入できるのがカスタムフィットタイプの魅力ですが、適合性や装着感が劣ることがあります。また、噛み合わせの調整はできないため、顎関節へ余計な負担がかかりパフォーマンスが低下する可能性も考えられます。カスタムメイドタイプ

カスタムメイドタイプとは、歯科医師が競技の種目やレベル、口腔内の状態を考慮したうえで設計するマウスガードのことです。しっかりと型取りをして作製するため、フィット性や保護能力に優れています。 また、マウスガードの厚さや色、デザインなども細かく指定することが可能です。噛み合わせの調整も行えるため、集中力や運動能力の向上も期待できるでしょう。スポーツ歯科に保険は適用されるの?

スポーツ歯科ではさまざまな治療を提供しており、その内容によって保険適用の可否が異なります。以下では、治療ごとの保険治療の可否や費用の目安について解説します。

スポーツ歯科ではさまざまな治療を提供しており、その内容によって保険適用の可否が異なります。以下では、治療ごとの保険治療の可否や費用の目安について解説します。

マウスガードの作製

外傷予防や運動能力の向上を目的に使用するマウスピースの作製費用は、基本的に保険適用外となります。トレーニングや競技に使用するマウスガードは市販されていますが、歯科医院では一人ひとりの口腔内にしっかりとフィットするようにマウスピースが作られます。 カスタムメイドのマウスガードの費用は選ぶ素材や設計によっても異なり、5,000円~3万円程度が目安です。 なお、顎関節症などの治療を目的としてマウスガードを作製する場合には、保険が適用されることもあります。口腔外傷の治療

スポーツや競技中の事故が原因で口腔内や顎などにケガをした場合には、保険適用内で治療を受けられます。例えば、ケガにより歯が欠けて被せ物が必要になった場合には、1本あたり3,000円〜5,000円程度で治療を受けられるでしょう。 ただし、保険内では選択できる素材や治療方法が限られます。審美性や耐久性、強度が高い素材を選択したい場合は、自由診療になることが多いです。被せ物の治療でも、セラミックを選択した場合は1本あたり3万円~10万円程度かかることもあるでしょう。 また、ケガにより歯を失い、インプラント治療を受ける場合には1本30万円~50万円程度の費用がかかります。噛み合わせ治療

顎関節症などの治療を目的とした噛み合わせの治療には、保険が適用されることもあります。 しかし、運動能力の向上を目的とした噛み合わせの治療は、保険適用外の自費診療となります。費用の目安は、調整1回あたり5,000円~2万円程度、長期的な矯正治療が必要となる場合は数十万円~100万円以上です。歯科検診や予防ケア

スポーツ歯科では、歯や顎の健康維持のために定期的な歯科検診や予防ケアが推奨されています。これらの処置は保険適用内で受けることが可能です。 歯科検診の費用の目安は、1回あたり数千円程度です。予防ケアの場合は、処置の内容によっても異なりますが、クリーニングやフッ素の塗布であれば数百円~数千円程度で受けられます。まとめ

スポーツ歯科は、おもにアスリートの外傷予防や治療、運動能力の向上を目的とした分野です。プロの選手だけでなく、ジュニアの選手や一般のスポーツをする方にも重要な分野です。

競技に取り組むすべての人がより楽しく安全に競技に取り組めるようなサポートが受けられますので、気になる方はぜひお気軽にご相談ください。

スポーツ歯科の受診を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

スポーツ歯科は、おもにアスリートの外傷予防や治療、運動能力の向上を目的とした分野です。プロの選手だけでなく、ジュニアの選手や一般のスポーツをする方にも重要な分野です。

競技に取り組むすべての人がより楽しく安全に競技に取り組めるようなサポートが受けられますので、気になる方はぜひお気軽にご相談ください。

スポーツ歯科の受診を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

口臭がコンプレックスになっていませんか

口臭、気になりませんか? エチケットの面で心配になる口臭ですが、生理的な正常な範囲のものもあれば、重大な病気が隠れていることも。口臭のお悩みは木更津きらら歯科がお力になれます!

■日本人の80%が口臭を自覚しています

口臭は、本人やまわりの人が不快に感じる呼気のニオイで、口臭があると自覚がある人は80%を超えるといわれます。一時的に強くなる生理的なものもあれば、舌苔(ぜったい=舌にたまった食べカスや粘膜、細菌のカス)の異常や歯周病などトラブルに原因があるものもあります。本当はそれほど臭わないのに本人が強く気にしている心理的な口臭もあります。

*健康な人でも口臭の元となるガスは吐き出されています

健康な人でも、肺から出てくるガスは100種類以上あります。。腸内に溜まったガスは、血中に吸収されたり肝臓で分解され、健康な人では肺から排出されても口臭の原因とはなりません。

■誰でも生理的な口臭はあります

誰でも、ある程度の生理的な口臭はあるものです。唾液の分泌が関係したり、活動時間によって強くなったりします。心配しすぎてもよくありませんよ! ではどんなときに口臭を感じるのか見ていきましょう。

*唾液が減ると臭いやすい

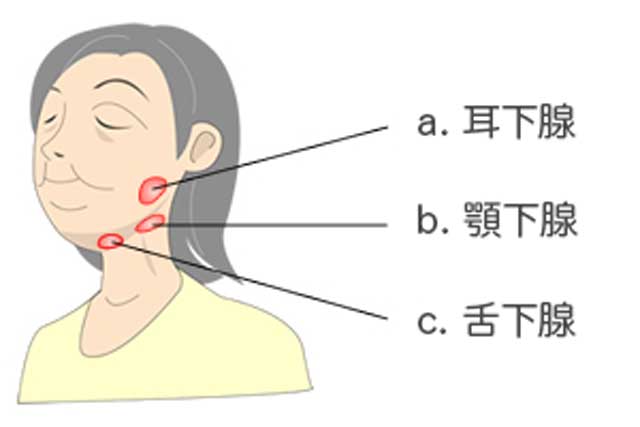

口の中から出るニオイは特に唾液の分泌に影響されます。唾液には口の中を洗浄・自浄する作用があり、「噛む」「話す」といった、口の動きで唾液腺が刺激され分泌が増えます。唾液が減って口の中が乾燥すると自浄作用が低下し、タンパク質を分解する細菌が増えるので、口臭も濃縮されてニオイがきつくなります。

*朝起きたとき、しばらく食事をしていないとき

睡眠中は、唾液の分泌が減少し口の中が乾燥しやすいため、朝起きたときにもっとも強く口臭を感じるかもしれません。長時間食事をしていないときも、唾液の分泌量が減り、口臭が強くなります。

*緊張したとき、ストレスがあるとき

緊張したりストレスを感じると唾液の分泌量が減ります。というのも、唾液の分泌は自律神経が調節しているからです。唾液の分泌が促されるのは、リラックスして副交感神経が優位になっているときです。緊張したりストレスを感じているときに口臭が強くなるように感じるのは気のせいではありません。交感神経が優位になり、唾液の分泌を促す副交感神経の働きが低下して、唾液の量が減るからなんです。

*ホルモン変調時

妊娠時、月経時、思春期、更年期など、特に女性ホルモンが変調するときも口臭が強くなることがわかっています。確かなことはまだわかっていないのですが、精神的に不安定になり唾液が減る、ホルモンの変化で唾液が濃くなるといった原因が推測されています。

*食べ物による臭い

ニンニク、ニラ、ネギ、たくあんなど臭いの強いものは、胃の中で消化され血液を介して全身に循環し肺を経由して吐き出されます。アルコールや喫煙も同様です。いったん体内に取り込まれた臭いの元になる成分は、お口をきれいにしても臭うことがあります。

*心理的口臭症

口の中のトラブルもなく、実際に臭ってはいないのに、本人が口臭を気にして社会生活の障害となっているような場合を心理的口臭症といいます。背景に強いストレスや不安などに起因するこころの病が隠れていることがあります。

■腐った玉ねぎのような臭い

そういった一時的な、生理的な口臭もありますが、気になるのは「周りの人とのコミュニケーションに問題が生じるような不快な口臭」ですよね。原因を理解して、対処していきましょう。

気になるのはこんな臭いではありませんか。

- たまねぎが腐ったようなニオイ

- 卵が腐ったようなニオイ

- キャベツが腐ったようなニオイ

不快な口臭のほとんどは、口の中でタンパク質が細菌に分解・発酵される過程で発生するガスです。このときのタンパク質とは、お口の中の食べかすや、粘膜が剥がれ落ちたアカのようなゴミ、唾液などに含まれているものです。

この中でも腐った玉ねぎのような臭いを発するメチルメルカプタンというガスが問題です。硫黄を含んだ揮発性のガスで、口臭の強弱と強い相関があるとされ、口臭を評価する指標となっています。

■不快な口臭の原因

*苔(ぜったい)

強い口臭を起こす原因としてもっとも多いといわれているのが舌苔です。舌苔は、皮膚の垢のように、細胞が剥がれ落ちて舌に白く溜まり腐敗したものです。口臭の原因となる細菌やタンパク質を多量に含んでおり、口臭の6割が舌苔から発生すると言われています。

*歯周病

舌苔の次に多い原因が歯周病です。歯周病の特徴である歯周ポケットには多量のプラークがこびりついています。プラークは多量のタンパク質と細菌の固まりです。プラークの中のタンパク質が歯周病原菌によって分解されることで、腐った玉ねぎのような臭いを発するメチルメルカプタンが大量に発生するのです。歯周病にかかっている方は強烈な口臭があり、まわりの人から嫌がられるほど強烈なものなんです。

口の中に細菌を増やすバイオフィルム

厚い舌苔や歯垢は、「バイオフィルム」と呼ばれる排水溝のヌメリのような状態になっており、細菌の温床となっています。簡単に洗い流すことはできず、殺菌・抗菌剤が効かないように細菌同士ががっちりと手を組んでいます。口の中にバイオフィルムとなって棲みつく細菌は、700種類にも達するといわれます。バイオフィルムの中の細菌が歯周病を引き起こし、口臭の原因となるのです。

*口以外の病気

感染による炎症が鼻やのどにあると、口の中に膿みが流れ込んで口臭の原因となります。扁桃腺炎、慢性鼻炎、副鼻腔炎(蓄膿症)などが該当します。逆流性食道でも、胃液が食道に逆流することによって口が臭うことがあります。肝機能低下、腎機能低下、糖尿病、悪性腫瘍など、全身の病気による代謝物が血液中に増えて息が臭うことがあります。

■口臭に気づいたら

*歯科の受診をおすすめするケース

鼻をつまんで口を閉じ、少し間を置いて鼻をつまんだまま口を開き、静かに息を吐いてみてください。出した息をかいでみて、不快な臭いがあれば口の中に原因があります。

口臭は、舌苔の増加や歯周病、むし歯などの口腔トラブルのサインかもしれません。歯科で治療するのが一番です。舌苔が多いときはブラシなどで取り除くというお手入れ方法もありますが、自分で行うと舌を傷つけてしまうこともあるので注意してください。歯科でクリーニングを行うのが安全で確実です。定期歯科検診は口臭予防という面でも効果があるんですよ。

*その他の医療機関の受診をおすすめするケース

口臭とともに鼻やのど、胃腸などの病気の症状があるときは、該当の科に相談しましょう。社会生活に差し支えるほど気になるのであれば、心療内科などに相談してみましょう。

■口臭の予防

口臭を防ぐには口の中の環境を整えておくことが大切です。特に舌苔や歯周病は強い交友の原因となります。舌苔をはびこらせず、歯周病を予防することが、口臭予防にも有効なのです。

それには毎日の歯みがきが一番効果があるのです。入れ歯の方はお手入れをきちんとしましょう。一時的な生理的口臭や、口の中の不衛生によるものは、口内をうるおしたり、歯みがきやデンタルリンス、マウスウォッシュなどで洗浄することでセルフケアできます。歯みがき剤は、口臭のもとになる細菌の除去が期待できるものがおすすめです。

歯口臭はコミュニケーションの上でコンプレックスの元となります。そればかりでなく、重大な病気のサインかもしれないのです。木更津きらら歯科では、口臭治療のカウンセリングは無料です。痛くないからとあなどらず、きちんと治療して元から断ちましょう!

詳しく読む →

予防歯科ってなに?できることや費用と頻度、メリットとデメリット

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 予防歯科という言葉は耳にするものの、具体的にどのようなことを行うのか、またどのようなメリットがあるのか理解している方は少ないかもしれません。

予防歯科は、虫歯や歯周病といったトラブルが起こってから行う治療とは異なり、日常的にケアを行うことで問題を未然に防ぎ、健康な歯を維持するための分野です。

近年、歯科医療の現場では予防への意識が高まっており、これが新しい常識となりつつあります。

本記事では、予防歯科で行う具体的な内容やメリット・デメリットについて解説します。虫歯や歯周病を予防したいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

予防歯科という言葉は耳にするものの、具体的にどのようなことを行うのか、またどのようなメリットがあるのか理解している方は少ないかもしれません。

予防歯科は、虫歯や歯周病といったトラブルが起こってから行う治療とは異なり、日常的にケアを行うことで問題を未然に防ぎ、健康な歯を維持するための分野です。

近年、歯科医療の現場では予防への意識が高まっており、これが新しい常識となりつつあります。

本記事では、予防歯科で行う具体的な内容やメリット・デメリットについて解説します。虫歯や歯周病を予防したいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

予防歯科ってなに?

予防歯科とは、虫歯や歯周病などといった口腔内のトラブルを未然に防ぐために行われる歯科医療の分野です。歯や歯茎に痛みや違和感を覚えてから歯科医院を受診するという方が多いでしょう。

しかし、予防歯科はこのような症状が現れる前に定期的なケアを通じて、健康な状態を維持することを目指しています。

予防歯科とは、虫歯や歯周病などといった口腔内のトラブルを未然に防ぐために行われる歯科医療の分野です。歯や歯茎に痛みや違和感を覚えてから歯科医院を受診するという方が多いでしょう。

しかし、予防歯科はこのような症状が現れる前に定期的なケアを通じて、健康な状態を維持することを目指しています。

予防歯科でできること

予防歯科では、虫歯や歯周病を防ぎ健康な口腔環境を維持するために、さまざまなことが行われます。ここでは、予防歯科で行う主な内容をご紹介します。

予防歯科では、虫歯や歯周病を防ぎ健康な口腔環境を維持するために、さまざまなことが行われます。ここでは、予防歯科で行う主な内容をご紹介します。

口腔内の検査

はじめに口腔内の検査を行い、虫歯や歯周病になっていないかなどを確認します。目に見えない部分の異常を確認するためにレントゲン撮影を行う場合もあるでしょう。 また、専用の器具を使用して歯周ポケットの深さを測定し、歯周病の進行具合も確認します。これにより早期の対応が可能になります。スケーリング

スケーリングとは、歯に付着した歯石を除去する処置です。歯石とは、歯垢が硬くなったもので、自宅で行うブラッシングでは取り除くことができません。歯科医院では、専用の器具を使用して歯石を除去し、歯周病のリスクを軽減します。PMTC

PMTC(プロフェッショナル・メカニカル・トゥース・クリーニング)とは、歯科医師や歯科衛生士などの専門家が専用の器具やペーストを使用して行う歯のクリーニングのことです。PMTCでは、ふだんの歯磨きでは落としきれない汚れを徹底的に除去します。 歯の表面が滑らかになり、汚れがつきにくくなるため、虫歯の予防につながります。ブラッシング指導

予防歯科では、ブラッシング指導も行います。ブラッシング指導では、歯科衛生士が歯磨きをするときの癖や磨き残しが多い部分を確認したうえで、患者さん一人ひとりに合った歯磨きの仕方を指導します。 ご自身に合った歯磨きの仕方を学び、自宅で実践することで、虫歯や歯周病の原因となる歯垢を効果的に除去できるでしょう。また、デンタルフロスや歯間ブラシなどのケアアイテムの使い方の指導を受けることで、セルフケアの精度が向上します。フッ素塗布

歯のクリーニング後にフッ素塗布を行うこともあります。フッ素には、歯質を強化し、虫歯菌の活動を抑制する効果があります。歯質が弱い方や子どもの虫歯予防に効果的です。予防歯科の費用と頻度

予防歯科に通うにあたって、気になるのは費用と頻度ではないでしょうか。ここでは、予防歯科にかかる費用の目安と、通院の頻度について詳しく解説します。

予防歯科に通うにあたって、気になるのは費用と頻度ではないでしょうか。ここでは、予防歯科にかかる費用の目安と、通院の頻度について詳しく解説します。

予防歯科の費用

2020年の診療報酬改定によって、条件を満たせば予防歯科にも保険が適用されるようになりました。具体的には、虫歯や歯周病の重症化を防ぐことを目的として処置を行う場合には、保険が適用される場合があるのです。 保険が適用される予防歯科の費用は、3割負担で1回あたり3,000円〜5,000円程度です。虫歯や歯周病を予防し、歯の健康を維持するためには定期的に予防歯科に通う必要があり、その都度費用がかかります。 着色汚れを除去して見た目を改善したいなど、審美目的で予防歯科の処置を受ける場合は保険が適用されず、自由診療になります。予防歯科を自費診療で受ける場合の費用は、施術内容や歯科医院によって異なりますが、一般的には1回あたり5,000円〜2万円程度が目安です。予防歯科に通う頻度

予防歯科に通う頻度は、お口の中の状態や虫歯・歯周病のリスクの度合いによって異なります。 口腔内に虫歯や歯周病などのトラブルがなく、しっかりセルフケアができている場合は、3ヶ月に1回の頻度で通院することが推奨されています。この頻度で予防歯科に通うことで、歯や歯茎の状態を良好に保ち、虫歯や歯周病の予防につなげることが可能です。 一方で、歯の質が弱い方や、虫歯・歯周病になるリスクが高い方、喫煙習慣がある方は、1〜2ヶ月に1回の頻度で通院することが推奨されます。 定期的に歯科医師によるチェックを受けることで、口腔内の小さな異常にも早期に気づきやすくなり、必要な処置を速やかに受けることができます。予防歯科のメリットとデメリット

ここまで解説したように、予防歯科には虫歯や歯周病を予防できるというメリットがありますが、メリットはそれだけではありません。また、予防歯科にはデメリットも存在するため、メリットとデメリットの両方を理解したうえで予防歯科に取り組むことが大切です。

ここでは、予防歯科のメリットとデメリットについて解説します。

ここまで解説したように、予防歯科には虫歯や歯周病を予防できるというメリットがありますが、メリットはそれだけではありません。また、予防歯科にはデメリットも存在するため、メリットとデメリットの両方を理解したうえで予防歯科に取り組むことが大切です。

ここでは、予防歯科のメリットとデメリットについて解説します。

予防歯科のメリット

予防歯科のメリットは、以下のとおりです。虫歯や歯周病のリスクを軽減できる

予防歯科では、歯科医師や歯科衛生士によるプロフェッショナルなケアが受けられます。ふだんの歯磨きですべての汚れを落とし切ることは難しく、歯周病の原因のひとつである歯石は歯磨きでは落とすことができません。 予防歯科では、専用の器具を使用して、普段のセルフケアでは取りきれない歯垢や歯石を除去するため、虫歯や歯周病の予防につながります。歯の寿命を延ばすことができる

予防歯科を定期的に受けることで、虫歯や歯周病といった口腔内のトラブルを未然に防ぐことができ、結果として歯の寿命を延ばすことが可能です。健康な歯であることは、ただ食べ物を噛むだけではなく、食事を楽しむための大きな要素です。 さらに、天然の歯を長期間にわたって維持できれば、将来的に入れ歯やインプラントといった治療を受ける必要がないため、経済的な負担も軽減できるでしょう。全身の健康維持に役立つ

歯と歯茎の健康は、口腔内にとどまらず全身の健康にも大きな影響を与えることがわかっています。例えば、歯周病菌が血流に乗って体内をめぐると、心臓病や糖尿病などの全身疾患を引き起こすリスクが高まります。 定期的に予防歯科に通い、虫歯や歯周病を予防できれば、これらの全身疾患を引き起こすリスクが低くなり、より健康的な生活を送るための助けとなります。将来的な治療費を抑えることができる

予防歯科は定期的に通う必要があり、その都度費用が発生しますが、虫歯や歯周病を未然に防ぐことができれば、将来的にかかる治療費の負担を抑えることができます。 虫歯や歯周病が重度の状態にまで進行すると大掛かりな治療が必要になる場合があるでしょう。大掛かりな治療が必要になると、その分治療費は高額になります。 虫歯や歯周病がさらに進行すると、歯を失う可能性もあるでしょう。歯を失った場合には、入れ歯やブリッジ、インプラントで歯を補うのが一般的です。なかでも、インプラントは自費診療になるため、1本あたり30万円〜50万円程度かかる場合もあります。 定期的に予防歯科に通うためには費用はかかりますが、虫歯や歯周病の治療に比べると安く済むケースがほとんどです。予防歯科のデメリット

予防歯科のデメリットは、以下のとおりです。通院に時間と費用がかかる

虫歯や歯周病を予防し、お口の健康を維持するためには定期的に予防歯科に通う必要があります。特に、仕事や育児などで忙しく、なかなか歯科医院に通えないという方にとってはデメリットといえるでしょう。 また、通院するたびに費用がかかります。通院の頻度や内容によっては経済的な負担が増えることもあるでしょう。知覚過敏の症状が現れる可能性がある

予防歯科において、スケーリングや歯のクリーニングを行うと、知覚過敏の症状が現れることがあります。これは、歯石や歯垢が除去されることで歯の表面が敏感になるためです。 ただし、知覚過敏の症状は一時的で、数日から数週間で改善するケースがほとんどです。まとめ

予防歯科は、虫歯や歯周病といった口腔トラブルを未然に防ぎ、健康な歯を長く保つことを目指す重要な取り組みです。予防歯科では虫歯や歯周病を予防するために、スケーリングや歯の専門的なクリーニング、フッ素塗布などを行います。

虫歯や歯周病を予防できれば、将来的な治療費の負担も軽減でき、全身の健康維持にもつながります。

一方で、予防歯科には定期的な通院の手間や費用がかかること、一時的に知覚過敏の症状が現れる可能性があるなどといったデメリットも存在します。

メリットとデメリットを十分に理解し、ご自身に合った予防ケアを取り入れることで、生涯にわたって健康な歯を守ることができるでしょう。

予防歯科を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

予防歯科は、虫歯や歯周病といった口腔トラブルを未然に防ぎ、健康な歯を長く保つことを目指す重要な取り組みです。予防歯科では虫歯や歯周病を予防するために、スケーリングや歯の専門的なクリーニング、フッ素塗布などを行います。

虫歯や歯周病を予防できれば、将来的な治療費の負担も軽減でき、全身の健康維持にもつながります。

一方で、予防歯科には定期的な通院の手間や費用がかかること、一時的に知覚過敏の症状が現れる可能性があるなどといったデメリットも存在します。

メリットとデメリットを十分に理解し、ご自身に合った予防ケアを取り入れることで、生涯にわたって健康な歯を守ることができるでしょう。

予防歯科を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

歯のセラミックの種類を徹底紹介!費用目安や選ぶときのポイントも

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 歯の詰め物や被せ物に使われるセラミックは、本物の歯のような白さやツヤがあります。自然な仕上がりになることから多くの方に選ばれています。

ただし、セラミックにはさまざまな種類があり、種類ごとに特徴や費用が異なります。

今回は、歯のセラミックの種類ごとの特徴や目安、選ぶときのポイントを解説します。セラミック治療を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

歯の詰め物や被せ物に使われるセラミックは、本物の歯のような白さやツヤがあります。自然な仕上がりになることから多くの方に選ばれています。

ただし、セラミックにはさまざまな種類があり、種類ごとに特徴や費用が異なります。

今回は、歯のセラミックの種類ごとの特徴や目安、選ぶときのポイントを解説します。セラミック治療を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

歯のセラミック治療とは

歯のセラミック治療とは、虫歯治療や外傷などで欠損した部分を、セラミックの詰め物(インレー)や被せ物(クラウン)で補う治療です。セラミックは陶器と同じ白い素材で、審美性と身体への親和性が高いのが特徴です。

保険治療の銀歯は費用を抑えることができますが、見た目が気になるという方も多いでしょう。また、銀歯は長期間使用していると溶け出して変形することがあります。これによって、天然の歯との間に隙間ができると、虫歯が再発するリスクが高まります。

一方で、セラミックは本物の歯のような色やツヤを再現できるため、治療跡が気になりにくいです。経年による変形も起こりにくいため、虫歯が再発するリスクも低いというメリットがあります。

歯のセラミック治療とは、虫歯治療や外傷などで欠損した部分を、セラミックの詰め物(インレー)や被せ物(クラウン)で補う治療です。セラミックは陶器と同じ白い素材で、審美性と身体への親和性が高いのが特徴です。

保険治療の銀歯は費用を抑えることができますが、見た目が気になるという方も多いでしょう。また、銀歯は長期間使用していると溶け出して変形することがあります。これによって、天然の歯との間に隙間ができると、虫歯が再発するリスクが高まります。

一方で、セラミックは本物の歯のような色やツヤを再現できるため、治療跡が気になりにくいです。経年による変形も起こりにくいため、虫歯が再発するリスクも低いというメリットがあります。

歯のセラミックの種類

歯のセラミックには複数の種類があり、それぞれ特徴が異なります。治療箇所や審美性、耐久性などが異なるため、種類ごとの特徴について知っておきましょう。

歯のセラミックには複数の種類があり、それぞれ特徴が異なります。治療箇所や審美性、耐久性などが異なるため、種類ごとの特徴について知っておきましょう。

オールセラミック

セラミック素材のみで作られたオールセラミックは、審美性が高いのが特徴です。本物の歯のような透明感やツヤを出すことができ、色調も周りの歯に馴染むように調整できます。非常に美しい仕上がりになるため、前歯など見えやすい部分の治療に選ばれることが多いです。 また、経年劣化による変形や変色が起こりにくいので、長く使用できるでしょう。表面がツルツルしているので汚れがつきにくく、虫歯になりにくいのもメリットといえます。 ただし、陶器素材なので強い衝撃を受けると、破損する恐れがあるので注意が必要です。ハイブリッドセラミック

ハイブリッドセラミックは、セラミックと歯科用プラスチックを混ぜ合わせた素材です。プラスチックを混ぜているため、他のセラミックよりも治療費を抑えられるという特徴があります。また、セラミックよりも柔らかいため、噛み合う歯を傷付けにくいです。 ただし、ほかの素材よりも耐久性が劣るため、変色や擦り減りが早く起こる可能性があります。e-max(イーマックス)

e-maxは、ニケイ酸リチウムガラスを主成分として作られた素材です。ガラスのような透明感があり、セラミックのなかでも高い審美性を誇ります。耐久性が高く、汚れも付着しにくいため、虫歯のリスクを軽減しながら長期的に使用できる可能性があります。 一方で耐久性は高いですが、強い衝撃を受けると破損する可能性があります。また、透明感が高いので土台の色が透けやすく、金属の土台や歯の色が変色している場合は見た目が悪くなる可能性があるでしょう。ジルコニアセラミック

ジルコニアセラミックは、人工ダイヤモンドとも呼ばれるジルコニアを使用しており、セラミックのなかで最も強度が高い素材です。そのため、奥歯などの強い力が加わる箇所にも使用できます。 経年劣化や変形が起こりにくく、汚れが付きにくいというメリットはありますが、オールセラミックに比べると審美性に劣ります。メタルボンド

メタルボンドは内側のフレームに金属を使用し、外側にセラミックを使用した被せ物です。内側が金属なので強度が高いです。そのため、噛み合わせの力が強い箇所にも使用できます。 一方で、金属を使用しているため、金属アレルギーの症状が現れたり歯茎が変色したりするリスクがあります。また、外側はセラミックですが、他のセラミックに比べると透明度は劣ります。歯のセラミックの種類ごとの費用目安

歯のセラミックは種類ごとに費用が異なり、相場は以下のようになります。

<歯のセラミックの種類ごとの費用目安>

歯のセラミックは種類ごとに費用が異なり、相場は以下のようになります。

<歯のセラミックの種類ごとの費用目安>

| インレー(詰め物) | クラウン(被せ物) | |

|---|---|---|

| オールセラミック | 6万〜8万円程度 | 8万〜22万円程度 |

| ハイブリッドセラミック | 3万〜4万円程度 | 4万〜8万円程度 |

| e-max | 4万〜6万円程度 | 7万〜10万円程度 |

| ジルコニアセラミック | 4万〜6万円程度 | 10万〜20万円程度 |

| メタルボンド | ― | 8万〜15万円程度 |

歯のセラミックの種類を選ぶときのポイント

歯のセラミックには複数の種類があるため、どのセラミック歯にすべきか悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。ここでは、歯のセラミックの種類を選ぶときのポイントについて解説します。

歯のセラミックには複数の種類があるため、どのセラミック歯にすべきか悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。ここでは、歯のセラミックの種類を選ぶときのポイントについて解説します。

治療する箇所

治療する箇所によって選ぶべき素材が異なります。例えば、奥歯を治療する場合であれば、強度が高いジルコニアセラミックやメタルボンドを選択される方が多いです。 奥歯は強く噛み締めることが多く、目立ちにくい部分にあるため、審美性よりも強度の高さを重要視される方が多い傾向にあります。 一方で、口をあけたときに目立ちやすい前歯には、オールセラミックやe-maxなどの審美性の高い素材を選択する方が多いです。生活習慣や癖

生活習慣や癖を考慮して素材を選ぶことも大切です。歯ぎしりや食いしばりの癖がある方には、ジルコニアセラミックなどの強度が高い素材が選択される傾向があります。 オールセラミックなど審美性の高い素材を選ぶと破損するリスクがあるため、審美性を求める場合は歯ぎしりや食いしばりなどの癖を改善する必要があるでしょう。 また、スポーツなどで繰り返し前歯を破損している場合は、審美性も大切ですが、強度の高いものを選んでも良いかもしれません。審美性

同じセラミックでも、種類によって透明度やツヤ、色調が異なります。審美性の高いものを希望する場合であれば、オールセラミックやe-maxが選択肢になるでしょう。本物の歯のような透明感やツヤを出すことができ、色調も周りの歯に馴染むように細かく調整できます。 どれほどの審美性を求めるかによって選ぶ素材が変わってくるため、どのような仕上がりにしたいのか事前に歯科医師へ話しておくことが大切です。費用

セラミックの費用は種類ごとに異なるため、ご自身の予算に合った範囲内の素材を選ぶことも大切です。できるだけ費用を抑えたい場合、ハイブリッドセラミックを選択される方が多いです。 歯科医師に相談する際、予算について事前に話しておくことで、予算内の素材を提案してもらえます。歯科医院

セラミック治療を受ける際には、セラミックの種類だけではなく歯科医院選びも大事なポイントです。歯科医院ごとに取り扱うセラミックの種類は異なり、全ての種類が揃っているとは限りません。 事前にホームページなどで取り扱うセラミックの種類を確認しておくことを推奨します。 また、セラミック治療は歯科医師の技術が求められるため、経験豊富な歯科医師が在籍する歯科医院を選びましょう。質の高い治療には最新の設備も欠かせないため、設備が整っている歯科医院であることも大切な条件のひとつです。まとめ

歯のセラミックには、オールセラミックやジルコニアセラミックなど複数の種類があります。審美性や強度、費用などがそれぞれ異なるため、ご自身の希望や治療箇所に合った素材を選ぶことが大切です。

どのような素材を選ぶべきかは、カウンセリングでしっかり歯科医師と相談しましょう。

セラミック治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

歯のセラミックには、オールセラミックやジルコニアセラミックなど複数の種類があります。審美性や強度、費用などがそれぞれ異なるため、ご自身の希望や治療箇所に合った素材を選ぶことが大切です。

どのような素材を選ぶべきかは、カウンセリングでしっかり歯科医師と相談しましょう。

セラミック治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

オフィスホワイトニングとは?他の種類との違いやメリットや費用について

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 歯の黄ばみや着色が気になるときは、ホワイトニングを行うことで改善を期待できます。ホワイトニングには大きく分けて、オフィスホワイトニングとホームホワイトニングがあります。

このうちオフィスホワイトニングとは、どのような方法なのか気になっている方がいるのではないでしょうか。ほかのホワイトニング方法との違いや、費用についても気になるところでしょう。

今回は、オフィスホワイトニングとはどのようなホワイトニング方法か詳しく解説します。メリットやデメリット、ほかの種類との違い、費用についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

歯の黄ばみや着色が気になるときは、ホワイトニングを行うことで改善を期待できます。ホワイトニングには大きく分けて、オフィスホワイトニングとホームホワイトニングがあります。

このうちオフィスホワイトニングとは、どのような方法なのか気になっている方がいるのではないでしょうか。ほかのホワイトニング方法との違いや、費用についても気になるところでしょう。

今回は、オフィスホワイトニングとはどのようなホワイトニング方法か詳しく解説します。メリットやデメリット、ほかの種類との違い、費用についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

オフィスホワイトニングとは

オフィスホワイトニングとは、歯科医院で行われるホワイトニングです。施術は資格を持った歯科医師や歯科衛生士が行います。

歯を短時間で白くできるのがオフィスホワイトニングの特徴です。そのため、結婚式などのイベントに合わせて短期間で歯を美しくしたい方に選ばれています。

施術の流れとしては、まず口内のチェックとカウンセリングを行います。カウンセリングでは歯に関する現在の悩みや、どれくらい歯を白くしたいかといった希望を伝えます。

施術前は歯の表面をクリーニングし、汚れや着色を除去します。その後、歯茎に保護剤を塗布してホワイトニング剤がつかないようにします。そして、専用のホワイトニングジェルを歯に塗布し、特殊な光やレーザーを当てて薬剤を活性化させることで漂白を進めます。

最後にジェルを除去し、どれだけ白くなったかを確認します。治療時間は30分~1時間半くらいです。

オフィスホワイトニングとは、歯科医院で行われるホワイトニングです。施術は資格を持った歯科医師や歯科衛生士が行います。

歯を短時間で白くできるのがオフィスホワイトニングの特徴です。そのため、結婚式などのイベントに合わせて短期間で歯を美しくしたい方に選ばれています。

施術の流れとしては、まず口内のチェックとカウンセリングを行います。カウンセリングでは歯に関する現在の悩みや、どれくらい歯を白くしたいかといった希望を伝えます。

施術前は歯の表面をクリーニングし、汚れや着色を除去します。その後、歯茎に保護剤を塗布してホワイトニング剤がつかないようにします。そして、専用のホワイトニングジェルを歯に塗布し、特殊な光やレーザーを当てて薬剤を活性化させることで漂白を進めます。

最後にジェルを除去し、どれだけ白くなったかを確認します。治療時間は30分~1時間半くらいです。

オフィスホワイトニングと他の種類との違い

ホワイトニングの種類にはオフィスホワイトニングのほかにも、ホームホワイトニングとデュアルホワイトニングがあります。ここでは、オフィスホワイトニングと他の種類との違いについて解説します。

ホワイトニングの種類にはオフィスホワイトニングのほかにも、ホームホワイトニングとデュアルホワイトニングがあります。ここでは、オフィスホワイトニングと他の種類との違いについて解説します。

ホームホワイトニングとの違い

オフィスホワイトニングとよく比較されるのがホームホワイトニングです。この2つは使用する薬剤や施術場所、効果の現れ方が大きく異なります。 ホームホワイトニングとは、自宅で行うホワイトニングです。歯科医院で作成した専用のマウスピースに低濃度のホワイトニング剤を塗布し、一定時間装着します。装着時間は2時間くらいです。 自分のペースで進められる点はホームホワイトニングのメリットといえます。自宅で好きな時間にできるため、仕事や家事などが忙しく、なかなか時間が取れない方に選ばれています。 オフィスホワイトニングとホームホワイトニングの大きな違いは、効果が現れるまでのスピードです。オフィスホワイトニングは、歯科医院で医療用の機器や高濃度の薬剤を使用して行われるため、1回の施術で効果を実感できる場合もあります。 一方、ホームホワイトニングは時間をかけて少しずつ歯を白くしていくものなので、オフィスホワイトニングほどの即効性はありません。費用に関しては、オフィスホワイトニングのほうがホームホワイトニングよりも高額になる傾向があります。デュアルホワイトニングとの違い

デュアルホワイトニングとは、オフィスホワイトニングとホームホワイトニングを組み合わせた方法です。まず歯科医院でホワイトニングを行い、歯を白くします。その後、自宅でホワイトニングを続けることで、白さを持続させることができます。 オフィスホワイトニングとデュアルホワイトニングの違いは、白さの持続期間にあります。オフィスホワイトニングは短期間で効果が得られる反面、その後のケアを怠ると色戻りのリスクがあります。 一方、デュアルホワイトニングは、ホームホワイトニングを併用することで、色戻りのリスクを抑えて白さを長持ちさせられます。費用に関しては、デュアルホワイトニングはオフィスホワイトニングよりも高額になるのが一般的です。オフィスホワイトニングのメリット

オフィスホワイトニングのメリットを確認しましょう。

オフィスホワイトニングのメリットを確認しましょう。

1回の施術で効果を感じられる場合がある

オフィスホワイトニングの特徴は1回の施術で効果を実感できる場合がある点です。この即効性は、医療機関でのみ使用が許可されている高濃度の漂白剤と、特殊な光照射システムを組み合わせることで実現します。 オフィスホワイトニングでは、歯の内部まで作用する薬剤を使用することで、歯そのものの色調を改善できます。歯科医院で施術を受けられる

歯科医院で施術を受けられる点は、特に安全性の面で大きなメリットです。施術は歯科医師や歯科衛生士が行うため、薬剤の塗布のムラも起こりにくく、均一な仕上がりを期待できます。 ホワイトニングでは、人によって歯がしみるなどの症状が出ることがあります。オフィスホワイトニングの場合は歯科医院で施術を行うため、そのような症状が現れても適切に対処してもらえます。口腔内環境の改善につながる

オフィスホワイトニングでは、施術の前段階として、必ず口腔内の検査を行います。このとき、自覚症状のない初期段階の虫歯や歯周病などが発見されることもあります。早期に発見できれば、大掛かりな治療が必要になる前に処置を受けることができます。 また、必要に応じて歯石除去や専門的なクリーニングが行われるので、歯周病の予防にもつながります。歯の表面を清潔に保つことで、プラークが付着しにくくなり、口腔内の細菌数も減少します。 オフィスホワイトニングは、多くの場合、審美性向上のために行われますが、同時に口腔内環境の改善による健康面でのメリットも得られるのです。オフィスホワイトニングのデメリット

オフィスホワイトニングのデメリットについて確認しましょう。

オフィスホワイトニングのデメリットについて確認しましょう。

通院が必要になる

オフィスホワイトニングは、歯科医院で施術を行う方法です。通院して施術を受けなければならない点は、特に忙しい方にとっては負担になるでしょう。 ただし、1回の施術時間は30分〜1時間半程度と決して長くはありません。そのため、スケジュールの調整はそこまで難しくはないでしょう。 理想的な白い歯を手に入れるまで施術を複数回受ける必要がありますが、どうしてもスケジュールの調整が難しい場合は、ホームホワイトニングが選択肢になります。色戻りのリスクがある

オフィスホワイトニングは即効性が高いですが、その一方で色戻りも早いです。色戻りとは、ホワイトニング後の歯の色が徐々に元の色調に戻っていくことをいいます。 色戻りには個人差があり、生活習慣が影響します。コーヒー・赤ワインなどの色の濃い飲み物をよく口にする方や喫煙習慣がある方は、色戻りのリスクが高いといえます。 色戻りを防ぐためには、少なくともホワイトニング後の数日間は着色しやすい飲食物は避けたり、喫煙を控えたりする必要があります。日常的なケアを徹底し、定期的にメンテナンスを受けることで、色戻りのリスクを軽減できます。オフィスホワイトニングの費用

オフィスホワイトニングの費用は歯科医院によって異なりますが、1回あたり2万円〜5万円程度です。施術を複数回受けると、総額で4万〜20万円以上かかるでしょう。

実際の費用は、歯科医院の料金プランや治療前の歯の状態、目標とする白さの度合い、治療回数などによって変動します。

なお、ホワイトニングには保険が適用されません。健康保険は病気やケガの治療に対して適用されます。

オフィスホワイトニングをはじめとするホワイトニングは、歯の色を改善する美容目的の治療であり、健康上の問題を解決するものではないと考えられています。そのため、保険適用の対象にはならないのです。

オフィスホワイトニングの費用は歯科医院によって異なりますが、1回あたり2万円〜5万円程度です。施術を複数回受けると、総額で4万〜20万円以上かかるでしょう。

実際の費用は、歯科医院の料金プランや治療前の歯の状態、目標とする白さの度合い、治療回数などによって変動します。

なお、ホワイトニングには保険が適用されません。健康保険は病気やケガの治療に対して適用されます。

オフィスホワイトニングをはじめとするホワイトニングは、歯の色を改善する美容目的の治療であり、健康上の問題を解決するものではないと考えられています。そのため、保険適用の対象にはならないのです。

オフィスホワイトニングの頻度

オフィスホワイトニングの適切な頻度や、何回で白くなるかは気になるところです。オフィスホワイトニングは1回の施術で目に見える効果が現れることがあります。

ただし、効果を実感できるまでにかかる回数には個人差があります。歯の状態や着色の程度、体質によっても効果の現れ方は異なります。

多くの場合、2回〜4回ほど施術を受けることで満足のいく白さになると考えられています。施術を複数回受ければ、歯の白さを定着させながら、段階的に白くしていくことができます。1回目の施術後の歯の反応を見て、2回目以降の施術について検討することもできます。

オフィスホワイトニングを複数回受ける場合は、一般的に1〜2週間ほど間隔を空けることが推奨されています。1〜2週間ほど間隔を空けることで、歯や歯茎を十分に回復させ、次に施術を受ける準備が整います。

なお、オフィスホワイトニングの効果は3か月〜6か月ほど持続するといわれています。そのため、オフィスホワイトニングで理想的な白さになったあと、色戻りを防ぎ、白さを維持するためには、3か月に1回の頻度でホワイトニングを受けることが推奨されています。

オフィスホワイトニングの適切な頻度や、何回で白くなるかは気になるところです。オフィスホワイトニングは1回の施術で目に見える効果が現れることがあります。

ただし、効果を実感できるまでにかかる回数には個人差があります。歯の状態や着色の程度、体質によっても効果の現れ方は異なります。

多くの場合、2回〜4回ほど施術を受けることで満足のいく白さになると考えられています。施術を複数回受ければ、歯の白さを定着させながら、段階的に白くしていくことができます。1回目の施術後の歯の反応を見て、2回目以降の施術について検討することもできます。

オフィスホワイトニングを複数回受ける場合は、一般的に1〜2週間ほど間隔を空けることが推奨されています。1〜2週間ほど間隔を空けることで、歯や歯茎を十分に回復させ、次に施術を受ける準備が整います。

なお、オフィスホワイトニングの効果は3か月〜6か月ほど持続するといわれています。そのため、オフィスホワイトニングで理想的な白さになったあと、色戻りを防ぎ、白さを維持するためには、3か月に1回の頻度でホワイトニングを受けることが推奨されています。

まとめ

オフィスホワイトニングとは、歯科医院で行われるホワイトニングです。自宅で行うホームホワイトニングもありますが、自分で薬剤を扱うことに不安を感じる方や、やるからにはしっかり効果を得たい方にオフィスホワイトニングが選ばれています。

オフィスホワイトニングをする前には歯科医師が検査や診断を行うので、虫歯や歯周病といった歯の色以外のお口のトラブルを改善するきっかけにもなります。ホワイトニングの前に専門的なクリーニングを受けることもできます。

費用や施術の進め方は歯科医院によって異なるので、事前によく確認しましょう。

ホワイトニングを検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

オフィスホワイトニングとは、歯科医院で行われるホワイトニングです。自宅で行うホームホワイトニングもありますが、自分で薬剤を扱うことに不安を感じる方や、やるからにはしっかり効果を得たい方にオフィスホワイトニングが選ばれています。

オフィスホワイトニングをする前には歯科医師が検査や診断を行うので、虫歯や歯周病といった歯の色以外のお口のトラブルを改善するきっかけにもなります。ホワイトニングの前に専門的なクリーニングを受けることもできます。

費用や施術の進め方は歯科医院によって異なるので、事前によく確認しましょう。

ホワイトニングを検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

歯周病の影響と予防法

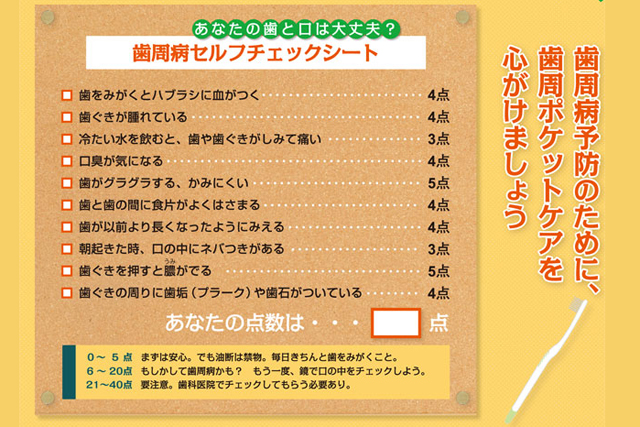

歯周病は歯ぐきやその周辺など、歯を支えている組織の病気。自覚症状がないまま進行し、放っておくと歯を支える骨が溶けて歯が抜けたり、全身に関わる重大な病気を引き起こします。日本人の成人の8割は歯周病を抱えていると言われています。でも初期のうちに気づけば、治療することができるんですよ。まずはチェックからしてみましょう!

■歯周病チェック

自分が歯周病かどうかチェックしてみましょう。口の中がねばつく、冷たいものを飲むと歯にしみるといった感覚があったらもしかしたら歯周病かもしれません。歯がぐらぐらして噛みにくい、歯ぐきをおすと膿がでるという症状はかなり進行している可能性があります。

歯周病は痛みがほとんどないのでセルフチェックを使って早めに気づくことと、歯科での定期的なチェックが大切です。気になることがあればすぐ歯科で相談してください。初期段階であればきちんと治すことができます。

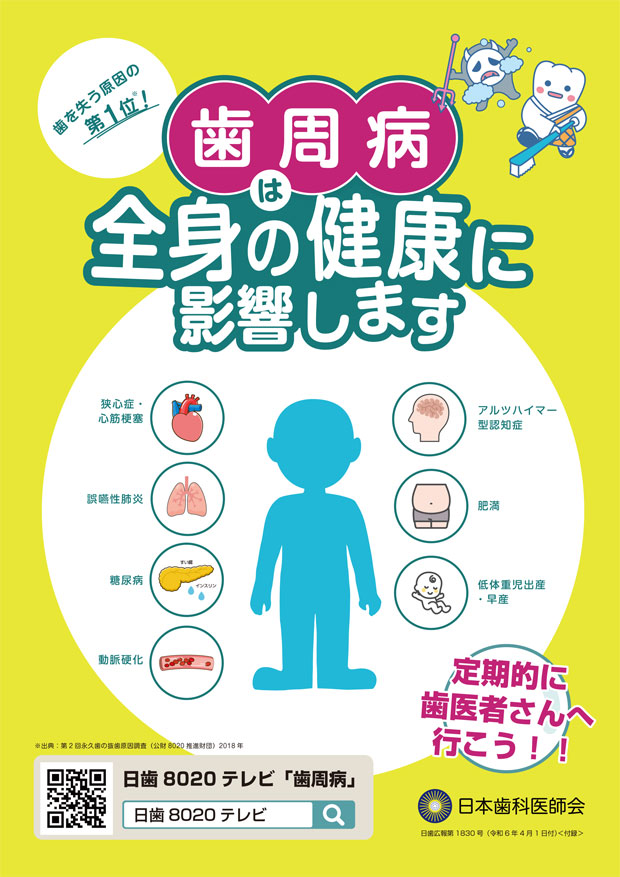

■歯周病の重大な影響

歯周病チェックではだいじょうぶそうでしたか? 歯周病は痛みを感じないので気づきにくいのですが、歯を失う原因の第1位であるばかりでなく、全身の健康に影響を及ぼす点が大問題なのです。

*心臓疾患・脳血管疾患

狭心症や心筋梗塞は、動脈硬化により心筋に血液を送る血管が狭くなったり、ふさがってしまい心筋に血液供給がなくなり死に至ることもある病気です。歯周病原因菌は血管内にプラークをつくり血液の通り道はふさいでしまいます。

*脳梗塞

脳の結果にプラークがつまることを想像してください。歯周病の人はそうでない人の3倍近くも脳梗塞のリスクが高いのです。

*糖尿病

歯周病と糖尿病は相互に影響し合っていることがわかってきました。歯周病になると糖尿病の症状は悪化し、歯周病治療で糖尿病が改善することが明らかになっています。

*低体重児・早産

年をとり飲み込む機能が衰えてくると、むせこんだときに細菌が肺に到達したり、ご自分の唾液でさえ誤嚥することがあります。誤嚥性肺炎の原因となる細菌の多くは、歯周病菌であると考えられています。誤嚥性肺炎の予防には歯周病のコントロールが重要になります。

*誤嚥性肺炎

狭心症や心筋梗塞は、動脈硬化により心筋に血液を送る血管が狭くなったり、ふさがってしまい心筋に血液供給がなくなり死に至ることもある病気です。歯周病原因菌は血管内にプラークをつくり血液の通り道はふさいでしまいます。

*アルツハイマー病

アルツハイマー型認知症の予防に口腔ケアはとても重要です。認知症の原因として70%を占めるアルツハイマー病は、脳の神経細胞が減少したり、脳全体が委縮したり、脳の神経が糸くずがもつれるような変化を起こしたりする病気です。脳に「老人斑」というシミが広がるのが特徴です。この老人斑が、歯周病原因菌から作られるということが明らかになりました。

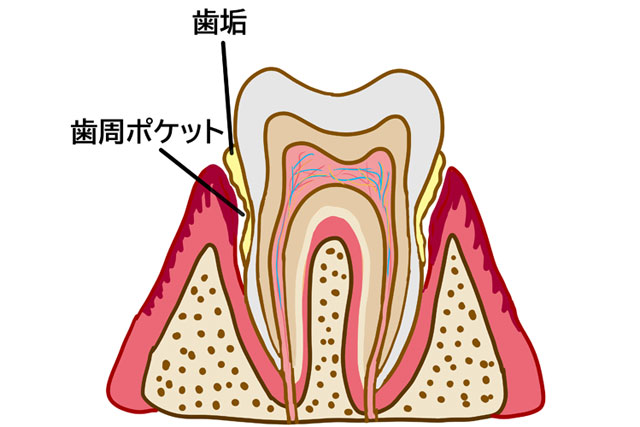

■歯周病の原因

歯周病にはかからないことが一番です。かかってしまったら早めに治療しなければならないことをおわかりいただけたでしょうか。歯周病歯周病は、歯周病原因菌が出す毒素によって歯ぐきに炎症が起き、歯を支えている歯周組織が破壊されていく病気です。歯周病原因菌は、酸素の少ないところを好むため、歯と歯ぐきのすきま、「歯周ポケット」の奥に巣を作り増殖します。歯周病はこの「歯周ポケット」から進行するため、「歯周ポケット」をきれいに保っておくことが何より大切です。

■歯周病を予防するには?

歯周病の1番の原因は歯の周囲についたプラークという細菌のかたまり。歯周病を予防するためにはプラークを取ればいいのです。プラークをとりのぞくために大切なのは毎日の歯みがきなのですが、日本人はほとんどの人が毎日歯を磨いているのです。しかも8割近くの人は1日2回歯を磨いています。それにも関わらず、成人の8割が歯周病にかかっています。ということは、正しく歯をみがくことができておらず、プラークが十分に取り除けていないということなんです。

■歯周病予防に効果的なセルフケア

*歯ブラシでブラッシング

脳の結果にプラークがつまることを想像してください。歯周病の人はそうでない人の3倍近くも脳梗塞のリスクが高いのです。

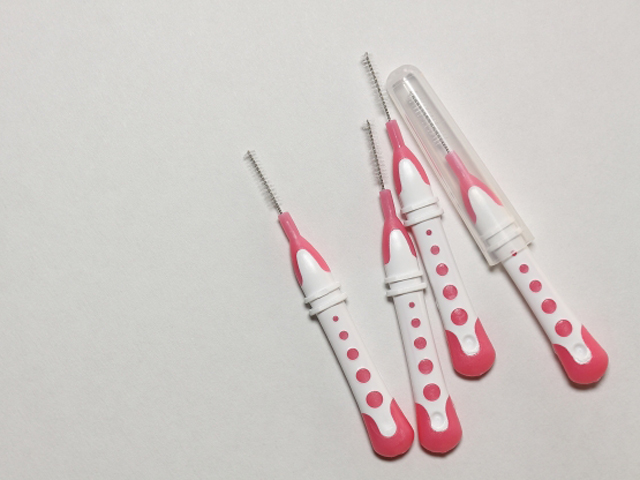

歯ブラシに加えて使っていただきたいものがあります。歯間ブラシとデンタルフロスです。歯間ブラシやデンタルフロスを使うと、効果的にプラークをとることができます。

*歯間ブラシ

歯間ブラシは歯の間だけでなく歯の根元と歯ぐきの間にもプラークがくっついていると意識してプラークをおそうじしましょう。

*デンタルフロス

デンタルフロスは歯の根元と歯ぐきの間までしっかり入れるのがポイントです。

定期検診で木更津きらら歯科にご来院の際に、ご相談ください。患者さまのお口の状態や、必要な補助器具についてお教えいたします!

■歯みがきのタイミング

毎食後の3回と、寝る前の1回がベストです。どうしても4回もできないという方でも、寝る前の歯みがきには特に重点を置いてください。プラークは就寝中に増えていくので、寝る前に食べかすを取り除いておくのが一番重要なのです。

■歯周病の検査

歯周病の治療でまず重要なのは、プローピング検査。プローブという器具を歯と歯肉の間の溝に挿入してポケットの深さを測ります。健康な歯肉では3mmよりも浅いのですが、これより深いと歯周ポケットと呼ばれ、歯周病が進行していると判断します。またプラークが溜まって歯肉に炎症が起きているとプローブでこすっただけでも出血が起きます。出血の様子で歯肉の中の炎症の程度が分かります。

他にも歯がどれくらいグラグラするかを調べる動揺度検査、赤い染色液を歯と歯肉の境目塗ってどれくらいのプラークがついているかを調べるプラーク付着率検査、そしてX線検査といった検査をして総合的に判断します。

■歯周病の治療

歯周病の治療には大きく分けて4つのステージがあります。

*歯周基本治療

まず大切なのは正しいセルフケアを行っていただくこと。患者さまにあった歯ブラシや歯間ブラシ、患者さまの歯並びにあった歯みがき方法をご紹介します。そしてプラークや歯石を専門の道具で取り除くスケーリングルートプレーニングを行います。プラークのたまりやすい詰め物や被せものを整えることもあります。初期の歯周病は、基本治療で改善することが多いのです。

*歯周外科治療

セルフケアや器具でのクリーニングといった基本治療では対応できないほど進行してしまったら、歯肉を切開してでも歯周ポケットの中をおそうじします。腫れてしまった歯ぐきをメスやレーザーで切除する外科手術が必要なこともあります。麻酔をかけて行います。ここまで重症になったら患者さまの心身のご負担が大きくなります。早く気づいて初期のうちに治してしまいたいものです!

*口腔機能回復治療

噛み合わせや歯並びの修正などを行います。歯周病によって失われた歯を補い、お口の機能をとりもどします。ブリッジ、部分入れ歯、インプラントなどが考えられます。

*歯周病治療の終わりは歯周病予防のはじまりです

治療が終わったとき、生活習慣は変わりましたか? 正しい歯みがきや歯科定期検診の習慣が生活の中に定着したでしょうか。治療の終わりは予防の始まりです。早めに気づけば初期のうちに進行を食い止めることもできます。

歯周病は、おなかの赤ちゃんから心臓・血管、糖尿病、認知症にまで影響があるという人類最大の感染症です。そんな恐ろしい病気に、8割もの人が感染しているというのも驚きですよね。木更津きらら歯科は、お口の健康を通して皆様の健康を守るために尽力していきます!

詳しく読む →

審美歯科とは?何ができるのか、費用やメリット・デメリットの紹介

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 審美歯科ときくと、どのようなイメージを抱くでしょうか。美容整形のようなものをイメージする方もいれば、全くイメージがつかないという方もいるかもしれません。

そこで今回は、審美歯科とはどのようなものか解説します。審美歯科でできることや費用、審美歯科のメリット・デメリットについても解説しますので、口元のお悩みを改善したいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

審美歯科ときくと、どのようなイメージを抱くでしょうか。美容整形のようなものをイメージする方もいれば、全くイメージがつかないという方もいるかもしれません。

そこで今回は、審美歯科とはどのようなものか解説します。審美歯科でできることや費用、審美歯科のメリット・デメリットについても解説しますので、口元のお悩みを改善したいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

審美歯科とは

審美歯科とは、歯を健康にすることだけでなく、口元や歯の美しさに重点を置いた歯科治療のことです。単にお口のトラブルを改善するだけでなく、歯並びや歯の形、色などの見た目の部分も整えたいという方に選ばれています。

審美歯科とは、歯を健康にすることだけでなく、口元や歯の美しさに重点を置いた歯科治療のことです。単にお口のトラブルを改善するだけでなく、歯並びや歯の形、色などの見た目の部分も整えたいという方に選ばれています。

一般歯科との違い

一般歯科では、虫歯や歯周病の治療のような、口腔内の健康を維持するための治療を行います。あくまでも歯や口腔内の機能を回復することが重視されるため、見た目の美しさに特化した治療は行われません。審美歯科の効果

審美歯科を受診するか検討している方のなかには「歯並びが気になって口をあけて笑えない」「口元にコンプレックスがあり、人との会話が億劫」と感じている方もいるかもしれません。特に、口元は人目につきやすいため、一度気になると周囲とのコミュニケーションにも影響が出る部分でもあります。 審美歯科では、そのような悩みを改善することにより、自信をもって笑えるようになったり会話ができるようになったりする効果が期待できます。審美歯科では何ができるのか

では、審美歯科では具体的にどのような治療が受けられるのでしょうか。ここからは、審美歯科で受けられる主な治療の内容について解説します。なお、歯科医院によって取り扱っている治療は異なりますので、詳しくは歯科医院のホームページなどで確認してください。

では、審美歯科では具体的にどのような治療が受けられるのでしょうか。ここからは、審美歯科で受けられる主な治療の内容について解説します。なお、歯科医院によって取り扱っている治療は異なりますので、詳しくは歯科医院のホームページなどで確認してください。

ホワイトニング

ホワイトニングとは、特殊な薬剤を用いて歯の表面に付着した着色汚れなどを取り除き、歯を白くする治療のことです。コーヒーや紅茶、たばこなどによって付着した着色汚れなどを取り除くことで理想の白さを手に入れることができます。 ホワイトニングには、歯科医院で行うオフィスホワイトニングと歯科医院で処方された薬剤や道具を使用して自宅で行うホームホワイトニングがあります。それぞれ特徴や効果の持続期間などが異なるため、自分に合った方法を選択します。 なお、オフィスホワイトニングとホームホワイトニングを併用して行う、デュアルホワイトニングという方法もあります。セラミック治療

セラミック治療とは、天然の歯に近い白さや透明感をもつセラミック素材を使用した治療のことです。セラミックは主に、虫歯治療後の詰め物や被せ物として使用され、見た目の美しさを重視する方に選ばれています。ラミネートベニア

ラミネートベニアとは、歯の表面を削って薄いセラミックの板を貼り付ける治療のことです。軽度の歯並びの乱れや歯の色素沈着などを改善する際に選択されます。歯をごくわずかに削ってセラミックの板を貼り付けることで、より自然な見た目が手に入ります。 また、矯正治療とは異なり、歯に力をかけて歯を動かすことはしないため、短期間で治療が完了することも特徴のひとつです。矯正治療

矯正治療は一般歯科や矯正歯科でも行われている治療ですが、審美歯科では目立たない方法で歯並びを整えることに重点が置かれます。例えば、透明なマウスピースを用いたマウスピース矯正や歯の裏側にブラケットやワイヤーなどの器具を装着する裏側矯正などです。 矯正装置の見た目が気になって矯正に踏み切れないという方に選ばれています。ガムピーリング

ガムピーリングとは、歯ぐきの色を改善するための治療のことです。歯の黒ずみや色素沈着を取り除き、健康的なピンク色の歯ぐきを手に入れることができます。 ガムピーリングはレーザーや特殊な薬剤を用いて行われますが、痛みが少なく、短時間で効果を実感できるのが特徴です。ティースジュエリー

ティースジュエリーとは、歯に小さな宝石やクリスタルなどを接着するものです。個性を出したい方やユニークな見た目を手に入れたい方に選ばれています。ティースジュエリーは歯を削ることなく装着でき、簡単に取り外すことも可能です。審美歯科の費用

審美歯科で行われる治療は、基本的に保険適用外となります。保険制度はあくまで病気やケガの治療に対して適用されるものであり、審美性を高める治療は保険適用外となるのです。以下に、費用の目安をまとめました。

<審美歯科の費用の目安>

審美歯科で行われる治療は、基本的に保険適用外となります。保険制度はあくまで病気やケガの治療に対して適用されるものであり、審美性を高める治療は保険適用外となるのです。以下に、費用の目安をまとめました。

<審美歯科の費用の目安>

| 治療方法 | 費用 |

|---|---|

| ホワイトニング | ・オフィスホワイトニング:2万円〜7万円程度 ・ホームホワイトニング:2万円〜5万円程度 ・デュアルホワイトニング:5万円〜8万円程度 |

| セラミック治療 | ・詰め物:4万円〜8万円程度 ・被せ物:8万円〜18万円程度 |

| ラミネートベニア | 7万円〜18万円程度 |

| 矯正治療 | 60万円〜150万円程度 |

| ガムピーリング | 5,000円〜1万5,000円程度 |

| ティースジュエリー | 6,000円〜2万円程度 |

審美歯科のメリット・デメリット

審美歯科は見た目のコンプレックスの改善が期待できる分野ではありますが、当然ながらメリットだけでなくデメリットも存在します。ここでは、審美歯科のメリット・デメリットについて解説します。

審美歯科は見た目のコンプレックスの改善が期待できる分野ではありますが、当然ながらメリットだけでなくデメリットも存在します。ここでは、審美歯科のメリット・デメリットについて解説します。

審美歯科のメリット

審美歯科のメリットは、以下の通りです。見た目を改善できる

審美歯科の最大のメリットは、見た目を改善できることでしょう。歯並びや形、色などを整えることにより、より理想に近い笑顔を手に入れることができます。 患者さんのなかには「今さら歯並びを整える意味はあるのか?」「歯にお金をかける必要はあるのか?」などと考え、審美歯科治療を躊躇している方もいるかもしれません。 しかし、見た目にコンプレックスを抱いて毎日ストレスを抱えながら過ごすのはつらいことです。審美歯科の治療は豊富ですので、まずはお気軽にご相談ください。自信が持てるようになる

歯や口元は人目につきやすい部分ですので、見た目を改善することによりコンプレックスを解消できます。その結果、人前でも歯を見せて笑えるようになったり会話を楽しめるようになったりするでしょう。口腔内の健康維持に役立つ

審美歯科の治療によって歯の形状や位置を改善することにより、口腔ケアがしやすくなることが考えられます。また、理想の美しい歯や歯並びを手に入れることで、その美しさを維持していきたいと考える方は多いでしょう。 その結果、口腔ケアのモチベーションが維持しやすく、虫歯や歯周病の予防にも繋がるのです。審美歯科のデメリット

審美歯科のデメリットは、以下の通りです。費用が高くなる

審美歯科の治療は保険適用外となります。そのため、治療費が高額になる点については理解しておく必要があるでしょう。 なかでも、セラミック治療やラミネートベニア、矯正治療などは特に高額となります。歯科医院によっても料金設定が異なりますので、複数の歯科医院で見積りを取り、比較検討するとよいでしょう。定期的なメンテナンスが必要

審美歯科の治療は、一度行ったら終了というものではありません。治療によって手に入れた見た目を維持するためには定期的なメンテナンスが必要です。 例えば、セラミック治療で美しい歯を手に入れても毎日の口腔ケアを怠ると、二次虫歯を引き起こすことが考えられるでしょう。このような変化は患者さん自身では気づきにくいため、定期的に歯科医院でチェックを受けることが大切です。効果が半永久的ではない

審美歯科の治療で得られた効果は半永久的なものではありません。例えば、ホワイトニングをしても、時間が経つと元の色に戻ります。白さを維持するためには定期的に処置を受け続ける必要があるのです。 そのため、将来的にかかる費用も考慮したうえで治療を受けるかどうか決定することが大切です。健康な天然歯にダメージを与えることがある

審美歯科の治療では、健康な天然歯を削ることがあります。例えば、ラミネートベニアでは歯の表面を削ってセラミックを貼り付けます。そのため、健康な歯にあえて手を加えなければならない点はデメリットといえるでしょう。 一度削った歯を元に戻すことはできませんので、治療を受ける際には歯を削ることによるリスクや影響について理解したうえで選択することが重要です。まとめ

審美歯科とは、歯の健康や機能を維持するだけでなく、見た目の美しさに特化した治療を行う分野です。見た目のコンプレックスを解消することにより、自然に笑えるようになったり会話が楽しめるようになったりする効果が期待できます。

治療内容は、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療など多岐にわたりますので、自分に合った方法を選択するとよいでしょう。なお、治療を受ける際には費用やリスク、寿命などを確認することも大切です。

審美歯科治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

審美歯科とは、歯の健康や機能を維持するだけでなく、見た目の美しさに特化した治療を行う分野です。見た目のコンプレックスを解消することにより、自然に笑えるようになったり会話が楽しめるようになったりする効果が期待できます。

治療内容は、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療など多岐にわたりますので、自分に合った方法を選択するとよいでしょう。なお、治療を受ける際には費用やリスク、寿命などを確認することも大切です。

審美歯科治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

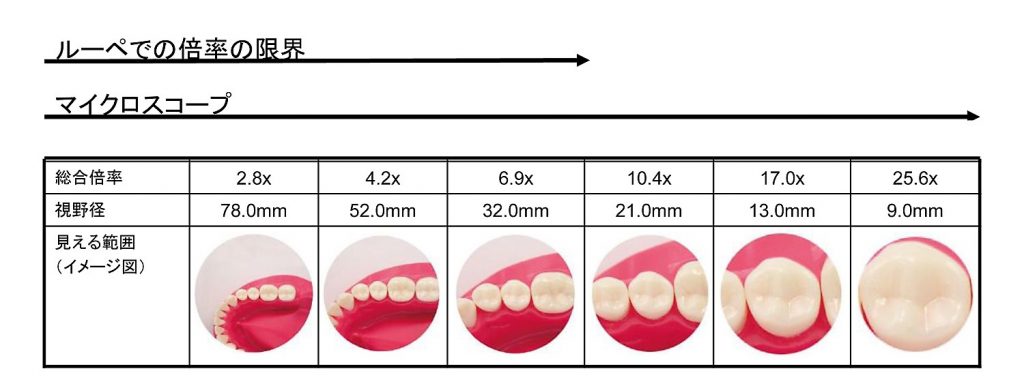

歯科用マイクロスコープ「Bright Vision」を導入しています

木更津きらら歯科では、高精度手術用顕微鏡、歯科用マイクロスコープ「Bright Vision」を導入しています。お口の中を顕微鏡で見ると、治療にどんな効果があるのでしょうか。

■マイクロスコープの仕組み

歯科用マイクロスコープは、一言で言えば、お口の中を拡大する顕微鏡です。その原理は、遠い星を眺める望遠鏡や、微細な生物の在りようを観察する顕微鏡と同じです。対象の像を対物レンズで拡大し、目に接する接眼レンズでピントがあうように調整することで、対象の像を観察できるようになるというものです。

一般の生物顕微鏡などと異なる大きな特徴は、デジタルカメラを搭載し、医師やスタッフ、患者さまがデジタル映像を共有できる点です。マイクロスコープを導入することにより、歯科治療の精度は格段にあがり、精密な治療を提供できるようになりました。

■歯科治療におけるマイクロスコープの効果

では歯科用マイクロスコープが歯科治療においてどんな効果をあげるのか見ていきましょう。

*患部の拡大

医師がルーペで患部を見たときの限界は、3cm程度の視野なのですが、マイクロスコープでは9㎜の範囲を拡大してみることができます。歯科用マイクロスコープは、患部を3倍から30倍程度にまで拡大することが可能なのです。暗くて狭いお口の中を、優れた医療用レンズと歯の根っこの奥まで照らすライティングシステムで精密にはっきりと確認することができます。

歯はとても小さなおからだの一部分です。繊細な判断と技術が求められる現代の歯科治療においては、マイクロスコープのもたらす視野は診断と施術において重要な役割を担ってくれるのです。

*ライティングシステム

医院内の照明だけでは、狭いお口の中をはっきり見ることはできません。マイクロスコープは対物レンズ軸に近接した位置に設定されたLED照明で、根管内部まで十分に照射することができます。拡大したところを明るくし、詳細まではっきりとつぶさに観察することができます。

*記録性

一般的な生物顕微鏡と異なるマイクロスコープの特徴は、デジタルカメラを搭載しているという点です。本体内にカメラを内蔵し、口腔内の組織や治療を外部モニター等に映し出すことができます。医師の治療に役立つだけでなく、患者さまと症状を共有し治療計画を深くご理解いただくこと、医療スタッフとの情報共有にも効果を発揮します。

■歯科用マイクロスコープが活躍する場面

狭くて暗いお口の中を明るく照射し、歯の根っこの奥深くまで詳細にみせてくれる歯科用マイクロスコープ。ではどんな場面でその威力を発揮するのでしょうか。

*根管治療

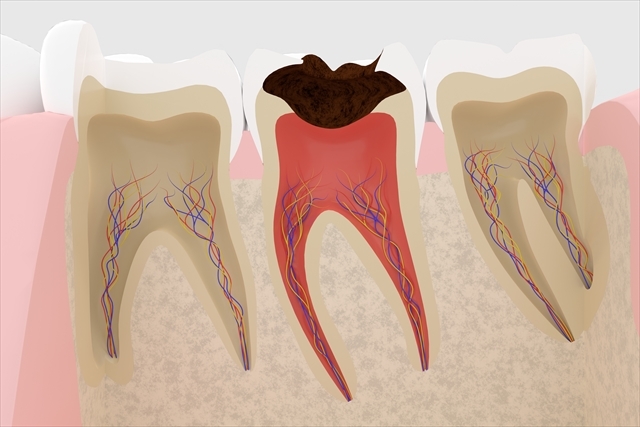

歯の根っこに膿がたまり、そのせいで歯ぐきが腫れている状態は、かなりむし歯が進行してしまっています。根管治療とは、細菌に感染した歯や神経を徹底的に殺菌して除去し、清掃・消毒して、空になった管の部分に防腐剤を詰めて密閉するというものです。それ以上の感染をストップさせ、歯の機能を維持させようとするわけです。

ところが歯根の形状は様々です。前歯と奥歯では歯根の形状も異なります。奥歯にいくほど、直接目視することが難しいのはご想像いただけますよね。歯肉の奥深く、歯の根っこのほうまで、マイクロスコープで明るく照射し、30倍近くまで拡大された映像を確認することで、膿の原因(感染源)を洗浄・除去する確度が格段にあがります。

*神経を保存する治療

むし歯が神経の近くまで進んでいる場合、ぎりぎりで神経を残す治療を選択できることがあります。マイクロスコープを用いた診断では、このぎりぎりのところを見極めることができます。もちろん、医師に高い技術が求められるのは言うまでもありません。

*むし歯部分をとりのぞく

むし歯治療の基本のひとつとして、まずむし歯の部分を取り去り、詰め物をする治療法があります。この治療法ではむし歯になった部分を可能な限り除去することが重要なのですが、同時に、歯の健康な部分は極力削ることのないように細心の注意を払わなければなりません。そんな場面こそマイクロスコープが威力を発揮するときです。むし歯部分のとりのこしはほぼなくなるといってもいいでしょう。歯と歯の間の小さなむし歯、奥歯のむし歯も見逃すことがありません。

*詰め物や型取りの精度が向上する

むし歯部分をとりのぞいたら詰め物をすることになります。被せものや詰め物と歯に、わずかな段差があると、そこから細菌がはいってむし歯が再発することも多いのです。細部まで歯を整えることにも、マイクロスコープは活躍します。型取りでも精度が格段に向上します。

*歯周病治療

歯周病治療の基本は、深くなってしまった歯周ポケットに器具をいれて、徹底的におそうじすること。歯周ポケットの中に蓄積されたプラークや歯石を観察し、肉眼では見えなかった感染源をとりのぞきます。

*微細な異常を発見する

レントゲンでもわからないような微細な亀裂が歯の痛みの原因となることがあります。歯は、むし歯でなくても、硬いものを噛んだり、歯ぎしりや食いしばりの習慣によってひびがはいってしまうこともあるんですね。肉眼で見て原因が特定できない場合、マイクロスコープで観察することを選択する場合があります。

*インプラント治療

インプラント治療は、おからだの中に人工の骨を埋め込むという繊細な技術を必要とする手術を伴います。インプラントを埋め込む顎の骨の周辺には、重要な血管や神経が走っています。これらの組織を傷つけることなく、手術を安全におからだのダメージを最小限にして成功させるためには、インプラントを入れる位置を規定し、歯肉の位置をコントロールするといった細かい作業を確実なものとしなければなりません。マイクロスコープから得ることのできる精密な情報は、高度なインプラント手術の成功のために貢献します。

*歯科医師の治療パフォーマンスの向上

実はマイクロスコープは歯科医師のパフォーマンスの向上にも役立ちます。モニター上で患部を観察することができるという特徴は、医師が正しい座位の姿勢を保つことができるという面もあるのです。繊細で高度な技術と、時により長時間にわたる集中力が求められる治療において、マイクロスコープは患者さまのために医師をサポートしてくれるのです。

■マイクロスコープの活用が適するケース

現代の歯科治療において、マイクロスコープは重要な役割を担っています。素晴らしいことづくめの機器なのですが、ちょっと奇妙な特徴もあります。それは、こうしたほうがいい・・・ という点が見えすぎてしまい、通常の保険診療で想定されている状況にあてはめることができないほど、治療の範囲が広くなる傾向はあるんです。一部保険適用できるケースもございますので、適切に、必要に応じて、より高い精度での診療を選択していきましょう。

マイクロスコープを導入している歯科医院はまだまだ少ないのが現状です。木更津きらら歯科では、高度な技術と豊富な経験をもつ医師・スタッフと、優れた設備の両面から、難易度の高い診断や治療に対応しています。あなたとご家族のお口の健康のために、頼りにしていただけたら嬉しいです!

詳しく読む →

親知らずは抜く?抜かない?それぞれのメリット・デメリットを解説!

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 親知らずが生えてくると、抜くかどうかを悩む方も多いのではないでしょうか。親知らずを抜いて強い痛みを訴える方も多いため、抜くことに不安を感じる方もいるかもしれません。

本記事では、親知らずを抜くべきか抜かないべきかを解説します。親知らずを抜く、あるいは抜かないとどんなメリット・デメリットがあるのかもご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

親知らずが生えてくると、抜くかどうかを悩む方も多いのではないでしょうか。親知らずを抜いて強い痛みを訴える方も多いため、抜くことに不安を感じる方もいるかもしれません。

本記事では、親知らずを抜くべきか抜かないべきかを解説します。親知らずを抜く、あるいは抜かないとどんなメリット・デメリットがあるのかもご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

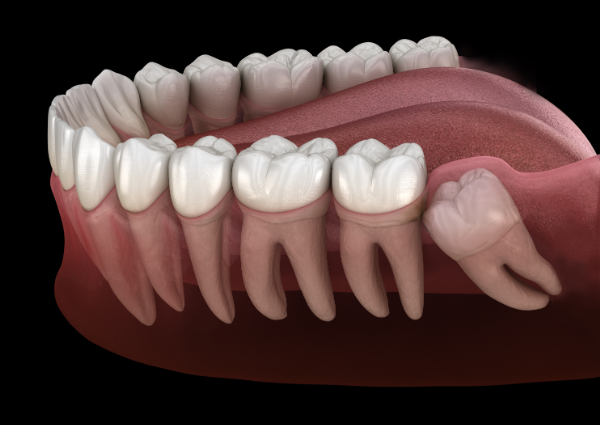

親知らずとは

親知らずは歯の一番奥に生えてくる永久歯のことで、正式名称は三番目の大臼歯であることから第三大臼歯、あるいは智歯といいます。親知らずは、10代後半から20代前半にかけて生えてくる歯です。

永久歯はおおむね15歳で全て生えそろうことが多いのですが、基本的にそれよりも遅く生えてきます。子供が自立する年齢、親の知らない間に生えてくることから、親知らずと呼ばれるようになったと言われています。

親知らずは全て正常に生えれば上下左右に各1本、合計4本生えてきます。

しかし、他の歯と同様に必ずしも4本全てが綺麗に生えそろうわけではありません。親知らずが全て生えてくる方もいれば、全く生えてこない方もいます。

親知らずは歯の一番奥に生えてくる永久歯のことで、正式名称は三番目の大臼歯であることから第三大臼歯、あるいは智歯といいます。親知らずは、10代後半から20代前半にかけて生えてくる歯です。

永久歯はおおむね15歳で全て生えそろうことが多いのですが、基本的にそれよりも遅く生えてきます。子供が自立する年齢、親の知らない間に生えてくることから、親知らずと呼ばれるようになったと言われています。

親知らずは全て正常に生えれば上下左右に各1本、合計4本生えてきます。

しかし、他の歯と同様に必ずしも4本全てが綺麗に生えそろうわけではありません。親知らずが全て生えてくる方もいれば、全く生えてこない方もいます。

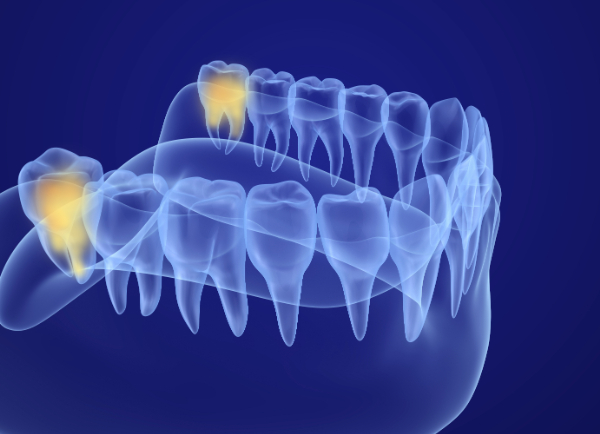

親知らずを抜くケース

親知らずは、結論からお伝えすると必ず抜くべき歯ではありません。抜かないという選択をしても問題はありません。

ただし、以下のような状況の場合には、親知らずを抜くことを勧められます。

親知らずは、結論からお伝えすると必ず抜くべき歯ではありません。抜かないという選択をしても問題はありません。

ただし、以下のような状況の場合には、親知らずを抜くことを勧められます。

まっすぐ生えてきていない

親知らずがまっすぐ生えてこず、斜めに生えたり埋もれていたりする場合には、健康な永久歯への影響を考慮して、抜くケースが多いです。 例えば、親知らずが他の永久歯よりも先に生えた場合、永久歯が生えるスペースがなくなる恐れがあります。十分にスペースがなくても永久歯が生えてくるため、歯並びが乱れる可能性が高いです。 親知らずが埋まっている場合は永久歯への影響は少ないと思うかもしれませんが、歯茎の中で横に倒れていると永久歯に悪影響を与えます。真っ直ぐ生えていて完全に埋まっている場合は問題ないこともありますが、少しだけ露出していると虫歯のリスクが高まるでしょう。 これらのことから、永久歯が埋まっていても抜歯対象となることがあります。親知らずや周囲の歯が虫歯になった

親知らずや周囲の歯が虫歯になった場合には、他の歯への影響を考慮して親知らずを抜くことが多いです。親知らずは歯の最奥に生えるため、器具が届きにくく治療が困難になることが少なくありません。 また、虫歯は他の歯にも感染していきます。そのため、親知らずの近くの歯が虫歯になった場合には、親知らずも虫歯になる可能性が高いのです。 このことから、親知らずの近くの歯や親知らずが虫歯になった場合には、抜歯を推奨する歯科医院が多いです。智歯周囲炎になった

智歯周囲炎とは、親知らず周囲の歯茎が炎症を起こすことです。親知らずの生え方が悪く歯茎に刺激を与えている場合や、親知らず周囲の歯磨きが不十分で衛生状態が悪くなっている場合に起こりやすいです。 智歯周囲炎の主症状としては、歯肉が腫れる、触ると痛む、膿が出るなどが挙げられます。放置すると状態が悪化して、口が開きにくくなったり顔が腫れたり、熱が出たりします。 智歯周囲炎は治癒と再発を繰り返し、特に体調が悪い時や ストレスが溜まっている時といった免疫力が低下しているタイミングに再発しやすいです。症状が出たことで日常生活に支障をきたすケースもあるため、一度でも智歯周囲炎を発症した場合には抜歯を検討します。親知らずを抜かないケース

親知らずを抜くことが推奨されるケースもありますが、必ずしも抜くべき歯ではありません。親知らずを抜かないケースは、次の通りです。

親知らずを抜くことが推奨されるケースもありますが、必ずしも抜くべき歯ではありません。親知らずを抜かないケースは、次の通りです。

問題なく生えている

綺麗に生えていて他の歯に影響を及ぼすリスクがなければ、親知らずを抜く必要はありません。上下どちらも真っ直ぐに生えて問題なく噛み合っていれば、抜かずに置いておくことがあります。 食べ物を問題なく噛めている、食べていて疲れない場合には、親知らずを使い続けられます。完全に埋まっている

歯が完全に埋まっている状態を完全埋伏歯、頭だけが見えていることを半埋伏歯もしくは不完全埋伏歯と呼びます。この状態の場合、痛みが出ていなければ他の歯へ影響を及ぼす可能性が極めて低いため、抜く必要はないと判断されることがあります。親知らずを抜くメリット・デメリット

親知らずを抜くことにはメリットだけでなくデメリットも伴うので、それぞれよく理解してから検討しましょう。親知らずを抜くメリット、デメリットは次の通りです。

親知らずを抜くことにはメリットだけでなくデメリットも伴うので、それぞれよく理解してから検討しましょう。親知らずを抜くメリット、デメリットは次の通りです。

親知らずを抜くメリット

親知らずを抜くメリットは、口の中のトラブルを回避できる点です。親知らずを放置すると永久歯へ影響を与えるだけでなく、歯磨きがしにくいことから虫歯や歯周病を発症するリスクを高めます。 他にも、埋まった親知らずが他の歯根や顎の骨に圧力をかけることで歯根吸収が生じ、歯根が溶けて歯がぐらぐらするようになるケースもあります。 親知らずを抜くことで様々な問題を解消できることがメリットと言えるでしょう。また、虫歯や歯周病は口臭にも関係します。親知らずを抜いた結果、口臭の発生も抑えられるかもしれません。 親知らずが噛み合わせに影響しているケースでは、親知らずを抜くことで噛み合わせが良くなります。親知らずを抜くデメリット

親知らずを抜くデメリットは、主に処置に対するものが挙げられます。親知らずを抜けば、当然ながら痛みや腫れなどが伴います。 また、処置は慎重に進められますが、特に埋没歯を抜く場合には、神経や血管を傷つける可能性があります。抜いた後に口元に痺れなどの後遺症が残る可能性も0ではないのです。 また、抜歯してできた穴から細菌が侵入して、手術後に感染症を引き起こすリスクもあります。手術後に感染症を引き起こせば痛みや腫れ、排膿の症状が現れ、他の歯にも悪影響を及ぼす可能性が高くなります。親知らずを抜かないメリット・デメリット

親知らずを抜かないという選択肢にも、メリットやデメリットがあります。親知らずを抜かないことで生じるメリットやデメリットは、次の通りです。

親知らずを抜かないという選択肢にも、メリットやデメリットがあります。親知らずを抜かないことで生じるメリットやデメリットは、次の通りです。

親知らずを抜かないメリット

親知らずを抜かないことの最大のメリットは、親知らずを他の治療に活用できる点です。具体的には、虫歯などによって歯を抜いた後に、歯牙移植に活用できることがあります。自身の歯を移植するため残存率が高い他、かかる費用も最小限に抑えられます。 他にも、親知らずをブリッジの支えとして活用できます。一般的に、親知らずの一つ手前の歯を失った場合、ブリッジの治療はできません。インプラントもしくは入れ歯しか選択できないことが多いです。親知らずを残しておけば、ブリッジ治療の選択肢を残せるのです。 また、親知らずの一つ手前の歯は、全ての歯の中で最も寿命が短い歯と言われています。生えてきてから50年程度で脆くなり、抜け落ちることもあります。 親知らずの状態にもよりますが、親知らずの一つ手前の歯を抜歯した後に矯正治療で移動させ、奥歯として活用できるケースもあるでしょう。このように、さまざまな治療を選択できるため、健康な親知らずは抜かずに置いておくことがあります。親知らずを抜かないデメリット

親知らずを抜かないことによるデメリットは、前述したように歯ブラシが届きにくいことから虫歯や歯周病のリスクが高まる点です。また、生え方によっては永久歯にも影響を与える他、噛み合わせを悪化させることもあります。 親知らずがほかの歯に悪影響を及ぼす前に抜歯すれば、様々なトラブルを未然に防げるでしょう。まとめ

親知らずは、萌出条件が良ければ無理に抜く必要はありません。親知らずの生え方が悪く、永久歯へ悪影響を及ぼす可能性が懸念されるケースでは抜くことを推奨されます。

親知らずを抜く場合でも、抜かない場合でも、メリット・デメリットがあります。それぞれをよく理解したうえで、歯科医師に相談して判断しましょう。

親知らずの抜歯を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

親知らずは、萌出条件が良ければ無理に抜く必要はありません。親知らずの生え方が悪く、永久歯へ悪影響を及ぼす可能性が懸念されるケースでは抜くことを推奨されます。

親知らずを抜く場合でも、抜かない場合でも、メリット・デメリットがあります。それぞれをよく理解したうえで、歯科医師に相談して判断しましょう。

親知らずの抜歯を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

子どもの歯科検診の重要性!内容や費用と頻度、嫌がる場合の対処法も

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 「虫歯になっても乳歯はいずれ抜ける」「子どもが歯医者を嫌がる」など、歯科医院から遠ざかっていることもあるのではないでしょうか。歯科検診を受けていないと、子どもの歯の発育に影響を及ぼすかもしれません。

特に、乳歯から永久歯へと生え変わる時期は、口内環境が日々変化します。また、永久歯よりも乳歯は虫歯リスクが高いため、定期的に歯科検診を受けることが大切なのです。

この記事では、子どもが歯科検診を受ける3つの重要性や行う内容について解説します。子どもが歯科検診を嫌がる場合の対処法もご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

「虫歯になっても乳歯はいずれ抜ける」「子どもが歯医者を嫌がる」など、歯科医院から遠ざかっていることもあるのではないでしょうか。歯科検診を受けていないと、子どもの歯の発育に影響を及ぼすかもしれません。

特に、乳歯から永久歯へと生え変わる時期は、口内環境が日々変化します。また、永久歯よりも乳歯は虫歯リスクが高いため、定期的に歯科検診を受けることが大切なのです。

この記事では、子どもが歯科検診を受ける3つの重要性や行う内容について解説します。子どもが歯科検診を嫌がる場合の対処法もご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

子どもの歯科検診の重要性

ここでは、子どもの歯科検診の3つの重要性について解説します。

ここでは、子どもの歯科検診の3つの重要性について解説します。

虫歯の早期発見・早期治療ができる

子どもの歯は、大人の歯に比べるとエナメル質が薄くもろいです。そのため、虫歯になりやすい上、虫歯が悪化しやすいのです。 「子どもの歯が虫歯になっても、いつか生え変わるから」と考える方もいるかもしれません。 しかし、子どもの虫歯を放置していると、永久歯に悪影響を及ぼすことがあります。乳歯の歯根まで虫歯菌が達すると歯茎の中の永久歯にまで影響が及び、永久歯の変色や発育不全、歯並びの悪化を招くことがあるのです。 また、虫歯により早期に乳歯を失うと、隣の歯が移動して全体の歯並びが悪化することもあります。 初期段階の虫歯であれば、フッ素の塗布やブラッシング指導などで改善できることもあります。虫歯が悪化すると、麻酔が伴う処置が必要になったり通院回数が増えたりします。初期段階で治療を開始できれば、お子様の負担を減らせるのです。歯並び・噛み合わせをチェックできる

乳歯の歯並びがよくても、永久歯へと生え変わる過程で歯並びや噛み合わせが悪化することがあります。歯並びが悪くなると、見た目が悪くなるだけでなく虫歯や歯周病のリスクが高まります。 そのため、定期的な歯科検診により、歯並び・噛み合わせのトラブルを発見することが大切です。正しいセルフケアを習得できる

子どものうちに正しいセルフケアの方法を身につけることができれば、将来にわたって口内の健康を保てます。 毎日歯磨きをしていても、正しい歯磨きができていなければ意味がありません。歯科検診では正しく磨けているかどうかを確認して、必要に応じてブラッシング指導を行います。子どもの歯科検診は何歳から?

子どもの歯科検診を受診する目安は、生後半年ごろからとされています。個人差がありますが、生後半年ごろから歯が生え始めるためです。

虫歯になるリスクは低いですが、お口の中にトラブルがないか、自宅でのセルフケアが適切かなどをチェックしてもらいましょう。

子どもの歯科検診を受診する目安は、生後半年ごろからとされています。個人差がありますが、生後半年ごろから歯が生え始めるためです。

虫歯になるリスクは低いですが、お口の中にトラブルがないか、自宅でのセルフケアが適切かなどをチェックしてもらいましょう。

子どもの歯科検診ですること

ここでは、子どもの歯科検診の内容を解説します。

ここでは、子どもの歯科検診の内容を解説します。

虫歯のチェック

まずはお口の中を診察し、虫歯の有無をチェックします。初期段階の虫歯であれば特別な治療は必要なく、経過観察で終わる場合もあります。歯並び・噛み合わせのチェック

乳歯から大人の歯へと生え変わる時期は、歯並びも噛み合わせも日々変化します。定期的にチェックを受け、異常がないか確認することが欠かせません。 歯並びや噛み合わせが悪いまま放置していると、虫歯や歯周病のリスクを高めることがあります。定期検診で異常を発見できれば、大がかりな治療が必要なくなることもあるでしょう。レントゲン撮影

目で見えない虫歯やこれから生えてくる永久歯の確認のために、レントゲン撮影を行います。特に、永久歯の生えてくる向きや位置については、レントゲン撮影により診断することが大切です。 また、永久歯の本数も確認できるため、先天性欠損についても早期に診断できます。食生活の指導

子どもの歯の発育や虫歯のリスクは、食生活によって左右されます。例えば、甘いものをよく摂る場合、虫歯のリスクが高まるため注意が必要です。 食事の時間が決まっていない、間食の回数が多いなどの場合、食生活の改善が必要になるでしょう。 また、噛む回数が少ない場合、歯並び・噛み合わせの悪化につながることがあります。食材を大きめに切る、噛み応えのある野菜を摂るなど、食事内容の工夫が必要なケースもあるでしょう。磨き残しのチェックと歯磨き指導

日頃の歯磨きを正しく行えているか、磨き残しのチェックを行います。磨き残しが多いということは、虫歯のリスクが高いということです。 そのため、お子さんの歯磨きの癖に合わせて歯磨き方法の指導を行います。クリーニング

日々の歯磨きでは、歯ブラシの届きにくい箇所に磨き残しができやすいです。そのため、クリーニングを行って、汚れをしっかり除去します。フッ素塗布

クリーニングでお口全体をきれいにした後、フッ素塗布を行います。フッ素には、歯の質を強化し再石灰化を促す効果があります。虫歯菌の繁殖を抑制する効果もあるため、虫歯予防に有効です。子どもの歯科検診の費用と頻度

ここでは、子どもの歯科検診の費用と頻度について解説します。

ここでは、子どもの歯科検診の費用と頻度について解説します。

子どもの歯科検診の費用

子どもの歯科検診の費用は、基本的には保険適用外になります。自費診療は歯科医院によって料金設定が異なりますが、約1,000~5,000円が目安です。 ただし、乳幼児期には、自治体負担により無料で歯科検診を受けられる場合があります。また、診療内容によっては保険適用の場合もあります。 具体的な費用について知りたい場合は、事前に歯科医院に確認するとよいでしょう。子どもの歯科検診の頻度

子どもの歯科検診の頻度は、3~4か月に一度が推奨されています。乳歯から永久歯へと生え変わる時期は、生え変わりがスムーズに行われているか、永久歯の本数などを定期的に確認する必要があるためです。 また、乳歯は永久歯よりも虫歯のリスクが高いため、気付いた時には虫歯がすすんでいることも珍しくありません。何も症状がなくても、3~4か月に一度は、歯科検診を受けましょう。子どもが歯科検診を嫌がる場合の対処法

歯科医院の受診は、大人でも恐怖を感じることがあります。お子様であれば嫌がってしまうこともあるでしょう。

ここでは、子どもが歯科検診を嫌がる場合の対処法について解説します。

歯科医院の受診は、大人でも恐怖を感じることがあります。お子様であれば嫌がってしまうこともあるでしょう。

ここでは、子どもが歯科検診を嫌がる場合の対処法について解説します。

嘘をつかない

「遊びに行く」など、嘘をついて歯科検診に連れていくことはやめましょう。ネガティブなイメージのある歯科医院に嘘をついて連れていくと、歯科医院や保護者の方への不信感につながります。 きちんと「今日は歯科医院に行く」と説明しましょう。お子様の気持ちが落ち着くように話しながら受診してください。午前中に予約する

昼食後に眠くなったり、夕方に機嫌が悪くなったりする乳幼児は非常に多いです。午後に歯科医院を受診すると治療がうまくいかないことがあります。 可能であれば、歯科検診の予約は午前にとるのがよいでしょう。イメージトレーニングを行う

絵本やアニメなどで、歯医者さんはどんなところか、虫歯の治療ではどんなことをするのか、事前に知ってもらいましょう。絵本やアニメでは楽しく歯科医院について説明していることが多く、ネガティブなイメージを持ちにくいです。 仕上げ磨きの際に、口の中を触ったり口を大きく開けてもらったり、練習することも効果的です。小さなことでも褒める

歯科医院を受診しても、お子様の恐怖心によって治療が受けられないということは少なくありません。それでも、診察台に座れた、少しの時間でも口を開けられたなど、頑張ったことを褒めてあげましょう。 治療自体はできなかったとしても、褒められたという成功体験が積み重なれば歯科医院への恐怖心が和らいでいきます。定期的に歯科検診を受ける

子どもが歯科治療を怖がる原因として多いのが「口を開けるのが怖い」「何をされるのかわからない」ということです。小さなころから定期的に歯科検診を受けていれば「歯医者さんは怖くない場所」「定期的に行くところだ」と認識できるでしょう。 虫歯予防の大切さも認識できれば、生涯にわたってお口の健康を守ることにもつながります。まとめ

子どもの歯科検診では、虫歯の有無、歯並び・噛み合わせの確認を行います。乳歯から永久歯へと生え変わる時期は、口内環境が変化しやすいです。トラブルを未然に防ぐためにも、定期的に歯科検診を受けることが大切です。

また、歯科検診でクリーニングや歯磨き指導、フッ素塗布を受けることにより、お口の健康を守れるでしょう。何も症状がなくても、3~4か月に一度は歯科検診を受けてください。

お子様の歯科検診を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

子どもの歯科検診では、虫歯の有無、歯並び・噛み合わせの確認を行います。乳歯から永久歯へと生え変わる時期は、口内環境が変化しやすいです。トラブルを未然に防ぐためにも、定期的に歯科検診を受けることが大切です。

また、歯科検診でクリーニングや歯磨き指導、フッ素塗布を受けることにより、お口の健康を守れるでしょう。何も症状がなくても、3~4か月に一度は歯科検診を受けてください。

お子様の歯科検診を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

部分入れ歯とは?種類と費用目安、上手に付き合っていくためのポイント!

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 虫歯やケガなどによって歯を失った方のなかには、入れ歯を検討している方もいるでしょう。入れ歯にはいくつか種類がありますが、なかでも部分入れ歯とはどのようなものなのか気になっている方がいるのではないでしょうか。

今回は、部分入れ歯とはどのようなものなのか解説します。部分入れ歯の種類や費用、メリット・デメリットについても解説しますので、部分入れ歯を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

虫歯やケガなどによって歯を失った方のなかには、入れ歯を検討している方もいるでしょう。入れ歯にはいくつか種類がありますが、なかでも部分入れ歯とはどのようなものなのか気になっている方がいるのではないでしょうか。

今回は、部分入れ歯とはどのようなものなのか解説します。部分入れ歯の種類や費用、メリット・デメリットについても解説しますので、部分入れ歯を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

部分入れ歯とは

部分入れ歯とは、虫歯や事故、ケガなどにより部分的に歯を失った箇所に歯を補うために用いられる取り外し可能な人工歯です。総入れ歯と同様に、歯ぐきのような役割を果たす床(しょう)に人工歯が取り付けられており、残った天然歯にバネ(スクラプ)をかけて固定します。

入れ歯ときくと、見た目が気になる方も多いかもしれません。

しかし、部分入れ歯には保険適用のものと自費診療のものがあり、自費診療の部分入れ歯であればある程度目立ちにくくすることも可能です。

部分入れ歯とは、虫歯や事故、ケガなどにより部分的に歯を失った箇所に歯を補うために用いられる取り外し可能な人工歯です。総入れ歯と同様に、歯ぐきのような役割を果たす床(しょう)に人工歯が取り付けられており、残った天然歯にバネ(スクラプ)をかけて固定します。

入れ歯ときくと、見た目が気になる方も多いかもしれません。

しかし、部分入れ歯には保険適用のものと自費診療のものがあり、自費診療の部分入れ歯であればある程度目立ちにくくすることも可能です。

部分入れ歯の種類と費用目安

先にも述べた通り、部分入れ歯には保険適用のものと自費診療のものがあります。ここでは、それぞれの種類の特徴や費用について解説します。

先にも述べた通り、部分入れ歯には保険適用のものと自費診療のものがあります。ここでは、それぞれの種類の特徴や費用について解説します。

保険適用の部分入れ歯

保険適用で作れる部分入れ歯は、プラスチック製(レジン)がほとんどです。費用は5,000円〜1万5,000円程度が目安となります。保険適用内で作れるため、費用が抑えられる点や治療にかかる期間が短い点がメリットです。 ただし、保険適用の部分入れ歯は厚みがあるため装着時に違和感を覚えることも少なくありません。また、プラスチックの特性上、破損しやすく、擦り減りやすいというデメリットがあります。自費診療の部分入れ歯

自費診療の部分入れ歯には、いくつかの種類があります。以下に、自費診療の部分入れ歯を5つご紹介します。金属床義歯

金属床義歯とは、歯茎に触れる部分が金属でできている入れ歯です。代表的なものには、コバルトクロム床義歯やチタン床義歯などが挙げられます。コバルトクロム床義歯は、強度に優れていて、耐久性が高いのが特徴です。 一方、チタン床義歯はプラスチック製の部分入れ歯に比べて厚みが4分の1ほどに抑えられるのが特徴で、軽く、耐久性にも優れています。金属床義歯の費用は、20万〜30万円ほどが相場です。シリコーン義歯

シリコーン義歯とは、歯茎に触れる部分がシリコーン素材で作られている入れ歯のことです。シリコーンは柔らかい素材のため装着時に痛みが生じにくいという特徴があります。費用は、10万〜50万円ほどが目安です。 なお、シリコーン素材は3〜4年程度で剥がれることがあり、剥がれた場合には修理する必要があります。ノンクラスプ義歯(ノンクラスプデンチャー)

ノンクラスプ義歯(ノンクラスプデンチャー)とは、金属のバネがついていないタイプの入れ歯のことです。金属のバネを使用しないため、入れ歯を装着していても気付かれにくいという特徴があります。 強度はあまり高くなく、機能自体はバネ付きの部分入れ歯と大差ありません。ノンクラスプ義歯の費用は10万〜50万円ほどと幅がありますので、気になる方はかかりつけの歯科医院で確認するとよいでしょう。磁性アタッチメント義歯

磁性アタッチメント義歯とは、バネを使用せずに磁石で固定する入れ歯のことです。バネを使用しないため目立ちにくく、装着時の違和感が少ないのが特徴です。 ただし、磁性アタッチメント義歯の適応となるかどうかは歯科医院で詳しく検査を受ける必要があります。費用の目安は5万〜11万円ほどです。コーヌスクローネ義歯

コーヌスクローネ義歯とは、土台となる歯に冠をはめて固定する入れ歯のことです。バネを使用しないため他の歯への負担を抑えられるのが特徴です。また、しっかり固定されるため、自分の歯と同じように食べ物を噛むことができます。 ただし、コーヌスクローネ義歯を使用するためには健康な歯を削る必要があります。費用の目安は40万〜200万円ほどです。部分入れ歯以外で歯を補う方法

部分的に失った歯を補う方法としては、入れ歯の他にブリッジやインプラントといった方法もあります。ここでは、ブリッジとインプラントとはどのような治療法か解説します。

部分的に失った歯を補う方法としては、入れ歯の他にブリッジやインプラントといった方法もあります。ここでは、ブリッジとインプラントとはどのような治療法か解説します。

ブリッジ

ブリッジとは、失った歯と隣り合う歯を削って土台を作り、橋を架けるように人工歯を固定する治療法です。バネを使用しないため目立ちにくいという特徴がありますが、健康な天然歯を削る必要があります。保険が適用されるブリッジの費用は1本あたり2万〜3万円ほどです。インプラント

インプラントとは、歯を失った部分の顎の骨に直接人工歯根を埋入して、人工歯を取り付ける治療法です。天然歯に近い噛み心地や見た目を得られるのが特徴ですが、保険適用外となるため費用は高額になります。 また、人工歯根が顎の骨と結合するのを待つ必要があるため、治療期間も長くなる傾向にあります。費用はインプラントを埋入する位置や被せ物の種類によっても異なりますが、1本あたり30万〜40万円ほどが目安です。部分入れ歯のメリット・デメリット

部分入れ歯のメリット

部分入れ歯のメリットは、以下のとおりです。適応範囲が広い

部分入れ歯には、ブリッジやインプラントに比べて適応範囲が広いというメリットがあります。例えば、ブリッジでは3本以上の欠損では適応となりませんが、部分入れ歯であれば治療が可能です。費用を抑えられる場合がある

上述のとおり、インプラントの費用は1本あたり30万〜40万円ほどが目安です。そのため、インプラントで歯を複数本補う場合には費用が高額になる傾向があります。 一方で部分入れ歯には保険が適用されるものもあります。保険が適用される部分入れ歯を選択すれば、費用を抑えることができるでしょう。手術の必要がない

インプラントの場合は顎の骨に人工歯根を埋め込むために外科手術を行います。そのため、身体的に負担がかかるでしょう。 一方で部分入れ歯の場合は、手術の必要がありません。これは、総入れ歯も同様です。そのため、持病がある方や高齢の方でも治療を受けられるのです。部分入れ歯のデメリット

部分入れ歯のデメリットは、以下のとおりです。隣接する歯に負担がかかる

部分入れ歯は、隣接する健康な歯にバネをかけて固定するため負担がかかります。バネをひっかける歯に負担がかかり続けると、歯の寿命が短くなる可能性もあります。虫歯や歯周病になるリスクが高まる

保険が適用される部分入れ歯の場合、金属部分に汚れが溜まりやすいです。そのため、お手入れを怠ると、虫歯や歯周病になるリスクが高まります。目立つことがある

保険が適用される部分入れ歯は、金属のバネを隣接する歯にひっかけて固定します。そのため、口をあけたときにバネが目立つことがあるのです。見た目を気にする方にとってはデメリットといえるでしょう。部分入れ歯と上手に付き合っていくためのポイント

では、部分入れ歯を使用する際にはどのような点に気を付ければよいのでしょうか。ここからは、部分入れ歯と上手に付き合っていくためのポイントについて解説します。

では、部分入れ歯を使用する際にはどのような点に気を付ければよいのでしょうか。ここからは、部分入れ歯と上手に付き合っていくためのポイントについて解説します。

毎日のセルフケアを丁寧に行う

部分入れ歯は残っている歯を利用して装着するため、残っている歯を失わないように毎日のセルフケアを丁寧に行うことが大切です。歯磨きを怠ると、虫歯や歯周病になるリスクが高まります。 なお、歯磨きをする際には必ず部分入れ歯を外しましょう。部分入れ歯を装着したまま歯磨きをすると、天然の歯をきれいに磨くことが難しくなります。また、歯磨き粉に含まれる研磨剤によって入れ歯に傷がつくこともあるでしょう。 そのため、歯磨きをするときは部分入れ歯を外す必要があるのです。歯磨きの仕方がわからないという方は、歯科医院で相談してください。正しい方法で着脱をする

部分入れ歯に慣れるまでは、着脱が難しいと感じることがあります。最初のうちは鏡を見ながら丁寧に外すことを心がけましょう。無理やり引っ張ると入れ歯が破損する可能性があります。 入れ歯が破損した場合には修理や作り直しになり、追加で費用が必要になる可能性があるため注意が必要です。定期的に歯科医院を受診する

部分入れ歯を使い始めて慣れるまでは歯茎に痛みが生じたり噛み合わせに違和感を覚えたりすることがあるかもしれません。そのような場合には、歯科医院で調整してもらう必要があります。我慢せずに歯科医院を受診してください。 なお、使用に問題がなくても定期的に歯科医院へ受診して歯や歯茎の状態、入れ歯の状態などをチェックしてもらうことも大切です。適切な時期に交換する

部分入れ歯の交換目安は、4〜5年ほどといわれています。そのまま使い続けていると痛みが生じたり顎の関節に負担がかかったりすることも考えられますので、適切な時期に交換しましょう。まとめ

部分入れ歯とは、失った歯を補う取り外し可能な人工歯です。保険が適用されるものや自費診療のものなどいくつか種類があるため、ご自身の希望や予算に合ったものを選ぶ必要があるでしょう。

失った歯を補う治療法にはいくつかあるため、どれが自分に合っているのかわからないという方は歯科医院で相談してください。

入れ歯を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

部分入れ歯とは、失った歯を補う取り外し可能な人工歯です。保険が適用されるものや自費診療のものなどいくつか種類があるため、ご自身の希望や予算に合ったものを選ぶ必要があるでしょう。

失った歯を補う治療法にはいくつかあるため、どれが自分に合っているのかわからないという方は歯科医院で相談してください。

入れ歯を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

お口の中の細菌とうまくやっていく方法

人間の住む環境は目に見えない微生物であふれています。人体の表面や口腔内、食道、胃腸といった消化管には細胞より多い100兆個を超える数の微生物(主に細菌)が存在するのだとか。人間の歴史よりずっと昔から存在している「細菌」とからだの関係を探ってみましょう。

■人体と共生する常在菌

人間のからだに住み着いている菌は、植物の叢(くさむら)のように集団を作って互いに影響をおよぼしながら生息しています。このような微生物を常在菌と呼びます。

アクネ菌という菌の名前を聞いたことがありますか? この菌は脂質を好み、ニキビを悪化させる面もありますが、皮膚の表面を弱酸性に保ち有害菌が皮膚へ定着しないように防いでくれる働きがあり、人のからだと共生する常在菌です。常在菌は、腸をはじめとして、口や鼻、皮膚や目など、からだの外に通じる器官に生息し、病原菌の侵入を防いだり、消化を助けるなど人体にとって有益な働きをしてくれるのです。

健康な人の場合、脳や心臓、腎臓などの臓器には微生物は入り込めず、細菌も存在しません。人のからだは微生物と共存する所と微生物の存在させない場所をはっきり分けることで、微生物と共存しているのです。

■細菌の花畑、口腔フローラ・皮膚フローラ・腸内フローラ

このような菌の集団はフローラ(花畑)と呼ばれています。口腔フローラ、皮膚フローラ、腸内フローラが人のからだに存在する三大フローラとして知られています。細菌というとコレラ菌や赤痢菌などの病気を引き起こす悪いものをイメージしてしまいがちですが、実際は人間のからだの中で、人間と共生する豊かな微生物の花畑なんですね。

■口腔フローラの善玉菌・悪玉菌・日和見菌

さてお口の中の細菌はどんな働きがあるのでしょう。口腔内には700種類、 1000億個以上の細菌が生息すると言われています。お口の健康によい働きをする、悪さをすることが多い、優勢な菌に味方するというどっちつかずの働きをする、という特徴によって、「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌」と分けて考えることがあります。

*善玉菌

からだに良い働きをする菌を善玉菌と考えてみてください。悪玉菌の増殖を抑えたり、対外からはいってくる病原体(細菌、ウイルス、毒素など)を防いだり、免疫を高める、アレルギーを抑制するといった働きがあります。善玉菌と呼ばれる菌も、からだに悪い作用を持つことがあります。

*悪玉菌

口腔内の悪玉菌で恐ろしいのは、むし歯の原因となるミュータンス菌、歯周病の原因となるジンジバリス菌・フォーサイセンシス菌・デンティコーラ菌・インターメディア菌などです。大腸菌(悪株)、真菌(カビ)なども見られます。増加しすぎるとむし歯や歯周病が発生します。お口の中で悪玉菌はプラークの中で増殖するため、プラークコントトールが大切です。

*日和見菌

善玉菌、悪玉菌のうち優勢な菌と同じ働きをし、免疫が低下すると悪玉菌に加勢してからだに悪影響を及ぼします。からだの状態によっては有害な細菌となってしまうんです。日和見感染なんていう言葉もあるんですよ。日和見感染症として口腔カンジダ症がよく知られています。

■口腔フローラのバランス

便宜的に「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌」と言う言葉が使われますが、この口腔フローラ、悪玉菌がゼロになると善玉菌がうまく働かなくなることがあるという、不思議なバランスがあるんです。つまり、「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌」のバランスが大切なんです。理想的な口腔内フローラの状態は、「善玉菌」「日和見菌」「悪玉菌」の比率が「2:7:1」とされています。

フローラのバランスが乱れると、外部病原体を防ぐバリア機能が低下したり、、感染や炎症、アレルギー反応が強くでやすくなるなどさまざまな影響が現われます。

口腔内フローラのバランスを整えることが健康を守ることにつながるんですね。

*口腔フローラと腸内フローラの関係

お口の衛生状態がよくないと腸にも影響がでてきます。口腔内フローラのバランスが乱れると、腸内フローラのバランスに影響することが考えられるのです。食べ物も水分も、口から摂取され、胃、小腸、大腸と通過していきます。唾液だけでも一日1~1.5Lも飲み込んでいるんですよ。そのような毎日で、口腔フローラのバランスが乱れ、悪玉菌が増えていたら・・・ 例えば、口腔内で歯周病菌が増えすぎると、一部が大腸まで達します。大腸に定着せず通過するだけでも、腸内フローラのバランスを大きく乱す可能性があるのです。

■歯周病と全身の健康

口腔フローラの中で悪玉菌が優勢だと、むし歯や免疫の低下が起こりますが、ここで歯周病原因菌が優勢だったらどうなるのか見直してみましょう。

悪玉菌の代表格である歯周病原因菌は歯のまわりにたまったプラークの中で増殖します。プラークが歯のまわりに貼りついていると、口腔フローラのバランスは悪いほうに大きく傾きます。するとプラークの中の細菌がからだに入り込もうとするのを阻止しようとして、歯ぐきのまわりに炎症が起こります。炎症性物質は、口腔内の血管から全身にまわり、様々な重大な病気の原因となります。

*脳梗塞・狭心症・心筋梗塞

全身にまわった歯周病菌は血管内にプラークをつくり、血管の壁面からはがれたプラークは血液の通り道を狭くします。狭心症・心筋梗塞は心筋に血液の供給がなくなることで死に至ることもある重大な病気です。脳梗塞は脳血管がつまって起こります。歯周病の人は、そうでない人より脳梗塞になるリスクが2.8倍も高いのです。

*糖尿病との関係

歯周病と糖尿病は相互に悪化させあうということがわかってきました。逆に、糖尿病の患者さんが歯周病を治療すると、血糖値をコントロールする機能が回復し、血糖値がさがります。

*歯周病と低体重児の出産・早産のリスク

妊娠している女性が歯周病にかかっていると、低体重児の出産と早産のリスクが高くなることが明らかになっています。喫煙や飲酒、高齢出産などよりもはるかに高い数字なのです。

*誤嚥性肺炎

お誤嚥性肺炎は細菌が気管から肺の中にはいることによって起こります。免疫力の低下しているご高齢者や、脳血管障害のある方は注意が必要です。お口の中の細菌が命に関わることもあるのです。

*関節炎・腎炎

お口の中の炎症物資が血液中にはいりこみ、関節炎や糸球体腎炎を起こすことがあります。歯周病は口腔内が常に炎症しており危険な細菌が常駐しているような状態のため、様々な病気の原因となります。

口の中の粘膜にある「口腔フローラ」は、お口の健康だけでなく全身の健康に大きな影響があるのです。

■口腔フローラのバランスを整えるために

口腔内フローラのバランスの乱れは、セルフケアがうまくいっていないことで起こります。乾燥や栄養の偏り、糖質の取りすぎや、生活習慣の乱れ、ストレスもよくありません。まずは歯みがき、デンタルフロスや歯間ブラシの使用で食べかすを除去し、プラークをコントロールすることで、口腔バランスをよいバランスで保つことができます。

- 食べたらみがく なにか食べたら、甘い飲み物を飲んだら、歯をみがくのが一番です。歯と歯ぐきの境目意を意識してください。

- 歯と歯の間をおそうじする デンタルフロスや歯間ブラシの使用を習慣にしてください。きれいに歯みがきしているつもりでも、以外と食べかすがつまっていたりします。

- こまめにうがいをする ブクブクうがい、ガラガラうがいをこまめにしましょう。

- 唾液の分泌を促す 唾液分泌量が低下しないように、1日に1.5リットル前後の水分をとりましょう。唾液がよく分泌されるようによく噛んで食べてくださいね。

- 食習慣を考える 糖質はほどほどに。甘いものを食べたり飲んだりしたら歯をみがきましょう。

- 生活習慣を整える ストレスをためず、よく寝て休養をとりましょう。

最後に、歯科定期検診は大切ですよ。3ヶ月に一度、プロの手で徹底的におそうじしてもらい、歯石があればそれを除去し、むし歯があれば早めに治療してしまいましょう。

詳しく読む →

「歯痛」はお口のSOS! 一筋縄ではいかないその原因と対策は?

お口の中はとても複雑で繊細です。トラブルも一筋縄ではいきません。歯以外に原因があることもあります。原因によって治療方法も変わってきます。

■歯の痛みはどうして起こるの?

一言で「歯が痛い」といっても、「冷たいもの、温かいものを食べると歯がしみる」「歯の奥がズキズキと痛い」「歯ぐきがはれて違和感がある」「噛みしめると痛い」「親知らずが痛い」など、いろいろな症状があります。むし歯は神経が露出して痛みを感じるのですが、冷たいものがしみる症状は歯周病の兆候かもしれません。歯周病は、痛みを感じるようになったらかなり進行していますよ。

■歯に由来する痛み

*「冷たいものがしみる」と感じたら歯医者へ! むし歯の痛み

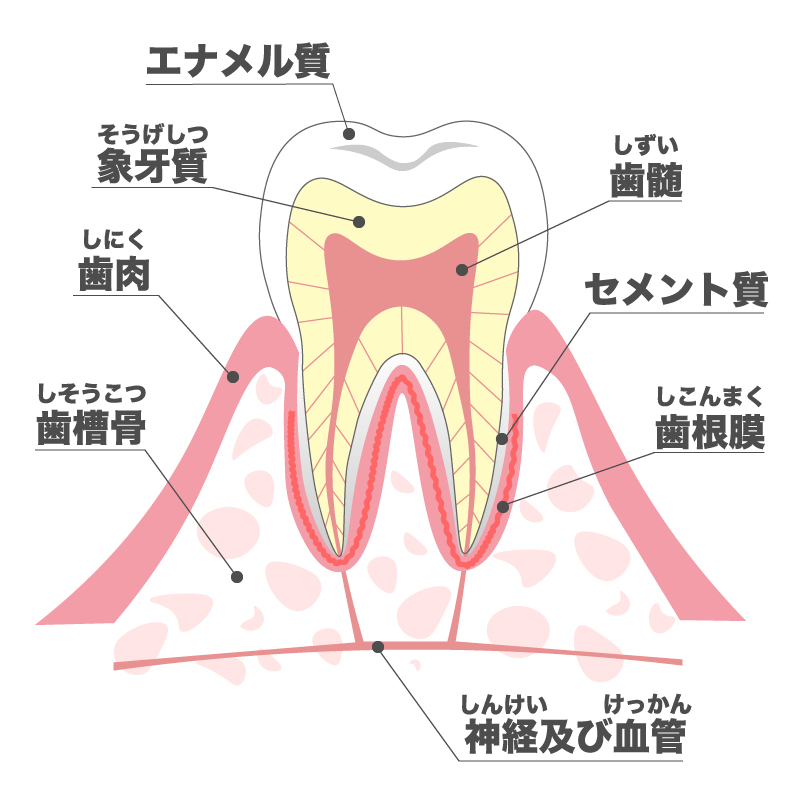

むし歯は、歯の表面のエナメル質がお口の中の酸で溶け出し穴があいてしまう病気です。むし歯の原因菌として知られているのが「ミュータンス菌」。糖質と結びついて歯の表面に付着し、プラーク(歯垢)を形成します。ミュータンス菌は糖分から乳酸を作ります。プラークがくっついたままの状態を放置していると、歯の表面が酸でゆっくり溶けていくのです。

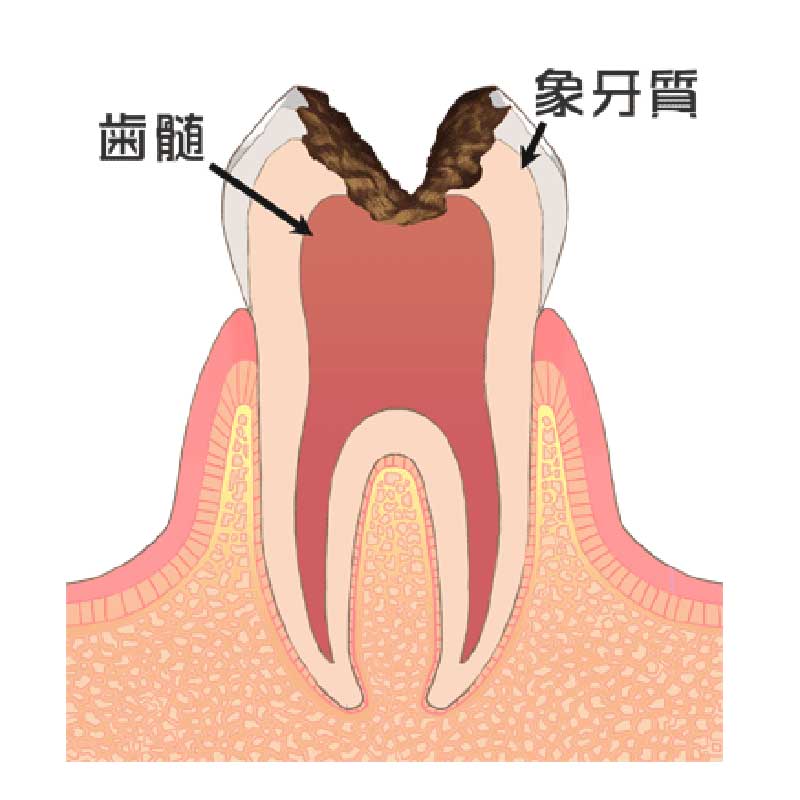

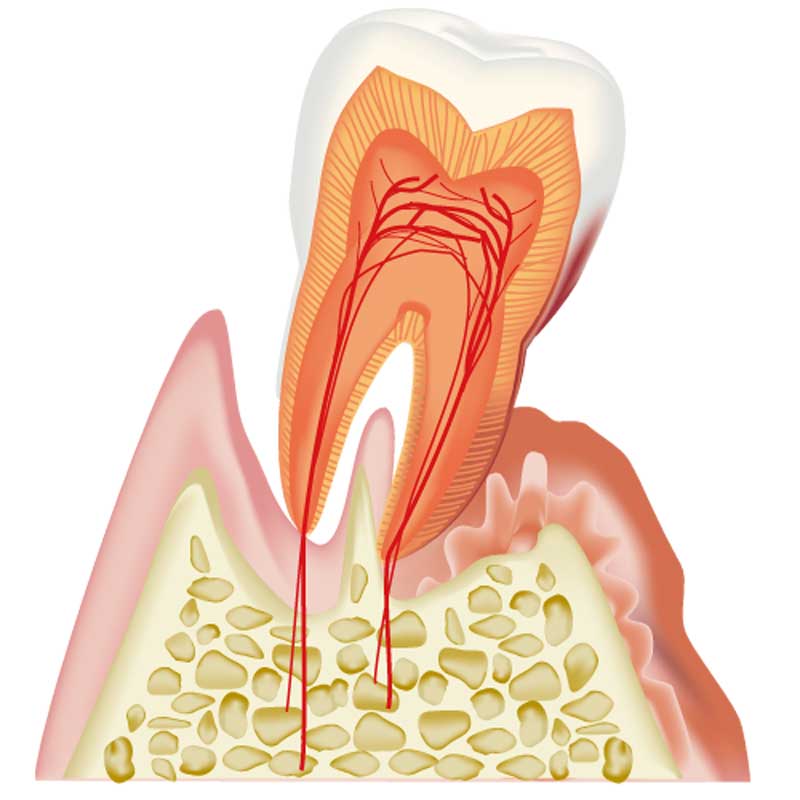

歯の表面に穴があいただけでは痛みを感じません。その内側の象牙質も酸に弱いのです。象牙質にまで進むと冷たいものがしみると感じます。神経まで進むと激しい痛みを感じるようになります。神経が破壊される段階まで進行すると、歯を抜かなければならなくなります。

こちらはC3まで進行したむし歯です。歯の象牙質の内側、歯髄にまで到達しています。痛みは耐え難いほどになっているでしょう。歯髄は神経や血管などがあつまっている組織です。ここまで進んでしまったら神経を抜く治療を選択しなければなりません。神経を抜く、とは、歯髄を除去するということ。痛みはなくなりますが、栄養が供給されず歯は死んでしまうのです。

その前段階、「冷たいものがしみる」と感じた時点で歯医者に行っていれば、むし歯の進行を食い止めることができるのです。

*知覚過敏

むし歯でなくても象牙質が露出して歯が痛むと感じることがあります。むし歯以外に、どんなときに歯が痛むのでしょうか。

- 加齢により歯ぐきがさがり象牙質が露出する 年齢を重ねると、歯ぐきがやせたり弾力が低下したりして、歯ぐきが下がってきます。歯ぐきが下がると歯の根元の象牙質が露出します。エナメル質は歯ぐきの上までしか覆っていないからです。象牙質が露出すると、痛みを感じることがあります。

- 歯の破折 事故などで歯が破損して象牙質がむき出しになった場合でも、痛みを感じることがあります。これは酸によってエナメル質が溶けてしまうむし歯の痛みとは原因が異なります。むし歯は進行しますが、歯の破損によって象牙質が露出する症状は進行するわけではありません。しかし、割れ目から細菌が入り込み痛みや炎症を引き起こすこともあり、放置しておくわけにはいきません。

- 歯がすり減る むし歯でなくても、歯は長い間には少しづつすり減っていきます。その結果、エナメル質がなくなって象牙質が露出するということもあります。

■歯ぐきに由来する痛み

*歯周病

プラークが歯と歯肉の境にある隙間、歯周ポケットにたまったままになると、体は細菌を退治するために炎症を起こします。歯ぐきが腫れ、骨が溶けるまでに進んでしまうこともあります。しかし、歯周病はサイレントキラー(静かなる殺人者)とも言われ、重症になるまで痛みはありません。

進行してくると、歯周ポケットが深くなり歯ぐきが退縮し、歯の根の部分に冷たいものが触れると痛みを感じることがあります。さらに症状が悪化すると、膿がたまり、膿の圧力によって炎症を起こしている部分が激しく痛むようになります。ここまで進行していたらかなり重症です。歯そのものというより、歯ぐきの痛みが歯周病を原因とするものだったら、手遅れと言わざるを得ないかもしれません。初期のうちは自覚症状がないのですから、ぜひ歯科で定期的に医師のチェックを受けてください。

*親知らず(智歯周囲炎)

親知らずは他の永久歯と比べ、生えてくるのが遅いので、お口の中に生えてくるスペースがなく部分的に歯ぐきの中に埋まっていたり、傾いたりしたりしていることが多くあります。歯ブラシが届かず不潔な状態になりやすいため、周りの歯肉に細菌性の炎症を起こしやすいのです。親知らずは智歯とも言いますので、親知らずの周りに起こる炎症は智歯周囲炎と呼ばれています。炎症がひどいと口が開きにくくなることさえあります。

■歯以外に原因がある(非歯原性歯痛)

実は歯痛を訴えて歯科を訪れる患者さまの1割は、「歯や歯ぐきに原因がないのに歯に痛みを感じる状態」です。非歯原性疾患と呼びます。むし歯や歯周病などとは痛みがおこる仕組みが異なるため、、治療法も異なります。

- 筋・筋膜性歯痛 顎を動かす筋肉に痛みを生じた場合に、歯の痛みとして感じることがあります。首や肩の筋肉に関連して歯痛が生じることもあります。筋・筋膜性歯痛は、いわば筋肉痛からくる歯痛です。お口の状態に由来していないので治療も全く異なるアプローチをすることになります。筋肉のストレッチやマッサージが必要です。

- 神経障害性歯痛 神経の何処かに障害が生じて感じる痛みです。神経痛と呼ばれる症状です。瞬間的に刺されたような激痛が起こる「発作性神経痛」と、24時間絶え間なく焼けつくような痛みが続く「持続性神経痛」に分けられます。服薬により治療します。

- 神経血管性歯痛 頭痛からくる歯痛です。片頭痛や、群発頭痛の症状の一つとして歯が痛むケースで、返頭痛に関連して起こることが多く見られます。痛み方が歯髄炎と似ているので難しいところなのですが、神経血管性歯痛なら歯の治療に効果を求めることはできません。頭痛の治療が必要です。

- 心臓性歯痛 狭心症や心筋梗塞などの疾患に関連して歯痛が起こる報告は少なくありません。動脈解離や心膜炎から歯痛が生じる例もあります。歩行などの運動により、発作的に起こることがわかっています。早急に心疾患の治療を行う必要があります。

- 上顎洞性歯痛 上顎洞とは副鼻腔のひとつで、左右の上あご、主に奥歯の上にある骨の中の空洞です。この空間に生じ、歯痛につながっているのが上顎洞性歯痛 です。上顎洞に起こる炎症は、耳鼻科の領域の場合と、歯科の領域の場合があります。風邪など鼻からの影響で起きている場合は耳鼻咽喉科で治療を行います。

- 精神疾患による歯痛 統合失調症、うつ病において身体症状として歯痛が出現することも知られています。心理社会的要因によって生じると言われる身体表現性障害の症状として歯痛があらわれることもあります。精神科の対応が必要な疾患です。

- 特発性歯痛 本当に原因がわからない場合もあります。後になって原因が判明する場合もあります。

一言で歯痛といってもいろいろな理由があります。重大な病気が隠れていることもあるのです。おかしいなと思ったら放置せず受診しましょう。定期検診の習慣も大切ですよ。

詳しく読む →

根管治療の流れ!治療回数や痛み、根管治療のメリット・デメリットを解説

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

根管治療は、深刻な虫歯や歯の感染によって引き起こされる痛みや問題を解決するための治療法です。この治療は歯の内部にある神経や血管にアプローチし、歯を抜かずに保存する方法として広く用いられています。

この記事では、根管治療の流れや必要な治療回数、メリット・デメリット、さらに治療中や治療後の痛みについて詳しく解説します。

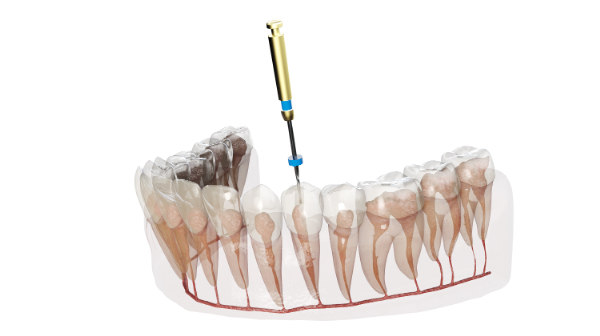

根管治療とは

根管治療は、歯の内部にある神経や血管が通っている根管に対して行う治療です。虫歯や外傷によって根管内に細菌が入り、炎症を引き起こした場合に行われます。

この治療では、感染した歯髄を取り除き、根管内を清掃・消毒してから被せ物を装着して歯の機能を回復させます。これにより、痛みや腫れを抑え、歯を残すことが可能です。

根管治療の流れ

根管治療はどのような流れで行われるのか解説します。一般的な根管治療の流れは、以下のとおりです。

診断と計画

まず、レントゲン撮影やCT撮影をして歯の状態を確認します。その結果をもとに、歯科医師が治療計画を立てます。

歯髄の除去

痛みを抑えるために局所麻酔を行い、細菌に感染した歯髄を専用の器具を使って丁寧に取り除きます。歯の内部に侵入した細菌や感染物質も一緒に除去されます。

根管内の消毒

歯髄を取り除いたら、根管内を洗浄・消毒します。細菌の完全な除去を目指し、この作業を数回繰り返すこともあります。

根管の充填

根管がきれいになったら、詰め物をして根管を密閉し、再感染を防ぎます。この際、隙間があると再感染を起こす可能性があるため、隙間を作らないように詰めることが重要です。

被せ物の装着

最後に土台を立てて被せ物を装着し、歯を補強して治療完了です。

根管治療の治療回数

根管治療に必要な回数は、歯の状態や治療する部位によって異なります。通常、前歯の場合は2〜3回、奥歯の場合は3〜4回の通院で治療が完了することが多いです。さらに、被せ物を装着するまでに3回ほど通院する必要があります。

1回の治療時間は約30分で、治療間隔は1週間に1回程度行われます。治療期間全体としては、約1ヶ月〜1ヶ月半かかることが一般的です。

再発した場合は、5回以上の通院が必要になるケースもあり、場合によっては治療期間が半年以上に及ぶこともあります。治療間隔が空きすぎると、再感染のリスクが高まるため、歯科医師の指示に従って計画的に通院しましょう。

根管治療を受けるメリット・デメリット

続いては、根管治療を受けるメリットとデメリットについて詳しく解説します。

根管治療を受けるメリット

まずは、根管治療を受けるメリットについて解説します。治療を選択する際の参考にしてください。

歯を残せる

根管治療を受ける大きなメリットは、天然の歯を残せることです。通常、深刻な虫歯や歯髄炎が進行すると抜歯が必要になるケースもあります。

しかし、根管治療を行うことで、自分の歯を残すことが可能です。歯を残すことで、咬合のバランスが保たれ、周囲の歯への負担を減らす効果も期待できます。

抜歯後は、隣接する歯が移動したり噛み合わせが悪くなったりするリスクがありますが、根管治療であれば、これらの問題を未然に防ぐことが可能です。

痛みを取り除ける

虫歯が進行して神経にまで達すると、非常に強い痛みが発生します。特に冷たいものや熱いものに敏感になります。痛みを解消するためには、神経を除去し、根管内を清掃・消毒する必要があるでしょう。

治療後、軽い痛みが残る場合もありますが、一時的なものなので、歯科医院から処方される抗生剤や鎮痛剤で対応できます。

抜歯を避けられる

抜歯は一見、簡単な解決策のように見えますが、実際にはさまざまな問題を引き起こす可能性があります。

たとえば、歯を失った箇所の噛み合わせが悪くなったり、ほかの歯に負担がかかったりするケースがあります。これにより、将来的に顔の形が変わったり、食事がしにくくなったりする可能性があるでしょう。

一方、根管治療を行えば、これらのリスクを回避しつつ、天然の歯を保存することが可能です。

根管治療を受けるデメリット

次に、根管治療を受けるデメリットについて解説します。治療前にデメリットを把握しておくことも重要です。

治療が長期化する可能性がある

根管治療は、感染した歯髄の除去から、根管内の洗浄・消毒、さらに歯を保護するための被せ物の装着まで、複数のステップが必要です。そのため、治療にかかる回数が多く、1〜2ヶ月程度の通院が必要になることもあります。

仕事などで忙しく、なかなか歯科医院を受診できないという方にとってはデメリットといえるでしょう。

歯が脆くなる可能性がある

根管治療では、根管内の神経や血管を除去するため、歯が脆くなることがあります。歯の耐久性が低下すると、割れたり折れたりするリスクが高まります。治療後には被せ物を装着するなどして補強が必要ですが、それでも元の健康な歯と同じ強度には戻りません。

むし歯などのトラブルに気づきにくくなる

神経を除去した歯は、痛みや温度変化を感じなくなるため、再発したむし歯や感染に気づきにくくなります。

特に、被せ物の下で進行するむし歯は、外見からは判断できない場合があり、問題が深刻化するまで放置されることが多いです。このようなリスクを軽減するためには、治療後も定期的に歯科検診を受け、歯の状態を確認してもらうことが重要です。

歯を大きく削る必要がある

根管内の感染を取り除くためには、歯を大きく削らなければいけません。

しかし、歯を削ることで治療後の歯は耐久性が低くなり、破折のリスクが高まります。歯の寿命が短くなる可能性があることも、根管治療のデメリットの一つです。

再発リスクがある

根管治療後も、歯根の先に膿が溜まる根尖性歯周炎や、むし歯の再発などが起こる可能性があります。初回の治療が最も成功率が高いとされていますが、再治療を行うたびに成功率が下がり、最終的には抜歯が必要となるケースも少なくありません。

これを防ぐには、治療後の歯のメンテナンスが非常に重要です。

モチベーションが低下する可能性がある

根管治療は長期間にわたります。治療が進むにつれて痛みが和らぐと、治ったと思って通院しなくなる方もいるかもしれません。

治療を中断すると、感染が再発し最終的に歯を失う可能性が高まります。そのため、最後まで治療を継続し、適切なケアを行うことが求められます。

根管治療の痛みについて

根管治療に伴う痛みが気になる方も多いでしょう。ここでは、治療の前後や治療中の痛みについて解説します。

根管治療前の痛み

虫歯が進行して神経にまで達した場合、強い痛みを感じることがあります。この場合、根管治療によって神経を除去することで痛みを取り除くことができます。

ただし、放置すると神経が壊死し、一時的に痛みがなくなることもありますが、そのままにしておくと感染が広がり、再び痛みや腫れを引き起こす可能性が高くなります。

根管治療中の痛み

治療中は麻酔が施されるため、痛みを感じることはほとんどありません。

しかし、麻酔が効きにくい場合や炎症が進んでいる場合は、治療中に多少の痛みを感じるケースもあります。

根管治療後の痛み

根管治療後数日は、噛んだ際に違和感や痛みが生じるのが一般的です。これは治療による組織の炎症や膿の排出が原因で起こる一時的なものです。

通常、2〜3日で痛みはおさまりますが、もし痛みが長引く場合は根管内に細菌が残っている可能性があるため、再度歯科医院を受診して歯科医師の指示を仰ぎましょう。

まとめ

根管治療は、歯の神経や血管が感染した際に行う治療です。治療の過程には、歯髄の除去、根管内の洗浄・消毒、被せ物の装着などが含まれ、複数回の通院が必要です。痛みを抑えるために麻酔が使われますが、治療後も一時的な痛みが生じる場合があります。

歯を抜かずに済むことや痛みを取り除けるなどといったメリットがある一方で、治療が長期化する可能性がある点や歯が脆くなる可能性がある点はデメリットといえるでしょう。

根管治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

詳しく読む →

歯周病とは?かかるとどうなるの?症状・治療方法・治療費用を徹底解説!

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

歯周病という言葉を目にする方は多いのではないでしょうか。

しかし、具体的な症状や治療方法はご存じない方もいるでしょう。「何をされるのか不安で、歯周病かもしれないけれど受診できない」と思っている方もいるかもしれません。

今回は、歯周病とは具体的にどのような状態なのか解説し、歯周病の治療内容や費用などをご紹介します。

歯周病とは?

歯周病とは、歯と歯肉の隙間である歯周ポケットから細菌が入り、細菌が歯肉の中に留まって歯肉や歯槽骨に感染を起こした状態のことです。歯周病は大きく、歯肉に炎症を起こした歯肉炎、歯槽骨という歯を支える骨が溶かされた歯周炎の2つの状態に分けられます。

歯周病の原因と進行段階

口の中には、約400~700種類の細菌がいます。これらの細菌は、歯磨きやフロスなどのケアが十分でない場合や砂糖を多く摂取した場合に、プラーク(歯垢)を作ります。歯垢は粘着性が高いため、うがいだけでは簡単に落ちません。

歯垢1mgの中には1億個以上の細菌がいると言われています。ケアが十分でないと歯垢の中の細菌が歯周ポケットに溜まり、細菌が毒素を出して歯肉が腫れたり出血したりします。これが、歯肉炎の状態です。

この状態が続くと歯肉はさらに腫れ、歯周ポケットが深くなります。深くなった歯周ポケットの中で細菌が増殖すると、歯肉炎を悪化させます。さらに進行すると、細菌が歯槽骨を溶かして歯がグラグラし始めます。この状態が歯周炎です。

歯磨きやフロスでのケアで歯垢が十分に除去できない場合、歯垢は歯石に変化します。名前のとおり石のような汚れになり、強固に歯に付着するため歯磨きやフロスなどのケアだけでは除去できません。

歯石の上には歯垢が付きやすくなるため、歯周病を悪化させる原因になります。歯の被せ物や詰め物と歯の間に隙間や段差があると、歯垢が付きやすくなり歯周病が悪化する原因になります。

また、喫煙者は非喫煙者に比べて、歯周病になりやすいと言われています。

歯周病にかかるとどうなる?

歯周病にかかると、口内だけでなく全身にさまざまな影響を及ぼします。一つずつ確認しましょう。

口腔トラブルが発生する

歯周病の代表的な影響として、口腔トラブルが挙げられます。歯周病になっているということは口内が清潔な状態ではないということなので、虫歯などの問題にも繋がりやすいでしょう。

また、下記の不快な症状に悩まされる方が非常に多いです。

- 口臭が気になる

- 朝起きると口の中がネバネバする

- 歯磨きの際に出血する

- うがいで吐き出した水に血が混じる

- 歯肉が赤く腫れる

- 歯肉を押すと血や膿が出る

- 歯肉が下がって歯が長く見える

- 歯間に食べ物が挟まりやすくなる

- 歯がグラグラする

ご紹介した症状があっても痛みはないことがあり、受診せずに放置されるケースも珍しくありません。

狭心症、急性心筋梗塞

歯周病の原因になる細菌が出す毒素や、歯周病によってできた炎症性の物質が原因となり、血管に炎症を起こします。その結果、動脈硬化につながることがあります。

狭心症や急性心筋梗塞は、動脈硬化が原因となり、心臓に血液や酸素を送る血管が狭くなったり詰まったりする病気です。心臓に十分に血液や酸素が届かなければ、死に至ることもあります。

脳梗塞

脳に血液や酸素を送る血管が詰まることで、脳梗塞を発症します。また、血栓が脳に血液や酸素を送る血管に移動することでも、脳梗塞は起こります。脳梗塞が起こると手足に麻痺がでたり、呂律が回りにくくなったりという症状がでます。

こちらも歯周病との関連が指摘されている病気です。

糖尿病

歯周病によってできた炎症性の物質が歯肉の血管から血液中に入って全身に運ばれると、膵臓から出される血糖値を下げるホルモン(インスリン)の効果が低下することがあります。その結果、血糖値が高くなり糖尿病を発症することがあるのです。

また、糖尿病の方は唾液の分泌量が低下するため、歯垢が付着しやすくなり細菌も繁殖します。そのため、歯周病が進行しやすいと言われています。

糖尿病と歯周病は相互に影響し合うことが分かっており、糖尿病をコントロールするためには歯周病の治療が欠かせません。

誤嚥性肺炎

誤嚥性肺炎は、食べ物や飲み物などを誤って飲み込み、気管や肺に入ることで起こる肺炎です。本来、食べ物や飲み物が誤って気管に入りそうになると、咳をして防ぐことができます。

しかし、加齢などが原因でこの機能が衰えると、食べ物や飲み物と一緒に口腔内の細菌を飲み込むことがあります。その結果、誤嚥性肺炎を発症します。

誤嚥性肺炎の原因となる細菌は、歯周病の原因菌が多いと言われています。

早産、低出生体重児

妊娠中は、エストロゲンやプロゲステロンと呼ばれる女性ホルモンが多く分泌されます。エストロゲンは歯周病の原因となる細菌を増殖させ、プロゲステロンは炎症の引き金になるプロスタグランジンの分泌を促すことが分かっています。

これらのホルモンの作用により、細菌が増殖し炎症が起こりやすくなるため、妊娠性の歯肉炎が起こります。歯周病が進行すると子宮収縮作用のあるホルモンが分泌されるため、早産や低出生体重児のリスクが高まるのです。

関節リウマチ

関節リウマチの方は、治療のために免疫抑制剤を使用していることがあります。そのため、健康な人に比べ細菌への抵抗力が弱まり、歯周病になりやすく悪化しやすいとされています。

歯周病の症状

歯周病の症状を、進行度ごとに解説します。

歯肉炎

歯肉にのみ炎症が起きている状態で、歯肉が赤みを帯びたり腫れたりします。また、歯磨きで出血することもあります。

歯周ポケットは2~3mmで、自覚症状はほとんどなく見た目も健康な状態とあまり変化がありません。

軽度歯周炎

歯肉だけでなく、歯槽骨にも炎症が進んだ状態です。歯肉が赤みを帯び腫れ、冷たい物がしみたり、歯磨きの際に出血したりすることもあります。歯周ポケットは3~5mmほどになります。

中等度歯周炎

炎症が悪化し、歯肉が赤く腫れて痛みが出ます。歯肉から出血し膿が出ることもあります。また、歯肉が下がって歯が長くなったように見えます。口臭も発生するでしょう。

歯周ポケットは4~6mmになります。

重度歯周炎

歯肉がブヨブヨとし、歯肉からの出血・排膿が悪化して口臭も強くなります。また、細菌によって歯槽骨が溶かされるため、歯がグラグラします。

歯周ポケットは6mm以上になります

歯周病の治療方法

歯周病の治療は、歯周基本治療、歯周外科治療、口腔機能回復治療の3つに分けられます。それぞれ解説します。

歯周基本治療

歯周基本治療は、自宅での歯磨きと歯科医院で行うクリーニング、歯石除去、噛み合わせの調整、詰め物や被せ物の修正のことです。歯肉炎、軽度歯周炎であれば、歯周基本治療で治ることがあります。

歯周外科治療

歯周外科治療は、中等度歯周炎や重度歯周炎に対して行う治療です。歯肉を切開し、歯周病の原因となる歯の根に付いている歯垢や歯石を除去します。

歯茎や顎の骨の破壊が進んでいる場合、再生療法を実施することもあります。

口腔機能回復治療

口腔機能回復治療は、歯周病が進行して歯を失った部位に、部分入れ歯やインプラント、ブリッジを使用して歯を補う治療です。歯を補うことで、十分に噛むことができるようになります。

歯周病の治療費用

歯肉炎、軽度歯周炎の治療費の目安は、保険適用で5,000円〜1万円程度、通院回数は4回程です。中等度歯周炎の治療は、保険適用で1万円〜5万円程度、通院回数は6回以上が目安でしょう。

重度歯周炎の治療費の目安は、保険適用で3万円〜10万円程度、通院回数は10回以上必要になります。

しかし、保険適用の治療では使用する薬剤、治療回数、通院頻度に限度があります。クリーニングの回数を増やしたい場合や短期間で治療を終わらせたい場合などは、自費診療を選択する必要があるでしょう。

自費治療の場合、歯肉炎、軽度歯周病の治療は1~5万円、中等度歯周炎は5万円以上、重度歯周炎の治療は20万円以上かかることがあります。

まとめ

今回は、歯周病について解説しました。歯周病は自分で治すことが難しい病気ですが、日頃のケアで防ぐことができます。

歯周病予防のために、正しい歯磨きの方法などを身に付けることが大切です。定期的に歯科医院を受診し、歯周病の早期発見、正しい歯磨きの方法を習得しましょう。

歯周病の治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

詳しく読む →

虫歯を予防する方法は?虫歯のメカニズムや定期検診の重要性を紹介!

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

「虫歯を予防する方法とは?」「虫歯になりやすい人っているの?」と、疑問を持っている患者さまもいるでしょう。

今回は、虫歯について詳しく解説していきます。虫歯のメカニズムや虫歯になりやすい方の特徴も伝えるので、ぜひ最後までご覧ください。

虫歯のメカニズム

口の中には、ミュータンス菌という虫歯の原因になる細菌が存在します。ミュータンス菌は糖をエサにして口の中で増殖し、粘着性の高いグルカンという物質を生成します。グルカンによってさまざまな細菌が引っ付きあってさらに増殖し、プラークが形成されるのです。

また、ミュータンス菌は酸も生成します。生成された酸によって歯の表面のエナメル質が溶かされることを、脱灰といいます。酸によって溶かされたエナメル質を修復する働きを再石灰化といい、通常は脱灰と再石灰化のサイクルを繰り返して健康な状態を維持しています。

しかし、間食などにより糖分の摂取回数が多くなると、再石灰化が間に合わず脱灰が進行します。再石灰化が追いつかなければ、エナメル質がどんどん溶かされ虫歯になります。

放置するとさらに進行し、痛みなどの症状が引き起こされます。最悪の場合は歯を失う恐れもあるので、できるだけ早く治療する必要があるでしょう。

虫歯を予防する方法

虫歯を予防する方法は、以下のとおりです。

ブラッシングを丁寧におこなう

虫歯は、歯垢や歯石が蓄積して細菌が増殖することによって引き起こされます。そのため、毎日のブラッシングを丁寧に行うのが、虫歯の予防には最も重要です。ブラッシング自体は、毎日している方が大多数でしょう。

しかし、外出などでブラッシングに時間をかけるのが難しいときもあるかもしれません。その際は、就寝前のブラッシングだけでも丁寧に行うように心がけてみてください。

眠っているときは唾液の分泌量が減り、唾液による自浄作用や殺菌作用も低下します。細菌が増殖しやすい状態になるため、寝る前は丁寧にブラッシングを行いましょう。できるだけ口内の細菌を減らしておくことが大切です。

歯間ブラシやフロスも使用する

歯ブラシだけではなく、歯間ブラシやデンタルフロスなどの使用も虫歯予防に効果的です。どんなに丁寧に磨いているつもりも、歯ブラシだけでは歯間など細かい部分の汚れを取るのは難しいです。

汚れが残りやすい歯と歯の隙間は、歯間ブラシやデンタルフロスを使って汚れを落とします。歯と歯ぐきの境目の部分はタフトブラシを小刻みに動かすと、汚れやプラークを落としやすいので活用しましょう。

フッ素配合の歯みがき粉を使用する

丁寧なブラッシングに加えて、フッ素の入っている歯みがき粉を使用するとより一層虫歯を予防できます。フッ素には、再石灰化を促して歯を強くする効果と、虫歯の原因となる酸の生成を抑制する働きがあるためです。

歯科医院だけではなく、ドラッグストアなどでもフッ素配合の歯みがき粉は販売されています。虫歯予防の効果を高めたい方は、購入して使用してみましょう。

定期的に歯科医院でクリーニングを受ける

丁寧にセルフケアをおこなっていても、汚れや歯石は溜まります。また、患者さまご自身でも気付かないうちに、虫歯ができているケースもあるでしょう。

定期的に歯科医院でクリーニングを受けることで、ご自身では取れなかった汚れや歯石を除去してもらえます。クリーニングでは歯石や汚れの除去だけではなく、虫歯や歯周病ができていないかのチェックもしてもらえるため、問題の早期発見にもつながるでしょう。

定期クリーニングの頻度は口腔内の状態や生活習慣によって変わりますが、およそ3ヶ月に一度が一般的です。

虫歯対策に有効な手段

歯磨きは毎食後に行うのが理想的ですが、外出中など十分にできないケースもあるでしょう。ここでは、歯磨きするのが難しい場合にできる、虫歯の対策方法をご紹介します。

うがいをする

歯みがきをするのが難しいときには、うがいをしましょう。うがいをするだけでも、ある程度の食べカスや汚れを洗い流すことができ、虫歯リスクを下げられます。

ただし、うがいだけでは細かい汚れや歯と歯の隙間に詰まっている食べカスは落とせません。歯磨きができる状況になったら、早めにおこないましょう。

また、マウスウォッシュを使用するのも効果的です。フッ素が入っているマウスウォッシュを使用すれば、虫歯予防につながります。

水をこまめに飲む

水をこまめに飲むことも、手軽にできる虫歯予防の方法です。口腔内が乾燥すると細菌が増えやすく、虫歯のリスクが高くなるからです。

また、虫歯のリスクだけではなく、口臭が発生するリスクもあります。水をこまめに飲んで口腔内の乾燥を防げば、口腔内の環境が整って虫歯・口臭を予防できるでしょう。

ただし、飲み物ならなんでも良いわけではありません。砂糖入りの飲み物を頻繁に飲むと、虫歯のリスクが高まります。コーヒーなどの色の濃い飲み物も、着色汚れがつきやすくなるので注意しましょう。

キシリトール配合のガムを噛む

ガムを噛むと唾液が分泌されやすくなります。唾液が分泌されれば自浄作用や殺菌作用もより得られるため、虫歯対策になるでしょう。キシリトールには虫歯の原因になるミュータンス菌の活動を弱める働きもあるので、キシリトール配合のガムを選ぶと効果的です。

ただし、糖が入っているとミュータンス菌の餌になるので、無糖のものを選ぶようにしましょう。

虫歯になりやすい人の特徴

虫歯になりやすい人の特徴は、以下のとおりです。

ブラッシングが上手くできていない

ブラッシングが上手くできておらず、磨き残しが多い方は虫歯になりやすいです。磨きにくい箇所などは、意識しないと綺麗に汚れを落とせません。

歯科医院では、ブラッシング指導を行っています。日々の口腔ケアの質を上げることで、虫歯を予防できる可能性が高まるためです。

ブラッシングの仕方に自信がない患者さまは、一度指導を受けてみてください。

歯並びが悪い

歯並びが良くないと、歯と歯が重なり合っている部分などブラッシングしにくい箇所に磨き残しが発生しやすいです。汚れが蓄積して細菌が繁殖し、虫歯のリスクが高くなります。

矯正治療で歯並びを整えれば、ブラッシングしやすくなり虫歯のリスクも下げられるでしょう。

虫歯になりやすい歯の質

遺伝的に虫歯になりやすいケースもあります。歯質は遺伝すると言われており、歯質が弱ければ虫歯菌に感染した時に症状が出やすいでしょう。両親が虫歯になりやすい体質なら、子どもも虫歯になりやすいかもしれません。

食事のタイミングに問題がある

食事をしたあとは、口の中が酸性に傾きます。食後しばらくすると中性に戻りますが、ダラダラと長時間食べたり間食が多かったりすると、酸性になっている時間が長くなって虫歯になりやすくなるのです。

食事やおやつは、決まった時間に取るように心がけましょう。

定期検診の重要性

虫歯を予防するためには、定期的に検診を受けることが大切です。定期検診では、患者さまがご自身では取り除けない歯石や着色汚れを落とせます。

また、虫歯や歯周病になっていないかのチェックもしてもらえるので、トラブルが小さいうちに発見・治療できます。定期検診を欠かさずに受けることで、口腔内の健康を維持しましょう。

まとめ

虫歯を予防するには、日々の丁寧なブラッシングが重要です。ブラッシングの際は歯ブラシだけでなく、歯間ブラシやデンタルフロスなども使って細かい部分の汚れも除去してください。

外出などでどうしてもブラッシングをするのが難しいときには、水やマウスウォッシュでうがいをおこないましょう。

また、どんなに丁寧にセルフケアをおこなっていても、磨き残しが発生することがあります。定期的に検診を受けてクリーニングをしてもらい、口腔内を清潔に保てるようにしてください。

虫歯予防についてもっと詳しく知りたい方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

詳しく読む →

訪問歯科で気をつけること!受診のメリット・デメリット・費用を解説

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

高齢者や介護が必要な人は、自分で歯科医院に通院することが困難です。訪問歯科では、歯科医師が自宅や施設を訪問し、必要な治療やケアを行ってくれます。

ただし、訪問歯科を受けることができるのは、特定の条件を満たした場合に限られます。また、条件によっては保険が適用されないことがあるので注意が必要です。

今回は、訪問歯科で気をつけることについて詳しく解説します。訪問歯科のメリット・デメリット、費用についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

訪問歯科とは

訪問歯科とは、歯科医師が自宅や介護施設に来て、歯の治療やお口のケアをしてくれるサービスです。例えば、体が不自由で歯科医院に通うのが難しいお年寄りや、入院している人などが対象になります。

訪問歯科では、虫歯の治療や入れ歯の調整、歯のクリーニング、お口のお手入れのアドバイスなどをしてもらえます。設備の関係で一部制限はあるものの、一般的な歯科医院で受けられるような治療を自宅や施設で受けられるという利点があります。

訪問歯科を利用することで、1人では歯科医院に通院できない人も定期的にお口のケアを受けられるようになります。

訪問歯科を受診できる人

訪問歯科は、歯科医院に通うことが困難な人のためのサービスです。自分で通院できる人は対象外となります。受診できる人の条件を確認しましょう。

外出が困難な人

高齢者や病気・怪我によって外出が難しくなった方は、訪問歯科の対象です。例えば、骨折や手術後のリハビリ中で歩行が困難な場合や、慢性疾患によって体力が低下している場合などが該当します。

障がいがある人

身体的な障がいにより移動が困難な人や、精神的な障がいによって外出が難しい人も訪問歯科の対象になる場合があります。例えば、重度の身体障がいがある方や、精神的な不安やパニック障害などで外出が困難な方が含まれます。

訪問歯科を利用すれば、安心して自宅または施設で歯科治療を受けることができるでしょう。

要介護の人・寝たきりの人

要介護認定を受けている人や、寝たきりの人も訪問歯科の対象です。こうした人は日常的な介護が必要であり、外出ができない場合が多いです。訪問歯科によって、自宅や介護施設で歯科医師が直接診療を行うため、介護者の負担も軽減されます。

1人で移動できない人

訪問歯科は1人で移動できない人が対象です。「通院が面倒だから」「混雑した電車に乗りたくないから」といった理由では利用できません。また、車椅子を使用している人でも、自分1人で問題なく移動できる人は訪問歯科の対象外となります。

訪問歯科で気をつけること

訪問歯科にはいくつか気をつけることがあります。患者側と歯科医院側のそれぞれのポイントを確認しましょう。

患者側が気をつけること

訪問歯科を受診する際には、診療を行うためのスペースを確保することが重要です。

歯科医師や歯科衛生士がスムーズに作業できるよう、ベッドや椅子の周りに十分なスペースを設けましょう。例えば、家具を少し移動させて作業しやすい空間を作るなどです。また、必要に応じて追加の照明を用意し、口腔内が見えやすい環境を整えることも大切です。

診療を受ける部屋は事前に掃除をし、清潔なタオルやシーツを用意しておくと良いでしょう。また、ペットがいる場合は、診療中は別の部屋に移動させるなど、衛生面に配慮しましょう。

既往歴や現在の疾患、服用中の薬については、事前にリストを作成し、歯科医師に渡すとスムーズです。特にアレルギーがある場合は、治療に影響を与える可能性があるため、詳しく伝えるようにしましょう。

歯科医院側が気をつけること

歯科医院側は、訪問先での感染対策を徹底する必要があります。診療器具の滅菌や使い捨て手袋、マスクの使用、手指消毒などが求められます。訪問先が高齢者や免疫力の低下した患者さんの自宅であることが多いため、通常以上に慎重な感染予防策が求められます。

訪問歯科では、歯科医院のような充実した設備がないため、限られた機材で診療を行う必要があります。ポータブルの歯科ユニットや照明器具を活用し、限られた条件下でも質の高い治療を提供できるように準備します。

また、訪問先で患者さんの容態が急変する可能性も考慮し、緊急時の対応策を事前に準備しておくことが重要です。救急キットの携帯や近隣の医療機関との連携体制を構築しておくことで、不測の事態に備えることができます。

訪問歯科を受診するメリット

訪問歯科を受診するメリットを確認しましょう。

自宅や施設でリラックスして治療が受けられる

訪問歯科のメリットは患者さんが慣れた環境で治療を受けられることです。自宅や介護施設など、普段の生活空間で歯科治療を受けることができるため、ストレスが大幅に軽減されます。

歯科治療に対する不安や恐怖を感じる方も少なくありませんが、訪問歯科ではそういった心配も和らぐでしょう。馴染みのある環境で治療を受けられるため、特に認知症や不安障害の人の負担を軽減します。

通院にともなう負担がない

訪問歯科では通院に伴う負担がありません。通常の歯科医院への通院では、移動時の疲労や身体的ストレスが避けられませんが、訪問歯科ではそういった負担がありません。ベッドなどから移動する必要がなく、落ち着いて治療を受けることができます。

加えて、通院の付き添いや移動の介助が不要となるため、介護者の方の負担も減ります。これにより、介護者の方も日々のケアに集中できるようになるでしょう。

口腔内の健康を維持できる

訪問歯科によって定期的なケアを受けやすい環境が整います。通院が困難な方々にとって、定期的な歯科検診や口腔ケアは難しいものですが、訪問歯科を利用することで、継続的なケアが可能になります。

定期的に歯科医師や歯科衛生士が訪問し、患者さんの口腔内の状態を把握することで、問題が大きくなる前に早期発見・早期治療を行うことができます。

また、訪問歯科では治療だけでなく、予防的なケアも重視されます。定期的に歯石除去やクリーニングなどの予防処置を行うことで、虫歯や歯周病のリスクを低減させることができます。

誤嚥性肺炎のリスクが低下する

訪問歯科の重要な役割に、誤嚥性肺炎のリスク低減があります。誤嚥性肺炎は高齢者の死因のひとつとなっているため、予防が非常に重要です。

口腔内の衛生状態が悪化すると、細菌が繁殖しやすくなります。これらの細菌が唾液や食べ物とともに気管に入ることで、誤嚥性肺炎を引き起こすことがあります。特に、寝たきりの人や嚥下機能が低下している高齢者は、こうしたリスクが高くなります。

訪問歯科では、定期的な口腔ケアを通じて、口腔内の細菌数を減らし、清潔な状態を維持します。歯垢や歯石の除去、適切な義歯のケアなどを行うことで、口腔内の細菌繁殖を抑制します。

口腔ケアの指導が受けられる

要介護の人や寝たきりの人の日常的な口腔ケアは介護者の方が行うことが多いです。

しかし、適切な口腔ケアの方法を知らないと、十分な効果が得られなかったり、口腔内を傷つけたりする可能性があります。

訪問歯科では、歯科医師や歯科衛生士が介護者の方に口腔ケア方法の指導を行います。歯ブラシの選び方や使い方、歯間ブラシやフロスの使用方法、義歯のケア方法などの指導を受けることで、より効果的で安全に口腔ケアを行えるでしょう。

訪問歯科を受診するデメリット

訪問歯科を受診するデメリットを確認しましょう。

治療費が増加する可能性がある

訪問歯科のデメリットとして治療費の増加が挙げられます。

一般的に、訪問歯科は外来で治療を受けるよりも費用が多くかかります。歯科医院によっては別途交通費が必要な場合もあるでしょう。

また、定期的な歯科検診やクリーニングは、長期的には大きな治療を避けるための重要な手段ですが、短期的には費用がかさむことがあります。

頻繁に定期検診やプロフェッショナルクリーニングを受ける場合、それぞれの診療費が積み重なり、年間の総費用が高くなる可能性があるでしょう。

治療内容に制限がある

訪問歯科では歯科医院で受けるのとほぼ同等の治療を受けられます。

ただし、歯科医院のように必要な設備がすべてそろった状態で治療を行うわけではありません。設備や医療機器は携帯できるものに限られます。そのため、抜歯にともなう外科手術など、歯科医院でなら可能な治療も、訪問先の自宅や施設ではできないことがあるのです。

訪問歯科を受診する費用

訪問歯科では、通常の治療費のほかに歯科訪問診療料と居宅療養管理指導料がかかります。治療内容などによって費用は異なりますが、保険適用で治療を受ける場合は、1割負担で1回あたり3,000円程度です。歯科医院によっては別途交通費の支払いが必要なこともあります。

また、訪問歯科を保険で受けるためには、歯科医院から一定の距離内に居住していることが条件となります。歯科医院から半径16km以内は保険適用となり、この範囲を超えると自費での治療になります。詳しい費用については歯科医院に確認しましょう。

まとめ

訪問歯科は、歯科医院に通うことが困難な人が定期的に歯科治療を受けられるサービスです。高齢者の場合、口腔ケアをしっかり行うことで誤嚥性肺炎のリスクを減らせます。

また、訪問歯科を受診することで、介護者の方が口腔ケアの知識も得て、より良い介護を提供できるようになるでしょう。

訪問歯科を受ける場合には、気をつけることがあります。自宅で診療を行うため、スペースを確保したり、衛生面に配慮したりする必要があります。また、自宅で受けられる治療内容に制限がある点も理解しておく必要があるでしょう。

また、訪問歯科は希望する方すべてが対象となるわけではありません。要介護の方や寝たきりの方などといった条件があるため、事前に歯科医院に確認してください。

訪問歯科診療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

詳しく読む →

器質的口腔ケアと機能的口腔ケア

「口腔ケア」と言ったら毎日の歯みがきでむし歯や歯周病を予防することを思い浮かべますか? それも口腔ケアの一面です。でも「口腔ケア」はもっと人間のからだに大きく関わっているのです。

■口腔ケアの種類

口腔ケアには、大きく分けて「機能的口腔ケア」と「器質的口腔ケア」の2種類があります。

*器質的口腔ケア

器質的口腔ケアは口の中を清潔に保つためのケアのことです。日々のうがいや歯磨き、入れ歯を洗ったり舌をお掃除したりすることを指します。

お口の中の汚れは歯だけでなく、歯ぐきや舌、頬の内側にもついていて、その中に多くの細菌が繁殖しています。細菌を繁殖させる原因となる、食べかすやプラーク(歯垢)やきれいに取り除くのが器質的口腔ケアです。口の中の細菌数を減らすことで、歯周病やむし歯、口内炎などのトラブルを予防します。また誤嚥性肺炎の予防にも効果があります。定期的な歯科検診やクリーニングも重要です。

*機能的口腔ケア

機能的口腔ケアは、食べる、話す、表情をつくるといった口の働きを維持し、回復を目指すケアのことです。口の周りの筋肉や舌を動かすことでお口の機能の低下を防ぎます。

具体的には、口周りのマッサージや、嚥下機能を鍛えるトレーニングやリハビリなどがあります。筋力は何歳になっても鍛えることができます。ずっとベッドの上で過ごしているご高齢の方が、機能的口腔ケアで飲み込む機能の向上を目指すこともできます。その一方で、からだの筋肉と同じように鍛えなければ衰えてしまいます。器質的口腔ケアと同時に行っていくことが大切です。

■口腔ケアの役割

口の中はあたたかく食べかすなどの栄養があり、細菌が繁殖しやすい環境です。そのため、積極的に清潔に保つケアをする必要があります。

*お口のトラブルを予防する

口の中で細菌が活発になると、むし歯や口臭の原因となり、歯ぐきがはれたり、口内炎や歯周病のような炎症も起こしやすくなります。

*全身の健康への影響

口腔内の状態は、全身の健康に大きく関係があります。特に歯周病はたいへん危険な病気です。炎症によって発生する毒性物質が歯ぐきの血管から全身に入り、糖尿病、心筋梗塞しんきんこうそく、脳梗塞などのさまざまな病気に影響を及ぼすことがわかっています。認知症とも相関関係にあることがわかってきました。さらに、早産や低体重出生児のリスクを高める可能性もあります。

*食事や会話における快適さ

お口の中に問題があると、まず食事を楽しむことができません。発音が不明瞭になり会話が難しくなることがあります。口臭によって自信を失い、人とのコミュニケーションがうまくゆかなくなることもあるでしょう。白く健康的な歯や口元は自分に自信を持つことにもつながります。入れ歯を使っている場合でも、きちんとメインテナンスされ清潔な状態を保っていることは、機能面だけでなく心の健康にも大切です。

■自分でできる口腔ケア

お口の清潔な状態と、機能を保つセルフケアをご紹介します。

*歯みがき

口腔ケアの基本中の基本。毎日何気なくやっている歯みがきを見直してみましょう。歯ブラシを鉛筆を握るように持ち、20回程度小刻みに振動させながら2〜3mmずつ横に動かして磨きます。歯と歯茎の間の歯周ポケットは、歯ブラシを斜め45度くらいにして、毛先を軽く入り込ませるように磨きます。力を入れ過ぎないように優しく丁寧に磨きましょう。むし歯予防には、フッ化物入り歯みがき剤が効果的です。

*歯間ブラシやデンタルフロスなどの活用

歯ブラシでは届かない歯と歯の間は、歯間ブラシやデンタルフロスを使ってプラークや食べかすを取り除きます。

*舌の掃除

舌の表面には舌苔ぜったいという汚れが付着していて口臭などの原因になります。舌に白や黄色っぽい苔こけ状のものが付着していたらそれが舌苔です。舌苔はうがいで落とすことができません。舌ブラシを使って舌の表面を奥から手前に向かって優しく3~4回こすり、その後うがいをして汚れを洗い流します。1日1回起床時に行うのが効果的です。

*顔面、口腔の運動

顔面や口腔の筋肉を運動させることで、口や舌の動きが滑らかになり口腔内の健康を維持します。口を閉じて頬を左右交互に膨らませる運動、口を大きく開けて閉じる運動、口の中で舌を回す運動などがあります。

*唾液腺マッサージ

唾液腺を刺激して唾液の分泌を促します。唾液には、抗菌作用や再石灰化の働き、酸性に傾いたお口の中を中性にもどす機能があります。唾液の出やすいポイントをマッサージします。

*定期的な歯科検診

歯科医院での定期的な検診とクリーニングを受けることで、歯や歯茎の健康状態を確認し、トラブルを早期発見し治療することができます。通常は年に1〜2回の検診が推奨されています。

■ご高齢者の口腔ケア

飲み込む機能が弱まると、食べ物や唾液が気道に入ることがきっかけで起こる、誤嚥性肺炎のリスクが高まります。誤嚥性肺炎は70代以上がかかる肺炎のうち、なんと7割~8割を占めている報告もある程、危険な病気です。これを予防するには、普段の口腔ケアに加え、専門医による口腔ケアや治療が重要になります。

*オーラルフレイル

「オーラルフレイル」は、からだの衰え(フレイル)のひとつです。なんとなくむせることが多くなってきた気がする、食べこぼしをすることが増えてきた、滑舌が悪くなってきた。それはお口の機能の衰えが原因です。お口の機能の衰えは、「変えることができる可能性がある」点が大きな特徴です。健康な状態と機能障害の中間にあり、早めに気づいて適切な対応をすることで健康な状態に近づけることができる可能性があるのです。

木更津きらら歯科では、口腔リハビリに力を入れ、患者様に合わせたトレーニングで、噛む力・嚥下機能の維持・向上を行っております。歯の本数が少なくても、トレーニングでお口の機能の回復を目指すことはできるのです。

歯みがきは重要な口腔ケアのひとつの方法です。でももっと、幅広く全身の健康の健康と関わりがあるのです。毎日の口腔ケアで口腔内の健康を守り、将来の健康につなげていきましょう。

詳しく読む →

歯みがきのタイミング

理想の歯みがきのタイミングとは? 食べたらみがくのが一番いいのです。食事のあとだけでなく、間食したとき、甘い飲み物などをお口に含む度に、歯みがきするのがベストです。まずは、朝食後、昼食後、夕食後の3回を目指してみましょう。

■歯みがきの目的

お口の中でなにが起こっているのか、詳しく見てみましょう。

歯みがきの目的は、食べかすとプラーク(歯垢)をとりのぞくことです。食べかすとプラークがむし歯の原因となってしまうからです。

むし歯の原因菌である細菌(ミュータンス菌)は、食べかすに含まれる糖分を分解して歯をとかす酸を作り出します。これが、むし歯です。

ミュータンス菌は、歯に強力に張りつき、このプラーク、むし歯菌の巣窟を作り出します。プラークは細菌と代謝物のかたまり。歯の表面にくっついている白や黄白色のネバネバした物質です。1mgに1億個以上の細菌が存在すると言われています。これはむし歯のリスクのかたまりと言ってもいいでしょう。

歯みがきで食べかすとプラークをとりのぞくことは、むし歯予防に効果的なんです。

■問題は「糖分」です

野生の動物が食べる食物、草食動物の食べる植物や、肉食動物が食べる動物の肉には糖分はほとんどはいっていないので、野生の動物は歯をみがかなくてもむし歯になることはありません。人類も縄文時代までは、虫歯や歯周病は少なかったそうですよ。

むし歯菌は、お口の中に残っている糖分を餌にして繁殖します。むし歯の原因となるミュータンス菌が糖分を分解して酸を作り、その酸が歯のエナメル質を溶かしていきます

問題なのは、糖分なのです。

■脱灰と再石灰化

お口の中は、通常、「中性」に保たれています。なにか食べると酸性に傾き、唾液の働きにより中性にもどることを繰り返しています。これを脱灰と再石灰化といいます。

*脱灰

お口の中は、。食事をすると、ミュータンス菌が、糖分を分解して酸を作り、の表面のエナメル質を溶かしてしまいます。これが脱灰です。

*再石灰化

お口の中が健康なら、脱灰の状態は長くは続きません。唾液の働きにより、むし歯菌の作り出した酸が中和されるのです。唾液には「再石灰化」を促す働きもあります。歯の表面についた酸を洗い流し、溶け出したカルシウムやリンを歯の表面に戻してくれるのです。

お口の中に糖分を含んだ食べかすが残っていると、ミュータンス菌が活発になり、再石灰化の働きが間に合わなくなってしまいます。

■食後の歯みがき

食事のあと、甘いものを食べたあと、甘い飲料を飲んだあとに、歯みがきが必要なのはこういうわけなんです。食後の歯みがきは、むし歯の原因菌のかたまりであるプラークを取り除くとともに、その餌となる食べかすを取り除きます。

■食べたらみがく

歯に食べかすやプラークがついたままの状態はよくありません。ミュータンス菌はすぐに活動しはじめます。食後なるべく早く歯みがきすることをおすすめします。

唾液の働きにより、お口の中が中性にもどるまで20分から30分かかるので、歯みがきはそのあとの方がいいのでは? という説もあるのですが、あまり考えすぎず、食べたらみがくと思っていれば間違いありません。

■昼歯みがきのすすめ

ランチタイムのあとに歯みがきはされていますか? 出先だったり、多忙だったりで、難しい面もありますが、ライオンの調査によると半数近くの方はお昼ご飯の後にも歯みがきをしているそうです。食後に軽くみがくだけ、むずかしいようならうがいだけでも、食べたままの状態よりはずっといいですよ。

■寝る前の歯みがき