木更津きらら歯科ブログ

「お口のコンサルタント(当院の歯科医師)」による、生涯安心して健康な歯で暮らしていくためのマメ知識をご紹介いたします。

木更津きらら歯科ブログ

25年07月31日

イオンモール木更津で歯列矯正ができる歯科

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

木更津きらら歯科は輝く笑顔のために、精密な歯科矯正治療を提供します。歯列矯正は、健康な歯と歯ぐきであれば、年齢に関係なく可能です。60歳以上でも十分治療できますし、症例によりますが4〜5歳から治療できる方法もあります。目立たないマウスピース矯正や、金具を歯の裏側にとりつける治療も可能です。相談は無料です。お気軽にご相談ください。

大人の歯列矯正

歯は正常なら28本で1セットですが、虫歯、歯周病、ケガなどで、歯を失ったご経験のある方もいらっしゃるでしょう。失った歯の本数が増えていけば、咬み合わせもどんどん悪くなっていきます。失った歯を補うために、入れ歯を考えなければならないこともでできますが、そうなる前に、歯科矯正で、お口の健康を守ることができる場合もあるのです。30代以上の方の歯科矯正は、見た目の美しさを整えることと同時に、乱れた歯列が健康な歯に及ぼす負担を軽減し、健康な歯を残すという大きな目的があります。

子どもの歯列矯正

小児矯正は、顎の骨が成長しきっていない歯の生え変わりのお子さまに矯正治療をするものです。骨の成長期のうちに矯正治療をスタートさせることができれば、期間も短く、少ない負担で歯並びを整えることができます。永久歯を抜かなければならない抜歯矯正を避けることにもなります。受け口、前歯が出ていたり前歯をしっかり噛みしめられないなどの噛み合わせの不都合や、生えてきた歯の位置が悪く隣の歯がきれいに生えてこない、などの症状のお子さまは、矯正をご検討ください。顎の骨の成長をコントロールしながら矯正していくことが将来的に良い歯ならびにつながります。

ブラケットを装着する矯正

歯列矯正の基本的な仕組みは歯にブラケットという装置をとりつけ、ブラケットにワイヤーを通して、ワイヤーの力で少しづつ歯を動かすというものです。患者さまのお口の状態やご要望により、様々な矯正治療をご提供いたします。

マルチブラケット装置を利用した矯正

歯の表側に金属製のブラケットをとりつけ、ブラケットに通したワイヤーで歯を適正な位置に動かす矯正の基本的な方法です。プラスチックやセラミックのブラケットなら目立ちにくく、矯正治療に対する抵抗感を軽減してくれます。ご予算や治療期間を考慮しご紹介、ご提案いたします。

舌側矯正

矯正装置を歯の後ろ側(舌側)に装着する矯正方法です。矯正装置がほとんど目立ちません。矯正期間中でも歯の表側がむし歯になりにくいというメリットもあります。デメリットとしては、矯正装置制作の難易度が高く、費用が高い点、患者さんご自身の違和感が強い点です。人の目が気になり矯正に踏み切れずにいる方、見た目が重要なご職業の方に適しています。

マウスピース型矯正(歯科)装置(インビザライン)

「インビザライン」は、治療後のイメージに向かって矯正治療を何段階かにわけてマウスピース(アライナー)を作成し、1~2週間後ごとに交換していきながら、歯並びを整えていくというものです。着脱可能で、普段のライフスタイルを我慢する必要はありません。

インビザラインのメリット

- 目立ちにくい

透明に近いマウスピース型の矯正装置(アライナー)は従来のワイヤー矯正と比較して非常に目立ちにくいものです。 - 着脱可能な矯正装置

歯の手入れが普段通りにできるため清潔です。「装置がはずれてしまう」というトラブルがありません。食事や歯みがきなどの際にとりはずしができることから、様々な利点があります。 - 治療後の状態が事前にわかる

3Dシミュレーションにより、歯の移動過程を事前に確認でき、あらかじめ仕上がりの状態がわかります。 - 体にやさしい、金属未使用の素材

アライナーは歯科矯正用に開発されたプラスチック製で、金属を使っていません。金属アレルギーの心配がなく、お口の中を傷つける心配もありません。 - 通院回数が少ない

ご自身で、段階を追って装着するマウスピースを変えていくことで通院の回数をおさえることができます。多忙な方や遠方の方でも治療を受けることが可能です。

インビザラインのデメリット

自己管理が不可欠。装着時間を守らないと歯が動きません。また重度の不正咬合など、患者さまのお口の状態によっては使用できないことがあります。

インビザラインのラインナップ

- インビザライン・フル

透明に近いマウスピース型の矯正歯科装置(インビザライン)を歯並び全体に装着して矯正治療を行います。治療後のイメージに向かって矯正治療を何段階かにわけてマウスピース(アライナー)を作成し、1~2週間後ごとに交換していきながら、歯並びを整えていきます。 - 「iGOシステム」

前歯が少しだけ気になる場合は「iGOシステム」が適しています。歯並び全体ではなく、前歯のみの部分的なマウスピースを1~2週間ごとにとりかえながら、歯を動かしていく手法です。費用はインビザライン・フルの半額以下、2ヶ月〜3ヶ月という短期間で効果を期待できます。 - インビザライン・ファースト

歯の生え変わりと顎の成長段階にある6〜10歳頃のお子さまを対象にしたマウスピース矯正です。通常、子どもの歯列矯正では、顎の成長のコントロールと歯並びを整える2種類の治療を別々に行いますが、この2つの治療を同時に行うことが可能になりました。インビザライン・ファーストについて詳しくは こちら

口腔内3Dスキャナー「iTero element(アイテロ エレメント)」

当院では、口腔内スキャナー「iTero element(アイテロ エレメント)」を導入しました。ご自分の歯並びやかみ合わせを確認し、治療後の歯並びもその場でシミュレーションしてご覧いただくことができます。マウスピースの精度が格段に向上します。

マウスピース型矯正(歯科)装置(クリアコレクト)

マウスピースを使用する矯正システムです。前歯から1番め~7番目の歯を動かします。抜歯はありません。歯肉の2mm程度までを包むように設計されていて、矯正力が強いのが特徴です。

歯科矯正用アンカースクリューを用いた矯正歯科治療

歯科矯正専用に開発された人工歯根(歯科矯正用アンカースクリュー)を顎の骨に埋め込み、これを支柱にして歯列全体を動かしていきます。顎全体に矯正装置をつける必要がなく、矯正期間中のわずらわしさが軽減されます。期間も短期間で済みます。

部分矯正

1本から数本の歯列を整える矯正方法です。前歯だけ、少し隙間がある、など部分的に歯ならびを治したい場合は部分矯正で治療できることがあります。患者さまの状態にあわせて、前述の方法のいずれか、または複数を組み合わせて治療します。症例によりますが、期間が比較的短くてすみ、費用を抑えることもできます。

当院の矯正治療は自由診療です

当院の矯正治療は自由診療となり、全額患者さまのご負担となります。患者さまのお悩み、ご要望や、治療方法によって治療費は異なってきます。歯列矯正は費用や治療期間、期間中のお口のケアなど、患者さまのご負担が大きな治療です。ご予算もご相談させていただきながら治療計画をご提案いたします。ご遠慮なくお問い合わせください。

詳しく読む →

25年07月24日

歯医者の定期検診では何をするの?受けるメリットと頻度も

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 歯が痛くなったら歯医者へ行くという方は多いかもしれませんが、近年では予防のために歯医者で定期的に検診を受ける人が増えつつあります。定期健診と聞いて「実際には何をするの?」「どれくらいの頻度で行くべき?」といった疑問を持っている方も多いでしょう。

今回は、歯医者で行われる定期検診の内容や、受けるメリット、適切な受診頻度、そして費用の目安についてわかりやすく解説していきます。今後の歯の健康を守るためにも、ぜひ参考にしてください。

歯が痛くなったら歯医者へ行くという方は多いかもしれませんが、近年では予防のために歯医者で定期的に検診を受ける人が増えつつあります。定期健診と聞いて「実際には何をするの?」「どれくらいの頻度で行くべき?」といった疑問を持っている方も多いでしょう。

今回は、歯医者で行われる定期検診の内容や、受けるメリット、適切な受診頻度、そして費用の目安についてわかりやすく解説していきます。今後の歯の健康を守るためにも、ぜひ参考にしてください。

歯医者で定期的に検診を受けるメリット

歯医者の定期検診には、単なる歯のチェック以上の価値があります。ここでは、定期検診を受けることで得られる主なメリットについてご紹介します。

歯医者の定期検診には、単なる歯のチェック以上の価値があります。ここでは、定期検診を受けることで得られる主なメリットについてご紹介します。

虫歯や歯周病の早期発見・治療につながる

虫歯や歯周病は、初期段階では自覚症状がほとんどありません。そのため、気づいたときには進行していたというケースも少なくないのです。 しかし、定期検診を受けていれば、症状が悪化する前に問題を発見でき、簡単な処置で対応できる可能性が高まります。重度の虫歯や歯周病になってから治療を始めると、治療回数や費用も増える傾向があります。 定期的に検診を受けていると、治療の負担や費用も抑えられる可能性があるのです。将来的な歯の喪失を防げる

歯を失う主な原因は、虫歯と歯周病です。この二つが悪化すると、歯がぐらついて抜けたり、抜歯が必要になることもあります。永久歯は乳歯と違って生え変わることがないため、一度歯を失うとインプラントやブリッジなどの歯を補う治療が必要になるでしょう。 定期的に口腔内をチェックしていれば、症状が悪化する前に対処して歯を守ることができます。自分の口の中の状態を把握できる

定期検診では、歯科医師や歯科衛生士が口腔内の状態を丁寧に説明してくれます。自分では見えにくい部分の異変や、磨き残しが多い箇所などを知ることができるため、日々のセルフケアにも役立ちます。 正しい知識やブラッシング方法を身に着ければ、さまざまなトラブルの予防につながるでしょう。全身の健康維持にもつながる

最近の研究では、口腔内の健康と全身の健康には密接な関係があることがわかってきています。歯周病が悪化すると、歯周病菌が体内に入り込み、糖尿病や心疾患、誤嚥性肺炎などのリスクを高めるといわれています。口の中を清潔に保つことは、健康寿命を延ばすためにも非常に重要です。歯医者の定期検診では何をする?

歯医者の定期検診では、単に虫歯の有無を調べるだけではなく、さまざまな方法で口腔内の健康状態をチェックし、必要な予防や処置を行います。ここでは、一般的な定期検診で行われる主な項目について解説します。

歯医者の定期検診では、単に虫歯の有無を調べるだけではなく、さまざまな方法で口腔内の健康状態をチェックし、必要な予防や処置を行います。ここでは、一般的な定期検診で行われる主な項目について解説します。

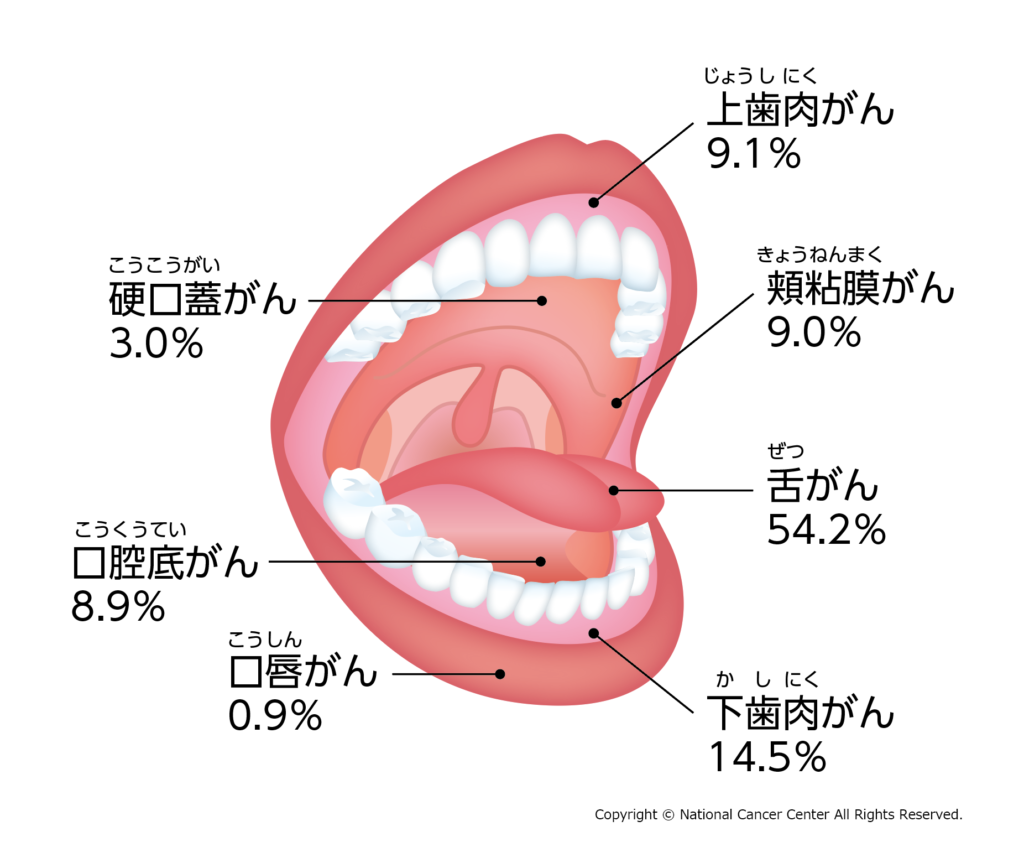

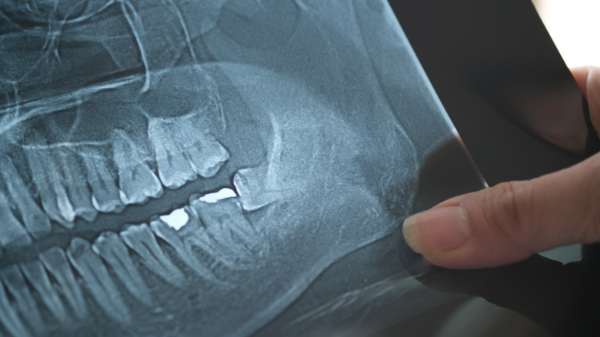

口腔内全体と虫歯のチェック

定期健診でまず行われるのが、虫歯や歯周病の有無を確認するための視診と触診です。歯の状態を確認し、必要に応じてレントゲンを撮影し、見た目ではわからない歯茎の中にある歯の根や骨の状態まで確認します。 レントゲンを撮影すれば、詰め物の下で進行している虫歯も見つけることができます。その他にも、噛み合わせのバランスや、舌・頬粘膜などの異常もチェックします。総合的に確認することで、さまざまなトラブルの予防を目指します。歯ぐきの状態の検査

専門の器具を使用して、歯周ポケットと呼ばれる歯と歯ぐきの隙間の深さを測る検査を行い、歯周病の進行度をチェックします。健康な状態の歯周ポケットは1ミリから2ミリ程度の深さですが、歯周病が進行すると歯周ポケットが深くなります。歯石やプラークの除去

食べかすを栄養として増えるプラークと、プラークが溜まり石のように固くなった歯石は、日々のブラッシングでは取り除くことが難しいです。このほか、日々の蓄積によってできる着色汚れなどを除去するPMTCを行います。 PMTCはプロフェッショナル・メカニカル・トゥース・クリーニングの略で、専用の器具を使用して行う専門的なクリーニングのことです。これにより、虫歯や歯周病の原因となる細菌を物理的に減らし、歯ぐきの炎症を防ぎます。 クリーニング後は、歯がツルツルと滑らかになり、汚れが付きにくくなる効果もあります。フッ素塗布などの予防処置

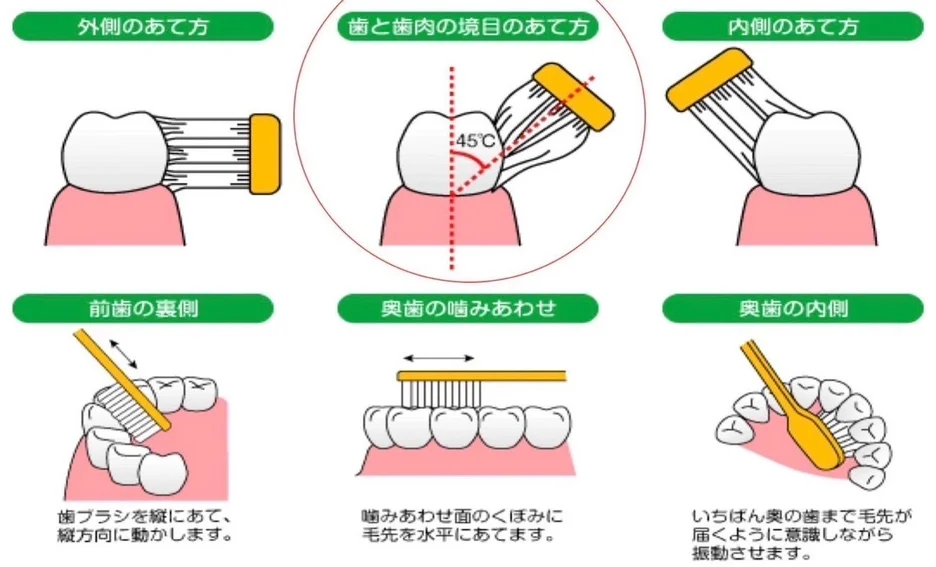

虫歯予防のために、高濃度のフッ素を歯の表面に塗布する処置が行われることがあります。フッ素は歯のエナメル質の再石灰化を促し、酸に対する抵抗力を高める働きがあります。特に、歯質が弱い子どもや、虫歯の再発リスクの高い方には効果的な処置です。ブラッシング指導や生活習慣のアドバイス

歯科衛生士から正しいブラッシング方法の指導が行われます。また、食生活や喫煙習慣、間食のタイミングなど、生活習慣についてのアドバイスも受けることができます。 健康な口腔環境を保つためにどうすれば良いのか具体的に知ることができ、日常生活にすぐ取り入れられる予防法が学べるのも、定期検診の大きなメリットです。歯医者で検診を受ける頻度

定期検診は受けたほうが良いとわかっていても「どのくらいの間隔で通えばいいのか?」と疑問に思う方は多いのではないでしょうか。検診の理想的な頻度は、年齢や口腔内の状態、生活習慣によって異なります。

以下に、目安となる頻度とその理由を解説します。

定期検診は受けたほうが良いとわかっていても「どのくらいの間隔で通えばいいのか?」と疑問に思う方は多いのではないでしょうか。検診の理想的な頻度は、年齢や口腔内の状態、生活習慣によって異なります。

以下に、目安となる頻度とその理由を解説します。

一般的な目安

健康な成人で特に問題がない場合でも、3〜6ヶ月に1回の定期検診が推奨されています。虫歯や歯周病が進行するスピードを考慮した頻度で、最低でも半年に1回チェックを受けていれば、大きなトラブルになる前に対処できる可能性が高まります虫歯・歯周病のリスクが高い人

すでに虫歯や歯周病がある、過去に再発を繰り返している、または喫煙習慣や糖尿病などの全身疾患がある方は、1〜3ヶ月に1回の頻度が推奨されています。口腔トラブルのリスクが高いため、再発や悪化を防ぐためにも医師の指示にしたがって受診しましょう。子どもや矯正治療中の方

乳歯や生え変わりたての永久歯は歯質が弱いため、虫歯になりやすいという特徴があります。さらに進行も早いため、3〜4ヶ月ごとの定期検診が推奨されます。 また、矯正中の方も装置の影響で磨き残しが増えやすいため、装置の調整に加えて口内のこまめなチェックが必要です。歯医者で検診を受ける場合にかかる費用

定期検診の費用について不安に思う方も多いかもしれません。ここでは、検診時にかかる一般的な費用についてご紹介します。

定期検診の費用について不安に思う方も多いかもしれません。ここでは、検診時にかかる一般的な費用についてご紹介します。

保険診療の場合の費用

虫歯や歯周病のチェック、歯石除去など、医療行為に該当する検診内容であれば健康保険が適用されます。自己負担3割の方であれば、1回あたりの費用は3,000円前後が一般的です。 内容によって金額は変動しますが、数千円で受けられることが多いでしょう。自費診療の場合の費用

審美目的のクリーニングや特別な機械を使った治療などには、保険が適用されないことがあります。この場合は自費診療となり、内容にもよりますが1回あたり3,000円〜1万円程度が相場です。 歯科医院によって検診の内容や費用が変わるため、事前に確認しておくと良いでしょう。自治体の助成制度などがある場合

お住まいの自治体によっては、子どもや高齢者を対象に歯科検診の費用を助成、一部補助しているケースもあります。母子健康手帳に記載された無料検診、学校や保健センターなどで行われる定期検診など、費用負担が軽減される制度を活用すれば、経済的な負担を抑えられます。まとめ

歯医者での定期検診は、歯のチェックや歯石除去、歯周病検査やフッ素塗布など、口腔内を総合的にケアする内容が含まれています。日々のセルフケアでは補えない部分を専門的にフォローしてもらえます。

定期検診の間隔は一律ではなく、その人のリスクや生活環境に応じて調整されます。定期的に受診することでトラブルの悪化を防ぎ、結果的に治療費や通院の負担を減らせるでしょう。

歯医者での定期検診は虫歯や歯周病の早期発見や予防だけでなく、将来の歯の健康を守るために非常に重要な習慣です。まだ受けたことのない方は、一度受けてみると良いでしょう。

歯医者の定期検診を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

歯医者での定期検診は、歯のチェックや歯石除去、歯周病検査やフッ素塗布など、口腔内を総合的にケアする内容が含まれています。日々のセルフケアでは補えない部分を専門的にフォローしてもらえます。

定期検診の間隔は一律ではなく、その人のリスクや生活環境に応じて調整されます。定期的に受診することでトラブルの悪化を防ぎ、結果的に治療費や通院の負担を減らせるでしょう。

歯医者での定期検診は虫歯や歯周病の早期発見や予防だけでなく、将来の歯の健康を守るために非常に重要な習慣です。まだ受けたことのない方は、一度受けてみると良いでしょう。

歯医者の定期検診を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

25年07月17日

歯科助手から歯科衛生士へ!仕事の違いや資格を取る方法

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 歯科医院で活躍するスタッフには歯科助手と歯科衛生士がいますが、それぞれの役割や業務内容には明確な違いがあります。歯科助手として働くうちに「専門的な知識や技術を身につけたい」「患者さまの口腔ケアに直接関わりたい」と感じ、歯科衛生士を目指す方も多いです。

この記事では、歯科助手と歯科衛生士の違いや、歯科衛生士になるための資格取得の流れ、働きながら目指す方法についてわかりやすく解説します。

歯科医院で活躍するスタッフには歯科助手と歯科衛生士がいますが、それぞれの役割や業務内容には明確な違いがあります。歯科助手として働くうちに「専門的な知識や技術を身につけたい」「患者さまの口腔ケアに直接関わりたい」と感じ、歯科衛生士を目指す方も多いです。

この記事では、歯科助手と歯科衛生士の違いや、歯科衛生士になるための資格取得の流れ、働きながら目指す方法についてわかりやすく解説します。

歯科衛生士と歯科助手の仕事の違い

歯科医院で働くスタッフにはさまざまな職種がありますが、その中でも歯科助手と歯科衛生士は混同されやすい存在です。どちらも歯科医師をサポートする役割を担っていますが、業務内容や資格の有無、患者さまとの関わり方など、明確な違いがあります。

ここでは両者の役割の違いを具体的に解説します。

歯科医院で働くスタッフにはさまざまな職種がありますが、その中でも歯科助手と歯科衛生士は混同されやすい存在です。どちらも歯科医師をサポートする役割を担っていますが、業務内容や資格の有無、患者さまとの関わり方など、明確な違いがあります。

ここでは両者の役割の違いを具体的に解説します。

歯科衛生士は国家資格が必要な専門職

歯科衛生士は、厚生労働省が認定する国家資格を取得した専門職です。資格を取得することで、歯科予防処置や歯科保健指導、歯科診療補助といった、医療行為にかかわる業務が認められます。 特に、スケーリング(歯石除去)やフッ素塗布、歯周病の管理といった処置は、歯科衛生士でなければ行うことができません。 歯科衛生士は治療の質や患者さまの予防意識を高めるうえで、非常に重要な役割を果たしています。診療のサポートにとどまらず、患者さま一人ひとりの状態に応じた口腔ケアの提案や、生活習慣の指導なども担います。歯科助手は資格が不要な事務・サポート職

歯科助手は資格を必要としない職種であり、未経験からでも始められる点が特徴です。業務の中心は、歯科医師や歯科衛生士の診療を補助すること、また受付・会計業務や診療準備・後片付け、器具の洗浄・滅菌などの院内業務全般を担うことです。 歯科助手は患者さまの口腔内に直接触れる処置を行うことはできませんが、診療の流れをスムーズに進めるために欠かせない存在です。患者さまへの対応や医院の雰囲気づくりにも関わるため、コミュニケーション能力や気配りも求められます。業務範囲に明確な法律上の違いがある

歯科衛生士と歯科助手の大きな違いのひとつに、法律で定められた業務範囲があります。歯科衛生士は歯科衛生士法に基づき、医師の指示のもとで一定の医療行為を行うことが認められています。 しかし、歯科助手にはそのような法律上の定義はなく、医療行為にあたる処置を行うことはできません。患者さまとの関わり方にも違いがある

患者さまとの関わり方にも違いが見られます。歯科衛生士は、診療台に座っている患者さまと直接かかわり、口腔内を扱う処置を通して信頼関係を築いていきます。定期的なメンテナンスで継続的に関わることもあり、患者さまから相談を受ける機会も多くなります。 一方、歯科助手は受付や待合室での対応、診療のサポート時の声かけなど、間接的な場面で患者さまと関わることが多いです。直接処置は行わないものの、笑顔での応対や気配りが、患者さまの医院への印象を大きく左右することもあります。歯科助手から歯科衛生士になるメリット

ここでは、歯科助手から歯科衛生士を目指すことで得られるメリットについて解説します。

ここでは、歯科助手から歯科衛生士を目指すことで得られるメリットについて解説します。

医療従事者として専門性の高い仕事ができる

歯科衛生士になることで、国家資格に裏づけされた専門的な知識と技術をもとに、医療行為にかかわる業務を担えるようになります。たとえば、歯石の除去やフッ素塗布、歯周病の予防処置、保健指導といった仕事は、資格を持つ歯科衛生士にしか許されていません。 患者さまの口腔環境を整え、健康を維持・改善する役割を果たせることは、医療職としてのやりがいを強く実感できるポイントです。より深く患者さまと関われる

歯科助手の業務では、診療補助や受付対応、器具の準備など、患者さまとの間接的なやりとりが中心となります。歯科衛生士は患者さまの口腔内を実際に診て処置を行う機会が多く、カウンセリングやセルフケアの指導を通して信頼関係を築くことができます。 定期的に通う患者さまを長期的にサポートできるため、感謝の言葉を直接受け取る機会も増え、仕事への満足感や責任感が高まるでしょう。給与や待遇面での向上が見込める

歯科衛生士は国家資格であり、専門的な知識と技術が求められるため、歯科助手と比べて給与水準が高く設定されているのが一般的です。また、福利厚生や勤務条件も安定しているケースが多く、長期的なキャリア形成がしやすい点も魅力です。 特に正社員として継続的に働きたい方や、将来的に結婚や出産後も復職したいと考える方にとって、歯科衛生士の資格は大きな強みとなります。就職・転職の幅が広がる

歯科衛生士は全国どこでもニーズが高く、引越しやライフステージの変化に合わせて働く場所を選びやすい職業です。一般的な歯科クリニックだけでなく、総合病院の口腔外科や企業内診療所、介護施設、保健所、歯科関連企業など、活躍の場は多岐にわたります。キャリアアップや独立も視野に入る

歯科衛生士として経験を積んだ後には、後進の指導や教育分野に進んだり、セミナー講師や専門資格の取得によってさらなるステップアップを目指すことも可能です。 予防や訪問ケアなどに特化した歯科衛生士向けの開業支援制度も存在しており、将来的に自分の専門性を活かした働き方を模索することもできます。こうしたキャリアの広がりは、歯科助手にはない大きな魅力です。歯科衛生士の資格を取るためには

歯科衛生士として働くためには、国家資格の取得が必要です。歯科衛生士の業務には医療行為が含まれるため、法的に定められた教育課程と国家試験の合格が必須となります。

歯科衛生士を目指すには、まず厚生労働大臣の指定を受けた養成機関に入学する必要があります。養成機関には、専門学校、短期大学、大学などがあり、3年間以上の課程を修了することが必要です。

学びの内容は広範囲にわたりますが、実務に直結する内容が多く、歯科助手としての経験がある場合は理解がスムーズなこともあります。現場で得た知識と照らし合わせながら学べる点は、大きなアドバンテージになるでしょう。

養成機関で必要な単位を修得し、卒業見込みまたは卒業した後は、年に一度行われる歯科衛生士国家試験を受験します。この試験に合格することで、正式に歯科衛生士としての資格を取得できます。

国家試験では、基礎医学や歯科衛生士業務に関する専門知識、臨床判断力などが問われます。歯科助手としての知識がある方でも、専門的な学び直しが必要になる部分もあるため、試験勉強は計画的に進めることが重要です。

歯科衛生士として働くためには、国家資格の取得が必要です。歯科衛生士の業務には医療行為が含まれるため、法的に定められた教育課程と国家試験の合格が必須となります。

歯科衛生士を目指すには、まず厚生労働大臣の指定を受けた養成機関に入学する必要があります。養成機関には、専門学校、短期大学、大学などがあり、3年間以上の課程を修了することが必要です。

学びの内容は広範囲にわたりますが、実務に直結する内容が多く、歯科助手としての経験がある場合は理解がスムーズなこともあります。現場で得た知識と照らし合わせながら学べる点は、大きなアドバンテージになるでしょう。

養成機関で必要な単位を修得し、卒業見込みまたは卒業した後は、年に一度行われる歯科衛生士国家試験を受験します。この試験に合格することで、正式に歯科衛生士としての資格を取得できます。

国家試験では、基礎医学や歯科衛生士業務に関する専門知識、臨床判断力などが問われます。歯科助手としての知識がある方でも、専門的な学び直しが必要になる部分もあるため、試験勉強は計画的に進めることが重要です。

働きながら学ぶことも可能

すでに歯科助手として勤務している場合「今の仕事を続けながら資格を取りたい」と考える方も多いでしょう。最近では、夜間部や通信制、週末開講の課程を設けている養成機関もあり、働きながら学べる環境が整いつつあります。 通学や学費の負担を抑えながら、自分のペースで学べる点は大きなメリットです。入学前にライフスタイルと照らし合わせて無理のない計画を立て、学びに専念できる環境を整えておくことが大切です。学費や支援制度も存在する

歯科衛生士を目指すうえでは、学費も検討すべきポイントです。学校によって異なりますが、3年間で約200万〜300万円程度の学費がかかるのが一般的です。経済的な負担を軽減するために、教育ローンや奨学金制度、給付型の支援制度を利用する方も多くいます。 また、医療機関によっては、働きながら資格取得を目指すスタッフに対して、学費の一部補助や勤務時間の調整などの支援を行っている場合もあります。 歯科助手として勤務している方は、まず勤務先に相談し、資格取得に向けた協力体制があるかどうかを確認するのも良いでしょう。実務経験を活かしながら学べる環境が整えば、勉強と仕事の両立もしやすくなります。まとめ

歯科助手と歯科衛生士では、業務内容や資格の有無、患者さまとの関わり方に明確な違いがあります。歯科衛生士は国家資格を持ち、予防処置や保健指導など専門性の高い業務を通じて、患者さまの口腔健康を支える重要な役割を担います。

歯科助手として働く中で「もっと専門的に関わりたい」と感じた方にとって、歯科衛生士へのキャリアアップは大きな一歩です。資格取得には養成機関での学習と国家試験合格が必要ですが、働きながら目指すことも可能です。

当院では、意欲ある歯科衛生士の方を募集しています。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

歯科助手と歯科衛生士では、業務内容や資格の有無、患者さまとの関わり方に明確な違いがあります。歯科衛生士は国家資格を持ち、予防処置や保健指導など専門性の高い業務を通じて、患者さまの口腔健康を支える重要な役割を担います。

歯科助手として働く中で「もっと専門的に関わりたい」と感じた方にとって、歯科衛生士へのキャリアアップは大きな一歩です。資格取得には養成機関での学習と国家試験合格が必要ですが、働きながら目指すことも可能です。

当院では、意欲ある歯科衛生士の方を募集しています。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

25年07月10日

審美歯科で治療を受ける場合の費用!保険が適用されるのかも解説!

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 白く美しい歯並びや、自然な口元に整えることで笑顔に自信が持てるようになります。審美歯科は、見た目の美しさに重点を置いた治療を行うため「費用は高いの?」「保険は使えるの?」といった疑問を抱く方も多いのではないでしょうか。

審美歯科での治療は自由診療が中心となるため、治療内容によって費用に大きな差があります。

この記事では、審美歯科で行われる代表的な治療とその費用相場について解説します。保険適用や医療費控除の対象になるかどうかもわかりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

白く美しい歯並びや、自然な口元に整えることで笑顔に自信が持てるようになります。審美歯科は、見た目の美しさに重点を置いた治療を行うため「費用は高いの?」「保険は使えるの?」といった疑問を抱く方も多いのではないでしょうか。

審美歯科での治療は自由診療が中心となるため、治療内容によって費用に大きな差があります。

この記事では、審美歯科で行われる代表的な治療とその費用相場について解説します。保険適用や医療費控除の対象になるかどうかもわかりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

審美歯科とは

審美歯科とは、虫歯や歯周病といった病気を治すことを目的とした一般歯科とは異なり、歯や口元の見た目を美しく整えることを目的とした歯科医療の分野です。歯の色や形、歯並び、歯ぐきのバランスなどにアプローチし、より自然で健康的な口元を目指します。

人と接する仕事や写真撮影の多い職業の方にとっては、自信のある笑顔を手に入れる手段として注目されています。

たとえば、歯を白くするホワイトニングや、前歯の形や隙間を整えるラミネートベニア、金属の詰め物を自然な色合いのセラミックに変える治療などが代表的です。また、歯並びの改善や口元全体のバランスを整えるために矯正治療が行われることもあります。

こうした治療は、見た目の改善だけでなく、清掃性の向上や噛み合わせの安定といった機能面にもメリットがあることが多く、美しさと健康の両立を目指す点が特徴です。

ただし、保険が適用されないケースがほとんどであるため、治療内容や費用については事前にしっかりと理解しておくことが重要です。

審美歯科とは、虫歯や歯周病といった病気を治すことを目的とした一般歯科とは異なり、歯や口元の見た目を美しく整えることを目的とした歯科医療の分野です。歯の色や形、歯並び、歯ぐきのバランスなどにアプローチし、より自然で健康的な口元を目指します。

人と接する仕事や写真撮影の多い職業の方にとっては、自信のある笑顔を手に入れる手段として注目されています。

たとえば、歯を白くするホワイトニングや、前歯の形や隙間を整えるラミネートベニア、金属の詰め物を自然な色合いのセラミックに変える治療などが代表的です。また、歯並びの改善や口元全体のバランスを整えるために矯正治療が行われることもあります。

こうした治療は、見た目の改善だけでなく、清掃性の向上や噛み合わせの安定といった機能面にもメリットがあることが多く、美しさと健康の両立を目指す点が特徴です。

ただし、保険が適用されないケースがほとんどであるため、治療内容や費用については事前にしっかりと理解しておくことが重要です。

審美歯科で行う治療ごとの費用

審美歯科では、患者様の希望やお口の状態に応じてさまざまな治療が行われます。以下では代表的な治療方法とそれぞれの費用相場についてご紹介します。なお、治療内容や使用する素材、歯科医院の立地などによっても料金は変動するため、あくまで目安としてご覧ください。

審美歯科では、患者様の希望やお口の状態に応じてさまざまな治療が行われます。以下では代表的な治療方法とそれぞれの費用相場についてご紹介します。なお、治療内容や使用する素材、歯科医院の立地などによっても料金は変動するため、あくまで目安としてご覧ください。

セラミック治療の費用

詰め物や被せ物を、白くて自然な見た目のセラミック素材に置き換えるのがセラミック治療です。詰め物(インレー)として使用する場合は1本あたり約4万〜8万円、被せ物(クラウン)の場合は8万〜15万円前後が相場となります。 使用するセラミックの種類や歯科医院の技術、地域差によって価格は変動しますが、変色しにくく耐久性も高いため、コストパフォーマンスに優れた治療です。見た目の美しさと機能性の両立を求める方に選ばれています。ラミネートベニアの費用

前歯の見た目を整える目的で選ばれるのがラミネートベニアです。歯の表面をわずかに削り、薄いセラミック製のシェルを貼り付けて、色や形、すき間を整えます。自然な白さと形を短期間で得られることから多くの人に選択されています。 費用は1本につき約10万〜15万円が一般的です。ホワイトニングでは改善しにくい色ムラにも効果的です。ホワイトニングの費用

歯そのものの色を明るくする方法として、ホワイトニングも人気です。 歯科医院で行うオフィスホワイトニングは1回あたり2万〜5万円ほど、自宅で行うホームホワイトニングは2万〜4万円程度が目安です。より高い効果を得たい場合は、両方を組み合わせたデュアルホワイトニングが選ばれ、これには5万〜7万円ほどの費用がかかるケースもあります。矯正治療の費用

歯並びを改善する場合には矯正治療が行われます。審美歯科では、見た目に配慮した装置を用いて治療が行われます。 前歯だけを対象とした部分矯正では約10万〜40万円、透明なマウスピースを使用した全体矯正では80万〜100万円以上になることがあります。 治療期間や歯並びの状態によっても費用は大きく異なりますが、目立たない装置で歯列を整えたい方の選択肢といえるでしょう。ガミースマイル治療の費用

笑ったときに歯ぐきが大きく見える状態を改善するガミースマイルの治療も審美歯科で行われています。 ボトックス注射で上唇の動きを抑える方法では、1回あたり約1万〜3万円程度です。より根本的に改善したい場合は、歯ぐきの切除や骨の調整を行う手術が必要となり、5万〜30万円ほどの費用がかかるケースもあります。審美歯科で治療を受ける場合に保険は適用される?

審美歯科で行われる治療の多くは、基本的に健康保険の対象外となっています。というのも、保険が適用されるのは、病気や機能の回復を目的とした治療に限られており、見た目の美しさを追求する治療は自由診療(自費診療)に分類されるためです。

審美歯科の治療にかかる費用は、保険適用の有無によって大きく変わります。そのため、事前に保険が適用されるのか、自費になる場合は費用はどの程度かかるのかを歯科医師にしっかり確認することが重要です。

特に、見た目と機能の両方に関わるケースでは、保険と自費の境界があいまいになることもあるため、個別の説明を受けるようにしましょう。

以下に、保険が適用されないケースと保険が適用される可能性があるケースについて解説します。

審美歯科で行われる治療の多くは、基本的に健康保険の対象外となっています。というのも、保険が適用されるのは、病気や機能の回復を目的とした治療に限られており、見た目の美しさを追求する治療は自由診療(自費診療)に分類されるためです。

審美歯科の治療にかかる費用は、保険適用の有無によって大きく変わります。そのため、事前に保険が適用されるのか、自費になる場合は費用はどの程度かかるのかを歯科医師にしっかり確認することが重要です。

特に、見た目と機能の両方に関わるケースでは、保険と自費の境界があいまいになることもあるため、個別の説明を受けるようにしましょう。

以下に、保険が適用されないケースと保険が適用される可能性があるケースについて解説します。

保険が適用されないケース

セラミック治療やホワイトニング、ラミネートベニアなどは、歯の機能に問題がないにもかかわらず審美性を高める目的で行われるため、保険が適用されません。 また、目立たないマウスピース型の装置を使用した矯正や前歯だけの部分矯正なども、審美目的と判断されると自費扱いとなります。これらの治療はすべて、使用する素材や手法が保険適用外である点が理由となります。 さらに、治療前のカウンセリングや検査料も保険適用外となるケースが多く、全体的な費用が高くなる傾向があります。保険が適用される可能性のあるケース

一方で、同じ治療でも機能回復を目的として行う場合には、例外的に保険が適用されることがあります。たとえば、虫歯が進行して詰め物が必要な状態で、金属の代わりに白いレジン(プラスチック)を使用する場合、部位や条件によっては保険が認められることがあります。 また、矯正治療に関しても、噛み合わせや発音、顎の成長などに影響があると診断されたケースでは、指定の医療機関であれば保険が適用されることがあります。審美歯科での治療費は医療費控除の対象になる?

審美歯科の治療費が医療費控除の対象になるかどうかは、その治療の目的や内容によって異なります。医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えたときに確定申告することで受けられる所得控除のことです。

対象となるのは病気の治療や健康の維持のために必要な費用に限られます。一般的に、見た目を良くすることだけを目的とした審美歯科の治療は、医療費控除の対象外です。

例えば、ホワイトニングやセラミック治療、ラミネートベニアなど、機能回復が主な目的でない場合は控除の対象にはなりません。あくまで美容目的と判断されると、医療行為とは認められず、自己負担となる点に注意が必要です。

審美歯科の治療費が医療費控除の対象になるかどうかは、その治療の目的や内容によって異なります。医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えたときに確定申告することで受けられる所得控除のことです。

対象となるのは病気の治療や健康の維持のために必要な費用に限られます。一般的に、見た目を良くすることだけを目的とした審美歯科の治療は、医療費控除の対象外です。

例えば、ホワイトニングやセラミック治療、ラミネートベニアなど、機能回復が主な目的でない場合は控除の対象にはなりません。あくまで美容目的と判断されると、医療行為とは認められず、自己負担となる点に注意が必要です。

機能回復を伴う治療は控除対象になる可能性あり

一方で、虫歯治療や歯周病治療など、歯の機能を回復するための治療費は医療費控除の対象となります。たとえば、虫歯が原因で欠けた歯をセラミックで補う場合や、歯の噛み合わせの改善を目的とした矯正治療は、医療費控除の対象になるケースがあります。 ただし、その場合でも治療内容や目的について歯科医師の診断書や説明が求められることがあります。医療費控除申請時の注意点

審美歯科治療を受けた際に医療費控除を申請する場合は、領収書を保管しておくことと治療内容を記録しておくことが大切です。 医療費控除の対象になるかの判断が難しい場合は、自己判断せず、疑問があれば専門家に相談しましょう。特に一部が機能回復を目的とした治療であれば、その部分のみ控除対象になることもあるため、わかりやすく費用を区分けしてもらうこともポイントです。まとめ

審美歯科は見た目の美しさを追求する治療ですが、その費用は治療内容によって大きく異なります。保険適用が限定的であるため、多くの場合は自己負担となることが一般的です。

ただし、機能回復を目的とした治療は保険適用や医療費控除の対象になる場合もあり、治療内容や目的をしっかり把握しておくことが重要です。治療を受ける際は、費用の見積もりや保険適用の有無を事前に確認し、納得したうえで進めることが大切です。

審美歯科治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

審美歯科は見た目の美しさを追求する治療ですが、その費用は治療内容によって大きく異なります。保険適用が限定的であるため、多くの場合は自己負担となることが一般的です。

ただし、機能回復を目的とした治療は保険適用や医療費控除の対象になる場合もあり、治療内容や目的をしっかり把握しておくことが重要です。治療を受ける際は、費用の見積もりや保険適用の有無を事前に確認し、納得したうえで進めることが大切です。

審美歯科治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

25年07月03日

八重歯はマウスピース矯正で治せる?治療期間や費用も

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 八重歯はチャームポイントになると考える人もいますが、虫歯になりやすかったり、奥歯に負担がかかりやすかったり、デメリットがあります。また、八重歯であることがコンプレックスになっている人もいるかもしれません。

八重歯は矯正治療で治せますが、矯正装置が目立ちにくいマウスピース矯正は八重歯に対応しているのでしょうか。

ここでは、マウスピース矯正における八重歯の治療について、注意点や治療期間などを含めて解説します。

八重歯はチャームポイントになると考える人もいますが、虫歯になりやすかったり、奥歯に負担がかかりやすかったり、デメリットがあります。また、八重歯であることがコンプレックスになっている人もいるかもしれません。

八重歯は矯正治療で治せますが、矯正装置が目立ちにくいマウスピース矯正は八重歯に対応しているのでしょうか。

ここでは、マウスピース矯正における八重歯の治療について、注意点や治療期間などを含めて解説します。

八重歯とは

八重歯は叢生の一種です。叢生は、歯が重なって生えたりすることで歯並びが不規則になっている状態を指します。叢生の中でも、前から見て3番目に位置する歯(犬歯)が隣の歯重なって前へ突き出たようになっている状態を八重歯と呼びます。

八重歯は顎が小さいと起こりやすいとされています。顎が小さいと歯の生えるスペースが狭くなるため、歯が重なって生えてやすいのです。

また、乳歯が通常よりも早く抜けてしまったり、永久歯の生え変わるタイミングが遅れたりする場合にも、生えてくる歯が綺麗に並ばず八重歯が起こりやすいです。

八重歯は叢生の一種です。叢生は、歯が重なって生えたりすることで歯並びが不規則になっている状態を指します。叢生の中でも、前から見て3番目に位置する歯(犬歯)が隣の歯重なって前へ突き出たようになっている状態を八重歯と呼びます。

八重歯は顎が小さいと起こりやすいとされています。顎が小さいと歯の生えるスペースが狭くなるため、歯が重なって生えてやすいのです。

また、乳歯が通常よりも早く抜けてしまったり、永久歯の生え変わるタイミングが遅れたりする場合にも、生えてくる歯が綺麗に並ばず八重歯が起こりやすいです。

八重歯を放置するリスク

八重歯のままでも見た目は気にならないという人もいるかもしれませんが、八重歯のまま放置することにはデメリットもあります。八重歯のデメリットについてみていきましょう。

八重歯のままでも見た目は気にならないという人もいるかもしれませんが、八重歯のまま放置することにはデメリットもあります。八重歯のデメリットについてみていきましょう。

虫歯・歯周病になるリスクが高い

八重歯は歯が重なっているため、歯磨きの際に綺麗に磨くことが難しいです。歯間ブラシやデンタルフロスを使用しても、食べかすが残ってしまうことも多いでしょう。磨き残しがあると、そこから虫歯や歯周病になります。 そのため、八重歯は綺麗な歯並びに比べると、周囲の歯や歯茎に虫歯や歯周病が起こるリスクが高いといえます。噛み合わせの問題が起こりやすい

八重歯があると、上の歯と下の歯が上手く噛み合いません。噛み合わせが悪いと食べ物を食べる際にかかる負担が上手く分散されず、特定の歯に過剰な負担がかかりやすくなります。とくに、八重歯がある場合は奥歯に負担がかかりやすいです。 日常的に負荷がかかれば徐々に歯が擦り減り、虫歯や知覚過敏が起こりやすくなります。また、顎にも負担がかかりやすく、顎関節症を引き起こすリスクもあります。口呼吸になる

八重歯の状態にもよりますが、突出が大きく口が閉じにくくなるケースもあります。そうすると、自然と口呼吸が習慣付きます。口呼吸では唾液が乾いてしまうため、細菌や汚れが流されずに虫歯や歯周病のリスクが高まります。 また、口からウイルスなどが侵入しやすいため、風邪やインフルエンザなどの病気にもかかりやすくなるとされています。見た目が気になる

八重歯はチャームポイントになると考える人もいますが、反対にコンプレックスになる人もいるでしょう。犬歯だけが前に出るだけではなく、周囲の歯も並びが悪くなっていることが一般的で、全体の歯並びが悪く見えるため口元に自信が持てなくなるケースも少なくありません。八重歯はマウスピース矯正で治せる?

八重歯はマウスピース矯正でも改善が可能ですが、マウスピース矯正は全ての症例に対応しているわけではありません。

八重歯はマウスピース矯正でも改善が可能ですが、マウスピース矯正は全ての症例に対応しているわけではありません。

マウスピース矯正では治療困難な状態

以下のようなケースでは、マウスピース矯正だけでは対応できず、他の矯正方法や外科手術などと併用が必要になる可能性があります。歯のズレや重なりが大きい

犬歯のズレや重なりが大きい重度の八重歯の場合、マウスピース矯正だけで改善することは難しいです。マウスピース矯正は歯を少しずつ動かす矯正方法なので、大きく歯を動かす症例には適していません。 この場合、ワイヤー矯正とマウスピース矯正を併用する可能性があります。重度の八重歯と判断される基準は、6mm以上の歯の重なりがあることです。骨格が原因になっている

八重歯の原因が骨格にある場合、外科手術が必要になることがあります。この場合、顎の骨を切って、顎の位置を調整することで噛み合わせを整えます。インプラントがある

インプラントがある場合、マウスピース矯正では対応できません。人工歯根が顎の骨に埋め込まれており、動かすことができないからです。 ただし、八重歯部分だけに問題がある歯並びならば、インプラントを避けて歯を動かし、歯並びを調整できるケースもあります。八重歯の治療にマウスピース矯正を選ぶメリット

八重歯の矯正方法にはワイヤー矯正もありますが、マウスピース矯正を選ぶメリットを確認しましょう。

八重歯の矯正方法にはワイヤー矯正もありますが、マウスピース矯正を選ぶメリットを確認しましょう。

矯正装置が目立たない

矯正装置が目立つ方法では、口元に視線が集中しやすいです。そのため、矯正期間中は八重歯がより目立つように感じられ、口元が気になるという方もいるかもしれません。 マウスピース矯正ならば、矯正装置のマウスピースが透明なので、目立つことなく矯正治療を受けられます。周囲の人に矯正していることが気付かれにくく、矯正装置の見た目も気にならないでしょう。矯正装置の取り外しができる

マウスピース矯正の場合、患者さまの手で矯正装置を自由に取り外すことができます。矯正装置の取り外しができるということは、食事や歯磨きはこれまで通りにできるということです。 ワイヤー矯正では装置は取り外せないため、矯正装置が壊れないように、硬い食べ物やガムなど粘着質な食べ物には注意しなければなりません。食べカスも残りやすく、矯正装置に汚れが付着したままになりやすいため、虫歯や歯周病のリスクもあります。 こうした食事や歯磨きの際の手間や負担がマウスピース矯正にはないため、ストレスになりにくいでしょう。痛みが少ない

マウスピース矯正は、ワイヤー矯正に比べると治療の痛みが少ないとされています。ワイヤー矯正は歯に強い圧力をかけて歯を大きく動かすため痛みを覚えやすいですが、マウスピース矯正は少しずつ歯を動かすので痛みが少ないと考えられています。八重歯の治療にマウスピース矯正を選ぶときの注意点

八重歯はマウスピース矯正で治療することもできますが、注意すべき点がいくつかあります。治療の注意点について、あらかじめ知っておきましょう。治療できない症例もある

マウスピース矯正で八重歯を改善したいと考えていても、マウスピース矯正では対応できない症例もあります。全ての症例に対応しているわけではないため、まずは歯科医院でマウスピース矯正での治療が可能かどうかカウンセリングを受けてみましょう。 場合によっては、ワイヤー矯正との併用など他の治療が必要になることがあります。自己管理が必要

マウスピース矯正は、自己管理が必要です。マウスピースは1日20時間以上の装着が推奨されているため、食事や歯磨きの後は忘れずにすぐ装着しなければなりません。 また、マウスピースの破損や紛失が起これば作り直しが必要になり、矯正治療が中断します。破損や紛失が起こらないように、外した際には専用ケースに入れるなど自己管理が必要です。マウスピース矯正で八重歯を治す場合にかかる費用・期間

マウスピース矯正で八重歯を治す場合にかかる費用と期間は、以下の通りです。

マウスピース矯正で八重歯を治す場合にかかる費用と期間は、以下の通りです。

費用

マウスピース矯正で八重歯を治す際にかかる費用の目安は、部分矯正で10万~40万円、全体矯正で50万~100万円です。矯正治療の目的は審美性を高めることなので、保険が適用されません。 複数の歯科医院の費用を比較し、検討すると良いでしょう。治療期間

八重歯をマウスピース矯正で治す場合の治療期間の目安は、部分矯正で2カ月~1年、全体矯正で1年~3年です。 口腔内の状態によって治療期間は異なるため、あくまでも目安です。軽度の八重歯で八重歯部分以外に問題がなければ短期間で終わり、重度の八重歯で歯列全体の調整が必要な場合は治療期間が長くなると考えられます。八重歯を治すマウスピース矯正以外の選択肢

八重歯の状態や骨格の状態によっては、マウスピース矯正では対応できないことがあります。この場合、別の治療方法を検討することになります。

八重歯の状態や骨格の状態によっては、マウスピース矯正では対応できないことがあります。この場合、別の治療方法を検討することになります。

ワイヤー矯正

ワイヤー矯正は、歯の表面にブラケットと呼ばれる装置を固定し、そこへワイヤーを通して歯を動かしていく矯正方法です。マウスピース矯正よりも対応できる症例の幅が広く、重度の八重歯にも対応できます。 ワイヤー矯正は矯正装置が目立つというデメリットがありますが、裏側矯正やホワイトワイヤーを使った矯正などを選択することも可能な場合があります。通常のワイヤー矯正よりも矯正装置を目立ちにくくできるでしょう。セラミック治療

部分的に治療する方法になりますが、八重歯を削ってセラミックの被せ物を被せるという方法もあります。短期間で八重歯を改善することができるというメリットがありますが、健康な歯を削らなければなりません。 セラミックの寿命は長いですが、時間が経過すれば交換が必要になる可能性があることを知っておきましょう。まとめ

八重歯はマウスピース矯正によって改善できますが、重度の八重歯や骨格に問題がある場合はマウスピース以外の方法を勧められるでしょう。まずは、歯科医院でマウスピース矯正に対応しているかどうか確認してもらいましょう。

八重歯を改善すれば見た目もスッキリするだけではなく、将来的な虫歯や歯周病のリスクも軽減されます。

マウスピース矯正を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

八重歯はマウスピース矯正によって改善できますが、重度の八重歯や骨格に問題がある場合はマウスピース以外の方法を勧められるでしょう。まずは、歯科医院でマウスピース矯正に対応しているかどうか確認してもらいましょう。

八重歯を改善すれば見た目もスッキリするだけではなく、将来的な虫歯や歯周病のリスクも軽減されます。

マウスピース矯正を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

25年06月30日

歯科で行うレーザー治療

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

歯医者はこわいとお考えではありませんか? 当院では、患者さまが歯科の治療時に感じる恐怖感や痛みをできるだけ軽減することをモットーとしております。そのために、最新の器材や技術を積極的に取り入れていきたいと考えています。

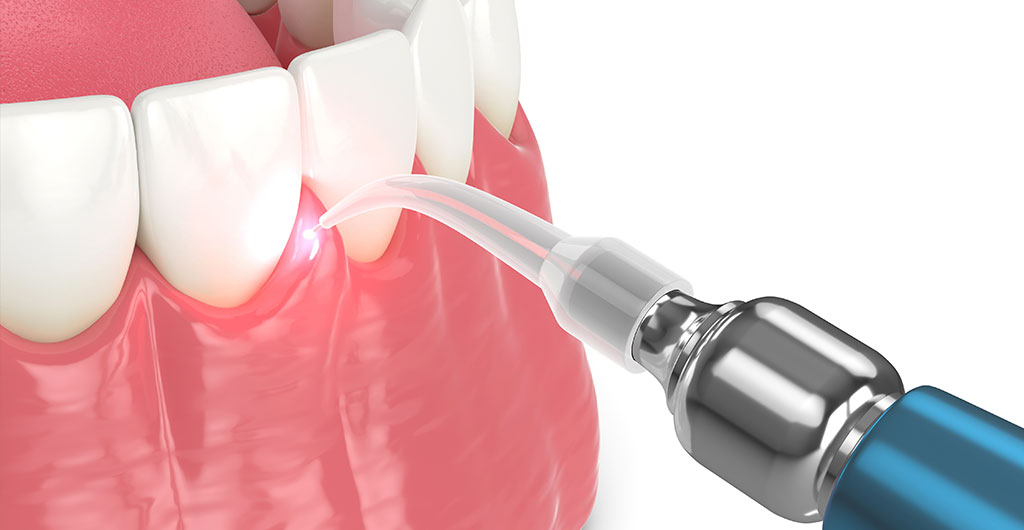

そのひとつがレーザー治療です。今回は、歯科で行うレーザー治療についてご紹介いたします。

レーザーを歯科で使うメリット

レーザーを使用したむし歯や歯周病の治療は、かつての歯科治療とは違う次元のものです。

歯科では、強いエネルギーを持ったレーザーを用います。一つの波長の光を集めることで、瞬間的にエネルギーの密度を高めて病的な部分に照射し、切開や病的な部分の蒸散させたり固めたり、といった使い方をします。歯を削る量が少なくて済むのも大きなメリットです。化学物質によるアレルギーの心配がなく、電気メスのように通電することもありません。歯科で使われるレーザーの波長は発がん性もありません。また歯科の治療に特有の音がなく、恐怖感や不安感をやわらげてくれます。

- 患部の治りが早い

- 痛みが少ない

- 殺菌・消毒効果がある

- 止血効果がある

- アレルギーを起こす原因とならない

- 発がん性がない

- 歯を削る量が少ない

- 歯科治療特有の音がしない

レーザーを歯科で使うデメリット

デメリットというよりも注意点はあります。レーザー機器本来の特徴を熟知し、適切に使用しなければなりません。使用できない場合を慎重に判断する必要があります。患部にピンポイントで照射する技術が必要です。安全に治療の効果を得るために、歯科用レーザーは医師免許・歯科医師免許を持った者だけが使用することができます。

歯科治療で使われるレーザー

歯科で使用するレーザーは、一つの波長の光を集めることでさらに強いエネルギーを発すします。レーザー光は波長によって生体に照射したときの組織の反応が大きく異なります。例えばむし歯の治療には、歯を削り取ることが可能なエルビウムヤグレーザーというものが適していますし、歯周病の治療や軟組織の治療には、組織の状態に合わせて半導体レーザーなど4種類のレーザー機器を使い分けることになります。歯科医師はそれぞれの波長の特性を理解し、症状にふさわしい治療の選択をしていくのです。歯科で使用される4つのレーザーをご紹介しましょう。

炭酸ガスレーザー(CO2レーザー)

炭酸ガスレーザーは水分に吸収されすぐに熱エネルギーに変換される特徴をもっており、軟組織の切開・止血・凝固に優れています。、出血を伴わない切開手術が可能です。

Er:YAGレーザー(エルビウムヤグレーザー)

止血や殺菌に向いているレーザーです。歯周ポケット内や根管内にレーザーを照射することで殺菌効果が得られます。

Nd:YAGレーザー(ネオジウムヤグレーザー)

止血や殺菌に向いているレーザーです。歯周ポケット内や根管内にレーザーを照射することで殺菌効果が得られます。

半導体レーザー

組織浸透性はNd:YAGレーザーよりも大きく、水分への吸収はNd:YAGレーザーより低くほとんどありません。切開や殺菌、疼痛緩和に使用します。

炭酸ガスレーザー(CO2レーザー)の特徴

木更津きらら歯科では、最新の炭酸ガスレーザー(CO2レーザー)を使用した治療を行っています。削る、抜歯といった外科的な処理、止血、殺菌効果による炎症の改善などに使用しています。副作用が少ないため、高血圧や糖尿病の方、妊娠中の方にも安心して治療を受けていただけます。

治癒が早い

炭酸ガスレーザー光の効果で患部の細胞や組織が活性化されます。それによって傷口の早期回復が望めます。

痛みを和らげる

施術のスピード化や患部を温めることで術後の痛みを和らげる効果が期待できます。

殺菌消毒

炭酸ガスレーザーの殺菌効果は、抜糸後の歯ぐきの腫れを緩和させてくれます。

止血

炭酸ガスレーザーには血液を凝固する特徴があります。止血に役立ちます。

炭酸ガスレーザー(CO2レーザー)による治療

炭酸ガスレーザーの光は、ほとんどが細胞の水分に吸収され、ピンポイントで浅く削ること、深く掘ること、切開することができます。電気メスを使用した場合のような熱による障害が少なく、また金属メスを使用したときよりも出血が少なくて治りが早いのが特徴です。炭酸ガスレーザーは、さまざまな場面で治療に効果を発揮します。

歯周病の治療

歯周病が重症化すると歯肉をメスなどで切開し、その中にある歯石を除去しなくてはいけません。炭酸ガスレーザー治療が適用できるケースであれば、切開することなく患部にレーザー照射するだけで、細菌を死滅(減少)させることができます。歯肉の血行が促進され、結果的に健康的で引き締まった歯肉の状態に戻します。

口内炎・噛み傷の治療

口内炎も炭酸ガスレーザー治療で対応できます。口内炎は様々な原因で起こります。口腔内を噛んでしまったときの傷や、入れ歯がずれたときに起こる傷が原因の口内炎では、傷の回復を促す効果があります。

知覚過敏

冷たいものを口に含んで歯が染みるこれは知覚過敏。歯の根元が露出していることが原因です。レーザー光には歯の神経を沈静化する作用があり、過敏になっている知覚を緩めてあげます。知覚過敏の治療に用いることもあります。

色素沈着の除去

歯肉が色素沈着を起こして、黒っぽくなったり紫っぽくなったりすることがあります。色素沈着の除去にも炭酸ガスレーザー治療が対応しています。麻酔の必要はなく、痛みもありません。

抜歯を伴う治療

炭酸ガスレーザーは止血作用と殺菌効果があります。親知らずの抜歯など歯ぐきを切開する治療では必要な止血対策に炭酸ガスレーザーが特に有効です。殺菌効果もあるので、衛生的に抜糸を行うことができます。術後の回復が早く、鎮痛剤の使用を抑えることはできるので、患者さんへの負担も最小限に抑えることができます。

木更津きらら歯科の外科治療

木更津きらら歯科では、プライバシーや安全面に配慮した完全個室のオペ室をご用意しております。 ホワイトニングやインプラント、難しい親知らずの抜歯、歯周外科治療などを行います。

レーザー治療の進化で、歯科治療は大きく変わりました。昔の歯科医院で患者さまがお感じになったような、痛い・怖い・恐怖感や不安をあおる音などは大きく改善されています。治療面の止血や殺菌も全く違う考え方のもとに行われています。安心してご来院ください。

詳しく読む →

25年06月29日

歯の欠けや折れについての治療法

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

様々な理由から、歯が欠けたり折れたりすることがあります。硬いものを噛んで歯が欠けたることもあれば、転倒などの事故で歯が折れたりすることも。むし歯の進行が隠れているかもしれません。今回は、歯が欠けたり折れたりしたときの治療法とその原因をご紹介します。

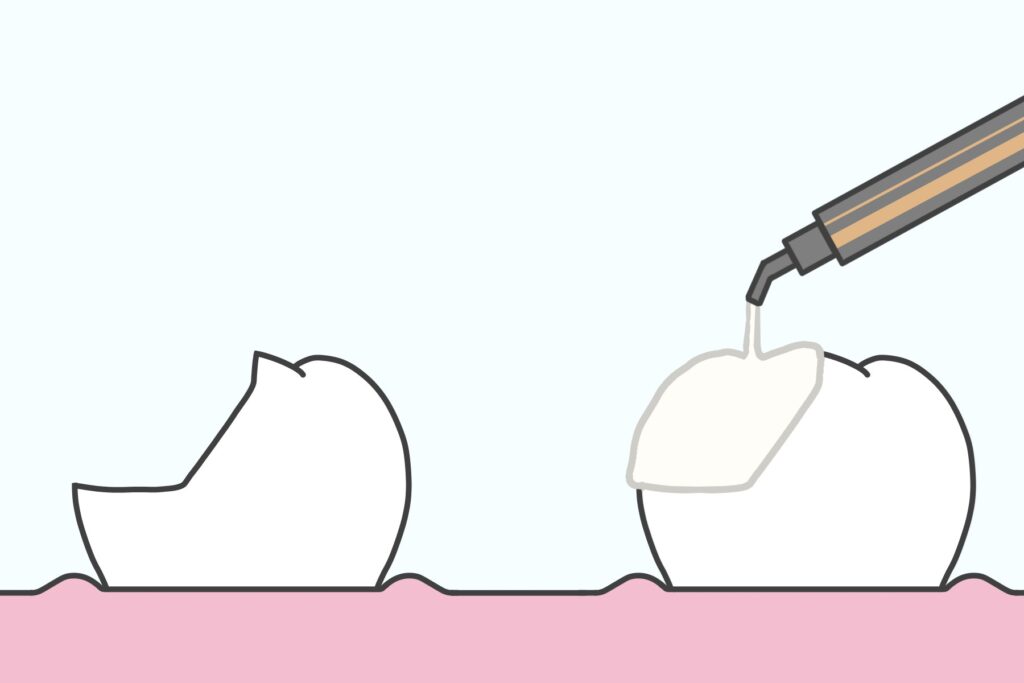

コンポジットレジン充填

欠けた部分が小さければ、プラスチック製の素材で補填することができます。コンポジットレジンは、紫外線照射によって固まる素材でいろいろな症例で使用されます。カラーが豊富で、重ね合わせて使用することで自然な仕上がりに近くなるように調整できます。コンポジットレジンを使用して修復する治療法をコンポジットレジン充填と言います。保険診療の範囲内での治療が可能です。

インレー修復

インレー修復とは型を取って模型を作り、歯科技工士が模型の上でインレーと呼ばれるつめものを製作し、それを接着する治療法のことです。メタルインレー(銀歯)なら保険適用の範囲で治療できます。部位によっては、審美的にも強度的にも、元のご自分の歯に近い自然な歯を再現できる自由診療のセラミックインレー やジルコニアインレーをおすすめします。

オールセラミックスインレー

金属を使わず、すべて陶材で製作した白い詰め物です。どのインレーよりも自然な透明感があり歯の自然な美しさを再現します。長年使用しても変色がありません。金属を使用していないため劣化もしにくく金属アレルギーのある方でも安心です。

ジルコニアインレー

被せ物(クラウン)

損傷が大きい場合は、被せもの、クラウンと呼ばれる修復物を作製します。保険診療では銀歯やプラスチック素材を使用します。自費診療の選択が可能なら、審美性や強度にすぐれたセラミック素材をおすすめします。特に目立ちやすい前歯や強い力がかかる奥歯には、セラミック素材の修復物が適しています。

フルジルコニア クラウン

ラミネートベニア

歯がひび割れたというような損傷なら、薄い剥片を付け爪のように歯に装着するラミネートべニアを検討できます。歯の表面に装着する素材はセラミック製で、シェルと呼ばれます。シェルは装着した歯が透けてみえるほど薄いため、元の歯の色味を生かしたり消したりして自然な白さを実現するために、接着剤の色や、元の歯の色を消すシェルを重ねづけするなど、繊細な調整を施していきます。歯の裏側は削りません。

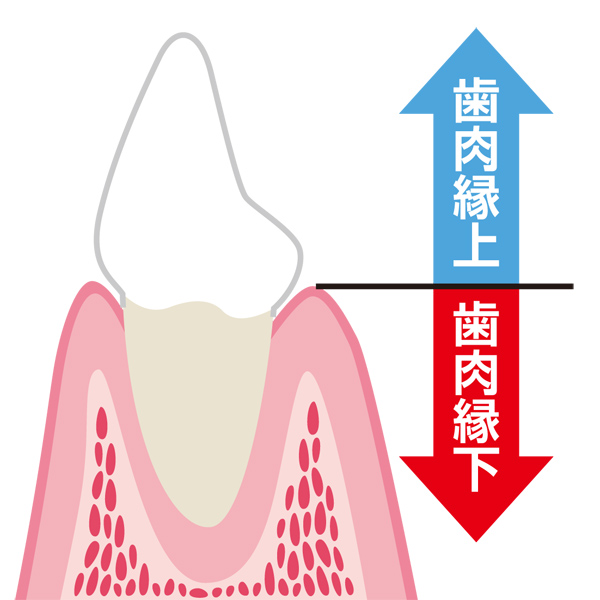

土台を調整・補強したうえでクラウンを被せる

歯が根元で折れてしまい、被せ物ができない場合、歯を露出させクラウンを被せる土台を整えます。

クラウンレングスニング(歯冠長延長術)

埋まっている歯を露出させるために,外科的な処置で歯茎や歯槽骨を調整します。選択されることの多い手法ですが、破損してしまった歯根の破折線が歯肉よりかなり下の場合は抜歯するしかありません。被せもの(クラウン)が脱落しない様に、歯質が最低1.5㎜以上は必要です。この1.5ミリが、歯の修復にはとても大切になってきます。

エクストルージョン(歯根挺出術)

矯正の一種で、歯根に金属のフックを取り付け、隣接する歯に固定用のワイヤーを装着します。ワイヤーとフックを歯科用ゴムで繋ぎ、歯を歯肉から時間をかけて引っ張りあげる治療法です。歯が十分な高さまで移動したら、歯肉を整え、最後に被せものを装着します。この治療法は数カ月の時間を要することもありますが、抜歯をせずに歯を保存できる可能性があるのです。

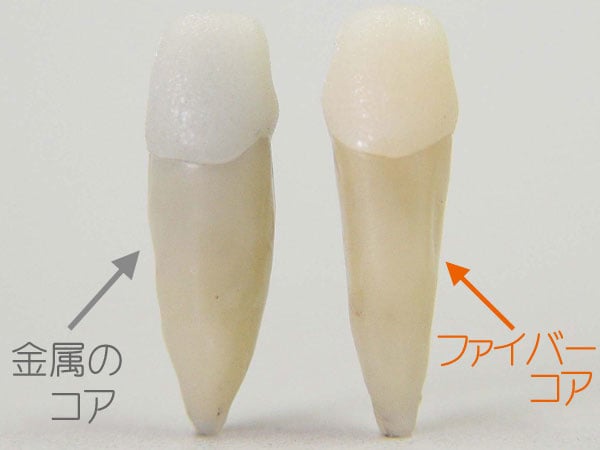

ファイバーコア

ファイバーコアは、歯の土台として使用される材料の一つで、グラスファイバーを樹脂で固めたものです。耐久性があり、光を透過する性質を持つため、自然な見た目となり、金属アレルギーの心配がなく、歯根への負担も軽減できるという特徴があります。

土台を補強し、クラウンを被せる

歯が根元近くまで欠けてしまったとき、クラウンレングスニング、エクストルージョンで歯根を露出させ、ファイバーコアで土台を補強して、審美性と強度に優れたセラミックのクラウンを用いることで、欠損した部分を修復します。

再植

とれてしまった歯は、よい状態で歯医者にもっていけば再植できる場合があります。再植とは、折れてしまった歯をもう一度埋め直し、元のような状態にもどすこと。この再植を成功させるために大切なのは、歯の根のまわりを覆う歯根膜という、歯と歯槽骨をつなぐ組織。歯根膜の細胞を壊さないように、人体の水分の成分と似た牛乳につけて30分以内に来院してくだされば、可能かもしれません!

歯根まで損なわれた場合

歯の根っこまで欠けてしまった場合は、歯を残すことが困難です。残念ながら抜歯を考慮しなければなりません。ブリッジや入れ歯、インプラントなどの治療を検討し、かみ合わせのバランスを維持しお口の機能をとりもどしましょう。

歯が欠ける原因

歯が欠ける、折れるとはどんなときなのでしょうか。歯が欠ける、折れてしまうときには、以前からお口の中にトラブルが起こっていたことも多いのです。

むし歯

むし歯とは、酸によって歯が溶けてしまう病気のことです。象牙質はエナメル質よりも酸に弱いので、歯の内側でむし歯が進行して内部に空洞が生じ、歯が脆くなることがあるのです。その結果、食事の際に歯が欠けてしまうことが起こるのです。

歯ぎしり・食いしばり

歯ぎしりや食いしばりは、歯にたいへんな負担がかかります。睡眠中の歯ぎしりや食いしばりで歯にかかる負担は、その人の体重の2~3倍、食べ物を噛む力(40~60kg)よりもずっと大きいのです。そのため、長期間続くと歯を損ないます。

転倒や事故による外傷

転倒や事故などで歯に強い衝撃が加わると、欠けたり脱臼したりすることがあります。すぐに歯科医院を受診してください。

酸蝕歯

歯並びが悪く、かみ合わせが乱れていると一部の歯に負担がかかり、欠けたり割れたりすることがあります。たとえば、出っ歯や受け口などは、奥歯に負担がかかりやすいかみ合わせです。今は問題なくてもダメージは蓄積されているため、将来的に奥歯を失うリスクが高くなります。

かみ合わせの悪さ

歯並びが悪く、かみ合わせが乱れていると一部の歯に負担がかかり、欠けたり割れたりすることがあります。たとえば、出っ歯や受け口などは、奥歯に負担がかかりやすいかみ合わせです。今は問題なくてもダメージは蓄積されているため、将来的に奥歯を失うリスクが高くなります。

歯が欠けた、折れたときには痛くないからと放置しないですぐ歯科医院を受診してください。木更津きらら歯科は年中無休で診療しています。頼りにしていただけたら嬉しいです。

詳しく読む →

25年06月26日

横向きに生えた親知らずの抜歯の必要性!抜き方も解説!

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 親知らずは、横向きに生えてくるケースも少なくありません。横向きに生えた親知らずは、歯並びの乱れや智歯周囲炎など、さまざまなトラブルを引き起こす可能性があります。

「親知らずが見えてきたけれどどうすればよい?」「歯医者に行ったほうがいい?」とお悩みの方もいるでしょう。

この記事では、親知らずが横向きに生える原因と、抜歯の必要性について解説します。実際の抜歯の流れや術後の過ごし方についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

親知らずは、横向きに生えてくるケースも少なくありません。横向きに生えた親知らずは、歯並びの乱れや智歯周囲炎など、さまざまなトラブルを引き起こす可能性があります。

「親知らずが見えてきたけれどどうすればよい?」「歯医者に行ったほうがいい?」とお悩みの方もいるでしょう。

この記事では、親知らずが横向きに生える原因と、抜歯の必要性について解説します。実際の抜歯の流れや術後の過ごし方についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

親知らずが横向きに生える原因

ここでは、親知らずが横向きに生える主な理由を解説します。

ここでは、親知らずが横向きに生える主な理由を解説します。

顎が発達していない

親知らずが横向きに生える原因のひとつは、顎の骨が十分に発達していないことです。現代人は昔に比べて軟らかい食べ物を好んで食べるようになったといわれています。 硬い物を食べる機会が少ないと顎の骨が十分に成長せず、親知らずが正しい位置に生えるためのスペースが不足する原因になります。その結果、親知らずが斜めや横向きに生えてくるのです。スペースが不足している

親知らずは、歯列の一番奥に生えてくる最後の永久歯で、一般的に10代後半から20代前半にかけて生えてくることが多いです。親知らずが生える頃にはすでに他の歯が生えそろっており、顎の中に十分なスペースが残されていないことがあります。 スペースが足りない状態で親知らずが生えようとすると、手前の歯にぶつかって横向きになったり、骨の中に完全に埋まったままの状態になったりする場合があります。親知らずが横向きに生えている場合は抜くべき?

親知らずが横向きに生えている場合、多くの場合、抜歯が推奨されます。そのままにしておくと、手前の歯を押し出して歯並びが乱れたり、隣の歯との隙間に食べかすが詰まって虫歯や歯周病のリスクが高まったりします。

歯茎が炎症を起こして痛みや腫れを繰り返す智歯周囲炎になることや、埋伏した親知らずの周りに膿の袋(嚢胞)ができることもあるでしょう。

これらのリスクを避けるため、抜歯が勧められることが多いです。

しかし、横向きの親知らずの抜歯は、歯茎の切開や骨の除去が必要になるなど、一般的な抜歯よりも体への負担が大きい傾向があります。術後の腫れや痛みが出やすく、稀に神経に影響が出るリスクもゼロではありません。

そのため、痛みや腫れなどのトラブルがみられない場合は、すぐに抜歯をせずに様子をみるケースもあります。

すぐに抜歯すべきかどうかは自己判断できないため、親知らずが生えてきたら、歯科医院を受診しましょう。レントゲンやCT検査などで状態を確認し、歯科医師と相談しながら必要に応じて治療を受けることが大切です。

親知らずが横向きに生えている場合、多くの場合、抜歯が推奨されます。そのままにしておくと、手前の歯を押し出して歯並びが乱れたり、隣の歯との隙間に食べかすが詰まって虫歯や歯周病のリスクが高まったりします。

歯茎が炎症を起こして痛みや腫れを繰り返す智歯周囲炎になることや、埋伏した親知らずの周りに膿の袋(嚢胞)ができることもあるでしょう。

これらのリスクを避けるため、抜歯が勧められることが多いです。

しかし、横向きの親知らずの抜歯は、歯茎の切開や骨の除去が必要になるなど、一般的な抜歯よりも体への負担が大きい傾向があります。術後の腫れや痛みが出やすく、稀に神経に影響が出るリスクもゼロではありません。

そのため、痛みや腫れなどのトラブルがみられない場合は、すぐに抜歯をせずに様子をみるケースもあります。

すぐに抜歯すべきかどうかは自己判断できないため、親知らずが生えてきたら、歯科医院を受診しましょう。レントゲンやCT検査などで状態を確認し、歯科医師と相談しながら必要に応じて治療を受けることが大切です。

横向きに生えている親知らずの抜き方

ここでは、親知らずの抜き方について解説します。

ここでは、親知らずの抜き方について解説します。

術前検査を行う

まずは歯科医院でレントゲンやCT撮影を行い、親知らずの位置や角度、神経との距離を確認します。手術の流れについて説明があるため、疑問や不安があれば質問しておきましょう。 なお、親知らずの周囲に痛みや腫れがある場合は、数日間抗生物質を内服し、炎症がおさまってから治療を行います。局所麻酔を行う

痛みを軽減するために局所麻酔を行い、麻酔の効き具合を確認します。痛みに対する不安が強い方や、抜歯の難易度が高い場合には、静脈内鎮静法を用いる場合もあります。歯茎を切開する

親知らずが顎の骨に埋まっている場合は、親知らずを取り出せるよう歯茎を切開します。必要に応じて、顎の骨を削る場合もあります。手術後の痛みや腫れを少なくするために、切開する歯茎の範囲や削り取る骨の範囲はできるだけ小さくなるよう配慮されることが一般的です。歯を抜く

歯が大きくて一度に取り出せない場合や、湾曲している場合は、歯をいくつかに分割してから摘出します。歯を分割してから取り出すことで、周囲の神経や歯への影響を最小限に抑えられます。抜歯後の処置と縫合

歯を取り出したあとは、傷口からの出血を止めるためにガーゼをしっかり噛んで圧迫止血を行います。出血が落ち着いたら、必要に応じて切開部を縫合し傷口を閉じて保護します。 局所麻酔から縫合までにかかる時間は、30分〜1時間程度です。注意事項の説明

帰宅後の注意事項について、歯科医師から説明があります。過ごし方によっては出血したり、腫れがひどくなったりする場合があるため、しっかりと聞いておいてください。抜歯後の過ごし方については後述します。抜糸

親知らずを抜いてから、7〜10日後に抜糸を行います。抜糸自体は短時間で終わり、痛みもほとんどありません。抜糸できる日数が経過するまでは、傷が塞がっていないため、激しいうがいや硬い食べ物など、患部に強い刺激を与えないよう注意しましょう。 腫れが引かない、膿が出る、口が開きにくいなどの異変がある場合には、歯科医師に必ず報告して適切な処置を受けてください。親知らずを抜いたあとの過ごし方

親知らずの抜歯後は、適切なケアを行うことで回復を早められます。ここでは、抜歯後の過ごし方について解説します。

親知らずの抜歯後は、適切なケアを行うことで回復を早められます。ここでは、抜歯後の過ごし方について解説します。

安静にする

抜歯当日は、激しい運動や長時間の入浴を控え、安静に過ごしましょう。運動や入浴によって血行が良くなると、出血するおそれがあるためです。また、喫煙や飲酒も血流を促進し、傷口の治癒を妨げる原因になります。 横になるときは、頭をやや高めにすると、腫れや出血が落ち着きやすくなります。枕を2つ重ねた上に仰向けで寝るとよいでしょう。指示通りにガーゼを噛む

止血のためにガーゼをしっかりと噛み、歯科医師から指示された時間までは外さないようにしてください。抜歯部位から出た血液は飲み込まず、吐き出します。 もし出血がなかなか止まらない場合は、清潔なガーゼで再度圧迫し、それでも止まらなければ歯科医院に連絡しましょう。刺激の少ない食事を選ぶ

抜歯当日は、傷口に刺激を与えないよう、冷たくて軟らかい食事を心がけましょう。ゼリーやおかゆ、ヨーグルトなどを食べると良いでしょう。熱い食べ物や辛いもの、アルコールや炭酸飲料は避けてください。 また、硬い食材や粘着性の高いもの、粒状の食べ物(ごま、ナッツなど)は傷口に入り込むおそれがあるため、控えたほうが安心です。抜歯の翌日以降も、傷口が塞がるまでは、豆腐、うどん、蒸し野菜など、咀嚼に負担の少ないメニューを選びましょう。 食事は抜歯部位とは反対側の歯で噛むようにし、傷口への負担を減らせるよう配慮することも大切です。抜歯部位への刺激を避ける

強いうがいや歯ブラシの刺激によって、血餅と呼ばれる血のかたまりが取れると、傷口の治癒が遅れたり、ドライソケットの原因になったりすることがあります。ドライソケットとは、血餅がはがれ、骨が露出した状態です。 ドライソケットになると、我慢できないほど強い痛みが数日続くことがあります。血餅がはがれるのを防ぐため、歯磨きをする際は歯ブラシの毛先が患部に当たらないよう注意しましょう。 そのほか、舌や指先で抜歯部位を触れたり、ストローで強く飲み物を吸ったりするのは控えてください。口の中が気になる場合は、水を軽く含んで出す程度にとどめておきましょう。丁寧に歯磨きを行う

抜歯した跡に食べかすが入ったり、細菌が付着したりするのを防ぐために、丁寧に歯磨きを行うことが大切です。やわらかい毛先の歯ブラシを使い、優しい力で周囲の歯を磨きましょう。 抜歯部位には歯ブラシの毛先が当たらないよう注意してください。出血や痛みが強い場合は、無理せず歯科医師に相談しましょう。処方された薬は決められたとおりに飲む

抜歯後は、細菌感染を予防するために抗生物質が処方されます。1回の使用量やタイミング、飲み方など、医師の指示に従ってきちんと服用しましょう。自己判断で服用をやめると、感染するおそれがあります。 また、服用間隔を守らずに痛み止めを服用すると、吐き気や下痢などの副作用症状が起こる場合があります。痛み止めを飲んでも我慢できないほど痛みがある場合は、歯科医院へ連絡しましょう。異常があればすぐに受診する

抜歯後は、腫れや痛み、違和感が生じますが、3日から1週間程度で軽快していくことが多いです。腫れや痛みがひどくなった、膿が出るなどの症状がある場合は、早めに歯科医院を受診してください。抜歯した周囲に細菌が感染して炎症を起こしている可能性があります。まとめ

親知らずは、歯列の構造上、横向きや斜め向きに生えることの多い歯です。横向きに生えた親知らずを放置すると、炎症を起こして智歯周囲炎になったり、嚢胞ができたりと、さまざまなトラブルを引き起こしかねません。そのため、多くの場合は抜歯が推奨されます。

すでに腫れや痛みがある場合は、抗生物質を内服して炎症が落ち着いてから抜歯を行います。抜歯後は出血や細菌感染のリスクを避けるために、うがいや歯磨き、食事などの注意事項についてよく確認しておきましょう。

まずは、検査を受けて親知らずの状況を調べることが大切です。抜くべきかどうかは自己判断できないため、親知らずが生えてきた場合は、歯科医院で一度相談しましょう。

横向きに生えた親知らずの抜歯を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

親知らずは、歯列の構造上、横向きや斜め向きに生えることの多い歯です。横向きに生えた親知らずを放置すると、炎症を起こして智歯周囲炎になったり、嚢胞ができたりと、さまざまなトラブルを引き起こしかねません。そのため、多くの場合は抜歯が推奨されます。

すでに腫れや痛みがある場合は、抗生物質を内服して炎症が落ち着いてから抜歯を行います。抜歯後は出血や細菌感染のリスクを避けるために、うがいや歯磨き、食事などの注意事項についてよく確認しておきましょう。

まずは、検査を受けて親知らずの状況を調べることが大切です。抜くべきかどうかは自己判断できないため、親知らずが生えてきた場合は、歯科医院で一度相談しましょう。

横向きに生えた親知らずの抜歯を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

25年06月19日

矯正治療後に後戻りが起こる原因とは?予防法と対処法も

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 後戻りとは、矯正治療によって一度きれいに整えた歯並びが乱れたり治療前の状態に戻ったりすることです。このような現象は、矯正治療の種類にかかわらず、どのような矯正治療のあとでも起こる可能性があります。

せっかく高い費用と長い時間をかけて手に入れたきれいな歯並びが失われるような事態は、できるだけ避けたいという方も多いでしょう。

そこで今回は、後戻りが起こる原因や予防法、対処法などについて解説します。これから矯正治療を受けるか検討している方や治療後の歯並びの乱れが気になっている方は、ぜひ参考にしてみてください。

後戻りとは、矯正治療によって一度きれいに整えた歯並びが乱れたり治療前の状態に戻ったりすることです。このような現象は、矯正治療の種類にかかわらず、どのような矯正治療のあとでも起こる可能性があります。

せっかく高い費用と長い時間をかけて手に入れたきれいな歯並びが失われるような事態は、できるだけ避けたいという方も多いでしょう。

そこで今回は、後戻りが起こる原因や予防法、対処法などについて解説します。これから矯正治療を受けるか検討している方や治療後の歯並びの乱れが気になっている方は、ぜひ参考にしてみてください。

後戻りとは

後戻りとは、矯正治療によって一度きれいに整えた歯並びが元の状態に戻る現象のことです。

矯正治療が終了した直後は顎の骨と歯が安定していないため、放っておくと歯並びが乱れやすくなります。このような現象は、矯正治療の種類にかかわらず、どのような矯正方法でも起こり得るものです。そのため、矯正治療全般では、後戻りを防ぐために保定期間が設けられています。

保定期間中は、リテーナーと呼ばれる保定装置を装着して過ごします。リテーナーを毎日装着することで、歯の位置がズレることを防げます。

なお、保定期間は、矯正期間と同程度設けられていることが一般的です。例えば、矯正期間が2年の場合には、保定期間も2年となり、トータルで4年かかることになります。

「そんなに時間がかかるの?」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。また「治療が終わってもまた装置をつけるの?」と思う方もいるでしょう。

しかし、リテーナーの装着は、きれいな口元を維持するために必要不可欠なのです。

後戻りとは、矯正治療によって一度きれいに整えた歯並びが元の状態に戻る現象のことです。

矯正治療が終了した直後は顎の骨と歯が安定していないため、放っておくと歯並びが乱れやすくなります。このような現象は、矯正治療の種類にかかわらず、どのような矯正方法でも起こり得るものです。そのため、矯正治療全般では、後戻りを防ぐために保定期間が設けられています。

保定期間中は、リテーナーと呼ばれる保定装置を装着して過ごします。リテーナーを毎日装着することで、歯の位置がズレることを防げます。

なお、保定期間は、矯正期間と同程度設けられていることが一般的です。例えば、矯正期間が2年の場合には、保定期間も2年となり、トータルで4年かかることになります。

「そんなに時間がかかるの?」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。また「治療が終わってもまた装置をつけるの?」と思う方もいるでしょう。

しかし、リテーナーの装着は、きれいな口元を維持するために必要不可欠なのです。

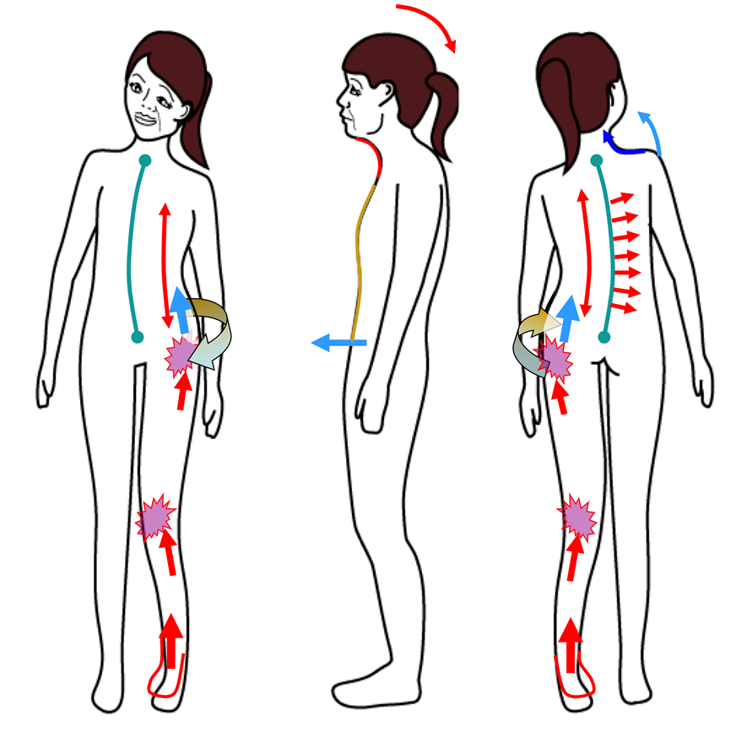

矯正治療後に後戻りが起こる原因

治療後に歯並びが乱れる原因には、以下のようなものがあります。

治療後に歯並びが乱れる原因には、以下のようなものがあります。

リテーナーの装着不足

先にも述べた通り、矯正期間終了後には一度整えた歯並びが元に戻るのを防ぐために保定期間が設けられています。この期間中はリテーナーを装着する必要がありますが、装着時間が不足すると歯は元の位置に戻ろうと徐々に動いていきます。 患者さんのなかには「リテーナーをつけるのが面倒くさい」「歯並びが整ったからもう大丈夫」と感じる方もいらっしゃるでしょう。 しかし、リテーナーの装着を怠ると歯並びが徐々に乱れていき、再治療が必要になることもあるため注意が必要です。生活習慣や癖

日常的に行っている癖や習慣などによって、歯列が乱れることもあります。例えば、以下のようなものが挙げられます。- 舌で前歯を押す癖

- 頬杖をつく

- うつ伏せ寝や横向き寝

- 片側だけで食べ物を噛む

- 前歯で唇を噛む

- 口呼吸

- 歯ぎしりや食いしばり

- 猫背などの悪い姿勢

親知らず

親知らずが残っていると、手前の歯が押されて歯列全体の乱れが引き起こされることもあります。そのため、親知らずが生えている場合には治療前に抜歯するケースが多いのです。部分矯正によるもの

部分矯正は、文字通り、歯列を部分的に整える治療方法です。全体的に整える方法に比べて治療期間や費用が少なく済むため、選択する方も多くいらっしゃいます。 しかし、部分矯正は動かせる範囲が限られており、一部分だけに手を加えることによって全体のバランスが崩れることもあります。その結果、歯並びの乱れが引き起こされることがあるのです。矯正治療後の後戻りが起こるのを防ぐ方法

では、矯正治療後の歯列の乱れはどのように防げばよいのでしょうか。主な予防法は、以下の通りです。

では、矯正治療後の歯列の乱れはどのように防げばよいのでしょうか。主な予防法は、以下の通りです。

リテーナーを適切に使用する

後戻りを防ぐためには、リテーナーを適切に使用することが重要です。リテーナーの1日の装着時間は、口腔内の状態によって歯科医師が判断しますが、徐々に装着時間を短くしていくことが一般的です。 例えば、矯正期間終了後しばらくの間はリテーナーを1日20~22時間装着し、歯並びが安定してきたら夜間のみというケースもあります。保定期間中は、必ず歯科医師の指示通りにリテーナーを使用するようにしてください。生活習慣を見直す

先にも述べた通り、頬杖やうつ伏せ寝、舌癖などの習慣は、歯並びの乱れを引き起こす原因となります。部分的に偏った力がかかると後戻りを起こしやすくなるため、そのような生活習慣や癖を意識的に改善することが重要です。 なお、ストレスやカフェインの摂取、飲酒、喫煙などの習慣があると、眠りが浅くなるといわれています。眠りが浅いと咬筋に力が入り、歯ぎしりや噛みしめが発生しやすくなるため注意しなければなりません。 歯ぎしりは寝ているときに無意識に行うことがほとんどですので、ナイトガード(マウスピース)の作製も検討するとよいでしょう。虫歯や歯周病を予防する

虫歯や歯周病によって口内環境が変化すると、歯並びが乱れやすくなります。例えば、虫歯によってエナメル質が溶かされたり治療によって歯の形が変わったりすると、噛み合わせが変化して部分的に偏った負荷がかかることがあります。 また、歯周病が進行して歯を支える骨が破壊されると歯が不安定な状態になります。そのまま放っておくと、せっかく整えた歯並びが乱れるだけでなく、歯を失うリスクも高まります。そのため、毎日の口腔ケアを丁寧に行い、口内環境を良好に保つことが重要です。定期的に歯科検診を受ける

治療後のきれいな歯並びを維持するためには、定期的に歯科検診を受けることも重要です。 定期的な検診では、お口の中のチェックはもちろんですが、クリーニングやブラッシング指導も受けられるためトラブルの予防に役立ちます。また、定期的にチェックを受けておくことで、虫歯や歯周病、噛み合わせの不具合などが生じても早期に対処できるでしょう。 万が一、歯列が乱れ始めた場合でも酷くなる前に対処できます。矯正治療後に後戻りを起こしたときの対処方法

ここからは、治療後に歯並びが乱れてきたときの対処方法について解説します。

ここからは、治療後に歯並びが乱れてきたときの対処方法について解説します。

リテーナーを装着する

リテーナーの装着不足によって後戻りが起きた場合、軽度であればリテーナーを装着することで悪化を抑えられる可能性はあります。 ただし、リテーナーはあくまでも歯を適切な位置に固定するためのものですので、改善がみられない場合には早めに歯科医師へご相談ください。再治療を受ける

リテーナーを再装着しても改善が見込めない場合には、再治療を検討する必要があります。 再治療の主な方法は、ワイヤー矯正とマウスピース矯正です。1回目の治療に比べると治療期間や費用を抑えられる可能性が高いですが、状態によっては費用が高くなったり治療期間が長引いたりするケースもあります。 再治療について詳しく知りたいという方は、歯科医院へお問い合わせください。癖や生活習慣を改善する

矯正治療後の歯列の乱れをそれ以上悪化させないためには、癖や生活習慣を改善することも重要です。 口呼吸や頬杖をつく癖、舌で前歯を押す癖などの悪い癖や習慣があると、どんなにきれいに歯並びを整えたとしても、歯並びが次第に乱れていきます。そのため、悪い癖や習慣を改善しない限りは、再治療を受けても再び歯並びが乱れる可能性があるでしょう。 口呼吸や舌癖を改善する方法として、口周りの筋肉のバランスを整える口腔筋機能療法(MFT)というトレーニングもあります。口がポカンと開く、歯ぎしりや食いしばりが治らないという方は、一度歯科医院へ相談するとよいでしょう。 なお、鼻炎などが原因で口呼吸になっている方は、口呼吸の原因となる病気を治療する必要があります。まとめ

高い費用と長い時間をかけて手に入れた歯並びが乱れると、残念な気持ちになる方は多いでしょう。患者さんのなかには、リテーナーの装着を怠ったことを申告することに抵抗を感じて歯科医院を受診できないでいる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、歯並びの乱れを放っておいても自然に治ることはありません。時間が経てば経つほど歯並びの乱れが大きくなり、再治療にかかる負担も大きくなる可能性があります。「歯の位置が変わってきた気がする」と感じた場合は、できるだけお早めにご相談ください。

歯列矯正を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

高い費用と長い時間をかけて手に入れた歯並びが乱れると、残念な気持ちになる方は多いでしょう。患者さんのなかには、リテーナーの装着を怠ったことを申告することに抵抗を感じて歯科医院を受診できないでいる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、歯並びの乱れを放っておいても自然に治ることはありません。時間が経てば経つほど歯並びの乱れが大きくなり、再治療にかかる負担も大きくなる可能性があります。「歯の位置が変わってきた気がする」と感じた場合は、できるだけお早めにご相談ください。

歯列矯正を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

25年06月12日

口臭の原因とは?歯科医院で行う口臭治療と自分でできる対策も

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 口臭は自分では気づきにくく、周囲とのコミュニケーションに影響を与えることもあるため、多くの人が気にする問題のひとつです。原因は食べ物や生活習慣に由来する一時的なものから、歯周病や虫歯といったお口の病気によるものまでさまざまです。

この記事では、口臭の主な原因や歯科医院で受けられる治療内容、さらに日常生活で実践できる予防・対策について詳しく解説します。

口臭は自分では気づきにくく、周囲とのコミュニケーションに影響を与えることもあるため、多くの人が気にする問題のひとつです。原因は食べ物や生活習慣に由来する一時的なものから、歯周病や虫歯といったお口の病気によるものまでさまざまです。

この記事では、口臭の主な原因や歯科医院で受けられる治療内容、さらに日常生活で実践できる予防・対策について詳しく解説します。

口臭の原因とは

口臭の原因は一つではなく、いくつかの要因が重なって発生することが一般的です。一時的な口臭もあれば慢性的に続くケースもあり、原因に応じた適切な対策が求められます。

ここでは、口臭の主な原因について詳しく解説します。

口臭の原因は一つではなく、いくつかの要因が重なって発生することが一般的です。一時的な口臭もあれば慢性的に続くケースもあり、原因に応じた適切な対策が求められます。

ここでは、口臭の主な原因について詳しく解説します。

生理的な口臭

朝起きた直後や空腹時に感じる口臭は、生理的口臭と呼ばれます。睡眠中や食事をとっていない時間帯など、唾液の分泌量が減って口腔内の細菌が増殖しやすくなるために起こります。 唾液には口の中を洗浄する作用があるため、分泌が減ると細菌の活動が活発になり、臭いを発する物質が発生しやすくなります。生理的口臭は一時的なもので、通常は水分補給や歯磨きによって軽減されます。口腔内の病気による口臭

口臭の原因の約8割は、口腔内の問題に起因するといわれています。特に多いのが、歯周病や虫歯です。 歯周病は、歯ぐきの炎症によって歯周ポケットが深くなり、その内部に細菌が繁殖して強い臭いを発生させる原因となります。また、虫歯が進行すると、不快な臭いを放つようになります。 舌の表面に白く付着する舌苔も、臭いを発生させる細菌の温床となります。全身の疾患

内臓の病気が原因で口臭が現れることもあります。たとえば、糖尿病の方に見られる独特な甘酸っぱい臭いや、肝機能障害によるアンモニア臭、消化器系の不調による口臭などが知られています。 これらは口腔内のケアだけでは改善しにくく、原因となる全身疾患の治療が必要です。口臭と同時に体調不良を感じる場合には、歯科だけでなく内科的な診察も検討しましょう。生活習慣や食事

ニンニクやネギ、アルコール、喫煙などの習慣も、口臭の一因となります。特定の食品の成分が体内で吸収された後に、呼気として排出されることで強い口臭として現れます。 また、口呼吸の習慣があると口の中が乾燥しやすくなり、唾液の洗浄作用が弱まって細菌の繁殖が進みやすくなります。心因性の口臭

実際には強い臭いがないにもかかわらず、本人が強く気にしてしまう心因性口臭も存在します。過去の指摘や不安から「自分は口臭がある」と思い込んでしまい、強いストレスにつながるケースもあります。 こうした場合には、歯科的な診断とあわせて心理的なアプローチが必要になるでしょう。自分で口臭を確認する方法

口臭は、自分では気づきにくい反面、周囲には伝わりやすいデリケートな問題です。「もしかして臭っているかも」と感じたとき、自分で簡単にチェックできる方法を知っておくと安心です。

ここでは、自宅でもできるセルフチェックの方法と、それぞれの注意点について解説します。

口臭は、自分では気づきにくい反面、周囲には伝わりやすいデリケートな問題です。「もしかして臭っているかも」と感じたとき、自分で簡単にチェックできる方法を知っておくと安心です。

ここでは、自宅でもできるセルフチェックの方法と、それぞれの注意点について解説します。

コップや袋を使う方法

もっとも手軽にできるのが、透明なコップや密閉できるビニール袋を使った方法です。口を大きく開けて息を吐き、その空気を閉じ込めたあと、少し時間をおいてからにおいを確認します。 時間をおくことで、揮発性の臭気成分が拡散され、客観的に臭いを認識しやすくなります。呼気中に含まれる臭気をある程度確認できますが、直後に嗅ぐと鼻が慣れていて臭いを感じにくくなる場合があるため、数秒待ってからチェックしましょう。舌を使う方法

舌の表面に舌苔が付着していると、そこから口臭が発生することがあります。ティッシュや綿棒などで舌の表面を軽くこすり、そのにおいをかいで確認してみましょう。舌苔に含まれる細菌や食べかす、角質などが分解されて発生する臭気物質を確認するのに有効です。 ただし、舌を強くこすりすぎると傷つける可能性があるため、優しく行うよう注意が必要です。手のひらや手首を使う方法

手のひらをなめて乾かした後、においをかいで確認するという方法もあります。唾液に含まれる臭気物質が乾燥することで感じやすくなるという特性を利用したものです。 ただし、唾液が少ない場合や、においが強くない場合には正確に判断しづらくなることがあります。あくまで目安のひとつとして考えるのがよいでしょう。家族や親しい人に聞いてみる

自分で判断するのが難しい場合は、信頼できる家族や友人に確認してもらう方法もあります。恥ずかしさを感じるかもしれませんが、客観的に教えてもらえることで正確な状態を把握できます。 タイミングや場所に配慮し、相手に負担をかけないようにしましょう。また、歯科医院で専用の口臭測定器を使った検査を受けることもひとつの手段です。歯科医院で行う口臭治療

「毎日しっかり歯磨きをしているのに口臭が改善しない」と感じている方も少なくありません。その場合には、自己流のケアでは対処が難しく、歯科医院での専門的な治療が効果的かもしれません。

歯科医院では、原因を正確に見極めた上で、症状に合わせた治療を行うことが可能です。

「毎日しっかり歯磨きをしているのに口臭が改善しない」と感じている方も少なくありません。その場合には、自己流のケアでは対処が難しく、歯科医院での専門的な治療が効果的かもしれません。

歯科医院では、原因を正確に見極めた上で、症状に合わせた治療を行うことが可能です。

まずは原因の特定から始める

歯科医院での口臭治療では、まず問診や口腔内診査を通して原因の特定を行います。口臭の大半は歯周病や虫歯、舌苔の付着など口の中のトラブルに起因しています。そのため、歯や歯ぐきの状態、舌の表面、唾液の分泌量などを細かく確認します。 必要に応じて口臭測定器を用いて、口臭の強さや成分の種類を数値化する検査も行います。歯周病や虫歯を治療する

歯科的な疾患が原因となっている場合には、まずその治療を優先します。口腔内を清潔な環境に整え、口腔トラブルによる口臭を軽減します。舌苔や唾液のケアを行う

舌の表面に溜まった舌苔は、細菌の温床となるため、専用のブラシや器具を用いて丁寧に除去します。舌苔の付着が多い方には、舌磨きの正しい方法についても指導を行います。 また、唾液の分泌が少ないと口腔内が乾燥し、細菌の繁殖が進みやすくなります。唾液の量が少ない方には、唾液の分泌を促すマッサージや生活習慣のアドバイスを行い、総合的なアプローチで口臭の軽減を図ります。必要に応じて他科との連携も行う

口腔内に明らかな原因が見つからない場合や、全身疾患の可能性が疑われる場合には、内科や耳鼻咽喉科など他科と連携しての診断を行うことがあります。たとえば、胃腸の不調や糖尿病、耳鼻科疾患などが間接的に口臭の原因となることもあります。 歯科医院単独での判断にとどまらず、必要に応じて他の専門医へ紹介するべきケースもあるのです。口臭を防ぐために自分でできること

口臭は日々の習慣を見直すことで、軽減・予防できます。ここでは、自宅で実践できる具体的な対策について解説します。

口臭は日々の習慣を見直すことで、軽減・予防できます。ここでは、自宅で実践できる具体的な対策について解説します。

正しいブラッシングと舌の清掃を行う

口臭対策の基本は、毎日の丁寧な歯磨きです。食べかすや歯垢が残ったままだと、口腔内で細菌が繁殖して悪臭の原因となります。特に、歯と歯ぐきの境目や歯の裏側などは磨き残しが起きやすいため、歯ブラシの動かし方を意識することが大切です。 また、口臭の主な原因となる舌苔は、舌の奥にたまりやすいです。専用の舌ブラシを使い、やさしく舌の表面を清掃しましょう。唾液の分泌を促す

唾液には口の中の汚れや細菌を洗い流す作用がありますが、加齢やストレス、口呼吸などの影響で唾液量が減少すると、細菌が増殖しやすい状態になります。日常生活の中では、よく噛んで食べることや、水分をこまめに摂ることで唾液の分泌を促せます。 また、ガムを噛む習慣を取り入れるのも効果的です。口腔内が乾燥しやすい方は、意識的に口を閉じるように心がけることも大切です。食生活の見直しとこまめな水分補給

日々の食事も口臭と深く関係しています。ニンニクやネギなど臭いの強い食材は、食後もしばらく体内に残り、呼気を通じて口臭の原因になることがあります。こうした食品を摂取した後は、水やお茶などで口を潤し、できるだけ早く口の中の残留物を洗い流すことが大切です。 また、極端な糖質制限や空腹状態も、体内の代謝バランスが崩れ、ケトン臭と呼ばれる特有の口臭を引き起こす原因となります。バランスの取れた食生活を心がけましょう。喫煙やアルコール習慣を見直す

タバコに含まれるタールやニコチンは強い臭いを持ち、口臭の原因になるだけでなく、歯周病のリスクも高めます。また、喫煙によって唾液の分泌が抑制され、口腔内の自浄作用が弱まることで、さらに臭いが強くなる傾向があります。 アルコールも脱水作用により口内を乾燥させることがあるため、口臭が気になる方は摂取量や頻度の見直しが必要です。禁煙や節酒を意識することは、全身の健康にも大きなメリットをもたらします。定期的な歯科受診でプロのケアを受ける

自宅でのケアだけでは取りきれない汚れや、見つけにくい初期の虫歯・歯周病は、歯科医院での定期的な検診で早期に発見することが可能です。口臭の原因が歯科疾患にある場合は、根本的な治療を行わなければ改善は期待できません。 歯石除去やクリーニングなどのメンテナンスを定期的に受けることで、口臭予防だけでなく、口腔内全体の健康維持にもつながります。まとめ

口臭は歯周病や虫歯、舌苔、唾液の減少といった口腔内の要因をはじめ、全身の病気や生活習慣、心理的要因など多くの原因が関係しています。まずは自分で口臭をチェックし、丁寧な歯磨きや舌の清掃、唾液分泌を促す習慣など、日常的なケアを継続することが大切です。

それでも改善が見られない場合は、歯科医院での専門的な診断と治療を受けることで改善できるでしょう。気になる症状がある方は、自己判断で悩まず、一度歯科医院で相談してみましょう。

口臭の治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

口臭は歯周病や虫歯、舌苔、唾液の減少といった口腔内の要因をはじめ、全身の病気や生活習慣、心理的要因など多くの原因が関係しています。まずは自分で口臭をチェックし、丁寧な歯磨きや舌の清掃、唾液分泌を促す習慣など、日常的なケアを継続することが大切です。

それでも改善が見られない場合は、歯科医院での専門的な診断と治療を受けることで改善できるでしょう。気になる症状がある方は、自己判断で悩まず、一度歯科医院で相談してみましょう。

口臭の治療を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

25年06月05日

歯科衛生士の仕事のやりがいは?お口の健康を支える仕事の魅力

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 歯科衛生士は、歯科医師と連携しながら患者さまの口腔内の健康を守る重要な役割を担う専門職です。予防処置や保健指導、歯科診療のサポートなど、その業務は多岐にわたり、患者さまとの信頼関係の中で直接的に貢献できることが大きな魅力です。

特に、近年では、虫歯や歯周病の予防への関心が高まり、歯科衛生士の果たす役割がますます注目されています。

この記事では、歯科衛生士の具体的な仕事内容や、やりがいを感じる瞬間などについて詳しく解説します。

歯科衛生士は、歯科医師と連携しながら患者さまの口腔内の健康を守る重要な役割を担う専門職です。予防処置や保健指導、歯科診療のサポートなど、その業務は多岐にわたり、患者さまとの信頼関係の中で直接的に貢献できることが大きな魅力です。

特に、近年では、虫歯や歯周病の予防への関心が高まり、歯科衛生士の果たす役割がますます注目されています。

この記事では、歯科衛生士の具体的な仕事内容や、やりがいを感じる瞬間などについて詳しく解説します。

歯科衛生士の仕事内容

歯科衛生士は、口腔内の健康を維持・向上させるために欠かせない存在です。歯科医師と連携しながら、患者さまに対して予防処置や口腔衛生指導、診療補助を行うことが主な業務となります。

ここでは、歯科衛生士の代表的な仕事内容について、具体的に解説します。

歯科衛生士は、口腔内の健康を維持・向上させるために欠かせない存在です。歯科医師と連携しながら、患者さまに対して予防処置や口腔衛生指導、診療補助を行うことが主な業務となります。

ここでは、歯科衛生士の代表的な仕事内容について、具体的に解説します。

口腔内の予防処置

歯科衛生士の中心的な業務の一つが、虫歯や歯周病を未然に防ぐための予防処置です。具体的には、スケーリング(歯石の除去)やPMTC(専用器具による歯のクリーニング)、フッ素塗布などが含まれます。 これらの処置により、口腔内の細菌を減らし、再発を防ぐことができます。予防中心の歯科医療を支える柱として、重要な役割を果たしています。患者さまへの口腔衛生指導

日々のセルフケアが正しく行われているかどうかは、口腔の健康維持に大きく影響します。歯科衛生士は、患者さまのブラッシング習慣や生活習慣を把握したうえで、適切な歯磨きの方法やフロスの使い方、食生活の見直しなどを指導します。 特に、小児や高齢者、歯周病を患っている方に対しては、症状に合わせたきめ細やかなアドバイスが求められます。歯科診療の補助

歯科衛生士は、歯科医師が行う診療のサポートも担います。例えば、治療器具の準備や片付け、患者さまの誘導、診療中の吸引や器具の受け渡しなどが含まれます。 治療が円滑に進むように環境を整えることが目的であり、歯科医師が専門的な処置に集中できるよう支える立場でもあります。また、診療前後の患者さまの緊張を和らげるような声かけや配慮も、歯科衛生士ならではの大切な役割です。高齢者・障がい者への対応

近年では、在宅医療や訪問歯科診療のニーズが高まっており、高齢者や障がいのある患者さまへの対応も歯科衛生士の重要な仕事となっています。訪問先では、口腔ケアや義歯の調整、誤嚥性肺炎の予防を目的としたリハビリ指導などを行います。 通院が困難な方に対しても専門的なケアを提供することで、生活の質を向上させる支援を担っています。医院の運営サポート

医院によっては、受付業務やカルテの管理、予約調整などの事務的な業務を歯科衛生士が担当する場合もあります。治療の合間に患者さまと会話を交わしながら、スムーズな診療環境を保つための調整役としての役割も果たしています。 医療従事者としての専門知識を生かしながら、患者さまとの信頼関係を築くことが、よりよい医療サービスの提供につながっていきます。歯科衛生士の仕事のやりがいは?

日々の業務を通して感じられるやりがいは多岐にわたり、専門性と人間性の両面が求められるからこそ、得られる充実感も大きいです。

日々の業務を通して感じられるやりがいは多岐にわたり、専門性と人間性の両面が求められるからこそ、得られる充実感も大きいです。

患者さまの笑顔と信頼

歯科衛生士の仕事は、患者さまと長期的に関わることが多いため、信頼関係の構築が非常に重要です。また、治療や口腔ケアの成果が現れ、患者さまが笑顔で帰っていく姿を見ると、自分の仕事が人の健康や生活の質に確実に貢献できていることを実感できます。予防医療の最前線で活躍できる

医療分野の中でも、近年特に注目されているのが予防医療です。歯科衛生士は、虫歯や歯周病を未然に防ぐという意味で、予防の最前線に立つ専門職といえます。 スケーリングやフッ素塗布、ブラッシング指導などを通じて、患者さまが治療を受ける前の段階で健康を守る役割を果たしています。治療ではなく予防を主軸に据えることで、患者さま自身の健康意識も高まり、生活習慣の改善につながるケースもあります。 口腔の健康が全身の健康に影響することが知られる今、歯科衛生士の活躍の場はますます広がっています。専門性を活かして成長できる

歯科衛生士は国家資格であり、医学的知識や技術をもとに高度な業務を担う専門職です。臨床経験を重ねるごとに自分のスキルや判断力が磨かれ、職業人としての成長を実感できる点もやりがいの一つです。 また、歯科医院だけでなく、病院、福祉施設、訪問診療、教育現場など、多様な分野で活躍できる点も魅力的です。さらに、学会や研修、資格取得などを通じて専門性を高められる環境が整っており、意欲次第でキャリアの幅を広げることが可能です。幅広い年齢層と関われる

歯科衛生士は、小児から高齢者まで幅広い年齢層の患者さまと接する機会があります。子どもには歯磨きの楽しさを伝え、高齢者には義歯や口腔ケアのサポートを行うなど、年齢や生活状況に応じた対応が求められます。 その分、一人ひとりに寄り添う力やコミュニケーション能力も鍛えられ、対人支援のやりがいを深く感じられる仕事です。患者さまの生活の質を向上させることができるという実感が、歯科衛生士のモチベーションにもつながっています。社会的意義が高い

口腔の健康は、単なる見た目の問題ではなく、全身の健康や社会生活に直結しています。歯周病と全身疾患の関連が注目される中、歯科衛生士の担う役割は大きく、健康寿命の延伸にも貢献できる職種です。 また、高齢化が進む社会において、訪問診療や介護現場での口腔ケアの重要性も高まっており、歯科衛生士は地域医療や在宅医療を支える存在としても期待されています。専門知識を活かして社会に貢献できるという意識は、働く上での大きな誇りとなります。歯科衛生士の仕事で大変なことは?

歯科衛生士はやりがいが大きい一方で、日々の業務の中には体力的・精神的に大変だと感じる場面も少なくありません。医療職としての専門性や責任が求められるだけでなく、患者さまとの信頼関係を築くための対人スキルも必要になるため、幅広い能力が求められる職業です。

ここでは、歯科衛生士の仕事で大変だと感じられやすい点をいくつかご紹介します。

歯科衛生士はやりがいが大きい一方で、日々の業務の中には体力的・精神的に大変だと感じる場面も少なくありません。医療職としての専門性や責任が求められるだけでなく、患者さまとの信頼関係を築くための対人スキルも必要になるため、幅広い能力が求められる職業です。

ここでは、歯科衛生士の仕事で大変だと感じられやすい点をいくつかご紹介します。

体力的な負担が大きい

歯科衛生士の仕事は、長時間にわたり中腰や前かがみの姿勢を保つことが多く、首・肩・腰への負担がかかりやすいのが特徴です。患者さまの口腔内を丁寧に観察し、細かい器具を使いながら処置を行うため、集中力と同時に姿勢の安定も求められます。 1日に何人もの患者さまに対応する場合は、蓄積した疲労が慢性的な身体の痛みにつながることもあります。そのため、日頃からストレッチや体調管理を心がける必要があります。精神的な気配りが求められる

歯科衛生士は、単に技術を提供するだけでなく、患者さまの気持ちに寄り添う姿勢も大切です。痛みや不安を抱える患者さまに対しては、やさしく声をかけながら対応するなど、精神的なサポートも求められます。 ときには、治療に対して恐怖心を強く持つ方や、歯科医院自体に強い抵抗感を持つ方もおられるため、患者さま一人ひとりに合わせた柔軟な対応が必要です。専門知識と技術の更新が求められる

歯科医療は常に進化しており、新しい技術や器具、治療法に対応するためには、歯科衛生士としての知識やスキルを定期的に更新していくことが求められます。日々の業務だけでなく、学会や研修への参加、文献の読解なども必要となり、自己研鑽を継続する姿勢が不可欠です。 最新の情報を把握しながら患者さまへ的確な指導や処置を行うには、高い意識と努力が求められるのです。人間関係

歯科医院のスタッフは少人数体制であることが多く、歯科医師をはじめとする同僚との連携が欠かせません。狭い職場環境では、日常的に密なコミュニケーションが必要になるため、良好な人間関係を築くことも仕事の一部といえるでしょう。 しかし、価値観の違いや業務の進め方に対する意見の食い違いなどから、ストレスを感じる場面が出てくることもあります。職場によっては上下関係や指示の出し方に苦労を感じるケースもあり、円滑なチームワークを築くための調整力が問われます。限られた時間内で質の高い対応が求められる

診療スケジュールがタイトな歯科医院では、限られた時間の中で患者さまの処置や指導を行う必要があります。短時間で信頼関係を築き、丁寧なケアを行うには、効率的な業務遂行とともに、相手の反応を素早く察知するスキルが求められます。 特に、初診の患者さまや高齢者、子どもなど、コミュニケーションに時間がかかる方への対応には、スピードと丁寧さを両立させる工夫が必要です。時間に追われながらもクオリティを保たなければならないというプレッシャーが負担となることがあります。まとめ

歯科衛生士は、口腔内の健康を通じて患者さまの生活の質を高める重要な専門職です。予防処置や保健指導、診療補助など多岐にわたる業務の中で、患者さまの笑顔や「ありがとう」という言葉に直接ふれる機会も多く、大きなやりがいを感じられます。

また、専門知識を活かしながらスキルアップを目指せる点や、予防医療の最前線で社会貢献できる点も、この仕事ならではの魅力です。

当院では、そうしたやりがいを共有しながら一緒に働いてくださる歯科衛生士を募集しています。ご興味のある方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

歯科衛生士は、口腔内の健康を通じて患者さまの生活の質を高める重要な専門職です。予防処置や保健指導、診療補助など多岐にわたる業務の中で、患者さまの笑顔や「ありがとう」という言葉に直接ふれる機会も多く、大きなやりがいを感じられます。

また、専門知識を活かしながらスキルアップを目指せる点や、予防医療の最前線で社会貢献できる点も、この仕事ならではの魅力です。

当院では、そうしたやりがいを共有しながら一緒に働いてくださる歯科衛生士を募集しています。ご興味のある方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

25年05月31日

木更津きらら歯科監修の歯みがき剤がバージョンアップ!「TOOTH & PEACE CLEAR」

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

木更津きらら歯科監修の歯みがき剤「TOOTH & PEACE」がバージョンアップ! 「TOOTH & PEACE CLEAR」として生まれ変わりました。「TOOTH & PEACE CLEAR」は、お口のなかを綺麗にする成分であること、 飲み込んでも体に無害であること、 天然由来成分のみを使用しお子様にも安心してお使いできることなど、 一つ一つにこだわりを持って開発しました。

お口に優しい主成分

「TOOTH & PEACE CLEAR」の特徴は、CBD(カンナビジオール)オイル、乳酸菌、植物由来エキスが配合されている点です。

CBD(カンナビジオール)オイル配合

※アサ種子エキス(湿潤剤)

CBD(カンナビジオール)は麻などの植物から抽出されるカンナビノイド成分の一種で、様々な菌に対する抗菌作用があります。プラークの増殖を抑制し、虫歯の予防や進行を遅らせたり、歯ぐきの炎症を抑える抗炎症作用、鎮痛作用に有効であると言われております。リラックスやリフレッシュ、眠りの質をよいものにしてくれる効果があるとも言われています。

乳酸菌配合

※乳酸桿菌/ ダイコン根発酵液(湿潤剤)

乳酸菌には、腸内環境を整え、身体の内側から免疫力を高めてくれる働きがあります。

お口の中にはたくさんの細菌が住みついており、善玉菌である乳酸菌は口腔内で悪玉菌を倒し、口腔内フローラを正常へと導きます。TOOTH & PEACE CLEARは乳酸菌を配合し、ブラッシングしながらお口の環境を整えます。

植物由来エキス配合

植物由来の成分は一般的に生薬、ハーブとして使用されております。植物エキスは、ヨーロッパではメディカルハーブとして、東洋では和漢生薬として民間薬や化粧品に用いられてきました。メディカルハーブや和漢生薬は、複数を組み合わせることによって、複合的な効果が期待できるものです。TOOTH & PEACE CLEARのような歯みがき剤では、安全性が最優先されます。香りがよいのも特徴です。

- グレープフルーツ種子エキス(湿潤剤)

- ローズマリー葉エキス(湿潤剤)

- チャ葉エキス(湿潤剤)

- シラカバ樹皮エキス(湿潤剤)

- クマザサ葉エキス(湿潤剤)

- 加水分解コンキオリンタンパク(湿潤剤)

- トウキ根エキス (湿潤剤)

- センキュウ根茎エキス(湿潤剤)

- モモ葉エキス(湿潤剤)

- シャクヤク根エキス(湿潤剤)

- クララ根エキス(湿潤剤)

- オタネニンジン根エキス(湿潤剤)

- ジオウ根エキス(湿潤剤)

- ショウガ根エキス(湿潤剤)

- シナキハダ樹皮エキス(湿潤剤)

- クチナシ果実エキス(湿潤剤)

- オウゴン根エキス(湿潤剤)

- コプチスチネンシス根茎エキス(湿潤剤)

- レモン果皮油(香味剤)

- オリーブ果実油(湿潤剤)

「TOOTH & PEACE CLEAR」の効能

- ムシ歯を防ぐ(※)

- 歯を白くする(※)

- 歯垢を除去する(※)

- 口中を浄化する

- 口臭を防ぐ

- 歯のやにを取る(※)

- 歯石の沈着を防ぐ(※)

歯みがきで免疫力アップ

お口は健康の入り口です。しかし、食べ物に気を配っても、口の中が細菌の多い不潔な状態で摂取してしまうと、 その細菌ごと体内に入れてしまうことになります。歯みがきでお口の中が健やかに整えることが、免疫力を高め、病気にかかりにくい体作りにつながります。

口の中の細菌バランスを整える

歯みがきなどの口腔ケアによって、むし歯や歯周病の原因となる悪玉菌を減らすことができます。口の中の細菌が一定数を超えてしまうと、 例えば唾液を誤嚥した程度のことでも、誤嚥性肺炎になる可能性が高くなってしまいます。特に免疫力の落ちている方やご高齢者は注意が必要です。悪玉菌を減らし善玉菌を増やすことで、口内環境が整い免疫力アップにつながります。

風邪やインフルエンザを予防する

インフルエンザのようなウイルス感染は、鼻や口、目の粘膜などから起こります。お口の中が不潔だと、お口の中に潜む歯周病菌などの細菌がタンパク分解酵素をつくり出し、ウイルスを自由にして粘膜細胞へ感染していく助けとなってしまいます。お口のケアは、感染症対策の第一歩。口腔ケアによって口内環境を整えることは、風邪やインフルエンザ予防にもなるのです。

腸内環境を整える

消化器官は口から肛門まで1本の管が通っているようなもの。腸は、外から入ってきた菌にさらされやすい場所なのです。そのため、腸にはたくさんの免疫細胞が集中しており、腸の免疫細胞の働きは、腸内の100兆個もの細菌のバランスによって支えられています。「腸活」という言葉がありますが、これは、発酵食品を食べたり、運動や自立神経を整えたりといった方法で腸内環境を整える考え方です。木更津きらら歯科監修のTOOTH & PEACE CLEARなら、歯みがき剤から乳酸桿菌をとりいれることもできますね。

歯みがきの目的と重要性

どうして毎日歯をみがかないといけないの? お子さんに聞かれたらなんと答えますか? 歯みがきは、私たちの健康を守ってくれる大切な習慣です。飲食のたびに歯に付着した食べかすや細菌を放置していると、食べかすはプラークというネバネバしたかたまりとなり、細菌の温床となります。この細菌が全身に様々な問題を引き起こすのです。

むし歯予防

糖分が細菌の餌となり、その細菌が酸を生成するのです。酸は歯のエナメル質を溶かし、むし歯の原因となります。歯みがきは、歯に付着した糖分や細菌を取り除き、酸の生成を防ぎます。食べたらみがく、という習慣が大切なのはそういうことなんです。

歯周病予防

歯周病は、歯ぐきに炎症が起き、最終的には歯を支える骨が失われる病気です。歯周病の原因となるのは、歯と歯ぐきのあいだに付着したプラークに巣くう細菌です。歯周病の治療は、まずはこのプラークを除去し、歯と歯ぐきの間を徹底的にクリーニングすることからはじめます。歯周病の原因となる細菌の数をできるかぎり減らす、これをプラークコントロールといいます。

口臭の予防

歯みがきには身だしなみの意味もあります。口の中に残った食べかすや細菌が腐敗して口臭の原因となるのです。食べたらみがくという習慣で、口臭を防ぐことができます。自信をもって人とコミュニケーションをするためにもお口のケアをしていきましょう。

全身の健康を守る

歯みがきは、全身の健康を維持するためにも欠かせません。なかでも問題なのは歯周病です。例えば歯周病と糖尿病は深く関わっていることがわかってきました。認知症の進行や誤嚥性肺炎、血管の病気、関節炎や腎炎も、低体重児の出産も歯周病菌によってリスクが高まります。歯をみがくことが、様々な病気からからだを守ってくれるのです

歯科医が自分で使いたい歯みがき「TOOTH & PEACE CLEAR」

歯みがきは毎日のこと。やわらかく繊細なお口の中に優しく働きかける、歯をみがいて気分のよくなる歯みがき剤を選びたいですね。「TOOTH & PEACE CLEAR」はをぜひお試しください。

TOOTH & PEACEは木更津きらら歯科で販売しています。ご来院の際にお声かけください。定期購入もできる通信販売も行っています。

ネットショップは こちら からご覧ください。

詳しく読む →

25年05月30日

歯を強くするサプリメントは? 栄養面からお口の健康を考える

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。

今日はお口の健康を守る栄養素とサプリメントについて解説します。

歯を強くするサプリメントはある?

歯が弱くなる原因の一つとして加齢による影響が考えられます。長年働いてきた歯は、摩擦によりエナメル質が薄くなり、組織構造も変化し痛みに鈍くなります。

ではサプリメントで歯を強くすることはできるのでしょうか。歯の強度を高める効果を持つサプリメントはありますが、それはあくまで、栄養補助という役割を担うもの。バランスのよい食生活が保たれていれば、必要な栄養素は摂取できると考えられています。まずは食生活を見直しましょう。

サプリメントは「薬」ではありません。また、過剰に摂取したからといって比例して大きな効果が得られるわけではなく、健康被害の危険性もあるので注意が必要です。服薬中の薬との相互関係も鑑みる必要があるので、医師薬剤師に相談することをおすすめします。

歯に関係のある栄養素

お口の状態によってどんな栄養素が関係あるのか、一部をご紹介します。

歯周病に関係のある栄養素

歯周病は歯ぐきの病気です。コラーゲンは歯ぐきを構成する主な成分で、ビタミンCはコラーゲンの生成を促します。ビタミンCが不足すると、歯ぐきのコラーゲン繊維がもろくなり、歯周病のリスクが高まります。また歯周病菌は、血液中の鉄分とたんぱく質を栄養源として増殖します。鉄分が足りなくなると、貧血になることもあります。

- コラーゲンの元となるアミノ酸

- コラーゲンの生成を促すビタミンC

- 血液を整える鉄

むし歯に関係のある栄養素

特定のミネラルとビタミンは歯を強くし、むし歯予防に大きく役立ちます。カルシウムはミネラルの一種で、歯と骨の主要な構成成分です。歯を強く健康に保つために欠かせない栄養素で、特に成長期や高齢期には意識的に摂取することが重要です。リン酸はマグネシウムの1種で、カルシウムの働きを助け、歯の強さを支える栄養素です。ビタミンDはカルシウムの吸収を助ける栄養素です。

- 歯の健康にかかせないカルシウム

- 歯の強さを支えるマグネシウム

- カルシウムの吸収を助けるビタミンD

外科的治療に関係のある栄養素

抜歯やインプラント治療といった外科的治療には、傷の回復を促す栄養素が必要です。ビタミンCは傷の治りを促し、コラーゲンを生成します。亜鉛は組織を修復する働きを持つ栄養素です。カルシウム、マグネシウム、ビタミンDは骨密度の向上に貢献します。

- 傷の治りを促すビタミンC

- 組織を修復する亜鉛

- 骨密度を向上させるカルシウム、マグネシウム、ビタミンD

サプリメントの効能

では個々の栄養素とサプリメントの効能について見ていきましょう。

カルシウム

歯と骨の健康を支える基本的なミネラルです。カルシウムはエナメル質・象牙質の原料で、初期むし歯を修復する再石灰化にも必要な栄養素です。カルシウムは乳製品(牛乳、チーズ、ヨーグルト)、小魚、豆腐、ほうれん草、ケールに多く含まれます。

サプリメントは、乳製品をあまり摂取しない方や、骨粗しょう症のリスクがある方におすすめです。しかし、体内のカルシウム濃度が高くなりすぎると腎臓機能を悪化させたり、心筋梗塞の死亡リスクが上昇するという報告もあり、過剰な摂取は禁物です。

ビタミンD

カルシウムの吸収を助けるとともに、骨の健康を維持します。不足すると歯の強度が低下し、むし歯リスクが高まることがあります。サケ、サバといった魚類、卵黄、ニンジン、カボチャ、ほうれん草、レバー、きのこ類に多く含まれます。ビタミンDは日光の力を借りて皮膚で作られるので、日光にあたる機会が少ない方や、食事からの摂取が不足しがちな方に推奨されます。

ビタミンA

ビタミンAは歯の表面のエナメル質を強化し、歯ぐきや口腔内の粘膜を健康に保つ働きがあります。歯ぐきが健康であれば、歯をしっかり支える力が維持されます。レバーや魚介類に豊富に含まれているため、食事から十分な量を取り入れることができそうです。過剰摂取すると体内に蓄積され、健康に悪影響を及ぼす可能性があるため、手軽なサプリメントとして販売されているものではありません。

ビタミンC

ビタミンCは歯ぐきなどのコラーゲン線維を形成する上で必要な栄養素です。歯ぐきの血管を強化し、炎症を抑えます。ビタミンCが不足すると歯ぐきの健やかさが損なわれ、歯周病のリスクが高まるかもしれません。ビタミンCは柑橘類(オレンジ、レモン)、イチゴ、ピーマン、ブロッコリーに多く含まれます。

ビタミンCには強力な抗酸化作用があり、風邪のひきはじめや免疫機能の低下を予防すること、美肌などさまざまな効果が期待されています。

マグネシウム

マグネシウムは健康維持のために必ず必要なミネラルの1つで、カルシウムやリンと共に骨や歯を形成する栄養素です。カルシウムの吸収効率を上げる働きがあり、片方が増えるともう片方が減るという拮抗した関係にあるため、バランスよく摂取することが重要です。マグネシウムとカルシウムのバランスは1:2の比率が理想的。不足すると歯の質や唾液の質が低下します。マグネシウムは野菜類や豆類に多く含まれます。また多くのマルチビタミン・ミネラルサプリメントやそのほかのサプリメントから摂取することができます。

リン

リンは体内のエネルギー代謝にも関わる重要なミネラルです。カルシウムやマグネシウムと共に骨や歯の成分として骨の強化を担っています。歯の硬さと強度を支えます。鶏肉、豚肉といった肉類、サケ、イワシといった魚類、乳製品、ナッツ、全粒穀物に含まれます。リンは通常の食生活で不足することはあまりありません。むしろ摂り過ぎる弊害のほうが問題になっています。

フッ素

フッ素は歯や骨の健康に必要不可欠な栄養素の一つです。歯の表面のエナメル質を強化し、酸に対して抵抗力の強い歯にしてくれます。お口の中は、飲食するたびに、酸性に傾いたり中性にもどったりするのですが、フッ素は、酸で溶け出した歯の表面を修復する再石灰化を促す働きがあります。むし歯菌の活動を抑える抗菌作用もあります。木更津きらら歯科では、定期検診の際にフッ素塗布をおすすめしています。

緑茶、エビやワカメといった海産物、野菜、果物など、多くの食品に含まれている栄養素ですが、お口の健康を助ける取り入れ方としては、フッ素配合ハミガキ剤や洗口液も効果が期待できます。

日常生活での栄養摂取のコツ

少し意識を変えることで、お口の健康にも効果があがります。安易にサプリメントに頼るだけでは弊害がでてくることも。栄養面にも注目して暮らしの中で工夫してみましょう。

バランスの良い食事を心がける

毎食に乳製品、魚、野菜を組み合わせると、自然と栄養バランスが整います。

加工食品や砂糖の摂取を控える

糖分はむし歯の原因菌の餌となります。砂糖が多い飲み物を控えることはできますか? 木更津きらら歯科のおすすめ飲料は「水」です。

間食に食べるものを変える

間食にはカルシウムを多く含むナッツやチーズ、ビタミンCが豊富なフルーツを取り入れましょう。

フッ素入りの歯磨き粉を使用する

毎日の歯磨きでフッ素を取り入れることで、むし歯予防の効果を高めることができます。

栄養面から歯の健康を考えてみよう

お口の健康のためには、日々の口腔ケアに加えて栄養バランスの取れた食事が欠かせません。カルシウムやリン、フッ素などのミネラルと、ビタミンD、A、Cなどのビタミンを意識的に摂取することで、歯を内側から強く健康に保つことができます。正しく効果的に摂取するなら、サプリメントも健康のために効果を発揮してくれます。栄養面から、強い歯について考えてみませんか。

詳しく読む →

25年05月29日

子どもの歯並びが悪いままだと!リスクと矯正したほうがよい歯並び

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 子どもの成長とともに気になってくるのが、歯並びの問題です。幼い頃は気づかなくても、永久歯が生えそろう時期になると、歯の位置が不揃いだったり噛み合わせが悪かったり、問題が目につき始めることもあるでしょう。

「うちの子の歯並び、ちょっと悪いかも」と感じていても、すぐに矯正が必要なのか、様子を見るべきなのか、判断が難しいという保護者の方も多いでしょう。歯並びが悪いまま放置すると、見た目だけではなく、噛む・話すといった日常動作に影響を及ぼすかもしれません。

この記事では、子どもの歯並びが悪くなる原因やリスク、矯正が必要なケース、小児矯正を始めるタイミングについて解説します。歯並びが悪くならないようにするための予防策もご紹介するので、参考にしてください。

子どもの成長とともに気になってくるのが、歯並びの問題です。幼い頃は気づかなくても、永久歯が生えそろう時期になると、歯の位置が不揃いだったり噛み合わせが悪かったり、問題が目につき始めることもあるでしょう。

「うちの子の歯並び、ちょっと悪いかも」と感じていても、すぐに矯正が必要なのか、様子を見るべきなのか、判断が難しいという保護者の方も多いでしょう。歯並びが悪いまま放置すると、見た目だけではなく、噛む・話すといった日常動作に影響を及ぼすかもしれません。

この記事では、子どもの歯並びが悪くなる原因やリスク、矯正が必要なケース、小児矯正を始めるタイミングについて解説します。歯並びが悪くならないようにするための予防策もご紹介するので、参考にしてください。

子どもの歯並びが悪くなる原因

子どもの歯並びが乱れる背景には、遺伝や生活習慣、食生活など、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。特に、成長過程にある子どもの口腔環境はとても繊細で、日々の何気ない癖や食べ方ひとつで、将来的な歯並びに大きな影響を与えることもあります。

また、近年の食習慣の変化や、スマホ・ゲームなどによる姿勢の悪化も、歯並びに関係していることがわかってきました。ここでは、子どもの歯並びが悪くなる原因について詳しく見ていきます。

子どもの歯並びが乱れる背景には、遺伝や生活習慣、食生活など、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。特に、成長過程にある子どもの口腔環境はとても繊細で、日々の何気ない癖や食べ方ひとつで、将来的な歯並びに大きな影響を与えることもあります。

また、近年の食習慣の変化や、スマホ・ゲームなどによる姿勢の悪化も、歯並びに関係していることがわかってきました。ここでは、子どもの歯並びが悪くなる原因について詳しく見ていきます。

遺伝

骨格や歯のサイズ、顎の形などが親から子どもへと受け継がれることが多くあります。例えば、顎が小さい親から生まれた子どもは、同様に顎のスペースが狭く、歯が並びきれずに重なったり捻じれたりするケースが多く見られます。 逆に、歯が大きい場合も、並びきれずに不正な位置に生えることがあります。また、上下の顎のバランスが悪い場合、受け口や出っ歯といった噛み合わせの問題にもつながりやすく、これも遺伝的な要素に影響されることが多いとされています。生活習慣や癖

日常生活の中に潜む何気ない癖も、歯並びに大きな影響を与えることがあります。代表的なものとして、指しゃぶり、舌で前歯を押す癖(舌突出癖)、口呼吸、頬杖などが挙げられます。これらの癖は、歯や顎に対して持続的な圧力をかけ、歯の位置や噛み合わせに悪影響を及ぼします。 特に、乳幼児期の指しゃぶりが長期間続くと、上顎前突(出っ歯)や開咬(前歯が噛み合わない状態)といった不正咬合を引き起こす原因にもなります。食生活の変化

現代では、柔らかい食品を中心とした食事が増えています。柔らかい食べ物は噛む力をあまり必要とせず、顎の骨や筋肉が十分に発達しづらくなります。その結果、顎が小さいまま成長し、歯が並ぶスペースが確保されずに歯並びが乱れる原因となるのです。 また、食事中によく噛まずに飲み込む習慣も、顎の発達を妨げます。昔に比べて咀嚼回数が減っていると言われており、この傾向が顎の成長に影響していると考えられています。乳歯の虫歯・早期喪失

乳歯はやがて抜けるものですが、そのタイミングが早すぎると問題が生じます。乳歯には永久歯が正しい位置に生えるためのガイドの役割があるため、早くに抜けると永久歯が生える場所がなくなることがあるのです。 また、乳歯にできた虫歯を放置することによって歯の位置が変わったり、噛み合わせが狂ったりすることもあります。乳歯のうちから虫歯予防に気を配ることが、歯並びのトラブル防止にもつながります。子どもの歯並びが悪いことによるリスク

歯並びが悪いだけで問題はないと思われることも多いですが、子どもの歯並びの乱れはさまざまな健康リスクを引き起こす原因となります。特に、子どもにとって噛む、話す、呼吸するなどの基本的な機能に支障が出ることは、心身の健やかな発達に大きな影響を及ぼします。

歯並びが悪いだけで問題はないと思われることも多いですが、子どもの歯並びの乱れはさまざまな健康リスクを引き起こす原因となります。特に、子どもにとって噛む、話す、呼吸するなどの基本的な機能に支障が出ることは、心身の健やかな発達に大きな影響を及ぼします。

咀嚼機能の低下

歯並びが悪いと、食べ物をしっかり噛むことが難しくなります。特定の歯しか使えなかったり、噛み合わせが合っていなかったりすると、十分に咀嚼されないまま食べ物を飲み込む可能性があります。 その結果、胃腸への負担が大きくなり、消化不良や栄養吸収の効率低下につながる可能性があるのです。発音・発語の乱れ

歯並びが乱れていると、舌の動きが制限される場合があり、発音に影響を与えることがあります。特に、さ行、た行、ら行などの発音が不明瞭になるケースが多く、コミュニケーションの妨げになることもあります。虫歯や歯周病のリスク増加

歯が重なっていたりねじれて生えていたりすることで、歯と歯の間に汚れが溜まりやすくなります。歯ブラシが届きにくい部分が増えるため、歯磨きが不十分になり、結果として虫歯や歯周病などのリスクが高まります。顎の成長バランスの崩れ

歯並びが悪いと、顎の使い方にも偏りが生じることがあります。左右どちらか一方ばかりで噛む習慣が続くと、顎の骨格にアンバランスが生じ、顔の歪みや顎関節症の原因となることもあります。 また、顎の発達が不十分なままだと、永久歯がきちんと並ばず、さらなる不正咬合を招く悪循環に陥ることがあります。矯正を検討したほうがよい子どもの歯並び

すべての歯並びの乱れが、すぐに矯正治療を必要とするわけではありません。機能面や健康面に悪影響を及ぼす可能性の高いケースでは、早期に対応することが重要です。

歯並びの問題を放置すると、将来の治療がより複雑かつ高額になることもあります。早めの判断が、結果的に負担の少ない治療につながることもあるのです。ここでは、矯正を前向きに検討すべき歯並びを具体的にご紹介します。

すべての歯並びの乱れが、すぐに矯正治療を必要とするわけではありません。機能面や健康面に悪影響を及ぼす可能性の高いケースでは、早期に対応することが重要です。

歯並びの問題を放置すると、将来の治療がより複雑かつ高額になることもあります。早めの判断が、結果的に負担の少ない治療につながることもあるのです。ここでは、矯正を前向きに検討すべき歯並びを具体的にご紹介します。

出っ歯

前歯が前方に大きく突き出ている状態を上顎前突(じょうがくぜんとつ)と呼びます。一般的には出っ歯と呼ばれる歯並びで、見た目が悪いだけではなく、口が閉じにくいために口呼吸になりやすく、虫歯や口内乾燥のリスクが高くなります。受け口

下の歯が上の歯より前に出ている状態を下顎前突(かがくぜんとつ)、通称受け口と言います。顎の骨格に起因することも多く、放置すると成長とともに症状が悪化する傾向にあります。 咀嚼や発音に問題をきたしやすく、顎関節にも負担がかかるため、できるだけ早期に診察を受け、矯正の可能性を探ることが望ましいとされています。乱ぐい歯・八重歯(叢生)

歯がきれいに並びきらず、重なって生えている状態を叢生(そうせい)と呼びます。日本では八重歯として親しまれることもありますが、歯磨きがしにくいため虫歯になるリスクが高いです。開咬

奥歯は噛み合っているのに、前歯が開いて上下が接触しない状態を開咬と言います。この状態では前歯で食べ物を噛み切ることができず、咀嚼機能が著しく低下します。 また、舌の位置が不安定になりやすく、発音に悪影響が出ることもあります。開咬の原因には舌癖や口呼吸が関係していることが多いため、生活習慣の見直しと併せて治療を進める必要があります。小児矯正は何歳から受けられる?

小児矯正は1期治療と2期治療に分けられます。ここでは、それぞれの治療が受けられる年齢を紹介します。

小児矯正は1期治療と2期治療に分けられます。ここでは、それぞれの治療が受けられる年齢を紹介します。

6~12歳(1期治療)

1期治療は、おおむね6歳から12歳ごろに行われます。この時期は、乳歯から永久歯へと生え変わる混合歯列期にあたります。 1期治療では、歯を抜かずに顎の成長を促す装置を使い、歯が正しく並ぶスペースを作ったり、悪い癖(口呼吸や舌癖など)を改善したりします。この段階で骨格的な問題やスペース不足が解消できれば、将来的な矯正治療が不要になる場合もあります。13歳以降(2期治療)

永久歯がすべて生えそろった段階で行われるのが2期治療です。個人差がありますが、中学生から高校生の時期が目安となることが多いです。大人の矯正治療とほぼ同様の手法で、ブラケットやワイヤーなどを使って歯の位置を整えていきます。 2期治療から始める場合、すでに顎の成長がある程度終わっているため、骨格の調整は難しくなります。そのため、歯そのものの移動によって噛み合わせや歯並びのずれを修正していく方法が中心となります。子どもの歯並びが悪くなるのを防ぐには

歯並びの乱れは遺伝だけで決まるものではありません。日常の習慣や生活環境、特に乳幼児期からの口腔習慣は、その後の歯の生え方や顎の成長に大きく影響します。

歯並びが悪くなる前から対策することは、お子さまの将来の健康への投資ともいえるでしょう。ここでは、家庭でできる具体的な予防策や心がけておきたいポイントについて解説します。

歯並びの乱れは遺伝だけで決まるものではありません。日常の習慣や生活環境、特に乳幼児期からの口腔習慣は、その後の歯の生え方や顎の成長に大きく影響します。

歯並びが悪くなる前から対策することは、お子さまの将来の健康への投資ともいえるでしょう。ここでは、家庭でできる具体的な予防策や心がけておきたいポイントについて解説します。

よく噛む

歯が並ぶスペースを確保するためには、硬めの食材を取り入れたりよく噛んで食べる習慣をつけたりすることが大切です。現代の食事は柔らかいものが多く、咀嚼回数が少なくなりやすいです。意識していないと、顎の骨が十分に発達せず、歯並びが悪くなる原因になります。指しゃぶりや舌癖などの早期改善

3歳を過ぎても続く指しゃぶりや、舌で前歯を押す癖(舌突出癖)、口呼吸といった習慣は、歯並びに悪影響を与える可能性があります。これらの癖は、歯に持続的な圧力をかけるため、不自然な方向に歯が動く原因になります。 乳幼児期の指しゃぶりは自然な行動のひとつですが、年齢とともに頻度が減らない場合は、保護者の働きかけや専門家による指導が必要になることもあります。無理にやめさせるのではなく、安心感やストレスのケアも含めたアプローチが効果的です。姿勢や呼吸の見直し

子どもの姿勢が悪いと、顎の成長や噛み合わせにも悪影響を与えることがあります。特に、猫背の場合、下顎を後ろに引いた状態を招きやすく、上下の顎の発育バランスが崩れる要因となります。 また、口呼吸が習慣化すると口が常に開いている状態になるため、上顎が横に広がらず、歯が並ぶスペースが不足することがあります。日常生活の中で正しい姿勢を意識させたり、鼻呼吸を促す声かけを続けたりすることで、自然な発育を促せます。定期的に歯科健診を受ける

見た目ではわかりづらい歯並びの問題や顎の成長のズレも、医師による定期的なチェックによって早期に発見できます。乳歯が生えそろう3歳前後から、小児歯科での定期健診を受ける習慣を持つとよいでしょう。まとめ

歯並びが悪い状態を放置していると、日常生活にまで影響を及ぼす可能性があります。虫歯や歯周病、顎関節症などのリスクも高まり、成人してからの治療負担が大きくなることも少なくありません。

子どもの歯並びは生活習慣や成長環境によって予防や改善が可能です。よく噛む習慣をつける、指しゃぶりや口呼吸といった習慣を見直す、正しい姿勢を意識させるといった日常的な取り組みが、将来の健康な口元を支える土台になります。

矯正が必要か迷ったら、早めに歯科医師に相談しましょう。子どもの成長を活かしたケアを行うことで、負担を抑えつつ、より自然で美しい歯並びを実現できます。

子どもの歯並びの矯正を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

歯並びが悪い状態を放置していると、日常生活にまで影響を及ぼす可能性があります。虫歯や歯周病、顎関節症などのリスクも高まり、成人してからの治療負担が大きくなることも少なくありません。

子どもの歯並びは生活習慣や成長環境によって予防や改善が可能です。よく噛む習慣をつける、指しゃぶりや口呼吸といった習慣を見直す、正しい姿勢を意識させるといった日常的な取り組みが、将来の健康な口元を支える土台になります。

矯正が必要か迷ったら、早めに歯科医師に相談しましょう。子どもの成長を活かしたケアを行うことで、負担を抑えつつ、より自然で美しい歯並びを実現できます。

子どもの歯並びの矯正を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

25年05月22日

マウスピース矯正で歯を削るのはどうして?メリットや注意点も

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 マウスピース矯正で歯を削ると聞いて、不安に感じた方もいらっしゃるでしょう。虫歯の治療で歯を削るのとは異なり、健康な歯を削ることになるので抵抗を感じるかもしれません。実は、マウスピース矯正で歯を削ることで得られるメリットは多いです。

一方で、歯を削るときに注意すべき事柄もあります。

今回は、どうしてマウスピース矯正で歯を削るのかについて詳しく解説します。歯を削るメリットや注意点も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

マウスピース矯正で歯を削ると聞いて、不安に感じた方もいらっしゃるでしょう。虫歯の治療で歯を削るのとは異なり、健康な歯を削ることになるので抵抗を感じるかもしれません。実は、マウスピース矯正で歯を削ることで得られるメリットは多いです。

一方で、歯を削るときに注意すべき事柄もあります。

今回は、どうしてマウスピース矯正で歯を削るのかについて詳しく解説します。歯を削るメリットや注意点も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

マウスピース矯正とは

マウスピース矯正とは、透明なマウスピースを使用して歯並びを整える矯正方法です。従来のワイヤー矯正では、歯の表面に金属製のブラケットを接着し、そこにワイヤーを通して歯を動かします。

そのため、セラミック製の白いブラケットや、歯の裏側に装着する方法などを除けば、矯正装置が目立ちやすいです。マウスピース矯正では透明な装置を用いるので装着していても目立ちにくく、近年多くの人に注目されています。

マウスピース矯正は、主に軽度から中度の不正咬合に対応可能です。例えば、前歯が少し重なっている程度であれば、マウスピース矯正だけで改善が見込めるでしょう。

一方、重度の不正咬合や、顎の骨格的な問題を伴うケースでは、マウスピース矯正だけでは改善できないことがあります。例えば、顎のバランスに問題がある出っ歯や受け口、大きな歯の移動を必要とする場合などには、他の治療が必要なことがあります。

マウスピース矯正とは、透明なマウスピースを使用して歯並びを整える矯正方法です。従来のワイヤー矯正では、歯の表面に金属製のブラケットを接着し、そこにワイヤーを通して歯を動かします。

そのため、セラミック製の白いブラケットや、歯の裏側に装着する方法などを除けば、矯正装置が目立ちやすいです。マウスピース矯正では透明な装置を用いるので装着していても目立ちにくく、近年多くの人に注目されています。

マウスピース矯正は、主に軽度から中度の不正咬合に対応可能です。例えば、前歯が少し重なっている程度であれば、マウスピース矯正だけで改善が見込めるでしょう。

一方、重度の不正咬合や、顎の骨格的な問題を伴うケースでは、マウスピース矯正だけでは改善できないことがあります。例えば、顎のバランスに問題がある出っ歯や受け口、大きな歯の移動を必要とする場合などには、他の治療が必要なことがあります。

マウスピース矯正の特徴

マウスピース矯正の特徴は、以下のとおりです。装置を取り外せる

マウスピース矯正の装置は、自分で取り外しができます。1日20〜22時間の装着時間を確保できれば、食事や歯磨きの時間にマウスピースを外せます。 ワイヤー矯正では装置が固定されるため、自分で取り外すことができません。そのため、食事内容に一定の制限が生じます。特に、硬い食べ物や粘着性の高い食品はブラケットを破損させたり、ワイヤーを変形させたりする恐れがあります。 しかし、マウスピース矯正の装置は取り外しができるので、食事内容に制限がなく、好きなものを通常通り楽しむことができます。通院頻度が低い

マウスピース矯正では1〜2週間ごとに新しいマウスピースに交換して治療を進めるため、通院頻度が低いです。治療の初期段階では1か月に1回、その後は2~3か月に1回程度になるのが一般的です。 ワイヤー矯正では、ワイヤーの調整や交換のために1か月ごとの定期的な通院が基本とされています。マウスピース矯正はワイヤー矯正に比べて、通院の負担が少ないと言えるでしょう。マウスピース矯正で歯を削るのはどうして?

矯正治療で歯を動かすにはスペースが必要です。例えば、ワイヤー矯正で抜歯を行うのもスペースを作るためです。

マウスピース矯正で歯を動かすスペースが必要なときは、抜歯よりも歯を削る選択をすることが多いです。歯が重なり合っている状態では、歯を理想的な位置に移動させるにはスペースが必要です。歯と歯の間を削ってスペースを確保すれば、抜歯を避けて矯正治療が可能になります。

また、歯のサイズや形が不均一な場合は、歯を削ることである程度バランスを整えられます。これにより、歯列全体の調和が取れ、見た目の美しさが向上します。

矯正治療で歯を動かすにはスペースが必要です。例えば、ワイヤー矯正で抜歯を行うのもスペースを作るためです。

マウスピース矯正で歯を動かすスペースが必要なときは、抜歯よりも歯を削る選択をすることが多いです。歯が重なり合っている状態では、歯を理想的な位置に移動させるにはスペースが必要です。歯と歯の間を削ってスペースを確保すれば、抜歯を避けて矯正治療が可能になります。

また、歯のサイズや形が不均一な場合は、歯を削ることである程度バランスを整えられます。これにより、歯列全体の調和が取れ、見た目の美しさが向上します。

マウスピース矯正で歯を削るメリット

マウスピース矯正で歯を削るメリットは、以下のとおりです。

マウスピース矯正で歯を削るメリットは、以下のとおりです。

抜歯を避けて歯を整えられる

矯正治療では、スペースを作るために抜歯を選択するケースも少なくありません。 しかし、健康な歯を抜くことに抵抗がある方は非常に多いです。歯を少し削ることで必要なスペースを確保できれば、健康な歯を温存できます。軽度から中等度の歯列の乱れであれば、抜歯せずに歯を理想の位置に移動させられることが多いです。 抜歯に抵抗がある人や、できるだけ自分の歯を残したい人にとって、歯を削るという選択肢があるのは大きなメリットでしょう。出っ歯などを治療できる

出っ歯の治療では、歯を後ろに下げるためのスペースが必要です。歯を削ることでこのスペースをつくり、前歯を効率よく後方へ移動させるのです。たとえば、上の前歯が少しだけ前に出ているケースでは、歯をわずかに削ることで出っ歯を改善できます。 これにより、横顔のバランスが整い、見た目の印象が改善します。歯を大きく動かさなければならない出っ歯の場合は抜歯が必要なこともあるので、歯科医師と相談してみましょう。治療後の後戻りを防ぐ

矯正治療後に歯が元の位置に戻ることを、後戻りといいます。歯を削ってスペースを作り、歯を理想の位置に収めれば、治療後の後戻りのリスクを軽減できます。スペースが不足する中で無理に歯を移動させた場合は後戻りしやすいです。治療が計画通りに進みやすい

スペース不足のまま矯正治療を進めると、歯が思うように動かず、治療期間が長引くことがあります。必要なスペースを確保しておけば、歯がスムーズに動きやすくなり、結果として治療が計画通りに進みやすくなります。マウスピース矯正で歯を削るときの注意点

マウスピース矯正で歯を削るときの注意点を確認しておきましょう。

マウスピース矯正で歯を削るときの注意点を確認しておきましょう。

知覚過敏

歯の表面のエナメル質を削ると、処置後に冷たいものや熱いものがしみることがあります。これは一時的なもので、通常は数日から数週間で改善します。知覚過敏が気になるようなら、知覚過敏用の歯磨き粉を使うとよいでしょう。歯の削りすぎ

エナメル質は再生しないため、削りすぎると歯の耐久性が低下します。虫歯などのリスクが高まる可能性があります。歯科医師の適切な診断と、削る量を調整しながら最小限に抑える技術が求められます。食べ物が詰まりやすい

歯を削ると歯と歯の間に隙間ができるため、食べ物が詰まりやすくなります。歯の移動が進めば隙間はなくなりますが、デンタルフロスや歯間ブラシを使って丁寧なケアを行うことが大切です。どうやって歯を削る?

マウスピース矯正で歯を削る処置のことをIPR(interproximal reduction)といいます。ディスキング、またはストリッピングと呼ぶこともあります。

IPRを行う際は、治療計画を立て、どの歯の隣接面を削るかを予め決定します。歯のエナメル質を削る量は0.2〜0.5mm程度です。エナメル質の厚みは約2〜3mmあり、これに対してIPRで歯をけずる量は非常に少量なので、通常は問題になることはありません。

まず、歯を削る準備として、歯と歯の間を広げる働きのあるウェッジを入れることがあります。これによって歯茎も保護できます。歯を削る際は、ストリップスと呼ばれるやすりを用います。やすりを歯と歯の間に入れ、必要な分量を削っていきます。

削った後の歯の表面はざらついているため、専用のバーなどを用いて仕上げの研磨を行います。

マウスピース矯正で歯を削る処置のことをIPR(interproximal reduction)といいます。ディスキング、またはストリッピングと呼ぶこともあります。

IPRを行う際は、治療計画を立て、どの歯の隣接面を削るかを予め決定します。歯のエナメル質を削る量は0.2〜0.5mm程度です。エナメル質の厚みは約2〜3mmあり、これに対してIPRで歯をけずる量は非常に少量なので、通常は問題になることはありません。

まず、歯を削る準備として、歯と歯の間を広げる働きのあるウェッジを入れることがあります。これによって歯茎も保護できます。歯を削る際は、ストリップスと呼ばれるやすりを用います。やすりを歯と歯の間に入れ、必要な分量を削っていきます。

削った後の歯の表面はざらついているため、専用のバーなどを用いて仕上げの研磨を行います。

まとめ

マウスピース矯正で歯を削る処置のことを、IPRといいます。専用のやすりなどの器具を用いて、歯のエナメル質を0.2〜0.5mmくらい削ります。

歯を削ることで、歯を移動するためのスペースを確保できます。これにより、理想的な場所に歯を移動しやすくなります。

スペースが不十分なままで無理に歯を移動した場合には、理想の結果が得られなかったり、治療期間が長くなったりするでしょう。治療後に歯が元の位置に戻る後戻りが起こる可能性も高まります。

IPRはマウスピース矯正でも広く行われており、心配するような処置ではありません。どうしても不安を感じるようなら、どれくらい削る予定なのか、また、本当に削る必要があるのかなどを歯科医師に質問しましょう。

マウスピース矯正を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

マウスピース矯正で歯を削る処置のことを、IPRといいます。専用のやすりなどの器具を用いて、歯のエナメル質を0.2〜0.5mmくらい削ります。

歯を削ることで、歯を移動するためのスペースを確保できます。これにより、理想的な場所に歯を移動しやすくなります。

スペースが不十分なままで無理に歯を移動した場合には、理想の結果が得られなかったり、治療期間が長くなったりするでしょう。治療後に歯が元の位置に戻る後戻りが起こる可能性も高まります。

IPRはマウスピース矯正でも広く行われており、心配するような処置ではありません。どうしても不安を感じるようなら、どれくらい削る予定なのか、また、本当に削る必要があるのかなどを歯科医師に質問しましょう。

マウスピース矯正を検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

25年05月15日

MFT(口腔筋機能療法)とは?子どもの歯並びが悪くなると行う内容

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 子どもの歯並びは、健康や発音、さらには将来的な噛み合わせなどにも大きな影響を与えます。そんな中で注目されているのが、MFT(口腔筋機能療法)というアプローチです。歯の矯正だけに頼らず、舌や唇、頬などの筋肉の使い方を改善し、口腔環境を整える療法です。

この記事では、MFTの基本から実際に行う具体的な内容、メリット・デメリット、さらには費用まで詳しく解説していきます。お子さまの健やかな成長を願うご家庭にとって、MFTはひとつの有力な選択肢となるでしょう。

子どもの歯並びは、健康や発音、さらには将来的な噛み合わせなどにも大きな影響を与えます。そんな中で注目されているのが、MFT(口腔筋機能療法)というアプローチです。歯の矯正だけに頼らず、舌や唇、頬などの筋肉の使い方を改善し、口腔環境を整える療法です。

この記事では、MFTの基本から実際に行う具体的な内容、メリット・デメリット、さらには費用まで詳しく解説していきます。お子さまの健やかな成長を願うご家庭にとって、MFTはひとつの有力な選択肢となるでしょう。

子どもの歯並びが悪くなる原因

子どもの歯並びが悪くなる原因には、遺伝以外にもさまざまなものがあります。ここでは、子どもの歯並びが悪くなる代表的な原因を詳しく解説していきます。

子どもの歯並びが悪くなる原因には、遺伝以外にもさまざまなものがあります。ここでは、子どもの歯並びが悪くなる代表的な原因を詳しく解説していきます。

遺伝的な影響

歯並びが悪くなる原因として、まず考えられるのが遺伝です。歯の大きさや形、顎の骨格は親から子へと受け継がれることが多いです。両親のどちらか、あるいは両方が歯並びに問題を抱えている場合、子どもにもその傾向が現れやすいとされています。 また、顎が小さくて歯が大きい場合、歯が並びきらずに重なったり、ねじれたりするケースもあります。 ただし、遺伝による要素は避けられない部分もありますが、それだけが原因ではない点に注意が必要です。口呼吸や舌癖などの習慣

近年、歯並びの悪化に関係しているとされているのが、呼吸や舌の使い方などの習慣です。口呼吸をしていると唇で歯を支える力が弱まり、前歯が出る原因になります。また、舌を正しい位置に置かず前歯に押し当てていると、出っ歯やすきっ歯を引き起こすこともあります。 これらの習慣は、本人に自覚がないまま続くことが多いため、早期の発見と改善が重要です。食生活の変化による顎の発達不足

現代の食生活は、柔らかい食品が中心になっています。よく噛む必要のない食事は、顎の筋肉や骨の発達を妨げることになり、歯が並ぶための十分なスペースが確保できなくなります。昔に比べて硬いものを噛む機会が減ったことで、子どもたちの顎は小さく細くなっているのです。 その結果として、歯が正しい位置に生え揃わず、ガタガタになります。噛む力を育てることは、顎の発達だけでなく、歯並びの維持にも重要な役割を果たしています。MFT(口腔筋機能療法)とは

MFTとは、歯や顎の矯正を補助する目的で、舌、唇、頬、咀嚼筋など、口の周囲にある筋肉の正しい使い方をトレーニングする治療です。歯並びや噛み合わせの問題の多くは、筋肉のアンバランスな動きや誤った機能習慣から起こるため、その根本的な改善を目指して行われます。

MFTは歯列矯正と並行されることも多く、見た目を整えるだけではなく、正しい呼吸や嚥下、発音の習得などもサポートします。例えば、舌を上顎に正しくつける、口を閉じて鼻で呼吸するなどのトレーニングを通じて、自然な口腔機能を取り戻します。

特に、成長期の子どもに効果的であり、悪い癖が定着する前にアプローチすることで、歯並びや噛み合わせの問題を未然に防げる可能性もあります。

MFTとは、歯や顎の矯正を補助する目的で、舌、唇、頬、咀嚼筋など、口の周囲にある筋肉の正しい使い方をトレーニングする治療です。歯並びや噛み合わせの問題の多くは、筋肉のアンバランスな動きや誤った機能習慣から起こるため、その根本的な改善を目指して行われます。

MFTは歯列矯正と並行されることも多く、見た目を整えるだけではなく、正しい呼吸や嚥下、発音の習得などもサポートします。例えば、舌を上顎に正しくつける、口を閉じて鼻で呼吸するなどのトレーニングを通じて、自然な口腔機能を取り戻します。

特に、成長期の子どもに効果的であり、悪い癖が定着する前にアプローチすることで、歯並びや噛み合わせの問題を未然に防げる可能性もあります。

MFTのメリット

MFTは矯正治療とは異なり、根本的な機能改善を目指す点に特徴があります。口腔周囲の筋肉バランスを整えることにより、見た目の美しさだけでなく、呼吸や咀嚼、発音といった日常生活の基本動作にまで良い影響をもたらします。

特に、成長期の子どもにとっては、将来的な健康や発達にも関わる重要な療法といえるでしょう。ここでは、MFTがもたらす代表的なメリットについて詳しく見ていきます。

MFTは矯正治療とは異なり、根本的な機能改善を目指す点に特徴があります。口腔周囲の筋肉バランスを整えることにより、見た目の美しさだけでなく、呼吸や咀嚼、発音といった日常生活の基本動作にまで良い影響をもたらします。

特に、成長期の子どもにとっては、将来的な健康や発達にも関わる重要な療法といえるでしょう。ここでは、MFTがもたらす代表的なメリットについて詳しく見ていきます。

歯並びや噛み合わせの改善を助ける

MFTを行うことで、歯並びや噛み合わせの改善に大きな効果が期待できます。歯の位置は周囲の筋肉の力の影響を受けており、舌や唇の使い方が正しくないままでは、せっかく矯正しても後戻りする可能性があります。 MFTでは、舌を上顎に正しく置く練習や、唇をしっかり閉じるトレーニングを通じて、歯にかかる不自然な力を排除し、自然で安定した歯並びの維持をサポートします。全身の健康につながる

MFTでは、口呼吸から鼻呼吸への切り替えも実施されます。口呼吸が習慣化していると、口腔内が乾燥しやすくなり、虫歯や歯周病、さらには風邪などの感染症にもかかりやすくなるといわれています。 鼻呼吸を習慣づけることで、空気が鼻腔を通る際に浄化・加湿され、呼吸器への負担が軽減されるため、免疫力の向上にもつながります。MFTは、口元だけではなく、全身の健康にも良い影響を与える治療法なのです。発音や嚥下がスムーズになる

口腔筋のバランスが整うことで、発音や飲み込み(嚥下)の機能も改善されます。特に、舌の位置や動きは正確な発音に不可欠であり、舌が常に前に出る癖があると、さ行やた行などの発音が不明瞭になることが多いです。 また、飲み込むときに舌が前に押し出される異常嚥下は、歯並びに悪影響を与えるだけではなく、食事のトラブルにもつながります。MFTにより正しい舌の動きを習得すれば、これらの問題が解消されやすくなります。MFTのデメリット

MFTは多くのメリットがある一方で、すべてのケースにおいて万能というわけではありません。特性上、患者さまにも一定の努力や時間が求められるため、子ども本人の意欲や保護者のサポートが不可欠です。

また、治療効果の感じ方には個人差があり、期待するほどの成果が感じられない場合もあります。ここでは、MFTを始める前に知っておくべき注意点や課題について整理しておきましょう。

MFTは多くのメリットがある一方で、すべてのケースにおいて万能というわけではありません。特性上、患者さまにも一定の努力や時間が求められるため、子ども本人の意欲や保護者のサポートが不可欠です。

また、治療効果の感じ方には個人差があり、期待するほどの成果が感じられない場合もあります。ここでは、MFTを始める前に知っておくべき注意点や課題について整理しておきましょう。

効果が出るまでに時間がかかる

MFTは即効性のある治療法ではありません。舌や唇、頬の筋肉の使い方を改善し、正しい習慣を身につけるまでには、数か月から1年以上の継続的なトレーニングが必要です。そのため、短期間で歯並びを直したいと考える人は、モチベーションを維持できない場合があります。患者さま本人と家族の努力が必要

MFTでは、歯科医院での指導に加え、自宅でのトレーニングも必要です。つまり、日々の生活の中で地道にトレーニングを続ける必要があるため、子どもだけでなく、保護者のサポートも不可欠です。 特に、幼い子どもの場合、自発的に取り組むのは難しく、保護者が根気よく寄り添いながら習慣づける必要があります。時間的・精神的な負担を感じることもあるため、家族全体の協力体制が重要になります。受けられる病院が限られる

MFTは専門的な知識や技術を要するため、すべての歯科医院で受けられるわけではありません。特に、地方や小規模な医院では対応していない場合もあり、対応可能なクリニックを探す手間がかかることもあります。 また、定期的な通院や交通費がネックになることもあるでしょう。あらかじめ、継続的に通える環境かどうか確認しておくことが大切です。MFTで行う具体的な内容

MFTでは、口腔周囲の筋肉バランスを整えるために、子どもの年齢や癖、口腔の状態に応じた個別のトレーニングが組まれます。基本的には、舌や唇、頬の筋肉の正しい使い方を習得し、日常の呼吸・嚥下・発音動作を自然な状態に戻すことを目指します。

ここでは、MFTで一般的に行われる具体的なトレーニング内容を紹介します。

MFTでは、口腔周囲の筋肉バランスを整えるために、子どもの年齢や癖、口腔の状態に応じた個別のトレーニングが組まれます。基本的には、舌や唇、頬の筋肉の正しい使い方を習得し、日常の呼吸・嚥下・発音動作を自然な状態に戻すことを目指します。

ここでは、MFTで一般的に行われる具体的なトレーニング内容を紹介します。

舌の位置と動かし方のトレーニング

MFTにおいて最も基本となるのが、舌の正しい位置を覚えることです。通常、舌は上顎の前歯の裏側、少し奥のスポットに軽く接しているのが理想とされています。この位置を意識できないと、舌が前に出たり歯列に影響が出たりします。 トレーニングでは、舌を上顎に押し当てる練習や、舌先を決められた位置に置く動作を繰り返し行い、自然と正しい舌の位置が保てるようにします。唇を閉じる力を鍛えるトレーニング

口呼吸の原因となる口の開き癖を改善するためには、唇をしっかり閉じる筋力も必要です。MFTでは、唇を閉じたままキープするトレーニングや紙を唇で挟んで落とさないように保つトレーニングなどが行われます。 唇の筋肉が鍛えられ、無意識のうちに口を閉じる習慣が身につきやすくなります。また、唇を閉じることは、鼻呼吸への切り替えを促すためにも大切なステップです。呼吸法のトレーニング

MFTでは、口呼吸を改善し、鼻呼吸を習慣づけるのも目的のひとつです。日常的に口を開けたまま呼吸する癖があると、口腔内が乾燥し、健康を損なう原因になります。トレーニングでは、唇を閉じて鼻からゆっくりと息を吸って吐くという基本的な呼吸法を練習します。 睡眠中の口呼吸を防ぐためにも、日中の呼吸の癖を整えておくことが大切です。正しい呼吸法は、集中力や免疫力にも好影響をもたらします。MFTの費用

MFTは、基本的に保険が適用されない自費診療になります。そのため、クリニックや地域によって大きな差があります。実際の費用は、MFTを始める前に歯科医師に確認しましょう。

MFTの指導は通常月に1〜2回で、1回あたりの指導料は3,000円〜1万円前後が目安です。

また、MFTは矯正治療と併用されることが多いので、MFTの費用とは別に矯正治療の料金が加算される場合があります。そのため、事前に見積もりを確認し、通院期間や費用総額について十分な説明を受けておくことが大切です。

MFTは、基本的に保険が適用されない自費診療になります。そのため、クリニックや地域によって大きな差があります。実際の費用は、MFTを始める前に歯科医師に確認しましょう。

MFTの指導は通常月に1〜2回で、1回あたりの指導料は3,000円〜1万円前後が目安です。

また、MFTは矯正治療と併用されることが多いので、MFTの費用とは別に矯正治療の料金が加算される場合があります。そのため、事前に見積もりを確認し、通院期間や費用総額について十分な説明を受けておくことが大切です。

まとめ

MFTは、舌や唇、頬といった口腔周囲の筋肉の使い方を見直すことで、歯並びや噛み合わせを根本から改善する療法です。成長期の子どもにとっては、日常的な癖や誤った使い方が歯並びの問題につながることも多いため、MFTは大きな意味を持ちます。

お子さまの健康的な成長を支えるために、MFTは非常に有効な手段のひとつです。

MFTを検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

MFTは、舌や唇、頬といった口腔周囲の筋肉の使い方を見直すことで、歯並びや噛み合わせを根本から改善する療法です。成長期の子どもにとっては、日常的な癖や誤った使い方が歯並びの問題につながることも多いため、MFTは大きな意味を持ちます。

お子さまの健康的な成長を支えるために、MFTは非常に有効な手段のひとつです。

MFTを検討されている方は、千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療などの一般歯科だけでなく、ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療などの自由診療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、無料相談・ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。 詳しく読む →

25年05月08日

何歳まで歯科衛生士として働ける?需要が高い理由も解説!

こんにちは。千葉県木更津市にある歯医者「木更津きらら歯科」です。 歯科衛生士として働き続けるうえで「何歳まで現場で活躍できるのか?」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

体力や技術の面で年齢が影響する職種だと思われがちですが、実際には幅広い年代の方が活躍している歯科医院も少なくありません。特に近年では、予防歯科やメンテナンスの需要が高まっているため、年齢に関係なく経験豊富な歯科衛生士が求められています。

この記事では、歯科衛生士の平均年齢や歯科衛生士の需要が高い理由などについて詳しく解説します。

歯科衛生士として働き続けるうえで「何歳まで現場で活躍できるのか?」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

体力や技術の面で年齢が影響する職種だと思われがちですが、実際には幅広い年代の方が活躍している歯科医院も少なくありません。特に近年では、予防歯科やメンテナンスの需要が高まっているため、年齢に関係なく経験豊富な歯科衛生士が求められています。

この記事では、歯科衛生士の平均年齢や歯科衛生士の需要が高い理由などについて詳しく解説します。

歯科衛生士の平均年齢は?

令和4年賃金構造基本統計調査によると、歯科衛生士の平均年齢は正職員で36.5歳、非常勤(短時間労働者)では43.1歳と報告されています。

このデータから、非常勤として働く歯科衛生士のほうが平均年齢が高いことがわかります。これは、結婚や出産などのライフイベントを経て、再び職場に復帰するケースが多いためと考えられます。

また、厚生労働省の令和4年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況によると、50歳以上の歯科衛生士の割合が過去最高の26%に達していることがわかります。このことから、歯科衛生士が長期にわたって働ける職種であることが示唆されています。

このように、歯科衛生士は若い世代だけでなく、幅広い年齢層の方が活躍している職種です。年齢に関係なく、経験やスキルを活かして働ける環境が整っているため、長く働き続けることが可能です。

参照元:令和4年賃金構造基本統計調査「職種(小分類)別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」| 政府統計総合窓口e-Stat

参照元:令和4年賃金構造基本統計調査「短時間労働者の職種(小分類)別1時間当たり所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」| 政府統計総合窓口e-Stat

参照元:令和4年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況 | 厚生労働省

令和4年賃金構造基本統計調査によると、歯科衛生士の平均年齢は正職員で36.5歳、非常勤(短時間労働者)では43.1歳と報告されています。

このデータから、非常勤として働く歯科衛生士のほうが平均年齢が高いことがわかります。これは、結婚や出産などのライフイベントを経て、再び職場に復帰するケースが多いためと考えられます。

また、厚生労働省の令和4年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況によると、50歳以上の歯科衛生士の割合が過去最高の26%に達していることがわかります。このことから、歯科衛生士が長期にわたって働ける職種であることが示唆されています。

このように、歯科衛生士は若い世代だけでなく、幅広い年齢層の方が活躍している職種です。年齢に関係なく、経験やスキルを活かして働ける環境が整っているため、長く働き続けることが可能です。

参照元:令和4年賃金構造基本統計調査「職種(小分類)別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」| 政府統計総合窓口e-Stat

参照元:令和4年賃金構造基本統計調査「短時間労働者の職種(小分類)別1時間当たり所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」| 政府統計総合窓口e-Stat

参照元:令和4年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況 | 厚生労働省

何歳まで歯科衛生士として働ける?

歯科衛生士は国家資格であり、免許に有効期限や年齢制限が設けられていないため、法律上は何歳まででも働くことが可能です。つまり、健康状態や本人の意欲が続く限り、年齢に関係なく現場で活躍できます。

歯科衛生士は国家資格であり、免許に有効期限や年齢制限が設けられていないため、法律上は何歳まででも働くことが可能です。つまり、健康状態や本人の意欲が続く限り、年齢に関係なく現場で活躍できます。

定年制度と実際の勤務年齢

日本の法律では、歯科衛生士に対する定年制度は義務付けられていません。 ただし、勤務先の歯科医院や医療機関によっては、独自に定年を設けている場合があります。一般的には65歳を定年とするところが多いですが、再雇用制度や非常勤として継続するケースも増えています。 実際、厚生労働省の調査によると、50歳以上の歯科衛生士の割合は年々増加しており、60歳を超えて働いている方も少なくありません。これは、経験豊富なベテラン歯科衛生士が現場で重宝されていることを示しています。定年後の働き方

定年後も、歯科衛生士としてのスキルや知識を活かして働く道は多岐にわたります。例えば、非常勤やパートタイムとして勤務を続ける方、歯科衛生士養成校での講師や研修指導者として後進の育成に携わる方、さらには介護施設や訪問歯科での口腔ケアを担当する方もいます。 これらの働き方は、ライフスタイルや体力に合わせて柔軟に選択できるのが特徴です。年齢にとらわれないキャリア形成